11 短文二篇 记承天寺夜游 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇 记承天寺夜游 课件(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-28 20:43:42 | ||

图片预览

文档简介

记承天寺夜游

作者:苏轼

学习目标

培养学生的朗读能力;理解文意,掌握重要的字词含义

赏析优美的词句,提高学生对文言作品的鉴赏力

感悟作者在逆境中达观的情怀,树立正确的人生观

“记”,是古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,寄景抒情,托物言志。

碑记

游记

杂记

记…事

古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。

是一种描写旅行见闻的散文体裁。

是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散 文体裁。

是古代记载人物生平事迹的文体。说明,描写,情绪。

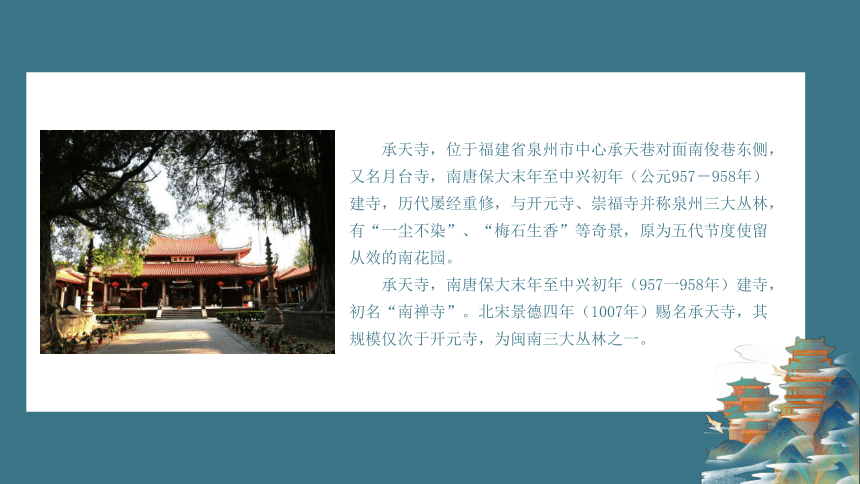

承天寺,位于福建省泉州市中心承天巷对面南俊巷东侧,又名月台寺,南唐保大末年至中兴初年(公元957-958年)建寺,历代屡经重修,与开元寺、崇福寺并称泉州三大丛林,有“一尘不染”、“梅石生香”等奇景,原为五代节度使留从效的南花园。

承天寺,南唐保大末年至中兴初年(957一958年)建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺,为闽南三大丛林之一。

苏轼

北宋著名文学家、书法家、画家,历史治水名人

汉族,眉州眉山(今四川省眉山市)人,祖籍河北栾城

字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙,

词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”

苏轼善书,“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等

散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一

文纵横恣肆;诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”

作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《枯木怪石图卷》等

此文写于宋神宗元丰六年(1083年),作者被贬到黄州已经有四年了。元丰二年七月,历史上著名的“乌台诗案”,御史李定等摘出苏轼的有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱。经过长时间的审问折磨,差一点被杀。十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。在这种情况下,作者近乎流放,心情忧郁;但是,他仍然有进取之心,于是写了这篇短文。

创作背景

记承天寺夜游

作者:苏轼

元丰六年十月十二日夜,

解衣欲睡,

月色入户,

欣然起行。

念无与为乐者,

遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,

相与步于中庭。

庭下如积水空明,

水中藻荇交横,

盖竹柏影也。

何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

⑴承天寺:故址在今湖北黄冈县城南。

⑵元丰六年:公元1083年。元丰,宋神宗赵顼年号。当时作者因乌台案被贬黄州已经四年。

⑶户:一说指堂屋的门,又一说指窗户。这里指门。

⑷欣然:高兴、愉快的样子。行:散步。

⑸念:考虑,想到。

⑹遂:于是,就。至:到。寻:寻找。张怀民:作者的朋友。名梦得,字怀民,清河(今河北清河)人。元丰六年也被贬到黄州,寓居承天寺。

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

⑺寝:睡,卧。

⑻相与:共同,一同。中庭:庭院里。

⑼空明:形容水的澄澈。在这里形容月色如水般澄净明亮的样子。

⑽藻荇(xìng):均为水生植物,这里是水草。藻,水草的总称。荇,一种多年生水草,叶子像心脏形,面绿背紫,夏季开黄花。

⑾盖:句首语气词,这里可以译为“原来是”。

⑿但:只是。闲人:这里是指不汲汲于名利而能从容流连光景的人。苏轼这时被贬为黄州团练副使,这里是一个有职无权的官,所以他十分清闲,自称“闲人”。耳:语气词,相当于“而已”,意思是“罢了”。

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

译文:元丰六年十月十二日夜晚,我正脱下衣服准备睡觉,恰好看到这时月光从门户射进来,不由得生出夜游的兴致,于是高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,我俩就一起在庭院中散步。 庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。哪一个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

一词多义

与

遂

至

相与步于中庭。(跟,向。介词)

念无与为乐者。(和,连词。)

谨至承天寺。(于是)

遂迷,不复得路(终于)《桃花源记》

遂至承天寺。(到)

寡助之至。(极点)《得道多助失道寡助》

寻

空

寻张怀民。(寻找)

未果,寻病终。(不久)《桃花源记》

庭下如积水空明。(空旷澄澈)

空谷传响。(空荡荡的)《三峡》

古今异义

但少闲人如吾两人者耳

古义∶只是,只不过;

今义∶但是,表转折关系的连词

但少闲人如吾两人者耳

古义∶助词,表示限制磨气,相当于"而已"罢了;

今义∶名词,耳朵。

月色入户

古义∶窗(门户)户,

今义∶住户、人家

但少闲人如吾两人者耳

古义∶不汲汲于名利而能从容留连于光景之人;

今义 与事无关的人

念无与为乐者

古义∶考虑,想到;

今义∶纪念,思念,读

盖竹柏影也

古义∶原来是,表推测原因,

今义∶器物上有遮盖作用的东西。

特殊句式

倒装句

相与步于中庭∶(我们)便一起在庭院中散步。(介宾短语后置,应为"相与于中庭步")?

但少闲人如吾两人者耳∶只不过缺少像我们俩这样的闲人罢了。(定语后置,应为但少如吾两人者闲人耳")

省略句

解衣欲湮∶(我)脱下衣服准备睡觉.(省略主语)

特殊句式

判断句

盖竹柏影也∶大概是竹子跟柏树的影子吧?(起判断作用)

主旨句

间夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。?表达出作者孤寂凄凉,

无所归依的心境以及仕途不得志的抑郁,以及他豁达的人生观。

整体感知

这篇文章运用了几种表达方式?

叙述

描写

抒情

整体感知

叙述部分交代了哪些要素?

时间

元丰六年十月十二日夜

地点

承天寺中庭

人物

“我”和张怀民

事情的起因

月色优美

整体感知

3. 作者是如何描绘月色的?运用了什么修辞手法?写出了月光和竹柏影的什么特点?点染出一个怎样美妙的境界?

“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”

“积水空明”

“藻荇交横”

运用比喻的修辞手法

写月光的清澈透明

写竹柏倒影的清丽淡雅

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

整体感知

4. 文中直接抒发作者感情的是哪一句?

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

整体感知

5. 怎样理解文中“闲人”的含义?

“闲人”,即清闲的人,这里并非是指闲极无聊、无所事事的人,而是包含着复杂的意味。首先,“闲人”指具有闲情雅致的人。作者认为只有情趣高雅的人才能欣赏到这么美丽的月色。其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。作者在政治上有远大的抱负,但是被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他又何尝愿意做一个“闲人”呢?赏月闲人的自得,只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。

整体感知

6. 本文表达了作者怎样的心境?结合文章谈谈。

本文表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。

作者“解衣欲睡”的时候,“月色人户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨呀!

两人漫步中庭,又是悠闲的。自称“闲人”,则所有意味尽含其中。

课堂小结

《记承天寺夜游》这篇文章通过对庭中优美月色的描绘,让我们感受到苏轼热爱生活、追求美好事物的执着,面对逆境达观处世、潇洒人生的难能可贵。

作者:苏轼

学习目标

培养学生的朗读能力;理解文意,掌握重要的字词含义

赏析优美的词句,提高学生对文言作品的鉴赏力

感悟作者在逆境中达观的情怀,树立正确的人生观

“记”,是古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,寄景抒情,托物言志。

碑记

游记

杂记

记…事

古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。

是一种描写旅行见闻的散文体裁。

是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散 文体裁。

是古代记载人物生平事迹的文体。说明,描写,情绪。

承天寺,位于福建省泉州市中心承天巷对面南俊巷东侧,又名月台寺,南唐保大末年至中兴初年(公元957-958年)建寺,历代屡经重修,与开元寺、崇福寺并称泉州三大丛林,有“一尘不染”、“梅石生香”等奇景,原为五代节度使留从效的南花园。

承天寺,南唐保大末年至中兴初年(957一958年)建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺,为闽南三大丛林之一。

苏轼

北宋著名文学家、书法家、画家,历史治水名人

汉族,眉州眉山(今四川省眉山市)人,祖籍河北栾城

字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙,

词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”

苏轼善书,“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等

散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一

文纵横恣肆;诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”

作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《枯木怪石图卷》等

此文写于宋神宗元丰六年(1083年),作者被贬到黄州已经有四年了。元丰二年七月,历史上著名的“乌台诗案”,御史李定等摘出苏轼的有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱。经过长时间的审问折磨,差一点被杀。十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。在这种情况下,作者近乎流放,心情忧郁;但是,他仍然有进取之心,于是写了这篇短文。

创作背景

记承天寺夜游

作者:苏轼

元丰六年十月十二日夜,

解衣欲睡,

月色入户,

欣然起行。

念无与为乐者,

遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,

相与步于中庭。

庭下如积水空明,

水中藻荇交横,

盖竹柏影也。

何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

⑴承天寺:故址在今湖北黄冈县城南。

⑵元丰六年:公元1083年。元丰,宋神宗赵顼年号。当时作者因乌台案被贬黄州已经四年。

⑶户:一说指堂屋的门,又一说指窗户。这里指门。

⑷欣然:高兴、愉快的样子。行:散步。

⑸念:考虑,想到。

⑹遂:于是,就。至:到。寻:寻找。张怀民:作者的朋友。名梦得,字怀民,清河(今河北清河)人。元丰六年也被贬到黄州,寓居承天寺。

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

⑺寝:睡,卧。

⑻相与:共同,一同。中庭:庭院里。

⑼空明:形容水的澄澈。在这里形容月色如水般澄净明亮的样子。

⑽藻荇(xìng):均为水生植物,这里是水草。藻,水草的总称。荇,一种多年生水草,叶子像心脏形,面绿背紫,夏季开黄花。

⑾盖:句首语气词,这里可以译为“原来是”。

⑿但:只是。闲人:这里是指不汲汲于名利而能从容流连光景的人。苏轼这时被贬为黄州团练副使,这里是一个有职无权的官,所以他十分清闲,自称“闲人”。耳:语气词,相当于“而已”,意思是“罢了”。

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

译文:元丰六年十月十二日夜晚,我正脱下衣服准备睡觉,恰好看到这时月光从门户射进来,不由得生出夜游的兴致,于是高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,我俩就一起在庭院中散步。 庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。哪一个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

一词多义

与

遂

至

相与步于中庭。(跟,向。介词)

念无与为乐者。(和,连词。)

谨至承天寺。(于是)

遂迷,不复得路(终于)《桃花源记》

遂至承天寺。(到)

寡助之至。(极点)《得道多助失道寡助》

寻

空

寻张怀民。(寻找)

未果,寻病终。(不久)《桃花源记》

庭下如积水空明。(空旷澄澈)

空谷传响。(空荡荡的)《三峡》

古今异义

但少闲人如吾两人者耳

古义∶只是,只不过;

今义∶但是,表转折关系的连词

但少闲人如吾两人者耳

古义∶助词,表示限制磨气,相当于"而已"罢了;

今义∶名词,耳朵。

月色入户

古义∶窗(门户)户,

今义∶住户、人家

但少闲人如吾两人者耳

古义∶不汲汲于名利而能从容留连于光景之人;

今义 与事无关的人

念无与为乐者

古义∶考虑,想到;

今义∶纪念,思念,读

盖竹柏影也

古义∶原来是,表推测原因,

今义∶器物上有遮盖作用的东西。

特殊句式

倒装句

相与步于中庭∶(我们)便一起在庭院中散步。(介宾短语后置,应为"相与于中庭步")?

但少闲人如吾两人者耳∶只不过缺少像我们俩这样的闲人罢了。(定语后置,应为但少如吾两人者闲人耳")

省略句

解衣欲湮∶(我)脱下衣服准备睡觉.(省略主语)

特殊句式

判断句

盖竹柏影也∶大概是竹子跟柏树的影子吧?(起判断作用)

主旨句

间夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。?表达出作者孤寂凄凉,

无所归依的心境以及仕途不得志的抑郁,以及他豁达的人生观。

整体感知

这篇文章运用了几种表达方式?

叙述

描写

抒情

整体感知

叙述部分交代了哪些要素?

时间

元丰六年十月十二日夜

地点

承天寺中庭

人物

“我”和张怀民

事情的起因

月色优美

整体感知

3. 作者是如何描绘月色的?运用了什么修辞手法?写出了月光和竹柏影的什么特点?点染出一个怎样美妙的境界?

“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”

“积水空明”

“藻荇交横”

运用比喻的修辞手法

写月光的清澈透明

写竹柏倒影的清丽淡雅

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

整体感知

4. 文中直接抒发作者感情的是哪一句?

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

整体感知

5. 怎样理解文中“闲人”的含义?

“闲人”,即清闲的人,这里并非是指闲极无聊、无所事事的人,而是包含着复杂的意味。首先,“闲人”指具有闲情雅致的人。作者认为只有情趣高雅的人才能欣赏到这么美丽的月色。其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。作者在政治上有远大的抱负,但是被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他又何尝愿意做一个“闲人”呢?赏月闲人的自得,只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。

整体感知

6. 本文表达了作者怎样的心境?结合文章谈谈。

本文表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。

作者“解衣欲睡”的时候,“月色人户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨呀!

两人漫步中庭,又是悠闲的。自称“闲人”,则所有意味尽含其中。

课堂小结

《记承天寺夜游》这篇文章通过对庭中优美月色的描绘,让我们感受到苏轼热爱生活、追求美好事物的执着,面对逆境达观处世、潇洒人生的难能可贵。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读