人教版(新课程标准)必修五表达交流 注重创新 学习写得新颖 学习写得新颖 课件(25张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版(新课程标准)必修五表达交流 注重创新 学习写得新颖 学习写得新颖 课件(25张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 900.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-17 10:37:46 | ||

图片预览

文档简介

学习写得新颖

高中语文 人教版

培养学生独立思考的能力,学会运用不同的富有个性的语言材料表达思想。

学习创新的方法,学会逆向思维,发散思维,从不同角度对生活观察、体验和思考。

学习使用新的文体或新的表述方式写文章。

1

2

3

教学目标

自读《注重创新 学习写得新颖》,掌握创新的要求和方法。

1.创新是 。

有意识地打破旧的思维定势

2.文章创新包括: 、 、 。

立意新

题材新

形式新

3.阅读下列材料,分析文章有什么新意。

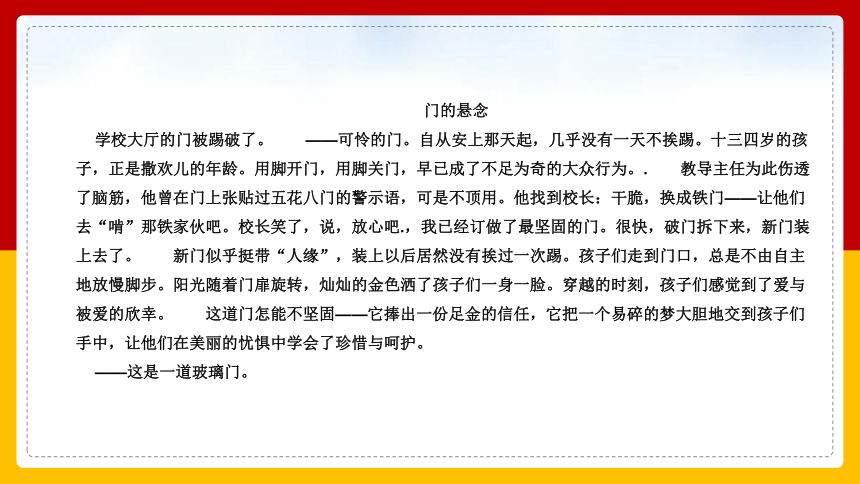

门的悬念

学校大厅的门被踢破了。 ——可怜的门。自从安上那天起,几乎没有一天不挨踢。十三四岁的孩子,正是撒欢儿的年龄。用脚开门,用脚关门,早已成了不足为奇的大众行为。. 教导主任为此伤透了脑筋,他曾在门上张贴过五花八门的警示语,可是不顶用。他找到校长:干脆,换成铁门——让他们去“啃”那铁家伙吧。校长笑了,说,放心吧.,我已经订做了最坚固的门。很快,破门拆下来,新门装上去了。 新门似乎挺带“人缘”,装上以后居然没有挨过一次踢。孩子们走到门口,总是不由自主地放慢脚步。阳光随着门扉旋转,灿灿的金色洒了孩子们一身一脸。穿越的时刻,孩子们感觉到了爱与被爱的欣幸。 这道门怎能不坚固——它捧出一份足金的信任,它把一个易碎的梦大胆地交到孩子们手中,让他们在美丽的忧惧中学会了珍惜与呵护。

——这是一道玻璃门。

赏析:(1)材料新,虽然写的是常见的门和学生常见的行为,但是校长换玻璃门的事和校长的话新颖。玻璃门不是最坚固的门,但是在校长看来它是最坚固的。(2)立意新,文章以换门为主体材料,说明对学生信任和爱护是教育的核心。(3)叙事的形式新颖,文章设置了许多悬念,比如题目就是《门的悬念》给人许多联想;校长的话是悬念,而最后揭示出这个最门是玻璃门,前后形成了强烈的反差,通过这种反差,点明了主题。

写作指导

掌握使文章“立意新”的方法

逆向思维,体现不一般的思想。

发散思维,从不同的角度对同一事物加以分析和思考。

深入分析,充分挖掘事物的本质。

逆向思维,体现不一般的思想。比如,写作前,要理解所有人对门的理解,而要写出新意就要赋予门新的含义,那就是理解、信任、爱护。这样就会有校长的思想和作法,文章也就有了新意。

发散思维,从不同的角度对同一事物加以分析和思考。比如在《门的悬念》中老师们和校长对门的理解不同,也是作者从不同的角度对门和教育的思考。只有对同一事物从不同角度进行分析,才能有不一样的思想。

深入分析,充分挖掘事物的本质。在《门的悬念》一文中,作者充分认识到了教育的本质所在,所以才会有这样立意深刻的文章。

掌握使文章“形式新”的方法

写作指导

联想生活,再现本质生活。

想象生活,丰富文章情感。

发散思维,辩证思考。

依据主题和写作习惯,精选体裁。

联想生活,再现本质生活。我们要有一种由此及彼的联想能力。比如见到学生破坏门,就要想到破坏门的原因是什么,如果换一幅坚实的门会是什么样子,能达到什么效果,相反如果从信任学生考虑,换一幅玻璃门结果什么是什么效果,再想到教育的本质,这样这篇文章的构思就出人意料了。

想象生活,丰富文章情感。想像是人们利用记忆中的某些片段进行改造并创造新形象的过程。想像可以开拓思路,推动构思,在写作中起十分重要的作用。一般方法是下面三种:或大胆虚构,超越时空,模拟人物,突破现实生活的限制;或根据已有的经验和认识,对未来进行想像;或想像细节描写,丰富突出事物的形象性。比如在《门的悬念》中,作者是在想象了换了更坚固的门会产生什么样的情形后,才能出现校长英明决断的结果。

发散思维,辩证思考。针对话题,多问几个“是什么、为什么、怎么样”,也就是提出问题、分析问题、解决问题,这样从现象到本质逐层深入,拓展思路,最后达到揭示事理的目的。在《门的悬念》一文里,作者在思考完学生为什么会破坏门后,就进一步想到怎么办会更符合教育规律,这样逐层多方面思考,辩证地看待学生破坏门的现象,结果就能有一个新的构思。

依据主题和写作习惯,精选体裁。根据主题选择最能表达主题的体裁,是写好作文的前提。比如《门的悬念》用设置悬念叙事的方式,更能让人感觉到教育中信任和爱护才是核心。同样也可以选择其他如会议纪要、日记等其他各类实用文体。或者运用古代传统的赋体、排律、四言诗等体裁来写,使文章让人耳目一新。

掌握使文章“材料新”的方法。

写作指导

续写故事,反映现实。

01

巧妙想象,突出细节。

02

演绎老故事,反映新主题。

03

移花接木,独辟蹊径。

04

续写故事,反映现实。比如续写《阿Q正传》使人物形象更丰满。

一段时间后,未庄再也没有人谈起阿Q以及他在未庄那些跟他有关的“趣事”,他早已被那里的人们所淡忘了。不过,人们并不知道,其实,阿Q还活着,在另一个他们不知道的地方生活着……

至于当时阿Q是如何逃出生机的呢?就不得不说说当天行刑的真实情况了。

大家是否还记得阿Q的“仇人”小D?他们俩之前有过两次大打出手,第一次是阿Q不满小D接手了他之前全部的工作,第二次是阿Q看不惯小D也将辫子盘在头顶上。但是小D其实事后并没有跟阿Q计较太多,当时的气头过了就过了,不会把它放在心上,更不会像阿Q那样子一直把对方当仇人!

在阿Q被抓之前,小D 与阿Q的最后一次碰面是在赵家“遭抢”后,小D匆忙逃走的途中遇上了阿Q。等赵府恢复一些平静,小D就迫不及待地悄悄从赵家后门进去想拿回自己的东西,这时,正好碰到了赵太太,太太对他说什么都没有了,让他拿上自己的绣花枕当工钱就把小D打发走了。

小D离开赵府后并没有再打算留在未庄,而是直接地往城里走去,想去那里另谋差事。第二天中午,他在路上遇到了一个官差,把他拦下来,问他来由,小D的回答正合他意,碰巧,他家的老母亲需要一个人照顾,就把他带回家了。于是,小D便在官差家里住下来了。

三天后,小D无意中听到官差对老母亲说刚抓到一个叫阿Q的“革命党”,他好奇地问了一声:“是未庄来的吗?”“嗯嗯”。小D听了之后心想:真是阿Q?其实,他人并不坏,只是糊涂了点,罪不至死吧,况且,我自己在城里也没有熟人,如果阿Q这次能大步跨过也可以有个照应,不是吗?

于是,小D心里盘算着该如何帮阿Q一把,他想求官差帮个忙,但也深知这年头办事的手续,他自己身上没有多余的钱,只有赵太太让他带走的绣花枕,他拿出来本想让官差看看这枕头值不值钱,谁知官差看到之后两眼直冒青光,问多少钱让给他?

这样一来,正合小D意,他说只要官差帮一个小忙就可以把绣花枕马上送给他,小D说出他的请求,希望他在刑场上对阿Q手下留情,一开始,官差心中很不快,不答应,怕连累自己,下人还居然跟他讲条件,但看在绣花枕的份上,加上他也明白阿Q不过是只替罪羊,最后,还是答应了小Q的请求。

行刑的当天,在官差开枪之前,阿Q早已吓得魂飞魄散,当他被拖上行刑台一会儿就差不多倒下了,官差就在他自己倒下之际抓住机会向阿Q开一枪,他对自己的枪法还是蛮有信心的,随着枪声响起,阿Q应声倒下,子弹刚好在阿Q的耳边飘过。就这样,把阿Q“枪毙”了,官差叫人把他拖下行刑台送往城郊的一个小树林,小D早在那里等候了。

不一会,阿Q醒来了,他看到小D,很吃惊,没想到自己还活着,不过这次他没有对小D有什么过分举动,只是傻傻地对着小D笑了笑,一方面他已经吓得全身无力了,也似乎隐约知道小D在这里的原因;另一方面,他在去刑场的途中真正地想明白了,他自己之前是多么得愚昧无知。

于是阿Q和小D结伴去到另一个村庄,寄居在两个老农的家里,二老没有儿女,他俩就留下来帮他们种地,细心地照顾两老,就像二老的儿子一样侍奉他们。

后来,大革命爆发了,国共合作北伐,小D留下来照顾两老,而阿Q毅然投身革命,他这次是真正意义上地参加革命了。

听说,阿Q后来做了个小队长什么的……

巧妙想象,突出细节。作文的成功常常是典型的细节描写,通过细节描写丰富人物的形象和文章的思想。考场作文中的优秀作文很多不是立意有多高远而是细节描写特别典型形象。如2002年的高考优秀作文《昭君的选择》对昭君的挽救火中蛾的描写就非常典型:“昭君拔下玉钗,挑弄灯芯”,“玉钗落地,断为两截,昭君的手剧烈地颤抖着。处于生死之交的蛾儿在飘转的火焰中狂乱地挣扎着,终于,像离弦的箭一般,冲出火海。”“昭君震惊了,若有所思地看着蛾儿”。通过情景的铺写,显示了王昭君的美好心灵,丰满了人物形象,也暗示情节的陡转。

演绎老故事,反映新主题。这种方法就是以历史故事作为原材料,通过故事新编的形式,再作演绎,反映主题思想。比如2001年高考,江苏蒋昕捷同学通过联想想像,编撰了赤兔马为诚信而殒身的感人故事。他扣住“马为何数日不食草料而死”,在原材料的基础上作巧妙的生发,节外生枝地引入伯喜。然后描写他和马对话,发出“物犹如此,人何以堪”的感叹,实现了“真英雄必讲诚信”的主题,加深我们对诚信的认识。

移花接木,独辟蹊径。这种方法就是以某个真实的故事为蓝本,移花接木,把其中的主角变成自己或者其他人,通过对话反映主题。比如2003年河南考生写的《李白的眼泪》就是,以李白的一句诗“恰似飞燕倚新妆”为切入点,与李白进行了一次跨越时空的面对面的对话,巧妙不失自然,虚幻而又可信。一句“恰似飞燕倚新妆”,由于李隆基与爱妃的亲近和与李白的疏远,而听信爱妃,误解李白,从而形象地告诉我们,李白的悲剧就是由感情的亲疏造成的,更可贵的是,作者由李白而屈原,由屈原而比干,敏锐看出并深刻指出这种悲剧不是某个人的悲剧,而是一个历史悲剧、社会悲剧。作者以点带面,由点到面,拓宽了文章的主题,提升了文章的品位,并且发人深省,催人猛醒。

写法借鉴

阅读下列文章,赏析其中创新的成份。

河东河西二十年 张辰

信步走上会稽山的时候,天还没有亮,雾气蒸腾,白云从山颠缓缓流下。回头望去,仪仗军已经看不到了,抚摸着山上的一草一木,我无语,热泪纵横。

二十年…… 二十年前,会稽山下。

狼烟四起,烽火连天。吴国的精锐部队把我仅存的五千轻骑甲士团团围困在会稽山中。粮道、水源先后被吴军切断,将士们饥渴交迫、困苦不堪。(描写所处的恶劣环境,为主人公展现出选择的艰难做准备。) 那一天,我登上山顶,看着山脚下仿佛无边的吴军营垒,通明的灯火令我想起了燎原的大火,我握剑的手,慢慢地凉了下去…… “大王,您下令吧!只要您一声令下,咱们跟吴军拼了……”我摇了摇手:“伍子胥精通兵法,凭我们的实力,只怕还没有冲出山谷就会被他们消灭了。”

我沉默一会儿,问中大夫范蠡:“范先生,您怎么看?”

“和。臣认为下山与吴军奋力一搏固然可以博得誓死不屈的名声,但对越国毫无益处。我们是越国最后的一支精锐部队,如果大王连同所有的将士被吴军消灭,就等于越国灭亡。如果抛开自己的名声,我们可以‘和’。分析吴越的差距,能看清我们自己。“

“那我们怎么个和法?”我犹豫着,“况且夫差之父阖闾是被我越国所杀,夫差怎会善罢甘休?” “大王放心,如今夫差最宠信的大臣是太宰伯嚭,此人最是贪财好色,如果大王能用珍宝美女贿赂他,凭他的影响,再加上当年他从楚国逃到吴国时,臣曾救过他一命,他一直对臣心怀感激。所以臣以为如果派臣前去游说,我相信夫差会答应议和的。”中大夫文仲不知何时站在了我身边。 “再加上条件:越国向吴国称臣,作为吴国的属地,每年向吴国交纳一定的贡品……”

“然后,越国积蓄力量,努力复国报仇!”文仲和范蠡一唱一和,使得这个计划变得是那样完美无缺。 我转过身,疾步上前握住文仲和范蠡的手:“好。为了越国,我会忘记自己的。我们投降,无论吴国提出什么样的条件。” ……

(行文简洁。)

(交代故事发生的地点、事件和主要人物。)

(用人物对话的形式照应话题,不断点题。)

文仲没有让我失望,吴王夫差答应议和。 为了取得夫差的信任,我忘记了我曾经是大王,包羞忍耻,为夫差看马驾车,直到我被送回越国……

十年生聚、十年教训。 终于有一天,我指挥着如潮的越军攻入了吴国的都城…… 当年范大夫的话没错,只要有力量,一切事情都可能办到。只要先忘记自己的地位、浮名,才能分析清楚自己的处境,有所放弃,做事才能成功。

望着这云雾萦绕、郁郁葱葱的会稽山,我无言,只希望这胜利的消息能祭奠那一役阵亡的将士的英魂……

(环境描写照应文章开头。)

本题的创新让文章文采斐然,思想深刻,主要表现是:

写法借鉴

(1)材料新。虽然文章的原材料取自吴越争霸的故事,但是作者通过想象联想突出细节,通过细节的描写突出舍得的关系。

(2)立意新。作者一改对越王勾践忍辱负重的理解,而是着眼勾践能在危机关头知道恰当舍弃,从而换得最后的胜利。

(3)形式新。文章以记叙为主,有许多环境描写和细节描写,这些很好服务了人物形象的刻画;文章紧紧围绕主题,采用对话的形式,把舍得的关系突显出来。结构新,作者以环境描写开头,又以环境描写收束全文,前后呼应,结构上浑然一体。

布置作业

孟德斯鸠说:“我们接受三种教育,一种来自父母,一种来自教师,另一种来自社会。第三种教育和前两种教育定会背道而驰。”读了这段话,你有何感想?请根据社会现状,结合自己的体会,写一篇文章,题目自拟。

非常感谢收看

教学课件

高中语文 人教版

高中语文 人教版

培养学生独立思考的能力,学会运用不同的富有个性的语言材料表达思想。

学习创新的方法,学会逆向思维,发散思维,从不同角度对生活观察、体验和思考。

学习使用新的文体或新的表述方式写文章。

1

2

3

教学目标

自读《注重创新 学习写得新颖》,掌握创新的要求和方法。

1.创新是 。

有意识地打破旧的思维定势

2.文章创新包括: 、 、 。

立意新

题材新

形式新

3.阅读下列材料,分析文章有什么新意。

门的悬念

学校大厅的门被踢破了。 ——可怜的门。自从安上那天起,几乎没有一天不挨踢。十三四岁的孩子,正是撒欢儿的年龄。用脚开门,用脚关门,早已成了不足为奇的大众行为。. 教导主任为此伤透了脑筋,他曾在门上张贴过五花八门的警示语,可是不顶用。他找到校长:干脆,换成铁门——让他们去“啃”那铁家伙吧。校长笑了,说,放心吧.,我已经订做了最坚固的门。很快,破门拆下来,新门装上去了。 新门似乎挺带“人缘”,装上以后居然没有挨过一次踢。孩子们走到门口,总是不由自主地放慢脚步。阳光随着门扉旋转,灿灿的金色洒了孩子们一身一脸。穿越的时刻,孩子们感觉到了爱与被爱的欣幸。 这道门怎能不坚固——它捧出一份足金的信任,它把一个易碎的梦大胆地交到孩子们手中,让他们在美丽的忧惧中学会了珍惜与呵护。

——这是一道玻璃门。

赏析:(1)材料新,虽然写的是常见的门和学生常见的行为,但是校长换玻璃门的事和校长的话新颖。玻璃门不是最坚固的门,但是在校长看来它是最坚固的。(2)立意新,文章以换门为主体材料,说明对学生信任和爱护是教育的核心。(3)叙事的形式新颖,文章设置了许多悬念,比如题目就是《门的悬念》给人许多联想;校长的话是悬念,而最后揭示出这个最门是玻璃门,前后形成了强烈的反差,通过这种反差,点明了主题。

写作指导

掌握使文章“立意新”的方法

逆向思维,体现不一般的思想。

发散思维,从不同的角度对同一事物加以分析和思考。

深入分析,充分挖掘事物的本质。

逆向思维,体现不一般的思想。比如,写作前,要理解所有人对门的理解,而要写出新意就要赋予门新的含义,那就是理解、信任、爱护。这样就会有校长的思想和作法,文章也就有了新意。

发散思维,从不同的角度对同一事物加以分析和思考。比如在《门的悬念》中老师们和校长对门的理解不同,也是作者从不同的角度对门和教育的思考。只有对同一事物从不同角度进行分析,才能有不一样的思想。

深入分析,充分挖掘事物的本质。在《门的悬念》一文中,作者充分认识到了教育的本质所在,所以才会有这样立意深刻的文章。

掌握使文章“形式新”的方法

写作指导

联想生活,再现本质生活。

想象生活,丰富文章情感。

发散思维,辩证思考。

依据主题和写作习惯,精选体裁。

联想生活,再现本质生活。我们要有一种由此及彼的联想能力。比如见到学生破坏门,就要想到破坏门的原因是什么,如果换一幅坚实的门会是什么样子,能达到什么效果,相反如果从信任学生考虑,换一幅玻璃门结果什么是什么效果,再想到教育的本质,这样这篇文章的构思就出人意料了。

想象生活,丰富文章情感。想像是人们利用记忆中的某些片段进行改造并创造新形象的过程。想像可以开拓思路,推动构思,在写作中起十分重要的作用。一般方法是下面三种:或大胆虚构,超越时空,模拟人物,突破现实生活的限制;或根据已有的经验和认识,对未来进行想像;或想像细节描写,丰富突出事物的形象性。比如在《门的悬念》中,作者是在想象了换了更坚固的门会产生什么样的情形后,才能出现校长英明决断的结果。

发散思维,辩证思考。针对话题,多问几个“是什么、为什么、怎么样”,也就是提出问题、分析问题、解决问题,这样从现象到本质逐层深入,拓展思路,最后达到揭示事理的目的。在《门的悬念》一文里,作者在思考完学生为什么会破坏门后,就进一步想到怎么办会更符合教育规律,这样逐层多方面思考,辩证地看待学生破坏门的现象,结果就能有一个新的构思。

依据主题和写作习惯,精选体裁。根据主题选择最能表达主题的体裁,是写好作文的前提。比如《门的悬念》用设置悬念叙事的方式,更能让人感觉到教育中信任和爱护才是核心。同样也可以选择其他如会议纪要、日记等其他各类实用文体。或者运用古代传统的赋体、排律、四言诗等体裁来写,使文章让人耳目一新。

掌握使文章“材料新”的方法。

写作指导

续写故事,反映现实。

01

巧妙想象,突出细节。

02

演绎老故事,反映新主题。

03

移花接木,独辟蹊径。

04

续写故事,反映现实。比如续写《阿Q正传》使人物形象更丰满。

一段时间后,未庄再也没有人谈起阿Q以及他在未庄那些跟他有关的“趣事”,他早已被那里的人们所淡忘了。不过,人们并不知道,其实,阿Q还活着,在另一个他们不知道的地方生活着……

至于当时阿Q是如何逃出生机的呢?就不得不说说当天行刑的真实情况了。

大家是否还记得阿Q的“仇人”小D?他们俩之前有过两次大打出手,第一次是阿Q不满小D接手了他之前全部的工作,第二次是阿Q看不惯小D也将辫子盘在头顶上。但是小D其实事后并没有跟阿Q计较太多,当时的气头过了就过了,不会把它放在心上,更不会像阿Q那样子一直把对方当仇人!

在阿Q被抓之前,小D 与阿Q的最后一次碰面是在赵家“遭抢”后,小D匆忙逃走的途中遇上了阿Q。等赵府恢复一些平静,小D就迫不及待地悄悄从赵家后门进去想拿回自己的东西,这时,正好碰到了赵太太,太太对他说什么都没有了,让他拿上自己的绣花枕当工钱就把小D打发走了。

小D离开赵府后并没有再打算留在未庄,而是直接地往城里走去,想去那里另谋差事。第二天中午,他在路上遇到了一个官差,把他拦下来,问他来由,小D的回答正合他意,碰巧,他家的老母亲需要一个人照顾,就把他带回家了。于是,小D便在官差家里住下来了。

三天后,小D无意中听到官差对老母亲说刚抓到一个叫阿Q的“革命党”,他好奇地问了一声:“是未庄来的吗?”“嗯嗯”。小D听了之后心想:真是阿Q?其实,他人并不坏,只是糊涂了点,罪不至死吧,况且,我自己在城里也没有熟人,如果阿Q这次能大步跨过也可以有个照应,不是吗?

于是,小D心里盘算着该如何帮阿Q一把,他想求官差帮个忙,但也深知这年头办事的手续,他自己身上没有多余的钱,只有赵太太让他带走的绣花枕,他拿出来本想让官差看看这枕头值不值钱,谁知官差看到之后两眼直冒青光,问多少钱让给他?

这样一来,正合小D意,他说只要官差帮一个小忙就可以把绣花枕马上送给他,小D说出他的请求,希望他在刑场上对阿Q手下留情,一开始,官差心中很不快,不答应,怕连累自己,下人还居然跟他讲条件,但看在绣花枕的份上,加上他也明白阿Q不过是只替罪羊,最后,还是答应了小Q的请求。

行刑的当天,在官差开枪之前,阿Q早已吓得魂飞魄散,当他被拖上行刑台一会儿就差不多倒下了,官差就在他自己倒下之际抓住机会向阿Q开一枪,他对自己的枪法还是蛮有信心的,随着枪声响起,阿Q应声倒下,子弹刚好在阿Q的耳边飘过。就这样,把阿Q“枪毙”了,官差叫人把他拖下行刑台送往城郊的一个小树林,小D早在那里等候了。

不一会,阿Q醒来了,他看到小D,很吃惊,没想到自己还活着,不过这次他没有对小D有什么过分举动,只是傻傻地对着小D笑了笑,一方面他已经吓得全身无力了,也似乎隐约知道小D在这里的原因;另一方面,他在去刑场的途中真正地想明白了,他自己之前是多么得愚昧无知。

于是阿Q和小D结伴去到另一个村庄,寄居在两个老农的家里,二老没有儿女,他俩就留下来帮他们种地,细心地照顾两老,就像二老的儿子一样侍奉他们。

后来,大革命爆发了,国共合作北伐,小D留下来照顾两老,而阿Q毅然投身革命,他这次是真正意义上地参加革命了。

听说,阿Q后来做了个小队长什么的……

巧妙想象,突出细节。作文的成功常常是典型的细节描写,通过细节描写丰富人物的形象和文章的思想。考场作文中的优秀作文很多不是立意有多高远而是细节描写特别典型形象。如2002年的高考优秀作文《昭君的选择》对昭君的挽救火中蛾的描写就非常典型:“昭君拔下玉钗,挑弄灯芯”,“玉钗落地,断为两截,昭君的手剧烈地颤抖着。处于生死之交的蛾儿在飘转的火焰中狂乱地挣扎着,终于,像离弦的箭一般,冲出火海。”“昭君震惊了,若有所思地看着蛾儿”。通过情景的铺写,显示了王昭君的美好心灵,丰满了人物形象,也暗示情节的陡转。

演绎老故事,反映新主题。这种方法就是以历史故事作为原材料,通过故事新编的形式,再作演绎,反映主题思想。比如2001年高考,江苏蒋昕捷同学通过联想想像,编撰了赤兔马为诚信而殒身的感人故事。他扣住“马为何数日不食草料而死”,在原材料的基础上作巧妙的生发,节外生枝地引入伯喜。然后描写他和马对话,发出“物犹如此,人何以堪”的感叹,实现了“真英雄必讲诚信”的主题,加深我们对诚信的认识。

移花接木,独辟蹊径。这种方法就是以某个真实的故事为蓝本,移花接木,把其中的主角变成自己或者其他人,通过对话反映主题。比如2003年河南考生写的《李白的眼泪》就是,以李白的一句诗“恰似飞燕倚新妆”为切入点,与李白进行了一次跨越时空的面对面的对话,巧妙不失自然,虚幻而又可信。一句“恰似飞燕倚新妆”,由于李隆基与爱妃的亲近和与李白的疏远,而听信爱妃,误解李白,从而形象地告诉我们,李白的悲剧就是由感情的亲疏造成的,更可贵的是,作者由李白而屈原,由屈原而比干,敏锐看出并深刻指出这种悲剧不是某个人的悲剧,而是一个历史悲剧、社会悲剧。作者以点带面,由点到面,拓宽了文章的主题,提升了文章的品位,并且发人深省,催人猛醒。

写法借鉴

阅读下列文章,赏析其中创新的成份。

河东河西二十年 张辰

信步走上会稽山的时候,天还没有亮,雾气蒸腾,白云从山颠缓缓流下。回头望去,仪仗军已经看不到了,抚摸着山上的一草一木,我无语,热泪纵横。

二十年…… 二十年前,会稽山下。

狼烟四起,烽火连天。吴国的精锐部队把我仅存的五千轻骑甲士团团围困在会稽山中。粮道、水源先后被吴军切断,将士们饥渴交迫、困苦不堪。(描写所处的恶劣环境,为主人公展现出选择的艰难做准备。) 那一天,我登上山顶,看着山脚下仿佛无边的吴军营垒,通明的灯火令我想起了燎原的大火,我握剑的手,慢慢地凉了下去…… “大王,您下令吧!只要您一声令下,咱们跟吴军拼了……”我摇了摇手:“伍子胥精通兵法,凭我们的实力,只怕还没有冲出山谷就会被他们消灭了。”

我沉默一会儿,问中大夫范蠡:“范先生,您怎么看?”

“和。臣认为下山与吴军奋力一搏固然可以博得誓死不屈的名声,但对越国毫无益处。我们是越国最后的一支精锐部队,如果大王连同所有的将士被吴军消灭,就等于越国灭亡。如果抛开自己的名声,我们可以‘和’。分析吴越的差距,能看清我们自己。“

“那我们怎么个和法?”我犹豫着,“况且夫差之父阖闾是被我越国所杀,夫差怎会善罢甘休?” “大王放心,如今夫差最宠信的大臣是太宰伯嚭,此人最是贪财好色,如果大王能用珍宝美女贿赂他,凭他的影响,再加上当年他从楚国逃到吴国时,臣曾救过他一命,他一直对臣心怀感激。所以臣以为如果派臣前去游说,我相信夫差会答应议和的。”中大夫文仲不知何时站在了我身边。 “再加上条件:越国向吴国称臣,作为吴国的属地,每年向吴国交纳一定的贡品……”

“然后,越国积蓄力量,努力复国报仇!”文仲和范蠡一唱一和,使得这个计划变得是那样完美无缺。 我转过身,疾步上前握住文仲和范蠡的手:“好。为了越国,我会忘记自己的。我们投降,无论吴国提出什么样的条件。” ……

(行文简洁。)

(交代故事发生的地点、事件和主要人物。)

(用人物对话的形式照应话题,不断点题。)

文仲没有让我失望,吴王夫差答应议和。 为了取得夫差的信任,我忘记了我曾经是大王,包羞忍耻,为夫差看马驾车,直到我被送回越国……

十年生聚、十年教训。 终于有一天,我指挥着如潮的越军攻入了吴国的都城…… 当年范大夫的话没错,只要有力量,一切事情都可能办到。只要先忘记自己的地位、浮名,才能分析清楚自己的处境,有所放弃,做事才能成功。

望着这云雾萦绕、郁郁葱葱的会稽山,我无言,只希望这胜利的消息能祭奠那一役阵亡的将士的英魂……

(环境描写照应文章开头。)

本题的创新让文章文采斐然,思想深刻,主要表现是:

写法借鉴

(1)材料新。虽然文章的原材料取自吴越争霸的故事,但是作者通过想象联想突出细节,通过细节的描写突出舍得的关系。

(2)立意新。作者一改对越王勾践忍辱负重的理解,而是着眼勾践能在危机关头知道恰当舍弃,从而换得最后的胜利。

(3)形式新。文章以记叙为主,有许多环境描写和细节描写,这些很好服务了人物形象的刻画;文章紧紧围绕主题,采用对话的形式,把舍得的关系突显出来。结构新,作者以环境描写开头,又以环境描写收束全文,前后呼应,结构上浑然一体。

布置作业

孟德斯鸠说:“我们接受三种教育,一种来自父母,一种来自教师,另一种来自社会。第三种教育和前两种教育定会背道而驰。”读了这段话,你有何感想?请根据社会现状,结合自己的体会,写一篇文章,题目自拟。

非常感谢收看

教学课件

高中语文 人教版