高中生物人教版(2019) 选择性必修1 稳态与调节 第1章 人体的内环境与稳态 第2节 内环境的稳态 课件(26张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中生物人教版(2019) 选择性必修1 稳态与调节 第1章 人体的内环境与稳态 第2节 内环境的稳态 课件(26张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-16 18:52:25 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

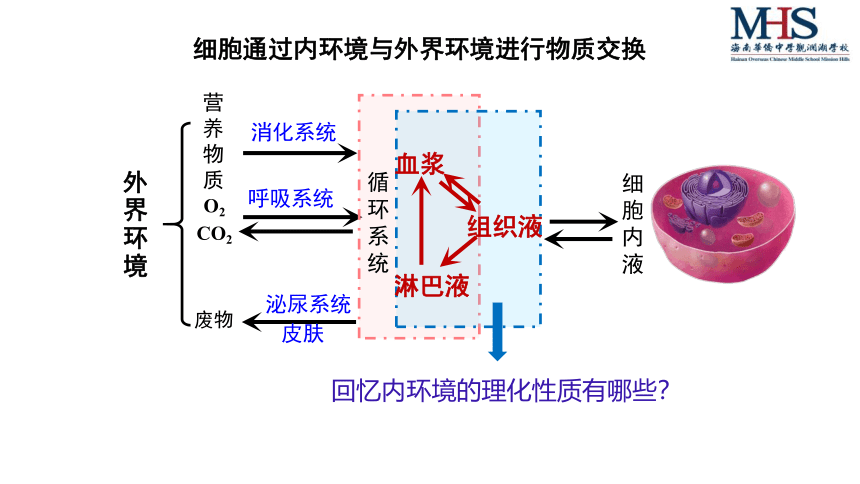

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

外界环境

营养物质

O2

CO2

废物

消化系统

呼吸系统

泌尿系统

皮肤

循环系统

血浆

淋巴液

组织液

细胞内液

回忆内环境的理化性质有哪些?

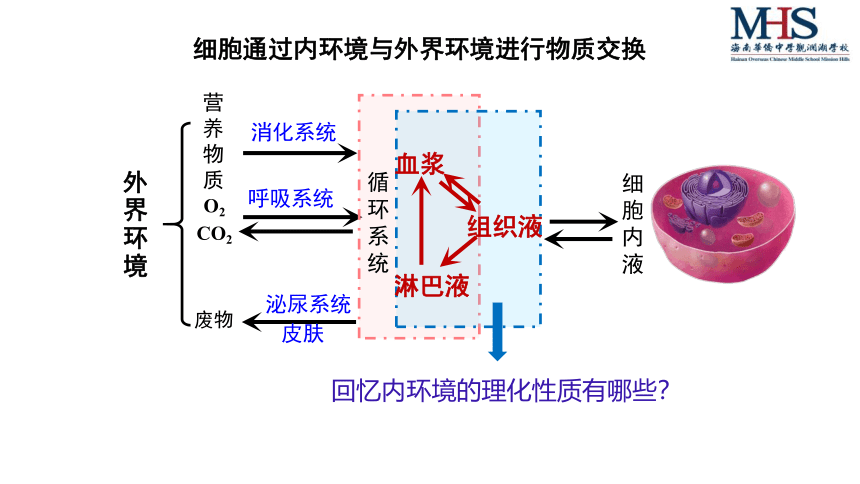

营养不良

肾小球肾炎

肝脏炎症

过敏反应,毛细血管通透性增强

淋巴回流受阻

血浆蛋白减少

组织液

蛋白增多

剧烈运动,组织细胞代谢旺盛,代谢产物增加

机械损伤,血浆中的蛋白质到组织液中

血浆渗透压下降

组织水肿

组织液渗透压升高

组织液增多

肝功能异常导致组织水肿,可采取什么措施减缓水肿

?

静脉注射血浆蛋白

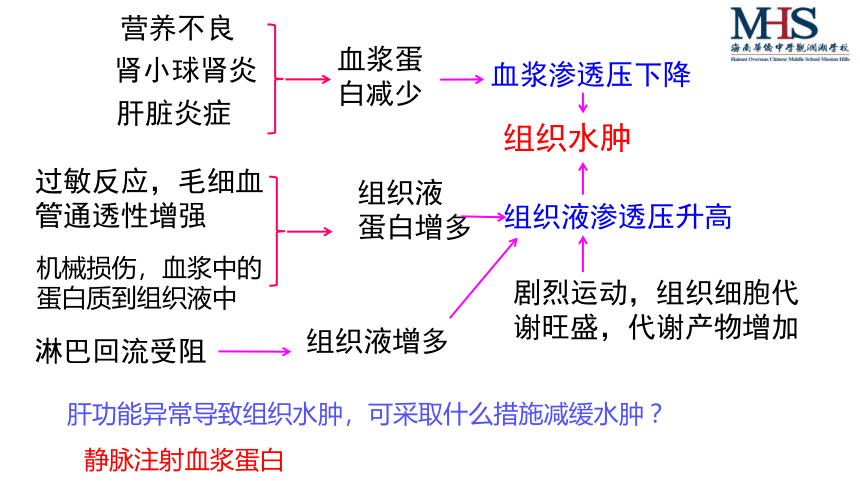

细胞

血浆

组织液

淋巴

O2、营养物质

CO2、代谢产物

O2、营养物质

CO2、代谢产物

内环境

外界环境

阅读课本第7页“问题探讨”,尝试回答讨论1的问题

1.为什么血浆的生化指标能够反映出人体的机体的健康状况?

血浆生化指标是指血浆中各种化学成分的具体含量,包括多种细胞代谢产物的含量。当某一项生理功能产生了障碍之时,检测值超出了正常的范围,所以该指标可以反映健康状况。

各种化学成分和理化性质不断发生变化内环境为什么不会因此而剧烈变动?

◆应达成的生物学核心素养

【生命观念】

1.理解内环境稳态的概念,能说出其生理意义及调节机制

2.以体温、PH和渗透压等为例,阐明机体通过调节作用保持内环境的相对稳定,以保证机体的正常生命活动

3.举例说明机体不同器官、系统协调统一地共同完成各项生命活动,是维持内环境稳态的基础

【科学思维】

能运用数据绘制内环境中的某种成分随时间的推移而变化的曲线图,并解释其变化的原因

【科学探究】

尝试设计实验解释生物体维持PH稳定的机制

【社会责任】

关注内环境稳态与人体健康的关系

第1章

人体的内环境与稳态

第2节

内环境的稳态

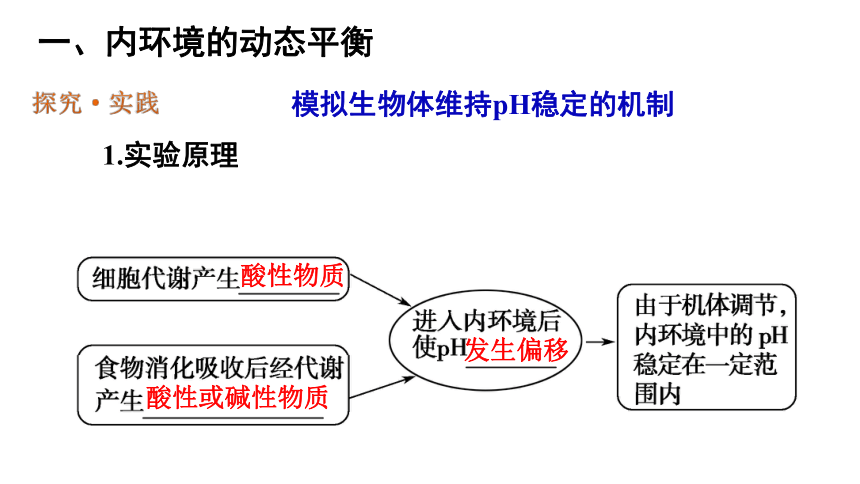

模拟生物体维持pH稳定的机制

酸性物质

酸性或碱性物质

发生偏移

1.实验原理

探究·实践

一、内环境的动态平衡

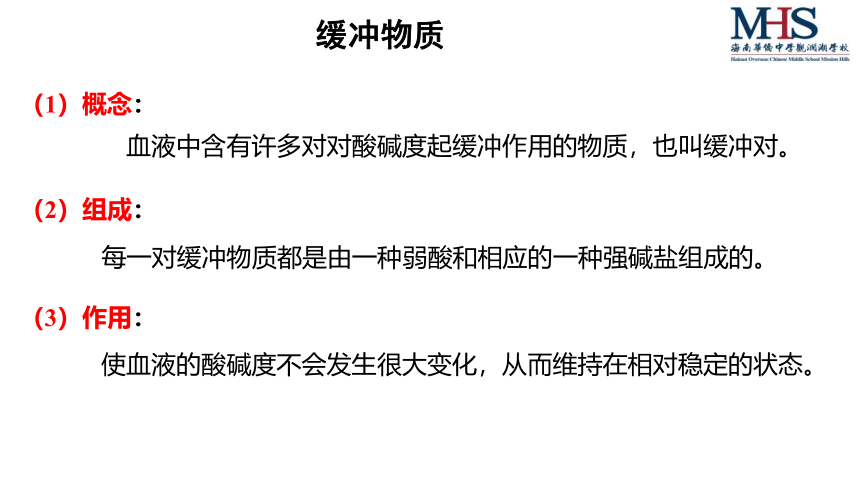

(1)概念:

(2)组成:

(3)作用:

缓冲物质

血液中含有许多对对酸碱度起缓冲作用的物质,也叫缓冲对。

每一对缓冲物质都是由一种弱酸和相应的一种强碱盐组成的。

使血液的酸碱度不会发生很大变化,从而维持在相对稳定的状态。

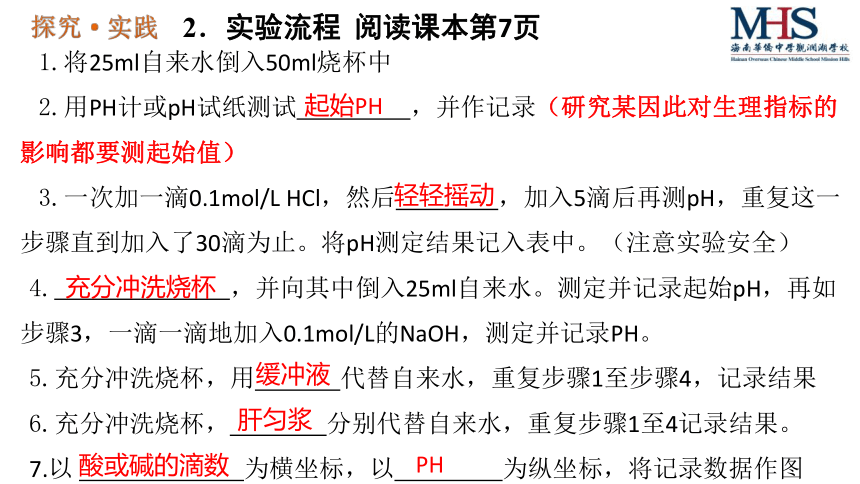

1.将25ml自来水倒入50ml烧杯中

2.用PH计或pH试纸测试

,并作记录(研究某因此对生理指标的影响都要测起始值)

3.一次加一滴0.1mol/L

HCl,然后

,加入5滴后再测pH,重复这一步骤直到加入了30滴为止。将pH测定结果记入表中。(注意实验安全)

4.

,并向其中倒入25ml自来水。测定并记录起始pH,再如步骤3,一滴一滴地加入0.1mol/L的NaOH,测定并记录PH。

5.充分冲洗烧杯,用

代替自来水,重复步骤1至步骤4,记录结果

6.充分冲洗烧杯,

分别代替自来水,重复步骤1至4记录结果。

7.以

为横坐标,以

为纵坐标,将记录数据作图

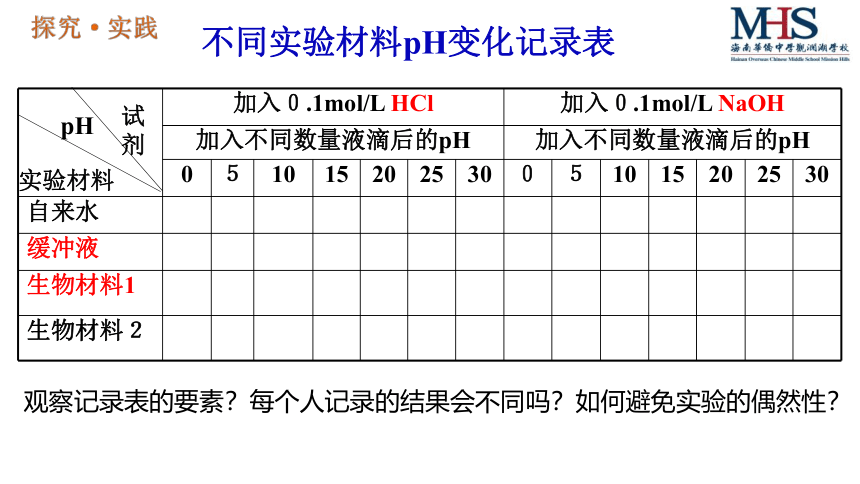

探究·实践

2.实验流程

阅读课本第7页

起始PH

轻轻摇动

充分冲洗烧杯

肝匀浆

缓冲液

PH

酸或碱的滴数

加入0.1mol/L

HCl

加入0.1mol/L

NaOH

加入不同数量液滴后的pH

加入不同数量液滴后的pH

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

自来水

缓冲液

生物材料1

生物材料2

不同实验材料pH变化记录表

探究·实践

试剂

实验材料

pH

观察记录表的要素?每个人记录的结果会不同吗?如何避免实验的偶然性?

pH

加入0.1mol/L

HCl

加入0.1mol/L

NaOH

加入不同数量液滴后的pH

加入不同数量液滴后的pH

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

自来水

5.5

5.1

4.6

4.1

3.5

3.0

2.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.0

10

11

缓冲液

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

肝匀浆

6.0

6.0

5.5

5.5

4.8

4.6

4.6

6.0

6.0

6.5

6.5

7.0

7.5

7.5

马铃薯匀浆

6.0

5.5

5.5

5.1

4.8

4.6

4.4

6.0

6.0

6.5

7.0

7.0

7.0

7.5

鸡蛋清

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

6.0

6.0

7.0

7.5

8.0

8.5

8.5

9.0

10

黄瓜匀浆

6.0

5.5

5.1

4.6

4.4

4.1

3.8

6.0

6.0

6.5

6.5

7.5

7.5

8.5

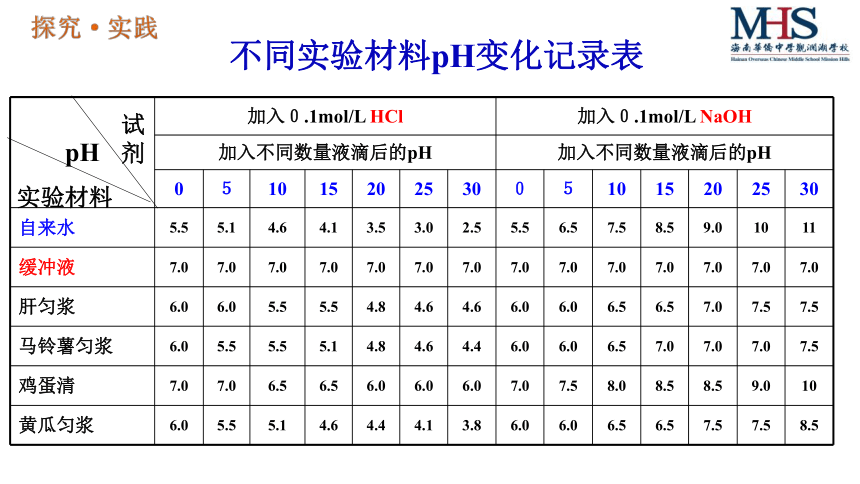

不同实验材料pH变化记录表

实验材料

试剂

探究·实践

4.实验结果

探究·实践

缓冲液。

结 论

生物材料中含有缓冲对H2CO3/NaHCO3

、

NaH2PO4/Na2HPO4等,它们能够对酸碱度的变化起缓冲作用。

pH变化不明显。

2.

缓冲液加入少量酸碱后

3.生物材料加入HCl或NaOH后pH的变化更像

原

因

?

1.

水加入少量酸碱后

pH变化明显。

1、当酸性物质增加时(如乳酸[HL]过多时)

HL

+

NaHCO3——→NaL

+H2CO3

H2CO3——→H2O+CO2

2、当碱性物质增多时(如[Na2CO3])

Na2CO3

+

H2CO3——→2NaHCO3

呼吸运动排出

肾脏排出

成员

上午

6点

上午

10点

中午

12点

下午

2点

傍晚

6点

晚上

9点

母亲

37.0℃

37.0℃

37.3℃

37.4℃

37.2

℃

37.1℃

父亲

36.8℃

36.8℃

37.1℃

37.3

℃

37.1℃

36.9

℃

自己

37.1

℃

37.1

℃

37.4

℃

37.5

℃

37.3

℃

37.1

℃

分析体温的日变化规律调查表,结论:

01

不同人的体温,因年龄、性别不同存在微小差异

02

同一个人的体温一天中有变化,但不超过1℃

03

尽管环境气温波动范围大,健康人体温始终接近37℃

调查

某人的血液生化六项检查的化验单

项 目

测定值

单位

参考范围

丙氨酸氨基转移酶

ALT

17

IU/L

0~45

肌酐

CRE

1.9

mg/dl

0.5~1.5

尿素氮

BUN

14.6

mg/dl

6~23

血清葡萄糖

GLU

223

mg/dl

60~110

甘油三脂

TG

217

mg/dl

50~200

总胆固醇

TCH

179

mg/dl

150~220

肝功能

肾功能

血

糖

血

脂

检

查

2.为什么每种成分的参考值都有一个变化范围?

(1)内环境中各种化学成分的含量不是恒定不变的,而是在一定范围内波动,内环境的稳定是一种动态的相对稳定。

(2)不同个体存在一定差异。

实例

讨论3:从化验单上可以看出那几种成分超出正常范围?这可能会对人体造成什么不利影响?

(1)肌酐含量超标,肌酐是有毒的代谢废物,积累过多会影响健康。这表明肾脏的排泄功能有障碍。

(2)葡萄糖含量超标,血糖含量过高可并发酮症酸中毒、糖尿病的心血管合并症等。

(3)甘油三脂超标,可引起高脂血症,易并发冠心病、动脉粥样硬化等。

项 目

测定值

单位

参考范围

丙氨酸氨基转移酶

ALT

17

IU/L

0~45

肌酐

CRE

1.9

mg/dl

0.5~1.5

尿素氮

BUN

14.6

mg/dl

6~23

血清葡萄糖

GLU

223

mg/dl

60~110

甘油三脂

TG

217

mg/dl

50~200

总胆固醇

TCH

179

mg/dl

150~220

理化性质

血浆的PH:7.35-7.45

体温:37oC左右

渗透压:渗透压770kPa左右

化学成分:

水、无机盐、各种营养物质、代谢产物

正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态叫做稳态。

一、内环境的动态平衡

稳态不是恒定不变,而是相对恒定的一种动态变化;

这种动态变化保持在一定范围内。

(1)稳态概念:

(2)特点:

二、对稳态调节机制的认识

想一想:直接与物质交换有关的系统有哪些?参与调节稳态的系统有哪些?

直接相关的系统:

消化系统、呼吸系统、

循环系统和泌尿系统

起调节作用的系统:

神经系统

内分泌系统

免疫系统

二、对稳态调节机制的认识

内环境的稳态会不会出现失调的情形呢?

阅读课本第10页思考与讨论

分析内环境稳态失调的实例

与社会的联系

(1)内环境稳态维持的基础:

各个器官、系统协调一致地正常运行

(2)内环境稳态的主要调节机制

神经-体液-免疫调节网络

(3)内环境稳态的调节方式:

反馈调节

内环境的稳态出现失调的情形

病症名称

内环境理化性质变化

疾病引起的症状

尿毒症

尿素等代谢废物在体内积累

自身中毒和综合病症

糖尿病

血液中葡萄糖含量过高

多食、多饮、多尿、口渴、饥饿感强烈,身体消瘦

高原反应

体内缺氧,血氧过低

头痛、乏力、心跳加快

感冒发烧

体温过高,影响酶的活性

食欲不振、四肢无力

严重腹泻

丢失大量的水和无机盐

疲倦、周身不适、恶心

(4)人体维持稳态的调节能力:

内环境的稳态遭到破坏

细胞代谢紊乱甚至导致疾病发生

调节能力有限

外环境变化过于剧烈

(外因)

(内因)

讨论:如何预防内环境稳态失调、保持机体健康?

1.保护我们的生存环境,防治环境污染。

2.加强自我保健,为机体保持健康创造有利条件。

3.加强体育锻炼,增强体质,提高机体适应外界环境的能力

是有一定限度的。

三、内环境稳态的重要意义

内环境稳态是机体进行______________的必要条件。

正常生命活动

四、稳态概念的发展

(1)分子水平:

基因表达的稳态、激素分泌的稳态、酶活性的稳态等。

例如:①在正常生长和分裂的细胞中,原癌基因和抑癌基因的表达存在着稳态。

如果这个稳态被破坏,正常细胞就可能会变成癌细胞。

②正常人体内调节血糖的胰岛素和胰高血糖素等激素是处于动态平衡的。

如果他们的分泌紊乱,人体血糖的稳态就会受到破坏。

(2)细胞水平:

细胞的分裂和分化的稳态等。

(3)器官水平:

心脏活动的稳态(血压、心率)、消化腺分泌消化液的稳态等。

(4)群体水平:

种群数量的变化存在稳态、生态系统的结构和功能存在稳态等。

在生态系统的各个层次上,都普遍存在着稳态。

稳态已成为生命科学的一大基本概念

1、下列关于稳态的叙述,错误的是( )

A.稳态主要是机体通过消化、呼吸、循环系统共同维持的

B.正常情况下内环境的各项理化指标都在一定范围内波动

C.稳态的主要调节机制是神经—体液—免疫调节

D.体内多对缓冲物质对维持体液pH相对稳定具有重要作用

答案:A

课堂巩固

答案:C

2、下图表示内环境稳态的部分调节机制。下列表述错误的是( )

A.内环境稳态的调节机制有神经调节、体液调节和免疫调节等

B.血浆渗透压的大小主要取决于血浆中无机盐和蛋白质的含量

C.内环境由血液、组织液和淋巴组成

D.细胞不仅仅依赖于内环境,还参与内环境的形成和维持

3、取甲、乙两个试管,向甲试管内加入血浆,乙试管内加入等量的蒸馏水,用pH试纸检测;然后,向甲、乙试管内各滴入等量的几滴盐酸或NaOH溶液,摇匀后,再用pH试纸检测。下列关于此实验的过程和结果的分析,不正确的是( )

A.“等量”是对照实验中对无关变量的要求,在这种条件下,实验结果才可靠如图表示人体细胞与外界环境之间进行物质交换的过程。

答案:D

B.“摇匀”使酸性或碱性物质与试管中的血浆或蒸馏水充分混合,确保pH试纸检测结果的准确性

C.结果是甲试管中血浆pH变化不明显,乙试管中蒸馏水的pH变化明显

D.血浆中有缓冲物质,加入酸或碱后,pH恒定不变

5

课堂小结

第2节

内环境的稳态

一、内环境的动态变化

二、对稳态调节机制的认识

三、内环境稳态的重要意义

四、稳态概念的发展

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

外界环境

营养物质

O2

CO2

废物

消化系统

呼吸系统

泌尿系统

皮肤

循环系统

血浆

淋巴液

组织液

细胞内液

回忆内环境的理化性质有哪些?

营养不良

肾小球肾炎

肝脏炎症

过敏反应,毛细血管通透性增强

淋巴回流受阻

血浆蛋白减少

组织液

蛋白增多

剧烈运动,组织细胞代谢旺盛,代谢产物增加

机械损伤,血浆中的蛋白质到组织液中

血浆渗透压下降

组织水肿

组织液渗透压升高

组织液增多

肝功能异常导致组织水肿,可采取什么措施减缓水肿

?

静脉注射血浆蛋白

细胞

血浆

组织液

淋巴

O2、营养物质

CO2、代谢产物

O2、营养物质

CO2、代谢产物

内环境

外界环境

阅读课本第7页“问题探讨”,尝试回答讨论1的问题

1.为什么血浆的生化指标能够反映出人体的机体的健康状况?

血浆生化指标是指血浆中各种化学成分的具体含量,包括多种细胞代谢产物的含量。当某一项生理功能产生了障碍之时,检测值超出了正常的范围,所以该指标可以反映健康状况。

各种化学成分和理化性质不断发生变化内环境为什么不会因此而剧烈变动?

◆应达成的生物学核心素养

【生命观念】

1.理解内环境稳态的概念,能说出其生理意义及调节机制

2.以体温、PH和渗透压等为例,阐明机体通过调节作用保持内环境的相对稳定,以保证机体的正常生命活动

3.举例说明机体不同器官、系统协调统一地共同完成各项生命活动,是维持内环境稳态的基础

【科学思维】

能运用数据绘制内环境中的某种成分随时间的推移而变化的曲线图,并解释其变化的原因

【科学探究】

尝试设计实验解释生物体维持PH稳定的机制

【社会责任】

关注内环境稳态与人体健康的关系

第1章

人体的内环境与稳态

第2节

内环境的稳态

模拟生物体维持pH稳定的机制

酸性物质

酸性或碱性物质

发生偏移

1.实验原理

探究·实践

一、内环境的动态平衡

(1)概念:

(2)组成:

(3)作用:

缓冲物质

血液中含有许多对对酸碱度起缓冲作用的物质,也叫缓冲对。

每一对缓冲物质都是由一种弱酸和相应的一种强碱盐组成的。

使血液的酸碱度不会发生很大变化,从而维持在相对稳定的状态。

1.将25ml自来水倒入50ml烧杯中

2.用PH计或pH试纸测试

,并作记录(研究某因此对生理指标的影响都要测起始值)

3.一次加一滴0.1mol/L

HCl,然后

,加入5滴后再测pH,重复这一步骤直到加入了30滴为止。将pH测定结果记入表中。(注意实验安全)

4.

,并向其中倒入25ml自来水。测定并记录起始pH,再如步骤3,一滴一滴地加入0.1mol/L的NaOH,测定并记录PH。

5.充分冲洗烧杯,用

代替自来水,重复步骤1至步骤4,记录结果

6.充分冲洗烧杯,

分别代替自来水,重复步骤1至4记录结果。

7.以

为横坐标,以

为纵坐标,将记录数据作图

探究·实践

2.实验流程

阅读课本第7页

起始PH

轻轻摇动

充分冲洗烧杯

肝匀浆

缓冲液

PH

酸或碱的滴数

加入0.1mol/L

HCl

加入0.1mol/L

NaOH

加入不同数量液滴后的pH

加入不同数量液滴后的pH

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

自来水

缓冲液

生物材料1

生物材料2

不同实验材料pH变化记录表

探究·实践

试剂

实验材料

pH

观察记录表的要素?每个人记录的结果会不同吗?如何避免实验的偶然性?

pH

加入0.1mol/L

HCl

加入0.1mol/L

NaOH

加入不同数量液滴后的pH

加入不同数量液滴后的pH

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

自来水

5.5

5.1

4.6

4.1

3.5

3.0

2.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.0

10

11

缓冲液

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

肝匀浆

6.0

6.0

5.5

5.5

4.8

4.6

4.6

6.0

6.0

6.5

6.5

7.0

7.5

7.5

马铃薯匀浆

6.0

5.5

5.5

5.1

4.8

4.6

4.4

6.0

6.0

6.5

7.0

7.0

7.0

7.5

鸡蛋清

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

6.0

6.0

7.0

7.5

8.0

8.5

8.5

9.0

10

黄瓜匀浆

6.0

5.5

5.1

4.6

4.4

4.1

3.8

6.0

6.0

6.5

6.5

7.5

7.5

8.5

不同实验材料pH变化记录表

实验材料

试剂

探究·实践

4.实验结果

探究·实践

缓冲液。

结 论

生物材料中含有缓冲对H2CO3/NaHCO3

、

NaH2PO4/Na2HPO4等,它们能够对酸碱度的变化起缓冲作用。

pH变化不明显。

2.

缓冲液加入少量酸碱后

3.生物材料加入HCl或NaOH后pH的变化更像

原

因

?

1.

水加入少量酸碱后

pH变化明显。

1、当酸性物质增加时(如乳酸[HL]过多时)

HL

+

NaHCO3——→NaL

+H2CO3

H2CO3——→H2O+CO2

2、当碱性物质增多时(如[Na2CO3])

Na2CO3

+

H2CO3——→2NaHCO3

呼吸运动排出

肾脏排出

成员

上午

6点

上午

10点

中午

12点

下午

2点

傍晚

6点

晚上

9点

母亲

37.0℃

37.0℃

37.3℃

37.4℃

37.2

℃

37.1℃

父亲

36.8℃

36.8℃

37.1℃

37.3

℃

37.1℃

36.9

℃

自己

37.1

℃

37.1

℃

37.4

℃

37.5

℃

37.3

℃

37.1

℃

分析体温的日变化规律调查表,结论:

01

不同人的体温,因年龄、性别不同存在微小差异

02

同一个人的体温一天中有变化,但不超过1℃

03

尽管环境气温波动范围大,健康人体温始终接近37℃

调查

某人的血液生化六项检查的化验单

项 目

测定值

单位

参考范围

丙氨酸氨基转移酶

ALT

17

IU/L

0~45

肌酐

CRE

1.9

mg/dl

0.5~1.5

尿素氮

BUN

14.6

mg/dl

6~23

血清葡萄糖

GLU

223

mg/dl

60~110

甘油三脂

TG

217

mg/dl

50~200

总胆固醇

TCH

179

mg/dl

150~220

肝功能

肾功能

血

糖

血

脂

检

查

2.为什么每种成分的参考值都有一个变化范围?

(1)内环境中各种化学成分的含量不是恒定不变的,而是在一定范围内波动,内环境的稳定是一种动态的相对稳定。

(2)不同个体存在一定差异。

实例

讨论3:从化验单上可以看出那几种成分超出正常范围?这可能会对人体造成什么不利影响?

(1)肌酐含量超标,肌酐是有毒的代谢废物,积累过多会影响健康。这表明肾脏的排泄功能有障碍。

(2)葡萄糖含量超标,血糖含量过高可并发酮症酸中毒、糖尿病的心血管合并症等。

(3)甘油三脂超标,可引起高脂血症,易并发冠心病、动脉粥样硬化等。

项 目

测定值

单位

参考范围

丙氨酸氨基转移酶

ALT

17

IU/L

0~45

肌酐

CRE

1.9

mg/dl

0.5~1.5

尿素氮

BUN

14.6

mg/dl

6~23

血清葡萄糖

GLU

223

mg/dl

60~110

甘油三脂

TG

217

mg/dl

50~200

总胆固醇

TCH

179

mg/dl

150~220

理化性质

血浆的PH:7.35-7.45

体温:37oC左右

渗透压:渗透压770kPa左右

化学成分:

水、无机盐、各种营养物质、代谢产物

正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态叫做稳态。

一、内环境的动态平衡

稳态不是恒定不变,而是相对恒定的一种动态变化;

这种动态变化保持在一定范围内。

(1)稳态概念:

(2)特点:

二、对稳态调节机制的认识

想一想:直接与物质交换有关的系统有哪些?参与调节稳态的系统有哪些?

直接相关的系统:

消化系统、呼吸系统、

循环系统和泌尿系统

起调节作用的系统:

神经系统

内分泌系统

免疫系统

二、对稳态调节机制的认识

内环境的稳态会不会出现失调的情形呢?

阅读课本第10页思考与讨论

分析内环境稳态失调的实例

与社会的联系

(1)内环境稳态维持的基础:

各个器官、系统协调一致地正常运行

(2)内环境稳态的主要调节机制

神经-体液-免疫调节网络

(3)内环境稳态的调节方式:

反馈调节

内环境的稳态出现失调的情形

病症名称

内环境理化性质变化

疾病引起的症状

尿毒症

尿素等代谢废物在体内积累

自身中毒和综合病症

糖尿病

血液中葡萄糖含量过高

多食、多饮、多尿、口渴、饥饿感强烈,身体消瘦

高原反应

体内缺氧,血氧过低

头痛、乏力、心跳加快

感冒发烧

体温过高,影响酶的活性

食欲不振、四肢无力

严重腹泻

丢失大量的水和无机盐

疲倦、周身不适、恶心

(4)人体维持稳态的调节能力:

内环境的稳态遭到破坏

细胞代谢紊乱甚至导致疾病发生

调节能力有限

外环境变化过于剧烈

(外因)

(内因)

讨论:如何预防内环境稳态失调、保持机体健康?

1.保护我们的生存环境,防治环境污染。

2.加强自我保健,为机体保持健康创造有利条件。

3.加强体育锻炼,增强体质,提高机体适应外界环境的能力

是有一定限度的。

三、内环境稳态的重要意义

内环境稳态是机体进行______________的必要条件。

正常生命活动

四、稳态概念的发展

(1)分子水平:

基因表达的稳态、激素分泌的稳态、酶活性的稳态等。

例如:①在正常生长和分裂的细胞中,原癌基因和抑癌基因的表达存在着稳态。

如果这个稳态被破坏,正常细胞就可能会变成癌细胞。

②正常人体内调节血糖的胰岛素和胰高血糖素等激素是处于动态平衡的。

如果他们的分泌紊乱,人体血糖的稳态就会受到破坏。

(2)细胞水平:

细胞的分裂和分化的稳态等。

(3)器官水平:

心脏活动的稳态(血压、心率)、消化腺分泌消化液的稳态等。

(4)群体水平:

种群数量的变化存在稳态、生态系统的结构和功能存在稳态等。

在生态系统的各个层次上,都普遍存在着稳态。

稳态已成为生命科学的一大基本概念

1、下列关于稳态的叙述,错误的是( )

A.稳态主要是机体通过消化、呼吸、循环系统共同维持的

B.正常情况下内环境的各项理化指标都在一定范围内波动

C.稳态的主要调节机制是神经—体液—免疫调节

D.体内多对缓冲物质对维持体液pH相对稳定具有重要作用

答案:A

课堂巩固

答案:C

2、下图表示内环境稳态的部分调节机制。下列表述错误的是( )

A.内环境稳态的调节机制有神经调节、体液调节和免疫调节等

B.血浆渗透压的大小主要取决于血浆中无机盐和蛋白质的含量

C.内环境由血液、组织液和淋巴组成

D.细胞不仅仅依赖于内环境,还参与内环境的形成和维持

3、取甲、乙两个试管,向甲试管内加入血浆,乙试管内加入等量的蒸馏水,用pH试纸检测;然后,向甲、乙试管内各滴入等量的几滴盐酸或NaOH溶液,摇匀后,再用pH试纸检测。下列关于此实验的过程和结果的分析,不正确的是( )

A.“等量”是对照实验中对无关变量的要求,在这种条件下,实验结果才可靠如图表示人体细胞与外界环境之间进行物质交换的过程。

答案:D

B.“摇匀”使酸性或碱性物质与试管中的血浆或蒸馏水充分混合,确保pH试纸检测结果的准确性

C.结果是甲试管中血浆pH变化不明显,乙试管中蒸馏水的pH变化明显

D.血浆中有缓冲物质,加入酸或碱后,pH恒定不变

5

课堂小结

第2节

内环境的稳态

一、内环境的动态变化

二、对稳态调节机制的认识

三、内环境稳态的重要意义

四、稳态概念的发展