人民版历史必修3汉代儒学 课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版历史必修3汉代儒学 课件(37张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-16 23:21:39 | ||

图片预览

文档简介

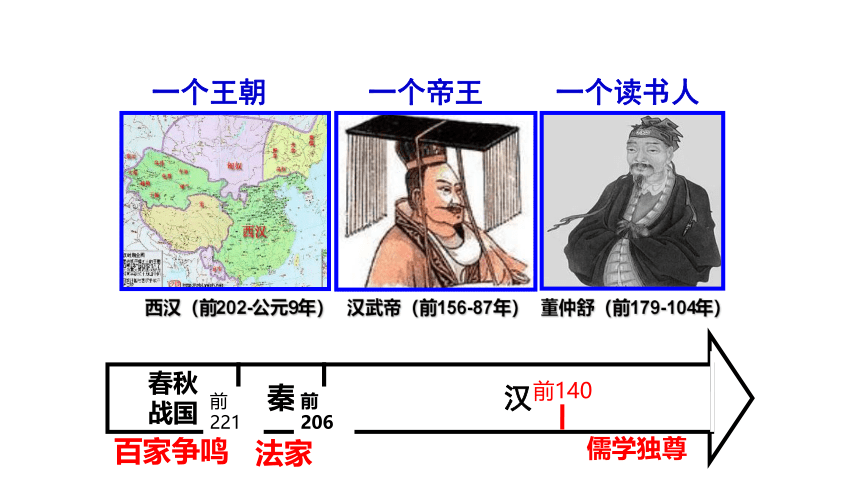

百家争鸣

法家

春秋

战国

秦

前221

汉

前206

儒学独尊

前140

一个王朝 一个帝王 一个读书人

西汉(前202-公元9年)

汉武帝(前156-87年)

董仲舒(前179-104年)

汉代儒学

知识结构:

一、“焚书坑儒”批判(背景)

二、罢黜百家(标志)

三、太学的出现(途径之一)

四、科举制的文化影响(途径之二)

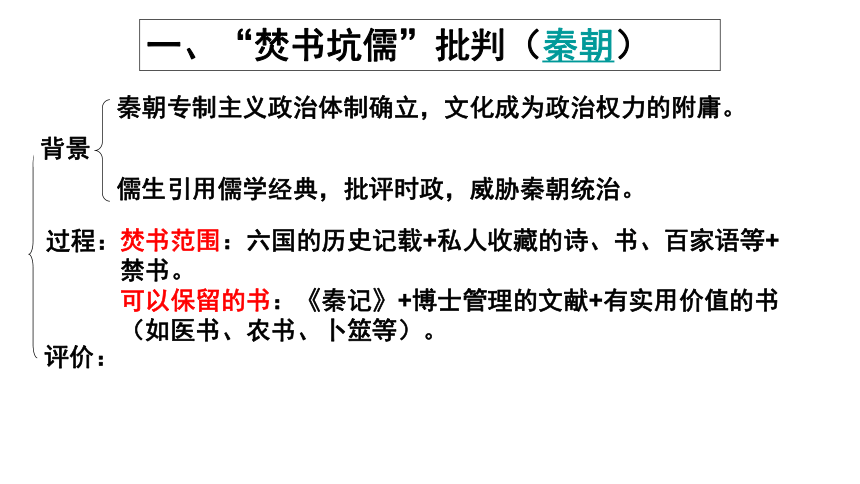

一、“焚书坑儒”批判(秦朝)

背景

秦朝专制主义政治体制确立,文化成为政治权力的附庸。

儒生引用儒学经典,批评时政,威胁秦朝统治。

过程:

评价:

焚书范围:六国的历史记载+私人收藏的诗、书、百家语等+禁书。

可以保留的书:《秦记》+博士管理的文献+有实用价值的书(如医书、农书、卜筮等)。

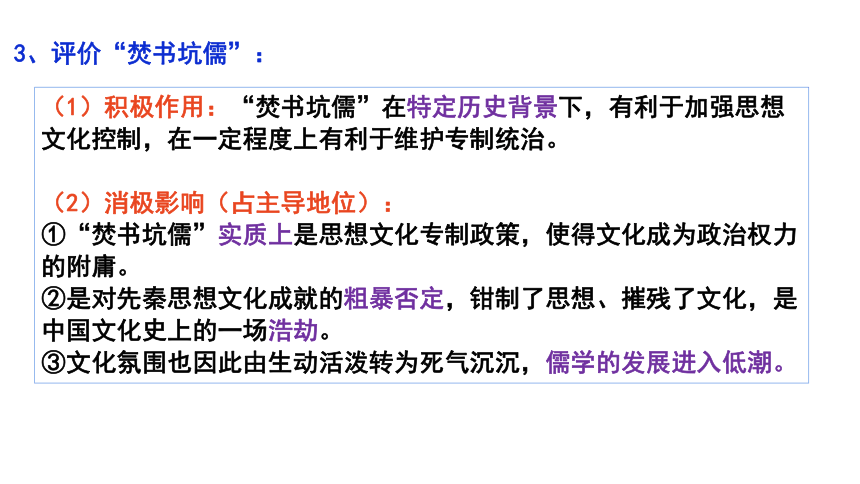

3、评价“焚书坑儒”:

(1)积极作用:“焚书坑儒”在特定历史背景下,有利于加强思想文化控制,在一定程度上有利于维护专制统治。

(2)消极影响(占主导地位):

①“焚书坑儒”实质上是思想文化专制政策,使得文化成为政治权力的附庸。

②是对先秦思想文化成就的粗暴否定,钳制了思想、摧残了文化,是中国文化史上的一场浩劫。

③文化氛围也因此由生动活泼转为死气沉沉,儒学的发展进入低潮。

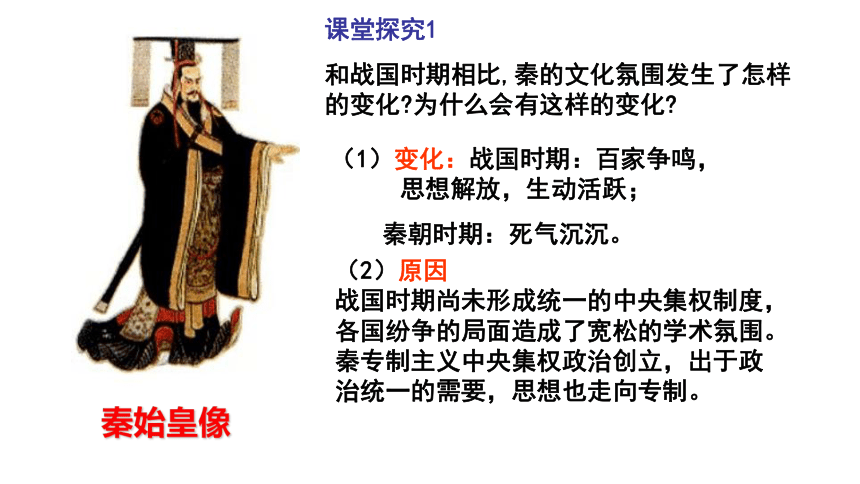

课堂探究1

和战国时期相比,秦的文化氛围发生了怎样的变化?为什么会有这样的变化?

(1)变化:战国时期:百家争鸣, 思想解放,生动活跃;

秦朝时期:死气沉沉。

秦始皇像

(2)原因

战国时期尚未形成统一的中央集权制度,各国纷争的局面造成了宽松的学术氛围。

秦专制主义中央集权政治创立,出于政治统一的需要,思想也走向专制。

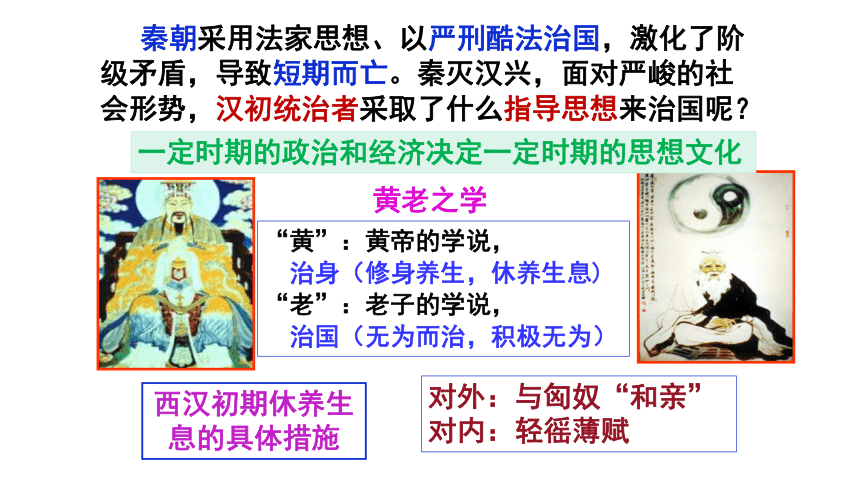

秦朝采用法家思想、以严刑酷法治国,激化了阶级矛盾,导致短期而亡。秦灭汉兴,面对严峻的社会形势,汉初统治者采取了什么指导思想来治国呢?

黄老之学

“黄”:黄帝的学说,

治身(修身养生,休养生息)

“老”:老子的学说,

治国(无为而治,积极无为)

西汉初期休养生息的具体措施

对外:与匈奴“和亲”

对内:轻徭薄赋

一定时期的政治和经济决定一定时期的思想文化

汉武帝:16岁登基,21岁亲政

材料 秦末战火频繁,社会经济破坏严重。汉初,为了恢复生产和安定人心,统治者吸取道家“无为而治”的思想,采取与民休息的政策。如减轻田租,免自卖为奴婢者为庶人,还让大量士兵回家,授予田宅,并免除一定的赋税和徭役等。

经过六十多年的修养生息,汉朝的经济实力逐渐恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛。但是,社会也潜伏着危机。诸侯国的势力日益膨胀,土地兼并剧烈,匈奴为患,都威胁着西汉的稳定。

★问题1:根据材料并结合所学知识,概括指出汉代儒学成为正统思想的原因。

二、罢黜百家

加强专制主义中央集权

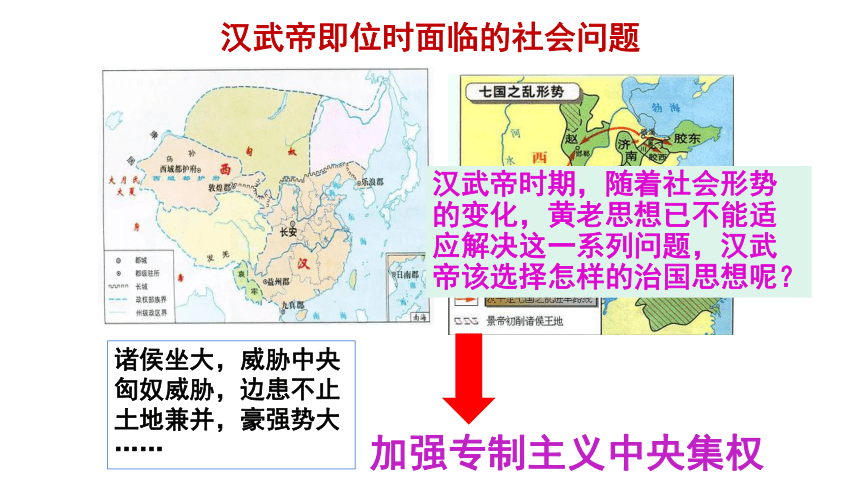

诸侯坐大,威胁中央

匈奴威胁,边患不止

土地兼并,豪强势大

……

汉武帝即位时面临的社会问题

汉武帝时期,随着社会形势的变化,黄老思想已不能适应解决这一系列问题,汉武帝该选择怎样的治国思想呢?

汉代儒学成为正统思想的原因

(1)汉初实行黄老“无为”的思想已不适应社会的发展。

(2)汉初经过休养生息,国力渐强,为了加强中央集权,适应国家统一的发展形势,积极有为的政治思想成为时代的需要。

汉武帝

董仲舒

发愁啊!怎么办?

我帮你!

董仲舒(前179—前104年)广川(今河北景县)人,西汉哲学家和政治家。曾任博士、江都相及胶西王相。这个“读书虫”在景帝朝已经做了博士。实际就是皇帝的学术顾问。知名学者董博士有一所花园套房,可他整天钻在书房里研读儒学。春日万紫千红开遍看不见,夏夜禽鸟百虫争鸣听不见,寒来暑往,三年没有踏进后花园一步。因此人们称赞他“三年不窥园”。”三年不窥园”后来精炼为成语“目不窥园”。元光元年, 汉武帝诏贤良对策, 以明“古今王事之体”,于是“董仲舒等出焉。”三次应对,得到汉武帝赏识。董仲舒向汉武帝进“天人三策”,建议“诸不在六艺(礼、乐、射、御、书、数)之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”为武帝所采纳,形成“罢黜百家,独尊儒术”政治格局,为此后两千余年间封建统治者所沿袭。

中国有史以来,第一个出了名的“书呆子”,非董仲舒莫属。

2、董仲舒的新儒学

材料二 今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。 ——《汉书·董仲舒传》

材料一 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。

大意:《春秋》所说的天下万物归属于一的理论,是天地之间永恒不变的法则,古往今来普遍存在的真理。

大一统

罢黜百家

独尊儒术

材料三 “天子受命于天,天下受命于天子。一国则受命于君。王者必受命而后王,王者必改正朔,易服色,制礼乐,一统于天下。”天亦有喜怒之气,哀乐之心,与人相副,以类合之,天人一也。

——《春秋繁露·为人者天地》

材料四 与天同者大治,与天异者大乱,故为人主之道,莫明于在身之与天同者而用之……国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。

——董仲舒《春秋繁露》

君权神授

天人感应

董仲舒的“天人感应”理论认为,一个国君的统治是由于天命,这就为君王行使皇帝的权威有了合法的根据;

但同时又对君王的权威施加了某种限制:皇帝必须时刻注意上天的喜怒表现,按照上天的意旨行事。汉朝的皇帝和此后历朝的皇帝,每逢天灾时,都程度不等地要省察自己执政的表现,刻责自身,谋求改进。

——冯友兰《中国哲学简史》

一方面,为皇帝的统治提供了合法性;

另一方面,又以天道约束皇帝。

材料五 在人伦关系中,君臣、父子、夫妻存在着天定的、永恒不变的主从关系:君为主、臣为从;父为主,子为从;夫为主,妻为 从。“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲,仁、义、礼、智、信”,是“天意”、“天志”的自然法规。 ——《汉书·董仲舒传》

目的:维护封建专制和等级制度,稳定统治秩序

——“三纲”充满封建意识,应当摒弃;

“五常”是中华传统美德的重要组成部分,应当弘扬。

提出为人处世的道德标准:三纲五常

董仲舒的新儒学思想主张

①大一统 ②罢黜百家,独尊儒术。

目的(作用):(适应了)加强中央集权的需要,以思想上的统一达到政治上的统一。实质上是思想文化的专制

③君权神授 ④天人合一、天人感应

目的(作用):既加强了君权,又起到了抑制暴政实施仁政的作用

⑤提出为人处世的道德标准:三纲五常

目的(作用):维护封建专制和等级制度。

通过道德规范来维护统治秩序

孔子

孟子

董仲舒

孔子

孟子

董仲舒

董仲舒阐述的儒学和先秦儒学有何区别?

董仲舒改造后的儒学与先秦儒学有何异同?

同:都主张统治者实施“仁政”,维护统治秩序(礼)

异:(1)来源:新儒学融合了道、法和阴阳家的思想,

外儒内法。(综合性)

(2)天人观:传统儒学对鬼神敬而远之,而新儒学提

出“天人感应”学说;

(3)政治主张:先秦的“仁政”建立在民本思想上,而新儒学提倡“天人感应”,认为“君权神授”,并以天来限制君主的权力过度膨胀。(神学化)

把先秦儒学的“民本”发展为“君本”,从批判时政转为维护现实统治。(现实性)

(4)地位:先秦儒学在春秋战国时期不被重视;而新儒学成为了正统思想。

(1)积极影响:

①确立了儒学的正统地位,适应了汉武帝加强专制主义中央集权的需要。

②加强了对思想、文化、教育的重视,推动了民族历史文化的进步。

(2)消极影响:结束了各派学术思想平等竞争的局面(百家争鸣局面彻底结束),扼制了学术思想的自由发展。

3、罢黜百家,独尊儒术影响:

问题探究:秦始皇和汉武帝对儒学的政策有何不同?导致不同的原因分别是什么?对儒学的发展各产生了什么影响?这两种政策又有何相同之处?

秦始皇

汉武帝

不

同

点

政策

原因

影响

相

同

点

排斥、打击

秦刚刚统一,需要巩固君主专制;

秦统治受到儒士攻击

儒学发展进入低潮

尊崇

国力强盛,建设大一统的政治需要;董仲舒发展儒学,适应了统治者的需要

确立儒学的正统地位

目的

实质

作用

巩固专制主义中央集权制度,以思想统一巩固政治统一

文化专制

有利国家统一,但钳制了人们的思想,不利于学术思想的自由发展

秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的裁制;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的诱引。

结果,始皇失败了,武帝成功了。

——顾颉刚

三、太学的出现——儒学教育官方化和制度化

1、汉代学校系统

官学

中央官学——太学

地方官学——郡国学校

私学

(这是历史上第一次出现的国家培养政治管理人才的官立学校 )

(初步建立了地方教育系统)

2、太学建立的影响:

(1)对教育:是儒学教育官方化和制度化的标志;

(2)对社会风气:带动民间积极向学的风气,有利于文化的传播;

(3)对统治基础:一定程度上使大官僚和大富豪子嗣垄断官位的情形得到改变,一些出身于社会中下层的人也得到入仕的机会;

(4)对儒学:进一步推动了儒学的传播与发展;

(5)对政坛:东汉太学生的议政活动,迫使黑暗政治势力有所收敛。

材料一 汉武帝时期太学规模十分有限只有几位经学博士和50名博士弟子,到东汉中期太学生已有30000多人。

材料二 据《后汉书》,汉明帝曾亲自去太学,就儒学经典的内容和诸博士相互讨论,前来围观听讲的人不可胜数。

儒学地位的提高,统治者对儒学教育的重视。

思考:上述材料反映了什么问题?

[问题探究]

汉武帝通过哪些措施确立了儒学的正统地位?

①罢黜百家

②重用儒生

③设置太学

④表彰六经

⑤建立郡国学校

四、科举制的文化影响——儒家思想统治地位进一步强化

世官制——察举制——九品中正制——科举制

1、古代选官制度的变化:

制度

世官制

察举制

九品中正制

科举制

时间

先秦

汉代

魏晋

隋唐

方式

世袭

推举兼有考试

考试

依据

血缘

孝廉

门第

成绩

2、科举制确立:隋朝 完善:唐朝 发展:北宋 强化:明清

①以考试成绩作为选官依据;

②考试内容主要是儒学经典

3、科举制特点:

4、全面评价科举制

(1)积极影响:

①科举制度保证了专制政府行政人员的来源,有较高文化素养的士人从政,为行政效率的提高创造了条件;

②科举制的实行破除了世家大族垄断官场的情形,有利于中央集权;

③科举制度促成了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成;

④以严格的考试作为选官方式,有利于社会的公平公正;

⑤有利于扩大统治基础;

⑥有利于社会阶层的流动;

⑦有利于强化儒学的主流思想地位。

(2)局限性:

①科举考试的内容大都不出儒学经义的范围,特别是明清的八股取士,被选拔的多是缺乏进取精神和创新意识的人;

②儒生在地位得以提升的同时,也成了专制政治的仆从;

③文人学士醉心于功名利禄,导致了古代中国专心从事科学技术研究的人才力量相对薄弱。

兴起 ,成正统

成体系,遭冷遇

春秋战国

秦朝

孔子的创立,孟子荀子的发展

焚书坑儒

沉重打击

汉代

“罢黜百家,表彰六经”

创建太学郡国学

科举制

正统地位强化

……

隋唐

知识小结

1.西汉初年,奉行“无为而治”的黄老之学,实行与民休息的宽松政策。到汉武帝时期实行“独尊儒术”。出现这一变化的主要原因是( )

A.社会经济不断发展? B.统治者对儒家思想的敬仰

C.黄老之学已经过时 D.董仲舒对儒学进行了改造

2. 《汉书·儒林传》中载:“自武帝立《五经》博士,开弟子员,设科射策,劝以官禄……百有余年,传业者浸盛,支叶蕃滋,一经说至百余万言,大师众至千余人,盖禄利之路然也。”材料表明汉代儒学地位的迅速提高主要得益于( )

A.汉政府的大力提倡 B.儒家学者对儒学的发展

C.儒家学派重视教育 D.研习儒学的知识分子增多

A

A

当堂检测:

3.董仲舒认为:“仁之美者在于天。天,仁也”“察于天之意,无穷极之仁也”。这说明董仲舒( )

A.宣扬君权神授 B.将儒学神学化

C.倡导儒学,推行教化 D.罢黜百家,独尊儒术

4.汉朝统治者提倡引经决狱,以儒家的思想原则来指导司法实施,甚至直接将儒家经义上升为法律。汉代盛行的引经决狱( )

A.是对先秦以来以法治国理念的根本否定

B.是儒家独尊的封建正统地位确立的标志

C.使法律丧失调整社会矛盾的基本作用

D.有利于发挥以法弘德的社会教化功能

B

D

5.董仲舒不太强调“爱由亲始”,而更着重推崇“远之而大”,主张“摆脱宗法思想的局限,跳出家族的小圈子,面向天下,实行爱及四夷的王道政治”。董仲舒的这种思想( )

A.促成了古代民本思想的产生

B.摆脱了传统“家国一体”观念束缚

C.意在削弱宗法伦理思想的影响

D.适应了汉朝“大一统”的政治需求

6.西汉武帝时除在中央设立太学外,还在郡县设立学校,初步建立了地方教育系统。西汉地方教育系统的初步建立( )

A.使教育被儒学所垄断 B.彻底改变了原有的选官制度

C.以教授四书五经为主 D.推动了儒学在民间广泛传播

D

D

1.(2019年北京卷,13)《诗》《书》等原是孔子编订的私学教材,至汉代,位列官方史书《汉书》的《艺文志》第一大部类“六艺略”。导致这一变化的主要原因是( )

A.诸子“百家争鸣” B.始皇帝焚书坑儒

C.汉武帝独尊儒术 D.司马迁撰《史记》

C

精选典型题:

2.(2017年11月浙江选考,5)汉武帝时期,设立中央官学,培养《五经》博士,“自此以来,公聊大夫士吏彬彬多文学之士矣”。中央官学的建立( )

A.推动了儒家思想正统地位的确立

B.结束了大富豪子嗣垄断官位的局面

C.有利于学生思想创新和个性发展

D.促进了百家争鸣局面的进一步发展

A

3.(2019年全国Ⅱ卷,25)西汉初年,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学说思想上呈现这种特征的主要因素是( )

A.王国势力强大

B.百家争鸣局面的延续

C.现实统治需要

D.兼收并蓄的文化政策

C

焚书坑儒

秦始皇三十四年(公元前213年),一位朝廷的高官淳于越反对当时实行的“郡县制”,要求根据古制,分封子弟。丞相李斯加以驳斥,并主张禁止“儒生”(读书人)以古非今,以私学诽谤朝政。秦始皇采纳李斯的建议,下令焚烧《秦记》以外的列国史书,对不属于博士馆的私藏《诗》、《书》等也限期交出烧毁;有敢谈论《诗》、《书》的处死,称赞过去的而议论现在政策的灭族;禁止私学,想学法令的人要以官吏为师。这种措施引起许多读书人的不满。

第二年,许多方士(修炼功法炼丹者)、儒生攻击秦始皇。秦始皇派人调查,将四百六十多名方士和儒生挖大坑活埋。历史上称这些事情为“焚书坑儒”。

汉武帝即位时面临着严峻的社会问题

材料一:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。”

——《史记·平津侯主父列传》

材料二:“当此之时,网疏而民富,役财骄横,或至兼并;豪党之徒,以武断于乡曲。宗室有士,公、卿、大夫以下,争于奢侈,室庐、舆服僭于上,无限度。物盛而衰,固其变也。”

—《史记·平准书》

材料三:“军臣单于立四岁,匈奴复绝和亲,大入上郡、云中各三万骑,所杀略甚众而去……匈奴绝和亲,攻当路塞,往往入盗于汉边,不可胜数。” ——《史记·匈奴列传》

匈奴威胁,边患不止

诸侯坐大,威胁中央

土地兼并,豪强势大

法家

春秋

战国

秦

前221

汉

前206

儒学独尊

前140

一个王朝 一个帝王 一个读书人

西汉(前202-公元9年)

汉武帝(前156-87年)

董仲舒(前179-104年)

汉代儒学

知识结构:

一、“焚书坑儒”批判(背景)

二、罢黜百家(标志)

三、太学的出现(途径之一)

四、科举制的文化影响(途径之二)

一、“焚书坑儒”批判(秦朝)

背景

秦朝专制主义政治体制确立,文化成为政治权力的附庸。

儒生引用儒学经典,批评时政,威胁秦朝统治。

过程:

评价:

焚书范围:六国的历史记载+私人收藏的诗、书、百家语等+禁书。

可以保留的书:《秦记》+博士管理的文献+有实用价值的书(如医书、农书、卜筮等)。

3、评价“焚书坑儒”:

(1)积极作用:“焚书坑儒”在特定历史背景下,有利于加强思想文化控制,在一定程度上有利于维护专制统治。

(2)消极影响(占主导地位):

①“焚书坑儒”实质上是思想文化专制政策,使得文化成为政治权力的附庸。

②是对先秦思想文化成就的粗暴否定,钳制了思想、摧残了文化,是中国文化史上的一场浩劫。

③文化氛围也因此由生动活泼转为死气沉沉,儒学的发展进入低潮。

课堂探究1

和战国时期相比,秦的文化氛围发生了怎样的变化?为什么会有这样的变化?

(1)变化:战国时期:百家争鸣, 思想解放,生动活跃;

秦朝时期:死气沉沉。

秦始皇像

(2)原因

战国时期尚未形成统一的中央集权制度,各国纷争的局面造成了宽松的学术氛围。

秦专制主义中央集权政治创立,出于政治统一的需要,思想也走向专制。

秦朝采用法家思想、以严刑酷法治国,激化了阶级矛盾,导致短期而亡。秦灭汉兴,面对严峻的社会形势,汉初统治者采取了什么指导思想来治国呢?

黄老之学

“黄”:黄帝的学说,

治身(修身养生,休养生息)

“老”:老子的学说,

治国(无为而治,积极无为)

西汉初期休养生息的具体措施

对外:与匈奴“和亲”

对内:轻徭薄赋

一定时期的政治和经济决定一定时期的思想文化

汉武帝:16岁登基,21岁亲政

材料 秦末战火频繁,社会经济破坏严重。汉初,为了恢复生产和安定人心,统治者吸取道家“无为而治”的思想,采取与民休息的政策。如减轻田租,免自卖为奴婢者为庶人,还让大量士兵回家,授予田宅,并免除一定的赋税和徭役等。

经过六十多年的修养生息,汉朝的经济实力逐渐恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛。但是,社会也潜伏着危机。诸侯国的势力日益膨胀,土地兼并剧烈,匈奴为患,都威胁着西汉的稳定。

★问题1:根据材料并结合所学知识,概括指出汉代儒学成为正统思想的原因。

二、罢黜百家

加强专制主义中央集权

诸侯坐大,威胁中央

匈奴威胁,边患不止

土地兼并,豪强势大

……

汉武帝即位时面临的社会问题

汉武帝时期,随着社会形势的变化,黄老思想已不能适应解决这一系列问题,汉武帝该选择怎样的治国思想呢?

汉代儒学成为正统思想的原因

(1)汉初实行黄老“无为”的思想已不适应社会的发展。

(2)汉初经过休养生息,国力渐强,为了加强中央集权,适应国家统一的发展形势,积极有为的政治思想成为时代的需要。

汉武帝

董仲舒

发愁啊!怎么办?

我帮你!

董仲舒(前179—前104年)广川(今河北景县)人,西汉哲学家和政治家。曾任博士、江都相及胶西王相。这个“读书虫”在景帝朝已经做了博士。实际就是皇帝的学术顾问。知名学者董博士有一所花园套房,可他整天钻在书房里研读儒学。春日万紫千红开遍看不见,夏夜禽鸟百虫争鸣听不见,寒来暑往,三年没有踏进后花园一步。因此人们称赞他“三年不窥园”。”三年不窥园”后来精炼为成语“目不窥园”。元光元年, 汉武帝诏贤良对策, 以明“古今王事之体”,于是“董仲舒等出焉。”三次应对,得到汉武帝赏识。董仲舒向汉武帝进“天人三策”,建议“诸不在六艺(礼、乐、射、御、书、数)之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”为武帝所采纳,形成“罢黜百家,独尊儒术”政治格局,为此后两千余年间封建统治者所沿袭。

中国有史以来,第一个出了名的“书呆子”,非董仲舒莫属。

2、董仲舒的新儒学

材料二 今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。 ——《汉书·董仲舒传》

材料一 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。

大意:《春秋》所说的天下万物归属于一的理论,是天地之间永恒不变的法则,古往今来普遍存在的真理。

大一统

罢黜百家

独尊儒术

材料三 “天子受命于天,天下受命于天子。一国则受命于君。王者必受命而后王,王者必改正朔,易服色,制礼乐,一统于天下。”天亦有喜怒之气,哀乐之心,与人相副,以类合之,天人一也。

——《春秋繁露·为人者天地》

材料四 与天同者大治,与天异者大乱,故为人主之道,莫明于在身之与天同者而用之……国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。

——董仲舒《春秋繁露》

君权神授

天人感应

董仲舒的“天人感应”理论认为,一个国君的统治是由于天命,这就为君王行使皇帝的权威有了合法的根据;

但同时又对君王的权威施加了某种限制:皇帝必须时刻注意上天的喜怒表现,按照上天的意旨行事。汉朝的皇帝和此后历朝的皇帝,每逢天灾时,都程度不等地要省察自己执政的表现,刻责自身,谋求改进。

——冯友兰《中国哲学简史》

一方面,为皇帝的统治提供了合法性;

另一方面,又以天道约束皇帝。

材料五 在人伦关系中,君臣、父子、夫妻存在着天定的、永恒不变的主从关系:君为主、臣为从;父为主,子为从;夫为主,妻为 从。“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲,仁、义、礼、智、信”,是“天意”、“天志”的自然法规。 ——《汉书·董仲舒传》

目的:维护封建专制和等级制度,稳定统治秩序

——“三纲”充满封建意识,应当摒弃;

“五常”是中华传统美德的重要组成部分,应当弘扬。

提出为人处世的道德标准:三纲五常

董仲舒的新儒学思想主张

①大一统 ②罢黜百家,独尊儒术。

目的(作用):(适应了)加强中央集权的需要,以思想上的统一达到政治上的统一。实质上是思想文化的专制

③君权神授 ④天人合一、天人感应

目的(作用):既加强了君权,又起到了抑制暴政实施仁政的作用

⑤提出为人处世的道德标准:三纲五常

目的(作用):维护封建专制和等级制度。

通过道德规范来维护统治秩序

孔子

孟子

董仲舒

孔子

孟子

董仲舒

董仲舒阐述的儒学和先秦儒学有何区别?

董仲舒改造后的儒学与先秦儒学有何异同?

同:都主张统治者实施“仁政”,维护统治秩序(礼)

异:(1)来源:新儒学融合了道、法和阴阳家的思想,

外儒内法。(综合性)

(2)天人观:传统儒学对鬼神敬而远之,而新儒学提

出“天人感应”学说;

(3)政治主张:先秦的“仁政”建立在民本思想上,而新儒学提倡“天人感应”,认为“君权神授”,并以天来限制君主的权力过度膨胀。(神学化)

把先秦儒学的“民本”发展为“君本”,从批判时政转为维护现实统治。(现实性)

(4)地位:先秦儒学在春秋战国时期不被重视;而新儒学成为了正统思想。

(1)积极影响:

①确立了儒学的正统地位,适应了汉武帝加强专制主义中央集权的需要。

②加强了对思想、文化、教育的重视,推动了民族历史文化的进步。

(2)消极影响:结束了各派学术思想平等竞争的局面(百家争鸣局面彻底结束),扼制了学术思想的自由发展。

3、罢黜百家,独尊儒术影响:

问题探究:秦始皇和汉武帝对儒学的政策有何不同?导致不同的原因分别是什么?对儒学的发展各产生了什么影响?这两种政策又有何相同之处?

秦始皇

汉武帝

不

同

点

政策

原因

影响

相

同

点

排斥、打击

秦刚刚统一,需要巩固君主专制;

秦统治受到儒士攻击

儒学发展进入低潮

尊崇

国力强盛,建设大一统的政治需要;董仲舒发展儒学,适应了统治者的需要

确立儒学的正统地位

目的

实质

作用

巩固专制主义中央集权制度,以思想统一巩固政治统一

文化专制

有利国家统一,但钳制了人们的思想,不利于学术思想的自由发展

秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的裁制;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的诱引。

结果,始皇失败了,武帝成功了。

——顾颉刚

三、太学的出现——儒学教育官方化和制度化

1、汉代学校系统

官学

中央官学——太学

地方官学——郡国学校

私学

(这是历史上第一次出现的国家培养政治管理人才的官立学校 )

(初步建立了地方教育系统)

2、太学建立的影响:

(1)对教育:是儒学教育官方化和制度化的标志;

(2)对社会风气:带动民间积极向学的风气,有利于文化的传播;

(3)对统治基础:一定程度上使大官僚和大富豪子嗣垄断官位的情形得到改变,一些出身于社会中下层的人也得到入仕的机会;

(4)对儒学:进一步推动了儒学的传播与发展;

(5)对政坛:东汉太学生的议政活动,迫使黑暗政治势力有所收敛。

材料一 汉武帝时期太学规模十分有限只有几位经学博士和50名博士弟子,到东汉中期太学生已有30000多人。

材料二 据《后汉书》,汉明帝曾亲自去太学,就儒学经典的内容和诸博士相互讨论,前来围观听讲的人不可胜数。

儒学地位的提高,统治者对儒学教育的重视。

思考:上述材料反映了什么问题?

[问题探究]

汉武帝通过哪些措施确立了儒学的正统地位?

①罢黜百家

②重用儒生

③设置太学

④表彰六经

⑤建立郡国学校

四、科举制的文化影响——儒家思想统治地位进一步强化

世官制——察举制——九品中正制——科举制

1、古代选官制度的变化:

制度

世官制

察举制

九品中正制

科举制

时间

先秦

汉代

魏晋

隋唐

方式

世袭

推举兼有考试

考试

依据

血缘

孝廉

门第

成绩

2、科举制确立:隋朝 完善:唐朝 发展:北宋 强化:明清

①以考试成绩作为选官依据;

②考试内容主要是儒学经典

3、科举制特点:

4、全面评价科举制

(1)积极影响:

①科举制度保证了专制政府行政人员的来源,有较高文化素养的士人从政,为行政效率的提高创造了条件;

②科举制的实行破除了世家大族垄断官场的情形,有利于中央集权;

③科举制度促成了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成;

④以严格的考试作为选官方式,有利于社会的公平公正;

⑤有利于扩大统治基础;

⑥有利于社会阶层的流动;

⑦有利于强化儒学的主流思想地位。

(2)局限性:

①科举考试的内容大都不出儒学经义的范围,特别是明清的八股取士,被选拔的多是缺乏进取精神和创新意识的人;

②儒生在地位得以提升的同时,也成了专制政治的仆从;

③文人学士醉心于功名利禄,导致了古代中国专心从事科学技术研究的人才力量相对薄弱。

兴起 ,成正统

成体系,遭冷遇

春秋战国

秦朝

孔子的创立,孟子荀子的发展

焚书坑儒

沉重打击

汉代

“罢黜百家,表彰六经”

创建太学郡国学

科举制

正统地位强化

……

隋唐

知识小结

1.西汉初年,奉行“无为而治”的黄老之学,实行与民休息的宽松政策。到汉武帝时期实行“独尊儒术”。出现这一变化的主要原因是( )

A.社会经济不断发展? B.统治者对儒家思想的敬仰

C.黄老之学已经过时 D.董仲舒对儒学进行了改造

2. 《汉书·儒林传》中载:“自武帝立《五经》博士,开弟子员,设科射策,劝以官禄……百有余年,传业者浸盛,支叶蕃滋,一经说至百余万言,大师众至千余人,盖禄利之路然也。”材料表明汉代儒学地位的迅速提高主要得益于( )

A.汉政府的大力提倡 B.儒家学者对儒学的发展

C.儒家学派重视教育 D.研习儒学的知识分子增多

A

A

当堂检测:

3.董仲舒认为:“仁之美者在于天。天,仁也”“察于天之意,无穷极之仁也”。这说明董仲舒( )

A.宣扬君权神授 B.将儒学神学化

C.倡导儒学,推行教化 D.罢黜百家,独尊儒术

4.汉朝统治者提倡引经决狱,以儒家的思想原则来指导司法实施,甚至直接将儒家经义上升为法律。汉代盛行的引经决狱( )

A.是对先秦以来以法治国理念的根本否定

B.是儒家独尊的封建正统地位确立的标志

C.使法律丧失调整社会矛盾的基本作用

D.有利于发挥以法弘德的社会教化功能

B

D

5.董仲舒不太强调“爱由亲始”,而更着重推崇“远之而大”,主张“摆脱宗法思想的局限,跳出家族的小圈子,面向天下,实行爱及四夷的王道政治”。董仲舒的这种思想( )

A.促成了古代民本思想的产生

B.摆脱了传统“家国一体”观念束缚

C.意在削弱宗法伦理思想的影响

D.适应了汉朝“大一统”的政治需求

6.西汉武帝时除在中央设立太学外,还在郡县设立学校,初步建立了地方教育系统。西汉地方教育系统的初步建立( )

A.使教育被儒学所垄断 B.彻底改变了原有的选官制度

C.以教授四书五经为主 D.推动了儒学在民间广泛传播

D

D

1.(2019年北京卷,13)《诗》《书》等原是孔子编订的私学教材,至汉代,位列官方史书《汉书》的《艺文志》第一大部类“六艺略”。导致这一变化的主要原因是( )

A.诸子“百家争鸣” B.始皇帝焚书坑儒

C.汉武帝独尊儒术 D.司马迁撰《史记》

C

精选典型题:

2.(2017年11月浙江选考,5)汉武帝时期,设立中央官学,培养《五经》博士,“自此以来,公聊大夫士吏彬彬多文学之士矣”。中央官学的建立( )

A.推动了儒家思想正统地位的确立

B.结束了大富豪子嗣垄断官位的局面

C.有利于学生思想创新和个性发展

D.促进了百家争鸣局面的进一步发展

A

3.(2019年全国Ⅱ卷,25)西汉初年,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学说思想上呈现这种特征的主要因素是( )

A.王国势力强大

B.百家争鸣局面的延续

C.现实统治需要

D.兼收并蓄的文化政策

C

焚书坑儒

秦始皇三十四年(公元前213年),一位朝廷的高官淳于越反对当时实行的“郡县制”,要求根据古制,分封子弟。丞相李斯加以驳斥,并主张禁止“儒生”(读书人)以古非今,以私学诽谤朝政。秦始皇采纳李斯的建议,下令焚烧《秦记》以外的列国史书,对不属于博士馆的私藏《诗》、《书》等也限期交出烧毁;有敢谈论《诗》、《书》的处死,称赞过去的而议论现在政策的灭族;禁止私学,想学法令的人要以官吏为师。这种措施引起许多读书人的不满。

第二年,许多方士(修炼功法炼丹者)、儒生攻击秦始皇。秦始皇派人调查,将四百六十多名方士和儒生挖大坑活埋。历史上称这些事情为“焚书坑儒”。

汉武帝即位时面临着严峻的社会问题

材料一:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。”

——《史记·平津侯主父列传》

材料二:“当此之时,网疏而民富,役财骄横,或至兼并;豪党之徒,以武断于乡曲。宗室有士,公、卿、大夫以下,争于奢侈,室庐、舆服僭于上,无限度。物盛而衰,固其变也。”

—《史记·平准书》

材料三:“军臣单于立四岁,匈奴复绝和亲,大入上郡、云中各三万骑,所杀略甚众而去……匈奴绝和亲,攻当路塞,往往入盗于汉边,不可胜数。” ——《史记·匈奴列传》

匈奴威胁,边患不止

诸侯坐大,威胁中央

土地兼并,豪强势大

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史