第11课《短文二篇》同步练习 2021—2022学年部编版语文八年级上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 第11课《短文二篇》同步练习 2021—2022学年部编版语文八年级上册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 75.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-18 09:33:29 | ||

图片预览

文档简介

11 短文二篇

答谢中书书

1.给下列加点字注音。

陶弘景( ) 晓雾将歇( ) 夕日欲颓( )

与其奇者( )

四时俱备( )

沉鳞竞跃( )

2.下列句中加点词不是古今异义词的一项是

( )

A.沿溯阻绝

B.晓雾将歇

C.沉鳞竞跃

D.夕阳欲颓

3.下列句子的朗读停顿划分有误的一项是

( )

A.高峰/入云,清流/见底

B.两岸/石壁,五色/交辉

C.实是/欲界之仙都

D.答谢/中书/书

4.下列句中“之”的意思和用法与其他三项不同的一项是

( )

A.山川之美,古来共谈

B.实是欲界之仙都

C.又数刀毙之

D.水陆草木之花

5.翻译下面的句子。

(1)夕日欲颓,沉鳞竞跃。

?

(2)自康乐以来,未复有能与其奇者。

?

(3)两岸石壁,五色交辉。

?

6.填空。

(1)《答谢中书书》的作者是 ,字通明,自号 。题目中的第二个“书”的意思是 。?

(2)《答谢中书书》一文中总领全文的句子是: ,

。?

(3)文中表现晨昏变化之美的句子是: , ; ,

。?

(4)“高峰入云,清流见底”以 两种视角,写 ,用笔洗练,境界清新。?

(5)“实是欲界之仙都”这句感慨,赞叹山水之美,传达出作者 的志趣,在山水之中飘飘欲仙的自得之态流露于笔端。?

◆课内精读

阅读《答谢中书书》,回答问题。

7.解释下面句中加点的词。

(1)五色交辉

(2)夕日欲颓

?

(3)沉鳞竞跃

?

(4)与其奇者

?

8.文中说“山川之美,古来共谈”,请简要概括“山川之美”表现在哪些方面。

?

?

?

9.结合全文,简要分析“自康乐以来,未复有能与其奇者”在文中的作用。

?

?

10.“猿鸟乱鸣”中的“乱”字与“沉鳞竞跃”中的“竞”字用得极好,请说说好在哪里。

?

?

◆课外阅读

阅读文言文选段,完成题目。

[甲]

《答谢中书书》

[乙]

得西山后八日,寻山口西北道二百步,又得钴潭。潭西二十五步,当湍而浚者为鱼梁①。梁之上有丘焉,生竹树。其石之突怒偃蹇②、负土而出、争为奇状者,殆不可数。其嵚然③相累而下者,若牛马之饮于溪;其冲然角列而上者,若熊罴④之登于山。

(选自柳宗元《钴潭西小丘记》)

[注]

①鱼梁:一种捕鱼的设施,用石头围成一道阻水堰,中间留有空洞,以安放竹笱。②突怒偃蹇:骤然突起或兀然高耸的样子。③嵚(qīn)然:山势高峻的样子。④罴(pí):棕熊。

11.解释下面句中加点的词。

(1)沉鳞竞跃?

(2)四时俱备?

(3)未复有能与其奇者?

(4)寻山口西北道二百步?

12.翻译下面的句子。

(1)实是欲界之仙都。

?

(2)梁之上有丘焉,生竹树。

?

13.用“/”给下面的句子划分朗读停顿。★

(1)晓

雾

将

歇,猿

鸟

乱

鸣

(2)若

牛

马

之

饮

于

溪

14.甲文中,“ ”一字高度概括了山川景色的特点;乙文中,“ ”一词简洁地概括了石头的特点。?

15.两篇文章写景的时候运用了不同的手法,甲文动静结合,乙文妙用比喻,请分别举一例并分析其作用。

?

?

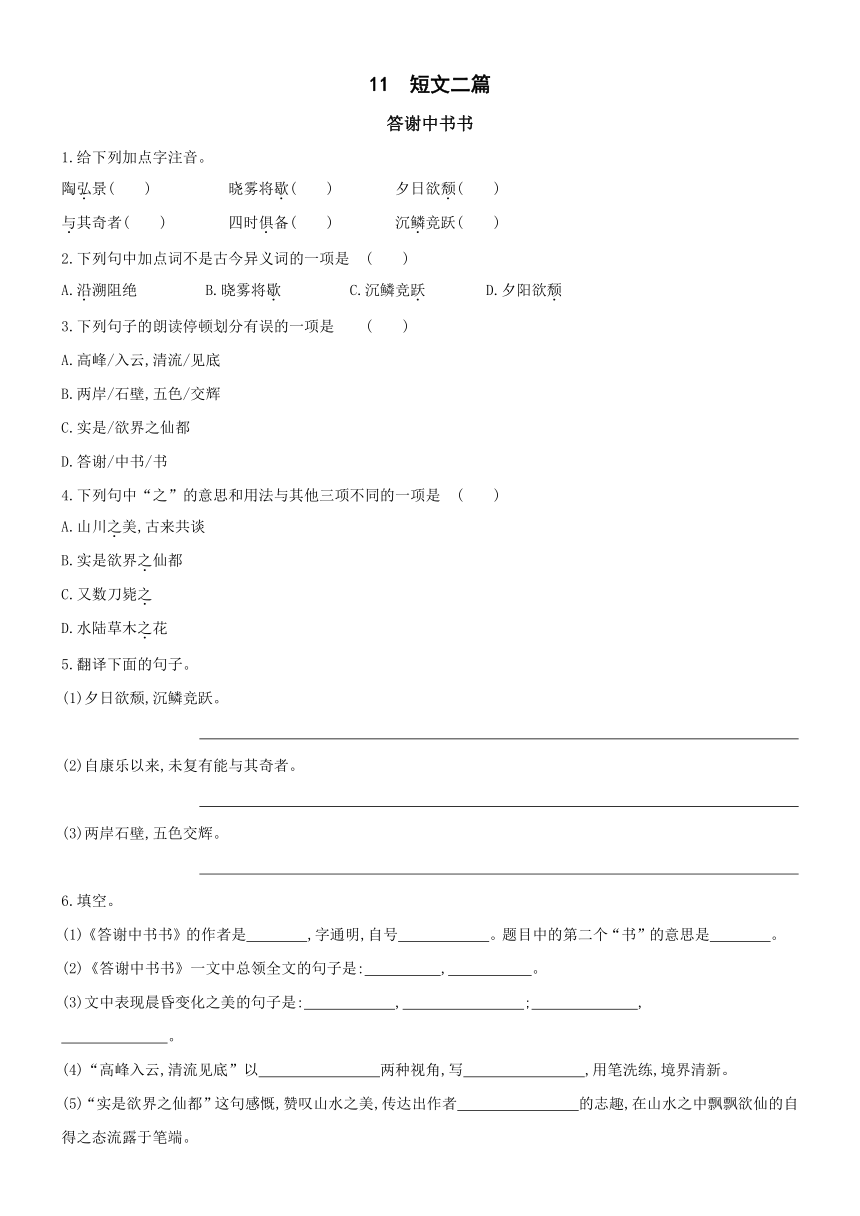

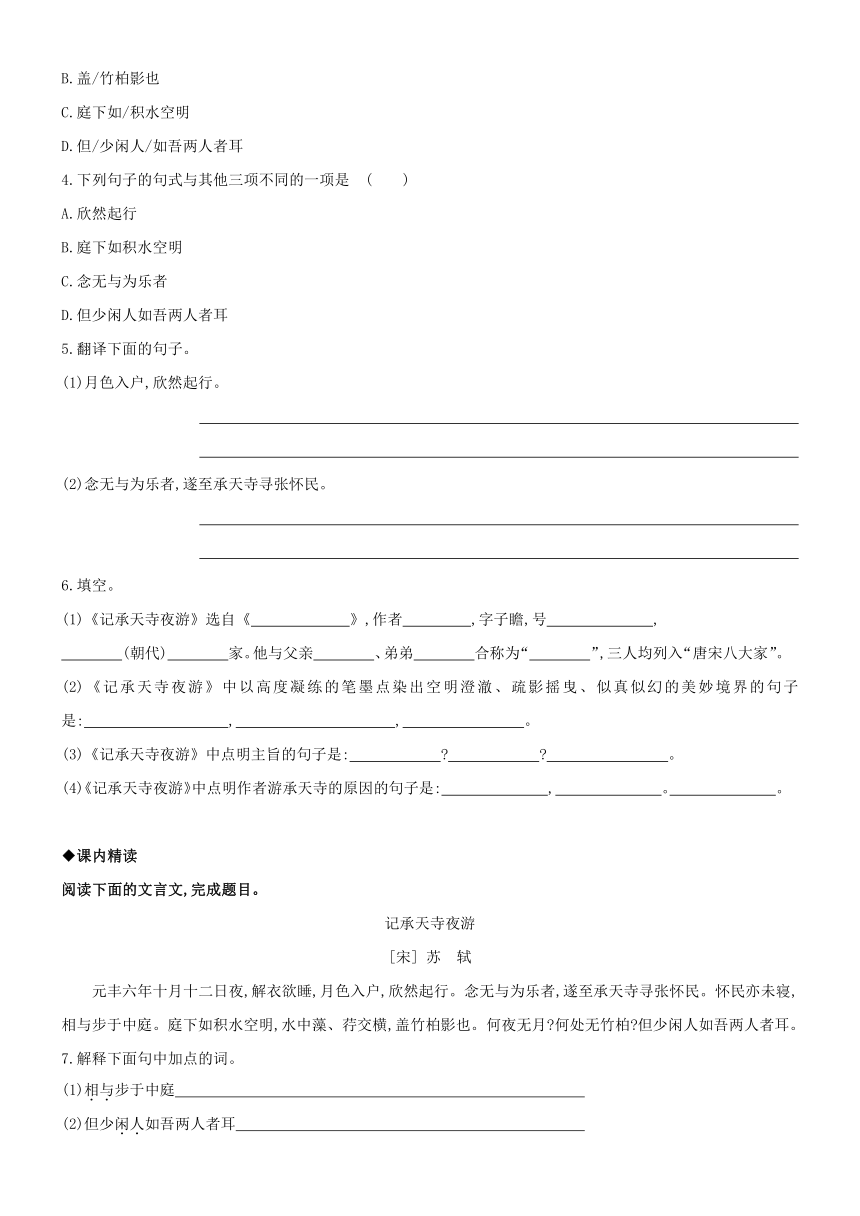

16.请阅读下面丽景中学学生使用书信情况调查表,写出你的探究结果。(写出两条)

丽景中学学生使用书信情况调查表

项目

年级

从未写过信

学应用文时写

寄贺卡时写

七年级

94.4%

1.1%

4.5%

八年级

90.6%

5.2%

4.2%

九年级

88.8%

7.3%

3.9%

?

?

记承天寺夜游

1.给下列加点字注音。

亦未寝( )

藻、荇交横( )

遂至( )

欣然( )

2.下列句中加点词的意思不同的一项是

( )

A.欣然起行 其人舍然大喜

B.念无与为乐者

莲,花之君子者也

C.遂至承天寺寻张怀民

肃遂拜蒙母

D.相与步于中庭

尝射于家圃

3.下列句子的朗读停顿划分有误的一项是

( )

A.遂/至承天寺/寻张怀民

B.盖/竹柏影也

C.庭下如/积水空明

D.但/少闲人/如吾两人者耳

4.下列句子的句式与其他三项不同的一项是

( )

A.欣然起行

B.庭下如积水空明

C.念无与为乐者

D.但少闲人如吾两人者耳

5.翻译下面的句子。

(1)月色入户,欣然起行。

?

?

(2)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

?

?

6.填空。

(1)《记承天寺夜游》选自《

》,作者

,字子瞻,号

,

(朝代) 家。他与父亲 、弟弟 合称为“ ”,三人均列入“唐宋八大家”。?

(2)《记承天寺夜游》中以高度凝练的笔墨点染出空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界的句子是:

,

, 。?

(3)《记承天寺夜游》中点明主旨的句子是: ? ? 。

(4)《记承天寺夜游》中点明作者游承天寺的原因的句子是: , 。 。?

◆课内精读

阅读下面的文言文,完成题目。

记承天寺夜游

[宋]

苏 轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

7.解释下面句中加点的词。

(1)相与步于中庭?

(2)但少闲人如吾两人者耳?

8.翻译下面的句子。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

?

?

(2)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

?

?

9.试赏析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”一句。

?

10.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”这几句话表达了作者怎样的思想感情?

?

?

◆中考链接

阅读下面的文言文,回答问题。

[甲]

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

[乙]

东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食。黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”

(选自陆游《老学庵笔记》)

[注]

①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yù):卖。⑤觕(cū):同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

11.解释下面句中加点的词。

(1)欣然起行?

(2)相与步于中庭?

(3)共买食之?

(4)饮酒但饮湿?

12.下列句子中加点词的意思和用法相同的一项是( )

A.相与步于中庭

相遇于梧、藤间

B.黄门置箸而叹

可远观而不可亵玩焉

C.共买食之

秦少游闻之

D.念无与为乐者

啮沙为坎穴

13.翻译下面的句子。

(1)怀民亦未寝,相与步于中庭。

?

(2)黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

?

14.下列对甲、乙两文理解有误的一项是( )

A.甲文中“亦”和“相与”点出两人相似的遭遇和心境。

B.乙文描写了被贬后的艰难生活,“大笑”看似写乐,实则写人物的苦闷。

C.甲文以第一人称写寻友赏月的悠闲。乙文以第三人称叙述故事,“徐”和“大笑”准确传神地写出了人物的风采。

D.甲、乙两文都采用记叙和描写的方式来写被贬后的生活,最后都以议论结尾。

15.如果你是东坡先生,在乙文的情境中,会对九三郎说什么?

?

?

16.自古以来,很多文人墨客都对“月亮”有特殊的情结,月的阴晴圆缺给了他们很多人生启迪。朝阳中学校团委准备于10月28日下午3点在学校报告厅举行以“诵月”为主题的诗词朗诵比赛。请你参加并完成以下任务。

(1)为营造活动氛围,请你拟写一则与“月”有关的标语,张贴在教室里。

?

(2)在这次活动中,同学们先是分成不同的专题活动小组来搜集资料并筛选整理,然后在全班进行交流。你所在小组的任务是搜集月亮的美称与雅号,你搜集了哪些?请写在下面。(至少三个)

?

(3)学校团委写了一封邀请函,准备邀请第一中学语文特级教师李敏担任本次活动的主评委。邀请函中存在两处错误,请你找出来并修改。

邀请函

尊敬的李老师:

您好!我校定于10月28日在学校报告厅举行“诵月”诗词朗诵比赛,想邀请您担任活动的主评委,希望您务必拨冗参加。

朝阳中学校团委

2021年10月24日

?

?

参考答案

11 短文二篇

答谢中书书

1.hóng xiē tuí yù jù lín

2.【解析】

C A项,“沿”,古义为“顺流而下”,今义为“顺着;依照以往的方法、规矩、式样等”;B项,“歇”,古义为“消散”,今义为“休息”;C项,“跃”,古今词义相同,都是“跳”;D项,“颓”,古义为“坠落”,今义为“萎靡”。

3.【解析】

D 正确的朗读停顿划分应为“答/谢中书/书”。

4.【解析】

C C项中的“之”是代词,代指“狼”;其他三项中的“之”是结构助词,“的”的意思。

5.(1)夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跃出水面。

(2)自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

(3)两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

6.(1)陶弘景 华阳隐居 信

(2)山川之美 古来共谈

(3)晓雾将歇 猿鸟乱鸣 夕日欲颓 沉鳞竞跃

(4)仰观、俯察 山之高、水之清

(5)酷爱自然、长伴林泉

7.(1)交相辉映。

(2)坠落。

(3)指水中潜游的鱼。

(4)参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思。

8.①山水相映之美,如“高峰”与“清流”;②色彩搭配之美,如“五色”与“青林翠竹”;③晨昏变化之美,如“晓雾”与“夕日”;④动静映衬之美,青林翠竹为静,猿鸟沉鳞为动。

9.内容上,是作者针对眼前的“山川之美”发出的感慨和展开的议论,突出了山水之景的奇绝,表达了作者期望与古今知音共赏美景的闲适自得之情;结构上,总结全文并呼应开头,将写景、抒情、议论融为一体。

10.“乱”的意思是纷乱,形象地写出了猿鸟“鸣”的状态,渲染了清晨山林热闹欢快的气氛;“竞”的意思是争着、争相,形象地写出了水中游鱼争相跃出水面的状态,渲染了傍晚热闹欢快的气氛。

11.(1)鱼。

(2)季节。

(3)奇丽的景色。

(4)沿着。

12.(1)(这里)实在是人间的仙境啊。

(2)鱼梁的上面有个小山丘,生长着竹子和其他树木。

13.(1)晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣

(2)若/牛马之饮于溪

14.奇 奇状

15.甲文中,“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”是静,“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”是动,由静到动,描绘出一幅秀美、富有生机的山川图;乙文中,“其嵚然相累而下者,若牛马之饮于溪”把向下的岩石比作牛马饮于溪,生动形象地写出了岩石的奇形怪状(或“其冲然角列而上者,若熊罴之登于山”把向上的岩石比作熊罴登山,生动形象地写出了岩石的奇形怪状)。

[参考译文]

[乙]

(我)找到西山后的第八天,沿着山口向西北走两百步,又发现了钴潭。钴潭西面二十五步(的地方),在水流急而深处是一道鱼梁。鱼梁的上面有个小山丘,生长着竹子和其他树木。小丘上的石头骤然突出或兀然高耸、破土而出、争奇斗怪的,几乎(多得)数不清。那些高峻堆叠、相负而下的石头,好像是(俯身)在小溪里喝水的牛马;那些高耸突出、如兽角斜列往上冲的石头,好像是往山上攀登的棕熊。

16.示例:①丽景中学绝大部分学生从未写过信;②年级越高,尝试写信的学生越多。

记承天寺夜游

1.qǐn xìng suì xīn

2.【解析】

B A项,两个“然”都是“……的样子”的意思;B项,前一个“者”是“……的人”的意思,后一个“者”是判断句的标志;C项,两个“遂”都是“于是,就”的意思;D项,两个“于”都是“在”的意思。

3.【解析】

C 正确的朗读停顿划分应为“庭下/如积水空明”。

4.【解析】

D A、B、C三项均为省略句,A项省略了主语“我”,B项省略了主语“月光”,C项省略了主语“我”。D项为倒装句,正常语序应为“但少如吾两人者闲人耳”。

5.(1)(这时)月光照进门里,(于是我)高兴地起来走到户外。

(2)想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

6.(1)苏轼文集 苏轼 东坡居士 北宋 文学

苏洵 苏辙 三苏

(2)庭下如积水空明 水中藻、荇交横 盖竹柏影也

(3)何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳

(4)月色入户 欣然起行 念无与为乐者

7.(1)共同,一起。

(2)清闲的人。

8.(1)庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

(2)哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

9.【解析】

本题考查对文言文句子的赏析能力。解答时,首先结合句子的字面意思,然后紧扣语言特点或思想感情具体分析。作者运用比喻的手法,用“积水空明”比喻月光的清澈透明,用“藻、荇交横”比喻竹柏倒影的清丽淡雅,以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

【答案】

运用比喻的修辞手法,把月光比作清澈的水,把竹子和柏树的影子比作水草,以动衬静,正面描写与侧面描写相结合,形象逼真地写出了月光的皎洁明亮,营造出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

10.【解析】

本题考查对作者情感的理解与分析能力。解答时,在把握全文内容的基础上,结合文章主旨来分析。篇末议论句“但少闲人如吾两人者耳”表现出作者豪放旷达的人生态度,“闲人”二字同时隐含着作者被贬后内心的悲凉与自我安慰。结合文章内容和写作背景分析作答即可。

【答案】

作者表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,面对挫折的豁达都包含其中。

11.【解析】

本题考查文言实词的释义。(1)(2)小题为课内词语,平常认真积累即可,难度不大。(3)(4)小题为课外词语,解答时可结合上下文意来判断。

【答案】

(1)高兴的样子。

(2)共同,一起。

(3)吃。

(4)只是。

12.【解析】

A A项,两个“于”都是介词,在。B项,第一个“而”是连词,表修饰;第二个“而”是连词,表转折。C项,第一个“之”是代词,代指汤饼;第二个“之”是代词,代指这件事。D项,第一个“为”是动词,做;第二个“为”是动词,成为。

13.【解析】

本题考查文言语句的翻译。翻译(1)句时,要注意关键词语:“相与”,共同,一起。翻译(2)句时,注意关键词语:“置”,放下;“箸”,筷子;“而”,表修饰。

【答案】

(1)张怀民也还没有睡觉,(于是我们)一起在庭院中散步。

(2)苏辙放下筷子叹气,苏轼已经吃完汤饼了。

14.【解析】

B 由乙文中“大笑而起”“饮酒但饮湿”等语句可知,苏轼虽然被贬,但面对粗茶淡饭,坦然食之,显示了人物的乐观豁达。故“实则写人物的苦闷”的表述有误。

15.【解析】

本题具有一定的开放性,只要体现出劝慰弟弟乐观面对挫折的意思,符合语境即可。

【答案】

示例:弟弟,人生中的磨难在所难免,与其唉声叹气,不如乐观面对。

[参考译文]

[乙]

苏轼与弟弟苏辙被贬谪到南方时,在梧州、藤州之间相遇。路边有卖汤饼的人,(兄弟二人)一起买来吃。(汤饼)粗糙难以下咽。苏辙放下筷子叹气,苏轼已经吃完汤饼了。(苏轼)慢慢地对苏辙说:“九三郎,你还想细细咀嚼吗?”(说完)大笑着站起来。秦少游听说这件事后,说:“这是东坡先生‘喝酒只润湿嘴巴(不管味道)’罢了。”

16.(1)示例:诗情传千古,明月寄相思。

(2)示例:玉兔、冰轮、玉蟾、桂魄、婵娟、玉盘、玉桂、玉钩等。

(3)①时间不明确,应在“10月28日”后面加上“下午3点”;②语言不得体,应把“务必”删去。

答谢中书书

1.给下列加点字注音。

陶弘景( ) 晓雾将歇( ) 夕日欲颓( )

与其奇者( )

四时俱备( )

沉鳞竞跃( )

2.下列句中加点词不是古今异义词的一项是

( )

A.沿溯阻绝

B.晓雾将歇

C.沉鳞竞跃

D.夕阳欲颓

3.下列句子的朗读停顿划分有误的一项是

( )

A.高峰/入云,清流/见底

B.两岸/石壁,五色/交辉

C.实是/欲界之仙都

D.答谢/中书/书

4.下列句中“之”的意思和用法与其他三项不同的一项是

( )

A.山川之美,古来共谈

B.实是欲界之仙都

C.又数刀毙之

D.水陆草木之花

5.翻译下面的句子。

(1)夕日欲颓,沉鳞竞跃。

?

(2)自康乐以来,未复有能与其奇者。

?

(3)两岸石壁,五色交辉。

?

6.填空。

(1)《答谢中书书》的作者是 ,字通明,自号 。题目中的第二个“书”的意思是 。?

(2)《答谢中书书》一文中总领全文的句子是: ,

。?

(3)文中表现晨昏变化之美的句子是: , ; ,

。?

(4)“高峰入云,清流见底”以 两种视角,写 ,用笔洗练,境界清新。?

(5)“实是欲界之仙都”这句感慨,赞叹山水之美,传达出作者 的志趣,在山水之中飘飘欲仙的自得之态流露于笔端。?

◆课内精读

阅读《答谢中书书》,回答问题。

7.解释下面句中加点的词。

(1)五色交辉

(2)夕日欲颓

?

(3)沉鳞竞跃

?

(4)与其奇者

?

8.文中说“山川之美,古来共谈”,请简要概括“山川之美”表现在哪些方面。

?

?

?

9.结合全文,简要分析“自康乐以来,未复有能与其奇者”在文中的作用。

?

?

10.“猿鸟乱鸣”中的“乱”字与“沉鳞竞跃”中的“竞”字用得极好,请说说好在哪里。

?

?

◆课外阅读

阅读文言文选段,完成题目。

[甲]

《答谢中书书》

[乙]

得西山后八日,寻山口西北道二百步,又得钴潭。潭西二十五步,当湍而浚者为鱼梁①。梁之上有丘焉,生竹树。其石之突怒偃蹇②、负土而出、争为奇状者,殆不可数。其嵚然③相累而下者,若牛马之饮于溪;其冲然角列而上者,若熊罴④之登于山。

(选自柳宗元《钴潭西小丘记》)

[注]

①鱼梁:一种捕鱼的设施,用石头围成一道阻水堰,中间留有空洞,以安放竹笱。②突怒偃蹇:骤然突起或兀然高耸的样子。③嵚(qīn)然:山势高峻的样子。④罴(pí):棕熊。

11.解释下面句中加点的词。

(1)沉鳞竞跃?

(2)四时俱备?

(3)未复有能与其奇者?

(4)寻山口西北道二百步?

12.翻译下面的句子。

(1)实是欲界之仙都。

?

(2)梁之上有丘焉,生竹树。

?

13.用“/”给下面的句子划分朗读停顿。★

(1)晓

雾

将

歇,猿

鸟

乱

鸣

(2)若

牛

马

之

饮

于

溪

14.甲文中,“ ”一字高度概括了山川景色的特点;乙文中,“ ”一词简洁地概括了石头的特点。?

15.两篇文章写景的时候运用了不同的手法,甲文动静结合,乙文妙用比喻,请分别举一例并分析其作用。

?

?

16.请阅读下面丽景中学学生使用书信情况调查表,写出你的探究结果。(写出两条)

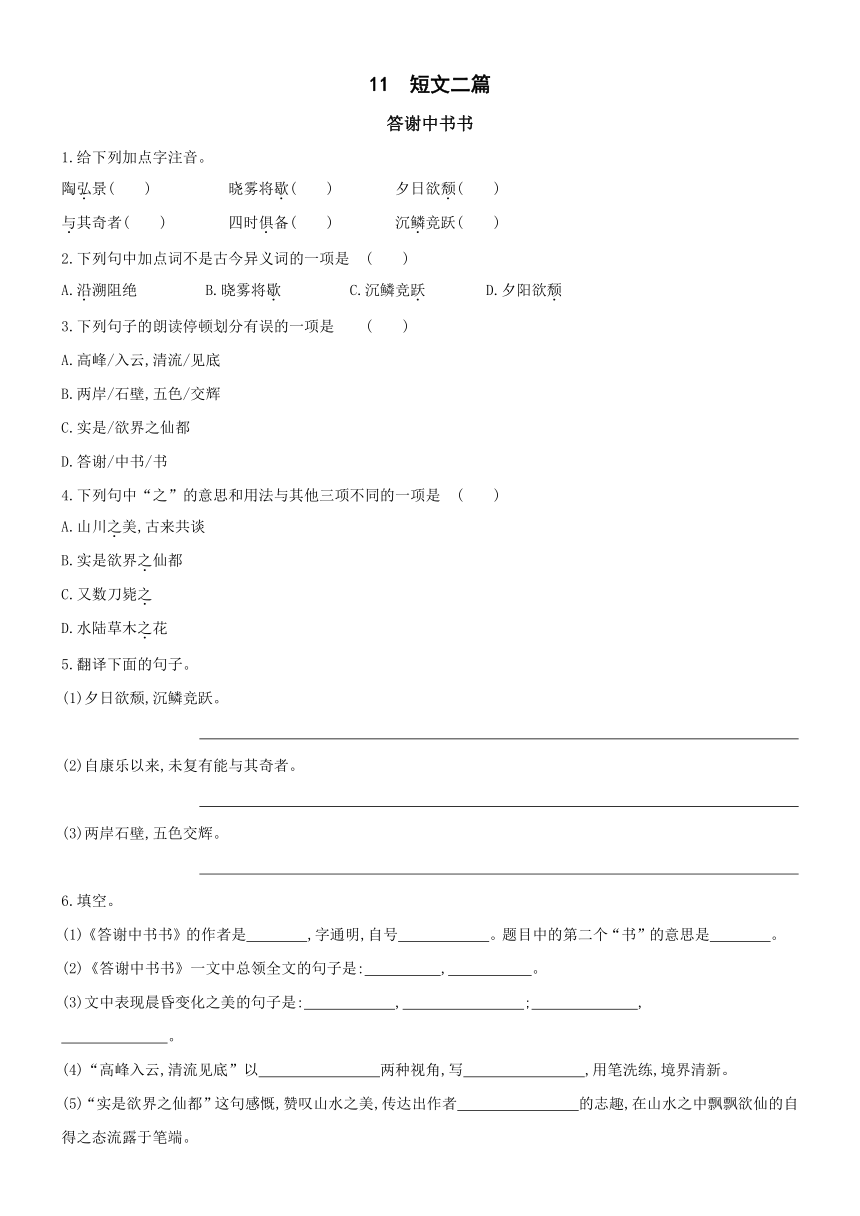

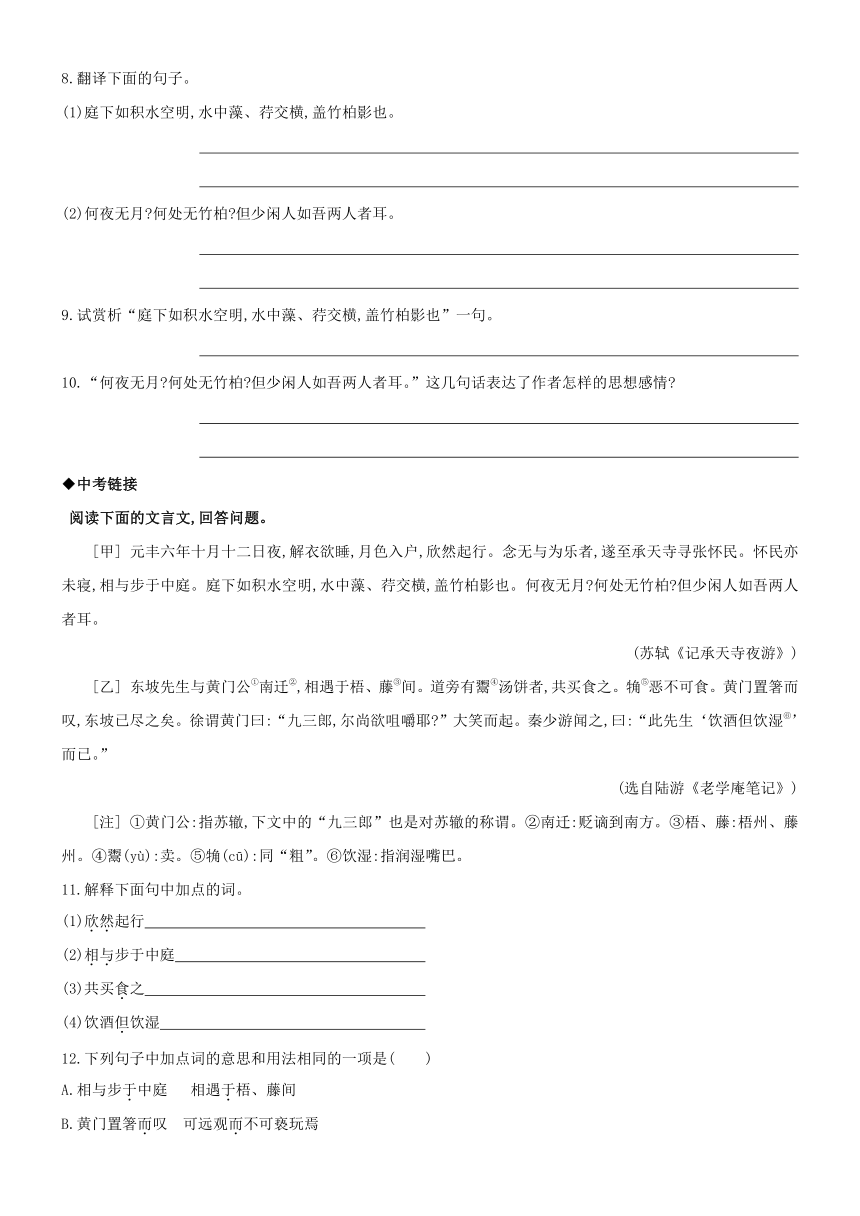

丽景中学学生使用书信情况调查表

项目

年级

从未写过信

学应用文时写

寄贺卡时写

七年级

94.4%

1.1%

4.5%

八年级

90.6%

5.2%

4.2%

九年级

88.8%

7.3%

3.9%

?

?

记承天寺夜游

1.给下列加点字注音。

亦未寝( )

藻、荇交横( )

遂至( )

欣然( )

2.下列句中加点词的意思不同的一项是

( )

A.欣然起行 其人舍然大喜

B.念无与为乐者

莲,花之君子者也

C.遂至承天寺寻张怀民

肃遂拜蒙母

D.相与步于中庭

尝射于家圃

3.下列句子的朗读停顿划分有误的一项是

( )

A.遂/至承天寺/寻张怀民

B.盖/竹柏影也

C.庭下如/积水空明

D.但/少闲人/如吾两人者耳

4.下列句子的句式与其他三项不同的一项是

( )

A.欣然起行

B.庭下如积水空明

C.念无与为乐者

D.但少闲人如吾两人者耳

5.翻译下面的句子。

(1)月色入户,欣然起行。

?

?

(2)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

?

?

6.填空。

(1)《记承天寺夜游》选自《

》,作者

,字子瞻,号

,

(朝代) 家。他与父亲 、弟弟 合称为“ ”,三人均列入“唐宋八大家”。?

(2)《记承天寺夜游》中以高度凝练的笔墨点染出空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界的句子是:

,

, 。?

(3)《记承天寺夜游》中点明主旨的句子是: ? ? 。

(4)《记承天寺夜游》中点明作者游承天寺的原因的句子是: , 。 。?

◆课内精读

阅读下面的文言文,完成题目。

记承天寺夜游

[宋]

苏 轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

7.解释下面句中加点的词。

(1)相与步于中庭?

(2)但少闲人如吾两人者耳?

8.翻译下面的句子。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

?

?

(2)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

?

?

9.试赏析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”一句。

?

10.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”这几句话表达了作者怎样的思想感情?

?

?

◆中考链接

阅读下面的文言文,回答问题。

[甲]

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

[乙]

东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食。黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”

(选自陆游《老学庵笔记》)

[注]

①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yù):卖。⑤觕(cū):同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

11.解释下面句中加点的词。

(1)欣然起行?

(2)相与步于中庭?

(3)共买食之?

(4)饮酒但饮湿?

12.下列句子中加点词的意思和用法相同的一项是( )

A.相与步于中庭

相遇于梧、藤间

B.黄门置箸而叹

可远观而不可亵玩焉

C.共买食之

秦少游闻之

D.念无与为乐者

啮沙为坎穴

13.翻译下面的句子。

(1)怀民亦未寝,相与步于中庭。

?

(2)黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

?

14.下列对甲、乙两文理解有误的一项是( )

A.甲文中“亦”和“相与”点出两人相似的遭遇和心境。

B.乙文描写了被贬后的艰难生活,“大笑”看似写乐,实则写人物的苦闷。

C.甲文以第一人称写寻友赏月的悠闲。乙文以第三人称叙述故事,“徐”和“大笑”准确传神地写出了人物的风采。

D.甲、乙两文都采用记叙和描写的方式来写被贬后的生活,最后都以议论结尾。

15.如果你是东坡先生,在乙文的情境中,会对九三郎说什么?

?

?

16.自古以来,很多文人墨客都对“月亮”有特殊的情结,月的阴晴圆缺给了他们很多人生启迪。朝阳中学校团委准备于10月28日下午3点在学校报告厅举行以“诵月”为主题的诗词朗诵比赛。请你参加并完成以下任务。

(1)为营造活动氛围,请你拟写一则与“月”有关的标语,张贴在教室里。

?

(2)在这次活动中,同学们先是分成不同的专题活动小组来搜集资料并筛选整理,然后在全班进行交流。你所在小组的任务是搜集月亮的美称与雅号,你搜集了哪些?请写在下面。(至少三个)

?

(3)学校团委写了一封邀请函,准备邀请第一中学语文特级教师李敏担任本次活动的主评委。邀请函中存在两处错误,请你找出来并修改。

邀请函

尊敬的李老师:

您好!我校定于10月28日在学校报告厅举行“诵月”诗词朗诵比赛,想邀请您担任活动的主评委,希望您务必拨冗参加。

朝阳中学校团委

2021年10月24日

?

?

参考答案

11 短文二篇

答谢中书书

1.hóng xiē tuí yù jù lín

2.【解析】

C A项,“沿”,古义为“顺流而下”,今义为“顺着;依照以往的方法、规矩、式样等”;B项,“歇”,古义为“消散”,今义为“休息”;C项,“跃”,古今词义相同,都是“跳”;D项,“颓”,古义为“坠落”,今义为“萎靡”。

3.【解析】

D 正确的朗读停顿划分应为“答/谢中书/书”。

4.【解析】

C C项中的“之”是代词,代指“狼”;其他三项中的“之”是结构助词,“的”的意思。

5.(1)夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跃出水面。

(2)自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

(3)两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

6.(1)陶弘景 华阳隐居 信

(2)山川之美 古来共谈

(3)晓雾将歇 猿鸟乱鸣 夕日欲颓 沉鳞竞跃

(4)仰观、俯察 山之高、水之清

(5)酷爱自然、长伴林泉

7.(1)交相辉映。

(2)坠落。

(3)指水中潜游的鱼。

(4)参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思。

8.①山水相映之美,如“高峰”与“清流”;②色彩搭配之美,如“五色”与“青林翠竹”;③晨昏变化之美,如“晓雾”与“夕日”;④动静映衬之美,青林翠竹为静,猿鸟沉鳞为动。

9.内容上,是作者针对眼前的“山川之美”发出的感慨和展开的议论,突出了山水之景的奇绝,表达了作者期望与古今知音共赏美景的闲适自得之情;结构上,总结全文并呼应开头,将写景、抒情、议论融为一体。

10.“乱”的意思是纷乱,形象地写出了猿鸟“鸣”的状态,渲染了清晨山林热闹欢快的气氛;“竞”的意思是争着、争相,形象地写出了水中游鱼争相跃出水面的状态,渲染了傍晚热闹欢快的气氛。

11.(1)鱼。

(2)季节。

(3)奇丽的景色。

(4)沿着。

12.(1)(这里)实在是人间的仙境啊。

(2)鱼梁的上面有个小山丘,生长着竹子和其他树木。

13.(1)晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣

(2)若/牛马之饮于溪

14.奇 奇状

15.甲文中,“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”是静,“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”是动,由静到动,描绘出一幅秀美、富有生机的山川图;乙文中,“其嵚然相累而下者,若牛马之饮于溪”把向下的岩石比作牛马饮于溪,生动形象地写出了岩石的奇形怪状(或“其冲然角列而上者,若熊罴之登于山”把向上的岩石比作熊罴登山,生动形象地写出了岩石的奇形怪状)。

[参考译文]

[乙]

(我)找到西山后的第八天,沿着山口向西北走两百步,又发现了钴潭。钴潭西面二十五步(的地方),在水流急而深处是一道鱼梁。鱼梁的上面有个小山丘,生长着竹子和其他树木。小丘上的石头骤然突出或兀然高耸、破土而出、争奇斗怪的,几乎(多得)数不清。那些高峻堆叠、相负而下的石头,好像是(俯身)在小溪里喝水的牛马;那些高耸突出、如兽角斜列往上冲的石头,好像是往山上攀登的棕熊。

16.示例:①丽景中学绝大部分学生从未写过信;②年级越高,尝试写信的学生越多。

记承天寺夜游

1.qǐn xìng suì xīn

2.【解析】

B A项,两个“然”都是“……的样子”的意思;B项,前一个“者”是“……的人”的意思,后一个“者”是判断句的标志;C项,两个“遂”都是“于是,就”的意思;D项,两个“于”都是“在”的意思。

3.【解析】

C 正确的朗读停顿划分应为“庭下/如积水空明”。

4.【解析】

D A、B、C三项均为省略句,A项省略了主语“我”,B项省略了主语“月光”,C项省略了主语“我”。D项为倒装句,正常语序应为“但少如吾两人者闲人耳”。

5.(1)(这时)月光照进门里,(于是我)高兴地起来走到户外。

(2)想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

6.(1)苏轼文集 苏轼 东坡居士 北宋 文学

苏洵 苏辙 三苏

(2)庭下如积水空明 水中藻、荇交横 盖竹柏影也

(3)何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳

(4)月色入户 欣然起行 念无与为乐者

7.(1)共同,一起。

(2)清闲的人。

8.(1)庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

(2)哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

9.【解析】

本题考查对文言文句子的赏析能力。解答时,首先结合句子的字面意思,然后紧扣语言特点或思想感情具体分析。作者运用比喻的手法,用“积水空明”比喻月光的清澈透明,用“藻、荇交横”比喻竹柏倒影的清丽淡雅,以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

【答案】

运用比喻的修辞手法,把月光比作清澈的水,把竹子和柏树的影子比作水草,以动衬静,正面描写与侧面描写相结合,形象逼真地写出了月光的皎洁明亮,营造出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

10.【解析】

本题考查对作者情感的理解与分析能力。解答时,在把握全文内容的基础上,结合文章主旨来分析。篇末议论句“但少闲人如吾两人者耳”表现出作者豪放旷达的人生态度,“闲人”二字同时隐含着作者被贬后内心的悲凉与自我安慰。结合文章内容和写作背景分析作答即可。

【答案】

作者表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,面对挫折的豁达都包含其中。

11.【解析】

本题考查文言实词的释义。(1)(2)小题为课内词语,平常认真积累即可,难度不大。(3)(4)小题为课外词语,解答时可结合上下文意来判断。

【答案】

(1)高兴的样子。

(2)共同,一起。

(3)吃。

(4)只是。

12.【解析】

A A项,两个“于”都是介词,在。B项,第一个“而”是连词,表修饰;第二个“而”是连词,表转折。C项,第一个“之”是代词,代指汤饼;第二个“之”是代词,代指这件事。D项,第一个“为”是动词,做;第二个“为”是动词,成为。

13.【解析】

本题考查文言语句的翻译。翻译(1)句时,要注意关键词语:“相与”,共同,一起。翻译(2)句时,注意关键词语:“置”,放下;“箸”,筷子;“而”,表修饰。

【答案】

(1)张怀民也还没有睡觉,(于是我们)一起在庭院中散步。

(2)苏辙放下筷子叹气,苏轼已经吃完汤饼了。

14.【解析】

B 由乙文中“大笑而起”“饮酒但饮湿”等语句可知,苏轼虽然被贬,但面对粗茶淡饭,坦然食之,显示了人物的乐观豁达。故“实则写人物的苦闷”的表述有误。

15.【解析】

本题具有一定的开放性,只要体现出劝慰弟弟乐观面对挫折的意思,符合语境即可。

【答案】

示例:弟弟,人生中的磨难在所难免,与其唉声叹气,不如乐观面对。

[参考译文]

[乙]

苏轼与弟弟苏辙被贬谪到南方时,在梧州、藤州之间相遇。路边有卖汤饼的人,(兄弟二人)一起买来吃。(汤饼)粗糙难以下咽。苏辙放下筷子叹气,苏轼已经吃完汤饼了。(苏轼)慢慢地对苏辙说:“九三郎,你还想细细咀嚼吗?”(说完)大笑着站起来。秦少游听说这件事后,说:“这是东坡先生‘喝酒只润湿嘴巴(不管味道)’罢了。”

16.(1)示例:诗情传千古,明月寄相思。

(2)示例:玉兔、冰轮、玉蟾、桂魄、婵娟、玉盘、玉桂、玉钩等。

(3)①时间不明确,应在“10月28日”后面加上“下午3点”;②语言不得体,应把“务必”删去。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读