人教版必修五第1单元第2课《装在套子里的人》课件(68张)

文档属性

| 名称 | 人教版必修五第1单元第2课《装在套子里的人》课件(68张) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 860.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-17 22:57:33 | ||

图片预览

文档简介

第2课 装在套子里的人

诗海探珠

猛虎行

张籍

南山北山树冥冥,

猛虎白日绕村行。

向晚一身当道食,

山中麋鹿尽无声。

年年养子在深谷,

雌雄上下不相逐。

谷中近窟有山村,

长向村家取黄犊。

五陵年少不敢射,

空来林下看行迹。

【赏析】 这是一首以乐府体写的寓言诗,表面上是写猛虎危害村民的情景,实际是写社会上某些恶势力的猖獗,启示人们认识现实。全诗比喻贴切,描写生动,寓意深刻。

诗的开头两句发端立意,统领全篇。猛虎在光天化日之下竟敢绕村寻衅,比喻恶势力依仗权势,肆意横行。傍晚之际,猛虎孤身在大路上捕食生灵。慑于猛虎的淫威,山中的麋鹿不敢有半点动静,喻指当时社会上一片恐怖,善良的劳动人民只好战战兢兢、忍气吞声地生活。

“年年养子在深谷,雌雄上下不相逐”,深刻揭示当时社会的恶势力有着非常深广的社会联系,皇亲国戚、豪门大族,利用封建宗族和裙带关系,结成盘根错节、根深蒂固的统治集团,

官官相护,上下勾结,各霸一方,危害百姓。“谷中近窟有山村,长向村家取黄犊。”两句表面是说老虎把爪牙伸向了附近的山庄,把农家的小黄牛咬死、吃掉,实则是写人中之“虎”用“杀鸡取卵”、“竭泽而渔”的残酷手段虐害人民、弄得民不聊生的情形。

最后笔触转向“射虎”之人:“五陵年少不敢射,空来林下看行迹。”这两句,字面是说这些猛虎作恶多端,就连那些号称善于骑射、以

豪侠自命的人也不敢惹,只是来到林下看看它们的行迹。实际上是讽刺朝廷姑息养奸,为掩人耳目,虚张声势,故作姿态。“空来看行迹”,含有辛辣的嘲讽。

【思考】 请简要分析诗歌最后两句运用的表现手法及其表达效果。

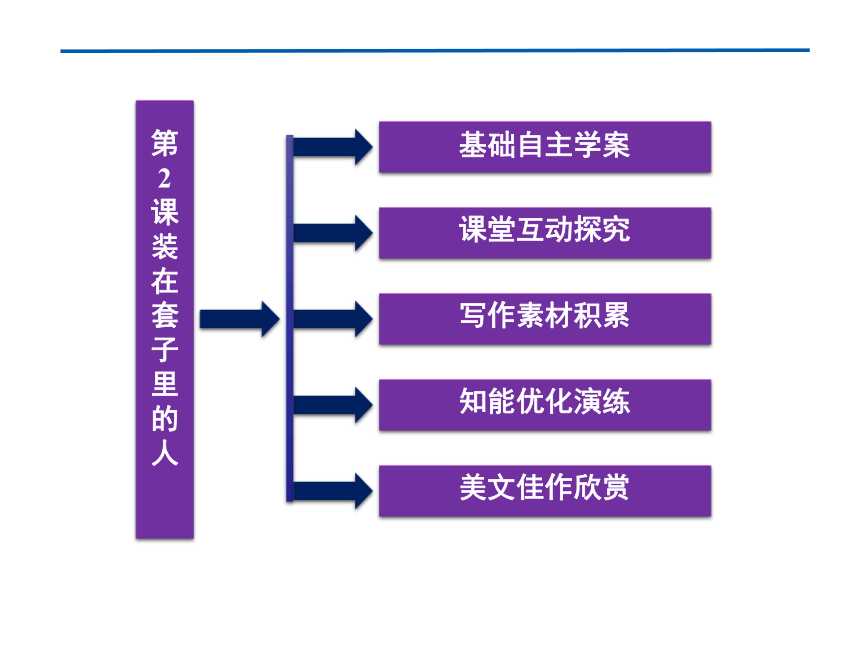

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第2课 装在套子里的人

基础自主学案

美文佳作欣赏

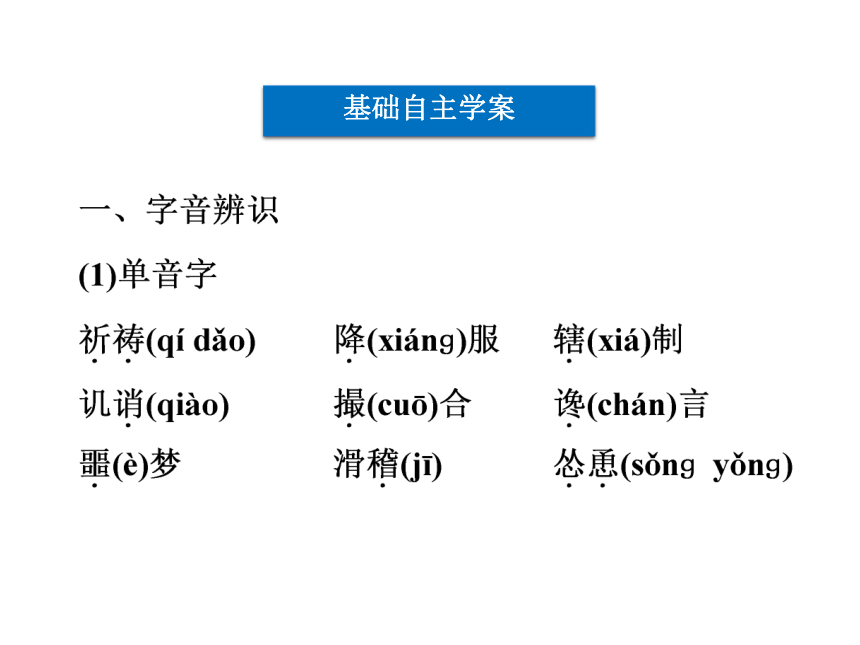

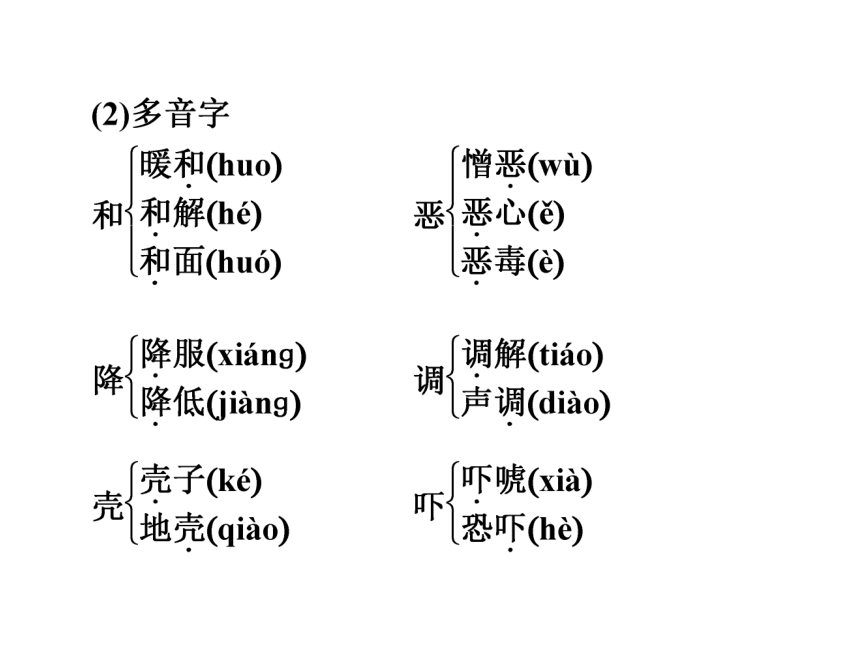

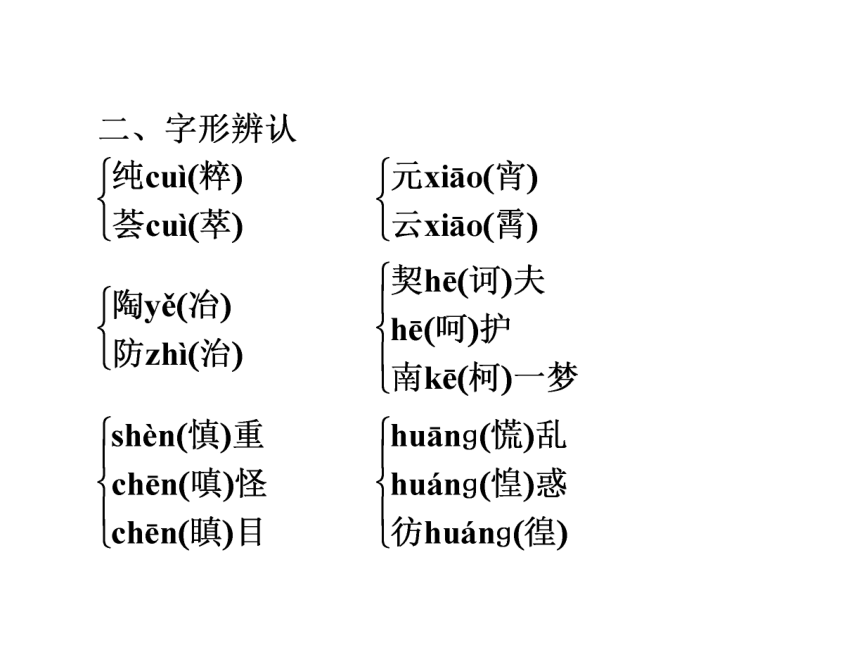

基础自主学案

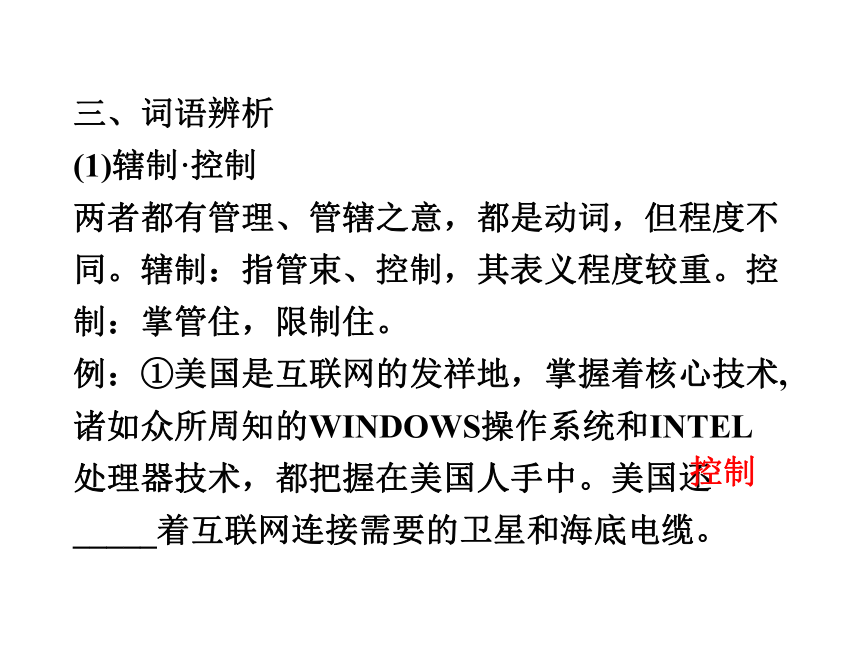

三、词语辨析

(1)辖制·控制

两者都有管理、管辖之意,都是动词,但程度不同。辖制:指管束、控制,其表义程度较重。控制:掌管住,限制住。

例:①美国是互联网的发祥地,掌握着核心技术,诸如众所周知的WINDOWS操作系统和INTEL处理器技术,都把握在美国人手中。美国还_____着互联网连接需要的卫星和海底电缆。

控制

②韩联社援引多名官员的话报道,国防部向国会申请明年追加军费预算。此外,军方还考虑新设一个师级指挥部,_____西部海域5座岛屿上的韩国驻军。

(2)难看·难堪

“难看”指丑陋、不好看,或不光荣,不体面。

“难堪”指难以忍受,或难为情。

辖制

例:①据报道,功勋卓著的克罗地亚老帅布拉泽维奇已与中国足协草签合同,待总局批准后,将开新闻发布会正式宣布老布成为国奥新帅。老布也得意洋洋地发出狠话:谁要干预我,我会让他死得很_____ 。

②久未露面的蓝正龙因为大S前男友的身份而备受关注。在被张嘉倪问及感情问题时,原本心情不错的蓝正龙立刻变得_____起来,义正言辞的拒绝回答。

难看

难堪

(3)唉声叹气·垂头丧气

两者都有情绪低落,不振作的意思。前者重在指因伤感、烦闷或痛苦而发出叹息的声音。后者重在指形容失败或不顺利而情绪低落、萎靡不振的样子。

例:①家住新乐市育才街一处临街住宅的张素英夫妇遭遇惊险一幕:一伙不明身份的人驾驶铲车铲倒其一间房屋后扬长而去,张先生站在

路边,看着被拆得乱七八糟的房子,紧锁眉头,不住地_________ 。

②葛优还透露,“程婴”的心理经历了两大重要阶段:孩子死之前,他自觉幸福,就连走路都是挺直腰杆的;孩子一死程婴就蔫了,幸福感没了,人也_________ 。

唉声叹气

垂头丧气

四、词语释义

不敢越雷池一步:_________________________。

闷闷不乐:____________________________。

战战兢兢:_______________________________

___________________。

筋疲力尽:______________________________。

安然无恙:_______________________________

_____________________。

兴高采烈:_____________________。

大快人心:_______________________________

_______。

比喻办事不越过界限或范围

因有不如意的事而心里不快活

形容因害怕而微微发抖的样子;也

形容小心谨慎的样子

形容非常疲劳,一点力气也没有了

原指人平安没有疾病,后泛指平平

安安没有受到任何损伤

形容兴致高,情绪热烈

指坏人受到惩罚或打击,使大家非

常痛快

五、文学常识

1.走近作者

契诃夫(1860-1904),十九世纪末

___国著名的批判现实主义作家,

也是举世闻名的短篇小说大师,

他一生致力于短篇小说的创作,

共创作四百七十多篇中短篇小说

和十几个剧本。他的作品揭露了沙皇政府对人民的残酷压榨和剥削,讽刺庸俗腐朽的市侩习气,

俄

同情被侮辱与被损害的“小人物”。他十九世纪八十年代开始创作,九十年代是他创作的盛期。他的代表作品有短篇小说《万卡》《哀伤》《变色龙》《苦恼》《装在套子里的人》(又译为《套中人》),剧本《万尼亚舅舅》《伊凡诺夫》《海鸥》《樱桃园》等。

2.资料链接

(1)写作背景

十九世纪末,在俄国正值无产阶级革命的前夜,工人运动逐渐展开,马克思主义已在全国传播,

工人阶级的政党正在形成,一场革命风暴即将到来。沙皇政府面临着日益高涨的革命运动形势,极力加强反动统治,疯狂镇压人民,在全国造成了阴沉郁闷的气氛。沙皇政府的忠实卫道者,也极力维护沙皇的反动统治。他们死守着旧有的阵地,仇视和反对一切新鲜事物。这种人不但出现在官场上,而且也出现在知识界。这篇小说写于1898年,作者写作本文的目的就是为了揭露和讽刺沙皇政府鹰犬的丑恶本质。

(2)世界三大短篇小说之王

世界三大短篇小说之王指法国的莫泊桑、俄国的契诃夫、美国的欧·亨利。①他们是同时代的著名短篇小说家。②他们的创作速度之快、数量之多,堪称为王。③他们在短篇小说创作上的艺术造诣精湛,都达到了炉火纯青的地步,可以互相媲美。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.别里科夫都有哪些类型的套子?具体的内容是什么?

套子类型

内容

衣着

雨鞋、雨伞、棉大衣、黑眼镜、羊毛衫

用具

表套、刀套、车篷

【提示】

生活习惯

卧室像箱子,床上挂着帐子,一上床就用被子蒙着脑袋

职业

希腊文教师

思想

凡是政府规定禁止什么,他无条件拥护;凡是违背法令、脱离常规、不合规矩的事,他就闷闷不乐

论调

千万别闹出什么乱子

2.结合课文内容,分析理解别里科夫这一鲜明深刻的人物形象。

【提示】 别里科夫是一个典型的“套中人”。他的“套子”就是沙皇统治下的俄罗斯社会的一切陈规陋习。是沙皇统治的产物,又是弱不禁风的可怜虫,具有以下性格特点:

(1)封闭。他“即使在最晴朗的日子,也穿上雨鞋,带着雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣”;他把随身带的东西都放在一个又一个的“套子”里;

他把自己的脸也“藏在竖起的衣领里”;他“戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼”;他坐马车“总要叫马车夫支起车篷”。——他“总想把自己包在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世,不受外界影响”。不仅如此,他把和人交往也视为厌事,“他所去的那个挤满了人的学校,分明使得他满心害怕和憎恶”,“跟我并排走路,对他那么一个性情孤僻的人来说,显然也是苦事”。

(2)怀旧。“他老是歌颂过去,歌颂那些从没存在过的东西”,教“古代语言”。他总认为过去什么都好,其实意味着对现实的恐惧、抗拒。所以作者说他“所教的古代语言”“雨鞋”“雨伞”都是他“躲避现实生活”的道具。

(3)胆小、多疑。他胆小、恐惧得让人发笑。“他一上床,就拉过被子来蒙上脑袋”,“他躺在被子底下,战战兢兢,深怕会出什么事,深怕小贼溜进来”;他又多疑,什么事都让他“心慌得很,一个劲儿地说:千万别闹出什么乱子”。从他封

闭、怀旧、胆小多疑的性格行为上看,他的所谓“性情孤僻”,其实是在“逃避”外界的生活。(4)极力维护现行秩序。思想上自觉向反动政府看齐。“只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁止什么,他才觉得一清二楚。”即使官方批准的东西,他也觉得“包藏着使人怀疑的成分”,总担心“闹出什么乱子”。至于“违背法令、脱离常规、不合规矩的事”,当然更引起他的心慌,即使和他“毫不相干”,他也要“闷闷不乐”。

他就这样,在思想和行动上把自己和沙皇反动专制统治联系在了一起,压制着身边的人们,“全城的人战战兢兢地生活了十年到十五年”,“他们不敢大声说话,不敢写信,不敢交朋友,不敢看书,不敢周济穷人,不敢教人念书写字……”,这个“套中人”给人们带来多么大的精神压力和恐惧!

别里科夫这一人物形象在世界文学画廊中成了因循守旧、顽固保守的卫道士的代名词。

3.柯瓦连科姐弟俩在文中有何作用,是怎样的人物形象?

结婚的悲喜剧对塑造别里科夫起到了什么作用?

【提示】 (1)柯瓦连科和华连卡是作为与别里科夫相对立的形象出现的,他们代表有民主自由思想的进步力量,有正常的人类情感的人,敢于和“套中人”斗争的人。柯瓦连科和别里科夫的冲突,不但鲜明地展示了两个人物的不同性格水火不相容和他们所代表的新旧思想的斗争,而且

淋漓尽致地暴露了别里科夫“套中人”思想的虚伪、腐朽和反动,表达了作者鞭挞丑恶的旧事物,支持生活中的积极进步力量的立场。华连卡的笑声一方面是正常人对“套中人”越出常规出洋相的嘲弄,另一方面也象征着追求自由生活的进步力量对窒息生命的反动势力的斗争的胜利。

(2)像别里科夫这样厌恶人、恐惧生活的人,居然要结婚,首先是一出让人发笑的喜剧,最后必然以悲剧告终。

校长太太,也包括像布尔金这样的同事,都“撮合”“怂恿”别里科夫和华连卡结婚。于是“他昏了头,决定结婚了”。结婚意味着他对生活的渴望,意味着他走出“套子”的尝试。但是要挣脱出既有的“套子”是很困难的,一桩小事,就让他的希望彻底破灭,就让他感到他和生趣盎然的现实生活格格不入。年轻活泼的华连卡“兴高采烈”地骑自行车,这在别里科夫的眼里是多么“大逆不道”的事情,“中学教师和小姐骑自行车还成体统吗?”迂腐、多疑、慎重的别里科夫

一本正经地找华连卡谈话,却碰上了她的弟弟,话不投机,别里科夫恼羞成怒,以告密相威胁,被摔到楼下,结果可想而知,婚事完了,别里科夫的性命也完了。

——他身上的“套子”太厚重,已经不能让他回到正常的生活中来了。

4.“埋葬别里科夫”本是“大快人心的事”,可我们却为什么“露出忧郁和谦虚的脸相”,“不肯露出快活的感情”?

【提示】 别里科夫之死大快人心,表明人们对他的厌恶、憎恨,表明人们对完全自由的无比向往。但像他这样的爱打小报告的沙皇政府的鹰犬还大有人在,所以,“一个礼拜还没有过完,生活又恢复旧样子”。人们惧怕的不是别里科夫本人,而是像别里科夫一类深受其毒害而又为之效忠尽力的沙皇专制统治。虽然,别里科夫一笑即死的脆弱,预示着专制统治的一触即溃,但只要反动政府没有被推翻,它就会作垂死挣扎,甚至于会变本加厉地镇压革命,残酷地杀害有进步思想的民众。小说的结尾,使人触目惊心,发人深思,启迪人们起来和反动势力做斗争。

5.别里科夫整天战战兢兢。他怕的是什么呢?而他只不过是中学里的一位普通的希腊文教师,为什么能“辖制全城整整十五年”呢?

【名师点拨】 别里科夫整天战战兢兢、六神无主是害怕生活中的新事物,害怕社会变革,害怕动摇了旧秩序。“全城的人战战兢兢地生活了十年到十五年”,是因为他的言行与思想都是与沙皇专制制度一致的,他自觉地维护着旧制度旧思想。周围的人还没有勇气敢与他斗,所以都怕他,

受他辖制。别里科夫的可恨在于,他不但要把自己装在“套子”里,而且还想把周围的一切也装进“套子”里。这两种“怕”表面上是矛盾的,但只要我们结合当时的情况想一想,就会发现总根源都是沙皇专制制度。别里科夫所依附的沙皇统治,一方面是极力加强反动统治,在全国造成了沉重压抑的气氛;另一方面又是行将灭亡,摇摇欲坠。革命的风暴还未到来,革命力量还很弱小,大多数人还感到迷茫,不敢起来斗争,所以别里科夫还能“辖制”全城。

6.夸张与讽刺的艺术手法在文中是如何体现出来的?

【名师点拨】 别里科夫能成为文学画廊中让人忘不掉的人物,这与作者运用夸张与讽刺的艺术手法是分不开的。看过小说,我们可以清晰地记着他的言行举止,他的丑恶的灵魂。作者也正是借助夸张的语言、含蓄的对比达到讽刺的效果。

(1)用夸张变形的漫画手法造成幽默讽刺的效果。描写套中人的外貌,就竭尽夸张之能事,特别是“即使在最晴朗的日子,也穿上雨鞋,带着雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣”,还要把脸“藏在竖起的衣领里”,“用棉花堵住耳朵眼”。从中可以看出他的荒唐、滑稽、可笑。这是艺术的夸张变形,然而正符合套中人的本质特征,因而具有辛辣的讽刺效果。

(2)荒谬绝伦的言论和一本正经的口吻,构成强烈的讽刺。例如:别里科夫一本正经地对柯瓦连科说的一段话,判断是荒诞的判断,推理是荒唐的推理,但在别里科夫看来却是理所当然,而且出于善意,声称“忠告”。别里科夫将教师骑自行车与学生用脑袋走路联系起来,反映他腐朽落后、害怕变革的思想。荒谬的言论与一本正经的口吻,构成强烈的反差,加强了讽刺力量,令人捧腹大笑。

(3)含蓄的对比突出了语言的讽刺效果。如:别里科夫辖制着全城,人们都战战兢兢,反过来他自己又是战战兢兢不能入睡。这些描绘和刻画真是入木三分,暴露和批判了别里科夫腐朽丑恶的灵魂。

夸张与讽刺的艺术手法的运用,深刻地揭示了文章的主题,取得了强烈的艺术效果。

[细剖·深析]

[楼主]

网上有一篇文章,大致意思是说现代教育让“别里科夫们”走开,绝对不能把学生装在套子里。文章中说学校严格的规定有悖于法理、有悖于国家法律、有悖于教育精神的实质,也有悖于师德。学校的“秩序”是“良好”了,学校可以“省心”了,但在如此严格的环境中,学生还拥有多少自由的空间呢?那么,我们应如何看待现实生活中的“套子”呢?

[沙发]

“套子”是一种比喻说法,也可以说是规矩。人是实践的人,实践行为是要受一些规矩制约的。“套子”是保持社会秩序稳定、推动社会和谐、健康发展的强大力量。

[板凳]

“套子”像枷锁,可以把人的手脚、思想套“死”。一个人长期生活在一种落后或反动的套子中,久而久之,循规蹈矩,就有可能形成一种单一的、僵化保守的思维模式和思维习惯,就会被套得服服帖帖,谨小慎微,不敢越雷池一步,对套子以外的事物产生排斥感。

[椅子]

人一生下来,似乎就要落入套子,每个人都是生活在各种套子之中的。我们应该正确对待套子:人虽然离不开套子,但也不能完全愚昧无知地被套子套住,人应该有理性,要敢于怀疑,善于鉴别反思,跳出窠臼,破除迷信、盲从、奴性意识,改变陈旧的思维模式,形成开放的眼光和主体意识。

总之,人生要有约束、有规矩(如法律规章制度),但不能作茧自缚;人必然进入生活圈子,但不能落入怪圈。

写作素材积累

技法借鉴

运用幽默、讽刺和夸张的手法刻画人物肖像

肖像是一个人区别于他人的个性特征。成功的肖像描写,对于刻画人物形象、展示人物性格是很有帮助的。而荒诞式的肖像描写,给人的印象尤为深刻。

讽刺是用漫画或嘲讽的语言描绘生活中落后事物的一种方法。讽刺要突出描写对象的悖理荒谬的特征,以达到批评、谴责的效果。

本文对别里科夫的刻画,多处运用了幽默、讽刺和夸张的手法,如写他常常晴天穿雨鞋、带雨伞,坐车支车篷,房子不管怎样闷热,他也不开门窗。睡觉时,还要把脑袋蒙在被子里等。未节选部分写在戏院里的别里科夫:他身材矮小,脊背拱起,看上去好像刚用钳子把他从他的家里夹来一样。他苍白的小脸“活像黄鼠狼的脸”。

●随堂练笔

运用幽默、讽刺和夸张的手法写一段人物肖像,

200字左右。

【参考示例】

……那四角形的鼻子,那马蹄形的嘴巴,那猪鬃似的红眉毛底下小小的左眼,那像城垛一样参差不齐的牙齿,那露出一颗如象牙一般长的大牙的粗糙的嘴唇,那分叉的下巴……一个大脑袋上长满了红头发,两个肩膀当中隆起一个驼背,每当

他走动时,那隆起的部分从前面都看得出来。两股两腿长得别扭极了,好像只有两个膝盖还能够并拢,从前面看去,它们就像刀柄连在一起的两把镰刀。他还有肥大的双脚和可怕的双手……毫无表情,又矮又胖,身材的高度和宽度差不多是一样的。

(雨果《巴黎圣母院》)

素材积累

1.课内素材开发

在社会变革的洪流面前,有的人能与时俱进,有的人却因循旧守。能与时俱进者,成了时代的弄潮儿;因循保守者,成了社会的绊脚石。“套中人”别里科夫就是一个典型的“绊脚石”人物:他循规蹈矩、抱残守缺、害怕变革、愚昧顽固,因此必然成为人们耻笑的对象。从别

里科夫这个人的悲剧性结局中,我们不难发现

一个人乃至一个民族接纳新思想、富有创新精神的重要性。

[适用话题]

这则材料可以用于“变革”“套子”“创新”等话题的作文中。

2.鲜活素材速递

两老陕成首次获得“契诃夫文学奖”的中国作家

2010-11-10陕西要闻

8日上午,一项由俄罗斯城市作家协会颁发,以短篇小说巨匠契诃夫的名字命名的“契诃夫文学奖”在中国作协报告厅颁奖。令人感到意外的是,此次两位获奖者雷涛和陈孝英都是陕西人。“契诃夫文学奖”评委史拉布诺夫特意赶来为两位中国作家授予勋章,而他透露,这是该奖项首次颁发给中国作家,为了表彰他们为中俄文学交流做出的杰出贡献。

他们促进了中俄文学交流

史拉布诺夫告诉记者,契诃夫文学奖是由俄罗斯联邦政府特设、俄罗斯城市作家协会主办的政府类文学奖项,在俄罗斯有着非常崇高的地位,“类似于中国的鲁迅文学奖”。“要获得此奖必须具备两个条件,其一是为文学特别是俄罗斯文学做出了巨大贡献的知名作家;其二是要求获奖者必须心怀慈悲之心,以爱心去对待文学事业以及所有热爱文学的人。今年是契诃夫诞辰150周年,俄罗斯联邦政府

特设此奖,除了本国作家外,只有中国、保加利亚等有突出贡献的作家才获得了该奖项。这也是该奖项第一次颁发给中国作家,而中国的两位获奖作家均是陕西人,是非常值得骄傲的事情。”

据记者了解,陕西省作协党组书记雷涛曾于2008年作为中国作家代表团团长率团访问俄罗斯,成功地开展了中国作协与俄罗斯作协之间的文学交流,在他的支持下,陕西省多名作家先后访问俄罗斯,有力地推动了中俄两国作家之间的友好往来。而陕西

省作协文学翻译专业委员会顾问陈孝英作为资深俄语翻译家,曾将多部俄罗斯文学作品和理论著作译介到中国,促进了两国作家和人民之间的文学交流。2009年,在陕西省作协的牵头下,为纪念中俄两国建交60周年,陕西省作协组织了省内外一批作家和俄语工作者编撰出版了50多万字的大型纪念文集《情系俄罗斯》,在中俄两国产生了很大的影响。

[适用话题]

这则材料适用于“交流”“友谊”“开放”等话题的作文。

知能优化演练

美文佳作欣赏

契诃夫写人的“庸俗”:目的治病救人

刘文飞

2010年是俄罗斯小说家、戏剧家契诃夫诞辰150周年。在关注这位现实主义伟大作家的艺术世界的同时,我们不妨将目光投向体现在他言谈举止和创作思想中的人格魅力。

1898年9月的一天,前往莫斯科艺术剧院和《海鸥》剧组见面的契诃夫与女演员克尼碧尔一见钟情,克尼碧尔在回忆录中写道:“我永远不会忘记我第一次站在契诃夫面前的那一刹那。我们都深深地感觉到了他人性的魅力,他的纯朴,他的不善于‘教诲’和‘指导’……”打动克尼碧尔的是契诃夫的“纯朴”和“不善教诲”,而契诃夫的善良则不仅体现在他的举止和性格上,也渗透在他的创作和思想中。

与大多数19世纪俄国现实主义作家不同,契诃夫并非贵族出身。1889年,契诃夫在致友人苏沃林的信中这样写道:“贵族作家们天生免费得到的东西,平民知识分子们却要以青春为代价去购买。”他希望苏沃林写一部短篇小说,讲述一个青年,他是一个农奴的后代,怎样将自己身上的奴性一点一滴地挤走,“让血管里流动的不再是奴隶的血,而是真正的人的血……”契诃夫建议描写的这个“青年”,其实在某种程度上就是他自己。

艰难的成长环境往往会使人愤世嫉俗,敌视一切存在,但也有可能养成一个人低调、内敛和宽容的生活风格,契诃夫就属于后者。

在父亲因破产躲债逃往莫斯科后,十几岁的契诃夫独自一人留在故乡塔甘罗格,寄人篱下,他一边上学一边做家教,把挣来的钱寄往莫斯科补贴家人;对性格粗暴、专断的父亲,契诃夫刻意保持距离,但对善良的母亲很孝敬,据说,他在莫斯科大学医学院上学时的第一次投稿,就是为了挣稿费给母亲买生日蛋糕;自医学院毕业后不久,

契诃夫便弃医从文,但他一生里经常免费给人看病,甚至在自己患病的情况下仍坚持“出诊”;契诃夫1890年的萨哈林之行不仅留下一部特写集,更让世人充分感受到了他所表现出来的伟大的人道主义精神;契诃夫曾被托尔斯泰称为“小说中的普希金”,也被公认为最杰出的短篇小说家之一,但他从不以大师自居,而与其同时代的所有作家几乎都保持着良好的关系,无论是年长者如托尔斯泰,还是比他年轻的如高尔基;有着强烈平等意识的契诃夫,一贯反对“天才”和“庸人”、“诗人”和“群氓”等等的对立。

在预感到自己将不久于人世后,契诃夫给妹妹立下遗嘱,将财产分别留给母亲、妹妹和妻子,他特意强调,“在母亲和你去世之后,全部财产捐给塔甘罗格市政府用作家乡教育基金”。他在遗嘱的最后写道:“帮助穷人,爱护母亲,保持全家的和睦。”小说《草原》写成之后,契诃夫曾谦虚地表示,“草原之王”果戈理或许会为之生气,因为“我怀着善意闯入了他的领地”。而契诃夫的“善意”,则的确是他始终怀有的,在他的一生中随处可见。

契诃夫的善良,更深刻地体现在他的创作中。契诃夫的许多中短篇小说在中国家喻户晓,人们在肯定它们叙述简洁、形象鲜活的同时,也往往喜欢强调契诃夫的“辛辣嘲讽”、“无情鞭笞”。其实,契诃夫对笔下的主人公是充满爱意的,即使对于那些“反派”人物,也不采取敌视态度或抱有恶意。借用普希金概括果戈理创作的话来说,契诃夫小说的重要主题之一,就是揭示“庸俗人的庸俗”,然而,契诃夫之所以写人的“庸俗”,

正是为了表达他对现实中人性和人格之不完善的痛心疾首,其目的仍在于治病救人。契诃夫试图在其创作中营造一个各色文学人物平等共处的“民主王国”,诚如他自己所言,他的作品中“既没有恶棍,也没有天使……我不谴责任何人,也不为任何人辩护”。

挤出奴性,给人性腾出空间,实现人在精神上的充分发展,让所有人平等地共享民主的社会

和自由的王国,这应该就是契诃夫及其文学的

根本追求。契诃夫很早就体验到了人与人之间的疏远和隔膜,感觉到环境对人构成的强大挑战,并在《忧伤》、《草原》和《第六病室》等作品中给出了相应的艺术表达。但是,他并没有因此放弃对人的信赖和关于人的信念,而始终赋予其笔下人物以强烈的理想色彩,而且,越到创作后期,这种相信人的未来的大善良表现得越明显。

值得一提的还有契诃夫笔下的女性形象,无论是小说中的“带小狗的女人”和“新娘”,还是戏剧中的“三姐妹”,她们对理想的憧憬,对新生活的向往,既体现了契诃夫本人关爱女性、主张性别平等的“女性主义”,同时也是契诃夫本人关于人的信念的具体显现。

契诃夫去世100周年时,莫斯科艺术剧院前的街角矗立起一座契诃夫纪念碑,纪念碑仿佛就是契诃夫谦逊和善良的化身:身材修长的契诃

夫背倚着一座半人高的台子,身体有几分紧张,似乎正要起身来帮助眼前的路人,他清瘦的脸庞上呈现出倦态甚至病容,但俯视的双目中分明含有悲悯和体谅。是的,契诃夫忧郁的眼神中似乎总是带有同情的温存,他宁静的神态里仿佛蕴含着人道的热忱。有人说,作为一名医生的契诃夫终生都在为人看病,但作为一位作家的契诃夫从未开出任何一张药方。

在当下,契诃夫的平和与中立,契诃夫的冷静和宽容,较之于那些自诩的“灵魂工程师”和“生活教科书”,会让我们感到更为亲近。契诃夫的善良和宽容,契诃夫的平等意识和“挤出奴性”的呼求,无疑是契诃夫创作的现代意义的重要内涵之一,在他诞生150年后的今天,

我们似乎更能感觉到他的善良以及这种善良里所蕴含着的伟大和崇高。

(2010年12月23日 《人民日报》)

【赏评】 本文“将目光投向体现在他言谈举止和创作思想中的人格魅力”。 契诃夫曾被托尔斯泰称为“小说中的普希金”,是最杰出的短篇小说家之一。

艰难的成长环境使契诃夫养成一个人低调、内敛和宽容的生活风格。他在遗嘱的最后写道:“帮助穷人,爱护母亲,保持全家的和睦。”契诃夫

的“善意”,在他的一生中随处可见。契诃夫的善良,更深刻地体现在他的创作中。契诃夫小说的重要主题之一,就是揭示“庸俗人的庸俗”,是为了表达他对现实中人性和人格之不完善的痛心疾首,其目的仍在于治病救人。在他诞生150年后的今天,我们似乎更能感觉到他的善良以及这种善良里所蕴含着的伟大和崇高。

诗海探珠

猛虎行

张籍

南山北山树冥冥,

猛虎白日绕村行。

向晚一身当道食,

山中麋鹿尽无声。

年年养子在深谷,

雌雄上下不相逐。

谷中近窟有山村,

长向村家取黄犊。

五陵年少不敢射,

空来林下看行迹。

【赏析】 这是一首以乐府体写的寓言诗,表面上是写猛虎危害村民的情景,实际是写社会上某些恶势力的猖獗,启示人们认识现实。全诗比喻贴切,描写生动,寓意深刻。

诗的开头两句发端立意,统领全篇。猛虎在光天化日之下竟敢绕村寻衅,比喻恶势力依仗权势,肆意横行。傍晚之际,猛虎孤身在大路上捕食生灵。慑于猛虎的淫威,山中的麋鹿不敢有半点动静,喻指当时社会上一片恐怖,善良的劳动人民只好战战兢兢、忍气吞声地生活。

“年年养子在深谷,雌雄上下不相逐”,深刻揭示当时社会的恶势力有着非常深广的社会联系,皇亲国戚、豪门大族,利用封建宗族和裙带关系,结成盘根错节、根深蒂固的统治集团,

官官相护,上下勾结,各霸一方,危害百姓。“谷中近窟有山村,长向村家取黄犊。”两句表面是说老虎把爪牙伸向了附近的山庄,把农家的小黄牛咬死、吃掉,实则是写人中之“虎”用“杀鸡取卵”、“竭泽而渔”的残酷手段虐害人民、弄得民不聊生的情形。

最后笔触转向“射虎”之人:“五陵年少不敢射,空来林下看行迹。”这两句,字面是说这些猛虎作恶多端,就连那些号称善于骑射、以

豪侠自命的人也不敢惹,只是来到林下看看它们的行迹。实际上是讽刺朝廷姑息养奸,为掩人耳目,虚张声势,故作姿态。“空来看行迹”,含有辛辣的嘲讽。

【思考】 请简要分析诗歌最后两句运用的表现手法及其表达效果。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第2课 装在套子里的人

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

三、词语辨析

(1)辖制·控制

两者都有管理、管辖之意,都是动词,但程度不同。辖制:指管束、控制,其表义程度较重。控制:掌管住,限制住。

例:①美国是互联网的发祥地,掌握着核心技术,诸如众所周知的WINDOWS操作系统和INTEL处理器技术,都把握在美国人手中。美国还_____着互联网连接需要的卫星和海底电缆。

控制

②韩联社援引多名官员的话报道,国防部向国会申请明年追加军费预算。此外,军方还考虑新设一个师级指挥部,_____西部海域5座岛屿上的韩国驻军。

(2)难看·难堪

“难看”指丑陋、不好看,或不光荣,不体面。

“难堪”指难以忍受,或难为情。

辖制

例:①据报道,功勋卓著的克罗地亚老帅布拉泽维奇已与中国足协草签合同,待总局批准后,将开新闻发布会正式宣布老布成为国奥新帅。老布也得意洋洋地发出狠话:谁要干预我,我会让他死得很_____ 。

②久未露面的蓝正龙因为大S前男友的身份而备受关注。在被张嘉倪问及感情问题时,原本心情不错的蓝正龙立刻变得_____起来,义正言辞的拒绝回答。

难看

难堪

(3)唉声叹气·垂头丧气

两者都有情绪低落,不振作的意思。前者重在指因伤感、烦闷或痛苦而发出叹息的声音。后者重在指形容失败或不顺利而情绪低落、萎靡不振的样子。

例:①家住新乐市育才街一处临街住宅的张素英夫妇遭遇惊险一幕:一伙不明身份的人驾驶铲车铲倒其一间房屋后扬长而去,张先生站在

路边,看着被拆得乱七八糟的房子,紧锁眉头,不住地_________ 。

②葛优还透露,“程婴”的心理经历了两大重要阶段:孩子死之前,他自觉幸福,就连走路都是挺直腰杆的;孩子一死程婴就蔫了,幸福感没了,人也_________ 。

唉声叹气

垂头丧气

四、词语释义

不敢越雷池一步:_________________________。

闷闷不乐:____________________________。

战战兢兢:_______________________________

___________________。

筋疲力尽:______________________________。

安然无恙:_______________________________

_____________________。

兴高采烈:_____________________。

大快人心:_______________________________

_______。

比喻办事不越过界限或范围

因有不如意的事而心里不快活

形容因害怕而微微发抖的样子;也

形容小心谨慎的样子

形容非常疲劳,一点力气也没有了

原指人平安没有疾病,后泛指平平

安安没有受到任何损伤

形容兴致高,情绪热烈

指坏人受到惩罚或打击,使大家非

常痛快

五、文学常识

1.走近作者

契诃夫(1860-1904),十九世纪末

___国著名的批判现实主义作家,

也是举世闻名的短篇小说大师,

他一生致力于短篇小说的创作,

共创作四百七十多篇中短篇小说

和十几个剧本。他的作品揭露了沙皇政府对人民的残酷压榨和剥削,讽刺庸俗腐朽的市侩习气,

俄

同情被侮辱与被损害的“小人物”。他十九世纪八十年代开始创作,九十年代是他创作的盛期。他的代表作品有短篇小说《万卡》《哀伤》《变色龙》《苦恼》《装在套子里的人》(又译为《套中人》),剧本《万尼亚舅舅》《伊凡诺夫》《海鸥》《樱桃园》等。

2.资料链接

(1)写作背景

十九世纪末,在俄国正值无产阶级革命的前夜,工人运动逐渐展开,马克思主义已在全国传播,

工人阶级的政党正在形成,一场革命风暴即将到来。沙皇政府面临着日益高涨的革命运动形势,极力加强反动统治,疯狂镇压人民,在全国造成了阴沉郁闷的气氛。沙皇政府的忠实卫道者,也极力维护沙皇的反动统治。他们死守着旧有的阵地,仇视和反对一切新鲜事物。这种人不但出现在官场上,而且也出现在知识界。这篇小说写于1898年,作者写作本文的目的就是为了揭露和讽刺沙皇政府鹰犬的丑恶本质。

(2)世界三大短篇小说之王

世界三大短篇小说之王指法国的莫泊桑、俄国的契诃夫、美国的欧·亨利。①他们是同时代的著名短篇小说家。②他们的创作速度之快、数量之多,堪称为王。③他们在短篇小说创作上的艺术造诣精湛,都达到了炉火纯青的地步,可以互相媲美。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.别里科夫都有哪些类型的套子?具体的内容是什么?

套子类型

内容

衣着

雨鞋、雨伞、棉大衣、黑眼镜、羊毛衫

用具

表套、刀套、车篷

【提示】

生活习惯

卧室像箱子,床上挂着帐子,一上床就用被子蒙着脑袋

职业

希腊文教师

思想

凡是政府规定禁止什么,他无条件拥护;凡是违背法令、脱离常规、不合规矩的事,他就闷闷不乐

论调

千万别闹出什么乱子

2.结合课文内容,分析理解别里科夫这一鲜明深刻的人物形象。

【提示】 别里科夫是一个典型的“套中人”。他的“套子”就是沙皇统治下的俄罗斯社会的一切陈规陋习。是沙皇统治的产物,又是弱不禁风的可怜虫,具有以下性格特点:

(1)封闭。他“即使在最晴朗的日子,也穿上雨鞋,带着雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣”;他把随身带的东西都放在一个又一个的“套子”里;

他把自己的脸也“藏在竖起的衣领里”;他“戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼”;他坐马车“总要叫马车夫支起车篷”。——他“总想把自己包在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世,不受外界影响”。不仅如此,他把和人交往也视为厌事,“他所去的那个挤满了人的学校,分明使得他满心害怕和憎恶”,“跟我并排走路,对他那么一个性情孤僻的人来说,显然也是苦事”。

(2)怀旧。“他老是歌颂过去,歌颂那些从没存在过的东西”,教“古代语言”。他总认为过去什么都好,其实意味着对现实的恐惧、抗拒。所以作者说他“所教的古代语言”“雨鞋”“雨伞”都是他“躲避现实生活”的道具。

(3)胆小、多疑。他胆小、恐惧得让人发笑。“他一上床,就拉过被子来蒙上脑袋”,“他躺在被子底下,战战兢兢,深怕会出什么事,深怕小贼溜进来”;他又多疑,什么事都让他“心慌得很,一个劲儿地说:千万别闹出什么乱子”。从他封

闭、怀旧、胆小多疑的性格行为上看,他的所谓“性情孤僻”,其实是在“逃避”外界的生活。(4)极力维护现行秩序。思想上自觉向反动政府看齐。“只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁止什么,他才觉得一清二楚。”即使官方批准的东西,他也觉得“包藏着使人怀疑的成分”,总担心“闹出什么乱子”。至于“违背法令、脱离常规、不合规矩的事”,当然更引起他的心慌,即使和他“毫不相干”,他也要“闷闷不乐”。

他就这样,在思想和行动上把自己和沙皇反动专制统治联系在了一起,压制着身边的人们,“全城的人战战兢兢地生活了十年到十五年”,“他们不敢大声说话,不敢写信,不敢交朋友,不敢看书,不敢周济穷人,不敢教人念书写字……”,这个“套中人”给人们带来多么大的精神压力和恐惧!

别里科夫这一人物形象在世界文学画廊中成了因循守旧、顽固保守的卫道士的代名词。

3.柯瓦连科姐弟俩在文中有何作用,是怎样的人物形象?

结婚的悲喜剧对塑造别里科夫起到了什么作用?

【提示】 (1)柯瓦连科和华连卡是作为与别里科夫相对立的形象出现的,他们代表有民主自由思想的进步力量,有正常的人类情感的人,敢于和“套中人”斗争的人。柯瓦连科和别里科夫的冲突,不但鲜明地展示了两个人物的不同性格水火不相容和他们所代表的新旧思想的斗争,而且

淋漓尽致地暴露了别里科夫“套中人”思想的虚伪、腐朽和反动,表达了作者鞭挞丑恶的旧事物,支持生活中的积极进步力量的立场。华连卡的笑声一方面是正常人对“套中人”越出常规出洋相的嘲弄,另一方面也象征着追求自由生活的进步力量对窒息生命的反动势力的斗争的胜利。

(2)像别里科夫这样厌恶人、恐惧生活的人,居然要结婚,首先是一出让人发笑的喜剧,最后必然以悲剧告终。

校长太太,也包括像布尔金这样的同事,都“撮合”“怂恿”别里科夫和华连卡结婚。于是“他昏了头,决定结婚了”。结婚意味着他对生活的渴望,意味着他走出“套子”的尝试。但是要挣脱出既有的“套子”是很困难的,一桩小事,就让他的希望彻底破灭,就让他感到他和生趣盎然的现实生活格格不入。年轻活泼的华连卡“兴高采烈”地骑自行车,这在别里科夫的眼里是多么“大逆不道”的事情,“中学教师和小姐骑自行车还成体统吗?”迂腐、多疑、慎重的别里科夫

一本正经地找华连卡谈话,却碰上了她的弟弟,话不投机,别里科夫恼羞成怒,以告密相威胁,被摔到楼下,结果可想而知,婚事完了,别里科夫的性命也完了。

——他身上的“套子”太厚重,已经不能让他回到正常的生活中来了。

4.“埋葬别里科夫”本是“大快人心的事”,可我们却为什么“露出忧郁和谦虚的脸相”,“不肯露出快活的感情”?

【提示】 别里科夫之死大快人心,表明人们对他的厌恶、憎恨,表明人们对完全自由的无比向往。但像他这样的爱打小报告的沙皇政府的鹰犬还大有人在,所以,“一个礼拜还没有过完,生活又恢复旧样子”。人们惧怕的不是别里科夫本人,而是像别里科夫一类深受其毒害而又为之效忠尽力的沙皇专制统治。虽然,别里科夫一笑即死的脆弱,预示着专制统治的一触即溃,但只要反动政府没有被推翻,它就会作垂死挣扎,甚至于会变本加厉地镇压革命,残酷地杀害有进步思想的民众。小说的结尾,使人触目惊心,发人深思,启迪人们起来和反动势力做斗争。

5.别里科夫整天战战兢兢。他怕的是什么呢?而他只不过是中学里的一位普通的希腊文教师,为什么能“辖制全城整整十五年”呢?

【名师点拨】 别里科夫整天战战兢兢、六神无主是害怕生活中的新事物,害怕社会变革,害怕动摇了旧秩序。“全城的人战战兢兢地生活了十年到十五年”,是因为他的言行与思想都是与沙皇专制制度一致的,他自觉地维护着旧制度旧思想。周围的人还没有勇气敢与他斗,所以都怕他,

受他辖制。别里科夫的可恨在于,他不但要把自己装在“套子”里,而且还想把周围的一切也装进“套子”里。这两种“怕”表面上是矛盾的,但只要我们结合当时的情况想一想,就会发现总根源都是沙皇专制制度。别里科夫所依附的沙皇统治,一方面是极力加强反动统治,在全国造成了沉重压抑的气氛;另一方面又是行将灭亡,摇摇欲坠。革命的风暴还未到来,革命力量还很弱小,大多数人还感到迷茫,不敢起来斗争,所以别里科夫还能“辖制”全城。

6.夸张与讽刺的艺术手法在文中是如何体现出来的?

【名师点拨】 别里科夫能成为文学画廊中让人忘不掉的人物,这与作者运用夸张与讽刺的艺术手法是分不开的。看过小说,我们可以清晰地记着他的言行举止,他的丑恶的灵魂。作者也正是借助夸张的语言、含蓄的对比达到讽刺的效果。

(1)用夸张变形的漫画手法造成幽默讽刺的效果。描写套中人的外貌,就竭尽夸张之能事,特别是“即使在最晴朗的日子,也穿上雨鞋,带着雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣”,还要把脸“藏在竖起的衣领里”,“用棉花堵住耳朵眼”。从中可以看出他的荒唐、滑稽、可笑。这是艺术的夸张变形,然而正符合套中人的本质特征,因而具有辛辣的讽刺效果。

(2)荒谬绝伦的言论和一本正经的口吻,构成强烈的讽刺。例如:别里科夫一本正经地对柯瓦连科说的一段话,判断是荒诞的判断,推理是荒唐的推理,但在别里科夫看来却是理所当然,而且出于善意,声称“忠告”。别里科夫将教师骑自行车与学生用脑袋走路联系起来,反映他腐朽落后、害怕变革的思想。荒谬的言论与一本正经的口吻,构成强烈的反差,加强了讽刺力量,令人捧腹大笑。

(3)含蓄的对比突出了语言的讽刺效果。如:别里科夫辖制着全城,人们都战战兢兢,反过来他自己又是战战兢兢不能入睡。这些描绘和刻画真是入木三分,暴露和批判了别里科夫腐朽丑恶的灵魂。

夸张与讽刺的艺术手法的运用,深刻地揭示了文章的主题,取得了强烈的艺术效果。

[细剖·深析]

[楼主]

网上有一篇文章,大致意思是说现代教育让“别里科夫们”走开,绝对不能把学生装在套子里。文章中说学校严格的规定有悖于法理、有悖于国家法律、有悖于教育精神的实质,也有悖于师德。学校的“秩序”是“良好”了,学校可以“省心”了,但在如此严格的环境中,学生还拥有多少自由的空间呢?那么,我们应如何看待现实生活中的“套子”呢?

[沙发]

“套子”是一种比喻说法,也可以说是规矩。人是实践的人,实践行为是要受一些规矩制约的。“套子”是保持社会秩序稳定、推动社会和谐、健康发展的强大力量。

[板凳]

“套子”像枷锁,可以把人的手脚、思想套“死”。一个人长期生活在一种落后或反动的套子中,久而久之,循规蹈矩,就有可能形成一种单一的、僵化保守的思维模式和思维习惯,就会被套得服服帖帖,谨小慎微,不敢越雷池一步,对套子以外的事物产生排斥感。

[椅子]

人一生下来,似乎就要落入套子,每个人都是生活在各种套子之中的。我们应该正确对待套子:人虽然离不开套子,但也不能完全愚昧无知地被套子套住,人应该有理性,要敢于怀疑,善于鉴别反思,跳出窠臼,破除迷信、盲从、奴性意识,改变陈旧的思维模式,形成开放的眼光和主体意识。

总之,人生要有约束、有规矩(如法律规章制度),但不能作茧自缚;人必然进入生活圈子,但不能落入怪圈。

写作素材积累

技法借鉴

运用幽默、讽刺和夸张的手法刻画人物肖像

肖像是一个人区别于他人的个性特征。成功的肖像描写,对于刻画人物形象、展示人物性格是很有帮助的。而荒诞式的肖像描写,给人的印象尤为深刻。

讽刺是用漫画或嘲讽的语言描绘生活中落后事物的一种方法。讽刺要突出描写对象的悖理荒谬的特征,以达到批评、谴责的效果。

本文对别里科夫的刻画,多处运用了幽默、讽刺和夸张的手法,如写他常常晴天穿雨鞋、带雨伞,坐车支车篷,房子不管怎样闷热,他也不开门窗。睡觉时,还要把脑袋蒙在被子里等。未节选部分写在戏院里的别里科夫:他身材矮小,脊背拱起,看上去好像刚用钳子把他从他的家里夹来一样。他苍白的小脸“活像黄鼠狼的脸”。

●随堂练笔

运用幽默、讽刺和夸张的手法写一段人物肖像,

200字左右。

【参考示例】

……那四角形的鼻子,那马蹄形的嘴巴,那猪鬃似的红眉毛底下小小的左眼,那像城垛一样参差不齐的牙齿,那露出一颗如象牙一般长的大牙的粗糙的嘴唇,那分叉的下巴……一个大脑袋上长满了红头发,两个肩膀当中隆起一个驼背,每当

他走动时,那隆起的部分从前面都看得出来。两股两腿长得别扭极了,好像只有两个膝盖还能够并拢,从前面看去,它们就像刀柄连在一起的两把镰刀。他还有肥大的双脚和可怕的双手……毫无表情,又矮又胖,身材的高度和宽度差不多是一样的。

(雨果《巴黎圣母院》)

素材积累

1.课内素材开发

在社会变革的洪流面前,有的人能与时俱进,有的人却因循旧守。能与时俱进者,成了时代的弄潮儿;因循保守者,成了社会的绊脚石。“套中人”别里科夫就是一个典型的“绊脚石”人物:他循规蹈矩、抱残守缺、害怕变革、愚昧顽固,因此必然成为人们耻笑的对象。从别

里科夫这个人的悲剧性结局中,我们不难发现

一个人乃至一个民族接纳新思想、富有创新精神的重要性。

[适用话题]

这则材料可以用于“变革”“套子”“创新”等话题的作文中。

2.鲜活素材速递

两老陕成首次获得“契诃夫文学奖”的中国作家

2010-11-10陕西要闻

8日上午,一项由俄罗斯城市作家协会颁发,以短篇小说巨匠契诃夫的名字命名的“契诃夫文学奖”在中国作协报告厅颁奖。令人感到意外的是,此次两位获奖者雷涛和陈孝英都是陕西人。“契诃夫文学奖”评委史拉布诺夫特意赶来为两位中国作家授予勋章,而他透露,这是该奖项首次颁发给中国作家,为了表彰他们为中俄文学交流做出的杰出贡献。

他们促进了中俄文学交流

史拉布诺夫告诉记者,契诃夫文学奖是由俄罗斯联邦政府特设、俄罗斯城市作家协会主办的政府类文学奖项,在俄罗斯有着非常崇高的地位,“类似于中国的鲁迅文学奖”。“要获得此奖必须具备两个条件,其一是为文学特别是俄罗斯文学做出了巨大贡献的知名作家;其二是要求获奖者必须心怀慈悲之心,以爱心去对待文学事业以及所有热爱文学的人。今年是契诃夫诞辰150周年,俄罗斯联邦政府

特设此奖,除了本国作家外,只有中国、保加利亚等有突出贡献的作家才获得了该奖项。这也是该奖项第一次颁发给中国作家,而中国的两位获奖作家均是陕西人,是非常值得骄傲的事情。”

据记者了解,陕西省作协党组书记雷涛曾于2008年作为中国作家代表团团长率团访问俄罗斯,成功地开展了中国作协与俄罗斯作协之间的文学交流,在他的支持下,陕西省多名作家先后访问俄罗斯,有力地推动了中俄两国作家之间的友好往来。而陕西

省作协文学翻译专业委员会顾问陈孝英作为资深俄语翻译家,曾将多部俄罗斯文学作品和理论著作译介到中国,促进了两国作家和人民之间的文学交流。2009年,在陕西省作协的牵头下,为纪念中俄两国建交60周年,陕西省作协组织了省内外一批作家和俄语工作者编撰出版了50多万字的大型纪念文集《情系俄罗斯》,在中俄两国产生了很大的影响。

[适用话题]

这则材料适用于“交流”“友谊”“开放”等话题的作文。

知能优化演练

美文佳作欣赏

契诃夫写人的“庸俗”:目的治病救人

刘文飞

2010年是俄罗斯小说家、戏剧家契诃夫诞辰150周年。在关注这位现实主义伟大作家的艺术世界的同时,我们不妨将目光投向体现在他言谈举止和创作思想中的人格魅力。

1898年9月的一天,前往莫斯科艺术剧院和《海鸥》剧组见面的契诃夫与女演员克尼碧尔一见钟情,克尼碧尔在回忆录中写道:“我永远不会忘记我第一次站在契诃夫面前的那一刹那。我们都深深地感觉到了他人性的魅力,他的纯朴,他的不善于‘教诲’和‘指导’……”打动克尼碧尔的是契诃夫的“纯朴”和“不善教诲”,而契诃夫的善良则不仅体现在他的举止和性格上,也渗透在他的创作和思想中。

与大多数19世纪俄国现实主义作家不同,契诃夫并非贵族出身。1889年,契诃夫在致友人苏沃林的信中这样写道:“贵族作家们天生免费得到的东西,平民知识分子们却要以青春为代价去购买。”他希望苏沃林写一部短篇小说,讲述一个青年,他是一个农奴的后代,怎样将自己身上的奴性一点一滴地挤走,“让血管里流动的不再是奴隶的血,而是真正的人的血……”契诃夫建议描写的这个“青年”,其实在某种程度上就是他自己。

艰难的成长环境往往会使人愤世嫉俗,敌视一切存在,但也有可能养成一个人低调、内敛和宽容的生活风格,契诃夫就属于后者。

在父亲因破产躲债逃往莫斯科后,十几岁的契诃夫独自一人留在故乡塔甘罗格,寄人篱下,他一边上学一边做家教,把挣来的钱寄往莫斯科补贴家人;对性格粗暴、专断的父亲,契诃夫刻意保持距离,但对善良的母亲很孝敬,据说,他在莫斯科大学医学院上学时的第一次投稿,就是为了挣稿费给母亲买生日蛋糕;自医学院毕业后不久,

契诃夫便弃医从文,但他一生里经常免费给人看病,甚至在自己患病的情况下仍坚持“出诊”;契诃夫1890年的萨哈林之行不仅留下一部特写集,更让世人充分感受到了他所表现出来的伟大的人道主义精神;契诃夫曾被托尔斯泰称为“小说中的普希金”,也被公认为最杰出的短篇小说家之一,但他从不以大师自居,而与其同时代的所有作家几乎都保持着良好的关系,无论是年长者如托尔斯泰,还是比他年轻的如高尔基;有着强烈平等意识的契诃夫,一贯反对“天才”和“庸人”、“诗人”和“群氓”等等的对立。

在预感到自己将不久于人世后,契诃夫给妹妹立下遗嘱,将财产分别留给母亲、妹妹和妻子,他特意强调,“在母亲和你去世之后,全部财产捐给塔甘罗格市政府用作家乡教育基金”。他在遗嘱的最后写道:“帮助穷人,爱护母亲,保持全家的和睦。”小说《草原》写成之后,契诃夫曾谦虚地表示,“草原之王”果戈理或许会为之生气,因为“我怀着善意闯入了他的领地”。而契诃夫的“善意”,则的确是他始终怀有的,在他的一生中随处可见。

契诃夫的善良,更深刻地体现在他的创作中。契诃夫的许多中短篇小说在中国家喻户晓,人们在肯定它们叙述简洁、形象鲜活的同时,也往往喜欢强调契诃夫的“辛辣嘲讽”、“无情鞭笞”。其实,契诃夫对笔下的主人公是充满爱意的,即使对于那些“反派”人物,也不采取敌视态度或抱有恶意。借用普希金概括果戈理创作的话来说,契诃夫小说的重要主题之一,就是揭示“庸俗人的庸俗”,然而,契诃夫之所以写人的“庸俗”,

正是为了表达他对现实中人性和人格之不完善的痛心疾首,其目的仍在于治病救人。契诃夫试图在其创作中营造一个各色文学人物平等共处的“民主王国”,诚如他自己所言,他的作品中“既没有恶棍,也没有天使……我不谴责任何人,也不为任何人辩护”。

挤出奴性,给人性腾出空间,实现人在精神上的充分发展,让所有人平等地共享民主的社会

和自由的王国,这应该就是契诃夫及其文学的

根本追求。契诃夫很早就体验到了人与人之间的疏远和隔膜,感觉到环境对人构成的强大挑战,并在《忧伤》、《草原》和《第六病室》等作品中给出了相应的艺术表达。但是,他并没有因此放弃对人的信赖和关于人的信念,而始终赋予其笔下人物以强烈的理想色彩,而且,越到创作后期,这种相信人的未来的大善良表现得越明显。

值得一提的还有契诃夫笔下的女性形象,无论是小说中的“带小狗的女人”和“新娘”,还是戏剧中的“三姐妹”,她们对理想的憧憬,对新生活的向往,既体现了契诃夫本人关爱女性、主张性别平等的“女性主义”,同时也是契诃夫本人关于人的信念的具体显现。

契诃夫去世100周年时,莫斯科艺术剧院前的街角矗立起一座契诃夫纪念碑,纪念碑仿佛就是契诃夫谦逊和善良的化身:身材修长的契诃

夫背倚着一座半人高的台子,身体有几分紧张,似乎正要起身来帮助眼前的路人,他清瘦的脸庞上呈现出倦态甚至病容,但俯视的双目中分明含有悲悯和体谅。是的,契诃夫忧郁的眼神中似乎总是带有同情的温存,他宁静的神态里仿佛蕴含着人道的热忱。有人说,作为一名医生的契诃夫终生都在为人看病,但作为一位作家的契诃夫从未开出任何一张药方。

在当下,契诃夫的平和与中立,契诃夫的冷静和宽容,较之于那些自诩的“灵魂工程师”和“生活教科书”,会让我们感到更为亲近。契诃夫的善良和宽容,契诃夫的平等意识和“挤出奴性”的呼求,无疑是契诃夫创作的现代意义的重要内涵之一,在他诞生150年后的今天,

我们似乎更能感觉到他的善良以及这种善良里所蕴含着的伟大和崇高。

(2010年12月23日 《人民日报》)

【赏评】 本文“将目光投向体现在他言谈举止和创作思想中的人格魅力”。 契诃夫曾被托尔斯泰称为“小说中的普希金”,是最杰出的短篇小说家之一。

艰难的成长环境使契诃夫养成一个人低调、内敛和宽容的生活风格。他在遗嘱的最后写道:“帮助穷人,爱护母亲,保持全家的和睦。”契诃夫

的“善意”,在他的一生中随处可见。契诃夫的善良,更深刻地体现在他的创作中。契诃夫小说的重要主题之一,就是揭示“庸俗人的庸俗”,是为了表达他对现实中人性和人格之不完善的痛心疾首,其目的仍在于治病救人。在他诞生150年后的今天,我们似乎更能感觉到他的善良以及这种善良里所蕴含着的伟大和崇高。