人教版必修五第3单元第8课《咬文嚼字》课件(60张)

文档属性

| 名称 | 人教版必修五第3单元第8课《咬文嚼字》课件(60张) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-17 23:16:27 | ||

图片预览

文档简介

第8课 咬文嚼字

诗海探珠

春夜洛城闻笛

李 白

谁家玉笛暗飞声,

散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情?

【赏析】 这首诗写乡思。题中“洛城”表明是客居,“春夜”点出季节及具体时间。起句即从笛声落笔。这笛声立刻触动诗人的羁旅情怀。这里“暗”字有多重意蕴。主要是说笛声暗送,似乎专意飞来给在外作客的人听,以动其离愁别恨。全句表现出一种难于为怀的心绪,所谓以主观写客观。第二句着意渲染笛声,说它“散入春风”,“满洛城”,仿佛无处不在,无处不闻。

这自然是有心人的主观感觉的极度夸张。“散”字用得妙。“散”是均匀、遍布。笛声“散入春风”,随着春风传到各处。

为什么闻笛声诗人会触动乡思呢?第三句点出《折柳》曲。古人送别时折柳,盼望亲人来归也折柳。据说“柳”谐“留”音,故折柳送行表示别情。长安灞桥即为有名的送别之地,或云其地杨柳为送行人攀折殆尽。

《折杨柳》曲伤离惜别,其音哀怨幽咽。晋太康末,京洛流行《折杨柳》歌,有“兵革苦辛”之词。北朝《折杨柳歌》曰:“上马不捉鞭,反拗杨柳枝;蹀坐吹长笛,愁杀行客儿。”大约都是据曲意填的歌词。所以,诗人听到这《折柳》曲,便引起客愁乡思。《折柳》为全诗点睛,亦即“闻笛”的题义所在。三、四两句写诗人自己情怀,却从他人反说。强调“此夜”,是面对所有客居洛阳城的人讲话,为结句“何人不起故园情”作势。不言“我”,却更见“我”感触之深,乡思之切。

【思考】 前人在评论这首诗时曾说,“折柳”二字是全诗的关键。诗中“折柳”的寓意是什么?你是否同意“关键”之说?为什么?

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第 8课 咬文嚼字

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

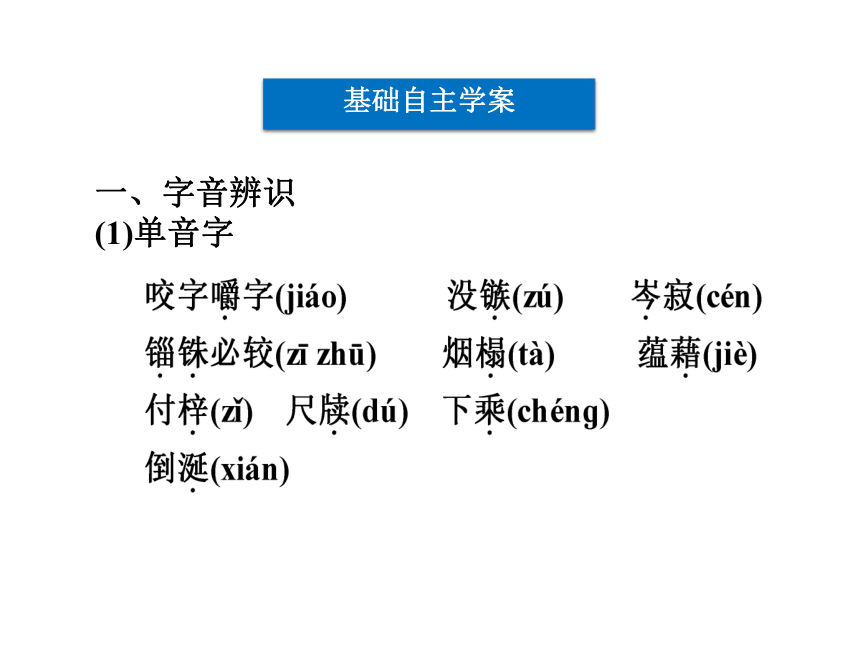

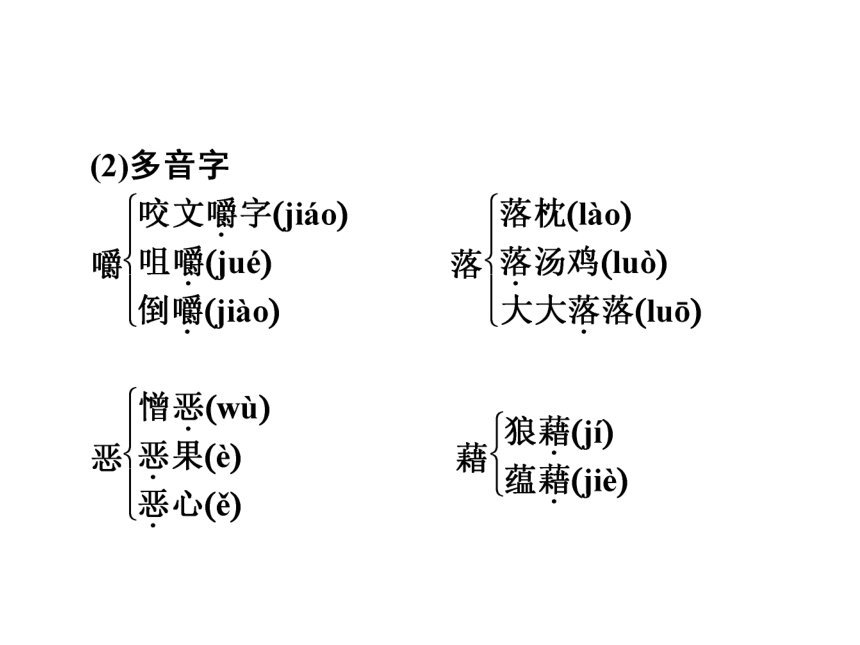

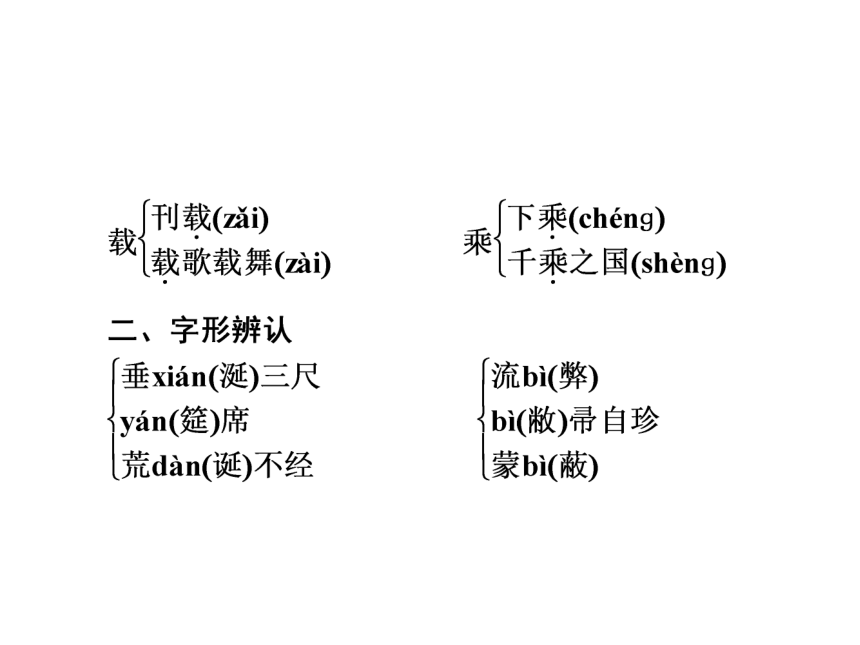

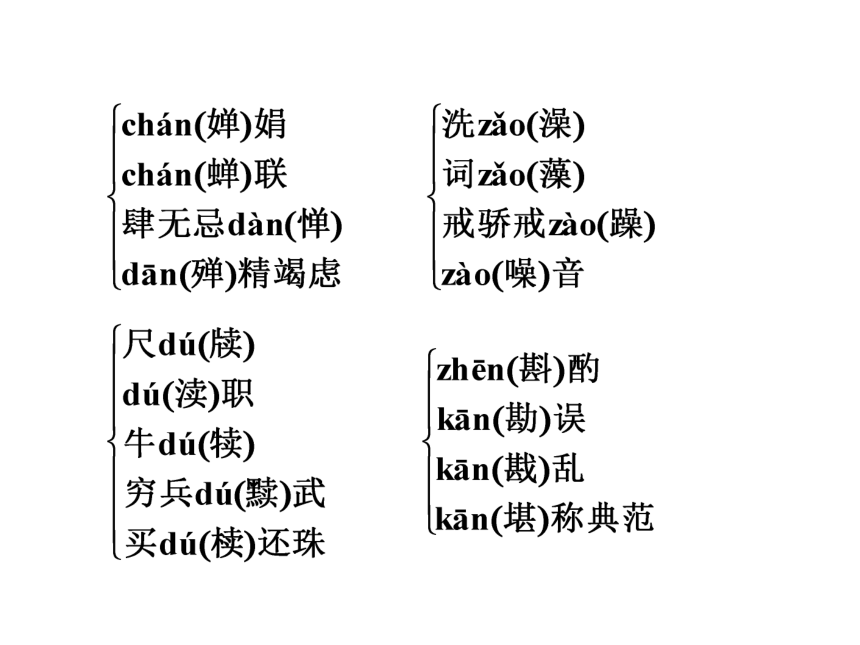

一、字音辨识

(1)单音字

三、词语辨析

(1)完美·完善

完美:指完备美好;没有缺点。常用来形容形式、语言、结构、形象、典型等。

完善:指完备美好;使完善。常用来形容设备、组织、制度、公式、措施等。

例:①12月4日上午消息,第一届“上证法治论坛”今日于北京大学英杰交流中心举行。中国证监会主席尚福林在演讲中表示,要进一步________上市公司的退出机制。

完善

②随着电视剧《赵丹》的______落幕,2010年,中央八套的电视剧大战也暂告一段落。十天以来,全国的观众守在电视机前,陪着赵丹笑,陪着赵丹哭,感受着赵丹从青涩到成熟所经历的痛并快乐着的艰难历程。

完美

(2)捉摸·琢磨

“捉摸”是猜测、预料的意思,多用于否定式。

“琢磨”读“zuó mo”时,意思是思索、考虑;读“zhuó mó”时,①雕刻和打磨(玉石),②加工使精美(指文章等)。

例:①欧元遭遇债务危机、美元走势身不由己、日本打压升值趋势失败等等,各个外汇品种都能讲一个属于自己的故事。在这样的背景下,2011年汇市会讲怎样的故事,变得更加难以_______。

②已过而立之年,科比举止还是令人_______不透,湖人和马刺比赛之前,所有队员都在场中围成一圈击掌鼓劲,偏偏科比除外,他独自一人坐在板凳上。

琢磨

捉摸

(3)咬文嚼字·字斟句酌

两者都表示对文章字句进行推敲斟酌,但表意的程度和感彩不同。咬文嚼字:形容过分地斟酌字句,多指抠字眼而不注意精神实质。

字斟句酌:指写文章或说话时慎重细致,一字一句地推敲琢磨。

例:①《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》29日正式公布。正式文本对征求意见稿400多处的细致修改,可谓_________,再度让人们读出了民意的力量、改革的决心。

字斟句酌

②我认为,真正的“________”是“深入细致地辨析字词,准确得体地使用语言,推动汉语符合规律地健康发展”。产生这样的理解,是与当前文字使用的状况分不开的。

咬文嚼字

四、词语释义

锱铢必较:________________________________________。

自鸣得意:________________________________________。

点铁成金:__________________________________________________________________________________。

学富五车:__________________________________________________________________________________。

对极少的钱或很小的事,都十分计较

自以为了不起,表示很得意。鸣,表示以为

神话故事中说仙人用手指一点使铁变成金子,多比喻把不好的或平凡的事物改变成很好的事物

语出《庄子·天下》:“惠施多方,其书五车。”后用“学富五车”形容书读得多,学问渊博

才高八斗:__________________________________________________________________________

索然无味:__________________________________________________________________________

杀青:_______________________________________________________________________________________________________________

付梓:__________________________________________________________________________

形容富有文才。谢灵运说:“天下才有一石,曹子建独占八斗,我得一斗,天下共分一斗。”

形容呆板枯燥,毫无趣味。索然,没有意味,

没有兴趣的样子。

古人著书写在竹简上,为了便于书写和防止虫蛀,先把青竹简用火烤干叫杀青。后来泛指写定著作。

古时用木版印刷,在木板上刻字叫梓,因此把稿件交付刊印叫付梓。

五、文学常识

1.走近作者

光潜(1897-1986),现代美学家、

文艺理论家,笔名孟实、孟石,安

徽桐城人。早年曾在武昌高等师范

学校、香港大学、英国爱丁堡大学、

伦敦大学、法国斯特拉斯堡大学学习,并获博士学位,回国后曾任北京大学教授、中国美学学会会长、中国外国文学学会常务理事、中国社会科学院学部委员、香港大学名誉教授等职。代表作有:《文艺心理学》、《诗论》、《谈文学》、《西方美学史》等。

2.资料链接

(1)写作背景

文学,也称语言艺术。语言,是文学作品塑造艺术形象,反映现实生活的媒介和手段,然而,文学研究和文学批评,往往对文学语言不够重视。一般人也就不大重视语言修养,用一种粗枝大叶的态度对待语言文字,不注重推敲文字,甚至白字连篇,语病百出。针对当时文学创作的这一现象,朱光潜写下这篇文章,指出:“文学是艰苦的事,只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练与吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。”

(2)文体知识

随笔是散文的一种,随手笔录、不拘一格的文字,内容广泛,形式多样,中国宋代以来凡杂记见闻,皆用此名,“五四”以来十分流行,一般以借景抒情、夹叙夹议、意味隽永、短小活泼为特色。解放以后,它是我国报刊常用的一种文学体裁,和杂文很相似,常常把文学表现手法与政论结合起来,有很强的时效性和感染力,是一种文艺性的短篇政论文。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.朱光潜在文中论述的“咬文嚼字”和现代汉语词典上“咬文嚼字”的义项是否相同?

【提示】 文中的含义不同于现代汉语词典上的义项,朱光潜赋予这个成语一种新的意义,即在文字的运用上,“必须有一字不肯放松的谨严”。它指的是写作时要字斟句酌,讲究语言运用的准确、传神,力求精确地表达自己的思想感情,

另外,“嚼”有“玩赏”的意思,所以又涉及对作品语句的玩赏、品鉴。这些,无论在写作或阅读时都要注意,提高到审美、鉴赏的境界。《咬文嚼字》一文将“咬文嚼字”和思想情感的辩证关系一线贯底,突出了“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”。而现代汉语词典上的“咬文嚼字”的意思是:“过分地斟酌字句(多用来指死抠字眼儿而不注重精神实质)。”

2.在本文中作者运用了哪些例子?作者运用这些例子想要阐明怎样的观点?读完每个实例,你得到了什么启示?

【提示】 例子①:郭沫若的剧本《屈原》里对婵娟骂宋玉“你是没有骨气的文人”一句的修改和另一文里“你有革命家的风度”一句的修改。

观点:不同句式表现的意味不同。

启示:连郭沫若用好一个字也颇费周折,说明用好语言文字很不简单,一定要细细品味,要有一字不肯放松的谨严态度。

例子②:王若虚对《史记》中“李广射虎”一段的改写。

观点:文字一增一减,意味不同。

启示:文字是好是坏,关键要看它的表达效果,而不是繁简;看似平淡无奇的语句,也会含有丰富的意思。

例子③:对贾岛“僧推月下门”一句的推敲。

观点:用字不同,意境也不同。

启示:锤炼文字不能光从字面上着眼,重要的是捕捉、把握自己要表达的感情。

子④:举“烟”的直指义和联想义与苏东坡的《惠山烹小龙团》诗“独携天上小团月,来试人间第二泉”的剖析。

观点:善用联想意义,可使意蕴丰富,有美妙的艺术效果。

启示:创作时要敢于大胆发挥想象和联想,不能满足于平淡的表达。

例子⑤:对“柳腰桃面”等套语的评述。

观点:字的联想意义最易误用而生流弊,文学创作者要用富有创造力的语言。

启示:袭用套语滥调,并不表示有学问,反而可能是思想感情贫乏、文字水平低的反映。

3.文章中,针对韩愈替贾岛修改诗句中的“推敲”的故事,作者说:“我很怀疑韩愈的修改是否真如古今所称赏的那么妥当。”对此你有什么看法?

【提示】 韩愈替贾岛改诗的故事,作为文学佳话,历来被人们作为文人“炼字”的典范,而作者却提出疑问。作者认为,语言文字是要根据思想情感来锤炼的,如果抛开贾岛当时的心情及当时的环境只去推敲这两个字,显然是不妥的,问题不在“推”字和“敲”字哪一个比较恰当,而在哪一种境界是他当时所要说的而且与全诗调和。

4.本文是如何在分析例子的基础上将自己的观点一层一层地向前推进的?

【提示】 文章先从郭沫若的剧本《屈原》中的一句话谈起,引出“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”的观点。然后从王若虚对《史记》李广射虎一段的修改的例子中得出“更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的”结论。接着又用“推敲”的例子,更进一步阐明“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲”。

既然文字与思想情感有着密切的联系,这里就涉及字的直指义和联想义,前者确定,易控制;后者不确定,不易控制。正因为后者的不确定性,往往才会产生很奇妙的效果,但有时也会产生流弊,使人们不敢创新。最后顺理成章地得出结论:只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练与吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。

5.课文始终贯串一个总的思想,就是文字和思想感情有密切的关系。你认为作者为什么要强调这一点?

【名师点拨】 作者反复强调文字和思想情感有密切的关系,强调语言是跟着思想感情走的,强调更动了文字就同时更动了思想情感,在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上“推敲”。这个观点抓住了语言的本质,抓住了推敲语言文字的本质,指出了推敲文字的根本途径。阅读时,品味语言,要品味语言所表达的思想感情;写作

时,推敲文字,要从根本上调整思想和感情,思想务求透彻,情感务求凝练,这样才能恰当地使用语言文字。

6.本文作者在品味语言上有什么特点?

【名师点拨】 朱光潜既是一位美学大师,也是一位文学和语言大师。通过学习这篇文章,我们要学会品味语言的方法。语言文字是个非常微妙的东西,任何一位语言大师,哪怕像郭沫若这样的语言大师,也有需要细细咀嚼、不断提高的时候。要提高语言修养,非下苦功不可。语言文字的品味,更是要“咬”,要“嚼”。

(1)品味语言要进行由此及彼、由表及里的思考。作者从“你这”的“这”,品出“极端憎恶的惊叹”情味,品出“强烈的情感”,而从“视之,石也”四字中,品出“发现错误而惊讶的意味”。

对“推”“敲”二字的品味,更富有独到性和启发性。

(2)品味语言要能独立思考,不迷信,不盲从。如“推敲”一例,“这段文字因缘古今传为美

谈”,“古今人也都赞赏‘敲’字比‘推’字下得好”,因为韩愈是大家,谁也不曾去怀疑。而作者“很怀疑韩愈的修改是否真如古今所称赏的那么妥当”,讲出了一大篇道理。可见,我们品味语言须独立思考才会有新的见解。

(3)品味语言、运用语言也要努力创新。正如作者所说:“‘唯陈言之务去’,这是一句最紧要的教训。”“文学是艰苦的事,只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练与吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。”语言要新,关键是从生活实际出发,生活之树是常青的。一棵树上的叶子没有两片是完全相同的,任何事物都有自己的特点,真正认识了事物的特点,语言也就新了。

细剖·深析

[楼主]

本文作者提倡读书要“咬文嚼字”,而陶渊明、马南邨则提倡读书要“不求甚解”。对朱光潜与陶渊明、马南邨的不同见解,你是怎样看的?

[沙发]

读书应该“咬文嚼字”。“无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。”就阅读说,就是要求精读,不放过一字一句,要细细咀嚼文字的意味。精读,就是古人说的,做到“字训其义,句贯其意,文寻其脉,篇会其旨”,逐步进入“字会、意会、情会、理会、神会”的境界。

[板凳]

阅读要“不求甚解”。读书主要在于“会意”,就是领会书的精神,而不要去做繁琐、牵强的解释。像读经典著作,就是要领悟它的精神实质,而不能只死抠它的一些字句。

[椅子]

两者并不矛盾。“咬文嚼字”,是精读经典著作时应有的态度。我们的前人“吟安一个字,捻断数茎须”,“两句三年得,一吟双泪流”,这样的文学作品,难道不值得反复品味吗?但是,我们也感受到知识无限与生命有限之间的矛盾,尤其在信息爆炸的时代,这种矛盾更加突出。

写作素材积累

技法借鉴

取例典型,论证有力

本文用例十几个,但并无累赘之感,除了以例分析,由例入理之外,用例典型而具有代表性,也是原因之一。首先,作者所举用字成功之例,一般都是名篇中的名句。其次,作者取例时常变换角度,如第一部分中的几个例子,尽管都是在说文字与思想、情感之间的密切联系,但角度却完全不同。再次,作者对自己所选用的事例,能够进行重新审视,使之更有力地证明自己的观点。

例证法也叫事例论证,是用令人信服的典型事例来证明自己论点正确的一种方法。它是议论文写作中最常用的一种论证方法。在典型的事例面前,道理不言自明。

要用好例证法,必须注意以下几个方面:

1.事例要丰富,点面结合。切忌单一狭隘,古今中外相映生辉。同类事例掌握多时可考虑采用句式排比列举。

2.事例要典型、确凿,有影响力。一般来讲,应优先考虑著名的人物或事例,慎用校园、家庭、市井街头的琐碎事例。

3.事例的叙述要简明扼要。切忌拖泥带水,过于详细。举例是为了证明观点,不是为了弄清事实,切忌本末倒置。

4.事例列举之后要简短分析。不能将例证法变成事例列举,忌有例无证。

●随堂练笔

在下文标号的横线处续写句子。要求:a.续写的句子要符合文意,与上下文衔接自然,文意贯通;b.①②处的句子要与前面画横线的句子句式相同,事例应典型;c.③句要从正反两个方面对整段文字作总结。

历史是一面镜子,假若当初商纣王能广开言路,察纳忠言,何至于落个国破家亡、葬身火海的下场呢?①_______________________________

然而,反过来说,如果当初齐威王不采纳邹忌的讽谏,又怎么能取得“战胜于朝廷”的结果呢?

②_____________________________________

综上所述,不难看出:③_____________________

【参考示例】 ①假如当初袁绍能礼贤下士,虚心听取许攸的劝告,何至于痛失乌桓、兵败官渡呢?

②如果当初唐太宗不能听取魏征的逆耳忠言,又怎么能出现“贞观之治”的太平盛世呢?

③拒纳人言者,亡;善纳人言者,昌。(或:止谤者,亡;纳谏者,昌。)

素材积累

1.课内素材开发

朱光潜学贯中西,博古通今。他以自己深湛的研究沟通了西方美学和中国传统美学,沟通了旧的唯心主义美学和马克思主义美学,沟通了“五四”以来中国现代美学和当代美学。他是中国美学史上一座横跨古今、沟通中外的“桥梁”,是我国现当代最负盛名并赢得崇高国际声誉的美学大师。朱光潜不仅著述甚丰,他本人更具有崇高的治学精神和高尚的学术品格。他勇于批判自己,

执著地求索真理:当他认识到以往在唯心主义体系下研究美学“是在迷径里使力绕圈子”,就开始用更先进的马克思主义指导自己的研究,使自己的美学思想向真理趋进;他反对老化、僵化,提倡不断进取。为方便研究马列主义原著,他在花甲之年开始自学俄语,更在八十高龄之际写出《谈美书简》和《美学拾穗集》,翻译近代第一部社会科学著作——维科的《新科学》,学习研究一生不辍。

[适用话题]

上述材料可以应用在“追求”“信念”“执著”“品格”“老当益壮”等话题的作文中。

2.鲜活素材速递

中国美学 当从朱光潜们“接着讲”

2010年08月10日《东方早报》

“到了改变美学(欧洲中心主义)这种偏见的时候了。”参加第18届世界美学大会的学者昨天呼吁,在中国社会处于急剧变化的转型阶段,东方美学尤其是中国美学的复兴令人期待,对中国美学来说,尤其要从朱光潜、宗白华等“接着讲”。

中华美学学会副会长兼高校美学研究会会长、北京大学美学与美育中心主任叶朗认为,“中国美学在新世纪里可以有新创造,可以创建有中国特色的新学派。”

因为,学术界对于学术发展的方向形成了共识;中国美学界已经有比较厚实的学术积累和人才储备;有比较畅通的学科综合和国际交流的渠道;新的时代提出了新的理论和实践上的问题,其中最突出的一个问题就是人们的物质追求与精神生活之间失去平衡。

“中国当代美学应该回应这个时代要求,更多地关注心灵世界、精神世界的问题。”叶朗说。

对于如何创建具有中国特色的美学学派?叶朗认为,关键是在美学理论的核心层进行新的理论创造,有一个稳定的理论核心。“要特别重视吸收朱光潜、宗白华、冯友兰等前辈学者的理论成果。撇开他们,一切从头来做,一切自我创造,是违背人文学科的发展规律的。也就是说,人文学科的新的创造必须尊重古今中外思想文化的经典创造和学术积累,必须从经典思想家‘接着讲’。”

[适用话题]

这则材料适用于“改变”“继承与创新”“发展”“吸收与创造”等话题的作文。

知能优化演练

美文佳作欣赏

朱光潜“柔弱”得连只猫都可以欺负他(节选)

柴 静

二

昨天在《巨流河》里又碰到他。

齐邦媛写在战火中的武大,朱光潜当时是教务长,已经名满天下了,特意找到这个一年级的新生,让她从哲学系转学外文,说“现在武大转到这么僻远的地方,哲学系有一些课开不出来,我看到你的作文,你太多愁善感,似乎不适于哲学,你如果转入外文系,我可以做你的导师,有问题可以随时问我”。

朱开的课是《英诗金库》,每首诗要她背诵。

一九四五年,战争未完,齐邦媛和几个同班的女生,走下白塔街,经过湿漉漉的水西门,地上有薄冰,背诵雪莱的《沮丧》,“它的第三节有一行贴切地说出我那时无从诉说的心情‘没有内在的平静,没有外在的安宁’。”

当时的艰困,朱光潜上课时“一字不提”,只是有天讲到华兹华斯的《玛格丽特的悲苦》,写到一个女人,儿子七年没有音讯,说中国古诗有相近的话:“风云有鸟路,江汉限无梁”,竟然语带哽咽,稍停顿又念下去,念到最后两句,

“If any chance to heave a sigh, They pity me, and not my grief. (如果有人为我叹息,他是怜悯我,而不是我的悲苦)”,他取下眼镜,眼泪流下双颊,突然把书阖上,快步走出教室,留下满室愕然,无人开口说话。

八十多岁的齐邦媛,一生流离,去国离乡,却一直记得这个瞬间,“即使是最绝望的诗中也似有强韧的生命力……人生没有绝路,任何情况之下,弦歌不辍是我活着的最大依靠”。

三

朱光潜是个敏感的人,学生到他家中,想要打扫庭院里的层层落叶,他拦住了“我好不容易才积到这么厚,可以听到雨声”。

但他没有颓废感伤的浪漫主义病,他喜欢人生的一切趣味,写过一个外交官,本来无须,下巴光光,但一直拿手在腮边捻,有人看不惯,觉得是官气,他却看得很有兴味,觉得诙谐。又写一个英国文学家和几个女人同路,别人都看他身边的女人,文学家不高兴了,面孔一板“哼,别的地方也有人这样看我”。

他喜爱这些细节,只观察,不轻易评判,但这里自有一种力量。

他的学生第一次见他时,说“他专注地注视,甚至逼视着你,你似乎感到自己大脑的每一个皱褶处都被他看透了,说实话,开始并不感到舒服自在”。

他与各式各样的人与各式各样的倾向都保持接触,保持理解,但无论什么进入这颗心灵,都会呈现它本来的面目,无法故弄玄虚。“头一点我要求合逻辑。一番话在未说以前,我必须把思想先弄清楚,自己先明白,才能让读者明白,糊里糊涂地混过去,表面堂皇铿锵,

骨子里不知所云或是暗藏矛盾,这个毛病极易犯,我知道提防它,是得力于外国文字的训练。我爱好法国人所推崇的清晰。”

他前后在欧洲几个大学里做过14年的学生,解剖过鲨鱼,制造过染色切片,读过建筑史,学过符号名学,用过熏烟鼓和电气反应表测验心理反应,并没有专修艺术,这样的人写和译的时候,把艺术被人裱糊出来的吓人嘴脸撕了个稀烂,有赤子般的诚实。

他写文艺批评,写到宋神宗有次看到苏子瞻“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”几句词时叹息,“忠君爱国之情溢于言表!”。

他看到这里,直接说,这话“令人发呕”。

所以他写“我应该感谢文艺的地方很多,尤其是它教我学会一种观世法……凡是不能持冷静的客观的态度的人,毛病都在把‘我’看得太大。他们从‘我’这一副着色的望远镜里看世界,一切事物于是都失去它们本来的面目”。

四

1929年,当时社会风潮处处鼓呼让学生运动,他却让青年时时小心“十字街头上握有最大威权的是习俗。习俗有两种,一为传统,一为时尚。儒家的礼教,五芳斋的馄饨,是传统;新文化运动,四马路的新装,是时尚。

传说尊旧,时尚趋新,新旧虽不同,而盲从附和,不假思索,则根本无二致”。

他说“强者皇然叫嚣,弱者随声附和,旧者盲从传说,新者盲从时尚,相习成风,每况愈下,而社会之浮浅顽劣虚伪酷毒,乃旧不可收拾。”

所以他要呼吁在思想上要打破一切偶像,但“打破偶像,也并非鲁莽叫嚣可以了事,那还是十字街头的特色”。

他说,我们要能于叫嚣扰攘中,能自由伸张自我,不要汩没在十字街头的影响里去

所以他写过为什么要研究美学,美无形无迹,但是“它伸展同情,扩充想象,增加对于人情物理的深广真确的认识。这三件事是一切真正道德的基础。从历史看,许多道德信条到缺乏这种基础时,便为浅见和武断所把持,变为狭隘、虚伪、酷毒的桎梏”。

蔡元培说,一个没有审美的民族是不知善恶的,所以他们这代人,试图在蛮荒上遍植青草,新绿烧成沙土,又有人在焦黑中栽下。1947年,朱光潜写文章说文艺的天性便是自由,“文艺不光本身是一种真正自由的运动,并且也是令人得到自由的一种力量”。

他因为信仰这样的自由曾饱受折磨,在北大的广场挨批斗时,在现场的人后来写“他稀疏的头顶上白发在寒风中颤抖”。

他临逝前,有学生去看他,他写下“野火烧不尽,春风吹又生”。

五

他家保姆曾经说:朱先生在家里,连那两只猫都敢欺负他。他有一个扶手椅,是写作时坐的,那两只猫也经常去那上面休憩。有时候他过去,那两只猫也不躲闪,他挥着手:“走开!走开!”但那两只猫理也不理他。

朱光潜的女儿回忆,在文革时,“有时候,吃着晚饭,抄家的人就来了,有些还是七八岁的孩子,闯进家门:‘朱光潜,站起来,站着!老实交待!’有时候我看不下去:‘你们让他吃完饭不行吗?’‘不行,我们还没有吃饭呢!’

善本身极为柔弱,但却不可征服。

他女儿说他是个顽固的人,“虽然历经磨难,可是只要是他认定了是正确的东西,他就会坚持下去。‘文革’之后,

我劝过他:‘不要弄你的美学了,你弄了哪次运动落下你了?再弄,也不过是运动再次来临的时候让你灭亡的证据。’说:‘有些东西现在看起来没有用,但是将来用得着,搞学术研究总还是有用的。我要趁自己能干的时候干出来。’我说:‘你还没有搞够吗?’他说:‘我不搞就没有人搞了。’”

他终生恪守自己的座右铭“此身、此时、此地”,此身,是说凡此身应该做而且能够做的事,决不推诿给别人。此时,是指凡此时应该做而且能够做的事,决不推延到将来。此地,是说凡此地应该做而且能够做的事,决不等待想象中更好的境地。

(2010-11-18中新网博客精选)

【赏评】 朱光潜“柔弱”得连只猫都可以欺负他。善本身极为柔弱,但却不可征服。朱光潜讲华兹华斯的《玛格丽特的悲苦》,会让我们认识到,即使是最绝望的诗中也似有强韧的生命力。朱光潜是个敏感的人,但他没有颓废感伤的浪漫主义病,他喜欢人生的一切趣味,他喜爱这些细节,只观察,不轻易评判,但这里自有一种力量。朱光潜说文艺的天性便是自由,“文艺不光本身是一种真正自由的运动,并且也是令人得到自由的一种力量”。 朱光潜终生恪守的座右铭“此身、此时、此地”更会给人很多的启发。

诗海探珠

春夜洛城闻笛

李 白

谁家玉笛暗飞声,

散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情?

【赏析】 这首诗写乡思。题中“洛城”表明是客居,“春夜”点出季节及具体时间。起句即从笛声落笔。这笛声立刻触动诗人的羁旅情怀。这里“暗”字有多重意蕴。主要是说笛声暗送,似乎专意飞来给在外作客的人听,以动其离愁别恨。全句表现出一种难于为怀的心绪,所谓以主观写客观。第二句着意渲染笛声,说它“散入春风”,“满洛城”,仿佛无处不在,无处不闻。

这自然是有心人的主观感觉的极度夸张。“散”字用得妙。“散”是均匀、遍布。笛声“散入春风”,随着春风传到各处。

为什么闻笛声诗人会触动乡思呢?第三句点出《折柳》曲。古人送别时折柳,盼望亲人来归也折柳。据说“柳”谐“留”音,故折柳送行表示别情。长安灞桥即为有名的送别之地,或云其地杨柳为送行人攀折殆尽。

《折杨柳》曲伤离惜别,其音哀怨幽咽。晋太康末,京洛流行《折杨柳》歌,有“兵革苦辛”之词。北朝《折杨柳歌》曰:“上马不捉鞭,反拗杨柳枝;蹀坐吹长笛,愁杀行客儿。”大约都是据曲意填的歌词。所以,诗人听到这《折柳》曲,便引起客愁乡思。《折柳》为全诗点睛,亦即“闻笛”的题义所在。三、四两句写诗人自己情怀,却从他人反说。强调“此夜”,是面对所有客居洛阳城的人讲话,为结句“何人不起故园情”作势。不言“我”,却更见“我”感触之深,乡思之切。

【思考】 前人在评论这首诗时曾说,“折柳”二字是全诗的关键。诗中“折柳”的寓意是什么?你是否同意“关键”之说?为什么?

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第 8课 咬文嚼字

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

一、字音辨识

(1)单音字

三、词语辨析

(1)完美·完善

完美:指完备美好;没有缺点。常用来形容形式、语言、结构、形象、典型等。

完善:指完备美好;使完善。常用来形容设备、组织、制度、公式、措施等。

例:①12月4日上午消息,第一届“上证法治论坛”今日于北京大学英杰交流中心举行。中国证监会主席尚福林在演讲中表示,要进一步________上市公司的退出机制。

完善

②随着电视剧《赵丹》的______落幕,2010年,中央八套的电视剧大战也暂告一段落。十天以来,全国的观众守在电视机前,陪着赵丹笑,陪着赵丹哭,感受着赵丹从青涩到成熟所经历的痛并快乐着的艰难历程。

完美

(2)捉摸·琢磨

“捉摸”是猜测、预料的意思,多用于否定式。

“琢磨”读“zuó mo”时,意思是思索、考虑;读“zhuó mó”时,①雕刻和打磨(玉石),②加工使精美(指文章等)。

例:①欧元遭遇债务危机、美元走势身不由己、日本打压升值趋势失败等等,各个外汇品种都能讲一个属于自己的故事。在这样的背景下,2011年汇市会讲怎样的故事,变得更加难以_______。

②已过而立之年,科比举止还是令人_______不透,湖人和马刺比赛之前,所有队员都在场中围成一圈击掌鼓劲,偏偏科比除外,他独自一人坐在板凳上。

琢磨

捉摸

(3)咬文嚼字·字斟句酌

两者都表示对文章字句进行推敲斟酌,但表意的程度和感彩不同。咬文嚼字:形容过分地斟酌字句,多指抠字眼而不注意精神实质。

字斟句酌:指写文章或说话时慎重细致,一字一句地推敲琢磨。

例:①《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》29日正式公布。正式文本对征求意见稿400多处的细致修改,可谓_________,再度让人们读出了民意的力量、改革的决心。

字斟句酌

②我认为,真正的“________”是“深入细致地辨析字词,准确得体地使用语言,推动汉语符合规律地健康发展”。产生这样的理解,是与当前文字使用的状况分不开的。

咬文嚼字

四、词语释义

锱铢必较:________________________________________。

自鸣得意:________________________________________。

点铁成金:__________________________________________________________________________________。

学富五车:__________________________________________________________________________________。

对极少的钱或很小的事,都十分计较

自以为了不起,表示很得意。鸣,表示以为

神话故事中说仙人用手指一点使铁变成金子,多比喻把不好的或平凡的事物改变成很好的事物

语出《庄子·天下》:“惠施多方,其书五车。”后用“学富五车”形容书读得多,学问渊博

才高八斗:__________________________________________________________________________

索然无味:__________________________________________________________________________

杀青:_______________________________________________________________________________________________________________

付梓:__________________________________________________________________________

形容富有文才。谢灵运说:“天下才有一石,曹子建独占八斗,我得一斗,天下共分一斗。”

形容呆板枯燥,毫无趣味。索然,没有意味,

没有兴趣的样子。

古人著书写在竹简上,为了便于书写和防止虫蛀,先把青竹简用火烤干叫杀青。后来泛指写定著作。

古时用木版印刷,在木板上刻字叫梓,因此把稿件交付刊印叫付梓。

五、文学常识

1.走近作者

光潜(1897-1986),现代美学家、

文艺理论家,笔名孟实、孟石,安

徽桐城人。早年曾在武昌高等师范

学校、香港大学、英国爱丁堡大学、

伦敦大学、法国斯特拉斯堡大学学习,并获博士学位,回国后曾任北京大学教授、中国美学学会会长、中国外国文学学会常务理事、中国社会科学院学部委员、香港大学名誉教授等职。代表作有:《文艺心理学》、《诗论》、《谈文学》、《西方美学史》等。

2.资料链接

(1)写作背景

文学,也称语言艺术。语言,是文学作品塑造艺术形象,反映现实生活的媒介和手段,然而,文学研究和文学批评,往往对文学语言不够重视。一般人也就不大重视语言修养,用一种粗枝大叶的态度对待语言文字,不注重推敲文字,甚至白字连篇,语病百出。针对当时文学创作的这一现象,朱光潜写下这篇文章,指出:“文学是艰苦的事,只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练与吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。”

(2)文体知识

随笔是散文的一种,随手笔录、不拘一格的文字,内容广泛,形式多样,中国宋代以来凡杂记见闻,皆用此名,“五四”以来十分流行,一般以借景抒情、夹叙夹议、意味隽永、短小活泼为特色。解放以后,它是我国报刊常用的一种文学体裁,和杂文很相似,常常把文学表现手法与政论结合起来,有很强的时效性和感染力,是一种文艺性的短篇政论文。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.朱光潜在文中论述的“咬文嚼字”和现代汉语词典上“咬文嚼字”的义项是否相同?

【提示】 文中的含义不同于现代汉语词典上的义项,朱光潜赋予这个成语一种新的意义,即在文字的运用上,“必须有一字不肯放松的谨严”。它指的是写作时要字斟句酌,讲究语言运用的准确、传神,力求精确地表达自己的思想感情,

另外,“嚼”有“玩赏”的意思,所以又涉及对作品语句的玩赏、品鉴。这些,无论在写作或阅读时都要注意,提高到审美、鉴赏的境界。《咬文嚼字》一文将“咬文嚼字”和思想情感的辩证关系一线贯底,突出了“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”。而现代汉语词典上的“咬文嚼字”的意思是:“过分地斟酌字句(多用来指死抠字眼儿而不注重精神实质)。”

2.在本文中作者运用了哪些例子?作者运用这些例子想要阐明怎样的观点?读完每个实例,你得到了什么启示?

【提示】 例子①:郭沫若的剧本《屈原》里对婵娟骂宋玉“你是没有骨气的文人”一句的修改和另一文里“你有革命家的风度”一句的修改。

观点:不同句式表现的意味不同。

启示:连郭沫若用好一个字也颇费周折,说明用好语言文字很不简单,一定要细细品味,要有一字不肯放松的谨严态度。

例子②:王若虚对《史记》中“李广射虎”一段的改写。

观点:文字一增一减,意味不同。

启示:文字是好是坏,关键要看它的表达效果,而不是繁简;看似平淡无奇的语句,也会含有丰富的意思。

例子③:对贾岛“僧推月下门”一句的推敲。

观点:用字不同,意境也不同。

启示:锤炼文字不能光从字面上着眼,重要的是捕捉、把握自己要表达的感情。

子④:举“烟”的直指义和联想义与苏东坡的《惠山烹小龙团》诗“独携天上小团月,来试人间第二泉”的剖析。

观点:善用联想意义,可使意蕴丰富,有美妙的艺术效果。

启示:创作时要敢于大胆发挥想象和联想,不能满足于平淡的表达。

例子⑤:对“柳腰桃面”等套语的评述。

观点:字的联想意义最易误用而生流弊,文学创作者要用富有创造力的语言。

启示:袭用套语滥调,并不表示有学问,反而可能是思想感情贫乏、文字水平低的反映。

3.文章中,针对韩愈替贾岛修改诗句中的“推敲”的故事,作者说:“我很怀疑韩愈的修改是否真如古今所称赏的那么妥当。”对此你有什么看法?

【提示】 韩愈替贾岛改诗的故事,作为文学佳话,历来被人们作为文人“炼字”的典范,而作者却提出疑问。作者认为,语言文字是要根据思想情感来锤炼的,如果抛开贾岛当时的心情及当时的环境只去推敲这两个字,显然是不妥的,问题不在“推”字和“敲”字哪一个比较恰当,而在哪一种境界是他当时所要说的而且与全诗调和。

4.本文是如何在分析例子的基础上将自己的观点一层一层地向前推进的?

【提示】 文章先从郭沫若的剧本《屈原》中的一句话谈起,引出“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”的观点。然后从王若虚对《史记》李广射虎一段的修改的例子中得出“更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的”结论。接着又用“推敲”的例子,更进一步阐明“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲”。

既然文字与思想情感有着密切的联系,这里就涉及字的直指义和联想义,前者确定,易控制;后者不确定,不易控制。正因为后者的不确定性,往往才会产生很奇妙的效果,但有时也会产生流弊,使人们不敢创新。最后顺理成章地得出结论:只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练与吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。

5.课文始终贯串一个总的思想,就是文字和思想感情有密切的关系。你认为作者为什么要强调这一点?

【名师点拨】 作者反复强调文字和思想情感有密切的关系,强调语言是跟着思想感情走的,强调更动了文字就同时更动了思想情感,在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上“推敲”。这个观点抓住了语言的本质,抓住了推敲语言文字的本质,指出了推敲文字的根本途径。阅读时,品味语言,要品味语言所表达的思想感情;写作

时,推敲文字,要从根本上调整思想和感情,思想务求透彻,情感务求凝练,这样才能恰当地使用语言文字。

6.本文作者在品味语言上有什么特点?

【名师点拨】 朱光潜既是一位美学大师,也是一位文学和语言大师。通过学习这篇文章,我们要学会品味语言的方法。语言文字是个非常微妙的东西,任何一位语言大师,哪怕像郭沫若这样的语言大师,也有需要细细咀嚼、不断提高的时候。要提高语言修养,非下苦功不可。语言文字的品味,更是要“咬”,要“嚼”。

(1)品味语言要进行由此及彼、由表及里的思考。作者从“你这”的“这”,品出“极端憎恶的惊叹”情味,品出“强烈的情感”,而从“视之,石也”四字中,品出“发现错误而惊讶的意味”。

对“推”“敲”二字的品味,更富有独到性和启发性。

(2)品味语言要能独立思考,不迷信,不盲从。如“推敲”一例,“这段文字因缘古今传为美

谈”,“古今人也都赞赏‘敲’字比‘推’字下得好”,因为韩愈是大家,谁也不曾去怀疑。而作者“很怀疑韩愈的修改是否真如古今所称赏的那么妥当”,讲出了一大篇道理。可见,我们品味语言须独立思考才会有新的见解。

(3)品味语言、运用语言也要努力创新。正如作者所说:“‘唯陈言之务去’,这是一句最紧要的教训。”“文学是艰苦的事,只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练与吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。”语言要新,关键是从生活实际出发,生活之树是常青的。一棵树上的叶子没有两片是完全相同的,任何事物都有自己的特点,真正认识了事物的特点,语言也就新了。

细剖·深析

[楼主]

本文作者提倡读书要“咬文嚼字”,而陶渊明、马南邨则提倡读书要“不求甚解”。对朱光潜与陶渊明、马南邨的不同见解,你是怎样看的?

[沙发]

读书应该“咬文嚼字”。“无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。”就阅读说,就是要求精读,不放过一字一句,要细细咀嚼文字的意味。精读,就是古人说的,做到“字训其义,句贯其意,文寻其脉,篇会其旨”,逐步进入“字会、意会、情会、理会、神会”的境界。

[板凳]

阅读要“不求甚解”。读书主要在于“会意”,就是领会书的精神,而不要去做繁琐、牵强的解释。像读经典著作,就是要领悟它的精神实质,而不能只死抠它的一些字句。

[椅子]

两者并不矛盾。“咬文嚼字”,是精读经典著作时应有的态度。我们的前人“吟安一个字,捻断数茎须”,“两句三年得,一吟双泪流”,这样的文学作品,难道不值得反复品味吗?但是,我们也感受到知识无限与生命有限之间的矛盾,尤其在信息爆炸的时代,这种矛盾更加突出。

写作素材积累

技法借鉴

取例典型,论证有力

本文用例十几个,但并无累赘之感,除了以例分析,由例入理之外,用例典型而具有代表性,也是原因之一。首先,作者所举用字成功之例,一般都是名篇中的名句。其次,作者取例时常变换角度,如第一部分中的几个例子,尽管都是在说文字与思想、情感之间的密切联系,但角度却完全不同。再次,作者对自己所选用的事例,能够进行重新审视,使之更有力地证明自己的观点。

例证法也叫事例论证,是用令人信服的典型事例来证明自己论点正确的一种方法。它是议论文写作中最常用的一种论证方法。在典型的事例面前,道理不言自明。

要用好例证法,必须注意以下几个方面:

1.事例要丰富,点面结合。切忌单一狭隘,古今中外相映生辉。同类事例掌握多时可考虑采用句式排比列举。

2.事例要典型、确凿,有影响力。一般来讲,应优先考虑著名的人物或事例,慎用校园、家庭、市井街头的琐碎事例。

3.事例的叙述要简明扼要。切忌拖泥带水,过于详细。举例是为了证明观点,不是为了弄清事实,切忌本末倒置。

4.事例列举之后要简短分析。不能将例证法变成事例列举,忌有例无证。

●随堂练笔

在下文标号的横线处续写句子。要求:a.续写的句子要符合文意,与上下文衔接自然,文意贯通;b.①②处的句子要与前面画横线的句子句式相同,事例应典型;c.③句要从正反两个方面对整段文字作总结。

历史是一面镜子,假若当初商纣王能广开言路,察纳忠言,何至于落个国破家亡、葬身火海的下场呢?①_______________________________

然而,反过来说,如果当初齐威王不采纳邹忌的讽谏,又怎么能取得“战胜于朝廷”的结果呢?

②_____________________________________

综上所述,不难看出:③_____________________

【参考示例】 ①假如当初袁绍能礼贤下士,虚心听取许攸的劝告,何至于痛失乌桓、兵败官渡呢?

②如果当初唐太宗不能听取魏征的逆耳忠言,又怎么能出现“贞观之治”的太平盛世呢?

③拒纳人言者,亡;善纳人言者,昌。(或:止谤者,亡;纳谏者,昌。)

素材积累

1.课内素材开发

朱光潜学贯中西,博古通今。他以自己深湛的研究沟通了西方美学和中国传统美学,沟通了旧的唯心主义美学和马克思主义美学,沟通了“五四”以来中国现代美学和当代美学。他是中国美学史上一座横跨古今、沟通中外的“桥梁”,是我国现当代最负盛名并赢得崇高国际声誉的美学大师。朱光潜不仅著述甚丰,他本人更具有崇高的治学精神和高尚的学术品格。他勇于批判自己,

执著地求索真理:当他认识到以往在唯心主义体系下研究美学“是在迷径里使力绕圈子”,就开始用更先进的马克思主义指导自己的研究,使自己的美学思想向真理趋进;他反对老化、僵化,提倡不断进取。为方便研究马列主义原著,他在花甲之年开始自学俄语,更在八十高龄之际写出《谈美书简》和《美学拾穗集》,翻译近代第一部社会科学著作——维科的《新科学》,学习研究一生不辍。

[适用话题]

上述材料可以应用在“追求”“信念”“执著”“品格”“老当益壮”等话题的作文中。

2.鲜活素材速递

中国美学 当从朱光潜们“接着讲”

2010年08月10日《东方早报》

“到了改变美学(欧洲中心主义)这种偏见的时候了。”参加第18届世界美学大会的学者昨天呼吁,在中国社会处于急剧变化的转型阶段,东方美学尤其是中国美学的复兴令人期待,对中国美学来说,尤其要从朱光潜、宗白华等“接着讲”。

中华美学学会副会长兼高校美学研究会会长、北京大学美学与美育中心主任叶朗认为,“中国美学在新世纪里可以有新创造,可以创建有中国特色的新学派。”

因为,学术界对于学术发展的方向形成了共识;中国美学界已经有比较厚实的学术积累和人才储备;有比较畅通的学科综合和国际交流的渠道;新的时代提出了新的理论和实践上的问题,其中最突出的一个问题就是人们的物质追求与精神生活之间失去平衡。

“中国当代美学应该回应这个时代要求,更多地关注心灵世界、精神世界的问题。”叶朗说。

对于如何创建具有中国特色的美学学派?叶朗认为,关键是在美学理论的核心层进行新的理论创造,有一个稳定的理论核心。“要特别重视吸收朱光潜、宗白华、冯友兰等前辈学者的理论成果。撇开他们,一切从头来做,一切自我创造,是违背人文学科的发展规律的。也就是说,人文学科的新的创造必须尊重古今中外思想文化的经典创造和学术积累,必须从经典思想家‘接着讲’。”

[适用话题]

这则材料适用于“改变”“继承与创新”“发展”“吸收与创造”等话题的作文。

知能优化演练

美文佳作欣赏

朱光潜“柔弱”得连只猫都可以欺负他(节选)

柴 静

二

昨天在《巨流河》里又碰到他。

齐邦媛写在战火中的武大,朱光潜当时是教务长,已经名满天下了,特意找到这个一年级的新生,让她从哲学系转学外文,说“现在武大转到这么僻远的地方,哲学系有一些课开不出来,我看到你的作文,你太多愁善感,似乎不适于哲学,你如果转入外文系,我可以做你的导师,有问题可以随时问我”。

朱开的课是《英诗金库》,每首诗要她背诵。

一九四五年,战争未完,齐邦媛和几个同班的女生,走下白塔街,经过湿漉漉的水西门,地上有薄冰,背诵雪莱的《沮丧》,“它的第三节有一行贴切地说出我那时无从诉说的心情‘没有内在的平静,没有外在的安宁’。”

当时的艰困,朱光潜上课时“一字不提”,只是有天讲到华兹华斯的《玛格丽特的悲苦》,写到一个女人,儿子七年没有音讯,说中国古诗有相近的话:“风云有鸟路,江汉限无梁”,竟然语带哽咽,稍停顿又念下去,念到最后两句,

“If any chance to heave a sigh, They pity me, and not my grief. (如果有人为我叹息,他是怜悯我,而不是我的悲苦)”,他取下眼镜,眼泪流下双颊,突然把书阖上,快步走出教室,留下满室愕然,无人开口说话。

八十多岁的齐邦媛,一生流离,去国离乡,却一直记得这个瞬间,“即使是最绝望的诗中也似有强韧的生命力……人生没有绝路,任何情况之下,弦歌不辍是我活着的最大依靠”。

三

朱光潜是个敏感的人,学生到他家中,想要打扫庭院里的层层落叶,他拦住了“我好不容易才积到这么厚,可以听到雨声”。

但他没有颓废感伤的浪漫主义病,他喜欢人生的一切趣味,写过一个外交官,本来无须,下巴光光,但一直拿手在腮边捻,有人看不惯,觉得是官气,他却看得很有兴味,觉得诙谐。又写一个英国文学家和几个女人同路,别人都看他身边的女人,文学家不高兴了,面孔一板“哼,别的地方也有人这样看我”。

他喜爱这些细节,只观察,不轻易评判,但这里自有一种力量。

他的学生第一次见他时,说“他专注地注视,甚至逼视着你,你似乎感到自己大脑的每一个皱褶处都被他看透了,说实话,开始并不感到舒服自在”。

他与各式各样的人与各式各样的倾向都保持接触,保持理解,但无论什么进入这颗心灵,都会呈现它本来的面目,无法故弄玄虚。“头一点我要求合逻辑。一番话在未说以前,我必须把思想先弄清楚,自己先明白,才能让读者明白,糊里糊涂地混过去,表面堂皇铿锵,

骨子里不知所云或是暗藏矛盾,这个毛病极易犯,我知道提防它,是得力于外国文字的训练。我爱好法国人所推崇的清晰。”

他前后在欧洲几个大学里做过14年的学生,解剖过鲨鱼,制造过染色切片,读过建筑史,学过符号名学,用过熏烟鼓和电气反应表测验心理反应,并没有专修艺术,这样的人写和译的时候,把艺术被人裱糊出来的吓人嘴脸撕了个稀烂,有赤子般的诚实。

他写文艺批评,写到宋神宗有次看到苏子瞻“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”几句词时叹息,“忠君爱国之情溢于言表!”。

他看到这里,直接说,这话“令人发呕”。

所以他写“我应该感谢文艺的地方很多,尤其是它教我学会一种观世法……凡是不能持冷静的客观的态度的人,毛病都在把‘我’看得太大。他们从‘我’这一副着色的望远镜里看世界,一切事物于是都失去它们本来的面目”。

四

1929年,当时社会风潮处处鼓呼让学生运动,他却让青年时时小心“十字街头上握有最大威权的是习俗。习俗有两种,一为传统,一为时尚。儒家的礼教,五芳斋的馄饨,是传统;新文化运动,四马路的新装,是时尚。

传说尊旧,时尚趋新,新旧虽不同,而盲从附和,不假思索,则根本无二致”。

他说“强者皇然叫嚣,弱者随声附和,旧者盲从传说,新者盲从时尚,相习成风,每况愈下,而社会之浮浅顽劣虚伪酷毒,乃旧不可收拾。”

所以他要呼吁在思想上要打破一切偶像,但“打破偶像,也并非鲁莽叫嚣可以了事,那还是十字街头的特色”。

他说,我们要能于叫嚣扰攘中,能自由伸张自我,不要汩没在十字街头的影响里去

所以他写过为什么要研究美学,美无形无迹,但是“它伸展同情,扩充想象,增加对于人情物理的深广真确的认识。这三件事是一切真正道德的基础。从历史看,许多道德信条到缺乏这种基础时,便为浅见和武断所把持,变为狭隘、虚伪、酷毒的桎梏”。

蔡元培说,一个没有审美的民族是不知善恶的,所以他们这代人,试图在蛮荒上遍植青草,新绿烧成沙土,又有人在焦黑中栽下。1947年,朱光潜写文章说文艺的天性便是自由,“文艺不光本身是一种真正自由的运动,并且也是令人得到自由的一种力量”。

他因为信仰这样的自由曾饱受折磨,在北大的广场挨批斗时,在现场的人后来写“他稀疏的头顶上白发在寒风中颤抖”。

他临逝前,有学生去看他,他写下“野火烧不尽,春风吹又生”。

五

他家保姆曾经说:朱先生在家里,连那两只猫都敢欺负他。他有一个扶手椅,是写作时坐的,那两只猫也经常去那上面休憩。有时候他过去,那两只猫也不躲闪,他挥着手:“走开!走开!”但那两只猫理也不理他。

朱光潜的女儿回忆,在文革时,“有时候,吃着晚饭,抄家的人就来了,有些还是七八岁的孩子,闯进家门:‘朱光潜,站起来,站着!老实交待!’有时候我看不下去:‘你们让他吃完饭不行吗?’‘不行,我们还没有吃饭呢!’

善本身极为柔弱,但却不可征服。

他女儿说他是个顽固的人,“虽然历经磨难,可是只要是他认定了是正确的东西,他就会坚持下去。‘文革’之后,

我劝过他:‘不要弄你的美学了,你弄了哪次运动落下你了?再弄,也不过是运动再次来临的时候让你灭亡的证据。’说:‘有些东西现在看起来没有用,但是将来用得着,搞学术研究总还是有用的。我要趁自己能干的时候干出来。’我说:‘你还没有搞够吗?’他说:‘我不搞就没有人搞了。’”

他终生恪守自己的座右铭“此身、此时、此地”,此身,是说凡此身应该做而且能够做的事,决不推诿给别人。此时,是指凡此时应该做而且能够做的事,决不推延到将来。此地,是说凡此地应该做而且能够做的事,决不等待想象中更好的境地。

(2010-11-18中新网博客精选)

【赏评】 朱光潜“柔弱”得连只猫都可以欺负他。善本身极为柔弱,但却不可征服。朱光潜讲华兹华斯的《玛格丽特的悲苦》,会让我们认识到,即使是最绝望的诗中也似有强韧的生命力。朱光潜是个敏感的人,但他没有颓废感伤的浪漫主义病,他喜欢人生的一切趣味,他喜爱这些细节,只观察,不轻易评判,但这里自有一种力量。朱光潜说文艺的天性便是自由,“文艺不光本身是一种真正自由的运动,并且也是令人得到自由的一种力量”。 朱光潜终生恪守的座右铭“此身、此时、此地”更会给人很多的启发。