人教版必修五第3单元第9课《说“木叶”》课件(60张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修五第3单元第9课《说“木叶”》课件(60张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1010.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-17 23:17:11 | ||

图片预览

文档简介

第9课 说“木叶”

诗海探珠

登 高

杜 甫

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

【赏析】 此诗前四句写登高见闻。首联对起。诗人围绕夔州的特定环境,用“风急”二字带动全联,一开头就写成了千古流传的佳句。颔联集中表现了夔州秋天的典型特征。诗人仰望茫无边际、萧萧而下的木叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,便深沉地抒发了自己的情怀。“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木窸窣之声,长江

长江汹涌之状,也无形中传达出韶光易逝、壮志难酬的感怆。

前两联极力描写秋景,直到颈联,才点出一个“秋”字。“独登台”,则表明诗人是在高处远眺,这就把眼前景和心中情紧密地联系在一起了。“常作客”,指出了诗人飘泊无定的生涯。“百年”,本喻有限的人生,此处专指暮年。“悲秋”两字写得沉痛。

尾联对结,并分承五六两句。诗人备尝艰难潦倒之苦,国难家愁,使自己白发日多,再加上因病断酒,悲愁就更难排遣。

诗前半写景,后半抒情,在写法上各有错综之妙。首联着重刻画眼前具体景物,好比画家的工笔,形、声、色、态,一一得到表现。次联着重渲染整个秋天气氛,好比画家的写意,只宜传神会意,让读者用想象补充。三联表现感情,从纵横两方面着笔,由异乡飘泊写到多病残生。四联又从白发日多,护病断饮,归结到时世艰难是潦倒不堪的根源。这样,杜甫忧国伤时的情操,便跃然纸上。

【思考】 请以诗歌颔联为例,赏析本诗情景交融的妙处。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第 9课 说“木叶

”

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

三、词语辨析

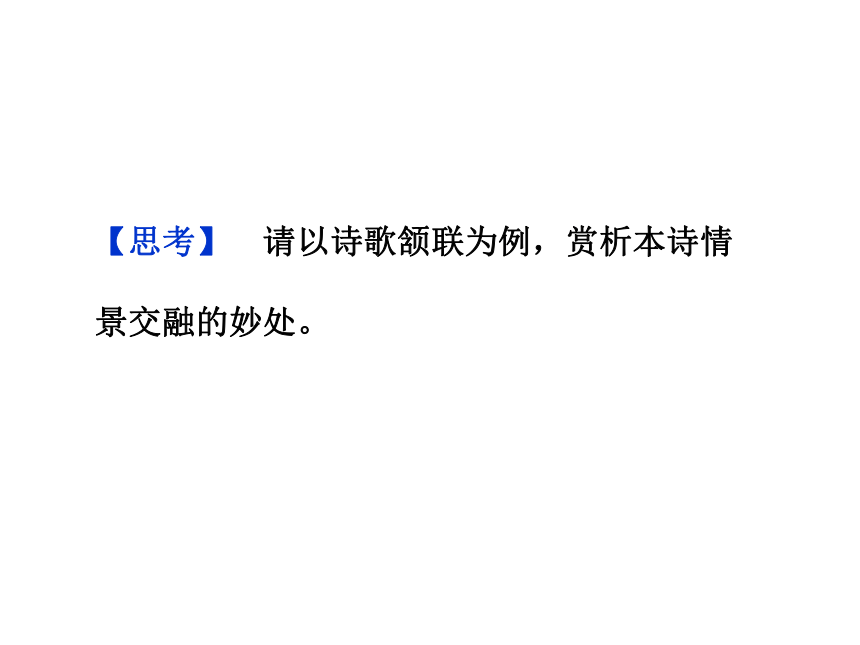

(1)钟爱·喜爱

都有“喜爱”之意。“钟爱”指特别爱(子女或其他晚辈中的某一人),爱的程度较深,它的书面色彩更浓一些。“喜爱”指对人或事物有好感或感兴趣,爱的程度较浅,它的口语色彩浓一些。

例:①移行幻影,魔术人生。谁是中国的大卫·科波菲尔?湖南卫视录制了一期题为“魔法无边”的节目,从中评选出大家最______的青年魔术师。

喜爱

②日前,“低碳生活,科技创新”第三届中国3C网络创意大赛正式启动。第一阶段评选结果揭晓,万和热水器获得了“网友最______品牌”的殊荣。

钟爱

(2)流传·留传

“流传”指传下来或传播开;“留传”指遗留下来传给后代。一般来说,流传是地域上的横向传播,多指范围广;留传是时间上的纵向传播,多指历史长。

例:①10月26日,朝鲜最高领导人金正日率25名朝鲜党军高层领导人前往桧仓,向志愿军烈士墓及毛岸英烈士墓敬献花圈。他指示要将志愿军烈士的光辉伟业永远________下去。

②豫园五香豆作为上海特色小食,将以手信的形式成为世博观光游客回家馈赠友人的礼品,从而将豫园品牌______到全国各地,甚至是全球各地。

留传

流传

(3)迥然不同·截然不同

两者都有“不相同、不一样”的意思,但词义的轻重不同。迥然不同:形容相差很远,很明显不一样。截然不同:形容两件事物毫无共同之处,表达的意思比“迥然不同”重。

例:①日前,意大利权威体育媒体《米兰体育报》曝出了国际米兰队已经解雇了贝尼特斯的消息。国际米兰队主席莫拉蒂和主帅贝尼特斯的回应___________。贝尼特斯在接受采访时表示并无此事。②闻一多将一贯并称的“郊寒岛瘦”划归两个集团,是颇具识见的。“郊寒岛瘦”的确是寒士诗人的范式,但却是两个__________的范式。

截然不同

迥然不同

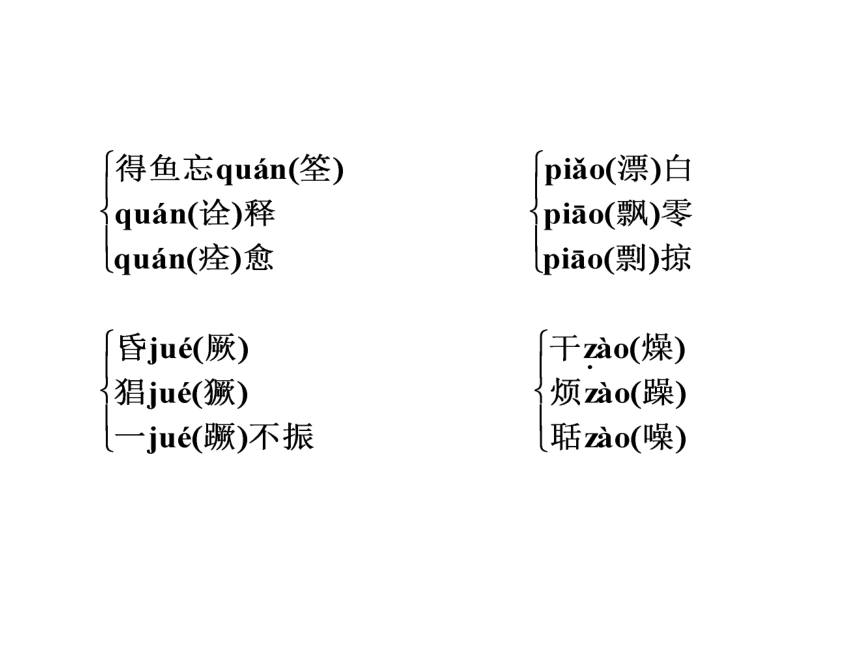

四、词语释义

熟能生巧:______________________________________

万应锭:______________________________

一言难尽:____________________________

不落于言筌:_______________________________________

熟练了就能产生巧办法,或找出窍门

万能药。

一句话难以说明白。

不在语言运用上留下用工的痕迹。

相去无几:__________________________________________________________________________

得鱼忘筌:_____________________________________

指两者距离或差别不大。相去:互相之间存在距离。无几,没有多少。

比喻达到了目的后就忘记了原来的凭借。

五、文学常识

1.走近作者

林庚,福建闽侯(今福州市)人,

1933年毕业于清华大学中文系,

1933年秋出版了第一本自由体

诗集《夜》。1934年后,他作

为一名自由体新诗人尝试新的格律体,先后出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》。另有《春野与窗》《问路集》等六部新诗集。

林庚先生作为一名学者,先后任教于厦门大学、燕京大学、北京大学。研究主要涉及唐诗、楚辞、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。

他将创作新诗和研究唐诗完美地统一起来。在唐诗研究方面,他提出了著名的论点“盛唐气象”和“少年精神”。其研究成果汇集在《唐诗综论》里。他在楚辞研究方面也较深刻透辟,《诗人屈原及其作品研究》是他楚辞研究的结晶。他对明清小说也很关注,提出了颇多精辟的创见。古典文学专著有《诗人李白》《中国文学简史》等。 2.资料链接

本文选自《唐诗综论》(人民文学出版社1987年版)。林庚先生既是一位诗人,又是一位学者。

他的《唐诗综论》在一定意义上可以说是把唐诗这一课题的研究提到了现代学术的高度,同时也把唐诗的风貌的系统化研究留给了后人。《说“木叶”》就是这部书中的精品佳作之一。在文中,林庚先生从中国古代传统诗歌中,发现了诗人极少用“树叶”一词而大多用“木叶”一词,并且从这一很容易被人们忽略的细微用语中的差别入手,展开了深入的分析研究。作者为我们打开了一扇艺术欣赏的大门,令我们惊奇地发现,在貌似平常的简单用语的后面,是生动感人的艺术形象,是诗人的感情,是诗人精心遣词用语的良苦用心。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.这篇文章实际上谈论的是诗歌语言的暗示性问题,为什么却把“说‘木叶’”作为标题呢?

【提示】 把标题定为“说‘木叶’”,就可以把古诗中的意象——“木叶”作为论题,围绕它展开全文。作者先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再探寻它用于秋天的情景中蕴涵有落叶的因素,最后从中得出诗歌语言的暗示性问题,并加以阐发。

从现象谈到本质,从个别谈到一般,从具体谈到抽象,既深入浅出地阐发了理论,又易于为广大读者所接受。如果把题目定为“谈谈诗歌语言的暗示性问题”也无不可,但那势必是另一种行文思路,大概是摆起架子大讲理论,不大容易写得深入浅出。

2.“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,“美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩”,“静夜四无邻,荒居旧业贫;雨中黄叶树,灯下白头人”中的“木叶”“落叶”“黄叶”带给我们的感觉是否一样?“木叶”有什么特征呢?

【提示】 “袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”中“木叶”飘零中透些微黄;“美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩”中“落叶”则饱含水分,繁密;而“静夜四无邻,荒居旧业贫;雨中黄叶树,灯下白头人”中的“黄叶”微黄但不干燥,无飘零之意。

“木”在形象上有两个艺术特征:首先它仿佛本身就含有一个落叶的因素。它有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这使读者更多地想到了树干,而很少想到了叶子,“叶”因此常被排斥到“木”的形象之外,这排斥暗示着落叶。

其次它还暗示了它的颜色,可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的,我们所习见的门栓、棍子、桅杆等,就都是这个样子。“木叶”中的“叶”带有绵密的意思,“落木”则连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了。“木叶”有落叶的微黄与干燥之感,带来了整个疏朗的清秋气息。

3.“这落下绝不是碧绿柔软的叶子,而是窸窣飘零透些微黄的叶子,我们仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊”。为什么读者看到古诗中的“此景”,就会知道古人的“此情”呢?

【提示】 “窸窣飘零透些微黄的叶子”,这是典型的深秋景象。实际上,本文所引用含有“木叶”、“落木”的诗句,其意象没有离开一个“秋”字。我们知道,时令一到秋天,一年就快完了;古人由此产生联想并发出这样的感叹:人到了中年,一生也就快完了。所以古代的文人进入中年(或暮年)时,或因壮志未酬、抱负未伸,或因仕途失意、功名难就,或因身处逆境、穷途末路,或因羁留异地、倍感思乡,或因宦游在外,

思念家人,他们面对肃杀、萧索、冷落的秋景,一种凄然悲凉之情就会随之而生(即触秋景生悲情),而我们读者看到“木叶”、“落木”之类的字眼,就会想到诗中主人公的颓然之貌、悲怆之情。

4.作者在课文最后一段中的总结对你读诗有什么启发?

【提示】 启发读者——读诗要把躲在概念后面的语言的暗示性读出来,只有从概念进到艺术形象的领域,物象才具有了意味,从而成为意象,好诗才会成为丰富多彩的一言难尽的言说。

其实,作者花了文章十分之九的笔墨不厌其烦地谈“木”与“树”的意味,“树叶”与“木叶”、“落木”与“落叶”的意味,目的在哪里?正在于通过对“木叶”的品读玩味来探幽析微,揭示一个鉴赏诗歌的普遍途径——就是品出概念后的意味。

5.文章是怎样阐释诗歌语言的暗示性的?

【名师点拨】 文章谈到,这暗示性仿佛是概念的影子,它“与概念中的意义交织组合起来”,“成为丰富多彩一言难尽的言说”。所谓“概念中的意义”,大约是指在字典、辞典可以查得到的词语的意思。有人称之为言内义,它明了确定。而作为“概念的影子”的暗示性,所指的是概念以外的意义,如象征义、深层义、言外义等,

这样的意义是不确定的,有弹性的,是要依据上下文、整首诗来表达或理解的。在诗歌鉴赏中,不仅要玩味语言的言内义,而且要玩味语言以外的意义,这样才能真正理解和鉴赏诗歌的旨趣。

中国诗歌语言的特点,就是注重语言的暗示性,追求含蓄不尽。诗歌的语言是有尽的,但它包含的意思,给予读者的暗示、启发则是无尽的。“作诗最忌太直、太露,读诗最忌太滞、太凿。一览无尽的作品算不上真正的艺术;拘守章句的读者也不是真正的鉴赏家。”

(袁行霈《言意与形神》)我们鉴赏诗歌,要从语言入手,但不要被语言所局限,应当从言内到言外,品尝那些言外的微妙的滋味。

6.我国古代诗歌中为什么很少用“树叶”而多用“木叶”?作者是如何论述这一问题的?

【名师点拨】 “如何论述这一问题的”,涉及文章的写作思路,即是如何提出问题,解决问题的,要围绕“问题”熟悉相关内容,理清各部分内容间的关系。这篇学术论文,开篇用屈原《九歌》中的诗句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”引出话题,说明屈原的诗句启发了此后历代的诗人们,“木叶”成了“诗人们笔下钟爱的形象”。接着,作者分析了诗人们喜用“木叶”的原因。首先排除了考虑文字洗练的因素。

然后作者列举了历代用“木叶”“落木”的诗句,说明了用“木叶”和用“落木”的不同,指出了“古代诗人们在前人的创造中学习,又在自己的学习中创造,使得中国诗歌语言如此丰富多彩”这一带有规律性的现象。作者从“木”的形象的艺术特征方面,深入地探究了古代诗人们喜欢使用“木”字的根本原因。一是“木”比“树”显得“单纯”,它能准确地用在秋风叶落的季节之中,“在秋天的情景中取得鲜明的形象”。二是“木”更能体现出诗歌的“暗示性”,

“木”不会使人联想到“叶”,而“树”易使人联想到“叶”,“木”字更具有“普遍的性格”,更有“普遍的潜在的暗示”。

在文中,作者以引用为论述的根据,表现了融会贯通知识的本领。这一点是值得我们学习的。

细剖·深析

[楼主]

本文以精细的美学触觉,给我们辨析了诗歌史上使人钟爱的形象,旁征博引又细致入微,给我们提供了较好的文学研究方法。但也有人对作者这种“咬文嚼字”的欣赏方法不以为然。你以为如何?

[沙发]

本文是鉴赏法的一种,有它的长处。对于初学诗歌的学生来说,“咬文嚼字”有利于打下扎实的基础,应该重视“咬文嚼字”。作者运用翔实的例证,有条不紊地层层推进,

如抽丝剥茧一般,带领读者寻幽探秘,这种方法值得我们借鉴。

[板凳]

作者以深厚的学养与丰富的联想力,对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落木”所造成的诗的意境的差别,作出了极为精细的美学辨析,使我们对古诗词中艺术的精微之处有了更深的体会。

[椅子]

是啊!只有“咬文嚼字”,才能把躲在概念后面的语言的暗示性读出来。在诗歌鉴赏中,不仅要玩味语言的言内义,而且要玩味语言以外的意义,这样才能真正理解和鉴赏诗歌的旨趣。

写作素材积累

技法借鉴

富有文化内涵的语言

这是一篇诗论,作者不仅深谙诗歌妙道,而且在诗的海洋里游弋自如,在行文中许多有关“木叶”的古诗信手拈来,这样不仅使析理有凭有据,而且使文章增添了文化内涵,令人读之赏心悦目,受到美的熏陶。

我们在写作中可从以下几个方面入手来丰富文化内涵:

1.善引名言或历史故事:根据作文主旨,按照一定的线索或顺序,选取较多的较集中的历史文化名人的言论或事情,以此显示作者丰厚的文化积淀。

2.新解历史故事、人物或经典著作,翻出新意:运用文化的眼光,对事物作详细、周密的观察与评判,或者对相应的人和事发表与传统看法一致却又包含个人认识的见解;或者,对相应的人和事发表与传统看法不一致的个人的独特见解。

3.巧借故事新编,借古讽今:运用文化的眼光看待社会现实生活,辨别美与丑、善与恶、是与非,表达作者的爱与憎、褒与贬,也就是要表达考生自己对社会现实生活的个人的独特见解。

4.巧选句式,善用修辞:要注意句式的变化,注意整句和散句、长句和短句的灵活搭配,语言就会变化多姿,产生一种特殊的美。同时,还要善于选用恰当的修辞手法。巧选句式,恰当地运用修辞手法,会增强文章的审美含量和文化内涵。

●随堂练笔

请你运用引用的手法写一段话,要求以“经典”为主题,语言富有文化底蕴。(不超过150字)

【参考例文】

信手翻开一本本古典诗词,经典的力量无声地抓住你的心灵:岳飞的“八千里路云和月”是豪迈者的气魄;李白的“天生我材必有用”是自信者的不羁;柳永的“杨柳岸、晓风残月”是婉约者的柔情;欧阳修的“泪眼问花花不语”是相思者的哀怨……经典,在历史的长河中无声地流淌,用流行所无法企及的宁静的力量熏陶感染了一代又一代人,用内在的魅力给予人们享受与思考。

素材积累

1.课内素材开发

本文着重分析了中国古典诗歌用“木叶”而不用“树叶”,又由“木叶”发展为“落木”的原因,对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”、“木叶”与“落木”所造成的诗的意境的差别,进行了精细的美学辨析,从而阐发了古典诗歌语言富于暗示性的特质。读诗,要读出躲在概念后面的语言的暗示性,从概念领域进入到艺术形象领域,才能读出诗歌丰富的内涵。

[适用话题]

这则材料可以运用到与“求真”“欣赏”“暗示”“艺术”“想象”等有关的作文中。

2.鲜活素材速递

静园讲座“林庚精神与我们”举行

1月11日晚,北京大学中文系百年系庆暨林庚先生百年诞辰纪念活动的另一项内容,静园讲座之“林庚先生与我们”在勺园7号楼弘雅厅举行。著名作家马嘶、著名学者彭庆生、钟元凯三位先生与大家一起分享了各自对“林庚精神”的体会与解读。张鸣教授主持了今天的讲座。

作为《林庚评传》的作者,近年来致力于近代高等教育研究的著名作家马嘶先生从校园文化的角度探讨了林庚精神的影响。马嘶先生首先提出了一个问题:为什么从事于中国古代文学教学与研究的林庚先生能对大学校园文化带来深远的影响?马嘶认为,这里面包含了林庚先生的几个“最”:林庚先生是北大中文系百年来最长寿的先生,林庚先生称得上在燕园住得最久的教授,林庚先生是20世纪后半叶讲授中国文学史的诸位先生中最具个性色彩、最受欢迎的一位。

基于此,马嘶先生认为林庚精神对校园文化的影响主要体现在三个方面:一是林庚先生课堂教学中对唐诗的创新妙解,演化为北大精神的时代新诠释,这突出的就在于融合了“盛唐气象”、“少年精神”的“少年气象”这一独特的北大精神。二是林庚先生具有探索性的新诗篇发表后,青年学子竞相传诵、效法,成为校园文化中的时代强音。这贯穿了从20世纪三十年代先生求学清华时到新世纪先生《空间的驰想》发表的前后七十年。三是林庚先生正直无私、淡泊名利、儒雅随和的人格魅力已经转化为了北大学子不趋时、不追风、不媚俗的校园风骨。

[适用话题]

这则材料适用于“大师精神”“个性”“少年精神”

“淡泊”“人格魅力”等话题的作文。

知能优化演练

美文佳作欣赏

说高适诗一首纪念林庚先生诞辰百年

顾 农

林庚先生讲唐诗,最喜欢标举“盛唐气象”、“少年精神”。他在《中国文学简史》(北京大学出版社1995年版)中写道:“当唐代上升到它的高潮,一切就都表现为开朗的、解放的,唐人的生活实是以少年人的心情作为它的骨干”,而“唐人生活中的少年精神乃无往而不在地成为诗歌中最活跃的因素”,其中最富有代表性的就是盛唐时代,其气象之健康爽朗千古之下仍令人不胜向往。林先生说,他自己是“盛唐派”。

四十多年前,我选修过林庚先生的“唐诗研究”课,讲课的具体内容不大记得了,听课笔记更是早已不知何往,但“盛唐气象”、“少年精神”这一纲领却印象极深;他本人那种始终不渝积极向上的少年精神,永远鼓舞着他的弟子们豪迈前行。

于是我给学生讲唐诗的时候,也很喜欢标举“盛唐气象”、“少年精神”。退居林下以后,课是不开了,仍然偶有年轻人来谈学问,也有人问我这“少年精神”到底是怎么回事,应该如何理解。随便谈谈不宜长篇大论,近日我给他们举出盛唐诗人高适(700~765)的一首《别韦参军》为例,略发其凡:

二十解书剑,西游长安城。

举头望君门,屈指取公卿。

国风冲融迈三五,朝廷欢乐弥寰宇。

白璧皆言赐近臣,布衣不得干明主。

归来洛阳无负郭,东过梁宋非吾土。

兔苑为农岁不登,雁池垂钓心常苦。

世人遇我同众人,唯君於我最相亲。

且喜百年有交态,未尝一日辞家贫。

弹棋击筑白日晚,纵酒高歌杨柳春。

欢娱未尽分散去,使我惆怅伤心神。

丈夫不作儿女别,临岐涕泪沾衣襟。

高适这首临别赠诗当写于他二十岁入首都长安寻求发展失败归来之后,时间约在开元八、九年(720、721)。这时他“屈指取公卿”的美梦已成泡影;迁居宋州(今河南商丘),躬耕于梁园废墟,过着贫贱的生活,但他对前途仍然充满了信心,情绪非常高昂。

古人之所谓“少年”大抵相当于现在所说的青年或小青年。这时的高适正是一位“少年”。

年轻人以及不失年轻心态的其他人是不怕挫折的;失败怕什么,这一次不行,咱们下回再来。高适觉得还有的是时间,有的是机会。他们心情开朗,充满了热情和信心。

高适后来有诗句道:“忆昔游京华,自言生羽翼……许国不成名,还家有惭色。托身从畎亩,浪迹初自得”(《酬庞十兵曹》),正可以同《别韦参军》互相发明。高适又有句道:“自从别京华,我心乃萧索。十年守章句,万事空寥落”(《淇上酬薛三据兼寄郭少府微》)。失败怕什么,萧索之际,正好用功。高适在客居于宋的那许多年中,主要的生活内容固然包括种田捕鱼以维持生计,更包括读书充电以谋求新的发展——卷土重来,必须做些准备。

青年人总是比较乐观,来日方长,机会还多得很呢;但一定要做好准备,单靠碰运气是根本靠不住的。高适赠诗的对象韦参军难以确知为何许人。唐代“州郡有录事参军”(《新唐书·百官志》),职级不高,只是一种佐吏,但其中不乏慧眼能识英雄者。诗人得到他不少帮助。他们一起弹棋击筑,纵酒高歌,过了一段惬意的生活。唐代的青年知识分子,无论其为布衣还是下层官吏,总有这么一种豁达浪漫的劲头。从“且喜百年有交态,未尝一日辞家贫”两句看去,韦参军经济上对诗人多有资助,很够朋友。尽量接济穷朋友正是盛唐时代的优良风气之一。

诗中“归来洛阳无负郭”一句表明高适是东都洛阳人。高适的籍贯,《旧唐书》本传说是“渤海蓨(今河北景县)”,但那只是他心目中的祖籍,亦即唐人最为重视的“郡望”;他后来虽然长住梁宋(今河南开封、商丘一带),但一向自称客居于此,例如本诗中说“东过梁宋非吾土”,《别孙訢》诗题下有自注说“时俱客宋中”。可见他的家乡不在这里。提到洛阳时,用一“归”字,可知他已著籍洛阳。洛阳是唐代的东都,大城市生活费用总是比较高,于是高适便长期把家安在离洛阳不算很远的商丘。他多次外出漫游,每游至告一段落,就又回到这个根据地来。

唐朝的年轻人固然很想到首都(长安、洛阳)去寻求发展的机会,但他们并不一味当“京漂”,而是进退很自如的。就是本来家在首都的人,也可以到外地去谋求发展,这同现在某些青年人牢牢死守着大城市的取向不大一样。天下大得很啊。高适后来远走边境,写了许多优秀的边塞诗,也获得了相当的行政级别,个人价值得到了实现。

诗的最后两句特别充满了青年人的朝气和豪情。建安大诗人曹植有句云:“丈夫志四海,万里犹比邻。忧思成疾疢,无乃儿女仁”(《赠白马王

彪》);

初唐之杰王勃有句云:“无为在歧路,儿女共沾巾”(《送杜少府之任蜀川》);这里是同样的意思,用七言的句子来表达,显得更加充分、有力。

这首《别韦参军》本诗是高适前期的代表作之一。五、七言兼用,通脱畅达,直抒其情,多胸臆语,最能表现盛唐诗人的少年精神——他们决不因一时的进退得失而消沉,始终积极进取,一团兴高采烈,对前途充满了希望和信心;他们既勇于一往无前,同时也懂得机会只给那些有准备的人。高适后来果然有了很远大的发展。

贫贱之辈自己要多有豪情,当然社会也要为他们留足发展的空间。

在盛唐时代,不同社会层次之间流通的渠道比较顺畅——这正是“盛唐气象”一个重要的条件。 956年底,林庚先生为北京大学学生刊物《红楼》创刊号题诗一首,是四句新诗:

红楼你响过五四的钟声

你啊是新诗摇篮旁的心

为什么今天不放声歌唱

让青年越过越觉得年青

这样的心态,林先生一直保持到他九十七岁去世的那一天。心态好,自然就长寿。像这样的“盛唐派”多么可亲可敬!

(节选自2010-02-28 《中华读书报》)

【赏评】 林庚对校园文化产生重大影响,甚至无形中把他独特的精神基因和新颖鲜活的学术思想自然而然地注入到校园文化中去,形成为一道亮丽的风景线,而且璀璨至久。林庚的精神特质逐渐升发为20世纪后半叶北大校园文化中的主流思想与鲜活的文化形态,它不成文、不自觉地汇入百年中传统的“北大精神”中去,被莘莘学子给予时代的新诠释。

本文作者从高适的一首诗谈“少年精神”。 《别韦参军》是高适前期的代表作之一,五、七言兼用,通脱畅达,直抒其情,多胸臆语,最能表现盛唐诗人的少年精神:年轻人以及不失年轻心态的其他人是不怕挫折的;青年人总是比较乐观。

诗海探珠

登 高

杜 甫

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

【赏析】 此诗前四句写登高见闻。首联对起。诗人围绕夔州的特定环境,用“风急”二字带动全联,一开头就写成了千古流传的佳句。颔联集中表现了夔州秋天的典型特征。诗人仰望茫无边际、萧萧而下的木叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,便深沉地抒发了自己的情怀。“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木窸窣之声,长江

长江汹涌之状,也无形中传达出韶光易逝、壮志难酬的感怆。

前两联极力描写秋景,直到颈联,才点出一个“秋”字。“独登台”,则表明诗人是在高处远眺,这就把眼前景和心中情紧密地联系在一起了。“常作客”,指出了诗人飘泊无定的生涯。“百年”,本喻有限的人生,此处专指暮年。“悲秋”两字写得沉痛。

尾联对结,并分承五六两句。诗人备尝艰难潦倒之苦,国难家愁,使自己白发日多,再加上因病断酒,悲愁就更难排遣。

诗前半写景,后半抒情,在写法上各有错综之妙。首联着重刻画眼前具体景物,好比画家的工笔,形、声、色、态,一一得到表现。次联着重渲染整个秋天气氛,好比画家的写意,只宜传神会意,让读者用想象补充。三联表现感情,从纵横两方面着笔,由异乡飘泊写到多病残生。四联又从白发日多,护病断饮,归结到时世艰难是潦倒不堪的根源。这样,杜甫忧国伤时的情操,便跃然纸上。

【思考】 请以诗歌颔联为例,赏析本诗情景交融的妙处。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第 9课 说“木叶

”

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

三、词语辨析

(1)钟爱·喜爱

都有“喜爱”之意。“钟爱”指特别爱(子女或其他晚辈中的某一人),爱的程度较深,它的书面色彩更浓一些。“喜爱”指对人或事物有好感或感兴趣,爱的程度较浅,它的口语色彩浓一些。

例:①移行幻影,魔术人生。谁是中国的大卫·科波菲尔?湖南卫视录制了一期题为“魔法无边”的节目,从中评选出大家最______的青年魔术师。

喜爱

②日前,“低碳生活,科技创新”第三届中国3C网络创意大赛正式启动。第一阶段评选结果揭晓,万和热水器获得了“网友最______品牌”的殊荣。

钟爱

(2)流传·留传

“流传”指传下来或传播开;“留传”指遗留下来传给后代。一般来说,流传是地域上的横向传播,多指范围广;留传是时间上的纵向传播,多指历史长。

例:①10月26日,朝鲜最高领导人金正日率25名朝鲜党军高层领导人前往桧仓,向志愿军烈士墓及毛岸英烈士墓敬献花圈。他指示要将志愿军烈士的光辉伟业永远________下去。

②豫园五香豆作为上海特色小食,将以手信的形式成为世博观光游客回家馈赠友人的礼品,从而将豫园品牌______到全国各地,甚至是全球各地。

留传

流传

(3)迥然不同·截然不同

两者都有“不相同、不一样”的意思,但词义的轻重不同。迥然不同:形容相差很远,很明显不一样。截然不同:形容两件事物毫无共同之处,表达的意思比“迥然不同”重。

例:①日前,意大利权威体育媒体《米兰体育报》曝出了国际米兰队已经解雇了贝尼特斯的消息。国际米兰队主席莫拉蒂和主帅贝尼特斯的回应___________。贝尼特斯在接受采访时表示并无此事。②闻一多将一贯并称的“郊寒岛瘦”划归两个集团,是颇具识见的。“郊寒岛瘦”的确是寒士诗人的范式,但却是两个__________的范式。

截然不同

迥然不同

四、词语释义

熟能生巧:______________________________________

万应锭:______________________________

一言难尽:____________________________

不落于言筌:_______________________________________

熟练了就能产生巧办法,或找出窍门

万能药。

一句话难以说明白。

不在语言运用上留下用工的痕迹。

相去无几:__________________________________________________________________________

得鱼忘筌:_____________________________________

指两者距离或差别不大。相去:互相之间存在距离。无几,没有多少。

比喻达到了目的后就忘记了原来的凭借。

五、文学常识

1.走近作者

林庚,福建闽侯(今福州市)人,

1933年毕业于清华大学中文系,

1933年秋出版了第一本自由体

诗集《夜》。1934年后,他作

为一名自由体新诗人尝试新的格律体,先后出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》。另有《春野与窗》《问路集》等六部新诗集。

林庚先生作为一名学者,先后任教于厦门大学、燕京大学、北京大学。研究主要涉及唐诗、楚辞、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。

他将创作新诗和研究唐诗完美地统一起来。在唐诗研究方面,他提出了著名的论点“盛唐气象”和“少年精神”。其研究成果汇集在《唐诗综论》里。他在楚辞研究方面也较深刻透辟,《诗人屈原及其作品研究》是他楚辞研究的结晶。他对明清小说也很关注,提出了颇多精辟的创见。古典文学专著有《诗人李白》《中国文学简史》等。 2.资料链接

本文选自《唐诗综论》(人民文学出版社1987年版)。林庚先生既是一位诗人,又是一位学者。

他的《唐诗综论》在一定意义上可以说是把唐诗这一课题的研究提到了现代学术的高度,同时也把唐诗的风貌的系统化研究留给了后人。《说“木叶”》就是这部书中的精品佳作之一。在文中,林庚先生从中国古代传统诗歌中,发现了诗人极少用“树叶”一词而大多用“木叶”一词,并且从这一很容易被人们忽略的细微用语中的差别入手,展开了深入的分析研究。作者为我们打开了一扇艺术欣赏的大门,令我们惊奇地发现,在貌似平常的简单用语的后面,是生动感人的艺术形象,是诗人的感情,是诗人精心遣词用语的良苦用心。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.这篇文章实际上谈论的是诗歌语言的暗示性问题,为什么却把“说‘木叶’”作为标题呢?

【提示】 把标题定为“说‘木叶’”,就可以把古诗中的意象——“木叶”作为论题,围绕它展开全文。作者先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再探寻它用于秋天的情景中蕴涵有落叶的因素,最后从中得出诗歌语言的暗示性问题,并加以阐发。

从现象谈到本质,从个别谈到一般,从具体谈到抽象,既深入浅出地阐发了理论,又易于为广大读者所接受。如果把题目定为“谈谈诗歌语言的暗示性问题”也无不可,但那势必是另一种行文思路,大概是摆起架子大讲理论,不大容易写得深入浅出。

2.“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,“美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩”,“静夜四无邻,荒居旧业贫;雨中黄叶树,灯下白头人”中的“木叶”“落叶”“黄叶”带给我们的感觉是否一样?“木叶”有什么特征呢?

【提示】 “袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”中“木叶”飘零中透些微黄;“美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩”中“落叶”则饱含水分,繁密;而“静夜四无邻,荒居旧业贫;雨中黄叶树,灯下白头人”中的“黄叶”微黄但不干燥,无飘零之意。

“木”在形象上有两个艺术特征:首先它仿佛本身就含有一个落叶的因素。它有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这使读者更多地想到了树干,而很少想到了叶子,“叶”因此常被排斥到“木”的形象之外,这排斥暗示着落叶。

其次它还暗示了它的颜色,可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的,我们所习见的门栓、棍子、桅杆等,就都是这个样子。“木叶”中的“叶”带有绵密的意思,“落木”则连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了。“木叶”有落叶的微黄与干燥之感,带来了整个疏朗的清秋气息。

3.“这落下绝不是碧绿柔软的叶子,而是窸窣飘零透些微黄的叶子,我们仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊”。为什么读者看到古诗中的“此景”,就会知道古人的“此情”呢?

【提示】 “窸窣飘零透些微黄的叶子”,这是典型的深秋景象。实际上,本文所引用含有“木叶”、“落木”的诗句,其意象没有离开一个“秋”字。我们知道,时令一到秋天,一年就快完了;古人由此产生联想并发出这样的感叹:人到了中年,一生也就快完了。所以古代的文人进入中年(或暮年)时,或因壮志未酬、抱负未伸,或因仕途失意、功名难就,或因身处逆境、穷途末路,或因羁留异地、倍感思乡,或因宦游在外,

思念家人,他们面对肃杀、萧索、冷落的秋景,一种凄然悲凉之情就会随之而生(即触秋景生悲情),而我们读者看到“木叶”、“落木”之类的字眼,就会想到诗中主人公的颓然之貌、悲怆之情。

4.作者在课文最后一段中的总结对你读诗有什么启发?

【提示】 启发读者——读诗要把躲在概念后面的语言的暗示性读出来,只有从概念进到艺术形象的领域,物象才具有了意味,从而成为意象,好诗才会成为丰富多彩的一言难尽的言说。

其实,作者花了文章十分之九的笔墨不厌其烦地谈“木”与“树”的意味,“树叶”与“木叶”、“落木”与“落叶”的意味,目的在哪里?正在于通过对“木叶”的品读玩味来探幽析微,揭示一个鉴赏诗歌的普遍途径——就是品出概念后的意味。

5.文章是怎样阐释诗歌语言的暗示性的?

【名师点拨】 文章谈到,这暗示性仿佛是概念的影子,它“与概念中的意义交织组合起来”,“成为丰富多彩一言难尽的言说”。所谓“概念中的意义”,大约是指在字典、辞典可以查得到的词语的意思。有人称之为言内义,它明了确定。而作为“概念的影子”的暗示性,所指的是概念以外的意义,如象征义、深层义、言外义等,

这样的意义是不确定的,有弹性的,是要依据上下文、整首诗来表达或理解的。在诗歌鉴赏中,不仅要玩味语言的言内义,而且要玩味语言以外的意义,这样才能真正理解和鉴赏诗歌的旨趣。

中国诗歌语言的特点,就是注重语言的暗示性,追求含蓄不尽。诗歌的语言是有尽的,但它包含的意思,给予读者的暗示、启发则是无尽的。“作诗最忌太直、太露,读诗最忌太滞、太凿。一览无尽的作品算不上真正的艺术;拘守章句的读者也不是真正的鉴赏家。”

(袁行霈《言意与形神》)我们鉴赏诗歌,要从语言入手,但不要被语言所局限,应当从言内到言外,品尝那些言外的微妙的滋味。

6.我国古代诗歌中为什么很少用“树叶”而多用“木叶”?作者是如何论述这一问题的?

【名师点拨】 “如何论述这一问题的”,涉及文章的写作思路,即是如何提出问题,解决问题的,要围绕“问题”熟悉相关内容,理清各部分内容间的关系。这篇学术论文,开篇用屈原《九歌》中的诗句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”引出话题,说明屈原的诗句启发了此后历代的诗人们,“木叶”成了“诗人们笔下钟爱的形象”。接着,作者分析了诗人们喜用“木叶”的原因。首先排除了考虑文字洗练的因素。

然后作者列举了历代用“木叶”“落木”的诗句,说明了用“木叶”和用“落木”的不同,指出了“古代诗人们在前人的创造中学习,又在自己的学习中创造,使得中国诗歌语言如此丰富多彩”这一带有规律性的现象。作者从“木”的形象的艺术特征方面,深入地探究了古代诗人们喜欢使用“木”字的根本原因。一是“木”比“树”显得“单纯”,它能准确地用在秋风叶落的季节之中,“在秋天的情景中取得鲜明的形象”。二是“木”更能体现出诗歌的“暗示性”,

“木”不会使人联想到“叶”,而“树”易使人联想到“叶”,“木”字更具有“普遍的性格”,更有“普遍的潜在的暗示”。

在文中,作者以引用为论述的根据,表现了融会贯通知识的本领。这一点是值得我们学习的。

细剖·深析

[楼主]

本文以精细的美学触觉,给我们辨析了诗歌史上使人钟爱的形象,旁征博引又细致入微,给我们提供了较好的文学研究方法。但也有人对作者这种“咬文嚼字”的欣赏方法不以为然。你以为如何?

[沙发]

本文是鉴赏法的一种,有它的长处。对于初学诗歌的学生来说,“咬文嚼字”有利于打下扎实的基础,应该重视“咬文嚼字”。作者运用翔实的例证,有条不紊地层层推进,

如抽丝剥茧一般,带领读者寻幽探秘,这种方法值得我们借鉴。

[板凳]

作者以深厚的学养与丰富的联想力,对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落木”所造成的诗的意境的差别,作出了极为精细的美学辨析,使我们对古诗词中艺术的精微之处有了更深的体会。

[椅子]

是啊!只有“咬文嚼字”,才能把躲在概念后面的语言的暗示性读出来。在诗歌鉴赏中,不仅要玩味语言的言内义,而且要玩味语言以外的意义,这样才能真正理解和鉴赏诗歌的旨趣。

写作素材积累

技法借鉴

富有文化内涵的语言

这是一篇诗论,作者不仅深谙诗歌妙道,而且在诗的海洋里游弋自如,在行文中许多有关“木叶”的古诗信手拈来,这样不仅使析理有凭有据,而且使文章增添了文化内涵,令人读之赏心悦目,受到美的熏陶。

我们在写作中可从以下几个方面入手来丰富文化内涵:

1.善引名言或历史故事:根据作文主旨,按照一定的线索或顺序,选取较多的较集中的历史文化名人的言论或事情,以此显示作者丰厚的文化积淀。

2.新解历史故事、人物或经典著作,翻出新意:运用文化的眼光,对事物作详细、周密的观察与评判,或者对相应的人和事发表与传统看法一致却又包含个人认识的见解;或者,对相应的人和事发表与传统看法不一致的个人的独特见解。

3.巧借故事新编,借古讽今:运用文化的眼光看待社会现实生活,辨别美与丑、善与恶、是与非,表达作者的爱与憎、褒与贬,也就是要表达考生自己对社会现实生活的个人的独特见解。

4.巧选句式,善用修辞:要注意句式的变化,注意整句和散句、长句和短句的灵活搭配,语言就会变化多姿,产生一种特殊的美。同时,还要善于选用恰当的修辞手法。巧选句式,恰当地运用修辞手法,会增强文章的审美含量和文化内涵。

●随堂练笔

请你运用引用的手法写一段话,要求以“经典”为主题,语言富有文化底蕴。(不超过150字)

【参考例文】

信手翻开一本本古典诗词,经典的力量无声地抓住你的心灵:岳飞的“八千里路云和月”是豪迈者的气魄;李白的“天生我材必有用”是自信者的不羁;柳永的“杨柳岸、晓风残月”是婉约者的柔情;欧阳修的“泪眼问花花不语”是相思者的哀怨……经典,在历史的长河中无声地流淌,用流行所无法企及的宁静的力量熏陶感染了一代又一代人,用内在的魅力给予人们享受与思考。

素材积累

1.课内素材开发

本文着重分析了中国古典诗歌用“木叶”而不用“树叶”,又由“木叶”发展为“落木”的原因,对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”、“木叶”与“落木”所造成的诗的意境的差别,进行了精细的美学辨析,从而阐发了古典诗歌语言富于暗示性的特质。读诗,要读出躲在概念后面的语言的暗示性,从概念领域进入到艺术形象领域,才能读出诗歌丰富的内涵。

[适用话题]

这则材料可以运用到与“求真”“欣赏”“暗示”“艺术”“想象”等有关的作文中。

2.鲜活素材速递

静园讲座“林庚精神与我们”举行

1月11日晚,北京大学中文系百年系庆暨林庚先生百年诞辰纪念活动的另一项内容,静园讲座之“林庚先生与我们”在勺园7号楼弘雅厅举行。著名作家马嘶、著名学者彭庆生、钟元凯三位先生与大家一起分享了各自对“林庚精神”的体会与解读。张鸣教授主持了今天的讲座。

作为《林庚评传》的作者,近年来致力于近代高等教育研究的著名作家马嘶先生从校园文化的角度探讨了林庚精神的影响。马嘶先生首先提出了一个问题:为什么从事于中国古代文学教学与研究的林庚先生能对大学校园文化带来深远的影响?马嘶认为,这里面包含了林庚先生的几个“最”:林庚先生是北大中文系百年来最长寿的先生,林庚先生称得上在燕园住得最久的教授,林庚先生是20世纪后半叶讲授中国文学史的诸位先生中最具个性色彩、最受欢迎的一位。

基于此,马嘶先生认为林庚精神对校园文化的影响主要体现在三个方面:一是林庚先生课堂教学中对唐诗的创新妙解,演化为北大精神的时代新诠释,这突出的就在于融合了“盛唐气象”、“少年精神”的“少年气象”这一独特的北大精神。二是林庚先生具有探索性的新诗篇发表后,青年学子竞相传诵、效法,成为校园文化中的时代强音。这贯穿了从20世纪三十年代先生求学清华时到新世纪先生《空间的驰想》发表的前后七十年。三是林庚先生正直无私、淡泊名利、儒雅随和的人格魅力已经转化为了北大学子不趋时、不追风、不媚俗的校园风骨。

[适用话题]

这则材料适用于“大师精神”“个性”“少年精神”

“淡泊”“人格魅力”等话题的作文。

知能优化演练

美文佳作欣赏

说高适诗一首纪念林庚先生诞辰百年

顾 农

林庚先生讲唐诗,最喜欢标举“盛唐气象”、“少年精神”。他在《中国文学简史》(北京大学出版社1995年版)中写道:“当唐代上升到它的高潮,一切就都表现为开朗的、解放的,唐人的生活实是以少年人的心情作为它的骨干”,而“唐人生活中的少年精神乃无往而不在地成为诗歌中最活跃的因素”,其中最富有代表性的就是盛唐时代,其气象之健康爽朗千古之下仍令人不胜向往。林先生说,他自己是“盛唐派”。

四十多年前,我选修过林庚先生的“唐诗研究”课,讲课的具体内容不大记得了,听课笔记更是早已不知何往,但“盛唐气象”、“少年精神”这一纲领却印象极深;他本人那种始终不渝积极向上的少年精神,永远鼓舞着他的弟子们豪迈前行。

于是我给学生讲唐诗的时候,也很喜欢标举“盛唐气象”、“少年精神”。退居林下以后,课是不开了,仍然偶有年轻人来谈学问,也有人问我这“少年精神”到底是怎么回事,应该如何理解。随便谈谈不宜长篇大论,近日我给他们举出盛唐诗人高适(700~765)的一首《别韦参军》为例,略发其凡:

二十解书剑,西游长安城。

举头望君门,屈指取公卿。

国风冲融迈三五,朝廷欢乐弥寰宇。

白璧皆言赐近臣,布衣不得干明主。

归来洛阳无负郭,东过梁宋非吾土。

兔苑为农岁不登,雁池垂钓心常苦。

世人遇我同众人,唯君於我最相亲。

且喜百年有交态,未尝一日辞家贫。

弹棋击筑白日晚,纵酒高歌杨柳春。

欢娱未尽分散去,使我惆怅伤心神。

丈夫不作儿女别,临岐涕泪沾衣襟。

高适这首临别赠诗当写于他二十岁入首都长安寻求发展失败归来之后,时间约在开元八、九年(720、721)。这时他“屈指取公卿”的美梦已成泡影;迁居宋州(今河南商丘),躬耕于梁园废墟,过着贫贱的生活,但他对前途仍然充满了信心,情绪非常高昂。

古人之所谓“少年”大抵相当于现在所说的青年或小青年。这时的高适正是一位“少年”。

年轻人以及不失年轻心态的其他人是不怕挫折的;失败怕什么,这一次不行,咱们下回再来。高适觉得还有的是时间,有的是机会。他们心情开朗,充满了热情和信心。

高适后来有诗句道:“忆昔游京华,自言生羽翼……许国不成名,还家有惭色。托身从畎亩,浪迹初自得”(《酬庞十兵曹》),正可以同《别韦参军》互相发明。高适又有句道:“自从别京华,我心乃萧索。十年守章句,万事空寥落”(《淇上酬薛三据兼寄郭少府微》)。失败怕什么,萧索之际,正好用功。高适在客居于宋的那许多年中,主要的生活内容固然包括种田捕鱼以维持生计,更包括读书充电以谋求新的发展——卷土重来,必须做些准备。

青年人总是比较乐观,来日方长,机会还多得很呢;但一定要做好准备,单靠碰运气是根本靠不住的。高适赠诗的对象韦参军难以确知为何许人。唐代“州郡有录事参军”(《新唐书·百官志》),职级不高,只是一种佐吏,但其中不乏慧眼能识英雄者。诗人得到他不少帮助。他们一起弹棋击筑,纵酒高歌,过了一段惬意的生活。唐代的青年知识分子,无论其为布衣还是下层官吏,总有这么一种豁达浪漫的劲头。从“且喜百年有交态,未尝一日辞家贫”两句看去,韦参军经济上对诗人多有资助,很够朋友。尽量接济穷朋友正是盛唐时代的优良风气之一。

诗中“归来洛阳无负郭”一句表明高适是东都洛阳人。高适的籍贯,《旧唐书》本传说是“渤海蓨(今河北景县)”,但那只是他心目中的祖籍,亦即唐人最为重视的“郡望”;他后来虽然长住梁宋(今河南开封、商丘一带),但一向自称客居于此,例如本诗中说“东过梁宋非吾土”,《别孙訢》诗题下有自注说“时俱客宋中”。可见他的家乡不在这里。提到洛阳时,用一“归”字,可知他已著籍洛阳。洛阳是唐代的东都,大城市生活费用总是比较高,于是高适便长期把家安在离洛阳不算很远的商丘。他多次外出漫游,每游至告一段落,就又回到这个根据地来。

唐朝的年轻人固然很想到首都(长安、洛阳)去寻求发展的机会,但他们并不一味当“京漂”,而是进退很自如的。就是本来家在首都的人,也可以到外地去谋求发展,这同现在某些青年人牢牢死守着大城市的取向不大一样。天下大得很啊。高适后来远走边境,写了许多优秀的边塞诗,也获得了相当的行政级别,个人价值得到了实现。

诗的最后两句特别充满了青年人的朝气和豪情。建安大诗人曹植有句云:“丈夫志四海,万里犹比邻。忧思成疾疢,无乃儿女仁”(《赠白马王

彪》);

初唐之杰王勃有句云:“无为在歧路,儿女共沾巾”(《送杜少府之任蜀川》);这里是同样的意思,用七言的句子来表达,显得更加充分、有力。

这首《别韦参军》本诗是高适前期的代表作之一。五、七言兼用,通脱畅达,直抒其情,多胸臆语,最能表现盛唐诗人的少年精神——他们决不因一时的进退得失而消沉,始终积极进取,一团兴高采烈,对前途充满了希望和信心;他们既勇于一往无前,同时也懂得机会只给那些有准备的人。高适后来果然有了很远大的发展。

贫贱之辈自己要多有豪情,当然社会也要为他们留足发展的空间。

在盛唐时代,不同社会层次之间流通的渠道比较顺畅——这正是“盛唐气象”一个重要的条件。 956年底,林庚先生为北京大学学生刊物《红楼》创刊号题诗一首,是四句新诗:

红楼你响过五四的钟声

你啊是新诗摇篮旁的心

为什么今天不放声歌唱

让青年越过越觉得年青

这样的心态,林先生一直保持到他九十七岁去世的那一天。心态好,自然就长寿。像这样的“盛唐派”多么可亲可敬!

(节选自2010-02-28 《中华读书报》)

【赏评】 林庚对校园文化产生重大影响,甚至无形中把他独特的精神基因和新颖鲜活的学术思想自然而然地注入到校园文化中去,形成为一道亮丽的风景线,而且璀璨至久。林庚的精神特质逐渐升发为20世纪后半叶北大校园文化中的主流思想与鲜活的文化形态,它不成文、不自觉地汇入百年中传统的“北大精神”中去,被莘莘学子给予时代的新诠释。

本文作者从高适的一首诗谈“少年精神”。 《别韦参军》是高适前期的代表作之一,五、七言兼用,通脱畅达,直抒其情,多胸臆语,最能表现盛唐诗人的少年精神:年轻人以及不失年轻心态的其他人是不怕挫折的;青年人总是比较乐观。