人教版必修五第3单元第10课《谈中国诗》课件(59张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版必修五第3单元第10课《谈中国诗》课件(59张ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-17 23:18:07 | ||

图片预览

文档简介

第10课 谈中国诗

诗海探珠

夕次盱眙县

韦应物

落帆逗淮镇,

停舫临孤驿。

浩浩风起波,

冥冥日沉夕。

人归山郭暗,

雁下芦洲白。

独夜忆秦关,

听钟未眠客。

【赏析】 这首诗可能作于德宗建中四年(783)秋,诗人赴苏州刺史任职之时。诗人自幼久居长安,此次放官外任,途中寄宿盱眙小镇,油然产生了浓重的思乡之情。这首写旅途夜泊而思乡的诗篇,诗人似不着力,信手写去,但景物明晰,情因景生,融合无间。开始两句紧扣题目,点明落帆泊舟于盱眙,也遥应结尾一联的思乡之情。下面就耳闻目见的景物顺序描绘。

江面上晚风劲吹,卷起阵阵波涛,风声、浪涛声交织在一起。这主要是从听觉的感受来写,当然诗人也看到了风吹浪起的景象夕阳西沉,暮色苍茫,这是远观所见,其中有时间的推移。再看岸上,夜幕笼罩,人们渐渐回城;眺望江边沙洲,大雁落下,芦花正白,一片寂静。这四句傍晚江边景物的描画,层次清晰,景象生动,色彩鲜明,为抒发乡关之思塑造了环境,渲染了气氛。

结尾两句,上句写孤舟夜泊,独宿他乡勾起羁旅乡愁,长夜难眠;下句写在这不眠之夜,远处寺院钟声充耳,更加使人思绪萦怀,长夜不寐。这两句是情中景,余味不尽。这首诗集景于诗,由景入情,好似不甚着力,实则借迷蒙之夜色,传达思乡之浓愁,写得情景交融,浑然天成。尤其是“听钟未眠客”之句,初看平淡无奇,细品则余蕴无穷。

【思考】 请简要分析中间四句诗写景的特点及其表达效果。

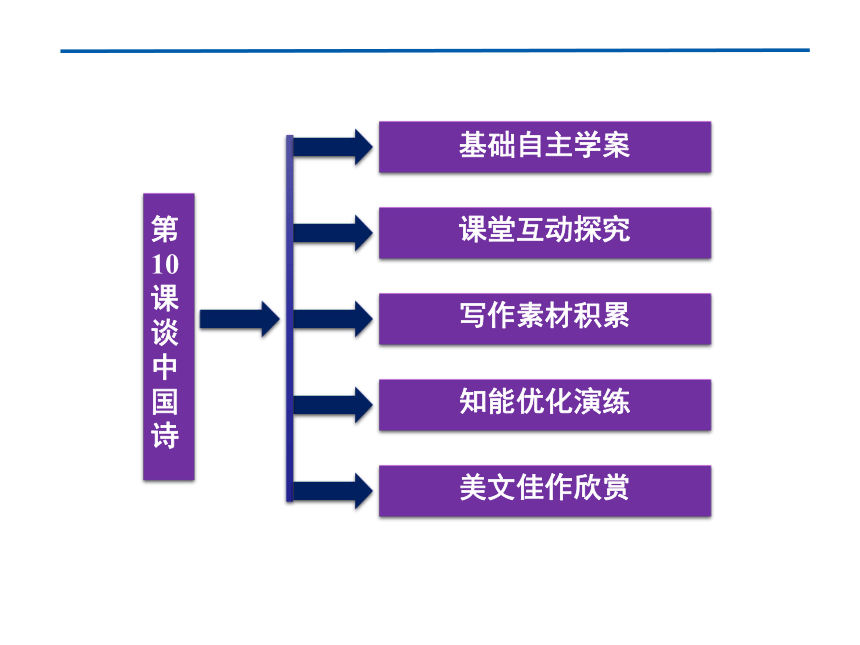

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第 10课 谈中国诗

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

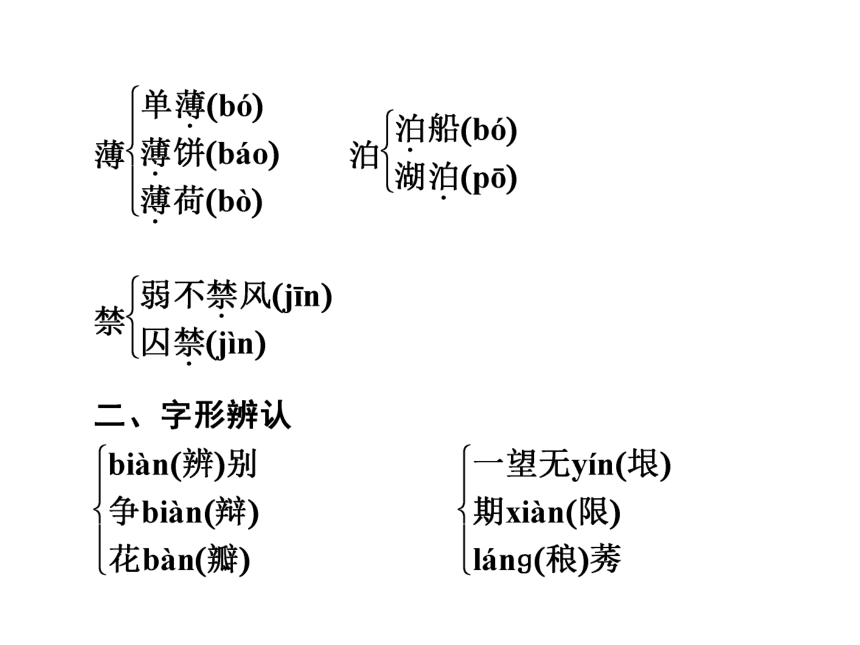

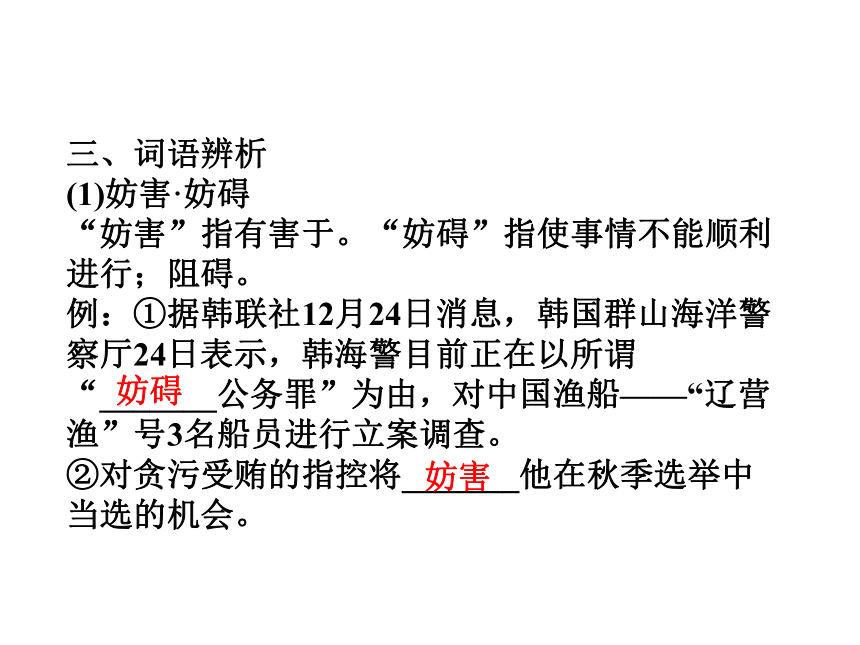

三、词语辨析

(1)妨害·妨碍

“妨害”指有害于。“妨碍”指使事情不能顺利进行;阻碍。

例:①据韩联社12月24日消息,韩国群山海洋警察厅24日表示,韩海警目前正在以所谓“_______公务罪”为由,对中国渔船——“辽营渔”号3名船员进行立案调查。

②对贪污受贿的指控将_______他在秋季选举中当选的机会。

妨碍

妨害

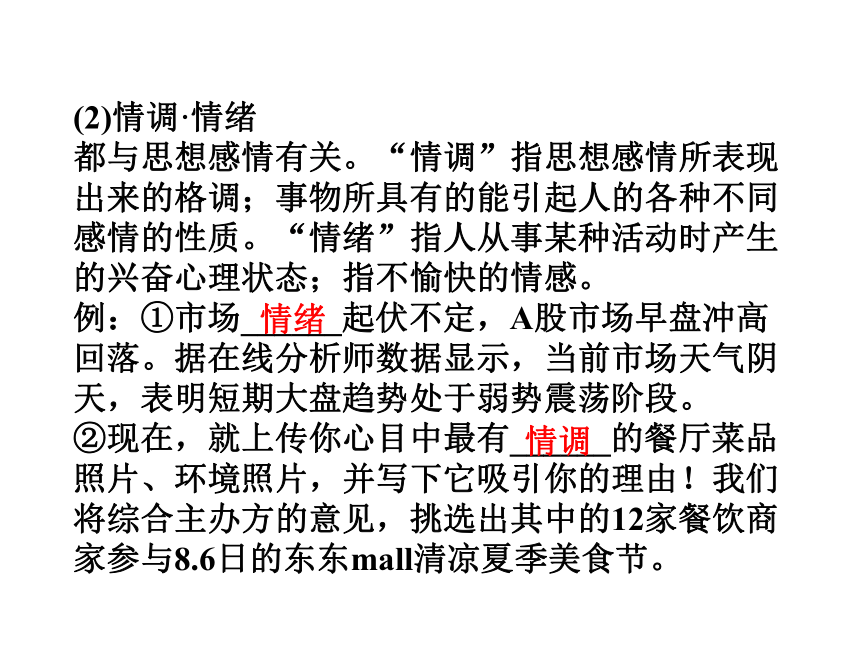

(2)情调·情绪

都与思想感情有关。“情调”指思想感情所表现出来的格调;事物所具有的能引起人的各种不同感情的性质。“情绪”指人从事某种活动时产生的兴奋心理状态;指不愉快的情感。

例:①市场______起伏不定,A股市场早盘冲高回落。据在线分析师数据显示,当前市场天气阴天,表明短期大盘趋势处于弱势震荡阶段。

②现在,就上传你心目中最有______的餐厅菜品照片、环境照片,并写下它吸引你的理由!我们将综合主办方的意见,挑选出其中的12家餐饮商家参与8.6日的东东mall清凉夏季美食节。

情绪

情调

(3)数见不鲜·司空见惯

两者都有“经常见到”的意思,但词义的侧重点不同。数见不鲜:指多次见到,已经不再感到新鲜。强调是不新鲜。司空见惯:指某事常见,不值得奇怪。强调的是不必惊讶,不必奇怪。

例:①未贷一分钱,衡东邓先生却被中国工商银行衡东县支行无端记了一笔6万元的贷款。银行行长称,“这种情况在全国金融系统___________”。

②近年来,由于材料珍贵,制作也全部采用传统手工工艺,红木家具价格连年上涨。然而红木家具市场以次充好、以假充真的现象也__________。

司空见惯

数见不鲜

四、词语释义

数见不鲜:_____________________________________

回肠荡气:__________________________________________________________________________

拔木转石:_____________________________________

惊天动地:__________________________________________________________________________

即屡见不鲜。经常看见,并不觉得新奇。

使肝肠回旋,使心气激荡。形容文章、乐曲等十分动人。亦写为“荡气回肠”。

拔出树木,转动石头。形容力量巨大。

即可形容声音特别响亮,也可以形容声势浩大或事业伟大。

一蹴而就:__________________________________________________________________________

空中楼阁:__________________________________________________________________________

一傅众咻:__________________________________________________________________________

踏一步就成功。形容事情轻而易举,一下子就能完成。

指海市蜃楼,多用来比喻虚幻的事物或脱离实际的理论计划等。

一个人教他这样做,许多人扰乱他,使他无法这样做。后用以表示环境对人有很大的影响。

五、文学常识

1.走近作者

钱钟书(1910-1998),

原名仰先,字哲良,另字默存,号

槐聚,曾用笔名中书君。是中国现

代著名作家、文学研究家。

1929年考入清华大学外文系。1935年以第一名的成绩考取英国庚子赔款公费留学生,赴英国牛津大学埃克塞特学院英文系留学。1938年回国。1939年开始写作《谈艺录》,这是一部具有开创性的中西比较诗论。1941年散文随笔集《写在人生边上》出版。

1944~1946年间写作长篇小说《围城》,其时困顿于上海沦陷区的生活,对《围城》题旨和书名的确定有重要的影响。1946年,短篇小说集《人·兽·鬼》出版。1949~1953年任清华大学外文系教授,并负责外文研究所事宜。1979年多卷本《管锥编》1~4册出版,该书对中国著名的经、史、子古籍进行了考释,并从中西文化和文学的比较上阐发、辨析。

2.资料链接

钱钟书先生在观察中西文化事物时,总是表现出一种清醒的头脑和一种深刻的洞察力。他不拒绝任何一种理论学说,也不盲从任何一个权威。

他毕生致力于确定中国文学艺术在世界文学艺术殿堂中的适当位置,从而促使中国文学艺术走向世界,加入到世界文学艺术的总的格局中去。为此,他既深刻地阐发了中国文化精神的深厚意蕴和独特价值,也恰当地指出了其历史局限性和地域局限性。他既批评中国人由于某些幻觉而对本土文化的妄自尊大,又毫不留情地横扫了西方人由于无知而以欧美文化为中心的偏见。钱钟书的著作对于推进中外文化的交流,对于使中国人了解西方的学术及西方人了解中国的文化,起到了很好的作用。

本文是钱钟书先生1945年12月6日在上海用英文对美国朋友作的一次演讲,主要谈了中国诗与西方诗在形式方面的不同,以及对待中国诗歌和中国诗歌研究的正确态度。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.课文第1段中,“他不能对整个本国诗尽职”这一句是什么意思?

【提示】 联系上下文可以看出,“他不能对整个本国诗尽职”是对只读中国诗的人而言的。只读中国诗的人,不能站在比较文学的立场上,对中外诗歌进行比较,从而在比较中认识中国诗不同于外国诗的地方,即中国诗的特点。他只能就中国讨论中国诗,不能“超以象外,得其环中”,用居高临远的观点看待中国诗,

因此难免“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。这就是“不能对整个本国诗尽职”。

2. 第二自然段从整体上论述了中国诗的发展轨迹及基本特点,找出本段的观点性句子,分析作者说这一句话的理由。为证明这一观点采用了什么论证方法?

【提示】 (1)观点性句子:中国诗是早熟的。早熟的代价是早衰。

(2)理由:外国诗:史诗—戏剧诗—抒情诗;

中国诗:抒情诗—戏剧诗。

①类比论证:绘画、逻辑。

②举例论证:中国(唐代)诗歌“一蹴而至崇高的境界……腐化”。

③比喻论证:“中国的艺术和思想体构,往往是飘飘凌云的空中楼阁。”

3.分析“据有几个文学史家的意见”至“中国的艺术和思想体构……流毒无穷地聪明”这段文字的内容。

【提示】 本段从文学发展的角度论述了中国诗的一般发展特点及其规律。诗的发展是按史诗——戏剧诗——抒情诗的顺序进行的,而作者认为,中国诗的发展特点刚好与此相反,是按抒情诗——戏剧诗——史诗的顺序而进行。“中国没有史诗,中国人缺乏伏尔泰所谓‘史诗头脑’,中国最好的戏剧诗,产生远在最完美的抒情诗以后。纯粹的抒情诗的精髓和峰极,在中国诗里出现得异常之早。所以中国诗是早熟的。

早熟的代价是早衰。 中国诗一蹴而至崇高的境界,以后就缺乏变化,而且逐渐腐化。”其总体特点是“中国的艺术和思想体构,往往是飘飘凌云的空中楼阁”。

4.课文运用了许多精妙的比喻,似随口而出而趣味盎然,看似随意而实则深刻,看似轻淡而实则味厚,请找出你所喜欢的比喻句,说说它们的含意和表达作用。

【提示】 如说“中国的艺术和思想体构,往往是飘飘凌云的空中楼阁,这因为中国人聪明,流毒无穷的聪明。”这种似反实正的说法,说明中国诗高度发展的特点,也含蓄地表达了对中国诗的赞赏之情。

有的来自生活,通俗易懂,用来比喻抽象的道理,让人读后有豁然开朗之感:用“我们不上‘本店十大特色’那种商业广告的当一样”来比喻“每逢这类人讲到中国文艺或思想的特色等等,我们不可轻信”“中国诗里有所谓‘西洋的’品质,西洋诗里也有所谓‘中国的’成分。”用“病人上了床,浪荡子回到家。出门旅行,目的还是要回家,否则不必牢记着旅途的印象”和“思家病”来比喻我们终将回归自己的文学传统。

5.与西方诗歌相比较,中国诗具有哪些特点?分析一下作者是如何比较论述的。

【名师点拨】 与西方诗歌相比较,中国诗有以下特征:

特征

原因或表现

比较对象

结论

简短而有悠远的意味

原因:一篇诗里不许一字两次押韵,诗体也许正是诗心的产物,旨在使读者从“易尽”里望见了“无垠”。

爱伦·坡

中国诗在简短的篇幅中包含着悠远的意味。

富于暗示

表现:引诱读者到语言文字的穷边涯际,下面是深秘的静默;不了了之,引得读者遥思远怅;问而不答,以问为答,令读者回肠荡气。

魏尔兰、济慈、维荣、拜伦

中国诗“言有尽而意无穷”。

笔力轻淡,词气安和

原因:与语言的本质有关,中国古诗人对于叫嚣和呐喊素来视为低品

英语、法语、德语和惠特曼

中国诗在内容上与西洋诗无甚差异。本质特征是共同的。

6.本文是一篇演讲稿,听众是一般的有文化的美国人,他们有一定的鉴赏诗歌的经验,了解本国诗及其他西洋诗,对中国诗有所接触,有一定兴趣。面对这样的听众,钱钟书先生是怎样抓住他们的心理来阐述自己的观点的?

【名师点拨】 ①化深奥为通俗,化复杂为单纯。“谈中国诗”这样一个深奥、复杂的问题,作者举重若轻,用通俗、浅显的语言传达给听众。雅而不奥,俗而不庸。

作者不是生硬地提出几条干巴巴的理论,摆开架势大加推衍,而是举出诗歌以及图画、音乐,故事、传说、寓言等具体的例子,作大量的丰富生动的比喻,来说明一些道理。没有泛论、概论这类高帽子、空头大话,听众在接受那些具体例子、形象比喻的同时,自然而然地接受了作者的观点。

②居高临远,征古今引中外,有较强的知识性。作者站在历史和文化的高度,自由地驾驭着古今中外的一切文史资料。他引用的国外资料中,

,有美国、英国、法国、德国、意大利、希腊、俄罗斯、捷克乃至印度等国的资料;涉及的范围包括文学、哲学、历史学、艺术等。引用中国的文史资料,从古到今,那就更多了。

③讲道理、发议论,幽默风趣。演讲以说理为主,但它的说理,不同于论文,往往是艺术的谈笑风生。当然,学者的幽默风趣,不是低俗的插科打诨,而是具有高雅的品位。难怪有人把这种学者随笔又称为小品文。

细剖·深析

[楼主]

课文末段写道:“这只在西洋就充中国而在中国又算西洋的小畜生,该磨快牙齿,咬那些谈中西本位文化的人。”像这样的句子读者有不同的看法,有人认为妙,有人认为不雅。请结合课文内容和作品风格谈谈你的看法。

[沙发]

这样的句子正体现了作者独特的语言风格。幽默是演讲中的重要技巧,幽默风趣的语言能够极大地调动听众的热情,提高他们对演讲内容的兴趣,从而收到较好的演讲效果。

[板凳]

这样的句子虽然委婉含蓄地表达了作者的情感态度,但用语过“俗”,态度过于严厉,“小畜生”磨牙咬人的比喻似乎有愤世嫉俗的意味,不容易让人接受,和上文的整体风格不太一致。

[椅子]

像上面的句子,作者以生动的比喻表达出对待“中国诗”应有的态度,批判了那些文化本位论者。亦庄亦谐,妙趣横生。

写作素材积累

技法借鉴

巧用比喻

钱钟书认为比喻是“文字语言的特点”。他的比喻常将两个看似不相搭连的意象接通在一起而出奇制胜地产生出奇妙的效果。

①中国诗是文艺欣赏里的闪电战,平均不过两三分钟。

②比着西洋的诗人,中国诗人只能算是樱桃核跟二寸象牙方块的雕刻者。

③可是中国诗的“比重”确低于西洋诗;好比蛛丝网之于钢丝网。

以上无论是用闪电战、樱桃核、二寸象牙方块来比喻中国诗的矮小,还是用蛛丝网与钢丝网来比喻中西方诗的“比重”差异,都体现了比喻的双方存在很大的差异,而且差异愈大,比喻愈巧妙。

使作文语言出彩的几种常用的“比喻”:

1.直接博喻式:喻势如破竹

博喻这种排比式句式可以产生势如破竹、一唱三叹的艺术效果,能够给人一种应接不暇的感觉,让人在博喻中深味主题的意蕴,感受作者语言的文采和气势。

有时还要在每个比喻的后面做进一步的解释说明,那就又可使语言更加丰富。

例:诚信如春天第一缕阳光,令人向往,敞开胸怀去接受;如夏天的一块西瓜,含在口中,甜到心里;如秋天远方飘来的一片火红的枫叶,勾起无限牵挂;如冬天漫天飘飞的雪花,永远那么纯洁。 (《诚信——永远的绿卡》)

2.比喻+感悟式:喻意弥深

其实能写一个或几个比喻还只是真正意义上的运用比喻表情达意的一半,那另一半就是在每个比喻后还要进行一番“感悟”,或者说是将这个比喻的具体内含挖掘出来,或是通过这个比喻能够感悟出更深的人生哲理来。

例:真诚是头顶上闪烁的星星。也许你不能因此而否定她的存在。没有了真诚的人生,就如没有了星星的夜晚一样乏味。 (《保留真诚》)

3.设问+比喻式:一问一答中显真情

先用一个设问句提出问题,然后再用一个或一组比喻来回答前面提出的问题。这是使用比喻的一种常见方式。特别是当用一组比喻来构成排比或说成构成一个博喻时,并让每一个比喻句分别独立成段时,其气势,其形式,其效果,在一问一答中,是非常令人满意的。

例:诚信是什么?活泼好动的孩子说诚信是两根纤小的手指,拉过钩儿就永不反悔;风华正茂的小伙子说诚信是一张精致的信用卡,是不能透支的诺言;耄耋之年的老人说诚信是一本厚厚的日记,是一张不容背叛的人生契约。 (《诚信是什么》)

●随堂练笔

运用比喻手法,写一个100字左右的片断。

【参考示例】

寒山寺的钟声余音袅袅,舒展双翼穿越时空,飞越红尘,似雁鸣如笛音,声声谱回肠。世事更迭,岁月无常,更换了多少个朝代的天子!唐宗宋祖,折戟沉沙;三千粉黛,空余叹嗟。富贵名禄过眼云烟,君王霸业恒河沙数。惟有姑苏城外寒山寺的钟声,依然重复着永不改变的晨昏。唐朝的江枫渔火,就这样永久地徘徊在隔世的诗句里,敲打世人浅愁的无眠。

素材积累

1.课内素材开发

澹泊宁静、毁誉不惊的钱钟书

桃李不言,下自成蹊。《管锥编》问世以后,“钱学”兴起,钱先生声名大起,而他却潜心读书研究,闭门谢客。一些“钟书迷”不远万里从港台、美国、法国……慕名而来,他却常常以病或者其他原因辞谢,“避之唯恐不及”。“如果你吃了一只鸡蛋觉得味道不错,难道一定要见到那只母鸡?”钱钟书曾这样幽默地婉拒一位想亲见他本人的读者。

面对国内外的“钱钟书热”一直居高不下,钱钟书对此很不以为然,一直保持着高度的警惕。在致老友郑朝宗教授的信中,他恳切地说:“大抵学问是荒江野老屋中二三素心人商量培养之事,朝市之显学必成俗学。”不管外界如何风云变幻,钱钟书始终安如泰山,锲而不舍地守着他的摊子,埋头做学问,不掷光阴于交游。他用半辈子寒窗的寂寞,保持着高尚人格操守和独立学问品格,默默地为世界文化奉献着自己的智慧。

[适用话题]

上述材料可以应用在“选择”“淡泊”“名与利”

“拒绝”“逆信念”“追求”“品质”等话题的作文中。

2.鲜活素材速递

钱钟书诞辰100周年 通俗的文字让我们亲近

中广网北京11月21日消息 今天(21日)和昨天在无锡市举办了“百年钟书——纪念钱钟书诞辰100周年”的系列活动,钱钟书先生的母校辅仁中学和东林小学学生一起瞻仰了先生故居,为先生敬献花篮,缅怀了这位老人。对此,中国之声特约观察员朱煦特作如下点评。

朱煦:钱钟书先生曾经是一位偏科非常非常严重的学生,清华大学录取他的时候,他的数学成绩不过15分。

这位老人写了很多很多文字,他最著名的《围城》是我们很多人读一遍都不止,还要读两遍、三遍的作品,我们欣赏他的文学作品,他的文字实际上是最通俗的,但同时在哲理的表达上又是大师级的文字。我们每每读起这样通俗文字的时候,总是觉得其中还有韵味是我们没有读到的,我觉得大师不是因为有生涩的文字让我们敬仰,恰恰是他有那么通俗的表达让我们亲近。

这位老人一直在经历坎坷,无论是学术上,还是生活上的,无论是个人的,还是命运上面的,但他面对这些坎坷的时候,总是那样的淡定,总是那么乐观,总是那么豁达,总是那么平静。

我们说这位老人其实并没有走远,而且他永远不会走远,因为在他所生的那个时代,他所处的时代和他身后的时代,他的影响依然是非常非常深远的,有人总结了十六个字,用“幽默风趣,淡薄名利,夫妻情深,童心童趣”来形容老人的长寿之道,我想这也是普通人的长寿之道,有人把老人比喻为“文化昆仑”,我相信老人更愿意自己是一颗“文化沙粒”。

[适用话题]

本则材料适用于“偏才与天才”“通俗与高雅”“面对坎坷”“淡定” “乐观”“豁达”等话题的作文中。

知能优化演练

美文佳作欣赏

深切怀念钱钟书先生

吴泰昌

今年适逢钱钟书先生百年诞辰,作为一名与钱先生有过20年不曾间断交往的晚辈后学,我又想起了他对我的谆谆教诲和过往点滴。

我初次见到钱先生和他的夫人杨绛先生是在1977年。当时《文艺报》尚未复刊。我在《人民文学》杂志呆了一段时间。为了支撑复刊不久的刊物,主编张光年要我们千方百计多约名家的稿子。我先去求叶圣陶先生。有一次叶老从开明书店出版《谈艺录》谈到了钱先生。他问我为什么不去找钱钟书,还有杨绛,我说一直想去拜访他们,听说钱先生正在潜心完成巨制《管锥编》,不愿为报刊赶写应时之作,去了怕碰钉子。叶老听了我的顾虑大笑着说:“别怕碰钉子,有人误以为他清高、傲慢,不对,他待人很随和,

钱钟书认真做学问,知识渊博,记性好,人也健谈,拿不到稿子,听他聊聊也长见识。”经叶老的鼓气,我决定去看望钱先生夫妇。

在一个金色秋天的下午,我来到三里河南沙沟他们的新居。开门的是杨先生,当自我介绍并说明来意后,她微笑着轻声叫我稍等,并很快将我引进客厅。只见客厅东头书桌有人在伏案写作,清瘦的脸,戴一副黑宽边眼镜,我知道这就是钱钟书先生。他抬头见我站立着,连忙起身走过来说:“欢迎,欢迎!”我在客厅西头靠近杨先生书桌旁的一张沙发上坐下,杨先生给我一杯清茶,钱先生在我正对面的一张转椅上坐下了。

正当我端杯喝茶时,钱先生突然起身摆着手大声地说:“写文章事今天不谈。”碰钉子我已有思想准备,但没想到碰得这么快,这么干脆。还是杨先生观察细腻,见我有点局促,茶杯在手中欲放不下,便主动岔开话题,问我最近到过哪些地方,知道我刚从上海回来,便急切地问:“见到巴金先生、柯灵先生没有?他们身体好吗?”我将所见所闻一一告知,气氛顿时活跃起来,钱先生的谈兴也上来了。我静心地听他谈,杨先生在一旁也听着,偶尔插话。钱先生关心地问起了阿英先生身后的状况。

他那天所谈,主要是中外文学史上一些名著和中国近现代文坛的趣事。跟随他在书海遨游,他的饱学中西,贯通古今,使我大长见识,他的睿智、幽默、诙谐、风趣的谈话,使我获得少有的轻松和愉悦。当室内阳光渐渐黯淡时,我才意识到该告辞了。钱先生多次忆及郑振铎先生,钱先生说,现在少有人知道,1956年成立的中国社科院文学研究所,它的前身就是北京大学文学研究所,振铎先生前后都是这个所的所长。他说,可惜振铎先生走得过早了,他提醒我,明年是振铎先生因公殉难20周年。

由于钱先生的提示,我才不忘向刚复刊的《文艺报》领导建议,在郑振铎先生因公遇难20周年之际,约请冰心老人写了《追念振铎》一文。振铎先生是冰心除同学外文艺界认识最早的一位朋友,又是福建长乐同乡,是她的“良师益友”。《追念振铎》是冰心写郑振铎的唯一一篇文章,弥足珍贵。我在拙著《我认识的钱钟书》中说:“钱先生未必料到,初次听他谈话时,由于他多次忆及郑振铎先生,我才不忘在郑先生因公遇难20周年之际为《文艺报》约请冰心先生写了《追念振铎》一文。事隔多年,还得补谢钱先生、杨先生二位。”

1986年冬,我陪中国新闻社香港分社一位记者去拜望钱先生,钱先生在接受记者专访时,回答了记者提出的有关创作《围城》及时下文坛关心的一些敏感问题。那天记者没有录音,自己记录,专访结束时,钱先生交代了两点,一、专访发表前一定要将原稿给他看,怕“失真”,或表达不够“准确”;二、专访发表后请记者将境外的不同意见转告他,“多听听不同意见,有好处”。后来知道,钱先生对这篇专访原稿作了多处仔细的修改和补充。那次专访中,钱先生在记者的一再追问下,谈了自己对诺贝尔文学奖的看法。诺贝尔文学奖是当时文坛的一个热门话题。

文艺报》想以新闻的方式摘发钱先生在这篇专访中谈到这个问题的观点,好让大陆读者广为知道,钱先生同意了,并在发表前,又认真看了一遍。

1986年4月5日出版的《文艺报》头版右上角刊发了这则新闻:著名学者钱钟书最近发表对“诺贝尔文学奖”看法:“萧伯纳说过,诺贝尔设立奖金比他发明炸药对人类危害更大……其实咱们对这个奖,不必过于重视。”“只要想一想,不讲生存的,已故得奖人里有黛丽达、海泽、倭铿、赛珍珠之流,就可见这个奖的意义是否重大了。”

在谈到博尔赫斯因拿不到诺贝尔奖金而耿耿于怀一事时,钱钟书说:“这表示他对自己缺乏信念,而对评奖委员似乎又太看重了。”

这期《文艺报》出来后,我给钱先生打电话时,他只说看到了,并没有多说什么。可过了一阵我去看他时,他却笑嘻嘻地对我说,你们编发的有关我的那条新闻反应可不小,不过,他郑重地说,借贵报将我对这个问题的态度公之于众也好,免得被乱揣测。钱先生特别叮嘱我,要将听到的不同意见告诉他,他说:“虽然对这个问题我思考多日,但仅是我个人的观点,别人赞同或不赞同是正常的,

有不赞同的意见,希望贵报也发表出来,学术水平只有在争鸣、争议中才能不断提高。”

钱钟书先生在学术界是真正的大师,在文学界也是位有杰出成就的重要作家。他的长篇小说《围城》、短篇小说集《人·兽·鬼》、散文集《写在人生边上》、诗集《槐聚诗存》等都在中国现代文学史上留下了光彩的一笔,特别是长篇小说《围城》,赢得了广大读者喜爱,是一部文学经典。

钟书先生的皇皇巨著是中华文化殿堂里的珍宝,是研究不尽的课题。钱钟书先生的治学精神和道德风范永远激励着一代又一代后辈学子。钱钟书先生鲜活在我心中。

(节选自2010年11月19《天津日报》)

【赏评】 今年适逢钱钟书先生百年诞辰,本文是著名编辑回忆钱钟书先生的文章。朴素的叙述中可以见出作者对钱先生的敬仰与爱戴。作者笔下的钱钟书并不清高、傲慢,相反却待人很随和。钱钟书认真做学问,知识渊博,在学术界是真正的大师,在文学界也是位有杰出成就的重要作家。

钱钟书对“诺贝尔文学奖”看法:“萧伯纳说过,诺贝尔设立奖金比他发明炸药对人类危害更大……其实咱们对这个奖,不必过于重视。”这无疑给我们非常有益的启示。

诗海探珠

夕次盱眙县

韦应物

落帆逗淮镇,

停舫临孤驿。

浩浩风起波,

冥冥日沉夕。

人归山郭暗,

雁下芦洲白。

独夜忆秦关,

听钟未眠客。

【赏析】 这首诗可能作于德宗建中四年(783)秋,诗人赴苏州刺史任职之时。诗人自幼久居长安,此次放官外任,途中寄宿盱眙小镇,油然产生了浓重的思乡之情。这首写旅途夜泊而思乡的诗篇,诗人似不着力,信手写去,但景物明晰,情因景生,融合无间。开始两句紧扣题目,点明落帆泊舟于盱眙,也遥应结尾一联的思乡之情。下面就耳闻目见的景物顺序描绘。

江面上晚风劲吹,卷起阵阵波涛,风声、浪涛声交织在一起。这主要是从听觉的感受来写,当然诗人也看到了风吹浪起的景象夕阳西沉,暮色苍茫,这是远观所见,其中有时间的推移。再看岸上,夜幕笼罩,人们渐渐回城;眺望江边沙洲,大雁落下,芦花正白,一片寂静。这四句傍晚江边景物的描画,层次清晰,景象生动,色彩鲜明,为抒发乡关之思塑造了环境,渲染了气氛。

结尾两句,上句写孤舟夜泊,独宿他乡勾起羁旅乡愁,长夜难眠;下句写在这不眠之夜,远处寺院钟声充耳,更加使人思绪萦怀,长夜不寐。这两句是情中景,余味不尽。这首诗集景于诗,由景入情,好似不甚着力,实则借迷蒙之夜色,传达思乡之浓愁,写得情景交融,浑然天成。尤其是“听钟未眠客”之句,初看平淡无奇,细品则余蕴无穷。

【思考】 请简要分析中间四句诗写景的特点及其表达效果。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第 10课 谈中国诗

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

三、词语辨析

(1)妨害·妨碍

“妨害”指有害于。“妨碍”指使事情不能顺利进行;阻碍。

例:①据韩联社12月24日消息,韩国群山海洋警察厅24日表示,韩海警目前正在以所谓“_______公务罪”为由,对中国渔船——“辽营渔”号3名船员进行立案调查。

②对贪污受贿的指控将_______他在秋季选举中当选的机会。

妨碍

妨害

(2)情调·情绪

都与思想感情有关。“情调”指思想感情所表现出来的格调;事物所具有的能引起人的各种不同感情的性质。“情绪”指人从事某种活动时产生的兴奋心理状态;指不愉快的情感。

例:①市场______起伏不定,A股市场早盘冲高回落。据在线分析师数据显示,当前市场天气阴天,表明短期大盘趋势处于弱势震荡阶段。

②现在,就上传你心目中最有______的餐厅菜品照片、环境照片,并写下它吸引你的理由!我们将综合主办方的意见,挑选出其中的12家餐饮商家参与8.6日的东东mall清凉夏季美食节。

情绪

情调

(3)数见不鲜·司空见惯

两者都有“经常见到”的意思,但词义的侧重点不同。数见不鲜:指多次见到,已经不再感到新鲜。强调是不新鲜。司空见惯:指某事常见,不值得奇怪。强调的是不必惊讶,不必奇怪。

例:①未贷一分钱,衡东邓先生却被中国工商银行衡东县支行无端记了一笔6万元的贷款。银行行长称,“这种情况在全国金融系统___________”。

②近年来,由于材料珍贵,制作也全部采用传统手工工艺,红木家具价格连年上涨。然而红木家具市场以次充好、以假充真的现象也__________。

司空见惯

数见不鲜

四、词语释义

数见不鲜:_____________________________________

回肠荡气:__________________________________________________________________________

拔木转石:_____________________________________

惊天动地:__________________________________________________________________________

即屡见不鲜。经常看见,并不觉得新奇。

使肝肠回旋,使心气激荡。形容文章、乐曲等十分动人。亦写为“荡气回肠”。

拔出树木,转动石头。形容力量巨大。

即可形容声音特别响亮,也可以形容声势浩大或事业伟大。

一蹴而就:__________________________________________________________________________

空中楼阁:__________________________________________________________________________

一傅众咻:__________________________________________________________________________

踏一步就成功。形容事情轻而易举,一下子就能完成。

指海市蜃楼,多用来比喻虚幻的事物或脱离实际的理论计划等。

一个人教他这样做,许多人扰乱他,使他无法这样做。后用以表示环境对人有很大的影响。

五、文学常识

1.走近作者

钱钟书(1910-1998),

原名仰先,字哲良,另字默存,号

槐聚,曾用笔名中书君。是中国现

代著名作家、文学研究家。

1929年考入清华大学外文系。1935年以第一名的成绩考取英国庚子赔款公费留学生,赴英国牛津大学埃克塞特学院英文系留学。1938年回国。1939年开始写作《谈艺录》,这是一部具有开创性的中西比较诗论。1941年散文随笔集《写在人生边上》出版。

1944~1946年间写作长篇小说《围城》,其时困顿于上海沦陷区的生活,对《围城》题旨和书名的确定有重要的影响。1946年,短篇小说集《人·兽·鬼》出版。1949~1953年任清华大学外文系教授,并负责外文研究所事宜。1979年多卷本《管锥编》1~4册出版,该书对中国著名的经、史、子古籍进行了考释,并从中西文化和文学的比较上阐发、辨析。

2.资料链接

钱钟书先生在观察中西文化事物时,总是表现出一种清醒的头脑和一种深刻的洞察力。他不拒绝任何一种理论学说,也不盲从任何一个权威。

他毕生致力于确定中国文学艺术在世界文学艺术殿堂中的适当位置,从而促使中国文学艺术走向世界,加入到世界文学艺术的总的格局中去。为此,他既深刻地阐发了中国文化精神的深厚意蕴和独特价值,也恰当地指出了其历史局限性和地域局限性。他既批评中国人由于某些幻觉而对本土文化的妄自尊大,又毫不留情地横扫了西方人由于无知而以欧美文化为中心的偏见。钱钟书的著作对于推进中外文化的交流,对于使中国人了解西方的学术及西方人了解中国的文化,起到了很好的作用。

本文是钱钟书先生1945年12月6日在上海用英文对美国朋友作的一次演讲,主要谈了中国诗与西方诗在形式方面的不同,以及对待中国诗歌和中国诗歌研究的正确态度。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.课文第1段中,“他不能对整个本国诗尽职”这一句是什么意思?

【提示】 联系上下文可以看出,“他不能对整个本国诗尽职”是对只读中国诗的人而言的。只读中国诗的人,不能站在比较文学的立场上,对中外诗歌进行比较,从而在比较中认识中国诗不同于外国诗的地方,即中国诗的特点。他只能就中国讨论中国诗,不能“超以象外,得其环中”,用居高临远的观点看待中国诗,

因此难免“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。这就是“不能对整个本国诗尽职”。

2. 第二自然段从整体上论述了中国诗的发展轨迹及基本特点,找出本段的观点性句子,分析作者说这一句话的理由。为证明这一观点采用了什么论证方法?

【提示】 (1)观点性句子:中国诗是早熟的。早熟的代价是早衰。

(2)理由:外国诗:史诗—戏剧诗—抒情诗;

中国诗:抒情诗—戏剧诗。

①类比论证:绘画、逻辑。

②举例论证:中国(唐代)诗歌“一蹴而至崇高的境界……腐化”。

③比喻论证:“中国的艺术和思想体构,往往是飘飘凌云的空中楼阁。”

3.分析“据有几个文学史家的意见”至“中国的艺术和思想体构……流毒无穷地聪明”这段文字的内容。

【提示】 本段从文学发展的角度论述了中国诗的一般发展特点及其规律。诗的发展是按史诗——戏剧诗——抒情诗的顺序进行的,而作者认为,中国诗的发展特点刚好与此相反,是按抒情诗——戏剧诗——史诗的顺序而进行。“中国没有史诗,中国人缺乏伏尔泰所谓‘史诗头脑’,中国最好的戏剧诗,产生远在最完美的抒情诗以后。纯粹的抒情诗的精髓和峰极,在中国诗里出现得异常之早。所以中国诗是早熟的。

早熟的代价是早衰。 中国诗一蹴而至崇高的境界,以后就缺乏变化,而且逐渐腐化。”其总体特点是“中国的艺术和思想体构,往往是飘飘凌云的空中楼阁”。

4.课文运用了许多精妙的比喻,似随口而出而趣味盎然,看似随意而实则深刻,看似轻淡而实则味厚,请找出你所喜欢的比喻句,说说它们的含意和表达作用。

【提示】 如说“中国的艺术和思想体构,往往是飘飘凌云的空中楼阁,这因为中国人聪明,流毒无穷的聪明。”这种似反实正的说法,说明中国诗高度发展的特点,也含蓄地表达了对中国诗的赞赏之情。

有的来自生活,通俗易懂,用来比喻抽象的道理,让人读后有豁然开朗之感:用“我们不上‘本店十大特色’那种商业广告的当一样”来比喻“每逢这类人讲到中国文艺或思想的特色等等,我们不可轻信”“中国诗里有所谓‘西洋的’品质,西洋诗里也有所谓‘中国的’成分。”用“病人上了床,浪荡子回到家。出门旅行,目的还是要回家,否则不必牢记着旅途的印象”和“思家病”来比喻我们终将回归自己的文学传统。

5.与西方诗歌相比较,中国诗具有哪些特点?分析一下作者是如何比较论述的。

【名师点拨】 与西方诗歌相比较,中国诗有以下特征:

特征

原因或表现

比较对象

结论

简短而有悠远的意味

原因:一篇诗里不许一字两次押韵,诗体也许正是诗心的产物,旨在使读者从“易尽”里望见了“无垠”。

爱伦·坡

中国诗在简短的篇幅中包含着悠远的意味。

富于暗示

表现:引诱读者到语言文字的穷边涯际,下面是深秘的静默;不了了之,引得读者遥思远怅;问而不答,以问为答,令读者回肠荡气。

魏尔兰、济慈、维荣、拜伦

中国诗“言有尽而意无穷”。

笔力轻淡,词气安和

原因:与语言的本质有关,中国古诗人对于叫嚣和呐喊素来视为低品

英语、法语、德语和惠特曼

中国诗在内容上与西洋诗无甚差异。本质特征是共同的。

6.本文是一篇演讲稿,听众是一般的有文化的美国人,他们有一定的鉴赏诗歌的经验,了解本国诗及其他西洋诗,对中国诗有所接触,有一定兴趣。面对这样的听众,钱钟书先生是怎样抓住他们的心理来阐述自己的观点的?

【名师点拨】 ①化深奥为通俗,化复杂为单纯。“谈中国诗”这样一个深奥、复杂的问题,作者举重若轻,用通俗、浅显的语言传达给听众。雅而不奥,俗而不庸。

作者不是生硬地提出几条干巴巴的理论,摆开架势大加推衍,而是举出诗歌以及图画、音乐,故事、传说、寓言等具体的例子,作大量的丰富生动的比喻,来说明一些道理。没有泛论、概论这类高帽子、空头大话,听众在接受那些具体例子、形象比喻的同时,自然而然地接受了作者的观点。

②居高临远,征古今引中外,有较强的知识性。作者站在历史和文化的高度,自由地驾驭着古今中外的一切文史资料。他引用的国外资料中,

,有美国、英国、法国、德国、意大利、希腊、俄罗斯、捷克乃至印度等国的资料;涉及的范围包括文学、哲学、历史学、艺术等。引用中国的文史资料,从古到今,那就更多了。

③讲道理、发议论,幽默风趣。演讲以说理为主,但它的说理,不同于论文,往往是艺术的谈笑风生。当然,学者的幽默风趣,不是低俗的插科打诨,而是具有高雅的品位。难怪有人把这种学者随笔又称为小品文。

细剖·深析

[楼主]

课文末段写道:“这只在西洋就充中国而在中国又算西洋的小畜生,该磨快牙齿,咬那些谈中西本位文化的人。”像这样的句子读者有不同的看法,有人认为妙,有人认为不雅。请结合课文内容和作品风格谈谈你的看法。

[沙发]

这样的句子正体现了作者独特的语言风格。幽默是演讲中的重要技巧,幽默风趣的语言能够极大地调动听众的热情,提高他们对演讲内容的兴趣,从而收到较好的演讲效果。

[板凳]

这样的句子虽然委婉含蓄地表达了作者的情感态度,但用语过“俗”,态度过于严厉,“小畜生”磨牙咬人的比喻似乎有愤世嫉俗的意味,不容易让人接受,和上文的整体风格不太一致。

[椅子]

像上面的句子,作者以生动的比喻表达出对待“中国诗”应有的态度,批判了那些文化本位论者。亦庄亦谐,妙趣横生。

写作素材积累

技法借鉴

巧用比喻

钱钟书认为比喻是“文字语言的特点”。他的比喻常将两个看似不相搭连的意象接通在一起而出奇制胜地产生出奇妙的效果。

①中国诗是文艺欣赏里的闪电战,平均不过两三分钟。

②比着西洋的诗人,中国诗人只能算是樱桃核跟二寸象牙方块的雕刻者。

③可是中国诗的“比重”确低于西洋诗;好比蛛丝网之于钢丝网。

以上无论是用闪电战、樱桃核、二寸象牙方块来比喻中国诗的矮小,还是用蛛丝网与钢丝网来比喻中西方诗的“比重”差异,都体现了比喻的双方存在很大的差异,而且差异愈大,比喻愈巧妙。

使作文语言出彩的几种常用的“比喻”:

1.直接博喻式:喻势如破竹

博喻这种排比式句式可以产生势如破竹、一唱三叹的艺术效果,能够给人一种应接不暇的感觉,让人在博喻中深味主题的意蕴,感受作者语言的文采和气势。

有时还要在每个比喻的后面做进一步的解释说明,那就又可使语言更加丰富。

例:诚信如春天第一缕阳光,令人向往,敞开胸怀去接受;如夏天的一块西瓜,含在口中,甜到心里;如秋天远方飘来的一片火红的枫叶,勾起无限牵挂;如冬天漫天飘飞的雪花,永远那么纯洁。 (《诚信——永远的绿卡》)

2.比喻+感悟式:喻意弥深

其实能写一个或几个比喻还只是真正意义上的运用比喻表情达意的一半,那另一半就是在每个比喻后还要进行一番“感悟”,或者说是将这个比喻的具体内含挖掘出来,或是通过这个比喻能够感悟出更深的人生哲理来。

例:真诚是头顶上闪烁的星星。也许你不能因此而否定她的存在。没有了真诚的人生,就如没有了星星的夜晚一样乏味。 (《保留真诚》)

3.设问+比喻式:一问一答中显真情

先用一个设问句提出问题,然后再用一个或一组比喻来回答前面提出的问题。这是使用比喻的一种常见方式。特别是当用一组比喻来构成排比或说成构成一个博喻时,并让每一个比喻句分别独立成段时,其气势,其形式,其效果,在一问一答中,是非常令人满意的。

例:诚信是什么?活泼好动的孩子说诚信是两根纤小的手指,拉过钩儿就永不反悔;风华正茂的小伙子说诚信是一张精致的信用卡,是不能透支的诺言;耄耋之年的老人说诚信是一本厚厚的日记,是一张不容背叛的人生契约。 (《诚信是什么》)

●随堂练笔

运用比喻手法,写一个100字左右的片断。

【参考示例】

寒山寺的钟声余音袅袅,舒展双翼穿越时空,飞越红尘,似雁鸣如笛音,声声谱回肠。世事更迭,岁月无常,更换了多少个朝代的天子!唐宗宋祖,折戟沉沙;三千粉黛,空余叹嗟。富贵名禄过眼云烟,君王霸业恒河沙数。惟有姑苏城外寒山寺的钟声,依然重复着永不改变的晨昏。唐朝的江枫渔火,就这样永久地徘徊在隔世的诗句里,敲打世人浅愁的无眠。

素材积累

1.课内素材开发

澹泊宁静、毁誉不惊的钱钟书

桃李不言,下自成蹊。《管锥编》问世以后,“钱学”兴起,钱先生声名大起,而他却潜心读书研究,闭门谢客。一些“钟书迷”不远万里从港台、美国、法国……慕名而来,他却常常以病或者其他原因辞谢,“避之唯恐不及”。“如果你吃了一只鸡蛋觉得味道不错,难道一定要见到那只母鸡?”钱钟书曾这样幽默地婉拒一位想亲见他本人的读者。

面对国内外的“钱钟书热”一直居高不下,钱钟书对此很不以为然,一直保持着高度的警惕。在致老友郑朝宗教授的信中,他恳切地说:“大抵学问是荒江野老屋中二三素心人商量培养之事,朝市之显学必成俗学。”不管外界如何风云变幻,钱钟书始终安如泰山,锲而不舍地守着他的摊子,埋头做学问,不掷光阴于交游。他用半辈子寒窗的寂寞,保持着高尚人格操守和独立学问品格,默默地为世界文化奉献着自己的智慧。

[适用话题]

上述材料可以应用在“选择”“淡泊”“名与利”

“拒绝”“逆信念”“追求”“品质”等话题的作文中。

2.鲜活素材速递

钱钟书诞辰100周年 通俗的文字让我们亲近

中广网北京11月21日消息 今天(21日)和昨天在无锡市举办了“百年钟书——纪念钱钟书诞辰100周年”的系列活动,钱钟书先生的母校辅仁中学和东林小学学生一起瞻仰了先生故居,为先生敬献花篮,缅怀了这位老人。对此,中国之声特约观察员朱煦特作如下点评。

朱煦:钱钟书先生曾经是一位偏科非常非常严重的学生,清华大学录取他的时候,他的数学成绩不过15分。

这位老人写了很多很多文字,他最著名的《围城》是我们很多人读一遍都不止,还要读两遍、三遍的作品,我们欣赏他的文学作品,他的文字实际上是最通俗的,但同时在哲理的表达上又是大师级的文字。我们每每读起这样通俗文字的时候,总是觉得其中还有韵味是我们没有读到的,我觉得大师不是因为有生涩的文字让我们敬仰,恰恰是他有那么通俗的表达让我们亲近。

这位老人一直在经历坎坷,无论是学术上,还是生活上的,无论是个人的,还是命运上面的,但他面对这些坎坷的时候,总是那样的淡定,总是那么乐观,总是那么豁达,总是那么平静。

我们说这位老人其实并没有走远,而且他永远不会走远,因为在他所生的那个时代,他所处的时代和他身后的时代,他的影响依然是非常非常深远的,有人总结了十六个字,用“幽默风趣,淡薄名利,夫妻情深,童心童趣”来形容老人的长寿之道,我想这也是普通人的长寿之道,有人把老人比喻为“文化昆仑”,我相信老人更愿意自己是一颗“文化沙粒”。

[适用话题]

本则材料适用于“偏才与天才”“通俗与高雅”“面对坎坷”“淡定” “乐观”“豁达”等话题的作文中。

知能优化演练

美文佳作欣赏

深切怀念钱钟书先生

吴泰昌

今年适逢钱钟书先生百年诞辰,作为一名与钱先生有过20年不曾间断交往的晚辈后学,我又想起了他对我的谆谆教诲和过往点滴。

我初次见到钱先生和他的夫人杨绛先生是在1977年。当时《文艺报》尚未复刊。我在《人民文学》杂志呆了一段时间。为了支撑复刊不久的刊物,主编张光年要我们千方百计多约名家的稿子。我先去求叶圣陶先生。有一次叶老从开明书店出版《谈艺录》谈到了钱先生。他问我为什么不去找钱钟书,还有杨绛,我说一直想去拜访他们,听说钱先生正在潜心完成巨制《管锥编》,不愿为报刊赶写应时之作,去了怕碰钉子。叶老听了我的顾虑大笑着说:“别怕碰钉子,有人误以为他清高、傲慢,不对,他待人很随和,

钱钟书认真做学问,知识渊博,记性好,人也健谈,拿不到稿子,听他聊聊也长见识。”经叶老的鼓气,我决定去看望钱先生夫妇。

在一个金色秋天的下午,我来到三里河南沙沟他们的新居。开门的是杨先生,当自我介绍并说明来意后,她微笑着轻声叫我稍等,并很快将我引进客厅。只见客厅东头书桌有人在伏案写作,清瘦的脸,戴一副黑宽边眼镜,我知道这就是钱钟书先生。他抬头见我站立着,连忙起身走过来说:“欢迎,欢迎!”我在客厅西头靠近杨先生书桌旁的一张沙发上坐下,杨先生给我一杯清茶,钱先生在我正对面的一张转椅上坐下了。

正当我端杯喝茶时,钱先生突然起身摆着手大声地说:“写文章事今天不谈。”碰钉子我已有思想准备,但没想到碰得这么快,这么干脆。还是杨先生观察细腻,见我有点局促,茶杯在手中欲放不下,便主动岔开话题,问我最近到过哪些地方,知道我刚从上海回来,便急切地问:“见到巴金先生、柯灵先生没有?他们身体好吗?”我将所见所闻一一告知,气氛顿时活跃起来,钱先生的谈兴也上来了。我静心地听他谈,杨先生在一旁也听着,偶尔插话。钱先生关心地问起了阿英先生身后的状况。

他那天所谈,主要是中外文学史上一些名著和中国近现代文坛的趣事。跟随他在书海遨游,他的饱学中西,贯通古今,使我大长见识,他的睿智、幽默、诙谐、风趣的谈话,使我获得少有的轻松和愉悦。当室内阳光渐渐黯淡时,我才意识到该告辞了。钱先生多次忆及郑振铎先生,钱先生说,现在少有人知道,1956年成立的中国社科院文学研究所,它的前身就是北京大学文学研究所,振铎先生前后都是这个所的所长。他说,可惜振铎先生走得过早了,他提醒我,明年是振铎先生因公殉难20周年。

由于钱先生的提示,我才不忘向刚复刊的《文艺报》领导建议,在郑振铎先生因公遇难20周年之际,约请冰心老人写了《追念振铎》一文。振铎先生是冰心除同学外文艺界认识最早的一位朋友,又是福建长乐同乡,是她的“良师益友”。《追念振铎》是冰心写郑振铎的唯一一篇文章,弥足珍贵。我在拙著《我认识的钱钟书》中说:“钱先生未必料到,初次听他谈话时,由于他多次忆及郑振铎先生,我才不忘在郑先生因公遇难20周年之际为《文艺报》约请冰心先生写了《追念振铎》一文。事隔多年,还得补谢钱先生、杨先生二位。”

1986年冬,我陪中国新闻社香港分社一位记者去拜望钱先生,钱先生在接受记者专访时,回答了记者提出的有关创作《围城》及时下文坛关心的一些敏感问题。那天记者没有录音,自己记录,专访结束时,钱先生交代了两点,一、专访发表前一定要将原稿给他看,怕“失真”,或表达不够“准确”;二、专访发表后请记者将境外的不同意见转告他,“多听听不同意见,有好处”。后来知道,钱先生对这篇专访原稿作了多处仔细的修改和补充。那次专访中,钱先生在记者的一再追问下,谈了自己对诺贝尔文学奖的看法。诺贝尔文学奖是当时文坛的一个热门话题。

文艺报》想以新闻的方式摘发钱先生在这篇专访中谈到这个问题的观点,好让大陆读者广为知道,钱先生同意了,并在发表前,又认真看了一遍。

1986年4月5日出版的《文艺报》头版右上角刊发了这则新闻:著名学者钱钟书最近发表对“诺贝尔文学奖”看法:“萧伯纳说过,诺贝尔设立奖金比他发明炸药对人类危害更大……其实咱们对这个奖,不必过于重视。”“只要想一想,不讲生存的,已故得奖人里有黛丽达、海泽、倭铿、赛珍珠之流,就可见这个奖的意义是否重大了。”

在谈到博尔赫斯因拿不到诺贝尔奖金而耿耿于怀一事时,钱钟书说:“这表示他对自己缺乏信念,而对评奖委员似乎又太看重了。”

这期《文艺报》出来后,我给钱先生打电话时,他只说看到了,并没有多说什么。可过了一阵我去看他时,他却笑嘻嘻地对我说,你们编发的有关我的那条新闻反应可不小,不过,他郑重地说,借贵报将我对这个问题的态度公之于众也好,免得被乱揣测。钱先生特别叮嘱我,要将听到的不同意见告诉他,他说:“虽然对这个问题我思考多日,但仅是我个人的观点,别人赞同或不赞同是正常的,

有不赞同的意见,希望贵报也发表出来,学术水平只有在争鸣、争议中才能不断提高。”

钱钟书先生在学术界是真正的大师,在文学界也是位有杰出成就的重要作家。他的长篇小说《围城》、短篇小说集《人·兽·鬼》、散文集《写在人生边上》、诗集《槐聚诗存》等都在中国现代文学史上留下了光彩的一笔,特别是长篇小说《围城》,赢得了广大读者喜爱,是一部文学经典。

钟书先生的皇皇巨著是中华文化殿堂里的珍宝,是研究不尽的课题。钱钟书先生的治学精神和道德风范永远激励着一代又一代后辈学子。钱钟书先生鲜活在我心中。

(节选自2010年11月19《天津日报》)

【赏评】 今年适逢钱钟书先生百年诞辰,本文是著名编辑回忆钱钟书先生的文章。朴素的叙述中可以见出作者对钱先生的敬仰与爱戴。作者笔下的钱钟书并不清高、傲慢,相反却待人很随和。钱钟书认真做学问,知识渊博,在学术界是真正的大师,在文学界也是位有杰出成就的重要作家。

钱钟书对“诺贝尔文学奖”看法:“萧伯纳说过,诺贝尔设立奖金比他发明炸药对人类危害更大……其实咱们对这个奖,不必过于重视。”这无疑给我们非常有益的启示。