教科版(2017秋)一年级下册科学课件-2.6 给动物分类 教案

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋)一年级下册科学课件-2.6 给动物分类 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

题

目

《给动物分类》教学设计

《给动物分类》教学设计

教材分析

本课是教科版小学科学一年级下册第二单元动物的第六课,是动物单元的总结课,主要是为了尝试引导学生对前五课认识和研究的动物进行认真观察,并由学生自主确定分类标准,进行分类练习活动,重点在于培养学生的比较、辨别和归类能力。本课内容的学习既可以促使学生认识动物的多样性,还可以帮助学生更细致地观察动物的特征,加深对分类对象特征的认识,并初步感知动物和植物都是有生命的。教材提供了10种动物的图片,为体现动物的多样性,在组织教学时可适当增加一些学生熟悉的动物图片。

学情分析

一年级的学生对于动物是有一定认识的,学生已经了解了一些动物的基本特征,并能通过观察、比较,说出动物的某些共同特征。学生也可以依据生存环境、食性、外部特征等对动物进行分类,但是在昆虫、软体动物等生物学分类发展上,缺乏认知支撑。学生通过仔细观察,在分类活动过程中,再次感受动物的多样性,并提升自己思考与辨别的能力。考虑到一年级学生的认知特点,他们还没有书写动物名字的能力,因此需要教师指导学生采用编序号或是直接粘贴等方法来进行分类。

教学目标

科学知识目标

1.认识周边常见的动物,能简单描述其外部主要特征;

2.大自然中生活着许许多多动物,动物具有多样性;

3.动物之间有相同点和不同点,可以根据一定的标准进行分类;

4.知道分类标准不同,可以得到不同的分类结果。

科学探究目标

1.能利用多种感官,观察动物的外部形态特征,并根据一定的标准给动物分类;

2.能与同学讨论交流并形成多种分类标准;

3.通过分类活动,学生能不断完善自己对动物的认识。

科学态度目标

能够尝试多角度、多方式认识动物,发现更多地分类标准;

愿意倾听、分享他人的分类依据与分类结果;

乐于表达、讲述自己的分类观点;

能够按照教师的要求进行合作探究学习。

科学、技术、社会与环境目标

1.认识到动物具有自身独特的特征,体会生物的多样性;

2.保护身边的动植物,意识到保护环境的重要性。

教学重点

确定动物分类的标准,把动物分为两类。

教学难点

按不同的标准给动物进行分类,感受动物的多样性。

教学准备

学生准备:每组1套教科书中10种动物的彩色卡片、记录表、胶棒、学生活动手册。

教师准备:1套教科书中10种动物的彩色大卡片、自制教具的动物磁贴、课件等。

教学过程

猜谜激趣——猜一猜(3min)

师:同学们,今天这堂课我们来做一些关于动物的游戏,看看哪个小组闯关最多,好吗?

生:好。

师:有没有信心闯关成功?

生:有。

师:同学们,你们准备好了吗?

生:准备好了。

师:第一关,猜一猜:头戴红帽子,身披五彩衣,从来不唱戏,喜欢吊嗓子。

生:公鸡。

师:年纪并不大,胡子一大把,不论遇见谁,总爱喊妈妈。

生:山羊。

师:名字叫做牛,不会拉犁头,说它力气小,背着房子走。

生:蜗牛。

师:耳朵像扇子,身子像小山,鼻子长又长,帮人把活干。

生:大象。

师:同学们真棒,恭喜同学们第一关闯关成功,我们一起进入第二关——“看一看”。(教师在学生猜谜答对的相应动物的磁贴贴在黑板上)

【设计意图:本课以游戏闯关的形式展开,“猜一猜”设计为游戏的第一关,主要是想通过猜谜激发学生学习小动物的兴趣。】

深入观察——看一看、听一听(7min)

看一看(4min)

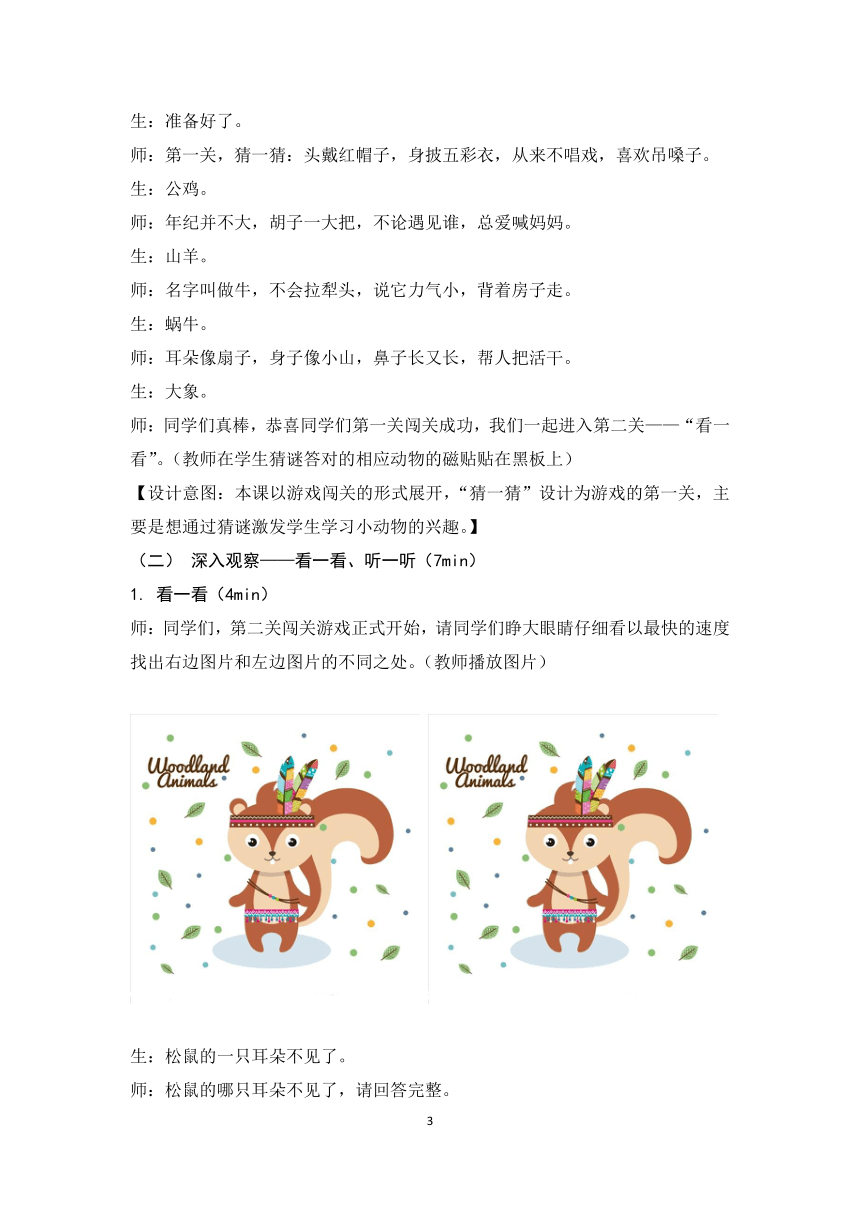

师:同学们,第二关闯关游戏正式开始,请同学们睁大眼睛仔细看以最快的速度找出右边图片和左边图片的不同之处。(教师播放图片)

生:松鼠的一只耳朵不见了。

师:松鼠的哪只耳朵不见了,请回答完整。

生:松鼠的右耳朵。

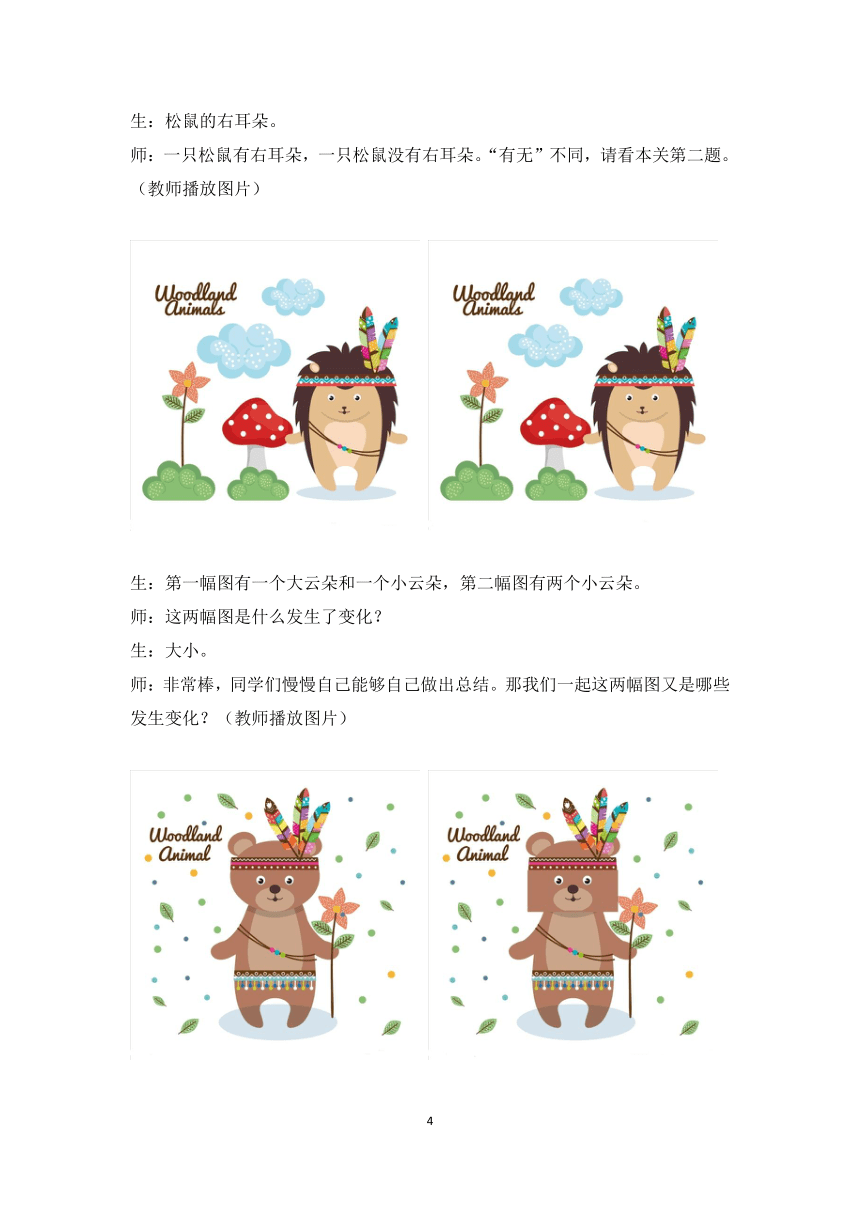

师:一只松鼠有右耳朵,一只松鼠没有右耳朵。“有无”不同,请看本关第二题。(教师播放图片)

生:第一幅图有一个大云朵和一个小云朵,第二幅图有两个小云朵。

师:这两幅图是什么发生了变化?

生:大小。

师:非常棒,同学们慢慢自己能够自己做出总结。那我们一起这两幅图又是哪些发生变化?(教师播放图片)

生:是形状发生了变化。

师:那是由什么形状变为什么形状?

生:由圆形变成正方形。

师:非常棒,形状。我们再接再厉,进入本关最后一题。(教师播放图片)

生:小兔手里的小花变了,由粉色变为蓝色。

师:粉色变成蓝色,是什么发生变化?

生:颜色。

师:那像“有无”、“大小”、“形状”、“颜色”这些都是事物的?

生:特征。

师:恭喜同学们我们又闯一关。同学们一口气连闯两关,真是非常棒,让我们给自己一些掌声好吗?(教师在学生猜谜答对的相应动物的磁贴贴在黑板上)

生:好。(并鼓掌)

【设计意图:学生通过运用眼睛仔细观察、对比、找出图与图的不同之处。学生在游戏中进一步体会观察是要用眼看,同时也明白了在观察时要注意物体的颜色、形状、大小等特征,为寻找分类依据做铺垫。】

听一听(3min)

师:第三关——“听一听”。请同学们闭上眼睛,竖起耳朵仔细听,猜一猜老师播放的是哪种小动物的叫声(教师播放课件音频,并且答对一题粘贴一个小动物在黑板)。

生:小狗。

生:小猫。

生:小鸟。

生:蚊子、苍蝇、蜜蜂。

生:大象。

师:请睁眼,咱们班的同学们真是太了不起了!恭喜同学们第三关闯关成功!请同学们抬头看,我们黑板上有这么多种小动物,那么,除了老师黑板上贴的小动物,你还知道哪些动物?老师提个小要求,发言的同学要用自己最大声音报出动物名称,其他同学一定要认真听,凡是说过的动物名称就不能再说了。听清楚老师的要求没?

生:听清了。

生:老虎、狮子、豹子……

(师走进学生,认真听,不予以特别评价,对回答对的同学的粘贴小笑脸。)

【设计意图:学生通过运用了观察活动中用耳听,辨别出不同的小动物。学生在游戏中进一步了解观察不仅是用眼看,还需要用耳听。同时,在听声的过程中,对于一年级的同学来说也是一个短暂的放松。与此同时,黑板上已用磁铁贴上多种动物,教师引导学生说出更多的小动物名称,学生能够非常容易明白动物具有多样性。】

小组合作——分一分(30min)

师:同学们,我们通过刚才的闯关游戏发现有这么多种动物,那么,科学家想要更好的研究这些动物,就找到了一种方法叫?

生:分类。

师:今天,我们当一次小小科学家,给动物分类。(板书——给动物分类)

师:世界上存在这么多种动物,你们打算怎么给动物分类?

生:在路上跑的,水里游的,天上飞的分。

师:你是按照动物的生存环境分的。

生:吃肉的,吃草的分。

师:你是按照动物的食性,吃素的素食动物放在一起,吃肉的肉食动物放在一起。

生:有翅膀的和没翅膀的分。

师:你是根据动物的身体外部特征分的。

师:生存环境、食性、外部特征……这些都是我们分类的标准。

师:现在老师以黑板上的小动物为例,给同学们做个简单的示范。老师仔细观察的这十二种小动物发现,有的小动物有翅膀,有的小动物没有翅膀,那么,老师以有没有翅膀为分类的标准,把有翅膀的放在左面这个圆圈里,把没有翅膀的放在右边这个圆圈里。我们,一起来分一分。

师:有翅膀的有哪些小动物?

生:小鸟、蜜蜂……

师:没有翅膀的动物有?

生:小熊、小猫、小狗……

师:同学们表现越来越棒,那么我们一起进入今天游戏最有挑战的一关——分一分。我们一起先来认识下他们。

生:狗、蝴蝶、公鸡……

师:蛞蝓,蛞蝓是他的大名,他的小名叫“鼻涕虫”,外表看起来像没有壳的蜗牛,喜欢吃一些蔬菜、蘑菇等植物,生活土里,阴暗潮湿的地方,在太阳下晒两三个小时就死亡了,一般就夜间出来活动。

师:下一个动物。

生:蚂蚁、金鱼、蜗牛……

师:我们已经认识了这些动物,现在老师要求:第一步,要认真观察每一种动物,找找看动物有哪些特征;第二步,小组讨论,确定一种分类标准,并且要用到“有没有”、“会不会”、“是不是”这类词,并填写在记录表的相应位置;第三步,把图片用胶棒贴在记录表的圆圈里;第四步,完成后,迅速坐好,规范坐姿,并保持安静举手示意我。我们在讨论时要轻声,能保持小组在活动中快、静、齐的小组奖励小星星一枚。老师的要求听清没?

生:听清了。

师:好,现在开始小组活动。

(学生进行分类活动,教师到各小组进行指导。)

师:哪个小组想上来汇报一下你们的小组成果?

生:小组汇报展示(学生汇报分类成果,教师予以适当评价,并把成果粘贴在黑板上)。

生:我们小组是按照有没有翅膀分的。

生:我们小组是按照会不会飞分类。

生:我们小组是按照有没有腿分的。

生:我们小组是按照会不会游泳分的。

生:我们组是按照……

生:我们组是按照……

师:每种分类的标准不同,那结果一样吗?

生:不一样……

师:咱们班同学非常棒,老师给你们点大大的赞!恭喜同学们第四关闯关成功!让我们再一次给自己响起最热烈的掌声!

(生鼓掌)

师:今天我们一路冲关过来,你学会了什么?

生:我学会了要认真观察……

生:我学会了哪些动物有翅膀,哪些动物没有翅膀……

生:我学会了要不一样的分类标准会出现不一样的结果……

生:我学会了怎么分类……

师:我们今天一路冲关,老师在大家讨论结果中也收获很多,非常感谢同学们。那么,为巩固下我们今天的课堂劳动成果,请同学们打开书第40页,同时打开活动手册第13页,把40页图片像老师这样进行标序号,你自己想想还有什么分类标准,选择两种你喜欢的标准,再一次给这些小动物进行分类,把序号填到相应的圆圈里。听清要求没有?

生:听清了。

师:能不能保质保量的完成?

生:能。

师:老师期待着你们再一次发挥聪明才智,今天的课就上到这里,谢谢同学们!下课!

生:老师再见。

师:同学们再见。

【设计意图:第一,通过“看一看”,“听一听”环节的铺垫,充分调动学生的观察感官,学生更容易进入分类环节。第二,教师演示给黑板上的磁铁动物分类活动,引导学生首先能够确定一个分类标准,然后再把相同类型的放在一起。第二,学生以小组的形式进行合作学习,能够进一步深入观察图片,小组确定分类标准,拓宽学生观察事物的视角,再进行动手粘贴完成记录表,提高学生动手能力。第三,小组汇报交流,并且总结自己这节课的收获,紧扣“生本教育”理念,提升学生综合素质。】

板书设计

给动物分类

我的分类标准是:有没有翅膀。

(

)

教学反思

第一,标准要稍加限定。在实际教学过程中,当分类标准没有特别要求时,学生会出现分三类的情况,他们按照地上跑、天上飞、水里游,进行分类。这种分类往往根据固有的认知经验进行,没有认真观察动物的特征。在以后的教学活动中,在标准上强调要运用“有没有”,“会不会”,“是不是”等词语,反而更能够引导学生认真观察动物的特征,再去寻找分类的标准,进行分类。

第二,分类结果评价困难。学生分类想法非常多,特别是按照“会不会叫”、“会不会游泳”、“有没有腿”、“有没有胳膊”等等进行分类。这些不是常规性分类思路进行分类,大大增加教师对分类结果的评价的难度。而为了鼓励学生探究科学的兴趣,教师评价往往采取肯定与鼓励。对分类结果的处理上,应该再进行深入的思考。

第三,细小知识点要强调。本课出现了一种动物,名为“蛞蝓”,一年级学生大部分未见过“蛞蝓”,应对蛞蝓再进行重点介绍,比如蛞蝓,蛞蝓是他的大名,他的小名叫“鼻涕虫”,外表看起来像没有壳的蜗牛,喜欢吃一些蔬菜、蘑菇等植物,生活土里,阴暗潮湿的地方,在太阳下晒两三个小时就死亡了,一般就夜间出来活动。在学生可能出现难以理解的知识点上,应该多强调介绍,学生了解动物的习性上,才能更好地进行后续的分类活动。

第四,小组分工再明确。运用小组合作的形式,进行本课重点学习,注重对科学探究的理解,最科学探究本质特征的理解(证据、逻辑、质疑),学生学习兴趣浓厚。但在学生合作时应该事先做好学生角色分配工作,比如应该事先设立好各小组的组长、记录员、发言代表等,既帮助一年级学生形成分工合作的理念,又能更好地保证活动地有序进行。

整个教学活动总体从“猜一猜——看一看——听一听——分一分”,层次清晰、环环相扣。前面的交流环节为学生提供观察要用眼、用耳,为分类打下了基础,而在分类中又包含了几个层次:生活环境、食性、习性等,因此不仅整一活动是循序渐进的关系,重点的分类环节也体现了层层递进的认知过程,使得环节更为紧凑。从活动环节层层深入到分类活动的开展,以及探究后思考与分析,处处都给予了恰当的指导,营造了浓浓的科学味。今后,什么内容需要指导?什么时候进行指导?怎样的指导形式更有效……这些问题都值得再好好斟酌。

1

kè

táng

huó

dòng

jì

lù

课

堂

活

动

记

录

què

dìng

yì

zhǒng

fēn

lèi

biāo

zhǔ

bǎ

tú

piàn

tiē

dào

yuán

quān

lǐ

确

定

一

种

分

类

标

准,把

图

片

贴

到

圆

圈

里。

wǒ

de

fēn

lèi

biāo

zhǔn

shì

我

的

分

类

标

准

是:

目

《给动物分类》教学设计

《给动物分类》教学设计

教材分析

本课是教科版小学科学一年级下册第二单元动物的第六课,是动物单元的总结课,主要是为了尝试引导学生对前五课认识和研究的动物进行认真观察,并由学生自主确定分类标准,进行分类练习活动,重点在于培养学生的比较、辨别和归类能力。本课内容的学习既可以促使学生认识动物的多样性,还可以帮助学生更细致地观察动物的特征,加深对分类对象特征的认识,并初步感知动物和植物都是有生命的。教材提供了10种动物的图片,为体现动物的多样性,在组织教学时可适当增加一些学生熟悉的动物图片。

学情分析

一年级的学生对于动物是有一定认识的,学生已经了解了一些动物的基本特征,并能通过观察、比较,说出动物的某些共同特征。学生也可以依据生存环境、食性、外部特征等对动物进行分类,但是在昆虫、软体动物等生物学分类发展上,缺乏认知支撑。学生通过仔细观察,在分类活动过程中,再次感受动物的多样性,并提升自己思考与辨别的能力。考虑到一年级学生的认知特点,他们还没有书写动物名字的能力,因此需要教师指导学生采用编序号或是直接粘贴等方法来进行分类。

教学目标

科学知识目标

1.认识周边常见的动物,能简单描述其外部主要特征;

2.大自然中生活着许许多多动物,动物具有多样性;

3.动物之间有相同点和不同点,可以根据一定的标准进行分类;

4.知道分类标准不同,可以得到不同的分类结果。

科学探究目标

1.能利用多种感官,观察动物的外部形态特征,并根据一定的标准给动物分类;

2.能与同学讨论交流并形成多种分类标准;

3.通过分类活动,学生能不断完善自己对动物的认识。

科学态度目标

能够尝试多角度、多方式认识动物,发现更多地分类标准;

愿意倾听、分享他人的分类依据与分类结果;

乐于表达、讲述自己的分类观点;

能够按照教师的要求进行合作探究学习。

科学、技术、社会与环境目标

1.认识到动物具有自身独特的特征,体会生物的多样性;

2.保护身边的动植物,意识到保护环境的重要性。

教学重点

确定动物分类的标准,把动物分为两类。

教学难点

按不同的标准给动物进行分类,感受动物的多样性。

教学准备

学生准备:每组1套教科书中10种动物的彩色卡片、记录表、胶棒、学生活动手册。

教师准备:1套教科书中10种动物的彩色大卡片、自制教具的动物磁贴、课件等。

教学过程

猜谜激趣——猜一猜(3min)

师:同学们,今天这堂课我们来做一些关于动物的游戏,看看哪个小组闯关最多,好吗?

生:好。

师:有没有信心闯关成功?

生:有。

师:同学们,你们准备好了吗?

生:准备好了。

师:第一关,猜一猜:头戴红帽子,身披五彩衣,从来不唱戏,喜欢吊嗓子。

生:公鸡。

师:年纪并不大,胡子一大把,不论遇见谁,总爱喊妈妈。

生:山羊。

师:名字叫做牛,不会拉犁头,说它力气小,背着房子走。

生:蜗牛。

师:耳朵像扇子,身子像小山,鼻子长又长,帮人把活干。

生:大象。

师:同学们真棒,恭喜同学们第一关闯关成功,我们一起进入第二关——“看一看”。(教师在学生猜谜答对的相应动物的磁贴贴在黑板上)

【设计意图:本课以游戏闯关的形式展开,“猜一猜”设计为游戏的第一关,主要是想通过猜谜激发学生学习小动物的兴趣。】

深入观察——看一看、听一听(7min)

看一看(4min)

师:同学们,第二关闯关游戏正式开始,请同学们睁大眼睛仔细看以最快的速度找出右边图片和左边图片的不同之处。(教师播放图片)

生:松鼠的一只耳朵不见了。

师:松鼠的哪只耳朵不见了,请回答完整。

生:松鼠的右耳朵。

师:一只松鼠有右耳朵,一只松鼠没有右耳朵。“有无”不同,请看本关第二题。(教师播放图片)

生:第一幅图有一个大云朵和一个小云朵,第二幅图有两个小云朵。

师:这两幅图是什么发生了变化?

生:大小。

师:非常棒,同学们慢慢自己能够自己做出总结。那我们一起这两幅图又是哪些发生变化?(教师播放图片)

生:是形状发生了变化。

师:那是由什么形状变为什么形状?

生:由圆形变成正方形。

师:非常棒,形状。我们再接再厉,进入本关最后一题。(教师播放图片)

生:小兔手里的小花变了,由粉色变为蓝色。

师:粉色变成蓝色,是什么发生变化?

生:颜色。

师:那像“有无”、“大小”、“形状”、“颜色”这些都是事物的?

生:特征。

师:恭喜同学们我们又闯一关。同学们一口气连闯两关,真是非常棒,让我们给自己一些掌声好吗?(教师在学生猜谜答对的相应动物的磁贴贴在黑板上)

生:好。(并鼓掌)

【设计意图:学生通过运用眼睛仔细观察、对比、找出图与图的不同之处。学生在游戏中进一步体会观察是要用眼看,同时也明白了在观察时要注意物体的颜色、形状、大小等特征,为寻找分类依据做铺垫。】

听一听(3min)

师:第三关——“听一听”。请同学们闭上眼睛,竖起耳朵仔细听,猜一猜老师播放的是哪种小动物的叫声(教师播放课件音频,并且答对一题粘贴一个小动物在黑板)。

生:小狗。

生:小猫。

生:小鸟。

生:蚊子、苍蝇、蜜蜂。

生:大象。

师:请睁眼,咱们班的同学们真是太了不起了!恭喜同学们第三关闯关成功!请同学们抬头看,我们黑板上有这么多种小动物,那么,除了老师黑板上贴的小动物,你还知道哪些动物?老师提个小要求,发言的同学要用自己最大声音报出动物名称,其他同学一定要认真听,凡是说过的动物名称就不能再说了。听清楚老师的要求没?

生:听清了。

生:老虎、狮子、豹子……

(师走进学生,认真听,不予以特别评价,对回答对的同学的粘贴小笑脸。)

【设计意图:学生通过运用了观察活动中用耳听,辨别出不同的小动物。学生在游戏中进一步了解观察不仅是用眼看,还需要用耳听。同时,在听声的过程中,对于一年级的同学来说也是一个短暂的放松。与此同时,黑板上已用磁铁贴上多种动物,教师引导学生说出更多的小动物名称,学生能够非常容易明白动物具有多样性。】

小组合作——分一分(30min)

师:同学们,我们通过刚才的闯关游戏发现有这么多种动物,那么,科学家想要更好的研究这些动物,就找到了一种方法叫?

生:分类。

师:今天,我们当一次小小科学家,给动物分类。(板书——给动物分类)

师:世界上存在这么多种动物,你们打算怎么给动物分类?

生:在路上跑的,水里游的,天上飞的分。

师:你是按照动物的生存环境分的。

生:吃肉的,吃草的分。

师:你是按照动物的食性,吃素的素食动物放在一起,吃肉的肉食动物放在一起。

生:有翅膀的和没翅膀的分。

师:你是根据动物的身体外部特征分的。

师:生存环境、食性、外部特征……这些都是我们分类的标准。

师:现在老师以黑板上的小动物为例,给同学们做个简单的示范。老师仔细观察的这十二种小动物发现,有的小动物有翅膀,有的小动物没有翅膀,那么,老师以有没有翅膀为分类的标准,把有翅膀的放在左面这个圆圈里,把没有翅膀的放在右边这个圆圈里。我们,一起来分一分。

师:有翅膀的有哪些小动物?

生:小鸟、蜜蜂……

师:没有翅膀的动物有?

生:小熊、小猫、小狗……

师:同学们表现越来越棒,那么我们一起进入今天游戏最有挑战的一关——分一分。我们一起先来认识下他们。

生:狗、蝴蝶、公鸡……

师:蛞蝓,蛞蝓是他的大名,他的小名叫“鼻涕虫”,外表看起来像没有壳的蜗牛,喜欢吃一些蔬菜、蘑菇等植物,生活土里,阴暗潮湿的地方,在太阳下晒两三个小时就死亡了,一般就夜间出来活动。

师:下一个动物。

生:蚂蚁、金鱼、蜗牛……

师:我们已经认识了这些动物,现在老师要求:第一步,要认真观察每一种动物,找找看动物有哪些特征;第二步,小组讨论,确定一种分类标准,并且要用到“有没有”、“会不会”、“是不是”这类词,并填写在记录表的相应位置;第三步,把图片用胶棒贴在记录表的圆圈里;第四步,完成后,迅速坐好,规范坐姿,并保持安静举手示意我。我们在讨论时要轻声,能保持小组在活动中快、静、齐的小组奖励小星星一枚。老师的要求听清没?

生:听清了。

师:好,现在开始小组活动。

(学生进行分类活动,教师到各小组进行指导。)

师:哪个小组想上来汇报一下你们的小组成果?

生:小组汇报展示(学生汇报分类成果,教师予以适当评价,并把成果粘贴在黑板上)。

生:我们小组是按照有没有翅膀分的。

生:我们小组是按照会不会飞分类。

生:我们小组是按照有没有腿分的。

生:我们小组是按照会不会游泳分的。

生:我们组是按照……

生:我们组是按照……

师:每种分类的标准不同,那结果一样吗?

生:不一样……

师:咱们班同学非常棒,老师给你们点大大的赞!恭喜同学们第四关闯关成功!让我们再一次给自己响起最热烈的掌声!

(生鼓掌)

师:今天我们一路冲关过来,你学会了什么?

生:我学会了要认真观察……

生:我学会了哪些动物有翅膀,哪些动物没有翅膀……

生:我学会了要不一样的分类标准会出现不一样的结果……

生:我学会了怎么分类……

师:我们今天一路冲关,老师在大家讨论结果中也收获很多,非常感谢同学们。那么,为巩固下我们今天的课堂劳动成果,请同学们打开书第40页,同时打开活动手册第13页,把40页图片像老师这样进行标序号,你自己想想还有什么分类标准,选择两种你喜欢的标准,再一次给这些小动物进行分类,把序号填到相应的圆圈里。听清要求没有?

生:听清了。

师:能不能保质保量的完成?

生:能。

师:老师期待着你们再一次发挥聪明才智,今天的课就上到这里,谢谢同学们!下课!

生:老师再见。

师:同学们再见。

【设计意图:第一,通过“看一看”,“听一听”环节的铺垫,充分调动学生的观察感官,学生更容易进入分类环节。第二,教师演示给黑板上的磁铁动物分类活动,引导学生首先能够确定一个分类标准,然后再把相同类型的放在一起。第二,学生以小组的形式进行合作学习,能够进一步深入观察图片,小组确定分类标准,拓宽学生观察事物的视角,再进行动手粘贴完成记录表,提高学生动手能力。第三,小组汇报交流,并且总结自己这节课的收获,紧扣“生本教育”理念,提升学生综合素质。】

板书设计

给动物分类

我的分类标准是:有没有翅膀。

(

)

教学反思

第一,标准要稍加限定。在实际教学过程中,当分类标准没有特别要求时,学生会出现分三类的情况,他们按照地上跑、天上飞、水里游,进行分类。这种分类往往根据固有的认知经验进行,没有认真观察动物的特征。在以后的教学活动中,在标准上强调要运用“有没有”,“会不会”,“是不是”等词语,反而更能够引导学生认真观察动物的特征,再去寻找分类的标准,进行分类。

第二,分类结果评价困难。学生分类想法非常多,特别是按照“会不会叫”、“会不会游泳”、“有没有腿”、“有没有胳膊”等等进行分类。这些不是常规性分类思路进行分类,大大增加教师对分类结果的评价的难度。而为了鼓励学生探究科学的兴趣,教师评价往往采取肯定与鼓励。对分类结果的处理上,应该再进行深入的思考。

第三,细小知识点要强调。本课出现了一种动物,名为“蛞蝓”,一年级学生大部分未见过“蛞蝓”,应对蛞蝓再进行重点介绍,比如蛞蝓,蛞蝓是他的大名,他的小名叫“鼻涕虫”,外表看起来像没有壳的蜗牛,喜欢吃一些蔬菜、蘑菇等植物,生活土里,阴暗潮湿的地方,在太阳下晒两三个小时就死亡了,一般就夜间出来活动。在学生可能出现难以理解的知识点上,应该多强调介绍,学生了解动物的习性上,才能更好地进行后续的分类活动。

第四,小组分工再明确。运用小组合作的形式,进行本课重点学习,注重对科学探究的理解,最科学探究本质特征的理解(证据、逻辑、质疑),学生学习兴趣浓厚。但在学生合作时应该事先做好学生角色分配工作,比如应该事先设立好各小组的组长、记录员、发言代表等,既帮助一年级学生形成分工合作的理念,又能更好地保证活动地有序进行。

整个教学活动总体从“猜一猜——看一看——听一听——分一分”,层次清晰、环环相扣。前面的交流环节为学生提供观察要用眼、用耳,为分类打下了基础,而在分类中又包含了几个层次:生活环境、食性、习性等,因此不仅整一活动是循序渐进的关系,重点的分类环节也体现了层层递进的认知过程,使得环节更为紧凑。从活动环节层层深入到分类活动的开展,以及探究后思考与分析,处处都给予了恰当的指导,营造了浓浓的科学味。今后,什么内容需要指导?什么时候进行指导?怎样的指导形式更有效……这些问题都值得再好好斟酌。

1

kè

táng

huó

dòng

jì

lù

课

堂

活

动

记

录

què

dìng

yì

zhǒng

fēn

lèi

biāo

zhǔ

bǎ

tú

piàn

tiē

dào

yuán

quān

lǐ

确

定

一

种

分

类

标

准,把

图

片

贴

到

圆

圈

里。

wǒ

de

fēn

lèi

biāo

zhǔn

shì

我

的

分

类

标

准

是: