2021—2022学年部编版语文八年级上册第25课《诗词五首——赤壁》课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年部编版语文八年级上册第25课《诗词五首——赤壁》课件(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

“赤壁之战”是指东汉末年孙权、刘备联军于建安十三年(208年)在长江赤壁(今湖北省赤壁市西北)一带大破曹操大军的战役。这是中国历史上以少胜多、以弱胜强的著名战役之一,是三国时期“三大战役”中最为著名的一场,也是中国历史上第一次在长江流域进行的大规模江河作战。

曹操率二十万众顺江而下。东吴的左右督周瑜、程普各自督领一万五千精兵,与刘备军一起逆江而上,与曹军相遇在赤壁。黄盖提出了火攻敌船之计,于是,孙刘联军大破曹军,烧毁了大量的曹军舟船。曹军又将剩余的曹军舟船都予以烧毁,然后撤退,因为士卒饥疫而死者大半。

此战之后,孙权、刘备各自夺去荆州的一部分,奠定了三国鼎立的基础。

赤壁

杜牧

咏史怀古诗

以古代历史事件或古代人物为题材,或借古讽今,或寄寓个人怀才不遇的感伤,或表达昔盛今衰的兴替之感。

作者简介

杜牧(公元803-约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,晚唐杰出诗人,尤以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主。他的古体诗受杜甫、韩愈的影响,题材广阔,笔力峭健。杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

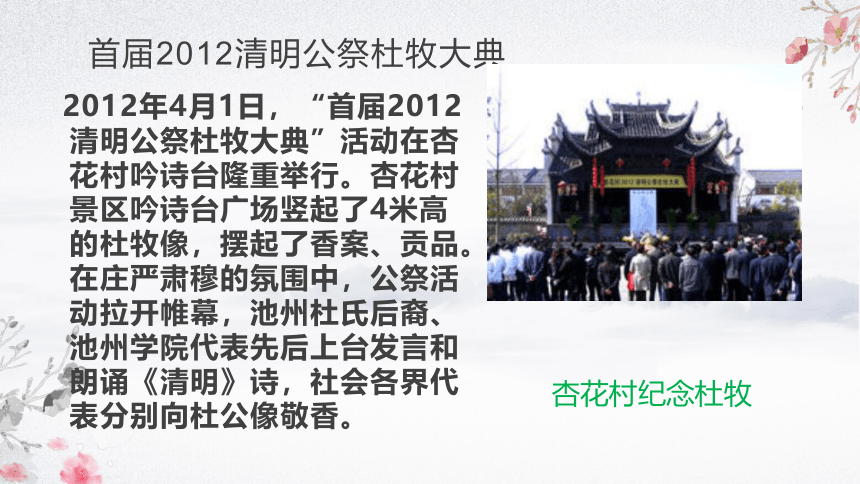

首届2012清明公祭杜牧大典

2012年4月1日,“首届2012清明公祭杜牧大典”活动在杏花村吟诗台隆重举行。杏花村景区吟诗台广场竖起了4米高的杜牧像,摆起了香案、贡品。在庄严肃穆的氛围中,公祭活动拉开帷幕,池州杜氏后裔、池州学院代表先后上台发言和朗诵《清明》诗,社会各界代表分别向杜公像敬香。

杏花村纪念杜牧

学习目标

了解诗的思想内容,体会诗人的思想感情。

体会诗的意境,学习咏史怀古诗的鉴赏方法

理解作者对历史兴亡的慨叹。

写作背景

这首诗是诗人经过赤壁(今湖北省武昌县西南赤矶山)这个著名的古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。赤壁之战,是一场在三国历史形势中发挥决定性作用的重大战役。结果,孙和刘连军击败了曹军,34岁的孙武军指挥官周瑜是这场战斗中的头号人物。与此同时,杜牧想到自己的遭遇,有感而发,表达了他对赤壁之战的独特见解。

杜牧生活在唐末,他最大的政治野心是恢复唐朝的繁荣。他反对最高统治者的奢侈和无知,并讨厌藩镇割据和吐蕃贵族的入侵。他认为,唐朝必须消除这两大祸害,加强团结,夺回失地,国家能够解决人民才能受苦降低。但他从未被统治者重用过,也没有表现出他的野心,所以他总是感叹抑郁。

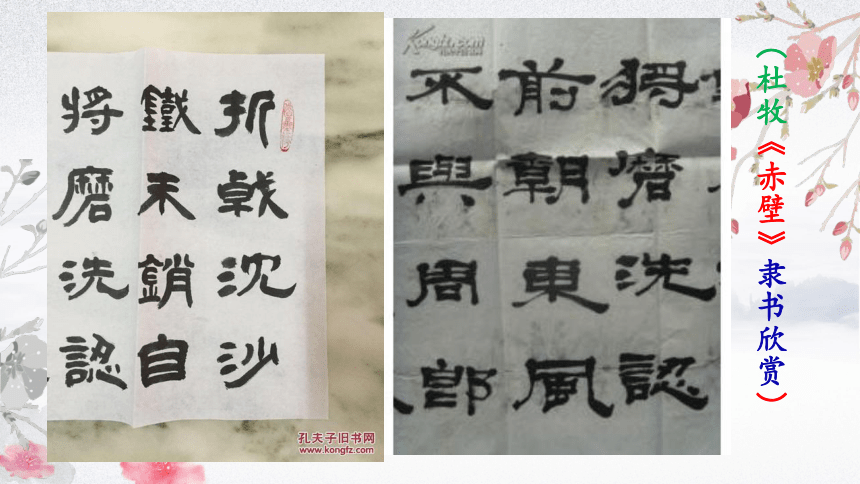

(杜牧《赤壁》篆书欣赏)

(杜牧《赤壁》隶书欣赏)

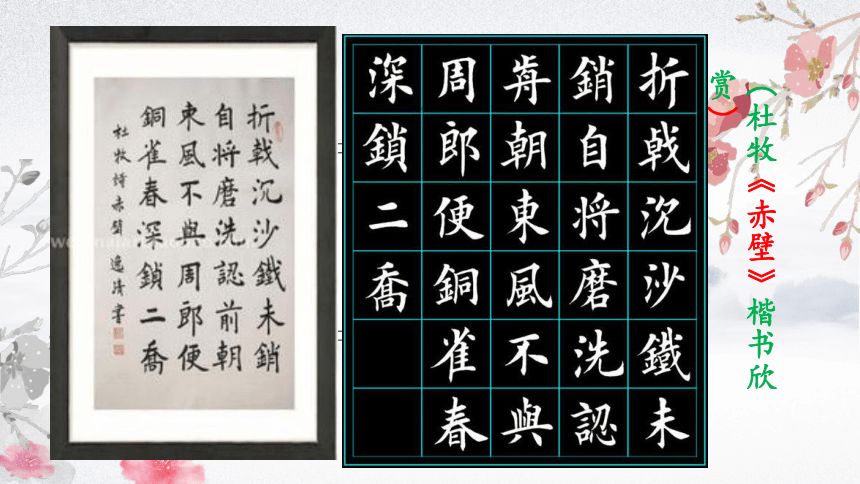

(杜牧《赤壁》楷书欣赏)

(杜牧《赤壁》行书欣赏)

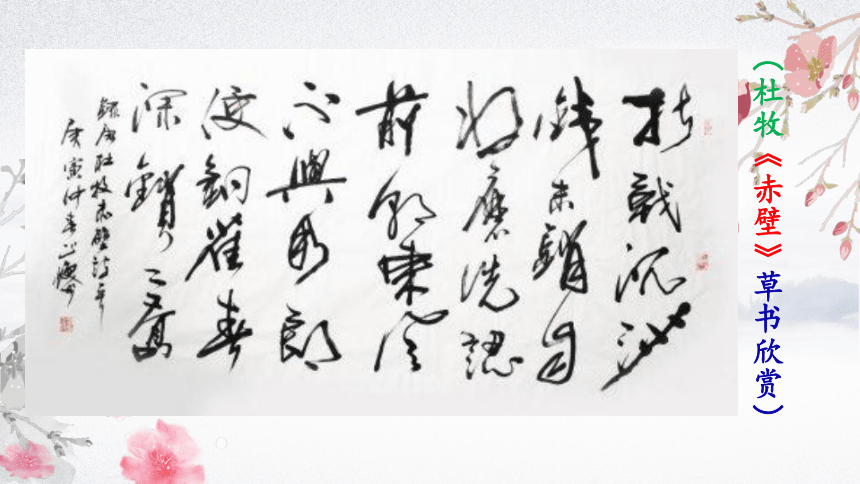

(杜牧《赤壁》草书欣赏)

听朗读,注意节奏。

赤

壁

杜

牧

折戟沉沙/铁未销,自将磨洗/认前朝。

东风不与/周郎便,铜雀春深/锁二乔。

jǐ

诗歌注释

折戟:

销:

将:

磨洗:

认前朝:认出戟是东吴破曹时的遗物。

东风:

周郎:指周瑜,字公瑾,年轻时即有才名,人乎周郎。后任吴军大都督,曾参与

赤壁之战并为此战役中的主要人物。

二乔:东吴乔公的两个女儿,一嫁前国主孙策(孙权兄),称大乔,一嫁军事统帅周瑜,称小乔,合称“二乔”。

铜雀:

折断的戟。戟,古代兵器。

销蚀。

拿起。

磨光洗净。

指三国时期的一个战役──火烧赤壁。

诗歌翻译

折断的铁戟沉在沙底还没有销蚀掉,(我)拿来磨光洗净之后辨认出是前朝遗物。

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

假如东风不给周瑜以方便,(结局恐怕是曹操取胜,)二乔就要被关进铜雀台中了。

“铜雀台”缘起:

曹操消灭袁氏兄弟后,夜宿邺城,半夜见到金光由地而起隔日掘之得铜雀一只,荀攸言昔舜母梦见玉雀入怀而生舜。今得铜雀,亦吉祥之兆也,曹操大喜,于是决意建铜雀台于漳水之上,以彰显其平定四海之功。

铜雀台其真正名称应该叫做“铜雀三台”,即铜雀台,金虎台和冰井台。

在建造的大方向上有三个目的:政治意义、军事作用、文娱设施。

政治意义,古代皇帝修筑宫殿除了供自己享受之外,还有一个目的就是彰显自己的权威和地位,一般修建宫殿的地点都是在首都或重要都市,也有独特的政治意义。同理曹操修筑三台也想表达同样的意思。

军事战略作用,三台因为位于城中且高,所以也用来当做军事指挥之所,同时三台还可以储存物资以备不时之需;

文娱设施,曹操修建铜雀台除了给自己用之外,也对曹丕曹植,以及当时著名的文豪才子开放。文人墨客在此娱乐,吟诗作句,促进了文化的发展。

虽然现在铜雀台往往与美色联系在一起,不过相比于曹操的真正用意,金屋藏娇不过是赠礼而已。就好比我们提到故宫的意义,不能率先想到后宫。

“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。”

沙里沉埋着断戟,点出了此地曾有过历史风云。战戟折断沉沙却未被销蚀,暗含着岁月流逝而物是人非之感。

“磨、洗、认”等动作,生动地显示出诗人对这一前朝故物的兴趣和对历史的思索,一个于江畔凭吊古迹的诗人形象跃然纸上。

“磨、洗、认”等动作,体现了诗人怎样的人物形象?

1.诗人为什么要从不起眼的“折戟”写起?

这是托物起兴(托物起兴,就是在文章中先不直接揭示题旨,而是从别的事物起笔,然后引出主要事物,借以激发读者的想象与思考,逐步领会全文主题。)的表现手法,这支戟与古代战争有联系,先写它能很自然地引起后面对历史的咏叹,由此点出此地曾有过的历史风云。为后两句论史抒怀作铺垫。

内容理解

1、这是一首

诗,诗人借

古物引出对前朝人物的事迹的感叹。从表达方式看,前两句属于

,后两句属于

。

2、诗的前两句在诗中的作用是什么?

借一件古物来引出下文对前朝人物和事件的慨叹,写了兴感之由。

咏史诗

“折戟”

叙事

议论

议论。“东风”指火烧赤壁。

在赤壁战役中,周瑜主要是用火战胜了数量上远远超过己方的敌人,而其能用火攻则是因为在决战的时刻,恰好刮起了强劲的东风,所以诗人评论这次战争失败的原因,只选择当时的胜利者——周郎和他倚以致胜的因素——东风来写,而且因为这次胜利的关键,最后不能不归到东风,所以又将东风放在更主要的地位上。

“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”

杜牧是宰相之孙,自视甚高,喜好谈兵,对自己的军事才能十分自负,怀抱用世之心,却始终郁郁不得志。

“东风”一语,除了实指之外,也可以理解为周瑜取胜的天时、地利、人和

各方面的条件,特别是孙权对他的信任。细细品读诗意,不难读出诗人对周瑜的那一丝不屑和嘲讽,还有那一股“英雄无用武之地”的不平。

如何理解“东风”之意?

2.

赏析最后两句的妙处。

这两句作者并没有从正面写赤壁之战的过程及其政治上的后果,而是反说其事,并以大乔、小乔的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。(以小见大)。

而且一反传统看法,认为若不是东风给周瑜方便,胜者可能是曹操,历史将要重写,表明历史上英雄的成功都有某种机遇,曲折反映了诗人认为英雄无用武之地、怀才不遇的抑郁不平之气。它似乎还有另一层意思:只要有机遇,相信自己一定会有所作为。

内容理解

3、“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中所说的“东风”是什么?

4、赏析“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”

这两句采用用典的表现手法,通过假设“若不是东风给周瑜方便,使他能火烧曹营,则大乔、小乔就要被锁在铜雀台里”,诗人感叹历史上的英雄,其成功都是有某种机遇的。诗人借此抒发自己英雄无用武之地的抑郁不平之气。

火烧赤壁一事。

认识人物

诗中的大乔、二乔两位女子,并不是平常的人物,而是属于东吴统治阶级中最高阶层的贵妇人。大乔是东吴前国主孙策的夫人,当时国主孙权的亲嫂,小乔则是正在带领东吴全部水陆兵马和曹操决一死战的军事统帅周瑜的夫人。

她们虽与这次战役并无关系,但她们的身份和地位,代表着东吴作为一个独立政治实体的尊严。东吴不亡,她们决不可能归于曹操;连她们都受到凌辱,则东吴社稷和生灵的遭遇也就可想而知了。所以诗人用“铜雀春深锁二乔”这样一句诗来描写在“东风不与周郎便”的情况之下,曹操胜利后的骄恣和东吴失败后的屈辱,正是极其有力的反跌。

深

入

探

究

1.这首诗前后两句在表达上有什么不同?有什么内在联系?

前两句是叙事,借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论,假使这次东风不给周郎方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。由叙事引发议论。

深

入

探

究

2.诗人在《赤壁》一诗中说周瑜的胜利只是因为借助偶然的东风,对此你有何看法?

深

入

探

究

周瑜的胜利是必然的。从史料看,曹操倚仗自己雄厚的实力,傲慢轻敌,况且曹军不习水战。周瑜虽军力稍弱,但都为精兵强将,加上周瑜指挥有方,自然能取胜。

深

入

探

究

周瑜胜利只是偶然。若他未巧借东风烧曹营,决不会赢此战役,况且曹操也非等闲之辈,他也具有超凡的军事指挥才能,加上雄厚的兵力财力,若非东风,谁胜谁败还未可知。

内容理解

5、本文主要运用了什么写作手法?请做简要分析。

以小见大。

(1)诗人以一件古物引出历史上的重大事件,触景生情,引发感慨。

(2)“铜雀春深锁二乔”中的“锁二乔”是东吴政权灭亡的象征,这里用两个美女来象征国家的命运,更为形象贴切,耐人寻味。

1.以小见大,含蓄蕴藉。

作者不从正面写赤壁之战的过程及其在政治上的后果,而是以大乔小乔的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响,曲折地反映了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。

艺

术

特

色

2.设想奇特,手法新奇。

这首诗紧扣历史事件,将对历史兴衰成败的评价寓于丰富的想象之中,尤其是英雄与美人互相映衬,设想奇特,手法新奇,内涵丰富,让人回味无穷。

艺

术

特

色

赤壁

兴感之由

借古讽今

折戟未销前朝之物

感慨议论

东风之力

二乔命运

结

构

梳

理

借物

咏叹

主

旨

概

括

这首咏史抒怀诗,借对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折表达了自己空有抱负却生不逢时,无从施展的无奈。

(只要有机遇,相信自己会有所作为)

课堂检测

1.《赤壁》的作者是

,

代著名诗人,号

,

晚唐杰出

诗人、

散文家,尤以七言绝句著称,后人称为“

”。

杜牧

唐

樊川居士

小杜

课堂检测

3.初中三年中,我们学习了许多唐诗:有的咏史,有的咏物;有的描写清新美丽的山水田园,有的刻划奇特壮美的塞外风光。《赤壁》这首诗属于哪一类?这类诗最突出的特点是什么?

咏史诗。

特点是咏史抒怀或借史实抒发作者情感。

6.若将“铜雀春深锁二乔”换成“国破家亡在此朝”

好不好?为什么?

不好。以二乔的命运形象代表东吴的命运,更能体现诗句的形象性;能以小见大,感情表达更含蓄,耐人寻味

若改为“国破人亡在此朝”意思自然没错,但诗味也没有了。用形象思维观察生活,别出心裁的反映生活,乃是诗的生命。杜牧运用“铜雀春深锁二乔”这一富于形象性的诗句,即小见大,正是此诗艺术处理上独特的成功之处。

课堂检测

8.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中蕴含着一个成语,这个成语中包含一个著名的三国故事,你知道吗??请写出来。

万事俱备,只欠东风(或:借东风)

“赤壁之战”是指东汉末年孙权、刘备联军于建安十三年(208年)在长江赤壁(今湖北省赤壁市西北)一带大破曹操大军的战役。这是中国历史上以少胜多、以弱胜强的著名战役之一,是三国时期“三大战役”中最为著名的一场,也是中国历史上第一次在长江流域进行的大规模江河作战。

曹操率二十万众顺江而下。东吴的左右督周瑜、程普各自督领一万五千精兵,与刘备军一起逆江而上,与曹军相遇在赤壁。黄盖提出了火攻敌船之计,于是,孙刘联军大破曹军,烧毁了大量的曹军舟船。曹军又将剩余的曹军舟船都予以烧毁,然后撤退,因为士卒饥疫而死者大半。

此战之后,孙权、刘备各自夺去荆州的一部分,奠定了三国鼎立的基础。

赤壁

杜牧

咏史怀古诗

以古代历史事件或古代人物为题材,或借古讽今,或寄寓个人怀才不遇的感伤,或表达昔盛今衰的兴替之感。

作者简介

杜牧(公元803-约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,晚唐杰出诗人,尤以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主。他的古体诗受杜甫、韩愈的影响,题材广阔,笔力峭健。杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

首届2012清明公祭杜牧大典

2012年4月1日,“首届2012清明公祭杜牧大典”活动在杏花村吟诗台隆重举行。杏花村景区吟诗台广场竖起了4米高的杜牧像,摆起了香案、贡品。在庄严肃穆的氛围中,公祭活动拉开帷幕,池州杜氏后裔、池州学院代表先后上台发言和朗诵《清明》诗,社会各界代表分别向杜公像敬香。

杏花村纪念杜牧

学习目标

了解诗的思想内容,体会诗人的思想感情。

体会诗的意境,学习咏史怀古诗的鉴赏方法

理解作者对历史兴亡的慨叹。

写作背景

这首诗是诗人经过赤壁(今湖北省武昌县西南赤矶山)这个著名的古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。赤壁之战,是一场在三国历史形势中发挥决定性作用的重大战役。结果,孙和刘连军击败了曹军,34岁的孙武军指挥官周瑜是这场战斗中的头号人物。与此同时,杜牧想到自己的遭遇,有感而发,表达了他对赤壁之战的独特见解。

杜牧生活在唐末,他最大的政治野心是恢复唐朝的繁荣。他反对最高统治者的奢侈和无知,并讨厌藩镇割据和吐蕃贵族的入侵。他认为,唐朝必须消除这两大祸害,加强团结,夺回失地,国家能够解决人民才能受苦降低。但他从未被统治者重用过,也没有表现出他的野心,所以他总是感叹抑郁。

(杜牧《赤壁》篆书欣赏)

(杜牧《赤壁》隶书欣赏)

(杜牧《赤壁》楷书欣赏)

(杜牧《赤壁》行书欣赏)

(杜牧《赤壁》草书欣赏)

听朗读,注意节奏。

赤

壁

杜

牧

折戟沉沙/铁未销,自将磨洗/认前朝。

东风不与/周郎便,铜雀春深/锁二乔。

jǐ

诗歌注释

折戟:

销:

将:

磨洗:

认前朝:认出戟是东吴破曹时的遗物。

东风:

周郎:指周瑜,字公瑾,年轻时即有才名,人乎周郎。后任吴军大都督,曾参与

赤壁之战并为此战役中的主要人物。

二乔:东吴乔公的两个女儿,一嫁前国主孙策(孙权兄),称大乔,一嫁军事统帅周瑜,称小乔,合称“二乔”。

铜雀:

折断的戟。戟,古代兵器。

销蚀。

拿起。

磨光洗净。

指三国时期的一个战役──火烧赤壁。

诗歌翻译

折断的铁戟沉在沙底还没有销蚀掉,(我)拿来磨光洗净之后辨认出是前朝遗物。

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

假如东风不给周瑜以方便,(结局恐怕是曹操取胜,)二乔就要被关进铜雀台中了。

“铜雀台”缘起:

曹操消灭袁氏兄弟后,夜宿邺城,半夜见到金光由地而起隔日掘之得铜雀一只,荀攸言昔舜母梦见玉雀入怀而生舜。今得铜雀,亦吉祥之兆也,曹操大喜,于是决意建铜雀台于漳水之上,以彰显其平定四海之功。

铜雀台其真正名称应该叫做“铜雀三台”,即铜雀台,金虎台和冰井台。

在建造的大方向上有三个目的:政治意义、军事作用、文娱设施。

政治意义,古代皇帝修筑宫殿除了供自己享受之外,还有一个目的就是彰显自己的权威和地位,一般修建宫殿的地点都是在首都或重要都市,也有独特的政治意义。同理曹操修筑三台也想表达同样的意思。

军事战略作用,三台因为位于城中且高,所以也用来当做军事指挥之所,同时三台还可以储存物资以备不时之需;

文娱设施,曹操修建铜雀台除了给自己用之外,也对曹丕曹植,以及当时著名的文豪才子开放。文人墨客在此娱乐,吟诗作句,促进了文化的发展。

虽然现在铜雀台往往与美色联系在一起,不过相比于曹操的真正用意,金屋藏娇不过是赠礼而已。就好比我们提到故宫的意义,不能率先想到后宫。

“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。”

沙里沉埋着断戟,点出了此地曾有过历史风云。战戟折断沉沙却未被销蚀,暗含着岁月流逝而物是人非之感。

“磨、洗、认”等动作,生动地显示出诗人对这一前朝故物的兴趣和对历史的思索,一个于江畔凭吊古迹的诗人形象跃然纸上。

“磨、洗、认”等动作,体现了诗人怎样的人物形象?

1.诗人为什么要从不起眼的“折戟”写起?

这是托物起兴(托物起兴,就是在文章中先不直接揭示题旨,而是从别的事物起笔,然后引出主要事物,借以激发读者的想象与思考,逐步领会全文主题。)的表现手法,这支戟与古代战争有联系,先写它能很自然地引起后面对历史的咏叹,由此点出此地曾有过的历史风云。为后两句论史抒怀作铺垫。

内容理解

1、这是一首

诗,诗人借

古物引出对前朝人物的事迹的感叹。从表达方式看,前两句属于

,后两句属于

。

2、诗的前两句在诗中的作用是什么?

借一件古物来引出下文对前朝人物和事件的慨叹,写了兴感之由。

咏史诗

“折戟”

叙事

议论

议论。“东风”指火烧赤壁。

在赤壁战役中,周瑜主要是用火战胜了数量上远远超过己方的敌人,而其能用火攻则是因为在决战的时刻,恰好刮起了强劲的东风,所以诗人评论这次战争失败的原因,只选择当时的胜利者——周郎和他倚以致胜的因素——东风来写,而且因为这次胜利的关键,最后不能不归到东风,所以又将东风放在更主要的地位上。

“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”

杜牧是宰相之孙,自视甚高,喜好谈兵,对自己的军事才能十分自负,怀抱用世之心,却始终郁郁不得志。

“东风”一语,除了实指之外,也可以理解为周瑜取胜的天时、地利、人和

各方面的条件,特别是孙权对他的信任。细细品读诗意,不难读出诗人对周瑜的那一丝不屑和嘲讽,还有那一股“英雄无用武之地”的不平。

如何理解“东风”之意?

2.

赏析最后两句的妙处。

这两句作者并没有从正面写赤壁之战的过程及其政治上的后果,而是反说其事,并以大乔、小乔的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。(以小见大)。

而且一反传统看法,认为若不是东风给周瑜方便,胜者可能是曹操,历史将要重写,表明历史上英雄的成功都有某种机遇,曲折反映了诗人认为英雄无用武之地、怀才不遇的抑郁不平之气。它似乎还有另一层意思:只要有机遇,相信自己一定会有所作为。

内容理解

3、“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中所说的“东风”是什么?

4、赏析“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”

这两句采用用典的表现手法,通过假设“若不是东风给周瑜方便,使他能火烧曹营,则大乔、小乔就要被锁在铜雀台里”,诗人感叹历史上的英雄,其成功都是有某种机遇的。诗人借此抒发自己英雄无用武之地的抑郁不平之气。

火烧赤壁一事。

认识人物

诗中的大乔、二乔两位女子,并不是平常的人物,而是属于东吴统治阶级中最高阶层的贵妇人。大乔是东吴前国主孙策的夫人,当时国主孙权的亲嫂,小乔则是正在带领东吴全部水陆兵马和曹操决一死战的军事统帅周瑜的夫人。

她们虽与这次战役并无关系,但她们的身份和地位,代表着东吴作为一个独立政治实体的尊严。东吴不亡,她们决不可能归于曹操;连她们都受到凌辱,则东吴社稷和生灵的遭遇也就可想而知了。所以诗人用“铜雀春深锁二乔”这样一句诗来描写在“东风不与周郎便”的情况之下,曹操胜利后的骄恣和东吴失败后的屈辱,正是极其有力的反跌。

深

入

探

究

1.这首诗前后两句在表达上有什么不同?有什么内在联系?

前两句是叙事,借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论,假使这次东风不给周郎方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。由叙事引发议论。

深

入

探

究

2.诗人在《赤壁》一诗中说周瑜的胜利只是因为借助偶然的东风,对此你有何看法?

深

入

探

究

周瑜的胜利是必然的。从史料看,曹操倚仗自己雄厚的实力,傲慢轻敌,况且曹军不习水战。周瑜虽军力稍弱,但都为精兵强将,加上周瑜指挥有方,自然能取胜。

深

入

探

究

周瑜胜利只是偶然。若他未巧借东风烧曹营,决不会赢此战役,况且曹操也非等闲之辈,他也具有超凡的军事指挥才能,加上雄厚的兵力财力,若非东风,谁胜谁败还未可知。

内容理解

5、本文主要运用了什么写作手法?请做简要分析。

以小见大。

(1)诗人以一件古物引出历史上的重大事件,触景生情,引发感慨。

(2)“铜雀春深锁二乔”中的“锁二乔”是东吴政权灭亡的象征,这里用两个美女来象征国家的命运,更为形象贴切,耐人寻味。

1.以小见大,含蓄蕴藉。

作者不从正面写赤壁之战的过程及其在政治上的后果,而是以大乔小乔的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响,曲折地反映了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。

艺

术

特

色

2.设想奇特,手法新奇。

这首诗紧扣历史事件,将对历史兴衰成败的评价寓于丰富的想象之中,尤其是英雄与美人互相映衬,设想奇特,手法新奇,内涵丰富,让人回味无穷。

艺

术

特

色

赤壁

兴感之由

借古讽今

折戟未销前朝之物

感慨议论

东风之力

二乔命运

结

构

梳

理

借物

咏叹

主

旨

概

括

这首咏史抒怀诗,借对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折表达了自己空有抱负却生不逢时,无从施展的无奈。

(只要有机遇,相信自己会有所作为)

课堂检测

1.《赤壁》的作者是

,

代著名诗人,号

,

晚唐杰出

诗人、

散文家,尤以七言绝句著称,后人称为“

”。

杜牧

唐

樊川居士

小杜

课堂检测

3.初中三年中,我们学习了许多唐诗:有的咏史,有的咏物;有的描写清新美丽的山水田园,有的刻划奇特壮美的塞外风光。《赤壁》这首诗属于哪一类?这类诗最突出的特点是什么?

咏史诗。

特点是咏史抒怀或借史实抒发作者情感。

6.若将“铜雀春深锁二乔”换成“国破家亡在此朝”

好不好?为什么?

不好。以二乔的命运形象代表东吴的命运,更能体现诗句的形象性;能以小见大,感情表达更含蓄,耐人寻味

若改为“国破人亡在此朝”意思自然没错,但诗味也没有了。用形象思维观察生活,别出心裁的反映生活,乃是诗的生命。杜牧运用“铜雀春深锁二乔”这一富于形象性的诗句,即小见大,正是此诗艺术处理上独特的成功之处。

课堂检测

8.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中蕴含着一个成语,这个成语中包含一个著名的三国故事,你知道吗??请写出来。

万事俱备,只欠东风(或:借东风)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读