3.《边城》课件62张 2020—2021学年人教版高中语文必修5第一单元

文档属性

| 名称 | 3.《边城》课件62张 2020—2021学年人教版高中语文必修5第一单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-26 15:58:05 | ||

图片预览

文档简介

美字笔画并不多,可是似乎很不容

易认识,爱字虽人人认识,可是真懂得

它意义的人却很少。

沈从文《在昆明的时候》

边

城

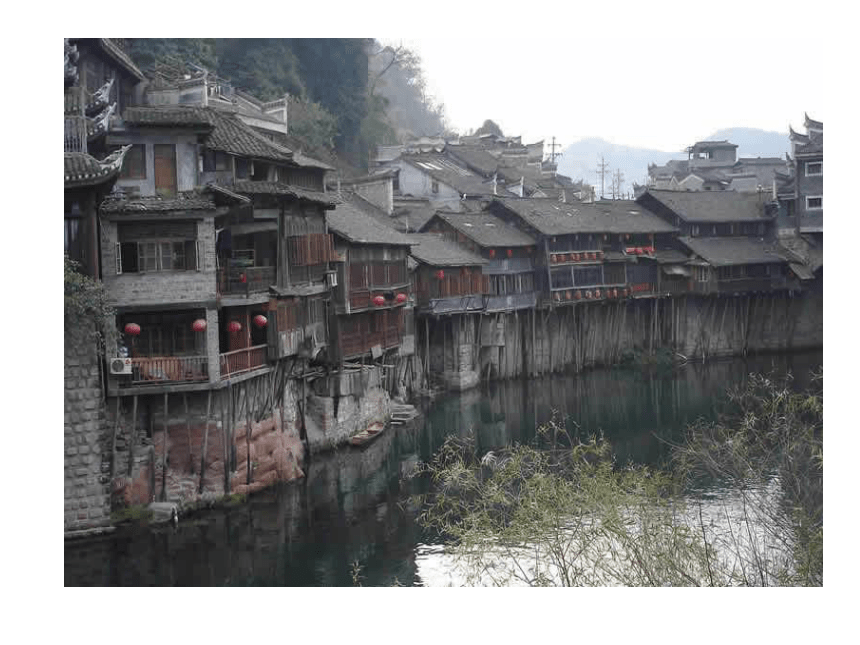

凤凰到底是个什么样的地方呢

一个好事的人,若从百年前某种较旧一点的地图上寻找,一定可在黔北、川东、湘西一处极偏僻的角隅上,发现了一个名为“镇箪”的小点。那里同别的小点一样,事实上应有一个小小城市,在那城市中,安顿了数千户人口的。不过一切城市的存在,大部分皆在交通、物产、经济的情形下面,成为那个城市荣枯的因缘。这一个地方,却以另外一种意义无所依附而独立存在。试将那个用粗糙而坚实巨大石头砌成的圆城作为中心,向四方展开,围绕了这边疆僻地的孤城,约有五百余苗寨,各有千总守备镇守其间。有数十屯仓,每年屯数万石粮食为公家所有。五百左右的碉堡,二百左右的营汛。碉堡各用大石堆成。位置在山顶头,随了山岭脉络蜿蜒各处;营汛各位置在驿路上,布置得极有秩序。这些东西是在一百八十年前,按照一种精密的计划,各保持到相当距离,在周围附近三县数百里内,平均分配下来……

(选自沈从文《凤凰》)

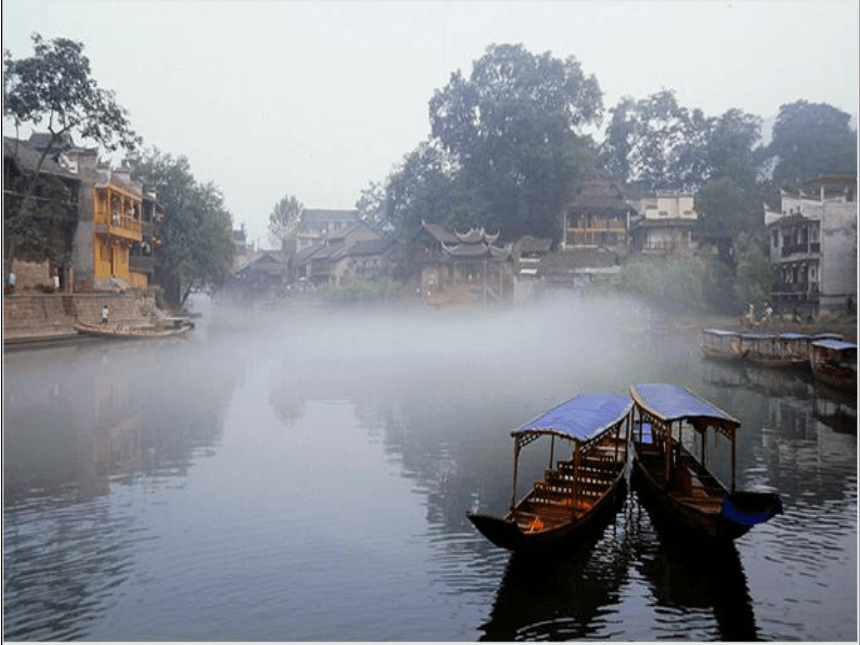

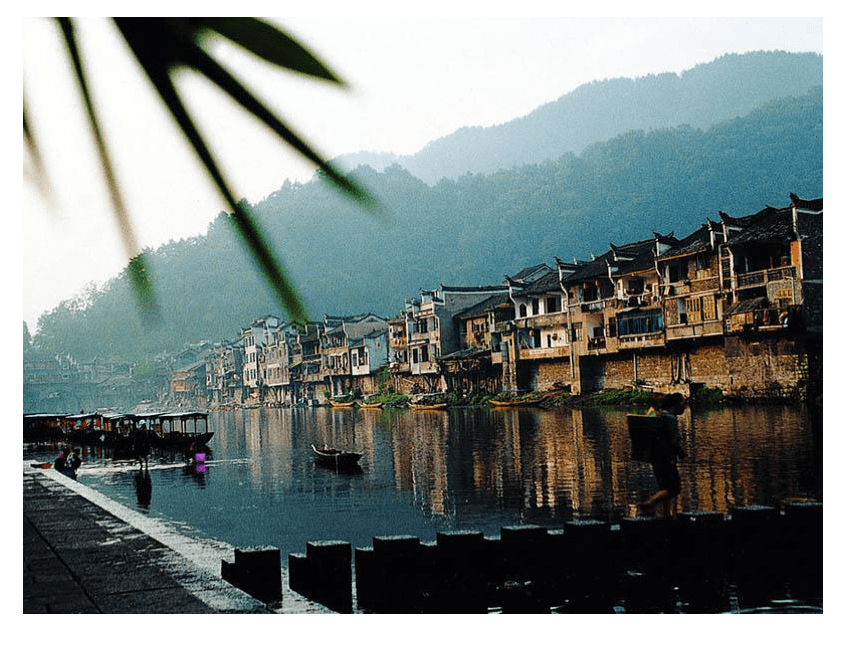

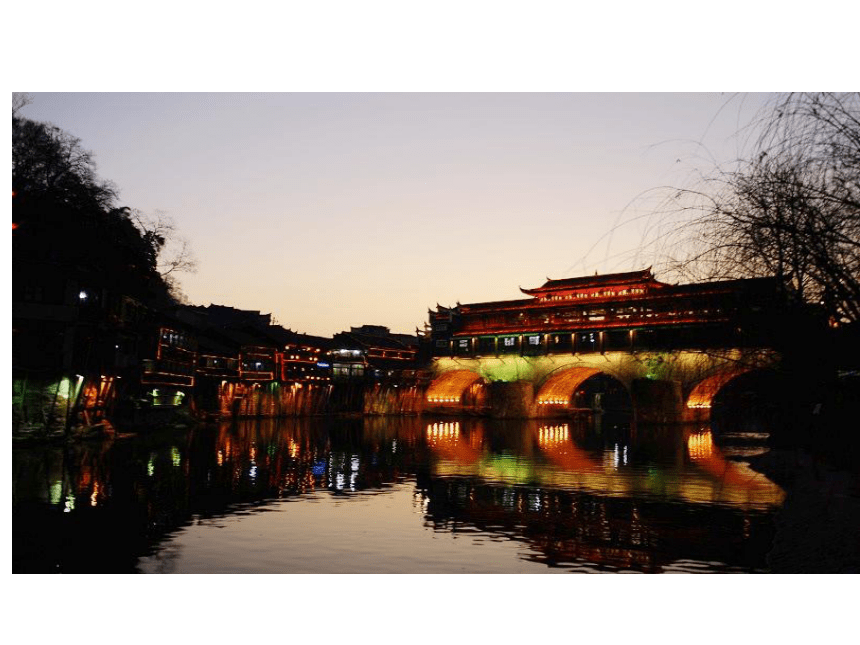

中国最美丽的小城——

凤凰

沈从文(1902年12月28日-1988年5月10日),原名沈岳焕,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,湖南凤凰县人,苗族,祖母刘氏是苗族,其母黄素英是土家族,祖父沈宏富是汉族。沈从文是现代著名作家、历史文物研究家。1925年发表第一篇小说《福生》,1926年出版第一个创作文集《鸭子》。沈从文20年代起蜚声文坛,与诗人徐志摩、散文家周作人、杂文家鲁迅齐名。代表作《边城》、《长河》、《中国古代服饰研究》,1988年5月10日沈从文因心脏病猝发在家中病逝,享年86岁。

沈从文先生一直坚持自由主义立场,坚持文学要超越政治和商业的影响。 1957年放弃了文学生涯。1978年调中国社会科学院历史研究所任研究员﹐致力于中国古代服饰及其他史学领域的研究。研究成果有《唐宋铜镜》、《龙凤艺术》、《中国古代服饰研究》等学术著作。1980年应邀赴美国讲学,并进入诺贝尔文学奖的终审名单。

写作意图:

写于三十年代,当时中国处于帝国主义、

封建军阀和官僚们共同统治下的黑暗天地。沈从文目睹的是一群自私、懦弱、虚伪、卑鄙却又冠冕堂皇、假冒斯文的灵魂。但他坚信,眼前这个黑暗社会旧有的一切实在不能也不应继续存在下去了。我们这个老大的国家要脱离目前的苦难,惟有重造有形的社会和无形的观念。重造国家、重造民族品德成了沈从文最热切、最坚决的追求。接踵而来的日本帝国主义对中国的侵略,无疑将中华民族的命运进一步推向了生死存亡的关头;而民族的灾难与屈辱又

更加坚定了沈从文以重造的经典去改造国家、重塑民族品德的信念。他于是一面以冷峻的目光审视当时的上流社会,一面努力地实践着新经典的重造。他说:“古人说,三十而立,四十而不惑,我的年龄恰恰在两者之间。一年来战争的结束,感觉生命已得到了稳定,生长了一种信心。相信一切由庸俗小气自私市侩人生观建筑的有形社会和无形观念,都可以用文字为工具,去摧毁重建。”

他怀着深深的民族忧患意识创作《边城》的,用意在于要跟两种现实进行“对照”:一是用“边城”人的淳朴、善良、正直、热情跟都市上流社会的虚伪、懦弱、自私、势利、男盗女娼相对照;二是把湘西社会的“过去”与“当前”相对照,即把过去的“人情美”与今天的“惟利惟实的庸俗人生观”相对照。

一个备受争议和被冷落的作家

沈从文只有小学学历。西南联大要提升沈从文为教授时,刘文典一直看不起搞新文学创作的人。一次,在西南联大的教务会议上,他提出质疑:“陈寅恪才是真正的教授,他该拿400块钱,我该拿40块钱,朱自清该拿4块钱,可我不会给沈从文4毛钱。沈从文要是教授,那我是什么?”美籍文学评论家夏志清则对“沈从文在中国文学史上的重要性”予以充分的肯定,在评点沈的《静》时他说,“三十年代的中国作家,再没有别人能在相同的篇幅内,写出一篇如此有象征意味如此感情丰富的小说来。”

他与诺贝尔文学奖擦身而过

瑞典学院院士、诺贝尔文学奖终身评审委员马悦然于高行健获得了诺贝尔文学奖后,在《明报月刊》中表示,1987、1988年诺贝尔文学奖最后候选名单之中,沈从文入选了,而且马悦然认为沈从文是1988年中最有机会获奖的候选人。1988年,马悦然向中华人民共和国驻瑞典大使馆文化处询问沈从文是否仍然在世,得到的回答是:“从来没有听说过这个人。”其实,沈从文刚刚离世数月。文化界流传,1988年诺贝尔评审委员会已经决定文学奖得奖者是沈从文,但因为诺贝尔奖只会颁授给在世的人,虽然经过马悦然屡次劝说破例颁发给沈从文,马悦然使出浑身解数还是无效,最后哭着离开了会场,因此沈从文与诺贝尔文学奖可谓失之交臂。

日后曾任诺贝尔文学奖评委会主席的佩尔·韦斯特伯格在2012年回忆称,他在加入瑞典学院前,知道沈从文“非常非常接近获奖,但是他不幸去世了。”

他是多情缠绵的

“我行过许多地方的桥,看过许多次的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。”——沈从文写给妻子张兆和

张兆和写于1995年8月的《后记》更是二人感情不和谐的有力证据:

?“从文同我相处,这一生,究竟是幸福还是不幸?得不到回答。我不理解他,不完全理解他。后来逐渐有了些理解,但是,真正懂得他的为人,懂得他一生承受的重压,是在整理编选他遗稿的现在。过去不知道的,现在知道了;过去不明白的,现在明白了。

“……太晚了!为什么在他有生之年,不能发掘他,理解他,从各方面去帮助他,反而有那么多的矛盾得不到解决!悔之晚矣。”

他的乐观天真

“文革”伊始,德高望重的他陷入了非人的境地。批斗无数,每天还要打扫历史博物馆的厕所。1969年,他又被下放到多雨泥泞的湖北咸宁干校接受劳动改造。“移居”咸宁后,没有组织归属,他光搬家就达6次之多。由区委阴暗的阁楼,搬进小学的泥巴房教室,再被打发到偏僻的乡村医务所……而他每天的任务则是看守菜园子,做猪倌。当时他已经67岁,患有心脏病、高血压等多种疾病。

可他毫不在意。盛夏时节,荷花开了,朵朵亭亭玉立。他写信给自己的表侄黄永玉:“风雨中水淹了屋,我在屋里打个伞,很好玩啊!”“这里四周都是荷花,灿烂极了,你若来看荷花……”脚下虽多泥泞,眼前却荷花正好。几句话,竟使那苦难的日子飘满了荷花的清香。

他是文学巨匠沈从文。干校岁月里,仅凭记忆,他写下了《中国古代服饰研究》这部皇皇巨著的补充材料。其间,他还赋诗、作文、写信,干了不少“文事”,不叫一日闲过。

恰如《老人与海》中所说:人可以被毁灭,但不能被打败。

沈从文的一生是坎坷的一生,是奉献的一生。文学作品《边城》 、《湘西》、《从文自传》等,在国内外有重大的影响。他的作品被译成日本、美国、英国、前苏联等四十多个国家的文字出版,并被美国、日本、韩国、英国等十多个国家或地区选进大学课本,两度被提名为诺贝尔文学奖评选候选人。沈从文不仅是作家,还是历史学家、考古学家。

故事情节

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。女孩子的母亲,老船夫的独生女,十五年前同一个茶峒军人相恋。有了小孩子后,这军人便想约了她一同向下游逃去。但从逃走的行为上看来,一个违悖了军人的责任,一个却必得离开孤独的父亲。经过一番考虑后,军人见她无远走勇气自己也不便毁去作军人的名誉,就心想:一同去生既无法聚首,一同去死当无人可以阻拦,首先服了毒。女的却关心腹中的一块肉,不忍心,拿不出主张。事情业已为作渡船夫的父亲知道,父亲却不加上一个有分量的字眼儿,只作为并不听到过这事情一样,仍然把日子很平静的过下去。女儿一面怀了羞惭一面却怀了怜悯,仍守在父亲身边,待到腹中小孩生下后,却到溪边吃了许多冷水死去了。在一种近于奇迹中,这遗孤居然已长大成人,一转眼间便十 三岁了。为了住处两山多篁竹,翠色逼人而来,老船夫随便为这可怜的孤雏拾取了一个近身的名字,叫作“翠翠”。

????

故事情节

外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,纯朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。傩送的哥哥天保喜欢美丽清纯的翠翠,托人求亲,而地方上的王团总也看上傩送,情愿以碾坊做陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得对哥哥的死有责任,抛下翠翠出走他乡。外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来。”

《边城》解题

边地的小城。指远离城市的边远小镇。

从时间、文化上考虑,“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。是沈从文先生在体会上流社会的腐朽生活和城里人“庸俗小气自私市侩”的风气之后,对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。

这世界上或有想在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我。我只想造希腊小庙。选山地作基础,用坚硬石头堆砌它。精致,结实,匀称,形体虽小而不纤巧,是我的理想的建筑。这庙里供奉的是“人性”。

我要表现的本是一种“人生的形式”,一种“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”。——沈从文

自然纯朴的人性美

明净清丽的自然美

构 成

一种优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式

主 题

节选部分的情节内容:

(三)湘西过端午的风俗

(四)两年前的端午翠翠与傩送的相遇

(五)一年前的端午翠翠与天保的见面

(六)老船夫对翠翠的试探

故事情节

【自读品味】

自读课文,用心品味小说中自然、纯朴

的自然风物和边城人事。谈谈你读后感触

最深的一点。

边

城

美

青山绿水风景美

古朴和乐风俗美

纯朴真挚人情美

自读指导

快速浏览课文,初步感知边城与众

不同的特色

思考:边城的人们生活在一个怎样

的环境中?

端午,在“边城”这个地方有哪些风俗――走进文本:边城的端午节有何与众不同?

透过节选文字,你心中浮现怎样的画面?边城风土给了你怎样的感受?

同一时期鲁迅先生也曾为我们再现过一个“鲁镇”,特别是小说《祝福》中也曾有对乡村过节即过年的场景的描写,大家也还记忆犹新:“年年如此,家家如此。。。。。。”请同学们试着比较两种环境描写,同样是过节有何异同?

节选部分用大量笔墨描写的,是保留

多年的节日习俗,请找出相关语句,了解

风俗特点。

a.端午节,家家锁门闭户到河边,上吊脚楼

观赏年轻小伙子龙舟竞赛。

b.端午节在河中捉鸭子。

c.正月十五夜晚舞龙、耍狮子、放烟火。

d.中秋月夜青年男女用对歌方式在月夜倾吐

爱慕之情。

具体研读

一方水土养育一方人,在这样优美

的环境中生活着的人们必然也是与环境

相匹配的。边城人民是“一群未被近代

文明污染”的善良人,他们身上都充满

着人情味和闪耀着人性美的光辉。请

分析请赏析翠翠、傩送和祖父的形象,

感受人性美。

具体研读

那些青山绿水中的……

天真纯洁的少女

饱经沧桑的老人

真挚善良的少年

……

【人物分析】

翠翠一面注意划船,一面心想“过不久

祖父总会找来的”。但过了许久,祖父还

不来,翠翠便稍稍有点儿着慌了。

表明翠翠对爷爷的信任和依恋,仿佛一

离开了爷爷便不知何去何从,写出了一个

娇羞可爱的小女孩形象。

仔细阅读第四部分,说说翠翠是个怎样的女孩?

到路上时,祖父想起什么似的,又问

翠翠,“翠翠,翠翠,人那么多,好热闹,

你一个人敢到河边看龙船吗?”翠翠说:

“怎么不敢?可是一个人有什么意思。”

潜台词就是要爷爷陪着一起去,但同时

表明要爷爷去不是因为自己胆小,聪明可爱,

同时也隐隐道出了翠翠内心深处的孤寂和对

爷爷的依恋。

仔细阅读第四部分,说说翠翠是个怎样的女孩?

落日向上游翠翠家中那一方落去,黄昏

把河面装饰了一层薄雾。翠翠望到这个景致,

忽然起了一个怕人的想头,她想:“假若

爷爷死了?”

这是翠翠的心事与惧怕,反衬着她对

爷爷深厚的感情,爷爷是她生活的依靠,更

是她心灵的寄托。

仔细阅读第四部分,说说翠翠是个怎样的女孩?

老船夫即刻把船拉过来,一面拉船一面

哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你?”

翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:“不是

翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去

了。”

显示出翠翠调皮、活泼的一面。她不是

真的生爷爷的气,只是表现出小女孩特有的

娇气和顽皮,让人忍俊不禁。

仔细阅读第四部分,说说翠翠是个怎样的女孩?

翠翠:

外公虽无微不至,

但无法真正理解一个青春少女的情怀,

所以她感到孤独;

对于爱情,

她只能从虚幻的梦境中来开始体会;

对于两兄弟的“决斗”,

她更是不知道前因后果,

最后只能孤独、凄凉地等待不可知的将来。

总结

翠翠纯朴聪慧、天真善良、活泼可爱,

她和爷爷相依为命,对爷爷充满了依恋。

是一位情窦初开、善解人意、清纯质朴、

腼腆多情、矢志不渝的理想化纯美化的少女

形象。

仔细阅读第四部分,说说翠翠是个怎样的女孩?

老船夫即刻把船拉过来,一面拉船

一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是

你?”翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:

“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里

鲤鱼吃去了。”

另外我们也可以从这句中体会出翠翠

对二老的喜欢,虽然这种喜欢是淡淡的。

“大鱼咬你”这句话对翠翠而言已经成为了

一种温柔的回忆,而且,这句话带有俏皮味,

也成了翠翠和二老以后相爱的一个隐喻。

小说主题探讨

【主题】

赞美:边城生活的质朴、纯真和人与

人之间纯洁的爱;

批判:物欲泛滥的现代文明;拜金主义

的浅薄庸俗和腐化堕落的现实;

呼吁:重建民族的美好品德和人格。

“美字笔画并不多,可是似乎很不容易认识,爱字虽人人认识,可是真懂得它意义的人却很少。”这时沈从文《在昆明的时候》

“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美,健康而又不悖乎人性的人生形式’。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城小市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。

人物可爱,是沈从文先生小说的一大特征。他的作品所有人物全都可爱善良,可时我们却能从中感到悲哀的分量

边城明净的风光,教化着朴实的人们,每个人都热情诚实;作为封闭的农业文明的社会的湘西,人们的身上也流露出孤寂的色彩,试以文章中得人物为例,作具体分析。

翠翠:

天真善良,温柔清纯。和外公相依为命,对其关怀备至。对傩送的爱情纯洁真挚,矢志不渝。是一个理想化、纯美化的形象。

来源:泸溪县绒线铺的女孩子;

青岛崂山见到的戴孝女孩;

自己的妻子

(“用身边的新妇做范本,取得性格上的朴素式样”)

特点:年龄小和爱情描写的矛盾;成长过程

的描写;虚幻的梦境和现实的联系。

外公:

天保:

傩送:

是中国传统美德的典范。对孙女爱怜备至,为其亲事操心担忧,尽力促成其爱情的实现。

痴情、豪爽、慷慨。既大胆表露爱情,又爱惜手足之情,在不知情中陷入爱情的矛盾中,最后孤独地离开并死于意外。

多才多艺,性格与天保很相似,孤独地追求爱情,最后为亲情放弃爱情。

“边城的语言是沈从文盛年的语言,最好的语言。既不似初期那样的放笔横扫,不加节制;也不似后期那样过事雕琢,流于晦涩。这时期的语言,每一句都“鼓立”饱满,充满水分,酸甜合度,象一篮新摘的烟台玛瑙樱桃。”——汪曾祺

特点:自然流畅,明白如话。写景优美舒展,

写人亲切真挚,叙事更是如歌如诵,

和如诗如画的景物配合的非常和谐。

“我平常最会想象好景致,且会描写好景致。” ——沈从文

从细致处着手,善于运用声音、气味来写景,并把景物和人物描写结合在一起,使之成为人物的一部分。

例:“天快夜了… …”

特点

大量使用当地的景色和特产作为素材,如白塔、虎耳草等,使文章具备了浓厚的湘西乡土气息。

由湘西的封闭农业文明社会性质决定,人们内心流露出了一种“孤寂”的色彩。

翠翠的“哭”:外公虽无微不至,但无法真正理解一个青春少女的情怀,所以她感到孤独,“这日子成为痛苦的东西了。”对于爱情,她只能从虚幻的梦境中来开始体会;对于两兄弟的“决斗”,她更是不知道前因后果,最后只能孤独、凄凉地等待不可知的将来。

外公的担心:女儿女婿的悲剧在老人心里留下不可磨灭的伤痕,所以不敢直接告诉孙女天保兄弟的选择。“温和悲悯的笑”表现他内心的矛盾:既爱孙女,又害怕她走其母的老路;对于天保的死,他既难过又自责,而对此引起孙女的悲剧,他更无能为力,又无人可以诉说,因此,他在孤独中死去。

天保兄弟:哥哥在糊里糊涂地陷入爱情的矛盾中后,因为竞争的失败孤独地离开并死于意外;弟弟也是孤独地追求着爱情,唱情歌而不为心上人所知,最后也孤独地出走,不知所至。

极力讴歌传统文化中残留至今的美德,是相对于现代传统美德受到破坏,到处充满着物欲金钱主义的浅薄、庸俗和腐化堕落的现实而言的。

作者笔下的小镇,风光秀丽、民风淳朴,人们没有等级功利之争,人与人之间真诚相待。外公对孙女的爱怜,翠翠对傩送的纯真的爱,天保兄弟对翠翠真挚的爱,兄弟之间诚挚的手足之情,都代表了未受污染的农业文明的传统美德。在自然的明净之中,更有人情心灵的明净。

推重湘西人的人生方式,隐含了对现实生活古老美德和价值观失落的痛心,是对重建民族品德和人格的希望。

作者写以歌求婚、兄弟让婚、外公和翠翠相依之情,这些湘西人生命的形态和人生的方式,都隐含着对现实生活中古老的美德、价值观失落的痛心,以及对现代文明物欲泛滥的批判。作者推崇湘西人的人生方式,也想以此重建民族的品德和人格。

有人评价《边城》说:“这是过去的世界,不是我们的世界,我们不要。”有人说,沈从文是在逃避现实至少是在粉饰现实。对于上述说法你是否同意,为什么?

(“边城”是个世外桃源吗?)

沈从文先生感叹:“你们

能欣赏我故事的清新,照例那作品背后蕴藏的热

情却忽视了。你们能欣赏我文字的朴实,照例那

作品背后隐伏的悲痛也忽视了。”

朱先潜也指出《边城》“表现出受过长期压迫而又富于幻想和敏感的少数民族在心坎里那一股沉忧隐痛。 ”

翠翠对祖父的爱带着一些任性、一些娇气,而对天保兄弟的爱则带着少女的羞涩和幻想。由于她感觉到祖父不理解自己,便设想着自己出走给祖父带来的“惩罚”——让祖父尝尝失去她的痛苦;可是当她想到祖父的无奈便又为他担心起来,于是一次次地叫祖父回家,生怕两人真的就会分手。这生动地反映出翠翠对祖父的依恋之情。文章最精彩之处就在于翠翠的“哭”。哭得那么的突然,那么的深沉,那么的久长。翠翠的哭,祖父自然不理解,连翠翠自己也觉得好笑。但正是这哭,反映了翠翠内心对祖父的负疚感、无人解怀的孤寂感以及梦与现实的矛盾感。淋漓尽致地刻画出一个青春少女的躁动不安的心理。从整部小说来看,翠翠似乎一直生活在一种梦幻中,对于爱情,她只能从虚幻的梦境中来开始体会;对于两兄弟的“决斗”,她更是不知道前因后果她只能在梦中才能品尝到爱的甘露,而现实却似乎离她很远,于是,她只能凄凉地守候,孤独地等待。

祖父是一个阅尽人事、饱经风霜的老人,他称得上是苗族古老历史的象征。在祖父的身上,同样流淌着炽烈的爱,也存在着难以排遣的矛盾与孤寂。祖父对翠翠的爱寄托着对不幸的女儿的哀思,他的后半生是为翠翠而活,他的惟一的生活目标就是要使翠翠快乐。但他并不真正了解孙女儿内心的情感躁动,他只能用一些不切实际的空洞的话语来安慰孙女儿:“不许哭,做一个大人,不管有什么事情都不许哭泣。要硬扎一点,结实一点,才配活到这块土地上。”他的许多活动都是围绕孙女儿能有一个好归宿展开的。但他又害怕翠翠会重蹈母亲的悲剧,所以,他去探天保的口风,征求翠翠对天保兄弟的看法,给翠翠讲她母亲的故事,唱那晚听来的歌,也因此他没有把天保兄弟的选择直接告诉翠翠,只是提醒翠翠注意夜晚的歌声。然而他的努力并没有让翠翠理解,也没有成就翠翠与傩送的爱情,反而导致一些误会。对于天保的死,他既难过又自责,而对此引起孙女的悲剧,他更无能为力,又无人可以诉说,因此,他在孤独中死去。

对天保的刻画不多,但这个人物的性格却同样鲜明地突现在我们的面前。他爱翠翠,但无法让翠翠同样爱上自己,当得知弟弟也爱着翠翠,便怀着十分复杂的感情退出了角逐,既表现出浓重的手足之情,又流露着失败的落寞。从他对老船夫的冷冷的神情和生硬的话语中,我们可以看出他的内心是多么的矛盾和痛苦。为了爱,他孤独地外出闯滩;又为着爱,孤独地客死他乡。

傩送也是孤独地追求着爱情,夜半唱歌却并不为心上人知道,最后在天保死后,自己踏上了孤独大漂泊之途。

?? ??中篇小说《边城》是他的代表作,寄寓着

沈从文“美”与“爱”的美学理想,是他表现人性

美最突出的作品,通过湘西儿女翠翠与恋人傩

送的爱情悲剧,反映出湘西在“自然”、“人事”

面前不能把握自己的命运,一代又一代重复着

悲剧的人生,寄托了作者民族的和个人的隐痛。

????

作业:

课后练习三、2

边城的人们是那样的善良、纯真,翠翠的爱情为什么会以悲剧结束?

悲剧原因:

1.客观因素:社会因素——封建宗法和买卖婚姻。

2.主观因素:人物的心理缺陷。即边民淳朴健康人性下潜藏着的几千年来民族心灵的痼疾——天命的迷信思想。

他们以为祸患都渊源于冥冥之中的因果报应,对于一些他们无法解释的祸患,总把它们与人的言行生硬地联系起来,认为人的言行悖于常理势必惹来祸患,于是由猜疑、误会而产生隔膜,甚至最终酿成悲剧。

这种美好人性的阴暗面,具有不可忽视的破坏性作用。当它发作时,势必破坏人们自为自在的和谐状态,成为“人于自然契合”的阻力。《边城》的爱情悲剧正是这种缺陷作用的结果。

《边城》的内蕴所呈现出来的不是单一的“证明人性皆善”或揭露人性的阴暗面,而是展现人性的阴暗面与“人与自然契合”的对抗关系,以及在这种对抗中人类所受到的惩罚,启发人们通过对这种惩罚的认识,从而“能够追究这个民族一切症结的所在,并弄明白了这个民族人生观上的虚浮、懦弱、迷信、懒惰,由于历史发生的影响,我们已经受了什么报应,若以后再糊涂愚昧下去,又必然还有什么悲惨场面……为这个民族自存努力上,能够尽些什么力,且应当如何尽力。”

沈从文是一个诗人同时又想担负起一个思想家的担子,想为我们的民族寻找出一条摆脱“堕落趋势”的路途,他感到力不从心,他感到痛苦,感到寂寞,感到前途的无测。他的这种心绪辐射到他笔下的人物身上。

作家企图用民族的“过去伟大处”来重塑民族形象、重造民族品德的热切愿望,以及这个愿望在“堕落趋势”面前显得无可奈何的孤寂与苦闷。

等等等等

这原是没有时间流过的故事

在那个与世隔绝的村子

翠翠和她爷爷为人渡船过日

十七年来一向如此

有天这女孩碰上城里的男子

两人交换了生命的约誓

男子离去时依依不舍的凝视

翠翠说等他一辈子

等过第一个秋等过第二个秋

等到黄叶滑落

等等到哭了为何爱恋依旧

她等着他的承诺等着他的回头

等到了雁儿过

等等到最后竟忘了有承诺

一日复一日翠翠纯真的仰望

看在爷爷的心里是断肠

那年头户对门当荒唐的思想

让这女孩等到天荒

那时光流水潺潺一去不复返

让这辛酸无声流传

歌德说:“哪一个青年男子不钟情,哪一个妙龄少女不怀春”。

易认识,爱字虽人人认识,可是真懂得

它意义的人却很少。

沈从文《在昆明的时候》

边

城

凤凰到底是个什么样的地方呢

一个好事的人,若从百年前某种较旧一点的地图上寻找,一定可在黔北、川东、湘西一处极偏僻的角隅上,发现了一个名为“镇箪”的小点。那里同别的小点一样,事实上应有一个小小城市,在那城市中,安顿了数千户人口的。不过一切城市的存在,大部分皆在交通、物产、经济的情形下面,成为那个城市荣枯的因缘。这一个地方,却以另外一种意义无所依附而独立存在。试将那个用粗糙而坚实巨大石头砌成的圆城作为中心,向四方展开,围绕了这边疆僻地的孤城,约有五百余苗寨,各有千总守备镇守其间。有数十屯仓,每年屯数万石粮食为公家所有。五百左右的碉堡,二百左右的营汛。碉堡各用大石堆成。位置在山顶头,随了山岭脉络蜿蜒各处;营汛各位置在驿路上,布置得极有秩序。这些东西是在一百八十年前,按照一种精密的计划,各保持到相当距离,在周围附近三县数百里内,平均分配下来……

(选自沈从文《凤凰》)

中国最美丽的小城——

凤凰

沈从文(1902年12月28日-1988年5月10日),原名沈岳焕,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,湖南凤凰县人,苗族,祖母刘氏是苗族,其母黄素英是土家族,祖父沈宏富是汉族。沈从文是现代著名作家、历史文物研究家。1925年发表第一篇小说《福生》,1926年出版第一个创作文集《鸭子》。沈从文20年代起蜚声文坛,与诗人徐志摩、散文家周作人、杂文家鲁迅齐名。代表作《边城》、《长河》、《中国古代服饰研究》,1988年5月10日沈从文因心脏病猝发在家中病逝,享年86岁。

沈从文先生一直坚持自由主义立场,坚持文学要超越政治和商业的影响。 1957年放弃了文学生涯。1978年调中国社会科学院历史研究所任研究员﹐致力于中国古代服饰及其他史学领域的研究。研究成果有《唐宋铜镜》、《龙凤艺术》、《中国古代服饰研究》等学术著作。1980年应邀赴美国讲学,并进入诺贝尔文学奖的终审名单。

写作意图:

写于三十年代,当时中国处于帝国主义、

封建军阀和官僚们共同统治下的黑暗天地。沈从文目睹的是一群自私、懦弱、虚伪、卑鄙却又冠冕堂皇、假冒斯文的灵魂。但他坚信,眼前这个黑暗社会旧有的一切实在不能也不应继续存在下去了。我们这个老大的国家要脱离目前的苦难,惟有重造有形的社会和无形的观念。重造国家、重造民族品德成了沈从文最热切、最坚决的追求。接踵而来的日本帝国主义对中国的侵略,无疑将中华民族的命运进一步推向了生死存亡的关头;而民族的灾难与屈辱又

更加坚定了沈从文以重造的经典去改造国家、重塑民族品德的信念。他于是一面以冷峻的目光审视当时的上流社会,一面努力地实践着新经典的重造。他说:“古人说,三十而立,四十而不惑,我的年龄恰恰在两者之间。一年来战争的结束,感觉生命已得到了稳定,生长了一种信心。相信一切由庸俗小气自私市侩人生观建筑的有形社会和无形观念,都可以用文字为工具,去摧毁重建。”

他怀着深深的民族忧患意识创作《边城》的,用意在于要跟两种现实进行“对照”:一是用“边城”人的淳朴、善良、正直、热情跟都市上流社会的虚伪、懦弱、自私、势利、男盗女娼相对照;二是把湘西社会的“过去”与“当前”相对照,即把过去的“人情美”与今天的“惟利惟实的庸俗人生观”相对照。

一个备受争议和被冷落的作家

沈从文只有小学学历。西南联大要提升沈从文为教授时,刘文典一直看不起搞新文学创作的人。一次,在西南联大的教务会议上,他提出质疑:“陈寅恪才是真正的教授,他该拿400块钱,我该拿40块钱,朱自清该拿4块钱,可我不会给沈从文4毛钱。沈从文要是教授,那我是什么?”美籍文学评论家夏志清则对“沈从文在中国文学史上的重要性”予以充分的肯定,在评点沈的《静》时他说,“三十年代的中国作家,再没有别人能在相同的篇幅内,写出一篇如此有象征意味如此感情丰富的小说来。”

他与诺贝尔文学奖擦身而过

瑞典学院院士、诺贝尔文学奖终身评审委员马悦然于高行健获得了诺贝尔文学奖后,在《明报月刊》中表示,1987、1988年诺贝尔文学奖最后候选名单之中,沈从文入选了,而且马悦然认为沈从文是1988年中最有机会获奖的候选人。1988年,马悦然向中华人民共和国驻瑞典大使馆文化处询问沈从文是否仍然在世,得到的回答是:“从来没有听说过这个人。”其实,沈从文刚刚离世数月。文化界流传,1988年诺贝尔评审委员会已经决定文学奖得奖者是沈从文,但因为诺贝尔奖只会颁授给在世的人,虽然经过马悦然屡次劝说破例颁发给沈从文,马悦然使出浑身解数还是无效,最后哭着离开了会场,因此沈从文与诺贝尔文学奖可谓失之交臂。

日后曾任诺贝尔文学奖评委会主席的佩尔·韦斯特伯格在2012年回忆称,他在加入瑞典学院前,知道沈从文“非常非常接近获奖,但是他不幸去世了。”

他是多情缠绵的

“我行过许多地方的桥,看过许多次的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。”——沈从文写给妻子张兆和

张兆和写于1995年8月的《后记》更是二人感情不和谐的有力证据:

?“从文同我相处,这一生,究竟是幸福还是不幸?得不到回答。我不理解他,不完全理解他。后来逐渐有了些理解,但是,真正懂得他的为人,懂得他一生承受的重压,是在整理编选他遗稿的现在。过去不知道的,现在知道了;过去不明白的,现在明白了。

“……太晚了!为什么在他有生之年,不能发掘他,理解他,从各方面去帮助他,反而有那么多的矛盾得不到解决!悔之晚矣。”

他的乐观天真

“文革”伊始,德高望重的他陷入了非人的境地。批斗无数,每天还要打扫历史博物馆的厕所。1969年,他又被下放到多雨泥泞的湖北咸宁干校接受劳动改造。“移居”咸宁后,没有组织归属,他光搬家就达6次之多。由区委阴暗的阁楼,搬进小学的泥巴房教室,再被打发到偏僻的乡村医务所……而他每天的任务则是看守菜园子,做猪倌。当时他已经67岁,患有心脏病、高血压等多种疾病。

可他毫不在意。盛夏时节,荷花开了,朵朵亭亭玉立。他写信给自己的表侄黄永玉:“风雨中水淹了屋,我在屋里打个伞,很好玩啊!”“这里四周都是荷花,灿烂极了,你若来看荷花……”脚下虽多泥泞,眼前却荷花正好。几句话,竟使那苦难的日子飘满了荷花的清香。

他是文学巨匠沈从文。干校岁月里,仅凭记忆,他写下了《中国古代服饰研究》这部皇皇巨著的补充材料。其间,他还赋诗、作文、写信,干了不少“文事”,不叫一日闲过。

恰如《老人与海》中所说:人可以被毁灭,但不能被打败。

沈从文的一生是坎坷的一生,是奉献的一生。文学作品《边城》 、《湘西》、《从文自传》等,在国内外有重大的影响。他的作品被译成日本、美国、英国、前苏联等四十多个国家的文字出版,并被美国、日本、韩国、英国等十多个国家或地区选进大学课本,两度被提名为诺贝尔文学奖评选候选人。沈从文不仅是作家,还是历史学家、考古学家。

故事情节

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。女孩子的母亲,老船夫的独生女,十五年前同一个茶峒军人相恋。有了小孩子后,这军人便想约了她一同向下游逃去。但从逃走的行为上看来,一个违悖了军人的责任,一个却必得离开孤独的父亲。经过一番考虑后,军人见她无远走勇气自己也不便毁去作军人的名誉,就心想:一同去生既无法聚首,一同去死当无人可以阻拦,首先服了毒。女的却关心腹中的一块肉,不忍心,拿不出主张。事情业已为作渡船夫的父亲知道,父亲却不加上一个有分量的字眼儿,只作为并不听到过这事情一样,仍然把日子很平静的过下去。女儿一面怀了羞惭一面却怀了怜悯,仍守在父亲身边,待到腹中小孩生下后,却到溪边吃了许多冷水死去了。在一种近于奇迹中,这遗孤居然已长大成人,一转眼间便十 三岁了。为了住处两山多篁竹,翠色逼人而来,老船夫随便为这可怜的孤雏拾取了一个近身的名字,叫作“翠翠”。

????

故事情节

外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,纯朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。傩送的哥哥天保喜欢美丽清纯的翠翠,托人求亲,而地方上的王团总也看上傩送,情愿以碾坊做陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得对哥哥的死有责任,抛下翠翠出走他乡。外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来。”

《边城》解题

边地的小城。指远离城市的边远小镇。

从时间、文化上考虑,“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。是沈从文先生在体会上流社会的腐朽生活和城里人“庸俗小气自私市侩”的风气之后,对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。

这世界上或有想在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我。我只想造希腊小庙。选山地作基础,用坚硬石头堆砌它。精致,结实,匀称,形体虽小而不纤巧,是我的理想的建筑。这庙里供奉的是“人性”。

我要表现的本是一种“人生的形式”,一种“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”。——沈从文

自然纯朴的人性美

明净清丽的自然美

构 成

一种优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式

主 题

节选部分的情节内容:

(三)湘西过端午的风俗

(四)两年前的端午翠翠与傩送的相遇

(五)一年前的端午翠翠与天保的见面

(六)老船夫对翠翠的试探

故事情节

【自读品味】

自读课文,用心品味小说中自然、纯朴

的自然风物和边城人事。谈谈你读后感触

最深的一点。

边

城

美

青山绿水风景美

古朴和乐风俗美

纯朴真挚人情美

自读指导

快速浏览课文,初步感知边城与众

不同的特色

思考:边城的人们生活在一个怎样

的环境中?

端午,在“边城”这个地方有哪些风俗――走进文本:边城的端午节有何与众不同?

透过节选文字,你心中浮现怎样的画面?边城风土给了你怎样的感受?

同一时期鲁迅先生也曾为我们再现过一个“鲁镇”,特别是小说《祝福》中也曾有对乡村过节即过年的场景的描写,大家也还记忆犹新:“年年如此,家家如此。。。。。。”请同学们试着比较两种环境描写,同样是过节有何异同?

节选部分用大量笔墨描写的,是保留

多年的节日习俗,请找出相关语句,了解

风俗特点。

a.端午节,家家锁门闭户到河边,上吊脚楼

观赏年轻小伙子龙舟竞赛。

b.端午节在河中捉鸭子。

c.正月十五夜晚舞龙、耍狮子、放烟火。

d.中秋月夜青年男女用对歌方式在月夜倾吐

爱慕之情。

具体研读

一方水土养育一方人,在这样优美

的环境中生活着的人们必然也是与环境

相匹配的。边城人民是“一群未被近代

文明污染”的善良人,他们身上都充满

着人情味和闪耀着人性美的光辉。请

分析请赏析翠翠、傩送和祖父的形象,

感受人性美。

具体研读

那些青山绿水中的……

天真纯洁的少女

饱经沧桑的老人

真挚善良的少年

……

【人物分析】

翠翠一面注意划船,一面心想“过不久

祖父总会找来的”。但过了许久,祖父还

不来,翠翠便稍稍有点儿着慌了。

表明翠翠对爷爷的信任和依恋,仿佛一

离开了爷爷便不知何去何从,写出了一个

娇羞可爱的小女孩形象。

仔细阅读第四部分,说说翠翠是个怎样的女孩?

到路上时,祖父想起什么似的,又问

翠翠,“翠翠,翠翠,人那么多,好热闹,

你一个人敢到河边看龙船吗?”翠翠说:

“怎么不敢?可是一个人有什么意思。”

潜台词就是要爷爷陪着一起去,但同时

表明要爷爷去不是因为自己胆小,聪明可爱,

同时也隐隐道出了翠翠内心深处的孤寂和对

爷爷的依恋。

仔细阅读第四部分,说说翠翠是个怎样的女孩?

落日向上游翠翠家中那一方落去,黄昏

把河面装饰了一层薄雾。翠翠望到这个景致,

忽然起了一个怕人的想头,她想:“假若

爷爷死了?”

这是翠翠的心事与惧怕,反衬着她对

爷爷深厚的感情,爷爷是她生活的依靠,更

是她心灵的寄托。

仔细阅读第四部分,说说翠翠是个怎样的女孩?

老船夫即刻把船拉过来,一面拉船一面

哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你?”

翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:“不是

翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去

了。”

显示出翠翠调皮、活泼的一面。她不是

真的生爷爷的气,只是表现出小女孩特有的

娇气和顽皮,让人忍俊不禁。

仔细阅读第四部分,说说翠翠是个怎样的女孩?

翠翠:

外公虽无微不至,

但无法真正理解一个青春少女的情怀,

所以她感到孤独;

对于爱情,

她只能从虚幻的梦境中来开始体会;

对于两兄弟的“决斗”,

她更是不知道前因后果,

最后只能孤独、凄凉地等待不可知的将来。

总结

翠翠纯朴聪慧、天真善良、活泼可爱,

她和爷爷相依为命,对爷爷充满了依恋。

是一位情窦初开、善解人意、清纯质朴、

腼腆多情、矢志不渝的理想化纯美化的少女

形象。

仔细阅读第四部分,说说翠翠是个怎样的女孩?

老船夫即刻把船拉过来,一面拉船

一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是

你?”翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:

“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里

鲤鱼吃去了。”

另外我们也可以从这句中体会出翠翠

对二老的喜欢,虽然这种喜欢是淡淡的。

“大鱼咬你”这句话对翠翠而言已经成为了

一种温柔的回忆,而且,这句话带有俏皮味,

也成了翠翠和二老以后相爱的一个隐喻。

小说主题探讨

【主题】

赞美:边城生活的质朴、纯真和人与

人之间纯洁的爱;

批判:物欲泛滥的现代文明;拜金主义

的浅薄庸俗和腐化堕落的现实;

呼吁:重建民族的美好品德和人格。

“美字笔画并不多,可是似乎很不容易认识,爱字虽人人认识,可是真懂得它意义的人却很少。”这时沈从文《在昆明的时候》

“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美,健康而又不悖乎人性的人生形式’。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城小市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。

人物可爱,是沈从文先生小说的一大特征。他的作品所有人物全都可爱善良,可时我们却能从中感到悲哀的分量

边城明净的风光,教化着朴实的人们,每个人都热情诚实;作为封闭的农业文明的社会的湘西,人们的身上也流露出孤寂的色彩,试以文章中得人物为例,作具体分析。

翠翠:

天真善良,温柔清纯。和外公相依为命,对其关怀备至。对傩送的爱情纯洁真挚,矢志不渝。是一个理想化、纯美化的形象。

来源:泸溪县绒线铺的女孩子;

青岛崂山见到的戴孝女孩;

自己的妻子

(“用身边的新妇做范本,取得性格上的朴素式样”)

特点:年龄小和爱情描写的矛盾;成长过程

的描写;虚幻的梦境和现实的联系。

外公:

天保:

傩送:

是中国传统美德的典范。对孙女爱怜备至,为其亲事操心担忧,尽力促成其爱情的实现。

痴情、豪爽、慷慨。既大胆表露爱情,又爱惜手足之情,在不知情中陷入爱情的矛盾中,最后孤独地离开并死于意外。

多才多艺,性格与天保很相似,孤独地追求爱情,最后为亲情放弃爱情。

“边城的语言是沈从文盛年的语言,最好的语言。既不似初期那样的放笔横扫,不加节制;也不似后期那样过事雕琢,流于晦涩。这时期的语言,每一句都“鼓立”饱满,充满水分,酸甜合度,象一篮新摘的烟台玛瑙樱桃。”——汪曾祺

特点:自然流畅,明白如话。写景优美舒展,

写人亲切真挚,叙事更是如歌如诵,

和如诗如画的景物配合的非常和谐。

“我平常最会想象好景致,且会描写好景致。” ——沈从文

从细致处着手,善于运用声音、气味来写景,并把景物和人物描写结合在一起,使之成为人物的一部分。

例:“天快夜了… …”

特点

大量使用当地的景色和特产作为素材,如白塔、虎耳草等,使文章具备了浓厚的湘西乡土气息。

由湘西的封闭农业文明社会性质决定,人们内心流露出了一种“孤寂”的色彩。

翠翠的“哭”:外公虽无微不至,但无法真正理解一个青春少女的情怀,所以她感到孤独,“这日子成为痛苦的东西了。”对于爱情,她只能从虚幻的梦境中来开始体会;对于两兄弟的“决斗”,她更是不知道前因后果,最后只能孤独、凄凉地等待不可知的将来。

外公的担心:女儿女婿的悲剧在老人心里留下不可磨灭的伤痕,所以不敢直接告诉孙女天保兄弟的选择。“温和悲悯的笑”表现他内心的矛盾:既爱孙女,又害怕她走其母的老路;对于天保的死,他既难过又自责,而对此引起孙女的悲剧,他更无能为力,又无人可以诉说,因此,他在孤独中死去。

天保兄弟:哥哥在糊里糊涂地陷入爱情的矛盾中后,因为竞争的失败孤独地离开并死于意外;弟弟也是孤独地追求着爱情,唱情歌而不为心上人所知,最后也孤独地出走,不知所至。

极力讴歌传统文化中残留至今的美德,是相对于现代传统美德受到破坏,到处充满着物欲金钱主义的浅薄、庸俗和腐化堕落的现实而言的。

作者笔下的小镇,风光秀丽、民风淳朴,人们没有等级功利之争,人与人之间真诚相待。外公对孙女的爱怜,翠翠对傩送的纯真的爱,天保兄弟对翠翠真挚的爱,兄弟之间诚挚的手足之情,都代表了未受污染的农业文明的传统美德。在自然的明净之中,更有人情心灵的明净。

推重湘西人的人生方式,隐含了对现实生活古老美德和价值观失落的痛心,是对重建民族品德和人格的希望。

作者写以歌求婚、兄弟让婚、外公和翠翠相依之情,这些湘西人生命的形态和人生的方式,都隐含着对现实生活中古老的美德、价值观失落的痛心,以及对现代文明物欲泛滥的批判。作者推崇湘西人的人生方式,也想以此重建民族的品德和人格。

有人评价《边城》说:“这是过去的世界,不是我们的世界,我们不要。”有人说,沈从文是在逃避现实至少是在粉饰现实。对于上述说法你是否同意,为什么?

(“边城”是个世外桃源吗?)

沈从文先生感叹:“你们

能欣赏我故事的清新,照例那作品背后蕴藏的热

情却忽视了。你们能欣赏我文字的朴实,照例那

作品背后隐伏的悲痛也忽视了。”

朱先潜也指出《边城》“表现出受过长期压迫而又富于幻想和敏感的少数民族在心坎里那一股沉忧隐痛。 ”

翠翠对祖父的爱带着一些任性、一些娇气,而对天保兄弟的爱则带着少女的羞涩和幻想。由于她感觉到祖父不理解自己,便设想着自己出走给祖父带来的“惩罚”——让祖父尝尝失去她的痛苦;可是当她想到祖父的无奈便又为他担心起来,于是一次次地叫祖父回家,生怕两人真的就会分手。这生动地反映出翠翠对祖父的依恋之情。文章最精彩之处就在于翠翠的“哭”。哭得那么的突然,那么的深沉,那么的久长。翠翠的哭,祖父自然不理解,连翠翠自己也觉得好笑。但正是这哭,反映了翠翠内心对祖父的负疚感、无人解怀的孤寂感以及梦与现实的矛盾感。淋漓尽致地刻画出一个青春少女的躁动不安的心理。从整部小说来看,翠翠似乎一直生活在一种梦幻中,对于爱情,她只能从虚幻的梦境中来开始体会;对于两兄弟的“决斗”,她更是不知道前因后果她只能在梦中才能品尝到爱的甘露,而现实却似乎离她很远,于是,她只能凄凉地守候,孤独地等待。

祖父是一个阅尽人事、饱经风霜的老人,他称得上是苗族古老历史的象征。在祖父的身上,同样流淌着炽烈的爱,也存在着难以排遣的矛盾与孤寂。祖父对翠翠的爱寄托着对不幸的女儿的哀思,他的后半生是为翠翠而活,他的惟一的生活目标就是要使翠翠快乐。但他并不真正了解孙女儿内心的情感躁动,他只能用一些不切实际的空洞的话语来安慰孙女儿:“不许哭,做一个大人,不管有什么事情都不许哭泣。要硬扎一点,结实一点,才配活到这块土地上。”他的许多活动都是围绕孙女儿能有一个好归宿展开的。但他又害怕翠翠会重蹈母亲的悲剧,所以,他去探天保的口风,征求翠翠对天保兄弟的看法,给翠翠讲她母亲的故事,唱那晚听来的歌,也因此他没有把天保兄弟的选择直接告诉翠翠,只是提醒翠翠注意夜晚的歌声。然而他的努力并没有让翠翠理解,也没有成就翠翠与傩送的爱情,反而导致一些误会。对于天保的死,他既难过又自责,而对此引起孙女的悲剧,他更无能为力,又无人可以诉说,因此,他在孤独中死去。

对天保的刻画不多,但这个人物的性格却同样鲜明地突现在我们的面前。他爱翠翠,但无法让翠翠同样爱上自己,当得知弟弟也爱着翠翠,便怀着十分复杂的感情退出了角逐,既表现出浓重的手足之情,又流露着失败的落寞。从他对老船夫的冷冷的神情和生硬的话语中,我们可以看出他的内心是多么的矛盾和痛苦。为了爱,他孤独地外出闯滩;又为着爱,孤独地客死他乡。

傩送也是孤独地追求着爱情,夜半唱歌却并不为心上人知道,最后在天保死后,自己踏上了孤独大漂泊之途。

?? ??中篇小说《边城》是他的代表作,寄寓着

沈从文“美”与“爱”的美学理想,是他表现人性

美最突出的作品,通过湘西儿女翠翠与恋人傩

送的爱情悲剧,反映出湘西在“自然”、“人事”

面前不能把握自己的命运,一代又一代重复着

悲剧的人生,寄托了作者民族的和个人的隐痛。

????

作业:

课后练习三、2

边城的人们是那样的善良、纯真,翠翠的爱情为什么会以悲剧结束?

悲剧原因:

1.客观因素:社会因素——封建宗法和买卖婚姻。

2.主观因素:人物的心理缺陷。即边民淳朴健康人性下潜藏着的几千年来民族心灵的痼疾——天命的迷信思想。

他们以为祸患都渊源于冥冥之中的因果报应,对于一些他们无法解释的祸患,总把它们与人的言行生硬地联系起来,认为人的言行悖于常理势必惹来祸患,于是由猜疑、误会而产生隔膜,甚至最终酿成悲剧。

这种美好人性的阴暗面,具有不可忽视的破坏性作用。当它发作时,势必破坏人们自为自在的和谐状态,成为“人于自然契合”的阻力。《边城》的爱情悲剧正是这种缺陷作用的结果。

《边城》的内蕴所呈现出来的不是单一的“证明人性皆善”或揭露人性的阴暗面,而是展现人性的阴暗面与“人与自然契合”的对抗关系,以及在这种对抗中人类所受到的惩罚,启发人们通过对这种惩罚的认识,从而“能够追究这个民族一切症结的所在,并弄明白了这个民族人生观上的虚浮、懦弱、迷信、懒惰,由于历史发生的影响,我们已经受了什么报应,若以后再糊涂愚昧下去,又必然还有什么悲惨场面……为这个民族自存努力上,能够尽些什么力,且应当如何尽力。”

沈从文是一个诗人同时又想担负起一个思想家的担子,想为我们的民族寻找出一条摆脱“堕落趋势”的路途,他感到力不从心,他感到痛苦,感到寂寞,感到前途的无测。他的这种心绪辐射到他笔下的人物身上。

作家企图用民族的“过去伟大处”来重塑民族形象、重造民族品德的热切愿望,以及这个愿望在“堕落趋势”面前显得无可奈何的孤寂与苦闷。

等等等等

这原是没有时间流过的故事

在那个与世隔绝的村子

翠翠和她爷爷为人渡船过日

十七年来一向如此

有天这女孩碰上城里的男子

两人交换了生命的约誓

男子离去时依依不舍的凝视

翠翠说等他一辈子

等过第一个秋等过第二个秋

等到黄叶滑落

等等到哭了为何爱恋依旧

她等着他的承诺等着他的回头

等到了雁儿过

等等到最后竟忘了有承诺

一日复一日翠翠纯真的仰望

看在爷爷的心里是断肠

那年头户对门当荒唐的思想

让这女孩等到天荒

那时光流水潺潺一去不复返

让这辛酸无声流传

歌德说:“哪一个青年男子不钟情,哪一个妙龄少女不怀春”。