第10课《三峡》教案 2021-2022学年部编版语文八年级上册

文档属性

| 名称 | 第10课《三峡》教案 2021-2022学年部编版语文八年级上册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 104.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-28 22:04:02 | ||

图片预览

文档简介

10 三 峡

【教学目标】

1.积累文言实词、虚词,掌握文言句式和特殊句式。背诵并默写文章。

2.反复诵读,理解文意。

3.把握文章脉络,学习抓住特征描写景物的方法,体会文章布局的妙处。

4.领略三峡之美,体会作者的情感,激发学生对祖国山河的热爱之情。

【教学重难点】

1.积累文言词语,增强文言语感。

2.把握文章脉络,学习抓住特征描写景物的方法,体会文章布局的妙处。

【课时安排】

2课时。

【教学过程】

第1课时

一、新课导入

我们伟大的祖国,山河壮美,引无数文人墨客挥毫泼墨尽情描绘。其中,令人印象最为深刻的是李白的《早发白帝城》,请同学们一起背诵这首诗。这首诗描写的就是三峡壮丽多姿的自然风光,三峡历来倍受人们的喜爱,郦道元也用优美的文字展现了三峡之美,接下来,我们跟随他领略三峡的壮美。(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

郦道元(约470—527),字善长,范阳涿县(今河北涿州)人,北魏著名的散文家、地理学家。好学博览,留心水道等地理现象,撰《水经注》。全书详细记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、人物掌故、神话传说等,不仅是我国古代的地理名著,也是具有较高文学价值的散文名作。

写作背景

郦道元生活于南北朝北魏时期,出生在一个官宦世家。少年时代的他就喜爱游览,后来做了官就到各地游历,每到一地除参观名胜古迹外,还用心勘察水流地势,了解沿岸地理、地貌、土壤、气候,人民的生产生活,地域的变迁等。他发现古代的地理书《水经》虽然对大小河流的来龙去脉有准确记载,但由于时代更替,城邑兴衰,有些河流改道,名称也变了,但书上却未加以补充和说明。郦道元于是以《水经》为纲,广为补充发展,写就《水经注》。

字音字形

略无阙处(quē) 重岩叠嶂(zhàng)

不见曦月(xī) 夏水襄陵(xiāng)

沿溯阻绝(sù) 素湍绿潭(tuān)

绝(yǎn) 飞漱其间(shù) 属引凄异(zhǔ)

基础积累

1.通假字

略无阙处 同“缺”,空隙、缺口

2.古今异义

(1)至于夏水襄陵 古义:到了 今义:表示另提一事

(2)或王命急宣 古义:有时 今义:常用于选择复句的关联词

(3)良多趣味 古义:甚,很 今义:好;善良的人

3.一词多义

(1)自 ①自三峡七百里中 在 ②自非亭午夜分 如果

(2)绝 ①沿溯阻绝 断绝 ②哀转久绝 消失

4.词类活用

(1)虽乘奔御风,不以疾也 动词用作名词,指飞奔的马

(2)林寒涧肃 形容词用作动词,显得清冷;显得肃杀、凄寒

(3)空谷传响 名词作状语,从空旷的山谷

5.重点实词与虚词

(1)隐天蔽日 隐:隐藏,隐蔽 蔽:遮蔽

(2)自非亭午夜分,不见曦月 亭午:正午 夜分:半夜 曦:日光,这里指太阳

(3)至于夏水襄陵,沿溯阻绝 襄:升到高处 沿:顺流而下 溯:逆流而上

(4)有时朝发白帝,暮到江陵 朝:早晨 发:出发

(5)其间千二百里 相距

(6)虽乘奔御风,不以疾也 虽:即使 以:如,比得上 疾:快

(7)春冬之时,则素湍绿潭 之:的 湍:急流

(8)绝多生怪柏 极高的山峰

(9)飞漱其间 飞速地往下冲荡

(10)清荣峻茂,良多趣味 水清树荣,山高草盛

(11)每至晴初霜旦 晴初:天刚放晴 霜旦:下霜的早晨

(12)属引凄异 属:连接 引:延长

三、文本探究

整体感知

1.播放录音,注意听准字音,分清节奏,把握语调。

2.请四名学生轮流朗读四个段落,师生共同评议。

3.小组合作讨论,初步理解文章大意。

4.概括文章每段的大意。

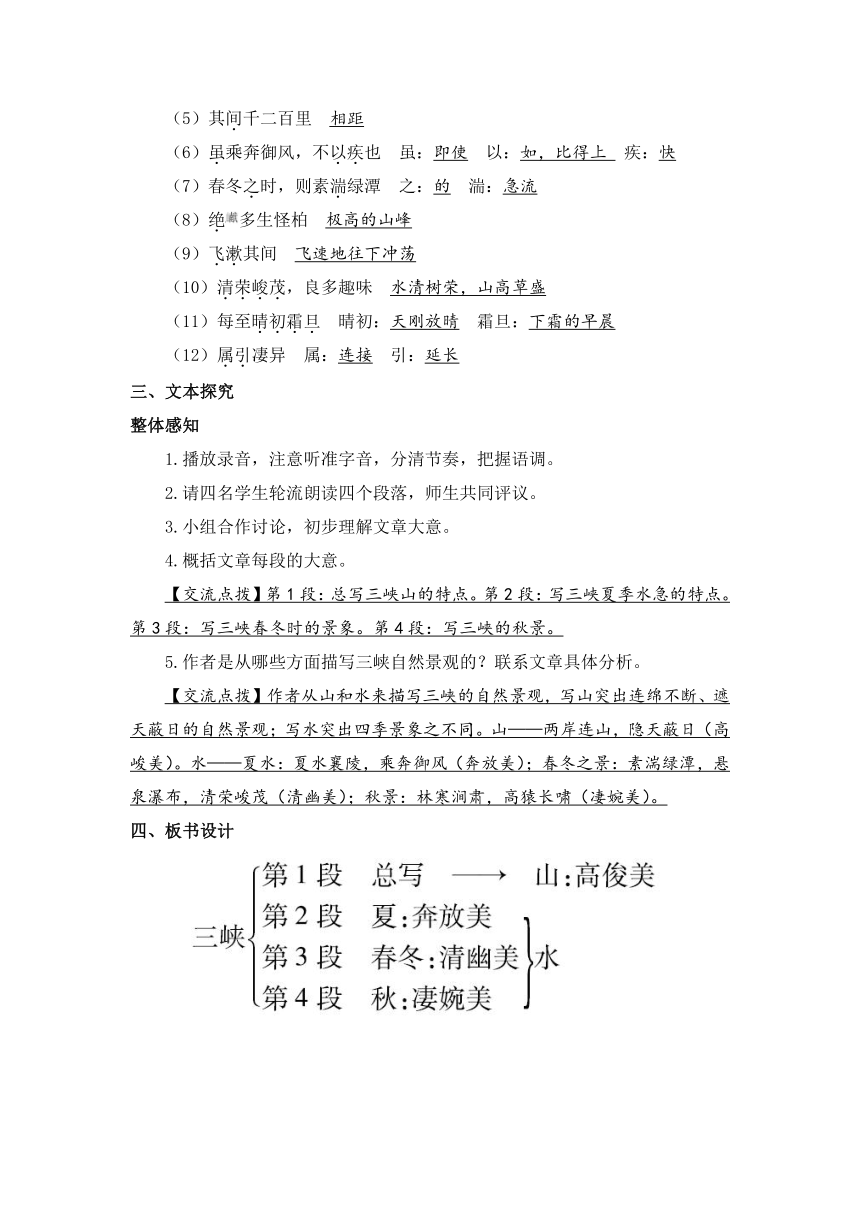

【交流点拨】第1段:总写三峡山的特点。第2段:写三峡夏季水急的特点。第3段:写三峡春冬时的景象。第4段:写三峡的秋景。

5.作者是从哪些方面描写三峡自然景观的?联系文章具体分析。

【交流点拨】作者从山和水来描写三峡的自然景观,写山突出连绵不断、遮天蔽日的自然景观;写水突出四季景象之不同。山——两岸连山,隐天蔽日(高峻美)。水——夏水:夏水襄陵,乘奔御风(奔放美);春冬之景:素湍绿潭,悬泉瀑布,清荣峻茂(清幽美);秋景:林寒涧肃,高猿长啸(凄婉美)。

四、板书设计

第2课时

一、新课导入

三峡是万里长江上最为奇秀的一段,是大自然的鬼斧神工造就的山水画廊,令人神往。上节课我们梳理了字词,疏通了文意,这节课我们将对历史上的三峡景观作进一步探究,领略他独一无二的壮美。(板书课题、作者)

二、自主学习

检查背诵。

三、文本探究

整体感知

1.第1段写出了山怎样的特点?作者这样写有什么用意?请结合文章内容具体分析。

【交流点拨】“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处”从正面写出了山多,连绵不断的特点;“重岩叠嶂,隐天蔽日”从正面突出了山的高峻;“自非亭午夜分,不见曦月”从侧面突出了山的高峻。作者通过正侧面相结合的描写,烘托出三峡岭连、山高、狭窄的特点。

2.第2段是怎样描写三峡夏季的水势特征的?写出了水怎样的特点?

【交流点拨】作者从正面落笔,并运用对比的手法来表现三峡夏季的水势特征。“沿溯阻绝”从正面表现出了水势的浩大;举“王命急宣”的例子给人具体印象,用“乘奔御风”作对比,写出船行之快,突出水流湍急的特点。

3.春冬之时,三峡清奇秀脱,深幽俊逸,趣味良多。请从文章第3段中找出描写“趣景”的句子,并用形象的语言描绘出来。

【交流点拨】(1)素湍绿潭,回清倒影。白色的急流,回旋的清波,碧绿的潭水倒映着树木的影子,真是美极了。(2)绝多生怪柏。柏树把根扎在悬崖峭壁上,倾斜着躯干,真是情态百出。(3)悬泉瀑布,飞漱其间。那些挂在山崖上的大大小小的瀑布,正带着欢畅的笑声,从高处飞冲而下。

4.第4段写了秋景,从哪个句子可以看出?“凄”“哀”两个字,表现了三峡秋景怎样的特点?

【交流点拨】“每至晴初霜旦”可以看出写了秋景。“凄”“哀”二字表现了三峡秋景肃杀、凄寒、悲凉的特点。

深层领悟

1.文章为什么先写山后写水?为什么不按春、夏、秋、冬的顺序写水,而把夏水置于首位?

【交流点拨】(1)先写山,写出三峡群山“略无阙处”“重岩叠嶂”“隐天蔽日”的特点,为下文写水作铺垫。(2)《水经注》是为江水作注,而三峡夏水最盛、最迅疾、最有特点,长江在三峡段迅疾、凶险的特征体现得尤为突出,所以作者把夏水置于首位。

2.作者在《三峡》一文描写春冬景物后感慨道“良多趣味”。你认为这里所说的“趣”指什么?

【交流点拨】“春冬之时”(即三峡的枯水期)的景物有“清荣峻茂”之象,因而使作者感到“良多趣味”。

3.作者写三峡秋景主要抓住了什么有代表性的事物?文章结尾引用渔者歌谣的作用是什么?

【交流点拨】写三峡秋景抓住了“高猿长啸”。文章结尾引用渔者歌谣一是凸显了三峡山高、峡长、岭连的地形特点;二是凸显了三峡秋季凄清、肃杀的环境特点。

4.作者写景运用了哪些方法?请结合文章具体分析。

【交流点拨】(1)正面描写和侧面描写相结合。“自三峡七百里中……隐天蔽日”从正面写山长、多、陡、高;“自非亭午夜分,不见曦月”从侧面写山的高峻。“至于夏水襄陵,沿溯阻绝”从正面写江水浩大;“有时朝发白帝暮到江陵……不以疾也”从侧面表现江水迅疾。“每至晴初霜旦……哀转久绝”从正面描写猿啼悲哀婉转,到处笼罩着悲寂、凄凉的气氛;“故渔者歌曰:‘巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳’”以忧伤的渔歌作结,暗示三峡渔民的悲惨生活,从侧面表现三峡之秋的萧瑟、凄凉。(2)动静结合。山是静景,水是动景。(3)不但有形有色,而且有声有情。如写春冬的景象,以“素”“绿”绘色,以“湍”“悬”“漱”绘形,这些皆与“清荣峻茂”相照应。而写秋景,则重在绘声,“长啸”“凄异”“哀转”渲染了肃杀的气氛。其描绘手法因时而变,因景而异。而作者的情感则蕴含其中,一个“趣”字,确切地表达了作者的愉悦之情,而末段的“凄”字,既是对猿声的描述,也是对秋景所触发的感情的表达。

5.文中流露出了作者的什么情感?

【交流点拨】作者通过对三峡四季山水景物的描写,表现了三峡的壮丽景色,流露出对祖国壮丽山河的热爱和赞美之情。

6.你认为是郦道元让三峡闻名于世,还是三峡得天独厚的自然风光吸引了中外游客?请说说理由。

【交流点拨】(1)我认为是郦道元让三峡闻名于世。郦道元的《三峡》文笔绚烂,语言清丽,描写了三峡优美的自然风光,很多游客都是通过文章才了解并关注三峡的,慕名而去,尽兴而归。(2)我认为是三峡得天独厚的自然风光吸引了中外游客。三峡风景优美,四季景色各异,到过的游客无不惊叹于三峡自身的神奇秀美。美景不用大肆宣传,喜欢游玩的人会想方设法寻找美景观赏。

四、板书设计

【教学目标】

1.积累文言实词、虚词,掌握文言句式和特殊句式。背诵并默写文章。

2.反复诵读,理解文意。

3.把握文章脉络,学习抓住特征描写景物的方法,体会文章布局的妙处。

4.领略三峡之美,体会作者的情感,激发学生对祖国山河的热爱之情。

【教学重难点】

1.积累文言词语,增强文言语感。

2.把握文章脉络,学习抓住特征描写景物的方法,体会文章布局的妙处。

【课时安排】

2课时。

【教学过程】

第1课时

一、新课导入

我们伟大的祖国,山河壮美,引无数文人墨客挥毫泼墨尽情描绘。其中,令人印象最为深刻的是李白的《早发白帝城》,请同学们一起背诵这首诗。这首诗描写的就是三峡壮丽多姿的自然风光,三峡历来倍受人们的喜爱,郦道元也用优美的文字展现了三峡之美,接下来,我们跟随他领略三峡的壮美。(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

郦道元(约470—527),字善长,范阳涿县(今河北涿州)人,北魏著名的散文家、地理学家。好学博览,留心水道等地理现象,撰《水经注》。全书详细记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、人物掌故、神话传说等,不仅是我国古代的地理名著,也是具有较高文学价值的散文名作。

写作背景

郦道元生活于南北朝北魏时期,出生在一个官宦世家。少年时代的他就喜爱游览,后来做了官就到各地游历,每到一地除参观名胜古迹外,还用心勘察水流地势,了解沿岸地理、地貌、土壤、气候,人民的生产生活,地域的变迁等。他发现古代的地理书《水经》虽然对大小河流的来龙去脉有准确记载,但由于时代更替,城邑兴衰,有些河流改道,名称也变了,但书上却未加以补充和说明。郦道元于是以《水经》为纲,广为补充发展,写就《水经注》。

字音字形

略无阙处(quē) 重岩叠嶂(zhàng)

不见曦月(xī) 夏水襄陵(xiāng)

沿溯阻绝(sù) 素湍绿潭(tuān)

绝(yǎn) 飞漱其间(shù) 属引凄异(zhǔ)

基础积累

1.通假字

略无阙处 同“缺”,空隙、缺口

2.古今异义

(1)至于夏水襄陵 古义:到了 今义:表示另提一事

(2)或王命急宣 古义:有时 今义:常用于选择复句的关联词

(3)良多趣味 古义:甚,很 今义:好;善良的人

3.一词多义

(1)自 ①自三峡七百里中 在 ②自非亭午夜分 如果

(2)绝 ①沿溯阻绝 断绝 ②哀转久绝 消失

4.词类活用

(1)虽乘奔御风,不以疾也 动词用作名词,指飞奔的马

(2)林寒涧肃 形容词用作动词,显得清冷;显得肃杀、凄寒

(3)空谷传响 名词作状语,从空旷的山谷

5.重点实词与虚词

(1)隐天蔽日 隐:隐藏,隐蔽 蔽:遮蔽

(2)自非亭午夜分,不见曦月 亭午:正午 夜分:半夜 曦:日光,这里指太阳

(3)至于夏水襄陵,沿溯阻绝 襄:升到高处 沿:顺流而下 溯:逆流而上

(4)有时朝发白帝,暮到江陵 朝:早晨 发:出发

(5)其间千二百里 相距

(6)虽乘奔御风,不以疾也 虽:即使 以:如,比得上 疾:快

(7)春冬之时,则素湍绿潭 之:的 湍:急流

(8)绝多生怪柏 极高的山峰

(9)飞漱其间 飞速地往下冲荡

(10)清荣峻茂,良多趣味 水清树荣,山高草盛

(11)每至晴初霜旦 晴初:天刚放晴 霜旦:下霜的早晨

(12)属引凄异 属:连接 引:延长

三、文本探究

整体感知

1.播放录音,注意听准字音,分清节奏,把握语调。

2.请四名学生轮流朗读四个段落,师生共同评议。

3.小组合作讨论,初步理解文章大意。

4.概括文章每段的大意。

【交流点拨】第1段:总写三峡山的特点。第2段:写三峡夏季水急的特点。第3段:写三峡春冬时的景象。第4段:写三峡的秋景。

5.作者是从哪些方面描写三峡自然景观的?联系文章具体分析。

【交流点拨】作者从山和水来描写三峡的自然景观,写山突出连绵不断、遮天蔽日的自然景观;写水突出四季景象之不同。山——两岸连山,隐天蔽日(高峻美)。水——夏水:夏水襄陵,乘奔御风(奔放美);春冬之景:素湍绿潭,悬泉瀑布,清荣峻茂(清幽美);秋景:林寒涧肃,高猿长啸(凄婉美)。

四、板书设计

第2课时

一、新课导入

三峡是万里长江上最为奇秀的一段,是大自然的鬼斧神工造就的山水画廊,令人神往。上节课我们梳理了字词,疏通了文意,这节课我们将对历史上的三峡景观作进一步探究,领略他独一无二的壮美。(板书课题、作者)

二、自主学习

检查背诵。

三、文本探究

整体感知

1.第1段写出了山怎样的特点?作者这样写有什么用意?请结合文章内容具体分析。

【交流点拨】“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处”从正面写出了山多,连绵不断的特点;“重岩叠嶂,隐天蔽日”从正面突出了山的高峻;“自非亭午夜分,不见曦月”从侧面突出了山的高峻。作者通过正侧面相结合的描写,烘托出三峡岭连、山高、狭窄的特点。

2.第2段是怎样描写三峡夏季的水势特征的?写出了水怎样的特点?

【交流点拨】作者从正面落笔,并运用对比的手法来表现三峡夏季的水势特征。“沿溯阻绝”从正面表现出了水势的浩大;举“王命急宣”的例子给人具体印象,用“乘奔御风”作对比,写出船行之快,突出水流湍急的特点。

3.春冬之时,三峡清奇秀脱,深幽俊逸,趣味良多。请从文章第3段中找出描写“趣景”的句子,并用形象的语言描绘出来。

【交流点拨】(1)素湍绿潭,回清倒影。白色的急流,回旋的清波,碧绿的潭水倒映着树木的影子,真是美极了。(2)绝多生怪柏。柏树把根扎在悬崖峭壁上,倾斜着躯干,真是情态百出。(3)悬泉瀑布,飞漱其间。那些挂在山崖上的大大小小的瀑布,正带着欢畅的笑声,从高处飞冲而下。

4.第4段写了秋景,从哪个句子可以看出?“凄”“哀”两个字,表现了三峡秋景怎样的特点?

【交流点拨】“每至晴初霜旦”可以看出写了秋景。“凄”“哀”二字表现了三峡秋景肃杀、凄寒、悲凉的特点。

深层领悟

1.文章为什么先写山后写水?为什么不按春、夏、秋、冬的顺序写水,而把夏水置于首位?

【交流点拨】(1)先写山,写出三峡群山“略无阙处”“重岩叠嶂”“隐天蔽日”的特点,为下文写水作铺垫。(2)《水经注》是为江水作注,而三峡夏水最盛、最迅疾、最有特点,长江在三峡段迅疾、凶险的特征体现得尤为突出,所以作者把夏水置于首位。

2.作者在《三峡》一文描写春冬景物后感慨道“良多趣味”。你认为这里所说的“趣”指什么?

【交流点拨】“春冬之时”(即三峡的枯水期)的景物有“清荣峻茂”之象,因而使作者感到“良多趣味”。

3.作者写三峡秋景主要抓住了什么有代表性的事物?文章结尾引用渔者歌谣的作用是什么?

【交流点拨】写三峡秋景抓住了“高猿长啸”。文章结尾引用渔者歌谣一是凸显了三峡山高、峡长、岭连的地形特点;二是凸显了三峡秋季凄清、肃杀的环境特点。

4.作者写景运用了哪些方法?请结合文章具体分析。

【交流点拨】(1)正面描写和侧面描写相结合。“自三峡七百里中……隐天蔽日”从正面写山长、多、陡、高;“自非亭午夜分,不见曦月”从侧面写山的高峻。“至于夏水襄陵,沿溯阻绝”从正面写江水浩大;“有时朝发白帝暮到江陵……不以疾也”从侧面表现江水迅疾。“每至晴初霜旦……哀转久绝”从正面描写猿啼悲哀婉转,到处笼罩着悲寂、凄凉的气氛;“故渔者歌曰:‘巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳’”以忧伤的渔歌作结,暗示三峡渔民的悲惨生活,从侧面表现三峡之秋的萧瑟、凄凉。(2)动静结合。山是静景,水是动景。(3)不但有形有色,而且有声有情。如写春冬的景象,以“素”“绿”绘色,以“湍”“悬”“漱”绘形,这些皆与“清荣峻茂”相照应。而写秋景,则重在绘声,“长啸”“凄异”“哀转”渲染了肃杀的气氛。其描绘手法因时而变,因景而异。而作者的情感则蕴含其中,一个“趣”字,确切地表达了作者的愉悦之情,而末段的“凄”字,既是对猿声的描述,也是对秋景所触发的感情的表达。

5.文中流露出了作者的什么情感?

【交流点拨】作者通过对三峡四季山水景物的描写,表现了三峡的壮丽景色,流露出对祖国壮丽山河的热爱和赞美之情。

6.你认为是郦道元让三峡闻名于世,还是三峡得天独厚的自然风光吸引了中外游客?请说说理由。

【交流点拨】(1)我认为是郦道元让三峡闻名于世。郦道元的《三峡》文笔绚烂,语言清丽,描写了三峡优美的自然风光,很多游客都是通过文章才了解并关注三峡的,慕名而去,尽兴而归。(2)我认为是三峡得天独厚的自然风光吸引了中外游客。三峡风景优美,四季景色各异,到过的游客无不惊叹于三峡自身的神奇秀美。美景不用大肆宣传,喜欢游玩的人会想方设法寻找美景观赏。

四、板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读