2021—2022学年部编版语文八年级上册第25课《诗词五首》教案

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年部编版语文八年级上册第25课《诗词五首》教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 137.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-29 09:45:55 | ||

图片预览

文档简介

25 诗词五首

【教学目标】

1.有感情地朗读并背诵这五首诗词。

2.把握诗词的主要内容,体会作者的思想感情。

3.学习诗歌的修辞方式,提高对诗歌艺术的审美能力。

4.体会诗词特有的节奏及韵律,感受其声韵美,在反复朗读中,理解诗意,感悟诗情。

【教学重难点】

1.把握诗词的主要内容,体会作者的思想感情。

2.体会诗词特有的节奏及韵律,感受其声韵美,在反复朗读中,理解诗意,感悟诗情。

【课时安排】

2课时。

【教学过程】

第1课时 《饮酒》其五 春望

《饮酒》其五

一、新课导入

我国的诗歌源远流长,从《诗经》算起,至今已有两千多年的历史了。在诗歌的发展过程中,出现过不少流派,“田园诗”“边塞诗”“咏志诗”等都大放光彩。其中陶渊明是我国古代最有代表性的田园诗人。听人美味,总不如自己亲自品尝一番,看看这陶渊明到底怎样“美味”。(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

陶渊明(365—427),东晋著名诗人。名潜,字元亮,世称“靖节先生”,又自号“五柳先生”,浔阳柴桑(今江西九江)人。著名的隐士,不满于官场的黑暗,“不为五斗米折腰”,隐居田园。

写作背景

《饮酒(其五)》这首诗大约作于诗人归隐后的第十二年,即公元417年,正值东晋灭亡前夕。作者看破东晋黑暗,隐居在偏僻山村,没有世俗的侵扰,感慨颇多,于是借饮酒来抒情写志。

三、文本探究

整体感知

1.学生自由朗读,注意读准节奏。

【交流点拨】结庐/在人境,而无/车马喧。问君/何能尔?心远/地自偏。采菊/东篱下,悠然/见南山。山气/日夕佳,飞鸟/相与还。此中/有真意,欲辨/已忘言。

2.小组讨论,理解诗句含义。

【交流点拨】将房屋建造在人来人往的地方,却不会受到世俗交往的喧扰。问我为什么能这样,只要心志高远,自然就会觉得所处地方僻静了。在东篱之下采摘菊花,悠然间,那远处的南山映入眼帘。傍晚时分南山景致甚佳,雾气峰间缭绕,飞鸟结伴而还。这里面蕴含着人生的真正意义,想要辨识,却不知怎样表达。

深层领悟

1.既然生活在人来人往的环境中,又为何“而无车马喧”呢?

【交流点拨】这里的“车马喧”并非指平时老百姓来来往往干活的车马发出的喧闹声,而是指“上层人士之间的交往”。“而无车马喧”意指作者疏远了奔逐于俗世的车马客,看淡了权力、地位、财富、荣誉之类了。

2.“采菊东篱下,悠然见南山”中的“悠然”体现了作者怎样的心境?“见”字能否改为“望”字?为什么?

【交流点拨】“悠然”形象地写出了诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡;“见”表现的不是诗人对山的有意观望,而是在采菊时的形象无意识中映入眼帘的状态,写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现了作者心灵的自由和惬意。而“望”字则没有这种表达效果。

3.这首诗的主题是什么?表现了诗人怎样的心情?

【交流点拨】主题:生活。诗人离开了污浊的官场,心里觉得十分清静,因为心中远离了尘俗的牵绊,自由地种花采菊,偶尔抬头看到南山的美景,感到生活过得非常悠闲和舒适,充分表达了诗人对官场生活的厌恶,对农村淳朴生活的热爱。

4.本诗是如何将记叙、描写、抒情有机地结合在一起的?请简要评析。

【交流点拨】“结庐在人境,而无车马暄”是记叙,概括写出诗人的生活环境;“采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还”是描写,细致地描写采菊的过程,并以所见写“悠然”的心境;“此中有真意,欲辨已忘言”是抒情,“忘言”中渗透出诗人对隐居生活的由衷喜爱。

四、板书设计

春 望

一、新课导入

在盛唐的诗坛,矗立着两座不朽的丰碑,分别是浪漫主义的李白和现实主义的杜甫,今天我们一起走进杜甫,从他的名诗《春望》中感悟诗人忧国悯时的情怀。(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

杜甫(712—770),字子美,自号“少陵野老”,盛唐时期伟大的现实主义诗人。代表作有“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等。唐肃宗时,官左拾遗。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎,故后世又称他杜拾遗、杜工部。他忧国忧民,人格高尚,一生写诗1500多首,诗艺精湛,被后世尊称为“诗圣”。其诗抒写个人情怀,往往紧密结合时事,思想深厚,境界广阔,有强烈的现实意义,深刻反映了当时的时代,后世称为“诗史”。

写作背景

《春望》是杜甫“安史之乱”期间在长安所作的,唐肃宗至德元年(756年)八月,杜甫从鄜州(现在陕西富县)前往灵武(现在属宁夏)投奔肃宗,途中为叛军所俘,后困居长安,该诗作于次年三月,全篇忧国,伤时,念家,悲己。显示了诗人一贯心系天下,忧国忧民的博大胸怀。

三、文本探究

整体感知

1.学生自由朗读,注意读准节奏。

【交流点拨】国破/山河/在,城春/草木/深。感时/花/溅泪,恨别/鸟/惊心。烽火/连三月,家书/抵万金。白头/搔/更短,浑欲/不胜/簪。

2.小组讨论,理解诗句含义。

【交流点拨】长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。感伤国事,不禁涕泪四溅,鸟鸣惊心,徒增离愁别恨。 连绵的战火已经延续了半年多,家书难得,一封抵得上万两黄金。愁绪缠绕,搔头思考,白发越搔越短,简直要不能插簪了。

深层领悟

1.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”历来为人们所称道,请你说说好在哪里。

【交流点拨】示例一:诗人触景生情,原本能愉悦心情的花鸟,但因感时恨别,诗人见了反而落泪惊心,烘托出自己“感时”“惜别”之悲。示例二:诗人移情于景,以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟也惊心,其实是诗人自己内心情感的写照,形象动人。

2.诗人“春望”,“望”的是什么?诗中塑造了一位怎样的诗人形象。

【交流点拨】诗的首联写望中所见。长安城被叛军攻破后,遭到了惊人的破坏。叛军焚烧宫室,杀戮无辜,人民朝不保夕,生活在水深火热之中。“国破山河在”,山河依旧,世事全非,失陷后的长安“城春草木深”。春天本是明媚的,然而混乱中的长安却是草木从上,一片凄风苦雨。诗意形象生动,情感极其沉痛。

3.诗歌写了哪些形象?运用了哪些修辞手法?

【交流点拨】首联:山河、草木(对比);颔联:花溅泪、鸟惊心(拟人);颈联:烽火、家书(夸张);尾联:白头短、不胜簪(对偶)。

4.说说诗歌的主题和作者所表达的情感。

【交流点拨】主题:忧国忧民,反对战争,渴望和平安定。情感:抒发了诗人忧国忧民、思念亲人、盼望和平安定的思想感情。

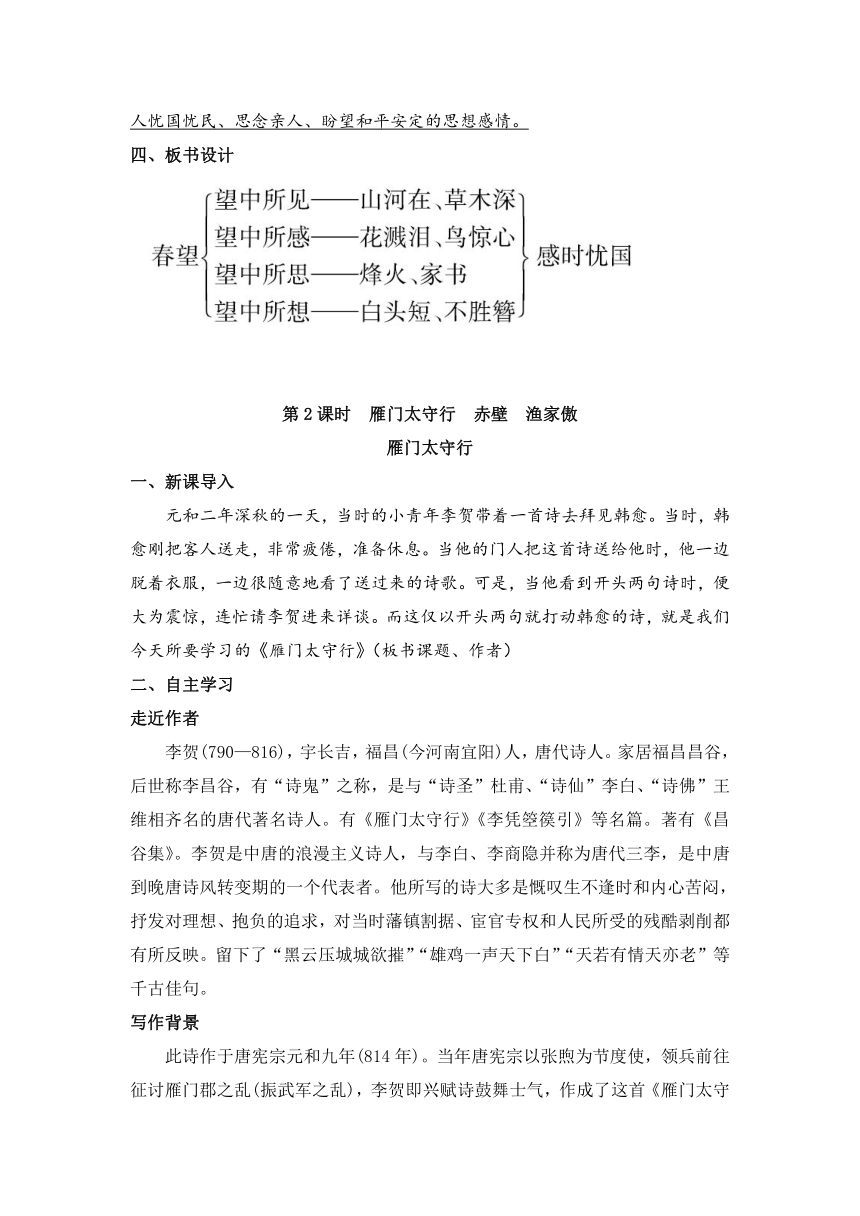

四、板书设计

第2课时 雁门太守行 赤壁 渔家傲

雁门太守行

一、新课导入

元和二年深秋的一天,当时的小青年李贺带着一首诗去拜见韩愈。当时,韩愈刚把客人送走,非常疲倦,准备休息。当他的门人把这首诗送给他时,他一边脱着衣服,一边很随意地看了送过来的诗歌。可是,当他看到开头两句诗时,便大为震惊,连忙请李贺进来详谈。而这仅以开头两句就打动韩愈的诗,就是我们今天所要学习的《雁门太守行》(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

李贺(790—816),宇长吉,福昌(今河南宜阳)人,唐代诗人。家居福昌昌谷,后世称李昌谷,有“诗鬼”之称,是与“诗圣”杜甫、“诗仙”李白、“诗佛”王维相齐名的唐代著名诗人。有《雁门太守行》《李凭箜篌引》等名篇。著有《昌谷集》。李贺是中唐的浪漫主义诗人,与李白、李商隐并称为唐代三李,是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表者。他所写的诗大多是慨叹生不逢时和内心苦闷,抒发对理想、抱负的追求,对当时藩镇割据、宦官专权和人民所受的残酷剥削都有所反映。留下了“黑云压城城欲摧”“雄鸡一声天下白”“天若有情天亦老”等千古佳句。

写作背景

此诗作于唐宪宗元和九年(814年)。当年唐宪宗以张煦为节度使,领兵前往征讨雁门郡之乱(振武军之乱),李贺即兴赋诗鼓舞士气,作成了这首《雁门太守行》。

文体知识

词,是中国古代诗歌的一种。它始于南梁时期,形成于唐代,五代十国后开始兴盛,至宋代达到顶峰,俗称宋词。词在形式上的特点是“调有定格,句有阕”。词最初称为“曲词”或“曲子词”,分为上阕(上片)和下阕(下片)。每首词都有一个表示音乐性的词牌,每个词牌都是“调有定格,句有定数,字有定声”。一般按照字数将词分为小令(58字以内)、中调(59—90字)和长调(91字以上)。词的流派有两种,婉约派和豪放派。

三、文本探究

整体感知

1.学生自由朗读,注意读准节奏。

【交流点拨】黑云/压城/城欲摧,甲光/向日/金鳞开。角声/满天/秋色里,塞上/燕脂/凝夜紫。半卷红旗/临易水,霜重鼓寒/声不起。报君/黄金台上意,提携/玉龙为君死!

2.小组讨论,理解诗句含义。

【交流点拨】敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙;战士们的铠甲在阳光照射下金光闪烁。号角声声,响彻秋夜的长空,塞外天边的云霞将夜空凝结成紫色。 红旗半卷,援军赶赴易水;夜寒霜重,鼓声郁闷低沉。为了报答国君的赏赐和厚爱,手操宝剑甘愿为国血战到死。

深层领悟

1.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”中“压”和“开”字用得好,历来被人们称道,请简要分析这两个字好在何处。

【交流点拨】“压”是逼迫的意思,敌军像黑云一样压向城头,想把城摧毁。运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了敌军人马众多、来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难的境况。“开”字写出了守军披坚执锐、严阵以待、雄姿英发、士气高昂的气势,和敌军形成鲜明对比。

2.诗中引用了哪些典故?有什么作用?

【交流点拨】“临易水”引用了荆轲刺秦王、易水诀别的典故,表现了将士们意气风发、勇往直前、无所畏惧、视死如归的豪情。“黄金台”引用了燕昭王黄金台求天下奇才的典故,表现了将士们报效朝廷视死如归的精神。

3.怎样理解诗的最后两句?这首诗的主题是什么?

【交流点拨】诗的最后两句运用典故,点明主旨,以抒写官军全体将士心愿的方式表现了诗人坚定的政治立场,即誓死报效朝廷的决心和爱国情感。这是一首政治抒情诗,诗人用极其简洁的方式从总体上概括了这场战争的艰苦性,高度赞扬了官军将士们艰苦卓绝的斗争精神,给他们的斗争染上了悲壮的色彩——从这个意义上也可以说这是一支振奋人心的战歌。

4.试分析这首诗的写作特色。

【交流点拨】(1)想象丰富。既突出了诗的主题,又开拓了诗的境界,增强了艺术感染力。(2)构思新奇。这首诗虽是写战事的,但作者却着重来渲染气氛,通过战斗、气氛的层层渲染,使作品的主题既鲜明又突出。“黑云压城”“金鳞开”,写出了形势危急的紧张气氛。“角声满天”“凝夜紫”,写出了战斗激烈的气氛。“临易水”“声不起”,写出了悲壮的气氛。(3)色彩秾丽。诗人善于着色,以色感人。如“黑”“金鳞”等词,使描绘的对象、景物色调秾丽鲜明。又如用“燕脂”来描绘边防将士的血迹,给人以惨痛之感。诗人以绮丽炫目的色彩对比,为我们描绘了一幅气势恢宏,神采丰满的边防将士守城图。(4)动静结合,以静衬动。

四、板书设计

赤 壁

一、新课导入

赤壁,是个地名,这个地方为人们所熟知是因为三国时期在这里曾经发生过一场恶战,这场恶战就是——赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。今天我们所要学习的这首诗就是杜牧对发生于几百年前的赤壁之战的评论。(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

杜牧(803—约852),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,唐代诗人。杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

写作背景

本诗是诗人经过赤壁(今湖北省武昌县西南赤矶山)这个著名的古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。诗人观赏了古战场的遗物,又想到自己的遭遇,对赤壁之战发表了独特的看法,认为周瑜胜利于侥幸,同时也抒发了诗人对国家兴亡的慨叹。

三、文本探究

整体感知

1.学生自由朗读,注意读准节奏。

【交流点拨】折戟沉沙/铁未销,自将磨洗/认前朝。东风不与/周郎便,铜雀春深/锁二乔。

2.小组讨论,理解诗句含义。

【交流点拨】赤壁的泥沙中,埋着一枚未锈尽的断戟。自己磨洗后发现这是当年赤壁之战的遗留之物。倘若不是东风给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。深层领悟

1.诗歌开头为什么从一把很不起眼的“折戟”写起?这样写有何作用?

【交流点拨】这一把“折戟”与古代战争有联系,很自然地引起后面对历史的咏叹,其实是借题发挥。沙里沉埋着铁戟,点出此地曾有过历史风云,折戟沉沙而仍未销蚀,诱发岁月流逝物存而人非的感慨。凡是在历史上留下过踪迹的人物、事件,常会被无情的时光销蚀掉,也易从人们的记忆中消逝,但又常因偶然机会被人记起。正由于发现了这把铁戟,诗人无法平静,因此他要磨洗并辨认一番,发现原来是“前朝”——三国赤壁之战时的遗物,从而为下文作铺垫。

2.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”表现了诗人怎样的历史眼光,抒发了作者怎样的思想感情?

【交流点拨】杜牧认为若不是东风给周瑜以方便,胜者就可能是曹操,历史将要重写。反映了他敏锐的历史眼光和独到的见识:不以成败论英雄,认为历史上英雄的成功都有某种机遇。这两句曲折地反映出他的抑郁不平和豪爽胸襟。诗人慨叹历史上英雄成名的机遇,是因为他生不逢时,有政治军事才能而得不到施展。这句诗似乎还有一层意思:只要有机遇,相信自己总会有作为,显示出一种逼人的豪气与自信。同时,诗人借古讽今,告诫当朝统治者要把握时局,不要因轻敌而亡国。

3.本诗构思别出心裁,请结合全诗内容分析写作特色。

【交流点拨】本诗借一件古物“折戟”兴起对历史的慨叹,后两句以两个美女的命运象征国家的命运,以小见大,巧妙自然。

4.分析《赤壁》这首诗的写作亮点。

【交流点拨】(1)以小见大、构思巧妙。①重大题材,却从一件沉埋江底六百多年、锈迹斑斑的“折戟”写起;②以两个美女象征国家的命运;(2)怀古咏史诗,借题发挥,表现自己的政治感慨与见识。借慨叹周瑜因有东风之便取得成功,抒发自己生不逢时、怀才不遇的心情。

四、板书设计

渔家傲

一、新课导入

(播放宋祖英演唱的《一剪梅》)同学们,你们知道这首歌的歌名吗?这首歌是由宋朝著名女词人李清照作词,由当代著名歌唱家宋祖英演唱的《一剪梅》。这是李清照婉约词风的代表作,但李清照也有不失豪放的作品,今天我们将来学习她的《渔家傲》。看看词人要表达自己怎样的豪放情怀。(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

李清照(1084—约1155),号易安居士,济南(今属山东)人。宋代女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。所作词前期多写其悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤。形式上善用白描手法,自辟途径,语言清丽。论词强调协律,崇尚典雅,提出词“别是一家”之说,反对以作诗文之法作词。有《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。今有《李清照集笺注》。

写作背景

宋高宗建炎四年(公元1130年)春间,李清照曾在海上航行,历尽风涛之险。此词中写到大海、乘船,人物有天帝及词人自己,都与这段真实的生活所感有关。根据陈祖美《李清照简明年表》,此词就作于建炎四年(公元1130年)。

三、文本探究

整体感知

1.学生自由朗读,注意读准节奏。

【交流点拨】天接云涛/连晓雾。星河欲转/千帆舞。仿佛/梦魂归帝所。闻天语,殷勤问我/归何处。我报路/长嗟日暮,学诗/谩有惊人句。九万里/风鹏正举。风休住,蓬舟/吹取三山去!

2.小组讨论,理解诗句含义。

【交流点拨】水天相接,晨雾蒙蒙笼云涛。银河转动,像无数的船只在舞动风帆。梦魂仿佛回天庭,听见天帝在对我说话。他热情而又有诚意地问我要到哪里去。我回报天帝路途还很漫长,现在已是黄昏还未到达。即使我学诗能写出惊人的句子,又有什么用呢?长空九万里,大鹏冲天飞正高。风啊!千万别停息,将我这一叶轻舟,直送往蓬莱三仙岛。

深层领悟

1.赏析“天接云涛连晓雾。星河欲转千帆舞”此句描绘出一种什么景象?

【交流点拨】此句写天、云涛、晓雾、星河、千帆景象极为壮丽,词人把低垂的天幕,汹涌的云涛,弥漫的大雾自然地组合在一起,描绘出一种瑰丽雄伟的景象。

2.“我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句”两句流露了词人怎样的思想感情?

【交流点拨】“路长”“日暮”写出词人晚年孤独无依的痛苦感受。“谩有惊人句”,流露出词人对现实的不满之情。

3.“九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去”表达了词人怎样的抱负?

【交流点拨】表达了词人决心要像大鹏一样乘风高飞远举,奔向缥缈的神山寻求幸福。

4.说说这首词所要表达的主题。

【交流点拨】这首词借助奇妙的景象,通过与天帝的一问一答,抒发了词人对沧桑流离人生的感叹和对美好生活的追求。

四、板书设计

【教学目标】

1.有感情地朗读并背诵这五首诗词。

2.把握诗词的主要内容,体会作者的思想感情。

3.学习诗歌的修辞方式,提高对诗歌艺术的审美能力。

4.体会诗词特有的节奏及韵律,感受其声韵美,在反复朗读中,理解诗意,感悟诗情。

【教学重难点】

1.把握诗词的主要内容,体会作者的思想感情。

2.体会诗词特有的节奏及韵律,感受其声韵美,在反复朗读中,理解诗意,感悟诗情。

【课时安排】

2课时。

【教学过程】

第1课时 《饮酒》其五 春望

《饮酒》其五

一、新课导入

我国的诗歌源远流长,从《诗经》算起,至今已有两千多年的历史了。在诗歌的发展过程中,出现过不少流派,“田园诗”“边塞诗”“咏志诗”等都大放光彩。其中陶渊明是我国古代最有代表性的田园诗人。听人美味,总不如自己亲自品尝一番,看看这陶渊明到底怎样“美味”。(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

陶渊明(365—427),东晋著名诗人。名潜,字元亮,世称“靖节先生”,又自号“五柳先生”,浔阳柴桑(今江西九江)人。著名的隐士,不满于官场的黑暗,“不为五斗米折腰”,隐居田园。

写作背景

《饮酒(其五)》这首诗大约作于诗人归隐后的第十二年,即公元417年,正值东晋灭亡前夕。作者看破东晋黑暗,隐居在偏僻山村,没有世俗的侵扰,感慨颇多,于是借饮酒来抒情写志。

三、文本探究

整体感知

1.学生自由朗读,注意读准节奏。

【交流点拨】结庐/在人境,而无/车马喧。问君/何能尔?心远/地自偏。采菊/东篱下,悠然/见南山。山气/日夕佳,飞鸟/相与还。此中/有真意,欲辨/已忘言。

2.小组讨论,理解诗句含义。

【交流点拨】将房屋建造在人来人往的地方,却不会受到世俗交往的喧扰。问我为什么能这样,只要心志高远,自然就会觉得所处地方僻静了。在东篱之下采摘菊花,悠然间,那远处的南山映入眼帘。傍晚时分南山景致甚佳,雾气峰间缭绕,飞鸟结伴而还。这里面蕴含着人生的真正意义,想要辨识,却不知怎样表达。

深层领悟

1.既然生活在人来人往的环境中,又为何“而无车马喧”呢?

【交流点拨】这里的“车马喧”并非指平时老百姓来来往往干活的车马发出的喧闹声,而是指“上层人士之间的交往”。“而无车马喧”意指作者疏远了奔逐于俗世的车马客,看淡了权力、地位、财富、荣誉之类了。

2.“采菊东篱下,悠然见南山”中的“悠然”体现了作者怎样的心境?“见”字能否改为“望”字?为什么?

【交流点拨】“悠然”形象地写出了诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡;“见”表现的不是诗人对山的有意观望,而是在采菊时的形象无意识中映入眼帘的状态,写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现了作者心灵的自由和惬意。而“望”字则没有这种表达效果。

3.这首诗的主题是什么?表现了诗人怎样的心情?

【交流点拨】主题:生活。诗人离开了污浊的官场,心里觉得十分清静,因为心中远离了尘俗的牵绊,自由地种花采菊,偶尔抬头看到南山的美景,感到生活过得非常悠闲和舒适,充分表达了诗人对官场生活的厌恶,对农村淳朴生活的热爱。

4.本诗是如何将记叙、描写、抒情有机地结合在一起的?请简要评析。

【交流点拨】“结庐在人境,而无车马暄”是记叙,概括写出诗人的生活环境;“采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还”是描写,细致地描写采菊的过程,并以所见写“悠然”的心境;“此中有真意,欲辨已忘言”是抒情,“忘言”中渗透出诗人对隐居生活的由衷喜爱。

四、板书设计

春 望

一、新课导入

在盛唐的诗坛,矗立着两座不朽的丰碑,分别是浪漫主义的李白和现实主义的杜甫,今天我们一起走进杜甫,从他的名诗《春望》中感悟诗人忧国悯时的情怀。(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

杜甫(712—770),字子美,自号“少陵野老”,盛唐时期伟大的现实主义诗人。代表作有“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等。唐肃宗时,官左拾遗。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎,故后世又称他杜拾遗、杜工部。他忧国忧民,人格高尚,一生写诗1500多首,诗艺精湛,被后世尊称为“诗圣”。其诗抒写个人情怀,往往紧密结合时事,思想深厚,境界广阔,有强烈的现实意义,深刻反映了当时的时代,后世称为“诗史”。

写作背景

《春望》是杜甫“安史之乱”期间在长安所作的,唐肃宗至德元年(756年)八月,杜甫从鄜州(现在陕西富县)前往灵武(现在属宁夏)投奔肃宗,途中为叛军所俘,后困居长安,该诗作于次年三月,全篇忧国,伤时,念家,悲己。显示了诗人一贯心系天下,忧国忧民的博大胸怀。

三、文本探究

整体感知

1.学生自由朗读,注意读准节奏。

【交流点拨】国破/山河/在,城春/草木/深。感时/花/溅泪,恨别/鸟/惊心。烽火/连三月,家书/抵万金。白头/搔/更短,浑欲/不胜/簪。

2.小组讨论,理解诗句含义。

【交流点拨】长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。感伤国事,不禁涕泪四溅,鸟鸣惊心,徒增离愁别恨。 连绵的战火已经延续了半年多,家书难得,一封抵得上万两黄金。愁绪缠绕,搔头思考,白发越搔越短,简直要不能插簪了。

深层领悟

1.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”历来为人们所称道,请你说说好在哪里。

【交流点拨】示例一:诗人触景生情,原本能愉悦心情的花鸟,但因感时恨别,诗人见了反而落泪惊心,烘托出自己“感时”“惜别”之悲。示例二:诗人移情于景,以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟也惊心,其实是诗人自己内心情感的写照,形象动人。

2.诗人“春望”,“望”的是什么?诗中塑造了一位怎样的诗人形象。

【交流点拨】诗的首联写望中所见。长安城被叛军攻破后,遭到了惊人的破坏。叛军焚烧宫室,杀戮无辜,人民朝不保夕,生活在水深火热之中。“国破山河在”,山河依旧,世事全非,失陷后的长安“城春草木深”。春天本是明媚的,然而混乱中的长安却是草木从上,一片凄风苦雨。诗意形象生动,情感极其沉痛。

3.诗歌写了哪些形象?运用了哪些修辞手法?

【交流点拨】首联:山河、草木(对比);颔联:花溅泪、鸟惊心(拟人);颈联:烽火、家书(夸张);尾联:白头短、不胜簪(对偶)。

4.说说诗歌的主题和作者所表达的情感。

【交流点拨】主题:忧国忧民,反对战争,渴望和平安定。情感:抒发了诗人忧国忧民、思念亲人、盼望和平安定的思想感情。

四、板书设计

第2课时 雁门太守行 赤壁 渔家傲

雁门太守行

一、新课导入

元和二年深秋的一天,当时的小青年李贺带着一首诗去拜见韩愈。当时,韩愈刚把客人送走,非常疲倦,准备休息。当他的门人把这首诗送给他时,他一边脱着衣服,一边很随意地看了送过来的诗歌。可是,当他看到开头两句诗时,便大为震惊,连忙请李贺进来详谈。而这仅以开头两句就打动韩愈的诗,就是我们今天所要学习的《雁门太守行》(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

李贺(790—816),宇长吉,福昌(今河南宜阳)人,唐代诗人。家居福昌昌谷,后世称李昌谷,有“诗鬼”之称,是与“诗圣”杜甫、“诗仙”李白、“诗佛”王维相齐名的唐代著名诗人。有《雁门太守行》《李凭箜篌引》等名篇。著有《昌谷集》。李贺是中唐的浪漫主义诗人,与李白、李商隐并称为唐代三李,是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表者。他所写的诗大多是慨叹生不逢时和内心苦闷,抒发对理想、抱负的追求,对当时藩镇割据、宦官专权和人民所受的残酷剥削都有所反映。留下了“黑云压城城欲摧”“雄鸡一声天下白”“天若有情天亦老”等千古佳句。

写作背景

此诗作于唐宪宗元和九年(814年)。当年唐宪宗以张煦为节度使,领兵前往征讨雁门郡之乱(振武军之乱),李贺即兴赋诗鼓舞士气,作成了这首《雁门太守行》。

文体知识

词,是中国古代诗歌的一种。它始于南梁时期,形成于唐代,五代十国后开始兴盛,至宋代达到顶峰,俗称宋词。词在形式上的特点是“调有定格,句有阕”。词最初称为“曲词”或“曲子词”,分为上阕(上片)和下阕(下片)。每首词都有一个表示音乐性的词牌,每个词牌都是“调有定格,句有定数,字有定声”。一般按照字数将词分为小令(58字以内)、中调(59—90字)和长调(91字以上)。词的流派有两种,婉约派和豪放派。

三、文本探究

整体感知

1.学生自由朗读,注意读准节奏。

【交流点拨】黑云/压城/城欲摧,甲光/向日/金鳞开。角声/满天/秋色里,塞上/燕脂/凝夜紫。半卷红旗/临易水,霜重鼓寒/声不起。报君/黄金台上意,提携/玉龙为君死!

2.小组讨论,理解诗句含义。

【交流点拨】敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙;战士们的铠甲在阳光照射下金光闪烁。号角声声,响彻秋夜的长空,塞外天边的云霞将夜空凝结成紫色。 红旗半卷,援军赶赴易水;夜寒霜重,鼓声郁闷低沉。为了报答国君的赏赐和厚爱,手操宝剑甘愿为国血战到死。

深层领悟

1.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”中“压”和“开”字用得好,历来被人们称道,请简要分析这两个字好在何处。

【交流点拨】“压”是逼迫的意思,敌军像黑云一样压向城头,想把城摧毁。运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了敌军人马众多、来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难的境况。“开”字写出了守军披坚执锐、严阵以待、雄姿英发、士气高昂的气势,和敌军形成鲜明对比。

2.诗中引用了哪些典故?有什么作用?

【交流点拨】“临易水”引用了荆轲刺秦王、易水诀别的典故,表现了将士们意气风发、勇往直前、无所畏惧、视死如归的豪情。“黄金台”引用了燕昭王黄金台求天下奇才的典故,表现了将士们报效朝廷视死如归的精神。

3.怎样理解诗的最后两句?这首诗的主题是什么?

【交流点拨】诗的最后两句运用典故,点明主旨,以抒写官军全体将士心愿的方式表现了诗人坚定的政治立场,即誓死报效朝廷的决心和爱国情感。这是一首政治抒情诗,诗人用极其简洁的方式从总体上概括了这场战争的艰苦性,高度赞扬了官军将士们艰苦卓绝的斗争精神,给他们的斗争染上了悲壮的色彩——从这个意义上也可以说这是一支振奋人心的战歌。

4.试分析这首诗的写作特色。

【交流点拨】(1)想象丰富。既突出了诗的主题,又开拓了诗的境界,增强了艺术感染力。(2)构思新奇。这首诗虽是写战事的,但作者却着重来渲染气氛,通过战斗、气氛的层层渲染,使作品的主题既鲜明又突出。“黑云压城”“金鳞开”,写出了形势危急的紧张气氛。“角声满天”“凝夜紫”,写出了战斗激烈的气氛。“临易水”“声不起”,写出了悲壮的气氛。(3)色彩秾丽。诗人善于着色,以色感人。如“黑”“金鳞”等词,使描绘的对象、景物色调秾丽鲜明。又如用“燕脂”来描绘边防将士的血迹,给人以惨痛之感。诗人以绮丽炫目的色彩对比,为我们描绘了一幅气势恢宏,神采丰满的边防将士守城图。(4)动静结合,以静衬动。

四、板书设计

赤 壁

一、新课导入

赤壁,是个地名,这个地方为人们所熟知是因为三国时期在这里曾经发生过一场恶战,这场恶战就是——赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。今天我们所要学习的这首诗就是杜牧对发生于几百年前的赤壁之战的评论。(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

杜牧(803—约852),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,唐代诗人。杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

写作背景

本诗是诗人经过赤壁(今湖北省武昌县西南赤矶山)这个著名的古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。诗人观赏了古战场的遗物,又想到自己的遭遇,对赤壁之战发表了独特的看法,认为周瑜胜利于侥幸,同时也抒发了诗人对国家兴亡的慨叹。

三、文本探究

整体感知

1.学生自由朗读,注意读准节奏。

【交流点拨】折戟沉沙/铁未销,自将磨洗/认前朝。东风不与/周郎便,铜雀春深/锁二乔。

2.小组讨论,理解诗句含义。

【交流点拨】赤壁的泥沙中,埋着一枚未锈尽的断戟。自己磨洗后发现这是当年赤壁之战的遗留之物。倘若不是东风给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。深层领悟

1.诗歌开头为什么从一把很不起眼的“折戟”写起?这样写有何作用?

【交流点拨】这一把“折戟”与古代战争有联系,很自然地引起后面对历史的咏叹,其实是借题发挥。沙里沉埋着铁戟,点出此地曾有过历史风云,折戟沉沙而仍未销蚀,诱发岁月流逝物存而人非的感慨。凡是在历史上留下过踪迹的人物、事件,常会被无情的时光销蚀掉,也易从人们的记忆中消逝,但又常因偶然机会被人记起。正由于发现了这把铁戟,诗人无法平静,因此他要磨洗并辨认一番,发现原来是“前朝”——三国赤壁之战时的遗物,从而为下文作铺垫。

2.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”表现了诗人怎样的历史眼光,抒发了作者怎样的思想感情?

【交流点拨】杜牧认为若不是东风给周瑜以方便,胜者就可能是曹操,历史将要重写。反映了他敏锐的历史眼光和独到的见识:不以成败论英雄,认为历史上英雄的成功都有某种机遇。这两句曲折地反映出他的抑郁不平和豪爽胸襟。诗人慨叹历史上英雄成名的机遇,是因为他生不逢时,有政治军事才能而得不到施展。这句诗似乎还有一层意思:只要有机遇,相信自己总会有作为,显示出一种逼人的豪气与自信。同时,诗人借古讽今,告诫当朝统治者要把握时局,不要因轻敌而亡国。

3.本诗构思别出心裁,请结合全诗内容分析写作特色。

【交流点拨】本诗借一件古物“折戟”兴起对历史的慨叹,后两句以两个美女的命运象征国家的命运,以小见大,巧妙自然。

4.分析《赤壁》这首诗的写作亮点。

【交流点拨】(1)以小见大、构思巧妙。①重大题材,却从一件沉埋江底六百多年、锈迹斑斑的“折戟”写起;②以两个美女象征国家的命运;(2)怀古咏史诗,借题发挥,表现自己的政治感慨与见识。借慨叹周瑜因有东风之便取得成功,抒发自己生不逢时、怀才不遇的心情。

四、板书设计

渔家傲

一、新课导入

(播放宋祖英演唱的《一剪梅》)同学们,你们知道这首歌的歌名吗?这首歌是由宋朝著名女词人李清照作词,由当代著名歌唱家宋祖英演唱的《一剪梅》。这是李清照婉约词风的代表作,但李清照也有不失豪放的作品,今天我们将来学习她的《渔家傲》。看看词人要表达自己怎样的豪放情怀。(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

李清照(1084—约1155),号易安居士,济南(今属山东)人。宋代女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。所作词前期多写其悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤。形式上善用白描手法,自辟途径,语言清丽。论词强调协律,崇尚典雅,提出词“别是一家”之说,反对以作诗文之法作词。有《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。今有《李清照集笺注》。

写作背景

宋高宗建炎四年(公元1130年)春间,李清照曾在海上航行,历尽风涛之险。此词中写到大海、乘船,人物有天帝及词人自己,都与这段真实的生活所感有关。根据陈祖美《李清照简明年表》,此词就作于建炎四年(公元1130年)。

三、文本探究

整体感知

1.学生自由朗读,注意读准节奏。

【交流点拨】天接云涛/连晓雾。星河欲转/千帆舞。仿佛/梦魂归帝所。闻天语,殷勤问我/归何处。我报路/长嗟日暮,学诗/谩有惊人句。九万里/风鹏正举。风休住,蓬舟/吹取三山去!

2.小组讨论,理解诗句含义。

【交流点拨】水天相接,晨雾蒙蒙笼云涛。银河转动,像无数的船只在舞动风帆。梦魂仿佛回天庭,听见天帝在对我说话。他热情而又有诚意地问我要到哪里去。我回报天帝路途还很漫长,现在已是黄昏还未到达。即使我学诗能写出惊人的句子,又有什么用呢?长空九万里,大鹏冲天飞正高。风啊!千万别停息,将我这一叶轻舟,直送往蓬莱三仙岛。

深层领悟

1.赏析“天接云涛连晓雾。星河欲转千帆舞”此句描绘出一种什么景象?

【交流点拨】此句写天、云涛、晓雾、星河、千帆景象极为壮丽,词人把低垂的天幕,汹涌的云涛,弥漫的大雾自然地组合在一起,描绘出一种瑰丽雄伟的景象。

2.“我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句”两句流露了词人怎样的思想感情?

【交流点拨】“路长”“日暮”写出词人晚年孤独无依的痛苦感受。“谩有惊人句”,流露出词人对现实的不满之情。

3.“九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去”表达了词人怎样的抱负?

【交流点拨】表达了词人决心要像大鹏一样乘风高飞远举,奔向缥缈的神山寻求幸福。

4.说说这首词所要表达的主题。

【交流点拨】这首词借助奇妙的景象,通过与天帝的一问一答,抒发了词人对沧桑流离人生的感叹和对美好生活的追求。

四、板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读