3《边城》课件(69张PPT)2020-2021学年高中语文人教版必修5第一单元

文档属性

| 名称 | 3《边城》课件(69张PPT)2020-2021学年高中语文人教版必修5第一单元 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-28 22:30:35 | ||

图片预览

文档简介

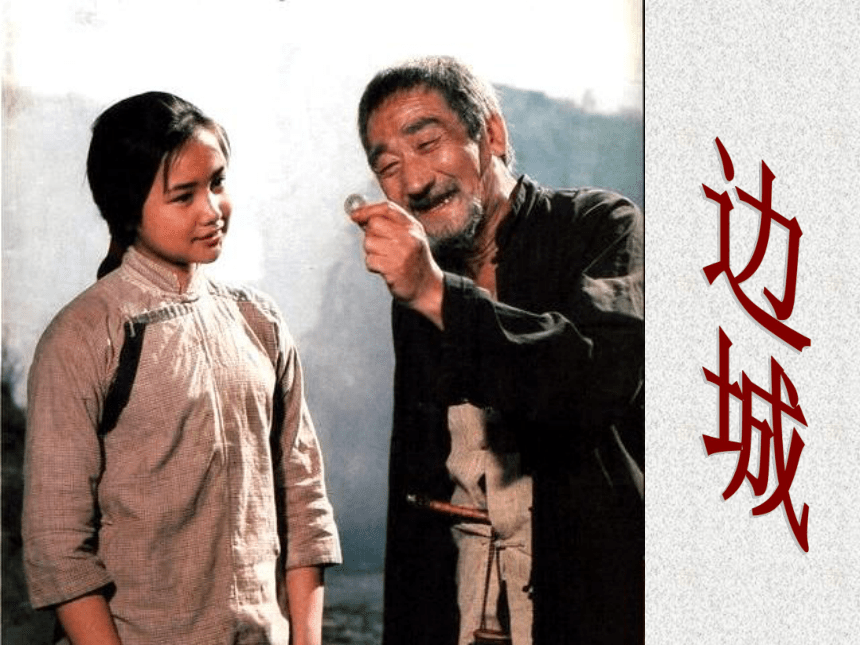

边城

这原是一个没有时间流过的故事

在那个与世隔绝的村子

翠翠和她的爷爷为人渡船过日

十七年来一向如此

有天这女孩碰上城里的男子

两人交换了生命的约誓

男子离去时依依不舍的凝视

翠翠说等他一辈子

等过第一个秋 等过第二个秋

等到黄叶滑落 等等到哭了

为何爱恋依旧

她等着他的承诺 等着他的回头

等到了雁儿过 等等到最后

竟忘了有承诺

一日复一日翠翠纯真的仰望

看在爷爷的心里是断肠

等 等 等 等

那年头户对门当荒唐的思想 让这女孩等到天荒

那时光流水潺潺一去不复返 让这辛酸无声流传?

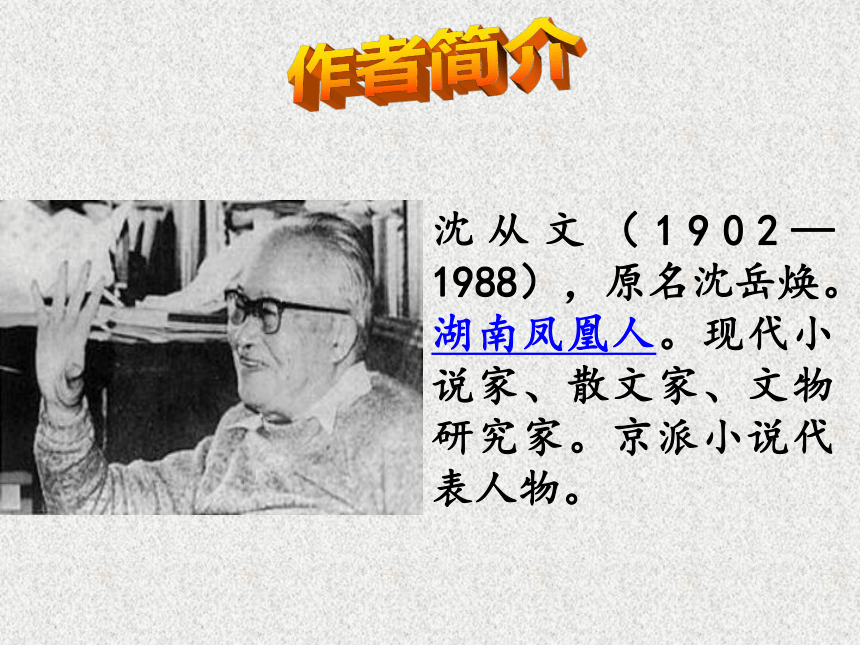

沈从文(1902—1988),原名沈岳焕。湖南凤凰人。现代小说家、散文家、文物研究家。京派小说代表人物。

作者简介

沈从文的作品着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性,在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人,讴歌一种自在自得的人生。

沈从文的作品中最引人注目的,是他的一系列以湘西为背景的小说:

短篇小说《丈夫》、

《贵生》、《三三》;

中篇小说《边城》、

长篇小说《长河》。??

知道沈从文去了,我很难过。想到他一生的境遇,更觉得伤心……最可悲的,中国年轻的一代根本就没有读过沈从文的作品;听过他的名字,却不晓得他写些什么。大陆作家高行健在瑞典时,我将沈的作品给他读,因为他也不曾读过。他读完了,大为吃惊:30年代的中国就有这样的文学?!作为一个外国的观察者,发现中国人不知道自己伟大的作品,我觉得哀伤。

——瑞典文学院院士的马悦然

(马尔姆奎斯特)教授

沈从文先生及其在湘西的故居

沈从文的一生

沈从文的一生是坎坷的一生,是奉献的一生。

他1917年到1922年漂游在湘西沅水流域;1923闯入北京,1923年至1928年在北京以写作谋生;1928年至1930年,沈从文被徐志摩发现,将这位小青年推荐给中国公学校长胡适,以教授文学为生。1947年至1949年在北京大学任教授;1950年至1978年在北京中国历史博物馆任文物研究员;1978年至1988年在中国社会科学院研究所任研究员。

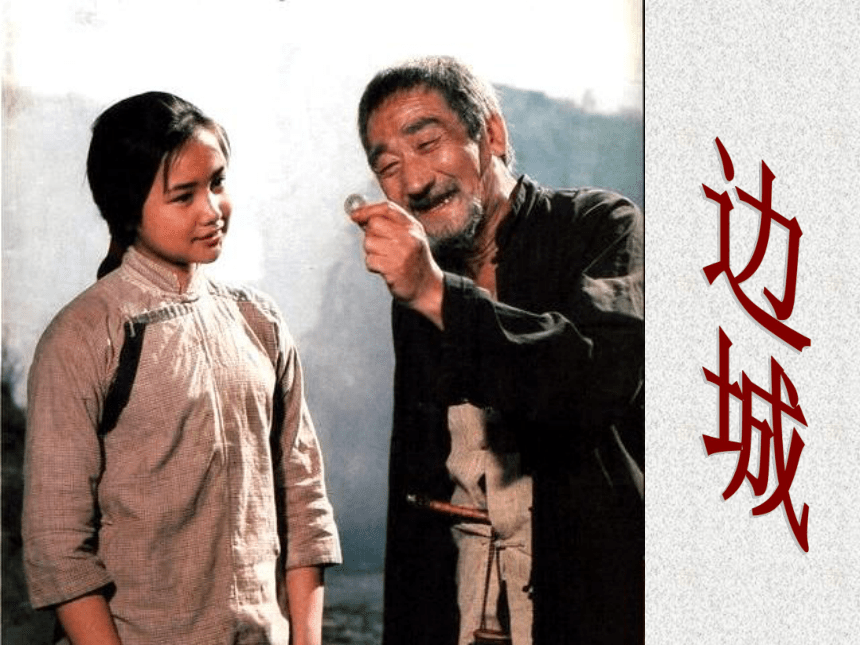

湘西风光

湘西与沈从文

“我这一辈子走过许多地方的路,行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当年龄的人。”

——沈从文

作品影响

沈从文先生的文学作品《边城》《湘西》《从文自传》等,在国内外有重大的影响。他的作品被译成日本、美国、英国、前苏联等四十多个国家的文字出版,两度被提名为诺贝尔文学奖评选候选人。

为什么小说以“边城”命名?

“边城”不只是一个地理概念,不只是说这是个边地的小城。可从时间、文化上理解,“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。是沈从文先生在体会上流社会的腐朽生活和城里人“庸俗小气自私市侩”的风气之后,对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。便是在湘西,这种古朴的民风也正在消失。《边城》是一个怀旧的作品,一种带着痛惜情绪的怀旧。

边城:

边远的小城市, 古朴、自然, 处处折射人性之美的农业社会。它代表了沈从文对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。。

都市:

大的城市, 文明、现代,物 欲泛滥、争名夺利的商业化社会。

寄托他重塑民族品德的愿望。

中国最美丽的小城——

凤 凰

这里不仅风景优美,且人杰地灵,名贤辈出。定海浴血抗英,万古流芳的民族英雄郑国鸿;民国第一任民选内阁总理“湖南神童”熊希龄;文学巨匠沈从文;国画大师黄永玉。

蘸(zhàn) 酒

泅 (qiú)水 傩(nuó)送

蚱zhà)蜢(měng)

踹(chuài)水 碧溪岨(jū)

茶峒 (dòng) 埋(mán)怨

阗 (tián) 角隅(yú)

歇憩 (qì) 睥睨 (nì)

糍粑(cí bā)

字词预习

故事梗概

《边城》进述的是一个哀婉而凄美的爱情故事:在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。外公年逾七十,仍很健壮;孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人、纯朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅了当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。

傩送的哥哥天保喜欢上美丽清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲。而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾坊作陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要碾坊,想娶翠翠为妻,宁愿做个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,抛下翠翠出走他乡。外公为翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心地等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”

熟悉文本,思考:节选内容围绕哪个传统节日展开?每节主要写了哪些事情?

第三节叙述了第三个端午节,边城人们筹备龙舟竞赛的热闹场面。

第四节追述了两年前第一个端午节,翠翠在河边看龙舟,巧遇二老傩送时的情景。

第五节描写上一年端午节翠翠和爷爷看竞渡时巧遇大老天保的情景。

第六节重点写迎婚送亲的花轿来到渡口渡河,引发她对美好爱情的憧憬。

花轿唢呐催幽情

蓬蓬鼓声引思情

翠翠傩送初相识

天保翠翠偶相见

今年的端午

两年前端午

上年的端午

今年的端午

边城故事

整体把握

采用插叙,回环反复,衔接得当

请同学们细读1、2两段,说说边城的生存环境

生活环境的太平

环境的僻远使得边城的人民不关心或者说不用关心他们生活以外的事情,体现边城之“边”

生活环境的相对隔离,受外界影响小,习俗保留相对完好。

生活在这种环境中的边城人有哪些保存完好的习俗呢?

端午节捉鸭子活动

中秋节晚上,青年男女用对歌的方式在月夜下倾吐爱慕之情。

正月十五,舞龙,耍狮子,放烟火,使得小小的山城沉浸在一片欢乐的海洋中。

另外有迎婚送亲的花轿队,路过渡口,给的红包必须收下。

这些习俗都透露着边城祥和安定的气氛。真是淳朴、原始、和乐,丝毫没有被现实社会所污染。

古老的风俗习惯——风俗美

文中出现了哪些主要人物?试结合文章内容分析其性格特点。

三读课文·感知人物

人物形象

翠 翠

外貌描写

翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然一只小兽物。人又那么乖,如山头的黄麂一样,从不想到残忍的事情,从不发愁,从不动气……

小说是怎样表现翠翠内心的情感的?

以平实、简明的语言,含蓄地表达出人物内心的情感。

问题(一)

翠翠想起自己先前骂人那句话,心里又吃惊又害羞,再也不说什么,默默的随了那火把走去。

翠翠知道自己误会了傩送,翠翠吃惊、羞涩,默然无语,正是傩送在她心里投下一道影子的表现。

后来翠翠和打火扛送她回家的人重逢, 那人调侃翠翠:“二老说你在河边大鱼会吃你,我们这里河中的鱼,现在可吞不下你了。”已经“长大了”的翠翠“一句话不说,只是抿起嘴唇笑着”。

不说话却笑,表现了翠翠对往事美好的记忆和微妙的感情涟漪。

祖父说:“顺顺真是个好人,大方得很。大老也很好。这一家人都好!”翠翠说:“一家人都好,你认识他们一家人吗?”

祖父夸赞顺顺一家人,偏偏说漏了二老傩送,翠翠心里有些嗔怪,所以问:“一家人都好,你认识他们一家人吗?”言外之意是:祖父你没说全。

(祖父)因为今天太高兴一点,便不加检点笑着说:“翠翠,假若大老要你做媳妇,请人来做媒,你答应不答应?”翠翠就说:“爷爷,你疯了!再说我就生你的气!”

祖父提大老来做媒,二翠翠心里喜欢的是二老傩送,自然不喜欢祖父再说下去。这里面也有少女羞于提起婚嫁之事的心理。

(祖父)“翠翠,莫闹,我摔到河里去,鸭子会走脱的!”

“谁也不希罕那只鸭子!”

鸭子是大老捉来送给祖父的,翠翠心里想的是傩送,自然“不稀罕”。

最后祖父借和翠翠同岁的新嫁娘喻示翠翠时,翠翠“明白祖父这句话的启思所在,不作理会,静静的把船拉动起来”。

情窦初开的翠翠并不是对祖父的话无动于衷,而是少女已经心有所属,默默相思。

翠翠的性格特点:

1、依恋爷爷

2、纯真、可爱 、美丽、善良

3、聪慧、矜持 、孤独、忧郁

2 爷爷形象探究

小说以翠翠的情感变化为线索,但翠翠的情感变化离不开爷爷,表面上看,祖孙俩在生活上相依为命,互相照顾,其实更重要的是爷爷在精神上感情上非常理解呵护翠翠。文章中有多处这样的细节,请同学们找出来:

点拨明确:

(1)讲翠翠父母的故事——告诉翠翠应该怎样去爱

(2) 去城里打听却不告诉翠翠——给她余地,不影响翠翠的选择

(3)第三节对话——爷爷十分尊重翠翠的感情,把提亲的事当笑话讲。

(4) 翠翠心乱了,吹不好芦管,爷爷给她吹,吹的她心都软了。——理解翠翠的心

(5 )当傩送出走,翠翠却不知情,翠翠让爷爷唱歌,爷爷唱的是傩送唱的歌,翠翠就又摘了一把“虎耳草”。——心疼翠翠,其实是一种复杂的感情。

爷爷形象总结

中国传统美德的典范,勤劳,善良,对孙女爱怜备至,特别是为了翠翠爱情,默默的操心担忧,对其心灵呵护倍至。在生活上对翠翠无比关怀,唯恐翠翠生病;在感情上尽力体谅翠翠的心思,翠翠忧伤寂寞时为她讲故事、说笑话、唱歌。

爷爷性格:

①对翠翠亲情无限,疼爱有加。

②善良淳朴、恪尽职守,重义轻利,是中国传统美德的典范。

人物形象

傩送

淳朴英俊、健壮幽默。翠翠在码头苦等爷爷时,他好意邀她进屋去等;翠翠误会他并骂了他,他不予计较,还让人送她回家。

故事写到了人物之间的哪些情?

翠翠与祖父的祖孙情(纯朴的祖孙之情)

翠翠对傩送的爱情(纯真的男女之情)

边城百姓间的睦邻之情(古朴的邻里之情)

天保与傩送的兄弟情(真挚的手足之情)

人性美

这里洋溢着人情美。民风古朴而淳厚,老船夫、翠翠、天保、傩送,还有士兵、水手、过往的商旅,尽管物质条件都不相同,但纯朴、纯真、善良的品性却是相同的。他们都具有一种单纯的善良、原始的可爱。充分体现了边城人纯朴的民风。

这里,古朴、淳厚、善良、透明,这里没有受到都市物质文明的污染,单纯寂寞,如梦一般宁静而美好。

再读课文·感知环境

淳朴的民风——人情美

1

《边城》完成于1934年4月19日,是作者的代表作。关于这篇小说的创作动机,作者说:“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美,健康而又不悖乎人性的人生形式’。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城小市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”全篇以翠翠的爱情悲剧作为线索,淋漓尽致地表现了湘西地方的风情美和人性美。

补充:写作背景

【主题】

赞美: 边城生活的质朴、纯真和人与人之间纯洁的爱;

批判: 物欲泛滥的现代文明;拜金主义 的浅薄庸俗和腐化堕落的现实;

呼吁:重建民族的美好品德和人格。

风景美

风俗美

人情美

边城美

整体把握

风景美:

天快夜了,别的雀子似乎都在休息了,只杜鹃叫个不息。石头泥土为白日晒了一整天,草木为白日晒了一整天,到这时节皆放散一种热气。空气中有泥土气味,有草木气味,且有甲虫类气味。翠翠看着天上的红云,听着渡口飘乡生意人的杂乱声音,心中有些儿薄薄的凄凉。

黄昏照样的温柔、美丽和平静。但一个人若体念或追究到这个当前的一切时,也就照样的在这黄昏中会有点儿薄薄的凄凉。

月光极其柔和,溪面浮着一层薄薄白雾,这时节对溪若有人唱歌,隔溪应和,实在太美丽了。翠翠还记着先前祖父说的笑话。耳朵又不聋,祖父的话说得极分明,一个兄弟走马路,唱歌来打发这样的晚上,算是怎么回事?她似乎为了等着这样的歌声,沉默了许久。

作者说《边城》是“为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明”,那么课文又是如何来展示这样的一种“爱”的呢?

四读课文·把握主题

课文是给“爱”作说明的,这种“爱”包含了翠翠与二老的爱情,也渗透了祖父与孙女的亲情和大老与二老之间的手足情,这样的“爱”不仅仅是单方的输出和容纳,更是彼此的一种圆融。她是人类更深远意义的“爱”。正是这样的“爱”,传达出作者理想中的“人生的形式”。

一个人拥有此生此世的现实世界是不够的,他(她)还必须拥有一个诗意的世界,即理想的世界。

《边城》是沈从文美丽而带点伤感的恋乡梦,是沈从文理想的世界,诗意的世界。边城的人民,诗意地生活,诗意地栖居。

探讨研究

既然《边城》是一个给人温暖的作品,又为什么要处理成悲剧?

问题(一)

也许永远不会回来了,

也许“明天”就会回来。

思路一:那么美的人,他们善良、勤劳,质朴、真实、自然,毫不娇柔做作,毫不急功近利,体现了人性中最美的一面,可等待他们的都是非正常死亡、离家出走、爱情破灭等不好的结局,在这样一个充满善和美的“世外桃源”里,发生的却是一场以悲剧告终的爱情。这是什么?这就是人生,才是一种更为现实的更为自然的“人生形式”,若都是大团圆结局就过于粉饰了。人生就是存在许多不确定因素的,有谁能预料到天保的丧命?

思路二:这部小说通过对湘西儿女翠翠和恋人傩送的爱情悲剧的描述,反映出湘西人民在“自然”“人事”面前不能把握自己命运的惨痛事实。翠翠是如此,翠翠的母亲也是如此,她们一代又一代重复着悲痛而惨淡的人生,却找不到摆脱这种命运的途径。沈从文通过《边城》这部爱情悲剧,揭示了人物命运的神秘,赞美了边民淳良的心灵。

思路三:有人认为,翠翠的爱情悲剧,是由封闭的农业文明社会中人们精神的孤寂导致的……可以说,就在卷入这场爱情旋涡中的每个人的孤独挣扎中,翠翠的爱情以悲剧结束了,“也许明天回来”不过是孤寂中的自慰罢了。

性格悲剧

翠翠虽然活泼,却很害羞,很自卑。与傩送擦肩而过。

傩送对哥哥的死怀有内疚,得不到翠翠的认可。

顺顺沉浸在丧子的悲痛中,不能接受翠翠。

爷爷和杨马兵误会了翠翠的心意。

中寨人以碾坊作为陪嫁,诱惑二老,二老离开。

¤ 翠翠、顺顺和傩送的性格缺陷使他们不自觉地成为了悲剧的制造者。

边城人是那样纯真善良,为什么翠翠的爱情还是以悲剧结束?

描写生动细腻而优美,洋溢着诗情画意;

意境淳朴而自然,极富浓厚的乡土气息。

艺术特色

这原是一个没有时间流过的故事

在那个与世隔绝的村子

翠翠和她的爷爷为人渡船过日

十七年来一向如此

有天这女孩碰上城里的男子

两人交换了生命的约誓

男子离去时依依不舍的凝视

翠翠说等他一辈子

等过第一个秋 等过第二个秋

等到黄叶滑落 等等到哭了

为何爱恋依旧

她等着他的承诺 等着他的回头

等到了雁儿过 等等到最后

竟忘了有承诺

一日复一日翠翠纯真的仰望

看在爷爷的心里是断肠

等 等 等 等

那年头户对门当荒唐的思想 让这女孩等到天荒

那时光流水潺潺一去不复返 让这辛酸无声流传?

沈从文(1902—1988),原名沈岳焕。湖南凤凰人。现代小说家、散文家、文物研究家。京派小说代表人物。

作者简介

沈从文的作品着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性,在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人,讴歌一种自在自得的人生。

沈从文的作品中最引人注目的,是他的一系列以湘西为背景的小说:

短篇小说《丈夫》、

《贵生》、《三三》;

中篇小说《边城》、

长篇小说《长河》。??

知道沈从文去了,我很难过。想到他一生的境遇,更觉得伤心……最可悲的,中国年轻的一代根本就没有读过沈从文的作品;听过他的名字,却不晓得他写些什么。大陆作家高行健在瑞典时,我将沈的作品给他读,因为他也不曾读过。他读完了,大为吃惊:30年代的中国就有这样的文学?!作为一个外国的观察者,发现中国人不知道自己伟大的作品,我觉得哀伤。

——瑞典文学院院士的马悦然

(马尔姆奎斯特)教授

沈从文先生及其在湘西的故居

沈从文的一生

沈从文的一生是坎坷的一生,是奉献的一生。

他1917年到1922年漂游在湘西沅水流域;1923闯入北京,1923年至1928年在北京以写作谋生;1928年至1930年,沈从文被徐志摩发现,将这位小青年推荐给中国公学校长胡适,以教授文学为生。1947年至1949年在北京大学任教授;1950年至1978年在北京中国历史博物馆任文物研究员;1978年至1988年在中国社会科学院研究所任研究员。

湘西风光

湘西与沈从文

“我这一辈子走过许多地方的路,行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当年龄的人。”

——沈从文

作品影响

沈从文先生的文学作品《边城》《湘西》《从文自传》等,在国内外有重大的影响。他的作品被译成日本、美国、英国、前苏联等四十多个国家的文字出版,两度被提名为诺贝尔文学奖评选候选人。

为什么小说以“边城”命名?

“边城”不只是一个地理概念,不只是说这是个边地的小城。可从时间、文化上理解,“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。是沈从文先生在体会上流社会的腐朽生活和城里人“庸俗小气自私市侩”的风气之后,对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。便是在湘西,这种古朴的民风也正在消失。《边城》是一个怀旧的作品,一种带着痛惜情绪的怀旧。

边城:

边远的小城市, 古朴、自然, 处处折射人性之美的农业社会。它代表了沈从文对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。。

都市:

大的城市, 文明、现代,物 欲泛滥、争名夺利的商业化社会。

寄托他重塑民族品德的愿望。

中国最美丽的小城——

凤 凰

这里不仅风景优美,且人杰地灵,名贤辈出。定海浴血抗英,万古流芳的民族英雄郑国鸿;民国第一任民选内阁总理“湖南神童”熊希龄;文学巨匠沈从文;国画大师黄永玉。

蘸(zhàn) 酒

泅 (qiú)水 傩(nuó)送

蚱zhà)蜢(měng)

踹(chuài)水 碧溪岨(jū)

茶峒 (dòng) 埋(mán)怨

阗 (tián) 角隅(yú)

歇憩 (qì) 睥睨 (nì)

糍粑(cí bā)

字词预习

故事梗概

《边城》进述的是一个哀婉而凄美的爱情故事:在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。外公年逾七十,仍很健壮;孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人、纯朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅了当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。

傩送的哥哥天保喜欢上美丽清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲。而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾坊作陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要碾坊,想娶翠翠为妻,宁愿做个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,抛下翠翠出走他乡。外公为翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心地等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”

熟悉文本,思考:节选内容围绕哪个传统节日展开?每节主要写了哪些事情?

第三节叙述了第三个端午节,边城人们筹备龙舟竞赛的热闹场面。

第四节追述了两年前第一个端午节,翠翠在河边看龙舟,巧遇二老傩送时的情景。

第五节描写上一年端午节翠翠和爷爷看竞渡时巧遇大老天保的情景。

第六节重点写迎婚送亲的花轿来到渡口渡河,引发她对美好爱情的憧憬。

花轿唢呐催幽情

蓬蓬鼓声引思情

翠翠傩送初相识

天保翠翠偶相见

今年的端午

两年前端午

上年的端午

今年的端午

边城故事

整体把握

采用插叙,回环反复,衔接得当

请同学们细读1、2两段,说说边城的生存环境

生活环境的太平

环境的僻远使得边城的人民不关心或者说不用关心他们生活以外的事情,体现边城之“边”

生活环境的相对隔离,受外界影响小,习俗保留相对完好。

生活在这种环境中的边城人有哪些保存完好的习俗呢?

端午节捉鸭子活动

中秋节晚上,青年男女用对歌的方式在月夜下倾吐爱慕之情。

正月十五,舞龙,耍狮子,放烟火,使得小小的山城沉浸在一片欢乐的海洋中。

另外有迎婚送亲的花轿队,路过渡口,给的红包必须收下。

这些习俗都透露着边城祥和安定的气氛。真是淳朴、原始、和乐,丝毫没有被现实社会所污染。

古老的风俗习惯——风俗美

文中出现了哪些主要人物?试结合文章内容分析其性格特点。

三读课文·感知人物

人物形象

翠 翠

外貌描写

翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然一只小兽物。人又那么乖,如山头的黄麂一样,从不想到残忍的事情,从不发愁,从不动气……

小说是怎样表现翠翠内心的情感的?

以平实、简明的语言,含蓄地表达出人物内心的情感。

问题(一)

翠翠想起自己先前骂人那句话,心里又吃惊又害羞,再也不说什么,默默的随了那火把走去。

翠翠知道自己误会了傩送,翠翠吃惊、羞涩,默然无语,正是傩送在她心里投下一道影子的表现。

后来翠翠和打火扛送她回家的人重逢, 那人调侃翠翠:“二老说你在河边大鱼会吃你,我们这里河中的鱼,现在可吞不下你了。”已经“长大了”的翠翠“一句话不说,只是抿起嘴唇笑着”。

不说话却笑,表现了翠翠对往事美好的记忆和微妙的感情涟漪。

祖父说:“顺顺真是个好人,大方得很。大老也很好。这一家人都好!”翠翠说:“一家人都好,你认识他们一家人吗?”

祖父夸赞顺顺一家人,偏偏说漏了二老傩送,翠翠心里有些嗔怪,所以问:“一家人都好,你认识他们一家人吗?”言外之意是:祖父你没说全。

(祖父)因为今天太高兴一点,便不加检点笑着说:“翠翠,假若大老要你做媳妇,请人来做媒,你答应不答应?”翠翠就说:“爷爷,你疯了!再说我就生你的气!”

祖父提大老来做媒,二翠翠心里喜欢的是二老傩送,自然不喜欢祖父再说下去。这里面也有少女羞于提起婚嫁之事的心理。

(祖父)“翠翠,莫闹,我摔到河里去,鸭子会走脱的!”

“谁也不希罕那只鸭子!”

鸭子是大老捉来送给祖父的,翠翠心里想的是傩送,自然“不稀罕”。

最后祖父借和翠翠同岁的新嫁娘喻示翠翠时,翠翠“明白祖父这句话的启思所在,不作理会,静静的把船拉动起来”。

情窦初开的翠翠并不是对祖父的话无动于衷,而是少女已经心有所属,默默相思。

翠翠的性格特点:

1、依恋爷爷

2、纯真、可爱 、美丽、善良

3、聪慧、矜持 、孤独、忧郁

2 爷爷形象探究

小说以翠翠的情感变化为线索,但翠翠的情感变化离不开爷爷,表面上看,祖孙俩在生活上相依为命,互相照顾,其实更重要的是爷爷在精神上感情上非常理解呵护翠翠。文章中有多处这样的细节,请同学们找出来:

点拨明确:

(1)讲翠翠父母的故事——告诉翠翠应该怎样去爱

(2) 去城里打听却不告诉翠翠——给她余地,不影响翠翠的选择

(3)第三节对话——爷爷十分尊重翠翠的感情,把提亲的事当笑话讲。

(4) 翠翠心乱了,吹不好芦管,爷爷给她吹,吹的她心都软了。——理解翠翠的心

(5 )当傩送出走,翠翠却不知情,翠翠让爷爷唱歌,爷爷唱的是傩送唱的歌,翠翠就又摘了一把“虎耳草”。——心疼翠翠,其实是一种复杂的感情。

爷爷形象总结

中国传统美德的典范,勤劳,善良,对孙女爱怜备至,特别是为了翠翠爱情,默默的操心担忧,对其心灵呵护倍至。在生活上对翠翠无比关怀,唯恐翠翠生病;在感情上尽力体谅翠翠的心思,翠翠忧伤寂寞时为她讲故事、说笑话、唱歌。

爷爷性格:

①对翠翠亲情无限,疼爱有加。

②善良淳朴、恪尽职守,重义轻利,是中国传统美德的典范。

人物形象

傩送

淳朴英俊、健壮幽默。翠翠在码头苦等爷爷时,他好意邀她进屋去等;翠翠误会他并骂了他,他不予计较,还让人送她回家。

故事写到了人物之间的哪些情?

翠翠与祖父的祖孙情(纯朴的祖孙之情)

翠翠对傩送的爱情(纯真的男女之情)

边城百姓间的睦邻之情(古朴的邻里之情)

天保与傩送的兄弟情(真挚的手足之情)

人性美

这里洋溢着人情美。民风古朴而淳厚,老船夫、翠翠、天保、傩送,还有士兵、水手、过往的商旅,尽管物质条件都不相同,但纯朴、纯真、善良的品性却是相同的。他们都具有一种单纯的善良、原始的可爱。充分体现了边城人纯朴的民风。

这里,古朴、淳厚、善良、透明,这里没有受到都市物质文明的污染,单纯寂寞,如梦一般宁静而美好。

再读课文·感知环境

淳朴的民风——人情美

1

《边城》完成于1934年4月19日,是作者的代表作。关于这篇小说的创作动机,作者说:“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美,健康而又不悖乎人性的人生形式’。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城小市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”全篇以翠翠的爱情悲剧作为线索,淋漓尽致地表现了湘西地方的风情美和人性美。

补充:写作背景

【主题】

赞美: 边城生活的质朴、纯真和人与人之间纯洁的爱;

批判: 物欲泛滥的现代文明;拜金主义 的浅薄庸俗和腐化堕落的现实;

呼吁:重建民族的美好品德和人格。

风景美

风俗美

人情美

边城美

整体把握

风景美:

天快夜了,别的雀子似乎都在休息了,只杜鹃叫个不息。石头泥土为白日晒了一整天,草木为白日晒了一整天,到这时节皆放散一种热气。空气中有泥土气味,有草木气味,且有甲虫类气味。翠翠看着天上的红云,听着渡口飘乡生意人的杂乱声音,心中有些儿薄薄的凄凉。

黄昏照样的温柔、美丽和平静。但一个人若体念或追究到这个当前的一切时,也就照样的在这黄昏中会有点儿薄薄的凄凉。

月光极其柔和,溪面浮着一层薄薄白雾,这时节对溪若有人唱歌,隔溪应和,实在太美丽了。翠翠还记着先前祖父说的笑话。耳朵又不聋,祖父的话说得极分明,一个兄弟走马路,唱歌来打发这样的晚上,算是怎么回事?她似乎为了等着这样的歌声,沉默了许久。

作者说《边城》是“为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明”,那么课文又是如何来展示这样的一种“爱”的呢?

四读课文·把握主题

课文是给“爱”作说明的,这种“爱”包含了翠翠与二老的爱情,也渗透了祖父与孙女的亲情和大老与二老之间的手足情,这样的“爱”不仅仅是单方的输出和容纳,更是彼此的一种圆融。她是人类更深远意义的“爱”。正是这样的“爱”,传达出作者理想中的“人生的形式”。

一个人拥有此生此世的现实世界是不够的,他(她)还必须拥有一个诗意的世界,即理想的世界。

《边城》是沈从文美丽而带点伤感的恋乡梦,是沈从文理想的世界,诗意的世界。边城的人民,诗意地生活,诗意地栖居。

探讨研究

既然《边城》是一个给人温暖的作品,又为什么要处理成悲剧?

问题(一)

也许永远不会回来了,

也许“明天”就会回来。

思路一:那么美的人,他们善良、勤劳,质朴、真实、自然,毫不娇柔做作,毫不急功近利,体现了人性中最美的一面,可等待他们的都是非正常死亡、离家出走、爱情破灭等不好的结局,在这样一个充满善和美的“世外桃源”里,发生的却是一场以悲剧告终的爱情。这是什么?这就是人生,才是一种更为现实的更为自然的“人生形式”,若都是大团圆结局就过于粉饰了。人生就是存在许多不确定因素的,有谁能预料到天保的丧命?

思路二:这部小说通过对湘西儿女翠翠和恋人傩送的爱情悲剧的描述,反映出湘西人民在“自然”“人事”面前不能把握自己命运的惨痛事实。翠翠是如此,翠翠的母亲也是如此,她们一代又一代重复着悲痛而惨淡的人生,却找不到摆脱这种命运的途径。沈从文通过《边城》这部爱情悲剧,揭示了人物命运的神秘,赞美了边民淳良的心灵。

思路三:有人认为,翠翠的爱情悲剧,是由封闭的农业文明社会中人们精神的孤寂导致的……可以说,就在卷入这场爱情旋涡中的每个人的孤独挣扎中,翠翠的爱情以悲剧结束了,“也许明天回来”不过是孤寂中的自慰罢了。

性格悲剧

翠翠虽然活泼,却很害羞,很自卑。与傩送擦肩而过。

傩送对哥哥的死怀有内疚,得不到翠翠的认可。

顺顺沉浸在丧子的悲痛中,不能接受翠翠。

爷爷和杨马兵误会了翠翠的心意。

中寨人以碾坊作为陪嫁,诱惑二老,二老离开。

¤ 翠翠、顺顺和傩送的性格缺陷使他们不自觉地成为了悲剧的制造者。

边城人是那样纯真善良,为什么翠翠的爱情还是以悲剧结束?

描写生动细腻而优美,洋溢着诗情画意;

意境淳朴而自然,极富浓厚的乡土气息。

艺术特色