高二精品课件(人民版必修三):专题五第二课 人民教育事业的发展

文档属性

| 名称 | 高二精品课件(人民版必修三):专题五第二课 人民教育事业的发展 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-04-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第二课 人民教育事业的发展

了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

美国依据1948~1984年经济实际增长数据,将传统的经济增长公式调整为:经济增长(100%)=34%(劳动增长+资本增长)+66%(科技和教育)。

日本1952~1961年的经济增长模式为:经济增长(100%)=33.4%(劳动增长+资本增长)+66.6%(科学技术)。

目前,发达国家技术和知识的增加占生产率增长总要素的60%~80%,我国占30%左右。

对比以上几种经济增长模式的差异,探究其间的变化反映了什么问题?

科学技术是第一生产力

关于生孩子的法律

新加坡制定了一项关于生孩子的法律:凡持有高等学校毕业文凭的妇女,生一个孩子其薪金增加5%;生两个孩子,薪金增加10%;生三个孩子,薪金则增加15%。同时该法律又规定:没有受过高等教育的妇女,如生育第二胎,则要处以罚款。

国运兴衰 系于教育

一、社会主义教育的兴办

1.新中国文化教育方针:

是民族的、科学的、大众的文化教育

2.新中国教育方针和政策的重要内容:

向工农和工农子女 “开门”

⑴措施

①开展扫盲和工农识字教育

②学校优先录取工农子女入学

⑵意义:

使数万名工农干部、劳模、产业工人受到了比较正规的中等和高等教育

3.新中国教育的性质:

为人民服务(1954年宪法)

4.1957年人民教育事业的指导方针

使受教育者在德、智、体几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者

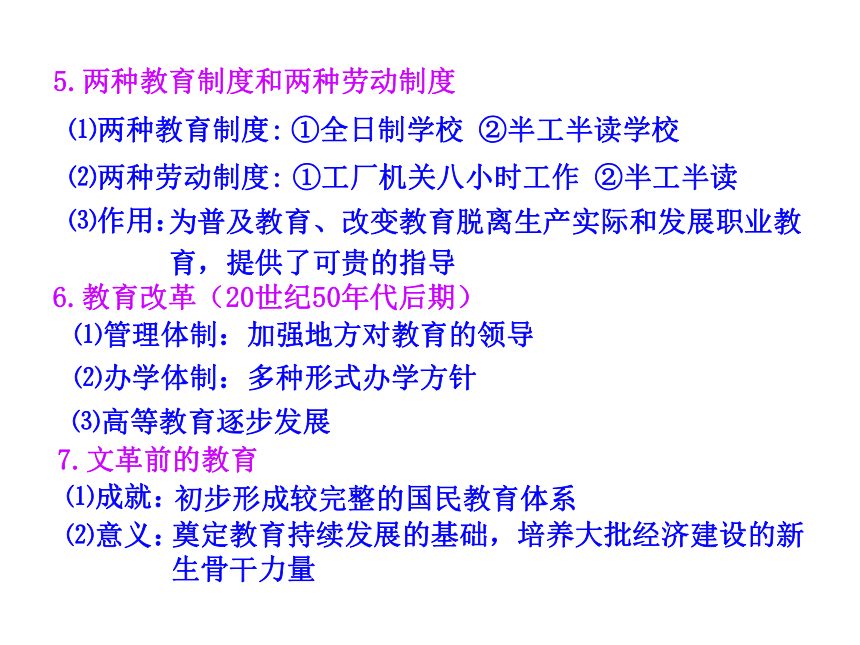

5.两种教育制度和两种劳动制度

⑴两种教育制度:

①全日制学校 ②半工半读学校

⑵两种劳动制度:

①工厂机关八小时工作 ②半工半读

⑶作用:

为普及教育、改变教育脱离生产实际和发展职业教育,提供了可贵的指导

6.教育改革(20世纪50年代后期)

⑴管理体制:加强地方对教育的领导

⑵办学体制:多种形式办学方针

⑶高等教育逐步发展

7.文革前的教育

⑴成就:

⑵意义:

初步形成较完整的国民教育体系

奠定教育持续发展的基础,培养大批经济建设的新生骨干力量

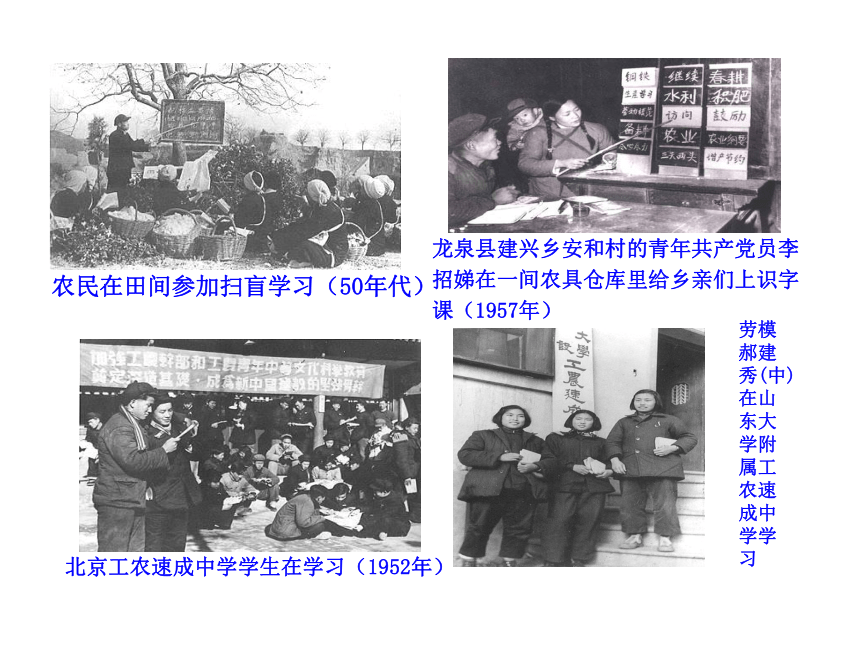

农民在田间参加扫盲学习(50年代)

龙泉县建兴乡安和村的青年共产党员李招娣在一间农具仓库里给乡亲们上识字课(1957年)

北京工农速成中学学生在学习(1952年)

劳模郝建秀(中)在山东大学附属工农速成中学学习

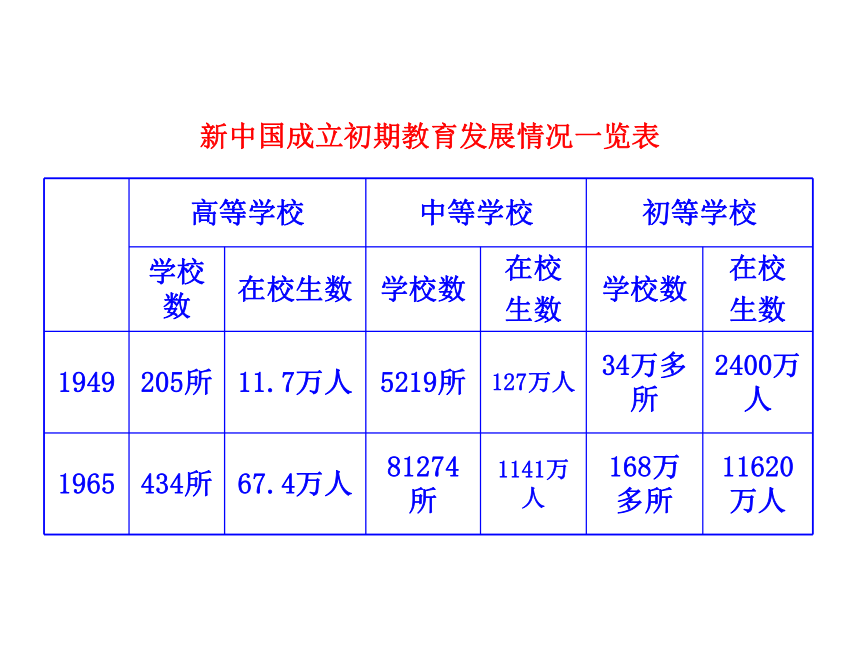

高等学校 中等学校 初等学校

学校数 在校生数 学校数 在校

生数 学校数 在校

生数

1949 205所 11.7万人 5219所 127万人 34万多所 2400万人

1965 434所 67.4万人 81274所 1141万人 168万多所 11620万人

新中国成立初期教育发展情况一览表

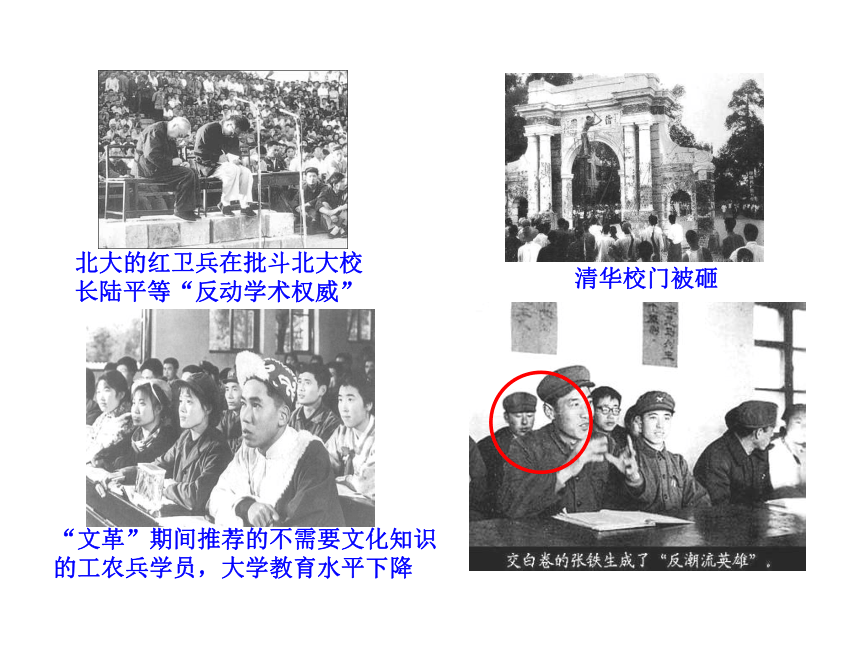

北大的红卫兵在批斗北大校长陆平等“反动学术权威”

清华校门被砸

“文革”期间推荐的不需要文化知识的工农兵学员,大学教育水平下降

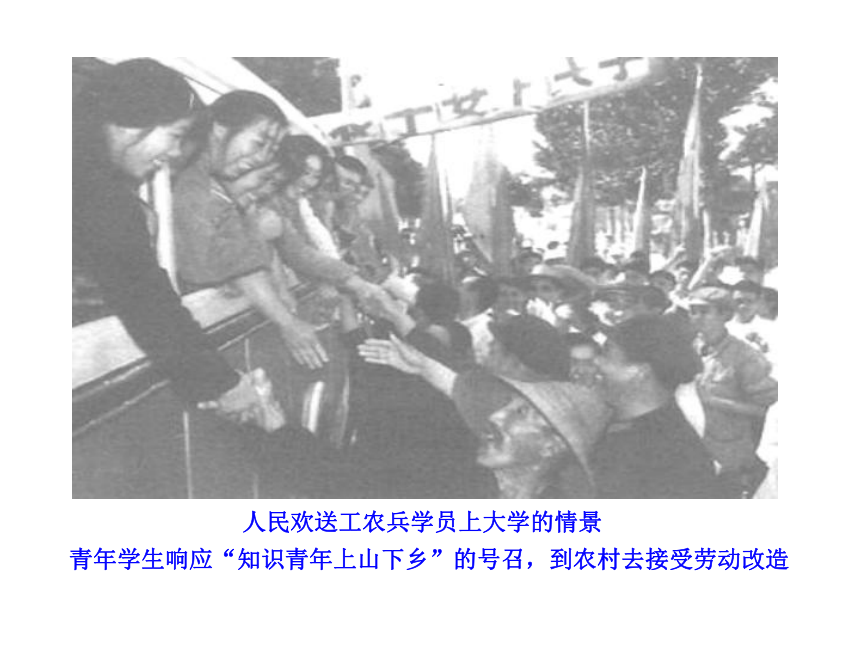

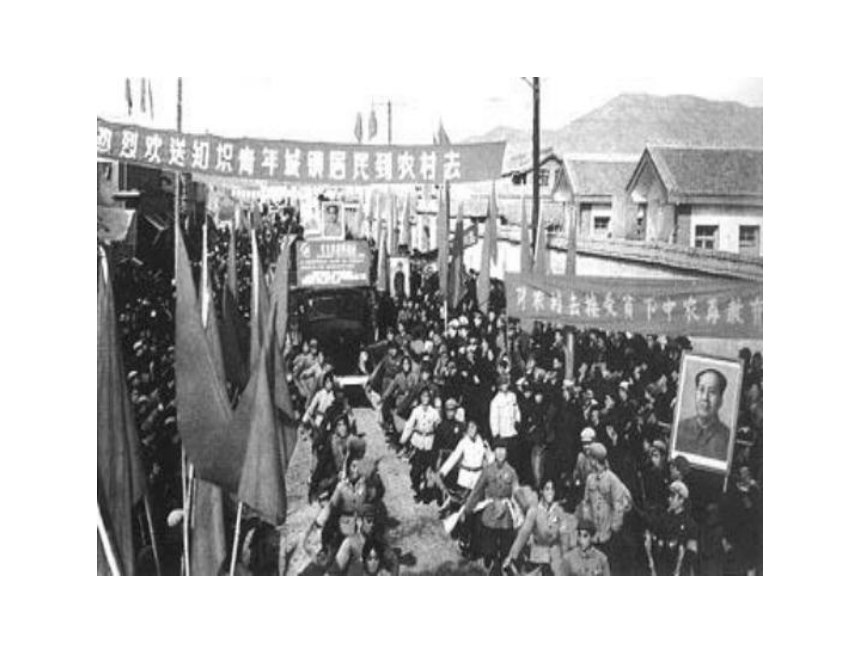

人民欢送工农兵学员上大学的情景

青年学生响应“知识青年上山下乡”的号召,到农村去接受劳动改造

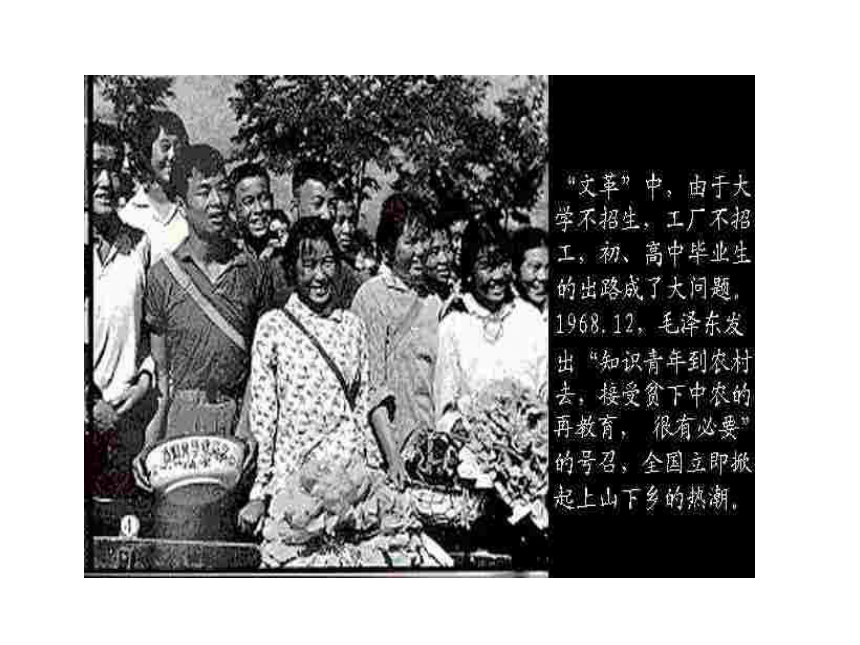

结合上述图片,说说六七十年代中国教育的状况和影响,并简要分析出现这种状况的主要原因。

二、“文化大革命”中的“教育革命”

⑴各地大中学校停课,教学秩序混乱

⑵初期,中小学招生基本停顿,高校停止招生。

⑶知识青年上山下乡

⑴领导体制:

⑵教学体制:

⑶高校招生:

工宣队进校,贫下中农管校。

“开门办学”,缩短学制。

招工农学员,办“七·二一工人大学”。

1.文革对教育的冲击

2.“教育革命”

3.高校恢复招生(1970)

⑴对象:

⑵方法:

⑶影响:

工农兵

群众推荐,领导批准和学校复审结合

教学质量大幅度下降

4.文革对教育的影响

⑴出现“文化断层”、“人才断层” 局面

⑵影响了全民族文化素质的提高和现代化事业的发展

三、教育事业的蓬勃发展

1.“科教兴国”战略的提出

⑴教育界拨乱反正:

标志:恢复高考

⑵教育体制改革:

1983年邓小平提出“三个面向”,教育成为优先发展的目标

⑶科教兴国战略(1995)

①背景:

②意义:

教育在推动经济和社会进步中的作用日益突出

是应对时代挑战和中国现代化建设实际需要作出的重大战略决策。

1977年冬天,570万考生走进高考考场,参加高考制度恢复后的第一次考试。

邓小平为北京景山学校题词

“科教兴国”是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。

什么是科教兴国?

2.教育事业突飞猛进

⑴原因:

⑵成就

“科教兴国”战略的提出

①教育立法进步较大

②普及九年义务教育制

③中等教育实行普教、职教并举

④改革高校教育体制

高等教育的发展

百年大计,教育为本;

教育为本,在于育人。

江泽民同志曾说:“要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,必须坚持实施科教兴国,教育为本的战略。要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,就必须坚持实施科教兴国战略和人才强国战略,把教育摆在现代化建设优先发展的战略地位。”

依据材料并结合所学知识,谈谈现代中国教育发展的原因。

答案:

(1)新中国成立特别是社会主义制度的建立,为我国科技

发展提供了可靠的保障。

(2)社会主义建设取得巨大成就,尤其是改革开放以来,

经济迅速发展的需要。

(3)20世纪中期世界兴起的第三次科技革命促进了中国现

代教育的发展。

(4)党和政府重视教育的发展,作出正确决策。

(5)广大教育工作者开拓创新、无私奉献。

1966年

1976年

1949年

趋势

年份

奠基

挫折

蓬勃发展

当代中国教育存在哪些问题?

对此你有何建议?

畅所欲言

点燃西部教育的星星之火

教育投入总量不足(1990年,中国的教育经费占国民经济生产总值的3%,1995年下降到2.44%,而1995年世界平均教育经费占国民经济生产总值的4.9% ,1999年回升到2.78%。2003年中国教育经费占GDP的3.41 %);义务教育资金严重短缺;义务教育在不同地区的发展不平衡;义务教育阶段的学生(尤其是女生)辍学率较高;教育师资队伍质量不高,待遇低;高考制度一考定终生(对于学生长达12年的学习来说,最后起决定作用的就是那一次考试、一张试卷)等等。

4%跨越不了的鸿沟

邓小平同志为“希望工程”题词(1990年9月5日)

她就是苏明娟,希望工程的形象代表!她和许许多多的贫困山区的孩子一样无钱上学,那双渴望知识的“大眼睛”打动了无数热心于希望工程事业的人。多年来苏明娟和所有接受希望工程捐助的学子一样,受到了社会方方面面的关爱,从而顺利地完成了小学、初中、高中的学业。她学习勤奋努力, 顺利地考入安徽大学。

正在安徽大学就读的苏明娟(《希望工程宣传画》中的“大眼睛”)2005年大学毕业,走上了工作岗位。

1991年4月15日“希望工程”开始实施。这是中国第一所希望小学——安徽金寨希望小学的校门。

现行中国教育面临的问题

教育投入总量不足

义务教育资金严重短缺

义务教育在不同地区的发展不平衡

教育师资队伍质量参差不齐,待遇偏低

应试教育大行其道,素质教育难以落实

……

1.右图是某人所持的一张高校赴校证,他能持有该证可能得益于( )

A. 国家实行科教兴国战略,大力发展教育

B. 邓小平整顿教育,恢复高考制度

C.“三个面向”的教育指导方针

D. 德智体全面发展的教育方针的影响

D

2.邓小平提出:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”。这“三个面向”的实质是( )

A.通过教育的发展提高国家和民族的竞争力

B.教育的发展要适合本国国情

C.教育的发展需要加强国际交流

D.教育的发展需要超前性

A

3.1977年,邓小平同志提出让高中学生参加高考,不再搞群众推荐,从此拉开了恢复高考的序幕。其最重要的现实意义是( )

A.否定了群众推荐制度

B.实现了“学而优则仕”

C.提供了平等竞争的机会

D.为下乡知识青年提供出路

C

人生就像一场球赛,总有球星在里面闪烁着光彩,希望你就像赛场上的明星一样,在你的人生中发出耀眼璀璨的光。

第二课 人民教育事业的发展

了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

美国依据1948~1984年经济实际增长数据,将传统的经济增长公式调整为:经济增长(100%)=34%(劳动增长+资本增长)+66%(科技和教育)。

日本1952~1961年的经济增长模式为:经济增长(100%)=33.4%(劳动增长+资本增长)+66.6%(科学技术)。

目前,发达国家技术和知识的增加占生产率增长总要素的60%~80%,我国占30%左右。

对比以上几种经济增长模式的差异,探究其间的变化反映了什么问题?

科学技术是第一生产力

关于生孩子的法律

新加坡制定了一项关于生孩子的法律:凡持有高等学校毕业文凭的妇女,生一个孩子其薪金增加5%;生两个孩子,薪金增加10%;生三个孩子,薪金则增加15%。同时该法律又规定:没有受过高等教育的妇女,如生育第二胎,则要处以罚款。

国运兴衰 系于教育

一、社会主义教育的兴办

1.新中国文化教育方针:

是民族的、科学的、大众的文化教育

2.新中国教育方针和政策的重要内容:

向工农和工农子女 “开门”

⑴措施

①开展扫盲和工农识字教育

②学校优先录取工农子女入学

⑵意义:

使数万名工农干部、劳模、产业工人受到了比较正规的中等和高等教育

3.新中国教育的性质:

为人民服务(1954年宪法)

4.1957年人民教育事业的指导方针

使受教育者在德、智、体几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者

5.两种教育制度和两种劳动制度

⑴两种教育制度:

①全日制学校 ②半工半读学校

⑵两种劳动制度:

①工厂机关八小时工作 ②半工半读

⑶作用:

为普及教育、改变教育脱离生产实际和发展职业教育,提供了可贵的指导

6.教育改革(20世纪50年代后期)

⑴管理体制:加强地方对教育的领导

⑵办学体制:多种形式办学方针

⑶高等教育逐步发展

7.文革前的教育

⑴成就:

⑵意义:

初步形成较完整的国民教育体系

奠定教育持续发展的基础,培养大批经济建设的新生骨干力量

农民在田间参加扫盲学习(50年代)

龙泉县建兴乡安和村的青年共产党员李招娣在一间农具仓库里给乡亲们上识字课(1957年)

北京工农速成中学学生在学习(1952年)

劳模郝建秀(中)在山东大学附属工农速成中学学习

高等学校 中等学校 初等学校

学校数 在校生数 学校数 在校

生数 学校数 在校

生数

1949 205所 11.7万人 5219所 127万人 34万多所 2400万人

1965 434所 67.4万人 81274所 1141万人 168万多所 11620万人

新中国成立初期教育发展情况一览表

北大的红卫兵在批斗北大校长陆平等“反动学术权威”

清华校门被砸

“文革”期间推荐的不需要文化知识的工农兵学员,大学教育水平下降

人民欢送工农兵学员上大学的情景

青年学生响应“知识青年上山下乡”的号召,到农村去接受劳动改造

结合上述图片,说说六七十年代中国教育的状况和影响,并简要分析出现这种状况的主要原因。

二、“文化大革命”中的“教育革命”

⑴各地大中学校停课,教学秩序混乱

⑵初期,中小学招生基本停顿,高校停止招生。

⑶知识青年上山下乡

⑴领导体制:

⑵教学体制:

⑶高校招生:

工宣队进校,贫下中农管校。

“开门办学”,缩短学制。

招工农学员,办“七·二一工人大学”。

1.文革对教育的冲击

2.“教育革命”

3.高校恢复招生(1970)

⑴对象:

⑵方法:

⑶影响:

工农兵

群众推荐,领导批准和学校复审结合

教学质量大幅度下降

4.文革对教育的影响

⑴出现“文化断层”、“人才断层” 局面

⑵影响了全民族文化素质的提高和现代化事业的发展

三、教育事业的蓬勃发展

1.“科教兴国”战略的提出

⑴教育界拨乱反正:

标志:恢复高考

⑵教育体制改革:

1983年邓小平提出“三个面向”,教育成为优先发展的目标

⑶科教兴国战略(1995)

①背景:

②意义:

教育在推动经济和社会进步中的作用日益突出

是应对时代挑战和中国现代化建设实际需要作出的重大战略决策。

1977年冬天,570万考生走进高考考场,参加高考制度恢复后的第一次考试。

邓小平为北京景山学校题词

“科教兴国”是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。

什么是科教兴国?

2.教育事业突飞猛进

⑴原因:

⑵成就

“科教兴国”战略的提出

①教育立法进步较大

②普及九年义务教育制

③中等教育实行普教、职教并举

④改革高校教育体制

高等教育的发展

百年大计,教育为本;

教育为本,在于育人。

江泽民同志曾说:“要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,必须坚持实施科教兴国,教育为本的战略。要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,就必须坚持实施科教兴国战略和人才强国战略,把教育摆在现代化建设优先发展的战略地位。”

依据材料并结合所学知识,谈谈现代中国教育发展的原因。

答案:

(1)新中国成立特别是社会主义制度的建立,为我国科技

发展提供了可靠的保障。

(2)社会主义建设取得巨大成就,尤其是改革开放以来,

经济迅速发展的需要。

(3)20世纪中期世界兴起的第三次科技革命促进了中国现

代教育的发展。

(4)党和政府重视教育的发展,作出正确决策。

(5)广大教育工作者开拓创新、无私奉献。

1966年

1976年

1949年

趋势

年份

奠基

挫折

蓬勃发展

当代中国教育存在哪些问题?

对此你有何建议?

畅所欲言

点燃西部教育的星星之火

教育投入总量不足(1990年,中国的教育经费占国民经济生产总值的3%,1995年下降到2.44%,而1995年世界平均教育经费占国民经济生产总值的4.9% ,1999年回升到2.78%。2003年中国教育经费占GDP的3.41 %);义务教育资金严重短缺;义务教育在不同地区的发展不平衡;义务教育阶段的学生(尤其是女生)辍学率较高;教育师资队伍质量不高,待遇低;高考制度一考定终生(对于学生长达12年的学习来说,最后起决定作用的就是那一次考试、一张试卷)等等。

4%跨越不了的鸿沟

邓小平同志为“希望工程”题词(1990年9月5日)

她就是苏明娟,希望工程的形象代表!她和许许多多的贫困山区的孩子一样无钱上学,那双渴望知识的“大眼睛”打动了无数热心于希望工程事业的人。多年来苏明娟和所有接受希望工程捐助的学子一样,受到了社会方方面面的关爱,从而顺利地完成了小学、初中、高中的学业。她学习勤奋努力, 顺利地考入安徽大学。

正在安徽大学就读的苏明娟(《希望工程宣传画》中的“大眼睛”)2005年大学毕业,走上了工作岗位。

1991年4月15日“希望工程”开始实施。这是中国第一所希望小学——安徽金寨希望小学的校门。

现行中国教育面临的问题

教育投入总量不足

义务教育资金严重短缺

义务教育在不同地区的发展不平衡

教育师资队伍质量参差不齐,待遇偏低

应试教育大行其道,素质教育难以落实

……

1.右图是某人所持的一张高校赴校证,他能持有该证可能得益于( )

A. 国家实行科教兴国战略,大力发展教育

B. 邓小平整顿教育,恢复高考制度

C.“三个面向”的教育指导方针

D. 德智体全面发展的教育方针的影响

D

2.邓小平提出:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”。这“三个面向”的实质是( )

A.通过教育的发展提高国家和民族的竞争力

B.教育的发展要适合本国国情

C.教育的发展需要加强国际交流

D.教育的发展需要超前性

A

3.1977年,邓小平同志提出让高中学生参加高考,不再搞群众推荐,从此拉开了恢复高考的序幕。其最重要的现实意义是( )

A.否定了群众推荐制度

B.实现了“学而优则仕”

C.提供了平等竞争的机会

D.为下乡知识青年提供出路

C

人生就像一场球赛,总有球星在里面闪烁着光彩,希望你就像赛场上的明星一样,在你的人生中发出耀眼璀璨的光。

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史