9.《说木叶》课件37张PPT 2020—2021学年人教版高中语文必修五

文档属性

| 名称 | 9.《说木叶》课件37张PPT 2020—2021学年人教版高中语文必修五 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 749.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

说 “木 叶”

林庚

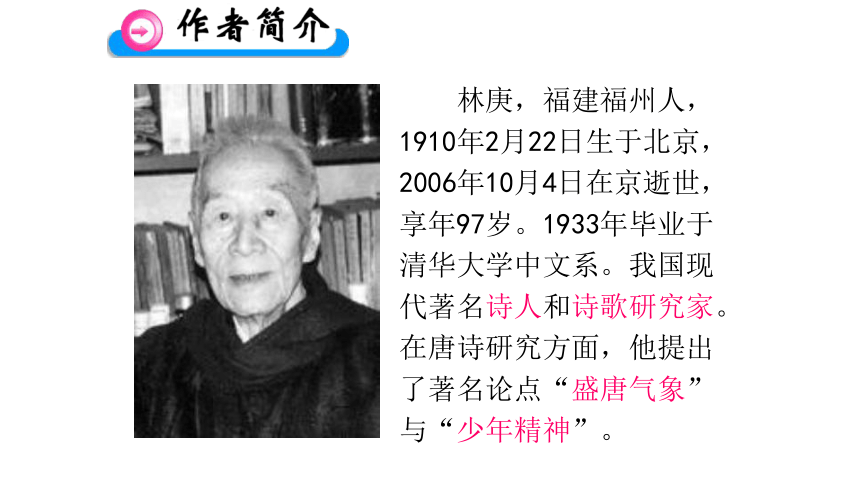

林庚,福建福州人,1910年2月22日生于北京,2006年10月4日在京逝世,享年97岁。1933年毕业于清华大学中文系。我国现代著名诗人和诗歌研究家。在唐诗研究方面,他提出了著名论点“盛唐气象”与“少年精神”。

林庚先生历任厦门大学、燕京大学北京大学中文系的教授,林庚先生是现代文学史上的杰出诗人,1933年出版了他的第一本自由体诗集《夜》,出版过《问路集》等新诗集及古典文学专著《诗人李白》、《中国文学简史》、《唐诗综论》等。

他首先是一位诗人,是一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致。他有博大的胸怀和兼容的气度……他有童心,毫不世故;他对宇宙和人生有深邃的思考,所以他总能把握住自己人生的方向。

——袁行霈

初读课文,理清思路

1.文章的写作对象是什么?文章是如何围绕写作对象展开写作的。

1.(1-3)“木叶”为诗人所钟爱。

2.(4-6)“木”被人喜欢的原因,分析木的两个艺术特征。

3.(7)总结:“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,艺术形象上的差别几乎是一字千里。

2、阅读1-3段,思考:

作者谈了一个怎样的文学现象?

问题引导下的再学习(细读、思考)

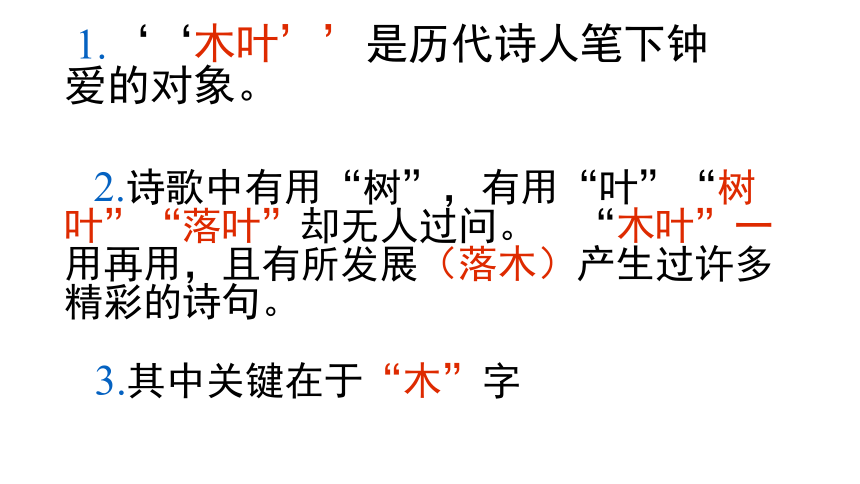

1.‘‘木叶’’是历代诗人笔下钟爱的对象。

2.诗歌中有用“树”,有用“叶”“树叶”“落叶”却无人过问。 “木叶”一用再用,且有所发展(落木)产生过许多精彩的诗句。

3.其中关键在于“木”字

问题引导下的再学习( 筛选信息 )

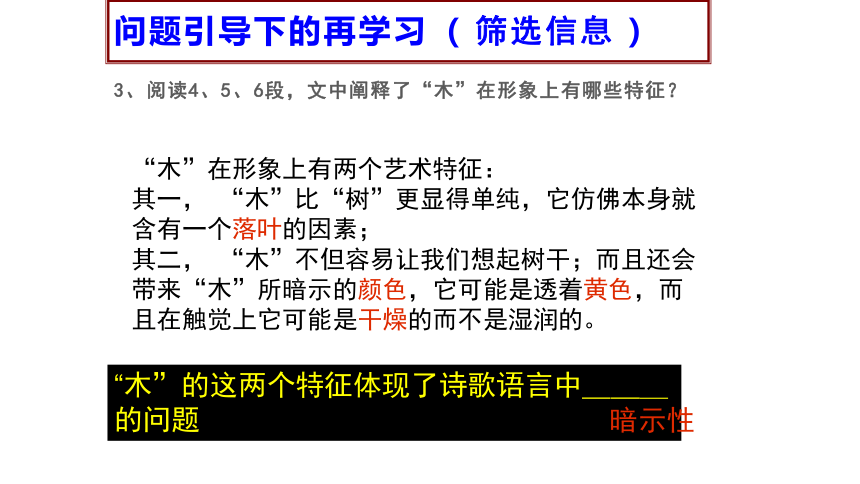

3、阅读4、5、6段,文中阐释了“木”在形象上有哪些特征?

“木”的这两个特征体现了诗歌语言中___的问题。

暗示性

“木”在形象上有两个艺术特征:

其一, “木”比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素;

其二, “木”不但容易让我们想起树干;而且还会带来“木”所暗示的颜色,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

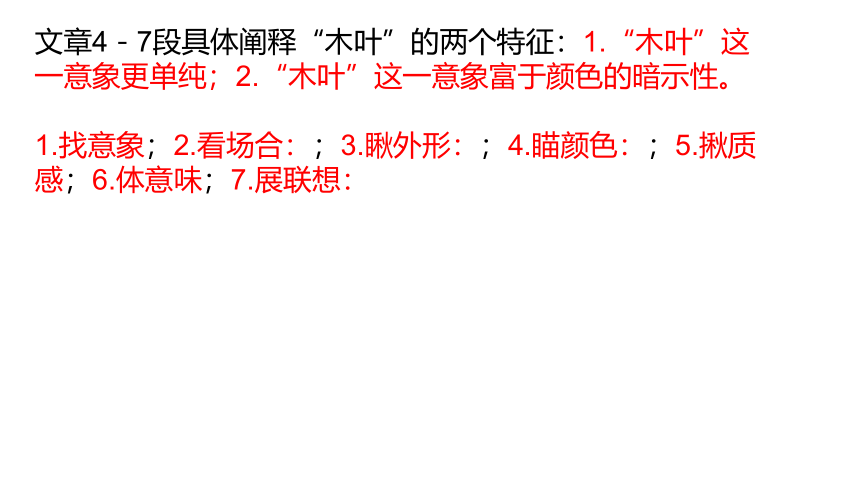

文章4-7段具体阐释“木叶”的两个特征:1.“木叶”这一意象更单纯;2.“木叶”这一意象富于颜色的暗示性。

1.找意象;2.看场合:;3.瞅外形:;4.瞄颜色:;5.揪质感;6.体意味;7.展联想:

精读探究

品味诗句“寒风扫高木” 和“高树多悲风”,比较诗中“高木”与“高树”的不同意味。并分析作者引用以上诗句作用何在?

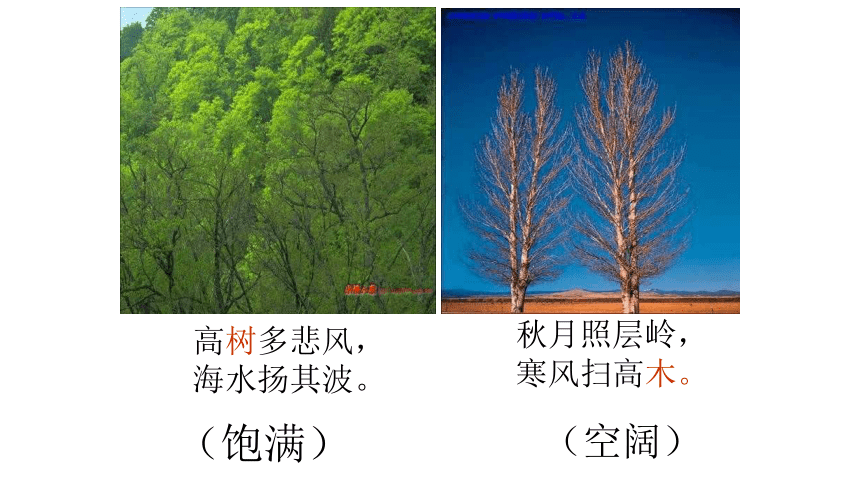

高树多悲风,海水扬其波。

秋月照层岭,寒风扫高木。

(饱满)

(空阔)

精读探究

品味诗句“寒风扫高木” 和“高树多悲风”,比较诗中“高木”与“高树”的不同意味。并分析作者引用以上诗句作用何在?

“木”一般是在秋风叶落的情景中取得鲜明的形象,而“树”则要借助树叶的多来表达饱满的感情。

作用:说明“木”与“树”的不同,提出“木”的第一个艺术特征:“木”比“树”更显得单纯,仿佛本身就含有一个落叶的因素。

探究

填写下表,归纳比较“(落)木(叶)”与 “落叶”的不同意蕴。

意象

场合

外形

颜色

质感

意味

联想

落叶

木 叶

落木

?

?

?

?

意象

场合

外形

颜色

质感

意味

联想

(落) 木(叶)

树(叶)

春夏之交

秋风叶落

脱尽叶子

枝叶繁茂

绿(叶)

褐绿

(干)

干燥

饱含水分

空阔疏朗

饱满绵密

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

密密层层

浓阴满地

枯黄

“木”的这两个特征体现了诗歌语言中暗示性的问题。

“木”不但让我们容易想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

为何“木”会有这样的两个艺术特征呢?

“木”的两方面的暗示性:

“木”暗示落叶;“木”暗示形象。

这两方面的暗示性都和“木”的外在形象有关。

但,中国古代诗歌中语言现象的暗示性也存在于形象与人的思想感情的某种复杂隐微的相似性中,或者,产生于人的主观感情的对象化中。

一、诗歌语言的暗示性来源于外在形象(形状、色彩、质感、声音、动作)

柳能代表春天的美好和情感深切的句子

1.不知细叶谁裁处,二月春风似剪刀。

2.此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

3.渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。

这都与柳枝柔美绵长的形象特点有关。

月

二、暗示性也存在于形象与人的思想感情的某种复杂隐微的相似性中,或者,产生于人的主观感情的对象化中。

月的阴晴圆缺引起人的悲欢离合联想的:今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

梅的凌寒独开引起人孤高自赏联想的:墙角数枝梅,凌寒独自开。

逝水引起光阴联想的:逝着如斯

鸿雁引起孤独、遥远的家乡联想的:蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

暗示性语言的主要功能特征就在于联 想,朱光潜说:“语言有直指的意义,有联想的意义。 ”

联想的过程一般是从具象信息到抽象信息,从表层含义到深层含义。 例如 一提到“木叶”我们就会想到秋意,想到萧瑟苍凉的 气氛。 如“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”这句,它给 我们的直观感受是落叶纷飞,秋意正浓,从诗句中 我们看到波浪涌起的洞庭湖面秋风飒飒,落叶飘荡, 一派萧瑟的景象,这正是语言的符号意义使然。

诗歌欣赏,起始点是意象,着眼点是意境,落脚 点是意图,灵魂则在于联想,因此诗歌的审美价值 取决于这种联想功能。 从这个意义上说,诗歌的语

言形象是“形”,它的暗示性是“神”,我们只有抓住了诗歌的形和神,才能更深入 地领略诗歌美的精神要义,从而触摸诗人的心灵世 界,走进诗歌艺术的神圣殿堂。

根据诗歌内容,请从“木叶”“黄叶”“高树”等三个意象中任选一个填入原诗中,并谈谈你的理由。

山中 王勃

长江悲已滞,万里念将归。

况属高风晚,山山 飞

春夜别友人 陈子昂

银烛吐青烟,金樽对绮筵。

离堂思琴瑟,别路绕山川。

明月隐 ,长河没晓天。

悠悠洛阳道,此会在何年。

东平路作三首 高适

索索凉风动,行行秋水深。

蝉鸣 落,兹夕更愁霖。

学以致用

黄叶

高树

木叶

山中 王勃

长江悲已滞,万里念将归。

况属高风晚,山山 飞。

学以致用

黄叶

“况属高风晚,山山红叶飞”两句。从字面上看,这两句单纯是写景,但其实是通过写景,表达自己内心因思乡而凄楚的心情。诗人在山中望见了秋风萧瑟、黄叶飘零之景,这些既是实际的景物描写,同时表现诗人内心的萧瑟、凄凉。黄叶翻飞,正是诗人的萧瑟心境、飘零旅况的象征

学以致用

东平路作三首 高适

索索凉风动,行行秋水深。

蝉鸣 落,兹夕更愁霖。

木叶

1.符合深秋的场合——寒风乍起、水波涌动、 寒蝉凄切

2.符合情感的表达——孤寂冷清、愁绪满怀

春夜别友人 陈子昂

银烛吐青烟,金樽对绮筵。

离堂思琴瑟,别路绕山川。

明月隐 ,长河没晓天。

悠悠洛阳道,此会在何年。

学以致用

高树

“明月隐高树”指高高的树阴遮住了西沉的明月。此处,承上文写把臂送行,从室内转到户外的所见。这时候,高高的树荫遮掩了西向低沉的明月,耿耿的长河淹没在破晓的曙光中。用“高树”,突出枝繁叶茂、树荫浓密的特点 。

探究一、“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,“美女妖且闲,美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,叶落何翩翩。 ”“静夜四无邻,荒居旧业贫。

雨中黄叶树,灯下白头人。 ”中“木叶”“落叶”“黄叶”带给我们的感觉是否一样?

探究二、林庚先生在文中提出“木”含有微黄、干燥的艺术特征,按照这个理论把“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”换成“病树前头万木春”似乎更妥当,你认为如何?、

作业布置

概括并分析下面三首诗中的“渔翁形象”,说说它们分别表达了诗人什么样的情感?

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

——柳宗元《江雪》

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。?

青箬笠,绿蓑衣,?斜风细雨不须归。

——《渔歌子》张志和?

渔翁夜傍西岩宿,?晓汲清湘燃楚竹。

烟销日出不见人,?欸乃一声山水绿。?

回看天际下中流,?岩上无心云相逐。

——柳宗元《渔翁?》

再见

就像“木”和“水”一样,还有很多意象在长期的文化进程中形成了相对稳定的感彩,诗人们往往用它们表现相似或相通的感情。它们如“木叶”一样,成为难以言传的精妙语言。

拓展探究(三)

体味下列诗句中各意象潜在暗含的意义,想想它们各自表达了怎样的情感。

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

忧愁情绪

离别之情

夜闻归雁生相思,病入新年感物华

采菊东篱下,悠然见南山

期间旦暮为何物,杜鹃啼血猿哀鸣

怨恨之情

思念之情

脱俗之境

墙角数枝梅,凌寒独自开

圣洁 坚贞

柳

枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。

昔我往矣,杨柳依依。

杨柳岸晓风残月。

袅袅古堤边,青青一树烟。

若为丝不断,留取系郎船。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

折柳:喻送别。

今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。——柳永《雨霖铃》

露从今夜白,月是故乡明。露从今夜白,月是故乡明。

——杜甫《月夜忆舍弟》

今夜鄜州月,闺中只独看。

——杜甫《月夜》

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

——苏轼《水调歌头》

明月高楼休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。 ——范仲淹《苏幕遮》

春风又绿江南岸,明月何时照我还? ——王安石《泊船瓜洲》

海上生明月,天涯共此时。

——张九龄《望月怀远》

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。——王建《十五夜望月》

对故乡、亲人的思念

月

鸿

雁

忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

………《西洲曲》

雁字回时,月满西楼。花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。

………李清照《一剪梅》

雁过也,正伤心,却是旧时相识。

………李清照《声声慢》

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

………李商隐《无题》

鸿雁:指书信。相思之情。

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。

这次第,怎一个愁字了得。

---李清照《声声慢》

寂寞梧桐深院锁清秋。

---李煜《相见欢》

梧桐树,三更雨,不道离情更苦,一叶叶,一声声,空阶滴到明。

---温庭筠《更漏子》

一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁。

---徐再思《水仙子*夜雨》

梧桐:悲秋,愁,凄苦之情。

梧桐

杜鹃

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

---李商隐《锦瑟》

泣露啼红作么生?开时偏值杜鹃声。

杜鹃口血能多少,恐是征人滴泪成。

---杨万里《杜鹃花》

蜀国曾闻子规鸟,宣城还见杜鹃花。

一叫一回肠一断,三春三月忆三巴。

---李白《宣城见杜鹃花》

杜鹃:悲苦,渲染哀怨悲凄的气氛或思归的心情;乡愁乡思。

感悟“木叶”和“树叶”的区别,探究

由“木叶”发展为“落木”的原因,比较“木叶”、“落

叶”及“黄叶”的区别,进而把握“木叶”的艺术特征,

就会一目了然、水到渠成。例如:

树:后皇嘉树,橘徕服兮。

桂树丛生兮山之幽。

庭中有奇树,绿叶发华滋。

叶:叶密鸟飞碍,风轻花落迟。

皎皎云间月,灼灼叶中华。

给人印象:枝繁叶茂,浓阴匝地。

诗歌的语言富于暗示性,那些微妙的意味往往寄诸言外。

鉴赏诗歌,不仅要品尝言内的意思,而且要品尝言外意味。

得到启示

林庚

林庚,福建福州人,1910年2月22日生于北京,2006年10月4日在京逝世,享年97岁。1933年毕业于清华大学中文系。我国现代著名诗人和诗歌研究家。在唐诗研究方面,他提出了著名论点“盛唐气象”与“少年精神”。

林庚先生历任厦门大学、燕京大学北京大学中文系的教授,林庚先生是现代文学史上的杰出诗人,1933年出版了他的第一本自由体诗集《夜》,出版过《问路集》等新诗集及古典文学专著《诗人李白》、《中国文学简史》、《唐诗综论》等。

他首先是一位诗人,是一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致。他有博大的胸怀和兼容的气度……他有童心,毫不世故;他对宇宙和人生有深邃的思考,所以他总能把握住自己人生的方向。

——袁行霈

初读课文,理清思路

1.文章的写作对象是什么?文章是如何围绕写作对象展开写作的。

1.(1-3)“木叶”为诗人所钟爱。

2.(4-6)“木”被人喜欢的原因,分析木的两个艺术特征。

3.(7)总结:“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,艺术形象上的差别几乎是一字千里。

2、阅读1-3段,思考:

作者谈了一个怎样的文学现象?

问题引导下的再学习(细读、思考)

1.‘‘木叶’’是历代诗人笔下钟爱的对象。

2.诗歌中有用“树”,有用“叶”“树叶”“落叶”却无人过问。 “木叶”一用再用,且有所发展(落木)产生过许多精彩的诗句。

3.其中关键在于“木”字

问题引导下的再学习( 筛选信息 )

3、阅读4、5、6段,文中阐释了“木”在形象上有哪些特征?

“木”的这两个特征体现了诗歌语言中___的问题。

暗示性

“木”在形象上有两个艺术特征:

其一, “木”比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素;

其二, “木”不但容易让我们想起树干;而且还会带来“木”所暗示的颜色,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

文章4-7段具体阐释“木叶”的两个特征:1.“木叶”这一意象更单纯;2.“木叶”这一意象富于颜色的暗示性。

1.找意象;2.看场合:;3.瞅外形:;4.瞄颜色:;5.揪质感;6.体意味;7.展联想:

精读探究

品味诗句“寒风扫高木” 和“高树多悲风”,比较诗中“高木”与“高树”的不同意味。并分析作者引用以上诗句作用何在?

高树多悲风,海水扬其波。

秋月照层岭,寒风扫高木。

(饱满)

(空阔)

精读探究

品味诗句“寒风扫高木” 和“高树多悲风”,比较诗中“高木”与“高树”的不同意味。并分析作者引用以上诗句作用何在?

“木”一般是在秋风叶落的情景中取得鲜明的形象,而“树”则要借助树叶的多来表达饱满的感情。

作用:说明“木”与“树”的不同,提出“木”的第一个艺术特征:“木”比“树”更显得单纯,仿佛本身就含有一个落叶的因素。

探究

填写下表,归纳比较“(落)木(叶)”与 “落叶”的不同意蕴。

意象

场合

外形

颜色

质感

意味

联想

落叶

木 叶

落木

?

?

?

?

意象

场合

外形

颜色

质感

意味

联想

(落) 木(叶)

树(叶)

春夏之交

秋风叶落

脱尽叶子

枝叶繁茂

绿(叶)

褐绿

(干)

干燥

饱含水分

空阔疏朗

饱满绵密

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

密密层层

浓阴满地

枯黄

“木”的这两个特征体现了诗歌语言中暗示性的问题。

“木”不但让我们容易想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

为何“木”会有这样的两个艺术特征呢?

“木”的两方面的暗示性:

“木”暗示落叶;“木”暗示形象。

这两方面的暗示性都和“木”的外在形象有关。

但,中国古代诗歌中语言现象的暗示性也存在于形象与人的思想感情的某种复杂隐微的相似性中,或者,产生于人的主观感情的对象化中。

一、诗歌语言的暗示性来源于外在形象(形状、色彩、质感、声音、动作)

柳能代表春天的美好和情感深切的句子

1.不知细叶谁裁处,二月春风似剪刀。

2.此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

3.渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。

这都与柳枝柔美绵长的形象特点有关。

月

二、暗示性也存在于形象与人的思想感情的某种复杂隐微的相似性中,或者,产生于人的主观感情的对象化中。

月的阴晴圆缺引起人的悲欢离合联想的:今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

梅的凌寒独开引起人孤高自赏联想的:墙角数枝梅,凌寒独自开。

逝水引起光阴联想的:逝着如斯

鸿雁引起孤独、遥远的家乡联想的:蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

暗示性语言的主要功能特征就在于联 想,朱光潜说:“语言有直指的意义,有联想的意义。 ”

联想的过程一般是从具象信息到抽象信息,从表层含义到深层含义。 例如 一提到“木叶”我们就会想到秋意,想到萧瑟苍凉的 气氛。 如“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”这句,它给 我们的直观感受是落叶纷飞,秋意正浓,从诗句中 我们看到波浪涌起的洞庭湖面秋风飒飒,落叶飘荡, 一派萧瑟的景象,这正是语言的符号意义使然。

诗歌欣赏,起始点是意象,着眼点是意境,落脚 点是意图,灵魂则在于联想,因此诗歌的审美价值 取决于这种联想功能。 从这个意义上说,诗歌的语

言形象是“形”,它的暗示性是“神”,我们只有抓住了诗歌的形和神,才能更深入 地领略诗歌美的精神要义,从而触摸诗人的心灵世 界,走进诗歌艺术的神圣殿堂。

根据诗歌内容,请从“木叶”“黄叶”“高树”等三个意象中任选一个填入原诗中,并谈谈你的理由。

山中 王勃

长江悲已滞,万里念将归。

况属高风晚,山山 飞

春夜别友人 陈子昂

银烛吐青烟,金樽对绮筵。

离堂思琴瑟,别路绕山川。

明月隐 ,长河没晓天。

悠悠洛阳道,此会在何年。

东平路作三首 高适

索索凉风动,行行秋水深。

蝉鸣 落,兹夕更愁霖。

学以致用

黄叶

高树

木叶

山中 王勃

长江悲已滞,万里念将归。

况属高风晚,山山 飞。

学以致用

黄叶

“况属高风晚,山山红叶飞”两句。从字面上看,这两句单纯是写景,但其实是通过写景,表达自己内心因思乡而凄楚的心情。诗人在山中望见了秋风萧瑟、黄叶飘零之景,这些既是实际的景物描写,同时表现诗人内心的萧瑟、凄凉。黄叶翻飞,正是诗人的萧瑟心境、飘零旅况的象征

学以致用

东平路作三首 高适

索索凉风动,行行秋水深。

蝉鸣 落,兹夕更愁霖。

木叶

1.符合深秋的场合——寒风乍起、水波涌动、 寒蝉凄切

2.符合情感的表达——孤寂冷清、愁绪满怀

春夜别友人 陈子昂

银烛吐青烟,金樽对绮筵。

离堂思琴瑟,别路绕山川。

明月隐 ,长河没晓天。

悠悠洛阳道,此会在何年。

学以致用

高树

“明月隐高树”指高高的树阴遮住了西沉的明月。此处,承上文写把臂送行,从室内转到户外的所见。这时候,高高的树荫遮掩了西向低沉的明月,耿耿的长河淹没在破晓的曙光中。用“高树”,突出枝繁叶茂、树荫浓密的特点 。

探究一、“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,“美女妖且闲,美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,叶落何翩翩。 ”“静夜四无邻,荒居旧业贫。

雨中黄叶树,灯下白头人。 ”中“木叶”“落叶”“黄叶”带给我们的感觉是否一样?

探究二、林庚先生在文中提出“木”含有微黄、干燥的艺术特征,按照这个理论把“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”换成“病树前头万木春”似乎更妥当,你认为如何?、

作业布置

概括并分析下面三首诗中的“渔翁形象”,说说它们分别表达了诗人什么样的情感?

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

——柳宗元《江雪》

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。?

青箬笠,绿蓑衣,?斜风细雨不须归。

——《渔歌子》张志和?

渔翁夜傍西岩宿,?晓汲清湘燃楚竹。

烟销日出不见人,?欸乃一声山水绿。?

回看天际下中流,?岩上无心云相逐。

——柳宗元《渔翁?》

再见

就像“木”和“水”一样,还有很多意象在长期的文化进程中形成了相对稳定的感彩,诗人们往往用它们表现相似或相通的感情。它们如“木叶”一样,成为难以言传的精妙语言。

拓展探究(三)

体味下列诗句中各意象潜在暗含的意义,想想它们各自表达了怎样的情感。

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

忧愁情绪

离别之情

夜闻归雁生相思,病入新年感物华

采菊东篱下,悠然见南山

期间旦暮为何物,杜鹃啼血猿哀鸣

怨恨之情

思念之情

脱俗之境

墙角数枝梅,凌寒独自开

圣洁 坚贞

柳

枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。

昔我往矣,杨柳依依。

杨柳岸晓风残月。

袅袅古堤边,青青一树烟。

若为丝不断,留取系郎船。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

折柳:喻送别。

今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。——柳永《雨霖铃》

露从今夜白,月是故乡明。露从今夜白,月是故乡明。

——杜甫《月夜忆舍弟》

今夜鄜州月,闺中只独看。

——杜甫《月夜》

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

——苏轼《水调歌头》

明月高楼休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。 ——范仲淹《苏幕遮》

春风又绿江南岸,明月何时照我还? ——王安石《泊船瓜洲》

海上生明月,天涯共此时。

——张九龄《望月怀远》

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。——王建《十五夜望月》

对故乡、亲人的思念

月

鸿

雁

忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

………《西洲曲》

雁字回时,月满西楼。花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。

………李清照《一剪梅》

雁过也,正伤心,却是旧时相识。

………李清照《声声慢》

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

………李商隐《无题》

鸿雁:指书信。相思之情。

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。

这次第,怎一个愁字了得。

---李清照《声声慢》

寂寞梧桐深院锁清秋。

---李煜《相见欢》

梧桐树,三更雨,不道离情更苦,一叶叶,一声声,空阶滴到明。

---温庭筠《更漏子》

一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁。

---徐再思《水仙子*夜雨》

梧桐:悲秋,愁,凄苦之情。

梧桐

杜鹃

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

---李商隐《锦瑟》

泣露啼红作么生?开时偏值杜鹃声。

杜鹃口血能多少,恐是征人滴泪成。

---杨万里《杜鹃花》

蜀国曾闻子规鸟,宣城还见杜鹃花。

一叫一回肠一断,三春三月忆三巴。

---李白《宣城见杜鹃花》

杜鹃:悲苦,渲染哀怨悲凄的气氛或思归的心情;乡愁乡思。

感悟“木叶”和“树叶”的区别,探究

由“木叶”发展为“落木”的原因,比较“木叶”、“落

叶”及“黄叶”的区别,进而把握“木叶”的艺术特征,

就会一目了然、水到渠成。例如:

树:后皇嘉树,橘徕服兮。

桂树丛生兮山之幽。

庭中有奇树,绿叶发华滋。

叶:叶密鸟飞碍,风轻花落迟。

皎皎云间月,灼灼叶中华。

给人印象:枝繁叶茂,浓阴匝地。

诗歌的语言富于暗示性,那些微妙的意味往往寄诸言外。

鉴赏诗歌,不仅要品尝言内的意思,而且要品尝言外意味。

得到启示