第21课梦回繁华课件(共27张PPT)2021-2022学年部编版语文八年级上册

文档属性

| 名称 | 第21课梦回繁华课件(共27张PPT)2021-2022学年部编版语文八年级上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

关键词

梦回繁华

第五单元·第21课

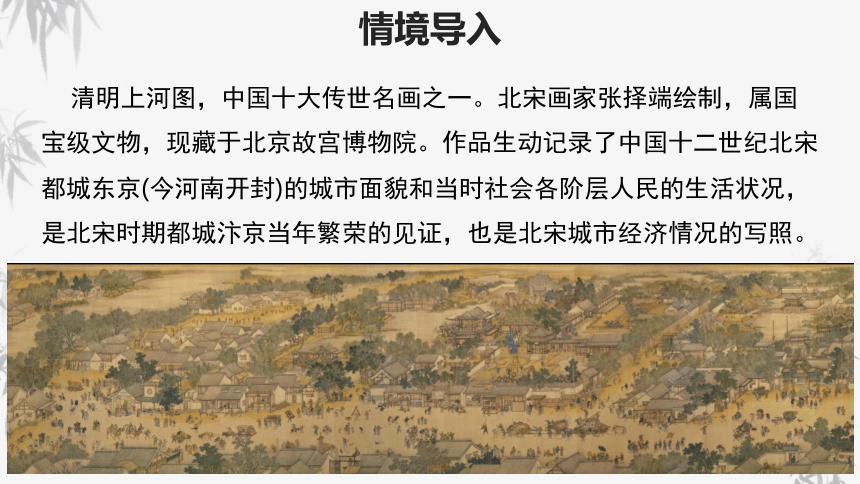

情境导入

清明上河图,中国十大传世名画之一。北宋画家张择端绘制,属国宝级文物,现藏于北京故宫博物院。作品生动记录了中国十二世纪北宋都城东京(今河南开封)的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是北宋时期都城汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。

重点字音

汴梁(biàn) 题跋(bá) 绢本(juàn)

翰林(hàn) 田畴(chóu) 料峭(qiào)

簇拥(cù) 漕运(cáo) 舳舻(zhú lú)

沉檀(tán) 摄取(shè) 遒劲(qiú jìnɡ)

摩肩接踵(zhǒnɡ) 络绎不绝(luò yì)

【题跋】写在书籍,碑帖,字画等前面的文字叫做题,写在后面的,叫做跋,总称题跋。

【田畴】田地,田野。 【酒肆】酒店。

【春寒料峭】形容初春的寒冷。

【舳舻相接】船只首尾衔接。舳,船尾;舻,船头。

【跋涉】爬山过水,形容旅途艰苦。

【内忧外患】指国内的变乱和外来的祸患。

【遒劲】雄健有力。

重点词语

整体感知

第一段:张择端的《清明上河图》便是北宋风俗画作品中最具代表性的。

第二段:张择端,……擅长界画,……这幅画卷必有其特殊意义。

第三段:作品描绘了都城汴京从城郊、汴河到城内街市的繁华景象。

第四段:画面开卷出描绘的是都城汴京近郊的风光。……画面中段是汴河两岸的繁华景象。……后段描写汴梁市区的街道。

第五段:《清明上河图》是一幅写实性很强的作品。……有着文字无法取代的历史价值。

1.请快速浏览文章,找出各段的关键语句(或中心句)。

整体感知

第一段:介绍《清明上河图》产生的社会背景。

第二段:介绍《清明上河图》的作者张择端。

第三段:整体介绍《清明上河图》。

第四段:介绍《清明上河图》的主要内容。

第五段:介绍《清明上河图》的艺术特点和社会价值。

2.概括各段的主要意思。

整体感知

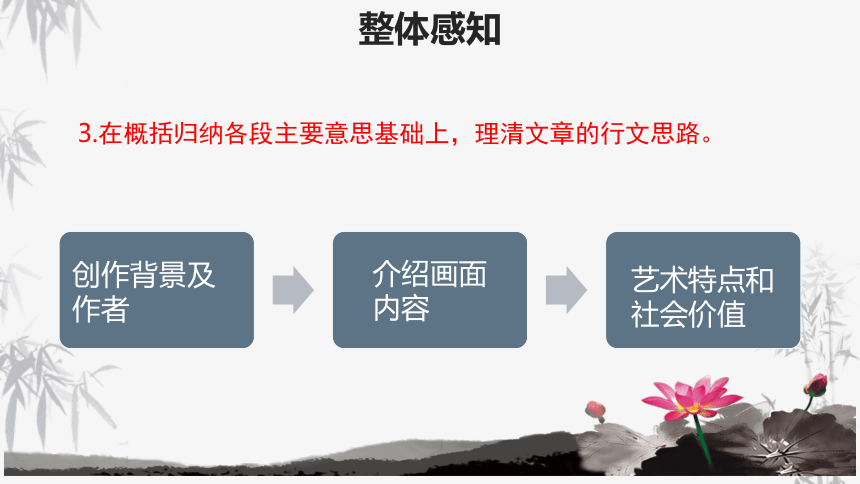

3.在概括归纳各段主要意思基础上,理清文章的行文思路。

创作背景及作者

介绍画面内容

艺术特点和社会价值

本文先从北宋的绘画题材的转变说起,引出说明对象——《清明上河图》,接着对这幅巨画的作者作了简单的介绍,接下来又按照空间顺序具体介绍了《清明上河图》的规模、内容等知识。最后对画作的历史写实价值又作了揭示。

就全文而言,使用了由概括到具体,由具象到抽象的逻辑顺序。

整体感知

1.为什么要用一整段(第2段)来介绍张择端及其创作动机?

这是一种“知人论世”的写法。画作创作的年代距今已经久远,作者张择端又“生卒年不详”,若不尽量弄清楚他的身世和创作动机,就不可能了解这幅画作的真正价值。

文本探究

2.作者在写《清明上河图》时,列举《东京梦华录》有什么用意?

作者列举《东京梦华录》是为了说明《清明上河图》是一幅写实性很强的作品,画中所绘景物与文献中有关汴梁的记载基本一致,画中丰富的内容有着文字无法取代的历史价值。

文本探究

3.课文详写了哪些内容,略写了哪些内容?为什么这样安排?

详写:画的内容,画的艺术特色及地位。

略写:张择端的生平,画的整体特点。

介绍画的内容时详写了汴河虹桥,略写了其它内容。

详写画作内容体现了作者的写作目的,内容是画作的核心;详写它的艺术特色和成就能突出《清明上河图》的价值和历史地位。这样安排,疏密有致,使文章中心和重点突出,让读者更容易把握事物。

文本探究

探究文章详略

先总说“作品描绘了都城汴京从城郊、汴河到城内街市的繁华景象”,然后依次介绍画面开卷处(城效)、中段(汴河两岸)、后段(汴梁市区)的内容。采用了由总到分、空间转换的顺序,这样井然有序、层次分明。

品读文本

文章介绍《清明上河图》画面的主要内容,采用了怎样的说明顺序?

艺术价值

《清明上河图》的价值

品读文本

文中从哪几方面介绍《清明上河图》的价值?

手卷形式,散点透视

繁而不乱,长而不冗

段落清晰,结构严谨

采用兼工,线条遒劲,笔法灵动

史学价值

写实性强

内容丰富

12世纪中国城市生活资料

东方传统绘画技法之一,中国画、波斯细密画都采用这种方法。它不同于西方的焦点透视。焦点透视只有一个观察焦点,散点透视则有许多“点”,如《清明上河图》。在表现景物时,它可以将焦点透视表现的近大远小的景物,用多视点处理成平列的同等大小的景物。这样可以在有限的图画中表达许多主题,像一幅可以边走边看的长卷轴散点透视法,可以比较充分地表现空间跨度比较大的景物的方方面面,这是传统中国画的一个很大的优点。

散点透视法

绘画常识

(1)列数字

“纵24.8厘米,横528.7厘米”,既有准确数字也有约数,表述严谨,让读者直观感受画卷价值。

品读文本

分析说明方法

课文都使用了那些说明方法?有何表达效果?请依次举例说明。

(2)引用

画中的“孙阳店” “脚店”等与东京梦华录中所记的“曹婆婆皱饼”“正店72户……其余皆未知脚店”等,无有不符。直接引用文献资料,既清楚,又有权威性。

(3)打比方

“整个长卷犹如一部乐章,有慢板、柔板逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声”,生动形象地展示画面的疏密和主次,给人以强烈艺术感。

(4)摹状貌

“船夫们呼唤叫喊,握篙盘索,桥上呼应相接,岸边挥臂助阵”,将画面内容做生动形象描写,化静为动,把画面写活了,给人立体感。

品读文本

传神的比喻

品读文本

体味语言的文学性

“整个长卷犹如一部乐章,有慢板、柔板逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声,留下无尽的回味”

以声写形,灵动巧妙,形象地表明了画卷疏密相间,错落有致的特点。

使用四字短语

疏林薄雾,农舍田畴,春寒料峭 ;摩肩接踵,络绎不绝。

概括力强,读来朗朗上口,别具情味。

细腻传神的描写

忙碌的船工从停泊在河边的粮床上卸下沉重的粮包,纤夫们拖着船,逆水行驶。

使画面有了动感,让读者感受画面的逼真,感叹其艺术之精湛。

1.《清明上河图》画面展示了北宋时期汴京城的繁华景象。

2.这幅画创作于北宋内忧外患时期,蕴含着画作者对表面繁华实则危机四伏的社会现实的洞察。

3.对于南渡的北宋移民来说,这幅画正是回首故土、梦回繁华的写照。

品读文本

联系文本内容,说说标题“梦回繁华”的深刻含意。

文题表明画面要表达的景象是已成为历史的繁华。

梦回繁华

拓展延伸

有时候,一幅画就是一首诗,一首蕴含着“写作者”炙热浓烈情感的诗;有时候,一幅画就是一阕乐,一阕饱含着“弹奏者”思维愿景的乐;有时候,一幅画就是一段历史,一段彰显着“创作者”或“描述者”抚今追昔的历史。《清明上河图》给予后人的也许不仅仅是卷面呈现的“繁华”。

梦回繁华

繁而不乱

长而不冗

《清明上河图》

情感

语言

特征

对象

赞叹、自豪

平实

典雅

详略得当

条理清晰

内容小结

拓展延伸

阅读下面的文字,说说这篇文章是如何表现音乐魅力的。

以视觉写听觉,辅以自身的感受,使音乐的特点更加真切。

这是在聆听贝多芬这部伟大的交响乐时我所看到的:

我首先看到广阔的平原:空荡、平坦,我认为它是灌木叶腐殖土层,很干燥。平原上没有羊群,也没有人。我疲劳不堪,躺在地上。我先试着站起来,但没有成功,不过我一点一点跪起来,然后站立,面朝着天。

我头上的天空是阴沉的。处处都笼罩着雾气,我只发现远处时而闪过黄色的光线,而且变得越来越耀眼,光照越来越扩展。它们渐渐照亮了天边,先是桔黄色,然后变成紫铜色。

中国传世名画

顾恺之《洛神赋图》

阎立本《步辇图》

拓展延伸

唐宫仕女图

韩滉《五牛图》

拓展延伸

顾闳中《韩熙载夜宴图》

黄公望《富春山居图》

拓展延伸

布置作业

选取自己喜欢的一幅画,参考相关资料,用准确的说明、贴切的描述把它介绍给大家。

①在深思和遐想中,我们会有所感悟。

②这时的景与物都已经不是简简单单的景与物了,它昭示着一种道理,喻示着一种理念。

③看到黎明时,我们感悟到它冲破黑暗的力量;看到朝阳时,我们同样感悟到它孕育希望的艰难。

④有时,景与物也昭示着一种自然哲理。

⑤俗话说:“万物皆有理。”

⑥我们生活在大自然中,雄奇的山峰,广阔的原野,欢快的溪流,深沉的海洋,都会引起我们的深思。

⑦朝晖夕阴,寒来暑往,花开叶落,鸟语虫鸣,都会引起我们的遐想。

给下列句子排列顺序( )

⑤⑥⑦①④③②

课堂检测

壹

再 见

梦回繁华

第五单元·第21课

情境导入

清明上河图,中国十大传世名画之一。北宋画家张择端绘制,属国宝级文物,现藏于北京故宫博物院。作品生动记录了中国十二世纪北宋都城东京(今河南开封)的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是北宋时期都城汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。

重点字音

汴梁(biàn) 题跋(bá) 绢本(juàn)

翰林(hàn) 田畴(chóu) 料峭(qiào)

簇拥(cù) 漕运(cáo) 舳舻(zhú lú)

沉檀(tán) 摄取(shè) 遒劲(qiú jìnɡ)

摩肩接踵(zhǒnɡ) 络绎不绝(luò yì)

【题跋】写在书籍,碑帖,字画等前面的文字叫做题,写在后面的,叫做跋,总称题跋。

【田畴】田地,田野。 【酒肆】酒店。

【春寒料峭】形容初春的寒冷。

【舳舻相接】船只首尾衔接。舳,船尾;舻,船头。

【跋涉】爬山过水,形容旅途艰苦。

【内忧外患】指国内的变乱和外来的祸患。

【遒劲】雄健有力。

重点词语

整体感知

第一段:张择端的《清明上河图》便是北宋风俗画作品中最具代表性的。

第二段:张择端,……擅长界画,……这幅画卷必有其特殊意义。

第三段:作品描绘了都城汴京从城郊、汴河到城内街市的繁华景象。

第四段:画面开卷出描绘的是都城汴京近郊的风光。……画面中段是汴河两岸的繁华景象。……后段描写汴梁市区的街道。

第五段:《清明上河图》是一幅写实性很强的作品。……有着文字无法取代的历史价值。

1.请快速浏览文章,找出各段的关键语句(或中心句)。

整体感知

第一段:介绍《清明上河图》产生的社会背景。

第二段:介绍《清明上河图》的作者张择端。

第三段:整体介绍《清明上河图》。

第四段:介绍《清明上河图》的主要内容。

第五段:介绍《清明上河图》的艺术特点和社会价值。

2.概括各段的主要意思。

整体感知

3.在概括归纳各段主要意思基础上,理清文章的行文思路。

创作背景及作者

介绍画面内容

艺术特点和社会价值

本文先从北宋的绘画题材的转变说起,引出说明对象——《清明上河图》,接着对这幅巨画的作者作了简单的介绍,接下来又按照空间顺序具体介绍了《清明上河图》的规模、内容等知识。最后对画作的历史写实价值又作了揭示。

就全文而言,使用了由概括到具体,由具象到抽象的逻辑顺序。

整体感知

1.为什么要用一整段(第2段)来介绍张择端及其创作动机?

这是一种“知人论世”的写法。画作创作的年代距今已经久远,作者张择端又“生卒年不详”,若不尽量弄清楚他的身世和创作动机,就不可能了解这幅画作的真正价值。

文本探究

2.作者在写《清明上河图》时,列举《东京梦华录》有什么用意?

作者列举《东京梦华录》是为了说明《清明上河图》是一幅写实性很强的作品,画中所绘景物与文献中有关汴梁的记载基本一致,画中丰富的内容有着文字无法取代的历史价值。

文本探究

3.课文详写了哪些内容,略写了哪些内容?为什么这样安排?

详写:画的内容,画的艺术特色及地位。

略写:张择端的生平,画的整体特点。

介绍画的内容时详写了汴河虹桥,略写了其它内容。

详写画作内容体现了作者的写作目的,内容是画作的核心;详写它的艺术特色和成就能突出《清明上河图》的价值和历史地位。这样安排,疏密有致,使文章中心和重点突出,让读者更容易把握事物。

文本探究

探究文章详略

先总说“作品描绘了都城汴京从城郊、汴河到城内街市的繁华景象”,然后依次介绍画面开卷处(城效)、中段(汴河两岸)、后段(汴梁市区)的内容。采用了由总到分、空间转换的顺序,这样井然有序、层次分明。

品读文本

文章介绍《清明上河图》画面的主要内容,采用了怎样的说明顺序?

艺术价值

《清明上河图》的价值

品读文本

文中从哪几方面介绍《清明上河图》的价值?

手卷形式,散点透视

繁而不乱,长而不冗

段落清晰,结构严谨

采用兼工,线条遒劲,笔法灵动

史学价值

写实性强

内容丰富

12世纪中国城市生活资料

东方传统绘画技法之一,中国画、波斯细密画都采用这种方法。它不同于西方的焦点透视。焦点透视只有一个观察焦点,散点透视则有许多“点”,如《清明上河图》。在表现景物时,它可以将焦点透视表现的近大远小的景物,用多视点处理成平列的同等大小的景物。这样可以在有限的图画中表达许多主题,像一幅可以边走边看的长卷轴散点透视法,可以比较充分地表现空间跨度比较大的景物的方方面面,这是传统中国画的一个很大的优点。

散点透视法

绘画常识

(1)列数字

“纵24.8厘米,横528.7厘米”,既有准确数字也有约数,表述严谨,让读者直观感受画卷价值。

品读文本

分析说明方法

课文都使用了那些说明方法?有何表达效果?请依次举例说明。

(2)引用

画中的“孙阳店” “脚店”等与东京梦华录中所记的“曹婆婆皱饼”“正店72户……其余皆未知脚店”等,无有不符。直接引用文献资料,既清楚,又有权威性。

(3)打比方

“整个长卷犹如一部乐章,有慢板、柔板逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声”,生动形象地展示画面的疏密和主次,给人以强烈艺术感。

(4)摹状貌

“船夫们呼唤叫喊,握篙盘索,桥上呼应相接,岸边挥臂助阵”,将画面内容做生动形象描写,化静为动,把画面写活了,给人立体感。

品读文本

传神的比喻

品读文本

体味语言的文学性

“整个长卷犹如一部乐章,有慢板、柔板逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声,留下无尽的回味”

以声写形,灵动巧妙,形象地表明了画卷疏密相间,错落有致的特点。

使用四字短语

疏林薄雾,农舍田畴,春寒料峭 ;摩肩接踵,络绎不绝。

概括力强,读来朗朗上口,别具情味。

细腻传神的描写

忙碌的船工从停泊在河边的粮床上卸下沉重的粮包,纤夫们拖着船,逆水行驶。

使画面有了动感,让读者感受画面的逼真,感叹其艺术之精湛。

1.《清明上河图》画面展示了北宋时期汴京城的繁华景象。

2.这幅画创作于北宋内忧外患时期,蕴含着画作者对表面繁华实则危机四伏的社会现实的洞察。

3.对于南渡的北宋移民来说,这幅画正是回首故土、梦回繁华的写照。

品读文本

联系文本内容,说说标题“梦回繁华”的深刻含意。

文题表明画面要表达的景象是已成为历史的繁华。

梦回繁华

拓展延伸

有时候,一幅画就是一首诗,一首蕴含着“写作者”炙热浓烈情感的诗;有时候,一幅画就是一阕乐,一阕饱含着“弹奏者”思维愿景的乐;有时候,一幅画就是一段历史,一段彰显着“创作者”或“描述者”抚今追昔的历史。《清明上河图》给予后人的也许不仅仅是卷面呈现的“繁华”。

梦回繁华

繁而不乱

长而不冗

《清明上河图》

情感

语言

特征

对象

赞叹、自豪

平实

典雅

详略得当

条理清晰

内容小结

拓展延伸

阅读下面的文字,说说这篇文章是如何表现音乐魅力的。

以视觉写听觉,辅以自身的感受,使音乐的特点更加真切。

这是在聆听贝多芬这部伟大的交响乐时我所看到的:

我首先看到广阔的平原:空荡、平坦,我认为它是灌木叶腐殖土层,很干燥。平原上没有羊群,也没有人。我疲劳不堪,躺在地上。我先试着站起来,但没有成功,不过我一点一点跪起来,然后站立,面朝着天。

我头上的天空是阴沉的。处处都笼罩着雾气,我只发现远处时而闪过黄色的光线,而且变得越来越耀眼,光照越来越扩展。它们渐渐照亮了天边,先是桔黄色,然后变成紫铜色。

中国传世名画

顾恺之《洛神赋图》

阎立本《步辇图》

拓展延伸

唐宫仕女图

韩滉《五牛图》

拓展延伸

顾闳中《韩熙载夜宴图》

黄公望《富春山居图》

拓展延伸

布置作业

选取自己喜欢的一幅画,参考相关资料,用准确的说明、贴切的描述把它介绍给大家。

①在深思和遐想中,我们会有所感悟。

②这时的景与物都已经不是简简单单的景与物了,它昭示着一种道理,喻示着一种理念。

③看到黎明时,我们感悟到它冲破黑暗的力量;看到朝阳时,我们同样感悟到它孕育希望的艰难。

④有时,景与物也昭示着一种自然哲理。

⑤俗话说:“万物皆有理。”

⑥我们生活在大自然中,雄奇的山峰,广阔的原野,欢快的溪流,深沉的海洋,都会引起我们的深思。

⑦朝晖夕阴,寒来暑往,花开叶落,鸟语虫鸣,都会引起我们的遐想。

给下列句子排列顺序( )

⑤⑥⑦①④③②

课堂检测

壹

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读