第22课《孟子三章——得道多助,失道寡助》课件(共51张PPT)2021—2022学年部编版语文八年级上册

文档属性

| 名称 | 第22课《孟子三章——得道多助,失道寡助》课件(共51张PPT)2021—2022学年部编版语文八年级上册 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

得道多助失道寡助

孟子(约前372一前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人,战国时期思想家、教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称。地位仅次于孔子。

孟子的政治主张主要是“仁政”、“王道”,主张和平,反对战争。提倡君王要“与民同乐”,人与人之间要相亲相爱,希望人们能安居乐业。

孟子语录:

老吾老,以及人之老;

幼吾幼,以及人之幼。

尽信书,则不如无书。

穷不失义,故士得己焉;

达不离道,故民不失望焉。

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子及其弟子的言行、政治主张、哲学主张、个人修养,伦理道德等思想观点和政治活动的书。共七篇,是孟子和他的弟子万章等合著的。

《孟子》是以记言为主的语录体散文,其中有许多长篇大论,气势磅礴,议论尖锐、机智而雄辩,对后世的散文写作产生了深刻的影响。?

《孟子》《论语》《大学》《中庸》

合称四书

孟子故事

孟母三迁

孟母三迁

邹孟轲母,号孟母。其舍近墓。孟子之少也,嬉游为墓间之事,踊跃筑埋。孟母曰:“此非吾所以居处子也。”乃去。舍市傍,其嬉戏为贾人炫卖之事。孟母又曰:“此非吾所以处吾子也。”复徙居学宫之傍。其嬉游乃设俎豆,揖让进退。孟母曰:“真可以处居子矣。”遂居。及孟子长,学六艺,卒成大儒之名。君子谓孟母善以渐化。

译文

孟子的母亲,世人称她孟母。孟子小时候,居住的地方离墓地很近,孟子学了些祭拜之类的事,玩起办理丧事的游戏。他的母亲说:“这个地方不适合孩子居住。”于是将家搬到集市旁,孟子学了些做买卖和屠杀的东西。母亲又想:“这个地方还是不适合孩子居住。”又将家搬到学宫旁边。孟子学习会了在朝廷上鞠躬行礼及进退的礼节。孟母说:“这才是孩子居住的地方。”就在这里定居下来了。等孟子长大成人后,学成六艺,获得大儒的名望.君子以为这都是孟母逐步教化的结果。

孟母断机杼

孟母姓仉(zhǎng)氏,孟子之母。夫死,狭子以居,三迁为教。及孟子稍长,就学而归,母方织,问曰:“学何所至矣?”对曰:“自若也。”母愤因以刀断机,曰:“子之废学,犹吾之断斯机也。”孟子惧,旦夕勤学,遂成亚圣。

孟母姓仉(zhang)氏,是孟子的母亲。丈夫死后,和儿子孟子生活在一起,为了教育儿子曾经三次搬家(见孟母三迁)。到孟子年龄大一点,孟子经常逃学,一天,他很早就回来了,孟母正在织布,孟母看见他,便问他:“读书学习是为了什么?”孟子说:“为了自己。”孟母非常气愤,就剪断织布机(上的布),说:“你荒废学业,就像我剪断这织布机(上的布)。”孟子感到害怕,每天勤学苦读,后来成为仅次于孔子的圣人。

今天我们学习的《得道多助,失道寡助》这篇课文就论述了战争中民心向背的问题,指出民心所向,是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。

注音和节奏

夫

郭

粟

寡

戚

畔

封疆

jiāng

fú

guō

sù

gu?

qī

pàn

补充注释:

重点实词

道:

就是王道、仁政

米粟:泛指粮食

天时:有利于作战的天气、时令

地利:有利于作战的地理条件

人和:人心所向,内部团结

城

:内城

郭:外城

君子:施行仁政的人

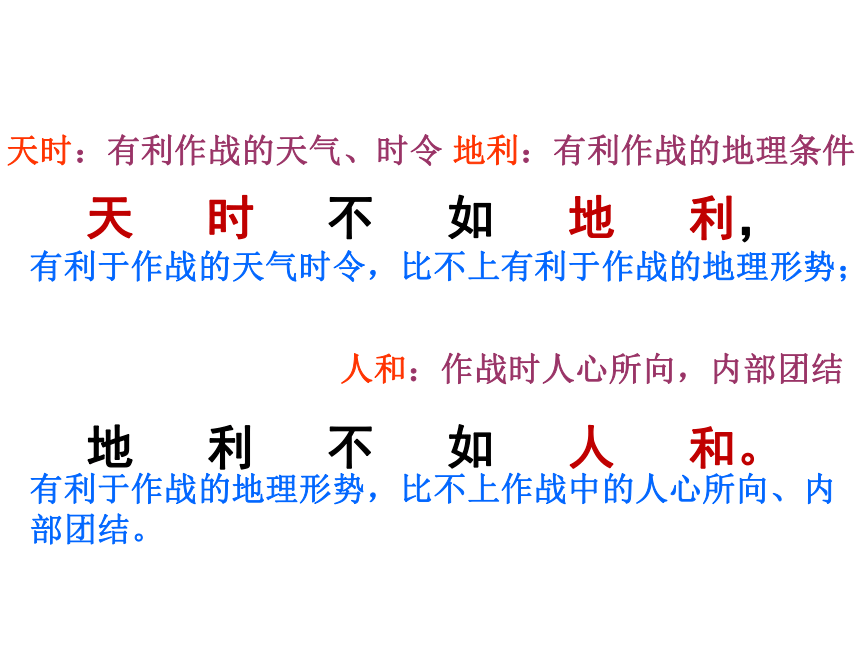

天

时

不

如

地

利,

地

利

不

如

人

和。

人和:作战时人心所向,内部团结

天时:有利作战的天气、时令

地利:有利作战的地理条件

有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

有利于作战的天气时令,比不上有利于作战的地理形势;

三

里

之

城,七

里

之

郭,环

而

攻之

而

不

胜。夫

环

而

攻

之,必

有

得天

时

者

矣;然

而

不

胜

者,是

天

时不

如

地

利

也。

城:内城

郭:外城

环:围

而:表转折

夫:语首助词,无实义

是:这

者…也:判断句标志

一座方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起

来攻打它,却不能取胜。

采用四面包围的方式攻城,必定有得

到有利作战的天气时令了;

可是不能取胜,这是因为有利作

战的天气时令比不上有利作战的地理形势啊。

城

非

不

高

也,池

非

不

深

也,兵

革

非

不

坚

利

也,米

粟

非

不

多

也;委

而

去

之,是

地

利

不

如

人

和

也。

城:城墙

池:护城河

坚:坚固

利:锋利

米粟:粮草

委:放弃

去:离开

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,

武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,

但是守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地

理形势再好,也比不上人心一致、内部团结啊。

故

曰,

域

民

不

以

封

疆

之

界,

固

国

不

以

山

溪

之

险,

威

天

下

不

以

兵

革

之

利。得

道

者

多

助,

失

道

者

寡

助。

所以说,使人们定居下来,不能靠疆域的边界,

巩固国防不能靠山河的险要,

震慑天下不能靠武器的

锐利。能施行仁政的君主,帮助、支持他的人就多,

不行“仁政”的君主,支持、帮助他的人就少。

故:所以

以:凭借、依靠

固:巩固

国:国防

威:威慑

得道:能够施行治国得正道

寡:少

寡

助

之

至,

亲

戚

畔

之;

多

助

之

至,

天

下

顺

之。以

天

下

之

所

顺,

攻

亲

戚

之

所

畔,

故

君

子

有

不

战,

战

必

胜

矣。

帮助他的人少到了极点,内外亲属也会背叛他;帮助他

的人多到极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归

顺他的条件,去攻打那连亲人都反对他的寡助之君,

所以,

能行“仁政”的君主不战则已,战就一定胜利。

至:极点

亲戚:内外亲属

畔:同“叛”,背叛

以:凭借

君子:行仁政的君主

学习第一部分:

本文提出了什么论点?

由论点看,决定战争胜负的要素有哪些?

其中最重要的要素是什么?

分析课文

析

本文是一篇议论文,请找出中心论点。

论点:

天时不如地利,地利不如人和。

孟子提出三个概念:天时、地利、人和,并将这三者加以比较,层层推进。用两个“不如”强调了“人和”的重要性。三者之间的比较,实质上是重在前者与后者的比较,强调指出各种客观因素在战争的攻与守中都比不上人的主观条件“人和”的因素,决定战争胜负的是人而不是物。

文章开头两句的作用?

开宗明义。摆出观点,提挈全文,指明“人和”是克敌制胜的首要条件。

该论点采用了什么修辞?

顶真。上句的“地利”是下句的开头,使句子环环相扣,引人入胜。

讨论:“三里之城——不如地利也”属于什么论证方法?摆出了什么论据?有何作用?

举例论证。

论据内容:围攻一座小城但不能取胜。

论证了中心论点的前半部分内容:“天时不如地利”

,强调了“地利”重要性。

天时

而

环

攻

之

地利

不如

举例证明论点一:天时不如地利(从进攻一方而言)

攻城:

守方

“城非不高也——地利不如人和也”

举例论证。

论据内容:城高池深、兵利革坚、米粟充足但弃城而逃。

论证中心论点的后半部分内容:“地利不如人和”,突出人和的重要性

。

本段属于什么论证方法?摆出了什么论据?有何作用?

守城:

城高

池深

兵革利

米粟多

守方

地利

攻方

委而去之

人和

不如

举例证明论点二:地利不如人和

(从防御一方而言)

该句运用什么句式?有什么表达效果?

四个并列的双重否定排比句。该句从多个方面强调守城一方占尽地利,但结果却弃城而逃,从而有力证明了“人和”的重要。起肯定、加强语言气势的作用,整齐的句式,使得文章气势奔放,具有很强的说服力。

“城非~池非~兵革非不~米粟非不~”

该句运用什么修辞?什么论证方法?

有什么作用?

三个并列的排比否定句。

道理论证。

侧重于治国来表述,起承上启下的过渡作用,从反面强调“人和”的重要性。

“域民不以~固国不以~威力天下不以~”

?

运用什么论证方法?有什么效果?

运用对比论证,把“得道者”与“失道者”的后果进行对比,点明文章主旨。

“寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。”

战争

域民

固国

威天下

治国

得道多助

失道寡助

主张(结论)

施行“仁政”

(反面论证)

(对比论证)

排比

论点范围

天时不如地利

地利不如人和

攻方失利

小城郭环而攻之而不胜

论点

论证

结论

事实

论据

守方失利

城高池深兵利粮足不守

战争需

要人和

域民……

固国……

威天下……

道理论证

治国需

要人和

得道多助

失道寡助

是什么

为什么

怎么样

施行仁政

才能人和

→顺

→畔

顺攻畔战必胜

文章是怎样论证中心论点的?

开篇提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”,然后从进攻一方举例论证“天时不如地利”,再从防守一方举例论证“地利不如人和”,得出治国的道理:得道者多助,失道者寡助。

“道”是什么?它和“人和”有何关系?

“道”即指仁政、正道。“得道”就是施行仁政。

施行“仁政”则“多助”,“多助”则“天下顺之”,这就是“人和”,即得到人民的支持和拥护。

本篇主要是谈战争呢,还是谈政治呢?

本篇主要是谈政治,是借战争谈政治。孟子借谈战争的取胜条件以阐明他的政治主张,他主张国君要有仁德,施行仁政(“得道”),这样才能“多助”,众人才会归顺,而“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能治理好。

理清结构:

本文按

“提出论点-分析论证-得出结论”的顺序给本文划分层次。

艺术特色:

1、层次清楚,结构完整,论证严密,并使用类比论证,善于说理。

2、运用排比、对偶、顶真等修辞手法,气势磅礴,具有极强的说服力、感召力。

排比

如:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

对偶

如:得道者多助,失道者寡助。

顶真

如:天时不如地利,地利不如人和。

在现代生活中,“得道多助,失道寡助”仍然有其普遍意义,请结合你的生活,谈谈对“道”的理解。

以国家外交而言,“道”指国家之间和平共处,互不侵犯;

以国家内部而言,“道”指爱民,为百姓着想;

以个人而言,“道”指与人为善,仁义道德。

合作探究

你认为

“人和”在现代社会还有现实意义吗?

谁能从历史上或现实中举个借助“天时”取得作战胜利的例子?

草船借箭.诸葛亮借助大雾的天气迷惑曹军,使曹军把好多的箭射到他的草船上来。

赤壁之战。诸葛亮借助东风,让熊熊燃烧着的很多小船冲向曹军的战船,把曹军烧得溃不成军,伤亡过半。

拓展研究

你知道历史上或生活中的哪些例子印证了“得道多助,失道寡助”

这一古训?

文王姬昌为西伯时,“笃仁,敬老,慈少,”礼贤下士,赡养老者,所以人民拥护,贤士归心,为后代周代商而立奠定了基础。

商纣王虽然天资敏捷,却不行仁政,“厚赋税以实鹿台之钱,而盈巨桥之粟”,以酷刑残害臣民,最终“民罔不欲丧”,众叛亲离,葬送了商朝。

1、是天时不如地利也

2、池非不深也

3、兵革非不坚利也

4、委而去之

5、人和

6、域民

7、固国

8、威天下

9、寡助之至

10、亲戚畔之

11、亲戚畔之

代词,这(是因为)

护城河

武器装备,兵:兵器

革:皮革

委:放弃

去:离开

人心所向,上下团结

界限,这里意思是限制

巩固

威慑

到

通“叛”,背叛

他,指寡助之君

之

域民不以封疆之界

三里之城

亲戚畔之

虎见之,庞然大物也

寡助之至

辍耕之垄上

何陋之有

予独爱莲之出淤泥而不染

虽我之死

结构助词:的

代词:他,指代寡助之君

动词:到、去

宾语前置标志,无义

放在主谓间,取消句子独立性,无义

代词:它,指代驴子

1

2

3

4

5

6

久之,目似瞑

语气助词,无义

一词多义

古:内外亲属

今:和自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员

去

古:逃跑

今:到

……去

池

古:护城河

今:池塘

古今异义:

亲戚:

词类活用

环:名词作状语

围

域:名词用作动词

限制

固:形容词的使动用法

使……巩固

威:形容词用作动词

震慑

一词多义

利

之

地利不如人和:有利

兵革非不坚利也:锐利

三里之城:的

环而攻之而不胜:代词

多助之至:到

古今异义

郭

池

委

域

是

亲戚

古:外城

今:姓氏

古:护城河

今:池塘

古:放弃

今:委任

古:界限、限制

今:地域

古:这

今:判断动词

古:亲戚朋友,包括父母兄弟

今:跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员

2.通假字。

畔通“叛”,背叛。亲戚畔之。

3.虚词。

之

代词

他

亲戚畔之

助词

的

三里之城

动词

到

寡助之至

而

表并列

并且

泉香而酒冽

表修饰

着、地

夫环而攻之

表转折

却、但是

攻之而不胜

1、作者孟子,战国人,是孔子以后_______思想的代表人物。

2下列朗读节奏正确的一组是(

)

A、域民/不以/封疆之界,固/国/不以/山溪之/险,威/天下不以/兵革之/利。

B、域民不/以封疆/之界,固国不/以山溪之险,威天下不以/兵革之利。

C、域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

D、域/民不以/封疆/之界,固/国不以/山溪/之险,威/天下不以/兵革/之利。

儒家

C

3、对“得道者多助”理解正确的是(

)

A、能搞好内部团结的君主,他帮助支持的人就多。

B、能讲明正确道理的君主,帮助支持他的人就多。

C、能懂得统治方法的君主,他帮助支持的人就多。

D、能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多。

4、这段文字论述的中心意思是(

)

A、民心所向,上下团结,则战无不胜。

B、不能靠划定的疆域界线,管理百姓。

C、不能靠山河的险要,巩固国防。

D、不能靠武力的强大,震慑天下。

D

A

4、文中所论述的决定战争胜负的最重要的因素是____

从中可以反映孟子_______

的政治思想。

5、全文论述的中心论点句是______________________。

作者围绕它展开论述,其意图是借论战来阐明______________________________。

人和

民贵君轻

天时不如地利,地利不如人和

实行“仁政”的重要性)

③文中的“道”与下面哪个词中的“道”意思相近?

A.道德 B.道歉 C.道路 D.王道

④“战必胜”的根本原因是(原文)______________

⑤这篇文章论述的中心意思是(

)

A.民心所向,上下团结,则战无不胜。

B.不能靠划定的疆域界限,管理百姓。

C.不能靠山河的险要巩固国防。

D.不能靠武力的强大,威慑天下。

美国失去了联合国人权委员会的席位,这件事情证明了借“人权”干涉别国内政是不得人心的,也证明了孟子说的“

,

”是合乎科学论断的。

练习:用《<孟子>两章》中的原句回答

得道多助

失道寡助

阅读下面文字,完成题目。(整篇课文给出作为文段)

1、选出与“三里之城,七里之郭”中“之”字用法相同的一项(

)

A寡助之至,亲戚畔之

B水陆草木之花

C肉食者谋之:(这)件事

D两狼之并驱如故

2、选出下列各句中加点词解释错误的一项(

)

A兵革非不坚利也

兵:兵器

B寡助之至

至:极点

C域民不以封疆之界

域:区域

D亲戚畔之

畔:通“叛”,背叛

3、选出下列翻译正确的一项(

)

A委而去之(萎靡不振地逃跑)

B池非不深也(池塘不是不深)C固国不以山溪之险(巩固国都,不能靠山河的险要)D故君子有不战,战必胜矣(所以君子不战则已,战就一定胜利)

B

C

D

4、选出对文章分析内容分析错误的一项(

)

A孟子认为“战必胜”的必要条件是“得道”。

B”君子”是指文中所说的“得道者”。

C文章主要论述了弱者可以战胜强者。

D”得道者多助”的“道”在文中指“施行仁政”

5、选出下面说法不正确的一项(

)

A文章运用了大量的排比句式,显得很有气势。

B第二段设了一个守城的例子论证了“天时不如地利”。

C文章最后一段运用了对比的写法,突出了“得道”的作用。

D画线的句子(“域民不以……威天下……”这三句)从反面论证了“人和”的重要

C

B

得道多助失道寡助

孟子(约前372一前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人,战国时期思想家、教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称。地位仅次于孔子。

孟子的政治主张主要是“仁政”、“王道”,主张和平,反对战争。提倡君王要“与民同乐”,人与人之间要相亲相爱,希望人们能安居乐业。

孟子语录:

老吾老,以及人之老;

幼吾幼,以及人之幼。

尽信书,则不如无书。

穷不失义,故士得己焉;

达不离道,故民不失望焉。

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子及其弟子的言行、政治主张、哲学主张、个人修养,伦理道德等思想观点和政治活动的书。共七篇,是孟子和他的弟子万章等合著的。

《孟子》是以记言为主的语录体散文,其中有许多长篇大论,气势磅礴,议论尖锐、机智而雄辩,对后世的散文写作产生了深刻的影响。?

《孟子》《论语》《大学》《中庸》

合称四书

孟子故事

孟母三迁

孟母三迁

邹孟轲母,号孟母。其舍近墓。孟子之少也,嬉游为墓间之事,踊跃筑埋。孟母曰:“此非吾所以居处子也。”乃去。舍市傍,其嬉戏为贾人炫卖之事。孟母又曰:“此非吾所以处吾子也。”复徙居学宫之傍。其嬉游乃设俎豆,揖让进退。孟母曰:“真可以处居子矣。”遂居。及孟子长,学六艺,卒成大儒之名。君子谓孟母善以渐化。

译文

孟子的母亲,世人称她孟母。孟子小时候,居住的地方离墓地很近,孟子学了些祭拜之类的事,玩起办理丧事的游戏。他的母亲说:“这个地方不适合孩子居住。”于是将家搬到集市旁,孟子学了些做买卖和屠杀的东西。母亲又想:“这个地方还是不适合孩子居住。”又将家搬到学宫旁边。孟子学习会了在朝廷上鞠躬行礼及进退的礼节。孟母说:“这才是孩子居住的地方。”就在这里定居下来了。等孟子长大成人后,学成六艺,获得大儒的名望.君子以为这都是孟母逐步教化的结果。

孟母断机杼

孟母姓仉(zhǎng)氏,孟子之母。夫死,狭子以居,三迁为教。及孟子稍长,就学而归,母方织,问曰:“学何所至矣?”对曰:“自若也。”母愤因以刀断机,曰:“子之废学,犹吾之断斯机也。”孟子惧,旦夕勤学,遂成亚圣。

孟母姓仉(zhang)氏,是孟子的母亲。丈夫死后,和儿子孟子生活在一起,为了教育儿子曾经三次搬家(见孟母三迁)。到孟子年龄大一点,孟子经常逃学,一天,他很早就回来了,孟母正在织布,孟母看见他,便问他:“读书学习是为了什么?”孟子说:“为了自己。”孟母非常气愤,就剪断织布机(上的布),说:“你荒废学业,就像我剪断这织布机(上的布)。”孟子感到害怕,每天勤学苦读,后来成为仅次于孔子的圣人。

今天我们学习的《得道多助,失道寡助》这篇课文就论述了战争中民心向背的问题,指出民心所向,是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。

注音和节奏

夫

郭

粟

寡

戚

畔

封疆

jiāng

fú

guō

sù

gu?

qī

pàn

补充注释:

重点实词

道:

就是王道、仁政

米粟:泛指粮食

天时:有利于作战的天气、时令

地利:有利于作战的地理条件

人和:人心所向,内部团结

城

:内城

郭:外城

君子:施行仁政的人

天

时

不

如

地

利,

地

利

不

如

人

和。

人和:作战时人心所向,内部团结

天时:有利作战的天气、时令

地利:有利作战的地理条件

有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

有利于作战的天气时令,比不上有利于作战的地理形势;

三

里

之

城,七

里

之

郭,环

而

攻之

而

不

胜。夫

环

而

攻

之,必

有

得天

时

者

矣;然

而

不

胜

者,是

天

时不

如

地

利

也。

城:内城

郭:外城

环:围

而:表转折

夫:语首助词,无实义

是:这

者…也:判断句标志

一座方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起

来攻打它,却不能取胜。

采用四面包围的方式攻城,必定有得

到有利作战的天气时令了;

可是不能取胜,这是因为有利作

战的天气时令比不上有利作战的地理形势啊。

城

非

不

高

也,池

非

不

深

也,兵

革

非

不

坚

利

也,米

粟

非

不

多

也;委

而

去

之,是

地

利

不

如

人

和

也。

城:城墙

池:护城河

坚:坚固

利:锋利

米粟:粮草

委:放弃

去:离开

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,

武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,

但是守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地

理形势再好,也比不上人心一致、内部团结啊。

故

曰,

域

民

不

以

封

疆

之

界,

固

国

不

以

山

溪

之

险,

威

天

下

不

以

兵

革

之

利。得

道

者

多

助,

失

道

者

寡

助。

所以说,使人们定居下来,不能靠疆域的边界,

巩固国防不能靠山河的险要,

震慑天下不能靠武器的

锐利。能施行仁政的君主,帮助、支持他的人就多,

不行“仁政”的君主,支持、帮助他的人就少。

故:所以

以:凭借、依靠

固:巩固

国:国防

威:威慑

得道:能够施行治国得正道

寡:少

寡

助

之

至,

亲

戚

畔

之;

多

助

之

至,

天

下

顺

之。以

天

下

之

所

顺,

攻

亲

戚

之

所

畔,

故

君

子

有

不

战,

战

必

胜

矣。

帮助他的人少到了极点,内外亲属也会背叛他;帮助他

的人多到极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归

顺他的条件,去攻打那连亲人都反对他的寡助之君,

所以,

能行“仁政”的君主不战则已,战就一定胜利。

至:极点

亲戚:内外亲属

畔:同“叛”,背叛

以:凭借

君子:行仁政的君主

学习第一部分:

本文提出了什么论点?

由论点看,决定战争胜负的要素有哪些?

其中最重要的要素是什么?

分析课文

析

本文是一篇议论文,请找出中心论点。

论点:

天时不如地利,地利不如人和。

孟子提出三个概念:天时、地利、人和,并将这三者加以比较,层层推进。用两个“不如”强调了“人和”的重要性。三者之间的比较,实质上是重在前者与后者的比较,强调指出各种客观因素在战争的攻与守中都比不上人的主观条件“人和”的因素,决定战争胜负的是人而不是物。

文章开头两句的作用?

开宗明义。摆出观点,提挈全文,指明“人和”是克敌制胜的首要条件。

该论点采用了什么修辞?

顶真。上句的“地利”是下句的开头,使句子环环相扣,引人入胜。

讨论:“三里之城——不如地利也”属于什么论证方法?摆出了什么论据?有何作用?

举例论证。

论据内容:围攻一座小城但不能取胜。

论证了中心论点的前半部分内容:“天时不如地利”

,强调了“地利”重要性。

天时

而

环

攻

之

地利

不如

举例证明论点一:天时不如地利(从进攻一方而言)

攻城:

守方

“城非不高也——地利不如人和也”

举例论证。

论据内容:城高池深、兵利革坚、米粟充足但弃城而逃。

论证中心论点的后半部分内容:“地利不如人和”,突出人和的重要性

。

本段属于什么论证方法?摆出了什么论据?有何作用?

守城:

城高

池深

兵革利

米粟多

守方

地利

攻方

委而去之

人和

不如

举例证明论点二:地利不如人和

(从防御一方而言)

该句运用什么句式?有什么表达效果?

四个并列的双重否定排比句。该句从多个方面强调守城一方占尽地利,但结果却弃城而逃,从而有力证明了“人和”的重要。起肯定、加强语言气势的作用,整齐的句式,使得文章气势奔放,具有很强的说服力。

“城非~池非~兵革非不~米粟非不~”

该句运用什么修辞?什么论证方法?

有什么作用?

三个并列的排比否定句。

道理论证。

侧重于治国来表述,起承上启下的过渡作用,从反面强调“人和”的重要性。

“域民不以~固国不以~威力天下不以~”

?

运用什么论证方法?有什么效果?

运用对比论证,把“得道者”与“失道者”的后果进行对比,点明文章主旨。

“寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。”

战争

域民

固国

威天下

治国

得道多助

失道寡助

主张(结论)

施行“仁政”

(反面论证)

(对比论证)

排比

论点范围

天时不如地利

地利不如人和

攻方失利

小城郭环而攻之而不胜

论点

论证

结论

事实

论据

守方失利

城高池深兵利粮足不守

战争需

要人和

域民……

固国……

威天下……

道理论证

治国需

要人和

得道多助

失道寡助

是什么

为什么

怎么样

施行仁政

才能人和

→顺

→畔

顺攻畔战必胜

文章是怎样论证中心论点的?

开篇提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”,然后从进攻一方举例论证“天时不如地利”,再从防守一方举例论证“地利不如人和”,得出治国的道理:得道者多助,失道者寡助。

“道”是什么?它和“人和”有何关系?

“道”即指仁政、正道。“得道”就是施行仁政。

施行“仁政”则“多助”,“多助”则“天下顺之”,这就是“人和”,即得到人民的支持和拥护。

本篇主要是谈战争呢,还是谈政治呢?

本篇主要是谈政治,是借战争谈政治。孟子借谈战争的取胜条件以阐明他的政治主张,他主张国君要有仁德,施行仁政(“得道”),这样才能“多助”,众人才会归顺,而“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能治理好。

理清结构:

本文按

“提出论点-分析论证-得出结论”的顺序给本文划分层次。

艺术特色:

1、层次清楚,结构完整,论证严密,并使用类比论证,善于说理。

2、运用排比、对偶、顶真等修辞手法,气势磅礴,具有极强的说服力、感召力。

排比

如:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

对偶

如:得道者多助,失道者寡助。

顶真

如:天时不如地利,地利不如人和。

在现代生活中,“得道多助,失道寡助”仍然有其普遍意义,请结合你的生活,谈谈对“道”的理解。

以国家外交而言,“道”指国家之间和平共处,互不侵犯;

以国家内部而言,“道”指爱民,为百姓着想;

以个人而言,“道”指与人为善,仁义道德。

合作探究

你认为

“人和”在现代社会还有现实意义吗?

谁能从历史上或现实中举个借助“天时”取得作战胜利的例子?

草船借箭.诸葛亮借助大雾的天气迷惑曹军,使曹军把好多的箭射到他的草船上来。

赤壁之战。诸葛亮借助东风,让熊熊燃烧着的很多小船冲向曹军的战船,把曹军烧得溃不成军,伤亡过半。

拓展研究

你知道历史上或生活中的哪些例子印证了“得道多助,失道寡助”

这一古训?

文王姬昌为西伯时,“笃仁,敬老,慈少,”礼贤下士,赡养老者,所以人民拥护,贤士归心,为后代周代商而立奠定了基础。

商纣王虽然天资敏捷,却不行仁政,“厚赋税以实鹿台之钱,而盈巨桥之粟”,以酷刑残害臣民,最终“民罔不欲丧”,众叛亲离,葬送了商朝。

1、是天时不如地利也

2、池非不深也

3、兵革非不坚利也

4、委而去之

5、人和

6、域民

7、固国

8、威天下

9、寡助之至

10、亲戚畔之

11、亲戚畔之

代词,这(是因为)

护城河

武器装备,兵:兵器

革:皮革

委:放弃

去:离开

人心所向,上下团结

界限,这里意思是限制

巩固

威慑

到

通“叛”,背叛

他,指寡助之君

之

域民不以封疆之界

三里之城

亲戚畔之

虎见之,庞然大物也

寡助之至

辍耕之垄上

何陋之有

予独爱莲之出淤泥而不染

虽我之死

结构助词:的

代词:他,指代寡助之君

动词:到、去

宾语前置标志,无义

放在主谓间,取消句子独立性,无义

代词:它,指代驴子

1

2

3

4

5

6

久之,目似瞑

语气助词,无义

一词多义

古:内外亲属

今:和自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员

去

古:逃跑

今:到

……去

池

古:护城河

今:池塘

古今异义:

亲戚:

词类活用

环:名词作状语

围

域:名词用作动词

限制

固:形容词的使动用法

使……巩固

威:形容词用作动词

震慑

一词多义

利

之

地利不如人和:有利

兵革非不坚利也:锐利

三里之城:的

环而攻之而不胜:代词

多助之至:到

古今异义

郭

池

委

域

是

亲戚

古:外城

今:姓氏

古:护城河

今:池塘

古:放弃

今:委任

古:界限、限制

今:地域

古:这

今:判断动词

古:亲戚朋友,包括父母兄弟

今:跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员

2.通假字。

畔通“叛”,背叛。亲戚畔之。

3.虚词。

之

代词

他

亲戚畔之

助词

的

三里之城

动词

到

寡助之至

而

表并列

并且

泉香而酒冽

表修饰

着、地

夫环而攻之

表转折

却、但是

攻之而不胜

1、作者孟子,战国人,是孔子以后_______思想的代表人物。

2下列朗读节奏正确的一组是(

)

A、域民/不以/封疆之界,固/国/不以/山溪之/险,威/天下不以/兵革之/利。

B、域民不/以封疆/之界,固国不/以山溪之险,威天下不以/兵革之利。

C、域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

D、域/民不以/封疆/之界,固/国不以/山溪/之险,威/天下不以/兵革/之利。

儒家

C

3、对“得道者多助”理解正确的是(

)

A、能搞好内部团结的君主,他帮助支持的人就多。

B、能讲明正确道理的君主,帮助支持他的人就多。

C、能懂得统治方法的君主,他帮助支持的人就多。

D、能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多。

4、这段文字论述的中心意思是(

)

A、民心所向,上下团结,则战无不胜。

B、不能靠划定的疆域界线,管理百姓。

C、不能靠山河的险要,巩固国防。

D、不能靠武力的强大,震慑天下。

D

A

4、文中所论述的决定战争胜负的最重要的因素是____

从中可以反映孟子_______

的政治思想。

5、全文论述的中心论点句是______________________。

作者围绕它展开论述,其意图是借论战来阐明______________________________。

人和

民贵君轻

天时不如地利,地利不如人和

实行“仁政”的重要性)

③文中的“道”与下面哪个词中的“道”意思相近?

A.道德 B.道歉 C.道路 D.王道

④“战必胜”的根本原因是(原文)______________

⑤这篇文章论述的中心意思是(

)

A.民心所向,上下团结,则战无不胜。

B.不能靠划定的疆域界限,管理百姓。

C.不能靠山河的险要巩固国防。

D.不能靠武力的强大,威慑天下。

美国失去了联合国人权委员会的席位,这件事情证明了借“人权”干涉别国内政是不得人心的,也证明了孟子说的“

,

”是合乎科学论断的。

练习:用《<孟子>两章》中的原句回答

得道多助

失道寡助

阅读下面文字,完成题目。(整篇课文给出作为文段)

1、选出与“三里之城,七里之郭”中“之”字用法相同的一项(

)

A寡助之至,亲戚畔之

B水陆草木之花

C肉食者谋之:(这)件事

D两狼之并驱如故

2、选出下列各句中加点词解释错误的一项(

)

A兵革非不坚利也

兵:兵器

B寡助之至

至:极点

C域民不以封疆之界

域:区域

D亲戚畔之

畔:通“叛”,背叛

3、选出下列翻译正确的一项(

)

A委而去之(萎靡不振地逃跑)

B池非不深也(池塘不是不深)C固国不以山溪之险(巩固国都,不能靠山河的险要)D故君子有不战,战必胜矣(所以君子不战则已,战就一定胜利)

B

C

D

4、选出对文章分析内容分析错误的一项(

)

A孟子认为“战必胜”的必要条件是“得道”。

B”君子”是指文中所说的“得道者”。

C文章主要论述了弱者可以战胜强者。

D”得道者多助”的“道”在文中指“施行仁政”

5、选出下面说法不正确的一项(

)

A文章运用了大量的排比句式,显得很有气势。

B第二段设了一个守城的例子论证了“天时不如地利”。

C文章最后一段运用了对比的写法,突出了“得道”的作用。

D画线的句子(“域民不以……威天下……”这三句)从反面论证了“人和”的重要

C

B

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读