济南版七上生物 1.1.1生物的基本特征 教案

文档属性

| 名称 | 济南版七上生物 1.1.1生物的基本特征 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 50.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-07-06 20:26:25 | ||

图片预览

文档简介

生物的基本特征

课型:新授课

教学目标:

1.知识目标

①能够描述身边的生物,区别生物与非生物。

②认识理解生物具有的基本特征。

2.能力目标

通过识别生物与非生物,培养学生的观察、实验和分析问题的能力。

3.情感、态度与价值观目标

①通过对奇妙的生物现象的学习和认识,培养学生关注身边生物,勇于探究未知事物的意识

②培养学生热爱生命,热爱大自然,热爱学习的情感。

教学重点:

生物的生命现象及生物的基本特征

教学难点:

生物某些基本特征的归纳和理解

教学方法及学法指导:

本节是学生学习生物学的起始节。新的《生物课程标准》中对本节内容没有明确要求,但教材将其作为全书的开篇章节,意在引导学生走入生命的世界,激发学生学习生物学的热情,以积极的态度感受生命世界的精彩与美丽。学生对于生物的生命现象已有不少感性认识,在教学过程中,教师要充分引导学生联系生活实际,理解生物的基本特征,并能运用所学知识分析任一种自己熟悉的生物,形成一个基本观点:只有具备这些特征的物体,才是生物。根据以上学情,确定了以下教学方法

1、实物教学法。借助画图、器官模型,提高学生感性认识。

2、启发诱导法。适时指导、点拨,严密掌控学生思路,推动学生对知识的认知。

3、自主学习法。教会学生如何根据现象提出问题,查阅资料、综合思考解决问题。

本节课授课采取新课程有效课堂教学中所提倡的学生自主学习探究模式,体现“问题呈现--组织对话--情景刺激--有效指导--全面评价”等五环节。利用学生的积极主动的探究学习态度,采用“预习--展示---反馈”三环节,让学生成为学习的主人。

课前准备:

学生课前进行相关调查及预习工作。

准备图片和与课程相关的挂图。

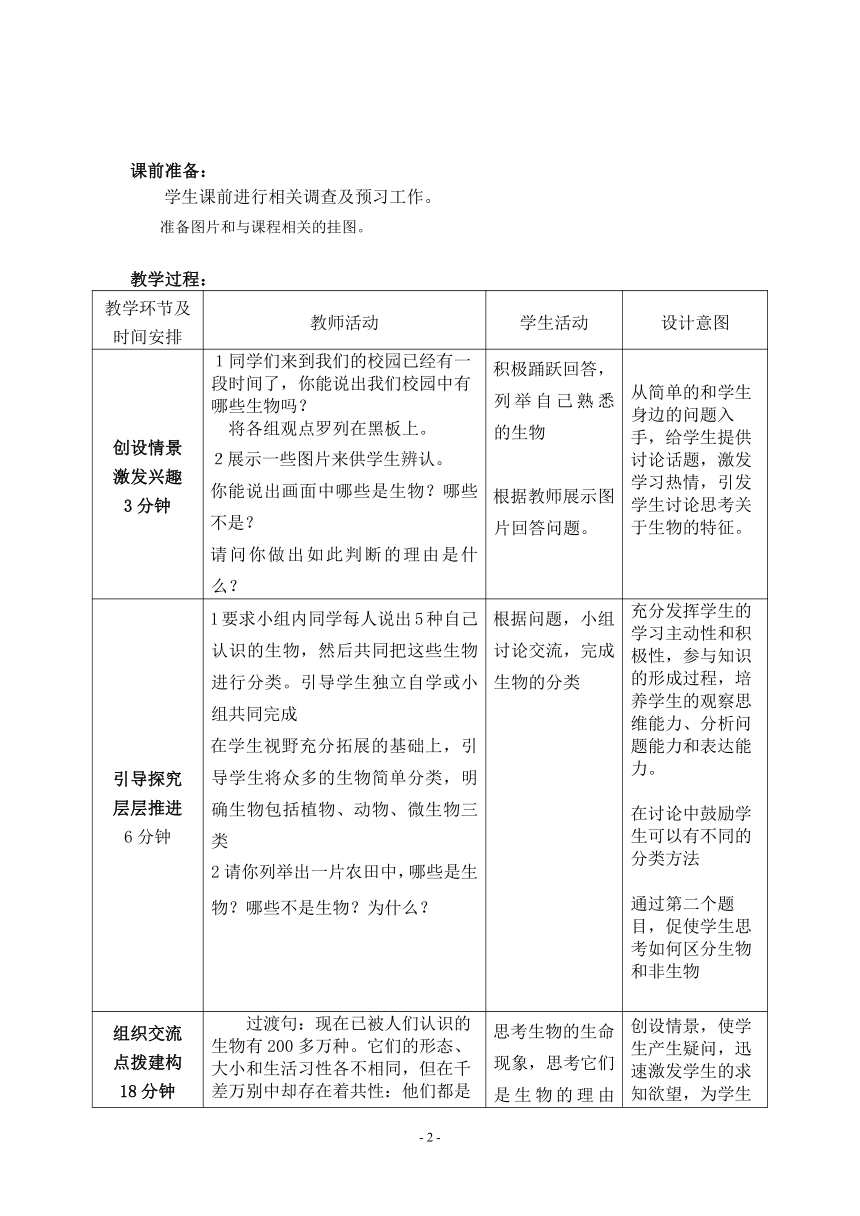

教学过程:

教学环节及时间安排 教师活动 学生活动 设计意图

创设情景 激发兴趣

3分钟 1同学们来到我们的校园已经有一段时间了,你能说出我们校园中有哪些生物吗?

将各组观点罗列在黑板上。

2展示一些图片来供学生辨认。

你能说出画面中哪些是生物?哪些不是?

请问你做出如此判断的理由是什么? 积极踊跃回答,列举自己熟悉的生物

根据教师展示图片回答问题。

从简单的和学生身边的问题入手,给学生提供讨论话题,激发学习热情,引发学生讨论思考关于生物的特征。

引导探究 层层推进

6分钟 1要求小组内同学每人说出5种自己认识的生物,然后共同把这些生物进行分类。引导学生独立自学或小组共同完成

在学生视野充分拓展的基础上,引导学生将众多的生物简单分类,明确生物包括植物、动物、微生物三类

2请你列举出一片农田中,哪些是生物?哪些不是生物?为什么?

根据问题,小组讨论交流,完成生物的分类

充分发挥学生的学习主动性和积极性,参与知识的形成过程,培养学生的观察思维能力、分析问题能力和表达能力。

在讨论中鼓励学生可以有不同的分类方法

通过第二个题目,促使学生思考如何区分生物和非生物

组织交流 点拨建构

18分钟 过渡句:现在已被人们认识的生物有200多万种。它们的形态、大小和生活习性各不相同,但在千差万别中却存在着共性:他们都是有生命的。生物具有生命体现在哪些方面呢?怎样判断一个物体是否具有生命呢?本节课我们就来研究这个问题。

1将一装有金鱼的鱼缸和一瓶生有微生物的杯子带入教室,让学生联系生活实际,根据已有的知识和生活经验描述它们所具有的生命现象,说出它们是生物的理由。完成导学提纲

2这是一种我们常见的动物狗。现在我们分小组讨论哪些特征能说明狗是有生命的,看看哪一组想出的理由多

3植物也是生物,植物也有生命,那植物是否也有这些特性呢?你能举例说明吗?

现在,这些问题都得到了答案,所以这些象征生命的特性,不仅动物有,植物也有,因此,这七个特性实际上就是生物的共同特性。

思考生物的生命现象,思考它们是生物的理由并尝试概括生物的基本特征。

仔细观察,思考,同组之间进行讨论,交流,总结,汇报讨论结果

学生快速的抢答

发挥小组的集体智慧 创设情景,使学生产生疑问,迅速激发学生的求知欲望,为学生的探究学习进行了铺垫。又自然而然的引入课题。

从学生身边的生物入手,对学生提出的多种现象进行归类,提炼,着力提高学生的观察能力,分析能力和合作学习能力

在学生初步认识生命现象的特征的基础上,进一步引导学生分析身边的生物现象。这样设计有利于学生全面理解生命现象含义。

通过第三题拓宽学生的思维的深度和广度,培养学生的表达能力和合作学习能力,感受生命现象的普遍特征。

组织学生快速的抢答,鼓励学生提取平时积累的知识,给他们表现的机会,激起竞争意识。

课堂中“问题串”的设置是必要的,可以让学生在循序渐进中获取知识,所以利用问题形式过渡,使课堂知识点之间衔接流畅自然。

知识整合 迁移应用

8分钟 1连线题--将相关的内容用线连接起来。

(1)营养 人体的排汗

(2)繁殖 蘑菇有小长大

(3)排泄 动物的取食

(4)应激性 植物的开花结果

(5)生长 向日葵朝向太阳

2分析下列现象分别属于哪些生命现象?

(1)人需要蔬菜、瓜果、、肉、粮食等食物;

(2)龙生龙,凤生凤,老鼠生儿会打洞

(3)虎、狼、豹要吃小动物。

(4)鲸在呼气时产生雾状水柱等。

(5)小动物、人通过出汗、排尿等形式将废物排出;

(6)狗看到骨头会流口水;

(7)地衣能生长在岩石上,并产生一种酸性物质将岩石分解变为土壤

(8) 对于植物来讲,如果浇水不均匀,植物的根会向着有水的地方生长。

明确本节知识点

独立或讨论完成导学提纲 教师引导学生通过2个题目,以不同的形式归纳生命现象的特征。

引导学生通过生命现象的表现,进一步探究生命现象的特征。由表及里的理解知识点

课堂达标检测题及课下作业 5分钟 课堂达标检测题:

A类:1. 2. 3.……;

B类:1. 2. 3.……;

C类:1. 2. 3.……。

课下作业:

A类:教材某页某几题、《新课程助学丛书·生物助学》某页某几题;B类:教材某页某几题、《新课程助学丛书·生物助学》某页某几题;C类:教材某页某几题、《新课程助学丛书·生物助学》某页某几题。

学生独立自主完成,课堂检测要及时互纠。 通过练习加强学生对所学知识的理解,同时培养学生的答题速度和规范,将学习延伸到课下。

针对不同层次的学生提出明确的完成目标。

教学反思:

本节课的教学内容主要是学习生物的特征,掌握生物的主要特征,从而能够区分生物与非生物,并学会科学的探究的一种基本方法——观察。本节课的教学可以从学生身边的事物开始,引导学生进行分析,比如公园里的生物,我们校园中的生物等等,让他们区分哪些是生物,哪些是非生物。通过研究、讨论、汇报、发言、补充发言等形式来完成。学生踊跃发言,基本上能找出生物与非生物之间的不同之处。通过教师准备的实物,让学生观察生物的特征。培养学生观察的能力。培养学生辨证认识事物的观念和珍爱生命的思想。在本节课的教学中,培养学生兴趣还是最关键的。通过几个问题串,一方面逐步加深学生对概念的认识,另一方面需要小组的共同合作,这样就给每个学生参与创造了机会,因为发言的人多,信息广,给每个人的学习也创造了机会。使学生成为既能准确地表达自己的见解,又能虚心倾听别人的意见的人。这样学生的学习主动性和积极性被很好地调动起来,因此课堂教学课堂气氛活跃。

- 1 -

课型:新授课

教学目标:

1.知识目标

①能够描述身边的生物,区别生物与非生物。

②认识理解生物具有的基本特征。

2.能力目标

通过识别生物与非生物,培养学生的观察、实验和分析问题的能力。

3.情感、态度与价值观目标

①通过对奇妙的生物现象的学习和认识,培养学生关注身边生物,勇于探究未知事物的意识

②培养学生热爱生命,热爱大自然,热爱学习的情感。

教学重点:

生物的生命现象及生物的基本特征

教学难点:

生物某些基本特征的归纳和理解

教学方法及学法指导:

本节是学生学习生物学的起始节。新的《生物课程标准》中对本节内容没有明确要求,但教材将其作为全书的开篇章节,意在引导学生走入生命的世界,激发学生学习生物学的热情,以积极的态度感受生命世界的精彩与美丽。学生对于生物的生命现象已有不少感性认识,在教学过程中,教师要充分引导学生联系生活实际,理解生物的基本特征,并能运用所学知识分析任一种自己熟悉的生物,形成一个基本观点:只有具备这些特征的物体,才是生物。根据以上学情,确定了以下教学方法

1、实物教学法。借助画图、器官模型,提高学生感性认识。

2、启发诱导法。适时指导、点拨,严密掌控学生思路,推动学生对知识的认知。

3、自主学习法。教会学生如何根据现象提出问题,查阅资料、综合思考解决问题。

本节课授课采取新课程有效课堂教学中所提倡的学生自主学习探究模式,体现“问题呈现--组织对话--情景刺激--有效指导--全面评价”等五环节。利用学生的积极主动的探究学习态度,采用“预习--展示---反馈”三环节,让学生成为学习的主人。

课前准备:

学生课前进行相关调查及预习工作。

准备图片和与课程相关的挂图。

教学过程:

教学环节及时间安排 教师活动 学生活动 设计意图

创设情景 激发兴趣

3分钟 1同学们来到我们的校园已经有一段时间了,你能说出我们校园中有哪些生物吗?

将各组观点罗列在黑板上。

2展示一些图片来供学生辨认。

你能说出画面中哪些是生物?哪些不是?

请问你做出如此判断的理由是什么? 积极踊跃回答,列举自己熟悉的生物

根据教师展示图片回答问题。

从简单的和学生身边的问题入手,给学生提供讨论话题,激发学习热情,引发学生讨论思考关于生物的特征。

引导探究 层层推进

6分钟 1要求小组内同学每人说出5种自己认识的生物,然后共同把这些生物进行分类。引导学生独立自学或小组共同完成

在学生视野充分拓展的基础上,引导学生将众多的生物简单分类,明确生物包括植物、动物、微生物三类

2请你列举出一片农田中,哪些是生物?哪些不是生物?为什么?

根据问题,小组讨论交流,完成生物的分类

充分发挥学生的学习主动性和积极性,参与知识的形成过程,培养学生的观察思维能力、分析问题能力和表达能力。

在讨论中鼓励学生可以有不同的分类方法

通过第二个题目,促使学生思考如何区分生物和非生物

组织交流 点拨建构

18分钟 过渡句:现在已被人们认识的生物有200多万种。它们的形态、大小和生活习性各不相同,但在千差万别中却存在着共性:他们都是有生命的。生物具有生命体现在哪些方面呢?怎样判断一个物体是否具有生命呢?本节课我们就来研究这个问题。

1将一装有金鱼的鱼缸和一瓶生有微生物的杯子带入教室,让学生联系生活实际,根据已有的知识和生活经验描述它们所具有的生命现象,说出它们是生物的理由。完成导学提纲

2这是一种我们常见的动物狗。现在我们分小组讨论哪些特征能说明狗是有生命的,看看哪一组想出的理由多

3植物也是生物,植物也有生命,那植物是否也有这些特性呢?你能举例说明吗?

现在,这些问题都得到了答案,所以这些象征生命的特性,不仅动物有,植物也有,因此,这七个特性实际上就是生物的共同特性。

思考生物的生命现象,思考它们是生物的理由并尝试概括生物的基本特征。

仔细观察,思考,同组之间进行讨论,交流,总结,汇报讨论结果

学生快速的抢答

发挥小组的集体智慧 创设情景,使学生产生疑问,迅速激发学生的求知欲望,为学生的探究学习进行了铺垫。又自然而然的引入课题。

从学生身边的生物入手,对学生提出的多种现象进行归类,提炼,着力提高学生的观察能力,分析能力和合作学习能力

在学生初步认识生命现象的特征的基础上,进一步引导学生分析身边的生物现象。这样设计有利于学生全面理解生命现象含义。

通过第三题拓宽学生的思维的深度和广度,培养学生的表达能力和合作学习能力,感受生命现象的普遍特征。

组织学生快速的抢答,鼓励学生提取平时积累的知识,给他们表现的机会,激起竞争意识。

课堂中“问题串”的设置是必要的,可以让学生在循序渐进中获取知识,所以利用问题形式过渡,使课堂知识点之间衔接流畅自然。

知识整合 迁移应用

8分钟 1连线题--将相关的内容用线连接起来。

(1)营养 人体的排汗

(2)繁殖 蘑菇有小长大

(3)排泄 动物的取食

(4)应激性 植物的开花结果

(5)生长 向日葵朝向太阳

2分析下列现象分别属于哪些生命现象?

(1)人需要蔬菜、瓜果、、肉、粮食等食物;

(2)龙生龙,凤生凤,老鼠生儿会打洞

(3)虎、狼、豹要吃小动物。

(4)鲸在呼气时产生雾状水柱等。

(5)小动物、人通过出汗、排尿等形式将废物排出;

(6)狗看到骨头会流口水;

(7)地衣能生长在岩石上,并产生一种酸性物质将岩石分解变为土壤

(8) 对于植物来讲,如果浇水不均匀,植物的根会向着有水的地方生长。

明确本节知识点

独立或讨论完成导学提纲 教师引导学生通过2个题目,以不同的形式归纳生命现象的特征。

引导学生通过生命现象的表现,进一步探究生命现象的特征。由表及里的理解知识点

课堂达标检测题及课下作业 5分钟 课堂达标检测题:

A类:1. 2. 3.……;

B类:1. 2. 3.……;

C类:1. 2. 3.……。

课下作业:

A类:教材某页某几题、《新课程助学丛书·生物助学》某页某几题;B类:教材某页某几题、《新课程助学丛书·生物助学》某页某几题;C类:教材某页某几题、《新课程助学丛书·生物助学》某页某几题。

学生独立自主完成,课堂检测要及时互纠。 通过练习加强学生对所学知识的理解,同时培养学生的答题速度和规范,将学习延伸到课下。

针对不同层次的学生提出明确的完成目标。

教学反思:

本节课的教学内容主要是学习生物的特征,掌握生物的主要特征,从而能够区分生物与非生物,并学会科学的探究的一种基本方法——观察。本节课的教学可以从学生身边的事物开始,引导学生进行分析,比如公园里的生物,我们校园中的生物等等,让他们区分哪些是生物,哪些是非生物。通过研究、讨论、汇报、发言、补充发言等形式来完成。学生踊跃发言,基本上能找出生物与非生物之间的不同之处。通过教师准备的实物,让学生观察生物的特征。培养学生观察的能力。培养学生辨证认识事物的观念和珍爱生命的思想。在本节课的教学中,培养学生兴趣还是最关键的。通过几个问题串,一方面逐步加深学生对概念的认识,另一方面需要小组的共同合作,这样就给每个学生参与创造了机会,因为发言的人多,信息广,给每个人的学习也创造了机会。使学生成为既能准确地表达自己的见解,又能虚心倾听别人的意见的人。这样学生的学习主动性和积极性被很好地调动起来,因此课堂教学课堂气氛活跃。

- 1 -