第13课《唐诗五首》同步练习含答案

图片预览

文档简介

《唐诗五首》练习题

年级 班 姓名:

集腋成裘:

下列加点字注音有误的一项是( )

A. 东皋ɡāo 徙倚xǐ 昔人xī 驱犊dú B. 萋萋qī 佂蓬pénɡ 萧关xiāo 落晖huī

C. 侯骑qí 燕然yān 沙堤tí 萋萋qī D. 采薇 wēi 荆门jīng 孤烟ɡū 都护dū

下列划线的词语解释不正确的一项是( )

A.东皋薄暮望,徙倚欲何依 ( 薄暮:傍晚。薄,接近。) ( 徙倚:徘徊。)

B.晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。( 晴川:晴日里的原野 ) (萋萋:草木茂盛的样子。)

C.征蓬出汉塞,归雁入胡天。 ( 征蓬:飘飞的蓬草,古诗中常用来比喻远行的人。

D.几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。( 暖树:温暖的树。 )( 啄:取、衔。 )

3、下列句子标点符号使用不正确的一项是 ( )

A.李白的“浮云游子意,落日故人情”(《送友人》)、“朝如青丝暮成雪”(《将进酒》)都是脍炙人口的名句。

B.不知不觉,三年的高中生活转瞬即逝。李萍上了大学,张华当了工人,我进了部队:我们都有美好的前途。

C.材料是文章的血肉,结构是文章的骨骼。骨骼完整匀称,人才能身姿挺拔;结构井然有序,文章才能立得起来。

D.据王璨的《英雄记抄》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略。”

4.下列语句中没有语病的一项是(?? ? )

A.我市开展多种形式的交通安全法制教育活动,营造社会舆论良好氛围,提高了群众的知晓率和参与率。

B.他从父母手中接过家族企业,可以说是白手起家。

C.学校开展的经典诵读活动,极大地丰富了同学们的校园文化生活。

D.儿童剧《芝麻开门》剧情抑扬顿挫,台词诙谐幽默,受到观众的强烈称赞。

5、下列各组句子中画横线的成语使用正确的一项是(? ? )

A.少年时就到关外谋生的四爷老大归来还是孑然一身的单身汉。

B.闻一多先生从唐诗中寻章摘句,潜心研究几年终于写出了《唐诗杂论》。

C.妈妈的厨艺相当不错,每次做出的菜都是香味扑鼻,油光可鉴。

D.受奔驰女车主事件影响,外资企业业绩下滑,汽车制造企业更是首当其冲,影响巨大。

6.下列有关文学常识无误的一项是( )

A.王绩,字摩诘,唐代著名诗人。进士出身,官至尚书右丞,故世称“王右丞”,有《王右丞集》。他是个多才多艺艺术家,在诗、画、音乐等方面均有很高成就。苏轼盛赞他“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”。

B.李白,字太白,号青莲居士,唐代伟大的现实主义诗人,有“诗仙”之称。名篇有《蜀道难》《将进酒》《行路难》《梦游天姥吟留别》《望庐山瀑布》等。他的诗雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,韵律和谐多变。

C.白居易,字乐天,晚年号香山居士,著有《白氏长庆集》。白居易一生写了很多诗,是唐代诗人中创作较多的一个。《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名,《新乐府》是中唐新乐府运动的代表作。

D. 崔颢,汴州(今河南开封)人,北宋诗人,他才思敏捷,善于写诗。作品有《崔颢集》。《黄鹤楼》是作者游历到湖北武昌,登临黄鹤楼,泛览眼前景物,即景生情,诗兴大作,脱口而出这首吊古怀乡之作。

含英咀华

1.下列《野望》这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.首联借陶渊明“登东皋以舒啸”的诗句,暗含诗人归隐之后,尝耕东皋之意。

B.颔联和颈联运用工笔细描的表现手法,精细地描画出了农村生活的真实场景。

C.颔联和颈联运用动静结合的表现手法,使诗歌充满画面感,突出了乡村气息。

D.尾联表明了诗人在现实当中难觅知音,孤苦无依,只好追怀古代的高士贤人。

2.对下面诗歌的字词解释错误的一项是 ( )

A.“东皋”:泛指王绩家乡绛州龙门附近的水边高地,暗指诗人隐居的地方。

B. 徙倚:迁徙依靠。 C.落晖:落日的余光。 D.薄暮:日将落之时。

3.下列对《野望》的赏析,不恰当的一项是( )

A.这首诗的体裁是五言律诗。自从南朝齐永明年间,沈约等人将声律的知识运用到诗歌创作当中,律诗这种新的体裁就已酝酿着了。到初唐的沈佺期、宋之同手里律诗逐渐定型化,成为一种重要的诗歌体裁,而早于沈、宋六十余年的王绩,已经能写出(野望)这样成熟的律诗,说明他是一个勇于尝试新形式的人

B.此写山野秋景,景中含情,朴素清新,流畅自然,力矫齐梁浮艳板滞之弊。

C.首联描写、叙事兼抒情,总摄以下六句。

D.此诗一洗南朝雕饰华靡之习,却发展了南齐水明以来逐渐律化的新形式,已经是一首比较成熟的五律,对近体诗的形式颇有影响。

4.下列对《黄鹤楼》诗句理解不正确的一项是( )

首联引述有关黄鹤楼的传说,为乡愁情结的抒发做铺垫。

颔联描绘黄鹤楼高耸的雄姿,抒发了诗人对岁月流逝的感慨。

颈联采用叠词描画江上美景,让诗作的思想品位显得更为高远。

尾联展现朦胧的江上暮色,表达出作者漠然无奈的思乡之情。

5.对《黄鹤楼》赏析不正确的一项是( )

A.开头两句写诗人行径孤山寺和贾亭时所看到的山光水色,勾勒出西湖早春的轮廓。

B.三四两句从莺、燕的动态中,把春天的活力,大自然从秋冬沉睡中苏醒过来的春意生动地描绘了出来。

C.五六两句写骑马游春的人们,包括诗人自己。以人们的感受写西湖的春景。

D.结尾两句详写湖东的白沙堤,在绿杨荫里,更是美不胜收。

6.下列对《使至塞上》一诗的解说,不恰当的一项是( )

第1句交代此行的目的,第2句是说附属国直到居延(地名)以外,点明边塞的辽阔,路途遥远。

第3、4两句,写眼前景物,并以“蓬”“雁”自比。从景物特征看,作者是在秋天出塞的。

第5、6两句继续写诗人在沙漠中看到的典型景物。“长河”指黄河

最后两句写诗人在边疆的萧关见到了侯骑(侦察兵),得知都护正带兵在燕然前线

7.对《使至塞上》理解不正确的一项是( )

A.“征蓬”两句,既表述了诗人前往边境慰问将士之事,又描写了边塞独特之景,更在叙事写景中传达出自己被排挤出朝廷的幽微难言的内心情感。

B.诗人以传神的笔墨刻画了明媚秀丽的塞外风光,其中“大漠孤烟直,长河落日圆”两句,更是脍炙人口的千古名句。

C.诗中的“圆”字与“直”字,都用得逼真传神,非常讲究景物的画面感,充分体现了王维“诗中有画”的特色。

D.“都护在燕然”和前面的“属国过居延”遥相呼应,点明了诗人此次出使路途之远3.第三联描写眺望到的景象,那是怎样的景象?

8.下列对《使至塞上》赏析不正确的一项是( )

A.本诗重点笔墨在于写景,以大漠、秋景为背景,用征、归雁、孤烟、长河、日圆等景物,组成一幅塞外风光图

B.第二联用“出”、“入”描绘动态景物,第三联用“直”、“圆”描绘静态景物,动静结合,使画面富于变化,意境深远

C.黄河横贯大漠,望不到尽头一个“长”字,既抓住了景物的特征,又表达了诗人独特的审美感受。

D.“大漠孤烟直,长河落日圆”两句雄浑开阔,诗中有画,堪称千古绝句,体现这首诗歌哀婉消沉的艺术特色

9.下列对《渡荆门送别》赏析有误的一项是( )

首联叙事,直扣诗题,交代了送别的时间、地点、人物及此行的目的

颔联写景,其中一“随”一“入”以游动的视角写出了度过荆门进入楚地的壮阔景象

颈联描绘了“水中映月”和“天边云霞”两幅图画,巧妙地融进了作者初次见到平原时新鲜、欣喜的感受和体验

“送”的主体是故乡的山水,用拟人的修辞手法,生动而含蓄地表达了作者对故乡的依恋之情.

10.对《渡荆门送别》理解,有误的一项是( )

A.“山随平野尽,江入大荒流”的景象是立足于行舟上的所见

B.“天镜”与“海楼”分别指的是水中明月和海市蜃楼。

C. 这首五言律诗是一首送别诗,写的是诗人送别友人。

D.“仍怜故乡水,万里送行舟”表达了诗人对故乡的留恋。

11.对《渡荆门送别》这首诗的赏析,有误的一项是( )

A.这首诗写诗人离开蜀地到楚国漫游途中所见到的景色,融情于景,抒发了诗人思念故乡的深情。

B.颔联描写了山势与流水,“随”“入”二字,将群山与原野位置的变换和水奔腾直泻的气势,

生动形象地表现了出来。

C.颈联描写映入江中的月影好像天上飞来一面明镜,云霞变幻,形成海市蜃楼般的奇景。

D.尾联紧扣诗题“送别”,采用拟人手法,写故乡水因为可怜自己而不辛劳,送行万里的深情。

12.下列对《渡荆门送别》这首诗的分析有误的一项是( )

A.首联叙事,直扣诗题,交代了诗人此行的目的:初次离开家乡,从蜀地乘船远至楚地的荆门。

B.颔联以游动的视觉描绘了两岸的地势由山脉过渡到平原,江水向原野奔腾而去的壮阔景色。

C.颈联描写近景,用两幅美丽的画面写江上美景,第一幅是天边云霞图,第二幅是水中映月图。

D.尾联“送”字用得妙,突出故乡水送我到楚地还不忍心分别的情义、含蓄地抒发了诗人的思乡之情。

13.与“山随平野尽,江入大荒流”意境差别最大的一项是( )

A.潮平两岸阔,风正一帆悬。(王湾《次北国山下)

B.大漠孤烟直,长河落日圆。(王《使至塞上》)

C.气蒸云梦泽,波撼岳阳城。(孟浩然《望河庭湖赠张丞相)

D.采菊东篱下,悠然现南山。(陶渊明《饮酒?其五》)

14.下列对《钱塘湖春行》赏析有误的一项是( )

首联交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

颔联抓住了“争”“啄”两个动词,描绘了一副早莺争暖、新燕啄泥的画面。

颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密、绿色醉人的景象。

尾联直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情。

15.对《钱塘湖春行》这首诗的用字用词分析错误的一项是( )

A.“平”和“低”表现了春潮乍涌的画面,仿佛云水相连。

B.“争”“啄”这两个极具表现力的词语,勾画谊染了一幅早莺争向最暖树、新燕啄衔草的动态画面。

C.诗人用“几处”“谁家”,而不是“处处”“家家”,准确反映了季节特点,说明诗人观察细

致,描写入微。

D.“迷人眼”的“迷”字,巧妙地写出了花的繁盛。

16.关于《钱塘湖春行》下列说法正确的一项是( )

A.这首诗结构巧妙,从孤山写起,然后按时间顺序来写,把读者引入胜景。

B.全诗的景物从早莺起至白沙堤止,浑然一体,形象完整。

C.诗人善于抓住景物的特征来写、绘声绘色,抒情表意含而不露。

D.诗人写了游春赏景,把“春景”和“春情”和谐地统一起来。

三、他山之石:

修①幼失父,母尝谓曰:“汝父为吏常夜烛治②官书屡废③而叹!吾问之,则曰:‘死狱也,我求其生不得尔。’吾曰:‘生可求乎?’曰:‘求其生而不得,则死者与我皆无恨。夫常求其生,犹失之死,而世常求其死也。’其平居教他子弟,常用此语,吾耳熟焉。”修闻而服④之终身。 (节选自《宋史 欧阳修传》)

【注释】①修:欧阳修,宋代文学家②治:处理。③废:放下。④服:听从,信服。这里指遵从。

13.请用“/”给下面的文字断句。(限断两处)

汝父为吏 / 常夜烛治官书 / 屡废而叹

14.下列句中加点词的意义和用法,不同的一项是( )

A.母尝谓曰 尝趋百里外(《送东阳马生序》) B.死狱也 小大之狱(《曹刿论战》)

C.我求其生 生亦我所欲(《鱼我所欲也》) D.其平居教他子弟 其西南诸峰(《醉翁亭记》)

15.用现代汉语翻译文中划线的句子。

(1)求其生而不得,则死者与我皆无恨。

(2)修闻而服之终身。

16.结合选文内容,谈谈本文给我们得启示。

答案

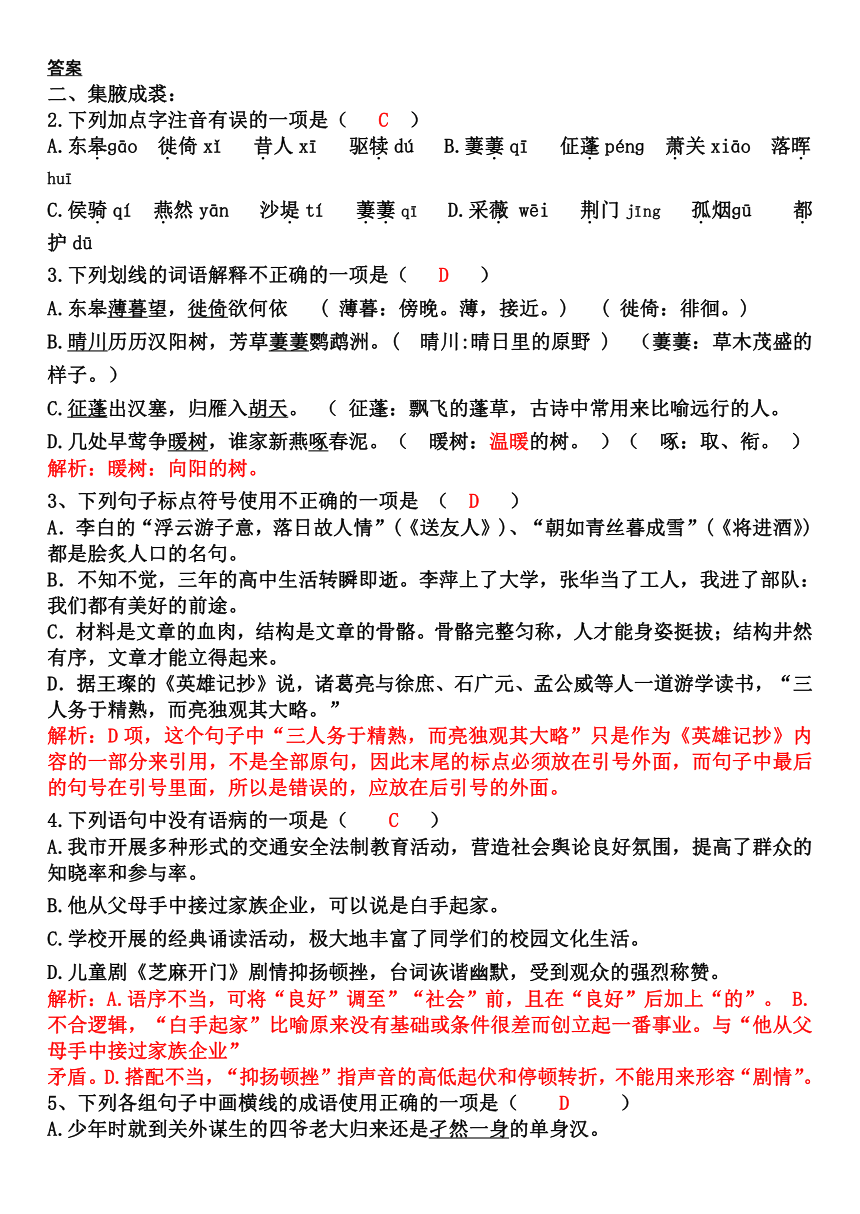

集腋成裘:

下列加点字注音有误的一项是( C )

A.东皋ɡāo 徙倚xǐ 昔人xī 驱犊dú B.萋萋qī 佂蓬pénɡ 萧关xiāo 落晖huī

C.侯骑qí 燕然yān 沙堤tí 萋萋qī D.采薇 wēi 荆门jīng 孤烟ɡū 都护dū

下列划线的词语解释不正确的一项是( D )

A.东皋薄暮望,徙倚欲何依 ( 薄暮:傍晚。薄,接近。) ( 徙倚:徘徊。)

B.晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。( 晴川:晴日里的原野 ) (萋萋:草木茂盛的样子。)

C.征蓬出汉塞,归雁入胡天。 ( 征蓬:飘飞的蓬草,古诗中常用来比喻远行的人。

D.几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。( 暖树:温暖的树。 )( 啄:取、衔。 )

解析:暖树:向阳的树。

3、下列句子标点符号使用不正确的一项是 ( D )

A.李白的“浮云游子意,落日故人情”(《送友人》)、“朝如青丝暮成雪”(《将进酒》)都是脍炙人口的名句。

B.不知不觉,三年的高中生活转瞬即逝。李萍上了大学,张华当了工人,我进了部队:我们都有美好的前途。

C.材料是文章的血肉,结构是文章的骨骼。骨骼完整匀称,人才能身姿挺拔;结构井然有序,文章才能立得起来。

D.据王璨的《英雄记抄》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略。”

解析:D项,这个句子中“三人务于精熟,而亮独观其大略”只是作为《英雄记抄》内容的一部分来引用,不是全部原句,因此末尾的标点必须放在引号外面,而句子中最后的句号在引号里面,所以是错误的,应放在后引号的外面。

4.下列语句中没有语病的一项是(??C? )

A.我市开展多种形式的交通安全法制教育活动,营造社会舆论良好氛围,提高了群众的知晓率和参与率。

B.他从父母手中接过家族企业,可以说是白手起家。

C.学校开展的经典诵读活动,极大地丰富了同学们的校园文化生活。

D.儿童剧《芝麻开门》剧情抑扬顿挫,台词诙谐幽默,受到观众的强烈称赞。

解析:A.语序不当,可将“良好”调至”“社会”前,且在“良好”后加上“的”。 B.不合逻辑,“白手起家”比喻原来没有基础或条件很差而创立起一番事业。与“他从父母手中接过家族企业”

矛盾。D.搭配不当,“抑扬顿挫”指声音的高低起伏和停顿转折,不能用来形容“剧情”。

5、下列各组句子中画横线的成语使用正确的一项是(? D?? )

A.少年时就到关外谋生的四爷老大归来还是孑然一身的单身汉。

B.闻一多先生从唐诗中寻章摘句,潜心研究几年终于写出了《唐诗杂论》。

C.妈妈的厨艺相当不错,每次做出的菜都是香味扑鼻,油光可鉴。

D.受奔驰女车主事件影响,外资企业业绩下滑,汽车制造企业更是首当其冲,影响巨大。

解析:A. “孑然一身”就是指孤孤单单的一个人,与单身汉重复。B. “寻章摘句”的意思是读书时只摘记一些漂亮词句,也指写作只堆砌现成词句,缺乏创造性。用在这不恰当。C. “油光可鉴”

形容非常光亮润泽,像镜子一样可以照人。望文生义。

6.下列有关文学常识无误的一项是( A )

A.王绩,字摩诘,唐代著名诗人。进士出身,官至尚书右丞,故世称“王右丞”,有《王右丞集》。他是个多才多艺艺术家,在诗、画、音乐等方面均有很高成就。苏轼盛赞他“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”。

B.李白,字太白,号青莲居士,唐代伟大的现实主义诗人,有“诗仙”之称。名篇有《蜀道难》《将进酒》《行路难》《梦游天姥吟留别》《望庐山瀑布》等。他的诗雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,韵律和谐多变。

C.白居易,字乐天,晚年号香山居士,著有《白氏长庆集》。白居易一生写了很多诗,是唐代诗人中创作较多的一个。《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名,《新乐府》是中唐新乐府运动的代表作。

D. 崔颢,汴州(今河南开封)人,北宋诗人,他才思敏捷,善于写诗。作品有《崔颢集》。《黄鹤楼》是作者游历到湖北武昌,登临黄鹤楼,泛览眼前景物,即景生情,诗兴大作,脱口而出这首吊古怀乡之作。

解析:A.王维 B. 李白唐代伟大的浪漫主义诗人 D. 崔颢北宋代诗人,

含英咀华

1.下列《野望》这首诗的赏析,不恰当的一项是( B )

A.首联借陶渊明“登东皋以舒啸”的诗句,暗含诗人归隐之后,尝耕东皋之意。

B.颔联和颈联运用工笔细描的表现手法,精细地描画出了农村生活的真实场景。

C.颔联和颈联运用动静结合的表现手法,使诗歌充满画面感,突出了乡村气息。

D.尾联表明了诗人在现实当中难觅知音,孤苦无依,只好追怀古代的高士贤人。

2.对下面诗歌的字词解释错误的一项是 ( B )

A.“东皋”:泛指王绩家乡绛州龙门附近的水边高地,暗指诗人隐居的地方。

B. 徙倚:迁徙依靠。 C.落晖:落日的余光。 D.薄暮:日将落之时。

3.下列对《野望》的赏析,不恰当的一项是( C )

A.这首诗的体裁是五言律诗。自从南朝齐永明年间,沈约等人将声律的知识运用到诗歌创作当中,律诗这种新的体裁就已酝酿着了。到初唐的沈佺期、宋之同手里律诗逐渐定型化,成为一种重要的诗歌体裁,而早于沈、宋六十余年的王绩,已经能写出(野望)这样成熟的律诗,说明他是一个勇于尝试新形式的人

B.此写山野秋景,景中含情,朴素清新,流畅自然,力矫齐梁浮艳板滞之弊。

C.首联描写、叙事兼抒情,总摄以下六句。

D.此诗一洗南朝雕饰华靡之习,却发展了南齐水明以来逐渐律化的新形式,已经是一首比较成熟的五律,对近体诗的形式颇有影响。

4.下列对《黄鹤楼》诗句理解不正确的一项是( D )

首联引述有关黄鹤楼的传说,为乡愁情结的抒发做铺垫。

颔联描绘黄鹤楼高耸的雄姿,抒发了诗人对岁月流逝的感慨。

颈联采用叠词描画江上美景,让诗作的思想品位显得更为高远。

尾联展现朦胧的江上暮色,表达出作者漠然无奈的思乡之情。

5.对《黄鹤楼》赏析不正确的一项是( D )

A.开头两句写诗人行径孤山寺和贾亭时所看到的山光水色,勾勒出西湖早春的轮廓。

B.三四两句从莺、燕的动态中,把春天的活力,大自然从秋冬沉睡中苏醒过来的春意生动地描绘了出来。

C.五六两句写骑马游春的人们,包括诗人自己。以人们的感受写西湖的春景。

D.结尾两句详写湖东的白沙堤,在绿杨荫里,更是美不胜收。

6.下列对《使至塞上》一诗的解说,不恰当的一项是( B )

第1句交代此行的目的,第2句是说附属国直到居延(地名)以外,点明边塞的辽阔,路途遥远。

第3、4两句,写眼前景物,并以“蓬”“雁”自比。从景物特征看,作者是在秋天出塞的。

第5、6两句继续写诗人在沙漠中看到的典型景物。“长河”指黄河

最后两句写诗人在边疆的萧关见到了侯骑(侦察兵),得知都护正带兵在燕然前线

7.对《使至塞上》理解不正确的一项是( B )

A.“征蓬”两句,既表述了诗人前往边境慰问将士之事,又描写了边塞独特之景,更在叙事写景中传达出自己被排挤出朝廷的幽微难言的内心情感。

B.诗人以传神的笔墨刻画了明媚秀丽的塞外风光,其中“大漠孤烟直,长河落日圆”两句,更是脍炙人口的千古名句。

C.诗中的“圆”字与“直”字,都用得逼真传神,非常讲究景物的画面感,充分体现了王维“诗中有画”的特色。

D.“都护在燕然”和前面的“属国过居延”遥相呼应,点明了诗人此次出使路途之远3.第三联描写眺望到的景象,那是怎样的景象?

8.下列对《使至塞上》赏析不正确的一项是( D )

A.本诗重点笔墨在于写景,以大漠、秋景为背景,用征、归雁、孤烟、长河、日圆等景物,组成一幅塞外风光图

B.第二联用“出”、“入”描绘动态景物,第三联用“直”、“圆”描绘静态景物,动静结合,使画面富于变化,意境深远

C.黄河横贯大漠,望不到尽头一个“长”字,既抓住了景物的特征,又表达了诗人独特的审美感受。

D.“大漠孤烟直,长河落日圆”两句雄浑开阔,诗中有画,堪称千古绝句,体现这首诗歌哀婉消沉的艺术特色

9.下列对《渡荆门送别》赏析有误的一项是( A )

首联叙事,直扣诗题,交代了送别的时间、地点、人物及此行的目的

颔联写景,其中一“随”一“入”以游动的视角写出了度过荆门进入楚地的壮阔景象

颈联描绘了“水中映月”和“天边云霞”两幅图画,巧妙地融进了作者初次见到平原时新鲜、欣喜的感受和体验

“送”的主体是故乡的山水,用拟人的修辞手法,生动而含蓄地表达了作者对故乡的依恋之情.

10.对《渡荆门送别》理解,有误的一项是( C )

A.“山随平野尽,江入大荒流”的景象是立足于行舟上的所见

B.“天镜”与“海楼”分别指的是水中明月和海市蜃楼。

C. 这首五言律诗是一首送别诗,写的是诗人送别友人。

D.“仍怜故乡水,万里送行舟”表达了诗人对故乡的留恋。

11.对《渡荆门送别》这首诗的赏析,有误的一项是( D )

A.这首诗写诗人离开蜀地到楚国漫游途中所见到的景色,融情于景,抒发了诗人思念故乡的深情。

B.颔联描写了山势与流水,“随”“入”二字,将群山与原野位置的变换和水奔腾直泻的气势,

生动形象地表现了出来。

C.颈联描写映入江中的月影好像天上飞来一面明镜,云霞变幻,形成海市蜃楼般的奇景。

D.尾联紧扣诗题“送别”,采用拟人手法,写故乡水因为可怜自己而不辛劳,送行万里的深情。

12.下列对《渡荆门送别》这首诗的分析有误的一项是( C )

A.首联叙事,直扣诗题,交代了诗人此行的目的:初次离开家乡,从蜀地乘船远至楚地的荆门。

B.颔联以游动的视觉描绘了两岸的地势由山脉过渡到平原,江水向原野奔腾而去的壮阔景色。

C.颈联描写近景,用两幅美丽的画面写江上美景,第一幅是天边云霞图,第二幅是水中映月图。

D.尾联“送”字用得妙,突出故乡水送我到楚地还不忍心分别的情义、含蓄地抒发了诗人的思乡之情。

13.与“山随平野尽,江入大荒流”意境差别最大的一项是( D )

A.潮平两岸阔,风正一帆悬。(王湾《次北国山下)

B.大漠孤烟直,长河落日圆。(王《使至塞上》)

C.气蒸云梦泽,波撼岳阳城。(孟浩然《望河庭湖赠张丞相)

D.采菊东篱下,悠然现南山。(陶渊明《饮酒?其五》)

14.下列对《钱塘湖春行》赏析有误的一项是( C )

首联交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

颔联抓住了“争”“啄”两个动词,描绘了一副早莺争暖、新燕啄泥的画面。

颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密、绿色醉人的景象。

尾联直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情。

15.对《钱塘湖春行》这首诗的用字用词分析错误的一项是( D )

A.“平”和“低”表现了春潮乍涌的画面,仿佛云水相连。

B.“争”“啄”这两个极具表现力的词语,勾画谊染了一幅早莺争向最暖树、新燕啄衔草的动态画面。

C.诗人用“几处”“谁家”,而不是“处处”“家家”,准确反映了季节特点,说明诗人观察细

致,描写入微。

D.“迷人眼”的“迷”字,巧妙地写出了花的繁盛。

16.关于《钱塘湖春行》下列说法正确的一项是( D )

A.这首诗结构巧妙,从孤山写起,然后按时间顺序来写,把读者引入胜景。

B.全诗的景物从早莺起至白沙堤止,浑然一体,形象完整。

C.诗人善于抓住景物的特征来写、绘声绘色,抒情表意含而不露。

D.诗人写了游春赏景,把“春景”和“春情”和谐地统一起来。

17.下列诗句节奏划分有误的一项是( A )

牧人/驱/犊返,猎马/带/禽归 B.晴川/历历/汉阳树,芳草/萋萋/鹦鹉洲

C.征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天 D.月下/飞/天镜,云生/结/海楼

三、他山之石:

修①幼失父,母尝谓曰:“汝父为吏常夜烛治②官书屡废③而叹!吾问之,则曰:‘死狱也,我求其生不得尔。’吾曰:‘生可求乎?’曰:‘求其生而不得,则死者与我皆无恨。夫常求其生,犹失之死,而世常求其死也。’其平居教他子弟,常用此语,吾耳熟焉。”修闻而服④之终身。 (节选自《宋史 欧阳修传》)

【注释】①修:欧阳修,宋代文学家②治:处理。③废:放下。④服:听从,信服。这里指遵从。

13.请用“/”给下面的文字断句。(限断两处)

汝父为吏 / 常夜烛治官书 / 屡废而叹

14.下列句中加点词的意义和用法,不同的一项是( C )

A.母尝谓曰 尝趋百里外(《送东阳马生序》) B.死狱也 小大之狱(《曹刿论战》)

C.我求其生 生亦我所欲(《鱼我所欲也》) D.其平居教他子弟 其西南诸峰(《醉翁亭记》)

15.用现代汉语翻译文中划线的句子。

(1)求其生而不得,则死者与我皆无恨。

译文:给犯人找活下来(不死)的理由却找不到,那么死者和我都不会感到遗憾。

(2)修闻而服之终身。

译文:欧阳修听了母亲的话后, 一生都遵从父亲(母亲)的教导。

16.结合选文内容,谈谈本文给我们得启示。

答:示例一:良好的家庭教育对孩子成材有着重要作用(“修母”教子有方).从“修母”能以丈夫的优良品德教育孩子看出。

示例二:做官要公正严明(孩子成长中,父母的榜样作用是不可忽视的).从“修父”做官时办案公正、明察秋毫(“修父”对欧阳修的影响)看出。

示例三:我们要善于听取有益的教诲,以优秀的人为榜样,做一个有作为的人.从欧阳修听从母亲教导,以父亲为榜样并一生效仿看出。

附译文:欧阳修从小失去了父亲,母亲曾经给他说:“你的父亲做官的时候,经常在夜里挑灯处理文书,多次停下来叹息。我问他,就说:‘这是一个该判死刑的案件,我想为他找一条活下来的理由却找不到。’我说‘活下来的理由,也可以找吗?’他说:‘为他找一条活下来的理由,即使找不到,那么被判死刑的人和我都没有遗憾了。’经常为死囚寻求生路,仍然还有失误造成不该死的人被处死的,然而世间的官吏却常为犯人寻找处死的理由呀。’他平日教导别人的子弟,经常用这些话,我都听熟了呀。”欧阳修听了这段话,终生照做不误。

年级 班 姓名:

集腋成裘:

下列加点字注音有误的一项是( )

A. 东皋ɡāo 徙倚xǐ 昔人xī 驱犊dú B. 萋萋qī 佂蓬pénɡ 萧关xiāo 落晖huī

C. 侯骑qí 燕然yān 沙堤tí 萋萋qī D. 采薇 wēi 荆门jīng 孤烟ɡū 都护dū

下列划线的词语解释不正确的一项是( )

A.东皋薄暮望,徙倚欲何依 ( 薄暮:傍晚。薄,接近。) ( 徙倚:徘徊。)

B.晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。( 晴川:晴日里的原野 ) (萋萋:草木茂盛的样子。)

C.征蓬出汉塞,归雁入胡天。 ( 征蓬:飘飞的蓬草,古诗中常用来比喻远行的人。

D.几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。( 暖树:温暖的树。 )( 啄:取、衔。 )

3、下列句子标点符号使用不正确的一项是 ( )

A.李白的“浮云游子意,落日故人情”(《送友人》)、“朝如青丝暮成雪”(《将进酒》)都是脍炙人口的名句。

B.不知不觉,三年的高中生活转瞬即逝。李萍上了大学,张华当了工人,我进了部队:我们都有美好的前途。

C.材料是文章的血肉,结构是文章的骨骼。骨骼完整匀称,人才能身姿挺拔;结构井然有序,文章才能立得起来。

D.据王璨的《英雄记抄》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略。”

4.下列语句中没有语病的一项是(?? ? )

A.我市开展多种形式的交通安全法制教育活动,营造社会舆论良好氛围,提高了群众的知晓率和参与率。

B.他从父母手中接过家族企业,可以说是白手起家。

C.学校开展的经典诵读活动,极大地丰富了同学们的校园文化生活。

D.儿童剧《芝麻开门》剧情抑扬顿挫,台词诙谐幽默,受到观众的强烈称赞。

5、下列各组句子中画横线的成语使用正确的一项是(? ? )

A.少年时就到关外谋生的四爷老大归来还是孑然一身的单身汉。

B.闻一多先生从唐诗中寻章摘句,潜心研究几年终于写出了《唐诗杂论》。

C.妈妈的厨艺相当不错,每次做出的菜都是香味扑鼻,油光可鉴。

D.受奔驰女车主事件影响,外资企业业绩下滑,汽车制造企业更是首当其冲,影响巨大。

6.下列有关文学常识无误的一项是( )

A.王绩,字摩诘,唐代著名诗人。进士出身,官至尚书右丞,故世称“王右丞”,有《王右丞集》。他是个多才多艺艺术家,在诗、画、音乐等方面均有很高成就。苏轼盛赞他“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”。

B.李白,字太白,号青莲居士,唐代伟大的现实主义诗人,有“诗仙”之称。名篇有《蜀道难》《将进酒》《行路难》《梦游天姥吟留别》《望庐山瀑布》等。他的诗雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,韵律和谐多变。

C.白居易,字乐天,晚年号香山居士,著有《白氏长庆集》。白居易一生写了很多诗,是唐代诗人中创作较多的一个。《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名,《新乐府》是中唐新乐府运动的代表作。

D. 崔颢,汴州(今河南开封)人,北宋诗人,他才思敏捷,善于写诗。作品有《崔颢集》。《黄鹤楼》是作者游历到湖北武昌,登临黄鹤楼,泛览眼前景物,即景生情,诗兴大作,脱口而出这首吊古怀乡之作。

含英咀华

1.下列《野望》这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.首联借陶渊明“登东皋以舒啸”的诗句,暗含诗人归隐之后,尝耕东皋之意。

B.颔联和颈联运用工笔细描的表现手法,精细地描画出了农村生活的真实场景。

C.颔联和颈联运用动静结合的表现手法,使诗歌充满画面感,突出了乡村气息。

D.尾联表明了诗人在现实当中难觅知音,孤苦无依,只好追怀古代的高士贤人。

2.对下面诗歌的字词解释错误的一项是 ( )

A.“东皋”:泛指王绩家乡绛州龙门附近的水边高地,暗指诗人隐居的地方。

B. 徙倚:迁徙依靠。 C.落晖:落日的余光。 D.薄暮:日将落之时。

3.下列对《野望》的赏析,不恰当的一项是( )

A.这首诗的体裁是五言律诗。自从南朝齐永明年间,沈约等人将声律的知识运用到诗歌创作当中,律诗这种新的体裁就已酝酿着了。到初唐的沈佺期、宋之同手里律诗逐渐定型化,成为一种重要的诗歌体裁,而早于沈、宋六十余年的王绩,已经能写出(野望)这样成熟的律诗,说明他是一个勇于尝试新形式的人

B.此写山野秋景,景中含情,朴素清新,流畅自然,力矫齐梁浮艳板滞之弊。

C.首联描写、叙事兼抒情,总摄以下六句。

D.此诗一洗南朝雕饰华靡之习,却发展了南齐水明以来逐渐律化的新形式,已经是一首比较成熟的五律,对近体诗的形式颇有影响。

4.下列对《黄鹤楼》诗句理解不正确的一项是( )

首联引述有关黄鹤楼的传说,为乡愁情结的抒发做铺垫。

颔联描绘黄鹤楼高耸的雄姿,抒发了诗人对岁月流逝的感慨。

颈联采用叠词描画江上美景,让诗作的思想品位显得更为高远。

尾联展现朦胧的江上暮色,表达出作者漠然无奈的思乡之情。

5.对《黄鹤楼》赏析不正确的一项是( )

A.开头两句写诗人行径孤山寺和贾亭时所看到的山光水色,勾勒出西湖早春的轮廓。

B.三四两句从莺、燕的动态中,把春天的活力,大自然从秋冬沉睡中苏醒过来的春意生动地描绘了出来。

C.五六两句写骑马游春的人们,包括诗人自己。以人们的感受写西湖的春景。

D.结尾两句详写湖东的白沙堤,在绿杨荫里,更是美不胜收。

6.下列对《使至塞上》一诗的解说,不恰当的一项是( )

第1句交代此行的目的,第2句是说附属国直到居延(地名)以外,点明边塞的辽阔,路途遥远。

第3、4两句,写眼前景物,并以“蓬”“雁”自比。从景物特征看,作者是在秋天出塞的。

第5、6两句继续写诗人在沙漠中看到的典型景物。“长河”指黄河

最后两句写诗人在边疆的萧关见到了侯骑(侦察兵),得知都护正带兵在燕然前线

7.对《使至塞上》理解不正确的一项是( )

A.“征蓬”两句,既表述了诗人前往边境慰问将士之事,又描写了边塞独特之景,更在叙事写景中传达出自己被排挤出朝廷的幽微难言的内心情感。

B.诗人以传神的笔墨刻画了明媚秀丽的塞外风光,其中“大漠孤烟直,长河落日圆”两句,更是脍炙人口的千古名句。

C.诗中的“圆”字与“直”字,都用得逼真传神,非常讲究景物的画面感,充分体现了王维“诗中有画”的特色。

D.“都护在燕然”和前面的“属国过居延”遥相呼应,点明了诗人此次出使路途之远3.第三联描写眺望到的景象,那是怎样的景象?

8.下列对《使至塞上》赏析不正确的一项是( )

A.本诗重点笔墨在于写景,以大漠、秋景为背景,用征、归雁、孤烟、长河、日圆等景物,组成一幅塞外风光图

B.第二联用“出”、“入”描绘动态景物,第三联用“直”、“圆”描绘静态景物,动静结合,使画面富于变化,意境深远

C.黄河横贯大漠,望不到尽头一个“长”字,既抓住了景物的特征,又表达了诗人独特的审美感受。

D.“大漠孤烟直,长河落日圆”两句雄浑开阔,诗中有画,堪称千古绝句,体现这首诗歌哀婉消沉的艺术特色

9.下列对《渡荆门送别》赏析有误的一项是( )

首联叙事,直扣诗题,交代了送别的时间、地点、人物及此行的目的

颔联写景,其中一“随”一“入”以游动的视角写出了度过荆门进入楚地的壮阔景象

颈联描绘了“水中映月”和“天边云霞”两幅图画,巧妙地融进了作者初次见到平原时新鲜、欣喜的感受和体验

“送”的主体是故乡的山水,用拟人的修辞手法,生动而含蓄地表达了作者对故乡的依恋之情.

10.对《渡荆门送别》理解,有误的一项是( )

A.“山随平野尽,江入大荒流”的景象是立足于行舟上的所见

B.“天镜”与“海楼”分别指的是水中明月和海市蜃楼。

C. 这首五言律诗是一首送别诗,写的是诗人送别友人。

D.“仍怜故乡水,万里送行舟”表达了诗人对故乡的留恋。

11.对《渡荆门送别》这首诗的赏析,有误的一项是( )

A.这首诗写诗人离开蜀地到楚国漫游途中所见到的景色,融情于景,抒发了诗人思念故乡的深情。

B.颔联描写了山势与流水,“随”“入”二字,将群山与原野位置的变换和水奔腾直泻的气势,

生动形象地表现了出来。

C.颈联描写映入江中的月影好像天上飞来一面明镜,云霞变幻,形成海市蜃楼般的奇景。

D.尾联紧扣诗题“送别”,采用拟人手法,写故乡水因为可怜自己而不辛劳,送行万里的深情。

12.下列对《渡荆门送别》这首诗的分析有误的一项是( )

A.首联叙事,直扣诗题,交代了诗人此行的目的:初次离开家乡,从蜀地乘船远至楚地的荆门。

B.颔联以游动的视觉描绘了两岸的地势由山脉过渡到平原,江水向原野奔腾而去的壮阔景色。

C.颈联描写近景,用两幅美丽的画面写江上美景,第一幅是天边云霞图,第二幅是水中映月图。

D.尾联“送”字用得妙,突出故乡水送我到楚地还不忍心分别的情义、含蓄地抒发了诗人的思乡之情。

13.与“山随平野尽,江入大荒流”意境差别最大的一项是( )

A.潮平两岸阔,风正一帆悬。(王湾《次北国山下)

B.大漠孤烟直,长河落日圆。(王《使至塞上》)

C.气蒸云梦泽,波撼岳阳城。(孟浩然《望河庭湖赠张丞相)

D.采菊东篱下,悠然现南山。(陶渊明《饮酒?其五》)

14.下列对《钱塘湖春行》赏析有误的一项是( )

首联交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

颔联抓住了“争”“啄”两个动词,描绘了一副早莺争暖、新燕啄泥的画面。

颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密、绿色醉人的景象。

尾联直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情。

15.对《钱塘湖春行》这首诗的用字用词分析错误的一项是( )

A.“平”和“低”表现了春潮乍涌的画面,仿佛云水相连。

B.“争”“啄”这两个极具表现力的词语,勾画谊染了一幅早莺争向最暖树、新燕啄衔草的动态画面。

C.诗人用“几处”“谁家”,而不是“处处”“家家”,准确反映了季节特点,说明诗人观察细

致,描写入微。

D.“迷人眼”的“迷”字,巧妙地写出了花的繁盛。

16.关于《钱塘湖春行》下列说法正确的一项是( )

A.这首诗结构巧妙,从孤山写起,然后按时间顺序来写,把读者引入胜景。

B.全诗的景物从早莺起至白沙堤止,浑然一体,形象完整。

C.诗人善于抓住景物的特征来写、绘声绘色,抒情表意含而不露。

D.诗人写了游春赏景,把“春景”和“春情”和谐地统一起来。

三、他山之石:

修①幼失父,母尝谓曰:“汝父为吏常夜烛治②官书屡废③而叹!吾问之,则曰:‘死狱也,我求其生不得尔。’吾曰:‘生可求乎?’曰:‘求其生而不得,则死者与我皆无恨。夫常求其生,犹失之死,而世常求其死也。’其平居教他子弟,常用此语,吾耳熟焉。”修闻而服④之终身。 (节选自《宋史 欧阳修传》)

【注释】①修:欧阳修,宋代文学家②治:处理。③废:放下。④服:听从,信服。这里指遵从。

13.请用“/”给下面的文字断句。(限断两处)

汝父为吏 / 常夜烛治官书 / 屡废而叹

14.下列句中加点词的意义和用法,不同的一项是( )

A.母尝谓曰 尝趋百里外(《送东阳马生序》) B.死狱也 小大之狱(《曹刿论战》)

C.我求其生 生亦我所欲(《鱼我所欲也》) D.其平居教他子弟 其西南诸峰(《醉翁亭记》)

15.用现代汉语翻译文中划线的句子。

(1)求其生而不得,则死者与我皆无恨。

(2)修闻而服之终身。

16.结合选文内容,谈谈本文给我们得启示。

答案

集腋成裘:

下列加点字注音有误的一项是( C )

A.东皋ɡāo 徙倚xǐ 昔人xī 驱犊dú B.萋萋qī 佂蓬pénɡ 萧关xiāo 落晖huī

C.侯骑qí 燕然yān 沙堤tí 萋萋qī D.采薇 wēi 荆门jīng 孤烟ɡū 都护dū

下列划线的词语解释不正确的一项是( D )

A.东皋薄暮望,徙倚欲何依 ( 薄暮:傍晚。薄,接近。) ( 徙倚:徘徊。)

B.晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。( 晴川:晴日里的原野 ) (萋萋:草木茂盛的样子。)

C.征蓬出汉塞,归雁入胡天。 ( 征蓬:飘飞的蓬草,古诗中常用来比喻远行的人。

D.几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。( 暖树:温暖的树。 )( 啄:取、衔。 )

解析:暖树:向阳的树。

3、下列句子标点符号使用不正确的一项是 ( D )

A.李白的“浮云游子意,落日故人情”(《送友人》)、“朝如青丝暮成雪”(《将进酒》)都是脍炙人口的名句。

B.不知不觉,三年的高中生活转瞬即逝。李萍上了大学,张华当了工人,我进了部队:我们都有美好的前途。

C.材料是文章的血肉,结构是文章的骨骼。骨骼完整匀称,人才能身姿挺拔;结构井然有序,文章才能立得起来。

D.据王璨的《英雄记抄》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略。”

解析:D项,这个句子中“三人务于精熟,而亮独观其大略”只是作为《英雄记抄》内容的一部分来引用,不是全部原句,因此末尾的标点必须放在引号外面,而句子中最后的句号在引号里面,所以是错误的,应放在后引号的外面。

4.下列语句中没有语病的一项是(??C? )

A.我市开展多种形式的交通安全法制教育活动,营造社会舆论良好氛围,提高了群众的知晓率和参与率。

B.他从父母手中接过家族企业,可以说是白手起家。

C.学校开展的经典诵读活动,极大地丰富了同学们的校园文化生活。

D.儿童剧《芝麻开门》剧情抑扬顿挫,台词诙谐幽默,受到观众的强烈称赞。

解析:A.语序不当,可将“良好”调至”“社会”前,且在“良好”后加上“的”。 B.不合逻辑,“白手起家”比喻原来没有基础或条件很差而创立起一番事业。与“他从父母手中接过家族企业”

矛盾。D.搭配不当,“抑扬顿挫”指声音的高低起伏和停顿转折,不能用来形容“剧情”。

5、下列各组句子中画横线的成语使用正确的一项是(? D?? )

A.少年时就到关外谋生的四爷老大归来还是孑然一身的单身汉。

B.闻一多先生从唐诗中寻章摘句,潜心研究几年终于写出了《唐诗杂论》。

C.妈妈的厨艺相当不错,每次做出的菜都是香味扑鼻,油光可鉴。

D.受奔驰女车主事件影响,外资企业业绩下滑,汽车制造企业更是首当其冲,影响巨大。

解析:A. “孑然一身”就是指孤孤单单的一个人,与单身汉重复。B. “寻章摘句”的意思是读书时只摘记一些漂亮词句,也指写作只堆砌现成词句,缺乏创造性。用在这不恰当。C. “油光可鉴”

形容非常光亮润泽,像镜子一样可以照人。望文生义。

6.下列有关文学常识无误的一项是( A )

A.王绩,字摩诘,唐代著名诗人。进士出身,官至尚书右丞,故世称“王右丞”,有《王右丞集》。他是个多才多艺艺术家,在诗、画、音乐等方面均有很高成就。苏轼盛赞他“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”。

B.李白,字太白,号青莲居士,唐代伟大的现实主义诗人,有“诗仙”之称。名篇有《蜀道难》《将进酒》《行路难》《梦游天姥吟留别》《望庐山瀑布》等。他的诗雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,韵律和谐多变。

C.白居易,字乐天,晚年号香山居士,著有《白氏长庆集》。白居易一生写了很多诗,是唐代诗人中创作较多的一个。《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名,《新乐府》是中唐新乐府运动的代表作。

D. 崔颢,汴州(今河南开封)人,北宋诗人,他才思敏捷,善于写诗。作品有《崔颢集》。《黄鹤楼》是作者游历到湖北武昌,登临黄鹤楼,泛览眼前景物,即景生情,诗兴大作,脱口而出这首吊古怀乡之作。

解析:A.王维 B. 李白唐代伟大的浪漫主义诗人 D. 崔颢北宋代诗人,

含英咀华

1.下列《野望》这首诗的赏析,不恰当的一项是( B )

A.首联借陶渊明“登东皋以舒啸”的诗句,暗含诗人归隐之后,尝耕东皋之意。

B.颔联和颈联运用工笔细描的表现手法,精细地描画出了农村生活的真实场景。

C.颔联和颈联运用动静结合的表现手法,使诗歌充满画面感,突出了乡村气息。

D.尾联表明了诗人在现实当中难觅知音,孤苦无依,只好追怀古代的高士贤人。

2.对下面诗歌的字词解释错误的一项是 ( B )

A.“东皋”:泛指王绩家乡绛州龙门附近的水边高地,暗指诗人隐居的地方。

B. 徙倚:迁徙依靠。 C.落晖:落日的余光。 D.薄暮:日将落之时。

3.下列对《野望》的赏析,不恰当的一项是( C )

A.这首诗的体裁是五言律诗。自从南朝齐永明年间,沈约等人将声律的知识运用到诗歌创作当中,律诗这种新的体裁就已酝酿着了。到初唐的沈佺期、宋之同手里律诗逐渐定型化,成为一种重要的诗歌体裁,而早于沈、宋六十余年的王绩,已经能写出(野望)这样成熟的律诗,说明他是一个勇于尝试新形式的人

B.此写山野秋景,景中含情,朴素清新,流畅自然,力矫齐梁浮艳板滞之弊。

C.首联描写、叙事兼抒情,总摄以下六句。

D.此诗一洗南朝雕饰华靡之习,却发展了南齐水明以来逐渐律化的新形式,已经是一首比较成熟的五律,对近体诗的形式颇有影响。

4.下列对《黄鹤楼》诗句理解不正确的一项是( D )

首联引述有关黄鹤楼的传说,为乡愁情结的抒发做铺垫。

颔联描绘黄鹤楼高耸的雄姿,抒发了诗人对岁月流逝的感慨。

颈联采用叠词描画江上美景,让诗作的思想品位显得更为高远。

尾联展现朦胧的江上暮色,表达出作者漠然无奈的思乡之情。

5.对《黄鹤楼》赏析不正确的一项是( D )

A.开头两句写诗人行径孤山寺和贾亭时所看到的山光水色,勾勒出西湖早春的轮廓。

B.三四两句从莺、燕的动态中,把春天的活力,大自然从秋冬沉睡中苏醒过来的春意生动地描绘了出来。

C.五六两句写骑马游春的人们,包括诗人自己。以人们的感受写西湖的春景。

D.结尾两句详写湖东的白沙堤,在绿杨荫里,更是美不胜收。

6.下列对《使至塞上》一诗的解说,不恰当的一项是( B )

第1句交代此行的目的,第2句是说附属国直到居延(地名)以外,点明边塞的辽阔,路途遥远。

第3、4两句,写眼前景物,并以“蓬”“雁”自比。从景物特征看,作者是在秋天出塞的。

第5、6两句继续写诗人在沙漠中看到的典型景物。“长河”指黄河

最后两句写诗人在边疆的萧关见到了侯骑(侦察兵),得知都护正带兵在燕然前线

7.对《使至塞上》理解不正确的一项是( B )

A.“征蓬”两句,既表述了诗人前往边境慰问将士之事,又描写了边塞独特之景,更在叙事写景中传达出自己被排挤出朝廷的幽微难言的内心情感。

B.诗人以传神的笔墨刻画了明媚秀丽的塞外风光,其中“大漠孤烟直,长河落日圆”两句,更是脍炙人口的千古名句。

C.诗中的“圆”字与“直”字,都用得逼真传神,非常讲究景物的画面感,充分体现了王维“诗中有画”的特色。

D.“都护在燕然”和前面的“属国过居延”遥相呼应,点明了诗人此次出使路途之远3.第三联描写眺望到的景象,那是怎样的景象?

8.下列对《使至塞上》赏析不正确的一项是( D )

A.本诗重点笔墨在于写景,以大漠、秋景为背景,用征、归雁、孤烟、长河、日圆等景物,组成一幅塞外风光图

B.第二联用“出”、“入”描绘动态景物,第三联用“直”、“圆”描绘静态景物,动静结合,使画面富于变化,意境深远

C.黄河横贯大漠,望不到尽头一个“长”字,既抓住了景物的特征,又表达了诗人独特的审美感受。

D.“大漠孤烟直,长河落日圆”两句雄浑开阔,诗中有画,堪称千古绝句,体现这首诗歌哀婉消沉的艺术特色

9.下列对《渡荆门送别》赏析有误的一项是( A )

首联叙事,直扣诗题,交代了送别的时间、地点、人物及此行的目的

颔联写景,其中一“随”一“入”以游动的视角写出了度过荆门进入楚地的壮阔景象

颈联描绘了“水中映月”和“天边云霞”两幅图画,巧妙地融进了作者初次见到平原时新鲜、欣喜的感受和体验

“送”的主体是故乡的山水,用拟人的修辞手法,生动而含蓄地表达了作者对故乡的依恋之情.

10.对《渡荆门送别》理解,有误的一项是( C )

A.“山随平野尽,江入大荒流”的景象是立足于行舟上的所见

B.“天镜”与“海楼”分别指的是水中明月和海市蜃楼。

C. 这首五言律诗是一首送别诗,写的是诗人送别友人。

D.“仍怜故乡水,万里送行舟”表达了诗人对故乡的留恋。

11.对《渡荆门送别》这首诗的赏析,有误的一项是( D )

A.这首诗写诗人离开蜀地到楚国漫游途中所见到的景色,融情于景,抒发了诗人思念故乡的深情。

B.颔联描写了山势与流水,“随”“入”二字,将群山与原野位置的变换和水奔腾直泻的气势,

生动形象地表现了出来。

C.颈联描写映入江中的月影好像天上飞来一面明镜,云霞变幻,形成海市蜃楼般的奇景。

D.尾联紧扣诗题“送别”,采用拟人手法,写故乡水因为可怜自己而不辛劳,送行万里的深情。

12.下列对《渡荆门送别》这首诗的分析有误的一项是( C )

A.首联叙事,直扣诗题,交代了诗人此行的目的:初次离开家乡,从蜀地乘船远至楚地的荆门。

B.颔联以游动的视觉描绘了两岸的地势由山脉过渡到平原,江水向原野奔腾而去的壮阔景色。

C.颈联描写近景,用两幅美丽的画面写江上美景,第一幅是天边云霞图,第二幅是水中映月图。

D.尾联“送”字用得妙,突出故乡水送我到楚地还不忍心分别的情义、含蓄地抒发了诗人的思乡之情。

13.与“山随平野尽,江入大荒流”意境差别最大的一项是( D )

A.潮平两岸阔,风正一帆悬。(王湾《次北国山下)

B.大漠孤烟直,长河落日圆。(王《使至塞上》)

C.气蒸云梦泽,波撼岳阳城。(孟浩然《望河庭湖赠张丞相)

D.采菊东篱下,悠然现南山。(陶渊明《饮酒?其五》)

14.下列对《钱塘湖春行》赏析有误的一项是( C )

首联交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

颔联抓住了“争”“啄”两个动词,描绘了一副早莺争暖、新燕啄泥的画面。

颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密、绿色醉人的景象。

尾联直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情。

15.对《钱塘湖春行》这首诗的用字用词分析错误的一项是( D )

A.“平”和“低”表现了春潮乍涌的画面,仿佛云水相连。

B.“争”“啄”这两个极具表现力的词语,勾画谊染了一幅早莺争向最暖树、新燕啄衔草的动态画面。

C.诗人用“几处”“谁家”,而不是“处处”“家家”,准确反映了季节特点,说明诗人观察细

致,描写入微。

D.“迷人眼”的“迷”字,巧妙地写出了花的繁盛。

16.关于《钱塘湖春行》下列说法正确的一项是( D )

A.这首诗结构巧妙,从孤山写起,然后按时间顺序来写,把读者引入胜景。

B.全诗的景物从早莺起至白沙堤止,浑然一体,形象完整。

C.诗人善于抓住景物的特征来写、绘声绘色,抒情表意含而不露。

D.诗人写了游春赏景,把“春景”和“春情”和谐地统一起来。

17.下列诗句节奏划分有误的一项是( A )

牧人/驱/犊返,猎马/带/禽归 B.晴川/历历/汉阳树,芳草/萋萋/鹦鹉洲

C.征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天 D.月下/飞/天镜,云生/结/海楼

三、他山之石:

修①幼失父,母尝谓曰:“汝父为吏常夜烛治②官书屡废③而叹!吾问之,则曰:‘死狱也,我求其生不得尔。’吾曰:‘生可求乎?’曰:‘求其生而不得,则死者与我皆无恨。夫常求其生,犹失之死,而世常求其死也。’其平居教他子弟,常用此语,吾耳熟焉。”修闻而服④之终身。 (节选自《宋史 欧阳修传》)

【注释】①修:欧阳修,宋代文学家②治:处理。③废:放下。④服:听从,信服。这里指遵从。

13.请用“/”给下面的文字断句。(限断两处)

汝父为吏 / 常夜烛治官书 / 屡废而叹

14.下列句中加点词的意义和用法,不同的一项是( C )

A.母尝谓曰 尝趋百里外(《送东阳马生序》) B.死狱也 小大之狱(《曹刿论战》)

C.我求其生 生亦我所欲(《鱼我所欲也》) D.其平居教他子弟 其西南诸峰(《醉翁亭记》)

15.用现代汉语翻译文中划线的句子。

(1)求其生而不得,则死者与我皆无恨。

译文:给犯人找活下来(不死)的理由却找不到,那么死者和我都不会感到遗憾。

(2)修闻而服之终身。

译文:欧阳修听了母亲的话后, 一生都遵从父亲(母亲)的教导。

16.结合选文内容,谈谈本文给我们得启示。

答:示例一:良好的家庭教育对孩子成材有着重要作用(“修母”教子有方).从“修母”能以丈夫的优良品德教育孩子看出。

示例二:做官要公正严明(孩子成长中,父母的榜样作用是不可忽视的).从“修父”做官时办案公正、明察秋毫(“修父”对欧阳修的影响)看出。

示例三:我们要善于听取有益的教诲,以优秀的人为榜样,做一个有作为的人.从欧阳修听从母亲教导,以父亲为榜样并一生效仿看出。

附译文:欧阳修从小失去了父亲,母亲曾经给他说:“你的父亲做官的时候,经常在夜里挑灯处理文书,多次停下来叹息。我问他,就说:‘这是一个该判死刑的案件,我想为他找一条活下来的理由却找不到。’我说‘活下来的理由,也可以找吗?’他说:‘为他找一条活下来的理由,即使找不到,那么被判死刑的人和我都没有遗憾了。’经常为死囚寻求生路,仍然还有失误造成不该死的人被处死的,然而世间的官吏却常为犯人寻找处死的理由呀。’他平日教导别人的子弟,经常用这些话,我都听熟了呀。”欧阳修听了这段话,终生照做不误。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读