第13课《唐诗五首》课件(共123张PPT)2021—2022学年部编版语文八年级上册

文档属性

| 名称 | 第13课《唐诗五首》课件(共123张PPT)2021—2022学年部编版语文八年级上册 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-09 16:10:39 | ||

图片预览

文档简介

(共123张PPT)

唐诗五首

野望

黄鹤楼

使至塞上

渡荆门送别

钱塘湖春行

野

望

走进唐诗,走进唐诗中的写景诗,感触的不仅是美景,更是诗中耐人寻味的意境,和诗人那颗独特的心。让我们走进《野望》,感触诗人的心语。

1.背诵诗歌,感知诗歌内容,感悟诗意境。

2.品析诗的语言,读出诗人的情怀,学习本诗借景抒情的写法。

(重点)

(难点)

学习目标

王绩(约589-644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人,唐代诗人。隋末举孝悌廉洁科,除秘书正字。不乐在朝,求为扬州六合丞。因简傲纵酒被劾,弃官还故乡。唐武德中,诏以前朝官待诏门下省。贞观中,以疾罢归河渚间,躬耕东皋。工诗赋,尤擅五言诗。其诗多写饮酒与田园隐逸生活,平淡质朴,不染梁陈雕琢浮华旧习,于唐初诗坛独具面貌。

作者简介

王绩入唐后以前朝官待诏门下省。贞观中以足疾罢归。此诗当作于诗人辞官隐居之时。

背景资料

东皋(

)

徙倚(

)

落晖(

)

驱dú(

)

采wēi(

)

gāo

huī

xǐ

yǐ

读字音正字形

犊

薇

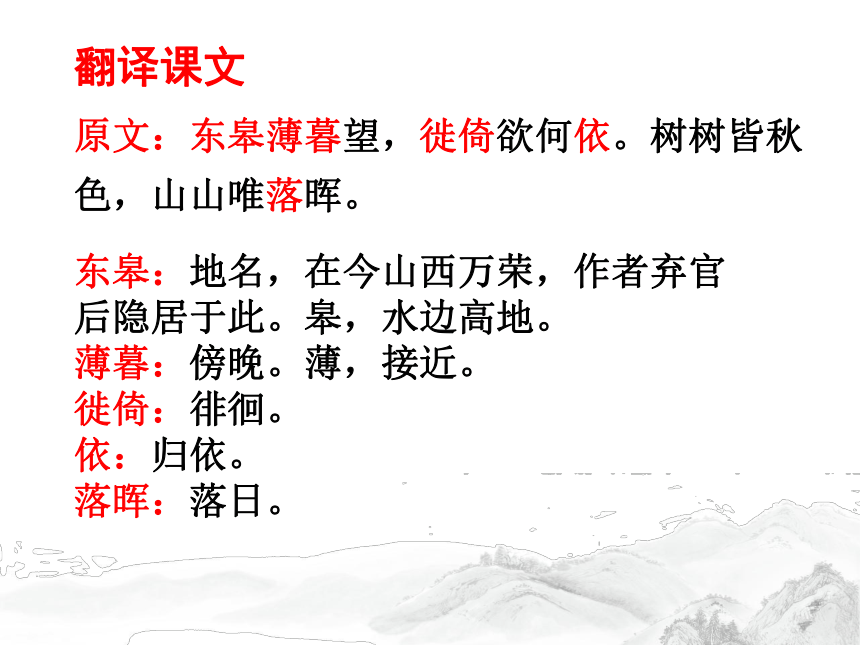

原文:东皋薄暮望,徙倚欲何依。树树皆秋色,山山唯落晖。

翻译课文

东皋:地名,在今山西万荣,作者弃官后隐居于此。皋,水边高地。

薄暮:傍晚。薄,接近。

徙倚:徘徊。

依:归依。

落晖:落日。

黄昏伫立在东皋怅望,徘徊着不知归依何处。每棵树都披上枯黄的秋色,每一座山峰都涂上余晖。

译文:

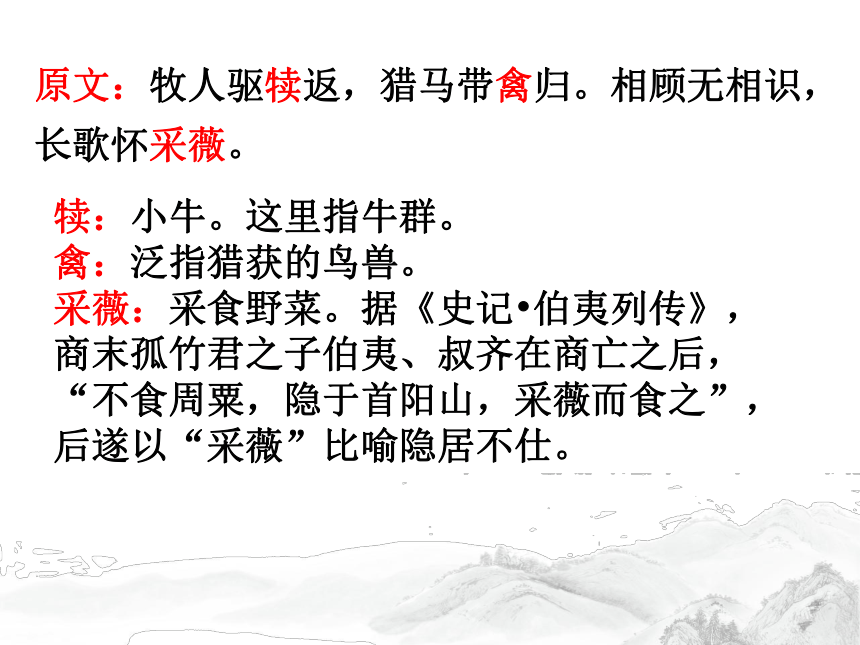

原文:牧人驱犊返,猎马带禽归。相顾无相识,长歌怀采薇。

犊:小牛。这里指牛群。

禽:泛指猎获的鸟兽。

采薇:采食野菜。据《史记?伯夷列传》,商末孤竹君之子伯夷、叔齐在商亡之后,“不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之”,后遂以“采薇”比喻隐居不仕。

猎人骑着骏马带回猎物。大家相对无言并不相识,我长啸高歌真想隐居在山冈。放牧的人赶着牛群回家。

译文:

1.首联写了什么内容?表达了诗人怎样的情感

首联写傍晚诗人在东皋伫望山野秋景及感受。这两句诗以平平淡淡的叙述,写在暮色之中,诗人伫立在东皋之上,举目四望,一种莫可名状的孤寂无依的愁绪涌上心头,且无法平静下来,以此观景自然会涂上一层心理上的不平静色彩,表现了孤寂无依的彷徨心情。同时为中间四句写景提供巧妙的铺垫。

精读品味

2.

赏析颔联“树树皆秋色,山山唯落晖”这句诗的精妙所在。

颔联是诗人对眼前景观的粗线条的描绘,着重于色彩的透明度,棵棵树木已染上萧瑟的枯黄的秋色,起伏的山峦唯见余晖,这是多么宁静、开阔、美丽的画面。纵使在淡淡的暮霭之中,人们还是能够感觉到山野间秋林、余晖的光与色的强烈辉映。

赏析“牧人驱犊返,猎马带禽归。”。

颈联着力刻画视野所见山野放归的生动场景,为整个静谧的画面,注进一股跳动的情致和欣然的意趣。句中的几个动词“驱”“返”“带”“归”,用得自然而精练。这种动态式的描写愈发衬托出秋日晚景的安详宁静。

3.

试着赏析颔联和颈联。

这四句诗宛如一幅山野秋晚图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处,显得那么自然和谐,令人不能不沉浸,甚至忘情在安逸闲适的秋景之中。这最后两句完全道出诗人内心的苦闷和怅惘,既然在现实中找不到相知的朋友,那就只好追怀伯夷、叔齐那样不食周粟、上山采薇的隐逸之士。

4.

【难点探究】这首诗是如何体现动静结合、光影相映的?试结合诗句分析。

研读探究

"树树皆秋色,山山唯落晖"。这是诗人对眼前景观的粗线条的描绘,着重于色彩的透明度,层层树林已染上萧瑟的金黄的秋色,起伏的山峦惟见落日的余晖,这是多么宁静、开阔、美丽的画面。纵使在淡淡的暮霭之中,人们还是能够感觉到山野间秋林、落晖的光与色的强烈辉映。接着,诗人的笔锋又转向动的叙写:"牧人驱犊返。猎马带禽归。"着力刻划视野所见山野放归的生动场景,为整个静谧的画面,注进一股跳动的情致和欣然的意趣。句中的几个动词"驱"、"返"、"带"、"归"。用得自然而精

警。这种动态式的描写愈发衬托出秋日晚景的安详宁静,诗人于一静一动的描写之中,把山山树树、牛犊猎马交织成一幅绝妙的艺术画卷。光线与色彩的调和,远景与近景的搭配,都显得那么白然和谐,令人不能不产生某种遐想,甚至忘情在安逸闲适的田野之中。

野望

首联

颔联

远景

静态

叙事抒情

惆怅孤寂

颈联

近景

动态

尾联

抒情

归纳总结

板书设计

全诗于萧瑟怡静的景色描写中流露出孤独抑郁的心情

本诗主旨

全诗语言质直清新,自然流畅,以情写景,景中寓情,借日暮山野秋景,写忧郁苦闷、彷徨无依、孤独寂寞的心情。

本诗突出艺术特色归纳

《辋川闲居赠裴秀才迪》

唐?王维

寒山转苍翠,秋水日潺潺。

倚杖柴门外,临风听暮蝉。

渡头余落日,墟里上孤烟。

夏值接舆醉,狂歌五柳前。

拓展延伸

译文:

寒山转变得格外郁郁苍苍,秋水日日舒缓地流向远方。

我柱杖伫立在茅舍的门外,迎风细听着那暮蝉的吟唱。

渡头那边太阳快要落山了,村子里的炊烟一缕缕飘散。

又碰到裴迪这个接舆酒醉,在恰如陶潜的我面前讴狂。

黄鹤楼

黄鹤楼,美名留。千古诗词美名扬,留芳百世情悠悠。今年,我们学习唐代诗人崔颢的《黄鹤楼》,感悟诗人博大的胸襟和悠悠的乡愁。

(重点)

(难点)

背诵诗歌,感知诗歌内容,感悟诗意境。

品析诗的语言,读出诗人的情怀,学习本诗借景抒情的写法。

崔颢(约704~754),盛唐诗人。汴州(今河南开封)人。开元进士,官至太仆寺丞、司勋员外

郎。著有《崔颢集》。

作者简介

仕途失意、漂泊无依的崔颢登临此楼,产生了一种吊古伤今、人去楼空的寂寞之感,加之神话传说的触动,蓄积在胸中的诗情便喷涌而出,唱出了这首浑然天成的诗歌,这也是黄鹤楼题诗的绝唱。

背景资料

昔人(

)

萋萋(

)

xī

qī

一

读一读字音

检查预习

yīng鹉(

)洲

鹦

二

写一写字形

导思1.你从这首诗里读到了怎样的自然美景?

自然之美

关键词:

思乡

导思2.从诗歌中你读出了怎样的情感?

情感

借景抒情

导思4:诗人是如何将景与情有机地结合在一起的?

情景交融

导思3:诗中选取了哪些意向?意向与感情之间有何关系?

意向

初读感知

带着问题读课文

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

听读诗歌

原文:

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

去:离开。

空余:只剩下,仅留下。

悠悠:闲静的样子。

注释:

翻译课文

仙人早已乘着黄鹤飞去,这里只剩下了黄鹤楼。黄鹤一去不再回返,千百年来只有白云在此悠悠飘荡。

译文:

原文:

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

历历:清晰的样子。

乡关:故乡。

注释:

烟波:烟霭笼罩江面。

晴日里汉阳一带的树木历历可见,芳草茂盛长满鹦鹉洲。时至黄昏不知何处是家乡,烟霭笼罩的长江激起思乡的哀愁。

译文:

1.诗歌开头有什么特色?

【答案】此题运用用典作用分析法。诗的首联巧用典故,由仙人乘鹤归去引出黄鹤楼,让人觉得黄鹤楼乃是仙人遗留下来的,起笔就让黄鹤楼充满了神秘的色彩。

精读品味

2.“空”字有何妙处?

【答案】

“空”即空空荡荡,仰望天空,千载以来只有悠悠飘荡的白云,抒发了物是人非、世事苍茫的感慨,给人一种孤寂惆怅之感。

白云千载空悠悠

3.颈联描绘了一幅怎样的画面?

【答案】与黄鹤楼隔江相望的汉阳,那里绿树掩映,江水交汇,在明丽的阳光下,看上去分外清晰。江面上,只见一丘沙洲隆起于江心,上面绿草如茵,这就是鹦鹉洲了。

4.全诗以“愁”字收篇,有什么作用?

【答案】全诗以一“愁”字作结,点出了全篇的主旨。准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情。同时又和开篇的意境相照应,从而以起伏辗转的文笔表现了缠绵的乡愁。

【答案】后四句即景生情,写在楼上北望的见闻。他的写作顺序是由远到近,先写远处江北历历的汉阳树

,接着写进入眼帘的鹦鹉洲头的萋萋芳草,最后写楼下近处大江上的烟波。但日暮的重重雾霭阻隔了回乡路,使他不禁顿生愁绪。和前半部分不同,后四句又严格遵循起了格律,若断实连,气韵一体。尤其是结尾,不仅收束有力,且给人缥缈苍茫之感。

【手法探究】

这首诗是如何即景抒情的?试结合诗句分析。

研读探究

首联——神秘传说——叙事

颔联——岁月易逝——议论

颈联——登楼所见——写景

尾联——浓浓乡愁——抒情

黄

鹤

楼

吊古怀乡

板书设计

归纳总结

《黄鹤楼》描写了诗人登临黄鹤楼所见到的情景,通过凭吊古迹,抒发了思念家乡的愁情。

探究主旨

《黄鹤楼》虚实相映,意境开阔,情景交融。

这首诗首联和颔联从传说入笔,讲述“昔人”“黄鹤”,这是虚写,给人无限缥缈的感受,气势苍茫。颈联和尾联转而写楼上的所见所闻,这是实写,很自然地引起诗人浓浓的乡愁。尾联写“烟波”上的日暮思归,正好与诗开篇的缥缈境界相一致,使得诗歌一气呵成,意境开阔,让读者不禁心入其境,怅然生情。

归纳艺术特色

黄鹤楼送孟浩然之广陵

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

译文

老朋友在黄鹤楼与我辞别,在鲜花烂漫的三月去往扬州。孤帆的影子远去,在碧空中消逝,只看见浩浩荡荡的长江向天边流去。

类文拓展

拓展延伸

使至塞上

(重点)

(难点)

1.背诵诗歌,感知诗歌内容,感悟诗意境。

2.品析诗的语言,理解诗人蕴含的思想感情。

学习目标

王维(约701—761),字摩

诘,唐代著名诗人。进士出身,官至尚书右丞,故世称“王右丞”,有《王右丞集》。王维是个多才多艺的艺术家,在诗、画、音乐等方面均有很高的成就。苏轼盛赞他

“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”。

作者简介

唐开元二十五年,河西节度副使崔希逸战胜吐蕃,唐玄宗命王维以监察御史的身份前往边塞宣慰,这首诗即是途中所写。

背景资料

征蓬(

)

萧关(

)

候骑(

)

燕然(

)

péng

xiāo

jì

yān

一

读一读字音

检查预习

归yàn(

)

dū(

)护

雁

都

二

写一写字形

?

长河落日圆

(古义:黄河;今义:长的河流)

萧关逢候骑

(名词作状语,在萧关)

三

文言知识积累

导思1.你从这首诗里读到了怎样的自然美景?

自然之美

关键词:

爱国、苍凉

导思2.从诗歌中你读出了怎样的情感?

情感

借景抒情

导思4.诗人是如何将景与情有机地结合在一起的?

情景交融

导思3.诗中选取了哪些意向?意向与感情之间有何关系?

意向

初读感知

带着问题读诗

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

使至塞上

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

听读诗歌

原文:单车欲问边,属国过居延。

单车:单车独行。形容轻车简从。

问边:到边疆去察看。

属国:汉代时称那些已归附的少数民族地区。

居延:古县名,在今甘肃张掖北。

注释:

我轻车简从到边疆去察看,经过了属国居延。

译文:

翻译课文

原文:征蓬出汉塞,归雁入胡天。

征蓬:飘飞的蓬草,比喻飘泊的旅人。泛指远行的人。

归雁:向北飞的大雁。

胡天:这里指西北地区。

注释:

像随风而去的蓬草飘出汉塞,似北飞的大雁,飞入了胡地的天空。

译文:

原文:大漠孤烟直,长河落日圆。

孤烟:远处独起的炊烟。

长河:黄河。

注释:

茫茫沙漠中远处独起的炊烟直上云霄,滔滔黄河边落日又大又圆。

译文:

原文:萧关逢候骑,都护在燕然

。

萧关:古关名,在今宁夏固原东南。

候骑:担任侦察、通讯的骑兵。

都护:官名。

都护是都护府的最高长官,这里借指河西节度使。

燕然:古山名,即今蒙古国杭爱山。这里代指前线。

注释:

在萧关遇到了侦察的骑兵,得知都护还在前线。

译文:

1.

说说“征蓬出汉塞,归燕入胡天”二句的含义,这两句蕴含了作者怎样的感情?

【答案】蓬草成熟后枝叶干枯,根离大地,随风飘卷,诗人去国离乡,感情总是复杂万端的,不管是出于有家难奔、有国难投的情势,还是像本诗中听写乃是因为负有使命。

精读品味

大约诗人这次出使塞上,本已心境不佳,并不同于汉司马相如初得武帝青睐,出使西南夷那样的威风、气派。诗人以“蓬”“雁”自比,这两句蕴含了作者被排挤出朝廷的惆怅,暗写自己内心的激愤和抑郁。与首句的“单车”相应。万里行程只用了十个字轻轻带过。

2.请赏析“大漠孤烟直,长河落日圆”二句。

【答案】颈联形象地描写了奇特壮美的塞外风光,一“直”一“圆”不仅准确地描绘了沙漠的景象,而且融情于景,寓悲凉之情于壮美景色之中,从侧面烘托了守边将士凄凉艰苦的生活环境,借以反映他们不畏艰苦,积极保卫边疆的爱国主义精神。笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔,充分体现了王维“诗中有画”的特色,是被王国维赞叹为“千古壮观”的名句。

赏析古诗词名句法。诗词中要赏析的句子多为名句,赏析时要考虑三点:一是内容,采用意译法理解诗(词)句,明确含义;二是赏析角度,修辞或表现手法或意象,明确情感或哲理;三是句子的效果,抒发作者某种情感,或具有某种深刻的人生哲理等等。答题模式:运用……手法,形象生动(委婉含蓄)地描绘了……,抒发(揭示)了……情感(哲理)。此题主要从表现手法的角度分析其表达效果及其所表现的人物的精神或情感。

阅读方法解密

3.最后两句诗蕴含了作者什么情感?

【答案】诗人到达目的地以后,从兵士那里得知都护正在边防前线准备战事,这两句可以看出诗人对边关将士的敬慕之情。

4.尾联从侧面表达了什么内涵?

【答案】尾联叙述边塞将士紧张的战斗生活,从侧面表现了战事的频繁。

长河落日圆

【答案】①几何构图美。无垠的沙漠远远望去是一个巨大的平面,升空的孤烟像垂直的线,绵长的黄河水一直延伸到远处,落日看上去很圆。孤烟冲云意谓其高,夕阳西下意言其低,直线与平面相垂,线与圆相切。既具立体感,又具流动感,虽寥寥几笔,而意象丰富,令人叹为观止。②自然天成的色彩美。黄色的大漠,灰黑色的直入蓝天的孤烟,滚滚的黄河水,如血的残阳,自然天成。淡远的色彩衬托出大漠的广袤,浓丽的色彩凸显出大漠的生机,既雄浑又秀美。

【手法探究】如何理解“大漠孤烟直,长河落日圆”的艺术美?

研读探究

抒情→内心抑郁

使至塞上

叙事→出使边塞

单车欲问边

属国过居延

大漠孤烟直

长河落日圆

绘景→塞外风光

地域特殊

微露失意

征蓬出汉塞

归雁入胡天

边塞情势

绘塞外奇景

感伤飘零

赞爱国之情

荒漠奇观

气势充沛

壮阔奇雄

景象宏阔

叙事→留下回味

萧关逢候骑

都护在燕然

流露赞叹

归纳总结

板书设计

记述了出使塞上的旅程以及旅程中所见的塞外风光。既反映了边塞生活,同时也表达了诗人的孤寂、悲伤之情以及在大漠的雄浑景色中情感得到升华后的慷慨悲壮之情。

探究主旨

笔墨传神,意境深远。

诗歌以传神的笔墨刻画了奇特壮美的塞外风光。尤以颈联笔力苍劲,意境雄浑。

归纳艺术特色

凉州词

王之焕

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

类文拓展

拓展延伸

渡进门送别

朗读诗歌,我们可以从心灵里感受诗人的所思、所感,朗读诗歌可以让我们的心灵插上翅膀,朗读诗歌可以使我们的心灵得到美的熏陶。今天就让我们一起去走近李白这位大诗人的心灵吧!

背诵诗歌,感知诗歌内容,感悟诗意境。

2.

品析诗的语言,体会诗歌的意境美、情感美。

(重点)

(难点)

学习目标

李白(701—762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃秦安),陈与义

幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)青莲

乡,唐代伟大的浪漫主义诗人,有“诗仙”之称。名篇有《蜀道难》《将进酒》《行路难》《梦游天姥吟留别》《望庐山瀑布》等。他的诗雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,韵律和谐多变。

作者简介

这首诗是诗仙李白青年时期出蜀至荆门时赠别家乡而作。李白在公元724年(开元十二年)辞亲远游。诗人从“五岁诵六甲”起,直至远渡荆门,一向在四川生活,读书于戴天山上,游览峨眉,隐居青城,对蜀中的山山水水怀有深挚的感情。此次李白离别家乡,发青溪,向三峡,下渝州,渡荆门,轻舟东下,意欲“南穷苍梧,东涉溟海”。这是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。

背景资料

荆门(

)

jīng

一

读一读字音

检查预习

仍lián(

)故乡水

怜

二

写一写字形

检查预习

导思1.你从这首诗里读到了怎样的自然美景?

自然之美

关键词:

不舍

导思2.从诗歌中你读出了怎样的情感?

情感

借景抒情

导思4:诗人是如何将景与情有机地结合在一起的?

情景交融

导思3:诗中选取了哪些意向?意向与感情之间有何关系?

意向

初读感知

带着问题读课文

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

听读课文

原文:

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

荆门:荆门山,在现在湖北宜都西北长江南岸,与北岸虎牙山对峙,形势险要。

楚国:楚地。

平野:平坦广阔的原野。

大荒:广阔无际的原野。

注释:

翻译课文

我乘舟远渡荆门外,来到了楚地准备尽情游览。群山随着平坦广阔的原野的出现渐渐隐去,长江仿佛流进了广阔无际的原野。

译文:

原文:

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

海楼:海市蜃楼,这里形容江上云霞的美丽景象。

怜:爱。一本作“连”。

万里:形容行程之远。

注释:

明月映入江水,如同飞下的天镜,空中云霞如同绮丽的海市蜃楼。我更加怜爱这来自故乡之水,不辞万里为我送行。

译文:

颔联中“随”字用的好,谈谈好在何处。

【答案】“随”字将群山与原野的位置逐渐变换、推移,真切的表现出来,写活了,给人以空间感和流动感。

精读品味

2.颈联变换视角,描写长江的近景,谈谈这联诗所描绘的意境。

【答案】

“月下飞天镜”是月夜俯视所见。明月本在天上,倒映在流速缓慢的长江水中,好像从天上飞来一面明镜。

“云生结海楼”是白昼眺望所见。云多,则天空高远,反衬原野低平、江岸辽阔、两岸平旷的景色,在自然美景中融进了诗人见到平原时欣喜的感受。

3.揣摩尾联,体会其中蕴含的思想感情。

【答案】尾联中的故乡水是指流经故乡的水,“万里送行舟”指的是故乡水如今怀着深情

厚意载我远行。用拟人的手法,借写故乡水有情,不远万里,依恋不舍送我远别故乡,表达了诗人离开故乡时依依不舍,思念故乡的感情。

【答案】诗歌从乘舟远游写起,第一、二句点题:诗人远离蜀地,乘船沿江游览楚地。中间四句描写景物,描绘长江之水出山之后的壮阔气象:长江出山,水面宽广,景象雄奇,使人顿感前程开阔。山峦追随原野,渐渐消失,长江奔赴旷野,滔滔不绝。月亮倒映在江水中,就像天上飞来一面镜子,云气簇拥,就像海上结成了海市蜃楼般的奇景。这四句写景层次分明,且景中寓情,反映出年轻的

【手法探究】

《渡荆门送别》一诗中诗人是怎样做到情景交融的?

研读探究

李白离开蜀地追求理想的喜悦与热情。结尾两句,诗人发出心声:这长江是故乡的水啊,所以它才不远万里为我送行,抒发了诗人爱自然、爱故乡的深挚感情。诗中写的长江之水,是来自故乡的水,它在蜀楚交界的荆门山送别诗人,把诗人送入了更加广阔的天地之中。这一描写,表现了诗人对家乡的深深依恋和思念。

渡荆门送别

写景

送别——尾联:思乡、惜别

渡荆门

颔联

颈联

首联:叙事

激动

喜悦

归纳总结

板书设计

描绘了荆门一带壮阔、奇丽的景色,表达了诗人对祖国山河的赞美,对故乡的思念和依依不舍之情。

探究主旨

意境高远,风格雄健,极具画面感。

“山随平野尽,江入大荒流”,写得逼真如画,犹如一幅长江出峡渡荆门长轴山水画。

归纳艺术特色

芙蓉楼送辛渐

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

译文

迷蒙的烟雨,连夜洒遍吴地江天;

清晨送走你,孤对楚山离愁无限!

朋友呵,洛阳亲友若是问起我来;

就说我依然冰心玉壶,坚守信念!

类文拓展

拓展延伸

钱塘湖春行

苏堤春晓

曲苑菏风

断桥残雪

平湖秋月

1.学会有感情有节奏的朗读诗歌,感知诗歌内容。

2.了解诗歌情景交融的特点,培养学生赏读诗歌的能力。

3.了解诗歌所表达诗人的思想感情。

(重点)

(难点)

白居易(772~846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原,后迁居陕西渭南,曾官左拾遗。著有《白氏长庆集》。白居易一生写了很多诗,是唐代诗人中创作较多的一个。《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名,其中以“因事立题”的《新乐府》最有名,是中唐新乐府运动的代表作。

作者简介

白居易任杭州刺史时所作。此前诗人曾因得罪权贵而被贬为江州司马,精神上因此受到严重打击,思想上也由“兼济天下”转为“独善其身”。这时,他为避免在朝为官遭受党争之祸,主动要求到外任杭州刺史。离开了京师,心情恬静一些,该诗描写了西湖早春的明媚风光,抒发了诗人的喜悦之情。

背景资料

早莺(

)

啄春泥(

)

白沙堤(

)

yīng

zhuó

dī

读一读字音

检查预习

导思1.你从这首诗里读到了怎样的自然美景?

自然之美

关键词:

美景

导思2.从诗歌中你读出了怎样的情感?

情感

借景抒情

导思4.诗人是如何将景与情有机地结合在一起的?

情景交融

导思3.诗中选取了哪些意向?意向与感情之间有何关系?

意向

初读感知

带着问题读诗

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

听读诗歌

原文:

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

初:刚刚。

几处:形容数量少。

暖树:朝阳的树。

新燕:刚从南方飞来的燕子。

啄:取、衔。

注释:

翻译课文

孤山寺之北贾公亭之西,湖水初涨,水平齐岸,与云气相接。几只黄莺争着飞向朝阳的树唱歌啼鸣,不知谁家刚从南方飞来的燕子在衔泥筑巢。

译文:

原文:

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

渐:逐渐,慢慢地。

欲:想要。

才:刚刚。

没:淹没,盖住。

不足:不够。

注释:

繁多的野花渐渐开放,光彩照耀,想要使人的眼睛迷乱,青草初长成,刚能淹没马蹄。我最爱湖东景色总觉走不完看不够,因为掩映于绿杨浓阴里的白沙堤别有一番景致。

译文:

1.赏析“争”“啄”两个字的妙处。

【答案】这两个动词,细致传神地刻画出了一幅早莺争着飞向朝阳暖树,新燕啄泥衔草的动态场景,生动地展示了初春的蓬勃生机。

精读品味

古诗词品味炼字法。答这类题时不要把字孤立起来谈,要放在句中,结合全诗的意境情感进行分析。答题步骤:(1)解释该字在句中的含义(没必要的可不必解释)。(2)展开联想把该字放入原句中描述景象。(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的情感。

阅读方法解密

2.用“乱”修饰“花”,用“浅”修饰“草”有什么好处?

【答案】用“乱”修饰“花”,写出了花的多和繁,并化静为动,写出了花争芳斗妍、竞相开放的情态,从而突出了花的繁茂和其姹紫嫣红的色彩;用“浅”修饰“草”,写出了草在初长时的样子和它嫩绿的色彩,突出了初长芳草的鲜嫩。

3.“行不足”表现了诗人当时怎样的心情?

【答案】“行不足”是因为看不够,说明诗人流连忘返,心情愉悦,完全沉浸在美好的湖光山色之中了。

浅草才能没马蹄

4.“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”中,“乱”有怎样的表达效果?

【答案】本诗“乱花渐欲迷人眼”中的“乱”不仅写出了花的品种数量之多,花开之多更显出了一种勃勃的生机。

【答案】不能。因为

莺是春的歌手,燕是春的使者。只因是早春,所以不是处处,也不是家家。从莺和燕的动态中,把大自然从冬眠中苏醒过来的春意生动的描绘出来了,使人想象出,过不多久,姹紫嫣红,草长莺飞的景色就会到来。运用“几处”“谁家”“渐欲”“才能”和“行不足”等词语突出了“春行”之“早”的特点。

【难点探究】

文中“几处”能不能改成“处处”,“谁家”能不能改成“家家”,为什么?

研读探究

对西湖的热爱

钱塘湖春行

地点

所见

景胜

归纳总结

板书设计

通过对湖水、云脚、早莺、乱花、浅草等的描写,展现了一幅景色明丽、春意盎然、充满生机的西湖早春图,抒发了诗人喜悦的心情和对湖光山色的无比热爱之情。

探究主旨

景中寄情。

既写出浓郁的春意,又写出了自然之美给人的强烈感受。把感情寄托在景色中,诗中字里行间流露着喜悦轻松的情绪和对西湖春色细腻新鲜的感受。

归纳艺术特色

饮湖上初晴后雨

宋?苏轼

水光潋滟晴方好,

山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,

浓妆淡抹总相宜。

类文拓展

拓展延伸

译文:

水波闪动晴天时景色迷人,山峦迷茫烟雨中也显得神奇。如果把西湖比作美女西施,

无论淡妆浓妆她总是美丽。水波荡漾的晴天,景色真好,烟雨迷茫的雨天景色更加奇特。如果把西湖比作西施,不论她是淡雅的装束,还是浓艳的打扮,都是一样光彩照人。

唐诗五首

野望

黄鹤楼

使至塞上

渡荆门送别

钱塘湖春行

野

望

走进唐诗,走进唐诗中的写景诗,感触的不仅是美景,更是诗中耐人寻味的意境,和诗人那颗独特的心。让我们走进《野望》,感触诗人的心语。

1.背诵诗歌,感知诗歌内容,感悟诗意境。

2.品析诗的语言,读出诗人的情怀,学习本诗借景抒情的写法。

(重点)

(难点)

学习目标

王绩(约589-644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人,唐代诗人。隋末举孝悌廉洁科,除秘书正字。不乐在朝,求为扬州六合丞。因简傲纵酒被劾,弃官还故乡。唐武德中,诏以前朝官待诏门下省。贞观中,以疾罢归河渚间,躬耕东皋。工诗赋,尤擅五言诗。其诗多写饮酒与田园隐逸生活,平淡质朴,不染梁陈雕琢浮华旧习,于唐初诗坛独具面貌。

作者简介

王绩入唐后以前朝官待诏门下省。贞观中以足疾罢归。此诗当作于诗人辞官隐居之时。

背景资料

东皋(

)

徙倚(

)

落晖(

)

驱dú(

)

采wēi(

)

gāo

huī

xǐ

yǐ

读字音正字形

犊

薇

原文:东皋薄暮望,徙倚欲何依。树树皆秋色,山山唯落晖。

翻译课文

东皋:地名,在今山西万荣,作者弃官后隐居于此。皋,水边高地。

薄暮:傍晚。薄,接近。

徙倚:徘徊。

依:归依。

落晖:落日。

黄昏伫立在东皋怅望,徘徊着不知归依何处。每棵树都披上枯黄的秋色,每一座山峰都涂上余晖。

译文:

原文:牧人驱犊返,猎马带禽归。相顾无相识,长歌怀采薇。

犊:小牛。这里指牛群。

禽:泛指猎获的鸟兽。

采薇:采食野菜。据《史记?伯夷列传》,商末孤竹君之子伯夷、叔齐在商亡之后,“不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之”,后遂以“采薇”比喻隐居不仕。

猎人骑着骏马带回猎物。大家相对无言并不相识,我长啸高歌真想隐居在山冈。放牧的人赶着牛群回家。

译文:

1.首联写了什么内容?表达了诗人怎样的情感

首联写傍晚诗人在东皋伫望山野秋景及感受。这两句诗以平平淡淡的叙述,写在暮色之中,诗人伫立在东皋之上,举目四望,一种莫可名状的孤寂无依的愁绪涌上心头,且无法平静下来,以此观景自然会涂上一层心理上的不平静色彩,表现了孤寂无依的彷徨心情。同时为中间四句写景提供巧妙的铺垫。

精读品味

2.

赏析颔联“树树皆秋色,山山唯落晖”这句诗的精妙所在。

颔联是诗人对眼前景观的粗线条的描绘,着重于色彩的透明度,棵棵树木已染上萧瑟的枯黄的秋色,起伏的山峦唯见余晖,这是多么宁静、开阔、美丽的画面。纵使在淡淡的暮霭之中,人们还是能够感觉到山野间秋林、余晖的光与色的强烈辉映。

赏析“牧人驱犊返,猎马带禽归。”。

颈联着力刻画视野所见山野放归的生动场景,为整个静谧的画面,注进一股跳动的情致和欣然的意趣。句中的几个动词“驱”“返”“带”“归”,用得自然而精练。这种动态式的描写愈发衬托出秋日晚景的安详宁静。

3.

试着赏析颔联和颈联。

这四句诗宛如一幅山野秋晚图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处,显得那么自然和谐,令人不能不沉浸,甚至忘情在安逸闲适的秋景之中。这最后两句完全道出诗人内心的苦闷和怅惘,既然在现实中找不到相知的朋友,那就只好追怀伯夷、叔齐那样不食周粟、上山采薇的隐逸之士。

4.

【难点探究】这首诗是如何体现动静结合、光影相映的?试结合诗句分析。

研读探究

"树树皆秋色,山山唯落晖"。这是诗人对眼前景观的粗线条的描绘,着重于色彩的透明度,层层树林已染上萧瑟的金黄的秋色,起伏的山峦惟见落日的余晖,这是多么宁静、开阔、美丽的画面。纵使在淡淡的暮霭之中,人们还是能够感觉到山野间秋林、落晖的光与色的强烈辉映。接着,诗人的笔锋又转向动的叙写:"牧人驱犊返。猎马带禽归。"着力刻划视野所见山野放归的生动场景,为整个静谧的画面,注进一股跳动的情致和欣然的意趣。句中的几个动词"驱"、"返"、"带"、"归"。用得自然而精

警。这种动态式的描写愈发衬托出秋日晚景的安详宁静,诗人于一静一动的描写之中,把山山树树、牛犊猎马交织成一幅绝妙的艺术画卷。光线与色彩的调和,远景与近景的搭配,都显得那么白然和谐,令人不能不产生某种遐想,甚至忘情在安逸闲适的田野之中。

野望

首联

颔联

远景

静态

叙事抒情

惆怅孤寂

颈联

近景

动态

尾联

抒情

归纳总结

板书设计

全诗于萧瑟怡静的景色描写中流露出孤独抑郁的心情

本诗主旨

全诗语言质直清新,自然流畅,以情写景,景中寓情,借日暮山野秋景,写忧郁苦闷、彷徨无依、孤独寂寞的心情。

本诗突出艺术特色归纳

《辋川闲居赠裴秀才迪》

唐?王维

寒山转苍翠,秋水日潺潺。

倚杖柴门外,临风听暮蝉。

渡头余落日,墟里上孤烟。

夏值接舆醉,狂歌五柳前。

拓展延伸

译文:

寒山转变得格外郁郁苍苍,秋水日日舒缓地流向远方。

我柱杖伫立在茅舍的门外,迎风细听着那暮蝉的吟唱。

渡头那边太阳快要落山了,村子里的炊烟一缕缕飘散。

又碰到裴迪这个接舆酒醉,在恰如陶潜的我面前讴狂。

黄鹤楼

黄鹤楼,美名留。千古诗词美名扬,留芳百世情悠悠。今年,我们学习唐代诗人崔颢的《黄鹤楼》,感悟诗人博大的胸襟和悠悠的乡愁。

(重点)

(难点)

背诵诗歌,感知诗歌内容,感悟诗意境。

品析诗的语言,读出诗人的情怀,学习本诗借景抒情的写法。

崔颢(约704~754),盛唐诗人。汴州(今河南开封)人。开元进士,官至太仆寺丞、司勋员外

郎。著有《崔颢集》。

作者简介

仕途失意、漂泊无依的崔颢登临此楼,产生了一种吊古伤今、人去楼空的寂寞之感,加之神话传说的触动,蓄积在胸中的诗情便喷涌而出,唱出了这首浑然天成的诗歌,这也是黄鹤楼题诗的绝唱。

背景资料

昔人(

)

萋萋(

)

xī

qī

一

读一读字音

检查预习

yīng鹉(

)洲

鹦

二

写一写字形

导思1.你从这首诗里读到了怎样的自然美景?

自然之美

关键词:

思乡

导思2.从诗歌中你读出了怎样的情感?

情感

借景抒情

导思4:诗人是如何将景与情有机地结合在一起的?

情景交融

导思3:诗中选取了哪些意向?意向与感情之间有何关系?

意向

初读感知

带着问题读课文

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

听读诗歌

原文:

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

去:离开。

空余:只剩下,仅留下。

悠悠:闲静的样子。

注释:

翻译课文

仙人早已乘着黄鹤飞去,这里只剩下了黄鹤楼。黄鹤一去不再回返,千百年来只有白云在此悠悠飘荡。

译文:

原文:

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

历历:清晰的样子。

乡关:故乡。

注释:

烟波:烟霭笼罩江面。

晴日里汉阳一带的树木历历可见,芳草茂盛长满鹦鹉洲。时至黄昏不知何处是家乡,烟霭笼罩的长江激起思乡的哀愁。

译文:

1.诗歌开头有什么特色?

【答案】此题运用用典作用分析法。诗的首联巧用典故,由仙人乘鹤归去引出黄鹤楼,让人觉得黄鹤楼乃是仙人遗留下来的,起笔就让黄鹤楼充满了神秘的色彩。

精读品味

2.“空”字有何妙处?

【答案】

“空”即空空荡荡,仰望天空,千载以来只有悠悠飘荡的白云,抒发了物是人非、世事苍茫的感慨,给人一种孤寂惆怅之感。

白云千载空悠悠

3.颈联描绘了一幅怎样的画面?

【答案】与黄鹤楼隔江相望的汉阳,那里绿树掩映,江水交汇,在明丽的阳光下,看上去分外清晰。江面上,只见一丘沙洲隆起于江心,上面绿草如茵,这就是鹦鹉洲了。

4.全诗以“愁”字收篇,有什么作用?

【答案】全诗以一“愁”字作结,点出了全篇的主旨。准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情。同时又和开篇的意境相照应,从而以起伏辗转的文笔表现了缠绵的乡愁。

【答案】后四句即景生情,写在楼上北望的见闻。他的写作顺序是由远到近,先写远处江北历历的汉阳树

,接着写进入眼帘的鹦鹉洲头的萋萋芳草,最后写楼下近处大江上的烟波。但日暮的重重雾霭阻隔了回乡路,使他不禁顿生愁绪。和前半部分不同,后四句又严格遵循起了格律,若断实连,气韵一体。尤其是结尾,不仅收束有力,且给人缥缈苍茫之感。

【手法探究】

这首诗是如何即景抒情的?试结合诗句分析。

研读探究

首联——神秘传说——叙事

颔联——岁月易逝——议论

颈联——登楼所见——写景

尾联——浓浓乡愁——抒情

黄

鹤

楼

吊古怀乡

板书设计

归纳总结

《黄鹤楼》描写了诗人登临黄鹤楼所见到的情景,通过凭吊古迹,抒发了思念家乡的愁情。

探究主旨

《黄鹤楼》虚实相映,意境开阔,情景交融。

这首诗首联和颔联从传说入笔,讲述“昔人”“黄鹤”,这是虚写,给人无限缥缈的感受,气势苍茫。颈联和尾联转而写楼上的所见所闻,这是实写,很自然地引起诗人浓浓的乡愁。尾联写“烟波”上的日暮思归,正好与诗开篇的缥缈境界相一致,使得诗歌一气呵成,意境开阔,让读者不禁心入其境,怅然生情。

归纳艺术特色

黄鹤楼送孟浩然之广陵

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

译文

老朋友在黄鹤楼与我辞别,在鲜花烂漫的三月去往扬州。孤帆的影子远去,在碧空中消逝,只看见浩浩荡荡的长江向天边流去。

类文拓展

拓展延伸

使至塞上

(重点)

(难点)

1.背诵诗歌,感知诗歌内容,感悟诗意境。

2.品析诗的语言,理解诗人蕴含的思想感情。

学习目标

王维(约701—761),字摩

诘,唐代著名诗人。进士出身,官至尚书右丞,故世称“王右丞”,有《王右丞集》。王维是个多才多艺的艺术家,在诗、画、音乐等方面均有很高的成就。苏轼盛赞他

“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”。

作者简介

唐开元二十五年,河西节度副使崔希逸战胜吐蕃,唐玄宗命王维以监察御史的身份前往边塞宣慰,这首诗即是途中所写。

背景资料

征蓬(

)

萧关(

)

候骑(

)

燕然(

)

péng

xiāo

jì

yān

一

读一读字音

检查预习

归yàn(

)

dū(

)护

雁

都

二

写一写字形

?

长河落日圆

(古义:黄河;今义:长的河流)

萧关逢候骑

(名词作状语,在萧关)

三

文言知识积累

导思1.你从这首诗里读到了怎样的自然美景?

自然之美

关键词:

爱国、苍凉

导思2.从诗歌中你读出了怎样的情感?

情感

借景抒情

导思4.诗人是如何将景与情有机地结合在一起的?

情景交融

导思3.诗中选取了哪些意向?意向与感情之间有何关系?

意向

初读感知

带着问题读诗

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

使至塞上

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

听读诗歌

原文:单车欲问边,属国过居延。

单车:单车独行。形容轻车简从。

问边:到边疆去察看。

属国:汉代时称那些已归附的少数民族地区。

居延:古县名,在今甘肃张掖北。

注释:

我轻车简从到边疆去察看,经过了属国居延。

译文:

翻译课文

原文:征蓬出汉塞,归雁入胡天。

征蓬:飘飞的蓬草,比喻飘泊的旅人。泛指远行的人。

归雁:向北飞的大雁。

胡天:这里指西北地区。

注释:

像随风而去的蓬草飘出汉塞,似北飞的大雁,飞入了胡地的天空。

译文:

原文:大漠孤烟直,长河落日圆。

孤烟:远处独起的炊烟。

长河:黄河。

注释:

茫茫沙漠中远处独起的炊烟直上云霄,滔滔黄河边落日又大又圆。

译文:

原文:萧关逢候骑,都护在燕然

。

萧关:古关名,在今宁夏固原东南。

候骑:担任侦察、通讯的骑兵。

都护:官名。

都护是都护府的最高长官,这里借指河西节度使。

燕然:古山名,即今蒙古国杭爱山。这里代指前线。

注释:

在萧关遇到了侦察的骑兵,得知都护还在前线。

译文:

1.

说说“征蓬出汉塞,归燕入胡天”二句的含义,这两句蕴含了作者怎样的感情?

【答案】蓬草成熟后枝叶干枯,根离大地,随风飘卷,诗人去国离乡,感情总是复杂万端的,不管是出于有家难奔、有国难投的情势,还是像本诗中听写乃是因为负有使命。

精读品味

大约诗人这次出使塞上,本已心境不佳,并不同于汉司马相如初得武帝青睐,出使西南夷那样的威风、气派。诗人以“蓬”“雁”自比,这两句蕴含了作者被排挤出朝廷的惆怅,暗写自己内心的激愤和抑郁。与首句的“单车”相应。万里行程只用了十个字轻轻带过。

2.请赏析“大漠孤烟直,长河落日圆”二句。

【答案】颈联形象地描写了奇特壮美的塞外风光,一“直”一“圆”不仅准确地描绘了沙漠的景象,而且融情于景,寓悲凉之情于壮美景色之中,从侧面烘托了守边将士凄凉艰苦的生活环境,借以反映他们不畏艰苦,积极保卫边疆的爱国主义精神。笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔,充分体现了王维“诗中有画”的特色,是被王国维赞叹为“千古壮观”的名句。

赏析古诗词名句法。诗词中要赏析的句子多为名句,赏析时要考虑三点:一是内容,采用意译法理解诗(词)句,明确含义;二是赏析角度,修辞或表现手法或意象,明确情感或哲理;三是句子的效果,抒发作者某种情感,或具有某种深刻的人生哲理等等。答题模式:运用……手法,形象生动(委婉含蓄)地描绘了……,抒发(揭示)了……情感(哲理)。此题主要从表现手法的角度分析其表达效果及其所表现的人物的精神或情感。

阅读方法解密

3.最后两句诗蕴含了作者什么情感?

【答案】诗人到达目的地以后,从兵士那里得知都护正在边防前线准备战事,这两句可以看出诗人对边关将士的敬慕之情。

4.尾联从侧面表达了什么内涵?

【答案】尾联叙述边塞将士紧张的战斗生活,从侧面表现了战事的频繁。

长河落日圆

【答案】①几何构图美。无垠的沙漠远远望去是一个巨大的平面,升空的孤烟像垂直的线,绵长的黄河水一直延伸到远处,落日看上去很圆。孤烟冲云意谓其高,夕阳西下意言其低,直线与平面相垂,线与圆相切。既具立体感,又具流动感,虽寥寥几笔,而意象丰富,令人叹为观止。②自然天成的色彩美。黄色的大漠,灰黑色的直入蓝天的孤烟,滚滚的黄河水,如血的残阳,自然天成。淡远的色彩衬托出大漠的广袤,浓丽的色彩凸显出大漠的生机,既雄浑又秀美。

【手法探究】如何理解“大漠孤烟直,长河落日圆”的艺术美?

研读探究

抒情→内心抑郁

使至塞上

叙事→出使边塞

单车欲问边

属国过居延

大漠孤烟直

长河落日圆

绘景→塞外风光

地域特殊

微露失意

征蓬出汉塞

归雁入胡天

边塞情势

绘塞外奇景

感伤飘零

赞爱国之情

荒漠奇观

气势充沛

壮阔奇雄

景象宏阔

叙事→留下回味

萧关逢候骑

都护在燕然

流露赞叹

归纳总结

板书设计

记述了出使塞上的旅程以及旅程中所见的塞外风光。既反映了边塞生活,同时也表达了诗人的孤寂、悲伤之情以及在大漠的雄浑景色中情感得到升华后的慷慨悲壮之情。

探究主旨

笔墨传神,意境深远。

诗歌以传神的笔墨刻画了奇特壮美的塞外风光。尤以颈联笔力苍劲,意境雄浑。

归纳艺术特色

凉州词

王之焕

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

类文拓展

拓展延伸

渡进门送别

朗读诗歌,我们可以从心灵里感受诗人的所思、所感,朗读诗歌可以让我们的心灵插上翅膀,朗读诗歌可以使我们的心灵得到美的熏陶。今天就让我们一起去走近李白这位大诗人的心灵吧!

背诵诗歌,感知诗歌内容,感悟诗意境。

2.

品析诗的语言,体会诗歌的意境美、情感美。

(重点)

(难点)

学习目标

李白(701—762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃秦安),陈与义

幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)青莲

乡,唐代伟大的浪漫主义诗人,有“诗仙”之称。名篇有《蜀道难》《将进酒》《行路难》《梦游天姥吟留别》《望庐山瀑布》等。他的诗雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,韵律和谐多变。

作者简介

这首诗是诗仙李白青年时期出蜀至荆门时赠别家乡而作。李白在公元724年(开元十二年)辞亲远游。诗人从“五岁诵六甲”起,直至远渡荆门,一向在四川生活,读书于戴天山上,游览峨眉,隐居青城,对蜀中的山山水水怀有深挚的感情。此次李白离别家乡,发青溪,向三峡,下渝州,渡荆门,轻舟东下,意欲“南穷苍梧,东涉溟海”。这是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。

背景资料

荆门(

)

jīng

一

读一读字音

检查预习

仍lián(

)故乡水

怜

二

写一写字形

检查预习

导思1.你从这首诗里读到了怎样的自然美景?

自然之美

关键词:

不舍

导思2.从诗歌中你读出了怎样的情感?

情感

借景抒情

导思4:诗人是如何将景与情有机地结合在一起的?

情景交融

导思3:诗中选取了哪些意向?意向与感情之间有何关系?

意向

初读感知

带着问题读课文

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

听读课文

原文:

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

荆门:荆门山,在现在湖北宜都西北长江南岸,与北岸虎牙山对峙,形势险要。

楚国:楚地。

平野:平坦广阔的原野。

大荒:广阔无际的原野。

注释:

翻译课文

我乘舟远渡荆门外,来到了楚地准备尽情游览。群山随着平坦广阔的原野的出现渐渐隐去,长江仿佛流进了广阔无际的原野。

译文:

原文:

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

海楼:海市蜃楼,这里形容江上云霞的美丽景象。

怜:爱。一本作“连”。

万里:形容行程之远。

注释:

明月映入江水,如同飞下的天镜,空中云霞如同绮丽的海市蜃楼。我更加怜爱这来自故乡之水,不辞万里为我送行。

译文:

颔联中“随”字用的好,谈谈好在何处。

【答案】“随”字将群山与原野的位置逐渐变换、推移,真切的表现出来,写活了,给人以空间感和流动感。

精读品味

2.颈联变换视角,描写长江的近景,谈谈这联诗所描绘的意境。

【答案】

“月下飞天镜”是月夜俯视所见。明月本在天上,倒映在流速缓慢的长江水中,好像从天上飞来一面明镜。

“云生结海楼”是白昼眺望所见。云多,则天空高远,反衬原野低平、江岸辽阔、两岸平旷的景色,在自然美景中融进了诗人见到平原时欣喜的感受。

3.揣摩尾联,体会其中蕴含的思想感情。

【答案】尾联中的故乡水是指流经故乡的水,“万里送行舟”指的是故乡水如今怀着深情

厚意载我远行。用拟人的手法,借写故乡水有情,不远万里,依恋不舍送我远别故乡,表达了诗人离开故乡时依依不舍,思念故乡的感情。

【答案】诗歌从乘舟远游写起,第一、二句点题:诗人远离蜀地,乘船沿江游览楚地。中间四句描写景物,描绘长江之水出山之后的壮阔气象:长江出山,水面宽广,景象雄奇,使人顿感前程开阔。山峦追随原野,渐渐消失,长江奔赴旷野,滔滔不绝。月亮倒映在江水中,就像天上飞来一面镜子,云气簇拥,就像海上结成了海市蜃楼般的奇景。这四句写景层次分明,且景中寓情,反映出年轻的

【手法探究】

《渡荆门送别》一诗中诗人是怎样做到情景交融的?

研读探究

李白离开蜀地追求理想的喜悦与热情。结尾两句,诗人发出心声:这长江是故乡的水啊,所以它才不远万里为我送行,抒发了诗人爱自然、爱故乡的深挚感情。诗中写的长江之水,是来自故乡的水,它在蜀楚交界的荆门山送别诗人,把诗人送入了更加广阔的天地之中。这一描写,表现了诗人对家乡的深深依恋和思念。

渡荆门送别

写景

送别——尾联:思乡、惜别

渡荆门

颔联

颈联

首联:叙事

激动

喜悦

归纳总结

板书设计

描绘了荆门一带壮阔、奇丽的景色,表达了诗人对祖国山河的赞美,对故乡的思念和依依不舍之情。

探究主旨

意境高远,风格雄健,极具画面感。

“山随平野尽,江入大荒流”,写得逼真如画,犹如一幅长江出峡渡荆门长轴山水画。

归纳艺术特色

芙蓉楼送辛渐

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

译文

迷蒙的烟雨,连夜洒遍吴地江天;

清晨送走你,孤对楚山离愁无限!

朋友呵,洛阳亲友若是问起我来;

就说我依然冰心玉壶,坚守信念!

类文拓展

拓展延伸

钱塘湖春行

苏堤春晓

曲苑菏风

断桥残雪

平湖秋月

1.学会有感情有节奏的朗读诗歌,感知诗歌内容。

2.了解诗歌情景交融的特点,培养学生赏读诗歌的能力。

3.了解诗歌所表达诗人的思想感情。

(重点)

(难点)

白居易(772~846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原,后迁居陕西渭南,曾官左拾遗。著有《白氏长庆集》。白居易一生写了很多诗,是唐代诗人中创作较多的一个。《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名,其中以“因事立题”的《新乐府》最有名,是中唐新乐府运动的代表作。

作者简介

白居易任杭州刺史时所作。此前诗人曾因得罪权贵而被贬为江州司马,精神上因此受到严重打击,思想上也由“兼济天下”转为“独善其身”。这时,他为避免在朝为官遭受党争之祸,主动要求到外任杭州刺史。离开了京师,心情恬静一些,该诗描写了西湖早春的明媚风光,抒发了诗人的喜悦之情。

背景资料

早莺(

)

啄春泥(

)

白沙堤(

)

yīng

zhuó

dī

读一读字音

检查预习

导思1.你从这首诗里读到了怎样的自然美景?

自然之美

关键词:

美景

导思2.从诗歌中你读出了怎样的情感?

情感

借景抒情

导思4.诗人是如何将景与情有机地结合在一起的?

情景交融

导思3.诗中选取了哪些意向?意向与感情之间有何关系?

意向

初读感知

带着问题读诗

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

听读诗歌

原文:

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

初:刚刚。

几处:形容数量少。

暖树:朝阳的树。

新燕:刚从南方飞来的燕子。

啄:取、衔。

注释:

翻译课文

孤山寺之北贾公亭之西,湖水初涨,水平齐岸,与云气相接。几只黄莺争着飞向朝阳的树唱歌啼鸣,不知谁家刚从南方飞来的燕子在衔泥筑巢。

译文:

原文:

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

渐:逐渐,慢慢地。

欲:想要。

才:刚刚。

没:淹没,盖住。

不足:不够。

注释:

繁多的野花渐渐开放,光彩照耀,想要使人的眼睛迷乱,青草初长成,刚能淹没马蹄。我最爱湖东景色总觉走不完看不够,因为掩映于绿杨浓阴里的白沙堤别有一番景致。

译文:

1.赏析“争”“啄”两个字的妙处。

【答案】这两个动词,细致传神地刻画出了一幅早莺争着飞向朝阳暖树,新燕啄泥衔草的动态场景,生动地展示了初春的蓬勃生机。

精读品味

古诗词品味炼字法。答这类题时不要把字孤立起来谈,要放在句中,结合全诗的意境情感进行分析。答题步骤:(1)解释该字在句中的含义(没必要的可不必解释)。(2)展开联想把该字放入原句中描述景象。(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的情感。

阅读方法解密

2.用“乱”修饰“花”,用“浅”修饰“草”有什么好处?

【答案】用“乱”修饰“花”,写出了花的多和繁,并化静为动,写出了花争芳斗妍、竞相开放的情态,从而突出了花的繁茂和其姹紫嫣红的色彩;用“浅”修饰“草”,写出了草在初长时的样子和它嫩绿的色彩,突出了初长芳草的鲜嫩。

3.“行不足”表现了诗人当时怎样的心情?

【答案】“行不足”是因为看不够,说明诗人流连忘返,心情愉悦,完全沉浸在美好的湖光山色之中了。

浅草才能没马蹄

4.“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”中,“乱”有怎样的表达效果?

【答案】本诗“乱花渐欲迷人眼”中的“乱”不仅写出了花的品种数量之多,花开之多更显出了一种勃勃的生机。

【答案】不能。因为

莺是春的歌手,燕是春的使者。只因是早春,所以不是处处,也不是家家。从莺和燕的动态中,把大自然从冬眠中苏醒过来的春意生动的描绘出来了,使人想象出,过不多久,姹紫嫣红,草长莺飞的景色就会到来。运用“几处”“谁家”“渐欲”“才能”和“行不足”等词语突出了“春行”之“早”的特点。

【难点探究】

文中“几处”能不能改成“处处”,“谁家”能不能改成“家家”,为什么?

研读探究

对西湖的热爱

钱塘湖春行

地点

所见

景胜

归纳总结

板书设计

通过对湖水、云脚、早莺、乱花、浅草等的描写,展现了一幅景色明丽、春意盎然、充满生机的西湖早春图,抒发了诗人喜悦的心情和对湖光山色的无比热爱之情。

探究主旨

景中寄情。

既写出浓郁的春意,又写出了自然之美给人的强烈感受。把感情寄托在景色中,诗中字里行间流露着喜悦轻松的情绪和对西湖春色细腻新鲜的感受。

归纳艺术特色

饮湖上初晴后雨

宋?苏轼

水光潋滟晴方好,

山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,

浓妆淡抹总相宜。

类文拓展

拓展延伸

译文:

水波闪动晴天时景色迷人,山峦迷茫烟雨中也显得神奇。如果把西湖比作美女西施,

无论淡妆浓妆她总是美丽。水波荡漾的晴天,景色真好,烟雨迷茫的雨天景色更加奇特。如果把西湖比作西施,不论她是淡雅的装束,还是浓艳的打扮,都是一样光彩照人。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读