人教版地理必修1课时练习1.4地球的圈层结构

文档属性

| 名称 | 人教版地理必修1课时练习1.4地球的圈层结构 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 223.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2012-05-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版地理必修1课时练习1.4地球的圈层结构

【目标要求】

1.地震波的波速及传播特点,区别横波与纵波。

2.地球内部圈层划分实况及各层主要特点,特别是地壳的特点。

3.岩石圈概念,软流层知识。

【巩固教材-稳扎稳打】

1.地球的圈层结构包括_____和_____两大部分。 ( )

A.地壳与地幔 B.内部圈层与外部圈层

C.生物圈、岩石圈 D.水圈与大气圈

2.地球内部圈层的划分依据是 ( )

A.对火山喷发物的研究 B.通过打深井而获得的信息

C.地震波的传播速度变化而形成的不连续界面 D. ABC都可以

3.有关地震波的说法,正确的是 ( )

A.地震波分为纵波和横波

B.横波的传播速度较慢,可以穿过固态、液态、气态三态物质

C.纵波的传播速度较快,可以穿过固态、液态、气态三态物质

D.纵波传播的速度随经过的物质不同而发生变化,而横波不变

4.古登堡界面是 ( )

A.地壳和地幔的界线 B.地幔和地核的界线

C.岩石圈和地幔的界线 D.上地幔和下地幔的界线

5.有关岩石圈的叙述,正确的是 ( )

A.岩石圈属于地壳的一部分,是由岩石构成的

B.岩石圈是由地壳和上地幔顶部(软流层以上)部分组成

C.岩石圈与生物圈关系密切

D.岩石圈的上部是软流层

6.地球的外部圈层包括 ( )

①大气圈 ②水圈 ③生物圈 ④岩石圈

A. ①②③ B. ①②④ C.②③④ D.①③④

【重难突破—重拳出击】

1.横波只能穿过地壳、地幔和内地核,据此判断:地球内部圈层中物质为液态的是( )

A.上地幔 B.下地幔 C.外地核 D.内地核

2.有关地球外部圈层的说法,正确的是( )

A.大气圈是由大气组成的简单系统

B.水圈是一个连续不规则的圈层

C.生物圈包括大气圈的全部、水圈的全部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但和地球的内部圈层没有关系

3.地球上岩浆的发源地一般认为是在 ( )

A.外地核 B.岩石圈下部 C.软流层 D.地壳下部

4.下列地区中,地壳厚度最大的是 ( )

A.青藏高原 B.东北平原 C.太平洋 D.四川盆地21世纪教育网

5.大气圈的主要成分是 ( )

A.氮和氧 B.气体和悬浮物 C.氢与氦 D.碳与氧

6.水圈是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层,它包括 ( )

①地表水 ②地下水 ③大气水 ④生物水

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D. ①②③④

7.下列关于生物圈的叙述,正确的是 ( )

A.是地球上所有生物的总称 B.包括大气圈的底部、水圈全部、岩石圈上部

C.地球上最大的生态系统 D.包括大气圈全部、水圈及岩石圈上部

8.下列现象与对应圈层不正确的是 ( )

A.极光——大气层 B.流星现象——大气层

C.印度洋地震——岩石圈 D.赤潮——水圈

【巩固提高—登峰揽月】

1.读图1-16回答下列问题。

21世纪教育网

图1-16 地震波的传播速度与地球的内部圈层的划分

(1)在左图中填上地震波代号。P:纵波 S:横波。

(2)无论纵波还是横波在经过a界面时,速度都明显加快,a为__________界面,其以上部分A为__________;横波经过 b界面时消失,纵波速度突然减缓,b为________界面,其以下部分C为________,其以上部分B为_______。

2.读图1-17地球的外部圈层示意图,回答:

21世纪教育网

(1)填图:在图中填出地球的四大圈层。

A.岩石圈 B.水圈 C.大气圈 D.生物圈

(2)从图中可以看出,四大圈层尽管组成物质、分布空间不同,但他们都是以_______为共同球心的圈层。 2004年12月26日印度洋地震发生在_______圈,由此引发的海啸主要发生在_______圈,流行性疾病主要在_______圈传播。

【课外拓展—超越自我】

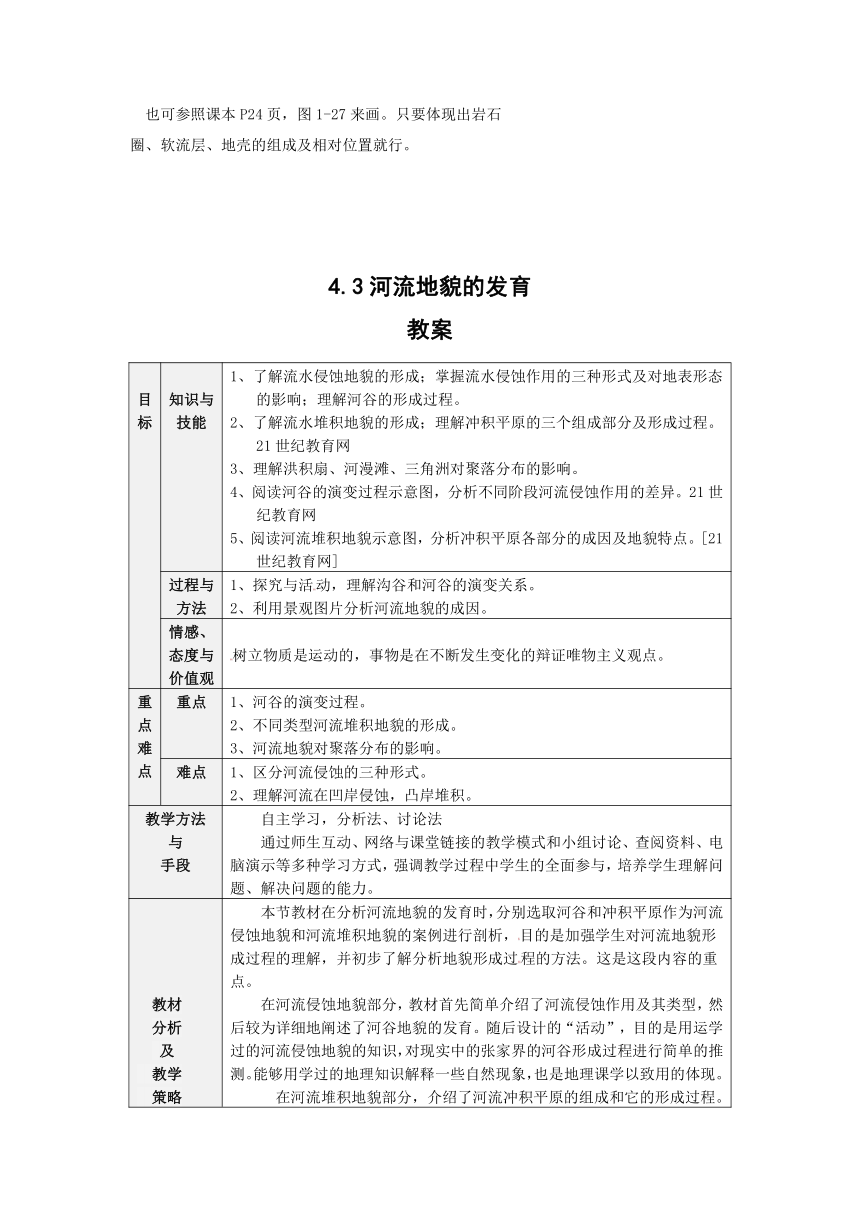

根据下列材料绘一幅“地球的局部圈层结构示意图”。具体要求:①地壳厚薄不一,陆壳厚,洋壳薄。 ②岩石圈由上地幔顶部和地壳组成。③软流层的位置正确。

材料:通过对地震波传播速度的研究可以看出,地球内部有两个明显的不连续面:一个在地面下平均33千米处(指大陆部分,大洋部分平均为地下17千米处),叫做莫霍界面;另一个在地下2900千米处,叫做古登堡界面。莫霍界面和古登堡界面把地球内部分成三部分:地壳、地幔和地核。在上地幔上部有个软流层,大约在地下80—400千米处,一般认为这里是岩浆的发源地。软流层之上为岩石圈,它包括地壳和上地幔顶部,由岩石构成。

人教版地理必修1课时练习1.4地球的圈层结构答案

【巩固教材-稳扎稳打】

1. B 点拨:整体上把握地球的圈层结构。

2. C 点拨:此题考查了有关地球内部圈层的划分依据。地球内部的知识,目前主要通过对地震波的研究来获得。A B只能研究地壳的一部分。

3.AC点拨: 此题考查了有关地震波的知识,地震波分为纵波和横波,纵波的传播速度快,能通过固态、液态和气态三态物质,而横波的传播速度慢,只能通过固态的物质。

4. B 点拨:此题考查了不连续界面的位置,莫霍界面是地壳和地幔的界线,古登堡界面是地幔和地核的界线。

5.BC点拨:此题考查了有关岩石圈的知识。岩石圈是由岩石构成的,它包括地壳和上地幔顶部(软流层以上部分)。它和地球的外部圈层关系密切。

6. A点拨:地球的外部圈层包括大气圈、生物圈、水圈等,这些圈层相互联系、相互制约、形成人类赖以生存和发展的自然环境。

【重难突破—重拳出击】

1.C.点拨:横波只能通过固体传播。

2.B.点拨:此题考查了有关地球内部圈层的知识,大气圈是由气体和悬浮物组成的复杂系统;水圈是一个连续但不规则的圈层;生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称,它包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。地球的外部圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存的自然环境,但和岩石圈的关系也较密切。

3.C.点拨:软流层是上地幔的一部分,放射性元素大量集中,衰变生热,温度很高,使岩石处于塑造状态,局部地区发生熔融流动。一般认为这里可能是岩浆的发源地。

4.A.点拨:大陆地壳由硅铝层和硅镁层组成,较大洋地壳厚;硅铝层在山区和高原要厚些。青藏高原是地壳厚度最大的地区。

5.B.点拨:大气圈是由气体和悬浮物组成的复杂系统,主要成分是氮和氧。

6.D.点拨:水圈包括地球表层所有的水体类型。

7.BC.点拨:生物圈是地球上所有生物及其生存环境的总称。21世纪教育网

8.D.点拨:流星体进入地球大气层,与大气磨擦生热而燃烧发光,形成流星现象;来自大气外的高能粒子(电子和质子)撞击高层大气中的原子生成美丽的极光;岩石圈在内力作用下突然发生断裂,发生地震;赤潮是水体中某些微小的浮游植物、原生动物或细菌,在一定的环境条件下突发性地增殖和聚集,引起一定范围内一段时间中水体变色现象。由此可见,赤潮发生在水圈和生物圈。

【巩固提高—登峰揽月】

1.点拨:此题考查了地震波传播速度与地球内部圈层划分的关系。从图中可以看出:虚线表示地震波传播速度慢,应该是横波;实线代表纵波。从深度上和内部圈层的划分的图上信息可以看出:a是莫霍界面,A是地壳,b是古登堡界面, C是地核,B为地幔。21世纪教育网

【答案】(1)图略,左侧虚线处填S,右侧实线处填P。 (2)a是莫霍界面,A是地壳,b是古登堡界面, C是地核,B为地幔。

2.点拨:联系实际,考查学生对四大圈层的理解及读图、填图能力。

【答案】(1)略 (2)地心 岩石 水圈 生物21世纪教育网

【课外拓展—超越自我】

1.点拨:通过读材料提取有用信息,自己动手绘图,

有助于理解掌握岩石圈、软流层、地壳的组成及相对

位置。

【答案】A+B为地壳 A+B+C为岩石圈

D软流层 C+D+E地幔

也可参照课本P24页,图1-27来画。只要体现出岩石

圈、软流层、地壳的组成及相对位置就行。

4.3河流地貌的发育

教案

目标 知识与技能 1、了解流水侵蚀地貌的形成;掌握流水侵蚀作用的三种形式及对地表形态的影响;理解河谷的形成过程。2、了解流水堆积地貌的形成;理解冲积平原的三个组成部分及形成过程。21世纪教育网3、理解洪积扇、河漫滩、三角洲对聚落分布的影响。4、阅读河谷的演变过程示意图,分析不同阶段河流侵蚀作用的差异。21世纪教育网5、阅读河流堆积地貌示意图,分析冲积平原各部分的成因及地貌特点。[21世纪教育网]

过程与方法 1、探究与活动,理解沟谷和河谷的演变关系。2、利用景观图片分析河流地貌的成因。

情感、态度与价值观 树立物质是运动的,事物是在不断发生变化的辩证唯物主义观点。

重点难点 重点 1、河谷的演变过程。2、不同类型河流堆积地貌的形成。3、河流地貌对聚落分布的影响。

难点 1、区分河流侵蚀的三种形式。2、理解河流在凹岸侵蚀,凸岸堆积。

教学方法与手段 自主学习,分析法、讨论法通过师生互动、网络与课堂链接的教学模式和小组讨论、查阅资料、电脑演示等多种学习方式,强调教学过程中学生的全面参与,培养学生理解问题、解决问题的能力。

教材分析 及 教学 策略 本节教材在分析河流地貌的发育时,分别选取河谷和冲积平原作为河流侵蚀地貌和河流堆积地貌的案例进行剖析,目的是加强学生对河流地貌形成过程的理解,并初步了解分析地貌形成过程的方法。这是这段内容的重点。

在河流侵蚀地貌部分,教材首先简单介绍了河流侵蚀作用及其类型,然后较为详细地阐述了河谷地貌的发育。随后设计的“活动”,目的是用运学过的河流侵蚀地貌的知识,对现实中的张家界的河谷形成过程进行简单的推测。能够用学过的地理知识解释一些自然现象,也是地理课学以致用的体现。

在河流堆积地貌部分,介绍了河流冲积平原的组成和它的形成过程。“冲积平原”这个名词学生并不陌生,但是对于它的组成是新知识。图4.17示意性地指出了洪积—冲积平原、河漫滩平原和三角洲平原的大致分布位置。这三种平原虽然都是河流的堆积作用形成的,但是具体的形成机制还是有差别的,对此,教材一一做了简要介绍。这部分教材设计了一个案例——黄河三角洲的发育,目的是让学生通过案例的学习,进一步认识河流三角洲的发育条件(即河流输沙量大、入海口潮差小,潮流搬运能力弱)及形成过程。随后还安排了一个“活动”,分析黄淮海平原的地貌特征以及对农业发展的影响。“河流地貌对聚落分布的影响”教材从三方面阐述了河流堆积地貌,即洪积扇、冲积扇、河漫滩平原和三角洲平原对所在的高原、山区和平原地区的聚落分布的影响。随后,教材设计了“活动”,让学生对分析与聚落分布有关的地理问题,目的是让学生更直观地认识河流地貌对聚落分布的影响。

【板书】第三节:河流地貌的发育 一、河流地貌【介绍】河流地貌是自然界中最常见的地貌之一。按照成因,可以将河流地貌分为侵蚀地貌和堆积地貌,它们的形成和发展主要与外力作用有关。【板书】1、分类: 侵蚀地貌和堆积地貌【过渡】我们首先来看一下河流侵蚀地貌【板书】2、河流侵蚀地貌【介绍】河流在流动过程中,会破坏并掀起地表的物质,形成侵蚀地貌。河流侵蚀地貌是由溯源侵蚀、下蚀和侧蚀共同作用形成的。【引导读书】请同学们快速阅读教材P77倒数第二段,填出以下表格。溯源侵蚀下蚀侧蚀概念对河流的影响溯源侵蚀下蚀侧蚀概念向河流源头方向的侵蚀垂直于地面的侵蚀垂直于两侧河岸的侵蚀对河流的影响不断向源头方向伸长使河床加深,河流向纵深方向发展使谷底展宽、谷坡后退,河流向横向发展。特别强调伸长加深展宽【板书】(1)河流侵蚀的类型及对河流的影响【教师总结】实际上河流的形成过程正是由于以上的侵蚀作用而形成。到底是如何经过一步步的形成河流呢?这就是我们要探讨的下一个问题。【板书】(2)河谷的形成原理【引导读书】请同学们阅读教材P77~78部分,读图4.17,思考河谷作为一种典型的河流侵蚀地貌,是如何一步步发育成熟的?【学生讨论回答】略。【教师讲解】第一幅图片反映的是发育初期的河谷形状,从这幅图可以看出,它的集水面积比较小,横剖面呈“V”字形。它刚开始形成时一般为沟谷。当降水或冰雪融水在地表流动过程中,逐渐汇聚成为沟谷流水。若沟谷流水水量大、流速快,能量集中,就形成下蚀和溯源侵蚀,使沟谷不断加深和延长。当沟谷深及地下含水层时,地下水开始汇入沟谷。由于获得了稳定的地下水补给,沟谷发育成为河谷。【教师讲解】从第二幅图可以看出河流在凹岸侵蚀,在凸岸堆积,河谷出现连续的河湾,它就是当“V”字形河谷形成后,河流的下蚀作用减弱,侧蚀作用加强的结果。【教师讲解】第三幅图中,河湾不断地向两侧扩展,最终将河谷展宽,并在河谷内堆积了大量泥沙。这时,河谷发育进入成熟期。从图中可以看出成熟期的河谷比较宽,横剖面呈槽形。这样一条成熟的河流最终形成。【过渡】通过以上的分析我们可以看出:在河流侵蚀作用下,沟谷最终发育成了一条河流,那么,在刚上课时我们留下的问题A、B、C的名称是什么?它们是如何形成的呢,它们是否为我们刚才讲的河流的侵蚀地貌呢?(不是)那么它们是什么地貌呢?又是如何形成的呢?这就是我们要讲述的下一个问题。【板书】3、河流的堆积地貌【介绍】被河流搬运的物质,在河流搬运能力减弱的情况下,会沉积下来,形成堆积地貌。在河流堆积地貌中,冲积平原是比较典型的地貌类型。请同学们阅读教材P78~80部分,并读图4.18,思考:1、冲积平原是由哪几部分组成的?在上图中的A、B、C的名称分别是什么?2、A、B、C所表示的地貌类型分别是如何形成的?【学生讨论回答】冲积平原一般是由洪积一冲积平原、河漫滩平原和三角洲平原三部分组成。【板书】(1)冲积平原的组成 (2)冲积平原的形成原理【教师总结讲解】 图中A所代表的就是洪积一冲积平原。它一般是由于季节性的洪水或河流在山区流动时,由于山区内地势陡峭,水流速度快,携带了大量砾石和泥沙。可是,当水流流出谷口时,由于地势突然趋于平缓、水道变得开阔,水流速度放慢,河流搬运的物质逐渐堆积下来,形成洪积扇或冲积扇。多个洪积扇或冲积扇连接最终形成洪积一冲积平原。【板书】洪积一冲积平原【教师总结讲解】 图中B所代表的就是河漫滩平原。它一般是在中下游地区,河流下蚀作用较弱,侧蚀作用较强。河流往往在凹岸侵蚀,在凸岸堆积形成水下堆积体。堆积体的面积逐步扩大,在枯水季节露出水面,形成河漫滩。洪水季节,河漫滩被河水淹没,继续接受沉积。如果河流改道,河漫滩被废弃。多个被废弃的河漫滩连接在一起,最终形成了宽广的河漫滩平原。【板书】河漫滩平原【教师总结讲解】图中C所代表的就是三角洲平原。它一般是当携带着大量泥沙的河流进入海洋时,如果河流人海处水下坡度平缓,河水流速减慢,河流所携带的泥沙便会堆积在河口前方,形成三角洲。若干个三角洲连在一起,便形成了广阔的三角洲平原。【板书】三角洲平原 读图4.19,黄河三角洲的发育 黄河是一条多沙的河流,中上游每年输出泥沙16亿吨,经河口入海的约有12亿吨。而黄河在利津入海口的潮流作用很弱,河口潮流的落差通常只有0.8—1.0米。由于潮流弱、搬运能力差,黄河入海的泥沙约有40%在河口附近淤积,河口两侧的堆积体以每年2~3千米的速度向海洋延伸,黄河三角洲也以很快的速度向海洋扩展。【转折过渡】 以上我们讲解了河流塑造的众多地貌的一般知识,我们学习的目的就是为了更好的为我们人类服务,那么河流地貌对我们人类有什么影响呢?我们这里主要探讨洪积扇、冲积扇、河漫滩平原、三角洲平原对河流流经地区的聚落分布的影响。【板书】二、河流地貌对聚落分布的影响高原地区山区冲积平原自然条件河流地貌河流地貌条件聚落分布 【启发讨论】请同学们结合我们讲过的知识6人一组进行讨论:河流地貌对聚落分布的影响(提示:从对高原地区、山区、冲积平原区三个方面分别分析)【学生讨论回答】略。【教师讲解】高原地区山区冲积平原自然条件高原地区地势高、气候寒冷差较好河流地貌类型深切的河谷山前的洪积扇、冲积扇和河流两岸狭窄的河漫滩平原冲积平原河流地貌条件发育于其上的深切河谷地势低、气候温暖,两岸泥沙淤积而成的河漫滩平原土壤肥沃、水资源丰富,地势平坦,地下水或地表水资源比较丰富,并淤积有肥沃的土土壤肥沃、水资源丰富,而且河网密布,有便捷的内河航运和海上运输,聚落分布大多呈带状分布在深切河谷两岸狭窄的河漫滩平原上。如雅鲁藏布江河谷,聚落分布呈狭长的带状。洪积扇、冲积扇和河漫滩平原上,呈条带状,或蜿蜒分布于山前,或沿河流两岸发展沿河发展,形成沿河聚落带;有的沿海岸发展,形成沿海岸聚落带。

板书 第三节:河流地貌的发育一、河流地貌1.分类:侵蚀地貌和堆积地貌2.河流侵蚀地貌(1)河流侵蚀的类型及对河流的影响(2)河谷的形成原理3.河流的堆积地貌(1)冲积平原的组成(2)冲积平原的形成原理洪积一冲积平原 三角洲平原 河漫滩平原二、河流地貌对聚落分布的影响高原地区山区冲积平原自然条件河流地貌河流地貌条件聚落分布

作业 地理填充图上的练习

教学反思

图1-17地球的外部圈层示意图

【目标要求】

1.地震波的波速及传播特点,区别横波与纵波。

2.地球内部圈层划分实况及各层主要特点,特别是地壳的特点。

3.岩石圈概念,软流层知识。

【巩固教材-稳扎稳打】

1.地球的圈层结构包括_____和_____两大部分。 ( )

A.地壳与地幔 B.内部圈层与外部圈层

C.生物圈、岩石圈 D.水圈与大气圈

2.地球内部圈层的划分依据是 ( )

A.对火山喷发物的研究 B.通过打深井而获得的信息

C.地震波的传播速度变化而形成的不连续界面 D. ABC都可以

3.有关地震波的说法,正确的是 ( )

A.地震波分为纵波和横波

B.横波的传播速度较慢,可以穿过固态、液态、气态三态物质

C.纵波的传播速度较快,可以穿过固态、液态、气态三态物质

D.纵波传播的速度随经过的物质不同而发生变化,而横波不变

4.古登堡界面是 ( )

A.地壳和地幔的界线 B.地幔和地核的界线

C.岩石圈和地幔的界线 D.上地幔和下地幔的界线

5.有关岩石圈的叙述,正确的是 ( )

A.岩石圈属于地壳的一部分,是由岩石构成的

B.岩石圈是由地壳和上地幔顶部(软流层以上)部分组成

C.岩石圈与生物圈关系密切

D.岩石圈的上部是软流层

6.地球的外部圈层包括 ( )

①大气圈 ②水圈 ③生物圈 ④岩石圈

A. ①②③ B. ①②④ C.②③④ D.①③④

【重难突破—重拳出击】

1.横波只能穿过地壳、地幔和内地核,据此判断:地球内部圈层中物质为液态的是( )

A.上地幔 B.下地幔 C.外地核 D.内地核

2.有关地球外部圈层的说法,正确的是( )

A.大气圈是由大气组成的简单系统

B.水圈是一个连续不规则的圈层

C.生物圈包括大气圈的全部、水圈的全部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但和地球的内部圈层没有关系

3.地球上岩浆的发源地一般认为是在 ( )

A.外地核 B.岩石圈下部 C.软流层 D.地壳下部

4.下列地区中,地壳厚度最大的是 ( )

A.青藏高原 B.东北平原 C.太平洋 D.四川盆地21世纪教育网

5.大气圈的主要成分是 ( )

A.氮和氧 B.气体和悬浮物 C.氢与氦 D.碳与氧

6.水圈是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层,它包括 ( )

①地表水 ②地下水 ③大气水 ④生物水

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D. ①②③④

7.下列关于生物圈的叙述,正确的是 ( )

A.是地球上所有生物的总称 B.包括大气圈的底部、水圈全部、岩石圈上部

C.地球上最大的生态系统 D.包括大气圈全部、水圈及岩石圈上部

8.下列现象与对应圈层不正确的是 ( )

A.极光——大气层 B.流星现象——大气层

C.印度洋地震——岩石圈 D.赤潮——水圈

【巩固提高—登峰揽月】

1.读图1-16回答下列问题。

21世纪教育网

图1-16 地震波的传播速度与地球的内部圈层的划分

(1)在左图中填上地震波代号。P:纵波 S:横波。

(2)无论纵波还是横波在经过a界面时,速度都明显加快,a为__________界面,其以上部分A为__________;横波经过 b界面时消失,纵波速度突然减缓,b为________界面,其以下部分C为________,其以上部分B为_______。

2.读图1-17地球的外部圈层示意图,回答:

21世纪教育网

(1)填图:在图中填出地球的四大圈层。

A.岩石圈 B.水圈 C.大气圈 D.生物圈

(2)从图中可以看出,四大圈层尽管组成物质、分布空间不同,但他们都是以_______为共同球心的圈层。 2004年12月26日印度洋地震发生在_______圈,由此引发的海啸主要发生在_______圈,流行性疾病主要在_______圈传播。

【课外拓展—超越自我】

根据下列材料绘一幅“地球的局部圈层结构示意图”。具体要求:①地壳厚薄不一,陆壳厚,洋壳薄。 ②岩石圈由上地幔顶部和地壳组成。③软流层的位置正确。

材料:通过对地震波传播速度的研究可以看出,地球内部有两个明显的不连续面:一个在地面下平均33千米处(指大陆部分,大洋部分平均为地下17千米处),叫做莫霍界面;另一个在地下2900千米处,叫做古登堡界面。莫霍界面和古登堡界面把地球内部分成三部分:地壳、地幔和地核。在上地幔上部有个软流层,大约在地下80—400千米处,一般认为这里是岩浆的发源地。软流层之上为岩石圈,它包括地壳和上地幔顶部,由岩石构成。

人教版地理必修1课时练习1.4地球的圈层结构答案

【巩固教材-稳扎稳打】

1. B 点拨:整体上把握地球的圈层结构。

2. C 点拨:此题考查了有关地球内部圈层的划分依据。地球内部的知识,目前主要通过对地震波的研究来获得。A B只能研究地壳的一部分。

3.AC点拨: 此题考查了有关地震波的知识,地震波分为纵波和横波,纵波的传播速度快,能通过固态、液态和气态三态物质,而横波的传播速度慢,只能通过固态的物质。

4. B 点拨:此题考查了不连续界面的位置,莫霍界面是地壳和地幔的界线,古登堡界面是地幔和地核的界线。

5.BC点拨:此题考查了有关岩石圈的知识。岩石圈是由岩石构成的,它包括地壳和上地幔顶部(软流层以上部分)。它和地球的外部圈层关系密切。

6. A点拨:地球的外部圈层包括大气圈、生物圈、水圈等,这些圈层相互联系、相互制约、形成人类赖以生存和发展的自然环境。

【重难突破—重拳出击】

1.C.点拨:横波只能通过固体传播。

2.B.点拨:此题考查了有关地球内部圈层的知识,大气圈是由气体和悬浮物组成的复杂系统;水圈是一个连续但不规则的圈层;生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称,它包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。地球的外部圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存的自然环境,但和岩石圈的关系也较密切。

3.C.点拨:软流层是上地幔的一部分,放射性元素大量集中,衰变生热,温度很高,使岩石处于塑造状态,局部地区发生熔融流动。一般认为这里可能是岩浆的发源地。

4.A.点拨:大陆地壳由硅铝层和硅镁层组成,较大洋地壳厚;硅铝层在山区和高原要厚些。青藏高原是地壳厚度最大的地区。

5.B.点拨:大气圈是由气体和悬浮物组成的复杂系统,主要成分是氮和氧。

6.D.点拨:水圈包括地球表层所有的水体类型。

7.BC.点拨:生物圈是地球上所有生物及其生存环境的总称。21世纪教育网

8.D.点拨:流星体进入地球大气层,与大气磨擦生热而燃烧发光,形成流星现象;来自大气外的高能粒子(电子和质子)撞击高层大气中的原子生成美丽的极光;岩石圈在内力作用下突然发生断裂,发生地震;赤潮是水体中某些微小的浮游植物、原生动物或细菌,在一定的环境条件下突发性地增殖和聚集,引起一定范围内一段时间中水体变色现象。由此可见,赤潮发生在水圈和生物圈。

【巩固提高—登峰揽月】

1.点拨:此题考查了地震波传播速度与地球内部圈层划分的关系。从图中可以看出:虚线表示地震波传播速度慢,应该是横波;实线代表纵波。从深度上和内部圈层的划分的图上信息可以看出:a是莫霍界面,A是地壳,b是古登堡界面, C是地核,B为地幔。21世纪教育网

【答案】(1)图略,左侧虚线处填S,右侧实线处填P。 (2)a是莫霍界面,A是地壳,b是古登堡界面, C是地核,B为地幔。

2.点拨:联系实际,考查学生对四大圈层的理解及读图、填图能力。

【答案】(1)略 (2)地心 岩石 水圈 生物21世纪教育网

【课外拓展—超越自我】

1.点拨:通过读材料提取有用信息,自己动手绘图,

有助于理解掌握岩石圈、软流层、地壳的组成及相对

位置。

【答案】A+B为地壳 A+B+C为岩石圈

D软流层 C+D+E地幔

也可参照课本P24页,图1-27来画。只要体现出岩石

圈、软流层、地壳的组成及相对位置就行。

4.3河流地貌的发育

教案

目标 知识与技能 1、了解流水侵蚀地貌的形成;掌握流水侵蚀作用的三种形式及对地表形态的影响;理解河谷的形成过程。2、了解流水堆积地貌的形成;理解冲积平原的三个组成部分及形成过程。21世纪教育网3、理解洪积扇、河漫滩、三角洲对聚落分布的影响。4、阅读河谷的演变过程示意图,分析不同阶段河流侵蚀作用的差异。21世纪教育网5、阅读河流堆积地貌示意图,分析冲积平原各部分的成因及地貌特点。[21世纪教育网]

过程与方法 1、探究与活动,理解沟谷和河谷的演变关系。2、利用景观图片分析河流地貌的成因。

情感、态度与价值观 树立物质是运动的,事物是在不断发生变化的辩证唯物主义观点。

重点难点 重点 1、河谷的演变过程。2、不同类型河流堆积地貌的形成。3、河流地貌对聚落分布的影响。

难点 1、区分河流侵蚀的三种形式。2、理解河流在凹岸侵蚀,凸岸堆积。

教学方法与手段 自主学习,分析法、讨论法通过师生互动、网络与课堂链接的教学模式和小组讨论、查阅资料、电脑演示等多种学习方式,强调教学过程中学生的全面参与,培养学生理解问题、解决问题的能力。

教材分析 及 教学 策略 本节教材在分析河流地貌的发育时,分别选取河谷和冲积平原作为河流侵蚀地貌和河流堆积地貌的案例进行剖析,目的是加强学生对河流地貌形成过程的理解,并初步了解分析地貌形成过程的方法。这是这段内容的重点。

在河流侵蚀地貌部分,教材首先简单介绍了河流侵蚀作用及其类型,然后较为详细地阐述了河谷地貌的发育。随后设计的“活动”,目的是用运学过的河流侵蚀地貌的知识,对现实中的张家界的河谷形成过程进行简单的推测。能够用学过的地理知识解释一些自然现象,也是地理课学以致用的体现。

在河流堆积地貌部分,介绍了河流冲积平原的组成和它的形成过程。“冲积平原”这个名词学生并不陌生,但是对于它的组成是新知识。图4.17示意性地指出了洪积—冲积平原、河漫滩平原和三角洲平原的大致分布位置。这三种平原虽然都是河流的堆积作用形成的,但是具体的形成机制还是有差别的,对此,教材一一做了简要介绍。这部分教材设计了一个案例——黄河三角洲的发育,目的是让学生通过案例的学习,进一步认识河流三角洲的发育条件(即河流输沙量大、入海口潮差小,潮流搬运能力弱)及形成过程。随后还安排了一个“活动”,分析黄淮海平原的地貌特征以及对农业发展的影响。“河流地貌对聚落分布的影响”教材从三方面阐述了河流堆积地貌,即洪积扇、冲积扇、河漫滩平原和三角洲平原对所在的高原、山区和平原地区的聚落分布的影响。随后,教材设计了“活动”,让学生对分析与聚落分布有关的地理问题,目的是让学生更直观地认识河流地貌对聚落分布的影响。

【板书】第三节:河流地貌的发育 一、河流地貌【介绍】河流地貌是自然界中最常见的地貌之一。按照成因,可以将河流地貌分为侵蚀地貌和堆积地貌,它们的形成和发展主要与外力作用有关。【板书】1、分类: 侵蚀地貌和堆积地貌【过渡】我们首先来看一下河流侵蚀地貌【板书】2、河流侵蚀地貌【介绍】河流在流动过程中,会破坏并掀起地表的物质,形成侵蚀地貌。河流侵蚀地貌是由溯源侵蚀、下蚀和侧蚀共同作用形成的。【引导读书】请同学们快速阅读教材P77倒数第二段,填出以下表格。溯源侵蚀下蚀侧蚀概念对河流的影响溯源侵蚀下蚀侧蚀概念向河流源头方向的侵蚀垂直于地面的侵蚀垂直于两侧河岸的侵蚀对河流的影响不断向源头方向伸长使河床加深,河流向纵深方向发展使谷底展宽、谷坡后退,河流向横向发展。特别强调伸长加深展宽【板书】(1)河流侵蚀的类型及对河流的影响【教师总结】实际上河流的形成过程正是由于以上的侵蚀作用而形成。到底是如何经过一步步的形成河流呢?这就是我们要探讨的下一个问题。【板书】(2)河谷的形成原理【引导读书】请同学们阅读教材P77~78部分,读图4.17,思考河谷作为一种典型的河流侵蚀地貌,是如何一步步发育成熟的?【学生讨论回答】略。【教师讲解】第一幅图片反映的是发育初期的河谷形状,从这幅图可以看出,它的集水面积比较小,横剖面呈“V”字形。它刚开始形成时一般为沟谷。当降水或冰雪融水在地表流动过程中,逐渐汇聚成为沟谷流水。若沟谷流水水量大、流速快,能量集中,就形成下蚀和溯源侵蚀,使沟谷不断加深和延长。当沟谷深及地下含水层时,地下水开始汇入沟谷。由于获得了稳定的地下水补给,沟谷发育成为河谷。【教师讲解】从第二幅图可以看出河流在凹岸侵蚀,在凸岸堆积,河谷出现连续的河湾,它就是当“V”字形河谷形成后,河流的下蚀作用减弱,侧蚀作用加强的结果。【教师讲解】第三幅图中,河湾不断地向两侧扩展,最终将河谷展宽,并在河谷内堆积了大量泥沙。这时,河谷发育进入成熟期。从图中可以看出成熟期的河谷比较宽,横剖面呈槽形。这样一条成熟的河流最终形成。【过渡】通过以上的分析我们可以看出:在河流侵蚀作用下,沟谷最终发育成了一条河流,那么,在刚上课时我们留下的问题A、B、C的名称是什么?它们是如何形成的呢,它们是否为我们刚才讲的河流的侵蚀地貌呢?(不是)那么它们是什么地貌呢?又是如何形成的呢?这就是我们要讲述的下一个问题。【板书】3、河流的堆积地貌【介绍】被河流搬运的物质,在河流搬运能力减弱的情况下,会沉积下来,形成堆积地貌。在河流堆积地貌中,冲积平原是比较典型的地貌类型。请同学们阅读教材P78~80部分,并读图4.18,思考:1、冲积平原是由哪几部分组成的?在上图中的A、B、C的名称分别是什么?2、A、B、C所表示的地貌类型分别是如何形成的?【学生讨论回答】冲积平原一般是由洪积一冲积平原、河漫滩平原和三角洲平原三部分组成。【板书】(1)冲积平原的组成 (2)冲积平原的形成原理【教师总结讲解】 图中A所代表的就是洪积一冲积平原。它一般是由于季节性的洪水或河流在山区流动时,由于山区内地势陡峭,水流速度快,携带了大量砾石和泥沙。可是,当水流流出谷口时,由于地势突然趋于平缓、水道变得开阔,水流速度放慢,河流搬运的物质逐渐堆积下来,形成洪积扇或冲积扇。多个洪积扇或冲积扇连接最终形成洪积一冲积平原。【板书】洪积一冲积平原【教师总结讲解】 图中B所代表的就是河漫滩平原。它一般是在中下游地区,河流下蚀作用较弱,侧蚀作用较强。河流往往在凹岸侵蚀,在凸岸堆积形成水下堆积体。堆积体的面积逐步扩大,在枯水季节露出水面,形成河漫滩。洪水季节,河漫滩被河水淹没,继续接受沉积。如果河流改道,河漫滩被废弃。多个被废弃的河漫滩连接在一起,最终形成了宽广的河漫滩平原。【板书】河漫滩平原【教师总结讲解】图中C所代表的就是三角洲平原。它一般是当携带着大量泥沙的河流进入海洋时,如果河流人海处水下坡度平缓,河水流速减慢,河流所携带的泥沙便会堆积在河口前方,形成三角洲。若干个三角洲连在一起,便形成了广阔的三角洲平原。【板书】三角洲平原 读图4.19,黄河三角洲的发育 黄河是一条多沙的河流,中上游每年输出泥沙16亿吨,经河口入海的约有12亿吨。而黄河在利津入海口的潮流作用很弱,河口潮流的落差通常只有0.8—1.0米。由于潮流弱、搬运能力差,黄河入海的泥沙约有40%在河口附近淤积,河口两侧的堆积体以每年2~3千米的速度向海洋延伸,黄河三角洲也以很快的速度向海洋扩展。【转折过渡】 以上我们讲解了河流塑造的众多地貌的一般知识,我们学习的目的就是为了更好的为我们人类服务,那么河流地貌对我们人类有什么影响呢?我们这里主要探讨洪积扇、冲积扇、河漫滩平原、三角洲平原对河流流经地区的聚落分布的影响。【板书】二、河流地貌对聚落分布的影响高原地区山区冲积平原自然条件河流地貌河流地貌条件聚落分布 【启发讨论】请同学们结合我们讲过的知识6人一组进行讨论:河流地貌对聚落分布的影响(提示:从对高原地区、山区、冲积平原区三个方面分别分析)【学生讨论回答】略。【教师讲解】高原地区山区冲积平原自然条件高原地区地势高、气候寒冷差较好河流地貌类型深切的河谷山前的洪积扇、冲积扇和河流两岸狭窄的河漫滩平原冲积平原河流地貌条件发育于其上的深切河谷地势低、气候温暖,两岸泥沙淤积而成的河漫滩平原土壤肥沃、水资源丰富,地势平坦,地下水或地表水资源比较丰富,并淤积有肥沃的土土壤肥沃、水资源丰富,而且河网密布,有便捷的内河航运和海上运输,聚落分布大多呈带状分布在深切河谷两岸狭窄的河漫滩平原上。如雅鲁藏布江河谷,聚落分布呈狭长的带状。洪积扇、冲积扇和河漫滩平原上,呈条带状,或蜿蜒分布于山前,或沿河流两岸发展沿河发展,形成沿河聚落带;有的沿海岸发展,形成沿海岸聚落带。

板书 第三节:河流地貌的发育一、河流地貌1.分类:侵蚀地貌和堆积地貌2.河流侵蚀地貌(1)河流侵蚀的类型及对河流的影响(2)河谷的形成原理3.河流的堆积地貌(1)冲积平原的组成(2)冲积平原的形成原理洪积一冲积平原 三角洲平原 河漫滩平原二、河流地貌对聚落分布的影响高原地区山区冲积平原自然条件河流地貌河流地貌条件聚落分布

作业 地理填充图上的练习

教学反思

图1-17地球的外部圈层示意图

同课章节目录

- 第一章 行星中的地球

- 第一节 宇宙中的地球

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的运动

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 月球基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 冷热不均引起大气运动

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 常见天气系统

- 第四节 全球气候变化

- 问题研究 为什么市区气温比郊区高

- 第三章 地球上的水

- 第一节 自然界的水循环

- 第二节 大规模的海水运动

- 第三节 水资源的合理利用

- 问题研究 是否可以用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第四章 地表形态的塑造

- 第一节 营造地表形态的力量

- 第二节 山岳的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第五章 自然地理环境的整体性与差异性

- 第一节 自然地理环境的整体性

- 第二节 自然地理环境的差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪