人教版高二语文必修五9《说木叶》课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高二语文必修五9《说木叶》课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-23 06:48:40 | ||

图片预览

文档简介

朱光潜在本文中所说的咬文嚼字,是说“无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严”。单就阅读说,就是要求精读,不放过一字一句,要细细咀嚼文字的意味。精读,就是古人说的,做到“字训其义,句贯其意,文寻其脉,篇会其旨”,逐步进入“字会、意会、情会、理会、神会”的境界。?

马南邨在《不求甚解》中讲的是另一种读书方法。他认为,读书主要在于“会意”,就是领会书的精神,而不要去做繁琐、牵强的解释。像读经典著作,就是要领悟它的精神实质,而不能只死抠它的一些字句。?

这两种读书方法各有长处和局限性。对于学生来说,应以精读为主。?

阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

早??发

罗邺

一点灯残鲁酒醒,已携孤剑事离程。

愁看飞雪闻鸡唱,独向长空背雁行。

白草近关微有路,浊河连底冻无声。

此中来往本迢递,况是驱羸客塞城。

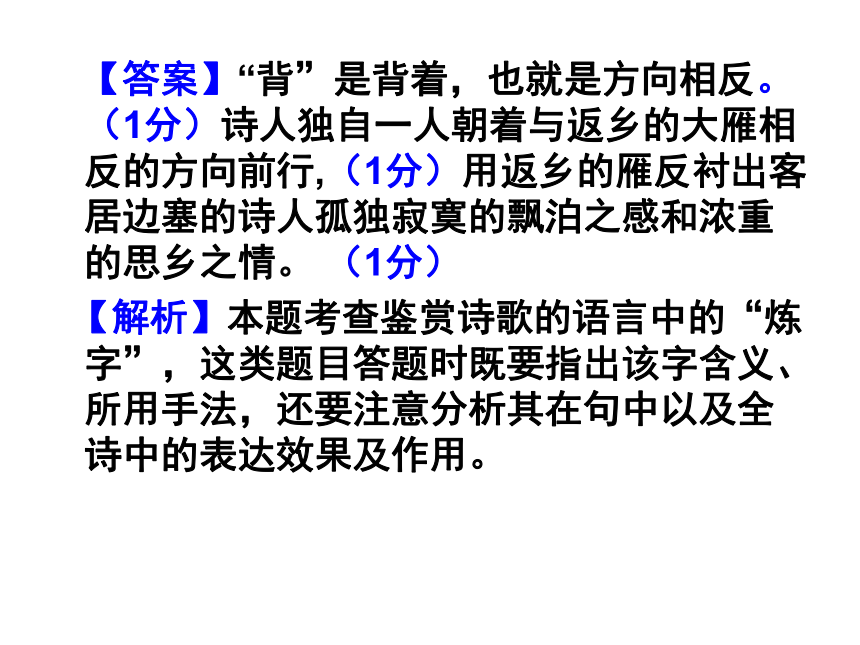

请赏析“独向长空背雁行”中“背”字的表达效果。

【答案】“背”是背着,也就是方向相反。(1分)诗人独自一人朝着与返乡的大雁相反的方向前行,(1分)用返乡的雁反衬出客居边塞的诗人孤独寂寞的飘泊之感和浓重的思乡之情。 (1分)

【解析】本题考查鉴赏诗歌的语言中的“炼字”,这类题目答题时既要指出该字含义、所用手法,还要注意分析其在句中以及全诗中的表达效果及作用。

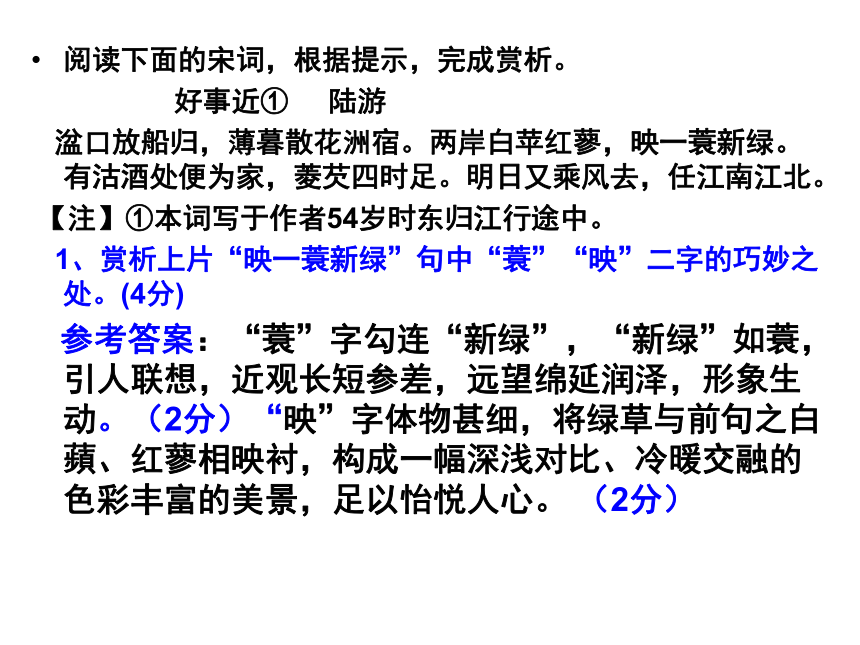

阅读下面的宋词,根据提示,完成赏析。

好事近①?????陆游

湓口放船归,薄暮散花洲宿。两岸白苹红蓼,映一蓑新绿。有沽酒处便为家,菱芡四时足。明日又乘风去,任江南江北。

【注】①本词写于作者54岁时东归江行途中。

1、赏析上片“映一蓑新绿”句中“蓑”“映”二字的巧妙之处。(4分)

参考答案:“蓑”字勾连“新绿”,“新绿”如蓑,引人联想,近观长短参差,远望绵延润泽,形象生动。(2分)“映”字体物甚细,将绿草与前句之白蘋、红蓼相映衬,构成一幅深浅对比、冷暖交融的色彩丰富的美景,足以怡悦人心。 (2分)?

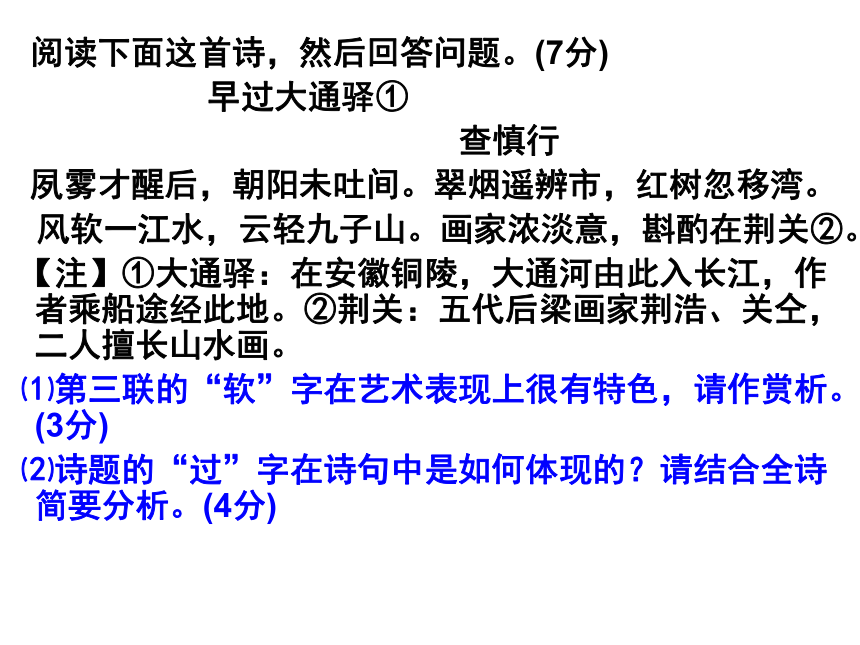

阅读下面这首诗,然后回答问题。(7分)

早过大通驿①

查慎行

夙雾才醒后,朝阳未吐间。翠烟遥辨市,红树忽移湾。

风软一江水,云轻九子山。画家浓淡意,斟酌在荆关②。

?【注】①大通驿:在安徽铜陵,大通河由此入长江,作者乘船途经此地。②荆关:五代后梁画家荆浩、关仝,二人擅长山水画。

? ⑴第三联的“软”字在艺术表现上很有特色,请作赏析。(3分)

? ⑵诗题的“过”字在诗句中是如何体现的?请结合全诗简要分析。(4分)

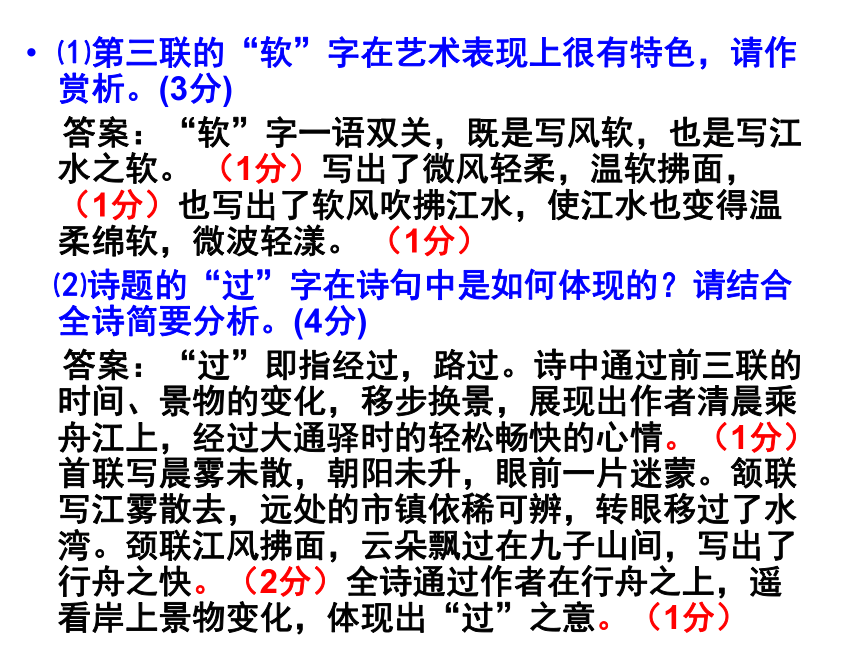

⑴第三联的“软”字在艺术表现上很有特色,请作赏析。(3分)

??? 答案:“软”字一语双关,既是写风软,也是写江水之软。 (1分)写出了微风轻柔,温软拂面, (1分)也写出了软风吹拂江水,使江水也变得温柔绵软,微波轻漾。 (1分)

⑵诗题的“过”字在诗句中是如何体现的?请结合全诗简要分析。(4分)

????答案:“过”即指经过,路过。诗中通过前三联的时间、景物的变化,移步换景,展现出作者清晨乘舟江上,经过大通驿时的轻松畅快的心情。(1分)首联写晨雾未散,朝阳未升,眼前一片迷蒙。颔联写江雾散去,远处的市镇依稀可辨,转眼移过了水湾。颈联江风拂面,云朵飘过在九子山间,写出了行舟之快。(2分)全诗通过作者在行舟之上,遥看岸上景物变化,体现出“过”之意。(1分)

拓展探究:

只要提到“木”大家就会想到在瑟瑟秋风中凋零的树木,引发人们的感伤情怀。以此类推,很多意象在长期的文化进程中形成了相对稳定的感彩,诗人们往往用它们表现相似或相通的感情。古诗中有许多耐人寻味的意象,它们如“木叶”一样,成为难以言传的精妙语言。说说它们的特定文化意味。比如:

酒

1.对酒当歌,人生几何? 譬如朝露,去日苦多。

(曹操《短歌行》)

2.艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

(杜甫《登高》)

3.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

(白居易《琵琶行》)

4. 抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

(李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》)

5.三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急。

(李清照《声声慢》)

练习二:柳

阅读下面三首咏柳诗,说明诗中柳树各自的特点和诗人寄予的思想情感。

阅读下面一首词,然后回答问题。(7分)广东卷

浪淘沙 夜雨

梁寅①

檐溜泻泉声,寒透疏棂。愁如百草雨中生。谁信在家翻似客,好梦先惊。

花发恐飘零,只待朝晴。彩霞红日照山庭。曾约故人应到也,同听啼莺。

(1)词中主人公为何而“愁”?“彩霞”“红日”“啼莺”这组意象表达了他怎样的心境?(3分)

(2)词句是怎样写“愁情”的?请简要分析。(4分)

(1)①为“花发恐飘零”而愁(或为“在家翻似客,好梦先惊”而愁)。②表达了豁达、愉悦的心境。 [3分。“为何而愁”1分,“心境”2分。]

(2)①通过描写雨骤天寒,渲染出一种“愁”的氛围。②将“愁”喻作春雨后疯长的“百草”,形象而贴切地突现了“愁”之浓烈。 [4分。“雨骤天寒”1分,“渲染氛围”1分;“将‘愁’喻作‘百草’”1分,“‘愁’之浓烈”1分。]

结束语

最后用一首小诗来结束今天的这堂课

风雅颂是诗,古乐府是诗;

三闾大夫的狂放是诗,诗仙太白的神游是诗;

大江东去是诗,把酒临风也是诗;

诗,可以静静的坐下倾听;也可以在微雨街头温柔吟唱……

爱诗,其实是在爱着,我们的生活。

希望同学们在今天品味诗句的审美体验之后,能更加热爱我们的传统文化,读诗,学诗,爱诗,成为有激情,有修养的人。

说“木叶”

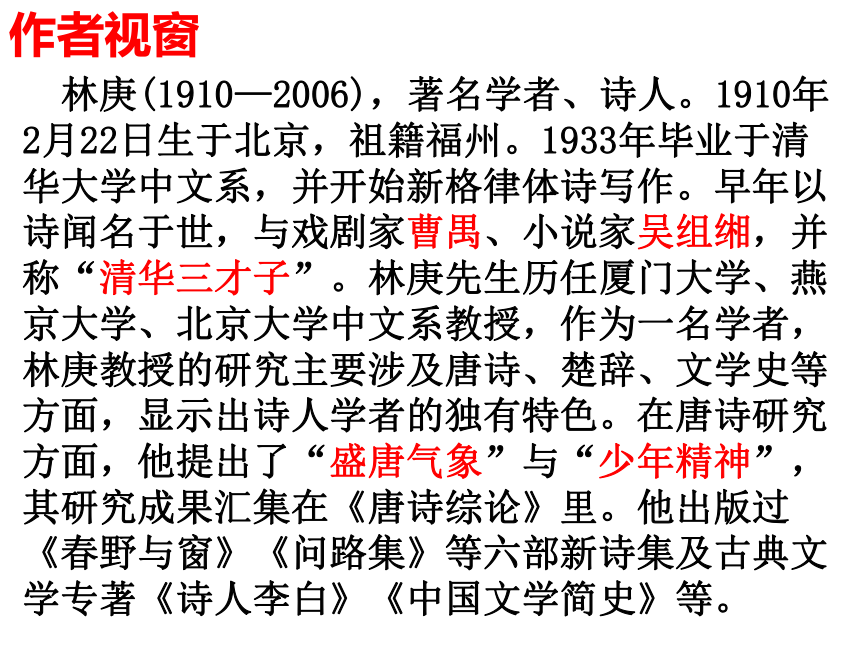

林庚(1910—2006),著名学者、诗人。1910年

2月22日生于北京,祖籍福州。1933年毕业于清华大学中文系,并开始新格律体诗写作。早年以诗闻名于世,与戏剧家曹禺、小说家吴组缃,并称“清华三才子”。林庚先生历任厦门大学、燕京大学、北京大学中文系教授,作为一名学者,林庚教授的研究主要涉及唐诗、楚辞、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。在唐诗研究方面,他提出了“盛唐气象”与“少年精神”,其研究成果汇集在《唐诗综论》里。他出版过 《春野与窗》《问路集》等六部新诗集及古典文学专著《诗人李白》《中国文学简史》等。

作者视窗

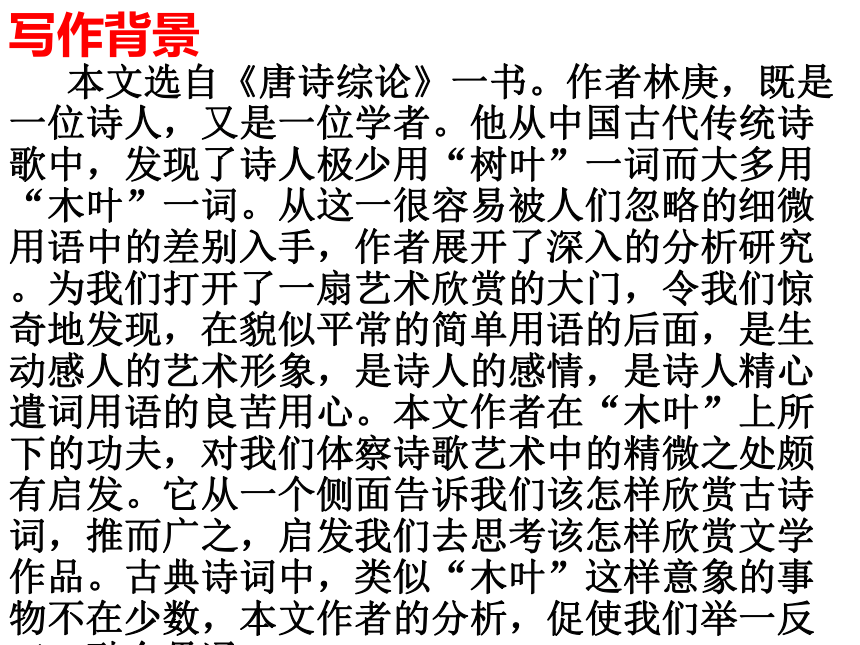

本文选自《唐诗综论》一书。作者林庚,既是一位诗人,又是一位学者。他从中国古代传统诗歌中,发现了诗人极少用“树叶”一词而大多用“木叶”一词。从这一很容易被人们忽略的细微用语中的差别入手,作者展开了深入的分析研究。为我们打开了一扇艺术欣赏的大门,令我们惊奇地发现,在貌似平常的简单用语的后面,是生动感人的艺术形象,是诗人的感情,是诗人精心遣词用语的良苦用心。本文作者在“木叶”上所下的功夫,对我们体察诗歌艺术中的精微之处颇有启发。它从一个侧面告诉我们该怎样欣赏古诗词,推而广之,启发我们去思考该怎样欣赏文学作品。古典诗词中,类似“木叶”这样意象的事物不在少数,本文作者的分析,促使我们举一反三,融会贯通。

写作背景

概括文章内容:

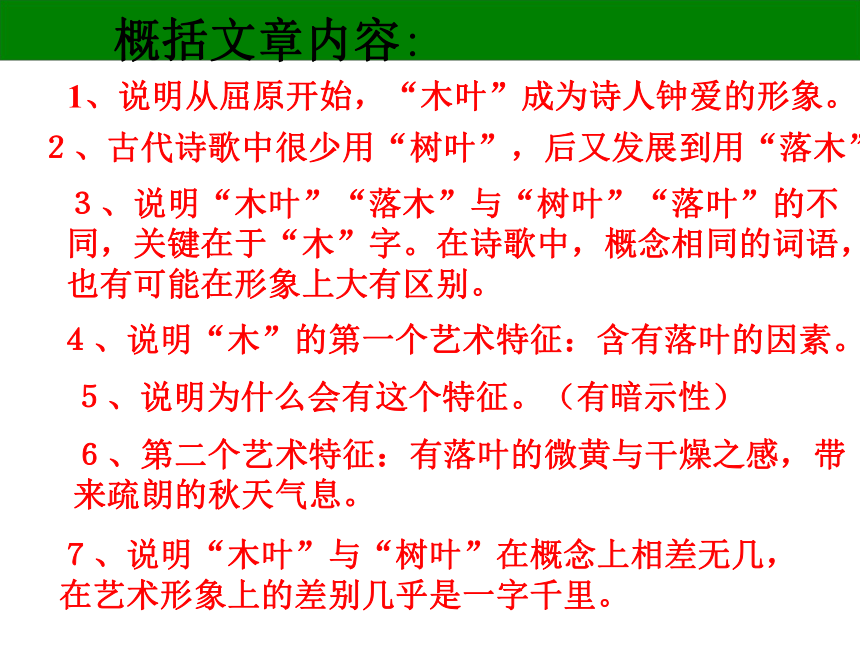

1、说明从屈原开始,“木叶”成为诗人钟爱的形象。

2、古代诗歌中很少用“树叶”,后又发展到用“落木”。

3、说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在于“木”字。在诗歌中,概念相同的词语,也有可能在形象上大有区别。

4、说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

6、第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

5、说明为什么会有这个特征。(有暗示性)

7、说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

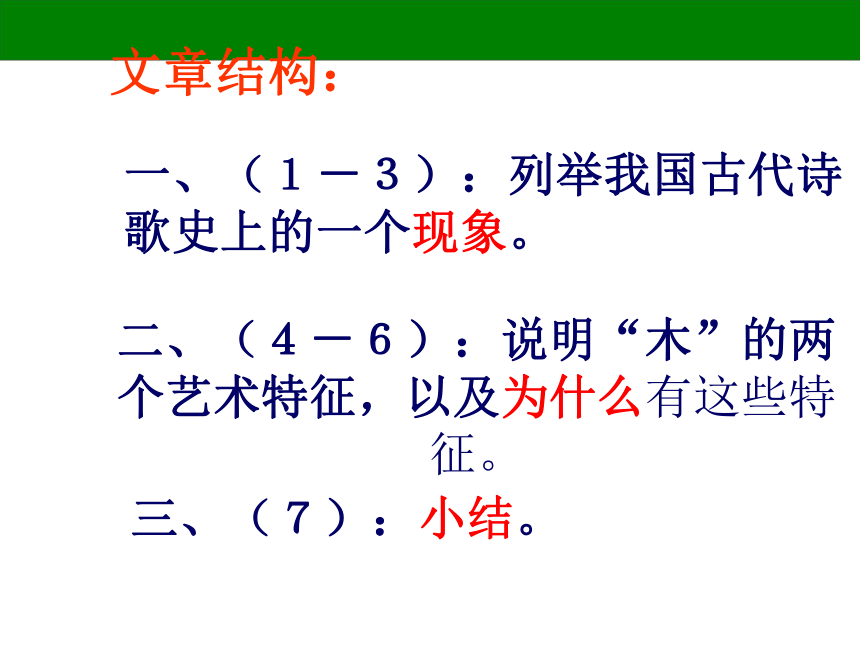

文章结构:

一、(1-3):列举我国古代诗歌史上的一个现象。

二、(4-6):说明“木”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征。

三、(7):小结。

小组合作

1.大量引用古人诗句是本文的显著特点,请分析一下这样写有什么作用。

【审题】此题考查领悟作品的艺术魅力的能力。

文章开头引用屈原《九歌》的名句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,举例说明“木叶”已成为诗人笔下颇受钟爱的形象。接着运用举例比较的方法,进一步说明诗人们通过“木叶”写出为人传诵的名句,而“树叶”很少被采用。

全文运用引文多达20处,从战国到宋代,或诗或词,无论是大诗人还是无名氏,旁征博引地论证古代诗歌语言的暗示性的问题。因此,这些引文不仅论证了作者提出的观点,也使文章的内容更加丰富,更富有文化内涵。

小组合作

1.大量引用古人诗句是本文的显著特点,请分析一下这样写有什么作用。

【审题】此题考查领悟作品的艺术魅力的能力。

作用有三:

一是做引子,引出议论话题;

二是作为例证,使得析理有凭有据;

三是调节文气,增添了文章的文化内涵。

小组合作

2.请阅读课文4、5、6段,总结“木”在形象上的两个艺术特征。

【审题】此题考查筛选并整合文中信息的能力。

第4段结尾写道:“木”在这里要比“树”更显得单纯,所谓“枯桑知天风”这样的树,似乎才更近于“木”;它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

第6段开头写道:“木”不但让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。“木”可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

小组合作

2.请阅读课文4、5、6段,总结“木”在形象上的两个艺术特征。

“木”仿佛本身就含有一个落叶的因素。作者把曹植诗中的“树”的形象与吴均诗中“木”的形象作比较,“树”没有落叶的形象,而“木”显然是落叶的景况。

“木”还暗示了它的颜色,可能是透着黄色,在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。我们所习见的门栓、棍子、桅杆等,就“带着‘木’字的这个更为普遍的性格”。

高树多悲风,海水扬其波。

秋月照层岭,寒风扫高木。

(饱满)

(空阔)

小组合作

3.为什么“木”本身含有落叶的因素?

因为诗歌语言在概念的背后,还有暗示性,它仿佛是概念的影子。 “木”作为“树”的概念的同时,还有一般“木头、木料、木板”等的影子。这潜在的形象让人想起树干,而不大想到叶子,“叶”因此常被排斥在“木”的形象外,这排斥暗示着落叶。

【答案】

【审题】考查筛选并整合文中信息的能力。可根据第五段内容作答。

师生探究

2.结合文章分析“木”与“树”、“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”、“木叶”与“落木”的区别。

【审题】此题考查筛选并整合文中信息的能力。

“木叶”

与

“落木”

“落木”

与

“落叶”

“树叶”

与

“木叶”

“木”

与“树”

区 别

词 语

树“借满树叶子的吹动,表达出像海潮一般深厚的不平,这里叶子越多,感情才越饱满”;而木“用在一个秋风叶落的季节之中 ”,“在秋天的情景中取得鲜明的形象 ”,“可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的”。

“木”一般是在秋风落叶的情景中取得的鲜明的形象;“树”则要借助树叶的多来表达饱满的感情。

“树”与“叶”的形象是“十分一致的”,“树”具有繁茂的枝叶,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。“‘木叶’就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。”

“树”与“叶”都有繁密、湿润的意味。“木叶”暗示落叶的微黄、干燥,传递出疏朗的清秋的气息。

“落叶,因为那是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子”;“至于‘落木’呢,则比‘木叶’还更显得空阔,它连‘叶’这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了”。

“落叶”是春夏之交饱含水分的繁密的叶子,而“落木”比“木叶”还更显得空阔,不仅触觉上有干燥之感,而且毫无绵密之意。

“落木”,“比‘木叶’还更显得空阔,它连‘叶’这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了”,“‘木叶’与‘落木’又还有着一定的距离,它乃是‘木’与‘叶’的统一,疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象”。

“落木”比“木叶”更显得空阔,少了“叶”便少了清秋的绵密之意,完全是一片悲凉、凄清。

3.我国古代诗歌为什么很少用“树叶”而多用“木叶”?

【审题】此题考查归纳内容要点,概括中心意思的能力。 根据文中 “树叶”和“木叶”的区别来作答。

我国古代诗歌中多用“木叶”而少用“树叶”,因为:

①“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的;也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单音词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。至于“木叶”呢,则全然不同。

②“木叶”比“树叶”显得“单纯”,它能准确地用在秋风叶落的季节之中,有落叶的微黄与干燥之感,它带来整个疏朗的清秋的气息;而“树叶”就缺少这种艺术的暗示性。

师生探究

举头望明月,低头思故乡。

露从今夜白,月是故乡明。

海上生明月,天涯共此时。

但愿人长久,千里共婵娟。

对故乡、亲人的思念

月

在很多传统诗歌中,酒是愁的象征。

反传统,反“套板”,从传统中中翻出新意来。

练习一: 梅

关于“梅”的意象讨论:

墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。

——王安石《梅花》

表现了梅的高贵品格,我国古代把松、竹、梅誉为“岁寒三友”,是高贵圣洁的象征,这首诗表现的就是我国这种传统文化精神。

驿外断桥边,寂寞开无主。 已是黄昏独自愁,更著风和雨。 无意苦争春,一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,只有香如故。

——陆游《卜算子·咏梅》

表达的是“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。 俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

——毛泽东《卜算子·咏梅》

把陆游词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露化为对她达观坚定的描述和高贵纯洁的赞颂,词中有一种超越时空的壮美,豪放乐观,振奋人心。

咏柳

贺知章

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

垂柳

唐彦谦

绊惹春风别有情,世间谁敢斗轻盈?

楚王江畔无端种,饿损纤腰学不成。

咏柳

曾巩

乱条犹未变初黄,倚得东风势便狂。

解把飞花蒙日月,不知天地有清霜。

贺诗:亭亭玉立,碧绿丰茂,枝条纷披,细叶精致。诗人借咏柳赞美春色的美丽和大自然的活力。

唐诗:纤柔轻盈,妖媚多情。反衬邀宠取媚的小人的无耻和朝政的腐败。

曾诗:乱条狂舞,柳絮纷飞。讽刺攀附权贵、得势猖狂的奸佞之臣。

寒雨连江夜入吴

骤雨初歇

夜来风雨声

渭城朝雨浥轻

红雨随心翻作浪

空山新雨后

叶上初阳干宿雨

山色空濛雨亦奇

细雨鱼儿出,微风燕子斜

对潇潇暮雨洒江天

江雨霏霏江草齐

天街小雨润如酥

一是清新可爱的,还有一个是忧愁的

请你以“经典”为主题,使用引用的手法写一篇短文,语言富有文化底蕴。(200字左右)

信手翻开一本古典诗词,经典的力量无声地抓住人的心灵:岳飞的“八千里路云和月”是豪迈者的气魄;李白的“天生我材必有用”是自信者的不羁;柳永的“杨柳岸、晓风残月”是婉约者的柔情;欧阳修的“泪眼问花花不语”是相思者的哀怨……经典,在历史的长河中无声地流淌,用流行所无法企及的宁静的力量熏陶感染了一代又一代人,用内在的魅力给予人们享受与思考。

写法迁移

马南邨在《不求甚解》中讲的是另一种读书方法。他认为,读书主要在于“会意”,就是领会书的精神,而不要去做繁琐、牵强的解释。像读经典著作,就是要领悟它的精神实质,而不能只死抠它的一些字句。?

这两种读书方法各有长处和局限性。对于学生来说,应以精读为主。?

阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

早??发

罗邺

一点灯残鲁酒醒,已携孤剑事离程。

愁看飞雪闻鸡唱,独向长空背雁行。

白草近关微有路,浊河连底冻无声。

此中来往本迢递,况是驱羸客塞城。

请赏析“独向长空背雁行”中“背”字的表达效果。

【答案】“背”是背着,也就是方向相反。(1分)诗人独自一人朝着与返乡的大雁相反的方向前行,(1分)用返乡的雁反衬出客居边塞的诗人孤独寂寞的飘泊之感和浓重的思乡之情。 (1分)

【解析】本题考查鉴赏诗歌的语言中的“炼字”,这类题目答题时既要指出该字含义、所用手法,还要注意分析其在句中以及全诗中的表达效果及作用。

阅读下面的宋词,根据提示,完成赏析。

好事近①?????陆游

湓口放船归,薄暮散花洲宿。两岸白苹红蓼,映一蓑新绿。有沽酒处便为家,菱芡四时足。明日又乘风去,任江南江北。

【注】①本词写于作者54岁时东归江行途中。

1、赏析上片“映一蓑新绿”句中“蓑”“映”二字的巧妙之处。(4分)

参考答案:“蓑”字勾连“新绿”,“新绿”如蓑,引人联想,近观长短参差,远望绵延润泽,形象生动。(2分)“映”字体物甚细,将绿草与前句之白蘋、红蓼相映衬,构成一幅深浅对比、冷暖交融的色彩丰富的美景,足以怡悦人心。 (2分)?

阅读下面这首诗,然后回答问题。(7分)

早过大通驿①

查慎行

夙雾才醒后,朝阳未吐间。翠烟遥辨市,红树忽移湾。

风软一江水,云轻九子山。画家浓淡意,斟酌在荆关②。

?【注】①大通驿:在安徽铜陵,大通河由此入长江,作者乘船途经此地。②荆关:五代后梁画家荆浩、关仝,二人擅长山水画。

? ⑴第三联的“软”字在艺术表现上很有特色,请作赏析。(3分)

? ⑵诗题的“过”字在诗句中是如何体现的?请结合全诗简要分析。(4分)

⑴第三联的“软”字在艺术表现上很有特色,请作赏析。(3分)

??? 答案:“软”字一语双关,既是写风软,也是写江水之软。 (1分)写出了微风轻柔,温软拂面, (1分)也写出了软风吹拂江水,使江水也变得温柔绵软,微波轻漾。 (1分)

⑵诗题的“过”字在诗句中是如何体现的?请结合全诗简要分析。(4分)

????答案:“过”即指经过,路过。诗中通过前三联的时间、景物的变化,移步换景,展现出作者清晨乘舟江上,经过大通驿时的轻松畅快的心情。(1分)首联写晨雾未散,朝阳未升,眼前一片迷蒙。颔联写江雾散去,远处的市镇依稀可辨,转眼移过了水湾。颈联江风拂面,云朵飘过在九子山间,写出了行舟之快。(2分)全诗通过作者在行舟之上,遥看岸上景物变化,体现出“过”之意。(1分)

拓展探究:

只要提到“木”大家就会想到在瑟瑟秋风中凋零的树木,引发人们的感伤情怀。以此类推,很多意象在长期的文化进程中形成了相对稳定的感彩,诗人们往往用它们表现相似或相通的感情。古诗中有许多耐人寻味的意象,它们如“木叶”一样,成为难以言传的精妙语言。说说它们的特定文化意味。比如:

酒

1.对酒当歌,人生几何? 譬如朝露,去日苦多。

(曹操《短歌行》)

2.艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

(杜甫《登高》)

3.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

(白居易《琵琶行》)

4. 抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

(李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》)

5.三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急。

(李清照《声声慢》)

练习二:柳

阅读下面三首咏柳诗,说明诗中柳树各自的特点和诗人寄予的思想情感。

阅读下面一首词,然后回答问题。(7分)广东卷

浪淘沙 夜雨

梁寅①

檐溜泻泉声,寒透疏棂。愁如百草雨中生。谁信在家翻似客,好梦先惊。

花发恐飘零,只待朝晴。彩霞红日照山庭。曾约故人应到也,同听啼莺。

(1)词中主人公为何而“愁”?“彩霞”“红日”“啼莺”这组意象表达了他怎样的心境?(3分)

(2)词句是怎样写“愁情”的?请简要分析。(4分)

(1)①为“花发恐飘零”而愁(或为“在家翻似客,好梦先惊”而愁)。②表达了豁达、愉悦的心境。 [3分。“为何而愁”1分,“心境”2分。]

(2)①通过描写雨骤天寒,渲染出一种“愁”的氛围。②将“愁”喻作春雨后疯长的“百草”,形象而贴切地突现了“愁”之浓烈。 [4分。“雨骤天寒”1分,“渲染氛围”1分;“将‘愁’喻作‘百草’”1分,“‘愁’之浓烈”1分。]

结束语

最后用一首小诗来结束今天的这堂课

风雅颂是诗,古乐府是诗;

三闾大夫的狂放是诗,诗仙太白的神游是诗;

大江东去是诗,把酒临风也是诗;

诗,可以静静的坐下倾听;也可以在微雨街头温柔吟唱……

爱诗,其实是在爱着,我们的生活。

希望同学们在今天品味诗句的审美体验之后,能更加热爱我们的传统文化,读诗,学诗,爱诗,成为有激情,有修养的人。

说“木叶”

林庚(1910—2006),著名学者、诗人。1910年

2月22日生于北京,祖籍福州。1933年毕业于清华大学中文系,并开始新格律体诗写作。早年以诗闻名于世,与戏剧家曹禺、小说家吴组缃,并称“清华三才子”。林庚先生历任厦门大学、燕京大学、北京大学中文系教授,作为一名学者,林庚教授的研究主要涉及唐诗、楚辞、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。在唐诗研究方面,他提出了“盛唐气象”与“少年精神”,其研究成果汇集在《唐诗综论》里。他出版过 《春野与窗》《问路集》等六部新诗集及古典文学专著《诗人李白》《中国文学简史》等。

作者视窗

本文选自《唐诗综论》一书。作者林庚,既是一位诗人,又是一位学者。他从中国古代传统诗歌中,发现了诗人极少用“树叶”一词而大多用“木叶”一词。从这一很容易被人们忽略的细微用语中的差别入手,作者展开了深入的分析研究。为我们打开了一扇艺术欣赏的大门,令我们惊奇地发现,在貌似平常的简单用语的后面,是生动感人的艺术形象,是诗人的感情,是诗人精心遣词用语的良苦用心。本文作者在“木叶”上所下的功夫,对我们体察诗歌艺术中的精微之处颇有启发。它从一个侧面告诉我们该怎样欣赏古诗词,推而广之,启发我们去思考该怎样欣赏文学作品。古典诗词中,类似“木叶”这样意象的事物不在少数,本文作者的分析,促使我们举一反三,融会贯通。

写作背景

概括文章内容:

1、说明从屈原开始,“木叶”成为诗人钟爱的形象。

2、古代诗歌中很少用“树叶”,后又发展到用“落木”。

3、说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在于“木”字。在诗歌中,概念相同的词语,也有可能在形象上大有区别。

4、说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

6、第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

5、说明为什么会有这个特征。(有暗示性)

7、说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

文章结构:

一、(1-3):列举我国古代诗歌史上的一个现象。

二、(4-6):说明“木”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征。

三、(7):小结。

小组合作

1.大量引用古人诗句是本文的显著特点,请分析一下这样写有什么作用。

【审题】此题考查领悟作品的艺术魅力的能力。

文章开头引用屈原《九歌》的名句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,举例说明“木叶”已成为诗人笔下颇受钟爱的形象。接着运用举例比较的方法,进一步说明诗人们通过“木叶”写出为人传诵的名句,而“树叶”很少被采用。

全文运用引文多达20处,从战国到宋代,或诗或词,无论是大诗人还是无名氏,旁征博引地论证古代诗歌语言的暗示性的问题。因此,这些引文不仅论证了作者提出的观点,也使文章的内容更加丰富,更富有文化内涵。

小组合作

1.大量引用古人诗句是本文的显著特点,请分析一下这样写有什么作用。

【审题】此题考查领悟作品的艺术魅力的能力。

作用有三:

一是做引子,引出议论话题;

二是作为例证,使得析理有凭有据;

三是调节文气,增添了文章的文化内涵。

小组合作

2.请阅读课文4、5、6段,总结“木”在形象上的两个艺术特征。

【审题】此题考查筛选并整合文中信息的能力。

第4段结尾写道:“木”在这里要比“树”更显得单纯,所谓“枯桑知天风”这样的树,似乎才更近于“木”;它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

第6段开头写道:“木”不但让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。“木”可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

小组合作

2.请阅读课文4、5、6段,总结“木”在形象上的两个艺术特征。

“木”仿佛本身就含有一个落叶的因素。作者把曹植诗中的“树”的形象与吴均诗中“木”的形象作比较,“树”没有落叶的形象,而“木”显然是落叶的景况。

“木”还暗示了它的颜色,可能是透着黄色,在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。我们所习见的门栓、棍子、桅杆等,就“带着‘木’字的这个更为普遍的性格”。

高树多悲风,海水扬其波。

秋月照层岭,寒风扫高木。

(饱满)

(空阔)

小组合作

3.为什么“木”本身含有落叶的因素?

因为诗歌语言在概念的背后,还有暗示性,它仿佛是概念的影子。 “木”作为“树”的概念的同时,还有一般“木头、木料、木板”等的影子。这潜在的形象让人想起树干,而不大想到叶子,“叶”因此常被排斥在“木”的形象外,这排斥暗示着落叶。

【答案】

【审题】考查筛选并整合文中信息的能力。可根据第五段内容作答。

师生探究

2.结合文章分析“木”与“树”、“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”、“木叶”与“落木”的区别。

【审题】此题考查筛选并整合文中信息的能力。

“木叶”

与

“落木”

“落木”

与

“落叶”

“树叶”

与

“木叶”

“木”

与“树”

区 别

词 语

树“借满树叶子的吹动,表达出像海潮一般深厚的不平,这里叶子越多,感情才越饱满”;而木“用在一个秋风叶落的季节之中 ”,“在秋天的情景中取得鲜明的形象 ”,“可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的”。

“木”一般是在秋风落叶的情景中取得的鲜明的形象;“树”则要借助树叶的多来表达饱满的感情。

“树”与“叶”的形象是“十分一致的”,“树”具有繁茂的枝叶,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。“‘木叶’就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。”

“树”与“叶”都有繁密、湿润的意味。“木叶”暗示落叶的微黄、干燥,传递出疏朗的清秋的气息。

“落叶,因为那是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子”;“至于‘落木’呢,则比‘木叶’还更显得空阔,它连‘叶’这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了”。

“落叶”是春夏之交饱含水分的繁密的叶子,而“落木”比“木叶”还更显得空阔,不仅触觉上有干燥之感,而且毫无绵密之意。

“落木”,“比‘木叶’还更显得空阔,它连‘叶’这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了”,“‘木叶’与‘落木’又还有着一定的距离,它乃是‘木’与‘叶’的统一,疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象”。

“落木”比“木叶”更显得空阔,少了“叶”便少了清秋的绵密之意,完全是一片悲凉、凄清。

3.我国古代诗歌为什么很少用“树叶”而多用“木叶”?

【审题】此题考查归纳内容要点,概括中心意思的能力。 根据文中 “树叶”和“木叶”的区别来作答。

我国古代诗歌中多用“木叶”而少用“树叶”,因为:

①“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的;也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单音词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。至于“木叶”呢,则全然不同。

②“木叶”比“树叶”显得“单纯”,它能准确地用在秋风叶落的季节之中,有落叶的微黄与干燥之感,它带来整个疏朗的清秋的气息;而“树叶”就缺少这种艺术的暗示性。

师生探究

举头望明月,低头思故乡。

露从今夜白,月是故乡明。

海上生明月,天涯共此时。

但愿人长久,千里共婵娟。

对故乡、亲人的思念

月

在很多传统诗歌中,酒是愁的象征。

反传统,反“套板”,从传统中中翻出新意来。

练习一: 梅

关于“梅”的意象讨论:

墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。

——王安石《梅花》

表现了梅的高贵品格,我国古代把松、竹、梅誉为“岁寒三友”,是高贵圣洁的象征,这首诗表现的就是我国这种传统文化精神。

驿外断桥边,寂寞开无主。 已是黄昏独自愁,更著风和雨。 无意苦争春,一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,只有香如故。

——陆游《卜算子·咏梅》

表达的是“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。 俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

——毛泽东《卜算子·咏梅》

把陆游词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露化为对她达观坚定的描述和高贵纯洁的赞颂,词中有一种超越时空的壮美,豪放乐观,振奋人心。

咏柳

贺知章

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

垂柳

唐彦谦

绊惹春风别有情,世间谁敢斗轻盈?

楚王江畔无端种,饿损纤腰学不成。

咏柳

曾巩

乱条犹未变初黄,倚得东风势便狂。

解把飞花蒙日月,不知天地有清霜。

贺诗:亭亭玉立,碧绿丰茂,枝条纷披,细叶精致。诗人借咏柳赞美春色的美丽和大自然的活力。

唐诗:纤柔轻盈,妖媚多情。反衬邀宠取媚的小人的无耻和朝政的腐败。

曾诗:乱条狂舞,柳絮纷飞。讽刺攀附权贵、得势猖狂的奸佞之臣。

寒雨连江夜入吴

骤雨初歇

夜来风雨声

渭城朝雨浥轻

红雨随心翻作浪

空山新雨后

叶上初阳干宿雨

山色空濛雨亦奇

细雨鱼儿出,微风燕子斜

对潇潇暮雨洒江天

江雨霏霏江草齐

天街小雨润如酥

一是清新可爱的,还有一个是忧愁的

请你以“经典”为主题,使用引用的手法写一篇短文,语言富有文化底蕴。(200字左右)

信手翻开一本古典诗词,经典的力量无声地抓住人的心灵:岳飞的“八千里路云和月”是豪迈者的气魄;李白的“天生我材必有用”是自信者的不羁;柳永的“杨柳岸、晓风残月”是婉约者的柔情;欧阳修的“泪眼问花花不语”是相思者的哀怨……经典,在历史的长河中无声地流淌,用流行所无法企及的宁静的力量熏陶感染了一代又一代人,用内在的魅力给予人们享受与思考。

写法迁移