11 短文二篇 课件(共60张PPT)

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

短文二篇

八

年

级(上)

答谢中书书

陶弘景

课时目标

1.朗读课文,把握文意,体会作者所描绘的景物的美。

2.品味文章画面的精美、语言的简练、布局的匠心所在,感受文中大自然的纯净美好。

3.了解两篇短文的思想内容,体会作品中流露的思想感情。

走进作者

陶弘景――南北朝时期的思想家、医学家和文字家。又被称为“山中宰相”。他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。

齐高帝曾经召他进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居句曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不出”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。

写作背景

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,并作为对友人的安慰.本文是作者写给谢中书﹙谢征﹚的一封书信,写的是江南山水之美,是六朝山水小品的名作。

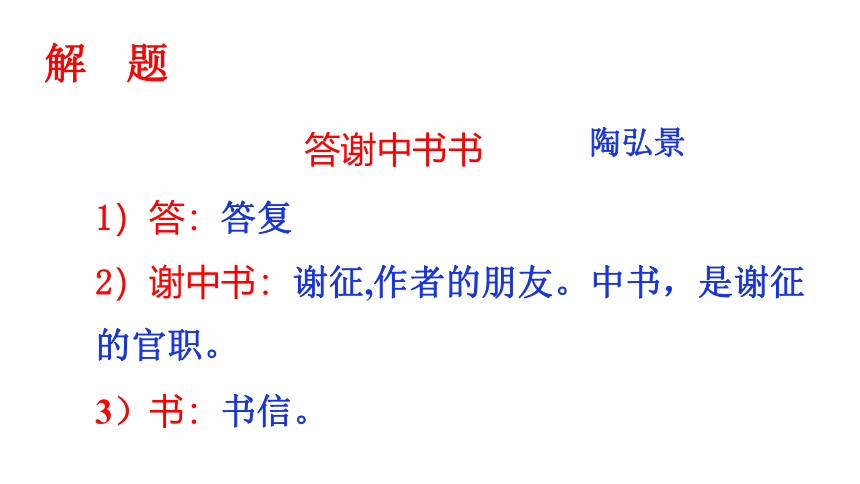

答谢中书书

1)答:答复

2)谢中书:谢征,作者的朋友。中书,是谢征的官职。

3)书:书信。

陶弘景

解

题

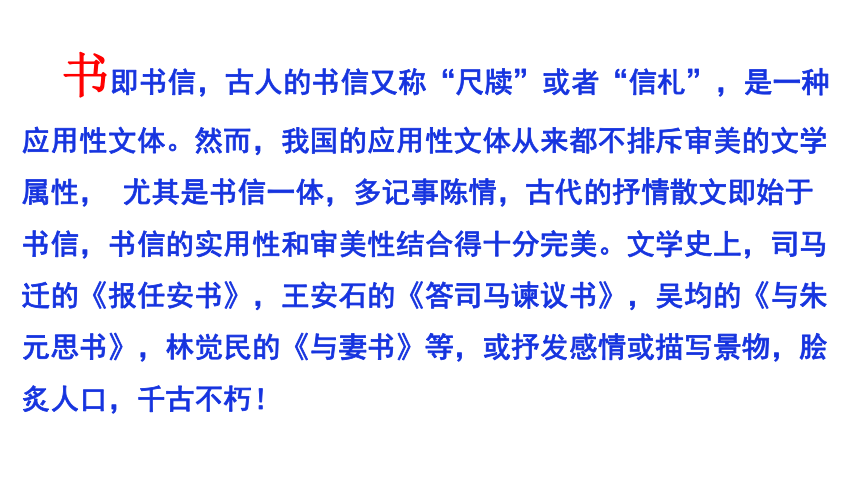

书即书信,古人的书信又称“尺牍”或者“信札”,是一种应用性文体。然而,我国的应用性文体从来都不排斥审美的文学属性,

尤其是书信一体,多记事陈情,古代的抒情散文即始于书信,书信的实用性和审美性结合得十分完美。文学史上,司马迁的《报任安书》,王安石的《答司马谏议书》,吴均的《与朱元思书》,林觉民的《与妻书》等,或抒发感情或描写景物,脍炙人口,千古不朽!

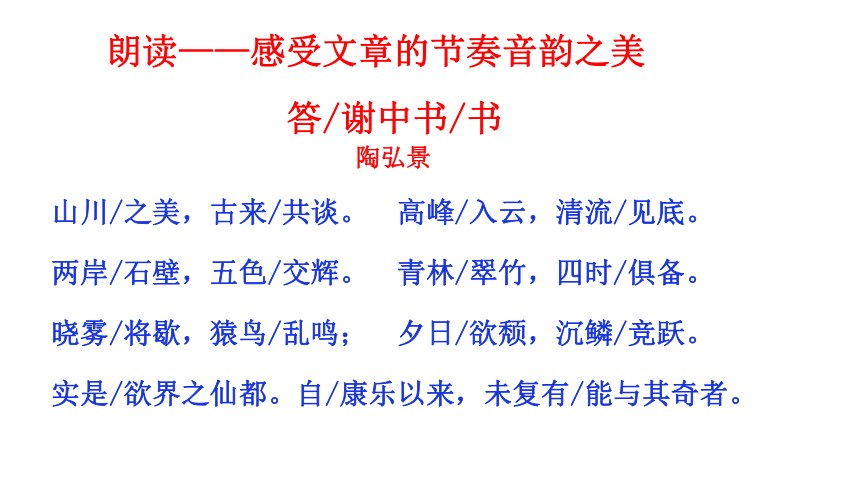

朗读——感受文章的节奏音韵之美

答/谢中书/书

陶弘景

山川/之美,古来/共谈。

高峰/入云,清流/见底。

两岸/石壁,五色/交辉。

青林/翠竹,四时/俱备。

晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;

夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。

实是/欲界之仙都。自/康乐以来,未复有/能与其奇者。

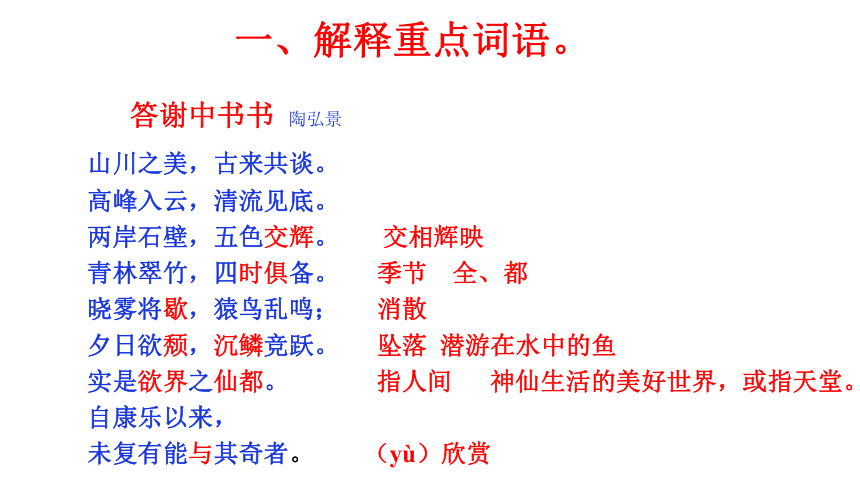

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

交相辉映

青林翠竹,四时俱备。

季节

全、都

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

消散

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

坠落

潜游在水中的鱼

实是欲界之仙都。

指人间

神仙生活的美好世界,或指天堂。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。

(yù)欣赏

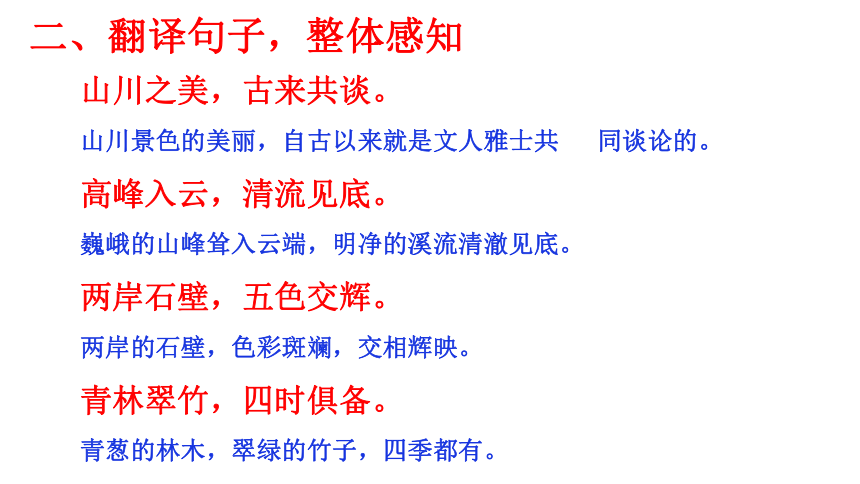

一、解释重点词语。

山川之美,古来共谈。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共

同谈论的。

高峰入云,清流见底。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸石壁,五色交辉。

两岸的石壁,色彩斑斓,交相辉映。

青林翠竹,四时俱备。

青葱的林木,翠绿的竹子,四季都有。

二、翻译句子,整体感知

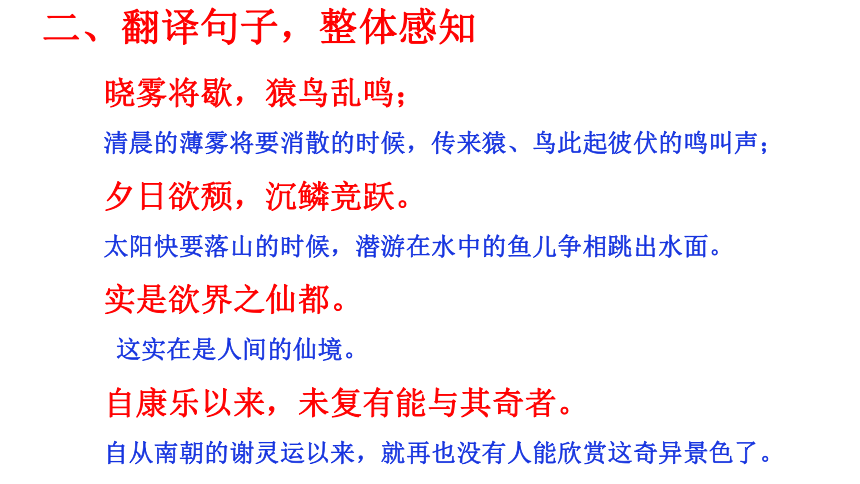

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

太阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

实是欲界之仙都。

这实在是人间的仙境。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能欣赏这奇异景色了。

二、翻译句子,整体感知

理清文章思路

本文虽属山水小品文,可是作者仍精心布局,全文可分为三部分,看看应该如何分才好?三部分之间有何联系?

理清课文结构

一、总写。山川之美

古来共谈。

高峰入云,清流见底。

四季之景

两岸石壁,五色交辉。

二、分写

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

晨昏之景

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

三、总写

抒怀

欲界之仙都

未复有能与其奇者

品味探究

作者怎样描绘景物的?

观察角度:有仰视(高峰入云),有俯视(清流见底);

时间跨度:有早晨(晓雾将歇),有黄昏(夕日欲颓);

景物状态:有静景(高峰……具备),有动景(晓雾……竞跃);

感官冲击:有视觉(高峰入云),

有听觉(猿鸟乱鸣)。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,

五色交辉。

青林翠竹,

四时俱备。

晓雾将歇,

猿鸟乱鸣。

夕日欲颓,

沉鳞竞跃。

极力描写山之高,水之净

仰视

平远

高远

静景

动景

听觉

视觉

描绘了秀美的山川景色

俯瞰

青翠的竹林和五彩的山石互相映衬,呈现出绚烂辉煌的气象,万物勃发的生命力。

通过描写朝夕变化,生物的活动,为画面增添了灵动感,传达了生命气息。

作者描写景物有什么特点?这样写有什么好处?

观察角度:由仰而俯;(高低,远近)

景物形象:由显而微;

景物状态:由静而动;

感官调动:视听结合;

时间交代:由朝而夕。

使山川景物和谐、完整、统一。

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。

一、总起句,以感慨发端。

1、描写山川中的静景之美。

2、描写大自然中的早晚景象(动景)。

三、感慨自然之美景。结束全文,呼应前文。

二、分写山水景物的美。

1、总领全文的一句话是什么?

山川之美,古来共谈。

2、全文围绕哪个字展开?

全文围绕美字展开

课文探究

3、分析“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。”加点词语的表达作用。

拟人,赋予事物以人的感情和行为,不仅写出了鱼的多和活泼,而且形象地写出了水中游鱼竞相跃出水面的样子,描绘了一幅夕阳将沉、游鱼竞相跳跃的奇丽景致,充满生命气息。鲜活动人,生动可感。

“鳞”字是用借代手法,增加了语言表现力,文学色彩浓厚。

4、最能体现作者思想感情的语句是什么?

“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。”

5、运用仰观俯察两种视角,写白云高山流水三重风物的对偶句是什么?

“高峰入云,清流见底”

6、本文表达了作者怎样的思想感情?

表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与能够和古今山水知音比肩的得意之感。

“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

7、最能体现作者思想感情的语句是什么?

总领——美

高峰、清流

两岸、五色

写景—

青林、四时

晓雾、猿鸟

夕日、沉鳞

抒怀——仙都、未复

四时

晨昏

美

答谢中书书

总领——美

高峰、清流

两岸、五色

写景—

青林、四时

晓雾、猿鸟

夕日、沉鳞

抒怀——仙都、未复

四时

晨昏

美

答谢中书书

晨昏

答谢中书书

深入文本,理清结构

本文是在是一篇美文。试分析美在何处。

(1)意境美。风光绮丽,融入感情,形成优美的意境。

①山水相映之美。

②色彩配合之美。

③晨昏变化之美。

④动静相衬之美。

(2)结构美。全文分三部分。

“山川之美,古来共谈”总领全文,以“美”点明全文中心。

中间部分具体叙写山川之美。文中的写景部分,仰视再俯瞰,复平看,最后又分“晓”与“夕来写,次第井然。

最后以感叹总括前文,首尾呼应,议叙结合,使文章主体部分更为鲜明突出。

1、用词方面:

2、句式方面:

简洁凝练,准确生动

四言为主,骈、散结合。

(3)语言美。

中心主旨:

本文以清峻的笔触描绘了秀美的山川景色,并通过借古证今,强调了“山川之美,古来共谈”的观点,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

记承天寺夜游

苏

轼

学习目标

一、熟读、背诵课文;

二、识记作者;

三、了解作者及写作背景;

四、掌握有关词语解释及语句翻译;

五、理解课文内容和思想感情;

六、鉴赏文中描写月色的精妙语句。

苏轼(1037-1101):字子瞻,又字和仲,号东坡居士,北宋文学家、书画家。与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏”

,为“唐宋八大

家”之一。1079年,因反对王安石被贬职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作诗“谤讪朝廷”罪被贬黄州。

走进作者

嘉佑六年(1062年),苏轼开始为官。

熙宁二年(1069)因上书反对新法被迫离京。后十年先后调任杭州、密州、徐州、湖州等地。

元丰二年(1079年),因有人故意扭曲他的诗句,苏轼被捕下狱,坐牢103天,几次濒临砍头之险,史称“乌台诗案”。

出狱后苏轼被降职为黄州团练副使。这个职位相当低微,他甚至带领家人在城外东坡开垦荒地,种田帮补生计。

“东坡居士”

之号便得于此时。张怀民当时也被贬官黄州,住于城南承天寺。

张怀民:

苏轼的朋友,1083年被贬黄州,初寓居承天寺,张怀民虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸的人。

关于承天寺

位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺,因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。

朗读课文,读准字音和节奏。

元丰六年/十月十二日/夜,解(jiě)衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与(y?)乐者,遂(suì)/至承天寺

/寻张怀民。怀民/亦未寝(qǐn),相与/步于中庭。

庭下/如积水空明,水中/藻(zǎo)、荇(xìng)交横(héng),盖/竹柏(bǎi)影也。

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

多音字

解

jiě解衣欲睡

jiè押解

Xiè姓解

行

Xíng行走

háng行列

与

yǔ相与步于中庭

yù参与

横

héng交横

hèng蛮横

简叙作者的写作思路。(作者夜游承天寺的行踪)(用文中词语)

欲睡→起行→寻张怀民→相与步于中庭→绘景→抒怀。

作者夜游承天寺的行踪:起行—至(承天寺)—寻(张怀民)—步(中庭)

看注释,查资料,小组讨论翻译课文

重点掌握下列句中红色词语

1、月色入户(门);

2、欣然(高兴的样子)起行;

3、念(想)无与为乐者;

4、相与(一同,共同)步于中庭;

5、盖(表推测,大概,原来是

)竹柏影也;

6、但(

只,只是

)少闲人如吾两人者耳。

重点掌握下列语句

念无与为乐者:想到没有和(我)游乐的人。

相与步于中庭:一同走到庭院中。

庭下如积水空明:好像积着水,清澈透明。

但少闲人如吾两人者耳:只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

划分层次

第一层(第1~2句)叙写庭中步月。(叙事)

第二层(第3~4句)描写月下庭中景物。(写景)

第三层(第5~7句)抒发作者面对月光如水、竹柏疏影的感触。(抒情)

(一)、课文每一段的主要内容是什么?试用四字概括。三段文字在表达方式上有何区别?

1、寻伴夜游——叙述

2、庭院月色——描写

3、月下感慨——抒情

(二)、课文第二段描写庭中月色,作者仅用十八字就为我们创造了一个如诗如画的意境,请简要赏析写作技巧?

①、比喻。作者用“积水空明”比喻庭院中月光的清澈透明;用“藻荇交横”比喻月下美丽的竹柏倒影。本段虽未着一个“月”字,却无处不见皎洁的月光。

②、正面描写与侧面烘托相结合。“积水空明”是就月光本身而言,“藻荇交横”则以竹柏倒影来烘托月光。一正一侧,从而创造出一个冰清玉洁的透明世界。

③、抓住瞬间的感觉,把空明澄澈的月光写到极处。“积水空明”是人在月光下产生的错觉;先写假象“水中藻荇交错”,在明“本体”“竹柏影”则把这种错觉推进一层,更加使人感到扑朔迷离,亦真亦幻。猛一抬头看见了竹柏,这才醒悟:“藻荇”原来是月光下摇曳的竹柏的影子,“空明”的“积水”却是一泻千里的冷月清光,愉悦之情顿现笔端,从而获得“采菊东篱下,悠然见南山”的艺术效果。

(三)、你觉得文中作者叙事,写景,抒情都是扣住哪一个字来写的?表达了作者怎样的心情?

“闲”

——“闲人”、“闲情”、“闲心”

“闲”字堪称本文的文眼。入“夜”即“解衣欲睡”,见“月色入户”便“欣然起行”,而张怀民竟然“亦未寝”,也是一个“闲人”;月照庭院,树影婆娑,本寻常景观,在他们眼中却如此充满诗情画意,只有“闲人”才会有“闲情”品出个中意蕴

。正是因为他们都是“闲人”,才会“结伴夜游”。也正是因为他们都怀有“闲情”,视功名利禄如粪土,看荣辱得失皆云烟,才有幸睹此盛景,是为“闲心”。结尾作者发出的感叹实为全文的点睛之笔。表达了作者超脱、豁达、鄙视、愤懑、自嘲心情。

文中的“闲人”作何解释,包含作者哪些情感?

“闲人”:

1、清闲的人;

2、有职无权的人;

3、有闲情雅趣的人;

作者情感:

赏月的欣喜

漫步的悠闲

贬谪的悲凉

面对人生逆境的豁达乐观

课文探究

1、作者自谓闲人,文中哪些语句与“闲”字有关,含蓄地表达了作者怎样的心境?

月色入户——门庭冷落

念无与乐者——交游之稀

但少闲人如吾两人者耳——点明其闲

说明作者光明磊落,无尘俗的胸襟。

诱人的月色穿窗入户。

2、是什么引起了作者赏月的心情?

3、能体现作者内心的喜悦和闲适的情趣的词语是___。

欣

然

4、作者抒发的感慨是什么?包含了作者什么感情?

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

有贬谪的悲凉,失意的落寞,自我排遣的达观,还有有闲赏月的欣喜,这使我们看到作者潇洒人生,达观处世的人生哲学。

记承天寺夜游

叙事

绘景

抒情

月色入户,寻友赏月

积水空明,藻荇交横

但少闲人如吾两人

闲人

贬谪的悲凉,

赏月的欣喜,

漫步的悠闲,

人生的感慨。

通达乐观

闲

一词多义

寻

寻张怀民。寻找,找到。

未果,寻病终。副词,不久。

与

念无与为乐者。一起。

未复有能与其奇者。参与,欣赏。

古今异义词

闲人

古义:清闲的人。

今义:指与事无关的人,多含贬义。

但

古义:只。

今义:表转折的连词。

耳

古义:罢了。

今义:名词,耳朵。

艺术手法

1、比喻传神:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

2、正面、侧面描写相结合:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

3、抓住了瞬间的感受:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

4、虚实(动、静)结合:把竹柏(实、静)比作了水中的荇藻(虚、动)。

文章主旨

苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。

比较阅读

《记承天寺夜游》和《答谢中书书》这两篇短文都写自然景物,但表达的思想感情有所不同,试加以说明。

《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨呀!两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,则所有意味尽含其中。

《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。这篇文章中有直抒胸臆的句子,文章开头写道“山川之美,古来共谈”,这个“美”字,是山川风物的客观形态,也是作者对山川风物的审美感受──愉悦,“实欲界之仙都”,将在山水之中飘飘欲仙的自得之态表露无疑。“自康乐以来,未复有能与其奇者”,自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,期与谢公比肩之意溢于言表。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

短文二篇

八

年

级(上)

答谢中书书

陶弘景

课时目标

1.朗读课文,把握文意,体会作者所描绘的景物的美。

2.品味文章画面的精美、语言的简练、布局的匠心所在,感受文中大自然的纯净美好。

3.了解两篇短文的思想内容,体会作品中流露的思想感情。

走进作者

陶弘景――南北朝时期的思想家、医学家和文字家。又被称为“山中宰相”。他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。

齐高帝曾经召他进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居句曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不出”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。

写作背景

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,并作为对友人的安慰.本文是作者写给谢中书﹙谢征﹚的一封书信,写的是江南山水之美,是六朝山水小品的名作。

答谢中书书

1)答:答复

2)谢中书:谢征,作者的朋友。中书,是谢征的官职。

3)书:书信。

陶弘景

解

题

书即书信,古人的书信又称“尺牍”或者“信札”,是一种应用性文体。然而,我国的应用性文体从来都不排斥审美的文学属性,

尤其是书信一体,多记事陈情,古代的抒情散文即始于书信,书信的实用性和审美性结合得十分完美。文学史上,司马迁的《报任安书》,王安石的《答司马谏议书》,吴均的《与朱元思书》,林觉民的《与妻书》等,或抒发感情或描写景物,脍炙人口,千古不朽!

朗读——感受文章的节奏音韵之美

答/谢中书/书

陶弘景

山川/之美,古来/共谈。

高峰/入云,清流/见底。

两岸/石壁,五色/交辉。

青林/翠竹,四时/俱备。

晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;

夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。

实是/欲界之仙都。自/康乐以来,未复有/能与其奇者。

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

交相辉映

青林翠竹,四时俱备。

季节

全、都

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

消散

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

坠落

潜游在水中的鱼

实是欲界之仙都。

指人间

神仙生活的美好世界,或指天堂。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。

(yù)欣赏

一、解释重点词语。

山川之美,古来共谈。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共

同谈论的。

高峰入云,清流见底。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸石壁,五色交辉。

两岸的石壁,色彩斑斓,交相辉映。

青林翠竹,四时俱备。

青葱的林木,翠绿的竹子,四季都有。

二、翻译句子,整体感知

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

太阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

实是欲界之仙都。

这实在是人间的仙境。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能欣赏这奇异景色了。

二、翻译句子,整体感知

理清文章思路

本文虽属山水小品文,可是作者仍精心布局,全文可分为三部分,看看应该如何分才好?三部分之间有何联系?

理清课文结构

一、总写。山川之美

古来共谈。

高峰入云,清流见底。

四季之景

两岸石壁,五色交辉。

二、分写

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

晨昏之景

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

三、总写

抒怀

欲界之仙都

未复有能与其奇者

品味探究

作者怎样描绘景物的?

观察角度:有仰视(高峰入云),有俯视(清流见底);

时间跨度:有早晨(晓雾将歇),有黄昏(夕日欲颓);

景物状态:有静景(高峰……具备),有动景(晓雾……竞跃);

感官冲击:有视觉(高峰入云),

有听觉(猿鸟乱鸣)。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,

五色交辉。

青林翠竹,

四时俱备。

晓雾将歇,

猿鸟乱鸣。

夕日欲颓,

沉鳞竞跃。

极力描写山之高,水之净

仰视

平远

高远

静景

动景

听觉

视觉

描绘了秀美的山川景色

俯瞰

青翠的竹林和五彩的山石互相映衬,呈现出绚烂辉煌的气象,万物勃发的生命力。

通过描写朝夕变化,生物的活动,为画面增添了灵动感,传达了生命气息。

作者描写景物有什么特点?这样写有什么好处?

观察角度:由仰而俯;(高低,远近)

景物形象:由显而微;

景物状态:由静而动;

感官调动:视听结合;

时间交代:由朝而夕。

使山川景物和谐、完整、统一。

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。

一、总起句,以感慨发端。

1、描写山川中的静景之美。

2、描写大自然中的早晚景象(动景)。

三、感慨自然之美景。结束全文,呼应前文。

二、分写山水景物的美。

1、总领全文的一句话是什么?

山川之美,古来共谈。

2、全文围绕哪个字展开?

全文围绕美字展开

课文探究

3、分析“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。”加点词语的表达作用。

拟人,赋予事物以人的感情和行为,不仅写出了鱼的多和活泼,而且形象地写出了水中游鱼竞相跃出水面的样子,描绘了一幅夕阳将沉、游鱼竞相跳跃的奇丽景致,充满生命气息。鲜活动人,生动可感。

“鳞”字是用借代手法,增加了语言表现力,文学色彩浓厚。

4、最能体现作者思想感情的语句是什么?

“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。”

5、运用仰观俯察两种视角,写白云高山流水三重风物的对偶句是什么?

“高峰入云,清流见底”

6、本文表达了作者怎样的思想感情?

表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与能够和古今山水知音比肩的得意之感。

“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

7、最能体现作者思想感情的语句是什么?

总领——美

高峰、清流

两岸、五色

写景—

青林、四时

晓雾、猿鸟

夕日、沉鳞

抒怀——仙都、未复

四时

晨昏

美

答谢中书书

总领——美

高峰、清流

两岸、五色

写景—

青林、四时

晓雾、猿鸟

夕日、沉鳞

抒怀——仙都、未复

四时

晨昏

美

答谢中书书

晨昏

答谢中书书

深入文本,理清结构

本文是在是一篇美文。试分析美在何处。

(1)意境美。风光绮丽,融入感情,形成优美的意境。

①山水相映之美。

②色彩配合之美。

③晨昏变化之美。

④动静相衬之美。

(2)结构美。全文分三部分。

“山川之美,古来共谈”总领全文,以“美”点明全文中心。

中间部分具体叙写山川之美。文中的写景部分,仰视再俯瞰,复平看,最后又分“晓”与“夕来写,次第井然。

最后以感叹总括前文,首尾呼应,议叙结合,使文章主体部分更为鲜明突出。

1、用词方面:

2、句式方面:

简洁凝练,准确生动

四言为主,骈、散结合。

(3)语言美。

中心主旨:

本文以清峻的笔触描绘了秀美的山川景色,并通过借古证今,强调了“山川之美,古来共谈”的观点,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

记承天寺夜游

苏

轼

学习目标

一、熟读、背诵课文;

二、识记作者;

三、了解作者及写作背景;

四、掌握有关词语解释及语句翻译;

五、理解课文内容和思想感情;

六、鉴赏文中描写月色的精妙语句。

苏轼(1037-1101):字子瞻,又字和仲,号东坡居士,北宋文学家、书画家。与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏”

,为“唐宋八大

家”之一。1079年,因反对王安石被贬职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作诗“谤讪朝廷”罪被贬黄州。

走进作者

嘉佑六年(1062年),苏轼开始为官。

熙宁二年(1069)因上书反对新法被迫离京。后十年先后调任杭州、密州、徐州、湖州等地。

元丰二年(1079年),因有人故意扭曲他的诗句,苏轼被捕下狱,坐牢103天,几次濒临砍头之险,史称“乌台诗案”。

出狱后苏轼被降职为黄州团练副使。这个职位相当低微,他甚至带领家人在城外东坡开垦荒地,种田帮补生计。

“东坡居士”

之号便得于此时。张怀民当时也被贬官黄州,住于城南承天寺。

张怀民:

苏轼的朋友,1083年被贬黄州,初寓居承天寺,张怀民虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸的人。

关于承天寺

位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺,因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。

朗读课文,读准字音和节奏。

元丰六年/十月十二日/夜,解(jiě)衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与(y?)乐者,遂(suì)/至承天寺

/寻张怀民。怀民/亦未寝(qǐn),相与/步于中庭。

庭下/如积水空明,水中/藻(zǎo)、荇(xìng)交横(héng),盖/竹柏(bǎi)影也。

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

多音字

解

jiě解衣欲睡

jiè押解

Xiè姓解

行

Xíng行走

háng行列

与

yǔ相与步于中庭

yù参与

横

héng交横

hèng蛮横

简叙作者的写作思路。(作者夜游承天寺的行踪)(用文中词语)

欲睡→起行→寻张怀民→相与步于中庭→绘景→抒怀。

作者夜游承天寺的行踪:起行—至(承天寺)—寻(张怀民)—步(中庭)

看注释,查资料,小组讨论翻译课文

重点掌握下列句中红色词语

1、月色入户(门);

2、欣然(高兴的样子)起行;

3、念(想)无与为乐者;

4、相与(一同,共同)步于中庭;

5、盖(表推测,大概,原来是

)竹柏影也;

6、但(

只,只是

)少闲人如吾两人者耳。

重点掌握下列语句

念无与为乐者:想到没有和(我)游乐的人。

相与步于中庭:一同走到庭院中。

庭下如积水空明:好像积着水,清澈透明。

但少闲人如吾两人者耳:只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

划分层次

第一层(第1~2句)叙写庭中步月。(叙事)

第二层(第3~4句)描写月下庭中景物。(写景)

第三层(第5~7句)抒发作者面对月光如水、竹柏疏影的感触。(抒情)

(一)、课文每一段的主要内容是什么?试用四字概括。三段文字在表达方式上有何区别?

1、寻伴夜游——叙述

2、庭院月色——描写

3、月下感慨——抒情

(二)、课文第二段描写庭中月色,作者仅用十八字就为我们创造了一个如诗如画的意境,请简要赏析写作技巧?

①、比喻。作者用“积水空明”比喻庭院中月光的清澈透明;用“藻荇交横”比喻月下美丽的竹柏倒影。本段虽未着一个“月”字,却无处不见皎洁的月光。

②、正面描写与侧面烘托相结合。“积水空明”是就月光本身而言,“藻荇交横”则以竹柏倒影来烘托月光。一正一侧,从而创造出一个冰清玉洁的透明世界。

③、抓住瞬间的感觉,把空明澄澈的月光写到极处。“积水空明”是人在月光下产生的错觉;先写假象“水中藻荇交错”,在明“本体”“竹柏影”则把这种错觉推进一层,更加使人感到扑朔迷离,亦真亦幻。猛一抬头看见了竹柏,这才醒悟:“藻荇”原来是月光下摇曳的竹柏的影子,“空明”的“积水”却是一泻千里的冷月清光,愉悦之情顿现笔端,从而获得“采菊东篱下,悠然见南山”的艺术效果。

(三)、你觉得文中作者叙事,写景,抒情都是扣住哪一个字来写的?表达了作者怎样的心情?

“闲”

——“闲人”、“闲情”、“闲心”

“闲”字堪称本文的文眼。入“夜”即“解衣欲睡”,见“月色入户”便“欣然起行”,而张怀民竟然“亦未寝”,也是一个“闲人”;月照庭院,树影婆娑,本寻常景观,在他们眼中却如此充满诗情画意,只有“闲人”才会有“闲情”品出个中意蕴

。正是因为他们都是“闲人”,才会“结伴夜游”。也正是因为他们都怀有“闲情”,视功名利禄如粪土,看荣辱得失皆云烟,才有幸睹此盛景,是为“闲心”。结尾作者发出的感叹实为全文的点睛之笔。表达了作者超脱、豁达、鄙视、愤懑、自嘲心情。

文中的“闲人”作何解释,包含作者哪些情感?

“闲人”:

1、清闲的人;

2、有职无权的人;

3、有闲情雅趣的人;

作者情感:

赏月的欣喜

漫步的悠闲

贬谪的悲凉

面对人生逆境的豁达乐观

课文探究

1、作者自谓闲人,文中哪些语句与“闲”字有关,含蓄地表达了作者怎样的心境?

月色入户——门庭冷落

念无与乐者——交游之稀

但少闲人如吾两人者耳——点明其闲

说明作者光明磊落,无尘俗的胸襟。

诱人的月色穿窗入户。

2、是什么引起了作者赏月的心情?

3、能体现作者内心的喜悦和闲适的情趣的词语是___。

欣

然

4、作者抒发的感慨是什么?包含了作者什么感情?

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

有贬谪的悲凉,失意的落寞,自我排遣的达观,还有有闲赏月的欣喜,这使我们看到作者潇洒人生,达观处世的人生哲学。

记承天寺夜游

叙事

绘景

抒情

月色入户,寻友赏月

积水空明,藻荇交横

但少闲人如吾两人

闲人

贬谪的悲凉,

赏月的欣喜,

漫步的悠闲,

人生的感慨。

通达乐观

闲

一词多义

寻

寻张怀民。寻找,找到。

未果,寻病终。副词,不久。

与

念无与为乐者。一起。

未复有能与其奇者。参与,欣赏。

古今异义词

闲人

古义:清闲的人。

今义:指与事无关的人,多含贬义。

但

古义:只。

今义:表转折的连词。

耳

古义:罢了。

今义:名词,耳朵。

艺术手法

1、比喻传神:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

2、正面、侧面描写相结合:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

3、抓住了瞬间的感受:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

4、虚实(动、静)结合:把竹柏(实、静)比作了水中的荇藻(虚、动)。

文章主旨

苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。

比较阅读

《记承天寺夜游》和《答谢中书书》这两篇短文都写自然景物,但表达的思想感情有所不同,试加以说明。

《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨呀!两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,则所有意味尽含其中。

《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。这篇文章中有直抒胸臆的句子,文章开头写道“山川之美,古来共谈”,这个“美”字,是山川风物的客观形态,也是作者对山川风物的审美感受──愉悦,“实欲界之仙都”,将在山水之中飘飘欲仙的自得之态表露无疑。“自康乐以来,未复有能与其奇者”,自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,期与谢公比肩之意溢于言表。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读