第22课《孟子三章——生于忧患,死于安乐》课件(共28张PPT)2021—2022学年部编版语文八年级上册

文档属性

| 名称 | 第22课《孟子三章——生于忧患,死于安乐》课件(共28张PPT)2021—2022学年部编版语文八年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 425.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-03 13:58:24 | ||

图片预览

文档简介

你知道吗?

一位动物学家对生活在非洲大草原奥兰治河的羚羊群进行研究。他发现,东岸羚羊群繁殖能力要比西岸的羚羊群强,而且奔跑速度也不一样,每一分钟要快13米,为什么会存在这些差别呢?

新课导入

原来如此!

原来,东岸羚羊群之所以强健,是因为在他们附近生活着一个狼群,西岸羚羊群之所以弱小,是因为在他们缺少了一群天敌。

有一只青蛙第一次不小心掉在了一口正煮着水的锅里,恰好水已经开了,青蛙吓坏了,使劲一跳,逃离了险境;第二次,青蛙又犯了同样的错误,又掉进了那口锅中,同样的锅里也在煮着水,不同的是,这次水还没有煮开,青蛙觉得还挺舒服:这个热水澡好哇!结果呢?——青蛙熟了!

听说吗?

青蛙在开水里逃生

青蛙在温水里死亡

生于忧患,死于安乐

孟子,战国时期思想家、教育家、儒家代表人物,地位仅次于孔子,被后人尊称为“亚圣”,名轲,字子舆。<<孟子>>一书是他及他的弟子共同撰写的,是孟子讲学游说言论的记录。他主张“仁政”、“民贵君轻”,对后世的影响较大。

作者简介

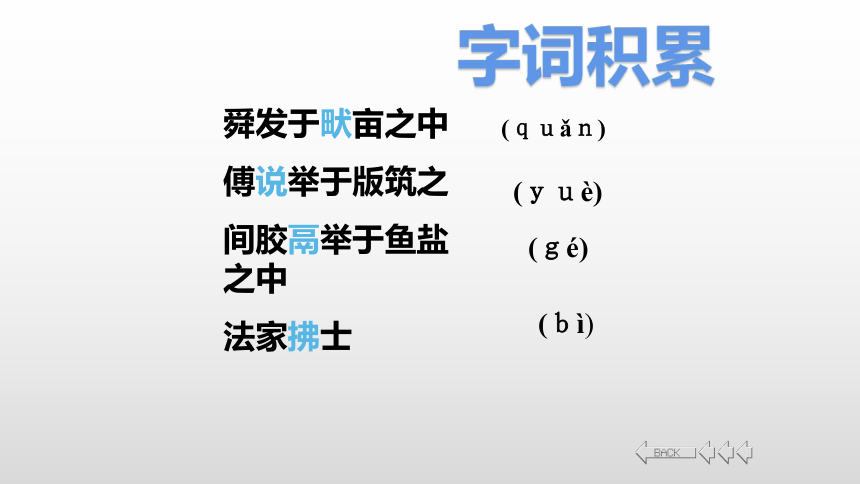

舜发于畎亩之中

傅说举于版筑之

间胶鬲举于鱼盐之中

法家拂士

(quǎn)

(yuè)

(gé)

(bì)

字词积累

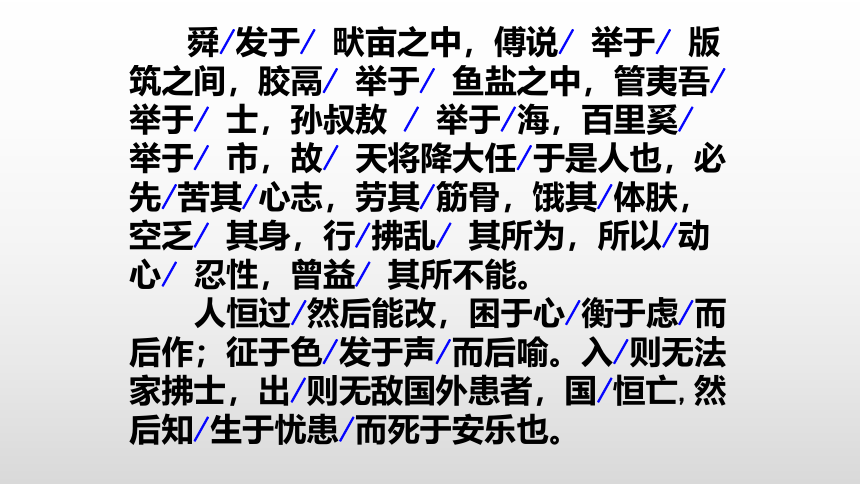

舜/发于/ 畎亩之中,傅说/ 举于/ 版筑之间,胶鬲/ 举于/ 鱼盐之中,管夷吾/ 举于/ 士,孙叔敖 / 举于/海,百里奚/ 举于/ 市,故/ 天将降大任/于是人也,必先/苦其/心志,劳其/筋骨,饿其/体肤,空乏/ 其身,行/拂乱/ 其所为,所以/动心/ 忍性,曾益/ 其所不能。

人恒过/然后能改,困于心/衡于虑/而后作;征于色/发于声/而后喻。入/则无法家拂士,出/则无敌国外患者,国/恒亡,然后知/生于忧患/而死于安乐也。

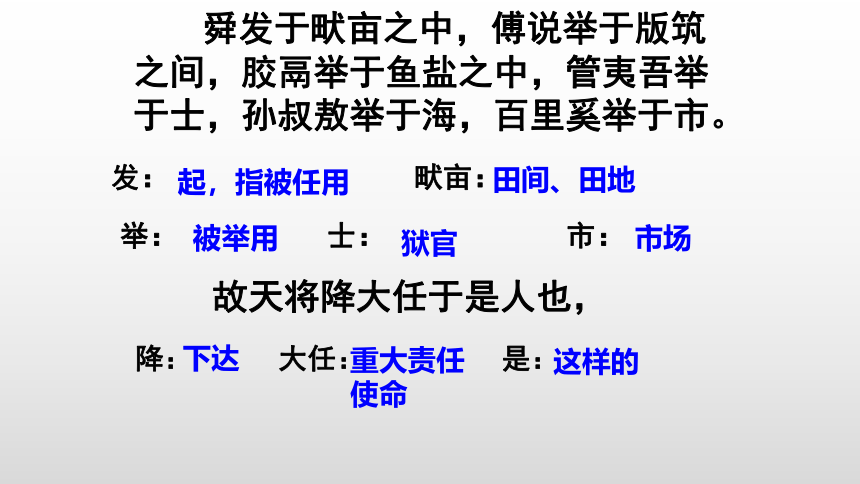

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

发: 畎亩:

举: 士: 市:

起,指被任用

田间、田地

狱官

市场

被举用

故天将降大任于是人也,

降: 大任: 是:

下达

重大责任

使命

这样的

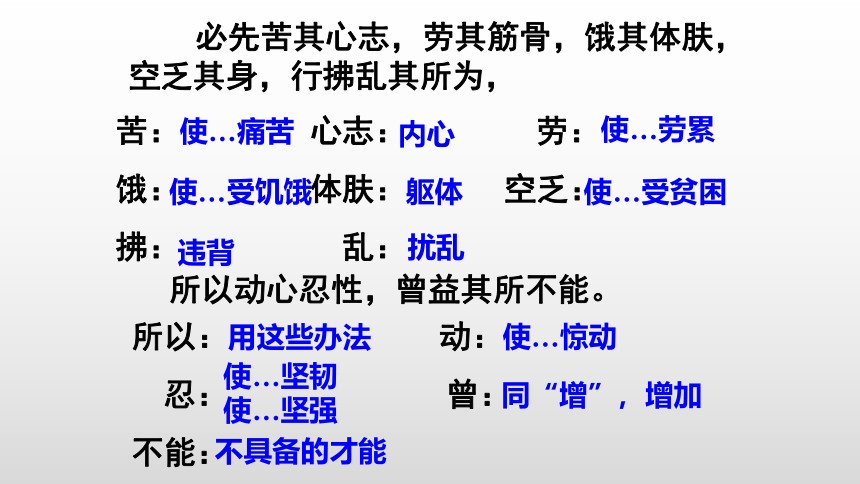

必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,

苦: 心志: 劳:

饿: 体肤: 空乏:

拂: 乱:

扰乱

使…痛苦

内心

使…劳累

使…受饥饿

躯体

使…受贫困

违背

所以动心忍性,曾益其所不能。

所以: 动:

忍: 曾:

不能:

用这些办法

使…坚韧使…坚强

不具备的才能

使…惊动

同“增”,增加

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

恒: 过:

衡: 作:

征: 喻:

常常、往往

犯错误

同“横”,梗塞,指不顺

有所作为

表现

了解

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

入: 拂: 出:

在国内

同“弼”,辅弼

在国外

然后知生于忧患,而死于安乐也。

然后:

这样以后

译文

舜从田间被尧起用,傅说从筑墙的工作中被选拔,胶鬲从贩卖鱼盐的人中被举拔,管夷吾从狱官手里释放后被举用,孙叔敖在隐居的海滨被选拔,百里奚从奴隶市场被赎回并被举用。因此上天将要将降下重大的责任在这样的人身上,就一定要先使他的心智痛苦,使他的筋骨劳累,使他忍饥挨饿,使他的身体穷困缺乏,使他做事受到阻挠干扰,用这些来激励他的心志,使他的性情坚韧,增加他所不具备的才干。

一个人常常犯错误,这样以后才能改正;内心困扰,思虑阻塞,这以后才能奋起;(别人)把愤怒表现在脸上,怨恨吐发于言语之中,这样(你)才能明白。国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君主的贤士,国外如果没有与之相匹敌的国家和外来国家的忧患,国家常常会灭亡。这样以后就才知道,忧愁患害使人生存发展,安逸享乐使人萎靡死亡。

(1)形容词、动词使动用法

苦:使……痛苦 劳:使……劳累

饿:使……饥饿 空乏:使……资财贫乏

动:使……惊动 忍:使……坚韧

1、词类活用:

(2)名词作动词

过:犯错误

文言知识

2.通假字。

曾益其所不能。

曾同“增”,增加

衡于虑。

衡同“横”,梗塞,指不顺

入则无法家佛士。

拂同“弼”,辅佐

生于忧患,死于安乐

第一段

六个人

共同的特点

1、出身都卑微

种田、筑墙的、贩卖鱼盐的、犯人、隐居者、奴隶

2、经过艰苦的磨练,显露出不同凡人的才干。

3、后来都被统治者委以重任,干出了一番出色的事业。

内容理解

第二段

常常处在困境,

才能不断奋发

常常没有忧患,

往往遭至灭亡

个人

国家

正

反

小

大

论点:

生于忧患,死于安乐

经受磨炼的益处

列 举 六 位 名 人 事 例

第三段

担当重任必先经过一番磨练

身处逆境须努力奋发

国无忧患易灭亡

生于忧患,死于安乐

第一段

第二段

第四段

(个别)

(一般)

(客观)

(主观)

(个人)

(国家)

(中心论点)

(正面)

(反面)

总结

《<孟子>两章》论证方法比较

前一章用层层推理的方法进行论证,即先提出论点,接着进行论证,再据此阐发引申,层层深人,最后得出“君子有不战,战必胜矣”的断语。

后一章采用的是据事论理的方法,即先举同类事例,而后从个别到一般,归纳出论点。

方法探究

“生于忧患,死于安乐”,你知道有哪些名句与此句意思相同?请说出两句。

相关名句:

自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男。

思所以危则安矣,思所以乱则治矣,思所以亡则存矣。

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

天行健,君子以自强不息。

自强为天下之健,志刚为大君之道。

拓展延伸

《生于忧患,死于安乐》中提出担当大任的人必须经过艰苦生活的磨练。请再举一些例子,说说你的看法。

屈原

痛苦使人思索,

思索使人明智,

智慧使人生命持久.

理解词义

发: 举: 畎亩:

任: 所为: 所以:

恒: 过: 衡:

入: 出: 敌:

喻: 士: 作:

法家: 拂士: 曾:

被任用

被选拔

田间

责任 担子

所行

用来……方法

常常

犯错误

通横 不顺

在国内

在国外

敌对

了解

狱官

有所作为

有法度的世臣

辅佐君主的贤士

通增 增加

巩固练习

故天将降大任于是人也

必先苦其心志,劳其筋骨

曾益其所不能。

解释加蓝色的字词

所以

使……痛苦

使……劳累

增加

翻译句子

必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能.

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,

而后喻.

1、本文的论点是什么?

“生于忧患,死于安乐。”

2、本文第一段为什么要列举一系列历史人物?文中哪一句是从反面论证了这一点?

列举一系列历史人物是为了说明逆境(困境)对造就人才的重要作用,选好人才尚且如此,推而广之治理国家更应如此。“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”这一句是从反面论证了这一点。

3、从行文上看,文章中哪句话在结构上起承上启下的过渡作用?

“故天将降大任于是人也”

4、文章第三段主要阐述了作者的什么观点?

论述了人常常处在困境,才能不断奋发;国家常常没有忧患,则往往会遭至灭亡。即精神上的溃灭必然会导致物质上的灭亡。在论证方法上则运用正反论证,一反一正,为推断出中心论点打下基础。?

5.谈你对“人恒过,然后能改”这句话的理解。

围绕“成才离不开主观努力”来答即可;能写出原句的意思亦可

理解内容

6.《论语》中孔子曾称赞他的弟子颜回说:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也!”结合本文,谈谈颜回的故事能说明什么道理。

围绕“痛苦和磨难可以造就人才”或“生于忧患”亦可。

7.孟子在两千多年前就警示人们要有忧患意识。两千多年后的今天,“生于忧患,死于安乐”这句名言能引起你什么样的共鸣?

围绕“物质生活优裕了,仍然需要忧患意识”或“因有忧患得以生存,因沉迷安乐而衰亡”来答即可。

8、本文作者认为国家长盛不衰,就需要有□□□□和□□□□。?(用课文词语回答)?

法家拂士????敌国外患

孟子认为,一个国家要想避免“亡”的命运,必须具备哪些条件?(2分)

(1)内有法家拂士(2)外有敌国外患

一位动物学家对生活在非洲大草原奥兰治河的羚羊群进行研究。他发现,东岸羚羊群繁殖能力要比西岸的羚羊群强,而且奔跑速度也不一样,每一分钟要快13米,为什么会存在这些差别呢?

新课导入

原来如此!

原来,东岸羚羊群之所以强健,是因为在他们附近生活着一个狼群,西岸羚羊群之所以弱小,是因为在他们缺少了一群天敌。

有一只青蛙第一次不小心掉在了一口正煮着水的锅里,恰好水已经开了,青蛙吓坏了,使劲一跳,逃离了险境;第二次,青蛙又犯了同样的错误,又掉进了那口锅中,同样的锅里也在煮着水,不同的是,这次水还没有煮开,青蛙觉得还挺舒服:这个热水澡好哇!结果呢?——青蛙熟了!

听说吗?

青蛙在开水里逃生

青蛙在温水里死亡

生于忧患,死于安乐

孟子,战国时期思想家、教育家、儒家代表人物,地位仅次于孔子,被后人尊称为“亚圣”,名轲,字子舆。<<孟子>>一书是他及他的弟子共同撰写的,是孟子讲学游说言论的记录。他主张“仁政”、“民贵君轻”,对后世的影响较大。

作者简介

舜发于畎亩之中

傅说举于版筑之

间胶鬲举于鱼盐之中

法家拂士

(quǎn)

(yuè)

(gé)

(bì)

字词积累

舜/发于/ 畎亩之中,傅说/ 举于/ 版筑之间,胶鬲/ 举于/ 鱼盐之中,管夷吾/ 举于/ 士,孙叔敖 / 举于/海,百里奚/ 举于/ 市,故/ 天将降大任/于是人也,必先/苦其/心志,劳其/筋骨,饿其/体肤,空乏/ 其身,行/拂乱/ 其所为,所以/动心/ 忍性,曾益/ 其所不能。

人恒过/然后能改,困于心/衡于虑/而后作;征于色/发于声/而后喻。入/则无法家拂士,出/则无敌国外患者,国/恒亡,然后知/生于忧患/而死于安乐也。

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

发: 畎亩:

举: 士: 市:

起,指被任用

田间、田地

狱官

市场

被举用

故天将降大任于是人也,

降: 大任: 是:

下达

重大责任

使命

这样的

必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,

苦: 心志: 劳:

饿: 体肤: 空乏:

拂: 乱:

扰乱

使…痛苦

内心

使…劳累

使…受饥饿

躯体

使…受贫困

违背

所以动心忍性,曾益其所不能。

所以: 动:

忍: 曾:

不能:

用这些办法

使…坚韧使…坚强

不具备的才能

使…惊动

同“增”,增加

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

恒: 过:

衡: 作:

征: 喻:

常常、往往

犯错误

同“横”,梗塞,指不顺

有所作为

表现

了解

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

入: 拂: 出:

在国内

同“弼”,辅弼

在国外

然后知生于忧患,而死于安乐也。

然后:

这样以后

译文

舜从田间被尧起用,傅说从筑墙的工作中被选拔,胶鬲从贩卖鱼盐的人中被举拔,管夷吾从狱官手里释放后被举用,孙叔敖在隐居的海滨被选拔,百里奚从奴隶市场被赎回并被举用。因此上天将要将降下重大的责任在这样的人身上,就一定要先使他的心智痛苦,使他的筋骨劳累,使他忍饥挨饿,使他的身体穷困缺乏,使他做事受到阻挠干扰,用这些来激励他的心志,使他的性情坚韧,增加他所不具备的才干。

一个人常常犯错误,这样以后才能改正;内心困扰,思虑阻塞,这以后才能奋起;(别人)把愤怒表现在脸上,怨恨吐发于言语之中,这样(你)才能明白。国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君主的贤士,国外如果没有与之相匹敌的国家和外来国家的忧患,国家常常会灭亡。这样以后就才知道,忧愁患害使人生存发展,安逸享乐使人萎靡死亡。

(1)形容词、动词使动用法

苦:使……痛苦 劳:使……劳累

饿:使……饥饿 空乏:使……资财贫乏

动:使……惊动 忍:使……坚韧

1、词类活用:

(2)名词作动词

过:犯错误

文言知识

2.通假字。

曾益其所不能。

曾同“增”,增加

衡于虑。

衡同“横”,梗塞,指不顺

入则无法家佛士。

拂同“弼”,辅佐

生于忧患,死于安乐

第一段

六个人

共同的特点

1、出身都卑微

种田、筑墙的、贩卖鱼盐的、犯人、隐居者、奴隶

2、经过艰苦的磨练,显露出不同凡人的才干。

3、后来都被统治者委以重任,干出了一番出色的事业。

内容理解

第二段

常常处在困境,

才能不断奋发

常常没有忧患,

往往遭至灭亡

个人

国家

正

反

小

大

论点:

生于忧患,死于安乐

经受磨炼的益处

列 举 六 位 名 人 事 例

第三段

担当重任必先经过一番磨练

身处逆境须努力奋发

国无忧患易灭亡

生于忧患,死于安乐

第一段

第二段

第四段

(个别)

(一般)

(客观)

(主观)

(个人)

(国家)

(中心论点)

(正面)

(反面)

总结

《<孟子>两章》论证方法比较

前一章用层层推理的方法进行论证,即先提出论点,接着进行论证,再据此阐发引申,层层深人,最后得出“君子有不战,战必胜矣”的断语。

后一章采用的是据事论理的方法,即先举同类事例,而后从个别到一般,归纳出论点。

方法探究

“生于忧患,死于安乐”,你知道有哪些名句与此句意思相同?请说出两句。

相关名句:

自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男。

思所以危则安矣,思所以乱则治矣,思所以亡则存矣。

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

天行健,君子以自强不息。

自强为天下之健,志刚为大君之道。

拓展延伸

《生于忧患,死于安乐》中提出担当大任的人必须经过艰苦生活的磨练。请再举一些例子,说说你的看法。

屈原

痛苦使人思索,

思索使人明智,

智慧使人生命持久.

理解词义

发: 举: 畎亩:

任: 所为: 所以:

恒: 过: 衡:

入: 出: 敌:

喻: 士: 作:

法家: 拂士: 曾:

被任用

被选拔

田间

责任 担子

所行

用来……方法

常常

犯错误

通横 不顺

在国内

在国外

敌对

了解

狱官

有所作为

有法度的世臣

辅佐君主的贤士

通增 增加

巩固练习

故天将降大任于是人也

必先苦其心志,劳其筋骨

曾益其所不能。

解释加蓝色的字词

所以

使……痛苦

使……劳累

增加

翻译句子

必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能.

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,

而后喻.

1、本文的论点是什么?

“生于忧患,死于安乐。”

2、本文第一段为什么要列举一系列历史人物?文中哪一句是从反面论证了这一点?

列举一系列历史人物是为了说明逆境(困境)对造就人才的重要作用,选好人才尚且如此,推而广之治理国家更应如此。“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”这一句是从反面论证了这一点。

3、从行文上看,文章中哪句话在结构上起承上启下的过渡作用?

“故天将降大任于是人也”

4、文章第三段主要阐述了作者的什么观点?

论述了人常常处在困境,才能不断奋发;国家常常没有忧患,则往往会遭至灭亡。即精神上的溃灭必然会导致物质上的灭亡。在论证方法上则运用正反论证,一反一正,为推断出中心论点打下基础。?

5.谈你对“人恒过,然后能改”这句话的理解。

围绕“成才离不开主观努力”来答即可;能写出原句的意思亦可

理解内容

6.《论语》中孔子曾称赞他的弟子颜回说:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也!”结合本文,谈谈颜回的故事能说明什么道理。

围绕“痛苦和磨难可以造就人才”或“生于忧患”亦可。

7.孟子在两千多年前就警示人们要有忧患意识。两千多年后的今天,“生于忧患,死于安乐”这句名言能引起你什么样的共鸣?

围绕“物质生活优裕了,仍然需要忧患意识”或“因有忧患得以生存,因沉迷安乐而衰亡”来答即可。

8、本文作者认为国家长盛不衰,就需要有□□□□和□□□□。?(用课文词语回答)?

法家拂士????敌国外患

孟子认为,一个国家要想避免“亡”的命运,必须具备哪些条件?(2分)

(1)内有法家拂士(2)外有敌国外患

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读