4.0《种群和群落》PPT课件(新人教版-必修3)

文档属性

| 名称 | 4.0《种群和群落》PPT课件(新人教版-必修3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2012-05-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共195张PPT)

第四章

《种群和群落》

教学目标

1.能说出种群的概念。2.列举种群的特征,了解四种特征之间的关系。 3.探究用样方法调查种群密度4.说明建构种群增长模型的方法。5.通过探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,尝试建构种群增长的数学模型。6.用数学模型解释种群数量的变化。7.关注人类活动对种群数量变化的影响。8.识别群落,说明群落水平上研究的问题;描述群落的结构特征。9.尝试土壤中小动物类群丰富度的研究。10.阐明群落的演替,说明人类活动对群落演替的影响。11.关注我国实行退耕还林.还草.还湖,退牧还草的政策。

第四章《种群和群落》

第一节

《种群的特征》

(多选)下列叙述中属于一个种群的是:

A.一个池塘中所有的鱼

B.一片草地上全部的东亚飞蝗

C.世界上的全部的鸟

D.一个池塘中全部的蟾蜍

思考题

B D

种群:

在一定自然区域内的同种生物全部个体的总和,叫种群。

肯尼亚的斑马种群

种群数量的变化与单位面积内种群个体数量有关

案例一

20头;分布在100平方千米的戈壁。

20头;分布在50平方千米的戈壁。

野骆驼种群甲

野骆驼种群乙

预测:一年后两种群的数量还会一样吗?

结论:

种群密度:

种群密度

种群的个体数量

空间大小(面积或体积)

种群在单位面积或单位体积中的

个体数。

如何调查一片草地中蒲公英的种群密度?

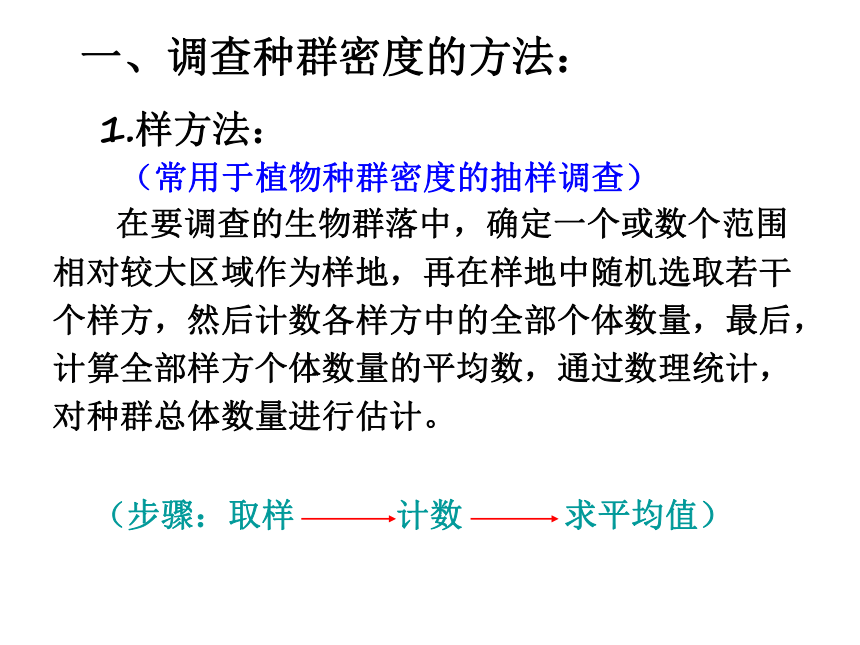

1.样方法:

在要调查的生物群落中,确定一个或数个范围相对较大区域作为样地,再在样地中随机选取若干个样方,然后计数各样方中的全部个体数量,最后,计算全部样方个体数量的平均数,通过数理统计,对种群总体数量进行估计。

一、调查种群密度的方法:

(步骤:取样 计数 求平均值)

(常用于植物种群密度的抽样调查)

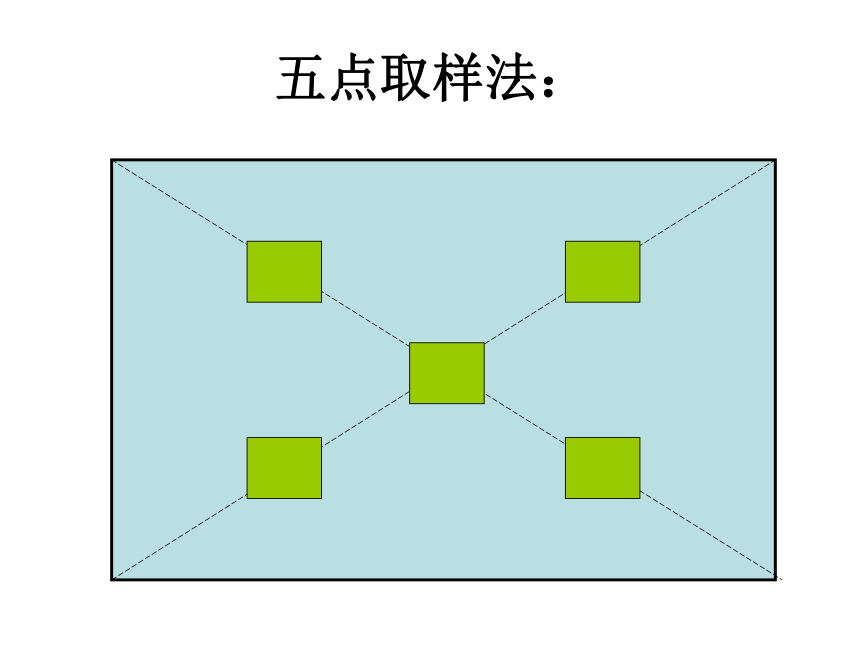

五点取样法:

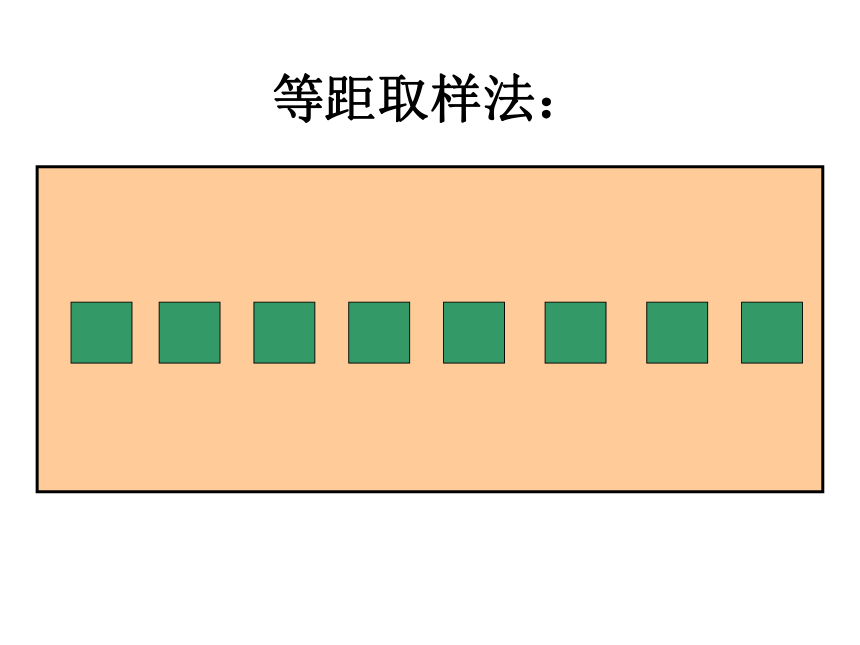

等距取样法:

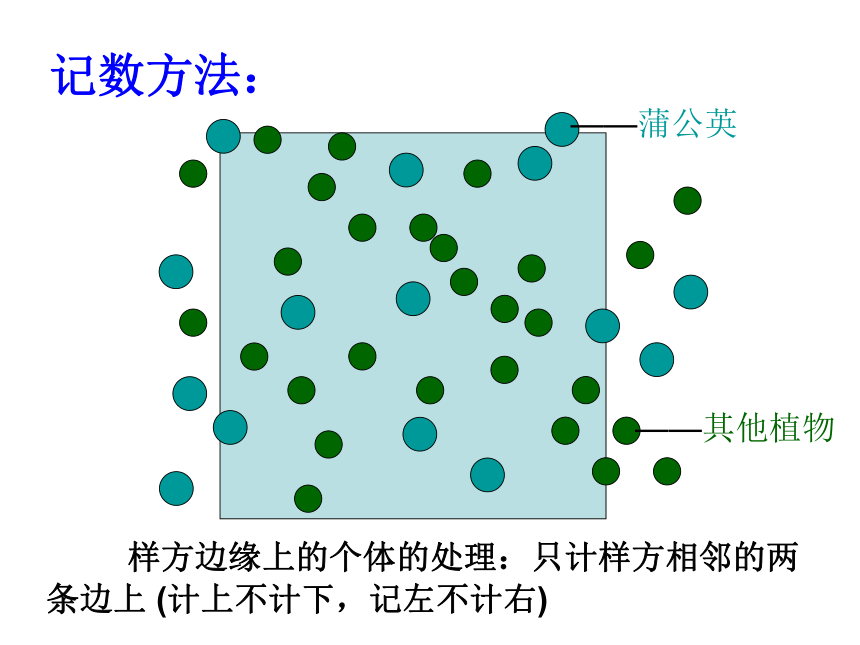

记数方法:

——蒲公英

——其他植物

样方边缘上的个体的处理:只计样方相邻的两条边上 (计上不计下,记左不计右)

探究活动

模拟用样方法调查草地中蒲公英的种群密度

1、取样中应注意哪些问题?

2、样方的多少会影响调查结果吗?

思考讨论:

3、取样调查的方法在日常生活及科研中有哪些应用?

如何调查一个岛上绵羊的种群密度?

2、标志重捕法:

(常用于动物的种群密度的调查方法)

算一算:

在对某种鼠的调查中,调查范围为一公顷,第一次捕获并标记39只鼠,第二次捕获30只鼠,其中有标记的鼠是15只。请估算这个种群的密度。

N:39=30:15

得到N=78

计算公式:

种群数量=标记个体数 ×重捕个体数/重捕标记数

例1. 某同学在牛首山调查珍稀蝶类——中华虎凤蝶幼虫的种群密度,得出5个样方(样方面积为1hm2)的种群数量分别为4、6、8、8、9只。那么,该同学应怎样计算该种蝶幼虫的种群密度(单位:只/hm2)?

N=(4+6+8+8+9)/5=7只/hm2

N=(42×38)/12=133只

例2.在调查一块方圆2hm2的农田中田鼠的数量时,放置100个捕鼠笼,一夜间捕获了42只,将捕获的田鼠经标记后在原地释放。数日后,在同一地点再放置同样数量的捕鼠笼,捕获了38只,其中有上次标记的个体12只。则该农田中田鼠的种群数量大概有多少只?

例:1983年,我国平均每10万人中出生1862个孩子,我国人口在这一年的出生率为1.862%

二、出生率和死亡率:

是指单位时间内新产生的个体数目占该种群个体总数的比率。通常以a%表示。

是指单位时间内死亡的个体数目占该种群个体总数的比率。

出生率:

死亡率:

思考:

1.出生率和死亡率与种群密度有没有关系?

2.现行的计划生育政策是通过什么样的方式来控制人口数量的?

出生率和死亡率决定种群密度的大小

要控制人口过度增长,必须降低出生率

三、迁入率和迁出率

对一个种群来说单位时间内迁入和迁出的个体占该种群个体总数的比率,分别称为迁入率和迁出率。

练一练:近几十年来,我国东部沿海城市人口密度急剧增长,造成这一现象的主要原因是( )

A. 年龄组成呈增长型

B. 性别比例适当

C. 迁入率大于迁出率

D. 出生率大于死亡率

C

年龄组成:种群中各年龄期的个体所占比例。

幼年(尚无生殖能力)

成年(有生殖能力)

老年(丧失生殖能力)

四、年龄组成和性别比例

年龄的三个阶段:

年龄组成一般分三种类型:

A

C

B

增长型

衰退型

稳定型

思考与讨论:

图中A 、B、C三种年龄组成的种群,哪种类型的种群数量会越来越大?哪种类型的种群数量会越来越小?哪种类型的种群数量会在一段时间内保持稳定?

也不一定总是保持稳定。

因为出生率和死亡率不完全决定于年龄组成,还会受到食物、天敌、气候等多种因素的影响。此外,种群数量还受迁入率和迁出率的影响。年龄组成为衰退型的种群,种群数量一般来说会越来越小,但是也不排除由于食物充足、缺少天敌、迁入率提高等原因而使种群数量增长的情况。

思考:年龄组成为稳定型的种群,种群数量一定能保持稳定吗?

性别比例:

指雌雄个体数目在种群中所占的比例。

1、雌雄相当型:

特点是雌性和雄性个体数目大体相等。

这种类型多见于高等动物。

2、雌多雄少型:特点是雌性个体显著多于雄性个体。

这种类型常见于人工控制的种群及蜜蜂、象海豹等

象海豹群体

奶牛群体

特点是雄性个体明显多于雌性个体。这种类型较为罕见。如家白蚁等营社会性生活的动物。

3、雌少雄多型:

白蚁

思考:

1.性别比例能不能影响种群密度的大小?性别比例失调,种群密度会怎样?

2.在农业生产上有什么应用?

利用人工合成的性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,破坏害虫种群正常的性别比例,从而达到杀虫效果。

组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或空间布局叫做种群的空间特征或分布型。种群的空间分布一般可概括为三种基本类型:随机分布、均匀分布和集群分布。

均匀型

随机型

集群型

种群的空间特征

种群密度

种群数量

出生率和死亡率

性别比例

年龄组成

预测变

化方向

直接影响

影响数

量变动

小结:

迁入率和迁出率

决定种群的

大小和密度

评价反馈:

1.下列各项中,属于种群的是( )

A.一个湖泊中的全部鱼群

B.一个湖泊中的全部藻类

C.校园中的全部树木

D.培养基上的大肠杆菌菌落

D

2.预测一个国家和地区的人口数量的发展趋势主要来自( )

A.居住人口不同年龄组成的比例

B.现有人口数量和密度

C.出生率、死亡率和迁移率

D.人口男女性别比例

A

3.决定种群数量变化的因素( )

A.性别比例

B.年龄组成

C.出生率和死亡率

D.迁入率和迁出率

CD

4.在对某种鼠的种群密度的调查中,第一次捕获并标志48只,第二次捕获25只,其中有标志鼠12只,则该种群的总数量为( )

A.46 B.25

C.12 D.100

D

5.我国实行计划生育政策,提倡少生优生,从生态学的角度看,其目的主要是( )

A.控制出生率,降低种群密度

B.控制年龄组成,稳定种群密度

C.控制死亡率,降低种群密度

D.控制年龄组成,降低种群密度

A

6、下列因素能引起种群密度增大的有( )

A·种群中幼年个体增多 B·种群性别比例改变 C·环境中水热条件适宜 D·种群中幼年个体减少 E·环境中天敌增多 F·环境中阳光不足

G·寄生生物增多 H·寄生生物减少

ACH

7.下图表示种群年龄组成的一种类型。

(1)此图表示_______型的种群。

(2)该种群中_______个体多,______个体少。

(3)据统计,70年代初我国人口(种群)年龄组

成与此图大体相似,所以在这以后一段时间内的

发展趋势是____________________。为此,我们

要认真执行人口的______________政策。

增长

幼年

年老

不断增长

计划生育

第四章《种群和群落》

第二节

《种群的变化》

1.种群的数量特征及其之间的关系

迁出率

迁入率

出生率

年龄组成

基本特征

死亡率

种群密度

性别比例

种群的数量特征

取决于

2.调查种群密度的方法:

问题回顾

样方法和标志重捕法

【课标点击】

教学目标:

1、知识方面:用数学模型解释种群数量的变化。

2、能力方面:说明建构种群增长模型的方法。

3、情感态度与价值观方面:关注人类活动对种群数量变化的影响。

学习重点:尝试建构种群增长的数学模型,并据此解释种群数量的变化。

学习难点:建构种群增长的数学模型。

在营养和生存空间没有限制的情况下,某种细菌每20分钟就通过分裂繁殖一代。

时间(min) 20 40 60 80 100 120 140 160 180

分裂次数

细菌数量(个)

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.填写下表:计算一个细菌在不同时间(单位为min)产生后代的数量。

2.n代细菌数量的计算公式是:

3.72小时后,由一个细菌分裂产生的细菌数量是多少?

Nn=2n

解:n= 60 min × 72 h÷20 min=216

Nn=2n = 2 216

4.以时间为横坐标,细菌数量为纵坐标,画出细菌的数量增长曲线。

20

40

60

80

100

120

140

160

180

时间/分钟

细菌数量/个

将数学公式(N=2n)变为曲线图

曲线图与数学方程式比较,有哪些 优缺点?

曲线图:更直观(不够精确)

数学方程式:更精确(不够直观)

思考

数学模型

概念:

用来描述一个系统或它的性质的数学形式

表现形式:

数学公式法

坐标曲线法

Nn=2n

一、建构种群增长模型的方法 建立数学模型一般包括以下步骤:

观察研究对象,提出问题

提出合理的假设

通过进一步的实验或观察等,对模型进行检验或修正

根据实验数据,用适当的数学形式对事物的性质进行表达

细胞每20min分裂一次

资源空间无限多,细菌种群的增长不受种群密度增加的影响

Nn=2n

观察、统计细菌数量,对自己所建立的模型进行检验或修正

思考?

自然界种群变化的主要情况有哪些?

种群数量变化的类型:

“J”型曲线

增长

波动

下降等

“S”型曲线

细菌的数量/个

理想条件下细菌数量增长的推测,自然界中有此类型吗?

某海岛上环颈雉

种群数量的变化

1. “J”型曲线

自然界确有类似的细菌在理想条件下种群数量增长的形式,如果以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,曲线大致呈“J”型.

二、种群增长的“J”型曲线

2.实例一:澳大利亚野兔

兔子并不是澳大利亚土生的。1859年,有一个农民从英格兰带来了24只野兔。他完全没有料到,他的这一举动将要引起一次农业灾害。

野兔的繁殖非常快,一只雌兔一年以产25只兔仔。

在澳大利亚,兔子几乎没有什么天敌,所以经过十几年它们已成为一个大问题。它们吃庄稼,毁坏新播下的种子,啃嫩树皮和芽,并且打地洞损坏田地和河堤。篱笆也不能阻止它们侵和农民的田地。

1859年,24只野兔 6亿只以上的野兔

近100年后

实例:澳大利亚野兔

2.实例二:凤眼莲

又称水葫芦。是目前世界上危害最严重的多年生恶性水生杂草之一。

原产南美,1901年作为一种花卉引入我国,50~60年代作为猪饲料推广种植,并发展为水质净化种类,后逸为野生。

现广泛分布于华南、华中、华北和东北地区。90年代中期,在我国南方的一些河道和湖泊,凤眼莲覆盖面积达100%。在云南省昆明市滇池内,1994年凤眼莲的覆盖面积约达10 km2。

实例:凤眼莲

3.“J”型增长的数学模型的建构

1、模型假设:

理想状态——食物充足,空间不限,气候适宜,没有敌害等;

(N0为起始数量, t为时间,Nt表示t年后该种群的数量,λ为年均增长率.)

2、种群 “J”型增长的数学模型公式:

Nt=N0 λt

种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年是第一年的λ倍。

1.条件:食物充足,空间不限,气候适宜,没有敌害等;

4总结:

3.产生的时期:新物种迁入的开始阶段或实验条件下

2.特点:种群的增长率不变

食物等资源和空间有限,种内竞争不断加剧,捕食者数量不断增加,导致该种群的出生率降低,死亡率增高.

当出生率与出死亡率相等时,种群的增长就会停止,有时会稳定在一定的水平.

三、种群增长的“S”型曲线

1.产生条件:

2.特点:种群的增长率会发生变化

种群增长的“J”型曲线与“S”型曲线的比较:

2.实例 生态学家高斯的实验

3. “S”型曲线

种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线,称为“S”型曲线.

大草履虫种群的增长曲线

P67

种群数量达到环境所允许的最大值(K值)后,将停止增长并在K值左右保持相对稳定。

4.环境容纳量:在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为K值。

4种群数量达到K值时,都能在K值维持稳定吗?

思考?

大多数种群的数量总是在波动之中的,

四、种群数量的波动和下降

东亚飞蝗种群数量的波动

在不利条件之下,还会急剧下降,甚至灭亡

种群的数量是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定的,因此,凡是影响上述种群特征的因素,都会引起种群数量的变化。

环境因素

种群的出生率、死亡率、迁出和迁入

种群数量的变化

气候、食物、被捕食、传染病等

增或减

增长、波动、下降等

影响种群数量变化的因素

影响种群数量变化的因素

直接因素:出生率、死亡率、迁入、迁出

间接因素:食物、气候、传染病、天敌

重要因素:人类的活动

《国家地理》在几百年前,金丝猴在许多地区广泛分布,人口的增加和山林的破坏使金丝猴的分布区越来越小。现在,黔金丝猴的数量只有500~600只,处于濒危状态,只在贵州省的梵净山区生存。滇金丝猴生活在云南西北部、西藏东南端及四川西部长江上端金沙江上游的高山中,数量不到2000只,也处境濒危。

实例1

实例二:

捕鲸现场成了血的海洋

苍鹭的保护

云豹的保护

野猪的保护

救护被困的鲸鱼

全力防蝗减灾

我国自1393-1990年以来人口统计数据如下:

绘出上述时间内我国人口数量变化的曲线示意图。

按照此曲线发展下去将会出现怎样的状况? 鉴于我国人口的现状应当采取什么措施?

年份 1393 1578 1764 1849 1928 1982 1990

亿 0.6 0.6 2.0 4.1 4.7 10.3 11.6

与社会的联系

研究种群数量变化有何意义?

思考:

理想条件下的种群增长模型

计划生育是我国的基本国策

要控制人口过度增长,必须降低出生率

世界人口的指数增长曲线

理想条件下的种群增长模型

提示:从环境容纳量的角度思考,可以采取措施降低有害动物种群的环境容纳量,如将食物储藏在安全处,断绝或减少它们的食物来源;室内采取硬化地面等措施,减少它们挖造巢穴的场所;养殖或释放它们的天敌,等等。

同一种群的K值不是固定不变的,会受到环境的影响。

思考

怎样做才是最有效的灭鼠措施?

思考

怎样做才是保护大熊猫的根本措施?

建立自然保护区,改善大熊猫的栖息环境,提高环境容纳量。

1.在下列图中,表示种群在无环境阻力状况下增长的是( )

B

课堂练习

2.在一个相对封闭的小型牧场内,迁入一小群绵羊,8年后发展到500只左右,这个羊群数量会 ( )

A、维持在一个水平上 B、不断下降

C、缓慢上升 D、迅速上升

A

3、种群的指数增长(J型)是有条件的,条件之一是( )

A.在该环境中只有一个种群

B.该种群对环境的适应比其他种群 优越得多

C.环境资源是无限的

D.环境资源是有限的

C

4.如果种群处在一个理想的环境中,没有资源和空间的限制,种群内个体的增长曲线是 ,如果将该种群置于有限的环境中,种群的数量增长曲线是 ,。

影响种群密度的因素

有

。

A

B

出生率、死亡率、迁入、迁出、性别比、年龄组成、气候、食物、天敌、人类活动等

时间

种群数量

A

B

第四章《种群和群落》

第三节

《群落的结构》

池塘中至少有多少个种群?

肉食性鱼↓ 浮游动物 浮游植物 植食性鱼

P71问题探讨

↑↓↓

同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫做群落。

池塘中的鱼类是一个种群还是一个群落?

包括这个区域内所有有生命的物质

群落水平上的研究是不同物种的生物集合体

(各种动物、植物和微生物)

研究池

塘群落

种群种类

优势种群

种间关系

种群位置

群落的

空间结构

群落演替

池塘的范围和边界

一、群落水平上研究的问题

群落特征: 物种的多样性、种间关系、群落结构等。

(丰富度)

常绿阔叶林

常绿针叶林

你能从物种组成上说出二者的区别吗?

物种组成是区别不同群落的重要特征

二、群落的物种组成

三、群落中的种间关系

生物数量

时间

A

B

A

B

被捕食者与捕食者之间不同步变化

被捕食者:数量多者或先增加先减少者

捕食者:数量少者或后增加后减少者

特点:被捕食者与捕食者相互决定数量的种间关系,相互制约双方的数量,被捕食者不会被捕食者淘汰。

A

B

A

B

C

B

A

★竞争实力悬殊时

(大草履虫与双小核草履虫)

生物数量

时间

生物数量

时间

★竞争实力相当时

(牛与羊):

A 宿主(寄主)

B 寄生虫

体表寄生

体内寄生

B

A

B

A

生物数量

时间

特点: ★寄生者一般给寄主造成慢性伤害,但不能立即杀死寄主(宿主)。 ★如果分开,寄生者难以单独生存,而寄主会生活更好。

生物A

生物B

A

B

A

B

两者生活在一起,相互依赖,彼此有利

互利共生——“同生共死”

特点: 如果彼此分开,则双方或者一方不能独立生存。数量上两种生物同时增加,同时减少,呈现出“同生共死”的同步性变化。

生物数量

时间

1.捕食:一种生物以另一种生物为食的现象。

2.竞争:两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等现象。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势,甚至灭亡。

3.寄生:一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活的现象。

4.互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依存,彼此有利,分开至少一方不能独立存活。

种内互助

种内斗争

种间互助:

种间斗争

捕食

竞争

寄生(巢寄生)

互利共生

种内关系

种间关系

(种群内)

(群落内)

生存斗争

种内斗争

种间斗争

竞争

寄生

捕食

★种内关系(种内互助、种内斗争)

种内斗争意义: ①对失败的个体是有害的,甚至死亡 ②对于种的生存是有利的,使得种内生存下来的个体得到充分的生活条件,或后代更优良。

★种间关系(互利共生、寄生、竞争、捕食) 同种生物成体以幼体为食是种内斗争非捕食 同种生物没有竞争关系

特别提醒

种间关系

关系

类型 物种 关系一般特征 实例

A B

互利

共生 地衣、根瘤

寄生 蛔虫和人

竞争 水稻和稗草

捕食 羊与草

狼与羊

(“+”表示有利,“-”表示有害)

+ +

彼此有利 彼此依赖

+ -

一方有利 一方受害

彼此抑制

- -

种群A得利 种群B有害

+ -

小结

寄生 1.一种生物往往终生或一生的某个阶段在另一种生物体内或体表生活。 2.一种生物往往从另一种生物上获取养料、汁液。被寄生,被寄生的部位还在。寄生获取的是寄主的体液或者是寄主已经消化、半消化、未消化的食物。 3.一种生物往往不会使另一种生物致死。 捕食 1.一种生物只有较短时间暂时在另一种生物的体表停留。 2.一种生物往往获取另一种生物的整体或部分器官。捕食后,被捕食的部分就不在了 3.一种生物往往使另一种生物致死。

寄生与捕食的区别

时间

数量

0

时间

数量

0

时间

数量

0

竞争

共生

A

B

C

捕食

(广东2004)生活在一个生物群落中的两个种群(a.b)的数量变化如图所示,下列判断正确的A.a种群与b种群为捕食关系,a种群依赖于b种群

B.a种群与b种群为竞争关系,竞争程度由强到弱C.a为S型增长,其增长受本身密度制约

D.b为J型增长,始终受到a种群的制约

b

a

1.垂直结构

四、群落的空间结构

是指群落在空间上的垂直分层现象。 它是群落中各植物间及植物与环境间相互关系的一种特殊形式。

森林植物群落的垂直结构分为:乔木层、 灌木层、草木层以及地被层;

草本植物群落的垂直结构,也具有分层;

根系、根茎等在地下也是按深度分层分布

★水平结构的特点:常常呈现镶嵌分布。

★导致镶嵌性出现的原因:

植物个体在水平方向上的分布不均匀造成的,从而形成了许多小群落。

★分布不均匀的原因:

地形、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点、人和动物的影响等。

2.水平结构

3.垂直结构与水平结构的区别

垂直结构的分层现象是由于生物本身的高度或活动空间的高度造成的;

水平结构的分段是由于环境的光、热、水及地形等条件对生物的选择造成的。

垂直结构和水平结构都是指不同种生物的分布差异。

特别提醒:在高山植物群落,不同海拔地带的植物呈垂直分布主要是受温度制约。

1.在森林群落中,乔木、灌木、草本植物三类绿色植物在空间位置配备上形成了有序的组合,从而使它们能( )

A.有效避免竞争

B.合理利用环境资源

C.提高群落的光合产量

D.以上都正确

2.关于生物群落的结构,以下不正确的是

A.在垂直方向,群落具有明显的分层现象

B.动物在群落中的垂直分布依赖于植物

C.动物群落中没有水平结构

D.在水平方向上,不同地段的生物 种类分布有差异

3.下例说法正确的是( ) A.生长一致的稻田不存在垂直结构 B.高山长草,低处长大树的现象是垂直结构 C.只要有生物群落就有一定程度的垂直结构 D.沙漠上只有极少的生物,不构成生物群落

4.人类在北半球生产和使用农药DDT,却在南极磷虾体内发现了DDT。该现象可解释为 A.全球的生物可看作一个大生物群落 B.全球的生物可看作一个大种群 C.人类对南极的资源进行了过度开发 D.磷虾特别容易吸收农药DDT

1.B。

2.屏障撤掉后,很可能出现以下情况:由于种群A捕食种群B,种群B的数量减少,而种群A的数量增加。但随着种群B的数量减少,种群A因食物来源减少而出现数量减少,种群B的数量又会出现一定的增加。这样,假设水族箱中资源和其他条件较稳定,种群A和种群B将出现此消彼长的相对稳定情况。

练习P77 基础题

1拓展题 1.大致步骤:

(1)选择的植物(一般用草本植物)应能适应同一环境,植株大小基本一致。最好查阅有关资料搞清楚植物名称与生活习性等;

(2)实验前要做必要的观察记录,如植株的(尤其是根)生长情况;

(3)设立对照组(单独种植、同种植株种植在一起)、实验组(不同种植株种植在一起),并给予相同的环境条件,也可进一步从不同的植株间距来设计实验;

(4)通过比较分析根系的长势,论证自己的假设是否成立;

(5)解释实验结果。

2.蜾蠃捕食螟蛉幼虫。

细腰蜂有雌雄,且种类繁多,可以捕捉多种昆虫来喂养其下一代。

我国是发现和利用天敌昆虫防治农林害虫最早的国家,早在春秋战国时期的《诗经.小雅.小苑》就有记载:“螟蛉有子,蜾赢负之,教诲尔之,式谷似之”。其意思是说,蜾赢无雌,捕捉螟蛉幼虫教养,变成自己的儿子。人们历来把收养义子称为螟蛉子均渊源于此。其实这是一种误解和偏见,并非蜾赢收养螟蛉,而是前者寄生在后者身上,以螟蛉为养料繁殖自己的后代。蜾赢是一种细腰蜂,,常用泥土在树上、屋内筑壶形巢,它捕捉稻螟蛉时,以其毒螫刺入螟蛉的运动神经球而使其麻醉昏迷,将稻螟蛉储藏在巢内,然后产卵封巢,供其蜂卵孵后的幼虫作食料,幼虫长大发育成蜂蛹,最后羽化为咸虫,又是一只细腰蜂从蜂巢中飞出来。

预测变 化方向

种群密度

种群数量

直接 影响

影响数量变动

出生率和死亡率

迁入率和迁出率

性别比例

年龄组成

决定种群的 大小和密度

种群各特征之间的关系

种群水平上的研究是同一物种的生物集合体

生物个体不但离不开自己的群体(种群)也离不开环境中的其它生物(生物群落)

生物群落: 生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物种群的总和。

要点: 1.一定的自然区域,包含这里的各种生物

2.区内各种生物之间具有直接或间接关系

一座城市,它除了有大量的人和建筑物外,还有各种绿化植物、还有菜地和果园。有许多的植物及老鼠苍蝇蟾蜍等动物。这就构成了一个城市生物群落。

农田中除农民种植的农作物外,还有杂草等多种植物及昆虫、青蛙、老鼠等多种动物及细菌等微生物。

海洋 生物 群落

海洋中除鱼类外,还有珊瑚、贝类、甲壳类等许多动物及海藻等各式各样的植物和微生物。

森林 生物 群落

森林中有大树、小树、草本等各种各样的植物,还有种类繁多鸟兽虫鱼各类动物及细菌、真菌等。

市场上动物与植物及微生物能构成生物群落

农田 生物 群落

一般来说,环境条件愈优越,群落发育的时间愈长,生物物种的数目愈多,群落的结构也愈复杂。

武夷山常绿阔叶林 西伯利亚冻原上 低等植物 840种 低等植物 670种 高等植物 2888种 高等植物 139种动物 5000余种 动物 约1000种 脊椎动物 475种

群落中物种数目的多少称为丰富度

有哪些因素会影响丰富度?

P75探究

苔原

落叶阔叶林

常绿阔叶林

常绿针叶林

我国 南方 北方群落的变化?

热带雨林

逐渐减少

两个或多个群落间过渡地带,即群落交错区,如海陆交界的潮间带、河口湾,森林与草地或农田交界的地带,生物的种类和数量常比相邻群落中多,这种现象称为边缘效应。

平原---山地 草地---林地

群落间的过渡地带--非过渡地带

比较下列各组物种组成的多少?

捕食:一种生物以另一种生物作为食物

90多年的调查研究表明,猞猁和雪兔种群数量之间存在相关性。例如,从1845年到1855年间,猞猁数量的增加导致雪兔减少;而雪兔的减少,又会造成猞猁减少,之后雪兔又大量增加。从多年的调查看,雪兔和猞猁相互制约,使它们的种群数量保持在一定范围 内波动。

课本P73 资料2

讨论2

讨论3:猞猁的存在对整个群落的稳定可能起什么作用?

雪兔是以植物为食,猞猁是以雪兔为食。猞猁的存在不仅制约雪兔的种群数量,使得植物→雪兔→猞猁之间保持相对稳定,而且由于植物资源比较稳定,进而使得另一些以植物为生的动物数量及其食物链相对稳定,因而整个群落可以处在相对稳定的状态。

植食

捕食者↓ →被捕食者↑

结果:

肉食

捕食者↑ →被捕食者↓

两个种群数量相对稳定

大象和狮子抢夺水源

竞争: 两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等

竞争的结果?

两种草履虫单独培养和混合培养时种群个体数量发生动态变化的原因是什么?

思考:

课本P73资料1

讨论1.在合适的条件下,大草履虫和双小核草履虫均能正常生长繁殖。由于这两种草履虫具有相似的生活习性(尤其是能以同一种杆菌为食),当它们被放在同一个容器中培养时,起初两种草履虫的数量较少,而食物(杆菌)数量较多,因此表现为两种草履虫的种群数量均增加。但是,随着两种草履虫数量的增加,相互之间对食物的争夺表现为大草履虫处于劣势,双小核草履虫处于优势。随着双小核草履虫数量的增加,争夺食物的优势越来越大,最终大草履虫失去了食物来源而灭亡。两种草履虫没有分泌杀死对方的物质,进一步证明了该实验结果缘于两种草履虫争夺资源,这就是竞争。

资料分析讨论提示:

资料1中两个种群之间是通过食物间接地发生作用(竞争);资料2中两个种群是通过捕食与被捕食直接地发生作用(捕食)。资料1相互作用的结果是一方处于优势,另一方处于劣势,最终灭亡。资料2相互作用的结果是两个种群数量相对稳定。

讨论4.

生态位相同(重叠)越多, 竞争越激烈——“你死我活”

水稻和稗子的竞争

一种生物(寄生者)寄生于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。

寄 生

一方受益, 一方受害

寄生的结果:

例如:蛔虫、绦虫、血吸虫等寄生在其它动物的体内;虱和蚤寄生在其它动物的体表;菟丝子寄生在豆科植物上;噬菌体寄生在细菌内部。

菟丝子

两者生活在一起,相互依赖,彼此有利

豆科植物和菌瘤菌

互利共生——“同生共死”

地衣(真菌和藻类植物的共生体 )

两者生活在一起,相互依赖,彼此有利

互利共生——“同生共死”

两者生活在一起,相互依赖,彼此有利

互利共生——“同生共死”

切叶蚁与真菌

传粉、传播种子动物与植物的互利共生

两者生活在一起,相互依赖,彼此有利

互利共生——“同生共死”

正在抛出义亲卵的大杜鹃雏鸟

义亲大苇莺哺育大杜鹃雏鸟

阅读课本P74—75后思考:

★垂直结构和水平结构各有什么特点? ★形成这些特点与哪些因素有关? ★这些结构有什么意义? ★植物的垂直分层与动物的垂直分层有什么关系?

根系发达、茎杆粗壮的木本和草本植物在阳光充足的区域生长;某些喜阴的植物只能生长于它们的阴蔽之下;而极喜阴的苔藓等则只能生长于小草下形成地被层。

栎林中鸟类在不同层次中的相对密度

种名 林冠层

高于11.6米 乔木层

5—11.6米 灌木层

1.3—5米 草本层

1—1.3米 地面

林鸽

茶腹?

青山雀

长尾山雀

旋木雀

煤山雀

沼泽山雀

大山雀

载菊

乌鸫

红胸句鸟

鹪鹩 333

34

150

122

32

45

15

25

2

2

——

—— 3

34

264

183

75

108

111

74

10

7

——

—— 3

1

196

136

27

78

155

197

33

25

29

20 ——

——

24

18

17

20

81

103

14

89

32

140 ——

——

6

9

——

——

7

2

——

47

19

20

麻雀总是成群地在森林的上层活动,吃高大乔木的种子。

煤山雀、黄腰柳莺、和橙红鹤等鸟类总是森林的中层营巢。

血雉和棕尾雉则是典型森林底层鸟类,吃地面上的苔鲜和昆虫

在森林生物群落中,高大的乔木总是处于群落最高层,它下面有灌木层、草本层、地被层,还有地下生物。动物则鹰、松鼠等处于顶层,麻雀、雉等处于中层,鼠和兔等在地面,蚯蚓、蝼蛄等在地下。

池塘生物群落中,荷花、芦苇等将茎叶高高地挺出水面;睡莲、满江红、浮萍等浮于水面;金鱼藻等则生长于水底。鲢鱼在水体浅层、鲩鱼在中层、青鱼、虾、蚌等在水底,泥鳅、鳝鱼等则在水底淤泥中生活。

★群落垂直结构出现分层现象的意义?

★引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

★引起动物分层分布的主要原因是:

食物、栖息场所等

使生物群落在单位面积上能容纳更多的生 物种类和数量,提高了群落利用环境资源(如阳光、空间、营养物质等)的能力。

思考讨论

不同种群在水平方向上的分区现象

在水平方向上由于地形的起伏、光照的明暗、湿度的高低等环境因素影响,不同生物分布于不同地段的现象。

受水制约,芦苇、泽泻等水生植物只能长在浅水或水边;红树、柳树等只能长在水源附近;松、杉、柏树等能长在比较干旱处,仙人掌、沙棘等可长在极干旱的沙漠。鸭子、青蛙只可在水中或水源附近活动,而鹰、黄羊、沙鼠等可在干旱的陆地自由活动。

地球表面因降雨量、温度大小等生态因子从赤道到北极依次有热带雨林、温带森林、和苔原等不同类型的群落

荔枝、木棉、榕树等只能生长于温暖湿润的南方;马尾松等适应性强的植物南方北方都可生长;红松等喜凉怕热植物只能生长于东北较为寒冷地方;雪莲等生长于终年积雪的雪峰之上。

第四章《种群和群落》

第四节

《群落的演替》

喀拉喀托火山的爆发

以1883年8月7日的大爆发最猛烈。

喷出大量石英安山岩质浮石及火山灰,使原有75 平方千米的海岛(火山所在地)崩毁2/3。火山灰直达80多千米的高空,长时间飘荡全球,使此后整整一年在地平线上的日照呈现奇妙的红晖。火山爆发时,3500千米以外可闻爆炸声,而80万平方千米的范围布满了下落的火山灰。火山爆发时强烈的气流甚至摧毁了1300千米以外位于马来半岛吉兰丹与丁加奴两州的部分森林。这次火山爆发还引起强烈的地震和海啸,海浪高达30~40米,摧毁了附近许多城镇和村庄,死亡3万多人。环抱的火口湖深达 274 米。在残余的岛屿之上覆盖了厚达100米的火山灰及浮石层。

蜘蛛

202种动物

621种动物

880种动物

小草

小树林

几年

1909年

1919年

1934年

2.有可能恢复原来的群落结构吗?

随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。

对群落的“动态发展观”

群落是一个动态的开放的生命系统。

由于气候变迁、洪水、火烧、山崩、地壳运动、动物的活动和植物繁殖体的迁移散布,以及因群落本身的活动改变了内部环境等自然原因,或者由于人类活动的结果,使群落结构受到干扰或破坏,一些生物的种群消失了,就会有其他一些生物的种群来占据它们的空间,再过一段时间,就会有另一些生物的种群兴起,达到一个相对稳定的阶段。

裸 岩 阶 段

裸岩上的演替

地 衣 阶 段

1.因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

地衣由真菌与蓝菌或绿藻所组成,其中真菌扮演着决定性的角色.首先是真菌提供一个保护层,这样藻类不至被晒或干死,藻类以其光合作用所获糖分除自用外还提供给真菌.

地衣首先能环境极其恶劣的地方生存下来并改造那儿的生存条件,为其它生物的进驻提供基础。

地衣的这一特性有重大的生物学理论价值和生态学上的实际意义.

有时人们将地衣称之为陆地生态环境的开路先锋

火星

苔 藓 阶 段

草本植物阶段

灌 木 阶 段

森 林 阶 段

裸岩上的演替

群落演替的类型

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段(乔木阶段)

请思考

是不是群落的演替只能发生在光裸岩石的地区?

有没有其他的可能?演替过程是否相同?

农 田

弃 耕

树

林

一年生杂草

多年生杂草

小灌木

灌木林

乔木(树林)

弃耕农田上的演替

群落演替的类型

弃耕农田上的群落演替

①一年生杂草

②多年生杂草

③小灌木

④灌木丛

⑤乔木(森林)

在干旱的荒漠上很难形成

所有弃耕农田都能演替成树林吗

发生在裸岩上的

演替过程

森林阶段

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

弃耕农田上的

演替过程

乔木蔚然成林

荒芜

一年生杂草

多年生杂草

小灌木丛

比较弃耕农田上的演替与裸岩上的演替过程

群落的演替类型

1、初生演替(primary succession)在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

如:在沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替

2、次生演替(secondary succession)原有的植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。

火烧演替、弃耕演替、放牧演替等。

初生演替

次生演替

水生演替系列

①自由漂浮植物阶段

(浮游生物残体、湖岸雨水带来的泥沙,湖底抬高)

②沉水植物阶段

(轮藻属首先在湖底裸地上生长,加快有机物的积累)

③浮叶根生植物阶段

(湖底变浅,出现浮叶根生植物,如莲。)

④挺水植物阶段

(水体继续变浅,出现挺水植物,如芦苇。)

⑤湿生草本植物阶段

(湖底露出地面,挺水植物被草本植物替代)

⑥木本植物阶段(水分继续蒸发,出现木本植物)

初生演替与次生演替的比较

先决条件:植物繁殖体的传播

原因:群落内部因素(根本原因)

外界环境因素(重要条件)

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

自然因素

人为因素

气温的大幅度变化、洪水、干旱等

放火烧山、砍伐森林、开垦土地、建造水库等

群落演替的内外因素

1、解释小路周围杂草的分布与人类活动的关系?

2、如小路废弃后,会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”

的景象吗?

人类活动对群落演替的影响

过度放牧、

导致草原退化

过度砍伐、

导致森林破坏

污水排放,

破坏水域生物群落

(1)人类活动往往是有目的、有意识地进行的,可以对生物之间、人类与其他生物之间以及生物与环境之间的相互关系加以控制,甚至可以改造或重建起新的关系;

(2)人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

人类活动对群落演替的影响

外来物种入侵

外来物种:对于一个生态系统而言,原来并没有该物种的存在,是借助人类活动越过不能自然逾越的空间障碍而进入该生态系统的物种。

(一)自然入侵 (二)无意引进 (三)有意引进

生物入侵

加拿大一枝黄花

加拿大“一枝黄花”的危害非常大,素有“黄花开处百花杀”的说法

生物入侵

水葫芦(凤眼莲)

生物入侵

福寿螺

为什么大面积围湖造田是洪灾频繁发生的原因之一?

退耕还林、退牧还草、退田还湖

大面积围湖造田,使湖面大大缩小,减小了蓄洪容积,降低了蓄洪能力,导致洪灾频繁发生。

我国退耕还林、还草、还湖的进展情况

长期以来,我国农业发展史,实际上是一部边际土地开垦史。20世纪50年代以来,先后在黑龙江三江平原、新疆和华南地区有计划地组织大规模垦荒,在其他江河、荒原、沼泽和丘陵地区也开展了规模不等的垦殖活动。1952~1990年,全国累计开垦荒地3.58×107 hm2,其中80%是1970年以前开垦的。

大量开垦直接导致农牧渔业生产能力和环境质量下降。开垦的结果是:水土流失,江河蓄洪能力下降,以及土地严重退化。这些问题已引起各方面广泛关注。

我国已实施大规模退耕还林、退田还湖、退牧还草等重要政策,并从 2003 年1月起开始实施《退耕还林条例》。

退耕还林

1999年开始在四川、陕西、甘肃三省试点,2002年全面实施,已累计完成退耕还林3.18×106 hm2,荒山造林3.25×106 hm2,中央累计投入达232亿元。规划在2010年前退耕还林1.47×107 hm2,宜林荒山荒地造林1.73×107 hm2。工程建成后,工程区将增加林草覆盖率5个百分点,水土流失控制面积8.67×107 hm2,防风固沙控制面积1.03×108 hm2。这是50多年来我国涉及范围最广、任务量最大、农民参与度最高的生态建设工程。

退田还湖

1998年以来,为治理长江水患,国家实施了“平垸行洪、退田还湖、移民建镇”的方针。5年来的“退田还湖”,已使第一大淡水湖──鄱阳湖面积由3950 km2“长”到了5100 km2,第二大淡水湖──洞庭湖面积增长了35%,恢复到60年前的4 350 km2。两大湖区为此搬迁的移民相当于三峡移民的1.4倍。两大湖泊的扩容,改善了长江流域的生态。目前,长江干流水面恢复了1 400多km2,增加蓄洪容积1.3×1010 m3。这是历史上自唐宋以来第一次从围湖造田转变为大规模的退田还湖。

退牧还草

从2003年起,用5年时间,在蒙甘宁西部荒漠草原、内蒙古东部退化草原、新疆北部退化草原和青藏高原东部江河源草原,先期集中治理6.67×107 hm2,约占西部地区严重退化草原的40%。“退牧还草”将采取禁牧、休牧和划区轮牧三种形式进行,实行草场围栏封育,适当建设人工草地和饲草料基地,大力推行舍饲圈养。力争五年内,使工程区内退化的草原得到基本恢复,天然草场得到休养生息,变过牧超载为以草定畜,达到草畜平衡,实现草原资源的永续利用,建立起与畜牧业可持续发展相适应的草原生态系统。

下列哪项不是群落演替的趋势( )

A. 生物种类越来越多

B. 种间关系越来越复杂

C. 有些物种可能灭绝

D. 生物种类越来越少

D

下列4种群落类型中,哪些是以一年生植物占 优势的群落类型( )

A.极地苔原 B.温带草原

C.热带雨林 D.常绿阔叶林

B

一、概念检测

1.(1)×;(2)×;(3)√;

(4)√;(5)×。

2.(1)D; (2)D; (3)C。

二、知识迁移

1.(1)从图中可知,鸽的种群密度较小易受鹰的攻击,种群密度较大则鹰的攻击成功率就较低。(2)起初出现数量增加,以后可能趋于稳定。

2.这是群落演替的结果。因为柳树较高大,占据更多的空间和阳光。与草莓相比,它具有生长的优势,所以柳树能迅速繁殖起来,而草莓得不到生长所需的阳光,难以成片生长。

自我检测的答案和提示

三、技能应用

最有代表性的样方应该是最均数的样方,可通过目测直接作出判断。取多个样方时,应兼顾种群密度高、适中和低这三种情况,分别计数,然后计算出平均值。

四、思维拓展

1.是由于人类活动的影响,例如农药对环境造成污染,人们的捕捉等。

2.害虫数量会增多,土壤生态环境破坏,土质变差;农民对化肥、农药的依赖性增强,生产成本较高,收入降低。

3.按此趋势,30年后,稻田对人类活动的依赖性(尤其是化肥、农药等)将越来越强,稻田群落变得更为单一、脆弱。

4.这是人类按照自然规律进行的创造,其目的是借助于自然群落中生物之间的关系,使人类的活动在满足人类需求的同时,也有益于环境。

第四章

《种群和群落》

教学目标

1.能说出种群的概念。2.列举种群的特征,了解四种特征之间的关系。 3.探究用样方法调查种群密度4.说明建构种群增长模型的方法。5.通过探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,尝试建构种群增长的数学模型。6.用数学模型解释种群数量的变化。7.关注人类活动对种群数量变化的影响。8.识别群落,说明群落水平上研究的问题;描述群落的结构特征。9.尝试土壤中小动物类群丰富度的研究。10.阐明群落的演替,说明人类活动对群落演替的影响。11.关注我国实行退耕还林.还草.还湖,退牧还草的政策。

第四章《种群和群落》

第一节

《种群的特征》

(多选)下列叙述中属于一个种群的是:

A.一个池塘中所有的鱼

B.一片草地上全部的东亚飞蝗

C.世界上的全部的鸟

D.一个池塘中全部的蟾蜍

思考题

B D

种群:

在一定自然区域内的同种生物全部个体的总和,叫种群。

肯尼亚的斑马种群

种群数量的变化与单位面积内种群个体数量有关

案例一

20头;分布在100平方千米的戈壁。

20头;分布在50平方千米的戈壁。

野骆驼种群甲

野骆驼种群乙

预测:一年后两种群的数量还会一样吗?

结论:

种群密度:

种群密度

种群的个体数量

空间大小(面积或体积)

种群在单位面积或单位体积中的

个体数。

如何调查一片草地中蒲公英的种群密度?

1.样方法:

在要调查的生物群落中,确定一个或数个范围相对较大区域作为样地,再在样地中随机选取若干个样方,然后计数各样方中的全部个体数量,最后,计算全部样方个体数量的平均数,通过数理统计,对种群总体数量进行估计。

一、调查种群密度的方法:

(步骤:取样 计数 求平均值)

(常用于植物种群密度的抽样调查)

五点取样法:

等距取样法:

记数方法:

——蒲公英

——其他植物

样方边缘上的个体的处理:只计样方相邻的两条边上 (计上不计下,记左不计右)

探究活动

模拟用样方法调查草地中蒲公英的种群密度

1、取样中应注意哪些问题?

2、样方的多少会影响调查结果吗?

思考讨论:

3、取样调查的方法在日常生活及科研中有哪些应用?

如何调查一个岛上绵羊的种群密度?

2、标志重捕法:

(常用于动物的种群密度的调查方法)

算一算:

在对某种鼠的调查中,调查范围为一公顷,第一次捕获并标记39只鼠,第二次捕获30只鼠,其中有标记的鼠是15只。请估算这个种群的密度。

N:39=30:15

得到N=78

计算公式:

种群数量=标记个体数 ×重捕个体数/重捕标记数

例1. 某同学在牛首山调查珍稀蝶类——中华虎凤蝶幼虫的种群密度,得出5个样方(样方面积为1hm2)的种群数量分别为4、6、8、8、9只。那么,该同学应怎样计算该种蝶幼虫的种群密度(单位:只/hm2)?

N=(4+6+8+8+9)/5=7只/hm2

N=(42×38)/12=133只

例2.在调查一块方圆2hm2的农田中田鼠的数量时,放置100个捕鼠笼,一夜间捕获了42只,将捕获的田鼠经标记后在原地释放。数日后,在同一地点再放置同样数量的捕鼠笼,捕获了38只,其中有上次标记的个体12只。则该农田中田鼠的种群数量大概有多少只?

例:1983年,我国平均每10万人中出生1862个孩子,我国人口在这一年的出生率为1.862%

二、出生率和死亡率:

是指单位时间内新产生的个体数目占该种群个体总数的比率。通常以a%表示。

是指单位时间内死亡的个体数目占该种群个体总数的比率。

出生率:

死亡率:

思考:

1.出生率和死亡率与种群密度有没有关系?

2.现行的计划生育政策是通过什么样的方式来控制人口数量的?

出生率和死亡率决定种群密度的大小

要控制人口过度增长,必须降低出生率

三、迁入率和迁出率

对一个种群来说单位时间内迁入和迁出的个体占该种群个体总数的比率,分别称为迁入率和迁出率。

练一练:近几十年来,我国东部沿海城市人口密度急剧增长,造成这一现象的主要原因是( )

A. 年龄组成呈增长型

B. 性别比例适当

C. 迁入率大于迁出率

D. 出生率大于死亡率

C

年龄组成:种群中各年龄期的个体所占比例。

幼年(尚无生殖能力)

成年(有生殖能力)

老年(丧失生殖能力)

四、年龄组成和性别比例

年龄的三个阶段:

年龄组成一般分三种类型:

A

C

B

增长型

衰退型

稳定型

思考与讨论:

图中A 、B、C三种年龄组成的种群,哪种类型的种群数量会越来越大?哪种类型的种群数量会越来越小?哪种类型的种群数量会在一段时间内保持稳定?

也不一定总是保持稳定。

因为出生率和死亡率不完全决定于年龄组成,还会受到食物、天敌、气候等多种因素的影响。此外,种群数量还受迁入率和迁出率的影响。年龄组成为衰退型的种群,种群数量一般来说会越来越小,但是也不排除由于食物充足、缺少天敌、迁入率提高等原因而使种群数量增长的情况。

思考:年龄组成为稳定型的种群,种群数量一定能保持稳定吗?

性别比例:

指雌雄个体数目在种群中所占的比例。

1、雌雄相当型:

特点是雌性和雄性个体数目大体相等。

这种类型多见于高等动物。

2、雌多雄少型:特点是雌性个体显著多于雄性个体。

这种类型常见于人工控制的种群及蜜蜂、象海豹等

象海豹群体

奶牛群体

特点是雄性个体明显多于雌性个体。这种类型较为罕见。如家白蚁等营社会性生活的动物。

3、雌少雄多型:

白蚁

思考:

1.性别比例能不能影响种群密度的大小?性别比例失调,种群密度会怎样?

2.在农业生产上有什么应用?

利用人工合成的性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,破坏害虫种群正常的性别比例,从而达到杀虫效果。

组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或空间布局叫做种群的空间特征或分布型。种群的空间分布一般可概括为三种基本类型:随机分布、均匀分布和集群分布。

均匀型

随机型

集群型

种群的空间特征

种群密度

种群数量

出生率和死亡率

性别比例

年龄组成

预测变

化方向

直接影响

影响数

量变动

小结:

迁入率和迁出率

决定种群的

大小和密度

评价反馈:

1.下列各项中,属于种群的是( )

A.一个湖泊中的全部鱼群

B.一个湖泊中的全部藻类

C.校园中的全部树木

D.培养基上的大肠杆菌菌落

D

2.预测一个国家和地区的人口数量的发展趋势主要来自( )

A.居住人口不同年龄组成的比例

B.现有人口数量和密度

C.出生率、死亡率和迁移率

D.人口男女性别比例

A

3.决定种群数量变化的因素( )

A.性别比例

B.年龄组成

C.出生率和死亡率

D.迁入率和迁出率

CD

4.在对某种鼠的种群密度的调查中,第一次捕获并标志48只,第二次捕获25只,其中有标志鼠12只,则该种群的总数量为( )

A.46 B.25

C.12 D.100

D

5.我国实行计划生育政策,提倡少生优生,从生态学的角度看,其目的主要是( )

A.控制出生率,降低种群密度

B.控制年龄组成,稳定种群密度

C.控制死亡率,降低种群密度

D.控制年龄组成,降低种群密度

A

6、下列因素能引起种群密度增大的有( )

A·种群中幼年个体增多 B·种群性别比例改变 C·环境中水热条件适宜 D·种群中幼年个体减少 E·环境中天敌增多 F·环境中阳光不足

G·寄生生物增多 H·寄生生物减少

ACH

7.下图表示种群年龄组成的一种类型。

(1)此图表示_______型的种群。

(2)该种群中_______个体多,______个体少。

(3)据统计,70年代初我国人口(种群)年龄组

成与此图大体相似,所以在这以后一段时间内的

发展趋势是____________________。为此,我们

要认真执行人口的______________政策。

增长

幼年

年老

不断增长

计划生育

第四章《种群和群落》

第二节

《种群的变化》

1.种群的数量特征及其之间的关系

迁出率

迁入率

出生率

年龄组成

基本特征

死亡率

种群密度

性别比例

种群的数量特征

取决于

2.调查种群密度的方法:

问题回顾

样方法和标志重捕法

【课标点击】

教学目标:

1、知识方面:用数学模型解释种群数量的变化。

2、能力方面:说明建构种群增长模型的方法。

3、情感态度与价值观方面:关注人类活动对种群数量变化的影响。

学习重点:尝试建构种群增长的数学模型,并据此解释种群数量的变化。

学习难点:建构种群增长的数学模型。

在营养和生存空间没有限制的情况下,某种细菌每20分钟就通过分裂繁殖一代。

时间(min) 20 40 60 80 100 120 140 160 180

分裂次数

细菌数量(个)

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.填写下表:计算一个细菌在不同时间(单位为min)产生后代的数量。

2.n代细菌数量的计算公式是:

3.72小时后,由一个细菌分裂产生的细菌数量是多少?

Nn=2n

解:n= 60 min × 72 h÷20 min=216

Nn=2n = 2 216

4.以时间为横坐标,细菌数量为纵坐标,画出细菌的数量增长曲线。

20

40

60

80

100

120

140

160

180

时间/分钟

细菌数量/个

将数学公式(N=2n)变为曲线图

曲线图与数学方程式比较,有哪些 优缺点?

曲线图:更直观(不够精确)

数学方程式:更精确(不够直观)

思考

数学模型

概念:

用来描述一个系统或它的性质的数学形式

表现形式:

数学公式法

坐标曲线法

Nn=2n

一、建构种群增长模型的方法 建立数学模型一般包括以下步骤:

观察研究对象,提出问题

提出合理的假设

通过进一步的实验或观察等,对模型进行检验或修正

根据实验数据,用适当的数学形式对事物的性质进行表达

细胞每20min分裂一次

资源空间无限多,细菌种群的增长不受种群密度增加的影响

Nn=2n

观察、统计细菌数量,对自己所建立的模型进行检验或修正

思考?

自然界种群变化的主要情况有哪些?

种群数量变化的类型:

“J”型曲线

增长

波动

下降等

“S”型曲线

细菌的数量/个

理想条件下细菌数量增长的推测,自然界中有此类型吗?

某海岛上环颈雉

种群数量的变化

1. “J”型曲线

自然界确有类似的细菌在理想条件下种群数量增长的形式,如果以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,曲线大致呈“J”型.

二、种群增长的“J”型曲线

2.实例一:澳大利亚野兔

兔子并不是澳大利亚土生的。1859年,有一个农民从英格兰带来了24只野兔。他完全没有料到,他的这一举动将要引起一次农业灾害。

野兔的繁殖非常快,一只雌兔一年以产25只兔仔。

在澳大利亚,兔子几乎没有什么天敌,所以经过十几年它们已成为一个大问题。它们吃庄稼,毁坏新播下的种子,啃嫩树皮和芽,并且打地洞损坏田地和河堤。篱笆也不能阻止它们侵和农民的田地。

1859年,24只野兔 6亿只以上的野兔

近100年后

实例:澳大利亚野兔

2.实例二:凤眼莲

又称水葫芦。是目前世界上危害最严重的多年生恶性水生杂草之一。

原产南美,1901年作为一种花卉引入我国,50~60年代作为猪饲料推广种植,并发展为水质净化种类,后逸为野生。

现广泛分布于华南、华中、华北和东北地区。90年代中期,在我国南方的一些河道和湖泊,凤眼莲覆盖面积达100%。在云南省昆明市滇池内,1994年凤眼莲的覆盖面积约达10 km2。

实例:凤眼莲

3.“J”型增长的数学模型的建构

1、模型假设:

理想状态——食物充足,空间不限,气候适宜,没有敌害等;

(N0为起始数量, t为时间,Nt表示t年后该种群的数量,λ为年均增长率.)

2、种群 “J”型增长的数学模型公式:

Nt=N0 λt

种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年是第一年的λ倍。

1.条件:食物充足,空间不限,气候适宜,没有敌害等;

4总结:

3.产生的时期:新物种迁入的开始阶段或实验条件下

2.特点:种群的增长率不变

食物等资源和空间有限,种内竞争不断加剧,捕食者数量不断增加,导致该种群的出生率降低,死亡率增高.

当出生率与出死亡率相等时,种群的增长就会停止,有时会稳定在一定的水平.

三、种群增长的“S”型曲线

1.产生条件:

2.特点:种群的增长率会发生变化

种群增长的“J”型曲线与“S”型曲线的比较:

2.实例 生态学家高斯的实验

3. “S”型曲线

种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线,称为“S”型曲线.

大草履虫种群的增长曲线

P67

种群数量达到环境所允许的最大值(K值)后,将停止增长并在K值左右保持相对稳定。

4.环境容纳量:在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为K值。

4种群数量达到K值时,都能在K值维持稳定吗?

思考?

大多数种群的数量总是在波动之中的,

四、种群数量的波动和下降

东亚飞蝗种群数量的波动

在不利条件之下,还会急剧下降,甚至灭亡

种群的数量是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定的,因此,凡是影响上述种群特征的因素,都会引起种群数量的变化。

环境因素

种群的出生率、死亡率、迁出和迁入

种群数量的变化

气候、食物、被捕食、传染病等

增或减

增长、波动、下降等

影响种群数量变化的因素

影响种群数量变化的因素

直接因素:出生率、死亡率、迁入、迁出

间接因素:食物、气候、传染病、天敌

重要因素:人类的活动

《国家地理》在几百年前,金丝猴在许多地区广泛分布,人口的增加和山林的破坏使金丝猴的分布区越来越小。现在,黔金丝猴的数量只有500~600只,处于濒危状态,只在贵州省的梵净山区生存。滇金丝猴生活在云南西北部、西藏东南端及四川西部长江上端金沙江上游的高山中,数量不到2000只,也处境濒危。

实例1

实例二:

捕鲸现场成了血的海洋

苍鹭的保护

云豹的保护

野猪的保护

救护被困的鲸鱼

全力防蝗减灾

我国自1393-1990年以来人口统计数据如下:

绘出上述时间内我国人口数量变化的曲线示意图。

按照此曲线发展下去将会出现怎样的状况? 鉴于我国人口的现状应当采取什么措施?

年份 1393 1578 1764 1849 1928 1982 1990

亿 0.6 0.6 2.0 4.1 4.7 10.3 11.6

与社会的联系

研究种群数量变化有何意义?

思考:

理想条件下的种群增长模型

计划生育是我国的基本国策

要控制人口过度增长,必须降低出生率

世界人口的指数增长曲线

理想条件下的种群增长模型

提示:从环境容纳量的角度思考,可以采取措施降低有害动物种群的环境容纳量,如将食物储藏在安全处,断绝或减少它们的食物来源;室内采取硬化地面等措施,减少它们挖造巢穴的场所;养殖或释放它们的天敌,等等。

同一种群的K值不是固定不变的,会受到环境的影响。

思考

怎样做才是最有效的灭鼠措施?

思考

怎样做才是保护大熊猫的根本措施?

建立自然保护区,改善大熊猫的栖息环境,提高环境容纳量。

1.在下列图中,表示种群在无环境阻力状况下增长的是( )

B

课堂练习

2.在一个相对封闭的小型牧场内,迁入一小群绵羊,8年后发展到500只左右,这个羊群数量会 ( )

A、维持在一个水平上 B、不断下降

C、缓慢上升 D、迅速上升

A

3、种群的指数增长(J型)是有条件的,条件之一是( )

A.在该环境中只有一个种群

B.该种群对环境的适应比其他种群 优越得多

C.环境资源是无限的

D.环境资源是有限的

C

4.如果种群处在一个理想的环境中,没有资源和空间的限制,种群内个体的增长曲线是 ,如果将该种群置于有限的环境中,种群的数量增长曲线是 ,。

影响种群密度的因素

有

。

A

B

出生率、死亡率、迁入、迁出、性别比、年龄组成、气候、食物、天敌、人类活动等

时间

种群数量

A

B

第四章《种群和群落》

第三节

《群落的结构》

池塘中至少有多少个种群?

肉食性鱼↓ 浮游动物 浮游植物 植食性鱼

P71问题探讨

↑↓↓

同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫做群落。

池塘中的鱼类是一个种群还是一个群落?

包括这个区域内所有有生命的物质

群落水平上的研究是不同物种的生物集合体

(各种动物、植物和微生物)

研究池

塘群落

种群种类

优势种群

种间关系

种群位置

群落的

空间结构

群落演替

池塘的范围和边界

一、群落水平上研究的问题

群落特征: 物种的多样性、种间关系、群落结构等。

(丰富度)

常绿阔叶林

常绿针叶林

你能从物种组成上说出二者的区别吗?

物种组成是区别不同群落的重要特征

二、群落的物种组成

三、群落中的种间关系

生物数量

时间

A

B

A

B

被捕食者与捕食者之间不同步变化

被捕食者:数量多者或先增加先减少者

捕食者:数量少者或后增加后减少者

特点:被捕食者与捕食者相互决定数量的种间关系,相互制约双方的数量,被捕食者不会被捕食者淘汰。

A

B

A

B

C

B

A

★竞争实力悬殊时

(大草履虫与双小核草履虫)

生物数量

时间

生物数量

时间

★竞争实力相当时

(牛与羊):

A 宿主(寄主)

B 寄生虫

体表寄生

体内寄生

B

A

B

A

生物数量

时间

特点: ★寄生者一般给寄主造成慢性伤害,但不能立即杀死寄主(宿主)。 ★如果分开,寄生者难以单独生存,而寄主会生活更好。

生物A

生物B

A

B

A

B

两者生活在一起,相互依赖,彼此有利

互利共生——“同生共死”

特点: 如果彼此分开,则双方或者一方不能独立生存。数量上两种生物同时增加,同时减少,呈现出“同生共死”的同步性变化。

生物数量

时间

1.捕食:一种生物以另一种生物为食的现象。

2.竞争:两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等现象。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势,甚至灭亡。

3.寄生:一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活的现象。

4.互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依存,彼此有利,分开至少一方不能独立存活。

种内互助

种内斗争

种间互助:

种间斗争

捕食

竞争

寄生(巢寄生)

互利共生

种内关系

种间关系

(种群内)

(群落内)

生存斗争

种内斗争

种间斗争

竞争

寄生

捕食

★种内关系(种内互助、种内斗争)

种内斗争意义: ①对失败的个体是有害的,甚至死亡 ②对于种的生存是有利的,使得种内生存下来的个体得到充分的生活条件,或后代更优良。

★种间关系(互利共生、寄生、竞争、捕食) 同种生物成体以幼体为食是种内斗争非捕食 同种生物没有竞争关系

特别提醒

种间关系

关系

类型 物种 关系一般特征 实例

A B

互利

共生 地衣、根瘤

寄生 蛔虫和人

竞争 水稻和稗草

捕食 羊与草

狼与羊

(“+”表示有利,“-”表示有害)

+ +

彼此有利 彼此依赖

+ -

一方有利 一方受害

彼此抑制

- -

种群A得利 种群B有害

+ -

小结

寄生 1.一种生物往往终生或一生的某个阶段在另一种生物体内或体表生活。 2.一种生物往往从另一种生物上获取养料、汁液。被寄生,被寄生的部位还在。寄生获取的是寄主的体液或者是寄主已经消化、半消化、未消化的食物。 3.一种生物往往不会使另一种生物致死。 捕食 1.一种生物只有较短时间暂时在另一种生物的体表停留。 2.一种生物往往获取另一种生物的整体或部分器官。捕食后,被捕食的部分就不在了 3.一种生物往往使另一种生物致死。

寄生与捕食的区别

时间

数量

0

时间

数量

0

时间

数量

0

竞争

共生

A

B

C

捕食

(广东2004)生活在一个生物群落中的两个种群(a.b)的数量变化如图所示,下列判断正确的A.a种群与b种群为捕食关系,a种群依赖于b种群

B.a种群与b种群为竞争关系,竞争程度由强到弱C.a为S型增长,其增长受本身密度制约

D.b为J型增长,始终受到a种群的制约

b

a

1.垂直结构

四、群落的空间结构

是指群落在空间上的垂直分层现象。 它是群落中各植物间及植物与环境间相互关系的一种特殊形式。

森林植物群落的垂直结构分为:乔木层、 灌木层、草木层以及地被层;

草本植物群落的垂直结构,也具有分层;

根系、根茎等在地下也是按深度分层分布

★水平结构的特点:常常呈现镶嵌分布。

★导致镶嵌性出现的原因:

植物个体在水平方向上的分布不均匀造成的,从而形成了许多小群落。

★分布不均匀的原因:

地形、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点、人和动物的影响等。

2.水平结构

3.垂直结构与水平结构的区别

垂直结构的分层现象是由于生物本身的高度或活动空间的高度造成的;

水平结构的分段是由于环境的光、热、水及地形等条件对生物的选择造成的。

垂直结构和水平结构都是指不同种生物的分布差异。

特别提醒:在高山植物群落,不同海拔地带的植物呈垂直分布主要是受温度制约。

1.在森林群落中,乔木、灌木、草本植物三类绿色植物在空间位置配备上形成了有序的组合,从而使它们能( )

A.有效避免竞争

B.合理利用环境资源

C.提高群落的光合产量

D.以上都正确

2.关于生物群落的结构,以下不正确的是

A.在垂直方向,群落具有明显的分层现象

B.动物在群落中的垂直分布依赖于植物

C.动物群落中没有水平结构

D.在水平方向上,不同地段的生物 种类分布有差异

3.下例说法正确的是( ) A.生长一致的稻田不存在垂直结构 B.高山长草,低处长大树的现象是垂直结构 C.只要有生物群落就有一定程度的垂直结构 D.沙漠上只有极少的生物,不构成生物群落

4.人类在北半球生产和使用农药DDT,却在南极磷虾体内发现了DDT。该现象可解释为 A.全球的生物可看作一个大生物群落 B.全球的生物可看作一个大种群 C.人类对南极的资源进行了过度开发 D.磷虾特别容易吸收农药DDT

1.B。

2.屏障撤掉后,很可能出现以下情况:由于种群A捕食种群B,种群B的数量减少,而种群A的数量增加。但随着种群B的数量减少,种群A因食物来源减少而出现数量减少,种群B的数量又会出现一定的增加。这样,假设水族箱中资源和其他条件较稳定,种群A和种群B将出现此消彼长的相对稳定情况。

练习P77 基础题

1拓展题 1.大致步骤:

(1)选择的植物(一般用草本植物)应能适应同一环境,植株大小基本一致。最好查阅有关资料搞清楚植物名称与生活习性等;

(2)实验前要做必要的观察记录,如植株的(尤其是根)生长情况;

(3)设立对照组(单独种植、同种植株种植在一起)、实验组(不同种植株种植在一起),并给予相同的环境条件,也可进一步从不同的植株间距来设计实验;

(4)通过比较分析根系的长势,论证自己的假设是否成立;

(5)解释实验结果。

2.蜾蠃捕食螟蛉幼虫。

细腰蜂有雌雄,且种类繁多,可以捕捉多种昆虫来喂养其下一代。

我国是发现和利用天敌昆虫防治农林害虫最早的国家,早在春秋战国时期的《诗经.小雅.小苑》就有记载:“螟蛉有子,蜾赢负之,教诲尔之,式谷似之”。其意思是说,蜾赢无雌,捕捉螟蛉幼虫教养,变成自己的儿子。人们历来把收养义子称为螟蛉子均渊源于此。其实这是一种误解和偏见,并非蜾赢收养螟蛉,而是前者寄生在后者身上,以螟蛉为养料繁殖自己的后代。蜾赢是一种细腰蜂,,常用泥土在树上、屋内筑壶形巢,它捕捉稻螟蛉时,以其毒螫刺入螟蛉的运动神经球而使其麻醉昏迷,将稻螟蛉储藏在巢内,然后产卵封巢,供其蜂卵孵后的幼虫作食料,幼虫长大发育成蜂蛹,最后羽化为咸虫,又是一只细腰蜂从蜂巢中飞出来。

预测变 化方向

种群密度

种群数量

直接 影响

影响数量变动

出生率和死亡率

迁入率和迁出率

性别比例

年龄组成

决定种群的 大小和密度

种群各特征之间的关系

种群水平上的研究是同一物种的生物集合体

生物个体不但离不开自己的群体(种群)也离不开环境中的其它生物(生物群落)

生物群落: 生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物种群的总和。

要点: 1.一定的自然区域,包含这里的各种生物

2.区内各种生物之间具有直接或间接关系

一座城市,它除了有大量的人和建筑物外,还有各种绿化植物、还有菜地和果园。有许多的植物及老鼠苍蝇蟾蜍等动物。这就构成了一个城市生物群落。

农田中除农民种植的农作物外,还有杂草等多种植物及昆虫、青蛙、老鼠等多种动物及细菌等微生物。

海洋 生物 群落

海洋中除鱼类外,还有珊瑚、贝类、甲壳类等许多动物及海藻等各式各样的植物和微生物。

森林 生物 群落

森林中有大树、小树、草本等各种各样的植物,还有种类繁多鸟兽虫鱼各类动物及细菌、真菌等。

市场上动物与植物及微生物能构成生物群落

农田 生物 群落

一般来说,环境条件愈优越,群落发育的时间愈长,生物物种的数目愈多,群落的结构也愈复杂。

武夷山常绿阔叶林 西伯利亚冻原上 低等植物 840种 低等植物 670种 高等植物 2888种 高等植物 139种动物 5000余种 动物 约1000种 脊椎动物 475种

群落中物种数目的多少称为丰富度

有哪些因素会影响丰富度?

P75探究

苔原

落叶阔叶林

常绿阔叶林

常绿针叶林

我国 南方 北方群落的变化?

热带雨林

逐渐减少

两个或多个群落间过渡地带,即群落交错区,如海陆交界的潮间带、河口湾,森林与草地或农田交界的地带,生物的种类和数量常比相邻群落中多,这种现象称为边缘效应。

平原---山地 草地---林地

群落间的过渡地带--非过渡地带

比较下列各组物种组成的多少?

捕食:一种生物以另一种生物作为食物

90多年的调查研究表明,猞猁和雪兔种群数量之间存在相关性。例如,从1845年到1855年间,猞猁数量的增加导致雪兔减少;而雪兔的减少,又会造成猞猁减少,之后雪兔又大量增加。从多年的调查看,雪兔和猞猁相互制约,使它们的种群数量保持在一定范围 内波动。

课本P73 资料2

讨论2

讨论3:猞猁的存在对整个群落的稳定可能起什么作用?

雪兔是以植物为食,猞猁是以雪兔为食。猞猁的存在不仅制约雪兔的种群数量,使得植物→雪兔→猞猁之间保持相对稳定,而且由于植物资源比较稳定,进而使得另一些以植物为生的动物数量及其食物链相对稳定,因而整个群落可以处在相对稳定的状态。

植食

捕食者↓ →被捕食者↑

结果:

肉食

捕食者↑ →被捕食者↓

两个种群数量相对稳定

大象和狮子抢夺水源

竞争: 两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等

竞争的结果?

两种草履虫单独培养和混合培养时种群个体数量发生动态变化的原因是什么?

思考:

课本P73资料1

讨论1.在合适的条件下,大草履虫和双小核草履虫均能正常生长繁殖。由于这两种草履虫具有相似的生活习性(尤其是能以同一种杆菌为食),当它们被放在同一个容器中培养时,起初两种草履虫的数量较少,而食物(杆菌)数量较多,因此表现为两种草履虫的种群数量均增加。但是,随着两种草履虫数量的增加,相互之间对食物的争夺表现为大草履虫处于劣势,双小核草履虫处于优势。随着双小核草履虫数量的增加,争夺食物的优势越来越大,最终大草履虫失去了食物来源而灭亡。两种草履虫没有分泌杀死对方的物质,进一步证明了该实验结果缘于两种草履虫争夺资源,这就是竞争。

资料分析讨论提示:

资料1中两个种群之间是通过食物间接地发生作用(竞争);资料2中两个种群是通过捕食与被捕食直接地发生作用(捕食)。资料1相互作用的结果是一方处于优势,另一方处于劣势,最终灭亡。资料2相互作用的结果是两个种群数量相对稳定。

讨论4.

生态位相同(重叠)越多, 竞争越激烈——“你死我活”

水稻和稗子的竞争

一种生物(寄生者)寄生于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。

寄 生

一方受益, 一方受害

寄生的结果:

例如:蛔虫、绦虫、血吸虫等寄生在其它动物的体内;虱和蚤寄生在其它动物的体表;菟丝子寄生在豆科植物上;噬菌体寄生在细菌内部。

菟丝子

两者生活在一起,相互依赖,彼此有利

豆科植物和菌瘤菌

互利共生——“同生共死”

地衣(真菌和藻类植物的共生体 )

两者生活在一起,相互依赖,彼此有利

互利共生——“同生共死”

两者生活在一起,相互依赖,彼此有利

互利共生——“同生共死”

切叶蚁与真菌

传粉、传播种子动物与植物的互利共生

两者生活在一起,相互依赖,彼此有利

互利共生——“同生共死”

正在抛出义亲卵的大杜鹃雏鸟

义亲大苇莺哺育大杜鹃雏鸟

阅读课本P74—75后思考:

★垂直结构和水平结构各有什么特点? ★形成这些特点与哪些因素有关? ★这些结构有什么意义? ★植物的垂直分层与动物的垂直分层有什么关系?

根系发达、茎杆粗壮的木本和草本植物在阳光充足的区域生长;某些喜阴的植物只能生长于它们的阴蔽之下;而极喜阴的苔藓等则只能生长于小草下形成地被层。

栎林中鸟类在不同层次中的相对密度

种名 林冠层

高于11.6米 乔木层

5—11.6米 灌木层

1.3—5米 草本层

1—1.3米 地面

林鸽

茶腹?

青山雀

长尾山雀

旋木雀

煤山雀

沼泽山雀

大山雀

载菊

乌鸫

红胸句鸟

鹪鹩 333

34

150

122

32

45

15

25

2

2

——

—— 3

34

264

183

75

108

111

74

10

7

——

—— 3

1

196

136

27

78

155

197

33

25

29

20 ——

——

24

18

17

20

81

103

14

89

32

140 ——

——

6

9

——

——

7

2

——

47

19

20

麻雀总是成群地在森林的上层活动,吃高大乔木的种子。

煤山雀、黄腰柳莺、和橙红鹤等鸟类总是森林的中层营巢。

血雉和棕尾雉则是典型森林底层鸟类,吃地面上的苔鲜和昆虫

在森林生物群落中,高大的乔木总是处于群落最高层,它下面有灌木层、草本层、地被层,还有地下生物。动物则鹰、松鼠等处于顶层,麻雀、雉等处于中层,鼠和兔等在地面,蚯蚓、蝼蛄等在地下。

池塘生物群落中,荷花、芦苇等将茎叶高高地挺出水面;睡莲、满江红、浮萍等浮于水面;金鱼藻等则生长于水底。鲢鱼在水体浅层、鲩鱼在中层、青鱼、虾、蚌等在水底,泥鳅、鳝鱼等则在水底淤泥中生活。

★群落垂直结构出现分层现象的意义?

★引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

★引起动物分层分布的主要原因是:

食物、栖息场所等

使生物群落在单位面积上能容纳更多的生 物种类和数量,提高了群落利用环境资源(如阳光、空间、营养物质等)的能力。

思考讨论

不同种群在水平方向上的分区现象

在水平方向上由于地形的起伏、光照的明暗、湿度的高低等环境因素影响,不同生物分布于不同地段的现象。

受水制约,芦苇、泽泻等水生植物只能长在浅水或水边;红树、柳树等只能长在水源附近;松、杉、柏树等能长在比较干旱处,仙人掌、沙棘等可长在极干旱的沙漠。鸭子、青蛙只可在水中或水源附近活动,而鹰、黄羊、沙鼠等可在干旱的陆地自由活动。

地球表面因降雨量、温度大小等生态因子从赤道到北极依次有热带雨林、温带森林、和苔原等不同类型的群落

荔枝、木棉、榕树等只能生长于温暖湿润的南方;马尾松等适应性强的植物南方北方都可生长;红松等喜凉怕热植物只能生长于东北较为寒冷地方;雪莲等生长于终年积雪的雪峰之上。

第四章《种群和群落》

第四节

《群落的演替》

喀拉喀托火山的爆发

以1883年8月7日的大爆发最猛烈。

喷出大量石英安山岩质浮石及火山灰,使原有75 平方千米的海岛(火山所在地)崩毁2/3。火山灰直达80多千米的高空,长时间飘荡全球,使此后整整一年在地平线上的日照呈现奇妙的红晖。火山爆发时,3500千米以外可闻爆炸声,而80万平方千米的范围布满了下落的火山灰。火山爆发时强烈的气流甚至摧毁了1300千米以外位于马来半岛吉兰丹与丁加奴两州的部分森林。这次火山爆发还引起强烈的地震和海啸,海浪高达30~40米,摧毁了附近许多城镇和村庄,死亡3万多人。环抱的火口湖深达 274 米。在残余的岛屿之上覆盖了厚达100米的火山灰及浮石层。

蜘蛛

202种动物

621种动物

880种动物

小草

小树林

几年

1909年

1919年

1934年

2.有可能恢复原来的群落结构吗?

随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。

对群落的“动态发展观”

群落是一个动态的开放的生命系统。

由于气候变迁、洪水、火烧、山崩、地壳运动、动物的活动和植物繁殖体的迁移散布,以及因群落本身的活动改变了内部环境等自然原因,或者由于人类活动的结果,使群落结构受到干扰或破坏,一些生物的种群消失了,就会有其他一些生物的种群来占据它们的空间,再过一段时间,就会有另一些生物的种群兴起,达到一个相对稳定的阶段。

裸 岩 阶 段

裸岩上的演替

地 衣 阶 段

1.因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

地衣由真菌与蓝菌或绿藻所组成,其中真菌扮演着决定性的角色.首先是真菌提供一个保护层,这样藻类不至被晒或干死,藻类以其光合作用所获糖分除自用外还提供给真菌.

地衣首先能环境极其恶劣的地方生存下来并改造那儿的生存条件,为其它生物的进驻提供基础。

地衣的这一特性有重大的生物学理论价值和生态学上的实际意义.

有时人们将地衣称之为陆地生态环境的开路先锋

火星

苔 藓 阶 段

草本植物阶段

灌 木 阶 段

森 林 阶 段

裸岩上的演替

群落演替的类型

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段(乔木阶段)

请思考

是不是群落的演替只能发生在光裸岩石的地区?

有没有其他的可能?演替过程是否相同?

农 田

弃 耕

树

林

一年生杂草

多年生杂草

小灌木

灌木林

乔木(树林)

弃耕农田上的演替

群落演替的类型

弃耕农田上的群落演替

①一年生杂草

②多年生杂草

③小灌木

④灌木丛

⑤乔木(森林)

在干旱的荒漠上很难形成

所有弃耕农田都能演替成树林吗

发生在裸岩上的

演替过程

森林阶段

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

弃耕农田上的

演替过程

乔木蔚然成林

荒芜

一年生杂草

多年生杂草

小灌木丛

比较弃耕农田上的演替与裸岩上的演替过程

群落的演替类型

1、初生演替(primary succession)在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

如:在沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替

2、次生演替(secondary succession)原有的植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。

火烧演替、弃耕演替、放牧演替等。

初生演替

次生演替

水生演替系列

①自由漂浮植物阶段

(浮游生物残体、湖岸雨水带来的泥沙,湖底抬高)

②沉水植物阶段

(轮藻属首先在湖底裸地上生长,加快有机物的积累)

③浮叶根生植物阶段

(湖底变浅,出现浮叶根生植物,如莲。)

④挺水植物阶段

(水体继续变浅,出现挺水植物,如芦苇。)

⑤湿生草本植物阶段

(湖底露出地面,挺水植物被草本植物替代)

⑥木本植物阶段(水分继续蒸发,出现木本植物)

初生演替与次生演替的比较

先决条件:植物繁殖体的传播

原因:群落内部因素(根本原因)

外界环境因素(重要条件)

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

自然因素

人为因素

气温的大幅度变化、洪水、干旱等

放火烧山、砍伐森林、开垦土地、建造水库等

群落演替的内外因素

1、解释小路周围杂草的分布与人类活动的关系?

2、如小路废弃后,会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”

的景象吗?

人类活动对群落演替的影响

过度放牧、

导致草原退化

过度砍伐、

导致森林破坏

污水排放,

破坏水域生物群落

(1)人类活动往往是有目的、有意识地进行的,可以对生物之间、人类与其他生物之间以及生物与环境之间的相互关系加以控制,甚至可以改造或重建起新的关系;

(2)人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

人类活动对群落演替的影响

外来物种入侵

外来物种:对于一个生态系统而言,原来并没有该物种的存在,是借助人类活动越过不能自然逾越的空间障碍而进入该生态系统的物种。

(一)自然入侵 (二)无意引进 (三)有意引进

生物入侵

加拿大一枝黄花

加拿大“一枝黄花”的危害非常大,素有“黄花开处百花杀”的说法

生物入侵

水葫芦(凤眼莲)

生物入侵

福寿螺

为什么大面积围湖造田是洪灾频繁发生的原因之一?

退耕还林、退牧还草、退田还湖

大面积围湖造田,使湖面大大缩小,减小了蓄洪容积,降低了蓄洪能力,导致洪灾频繁发生。

我国退耕还林、还草、还湖的进展情况

长期以来,我国农业发展史,实际上是一部边际土地开垦史。20世纪50年代以来,先后在黑龙江三江平原、新疆和华南地区有计划地组织大规模垦荒,在其他江河、荒原、沼泽和丘陵地区也开展了规模不等的垦殖活动。1952~1990年,全国累计开垦荒地3.58×107 hm2,其中80%是1970年以前开垦的。

大量开垦直接导致农牧渔业生产能力和环境质量下降。开垦的结果是:水土流失,江河蓄洪能力下降,以及土地严重退化。这些问题已引起各方面广泛关注。

我国已实施大规模退耕还林、退田还湖、退牧还草等重要政策,并从 2003 年1月起开始实施《退耕还林条例》。

退耕还林

1999年开始在四川、陕西、甘肃三省试点,2002年全面实施,已累计完成退耕还林3.18×106 hm2,荒山造林3.25×106 hm2,中央累计投入达232亿元。规划在2010年前退耕还林1.47×107 hm2,宜林荒山荒地造林1.73×107 hm2。工程建成后,工程区将增加林草覆盖率5个百分点,水土流失控制面积8.67×107 hm2,防风固沙控制面积1.03×108 hm2。这是50多年来我国涉及范围最广、任务量最大、农民参与度最高的生态建设工程。

退田还湖

1998年以来,为治理长江水患,国家实施了“平垸行洪、退田还湖、移民建镇”的方针。5年来的“退田还湖”,已使第一大淡水湖──鄱阳湖面积由3950 km2“长”到了5100 km2,第二大淡水湖──洞庭湖面积增长了35%,恢复到60年前的4 350 km2。两大湖区为此搬迁的移民相当于三峡移民的1.4倍。两大湖泊的扩容,改善了长江流域的生态。目前,长江干流水面恢复了1 400多km2,增加蓄洪容积1.3×1010 m3。这是历史上自唐宋以来第一次从围湖造田转变为大规模的退田还湖。

退牧还草

从2003年起,用5年时间,在蒙甘宁西部荒漠草原、内蒙古东部退化草原、新疆北部退化草原和青藏高原东部江河源草原,先期集中治理6.67×107 hm2,约占西部地区严重退化草原的40%。“退牧还草”将采取禁牧、休牧和划区轮牧三种形式进行,实行草场围栏封育,适当建设人工草地和饲草料基地,大力推行舍饲圈养。力争五年内,使工程区内退化的草原得到基本恢复,天然草场得到休养生息,变过牧超载为以草定畜,达到草畜平衡,实现草原资源的永续利用,建立起与畜牧业可持续发展相适应的草原生态系统。

下列哪项不是群落演替的趋势( )

A. 生物种类越来越多

B. 种间关系越来越复杂

C. 有些物种可能灭绝

D. 生物种类越来越少

D

下列4种群落类型中,哪些是以一年生植物占 优势的群落类型( )

A.极地苔原 B.温带草原

C.热带雨林 D.常绿阔叶林

B

一、概念检测

1.(1)×;(2)×;(3)√;

(4)√;(5)×。

2.(1)D; (2)D; (3)C。

二、知识迁移

1.(1)从图中可知,鸽的种群密度较小易受鹰的攻击,种群密度较大则鹰的攻击成功率就较低。(2)起初出现数量增加,以后可能趋于稳定。

2.这是群落演替的结果。因为柳树较高大,占据更多的空间和阳光。与草莓相比,它具有生长的优势,所以柳树能迅速繁殖起来,而草莓得不到生长所需的阳光,难以成片生长。

自我检测的答案和提示

三、技能应用

最有代表性的样方应该是最均数的样方,可通过目测直接作出判断。取多个样方时,应兼顾种群密度高、适中和低这三种情况,分别计数,然后计算出平均值。

四、思维拓展

1.是由于人类活动的影响,例如农药对环境造成污染,人们的捕捉等。

2.害虫数量会增多,土壤生态环境破坏,土质变差;农民对化肥、农药的依赖性增强,生产成本较高,收入降低。

3.按此趋势,30年后,稻田对人类活动的依赖性(尤其是化肥、农药等)将越来越强,稻田群落变得更为单一、脆弱。

4.这是人类按照自然规律进行的创造,其目的是借助于自然群落中生物之间的关系,使人类的活动在满足人类需求的同时,也有益于环境。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园