第10课《三峡》同步练习(含答案解析)

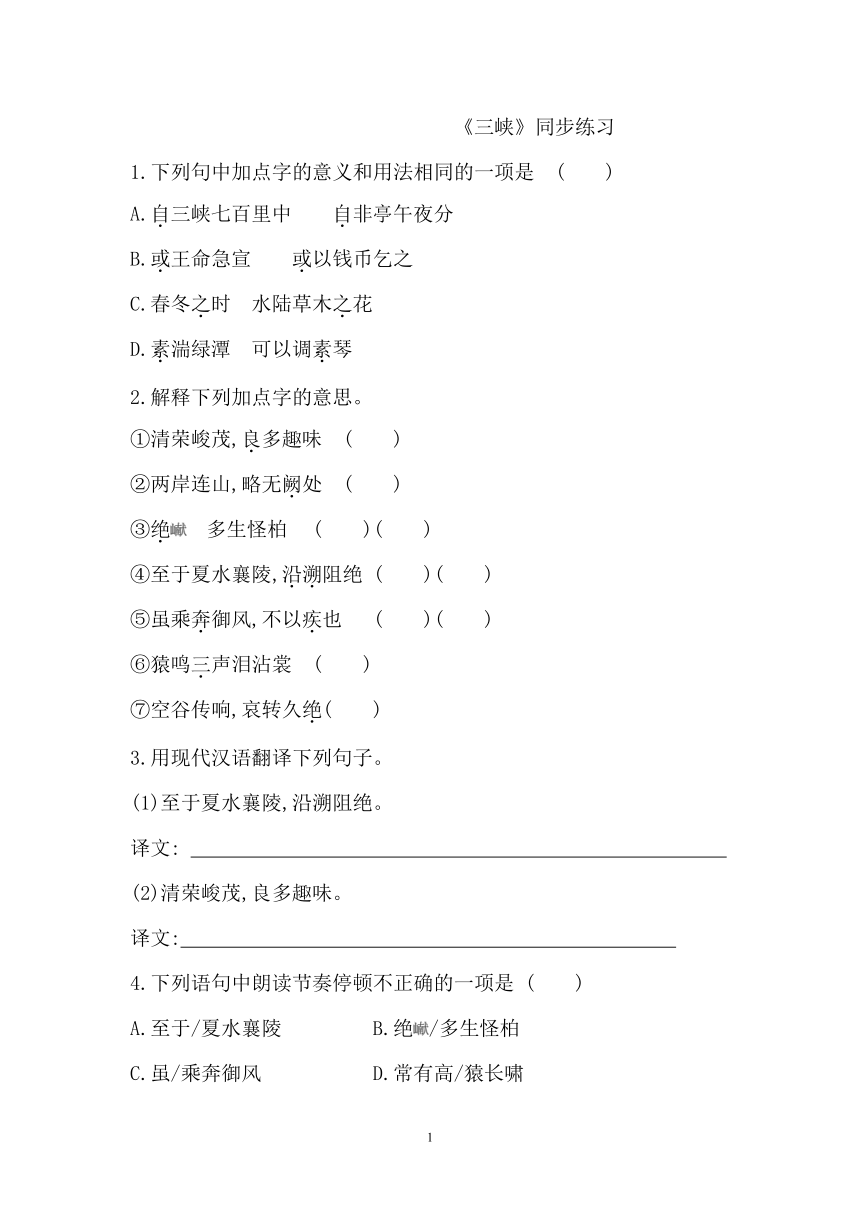

图片预览

文档简介

《三峡》同步练习

1.下列句中加点字的意义和用法相同的一项是

( )

A.自三峡七百里中 自非亭午夜分

B.或王命急宣 或以钱币乞之

C.春冬之时

水陆草木之花

D.素湍绿潭

可以调素琴

2.解释下列加点字的意思。

①清荣峻茂,良多趣味

( )

②两岸连山,略无阙处

( )

③绝 多生怪柏

( )( )

④至于夏水襄陵,沿溯阻绝

( )( )

⑤虽乘奔御风,不以疾也

( )( )

⑥猿鸣三声泪沾裳

( )

⑦空谷传响,哀转久绝( )

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

译文:

(2)清荣峻茂,良多趣味。

译文:

?

4.下列语句中朗读节奏停顿不正确的一项是

( )

A.至于/夏水襄陵

B.绝/多生怪柏

C.虽/乘奔御风

D.常有高/猿长啸

5.下列对文意理解表述有误的一项是

( )

A.文章先写山,后写水,重点写水,而水以夏季为盛,故先写“夏水”。

B.课文第一段中作者运用正面描写与侧面描写相结合的方法突出山的高峻,第二段则只用正面描写突出江流的汹涌。

C.“有时朝发白帝,暮到江陵”与李白的“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”有异曲同工之妙。

D.结尾引用渔歌,既突出三峡山高岭长的地形特点,又渲染三峡秋天凄凉的环境特点。

6.理解默写。

(1)写三峡全景的句子是:

,

。

,

。?

(2)其间千二百里,

,不以疾也。?

(3)夏水襄陵,

。?

(4)文中用“

”描绘了三峡山形的挺拔险峻,用“

”写尽了三峡深秋的凄婉幽美。?

7.阅读《三峡》,回答问题。

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(1)解释下列句中加点的实词。

①两岸连山,略无阙处

?

②常有高猿长啸,属引凄异

?

(2)解释下列句中加点的虚词。

①自三峡七百里中

②自非亭午夜分

?

(3)文章结尾处引用渔歌有什么作用?

1.C C项,“之”均为“结构助词,的”;A项,“自”分别解释为“介词,在/连词,如果”;B项,“或”分别解释为“副词,有时/代词,有的人”;D项,“素”分别解释为“形容词,白色/形容词,不加装饰”。

2.①甚,很 ②同“缺”,空隙、缺口 ③极高的 山峰 ④顺流而下 逆流而上 ⑤飞奔的马 快 ⑥几

⑦消失

3.(1)等到夏天水涨,江水漫上小山丘的时候,下行或上行的航道都被阻断了,不能通航。(2)树木茂盛,山势险峻,百草丰茂,真是充满了无限的乐趣。

4.D “高猿”是一个偏正式的语言单位,定语与中心语之间不停顿。

5.B 第二段也是正面描写与侧面描写相结合的方法。

6.(1)两岸连山 略无阙处 重岩叠嶂 隐天蔽日

(2)虽乘奔御风 (3)沿溯阻绝 (4)重岩叠嶂,隐天蔽日 林寒涧肃,常有高猿长啸

能力提升

7.(1)【解析】本题考查对文言实词词义的理解。①中的“阙”是个通假字,不可错误地解释其本义;②中的“属”在古汉语中是个多义词,常见的义项有:a.动词,连接。b.动词,跟着。c.动词,撰写。d.动词,同“嘱”,托付。e.动词,同“嘱”,看。结合语境,第②句中的“属”应为义项a。

答案:①“阙”同“缺”,空隙、缺口 ②连接

(2)【解析】本题考查对虚词意义的理解。“自”在文言文中用作虚词时,有如下义项:a.副词,亲自。b.副词,自然;当然。c.介词,始。d.介词,在;自从。e.连词,常“自非”连用,相当于“若”“如果”“除非”“假如不是”等。f.连词,表示让步,相当于“即使”。结合语境,第①句中的“自”应取义项d,第②句中的“自”应取义项e。

答案:①在 ②若;如果

(3)【解析】本题考查对文言文中重点语句作用的分析。可从内容和结构两个方面分析该句的作用。内容方面,“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”写的是巴东三峡中巫峡最长,两岸的峭壁上经常有猿猴鸣叫,听到两三声凄厉的叫声,就会使人泪水沾湿衣裳。此诗虽未直接描述其险峻,但读后却令人汗出沾背。这样的诗句自然对三峡的秋季的气氛起到了渲染的作用。结构上,因为所引渔歌在文章的结尾,可考虑总结全文或与文中内容相呼应的角度分析。

答案:结构上:渔歌起到了总结全文的作用。内容上:再次点明三峡之长,猿声之哀,进一步渲染了三峡秋季萧瑟悲凉的气氛。

1.下列句中加点字的意义和用法相同的一项是

( )

A.自三峡七百里中 自非亭午夜分

B.或王命急宣 或以钱币乞之

C.春冬之时

水陆草木之花

D.素湍绿潭

可以调素琴

2.解释下列加点字的意思。

①清荣峻茂,良多趣味

( )

②两岸连山,略无阙处

( )

③绝 多生怪柏

( )( )

④至于夏水襄陵,沿溯阻绝

( )( )

⑤虽乘奔御风,不以疾也

( )( )

⑥猿鸣三声泪沾裳

( )

⑦空谷传响,哀转久绝( )

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

译文:

(2)清荣峻茂,良多趣味。

译文:

?

4.下列语句中朗读节奏停顿不正确的一项是

( )

A.至于/夏水襄陵

B.绝/多生怪柏

C.虽/乘奔御风

D.常有高/猿长啸

5.下列对文意理解表述有误的一项是

( )

A.文章先写山,后写水,重点写水,而水以夏季为盛,故先写“夏水”。

B.课文第一段中作者运用正面描写与侧面描写相结合的方法突出山的高峻,第二段则只用正面描写突出江流的汹涌。

C.“有时朝发白帝,暮到江陵”与李白的“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”有异曲同工之妙。

D.结尾引用渔歌,既突出三峡山高岭长的地形特点,又渲染三峡秋天凄凉的环境特点。

6.理解默写。

(1)写三峡全景的句子是:

,

。

,

。?

(2)其间千二百里,

,不以疾也。?

(3)夏水襄陵,

。?

(4)文中用“

”描绘了三峡山形的挺拔险峻,用“

”写尽了三峡深秋的凄婉幽美。?

7.阅读《三峡》,回答问题。

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(1)解释下列句中加点的实词。

①两岸连山,略无阙处

?

②常有高猿长啸,属引凄异

?

(2)解释下列句中加点的虚词。

①自三峡七百里中

②自非亭午夜分

?

(3)文章结尾处引用渔歌有什么作用?

1.C C项,“之”均为“结构助词,的”;A项,“自”分别解释为“介词,在/连词,如果”;B项,“或”分别解释为“副词,有时/代词,有的人”;D项,“素”分别解释为“形容词,白色/形容词,不加装饰”。

2.①甚,很 ②同“缺”,空隙、缺口 ③极高的 山峰 ④顺流而下 逆流而上 ⑤飞奔的马 快 ⑥几

⑦消失

3.(1)等到夏天水涨,江水漫上小山丘的时候,下行或上行的航道都被阻断了,不能通航。(2)树木茂盛,山势险峻,百草丰茂,真是充满了无限的乐趣。

4.D “高猿”是一个偏正式的语言单位,定语与中心语之间不停顿。

5.B 第二段也是正面描写与侧面描写相结合的方法。

6.(1)两岸连山 略无阙处 重岩叠嶂 隐天蔽日

(2)虽乘奔御风 (3)沿溯阻绝 (4)重岩叠嶂,隐天蔽日 林寒涧肃,常有高猿长啸

能力提升

7.(1)【解析】本题考查对文言实词词义的理解。①中的“阙”是个通假字,不可错误地解释其本义;②中的“属”在古汉语中是个多义词,常见的义项有:a.动词,连接。b.动词,跟着。c.动词,撰写。d.动词,同“嘱”,托付。e.动词,同“嘱”,看。结合语境,第②句中的“属”应为义项a。

答案:①“阙”同“缺”,空隙、缺口 ②连接

(2)【解析】本题考查对虚词意义的理解。“自”在文言文中用作虚词时,有如下义项:a.副词,亲自。b.副词,自然;当然。c.介词,始。d.介词,在;自从。e.连词,常“自非”连用,相当于“若”“如果”“除非”“假如不是”等。f.连词,表示让步,相当于“即使”。结合语境,第①句中的“自”应取义项d,第②句中的“自”应取义项e。

答案:①在 ②若;如果

(3)【解析】本题考查对文言文中重点语句作用的分析。可从内容和结构两个方面分析该句的作用。内容方面,“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”写的是巴东三峡中巫峡最长,两岸的峭壁上经常有猿猴鸣叫,听到两三声凄厉的叫声,就会使人泪水沾湿衣裳。此诗虽未直接描述其险峻,但读后却令人汗出沾背。这样的诗句自然对三峡的秋季的气氛起到了渲染的作用。结构上,因为所引渔歌在文章的结尾,可考虑总结全文或与文中内容相呼应的角度分析。

答案:结构上:渔歌起到了总结全文的作用。内容上:再次点明三峡之长,猿声之哀,进一步渲染了三峡秋季萧瑟悲凉的气氛。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读