26 诗词五首《诗词五首》教案

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

《诗词五首》

教学目标

1.熟读、背诵五首诗词,体会不同体裁的诗歌的韵律特点。

2.读懂诗意,品析诗歌的遣词造句、意象选择和艺术手法。

3.结合诗人生平和诗歌创作背景,理解诗歌中寄寓的情感。

课时安排

3课时。

教学过程

第1课时饮酒(其五)

一、诵读诗歌

1.自由诵读,读准确,读通顺。

2.请学生先听录音范读,然后根据诗意读出停顿,用“/”表示。

预设:

结庐/在/人境,而无/车马/喧。

问君/何能/尔?心远/地/自偏。

采菊/东篱/下,悠然/见/南山。

山气/日夕/佳,飞鸟/相与/还。

此中/有/真意,欲辨/已/忘言。

3.圈出诗句的韵脚并注音,说说诗歌押什么韵。

预设:

韵脚是“喧”“偏”“山”“还”“言”。偶句全押韵。

4.读出问句的升调,答句的意味深长。

预设:

问君何能尔?↑

5.归纳古体诗的特点。

预设:

古体诗,为近体诗形成以前,除楚辞体外各种诗体的通称。每句字数不拘,有四言、五言、六言、七言、杂言诸体;不求对仗,平仄用韵也较自由。

设计意图

教师讲读《饮酒》(其五)并归纳出“读诗五步法”。这是往后几首诗学习的典范。

二、知人论世

1.走近诗人。

资料助读:

东晋末年,"篡”“乱”交替,时局动荡不安,官场污独,世风大坏。

处在这个时期的陶渊明既不能实现理想,也不愿受制于人,与官场同流合污。相形之下,大自然与田园成为他心中的一方净土。以他的人生经历看,大体可分为三个时期。

第一时期:28岁前,年少居家,饱读诗书,有过“齐家、治国、平天下”的理想。

第二时期:29岁到41岁,时仕时隐,处在彷徨挣扎之中。

第三时期:42岁到62岁,他毅然归居田园,直至病故。

2.了解背景。

资料助读:

《饮酒》组诗共20首,是陶渊明弃官归隐后陆续写成的一组五言古诗,为酒后即兴之作,旨在借酒抒怀,以醉语作醒语。

三、读懂诗意

1.自主学习:参照注释,读懂词句的意思。

2.开展课堂竞赛。

(1)解释“结庐、人境、车马喧、尔、悠然、山气、日夕、相与还、辨、忘言”等词语在诗中的意思。

(2)描述诗句。

示例:

结庐在人境,而无车马喧。

描述:我在喧器扰攘的尘世建造房舍,却听不到车马的喧闹。

预设1:问君何能尔?心远地自偏。

描述:问你怎能这样呢?内心远离尘俗,自然就会觉得地处偏僻了。

预设2:采菊东篱下,悠然见南山。

描述:在东边的篱笆下采摘菊花,在闲适淡泊中无意间看见南山。

预设3:山气日夕佳,飞鸟相与还。

描述:山间的云气在傍晚愈发美好,一群群飞鸟结伴而还。

预设4:此中有真意,欲辩已忘言。

描述:这里边有人生的真正意义,想要分辨清楚,却不知怎样表达。

四、品读诗韵

小组合作探究。

(1)既然“结庐在人境”,为什么可以“而无车马喧”?

(2)能否把“悠然见南山”中的“见”字改为“望”字?为什么?

(3)“采菊东篱下”和“飞鸟相与还”两句中,“菊”和“飞鸟”两个意象有何象征意义?

(4)“此中有真意,欲辨已忘言”,陶渊明领会到的“真意”是什么?

预设:

(1)因为心情闲适,心志高远,所以居所也自然会显得偏僻安静,道出了感觉与处境之间的辩证关系。

(2)不能。“见”是指在漫不经心中偶见南山,写出了诗人无意得之、悠然忘我的心境,与全诗闲远散淡的氛围吻合。“望”更有目的性,更像是有意为之,会破坏诗歌自然而然、浑然天成的意境。

(3)“菊”——陶渊明“清风高节”的象征;“飞鸟”——陶渊明归返自然、躬耕自乐的象征。

(4)“真意”是指陶渊明领会到了返璞归真的自然意趣。

五、读透情理

1.提问:诗中哪两个词语最直接地表现了诗人的心境?

预设:

心远——远离官场、超脱世俗的志趣。

悠然——闲适淡泊,物我两忘的心境。

2.小结:诗歌通过描写诗人隐居生活的情趣,表达了诗人远离官场、超脱世俗的志趣,

以及闲适淡泊、物我两忘的心境。

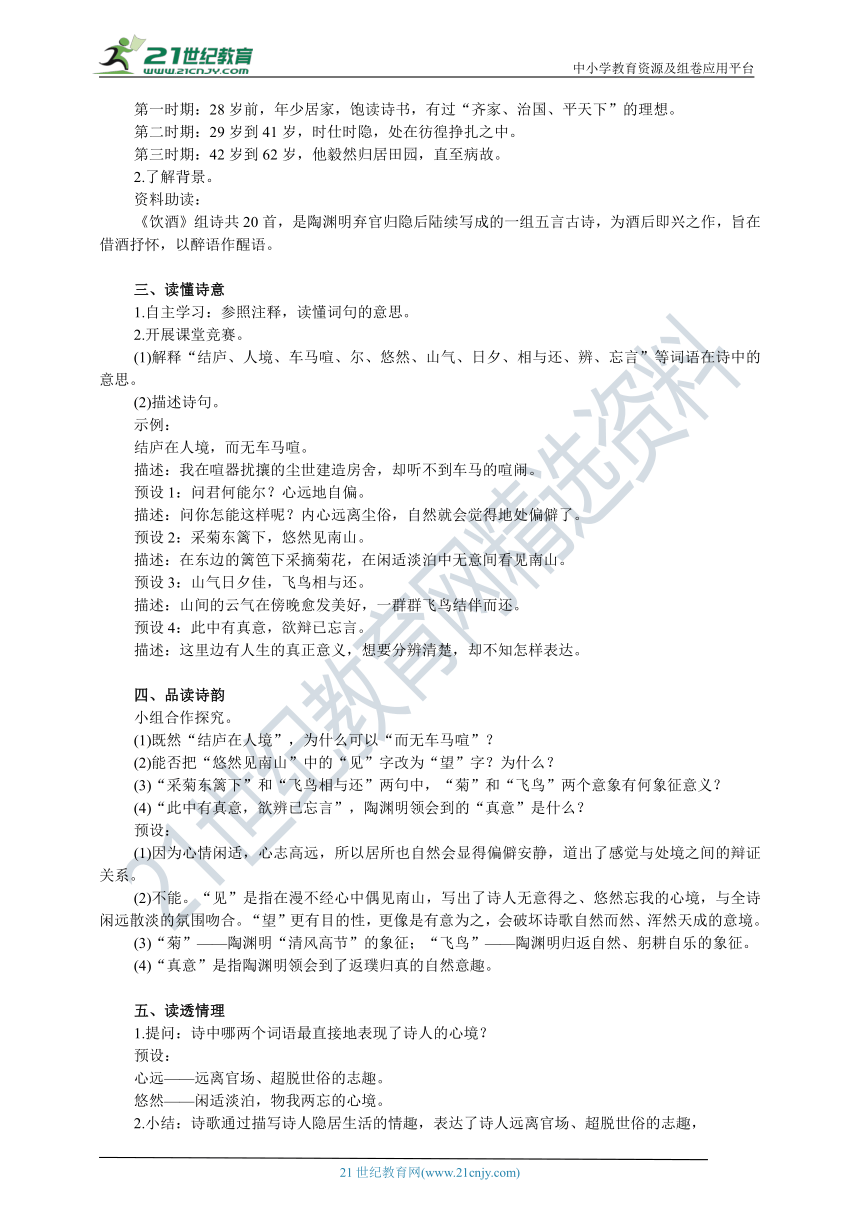

六、归纳方法

七、布置作业

1.背诵、默写《饮酒》(其五)。

2.解释“结庐”“人境”“悠然”“山气”“日夕”五个词语在《饮酒》(其五)中的意思。

3.回答问题:

(1)《饮酒》(其五)中,“采菊东篱下,悠然见南山”两句为什么能成为千古名句,被传诵至今?

(2)《饮酒》(其五)是陶渊明的言志之作,你从中看到了一个怎样的诗人形象?

第2课时《春望》雁门太守行》

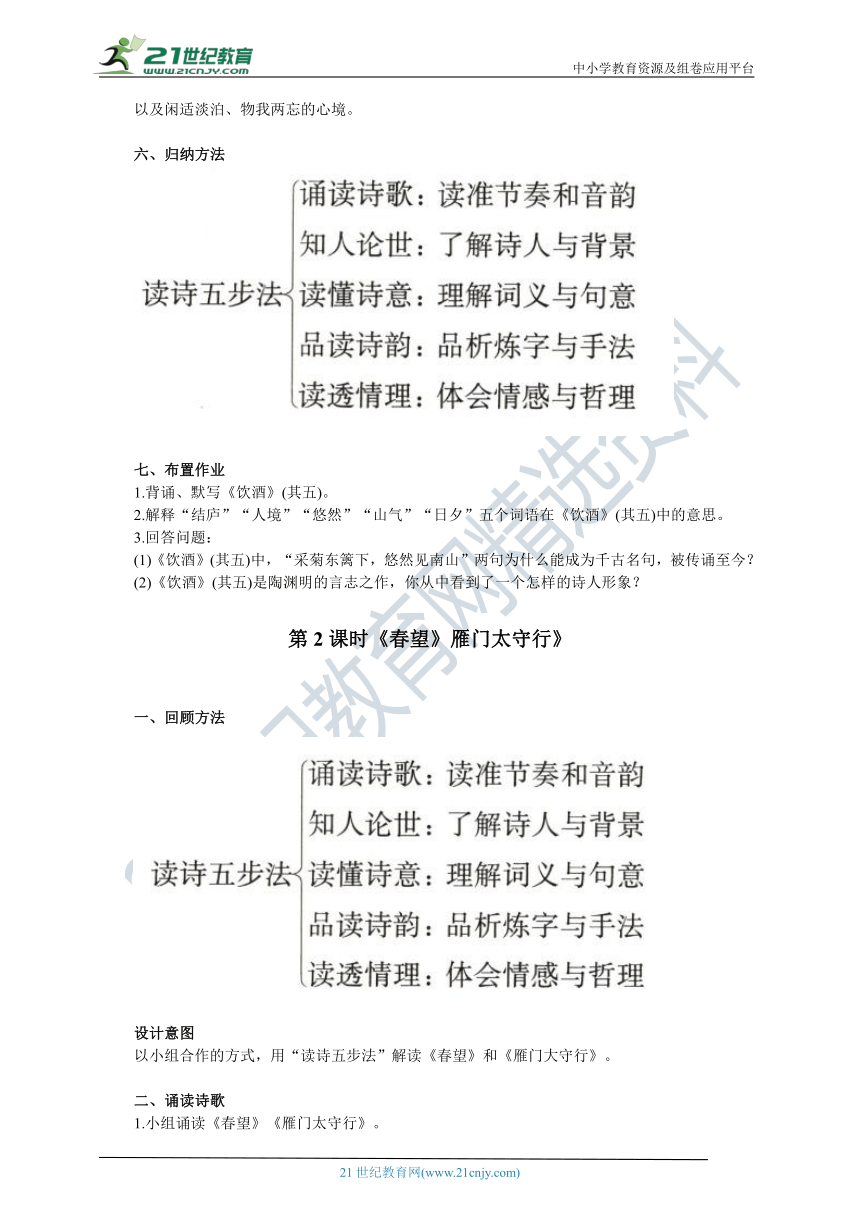

一、回顾方法

设计意图

以小组合作的方式,用“读诗五步法”解读《春望》和《雁门大守行》。

二、诵读诗歌

1.小组诵读《春望》《雁门太守行》。

2.小组合作归纳两首诗的韵律特点。

三、知人论世

小组合作探究:两首诗的写作背景有何相同之处?

预设:两首诗均创作于战乱之时。

“诗圣”杜甫,是唐朝盛极而衰的历史转折时期的伟大诗人。《春望》写于“安史之乱”。

“诗鬼”李贺,是中唐诗人,其时藩镇叛乱此起彼伏。《雁门太守行》描写的是平定藩镇叛乱的战争。

四、解读诗歌

小组合作学习:从意象、内容、手法、情感等方面比较阅读两首以战争为背景的诗歌。

预设:

《春望》 《雁门太守行》

意象 山河城郭——远景

荒草残木——中景

春花飞鸟——近景

稀疏白发——特写 黑云、城墙、甲光、太阳角声、血迹

红旗、鼓声

黄金台、玉龙宝剑

内容 战争中长安城的景象和百姓的生存状况 战争的场面和将士们的行动、决心

手法 1.以景衬情:首联勾画了已沦陷的长安城的破败景象,渲染出凄凉气氛,以烘托诗人忧国伤时之情。颔联以春天的美好景色反衬感时恨别之情。

2.移情、拟人:颔联赋予了花鸟以情思,形象地表达了感时恨别之情。

3.夸张:颈联以“家书抵万金”抒写了消息久盼不至的迫切与担忧,以及思亲念家之情。

4.动作描写:尾联的“搔”字,刻画了诗人的苍老之态,流露出诗人忧国思家悲已的情怀。 1.比喻、夸张:首联写敌军气焰嚣张,守军雄姿英发。

2.多角度描写:颔联在听觉上表现出战争规模之大,在视觉上暗示了战场血流成河,人员伤亡惨重。

3.侧面描写:颈联以天气苦寒烘托将士们艰苦卓越的斗争精神。

4.用典:尾联用了燕昭王在黄金台上招揽天下贤士的典故,含蓄地表现了边关将士们含身报国的决心。

情感 抒发了诗人忧国伤时、念家悲已之情。 高度赞颂边关将士们艰苦卓越的斗争精神和誓死报国的壮志豪情。

五、布置作业

1.背诵、默写《春望》《雁门太守行》。

2.解释“深”“烽火”“浑”“胜”四个词语在《春望》中的意思;解释‘摧”“角”“燕脂”“临”四个词语在《雁门太守行》中的意思。

3.回答问题:

(1)请展开想象,描述《春望》中“白头搔更短,浑欲不胜簪”所展现的画面,并揭示其含义。

(2)《雁门太守行》中,“报君黄金台上意,提搒玉龙为君死"两句运用了什么典故?表达了诗人怎样的情感?

第3课时《赤壁》《渔家傲》

一、诵读诗歌

自主诵读《赤壁》《渔家傲》。

设计意图

学生自主学习,以“读诗五步法”解读《赤壁》和《渔家傲》。

二、解读诗歌

自主学习:结合作者的生平,找出关键语句,分析两首诗词分别表现了作者对自身才华、命运的哪些认识?

预设:

《赤壁》 《渔家傲》

作者 生平 杜牧是宰相之孙,自视甚高,喜好谈兵,对自己的军事才能十分自负,怀抱用世之心,却处于晚唐这个无可作为的环境中,始终郁郁不得志。 李清照有“千古第一才女”之称,出身于书香门第,自小就在良好的家庭环境中打下文学基础。金兵入据中原后,国破家亡,流寓南方,境遇孤苦。

对自身才华、 命运的认识 “东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”:这里通过用典达到了以小见大的目的,即以二乔被锁喻东吴灭亡,反写历史,颠覆战果,表现了诗人对周瑜的不屑和嘲讽,流露出诗人生不逢时的感叹和“英雄无用武之地”的抑郁不平之气。 “我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句”:既是感慨自己空有才华而不能为世所用,又是叹息国难当头,文章无用,流露出对现实的强烈不满。“九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去”:流露出对没有战乱、没有离散、没有悲伤的美好境界的向往和追求,以及对现实的厌弃。

三、布置作业

1、背诵、默写《赤壁》《渔家傲》。

2.解释“销”“将”“认”“与”四个词语在《赤壁》中的意思;解释“殷勤”“报”“嗟”“举”“蓬舟”五个词语在《渔家傲》中的意思。

3.回答问题:

(1)将《赤壁》中的“铜雀春深锁二乔”换成“国破家亡在此朝”好不好?为什么?

(2)说说你对《渔家傲》“学诗谩有惊人句”一句中“

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

《诗词五首》

教学目标

1.熟读、背诵五首诗词,体会不同体裁的诗歌的韵律特点。

2.读懂诗意,品析诗歌的遣词造句、意象选择和艺术手法。

3.结合诗人生平和诗歌创作背景,理解诗歌中寄寓的情感。

课时安排

3课时。

教学过程

第1课时饮酒(其五)

一、诵读诗歌

1.自由诵读,读准确,读通顺。

2.请学生先听录音范读,然后根据诗意读出停顿,用“/”表示。

预设:

结庐/在/人境,而无/车马/喧。

问君/何能/尔?心远/地/自偏。

采菊/东篱/下,悠然/见/南山。

山气/日夕/佳,飞鸟/相与/还。

此中/有/真意,欲辨/已/忘言。

3.圈出诗句的韵脚并注音,说说诗歌押什么韵。

预设:

韵脚是“喧”“偏”“山”“还”“言”。偶句全押韵。

4.读出问句的升调,答句的意味深长。

预设:

问君何能尔?↑

5.归纳古体诗的特点。

预设:

古体诗,为近体诗形成以前,除楚辞体外各种诗体的通称。每句字数不拘,有四言、五言、六言、七言、杂言诸体;不求对仗,平仄用韵也较自由。

设计意图

教师讲读《饮酒》(其五)并归纳出“读诗五步法”。这是往后几首诗学习的典范。

二、知人论世

1.走近诗人。

资料助读:

东晋末年,"篡”“乱”交替,时局动荡不安,官场污独,世风大坏。

处在这个时期的陶渊明既不能实现理想,也不愿受制于人,与官场同流合污。相形之下,大自然与田园成为他心中的一方净土。以他的人生经历看,大体可分为三个时期。

第一时期:28岁前,年少居家,饱读诗书,有过“齐家、治国、平天下”的理想。

第二时期:29岁到41岁,时仕时隐,处在彷徨挣扎之中。

第三时期:42岁到62岁,他毅然归居田园,直至病故。

2.了解背景。

资料助读:

《饮酒》组诗共20首,是陶渊明弃官归隐后陆续写成的一组五言古诗,为酒后即兴之作,旨在借酒抒怀,以醉语作醒语。

三、读懂诗意

1.自主学习:参照注释,读懂词句的意思。

2.开展课堂竞赛。

(1)解释“结庐、人境、车马喧、尔、悠然、山气、日夕、相与还、辨、忘言”等词语在诗中的意思。

(2)描述诗句。

示例:

结庐在人境,而无车马喧。

描述:我在喧器扰攘的尘世建造房舍,却听不到车马的喧闹。

预设1:问君何能尔?心远地自偏。

描述:问你怎能这样呢?内心远离尘俗,自然就会觉得地处偏僻了。

预设2:采菊东篱下,悠然见南山。

描述:在东边的篱笆下采摘菊花,在闲适淡泊中无意间看见南山。

预设3:山气日夕佳,飞鸟相与还。

描述:山间的云气在傍晚愈发美好,一群群飞鸟结伴而还。

预设4:此中有真意,欲辩已忘言。

描述:这里边有人生的真正意义,想要分辨清楚,却不知怎样表达。

四、品读诗韵

小组合作探究。

(1)既然“结庐在人境”,为什么可以“而无车马喧”?

(2)能否把“悠然见南山”中的“见”字改为“望”字?为什么?

(3)“采菊东篱下”和“飞鸟相与还”两句中,“菊”和“飞鸟”两个意象有何象征意义?

(4)“此中有真意,欲辨已忘言”,陶渊明领会到的“真意”是什么?

预设:

(1)因为心情闲适,心志高远,所以居所也自然会显得偏僻安静,道出了感觉与处境之间的辩证关系。

(2)不能。“见”是指在漫不经心中偶见南山,写出了诗人无意得之、悠然忘我的心境,与全诗闲远散淡的氛围吻合。“望”更有目的性,更像是有意为之,会破坏诗歌自然而然、浑然天成的意境。

(3)“菊”——陶渊明“清风高节”的象征;“飞鸟”——陶渊明归返自然、躬耕自乐的象征。

(4)“真意”是指陶渊明领会到了返璞归真的自然意趣。

五、读透情理

1.提问:诗中哪两个词语最直接地表现了诗人的心境?

预设:

心远——远离官场、超脱世俗的志趣。

悠然——闲适淡泊,物我两忘的心境。

2.小结:诗歌通过描写诗人隐居生活的情趣,表达了诗人远离官场、超脱世俗的志趣,

以及闲适淡泊、物我两忘的心境。

六、归纳方法

七、布置作业

1.背诵、默写《饮酒》(其五)。

2.解释“结庐”“人境”“悠然”“山气”“日夕”五个词语在《饮酒》(其五)中的意思。

3.回答问题:

(1)《饮酒》(其五)中,“采菊东篱下,悠然见南山”两句为什么能成为千古名句,被传诵至今?

(2)《饮酒》(其五)是陶渊明的言志之作,你从中看到了一个怎样的诗人形象?

第2课时《春望》雁门太守行》

一、回顾方法

设计意图

以小组合作的方式,用“读诗五步法”解读《春望》和《雁门大守行》。

二、诵读诗歌

1.小组诵读《春望》《雁门太守行》。

2.小组合作归纳两首诗的韵律特点。

三、知人论世

小组合作探究:两首诗的写作背景有何相同之处?

预设:两首诗均创作于战乱之时。

“诗圣”杜甫,是唐朝盛极而衰的历史转折时期的伟大诗人。《春望》写于“安史之乱”。

“诗鬼”李贺,是中唐诗人,其时藩镇叛乱此起彼伏。《雁门太守行》描写的是平定藩镇叛乱的战争。

四、解读诗歌

小组合作学习:从意象、内容、手法、情感等方面比较阅读两首以战争为背景的诗歌。

预设:

《春望》 《雁门太守行》

意象 山河城郭——远景

荒草残木——中景

春花飞鸟——近景

稀疏白发——特写 黑云、城墙、甲光、太阳角声、血迹

红旗、鼓声

黄金台、玉龙宝剑

内容 战争中长安城的景象和百姓的生存状况 战争的场面和将士们的行动、决心

手法 1.以景衬情:首联勾画了已沦陷的长安城的破败景象,渲染出凄凉气氛,以烘托诗人忧国伤时之情。颔联以春天的美好景色反衬感时恨别之情。

2.移情、拟人:颔联赋予了花鸟以情思,形象地表达了感时恨别之情。

3.夸张:颈联以“家书抵万金”抒写了消息久盼不至的迫切与担忧,以及思亲念家之情。

4.动作描写:尾联的“搔”字,刻画了诗人的苍老之态,流露出诗人忧国思家悲已的情怀。 1.比喻、夸张:首联写敌军气焰嚣张,守军雄姿英发。

2.多角度描写:颔联在听觉上表现出战争规模之大,在视觉上暗示了战场血流成河,人员伤亡惨重。

3.侧面描写:颈联以天气苦寒烘托将士们艰苦卓越的斗争精神。

4.用典:尾联用了燕昭王在黄金台上招揽天下贤士的典故,含蓄地表现了边关将士们含身报国的决心。

情感 抒发了诗人忧国伤时、念家悲已之情。 高度赞颂边关将士们艰苦卓越的斗争精神和誓死报国的壮志豪情。

五、布置作业

1.背诵、默写《春望》《雁门太守行》。

2.解释“深”“烽火”“浑”“胜”四个词语在《春望》中的意思;解释‘摧”“角”“燕脂”“临”四个词语在《雁门太守行》中的意思。

3.回答问题:

(1)请展开想象,描述《春望》中“白头搔更短,浑欲不胜簪”所展现的画面,并揭示其含义。

(2)《雁门太守行》中,“报君黄金台上意,提搒玉龙为君死"两句运用了什么典故?表达了诗人怎样的情感?

第3课时《赤壁》《渔家傲》

一、诵读诗歌

自主诵读《赤壁》《渔家傲》。

设计意图

学生自主学习,以“读诗五步法”解读《赤壁》和《渔家傲》。

二、解读诗歌

自主学习:结合作者的生平,找出关键语句,分析两首诗词分别表现了作者对自身才华、命运的哪些认识?

预设:

《赤壁》 《渔家傲》

作者 生平 杜牧是宰相之孙,自视甚高,喜好谈兵,对自己的军事才能十分自负,怀抱用世之心,却处于晚唐这个无可作为的环境中,始终郁郁不得志。 李清照有“千古第一才女”之称,出身于书香门第,自小就在良好的家庭环境中打下文学基础。金兵入据中原后,国破家亡,流寓南方,境遇孤苦。

对自身才华、 命运的认识 “东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”:这里通过用典达到了以小见大的目的,即以二乔被锁喻东吴灭亡,反写历史,颠覆战果,表现了诗人对周瑜的不屑和嘲讽,流露出诗人生不逢时的感叹和“英雄无用武之地”的抑郁不平之气。 “我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句”:既是感慨自己空有才华而不能为世所用,又是叹息国难当头,文章无用,流露出对现实的强烈不满。“九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去”:流露出对没有战乱、没有离散、没有悲伤的美好境界的向往和追求,以及对现实的厌弃。

三、布置作业

1、背诵、默写《赤壁》《渔家傲》。

2.解释“销”“将”“认”“与”四个词语在《赤壁》中的意思;解释“殷勤”“报”“嗟”“举”“蓬舟”五个词语在《渔家傲》中的意思。

3.回答问题:

(1)将《赤壁》中的“铜雀春深锁二乔”换成“国破家亡在此朝”好不好?为什么?

(2)说说你对《渔家傲》“学诗谩有惊人句”一句中“

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读