人教版七上:第14课 匈奴的兴起及与汉朝的和战 说课课件

文档属性

| 名称 | 人教版七上:第14课 匈奴的兴起及与汉朝的和战 说课课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-09-21 09:27:12 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

说 教 材

说 教 法

说 学 法

教学流程

课后反思

本课主要讲述冒顿单于统一蒙古草原、卫青、霍去病出击匈奴以及昭君出塞等历史事件,以汉与匈奴两个民族之间的关系为重点进行编排。

本课内容多,时间跨度大,前承汉朝的大一统,后启丝绸之路,并肩负着培养学生正确的历史观和民族观的任务。

教

材

简

析

教 材 简 析

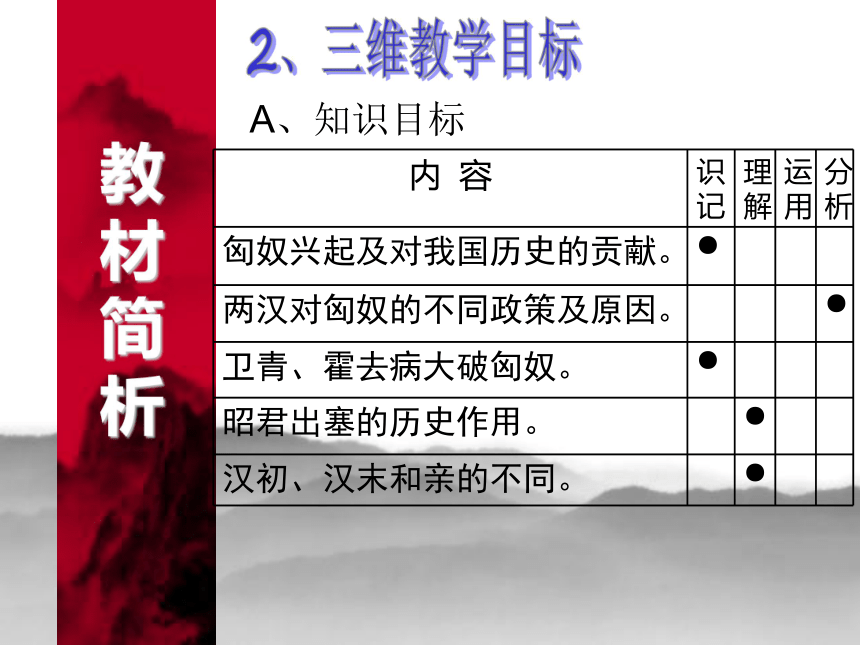

内 容 识记 理解 运用 分析

匈奴兴起及对我国历史的贡献。 ●

两汉对匈奴的不同政策及原因。 ●

卫青、霍去病大破匈奴。 ●

昭君出塞的历史作用。 ●

汉初、汉末和亲的不同。 ●

A、知识目标

教 材 简 析

B、能力目标

通过思考和探究卫青、霍去病大

破匈奴和昭君出塞所起的历史作

用培养运用历史唯物主义的基本

观点分析、评价历史问题的能

力 。

C、情感态度价值观

我国自古就是一个多民族的

国家,祖国的历史是由各民

族人民共同创造的。民族友

好是多民族国家历史发展的

主流。

教 材 简 析

教 材 简 析

重点

难点

匈奴的兴起,卫青、霍去病大破匈奴。

正确理解当时的民族关系。

教 法 简 介

本课的授课对象是初一学生。初一学生擅长形象思维,活泼好奇,有创新意识,容易调动情绪。尽量从浅显入手,使知识简单化,具体化,便于学生掌握。

教 法 简 介

听、看、讲、想、

做、动静转换

合作学习小组

学 法 选 择

根据有效教育的原则,以合

作学习小组为单位,相互关

注、相互倾听,合作竞争,

共同探讨。

教 学 设 计

创设一个情境

理清一条线索

紧扣一个核心

搭建一个舞台

和平

1、汉武帝从匈奴手中夺取了

A、河套地区 B、河西走廊地区

C、漠北地区 D、河套和河西走廊地区

2、昭君出塞和亲的对象是

A、冒顿单于 B、呼韩邪单于

C、成吉思汗 D、汉元帝

昭君自有千秋在

胡汉和亲识见高

胡:匈奴

汉:汉朝

时间:

秦汉之际

蒙古草原

冒顿单于

军事上:骑兵力量强大

经济上:畜牧业、手工业发达

农业开始起步。

一、匈奴的兴起

地点:

首领:

原因:

冒顿(mò dú)

单于(chán yú)

二、汉朝与匈奴的和战

西汉初期

表现:和亲

结果:未能阻止匈奴南下。

原因:汉初国力相对弱小。

西汉中期

表现:卫青、霍去病大破匈奴。

影响:解除了匈奴对西汉边境的威胁。

二、汉朝与匈奴的和战

原因:汉武帝时西汉国力强盛。

西汉末期

二、汉朝与匈奴的和战

材料二:

材料一:

亡我祁连山,使我六畜不蕃息; 失我焉支山,使我嫁妇无颜色。

——《汉书·佚名·匈奴民歌》

武帝时,汉朝虽大胜,损失也十分巨大,仅元狩四年,汉朝“两军士死者数万人”,马消耗了十几万,“天下马少,匹二十万”。武帝后期,为了应付长年战争“倾国殚货”,”百姓流离”,“海内虚耗,户口减半”。

同学们,如果你是当时参与决策的大臣之一,面对主战派和主和派,你会建议君主采取哪方建议?为什么?

大组轮流辩论

汉朝组

匈奴组

材料三:

在当时汉与匈奴的边境线上都发

现了汉代的钱币和工艺品,这说明汉

与匈奴之间的交流和往来,并没有完

全被万里长城和军事堡垒所遮断。

课本剧

昭君出塞

边城晏闭,牛马布野,三世亡犬吠之警,黎庶无干戈之役。

昭君出塞

王昭君是和平的使者,促进了汉族和匈奴族的友好相处,推动了汉匈的经济文化交流。

和亲对象:

呼

韩

邪

单

于

(yé)

昭君出塞和汉初的“和亲”都是汉朝

女子远嫁匈奴,两者有什么不同呢?

是在国力弱小情况下,被迫采取的求和之策,不能实现真正的和平。

汉初和亲

昭君出塞时

双方是自愿的交往。通过和亲实现了民族的融合和长久的和平。

本课教学的过程中,贯彻了以学生为主体的原则,最大限度调动了学生的思考能力。特别是让学生置身于历史背景中去思考历史的走向,这让年少的学生充满了指点江山、改造历史的崇高感和使命感,充分调动了他们的兴趣。

但是在讲一个核心的时候,感情丰富的学生往往比较难接受要和平不要战争的观点,应该多加点拨,也是课后应该深入研究的一个教学技巧。

西汉和匈奴战争示意图

收复河套地区、河西走廊,使匈奴王庭远遁。

说 教 材

说 教 法

说 学 法

教学流程

课后反思

本课主要讲述冒顿单于统一蒙古草原、卫青、霍去病出击匈奴以及昭君出塞等历史事件,以汉与匈奴两个民族之间的关系为重点进行编排。

本课内容多,时间跨度大,前承汉朝的大一统,后启丝绸之路,并肩负着培养学生正确的历史观和民族观的任务。

教

材

简

析

教 材 简 析

内 容 识记 理解 运用 分析

匈奴兴起及对我国历史的贡献。 ●

两汉对匈奴的不同政策及原因。 ●

卫青、霍去病大破匈奴。 ●

昭君出塞的历史作用。 ●

汉初、汉末和亲的不同。 ●

A、知识目标

教 材 简 析

B、能力目标

通过思考和探究卫青、霍去病大

破匈奴和昭君出塞所起的历史作

用培养运用历史唯物主义的基本

观点分析、评价历史问题的能

力 。

C、情感态度价值观

我国自古就是一个多民族的

国家,祖国的历史是由各民

族人民共同创造的。民族友

好是多民族国家历史发展的

主流。

教 材 简 析

教 材 简 析

重点

难点

匈奴的兴起,卫青、霍去病大破匈奴。

正确理解当时的民族关系。

教 法 简 介

本课的授课对象是初一学生。初一学生擅长形象思维,活泼好奇,有创新意识,容易调动情绪。尽量从浅显入手,使知识简单化,具体化,便于学生掌握。

教 法 简 介

听、看、讲、想、

做、动静转换

合作学习小组

学 法 选 择

根据有效教育的原则,以合

作学习小组为单位,相互关

注、相互倾听,合作竞争,

共同探讨。

教 学 设 计

创设一个情境

理清一条线索

紧扣一个核心

搭建一个舞台

和平

1、汉武帝从匈奴手中夺取了

A、河套地区 B、河西走廊地区

C、漠北地区 D、河套和河西走廊地区

2、昭君出塞和亲的对象是

A、冒顿单于 B、呼韩邪单于

C、成吉思汗 D、汉元帝

昭君自有千秋在

胡汉和亲识见高

胡:匈奴

汉:汉朝

时间:

秦汉之际

蒙古草原

冒顿单于

军事上:骑兵力量强大

经济上:畜牧业、手工业发达

农业开始起步。

一、匈奴的兴起

地点:

首领:

原因:

冒顿(mò dú)

单于(chán yú)

二、汉朝与匈奴的和战

西汉初期

表现:和亲

结果:未能阻止匈奴南下。

原因:汉初国力相对弱小。

西汉中期

表现:卫青、霍去病大破匈奴。

影响:解除了匈奴对西汉边境的威胁。

二、汉朝与匈奴的和战

原因:汉武帝时西汉国力强盛。

西汉末期

二、汉朝与匈奴的和战

材料二:

材料一:

亡我祁连山,使我六畜不蕃息; 失我焉支山,使我嫁妇无颜色。

——《汉书·佚名·匈奴民歌》

武帝时,汉朝虽大胜,损失也十分巨大,仅元狩四年,汉朝“两军士死者数万人”,马消耗了十几万,“天下马少,匹二十万”。武帝后期,为了应付长年战争“倾国殚货”,”百姓流离”,“海内虚耗,户口减半”。

同学们,如果你是当时参与决策的大臣之一,面对主战派和主和派,你会建议君主采取哪方建议?为什么?

大组轮流辩论

汉朝组

匈奴组

材料三:

在当时汉与匈奴的边境线上都发

现了汉代的钱币和工艺品,这说明汉

与匈奴之间的交流和往来,并没有完

全被万里长城和军事堡垒所遮断。

课本剧

昭君出塞

边城晏闭,牛马布野,三世亡犬吠之警,黎庶无干戈之役。

昭君出塞

王昭君是和平的使者,促进了汉族和匈奴族的友好相处,推动了汉匈的经济文化交流。

和亲对象:

呼

韩

邪

单

于

(yé)

昭君出塞和汉初的“和亲”都是汉朝

女子远嫁匈奴,两者有什么不同呢?

是在国力弱小情况下,被迫采取的求和之策,不能实现真正的和平。

汉初和亲

昭君出塞时

双方是自愿的交往。通过和亲实现了民族的融合和长久的和平。

本课教学的过程中,贯彻了以学生为主体的原则,最大限度调动了学生的思考能力。特别是让学生置身于历史背景中去思考历史的走向,这让年少的学生充满了指点江山、改造历史的崇高感和使命感,充分调动了他们的兴趣。

但是在讲一个核心的时候,感情丰富的学生往往比较难接受要和平不要战争的观点,应该多加点拨,也是课后应该深入研究的一个教学技巧。

西汉和匈奴战争示意图

收复河套地区、河西走廊,使匈奴王庭远遁。

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能