人教版七上:第20课 北方民族大融合

文档属性

| 名称 | 人教版七上:第20课 北方民族大融合 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 21.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 08:41:26 | ||

图片预览

文档简介

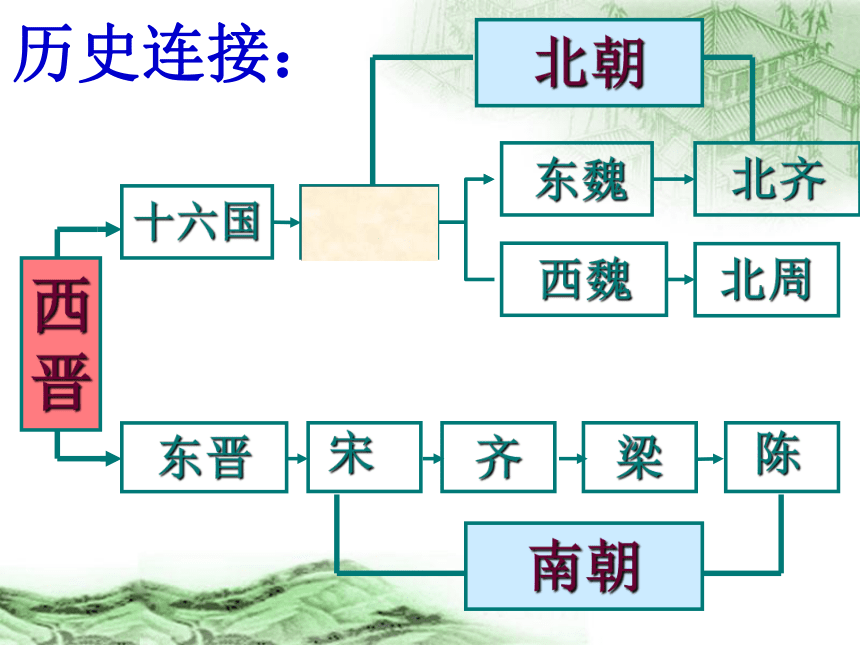

课件54张PPT。北齐西魏北周十六国北朝

南朝梁齐东晋西

晋北魏东魏宋陈历史连接:

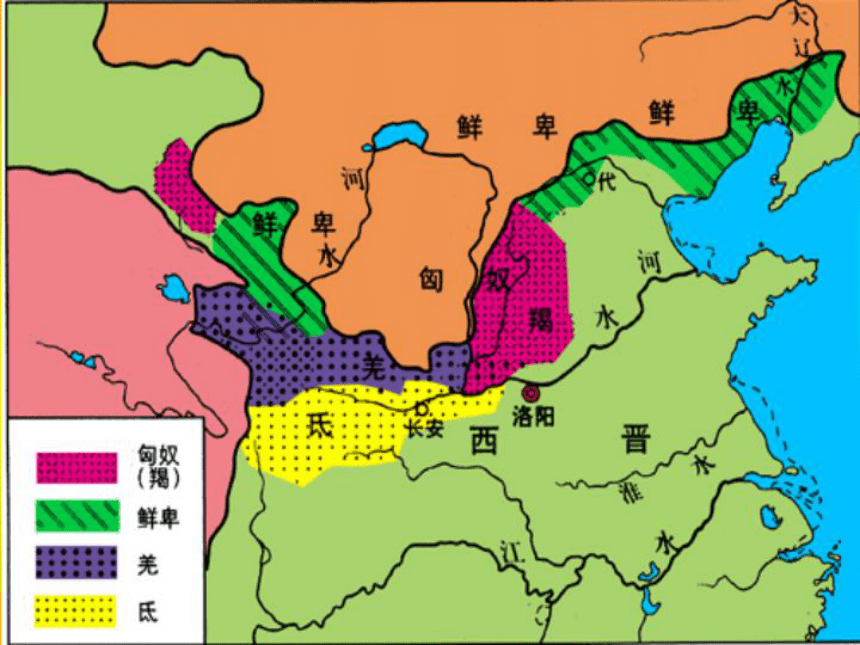

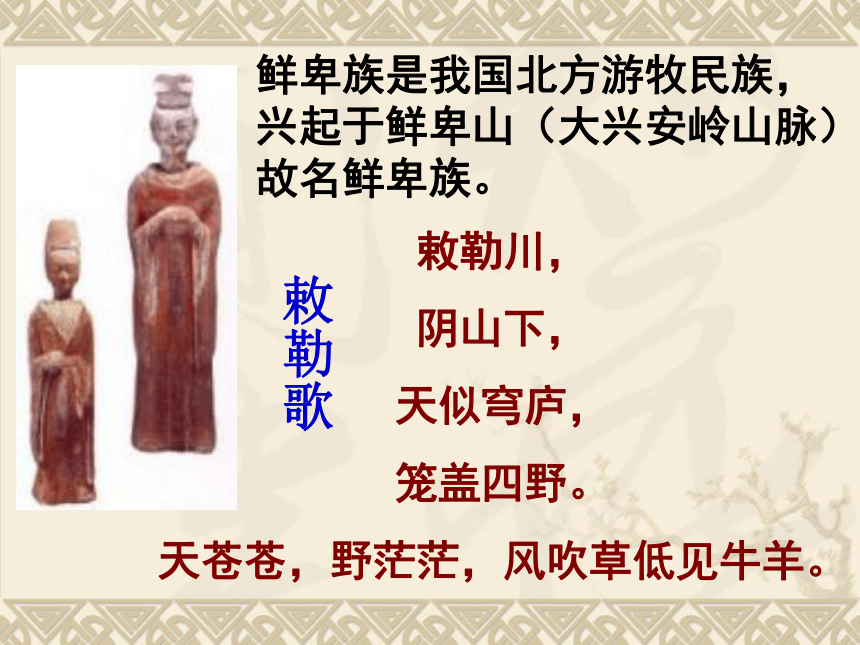

第20课北方民族大融合 鲜卑族是我国北方游牧民族,兴起于鲜卑山(大兴安岭山脉) 故名鲜卑族。 敕勒川,

阴山下,

天似穹庐,

笼盖四野。

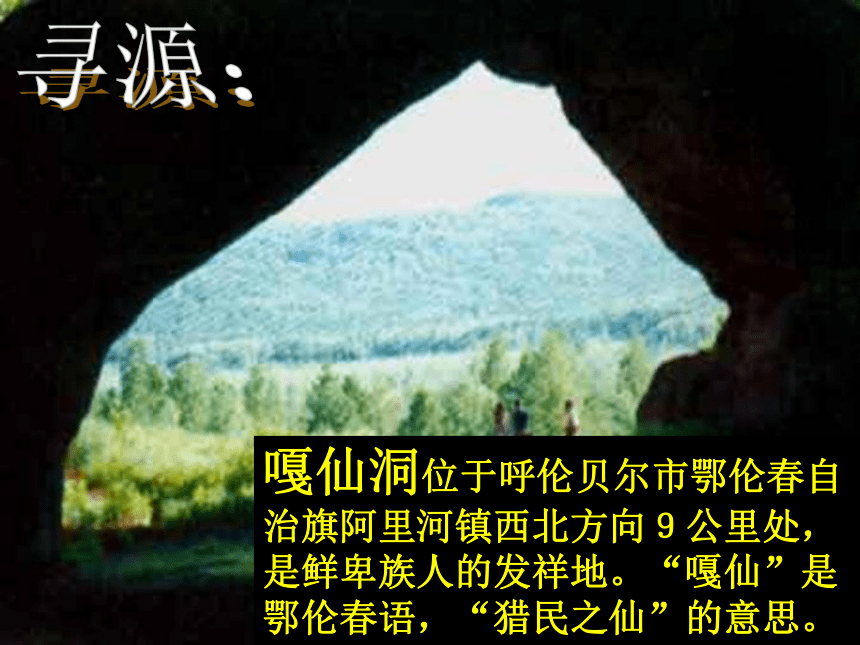

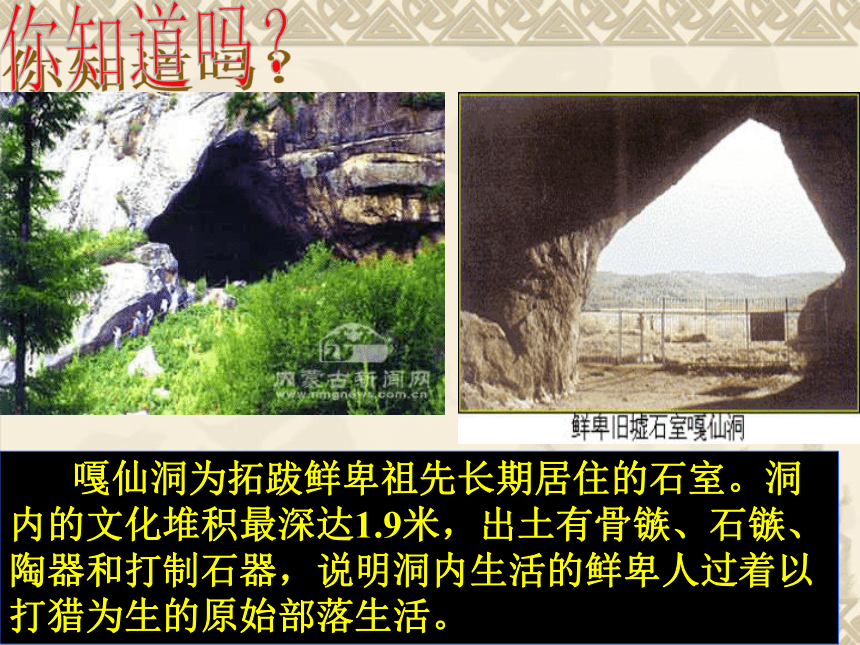

天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。敕勒歌鲜卑族起源于大兴安岭寻源嘎仙洞位于呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇西北方向9公里处,是鲜卑族人的发祥地。“嘎仙”是鄂伦春语,“猎民之仙”的意思。 寻源:你知道吗? 嘎仙洞为拓跋鲜卑祖先长期居住的石室。洞内的文化堆积最深达1.9米,出土有骨镞、石镞、陶器和打制石器,说明洞内生活的鲜卑人过着以打猎为生的原始部落生活。 一 、北方的统一和民族融合 鲜卑族的兴起: 四世纪后期 北魏统一黄河流域:439年公元386年,鲜卑人拓跋圭建立北魏。

公元439年,

拓跋焘统一黄河流域。 北魏统一黄河流域,使得当时北方各族的生产技术和生活习俗发生了怎样的变化?阅读思考南北朝裤褶胡汉杂居 汉人胡食 北朝的《齐民要术》也谈到胡人的饮食习惯对汉人的影响,它提到的“胡物”有:胡饼、胡椒酒、胡饭、胡羹等。中原地区的汉人已经把胡人的饮食习惯吸收到自己的生活中,逐步采用烧烤兽肉、奶酪为饮料的胡人习俗。 黄河流域 成为趋势民族融合具体表现:服饰、饮食、生产技术的变化一 、北方的统一和民族融合 鲜卑族的兴起: 四世纪后期. 北魏统一黄河流域:439年民族融合趋势形成北魏的情况:

1、中央和地方官吏没有俸禄。

2、社会结构与政治体制具有游牧与农业相结合的形态。

3、地方富商大贾以权谋私,无所不为。

4、两种不同的文化相撞,一直以来“以胡治汉”、“胡汉分治”进行统治。民族分化严重,不利于统治。

鲜卑族的文化极其落后,统一北方后,面对民族融合的趋势,摆在北魏统治者面前的最大的难题就是巩固统治,如果你是孝文帝,你该怎么办?想一想? 改革二.孝文帝迁都洛阳拓跋宏(后改姓元)

(467-499) 庙号:高祖

谥号:魏孝文帝。 出 生 地:平城

(今山西大同北) 民 族:鲜卑族 信 仰:佛教 特 长:诗赋 《魏书》说他“雅好读书,手不释卷。五经之意,览之便讲,学不师授,探其精奥······才藻富瞻,好为文章,诗歌铭颂,任兴而作,有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。”以小见大(孝文)帝幼有至性,年四岁,父亲患痈,帝亲自吮脓。(孝文)帝五岁,受禅于太皇,“代亲之感,内切于心”,乃泪不能止。490年,冯太后崩于太和殿。孝文帝五天五夜浆水不入口,哀痛至极,上谥曰:“文明太皇太后”,史称文明冯太后。悲平城,驱马入云中,阴山常晦雪,荒松无罢风。

——《悲平城》当时流行的歌谣:纥于山头(今山西大同市)冻死雀,何不飞去生处乐?材料说明历史上平城这个地方怎么样?原因: 1、 北魏定都平城,那里出产的粮食不能满足都城众多人口的需要。

2、平城位置偏北,不利于统治中原和接受汉族先进文化。二.孝文帝迁都洛阳维护自己的统治学习汉族先进的文化 洛阳是我国古都之一,驰名中外的历史文化名城,你还记得我们

学过的哪些朝代曾在这里建都?考考你东周 东汉 曹魏 西晋迁都是一帆风顺的吗?

孝文帝是如何做的?阅读思考

(旁白)公元493年的一天,孝文帝正在和大臣们议论朝政。

孝文帝:南齐素来为我大敌,朕准备近期大举讨伐南齐,不知诸位爱卿意下如何?

拓跋澄:臣认为如此兴师动众,时机还不成熟。

孝文帝:(大怒)国家是朕的国家,你想阻挠朕用兵么?

(旁白):孝文帝回到宫中,下旨单独召见拓跋澄。

拓跋澄:拜见陛下!

孝文帝:免礼。老实告诉你,朕刚才向你发火,是为了吓唬大家,朕真正的意思不是打仗,而是迁都。平城不适宜进行政治改革。我们已统一黄河流域,朕要用汉族先进的礼仪文化来治理国家,必须迁都才行。这回朕出兵伐齐,是想借此机会迁都中原,你认为怎样?

拓跋澄:(恍然大悟)臣错怪陛下了。既是为了国家发展,迁都之事,我定当全力支持。第一场历史剧:迁都之争(魏孝文帝/拓跋澄/大臣甲、乙) (旁白):公元493年,孝文帝亲率三十多万大军南下,从平城出发到达洛阳。正好碰到秋雨连绵,足足下了一个月,到处泥泞不堪,行军十分困难,孝文帝仍然下令继续进军。

大臣甲:陛下,行军至此,秋雨连绵,人马早已疲惫不堪,万不可继续前行,望陛下三思而行。

孝文帝:这次我们兴师动众,如果半途而废,岂不是给后代人笑话?如果不能南进,就把国都迁到这里。诸位认为怎么样?”

(旁白:一些大臣面露不情愿之色)

大臣甲:陛下,万万不可迁都啊,它会招致王公贵族的反对, 平城定为都城是祖上定下来的,迁都会引起大家的不安啊。

大臣乙:陛下,迁都可是个不小的工程,要耗费多少人力、物力、财力啊!从国家大计考虑,万万不可迁都啊!

第二场孝文帝:(转向拓跋澄)爱卿,你的意见呢?

拓跋澄:陛下,我认为迁都是明智之举。目前,我们的统治重点、经济来源都在中原。一旦迁都成功,洛阳优越的自然条件将带给我们更多的财力和物力,将有利于我们对中原地区的统治。 (转向各位大臣)你们说是不是这样?

大臣甲:(怀疑地)中原地区是汉人之地,人多势众,我们鲜卑人少,迁都洛阳,人生地不熟的,生活习俗也不相同,会不会导致魏朝成为汉人的天下?请陛下三思。

大臣乙:我也同意迁都。平城自然条件较差,不适宜农业生产,所产粮食还不够我们日常生活所需.而洛阳是东汉都城,有发展基础,而且地理、气候条件优越,是理想的建都之地。第三场 旁白:各大臣针锋相对,互不相让,争论不休。)

孝文帝:作为帝王,应以四海为家,南征北战不是常事吗?况且,我们的祖先也几次迁都,怎么独独朕就不能迁都?如果你们不同意迁都,那我们只好继续南下。

(旁白:众大臣犹豫不决,窃窃私语)

孝文帝:你们还犹豫什么,同意的往左边站,不同意的站在右边。

(旁白:拓跋澄抬腿站到左边,有的大臣犹豫了一下,看到孝文帝态度坚决,也跟着站到左边。)

齐呼:只要陛下停止南伐,我们同意迁都洛阳。

(旁白:公元494年,孝文帝派拓跋澄回到平城,将鲜卑贵族全部迁到洛阳,至此,孝文帝迁都顺利完成。)第四场迁都原因: 1、 北魏定都平城,那里出产的粮食不能满足都城众多人口的需要。

2、平城位置偏北,不利于统治中原和接受汉族先进文化。二.孝文帝迁都洛阳迁都影响:1 、使洛阳获得发展和繁荣。

2 、为孝文帝进一步改革奠定了基础。

3 、促进了民族融合。

孝文帝改革三、北魏孝文帝改革的措施北魏统一黄河流域,民族融合趋势形成.背景:北魏孝文帝改革措施: ②穿汉服①说汉语③改汉姓④结汉亲⑤用汉制⑥学汉礼⑦迁都洛阳 魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”①说汉语 ②穿汉服从普通老百姓到大臣皇帝的服饰均已汉化刘独孤贺贺赖陆步六孤穆邱穆陵长孙拔拔元拓跋汉姓鲜卑姓③改汉姓与汉族通婚④结汉亲孝文帝娶汉臣李冲之女为皇妃,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门,鲜卑、汉族互为姻亲。 “动脑筋”:北魏孝文帝之后,北魏的皇帝多用“孝”字作为谥号,这是为什么? 北魏孝文帝后,北魏王朝注意学习汉族的礼法,尊崇孔子,提倡以孝治国。 ⑥学汉礼三、北魏孝文帝改革的措施措施:促进了民族融合。北魏统一黄河流域,民族融合趋势形成.背景:历史作用: ②穿汉服①说汉语③改汉姓④结汉亲⑤用汉制⑥学汉礼⑦迁都洛阳北魏孝文帝改革的根本目的:巩固统治北魏北朝的更替当年留守祖籍鲜卑山嘎仙洞的另一支鲜卑部族人,就是今天的锡伯族。东汉魏蜀吴西晋十六国东晋北魏东魏西魏北齐北周隋宋齐梁陈南朝北朝小结:各族人民长期接触民族融合的趋势北魏政府的改革迁都洛阳改革措施民族融合想一想 孝文帝当时是一个战胜者、征服者,他为什么一定要坚持实施这样的汉化政策,他可不可以用武力将鲜卑文化推行于中国北方? 这也证明了一个历史上的通则,就是一个文化水平低的民族,即使最初能以武力征服一个文化水平高的民族,但始终还是会被这个文化水平高的民族所溶化进而消失无踪。 北魏孝文帝能在民族融合中起如此重要作用,主要是因为他早年所受的教育,还是有什么更深刻的原因?各族人民

长期接触民族融

合趋势北魏政

府改革迁都

洛阳改革

措施促进民

族融合讨论反思:你怎么看待孝文帝? 孝文帝的可贵之处,就在于他的改革完全

是自觉、积极、主动的。 北魏孝文帝的改革加速了北方少数民族封建化的进程,促进了北方民族大融合,有利于社会的进步,应加以肯定,他是我国历史上著名的少数民族的政治家和改革家。今天的日常生活中,汉族与少数民族相互影响现象有哪些?畅所欲言 汉人最初是席地而座。所谓席地而座即以席为坐。在床、席上跪坐,其实是一种很不舒服的坐姿;两席屈折,膝向前,上身的体重全部由臀部挤压在腿上,下肢极易酸麻,久之还可能变形。所以,一旦属于高坐具的胡床传入,很快受到部份汉人的欢迎。胡床最初是一种以绳跳马连缀木上,可开可合,携带方便,无靠背的折叠凳,类似今天的马扎。汉人使用胡床,开始只见于军旅,到了北朝,从宫廷到民间都有人以胡床为坐具。——曹文柱、赵世瑜《飘逝的岁月——中国社会史》你知道吗?就座方式: “席地而坐” 胡床1、439年统一黄河流域的是( )

A、三国中的魏国

B、氐族建立的前秦政权

C、鲜卑族建立的北魏政权

2、北魏孝文帝将都城从平城迁都到( )

A、长安 B、洛阳 C、许 D、殷

3、促进了北方民族大融合的改革是( )

A、商鞅变法 B、管仲改革

C、李悝变法 D、北魏孝文帝改革

4、孝文帝改革主要是向哪个民族学习?( )

A、氐 B、鲜卑 C、汉族 D、匈奴 课堂练习CBDC5、北魏是下列哪个少数民族建立的政权:

A.羯 B.鲜卑 C.氐 D.匈奴

6、下列内容,属于北魏孝文帝改革的历史作用的是:( )

①加速了北方各族封建化的进程

②促进了北方民族大融合

③增强了国家军事力量

④使农民的生产和生活相对稳定,北方的经济得到恢复和发展

A.①② B.①②③

C.①②④ D.①②③④ BC7.北魏的都城最初建立在( )

A.建康 B.洛阳 C.长安 D.平城

8.三国两晋南北朝时期( )

A.是我国封建社会的形成和发展时期

B.是封建国家的分裂和民族融合时期

C.是我国封建社会的繁荣时期

D.是我国封建社会的分裂时期

9.北魏孝文帝改革的根本目的是( )

A.适应民族融合的趋势

B.增加财政收入

C.巩固鲜卑贵族的统治

D.学习汉族文化DBC10.下列对于民族融合的理解,错误的是

A.在民族融合的过程中,民族界限逐渐缩小

B.各民族在生产和生活方式上逐渐趋同

C.在各民族交往的过程中逐渐融合

D.少数民族都变成汉族

11.商鞅变法和孝文帝改革获得成功的根本原因是( )

A.顺应历史发展的趋势

B.得到最高统治者的支持

C.促进中国社会封建化

D.符合人民群众的要求DA 《本兰辞》的歌词中“昨夜见军帖,可汗大点兵”,可知,木兰不是汉族女子,而是一位出自落籍中原的鲜卑族家庭的姑娘。

从《本兰辞》歌词:“唧唧复唧唧,木兰当户织”中可以看出,木兰的家庭已经汉化很深,她像其他汉族姑娘一样,常常坐在织机旁织布劳动。

《本兰辞》的最后,借“两兔傍地走,安能辨我是雄雌” ,来表现鲜卑女子敢与男子一争高低的豪迈气概。 辩一辩但有人说:孝文帝改革使鲜卑族丧失了勇武之气,导致北魏的衰落和鲜卑族的灭亡。有人说:孝文帝改革使鲜卑族最终汇入中华民族 大家庭,推动了整个民族的融合和进步。你的看法呢?

南朝梁齐东晋西

晋北魏东魏宋陈历史连接:

第20课北方民族大融合 鲜卑族是我国北方游牧民族,兴起于鲜卑山(大兴安岭山脉) 故名鲜卑族。 敕勒川,

阴山下,

天似穹庐,

笼盖四野。

天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。敕勒歌鲜卑族起源于大兴安岭寻源嘎仙洞位于呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇西北方向9公里处,是鲜卑族人的发祥地。“嘎仙”是鄂伦春语,“猎民之仙”的意思。 寻源:你知道吗? 嘎仙洞为拓跋鲜卑祖先长期居住的石室。洞内的文化堆积最深达1.9米,出土有骨镞、石镞、陶器和打制石器,说明洞内生活的鲜卑人过着以打猎为生的原始部落生活。 一 、北方的统一和民族融合 鲜卑族的兴起: 四世纪后期 北魏统一黄河流域:439年公元386年,鲜卑人拓跋圭建立北魏。

公元439年,

拓跋焘统一黄河流域。 北魏统一黄河流域,使得当时北方各族的生产技术和生活习俗发生了怎样的变化?阅读思考南北朝裤褶胡汉杂居 汉人胡食 北朝的《齐民要术》也谈到胡人的饮食习惯对汉人的影响,它提到的“胡物”有:胡饼、胡椒酒、胡饭、胡羹等。中原地区的汉人已经把胡人的饮食习惯吸收到自己的生活中,逐步采用烧烤兽肉、奶酪为饮料的胡人习俗。 黄河流域 成为趋势民族融合具体表现:服饰、饮食、生产技术的变化一 、北方的统一和民族融合 鲜卑族的兴起: 四世纪后期. 北魏统一黄河流域:439年民族融合趋势形成北魏的情况:

1、中央和地方官吏没有俸禄。

2、社会结构与政治体制具有游牧与农业相结合的形态。

3、地方富商大贾以权谋私,无所不为。

4、两种不同的文化相撞,一直以来“以胡治汉”、“胡汉分治”进行统治。民族分化严重,不利于统治。

鲜卑族的文化极其落后,统一北方后,面对民族融合的趋势,摆在北魏统治者面前的最大的难题就是巩固统治,如果你是孝文帝,你该怎么办?想一想? 改革二.孝文帝迁都洛阳拓跋宏(后改姓元)

(467-499) 庙号:高祖

谥号:魏孝文帝。 出 生 地:平城

(今山西大同北) 民 族:鲜卑族 信 仰:佛教 特 长:诗赋 《魏书》说他“雅好读书,手不释卷。五经之意,览之便讲,学不师授,探其精奥······才藻富瞻,好为文章,诗歌铭颂,任兴而作,有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。”以小见大(孝文)帝幼有至性,年四岁,父亲患痈,帝亲自吮脓。(孝文)帝五岁,受禅于太皇,“代亲之感,内切于心”,乃泪不能止。490年,冯太后崩于太和殿。孝文帝五天五夜浆水不入口,哀痛至极,上谥曰:“文明太皇太后”,史称文明冯太后。悲平城,驱马入云中,阴山常晦雪,荒松无罢风。

——《悲平城》当时流行的歌谣:纥于山头(今山西大同市)冻死雀,何不飞去生处乐?材料说明历史上平城这个地方怎么样?原因: 1、 北魏定都平城,那里出产的粮食不能满足都城众多人口的需要。

2、平城位置偏北,不利于统治中原和接受汉族先进文化。二.孝文帝迁都洛阳维护自己的统治学习汉族先进的文化 洛阳是我国古都之一,驰名中外的历史文化名城,你还记得我们

学过的哪些朝代曾在这里建都?考考你东周 东汉 曹魏 西晋迁都是一帆风顺的吗?

孝文帝是如何做的?阅读思考

(旁白)公元493年的一天,孝文帝正在和大臣们议论朝政。

孝文帝:南齐素来为我大敌,朕准备近期大举讨伐南齐,不知诸位爱卿意下如何?

拓跋澄:臣认为如此兴师动众,时机还不成熟。

孝文帝:(大怒)国家是朕的国家,你想阻挠朕用兵么?

(旁白):孝文帝回到宫中,下旨单独召见拓跋澄。

拓跋澄:拜见陛下!

孝文帝:免礼。老实告诉你,朕刚才向你发火,是为了吓唬大家,朕真正的意思不是打仗,而是迁都。平城不适宜进行政治改革。我们已统一黄河流域,朕要用汉族先进的礼仪文化来治理国家,必须迁都才行。这回朕出兵伐齐,是想借此机会迁都中原,你认为怎样?

拓跋澄:(恍然大悟)臣错怪陛下了。既是为了国家发展,迁都之事,我定当全力支持。第一场历史剧:迁都之争(魏孝文帝/拓跋澄/大臣甲、乙) (旁白):公元493年,孝文帝亲率三十多万大军南下,从平城出发到达洛阳。正好碰到秋雨连绵,足足下了一个月,到处泥泞不堪,行军十分困难,孝文帝仍然下令继续进军。

大臣甲:陛下,行军至此,秋雨连绵,人马早已疲惫不堪,万不可继续前行,望陛下三思而行。

孝文帝:这次我们兴师动众,如果半途而废,岂不是给后代人笑话?如果不能南进,就把国都迁到这里。诸位认为怎么样?”

(旁白:一些大臣面露不情愿之色)

大臣甲:陛下,万万不可迁都啊,它会招致王公贵族的反对, 平城定为都城是祖上定下来的,迁都会引起大家的不安啊。

大臣乙:陛下,迁都可是个不小的工程,要耗费多少人力、物力、财力啊!从国家大计考虑,万万不可迁都啊!

第二场孝文帝:(转向拓跋澄)爱卿,你的意见呢?

拓跋澄:陛下,我认为迁都是明智之举。目前,我们的统治重点、经济来源都在中原。一旦迁都成功,洛阳优越的自然条件将带给我们更多的财力和物力,将有利于我们对中原地区的统治。 (转向各位大臣)你们说是不是这样?

大臣甲:(怀疑地)中原地区是汉人之地,人多势众,我们鲜卑人少,迁都洛阳,人生地不熟的,生活习俗也不相同,会不会导致魏朝成为汉人的天下?请陛下三思。

大臣乙:我也同意迁都。平城自然条件较差,不适宜农业生产,所产粮食还不够我们日常生活所需.而洛阳是东汉都城,有发展基础,而且地理、气候条件优越,是理想的建都之地。第三场 旁白:各大臣针锋相对,互不相让,争论不休。)

孝文帝:作为帝王,应以四海为家,南征北战不是常事吗?况且,我们的祖先也几次迁都,怎么独独朕就不能迁都?如果你们不同意迁都,那我们只好继续南下。

(旁白:众大臣犹豫不决,窃窃私语)

孝文帝:你们还犹豫什么,同意的往左边站,不同意的站在右边。

(旁白:拓跋澄抬腿站到左边,有的大臣犹豫了一下,看到孝文帝态度坚决,也跟着站到左边。)

齐呼:只要陛下停止南伐,我们同意迁都洛阳。

(旁白:公元494年,孝文帝派拓跋澄回到平城,将鲜卑贵族全部迁到洛阳,至此,孝文帝迁都顺利完成。)第四场迁都原因: 1、 北魏定都平城,那里出产的粮食不能满足都城众多人口的需要。

2、平城位置偏北,不利于统治中原和接受汉族先进文化。二.孝文帝迁都洛阳迁都影响:1 、使洛阳获得发展和繁荣。

2 、为孝文帝进一步改革奠定了基础。

3 、促进了民族融合。

孝文帝改革三、北魏孝文帝改革的措施北魏统一黄河流域,民族融合趋势形成.背景:北魏孝文帝改革措施: ②穿汉服①说汉语③改汉姓④结汉亲⑤用汉制⑥学汉礼⑦迁都洛阳 魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”①说汉语 ②穿汉服从普通老百姓到大臣皇帝的服饰均已汉化刘独孤贺贺赖陆步六孤穆邱穆陵长孙拔拔元拓跋汉姓鲜卑姓③改汉姓与汉族通婚④结汉亲孝文帝娶汉臣李冲之女为皇妃,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门,鲜卑、汉族互为姻亲。 “动脑筋”:北魏孝文帝之后,北魏的皇帝多用“孝”字作为谥号,这是为什么? 北魏孝文帝后,北魏王朝注意学习汉族的礼法,尊崇孔子,提倡以孝治国。 ⑥学汉礼三、北魏孝文帝改革的措施措施:促进了民族融合。北魏统一黄河流域,民族融合趋势形成.背景:历史作用: ②穿汉服①说汉语③改汉姓④结汉亲⑤用汉制⑥学汉礼⑦迁都洛阳北魏孝文帝改革的根本目的:巩固统治北魏北朝的更替当年留守祖籍鲜卑山嘎仙洞的另一支鲜卑部族人,就是今天的锡伯族。东汉魏蜀吴西晋十六国东晋北魏东魏西魏北齐北周隋宋齐梁陈南朝北朝小结:各族人民长期接触民族融合的趋势北魏政府的改革迁都洛阳改革措施民族融合想一想 孝文帝当时是一个战胜者、征服者,他为什么一定要坚持实施这样的汉化政策,他可不可以用武力将鲜卑文化推行于中国北方? 这也证明了一个历史上的通则,就是一个文化水平低的民族,即使最初能以武力征服一个文化水平高的民族,但始终还是会被这个文化水平高的民族所溶化进而消失无踪。 北魏孝文帝能在民族融合中起如此重要作用,主要是因为他早年所受的教育,还是有什么更深刻的原因?各族人民

长期接触民族融

合趋势北魏政

府改革迁都

洛阳改革

措施促进民

族融合讨论反思:你怎么看待孝文帝? 孝文帝的可贵之处,就在于他的改革完全

是自觉、积极、主动的。 北魏孝文帝的改革加速了北方少数民族封建化的进程,促进了北方民族大融合,有利于社会的进步,应加以肯定,他是我国历史上著名的少数民族的政治家和改革家。今天的日常生活中,汉族与少数民族相互影响现象有哪些?畅所欲言 汉人最初是席地而座。所谓席地而座即以席为坐。在床、席上跪坐,其实是一种很不舒服的坐姿;两席屈折,膝向前,上身的体重全部由臀部挤压在腿上,下肢极易酸麻,久之还可能变形。所以,一旦属于高坐具的胡床传入,很快受到部份汉人的欢迎。胡床最初是一种以绳跳马连缀木上,可开可合,携带方便,无靠背的折叠凳,类似今天的马扎。汉人使用胡床,开始只见于军旅,到了北朝,从宫廷到民间都有人以胡床为坐具。——曹文柱、赵世瑜《飘逝的岁月——中国社会史》你知道吗?就座方式: “席地而坐” 胡床1、439年统一黄河流域的是( )

A、三国中的魏国

B、氐族建立的前秦政权

C、鲜卑族建立的北魏政权

2、北魏孝文帝将都城从平城迁都到( )

A、长安 B、洛阳 C、许 D、殷

3、促进了北方民族大融合的改革是( )

A、商鞅变法 B、管仲改革

C、李悝变法 D、北魏孝文帝改革

4、孝文帝改革主要是向哪个民族学习?( )

A、氐 B、鲜卑 C、汉族 D、匈奴 课堂练习CBDC5、北魏是下列哪个少数民族建立的政权:

A.羯 B.鲜卑 C.氐 D.匈奴

6、下列内容,属于北魏孝文帝改革的历史作用的是:( )

①加速了北方各族封建化的进程

②促进了北方民族大融合

③增强了国家军事力量

④使农民的生产和生活相对稳定,北方的经济得到恢复和发展

A.①② B.①②③

C.①②④ D.①②③④ BC7.北魏的都城最初建立在( )

A.建康 B.洛阳 C.长安 D.平城

8.三国两晋南北朝时期( )

A.是我国封建社会的形成和发展时期

B.是封建国家的分裂和民族融合时期

C.是我国封建社会的繁荣时期

D.是我国封建社会的分裂时期

9.北魏孝文帝改革的根本目的是( )

A.适应民族融合的趋势

B.增加财政收入

C.巩固鲜卑贵族的统治

D.学习汉族文化DBC10.下列对于民族融合的理解,错误的是

A.在民族融合的过程中,民族界限逐渐缩小

B.各民族在生产和生活方式上逐渐趋同

C.在各民族交往的过程中逐渐融合

D.少数民族都变成汉族

11.商鞅变法和孝文帝改革获得成功的根本原因是( )

A.顺应历史发展的趋势

B.得到最高统治者的支持

C.促进中国社会封建化

D.符合人民群众的要求DA 《本兰辞》的歌词中“昨夜见军帖,可汗大点兵”,可知,木兰不是汉族女子,而是一位出自落籍中原的鲜卑族家庭的姑娘。

从《本兰辞》歌词:“唧唧复唧唧,木兰当户织”中可以看出,木兰的家庭已经汉化很深,她像其他汉族姑娘一样,常常坐在织机旁织布劳动。

《本兰辞》的最后,借“两兔傍地走,安能辨我是雄雌” ,来表现鲜卑女子敢与男子一争高低的豪迈气概。 辩一辩但有人说:孝文帝改革使鲜卑族丧失了勇武之气,导致北魏的衰落和鲜卑族的灭亡。有人说:孝文帝改革使鲜卑族最终汇入中华民族 大家庭,推动了整个民族的融合和进步。你的看法呢?

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能