第1课 祖国境内的远古居民 导学案

文档属性

| 名称 | 第1课 祖国境内的远古居民 导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-03-09 20:20:39 | ||

图片预览

文档简介

初 一 年级 历史 学科导学案(个案)

?

复备人所在单位

上课时间

9.15.2012

?

复备人

课型

新授课

复备时间

9.15.2012

课时

1

?

课 题

第1课? 祖国境内的远古居民

?

?

?

教 学 目 标

知识能力

知道祖国境内的三个远古居民代表、人与动物的根本区别;了解远古居民的生活状况。

?

过程方法

通过观察古猿、北京人、山顶洞人的头部复原像,说一说他们的区别,理解人类的进化 。

?

情感态度

价值观

认识在人类的进化过程中,劳动起了决定性的作用

?

学 习 重 点

北京人和山顶洞人?

?

学 习 难 点

对本课基本内容的理解需要科学合理的推断和想象

?

教学、教具 (课件) 准 备

课本插图

?

教法、学法

自主探究

?

自主学习

任务一:阅读教材第2页,在课本上标出知识点并回答下列问题

1、我国境内最早的人类是谁?生活在什么地方?

2、你怎样来证明他们是人类而不是类人猿?

?? 3、你来推理一下我国境内的人类活动已有多少年的历史了?

?

任务二:阅读教材第3--5页,在课本上标出知识点并完成下列问题

1、我国境内除了最早的元谋人外,在北京地区还先后生活过两个远古民代表______________、________________。

2、对比北京人、山顶洞人的不同方面

????????????? 北京人????????? 山顶洞人

?? 头部模样

? 火的使用

劳动工具

?

自我评价:我得了( )颗★

小组长评价:你得了( )颗★

?

合作探究

生生互动、师生互动、点拨解释、共同提高)

第一小组:北京人是怎样得到火的?火的使用有合适重大意义?

第二小组:海蚶是生活在海里的,在山顶洞人的洞穴里发现海蚶壳说明什么问题?你怎样看?

第三组:山顶洞人的生活比北京人有哪些进步?

第四组:观察第6页图分析:这是北京人使用过的一件石器,假如让你来使用,你怎样来操作?用它来干什么最方便?

?

?

?

?

?

形成 结论

除元谋人、北京人、山顶洞人外,我国境内的远古人类遗址从南到北,分布很广。我国是世界上发现远古人类遗址最多的国家。

?

?

?

小组长评价:你得了( )颗★

?

精讲点拨

①、教材第6页的动脑筋

②、远古居民的社会组织由北京人的原始人群到山顶洞人的氏族,这一变化说明了什么

?

课堂小结

同学们,大家通过今天的学习,了解到我国历史悠久,是世界文明古国之一,也是人类的发源地之一。

?

?

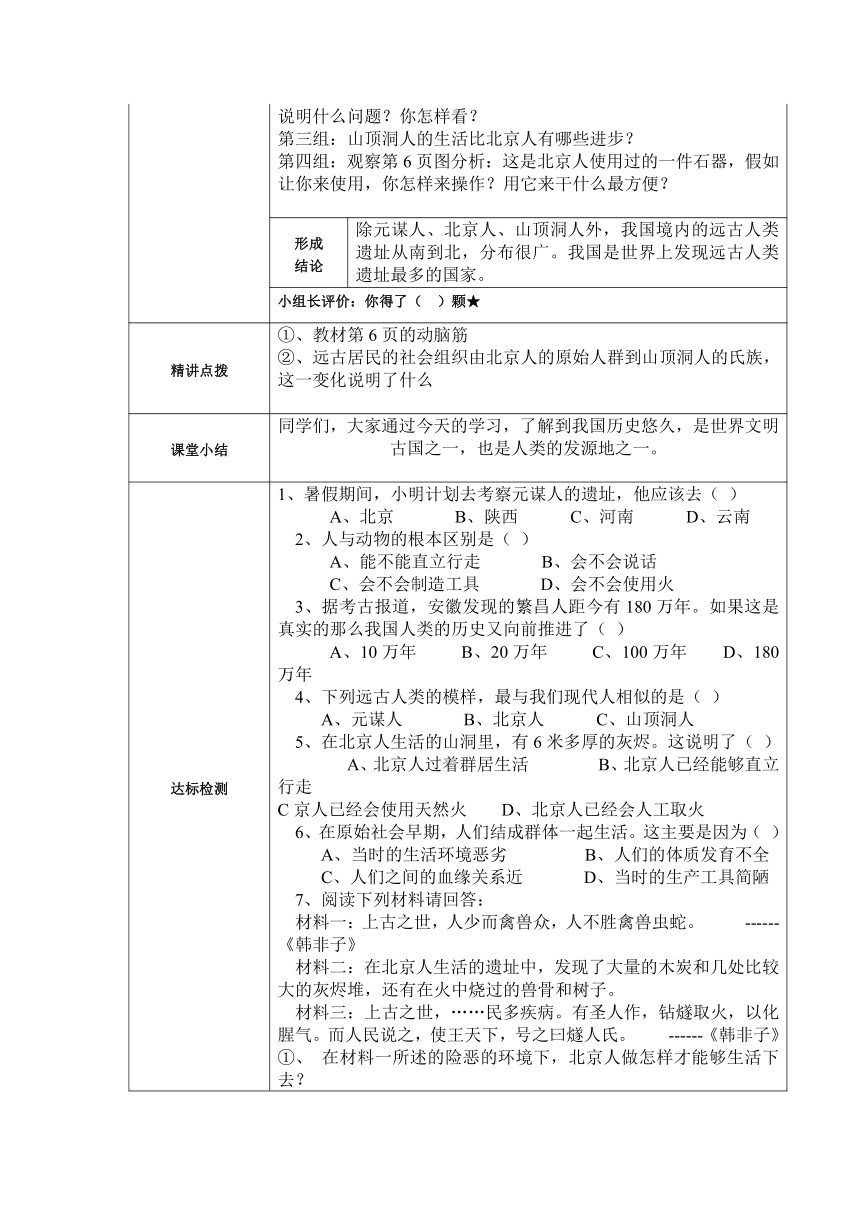

达标检测

1、暑假期间,小明计划去考察元谋人的遗址,他应该去( )

A、北京 B、陕西 C、河南 D、云南

2、人与动物的根本区别是( )

A、能不能直立行走 B、会不会说话

C、会不会制造工具 D、会不会使用火

3、据考古报道,安徽发现的繁昌人距今有180万年。如果这是真实的那么我国人类的历史又向前推进了( )

A、10万年 B、20万年 C、100万年 D、180万年

4、下列远古人类的模样,最与我们现代人相似的是( )

A、元谋人 B、北京人 C、山顶洞人

5、在北京人生活的山洞里,有6米多厚的灰烬。这说明了( )

A、北京人过着群居生活 B、北京人已经能够直立行走

C京人已经会使用天然火 D、北京人已经会人工取火

6、在原始社会早期,人们结成群体一起生活。这主要是因为( )

A、当时的生活环境恶劣 B、人们的体质发育不全

C、人们之间的血缘关系近 D、当时的生产工具简陋

7、阅读下列材料请回答:

材料一:上古之世,人少而禽兽众,人不胜禽兽虫蛇。 ------《韩非子》

材料二:在北京人生活的遗址中,发现了大量的木炭和几处比较大的灰烬堆,还有在火中烧过的兽骨和树子。

材料三:上古之世,……民多疾病。有圣人作,钻燧取火,以化腥气。而人民说之,使王天下,号之曰燧人氏。 ------《韩非子》

①、 在材料一所述的险恶的环境下,北京人做怎样才能够生活下去?

②、材料二证明了什么?有什么意义?

③、材料三反映了当时人们生活中的一个什么变化?这一变化出现在哪一个远古居民时期?

?

?

教师评价:你得了( )颗★

?

板书设计

祖国境内的远古居民

人类名称

距今年代

生活地点

体质特征

生产工具

用火方面

生活组织

元谋人

?

?

不填

不填

不填

不填

北京人

?

?

?

?

?

?

山顶洞人

?

?

?

?

?

?

?

课后反思

本节课是新生刚接触的第一节历史课,虽然我充分利用教材的文字和图片进行教学及引导学生学习,但是没有能够有机的融合在一起,?在引导学生了解北京人和山顶洞人的模样时不够到位,所以学生对这方面的知识了解不够,这是今后自己需要改进的地方。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

初 一 年级 历史 学科导学案(个案)

复备人所在单位

寿阳二中

上课时间

9.17.2012

复备人

李俊萍

课型

新授课

复备时间

2012.9.15

课时

1

课 题

第2课?? 原始的农耕生活

?

教 学 目 标

知识

能力

知道河姆渡遗址和半坡遗址,了解我国原始农耕生活的概况。

过程

方法

初步培养观察分析历史图片的能力、简要比较历史事物的能力。

?

情感

态度

价值观

认识我国原始农耕时代几项世界性的贡献,激发民族自豪感。

?

学 习 重 点

河姆渡、半坡原始居民的农耕生活。

?

教学、教具 (课件) 准 备

课本插图

?

教法、学法

自主探究

?

自主学习

?

(预习课文,自主完成基础知识,记下发现的问题)

1.河姆渡遗址位于今天的 省,距今大约 年,河姆渡原始居民生活在 流域,主要粮食作物是 ,我国是世界上最早种植 的国家。河姆渡人已经会 水井饮水,住着 式的房子,过着定居生活。

2.半坡遗址位于今天的 省,距今大约 年,半坡原始居民生活在 流域,主要粮食作物是 ,我国是世界上最早种植 的国家。半坡原始居民住在 式的房子里,能制造色彩鲜丽的 ,上面绘有各式各样的美丽图案、刻画符号。

3.思考:“动脑筋”一(第8页)、二(第10页)和“活动与探究”。

自己不能解决的问题:

?

?

自我评价:我得了( )颗★

小组长评价:你得了( )颗★

?

合作探究

?

(生生互助、师生互动,点拨释疑,共同提高)

(一)小组合作学习(小组内交流自学成果→围绕疑难点讨论)

(二)班内交流展示(师生、生生互动,点拨释疑,知识深化)

第一子目:河姆渡的原始农耕

1.指名说出自己学到的知识,师适当引导、补充;

2.结合图,师讲解主要内容;

3.讨论解决“动脑筋”一。

第二子目:半坡原始居民的生活

1.指名说一说自己所了解的主要知识,师适当引导、补充;

2.思考、讨论:河姆渡人和半坡人生产、生活情况有何不同?

第三子目:大汶口原始居民

1.自读,大致了解本目内容。

2.师引导讨论解决“动脑筋”二。

活动与探究

(小组竞赛:每小组各出1名代表,选其中一道题竞答;其他组同学可修正、补充;师及时引导、点拨、评价)

?

?

?

?

?

形成 结论

我国是世界上最早进入农耕文化的国家之一,我们的祖先对人类文明作出了重要贡献。

?

?

?

小组长评价:你得了( )颗★

?

精讲点拨

1、河姆渡原始居民比北京人、山顶洞人在生产、生活方面有了哪些进步?

2、比一比:河姆渡人与半坡人的比较

3、半坡人修建的房屋与河姆渡人的有什么不同?为什么有这种不同?

4、仔细观察教材P7《农耕图》,结合出土的农具,想一想,半坡人是怎样进行农业生产的?

?

课堂小结

(围绕学习目标,梳理知识,形成网络)

黄河流域的代表?遗址名称 距今时间 生产状况 生活情况

长江流域的代表?遗址名称 距今时间 生产状况 生活情况

?

达标检测

1.我国原始农耕的出现与传说中的哪位人物有关( )

A.女娲 B.伏羲氏 C.神农氏 D.黄帝

2.“民以食为天”。我们的先民最早种植和食用的两种粮食作物是( )

A.水稻和粟 B.水稻和小麦 C.水稻和玉米 D.粟和小麦

3.黄河流域原始农耕时代的居民是( )

A.北京人 B.山顶洞人 C. 河姆渡原始居民 D.半坡原始居民

4.半坡遗址在今天哪个城市附近 ( )

A.余姚 B. 西安 C.北京 D.泰安

5.四五千年前,我国原始居民的主要生产活动是 ( )

A.采集 B. 渔猎 C.制陶 D.农耕

6.填表

原始居民 河姆渡原始居民 半坡原始居民

时间

地点

原始农耕

家畜饲养业

原始手工业

7.读图回答问题。(图见课本)

图一:半地穴式房屋 图二:干栏式房屋

请回答:

(1)图一、图二分别是哪一原始居民修建的房屋?

(2)人类走出洞穴,盖房定居有什么重大意义?

(3)除了建造的房屋不同,两种原始居民的生产和生活还有什么主要的不同点?

?

?

教师评价:你得了( )颗★

?

板书设计

???????????????????? 第2课原始的农耕生活

?原始居民 河姆渡原始居民 半坡原始居民

时间

地点

原始农耕

家畜饲养业

原始手工业?

?

?

课后反思

???????由于学生刚刚接触历史学科,设计时首先考虑指导学生对一历史事件要掌握的几要素入手,培养学生正确的学习方法。根据学生实际情况,本节课立足于课本,教会学生从课本中寻找信息。因此在重点问题河姆渡原始居民与半坡原始居民的农耕生活情况时,设计了学生通过阅读课文,看历史图片,小组讨论,合作完成表格,强化对历史事件的归纳,组织。对重要的知识点,多采用对比的方法,运用图片增强直观性以使学生能从中归纳出结论。通过对图片的使用、分析,使学生懂得从历史资料中获取历史信息,以归纳、分析问题,从中得出结论????????????

???

?

复备人所在单位

上课时间

9.15.2012

?

复备人

课型

新授课

复备时间

9.15.2012

课时

1

?

课 题

第1课? 祖国境内的远古居民

?

?

?

教 学 目 标

知识能力

知道祖国境内的三个远古居民代表、人与动物的根本区别;了解远古居民的生活状况。

?

过程方法

通过观察古猿、北京人、山顶洞人的头部复原像,说一说他们的区别,理解人类的进化 。

?

情感态度

价值观

认识在人类的进化过程中,劳动起了决定性的作用

?

学 习 重 点

北京人和山顶洞人?

?

学 习 难 点

对本课基本内容的理解需要科学合理的推断和想象

?

教学、教具 (课件) 准 备

课本插图

?

教法、学法

自主探究

?

自主学习

任务一:阅读教材第2页,在课本上标出知识点并回答下列问题

1、我国境内最早的人类是谁?生活在什么地方?

2、你怎样来证明他们是人类而不是类人猿?

?? 3、你来推理一下我国境内的人类活动已有多少年的历史了?

?

任务二:阅读教材第3--5页,在课本上标出知识点并完成下列问题

1、我国境内除了最早的元谋人外,在北京地区还先后生活过两个远古民代表______________、________________。

2、对比北京人、山顶洞人的不同方面

????????????? 北京人????????? 山顶洞人

?? 头部模样

? 火的使用

劳动工具

?

自我评价:我得了( )颗★

小组长评价:你得了( )颗★

?

合作探究

生生互动、师生互动、点拨解释、共同提高)

第一小组:北京人是怎样得到火的?火的使用有合适重大意义?

第二小组:海蚶是生活在海里的,在山顶洞人的洞穴里发现海蚶壳说明什么问题?你怎样看?

第三组:山顶洞人的生活比北京人有哪些进步?

第四组:观察第6页图分析:这是北京人使用过的一件石器,假如让你来使用,你怎样来操作?用它来干什么最方便?

?

?

?

?

?

形成 结论

除元谋人、北京人、山顶洞人外,我国境内的远古人类遗址从南到北,分布很广。我国是世界上发现远古人类遗址最多的国家。

?

?

?

小组长评价:你得了( )颗★

?

精讲点拨

①、教材第6页的动脑筋

②、远古居民的社会组织由北京人的原始人群到山顶洞人的氏族,这一变化说明了什么

?

课堂小结

同学们,大家通过今天的学习,了解到我国历史悠久,是世界文明古国之一,也是人类的发源地之一。

?

?

达标检测

1、暑假期间,小明计划去考察元谋人的遗址,他应该去( )

A、北京 B、陕西 C、河南 D、云南

2、人与动物的根本区别是( )

A、能不能直立行走 B、会不会说话

C、会不会制造工具 D、会不会使用火

3、据考古报道,安徽发现的繁昌人距今有180万年。如果这是真实的那么我国人类的历史又向前推进了( )

A、10万年 B、20万年 C、100万年 D、180万年

4、下列远古人类的模样,最与我们现代人相似的是( )

A、元谋人 B、北京人 C、山顶洞人

5、在北京人生活的山洞里,有6米多厚的灰烬。这说明了( )

A、北京人过着群居生活 B、北京人已经能够直立行走

C京人已经会使用天然火 D、北京人已经会人工取火

6、在原始社会早期,人们结成群体一起生活。这主要是因为( )

A、当时的生活环境恶劣 B、人们的体质发育不全

C、人们之间的血缘关系近 D、当时的生产工具简陋

7、阅读下列材料请回答:

材料一:上古之世,人少而禽兽众,人不胜禽兽虫蛇。 ------《韩非子》

材料二:在北京人生活的遗址中,发现了大量的木炭和几处比较大的灰烬堆,还有在火中烧过的兽骨和树子。

材料三:上古之世,……民多疾病。有圣人作,钻燧取火,以化腥气。而人民说之,使王天下,号之曰燧人氏。 ------《韩非子》

①、 在材料一所述的险恶的环境下,北京人做怎样才能够生活下去?

②、材料二证明了什么?有什么意义?

③、材料三反映了当时人们生活中的一个什么变化?这一变化出现在哪一个远古居民时期?

?

?

教师评价:你得了( )颗★

?

板书设计

祖国境内的远古居民

人类名称

距今年代

生活地点

体质特征

生产工具

用火方面

生活组织

元谋人

?

?

不填

不填

不填

不填

北京人

?

?

?

?

?

?

山顶洞人

?

?

?

?

?

?

?

课后反思

本节课是新生刚接触的第一节历史课,虽然我充分利用教材的文字和图片进行教学及引导学生学习,但是没有能够有机的融合在一起,?在引导学生了解北京人和山顶洞人的模样时不够到位,所以学生对这方面的知识了解不够,这是今后自己需要改进的地方。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

初 一 年级 历史 学科导学案(个案)

复备人所在单位

寿阳二中

上课时间

9.17.2012

复备人

李俊萍

课型

新授课

复备时间

2012.9.15

课时

1

课 题

第2课?? 原始的农耕生活

?

教 学 目 标

知识

能力

知道河姆渡遗址和半坡遗址,了解我国原始农耕生活的概况。

过程

方法

初步培养观察分析历史图片的能力、简要比较历史事物的能力。

?

情感

态度

价值观

认识我国原始农耕时代几项世界性的贡献,激发民族自豪感。

?

学 习 重 点

河姆渡、半坡原始居民的农耕生活。

?

教学、教具 (课件) 准 备

课本插图

?

教法、学法

自主探究

?

自主学习

?

(预习课文,自主完成基础知识,记下发现的问题)

1.河姆渡遗址位于今天的 省,距今大约 年,河姆渡原始居民生活在 流域,主要粮食作物是 ,我国是世界上最早种植 的国家。河姆渡人已经会 水井饮水,住着 式的房子,过着定居生活。

2.半坡遗址位于今天的 省,距今大约 年,半坡原始居民生活在 流域,主要粮食作物是 ,我国是世界上最早种植 的国家。半坡原始居民住在 式的房子里,能制造色彩鲜丽的 ,上面绘有各式各样的美丽图案、刻画符号。

3.思考:“动脑筋”一(第8页)、二(第10页)和“活动与探究”。

自己不能解决的问题:

?

?

自我评价:我得了( )颗★

小组长评价:你得了( )颗★

?

合作探究

?

(生生互助、师生互动,点拨释疑,共同提高)

(一)小组合作学习(小组内交流自学成果→围绕疑难点讨论)

(二)班内交流展示(师生、生生互动,点拨释疑,知识深化)

第一子目:河姆渡的原始农耕

1.指名说出自己学到的知识,师适当引导、补充;

2.结合图,师讲解主要内容;

3.讨论解决“动脑筋”一。

第二子目:半坡原始居民的生活

1.指名说一说自己所了解的主要知识,师适当引导、补充;

2.思考、讨论:河姆渡人和半坡人生产、生活情况有何不同?

第三子目:大汶口原始居民

1.自读,大致了解本目内容。

2.师引导讨论解决“动脑筋”二。

活动与探究

(小组竞赛:每小组各出1名代表,选其中一道题竞答;其他组同学可修正、补充;师及时引导、点拨、评价)

?

?

?

?

?

形成 结论

我国是世界上最早进入农耕文化的国家之一,我们的祖先对人类文明作出了重要贡献。

?

?

?

小组长评价:你得了( )颗★

?

精讲点拨

1、河姆渡原始居民比北京人、山顶洞人在生产、生活方面有了哪些进步?

2、比一比:河姆渡人与半坡人的比较

3、半坡人修建的房屋与河姆渡人的有什么不同?为什么有这种不同?

4、仔细观察教材P7《农耕图》,结合出土的农具,想一想,半坡人是怎样进行农业生产的?

?

课堂小结

(围绕学习目标,梳理知识,形成网络)

黄河流域的代表?遗址名称 距今时间 生产状况 生活情况

长江流域的代表?遗址名称 距今时间 生产状况 生活情况

?

达标检测

1.我国原始农耕的出现与传说中的哪位人物有关( )

A.女娲 B.伏羲氏 C.神农氏 D.黄帝

2.“民以食为天”。我们的先民最早种植和食用的两种粮食作物是( )

A.水稻和粟 B.水稻和小麦 C.水稻和玉米 D.粟和小麦

3.黄河流域原始农耕时代的居民是( )

A.北京人 B.山顶洞人 C. 河姆渡原始居民 D.半坡原始居民

4.半坡遗址在今天哪个城市附近 ( )

A.余姚 B. 西安 C.北京 D.泰安

5.四五千年前,我国原始居民的主要生产活动是 ( )

A.采集 B. 渔猎 C.制陶 D.农耕

6.填表

原始居民 河姆渡原始居民 半坡原始居民

时间

地点

原始农耕

家畜饲养业

原始手工业

7.读图回答问题。(图见课本)

图一:半地穴式房屋 图二:干栏式房屋

请回答:

(1)图一、图二分别是哪一原始居民修建的房屋?

(2)人类走出洞穴,盖房定居有什么重大意义?

(3)除了建造的房屋不同,两种原始居民的生产和生活还有什么主要的不同点?

?

?

教师评价:你得了( )颗★

?

板书设计

???????????????????? 第2课原始的农耕生活

?原始居民 河姆渡原始居民 半坡原始居民

时间

地点

原始农耕

家畜饲养业

原始手工业?

?

?

课后反思

???????由于学生刚刚接触历史学科,设计时首先考虑指导学生对一历史事件要掌握的几要素入手,培养学生正确的学习方法。根据学生实际情况,本节课立足于课本,教会学生从课本中寻找信息。因此在重点问题河姆渡原始居民与半坡原始居民的农耕生活情况时,设计了学生通过阅读课文,看历史图片,小组讨论,合作完成表格,强化对历史事件的归纳,组织。对重要的知识点,多采用对比的方法,运用图片增强直观性以使学生能从中归纳出结论。通过对图片的使用、分析,使学生懂得从历史资料中获取历史信息,以归纳、分析问题,从中得出结论????????????

???

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能