第7课 大变革的时代 说课课件

文档属性

| 名称 | 第7课 大变革的时代 说课课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-09-17 14:31:55 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。第二单元 国家的产生和社会的变革 第7课 大变革的时代教材分析

学情分析

设计思想

教学过程 第二单元 国家的产生和社会的变革 第7课 大变革的时代一、教材分析: 1、教材的地位和作用:

春秋战国时期是我国从奴隶社会过渡到封建社会的大变革时期。

第6课《春秋战国的纷争》

第7课 《大变革的时代》

第8、9课《中华文化的勃兴》

第10课《秦王扫六合》

经济是基础,只有生产力和生产方式的变革才是最根本的变革,也才会导致春秋战国时期中华文化出现生机勃勃的缤纷局面,也为秦国最后统一六国奠定了扎实的基础。

2、教学目标:

(1)知识与技能:

了解春秋战国时期铁器和牛耕的广泛使用和都江堰水利工程等情况,掌握商鞅变法的主要内容和历史作用。

通过参与情境故事、角色扮演,分析比较,让学生理解掌握商鞅变法的复杂背景、内容和意义,使学生认识到变法是新兴地主阶级为巩固自身利益而进行的政治改革,培养学生初步运用历史唯物主义的基本观点评价变革及历史人物的能力。

(2) 过程与方法:

课上通过展示相关历史资料、图片、视频等等,使学生直观感受到铁器、牛耕的推广和都江堰水利工程的修筑对农业发展的重要性;通过“商鞅变法到底是成功了还是失败了?”的讨论分析,学会对历史事件和历史人物进行正确全面的评价。

(3)情感态度价值观:

生产工具的改进与领先、闻名世界的都江堰,都说明我国古代经济、技术都处于世界先进行列,也说明我国劳动人民有着高度智慧,激发学生的民族自豪感和爱国情感。

通过学习商鞅变法,激励学生解放思想、与时俱进、开拓创新、勇于实践,并理解改革是需要勇气和毅力的,并不都是一帆风顺的。3、教学重点与难点

本课的重点是商鞅变法的主要内容和历史作用。各国的变法运动,是春秋战国以来,封建制代替奴隶制的社会变革的最集中反映。变法运动最大的历史作用,在于促进了我国封建社会的形成。其中,秦国的商鞅变法效果最显著,为秦统一全国奠定了基础。

本课的难点是我国封建社会的形成。它涉及到生产力和生产关系的问题,一个新的社会制度的产生,是一个复杂的演变过程,它是社会本质的变化。初中学生对这样的历史转变感到很抽象,理解很困难。对于封建社会形成,教材只交待了地主阶级的统治代替了奴隶主贵族的统治,地主阶级和农民阶级的矛盾成为社会的主要矛盾,所以是学生学习的难点。二、学情分析:

1.有利因素:

本课学习的主体是七年级学生。这个阶段的学生思维活跃、乐于表现、求知欲望强烈,对新事物充满了好奇,有主动学习的愿望。有巨大潜能和发展空间,教学活动应该充分利用这些因素,使学生在学习和探究过程中有所收获。

2.不利因素:

七年级学生刚刚升入初中,还没有形成比较规范、有效的历史学习能力和方法。认知能力和知识积累有限,对理性的知识较难领会,同时又存在着看问题重表象、轻本质等特点。三、教学设计思路: 结合教材和学情分析,本着“设计灵活多样的教学方式,激发学生学习历史的兴趣,转变学生被动接受、死记硬背的学习方式,拓展学生学习和探究历史问题的空间”的原则,从学生的兴趣入手,通过补充史料、图片、视频资料、参与故事、角色体验、史料对比等方式,最大限度的把知识浅显的呈现给学生和让学生参与来得出结论。

四、教学过程:1.导入新课《王立群读史记之秦始皇 :商鞅变法》“战国后期,秦王嬴政灭六国,

平天下,最终统一中国。----

商鞅变法是怎么回事儿,-----

然而就是这样一个人,最终却

落得一个五马分尸的结局。那么,

商鞅提出的变法措施是什么呢?

为什么他的变法使秦国强盛,而自己最终却是惨死的结局?

商鞅实行的变法,对一百多年后的秦王嬴政统一中国,又有什么影响呢?”此导入一方面引起学生的学习兴趣,另一方面也让学生带着疑问进入新课学习,第三方面还点出了本课的重点知识。一.社会经济的发展● 铁农具的使用● 牛耕的使用● 水利工程的修筑二、私田的出现和新兴地主阶级的形成2.讲授新课三、商鞅变法一.社会经济的发展● 铁农具的使用小讨论:如果你是当时的劳动者,你会使用哪种工具从事农业生产呢?

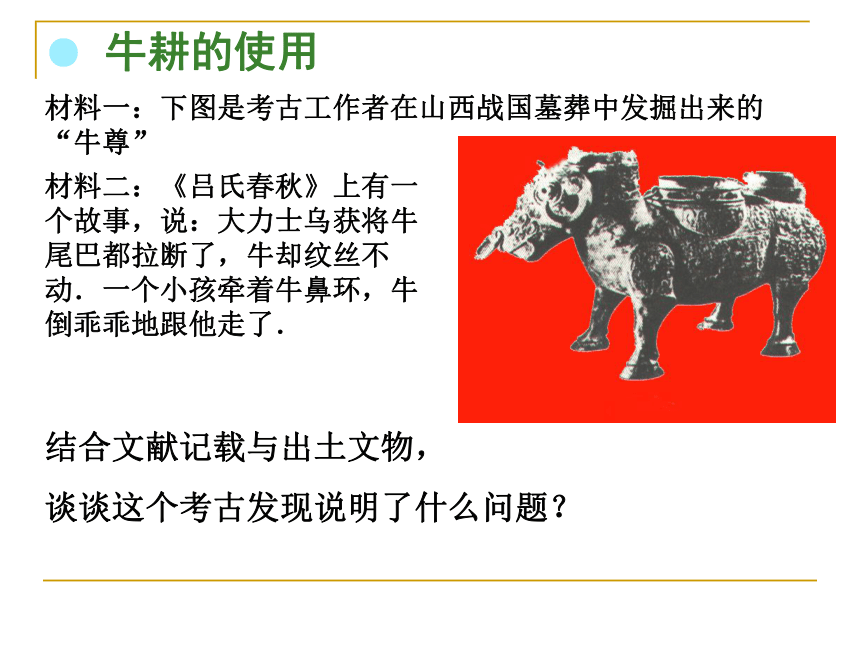

石器木器、骨器青铜器铁器铁器《山海经》上记载的铁矿山,达三十多处。骨耜《管子》记载:春秋时齐国已经用铁农具耕种土地。材料一:下图是考古工作者在山西战国墓葬中发掘出来的“牛尊”材料二:《吕氏春秋》上有一个故事,说:大力士乌获将牛尾巴都拉断了,牛却纹丝不动.一个小孩牵着牛鼻环,牛倒乖乖地跟他走了.结合文献记载与出土文物,

谈谈这个考古发现说明了什么问题?● 牛耕的使用变使用耒耜耕地(人力)牛耕(畜力)牛耕是我国农业发展史上的一次革命。主要采用了图片引导、小讨论、史料学习和分析对比等方法,向学生展示回顾农具发展过程,铁农具和牛耕的应用和推广,从而理解生产工具不断进步,推动社会不断向前发展。史料的学习即能提高学生学习兴趣,也能让学生初步学会“论从史出”的历史学习方法。● 水利工程的修筑都江堰建成,使成都平原‘水

旱从人,不知饥馑,时无荒年,

天下谓之“天府”也”。

—— 《史记》 众多直观图片展示和视频对都江堰原理的生动介绍,帮助学生了解都江堰工程原理和今貌,体会我国古代劳动人民的高度智慧和贡献。二、私田的出现和新兴地主阶级的形成一个奴隶主的烦恼 这部分内容学生理解起来有难度,采用创设故事情境的方式,让学生从较易理解的角度参与的学习过程中来,帮助奴隶主解决一个又一个问题,师生互动,层层深入。,从生产力的提高到私田的出现,再到新剥削方式的出现,都让学生去用心体会,突破了难点,这样得出的结论对学生也是深刻的。二、私田的出现和新兴地主阶级的形成铁农具和牛耕真是好呀!今天又给自己开了大片荒田,还不用给国君上缴贡赋,实在是太高兴了!这段话说明了什么问题?一个奴隶主的烦恼田地是多了,可问题又来了,一些奴隶嫌劳务太重,无心劳动,一些奴隶又趁着战乱不断逃跑,该怎么办呢? 如果你是当时的奴隶主,你会怎么做呢?一个奴隶主的烦恼这下我可省心了!奴隶们很高兴,他们一家一户卖力的干了起来,平均每亩地要多收个三五斗呢!除去留给他们的,我的嘛······保密!一个奴隶主的烦恼荒地开垦出租奴隶制封建制奴隶主奴隶农民阶级关系变化土地所有制形式的变化国有→变→私有变成普天之下,莫非王土奴隶主私田增多地主 我虽然已成为了大地主,但是我的所有土地都是非法的。我是吃不好睡不好,时刻担心土地变没了。我急切盼望着私田的合法化! 怎样实现他的愿望呢?一个奴隶主的烦恼三、商鞅变法

战国时期,新兴地主阶级为了确立封建统治,发展封建经济,先后在各国掀起变法运动。 商鞅,又称卫鞅,公孙鞅。年轻时好学,熟悉变法理论和实践,听说秦孝公求贤若渴,于是他发奋图强,投奔秦国,得到秦孝公的赏识,公元前356年,秦孝公任命商鞅为左庶长,开始推行变法。后因功受封于商,所以又称商鞅。商鞅(约公元前390~前338年)商鞅变法秦孝公(前381—前338) 商鞅变法

立木为信商鞅变法阻力重重——商鞅舌战守旧贵族治世不一道,

便国不法古。通过对这两个事件的了解,让学生理解变革是曲折的,充满阻力的。时代的进步离不开不断的变革和变法,激励学生与时俱进、大胆创新、勇于投身改革。 变法内容国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食和布帛多的人,

可以免除徭役;根据军功大小授予爵

位和田宅,废除没有军功的旧贵族

的特权。建立县制,由国君直接派官吏治理。直接让学生找出,培养学生阅读归纳能力。 地主农民士兵贵族请同学们分别代表四个不同的阶层,谈一谈商鞅变法给你们造成的影响及你对变法的态度。商鞅变法调动学生积极性,让学生角色扮演,对变法内容进行深入的分析,体现学生主体地位,培养学生分析理解能力。 1.国家承认土地私

有,允许自由买卖2.奖励耕战3.建立县制:建立封建土地所有制奖励耕织奖励军功经济发展军队战斗力增强国富兵强由国君派官吏治理加强中央集权建立封建制度,为统一全国奠定了基础.内容:作用: 在逐步分析归纳的基础上,把内容和作用一一对应,让学生对知识更加的明确。材料一:《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。

材料二:“行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。

那么商鞅变法到底是成功了还是失败了?一场变革的成功或失败的标准,不在于实施

变法的人的生与死,而在于变法的目的是否达到。商鞅被处死,说明了守旧势力的猖狂和统 治者的昏庸。

商鞅虽死,变法犹存!经过变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家。成功! 通过对商鞅变法的内容和变法最终作用的分析探究,让学生认识到:改革求发展,是社会发展的需要,是时代进步的需要。

正确地认识到自古以来改革都不是一帆风顺的,为改革而献身是非常伟大、受人尊敬的。

评价一个历史人物,一个历史事件要以是否顺应历史发展的进程为标准。劳动工具之变——铁农具耕作方法之变——牛耕水利设施之变——著名的都江堰一变二变三变四变阶级关系之变五变社会制度之变 商鞅变法生产力发展大变革的时代哪些变革? 在学生已经学习认识的基础上去归纳总结时代之变,更有发现性和目的性。紧扣时代主题。同时归纳各变之间的内在关系,让学生对本节内容有总体把握,进一步实现教学目的。封建剥削方式的出现(封建制度确立) 练习:阅读下列材料并回答问题

卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”孝公曰:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。―《史记·商君列传》

请回答:

(1)材料中“卫鞅”、“孝公”分别是指谁?

(2)结合所学知识分析材料中的观点代表哪个阶级的利益?结果如何?

(3)对我们今天有什么启示?

谢 谢

学情分析

设计思想

教学过程 第二单元 国家的产生和社会的变革 第7课 大变革的时代一、教材分析: 1、教材的地位和作用:

春秋战国时期是我国从奴隶社会过渡到封建社会的大变革时期。

第6课《春秋战国的纷争》

第7课 《大变革的时代》

第8、9课《中华文化的勃兴》

第10课《秦王扫六合》

经济是基础,只有生产力和生产方式的变革才是最根本的变革,也才会导致春秋战国时期中华文化出现生机勃勃的缤纷局面,也为秦国最后统一六国奠定了扎实的基础。

2、教学目标:

(1)知识与技能:

了解春秋战国时期铁器和牛耕的广泛使用和都江堰水利工程等情况,掌握商鞅变法的主要内容和历史作用。

通过参与情境故事、角色扮演,分析比较,让学生理解掌握商鞅变法的复杂背景、内容和意义,使学生认识到变法是新兴地主阶级为巩固自身利益而进行的政治改革,培养学生初步运用历史唯物主义的基本观点评价变革及历史人物的能力。

(2) 过程与方法:

课上通过展示相关历史资料、图片、视频等等,使学生直观感受到铁器、牛耕的推广和都江堰水利工程的修筑对农业发展的重要性;通过“商鞅变法到底是成功了还是失败了?”的讨论分析,学会对历史事件和历史人物进行正确全面的评价。

(3)情感态度价值观:

生产工具的改进与领先、闻名世界的都江堰,都说明我国古代经济、技术都处于世界先进行列,也说明我国劳动人民有着高度智慧,激发学生的民族自豪感和爱国情感。

通过学习商鞅变法,激励学生解放思想、与时俱进、开拓创新、勇于实践,并理解改革是需要勇气和毅力的,并不都是一帆风顺的。3、教学重点与难点

本课的重点是商鞅变法的主要内容和历史作用。各国的变法运动,是春秋战国以来,封建制代替奴隶制的社会变革的最集中反映。变法运动最大的历史作用,在于促进了我国封建社会的形成。其中,秦国的商鞅变法效果最显著,为秦统一全国奠定了基础。

本课的难点是我国封建社会的形成。它涉及到生产力和生产关系的问题,一个新的社会制度的产生,是一个复杂的演变过程,它是社会本质的变化。初中学生对这样的历史转变感到很抽象,理解很困难。对于封建社会形成,教材只交待了地主阶级的统治代替了奴隶主贵族的统治,地主阶级和农民阶级的矛盾成为社会的主要矛盾,所以是学生学习的难点。二、学情分析:

1.有利因素:

本课学习的主体是七年级学生。这个阶段的学生思维活跃、乐于表现、求知欲望强烈,对新事物充满了好奇,有主动学习的愿望。有巨大潜能和发展空间,教学活动应该充分利用这些因素,使学生在学习和探究过程中有所收获。

2.不利因素:

七年级学生刚刚升入初中,还没有形成比较规范、有效的历史学习能力和方法。认知能力和知识积累有限,对理性的知识较难领会,同时又存在着看问题重表象、轻本质等特点。三、教学设计思路: 结合教材和学情分析,本着“设计灵活多样的教学方式,激发学生学习历史的兴趣,转变学生被动接受、死记硬背的学习方式,拓展学生学习和探究历史问题的空间”的原则,从学生的兴趣入手,通过补充史料、图片、视频资料、参与故事、角色体验、史料对比等方式,最大限度的把知识浅显的呈现给学生和让学生参与来得出结论。

四、教学过程:1.导入新课《王立群读史记之秦始皇 :商鞅变法》“战国后期,秦王嬴政灭六国,

平天下,最终统一中国。----

商鞅变法是怎么回事儿,-----

然而就是这样一个人,最终却

落得一个五马分尸的结局。那么,

商鞅提出的变法措施是什么呢?

为什么他的变法使秦国强盛,而自己最终却是惨死的结局?

商鞅实行的变法,对一百多年后的秦王嬴政统一中国,又有什么影响呢?”此导入一方面引起学生的学习兴趣,另一方面也让学生带着疑问进入新课学习,第三方面还点出了本课的重点知识。一.社会经济的发展● 铁农具的使用● 牛耕的使用● 水利工程的修筑二、私田的出现和新兴地主阶级的形成2.讲授新课三、商鞅变法一.社会经济的发展● 铁农具的使用小讨论:如果你是当时的劳动者,你会使用哪种工具从事农业生产呢?

石器木器、骨器青铜器铁器铁器《山海经》上记载的铁矿山,达三十多处。骨耜《管子》记载:春秋时齐国已经用铁农具耕种土地。材料一:下图是考古工作者在山西战国墓葬中发掘出来的“牛尊”材料二:《吕氏春秋》上有一个故事,说:大力士乌获将牛尾巴都拉断了,牛却纹丝不动.一个小孩牵着牛鼻环,牛倒乖乖地跟他走了.结合文献记载与出土文物,

谈谈这个考古发现说明了什么问题?● 牛耕的使用变使用耒耜耕地(人力)牛耕(畜力)牛耕是我国农业发展史上的一次革命。主要采用了图片引导、小讨论、史料学习和分析对比等方法,向学生展示回顾农具发展过程,铁农具和牛耕的应用和推广,从而理解生产工具不断进步,推动社会不断向前发展。史料的学习即能提高学生学习兴趣,也能让学生初步学会“论从史出”的历史学习方法。● 水利工程的修筑都江堰建成,使成都平原‘水

旱从人,不知饥馑,时无荒年,

天下谓之“天府”也”。

—— 《史记》 众多直观图片展示和视频对都江堰原理的生动介绍,帮助学生了解都江堰工程原理和今貌,体会我国古代劳动人民的高度智慧和贡献。二、私田的出现和新兴地主阶级的形成一个奴隶主的烦恼 这部分内容学生理解起来有难度,采用创设故事情境的方式,让学生从较易理解的角度参与的学习过程中来,帮助奴隶主解决一个又一个问题,师生互动,层层深入。,从生产力的提高到私田的出现,再到新剥削方式的出现,都让学生去用心体会,突破了难点,这样得出的结论对学生也是深刻的。二、私田的出现和新兴地主阶级的形成铁农具和牛耕真是好呀!今天又给自己开了大片荒田,还不用给国君上缴贡赋,实在是太高兴了!这段话说明了什么问题?一个奴隶主的烦恼田地是多了,可问题又来了,一些奴隶嫌劳务太重,无心劳动,一些奴隶又趁着战乱不断逃跑,该怎么办呢? 如果你是当时的奴隶主,你会怎么做呢?一个奴隶主的烦恼这下我可省心了!奴隶们很高兴,他们一家一户卖力的干了起来,平均每亩地要多收个三五斗呢!除去留给他们的,我的嘛······保密!一个奴隶主的烦恼荒地开垦出租奴隶制封建制奴隶主奴隶农民阶级关系变化土地所有制形式的变化国有→变→私有变成普天之下,莫非王土奴隶主私田增多地主 我虽然已成为了大地主,但是我的所有土地都是非法的。我是吃不好睡不好,时刻担心土地变没了。我急切盼望着私田的合法化! 怎样实现他的愿望呢?一个奴隶主的烦恼三、商鞅变法

战国时期,新兴地主阶级为了确立封建统治,发展封建经济,先后在各国掀起变法运动。 商鞅,又称卫鞅,公孙鞅。年轻时好学,熟悉变法理论和实践,听说秦孝公求贤若渴,于是他发奋图强,投奔秦国,得到秦孝公的赏识,公元前356年,秦孝公任命商鞅为左庶长,开始推行变法。后因功受封于商,所以又称商鞅。商鞅(约公元前390~前338年)商鞅变法秦孝公(前381—前338) 商鞅变法

立木为信商鞅变法阻力重重——商鞅舌战守旧贵族治世不一道,

便国不法古。通过对这两个事件的了解,让学生理解变革是曲折的,充满阻力的。时代的进步离不开不断的变革和变法,激励学生与时俱进、大胆创新、勇于投身改革。 变法内容国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食和布帛多的人,

可以免除徭役;根据军功大小授予爵

位和田宅,废除没有军功的旧贵族

的特权。建立县制,由国君直接派官吏治理。直接让学生找出,培养学生阅读归纳能力。 地主农民士兵贵族请同学们分别代表四个不同的阶层,谈一谈商鞅变法给你们造成的影响及你对变法的态度。商鞅变法调动学生积极性,让学生角色扮演,对变法内容进行深入的分析,体现学生主体地位,培养学生分析理解能力。 1.国家承认土地私

有,允许自由买卖2.奖励耕战3.建立县制:建立封建土地所有制奖励耕织奖励军功经济发展军队战斗力增强国富兵强由国君派官吏治理加强中央集权建立封建制度,为统一全国奠定了基础.内容:作用: 在逐步分析归纳的基础上,把内容和作用一一对应,让学生对知识更加的明确。材料一:《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。

材料二:“行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。

那么商鞅变法到底是成功了还是失败了?一场变革的成功或失败的标准,不在于实施

变法的人的生与死,而在于变法的目的是否达到。商鞅被处死,说明了守旧势力的猖狂和统 治者的昏庸。

商鞅虽死,变法犹存!经过变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家。成功! 通过对商鞅变法的内容和变法最终作用的分析探究,让学生认识到:改革求发展,是社会发展的需要,是时代进步的需要。

正确地认识到自古以来改革都不是一帆风顺的,为改革而献身是非常伟大、受人尊敬的。

评价一个历史人物,一个历史事件要以是否顺应历史发展的进程为标准。劳动工具之变——铁农具耕作方法之变——牛耕水利设施之变——著名的都江堰一变二变三变四变阶级关系之变五变社会制度之变 商鞅变法生产力发展大变革的时代哪些变革? 在学生已经学习认识的基础上去归纳总结时代之变,更有发现性和目的性。紧扣时代主题。同时归纳各变之间的内在关系,让学生对本节内容有总体把握,进一步实现教学目的。封建剥削方式的出现(封建制度确立) 练习:阅读下列材料并回答问题

卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”孝公曰:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。―《史记·商君列传》

请回答:

(1)材料中“卫鞅”、“孝公”分别是指谁?

(2)结合所学知识分析材料中的观点代表哪个阶级的利益?结果如何?

(3)对我们今天有什么启示?

谢 谢

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能