第6课 春秋战国的纷争 达标检测题

文档属性

| 名称 | 第6课 春秋战国的纷争 达标检测题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-09-23 11:56:18 | ||

图片预览

文档简介

《春秋战国的纷争》达标检测题

一、选择题

1.犬戎之乱后的镐京残破狼藉,周平王迁都洛邑,东周开始。为了便于研究这段历史,史学家将它划分为两个时期,即( )

A.东周与西周 B.西周与春秋

C.东周与战国 D.春秋与战国

2.(2013·河南模拟)据记载,春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去3次,同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次。这一历史现象反映的实质是( )

A.鲁国定期向周天子纳贡

B.鲁国国君主动与齐晋结好

C.周王室地位衰落

D.天子依附于诸侯

3.下列各项中,表明齐桓公霸主地位得到正式承认的是( )

A.提出“尊王攘夷”的口号

B.任用管仲为相

C.组建强大的军队

D.周天子派代表参加齐桓公召集的诸侯会盟

4.春秋时代,社会风雷激荡,烽烟四起,战火连天。春秋霸主串联起了整个春秋时代,他们见证了这数百年的兴衰荣辱。公元前7世纪后期,通过城濮大战,成为中原霸主的是( )

A.秦穆公 B.晋文公 C.宋襄公 D.楚庄王

5.(2012·东营学业考)齐桓公、晋文公成为春秋时期霸主的相同因素有( )

①以“尊王攘夷”为口号 ②发展生产

③整顿内政 ④注重军队建设

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

6.品对联:有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。对联中成语“卧薪尝胆”源于春秋时期哪一个霸主的典故

( )

A.齐桓公 B.晋文公

C.吴王阖闾 D.越王勾践

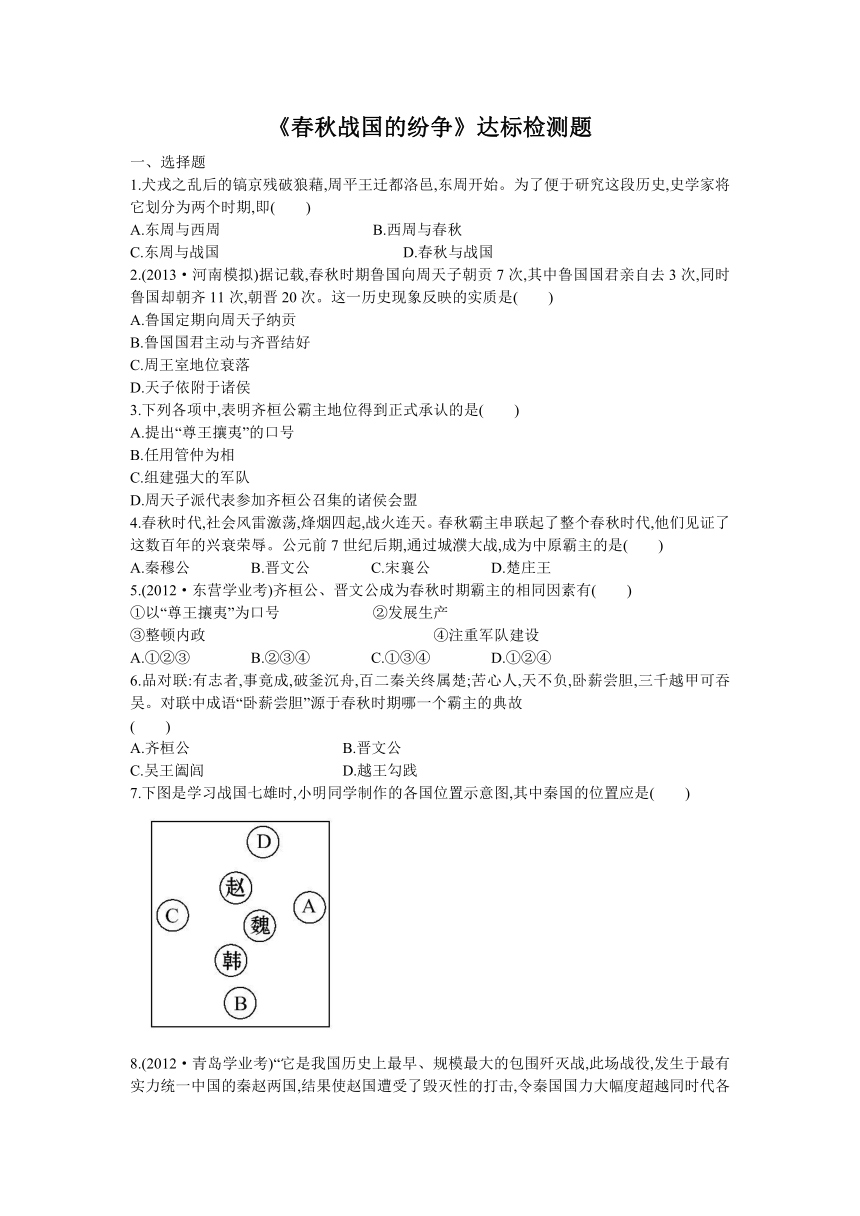

7.下图是学习战国七雄时,小明同学制作的各国位置示意图,其中秦国的位置应是( )

8.(2012·青岛学业考)“它是我国历史上最早、规模最大的包围歼灭战,此场战役,发生于最有实力统一中国的秦赵两国,结果使赵国遭受了毁灭性的打击,令秦国国力大幅度超越同时代各国,极大地加速了秦国统一中国的进程。”这场战役是( )

A.马陵之战 B.长平之战 C.牧野之战 D.桂陵之战

9.(2012·济南学业考)许多成语典故源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的哪一特点( )

A.诸侯兼并争霸 B.奴隶制的瓦解

C.生产力发展 D.封建制度确立

二、非选择题

10.阅读下列材料,回答问题。

材料一 桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。

——《论语·宪问》

材料二 晋文公名重耳,他曾经在外流亡多年,到过楚国,得到楚王的帮助。离开时,他做出承诺,一旦晋楚两国交战,晋军定要退避三舍,以报答恩情。

(1)材料一中“桓公九合诸侯”,为什么说是“管仲之力也” 齐桓公为了称霸,对外采取了什么策略

(2)依据材料二,写出出自晋楚争霸过程中的一个成语。

(3)结合所学,回答齐桓公、晋文公成为霸主的共同原因。对此,你有什么启示

答案解析

1.【解析】选D。本题考查学生的基础知识识记能力,东周分为春秋和战国两个时期。

2.【解析】选C。本题主要考查学生的分析能力。通过题干中的鲁国国君向周天子朝贡的次数还不如向齐国和晋国朝贡的次数多,说明周王室的地位衰落。

3.【解析】选D。本题主要考查学生的理解分析能力。A、B、C是齐桓公称霸的原因;D是称霸的标志。

4.【解析】选B。本题主要考查学生掌握基础知识的能力。公元前7世纪后期,晋楚双方在城濮大战,晋军大败楚军,晋文公成为中原霸主。

5.【解析】选B。本题主要考查学生掌握基础知识的能力和辨析能力。①是齐桓公称霸的原因之一,与晋文公无关。②③④是齐桓公与晋文公为使国家富强而采取的措施。

6.【解析】选D。本题主要考查学生掌握基础知识的能力。卧薪尝胆的是越王勾践。越王勾践卧薪尝胆,经过长期准备,终于灭掉吴国,一雪国耻。

7.【解析】选C。本题考查学生的识图、识记能力。战国七雄中,秦国位于战国七雄的最西边,故选C。A、B、D分别是齐国、楚国、燕国。

【学法探究】巧记战国七雄的名称及位置:“齐楚秦燕赵魏韩,东南西北到中间”。

8.【解析】选B。本题主要考查学生掌握基础知识的能力。解答本题的关键信息是“秦赵两国”“赵国遭受了毁灭性的打击”。链接所学知识可知,公元前260年,秦赵之间爆发长平之战,赵军大败。

9.【解析】选A。本题考查学生的理解辨析能力。春秋时期,诸侯不再听从周天子的命令,各诸侯国不断进行战争,强大的诸侯,迫使各国承认他的首领地位,成为“霸主”,诸侯争霸是春秋时期的特征。战国时期,各国之间的战争更为频繁,这一时期的战争以大国兼并小国、强国兼并弱国为目的,因此,战国时期的特征是兼并战争居多。综上分析,A能全面反映春秋战国时期的特点。

10.【解析】本题考查学生的理解分析能力和综合运用能力。管仲改革是齐桓公称霸的根本原因,所以说是“管仲之力也”。结合所学,第(1)题可解。第(2)题从材料中即可看出。第(3)题结合所学分析即可得出答案,二者都通过改革强大起来,改革都涉及内政、生产和军事等方面,由此,我们得出的启示应是改革是强国之路,我们应重视人才等。

答案:(1)齐桓公用管仲为相,改革内政,发展生产,改革军制,组建军队,这是他称霸的根本原因,所以说是“管仲之力也”。对外以“尊王攘夷”为号召,扩充疆界。

(2)退避三舍。

(3)共同原因:都进行了改革,改革都涉及内政、生产和军事等方面。

启示:应重视人才;改革是强国之路,应锐意改革。

一、选择题

1.犬戎之乱后的镐京残破狼藉,周平王迁都洛邑,东周开始。为了便于研究这段历史,史学家将它划分为两个时期,即( )

A.东周与西周 B.西周与春秋

C.东周与战国 D.春秋与战国

2.(2013·河南模拟)据记载,春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去3次,同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次。这一历史现象反映的实质是( )

A.鲁国定期向周天子纳贡

B.鲁国国君主动与齐晋结好

C.周王室地位衰落

D.天子依附于诸侯

3.下列各项中,表明齐桓公霸主地位得到正式承认的是( )

A.提出“尊王攘夷”的口号

B.任用管仲为相

C.组建强大的军队

D.周天子派代表参加齐桓公召集的诸侯会盟

4.春秋时代,社会风雷激荡,烽烟四起,战火连天。春秋霸主串联起了整个春秋时代,他们见证了这数百年的兴衰荣辱。公元前7世纪后期,通过城濮大战,成为中原霸主的是( )

A.秦穆公 B.晋文公 C.宋襄公 D.楚庄王

5.(2012·东营学业考)齐桓公、晋文公成为春秋时期霸主的相同因素有( )

①以“尊王攘夷”为口号 ②发展生产

③整顿内政 ④注重军队建设

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

6.品对联:有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。对联中成语“卧薪尝胆”源于春秋时期哪一个霸主的典故

( )

A.齐桓公 B.晋文公

C.吴王阖闾 D.越王勾践

7.下图是学习战国七雄时,小明同学制作的各国位置示意图,其中秦国的位置应是( )

8.(2012·青岛学业考)“它是我国历史上最早、规模最大的包围歼灭战,此场战役,发生于最有实力统一中国的秦赵两国,结果使赵国遭受了毁灭性的打击,令秦国国力大幅度超越同时代各国,极大地加速了秦国统一中国的进程。”这场战役是( )

A.马陵之战 B.长平之战 C.牧野之战 D.桂陵之战

9.(2012·济南学业考)许多成语典故源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的哪一特点( )

A.诸侯兼并争霸 B.奴隶制的瓦解

C.生产力发展 D.封建制度确立

二、非选择题

10.阅读下列材料,回答问题。

材料一 桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。

——《论语·宪问》

材料二 晋文公名重耳,他曾经在外流亡多年,到过楚国,得到楚王的帮助。离开时,他做出承诺,一旦晋楚两国交战,晋军定要退避三舍,以报答恩情。

(1)材料一中“桓公九合诸侯”,为什么说是“管仲之力也” 齐桓公为了称霸,对外采取了什么策略

(2)依据材料二,写出出自晋楚争霸过程中的一个成语。

(3)结合所学,回答齐桓公、晋文公成为霸主的共同原因。对此,你有什么启示

答案解析

1.【解析】选D。本题考查学生的基础知识识记能力,东周分为春秋和战国两个时期。

2.【解析】选C。本题主要考查学生的分析能力。通过题干中的鲁国国君向周天子朝贡的次数还不如向齐国和晋国朝贡的次数多,说明周王室的地位衰落。

3.【解析】选D。本题主要考查学生的理解分析能力。A、B、C是齐桓公称霸的原因;D是称霸的标志。

4.【解析】选B。本题主要考查学生掌握基础知识的能力。公元前7世纪后期,晋楚双方在城濮大战,晋军大败楚军,晋文公成为中原霸主。

5.【解析】选B。本题主要考查学生掌握基础知识的能力和辨析能力。①是齐桓公称霸的原因之一,与晋文公无关。②③④是齐桓公与晋文公为使国家富强而采取的措施。

6.【解析】选D。本题主要考查学生掌握基础知识的能力。卧薪尝胆的是越王勾践。越王勾践卧薪尝胆,经过长期准备,终于灭掉吴国,一雪国耻。

7.【解析】选C。本题考查学生的识图、识记能力。战国七雄中,秦国位于战国七雄的最西边,故选C。A、B、D分别是齐国、楚国、燕国。

【学法探究】巧记战国七雄的名称及位置:“齐楚秦燕赵魏韩,东南西北到中间”。

8.【解析】选B。本题主要考查学生掌握基础知识的能力。解答本题的关键信息是“秦赵两国”“赵国遭受了毁灭性的打击”。链接所学知识可知,公元前260年,秦赵之间爆发长平之战,赵军大败。

9.【解析】选A。本题考查学生的理解辨析能力。春秋时期,诸侯不再听从周天子的命令,各诸侯国不断进行战争,强大的诸侯,迫使各国承认他的首领地位,成为“霸主”,诸侯争霸是春秋时期的特征。战国时期,各国之间的战争更为频繁,这一时期的战争以大国兼并小国、强国兼并弱国为目的,因此,战国时期的特征是兼并战争居多。综上分析,A能全面反映春秋战国时期的特点。

10.【解析】本题考查学生的理解分析能力和综合运用能力。管仲改革是齐桓公称霸的根本原因,所以说是“管仲之力也”。结合所学,第(1)题可解。第(2)题从材料中即可看出。第(3)题结合所学分析即可得出答案,二者都通过改革强大起来,改革都涉及内政、生产和军事等方面,由此,我们得出的启示应是改革是强国之路,我们应重视人才等。

答案:(1)齐桓公用管仲为相,改革内政,发展生产,改革军制,组建军队,这是他称霸的根本原因,所以说是“管仲之力也”。对外以“尊王攘夷”为号召,扩充疆界。

(2)退避三舍。

(3)共同原因:都进行了改革,改革都涉及内政、生产和军事等方面。

启示:应重视人才;改革是强国之路,应锐意改革。

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能