昌盛的秦汉文化(2)教案

图片预览

文档简介

课题:

第17课 昌盛的秦汉文化(二)

一、教材内容分析:

本课主要叙述的是秦汉文化中宗教、思想和史学、艺术等方面的成就。佛教的传入是秦汉时期中国对外经济文化交流带来的结果,道教则来源于我国春秋战国以来逐步发展的道家思想和神仙方术。《史记》在中国古代文学发展中具有重要地位。

二、课程标准:

知道佛教的传入和道教的产生。知道司马迁和史记。

三、教学目标:

1.佛教传入和道教兴起的基本史实,了解司马迁的生平及《史记》的简要内容,逐步培养学生观察、想象能力和概括能力,提高学生辩证分析历史现象的能力和艺术鉴赏能力。

2.教师以学生的分组讨论与自主探究为基础。对佛教传入一目,引导学生回忆张骞出使西域和丝绸之路开辟的有关知识,使学生对佛教传入有明确的时间和空间概念。对《史记》的内容和历史地位一目,可以通过简要介绍其内容和其中所体现的司马迁的史学思想,使学生体会《史记》在中国史学发展所产生的重大影响。

3.通过学习秦汉时期辉煌的文化成就,培养学生的民族自豪感和民族自信心。通过了解司马迁撰写《史记》的经历,培养学生勇于追求真理的精神,引导学生形成严谨求实的学风。

四、教学重点、难点:

重点:佛教、道教在我国的传播情况和以史记为代表的史学成就。

难点:宗教得以传播的原因和对我国古代社会发展产生的影响。

五、教学过程:

(一)创设情境,导入新课:

展示:

白马寺 青城山

司马迁祠 秦始皇陵兵马俑

教师:同学们喜欢旅游吗?图片中的这些景点同学们去过没有?来到上面这些景点,能够感受到古老的文化气息,他们记载着中国五千年的文明,是祖先留给我们的珍贵财富。今天就让老师做导游,带领大家领略这些景观,触摸景观背后的厚重历史,享受这场文化的盛宴!

(二)教师引领,合作探究:

教师:首先让我们走进白马寺和青城山,了解古代的宗教,品味一场“思想的盛宴”。

一、“思想的盛宴”——佛教的传入和道教的兴起

教师:宗教是现实世界在人们意识里虚幻的反映。它起源于原始社会,是由于人们对风雨雷电和电闪雷鸣等自然现象不能理解,认为在冥冥之中有一种超人超自然的能力在操纵支配着这一切,从而产生了对“超自然力量”的崇拜,形成了最初的宗教。宗教要求人们信仰上帝、神灵,把希望寄托在“神明”、“天国”、和“来世”上。同学们知道我们中国有哪些主要宗教吗?

学生:佛教、基督教、伊斯兰教、道教。

教师:请同学们阅读课本92—93页内容, 了解佛教和道教的发源地、传入时间,信仰对象、宗教场所和主要教义?

展示:

教 别

发源地

时间

信仰对象

宗教场所

教义

佛教

道教

(设计意图:此环节要求学生结合表格阅读课本,找出佛教和道教在中国出现和传播的基本事实,锻炼学生的阅读归纳能力。)

展示: 视频《白马寺》

(设计意图:通过观看视频,了解白马寺在中国佛教中的地位及佛教在中国传播的情况)

1、佛教的传播

教师:我们参观的第一站——白马寺,就是我国最早的佛教寺院。佛教是怎么传入到中国的呢?

展示:

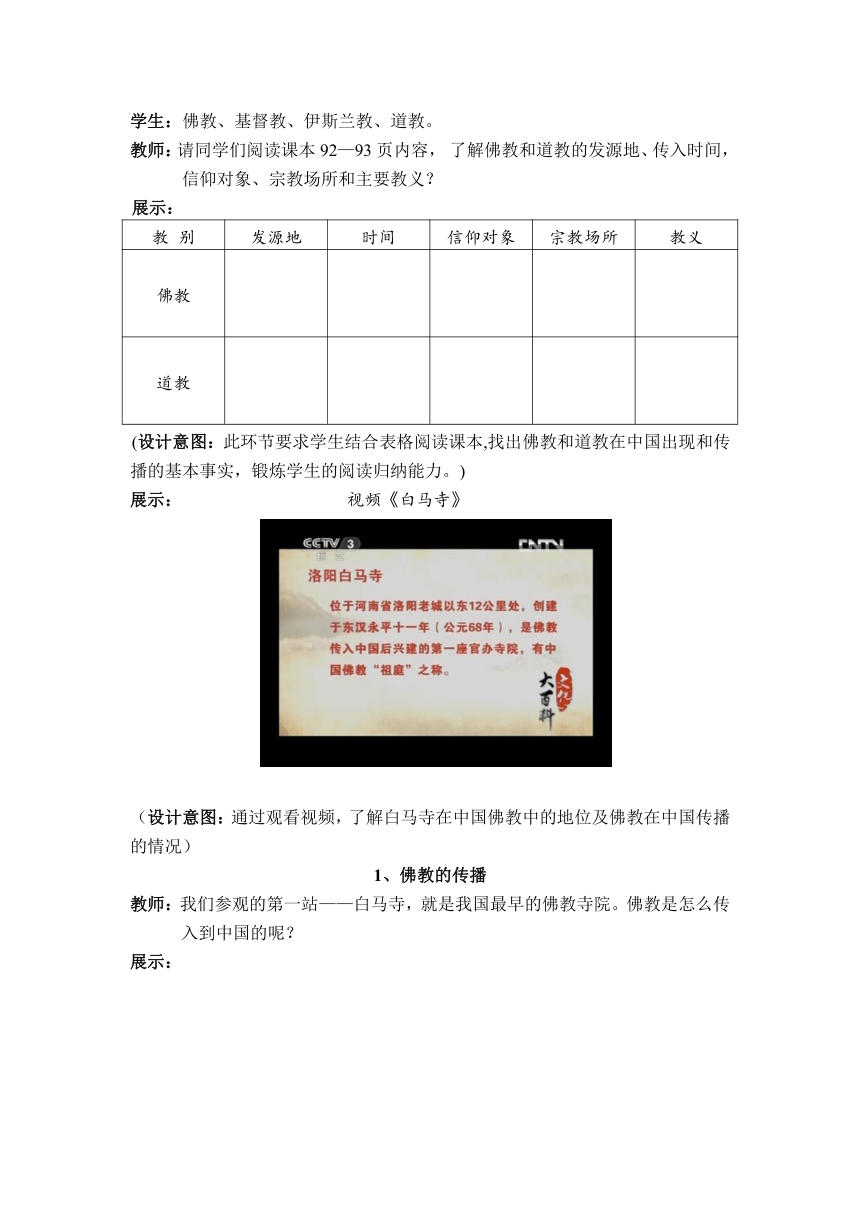

佛教到来华路线图

教师:佛教起源于古代印度,西汉末年传入我国中原地区,同学们知道佛教是沿着那条道路传播到中国的吗?

学生:丝绸之路。

教师:所以我们说,丝绸之路的开通促进了文化的交流。佛教传入中国后,很快受到封建统治者的提倡和扶植,东汉明帝时开始兴建佛寺。佛教为什么能够在中国传播开来能?下面让我们通过它的教义来探寻问题的答案。

展示:

材料一:“人生有八苦,生,老,病,死,怨憎会,爱别离,求不得,五阴炽盛。”

——佛说

材料二:按照佛的说法,人死后能够转生来时,人的今生如果能忍受苦难,虔诚的信佛,来世就可以得到幸福。

——人教版七年级历史课本

学生:佛教要求人们“忍耐顺从”以脱离苦难,有利于社会安定,有利于封建统治者巩固自己的统治地位。

教师:在历代封建统治者的扶植下,佛教在中国广泛传播开来,对社会产生了深远的影响,佛教也越来越渗入到我们的生活中。在我们的生活中有哪些佛教的影子呢?

学生:佛教寺院;佛教歌曲;烦恼、一刹那、口头禅等。

(设计意图:此环节要求教师引导学生从建筑、文化、思想、音乐等方面去思考,了解佛教在社会中的影响。)

教师:佛教的传播,对我国的文化发展有深远影响。走出白马寺,我们来到了青城山。下面我们再来了解我国土生土长的宗教——道教。

2、道教的兴起

展示:

老子 太上老君

教师:上面两位人物同学们认识吗?他们是谁?

学生:老子、太上老君

教师:这两位人物都和我们现在学习的道教有关,道教尊称老子为教主,称他为“太上老君”。但老子是不是道教的创始人?

学生:不是,道教的创始人是东汉时期的张陵。

教师:张陵将老子的道家思想与神仙方术相结合,创立了道教,道教是我国土生土长的宗教,咱们本次旅行的第二站青城山,相传就是道教的发源地。道教产生后,封建统治者对这一宗教持什么态度呢?下面让我们通过它的教义来探寻问题的答案。

展示:

“道教主张修身养性,炼制丹药,以求得道成仙。”

——人教版七年级历史教材

学生:道教的思想迎合了封建统治者长生不老的欲望,得到统治者的欢迎。

教师:道教的产生对社会有何影响?

展示:

“中国根柢全在道教”。

——鲁迅

道教对中国的学术思想、政治经济、军事谋略、文学艺术、科学技术、国民性格、伦理道德、思维方式、民风民俗、民间信仰等方面都产生了深远的影响。

——百度百科

(设计意图:此环节要求学生通过对材料的分析,认识道教对中国文化的深远影响)

教师:道教是中国人的根蒂,是东方科学智慧之源,是全世界唯一大力促进科技 发展的宗教以及全球最珍爱生命和尊重女性的宗教。它深深扎根于中华传统文化的沃土之中,对我国文化产生了深远影响。

教师:统治者扶植佛教和道教,是因为佛教和道教的主张符合统治者的需求。其实,在这些主张中,关于“来世转生”、“长生不老”等说法,宣传的是迷信思想,造成的危害性不小。于是,我国东汉时期出现了一些批判迷信鬼神的思想家,其中最著名的一位就是王充。

3、无神论

展示:

“人死血脉竭,竭而精气灭,灭而形体朽,朽而成灰土,何用为鬼?”

——《论衡》

教师:材料体现了王充怎样的思想?

(设计意图:此环节要求学生通过对材料的分析,认识王充的无神论思想)

学生:无神论。

教师:东汉的王充就是当时反对迷信思想的坚强战士,他那宣传无神论的积极战斗精神,为后来所有务实求真的学者们,树立了光辉的榜样,他不愧为杰出思想家。

教师:两汉之际,当佛教东传,道教兴起,越来越多的人把希望寄托在来世和神灵之上时,一个在中华民族发展史上具有伟大人格力量的史学家,早已认识到人类才是创造历史的主体,是推动历史进步的动力。他就是——司马迁。下面让我们走进本课的第三站——陕西韩城司马迁祠,感受其伟大的史学成就!

二、“史书的典范”——司马迁和《史记》

展示:

司马迁

教师:阅读课本94页,了解司马迁的生平及主要作品。

学生:生活在汉武帝时期,编写了《史记》一书,是我国古代伟大的史学家。

展示:

《史记》

教师:司马迁为什么能够写出《史记》这部史学巨著?

学生:父亲是史官,从小受家庭熏陶;他寻访许多名胜古迹,自己做史官,读书很多,还刻苦努力,终于写成《史记》。

(设计意图:让学生感受到司马迁这位伟大史学家艰辛、勤奋、隐忍与坚毅的作风。就是因为他艰辛付出才能写出史家之绝唱,无韵之离骚的《史记》。通过这对学生进行价值观教育,同时培养了学生的归纳和概括能力。)

展示:

“史家之绝唱,无韵之《离骚》”

——鲁迅

教师:这是伟大文学家鲁迅先生对于这本书的评价。那么《史记》是一部什么样体裁的书?它记述了什么时期的史事?这部书又有什么价值呢?请同学们认真阅读课本94页正文第二段,了解《史记》的体例、记载内容及地位。

学生:体裁:我国第一部纪传体通史;主要记述从黄帝到汉武帝时期的史事;价值:是后世纪传体史书的典范,是一部优秀的文学著作。

教师:在君主专制的年代里,“伴君如伴虎”。司马迁却敢于指出汉武帝的过失,体现了忠于史事的崇高品德。他做到了求真务实、不畏权势、视死如归,为后人树立了光辉的典范。除了史学上的成就外,秦汉时期的艺术领域也有巨大的成就。最后一站,让我们走进陕西西安秦始皇陵兵马俑,一睹中国古代雕塑的杰作。

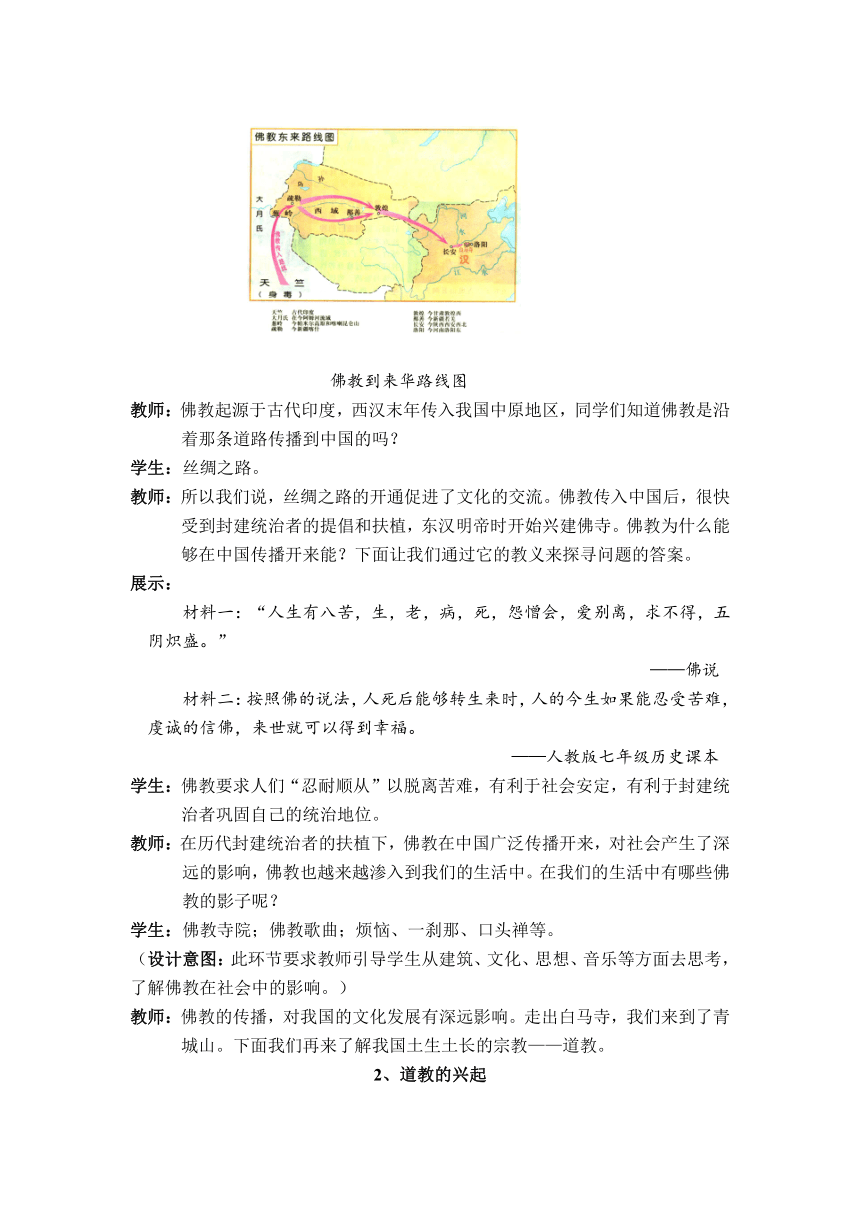

三、“雕塑的杰作”——轰动世界的兵马俑

展示:

秦始皇陵兵马俑

教师:我们转换一下较色,请你来做导游。请同学们结合上面这张图片,阅读课本95页正文部分,用自己的语言向大家介绍“秦始皇陵兵马俑”

(设计意图:此环节要求学生用自己的语言介绍秦始皇陵兵马俑,锻炼学生的语言表达能力。)

学生:欢迎大家来到陕西西安秦始皇陵兵马俑景区,首先映入大家眼帘的是……

教师:感谢这位同学的精彩讲解。通过刚才的讲解我们已对兵马俑有了更深的认识,它的高超的艺术不仅令我们惊为天人,也让世界震惊不已。

展示:

“这是世界的奇迹,民族的骄傲。”

——前新加坡总理李光耀“太神奇了,这在世界上是独一无二的。”

——前美国国务卿基辛格

教师:秦始皇陵兵马俑是世界艺术宝库中的璀璨明珠。

教师:秦兵马俑为什么都面向东方?透过雕塑,你读到了那哪段历史?

学生:秦兵马俑是秦始皇陵墓的地下军阵,象征着秦始皇统治下秦朝的赫赫军威和强大国力。秦所灭的六国都在秦国的东方,兵马俑面向东方,象征着秦王嬴政灭六国统一天下的丰功伟绩,同时也象征着秦始皇为巩固统一和保证秦朝的统治永存,随时准备镇压六国残余势力的反叛。

教师:秦始皇陵兵马俑形象展现了两千多年前秦军横扫六国的磅礴气势,是中国古代历史的见证!看过兵马俑,给你最深的感触是什么?

学生1:秦陵兵马俑造型生动、仪态万千、气势磅礴,集秦代文化艺术之精华,不愧是世界艺术宝库中的一颗明珠。

学生2:这是秦始皇好大喜功、滥用民力,导致秦王朝盛极一时、二世则亡的历史见证。秦陵兵马俑是我国古代劳动人民血汗和智慧的结晶。

(设计意图:引导学生正确认识秦始皇陵兵马俑,它既是我国雕塑艺术瑰宝,又是劳动人民血汗和智慧的结晶。学会一分为二看待历史问题。)

教师:“秦王扫六合,虎视何雄哉”这样一个气壮山和的阵容,无疑是当年一统宇内的秦始皇浩荡大军的艺术再现。秦始皇兵马俑为中华民族灿烂的古老文化增添了光彩,也给世界艺术史补充了光辉的一页。它是世界艺术宝库中的璀璨明珠,无愧于世界第八大奇迹的称号。

教师:通过本课的学习同学们有什么收获?

学生:“谈收获”

(三)课堂总结,拓展延伸:

四、“昌盛的文化”——秦汉文化

秦汉时期政治上的大一统促进了经济的繁荣发展,带动了科学技术、文化艺术的巨大发展。无论是涤荡人类思想的宗教,还是彪炳史册的史书典范《史记》和闪耀于世界雕塑之林的秦始皇陵兵马俑,无不彰显了秦汉文化的繁荣昌盛,而昌盛的文化成就,对以后2000年的封建社会产生了重要影响。

六、课堂检测:

1.司马迁是怎样写《史记》的?他给我们治学提供了怎样的风范?

2.为什么说秦兵马俑是世界艺术宝库中的一颗明珠?

3.完成助学。

七、板书设计:

第17课 昌盛的秦汉文化(二)

一、“思想的盛宴”——佛教的传入和道教的兴起

1.佛教传入

2.道教的兴起

3、无神论

二、“史书的典范”——司马迁和《史记》

1.司马迁

2.《史记》

三、“雕塑的杰作”——轰动世界的秦兵马俑

四、“昌盛的文化”——秦汉文化

八、教学反思:

1.根据本课知识特点,我把内容分为三个子目,指导学生通过列表格的形式归纳本课的学习内容。通过按类和顺时两次梳理加工知识,提高驾驭知识的能力。

2.学习本课后可以进一步引导学生就自己感兴趣的问题做探索与研究,如对目前中国信佛教的人多还是信道教的人多,做一个调查等等。总之,通过对一个问题的深入研究,可以使学生的综合能力全方位得到提高。

3.但是,受时间的限制,在分析司马迁的《史记》时感觉很仓促,有些问题无法展开。平时应注意培养学生的综合概括能力和理解能力。

第17课 昌盛的秦汉文化(二)

一、教材内容分析:

本课主要叙述的是秦汉文化中宗教、思想和史学、艺术等方面的成就。佛教的传入是秦汉时期中国对外经济文化交流带来的结果,道教则来源于我国春秋战国以来逐步发展的道家思想和神仙方术。《史记》在中国古代文学发展中具有重要地位。

二、课程标准:

知道佛教的传入和道教的产生。知道司马迁和史记。

三、教学目标:

1.佛教传入和道教兴起的基本史实,了解司马迁的生平及《史记》的简要内容,逐步培养学生观察、想象能力和概括能力,提高学生辩证分析历史现象的能力和艺术鉴赏能力。

2.教师以学生的分组讨论与自主探究为基础。对佛教传入一目,引导学生回忆张骞出使西域和丝绸之路开辟的有关知识,使学生对佛教传入有明确的时间和空间概念。对《史记》的内容和历史地位一目,可以通过简要介绍其内容和其中所体现的司马迁的史学思想,使学生体会《史记》在中国史学发展所产生的重大影响。

3.通过学习秦汉时期辉煌的文化成就,培养学生的民族自豪感和民族自信心。通过了解司马迁撰写《史记》的经历,培养学生勇于追求真理的精神,引导学生形成严谨求实的学风。

四、教学重点、难点:

重点:佛教、道教在我国的传播情况和以史记为代表的史学成就。

难点:宗教得以传播的原因和对我国古代社会发展产生的影响。

五、教学过程:

(一)创设情境,导入新课:

展示:

白马寺 青城山

司马迁祠 秦始皇陵兵马俑

教师:同学们喜欢旅游吗?图片中的这些景点同学们去过没有?来到上面这些景点,能够感受到古老的文化气息,他们记载着中国五千年的文明,是祖先留给我们的珍贵财富。今天就让老师做导游,带领大家领略这些景观,触摸景观背后的厚重历史,享受这场文化的盛宴!

(二)教师引领,合作探究:

教师:首先让我们走进白马寺和青城山,了解古代的宗教,品味一场“思想的盛宴”。

一、“思想的盛宴”——佛教的传入和道教的兴起

教师:宗教是现实世界在人们意识里虚幻的反映。它起源于原始社会,是由于人们对风雨雷电和电闪雷鸣等自然现象不能理解,认为在冥冥之中有一种超人超自然的能力在操纵支配着这一切,从而产生了对“超自然力量”的崇拜,形成了最初的宗教。宗教要求人们信仰上帝、神灵,把希望寄托在“神明”、“天国”、和“来世”上。同学们知道我们中国有哪些主要宗教吗?

学生:佛教、基督教、伊斯兰教、道教。

教师:请同学们阅读课本92—93页内容, 了解佛教和道教的发源地、传入时间,信仰对象、宗教场所和主要教义?

展示:

教 别

发源地

时间

信仰对象

宗教场所

教义

佛教

道教

(设计意图:此环节要求学生结合表格阅读课本,找出佛教和道教在中国出现和传播的基本事实,锻炼学生的阅读归纳能力。)

展示: 视频《白马寺》

(设计意图:通过观看视频,了解白马寺在中国佛教中的地位及佛教在中国传播的情况)

1、佛教的传播

教师:我们参观的第一站——白马寺,就是我国最早的佛教寺院。佛教是怎么传入到中国的呢?

展示:

佛教到来华路线图

教师:佛教起源于古代印度,西汉末年传入我国中原地区,同学们知道佛教是沿着那条道路传播到中国的吗?

学生:丝绸之路。

教师:所以我们说,丝绸之路的开通促进了文化的交流。佛教传入中国后,很快受到封建统治者的提倡和扶植,东汉明帝时开始兴建佛寺。佛教为什么能够在中国传播开来能?下面让我们通过它的教义来探寻问题的答案。

展示:

材料一:“人生有八苦,生,老,病,死,怨憎会,爱别离,求不得,五阴炽盛。”

——佛说

材料二:按照佛的说法,人死后能够转生来时,人的今生如果能忍受苦难,虔诚的信佛,来世就可以得到幸福。

——人教版七年级历史课本

学生:佛教要求人们“忍耐顺从”以脱离苦难,有利于社会安定,有利于封建统治者巩固自己的统治地位。

教师:在历代封建统治者的扶植下,佛教在中国广泛传播开来,对社会产生了深远的影响,佛教也越来越渗入到我们的生活中。在我们的生活中有哪些佛教的影子呢?

学生:佛教寺院;佛教歌曲;烦恼、一刹那、口头禅等。

(设计意图:此环节要求教师引导学生从建筑、文化、思想、音乐等方面去思考,了解佛教在社会中的影响。)

教师:佛教的传播,对我国的文化发展有深远影响。走出白马寺,我们来到了青城山。下面我们再来了解我国土生土长的宗教——道教。

2、道教的兴起

展示:

老子 太上老君

教师:上面两位人物同学们认识吗?他们是谁?

学生:老子、太上老君

教师:这两位人物都和我们现在学习的道教有关,道教尊称老子为教主,称他为“太上老君”。但老子是不是道教的创始人?

学生:不是,道教的创始人是东汉时期的张陵。

教师:张陵将老子的道家思想与神仙方术相结合,创立了道教,道教是我国土生土长的宗教,咱们本次旅行的第二站青城山,相传就是道教的发源地。道教产生后,封建统治者对这一宗教持什么态度呢?下面让我们通过它的教义来探寻问题的答案。

展示:

“道教主张修身养性,炼制丹药,以求得道成仙。”

——人教版七年级历史教材

学生:道教的思想迎合了封建统治者长生不老的欲望,得到统治者的欢迎。

教师:道教的产生对社会有何影响?

展示:

“中国根柢全在道教”。

——鲁迅

道教对中国的学术思想、政治经济、军事谋略、文学艺术、科学技术、国民性格、伦理道德、思维方式、民风民俗、民间信仰等方面都产生了深远的影响。

——百度百科

(设计意图:此环节要求学生通过对材料的分析,认识道教对中国文化的深远影响)

教师:道教是中国人的根蒂,是东方科学智慧之源,是全世界唯一大力促进科技 发展的宗教以及全球最珍爱生命和尊重女性的宗教。它深深扎根于中华传统文化的沃土之中,对我国文化产生了深远影响。

教师:统治者扶植佛教和道教,是因为佛教和道教的主张符合统治者的需求。其实,在这些主张中,关于“来世转生”、“长生不老”等说法,宣传的是迷信思想,造成的危害性不小。于是,我国东汉时期出现了一些批判迷信鬼神的思想家,其中最著名的一位就是王充。

3、无神论

展示:

“人死血脉竭,竭而精气灭,灭而形体朽,朽而成灰土,何用为鬼?”

——《论衡》

教师:材料体现了王充怎样的思想?

(设计意图:此环节要求学生通过对材料的分析,认识王充的无神论思想)

学生:无神论。

教师:东汉的王充就是当时反对迷信思想的坚强战士,他那宣传无神论的积极战斗精神,为后来所有务实求真的学者们,树立了光辉的榜样,他不愧为杰出思想家。

教师:两汉之际,当佛教东传,道教兴起,越来越多的人把希望寄托在来世和神灵之上时,一个在中华民族发展史上具有伟大人格力量的史学家,早已认识到人类才是创造历史的主体,是推动历史进步的动力。他就是——司马迁。下面让我们走进本课的第三站——陕西韩城司马迁祠,感受其伟大的史学成就!

二、“史书的典范”——司马迁和《史记》

展示:

司马迁

教师:阅读课本94页,了解司马迁的生平及主要作品。

学生:生活在汉武帝时期,编写了《史记》一书,是我国古代伟大的史学家。

展示:

《史记》

教师:司马迁为什么能够写出《史记》这部史学巨著?

学生:父亲是史官,从小受家庭熏陶;他寻访许多名胜古迹,自己做史官,读书很多,还刻苦努力,终于写成《史记》。

(设计意图:让学生感受到司马迁这位伟大史学家艰辛、勤奋、隐忍与坚毅的作风。就是因为他艰辛付出才能写出史家之绝唱,无韵之离骚的《史记》。通过这对学生进行价值观教育,同时培养了学生的归纳和概括能力。)

展示:

“史家之绝唱,无韵之《离骚》”

——鲁迅

教师:这是伟大文学家鲁迅先生对于这本书的评价。那么《史记》是一部什么样体裁的书?它记述了什么时期的史事?这部书又有什么价值呢?请同学们认真阅读课本94页正文第二段,了解《史记》的体例、记载内容及地位。

学生:体裁:我国第一部纪传体通史;主要记述从黄帝到汉武帝时期的史事;价值:是后世纪传体史书的典范,是一部优秀的文学著作。

教师:在君主专制的年代里,“伴君如伴虎”。司马迁却敢于指出汉武帝的过失,体现了忠于史事的崇高品德。他做到了求真务实、不畏权势、视死如归,为后人树立了光辉的典范。除了史学上的成就外,秦汉时期的艺术领域也有巨大的成就。最后一站,让我们走进陕西西安秦始皇陵兵马俑,一睹中国古代雕塑的杰作。

三、“雕塑的杰作”——轰动世界的兵马俑

展示:

秦始皇陵兵马俑

教师:我们转换一下较色,请你来做导游。请同学们结合上面这张图片,阅读课本95页正文部分,用自己的语言向大家介绍“秦始皇陵兵马俑”

(设计意图:此环节要求学生用自己的语言介绍秦始皇陵兵马俑,锻炼学生的语言表达能力。)

学生:欢迎大家来到陕西西安秦始皇陵兵马俑景区,首先映入大家眼帘的是……

教师:感谢这位同学的精彩讲解。通过刚才的讲解我们已对兵马俑有了更深的认识,它的高超的艺术不仅令我们惊为天人,也让世界震惊不已。

展示:

“这是世界的奇迹,民族的骄傲。”

——前新加坡总理李光耀“太神奇了,这在世界上是独一无二的。”

——前美国国务卿基辛格

教师:秦始皇陵兵马俑是世界艺术宝库中的璀璨明珠。

教师:秦兵马俑为什么都面向东方?透过雕塑,你读到了那哪段历史?

学生:秦兵马俑是秦始皇陵墓的地下军阵,象征着秦始皇统治下秦朝的赫赫军威和强大国力。秦所灭的六国都在秦国的东方,兵马俑面向东方,象征着秦王嬴政灭六国统一天下的丰功伟绩,同时也象征着秦始皇为巩固统一和保证秦朝的统治永存,随时准备镇压六国残余势力的反叛。

教师:秦始皇陵兵马俑形象展现了两千多年前秦军横扫六国的磅礴气势,是中国古代历史的见证!看过兵马俑,给你最深的感触是什么?

学生1:秦陵兵马俑造型生动、仪态万千、气势磅礴,集秦代文化艺术之精华,不愧是世界艺术宝库中的一颗明珠。

学生2:这是秦始皇好大喜功、滥用民力,导致秦王朝盛极一时、二世则亡的历史见证。秦陵兵马俑是我国古代劳动人民血汗和智慧的结晶。

(设计意图:引导学生正确认识秦始皇陵兵马俑,它既是我国雕塑艺术瑰宝,又是劳动人民血汗和智慧的结晶。学会一分为二看待历史问题。)

教师:“秦王扫六合,虎视何雄哉”这样一个气壮山和的阵容,无疑是当年一统宇内的秦始皇浩荡大军的艺术再现。秦始皇兵马俑为中华民族灿烂的古老文化增添了光彩,也给世界艺术史补充了光辉的一页。它是世界艺术宝库中的璀璨明珠,无愧于世界第八大奇迹的称号。

教师:通过本课的学习同学们有什么收获?

学生:“谈收获”

(三)课堂总结,拓展延伸:

四、“昌盛的文化”——秦汉文化

秦汉时期政治上的大一统促进了经济的繁荣发展,带动了科学技术、文化艺术的巨大发展。无论是涤荡人类思想的宗教,还是彪炳史册的史书典范《史记》和闪耀于世界雕塑之林的秦始皇陵兵马俑,无不彰显了秦汉文化的繁荣昌盛,而昌盛的文化成就,对以后2000年的封建社会产生了重要影响。

六、课堂检测:

1.司马迁是怎样写《史记》的?他给我们治学提供了怎样的风范?

2.为什么说秦兵马俑是世界艺术宝库中的一颗明珠?

3.完成助学。

七、板书设计:

第17课 昌盛的秦汉文化(二)

一、“思想的盛宴”——佛教的传入和道教的兴起

1.佛教传入

2.道教的兴起

3、无神论

二、“史书的典范”——司马迁和《史记》

1.司马迁

2.《史记》

三、“雕塑的杰作”——轰动世界的秦兵马俑

四、“昌盛的文化”——秦汉文化

八、教学反思:

1.根据本课知识特点,我把内容分为三个子目,指导学生通过列表格的形式归纳本课的学习内容。通过按类和顺时两次梳理加工知识,提高驾驭知识的能力。

2.学习本课后可以进一步引导学生就自己感兴趣的问题做探索与研究,如对目前中国信佛教的人多还是信道教的人多,做一个调查等等。总之,通过对一个问题的深入研究,可以使学生的综合能力全方位得到提高。

3.但是,受时间的限制,在分析司马迁的《史记》时感觉很仓促,有些问题无法展开。平时应注意培养学生的综合概括能力和理解能力。

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能