5.2适应是自然选择的结果——2022-2023学年高一生物学浙科版(2019)必修二课时练习(有解析)

文档属性

| 名称 | 5.2适应是自然选择的结果——2022-2023学年高一生物学浙科版(2019)必修二课时练习(有解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 164.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-16 10:18:27 | ||

图片预览

文档简介

5.2适应是自然选择的结果

【基础练习】

1.根据遗传平衡定律,控制某性状的基因频率p(A)+q(a)=1,则该种群中Aa的基因型频率的最大值为( )

A.0.25 B.0.5 C.0.75 D.1

2.现代生物进化理论认为,决定生物进化方向的是( )

A.用进废退 B.突变 C.基因重组 D.自然选择

3.某动物种群中,AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%、25%。若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配,理论上,下一代中基因型为AA、Aa、aa个体的数量比为( )

A.3:3:1 B.4:4:1 C.1:2:0 D.1:2:1

4.到了寒冷的冬天,柳树纷纷落叶,而松树却依然郁郁葱葱,这表明( )

A.柳树不适应寒冷的环境,松树适应寒冷的环境

B.它们都能适应寒冷的环境

C.柳树适应寒冷的环境,松树不适应寒冷的环境

D.它们之间进行着种间斗争

5.下列关于生物适应性的叙述,不正确的是( )

A.生物的适应性可以理解为生物的形态结构适合于完成一定的功能

B.仙人掌的叶退化成针形是对干旱环境的适应

C.生物能够适应环境,但是对环境的适应具有相对性

D.生物的适应具有普遍性,只要生物具有某种适应性特征,就能长期生存和繁衍

6.遗传学上的平衡种群是指在理想状态下,基因频率和基因型频率都不再改变的大种群。已知牛的平衡种群中,有角与无角由常染色体的1对等位基因控制,每头母牛一次只生产1头小牛,以下关于性状遗传的研究方法及推断不正确的是( )

A.选择多对有角牛交配,若后代出现无角牛,则说明无角为隐性性状

B.该牛群自由交配,若后代有角牛明显多于无角牛,则说明有角为显性性状

C.若该种群有角牛与无角牛个体的数目相等,则说明显隐性基因频率不等

D.多对有角牛和无角牛交配,若后代有角牛明显多于无角牛,则有角为显性性状

【能力提升】

7.下列关于物种和隔离的叙述,正确的是( )

A.物种是生物进化和繁殖的基本单位

B.二倍体西瓜与四倍体西瓜属于同一物种

C.地理隔离和生殖隔离都会阻止生物之间的基因交流

D.种群必须经过地理隔离,才能达到生殖隔离

8.不同基因型的褐鼠对灭鼠强药物的抗性及对维生素E的依赖性(即需要从外界环境中获取维生素E才能维持正常生命活动)的表型如下表。若对维生素E含量不足环境中的褐鼠种群进行长期连续使用灭鼠强处理,则该褐鼠种群中( )

基因型 TT Tt tt

对维生素E依赖性 高度 中度 无

对灭鼠强的抗性 抗性 抗性 敏感

A.基因t的频率最终下降至0 B.抗性个体TT︰Tt=1︰1

C.Tt基因型频率会接近100% D.基因库会发生显著变化

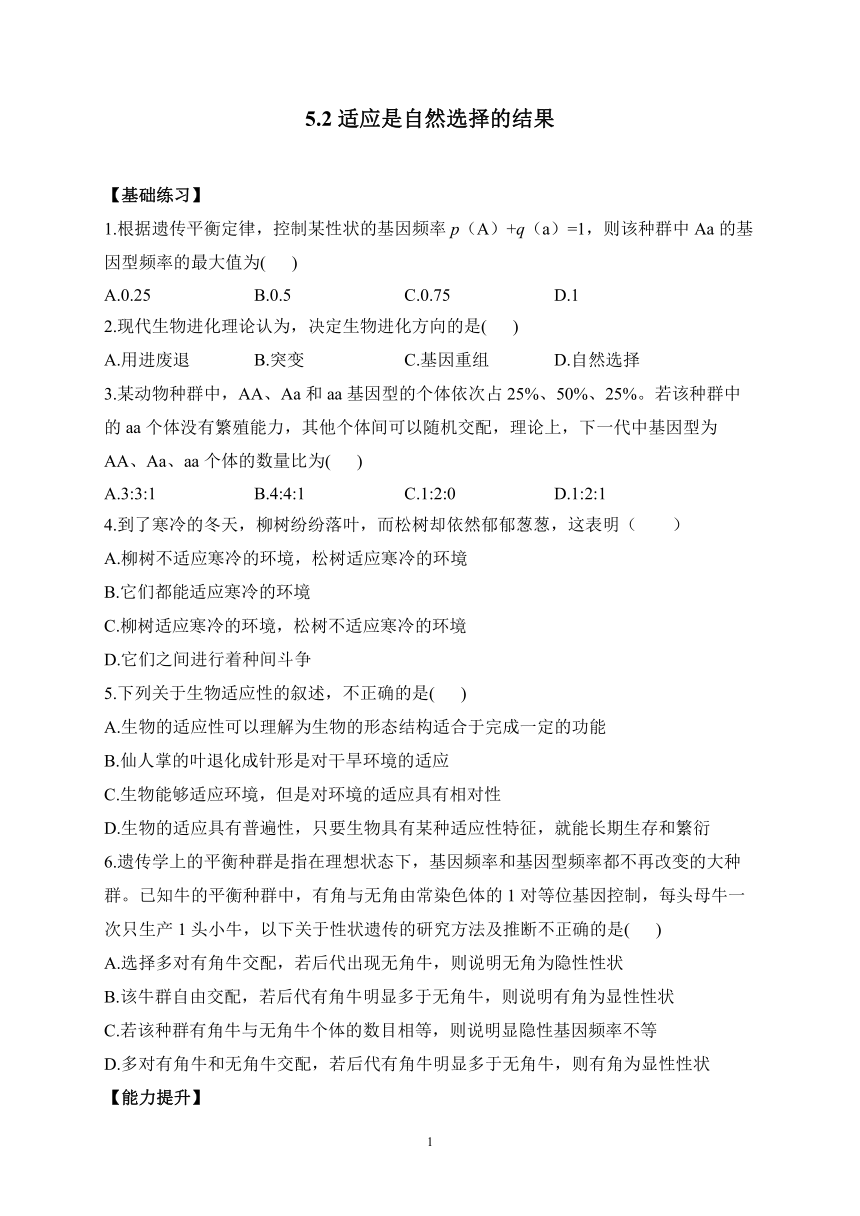

9.用基因型为Aa的小麦分别进行连续自交、随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体,根据各代Aa基因型频率绘制曲线如图。下列分析错误的是( )

A.曲线Ⅱ的F3中Aa基因型频率为0.4

B.曲线Ⅲ的F2中Aa基因型频率为0.4

C.曲线Ⅳ的Fn中纯合子的比例比上一代增加(1/2)n+1

D.曲线Ⅰ和Ⅳ的各子代间A和a的基因频率始终相等

10.下列例子中,能分别体现生物适应的普遍性和相对性的是( )

①叶海马的身体具有叶状扁平突起,在水中展开时与海藻极为相似

②具有保护色的鸟卵会被嗅觉灵敏的动物发现

③生活在雪地的老鼠毛色为白色,不易被其他动物发现,但如果降雪推迟,白色鼠反而易被天敌发现而遭捕食

④莲藕生长在水中,其根状茎、叶柄和花柄内部有发达并相通的气腔

⑤秋冬季节,桦树的树叶变黄,纷纷从树上飘落下来

⑥老鼠听觉灵敏、奔跑如飞,有时能躲过猫的袭击,迅速钻进洞内,但蛇却可以根据其头部的“热定位器”,准确地找到鼠洞,登门食之

A.①②③、④⑤⑥ B.②④⑥、①③⑤ C.①④⑤、②③⑥ D.③④⑤、①②⑥

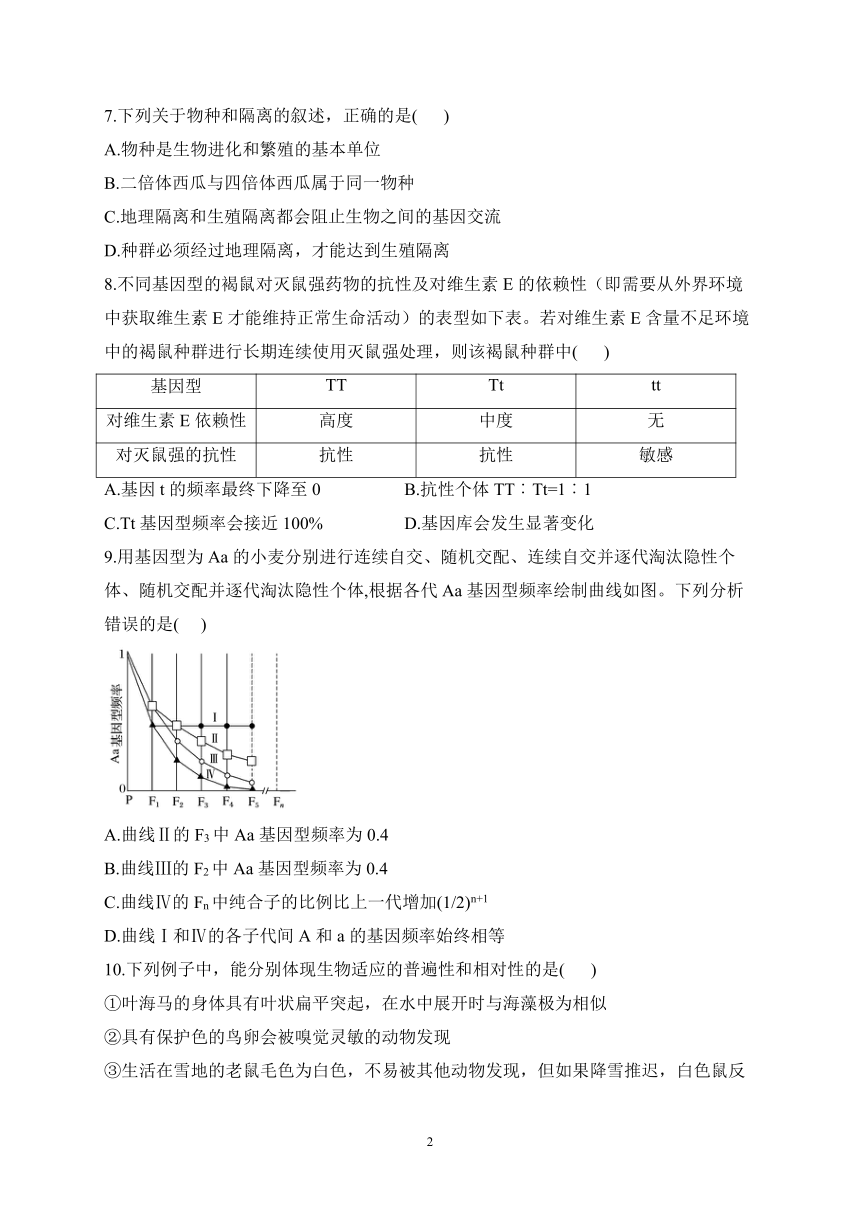

(多选题)11.某自由交配的种群在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段都经历多次繁殖过程,定期随机抽取100个个体,测得基因型为AA、aa的个体数量变化曲线如下图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.A基因突变为a基因导致基因型频率在Ⅱ段发生剧变

B.在Ⅱ段,AA个体比aa个体的适应能力强

C.Aa个体在Ⅰ、Ⅲ段数量均为48,说明种群没有发生进化

D.在Ⅰ~Ⅲ段,A的基因频率从60%下降到40%

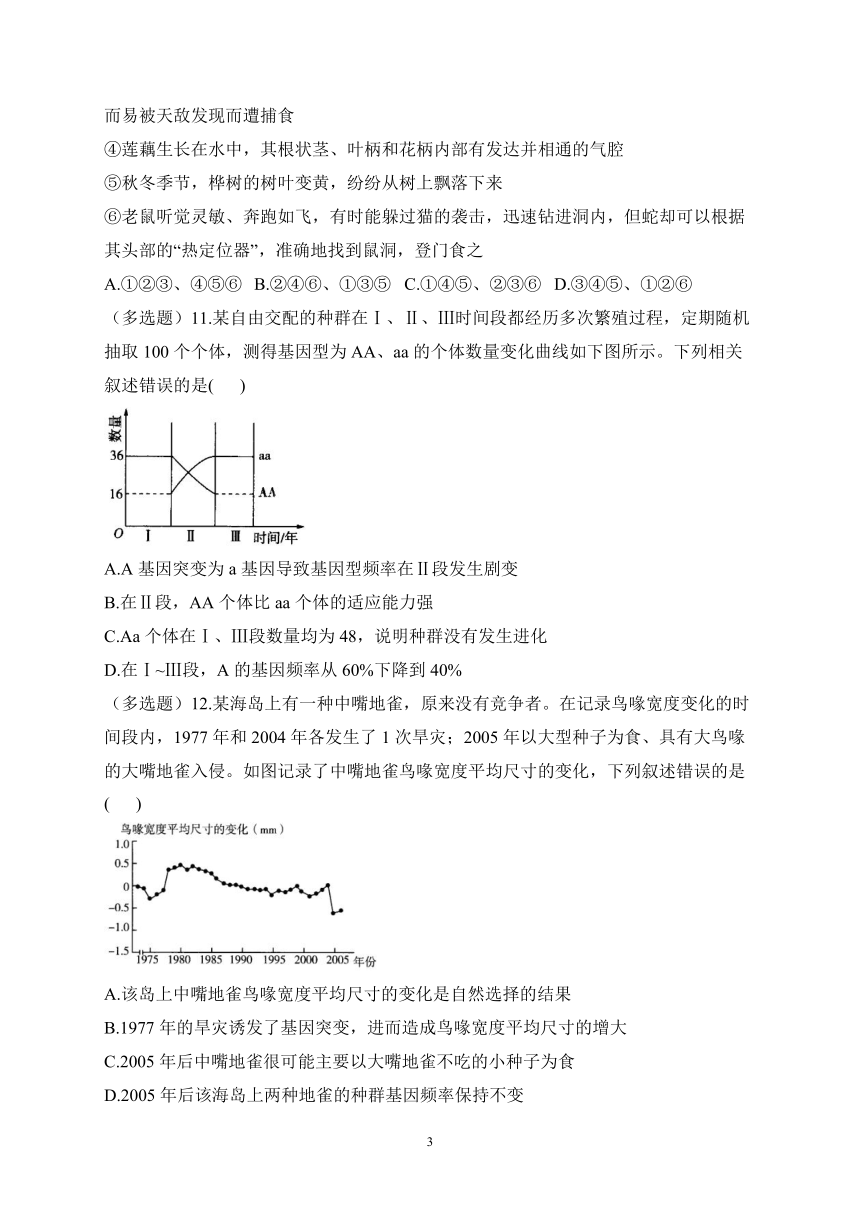

(多选题)12.某海岛上有一种中嘴地雀,原来没有竞争者。在记录鸟喙宽度变化的时间段内,1977年和2004年各发生了1次旱灾;2005年以大型种子为食、具有大鸟喙的大嘴地雀入侵。如图记录了中嘴地雀鸟喙宽度平均尺寸的变化,下列叙述错误的是( )

A.该岛上中嘴地雀鸟喙宽度平均尺寸的变化是自然选择的结果

B.1977年的旱灾诱发了基因突变,进而造成鸟喙宽度平均尺寸的增大

C.2005年后中嘴地雀很可能主要以大嘴地雀不吃的小种子为食

D.2005年后该海岛上两种地雀的种群基因频率保持不变

(多选题)13.某种螳螂褐体色对绿体色为显性;在某地区释放一群人工饲养的螳螂,这群螳螂中,褐体色约占90%,而其中杂合子的比例为77%;第二年在该地区对该种螳螂进行调查,发现褐体色下降至80%;第三和第四年的调查结果都与上一年相似。以下分析正确的有( )

A.被释放的群体中,显性基因频率约55%

B.第二年褐体色比例下降的原因是原野生螳螂种群隐性基因频率很高

C.该地区绿体色较褐体色更有利于螳螂生存

D.连续两年的调查,初步证明体色的显性和隐性基因频率相对稳定

(多选题)14.如下图所示,a、b、c表示自然条件有差异、存在地理隔离的3个地区。物种甲的部分个体从a地区迁移到b、c地区,经长期进化逐渐形成两个新物种乙、丙(乙、丙两群体数量较多,雌雄比例相当)。下列相关叙述正确的是( )

A.若丙中BB基因型的个体占64%,Bb基因型的个体占32%,则B的基因频率为80%

B.上述过程说明形成地理隔离是新物种形成的标志

C.迁移到b、c地区的两种群的基因库出现了较大差异,就可形成物种乙和物种丙

D.可遗传的变异决定乙、丙进化的方向

15.某研究小组研究了某地的两个湖泊。该地区有时会发洪水。每个湖中生活着两种相似的鱼:红褐色鱼和金黄色鱼。已知鱼的体色由一对等位基因控制,但不清楚这两种鱼之间的关系,于是作出两种假说,如图所示。请回答下列问题:

(1)在假说甲中,湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼的祖先是________。

(2)假说甲认为,湖泊Ⅰ、Ⅱ会形成上述两种鱼,是因为灰色鱼通过________形成金黄色鱼和红褐色鱼,并在________的作用下,适应环境的金黄色鱼和红褐色鱼生存下来,而不适应环境的灰色鱼被淘汰。

(3)假说乙认为,湖泊Ⅰ中原有的红褐色鱼,由于洪水的作用,一部分进入到湖泊Ⅱ中,从而产生________,以致无法进行基因交流。如果湖泊Ⅰ中的红褐色鱼与________亲缘关系最近,则这一证据能有效支持假说乙;如果湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼存在________,可以确定它们是两个物种。

(4)连续两年对湖泊Ⅰ中的金黄色鱼进行调查,发现DD和dd的基因型频率变化如下:

DD dd

第一年 10% 70%

第二年 4% 64%

在这两年中,该种群是否发生了进化?________(填“是”或“否”),理由是________________。

答案以及解析

1.答案:B

解析:Aa基因型频率为2pq,根据数学知识可知,由于p(A)+q(a)=1(定值),可知2pq=2p(1-p)=-2p2+2p,则当p(A)=q(a)=0.5时,2pq有最大值,最大值为2×0.5×0.5=0.5。

2.答案:D

解析:A、用进废退是拉马克的观点,不是现代进化理论的内容,A错误;

BCD、现代生物进化理论认为,决定生物进化方向的是自然选择,而基因重组、染色体变异和基因突变都是不定向的,只能为生物进化提供原材料,BC错误,D正确。

故选D。

3.答案:B

解析:AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%、25%,若该种群中的aa个体没有繁殖能力,则具有繁殖能力的个体中,AA占25%/25%+50%=1/3,Aa占2/3,因此A的基因频率为1/3+2/3×1/2=2/3,a的基因频率为1/3,根据遗传平衡定律,其他个体间可以随机交配,后代中AA的频率=2/3×2/3=4/9,Aa的频率=2×1/3×2/3=4/9,因此AA:Aa:aa=4:4:1。故选:B。

4.答案:B

解析:

5.答案:D

解析:生物的适应包括两方面的含义:一是生物的形态结构适合于完成一定的功能,二是生物的形态结构及其功能适合于该生物在一定的环境中生存和繁殖,A正确;仙人掌的叶退化成针形是对干旱环境的适应,B正确;生物能够适应环境,但是对环境的适应具有相对性,C正确;每种生物的适应都不是绝对的、完全的适应,只是一定程度上的适应,环境条件的不断变化对生物的适应性有很大的影响,所以生物具有某种适应性特征,不一定能长期生存和繁衍,D错误。

6.答案:B

解析:选择多对有角牛交配,若后代出现无角牛,则说明无角为隐性性状,A正确;该牛群自由交配,后代有角牛明显多于无角牛,不能判断显隐性,B错误;显隐性基因频率相等,则显性个体数量大于隐性个体数量,故若该种群栗色与黑色个体的数目相等,则说明隐性基因频率大于显性基因频率,C正确;多对有角牛和无角牛交配,若后代有角牛明显多于无角牛,则有角为显性性状,D正确。

7.答案:C

解析:A、种群是生物进化和繁殖的基本单位, A错误;

B、二倍体西瓜与四倍体西瓜杂交产生的后代是三倍体,三倍体联会紊乱,不可育,说明二者之间存在生殖隔离,即二倍体与四倍体不属于同一物种, B错误;

C、地理隔离和生殖隔离都会阻止生物之间的基因交流,C正确;

D、物种的形成一般要经过长期的地理隔离,才能达到生殖隔离,但也有不经过地理隔离而产生生殖隔离的, 如多倍体的形成D错误。故选C。

8.答案:C

解析:维生素E含量不足环境中TT、Tt、tt三种基因型褐鼠的生活能力不同,进行长期连续使用灭鼠强处理,tt褐鼠会被大量消灭,TT个体被大量淘汰,Tt个体较多的存活下来,基因t的频率不会下降至0,A、B错误;Tt基因型频率会接近100%,C正确;由题干信息不能得出该种群基因库会发生显著变化,D错误。

9.答案:C

解析:连续自交和随机交配的F1的Aa的基因频率都是1/2,所以Ⅰ和Ⅳ符合,但是连续自交的结果是纯合子所占的比例越来越大,杂合子所占的比例越来越小,所以Ⅰ是随机交配的结果,Ⅳ是自交的结果。曲线Ⅱ和Ⅲ在F1杂合子Aa所占的比例相同,这是由于自交和随机交配的结果是一样的,即F1的基因型及其比例为:(1/4AA+1/2Aa+1/4aa),淘汰掉aa,则Aa的比例都是2/3,也就是(1/3AA+2/3Aa),如果自交,则其后代是1/3AA+2/3Aa(1/4AA+1/2Aa+1/4aa),淘汰掉aa以后,得到的后代F3是3/5AA+2/5Aa,Aa所占的比例是0.4。如果随机交配,根据遗传平衡定律(2/3A+1/3a)2,后代是(4/9AA+4/9Aa+1/9aa),淘汰掉aa,则F3是1/2AA+1/2Aa,所以从这里看以看出曲线Ⅱ是随机交配并淘汰aa的曲线,曲线Ⅲ是自交并淘汰aa的曲线,A项叙述正确。曲线Ⅱ是随机交配并淘汰aa的曲线,F3随机交配以后(3/4A+1/4a)2,为9/16AA+6/16Aa+1/16aa,淘汰掉aa以后,得3/5AA+2/5Aa,所以B项叙述正确。曲线Ⅳ是自交的结果,在Fn代纯合子的比例是1-(1/2)n,则比上一代Fn+1增加的数值是1-(1/2)n-(1-(1/2)n-1)=(1/2)n,C项叙述不正确。连续自交和随机交配这两者都不存在选择,所以不会发生进化,A和a的基因频率都不会改变,D项叙述正确。

10.答案:C

解析:叶海马伪装成海藻,能避免被天敌发现,体现了生物适应的普遍性;具有保护色的鸟卵会被嗅觉灵敏的动物发现,体现了生物适应的相对性;毛色为白色的老鼠在雪地中不易被其他动物发现,降雪推迟后,白色鼠反而易被天敌发现而遭捕食,体现了生物适应的相对性;莲藕根状茎、叶柄和花柄内的气腔,可以满足莲藕水中呼吸的需要,体现了生物适应的普遍性;桦树落叶可以减少蒸腾作用,保持体内水分,是对寒冷和干旱的一种适应,体现了生物适应的普遍性;老鼠钻进洞内能躲避猫的袭击,但是却可以被蛇找到鼠洞,登门食之,体现了生物适应的相对性。

11.答案:ABC

解析:基因型频率改变是自然选择的结果;在Ⅱ段aa个体数量增加,AA个体数量减少,即aa个体的适应能力更强;由分析可知,Ⅰ、Ⅱ段基因频率发生了改变,说明生物发生了进化;在Ⅰ段A的基因频率=(36×2+48)÷200×100%=60%,在Ⅲ段A的基因频率=(16×2+48)÷200×100%=40%。

12.答案:BD

解析:据图分析,发生在1977年和2004年的2次旱灾以及2005年的大嘴地雀入侵,对中嘴地雀鸟喙宽度平均尺寸的变化影响较大,这种变化是自然选择的结果,A正确;旱灾不能诱发基因突变,B错误;2005年以大型种子为食、具有大鸟喙的大嘴地雀入侵后,中嘴地雀鸟喙宽度平均尺寸略微上升,推测中嘴地雀很可能主要以大嘴地雀不吃的小种子为食,C正确;2005年后共存于一个海岛上的两种地雀之间可能会发生相互选择和共同进化,两种群的基因频率可能会发生改变,D错误。

13.答案:AD

解析:A、假设控制褐体色的基因是A,控制绿体色基因为a。由题干知,各基因型频率为:aa%=1-0.9=0.1,Aa%=0.9×0.77=0.693,AA%=0.9×(1-0.77)=0.207,故显性基因频率为:A%=AA%+1/2Aa%=0.207+1/2×0.693=0.5535≈55%,A正确;

B、第二年在该地区对该种群进行调查,发现褐体色稍有下降,说明:褐体色个体数的减少与种群中个体的出生、死亡有关,B错误;

C、第二年在该地区对该种螳螂进行调查,发现褐色下降至80%.第三和第四年的调查结果都与上一年相似,说明该地区绿体色螳螂能适应环境生存,C错误;

D、第三和第四年的调查结果都与上一年相似,说明褐体色和绿体色个体数目比例保持不变,则初步证明体色的显性和隐性基因频率相对稳定不变,D正确。

故选:AD。

14.答案:A

解析:若丙中BB基因型的个体占64%,Bb基因型的个体占32%,则bb基因型的个体占4%,所以B基因的频率为64%+32%×1/2=80%,A项正确;新物种形成的标志是形成生殖隔离,B项错误;迁移到b、c地区的两种群的基因库出现了较大差异,但不一定形成新物种,C项错误;生物进化的方向是由自然选择决定的,D项错误。

15.(1)答案:同一种灰色鱼

解析:在假说甲中,湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼的祖先是同一种灰色鱼。

(2)答案:突变(基因突变和染色体变异);自然选择

解析:假说甲认为,湖泊Ⅰ、Ⅱ会形成上述两种鱼,是因为灰色鱼通过突变(基因突变和染色体变异)形成了金黄色鱼和红褐色鱼,并在自然选择的作用下,适应环境的金黄色鱼和红褐色鱼生存下来,而不适应环境的灰色鱼被淘汰。

(3)答案:地理隔离;湖泊Ⅱ中的红褐色鱼;生殖隔离

解析:假说乙认为,湖泊Ⅰ中原有的红褐色鱼,由于洪水的作用,一部分进入到湖泊Ⅱ中,从而产生地理隔离,以致无法进行基因交流。如果湖泊Ⅰ中红褐色鱼与湖泊Ⅱ中的红褐色鱼亲缘关系最近,则这一证据能有效支持假说乙;如果湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼存在生殖隔离,可以确定它们是两个物种。

(4)答案:否;两年内种群基因频率未发生改变

解析:根据题表分析,已知第一年,DD占10%,dd占70%,则Dd占20%,因此D的基因频率=10%+1/2×20%=20%,d的基因频率=70%+1/2×20%=80%;第二年,DD占4%,dd占64%,则Dd占32%,因此D的基因频率=4%+1/2×32%=20%,d的基因频率=64%+1/2×32%=80%。生物进化的实质是种群基因频率的改变,而通过上述计算可知,两年内种群基因频率未发生改变,说明在这两年中,该种群没有发生进化。

2

【基础练习】

1.根据遗传平衡定律,控制某性状的基因频率p(A)+q(a)=1,则该种群中Aa的基因型频率的最大值为( )

A.0.25 B.0.5 C.0.75 D.1

2.现代生物进化理论认为,决定生物进化方向的是( )

A.用进废退 B.突变 C.基因重组 D.自然选择

3.某动物种群中,AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%、25%。若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配,理论上,下一代中基因型为AA、Aa、aa个体的数量比为( )

A.3:3:1 B.4:4:1 C.1:2:0 D.1:2:1

4.到了寒冷的冬天,柳树纷纷落叶,而松树却依然郁郁葱葱,这表明( )

A.柳树不适应寒冷的环境,松树适应寒冷的环境

B.它们都能适应寒冷的环境

C.柳树适应寒冷的环境,松树不适应寒冷的环境

D.它们之间进行着种间斗争

5.下列关于生物适应性的叙述,不正确的是( )

A.生物的适应性可以理解为生物的形态结构适合于完成一定的功能

B.仙人掌的叶退化成针形是对干旱环境的适应

C.生物能够适应环境,但是对环境的适应具有相对性

D.生物的适应具有普遍性,只要生物具有某种适应性特征,就能长期生存和繁衍

6.遗传学上的平衡种群是指在理想状态下,基因频率和基因型频率都不再改变的大种群。已知牛的平衡种群中,有角与无角由常染色体的1对等位基因控制,每头母牛一次只生产1头小牛,以下关于性状遗传的研究方法及推断不正确的是( )

A.选择多对有角牛交配,若后代出现无角牛,则说明无角为隐性性状

B.该牛群自由交配,若后代有角牛明显多于无角牛,则说明有角为显性性状

C.若该种群有角牛与无角牛个体的数目相等,则说明显隐性基因频率不等

D.多对有角牛和无角牛交配,若后代有角牛明显多于无角牛,则有角为显性性状

【能力提升】

7.下列关于物种和隔离的叙述,正确的是( )

A.物种是生物进化和繁殖的基本单位

B.二倍体西瓜与四倍体西瓜属于同一物种

C.地理隔离和生殖隔离都会阻止生物之间的基因交流

D.种群必须经过地理隔离,才能达到生殖隔离

8.不同基因型的褐鼠对灭鼠强药物的抗性及对维生素E的依赖性(即需要从外界环境中获取维生素E才能维持正常生命活动)的表型如下表。若对维生素E含量不足环境中的褐鼠种群进行长期连续使用灭鼠强处理,则该褐鼠种群中( )

基因型 TT Tt tt

对维生素E依赖性 高度 中度 无

对灭鼠强的抗性 抗性 抗性 敏感

A.基因t的频率最终下降至0 B.抗性个体TT︰Tt=1︰1

C.Tt基因型频率会接近100% D.基因库会发生显著变化

9.用基因型为Aa的小麦分别进行连续自交、随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体,根据各代Aa基因型频率绘制曲线如图。下列分析错误的是( )

A.曲线Ⅱ的F3中Aa基因型频率为0.4

B.曲线Ⅲ的F2中Aa基因型频率为0.4

C.曲线Ⅳ的Fn中纯合子的比例比上一代增加(1/2)n+1

D.曲线Ⅰ和Ⅳ的各子代间A和a的基因频率始终相等

10.下列例子中,能分别体现生物适应的普遍性和相对性的是( )

①叶海马的身体具有叶状扁平突起,在水中展开时与海藻极为相似

②具有保护色的鸟卵会被嗅觉灵敏的动物发现

③生活在雪地的老鼠毛色为白色,不易被其他动物发现,但如果降雪推迟,白色鼠反而易被天敌发现而遭捕食

④莲藕生长在水中,其根状茎、叶柄和花柄内部有发达并相通的气腔

⑤秋冬季节,桦树的树叶变黄,纷纷从树上飘落下来

⑥老鼠听觉灵敏、奔跑如飞,有时能躲过猫的袭击,迅速钻进洞内,但蛇却可以根据其头部的“热定位器”,准确地找到鼠洞,登门食之

A.①②③、④⑤⑥ B.②④⑥、①③⑤ C.①④⑤、②③⑥ D.③④⑤、①②⑥

(多选题)11.某自由交配的种群在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段都经历多次繁殖过程,定期随机抽取100个个体,测得基因型为AA、aa的个体数量变化曲线如下图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.A基因突变为a基因导致基因型频率在Ⅱ段发生剧变

B.在Ⅱ段,AA个体比aa个体的适应能力强

C.Aa个体在Ⅰ、Ⅲ段数量均为48,说明种群没有发生进化

D.在Ⅰ~Ⅲ段,A的基因频率从60%下降到40%

(多选题)12.某海岛上有一种中嘴地雀,原来没有竞争者。在记录鸟喙宽度变化的时间段内,1977年和2004年各发生了1次旱灾;2005年以大型种子为食、具有大鸟喙的大嘴地雀入侵。如图记录了中嘴地雀鸟喙宽度平均尺寸的变化,下列叙述错误的是( )

A.该岛上中嘴地雀鸟喙宽度平均尺寸的变化是自然选择的结果

B.1977年的旱灾诱发了基因突变,进而造成鸟喙宽度平均尺寸的增大

C.2005年后中嘴地雀很可能主要以大嘴地雀不吃的小种子为食

D.2005年后该海岛上两种地雀的种群基因频率保持不变

(多选题)13.某种螳螂褐体色对绿体色为显性;在某地区释放一群人工饲养的螳螂,这群螳螂中,褐体色约占90%,而其中杂合子的比例为77%;第二年在该地区对该种螳螂进行调查,发现褐体色下降至80%;第三和第四年的调查结果都与上一年相似。以下分析正确的有( )

A.被释放的群体中,显性基因频率约55%

B.第二年褐体色比例下降的原因是原野生螳螂种群隐性基因频率很高

C.该地区绿体色较褐体色更有利于螳螂生存

D.连续两年的调查,初步证明体色的显性和隐性基因频率相对稳定

(多选题)14.如下图所示,a、b、c表示自然条件有差异、存在地理隔离的3个地区。物种甲的部分个体从a地区迁移到b、c地区,经长期进化逐渐形成两个新物种乙、丙(乙、丙两群体数量较多,雌雄比例相当)。下列相关叙述正确的是( )

A.若丙中BB基因型的个体占64%,Bb基因型的个体占32%,则B的基因频率为80%

B.上述过程说明形成地理隔离是新物种形成的标志

C.迁移到b、c地区的两种群的基因库出现了较大差异,就可形成物种乙和物种丙

D.可遗传的变异决定乙、丙进化的方向

15.某研究小组研究了某地的两个湖泊。该地区有时会发洪水。每个湖中生活着两种相似的鱼:红褐色鱼和金黄色鱼。已知鱼的体色由一对等位基因控制,但不清楚这两种鱼之间的关系,于是作出两种假说,如图所示。请回答下列问题:

(1)在假说甲中,湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼的祖先是________。

(2)假说甲认为,湖泊Ⅰ、Ⅱ会形成上述两种鱼,是因为灰色鱼通过________形成金黄色鱼和红褐色鱼,并在________的作用下,适应环境的金黄色鱼和红褐色鱼生存下来,而不适应环境的灰色鱼被淘汰。

(3)假说乙认为,湖泊Ⅰ中原有的红褐色鱼,由于洪水的作用,一部分进入到湖泊Ⅱ中,从而产生________,以致无法进行基因交流。如果湖泊Ⅰ中的红褐色鱼与________亲缘关系最近,则这一证据能有效支持假说乙;如果湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼存在________,可以确定它们是两个物种。

(4)连续两年对湖泊Ⅰ中的金黄色鱼进行调查,发现DD和dd的基因型频率变化如下:

DD dd

第一年 10% 70%

第二年 4% 64%

在这两年中,该种群是否发生了进化?________(填“是”或“否”),理由是________________。

答案以及解析

1.答案:B

解析:Aa基因型频率为2pq,根据数学知识可知,由于p(A)+q(a)=1(定值),可知2pq=2p(1-p)=-2p2+2p,则当p(A)=q(a)=0.5时,2pq有最大值,最大值为2×0.5×0.5=0.5。

2.答案:D

解析:A、用进废退是拉马克的观点,不是现代进化理论的内容,A错误;

BCD、现代生物进化理论认为,决定生物进化方向的是自然选择,而基因重组、染色体变异和基因突变都是不定向的,只能为生物进化提供原材料,BC错误,D正确。

故选D。

3.答案:B

解析:AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%、25%,若该种群中的aa个体没有繁殖能力,则具有繁殖能力的个体中,AA占25%/25%+50%=1/3,Aa占2/3,因此A的基因频率为1/3+2/3×1/2=2/3,a的基因频率为1/3,根据遗传平衡定律,其他个体间可以随机交配,后代中AA的频率=2/3×2/3=4/9,Aa的频率=2×1/3×2/3=4/9,因此AA:Aa:aa=4:4:1。故选:B。

4.答案:B

解析:

5.答案:D

解析:生物的适应包括两方面的含义:一是生物的形态结构适合于完成一定的功能,二是生物的形态结构及其功能适合于该生物在一定的环境中生存和繁殖,A正确;仙人掌的叶退化成针形是对干旱环境的适应,B正确;生物能够适应环境,但是对环境的适应具有相对性,C正确;每种生物的适应都不是绝对的、完全的适应,只是一定程度上的适应,环境条件的不断变化对生物的适应性有很大的影响,所以生物具有某种适应性特征,不一定能长期生存和繁衍,D错误。

6.答案:B

解析:选择多对有角牛交配,若后代出现无角牛,则说明无角为隐性性状,A正确;该牛群自由交配,后代有角牛明显多于无角牛,不能判断显隐性,B错误;显隐性基因频率相等,则显性个体数量大于隐性个体数量,故若该种群栗色与黑色个体的数目相等,则说明隐性基因频率大于显性基因频率,C正确;多对有角牛和无角牛交配,若后代有角牛明显多于无角牛,则有角为显性性状,D正确。

7.答案:C

解析:A、种群是生物进化和繁殖的基本单位, A错误;

B、二倍体西瓜与四倍体西瓜杂交产生的后代是三倍体,三倍体联会紊乱,不可育,说明二者之间存在生殖隔离,即二倍体与四倍体不属于同一物种, B错误;

C、地理隔离和生殖隔离都会阻止生物之间的基因交流,C正确;

D、物种的形成一般要经过长期的地理隔离,才能达到生殖隔离,但也有不经过地理隔离而产生生殖隔离的, 如多倍体的形成D错误。故选C。

8.答案:C

解析:维生素E含量不足环境中TT、Tt、tt三种基因型褐鼠的生活能力不同,进行长期连续使用灭鼠强处理,tt褐鼠会被大量消灭,TT个体被大量淘汰,Tt个体较多的存活下来,基因t的频率不会下降至0,A、B错误;Tt基因型频率会接近100%,C正确;由题干信息不能得出该种群基因库会发生显著变化,D错误。

9.答案:C

解析:连续自交和随机交配的F1的Aa的基因频率都是1/2,所以Ⅰ和Ⅳ符合,但是连续自交的结果是纯合子所占的比例越来越大,杂合子所占的比例越来越小,所以Ⅰ是随机交配的结果,Ⅳ是自交的结果。曲线Ⅱ和Ⅲ在F1杂合子Aa所占的比例相同,这是由于自交和随机交配的结果是一样的,即F1的基因型及其比例为:(1/4AA+1/2Aa+1/4aa),淘汰掉aa,则Aa的比例都是2/3,也就是(1/3AA+2/3Aa),如果自交,则其后代是1/3AA+2/3Aa(1/4AA+1/2Aa+1/4aa),淘汰掉aa以后,得到的后代F3是3/5AA+2/5Aa,Aa所占的比例是0.4。如果随机交配,根据遗传平衡定律(2/3A+1/3a)2,后代是(4/9AA+4/9Aa+1/9aa),淘汰掉aa,则F3是1/2AA+1/2Aa,所以从这里看以看出曲线Ⅱ是随机交配并淘汰aa的曲线,曲线Ⅲ是自交并淘汰aa的曲线,A项叙述正确。曲线Ⅱ是随机交配并淘汰aa的曲线,F3随机交配以后(3/4A+1/4a)2,为9/16AA+6/16Aa+1/16aa,淘汰掉aa以后,得3/5AA+2/5Aa,所以B项叙述正确。曲线Ⅳ是自交的结果,在Fn代纯合子的比例是1-(1/2)n,则比上一代Fn+1增加的数值是1-(1/2)n-(1-(1/2)n-1)=(1/2)n,C项叙述不正确。连续自交和随机交配这两者都不存在选择,所以不会发生进化,A和a的基因频率都不会改变,D项叙述正确。

10.答案:C

解析:叶海马伪装成海藻,能避免被天敌发现,体现了生物适应的普遍性;具有保护色的鸟卵会被嗅觉灵敏的动物发现,体现了生物适应的相对性;毛色为白色的老鼠在雪地中不易被其他动物发现,降雪推迟后,白色鼠反而易被天敌发现而遭捕食,体现了生物适应的相对性;莲藕根状茎、叶柄和花柄内的气腔,可以满足莲藕水中呼吸的需要,体现了生物适应的普遍性;桦树落叶可以减少蒸腾作用,保持体内水分,是对寒冷和干旱的一种适应,体现了生物适应的普遍性;老鼠钻进洞内能躲避猫的袭击,但是却可以被蛇找到鼠洞,登门食之,体现了生物适应的相对性。

11.答案:ABC

解析:基因型频率改变是自然选择的结果;在Ⅱ段aa个体数量增加,AA个体数量减少,即aa个体的适应能力更强;由分析可知,Ⅰ、Ⅱ段基因频率发生了改变,说明生物发生了进化;在Ⅰ段A的基因频率=(36×2+48)÷200×100%=60%,在Ⅲ段A的基因频率=(16×2+48)÷200×100%=40%。

12.答案:BD

解析:据图分析,发生在1977年和2004年的2次旱灾以及2005年的大嘴地雀入侵,对中嘴地雀鸟喙宽度平均尺寸的变化影响较大,这种变化是自然选择的结果,A正确;旱灾不能诱发基因突变,B错误;2005年以大型种子为食、具有大鸟喙的大嘴地雀入侵后,中嘴地雀鸟喙宽度平均尺寸略微上升,推测中嘴地雀很可能主要以大嘴地雀不吃的小种子为食,C正确;2005年后共存于一个海岛上的两种地雀之间可能会发生相互选择和共同进化,两种群的基因频率可能会发生改变,D错误。

13.答案:AD

解析:A、假设控制褐体色的基因是A,控制绿体色基因为a。由题干知,各基因型频率为:aa%=1-0.9=0.1,Aa%=0.9×0.77=0.693,AA%=0.9×(1-0.77)=0.207,故显性基因频率为:A%=AA%+1/2Aa%=0.207+1/2×0.693=0.5535≈55%,A正确;

B、第二年在该地区对该种群进行调查,发现褐体色稍有下降,说明:褐体色个体数的减少与种群中个体的出生、死亡有关,B错误;

C、第二年在该地区对该种螳螂进行调查,发现褐色下降至80%.第三和第四年的调查结果都与上一年相似,说明该地区绿体色螳螂能适应环境生存,C错误;

D、第三和第四年的调查结果都与上一年相似,说明褐体色和绿体色个体数目比例保持不变,则初步证明体色的显性和隐性基因频率相对稳定不变,D正确。

故选:AD。

14.答案:A

解析:若丙中BB基因型的个体占64%,Bb基因型的个体占32%,则bb基因型的个体占4%,所以B基因的频率为64%+32%×1/2=80%,A项正确;新物种形成的标志是形成生殖隔离,B项错误;迁移到b、c地区的两种群的基因库出现了较大差异,但不一定形成新物种,C项错误;生物进化的方向是由自然选择决定的,D项错误。

15.(1)答案:同一种灰色鱼

解析:在假说甲中,湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼的祖先是同一种灰色鱼。

(2)答案:突变(基因突变和染色体变异);自然选择

解析:假说甲认为,湖泊Ⅰ、Ⅱ会形成上述两种鱼,是因为灰色鱼通过突变(基因突变和染色体变异)形成了金黄色鱼和红褐色鱼,并在自然选择的作用下,适应环境的金黄色鱼和红褐色鱼生存下来,而不适应环境的灰色鱼被淘汰。

(3)答案:地理隔离;湖泊Ⅱ中的红褐色鱼;生殖隔离

解析:假说乙认为,湖泊Ⅰ中原有的红褐色鱼,由于洪水的作用,一部分进入到湖泊Ⅱ中,从而产生地理隔离,以致无法进行基因交流。如果湖泊Ⅰ中红褐色鱼与湖泊Ⅱ中的红褐色鱼亲缘关系最近,则这一证据能有效支持假说乙;如果湖泊Ⅰ中的红褐色鱼和金黄色鱼存在生殖隔离,可以确定它们是两个物种。

(4)答案:否;两年内种群基因频率未发生改变

解析:根据题表分析,已知第一年,DD占10%,dd占70%,则Dd占20%,因此D的基因频率=10%+1/2×20%=20%,d的基因频率=70%+1/2×20%=80%;第二年,DD占4%,dd占64%,则Dd占32%,因此D的基因频率=4%+1/2×32%=20%,d的基因频率=64%+1/2×32%=80%。生物进化的实质是种群基因频率的改变,而通过上述计算可知,两年内种群基因频率未发生改变,说明在这两年中,该种群没有发生进化。

2

同课章节目录

- 第一章 遗传的基本规律

- 第一节 孟德尔从一对相对性状的杂交实验中总结出分离定律

- 第二节 孟德尔从两对相对性状的杂交实验中总结出自由组合定律

- 第二章 染色体与遗传

- 第一节 染色体通过配子传递给子代

- 第二节 基因伴随染色体传递

- 第三节 性染色体上基因的传递和性别相关联

- 第三章 遗传的分子基础

- 第一节 核酸是遗传物质

- 第二节 遗传信息编码在DNA分子上

- 第三节 DNA通过复制传递遗传信息

- 第四节 基因控制蛋白质合成

- 第五节 生物体存在表观遗传现象

- 第四章 生物的变异

- 第一节 基因突变可能引起性状改变

- 第二节 基因重组使子代出现变异

- 第三节 染色体畸变可能引起性状改变

- 第四节 人类遗传病是可以检测和预防的

- 第五章 生物的进化

- 第一节 丰富多样的现存物种来自共同祖先

- 第二节 适应是自然选择的结果

- 第三节 生物多样性为人类生存提供资源与适宜环境