第四单元 政权分立与民族融合 复习课件

文档属性

| 名称 | 第四单元 政权分立与民族融合 复习课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-01-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件76张PPT。人教新课标七上历史单元期末复习导学课件

第四单元 3课时复习导学+1课时复习第四学习主题 政权分立与民族融合

第14课 三国鼎立局面的形成1.通读课文,勾画并记忆以下知识点:

(1)官渡之战、赤壁之战的时间、交战双方、战役特点、结果、影响。

(2)魏、蜀、吴三个政权的建立时间、建立者、都城、影响。

2.在预习的基础上,独立完成【速填速记】,自检预习效果。

3.课前预习限时15分钟独立完成!一、官渡之战

1.背景:

(1)_____末年,军阀割据混战。

(2)著名军阀有袁绍、_____、孙权和_____等。

2.过程:____年,_____在官渡以少胜多,大败袁绍。

3.影响:奠定了曹操统一北方的基础。东汉曹操刘备200曹操二、赤壁之战

1.目的:_____企图一举占领南方,统一全国。

2.过程:208年,___________组成联军,_________,大败

曹军。

3.影响:曹操、孙权和刘备_________的局面实际形成。曹操孙权、刘备以少胜多三分天下三、三国建立

1.过程:

(1)魏:____年,曹丕胁迫汉献帝退位,改国号为魏,建都

_____。

(2)蜀:221年,_____在成都称帝,国号汉,历史上叫做

_________。

(3)吴:____年,孙权正式称帝,国号吴,定都_____。

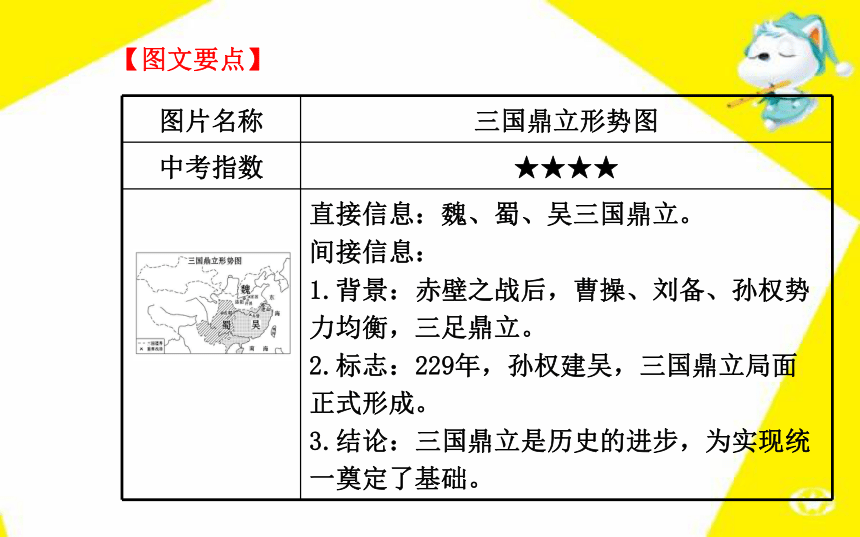

2.影响:三国鼎立局面正式形成。220洛阳刘备蜀汉或蜀229建业【图文要点】【要旨提醒】三国鼎立局面的形成,实现了从军阀割据到局部统一,促进了生产发展和社会进步,为以后统一全国奠定了基础,是历史的一大进步。【判断抢答】

1.官渡之战为曹操统一北方奠定了基础。( )

提示:官渡之战中,曹操战胜袁绍,为他统一北方扫平了最大的障碍。几年后,曹操基本统一北方。

2.赤壁之战中,袁绍以少胜多,大败曹操。( )

提示:赤壁之战是孙权、刘备的联军,在赤壁一带的长江两岸大败曹军。√×3.赤壁之战后,曹操、孙权和刘备三分天下的局面实际形成。

( )

提示:赤壁之战后,曹操再无力南下,势力被局限在北方;孙

权巩固了在江南的地位;刘备先据有荆州大部分地方,后又进

入益州。曹操、孙权和刘备三分天下的局面实际形成。

4.曹操是三国时期的历史人物。 ( )

提示:三国时期开始于曹丕建魏,而当时曹操已经病逝。因

此,曹操属于东汉末年的历史人物。√×5.220年,曹丕建立魏国,三国鼎立局面正式形成。( )

提示:曹丕建立魏国,只是标志着三国时期的开始。三国鼎立局面是随着魏、蜀、吴的建立,才正式形成的。× 三国鼎立局面的形成是三国两晋南北朝时期的初期阶段。

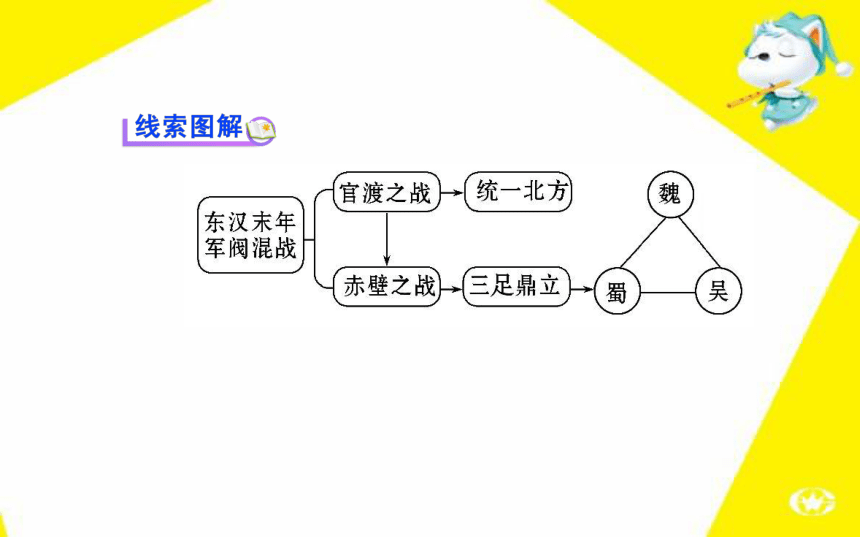

东汉末年,政局混乱,军阀混战。曹操“挟天子以令诸侯”,并通过官渡之战,大败袁绍,统一了北方。

赤壁之战中,孙刘联军大败曹操,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。从220年到229年,曹丕、刘备和孙权先后建立政权,三国鼎立局面最终形成。探究主题1 赤壁之战

1.阅读下列材料:

材料一

“老骥伏枥,志在千里。

烈士暮年,壮心不已。”

——曹操《龟虽寿》材料二 “进,与操遇于赤壁。时操早已有病疫,初一交战操军不利,引次江北。瑜军在南岸,瑜部将黄盖曰:‘操军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。’乃取蒙冲斗舰十艘,载燥荻枯柴,灌油其中……时东南风急,盖以十舰最著前,去北军二里余,同时发火,火烈风猛,船往如箭,烧尽北船(曹操舰船),延及岸上营落……北军大败。”

——《资治通鉴》【探究思考】

(1)材料一中曹操的《龟虽寿》一文,作于建安十二年(207年),此时曹操已基本统一北方,哪一事件为曹操统一北方奠定了基础?诗句抒发了曹操的远大抱负和雄心壮志,想一想,他当时的雄心壮志是什么?

参考答案:官渡之战中大败袁绍。一举占领南方,统一全国。(2)材料二记载的是一件什么历史大事?交战的双方分别是谁?它所带来的影响是什么?

参考答案:赤壁之战。孙刘联军和曹操的军队。曹操、孙权和刘备三分天下的局面实际形成。

(3)结合材料及所学知识,分析曹操在赤壁之战中以多败于少的原因。

参考答案:战术不得当;北方人不习水战;水土不服,许多官兵生病;曹操骄傲轻敌;南方军民的誓死抵抗等。探究主题2 三国鼎立

2.观察下列图片:【探究思考】

(1)请以表格的形式列出魏、蜀、吴三国的建立者、建立时间。并尝试着用简单示意图的形式表示三国的关系。

参考答案:(2)有人说,三国鼎立局面的形成,是东汉末年军阀割据的延续和加深,阻碍了社会的发展和进步。对此,你是如何认识的?

参考答案:这种说法不准确。因为魏、蜀、吴三国鼎立局面的形成,是三国经济实力相对平衡的产物,实现了局部统一,这与东汉末年割据势力的混战局面相比,已给社会生产和人民生活提供了相对安定的环境,再加上各国统治者又重视发展生产,因而为以后全国的统一奠定了物质基础,是历史的一大进步。 第15课

南方的初步开发1.通读课文,勾画并记忆以下知识点:

(1)吴蜀时期南方开发的原因、表现(吴国的农业、手工业,蜀国的发展)。

(2)东晋南朝时期南方开发的原因、表现(农业、手工业、商业和城市)。

2.在预习的基础上,独立完成【速填速记】,自检预习效果。

3.课前预习限时15分钟独立完成!一、吴蜀时期南方的开发

1.背景:三国时期,吴国和蜀国控制着南方。

2.孙吴开发江南:

(1)原因。

①北方人民大批迁往南方。

②人民的辛勤劳动。

③南方优越的_________和丰富的_____。

④_________组织军队和百姓屯田,开垦荒地,推广_____。自然条件资源孙吴政权牛耕(2)表现。

①农业:长江沿岸和_________的稻田产量明显提高。

②手工业:

a.纺织业:在江南的手工业中,最重要的是_________,会稽

一带出产的_____是著名特产,丝织业有一定的发展。

b.制瓷业:能生产各种相当精致的_____。

c.造船业:_____、临海和_____是吴国三大造船业中心,能建

造乘载数百人的大舰船;230年,吴国的_____、诸葛直率万人

乘舰船到过_____。太湖周围织造麻布越布青瓷侯官番禺卫温夷洲3.诸葛亮治蜀:

(1)背景:刘备死后,丞相诸葛亮辅助后主_____治理蜀国。

(2)措施。

①恢复和发展_________的经济。

②稳妥地处理_________。

(3)影响:使_________得到初步开发。刘禅成都平原民族关系南中地区【图文要点】二、东晋南朝时期南方的开发

1.背景:

(1)三国鼎立局面结束以后,_____一度统一全国。

(2)西晋灭亡后,___________先后统治南方。

2.原因:

(1)北方人口继续大量南迁。

(2)南方的统治者大多重视_________。

(3)社会_________。

(4)南方人民利用气候温暖、雨量充足、土地肥沃等优越自然条件。西晋东晋和南朝发展经济相对安定3.表现:

(1)农业:广种_____,并推广种植原产北方的麦、豆等作物。

(2)手工业:_____、制瓷、矿冶、_____等技术有很大提高。

(3)商业和城市:_____是南朝的政治经济中心和最大的都会,

它的变化可以说是_________开发的一个缩影。

【要旨提醒】南方的初步开发,为全国的统一和经济重心的南

移奠定了基础。水稻织锦造船建康江南地区【判断抢答】

1.三国时期,江南的手工业中,最重要的手工业是造船业。

( )

提示:三国时期,江南的手工业中,最重要的是织造麻布,会

稽一带出产的越布是著名特产。

2.东汉末年,吴国的卫温、诸葛直等率万人乘舰船到达夷洲。

( )

提示:220年,曹丕建魏是三国时期的开始,东汉时代的结

束,卫温、诸葛直等人到达夷洲是在230年,属于三国时期。××3.南朝时期指的是宋、齐、梁、陈四个政权先后统治的时期。

( )

提示:420年,刘裕建立的宋取代了东晋,开始了南朝历史,

南朝先后有四个政权,即宋、齐、梁、陈。

4.三国两晋南北朝时期,南方经济得到开发的主要原因是自然

条件优越。( )

提示:自然条件优越虽有利于经济的发展,但真正推动经济发

展并起决定性作用的因素是生产力水平,因此南方经济得到开

发的主要原因是北方人口南迁带去了先进的生产工具和技术。√×5.南方人民最早吃上自己种的麦、豆等是在东晋南朝时期。

( )

提示:东晋南朝时期,南方人民广种水稻,并推广种植原产北

方的麦、豆等作物。故表述正确。√ 三国两晋南北朝时期是我国历史上长达300多年的政权分立和民族融合时期。在此期间,北方政局动荡,战争不断,社会生产遭到破坏,导致人口大量南迁,北人南迁带去了大量的劳动力和先进的生产技术;再加上南方地区相对稳定,自然条件优越,江南地区得到开发,为我国经济重心逐渐南移奠定了基础。探究主题 南方的初步开发

阅读下列材料:

材料一 三国两晋南北朝时期人口南迁示意图材料二 江南是全国最繁荣昌盛的地方。……土地辽阔,物产丰富,百姓勤劳,努力耕种。如果一年大丰收,就可以解决好几个郡的粮食。……各种丝织品和麻织品足可以供应天下人使用。

——《宋书》译文材料三 建康(今南京市)在两汉时不过是丹阳郡一个小县。孙权开始在这里建石头城,过了二三百年,便成为当时最大、最

繁华的城市。梁朝时,建康的人口达到一百四五十万……大船、小船来自数千里外富饶的益州,来自洞庭湖、邵阳湖,来自“千岩竞秀、万壑争流”的富春江、浦阳江。东晋末年,一次风灾,建康城下停泊的公私船只,受损失的据说多达10 000多艘。【探究思考】

(1)据材料一、二概括指出江南经济得到发展的原因有哪些。

参考答案:原因:北方人口大量南迁,带去了先进的生产工具和生产技术,并为南方补充了劳动力;南方优越的自然条件;广大人民的辛勤劳动。

(2)请你结合材料三中建康的发展史实,说说人口流动和地区交流对社会经济发展的积极作用有哪些。

参考答案:人口流动和地区交流有利于劳动力、生产技术、工具的交流,相互取长补短,从而促进经济的发展。(3)南方的发展有许多原因,但社会的相对稳定是重要的原因之一。今天,我国党和政府把维持安定团结的社会局面当作头等大事,你认为有必要吗?说说原因。

参考答案:有必要。因为社会安定是经济发展的必要条件和有力保障。第16课

北魏孝文帝的改革1.通读课文,勾画并记忆以下知识点:

(1)少数民族内迁的时间、名称及影响。

(2)北魏孝文帝改革的背景、内容及作用。

(3)北方民族大融合的表现。

2.在预习的基础上,独立完成【速填速记】,自检预习效果。

3.课前预习限时15分钟独立完成!一、背景

1.少数民族内迁:

(1)分布格局:形成了汉族主要居住在_________、少数民族

_________的格局。

(2)内迁概况。

①从东汉末年起,_____、鲜卑、___、羯、羌等少数民族纷纷

内迁。

②内迁的少数民族中,以_____________的影响最大。中原地区散居边地匈奴氐鲜卑族拓跋部2.北魏统一北方后,_________的趋势明显增强。

3.鲜卑贵族用落后的方式统治各族人民,激化了社会矛盾。

4._________面临着危机。民族融合北魏政权二、内容

1.制度变革:借鉴_____的政治制度和经济制度,实施一系列

新的制度,加强对经济和官吏的管理。

2.迁移都城:____年,孝文帝把都城从平城迁至_____。

3.汉化政策:

(1)改用汉姓,_______把自己的姓名由拓跋宏改为_____。

(2)改穿_____、与汉族通婚、学说汉语。

(3)完善_________制度,系统学习汉族文化。汉族494洛阳孝文帝元宏汉服学校教育【图文要点】【易错提醒】孝文帝改革的根本目的是巩固北魏政权的统治。学习汉族先进的文化不是孝文帝改革的根本目的,而是实现改革最终目的的主要途径。三、作用:加速了黄河流域___________的过程。

1.更多的少数民族改变游牧方式,成为_________。

2.汉族人民学到不少___________的经验和畜产品加工制作

技术。

3.少数民族穿_________,汉族人吃少数民族食物,成为时

尚。

【要旨提醒】北魏孝文帝改革成功的最主要原因是顺应了历

史发展的潮流。民族大融合农业居民畜牧业生产汉族服装【判断抢答】

1.内迁的少数民族中,以匈奴族的影响最大。( )

提示:鲜卑族拓跋部建立北魏政权,并统一北方,在内迁少数民族中影响最大。

2.北朝开始于北魏政权建立。( )

提示:439年,北魏统一北方,标志北朝开始。此后,北朝先后出现西魏、东魏、北齐、北周四个政权。××3.北魏统一全国后,鲜卑贵族用落后的方式统治各族人民,激

化了社会矛盾。( )

提示:北魏只是统一了北方黄河流域,并没有统一全国。

4.北魏孝文帝迁都洛阳,极大地推动了汉化政策的实施。

( )

提示:洛阳地处中原地区,东周、东汉、曹魏等朝代均建都于

此,并且洛阳是中原地区的政治、文化中心。因此,孝文帝迁

都洛阳,不仅会得到汉族地主的认可,而且拉近了与汉族先进

文化的距离,这将极大地有利于孝文帝汉化政策的推行。×√5.北魏孝文帝的改革加速了民族大融合的过程。( )

提示:北魏孝文帝的改革,尤其是实施的汉化政策,消除了民族间的界限,少数民族和汉族互相学习和影响,使少数民族学习到了先进的汉族文化,加速了北方少数民族的封建化进程,促进了民族大融合。√ 三国两晋南北朝时期,北方和西北方少数民族大量进入中原。各族人民在中原和内地杂居、交往,民族融合成为不可逆转的潮流。

北魏孝文帝顺应时代潮流,实行了改革。孝文帝改革是边疆少数民族内迁、民族融合的产物。而孝文帝推行的一系列汉化政策,又进一步推动了民族融合的进程,最终促进了社会经济的发展。探究主题1 北魏孝文帝改革

1.阅读下列材料:

材料一材料二 “每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”:在战争时,往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵,在阵前冲锋,鲜卑骑兵则在后督阵,并任意纵马践踏他们。

材料三 (孝文帝)率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的5个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。【探究思考】

(1)材料一中边疆少数民族内迁产生了怎样的影响?

参考答案:北方出现了民族大融合的趋势。

(2)材料二所反映的史实产生了什么后果?

参考答案:激化了社会矛盾,北魏政权面临着危机。

(3)材料三反映的是孝文帝改革中的哪一措施?这一改革产生了怎样影响?

参考答案:与汉族通婚。

影响:加速了黄河流域民族大融合的过程。 (4)鲜卑族作为一个民族,现在已经不存在了。因此,有人认为“孝文帝的改革使一个有近千年历史的纯粹的鲜卑族及其文化和语言很快消亡,所以他是千古罪人”。但也有人认为北魏孝文帝是一位杰出的少数民族改革家。你同意哪种观点?为什么?

参考答案:同意第二种观点。

原因:北魏孝文帝改革加速了北方少数民族的封建化进程,促进了北方民族大融合,有利于北方经济的发展与社会的进步。北魏孝文帝改革完全是积极和主动的,所以说孝文帝是一位杰出的少数民族改革家。(5)材料一、二与材料三之间有什么关系?

参考答案:材料一、二所反映的史实是材料三反映事件发生的背景(原因)。探究主题2 迁都洛阳

2.阅读下列材料:

材料一材料二 北魏孝文帝曾说:“……国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书·任城王传》材料三 北魏都城平城地处边塞,鲜卑族保守势力很强。孝文帝为实施改革计划,决意迁都到中原洛阳。494年,他佯言“南伐”,亲率20万大军南下。到达洛阳时,正值秋雨连绵,群臣叫苦不迭。孝文帝宣称,如果停止“南伐”,必须迁都,要不然兴师动众,什么事也不干,岂不让天下人笑话。于是臣下不再反对,从此定都洛阳。【探究思考】

(1)结合以上三则材料,分析北魏孝文帝迁都的原因有哪些。

参考答案:平城位置偏北,交通闭塞,粮食供应十分困难;取得汉族地主支持;平城保守势力强大,不利改革;洛阳地处中原,既是古都,又是中原政治、文化的中心,有利于改革和统治。

(2)北魏孝文帝迁都有何历史意义?

参考答案:有利于接受中原地区的汉族先进文化,继续进行改革;避免了北方少数民族的威胁,有利于维护统治;符合历史潮流,有利于民族融合。(3)北魏孝文帝在改革中有哪些精神值得我们学习?

参考答案:顺应时代潮流,锐意进取、不怕困难、勇于创新和学习先进的精神。阶段复习课

第四学习主题 一、三国鼎立局面的形成

课标:了解三国鼎立形成的史实。

1.三国鼎立形成的背景 2.三国鼎立局面的形成 二、南方的初步开发

课标:说出人口南迁和民族交往促进了江南开发的史实。

1.吴蜀时期南方的开发

(1)原因

①北方人民大量南迁,带去了先进的生产工具和生产技术。

②各民族共同开发。

③南方优越的自然条件和丰富的资源。

④孙吴政权重视发展经济。 (2)表现

①农业:长江沿岸和太湖周围的稻田产量明显提高。

②手工业:织造麻布,会稽出产的越布是著名特产。瓷器制作技术有了提高。侯官、临海、番禺成为吴国三大造船业中心;230年,卫温、诸葛直率万人船队到达夷洲。 2.东晋南朝时期南方的开发

(1)原因

①北方人口南迁,带来了劳动力、先进的生产技术和作物。

②南方统治者重视发展经济,社会相对安定。

③南方优越的自然条件。 (2)表现

①农业:广种水稻,并推广种植原产北方的麦、豆等作物,促进了农业的发展。

②手工业:有明显发展,织锦、制瓷、矿冶、造船等技术有很大提高。

③商业:农业和手工业的发展,促进南方商业的兴旺和城市的繁荣。建康是南朝的政治经济中心和最大的都会。 三、北魏孝文帝的改革

课标:概述北魏孝文帝促进民族融合的措施。

1.北魏孝文帝改革的原因

(1)北魏统一北方后,各族人民的交往增多,民族融合的趋势明显增强。

(2)鲜卑贵族用落后的方式统治各族人民,激化了社会矛盾。北魏政权面临着危机。 2.改革内容

(1)借鉴汉族的政治制度和经济制度,实施一系列新的制度,加强对经济和官吏的管理。

(2)迁移都城。494年,孝文帝把都城从平城迁至洛阳。

(3)大力推行学习汉族文化风俗的政策。

3.影响:加速了黄河流域的民族大融合,加速了北魏政权封建化的进程。 东汉末年,军阀割据混战。而三国鼎立局面的出现有利于社会的稳定和经济的发展,是历史的进步。西晋灭吴之后国家出现了短暂的统一。魏晋时期北方人南迁,带去了劳动力和先进的生产技术,促进了江南经济的发展,为我国经济重心南移奠定了基础。适应民族融合的趋势,北魏孝文帝实行了汉化政策,进一步促进了民族大融合。一、标志类

1.为曹操统一北方奠定基础的事件——官渡之战。

2.曹操、孙权和刘备三分天下局面形成的标志——赤壁之战。

3.东汉结束、三国时期开始的标志——220年,曹丕建立魏国。

4.三国鼎立局面正式形成的标志——魏、蜀、吴的建立。

5.三国时期结束的标志——280年,西晋灭吴,统一全国。6.为我国经济重心南移奠定基础的事件——魏晋南北朝时期对江南的初步开发。

7.北朝开始的标志——439年,北魏统一北方。

8.魏晋南北朝时期加速黄河流域民族大融合的事件——北魏孝文帝改革。二、三国鼎立示意图三、总结归纳类

1.北朝时我国北方历史发展呈现出两个阶段特征:一是政权更迭频繁,各国之间连年混战,社会动荡不安;二是各民族人民在长期杂居相处中,联系日益密切,民族大融合加速发展。

2.我国古代民族大融合的主要方式:(1)民族迁徙和杂居,如东汉末年以来的“五胡”内迁;(2)少数民族统治者的改革,如北魏孝文帝改革;(3)和亲,如西汉昭君出塞;(4)战争;如西汉时漠北战役击败匈奴。 四、数字归纳法:政权分立与民族汇聚

第四单元 3课时复习导学+1课时复习第四学习主题 政权分立与民族融合

第14课 三国鼎立局面的形成1.通读课文,勾画并记忆以下知识点:

(1)官渡之战、赤壁之战的时间、交战双方、战役特点、结果、影响。

(2)魏、蜀、吴三个政权的建立时间、建立者、都城、影响。

2.在预习的基础上,独立完成【速填速记】,自检预习效果。

3.课前预习限时15分钟独立完成!一、官渡之战

1.背景:

(1)_____末年,军阀割据混战。

(2)著名军阀有袁绍、_____、孙权和_____等。

2.过程:____年,_____在官渡以少胜多,大败袁绍。

3.影响:奠定了曹操统一北方的基础。东汉曹操刘备200曹操二、赤壁之战

1.目的:_____企图一举占领南方,统一全国。

2.过程:208年,___________组成联军,_________,大败

曹军。

3.影响:曹操、孙权和刘备_________的局面实际形成。曹操孙权、刘备以少胜多三分天下三、三国建立

1.过程:

(1)魏:____年,曹丕胁迫汉献帝退位,改国号为魏,建都

_____。

(2)蜀:221年,_____在成都称帝,国号汉,历史上叫做

_________。

(3)吴:____年,孙权正式称帝,国号吴,定都_____。

2.影响:三国鼎立局面正式形成。220洛阳刘备蜀汉或蜀229建业【图文要点】【要旨提醒】三国鼎立局面的形成,实现了从军阀割据到局部统一,促进了生产发展和社会进步,为以后统一全国奠定了基础,是历史的一大进步。【判断抢答】

1.官渡之战为曹操统一北方奠定了基础。( )

提示:官渡之战中,曹操战胜袁绍,为他统一北方扫平了最大的障碍。几年后,曹操基本统一北方。

2.赤壁之战中,袁绍以少胜多,大败曹操。( )

提示:赤壁之战是孙权、刘备的联军,在赤壁一带的长江两岸大败曹军。√×3.赤壁之战后,曹操、孙权和刘备三分天下的局面实际形成。

( )

提示:赤壁之战后,曹操再无力南下,势力被局限在北方;孙

权巩固了在江南的地位;刘备先据有荆州大部分地方,后又进

入益州。曹操、孙权和刘备三分天下的局面实际形成。

4.曹操是三国时期的历史人物。 ( )

提示:三国时期开始于曹丕建魏,而当时曹操已经病逝。因

此,曹操属于东汉末年的历史人物。√×5.220年,曹丕建立魏国,三国鼎立局面正式形成。( )

提示:曹丕建立魏国,只是标志着三国时期的开始。三国鼎立局面是随着魏、蜀、吴的建立,才正式形成的。× 三国鼎立局面的形成是三国两晋南北朝时期的初期阶段。

东汉末年,政局混乱,军阀混战。曹操“挟天子以令诸侯”,并通过官渡之战,大败袁绍,统一了北方。

赤壁之战中,孙刘联军大败曹操,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。从220年到229年,曹丕、刘备和孙权先后建立政权,三国鼎立局面最终形成。探究主题1 赤壁之战

1.阅读下列材料:

材料一

“老骥伏枥,志在千里。

烈士暮年,壮心不已。”

——曹操《龟虽寿》材料二 “进,与操遇于赤壁。时操早已有病疫,初一交战操军不利,引次江北。瑜军在南岸,瑜部将黄盖曰:‘操军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。’乃取蒙冲斗舰十艘,载燥荻枯柴,灌油其中……时东南风急,盖以十舰最著前,去北军二里余,同时发火,火烈风猛,船往如箭,烧尽北船(曹操舰船),延及岸上营落……北军大败。”

——《资治通鉴》【探究思考】

(1)材料一中曹操的《龟虽寿》一文,作于建安十二年(207年),此时曹操已基本统一北方,哪一事件为曹操统一北方奠定了基础?诗句抒发了曹操的远大抱负和雄心壮志,想一想,他当时的雄心壮志是什么?

参考答案:官渡之战中大败袁绍。一举占领南方,统一全国。(2)材料二记载的是一件什么历史大事?交战的双方分别是谁?它所带来的影响是什么?

参考答案:赤壁之战。孙刘联军和曹操的军队。曹操、孙权和刘备三分天下的局面实际形成。

(3)结合材料及所学知识,分析曹操在赤壁之战中以多败于少的原因。

参考答案:战术不得当;北方人不习水战;水土不服,许多官兵生病;曹操骄傲轻敌;南方军民的誓死抵抗等。探究主题2 三国鼎立

2.观察下列图片:【探究思考】

(1)请以表格的形式列出魏、蜀、吴三国的建立者、建立时间。并尝试着用简单示意图的形式表示三国的关系。

参考答案:(2)有人说,三国鼎立局面的形成,是东汉末年军阀割据的延续和加深,阻碍了社会的发展和进步。对此,你是如何认识的?

参考答案:这种说法不准确。因为魏、蜀、吴三国鼎立局面的形成,是三国经济实力相对平衡的产物,实现了局部统一,这与东汉末年割据势力的混战局面相比,已给社会生产和人民生活提供了相对安定的环境,再加上各国统治者又重视发展生产,因而为以后全国的统一奠定了物质基础,是历史的一大进步。 第15课

南方的初步开发1.通读课文,勾画并记忆以下知识点:

(1)吴蜀时期南方开发的原因、表现(吴国的农业、手工业,蜀国的发展)。

(2)东晋南朝时期南方开发的原因、表现(农业、手工业、商业和城市)。

2.在预习的基础上,独立完成【速填速记】,自检预习效果。

3.课前预习限时15分钟独立完成!一、吴蜀时期南方的开发

1.背景:三国时期,吴国和蜀国控制着南方。

2.孙吴开发江南:

(1)原因。

①北方人民大批迁往南方。

②人民的辛勤劳动。

③南方优越的_________和丰富的_____。

④_________组织军队和百姓屯田,开垦荒地,推广_____。自然条件资源孙吴政权牛耕(2)表现。

①农业:长江沿岸和_________的稻田产量明显提高。

②手工业:

a.纺织业:在江南的手工业中,最重要的是_________,会稽

一带出产的_____是著名特产,丝织业有一定的发展。

b.制瓷业:能生产各种相当精致的_____。

c.造船业:_____、临海和_____是吴国三大造船业中心,能建

造乘载数百人的大舰船;230年,吴国的_____、诸葛直率万人

乘舰船到过_____。太湖周围织造麻布越布青瓷侯官番禺卫温夷洲3.诸葛亮治蜀:

(1)背景:刘备死后,丞相诸葛亮辅助后主_____治理蜀国。

(2)措施。

①恢复和发展_________的经济。

②稳妥地处理_________。

(3)影响:使_________得到初步开发。刘禅成都平原民族关系南中地区【图文要点】二、东晋南朝时期南方的开发

1.背景:

(1)三国鼎立局面结束以后,_____一度统一全国。

(2)西晋灭亡后,___________先后统治南方。

2.原因:

(1)北方人口继续大量南迁。

(2)南方的统治者大多重视_________。

(3)社会_________。

(4)南方人民利用气候温暖、雨量充足、土地肥沃等优越自然条件。西晋东晋和南朝发展经济相对安定3.表现:

(1)农业:广种_____,并推广种植原产北方的麦、豆等作物。

(2)手工业:_____、制瓷、矿冶、_____等技术有很大提高。

(3)商业和城市:_____是南朝的政治经济中心和最大的都会,

它的变化可以说是_________开发的一个缩影。

【要旨提醒】南方的初步开发,为全国的统一和经济重心的南

移奠定了基础。水稻织锦造船建康江南地区【判断抢答】

1.三国时期,江南的手工业中,最重要的手工业是造船业。

( )

提示:三国时期,江南的手工业中,最重要的是织造麻布,会

稽一带出产的越布是著名特产。

2.东汉末年,吴国的卫温、诸葛直等率万人乘舰船到达夷洲。

( )

提示:220年,曹丕建魏是三国时期的开始,东汉时代的结

束,卫温、诸葛直等人到达夷洲是在230年,属于三国时期。××3.南朝时期指的是宋、齐、梁、陈四个政权先后统治的时期。

( )

提示:420年,刘裕建立的宋取代了东晋,开始了南朝历史,

南朝先后有四个政权,即宋、齐、梁、陈。

4.三国两晋南北朝时期,南方经济得到开发的主要原因是自然

条件优越。( )

提示:自然条件优越虽有利于经济的发展,但真正推动经济发

展并起决定性作用的因素是生产力水平,因此南方经济得到开

发的主要原因是北方人口南迁带去了先进的生产工具和技术。√×5.南方人民最早吃上自己种的麦、豆等是在东晋南朝时期。

( )

提示:东晋南朝时期,南方人民广种水稻,并推广种植原产北

方的麦、豆等作物。故表述正确。√ 三国两晋南北朝时期是我国历史上长达300多年的政权分立和民族融合时期。在此期间,北方政局动荡,战争不断,社会生产遭到破坏,导致人口大量南迁,北人南迁带去了大量的劳动力和先进的生产技术;再加上南方地区相对稳定,自然条件优越,江南地区得到开发,为我国经济重心逐渐南移奠定了基础。探究主题 南方的初步开发

阅读下列材料:

材料一 三国两晋南北朝时期人口南迁示意图材料二 江南是全国最繁荣昌盛的地方。……土地辽阔,物产丰富,百姓勤劳,努力耕种。如果一年大丰收,就可以解决好几个郡的粮食。……各种丝织品和麻织品足可以供应天下人使用。

——《宋书》译文材料三 建康(今南京市)在两汉时不过是丹阳郡一个小县。孙权开始在这里建石头城,过了二三百年,便成为当时最大、最

繁华的城市。梁朝时,建康的人口达到一百四五十万……大船、小船来自数千里外富饶的益州,来自洞庭湖、邵阳湖,来自“千岩竞秀、万壑争流”的富春江、浦阳江。东晋末年,一次风灾,建康城下停泊的公私船只,受损失的据说多达10 000多艘。【探究思考】

(1)据材料一、二概括指出江南经济得到发展的原因有哪些。

参考答案:原因:北方人口大量南迁,带去了先进的生产工具和生产技术,并为南方补充了劳动力;南方优越的自然条件;广大人民的辛勤劳动。

(2)请你结合材料三中建康的发展史实,说说人口流动和地区交流对社会经济发展的积极作用有哪些。

参考答案:人口流动和地区交流有利于劳动力、生产技术、工具的交流,相互取长补短,从而促进经济的发展。(3)南方的发展有许多原因,但社会的相对稳定是重要的原因之一。今天,我国党和政府把维持安定团结的社会局面当作头等大事,你认为有必要吗?说说原因。

参考答案:有必要。因为社会安定是经济发展的必要条件和有力保障。第16课

北魏孝文帝的改革1.通读课文,勾画并记忆以下知识点:

(1)少数民族内迁的时间、名称及影响。

(2)北魏孝文帝改革的背景、内容及作用。

(3)北方民族大融合的表现。

2.在预习的基础上,独立完成【速填速记】,自检预习效果。

3.课前预习限时15分钟独立完成!一、背景

1.少数民族内迁:

(1)分布格局:形成了汉族主要居住在_________、少数民族

_________的格局。

(2)内迁概况。

①从东汉末年起,_____、鲜卑、___、羯、羌等少数民族纷纷

内迁。

②内迁的少数民族中,以_____________的影响最大。中原地区散居边地匈奴氐鲜卑族拓跋部2.北魏统一北方后,_________的趋势明显增强。

3.鲜卑贵族用落后的方式统治各族人民,激化了社会矛盾。

4._________面临着危机。民族融合北魏政权二、内容

1.制度变革:借鉴_____的政治制度和经济制度,实施一系列

新的制度,加强对经济和官吏的管理。

2.迁移都城:____年,孝文帝把都城从平城迁至_____。

3.汉化政策:

(1)改用汉姓,_______把自己的姓名由拓跋宏改为_____。

(2)改穿_____、与汉族通婚、学说汉语。

(3)完善_________制度,系统学习汉族文化。汉族494洛阳孝文帝元宏汉服学校教育【图文要点】【易错提醒】孝文帝改革的根本目的是巩固北魏政权的统治。学习汉族先进的文化不是孝文帝改革的根本目的,而是实现改革最终目的的主要途径。三、作用:加速了黄河流域___________的过程。

1.更多的少数民族改变游牧方式,成为_________。

2.汉族人民学到不少___________的经验和畜产品加工制作

技术。

3.少数民族穿_________,汉族人吃少数民族食物,成为时

尚。

【要旨提醒】北魏孝文帝改革成功的最主要原因是顺应了历

史发展的潮流。民族大融合农业居民畜牧业生产汉族服装【判断抢答】

1.内迁的少数民族中,以匈奴族的影响最大。( )

提示:鲜卑族拓跋部建立北魏政权,并统一北方,在内迁少数民族中影响最大。

2.北朝开始于北魏政权建立。( )

提示:439年,北魏统一北方,标志北朝开始。此后,北朝先后出现西魏、东魏、北齐、北周四个政权。××3.北魏统一全国后,鲜卑贵族用落后的方式统治各族人民,激

化了社会矛盾。( )

提示:北魏只是统一了北方黄河流域,并没有统一全国。

4.北魏孝文帝迁都洛阳,极大地推动了汉化政策的实施。

( )

提示:洛阳地处中原地区,东周、东汉、曹魏等朝代均建都于

此,并且洛阳是中原地区的政治、文化中心。因此,孝文帝迁

都洛阳,不仅会得到汉族地主的认可,而且拉近了与汉族先进

文化的距离,这将极大地有利于孝文帝汉化政策的推行。×√5.北魏孝文帝的改革加速了民族大融合的过程。( )

提示:北魏孝文帝的改革,尤其是实施的汉化政策,消除了民族间的界限,少数民族和汉族互相学习和影响,使少数民族学习到了先进的汉族文化,加速了北方少数民族的封建化进程,促进了民族大融合。√ 三国两晋南北朝时期,北方和西北方少数民族大量进入中原。各族人民在中原和内地杂居、交往,民族融合成为不可逆转的潮流。

北魏孝文帝顺应时代潮流,实行了改革。孝文帝改革是边疆少数民族内迁、民族融合的产物。而孝文帝推行的一系列汉化政策,又进一步推动了民族融合的进程,最终促进了社会经济的发展。探究主题1 北魏孝文帝改革

1.阅读下列材料:

材料一材料二 “每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”:在战争时,往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵,在阵前冲锋,鲜卑骑兵则在后督阵,并任意纵马践踏他们。

材料三 (孝文帝)率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的5个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。【探究思考】

(1)材料一中边疆少数民族内迁产生了怎样的影响?

参考答案:北方出现了民族大融合的趋势。

(2)材料二所反映的史实产生了什么后果?

参考答案:激化了社会矛盾,北魏政权面临着危机。

(3)材料三反映的是孝文帝改革中的哪一措施?这一改革产生了怎样影响?

参考答案:与汉族通婚。

影响:加速了黄河流域民族大融合的过程。 (4)鲜卑族作为一个民族,现在已经不存在了。因此,有人认为“孝文帝的改革使一个有近千年历史的纯粹的鲜卑族及其文化和语言很快消亡,所以他是千古罪人”。但也有人认为北魏孝文帝是一位杰出的少数民族改革家。你同意哪种观点?为什么?

参考答案:同意第二种观点。

原因:北魏孝文帝改革加速了北方少数民族的封建化进程,促进了北方民族大融合,有利于北方经济的发展与社会的进步。北魏孝文帝改革完全是积极和主动的,所以说孝文帝是一位杰出的少数民族改革家。(5)材料一、二与材料三之间有什么关系?

参考答案:材料一、二所反映的史实是材料三反映事件发生的背景(原因)。探究主题2 迁都洛阳

2.阅读下列材料:

材料一材料二 北魏孝文帝曾说:“……国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书·任城王传》材料三 北魏都城平城地处边塞,鲜卑族保守势力很强。孝文帝为实施改革计划,决意迁都到中原洛阳。494年,他佯言“南伐”,亲率20万大军南下。到达洛阳时,正值秋雨连绵,群臣叫苦不迭。孝文帝宣称,如果停止“南伐”,必须迁都,要不然兴师动众,什么事也不干,岂不让天下人笑话。于是臣下不再反对,从此定都洛阳。【探究思考】

(1)结合以上三则材料,分析北魏孝文帝迁都的原因有哪些。

参考答案:平城位置偏北,交通闭塞,粮食供应十分困难;取得汉族地主支持;平城保守势力强大,不利改革;洛阳地处中原,既是古都,又是中原政治、文化的中心,有利于改革和统治。

(2)北魏孝文帝迁都有何历史意义?

参考答案:有利于接受中原地区的汉族先进文化,继续进行改革;避免了北方少数民族的威胁,有利于维护统治;符合历史潮流,有利于民族融合。(3)北魏孝文帝在改革中有哪些精神值得我们学习?

参考答案:顺应时代潮流,锐意进取、不怕困难、勇于创新和学习先进的精神。阶段复习课

第四学习主题 一、三国鼎立局面的形成

课标:了解三国鼎立形成的史实。

1.三国鼎立形成的背景 2.三国鼎立局面的形成 二、南方的初步开发

课标:说出人口南迁和民族交往促进了江南开发的史实。

1.吴蜀时期南方的开发

(1)原因

①北方人民大量南迁,带去了先进的生产工具和生产技术。

②各民族共同开发。

③南方优越的自然条件和丰富的资源。

④孙吴政权重视发展经济。 (2)表现

①农业:长江沿岸和太湖周围的稻田产量明显提高。

②手工业:织造麻布,会稽出产的越布是著名特产。瓷器制作技术有了提高。侯官、临海、番禺成为吴国三大造船业中心;230年,卫温、诸葛直率万人船队到达夷洲。 2.东晋南朝时期南方的开发

(1)原因

①北方人口南迁,带来了劳动力、先进的生产技术和作物。

②南方统治者重视发展经济,社会相对安定。

③南方优越的自然条件。 (2)表现

①农业:广种水稻,并推广种植原产北方的麦、豆等作物,促进了农业的发展。

②手工业:有明显发展,织锦、制瓷、矿冶、造船等技术有很大提高。

③商业:农业和手工业的发展,促进南方商业的兴旺和城市的繁荣。建康是南朝的政治经济中心和最大的都会。 三、北魏孝文帝的改革

课标:概述北魏孝文帝促进民族融合的措施。

1.北魏孝文帝改革的原因

(1)北魏统一北方后,各族人民的交往增多,民族融合的趋势明显增强。

(2)鲜卑贵族用落后的方式统治各族人民,激化了社会矛盾。北魏政权面临着危机。 2.改革内容

(1)借鉴汉族的政治制度和经济制度,实施一系列新的制度,加强对经济和官吏的管理。

(2)迁移都城。494年,孝文帝把都城从平城迁至洛阳。

(3)大力推行学习汉族文化风俗的政策。

3.影响:加速了黄河流域的民族大融合,加速了北魏政权封建化的进程。 东汉末年,军阀割据混战。而三国鼎立局面的出现有利于社会的稳定和经济的发展,是历史的进步。西晋灭吴之后国家出现了短暂的统一。魏晋时期北方人南迁,带去了劳动力和先进的生产技术,促进了江南经济的发展,为我国经济重心南移奠定了基础。适应民族融合的趋势,北魏孝文帝实行了汉化政策,进一步促进了民族大融合。一、标志类

1.为曹操统一北方奠定基础的事件——官渡之战。

2.曹操、孙权和刘备三分天下局面形成的标志——赤壁之战。

3.东汉结束、三国时期开始的标志——220年,曹丕建立魏国。

4.三国鼎立局面正式形成的标志——魏、蜀、吴的建立。

5.三国时期结束的标志——280年,西晋灭吴,统一全国。6.为我国经济重心南移奠定基础的事件——魏晋南北朝时期对江南的初步开发。

7.北朝开始的标志——439年,北魏统一北方。

8.魏晋南北朝时期加速黄河流域民族大融合的事件——北魏孝文帝改革。二、三国鼎立示意图三、总结归纳类

1.北朝时我国北方历史发展呈现出两个阶段特征:一是政权更迭频繁,各国之间连年混战,社会动荡不安;二是各民族人民在长期杂居相处中,联系日益密切,民族大融合加速发展。

2.我国古代民族大融合的主要方式:(1)民族迁徙和杂居,如东汉末年以来的“五胡”内迁;(2)少数民族统治者的改革,如北魏孝文帝改革;(3)和亲,如西汉昭君出塞;(4)战争;如西汉时漠北战役击败匈奴。 四、数字归纳法:政权分立与民族汇聚

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能