第四单元 政权分立与民族融合 复习课

文档属性

| 名称 | 第四单元 政权分立与民族融合 复习课 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 970.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-03-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。政权分立与民族融合第四单元涉及课程:

第19课 三国鼎立

第20课 江南地区的开发

第21课 北方民族大融合

第22课 魏晋南北朝的科技

第23课 魏晋南北朝的艺术 单元综述 三国两晋南北朝时期,我国出现了长期分裂的局面,西部和北部的少数民族大量涌入中原,通过与汉族通婚、杂居,相互学习,生产互补,逐步实现了与汉族的融合,出现了我国古代民族融合的第二个高潮。随着北方人口的南迁,江南地区得到初步的开发,为中国历史由分裂重新走向统一,为隋唐时期的繁荣奠定了基础。课程标准 1.了解三国鼎立形成的史实。

2.说出人口南迁和民族交往促进了江南开发的史实。

3.概述北魏孝文帝促进民族融合的措施。知识与能力

知道这一时期的重要历史人物、历史事件和历史现象,了解三国两晋南北朝时期历史发展的基本线索,能够阅读历史图表,描述历史事件。 情感态度与价值观

1.通过本单元的学习增强学习历史的兴趣。认识不论是汉族的南朝,还是少数民族的北朝,都是同样的封建政权,没有高下正反之分,各民族是平等的。

2.正是各民族的融合、发展构成了今天的中华民族,中华民族的历史是由各民族共同创造的。重点

官渡之战和赤壁之战的作用;江南开发的原因;北魏孝文帝改革的措施和意义。难点

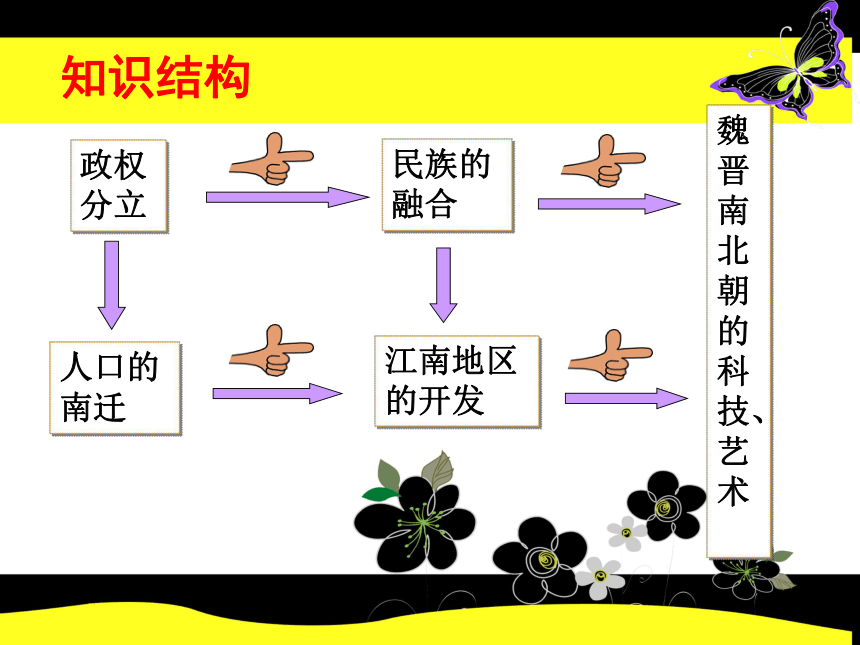

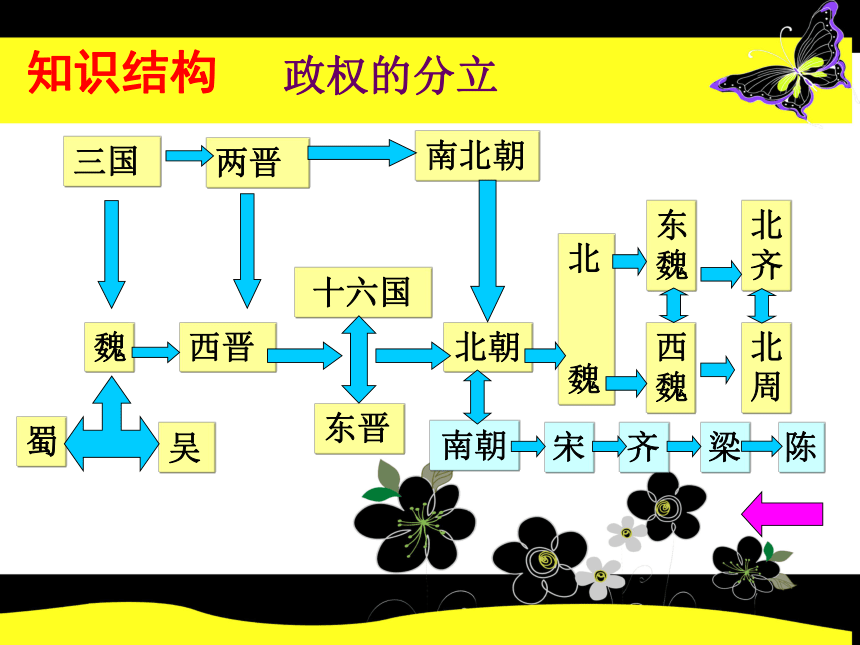

对“民族融合”的理解。阶段特征:政治:政权分立经济:江南地区的开发民族关系:出现北方民族大融合对外关系:出现海外贸易文化:承上启下知识结构政权分立 民族的融合人口的南迁江南地区的开发魏晋南北朝的科技、艺术宋齐梁陈知识结构政权的分立三国魏两晋西晋十六国东晋南北朝北朝南朝北

魏东魏西魏北齐北周蜀吴知识结构北方民族大融合原因北方少数民族内迁和汉族杂居相处,相互交往。

北方的统一促进了各民族间的交往。

北魏孝文帝改革成为西晋以来北方民族大融合的高峰。意义民族融合有利于民族矛盾的缓和;

加速了少数民族封建化的进程,促进了中华民族的形成与发展;

增强了中华民族的凝聚力,巩固了多民族国家的统一;

推动了社会经济与文化的发展和繁荣。知识结构江南地区的开发 原因东晋南朝时期,南方相对安定一些,统治者努力革除弊政,注意发展生产,大量北方人口南迁补充了劳动力,带来了先进工具、技术和良种,江南自然条件优越。表现农业:兴修水利、开垦荒田、推广牛耕和施肥、采用兼种。

手工业:织锦、制瓷、冶金和造纸等手工业技术达到了很高的水平。

商业:建康是最繁荣的都市,番禺成为海外贸易中心。启示政治稳定是经济发展的前提;

生产力的进步是经济发展最重要的因素;

经济的发展必须得到统治者的重视。承上启下的南北朝文化知识结构重、难点剖析“民族融合”概念的理解对“民族融合与国家统一的关系”的认识对三国鼎立局面的认识比较三次战役 民族融合是指历史上两个以上的民族,由于互相接近、互相影响,最终形成为一个民族的现象。它是民族间的自然融合,是民族隔阂和民族差异消除的过程,是民族间经济、文化及生活习惯密切联系的结果。民族融合是多民族国家由分裂走向统一的前提,民族融合的过程,从社会发展的角度来看,主要是少数民族的封建化过程,是一种历史的进步。 民族融合的含义我国历史上民族融合的方式主要有:

(1)民族迁徙,杂居相处。

(2)经济文化的友好交流。

(3)联合斗争,即在反抗各族统治者的剥削压迫的斗争中,各族人民加强联系和友谊。

(4)某些少数民族统治者进行的改革也起到了加速民族融合的作用。

(5)民族之间的战争在客观上也有助于民族融合。

(6) 和亲促进民族融合。返回 民族融合与国家统一始终是古代历史发展中的两股进步潮流,二者之间相互促进相辅相成。

(1)民族融合促进国家统一。春秋战国时期:通过经济文化的交流和频繁的战争,民族逐步融合,这为后来秦建立统一的多民族国家奠定了基础。魏晋南北朝时期:大规模的少数民族内迁,中原汉族南迁,北魏孝文帝改革,使各民族差异逐渐缩小,出现了民族大融合的高潮,为以后隋灭陈统一全国创造了条件。

(2)国家统一加速民族融合。实现大统一后,强有力的中央集权国家通过强制人口迁徙、设置统治机构、册封少数民族首领、和亲政策等加强对边疆地区的管理,从而使分裂时期民族融合的成果得以巩固与发展。如秦通过迁徙人口,汉派张骞通西域都加速了当地的开发与民族融合。民族融合与国家统一的关系

返回 看问题要用一分为二的观点。

首先,三国鼎立的形成是一个进步,理由:从原因来看,三国的形成,实际上是三方实力发展相对平衡的结果;从影响来看,三国形成后,人民生活相对稳定,符合人民渴望安定的要求;由于三国统治者都比较注意各统治地区内社会生产的发展和社会秩序的稳定,促进了经济的发展和社会的安定,比起东汉末年的“白骨露于野,千里无鸡鸣”的惨象,比起东汉腐朽残暴的统治要好得多;事实上,在分裂的过程中,就孕育着统一的因素,随着三国之间政治、经济等发展的不平衡,国家统一就成为一种必然的趋势了,因此是历史的进步。 其次,三国鼎立,毕竟还是国家的分裂,不符合历史发展的潮流,不符合人民渴望统一的愿望。对三国鼎立局面的认识返回单元感悟 通过本单元的学习,你有什么认识、感悟,能跟大家交流一下吗?交流园 1.国家统一是主流,分裂是支流。

2.生产力水平的提高(生产工具的改进、生产技术的进步和劳动者的素质)是农业发展的根本原因。

3.安定的社会环境是经济发展的前提。

4.民族融合促进国家统一,国家统一加速民族融合。单元大练兵1.与杜甫诗中所说“功盖三分国,名成八阵图”的政治家无关的历史事件是:( )

A.官渡之战

B.三顾茅庐

C.草船借箭

D.火烧赤壁A2.“天下大势,合久必分,分久必合”《三国演义》中这句话里的最后一个“合”指的是( )

A.秦始皇统一六国 B. 汉武帝的大一统

C. 西晋灭吴实现短暂的统一 D. 北魏统一黄河流域

3.东晋南朝时期江南地区得到开发的最主要的原因是( )

A.南方生产工具先进 B.南方自然条件好

C.南方战乱少 D.北方农民南迁,带来先进的生产技术CD4.促进北魏孝文帝改革的根本原因是( )

A.北方出现了民族大融合的趋势

B.江南地区经济的大开发

C.北方经济的恢复和发展

D.封建制度的落后

5.下列符合三国两晋南北朝时期历史特点的是( )

① 中国封建社会的分裂时期

② 北方出现民族大融合的趋势

③ 江南经济得到迅速发展

④ 社会上佛教盛行

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②③④ AD6.读图说史云冈石窟露天大佛龙门石窟 (1)这两个石窟开凿于哪个朝代?这一时期为什么凿窟造像之风盛行?

(2)云冈、龙门石窟是我国古代珍贵的文化遗产,当时开凿石窟为什么选择在大同和洛阳两地?

(3)云冈、龙门石窟对今天而言,有什么价值?北魏 统治者的大力提倡和支持;佛教在中国的广泛传播。北魏先后以大同、洛阳为政权核心所在地。 是我国古代雕刻艺术的宝库;为了解该时期的历史与佛教文化提供了实物资料;具有旅游价值和教育意义。7.阅读下列材料:

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是三国周郎赤壁。乱世穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰! ——苏轼 《念奴娇 · 赤壁怀古》

请回答:

⑴ 词中的“三国”是指哪三个国家?

⑵ 这首词与我国古代哪一著名战役有关?

⑶ 这一战役爆发前,曹操基本统一了北方。曹操统一北方的关键性战役是什么?魏、蜀、吴赤壁之战官渡之战 8.想一想:商鞅、秦始皇、汉武帝、北魏孝文帝这些著名人物的共同之处是什么?你最欣赏他们当中的哪一位?请说出理由。 共同之处:具有开拓创新的精神,进行改革;采取了巩固政权的措施;推动了历史的进步。

理由:

商鞅变法为秦灭六国奠定了物质基础;

秦始皇灭六国实现了统一;

汉武帝进一步推进了大一统的局面;

北魏孝文帝改革,成为西晋以来北方民族融合的高峰。再见!

第19课 三国鼎立

第20课 江南地区的开发

第21课 北方民族大融合

第22课 魏晋南北朝的科技

第23课 魏晋南北朝的艺术 单元综述 三国两晋南北朝时期,我国出现了长期分裂的局面,西部和北部的少数民族大量涌入中原,通过与汉族通婚、杂居,相互学习,生产互补,逐步实现了与汉族的融合,出现了我国古代民族融合的第二个高潮。随着北方人口的南迁,江南地区得到初步的开发,为中国历史由分裂重新走向统一,为隋唐时期的繁荣奠定了基础。课程标准 1.了解三国鼎立形成的史实。

2.说出人口南迁和民族交往促进了江南开发的史实。

3.概述北魏孝文帝促进民族融合的措施。知识与能力

知道这一时期的重要历史人物、历史事件和历史现象,了解三国两晋南北朝时期历史发展的基本线索,能够阅读历史图表,描述历史事件。 情感态度与价值观

1.通过本单元的学习增强学习历史的兴趣。认识不论是汉族的南朝,还是少数民族的北朝,都是同样的封建政权,没有高下正反之分,各民族是平等的。

2.正是各民族的融合、发展构成了今天的中华民族,中华民族的历史是由各民族共同创造的。重点

官渡之战和赤壁之战的作用;江南开发的原因;北魏孝文帝改革的措施和意义。难点

对“民族融合”的理解。阶段特征:政治:政权分立经济:江南地区的开发民族关系:出现北方民族大融合对外关系:出现海外贸易文化:承上启下知识结构政权分立 民族的融合人口的南迁江南地区的开发魏晋南北朝的科技、艺术宋齐梁陈知识结构政权的分立三国魏两晋西晋十六国东晋南北朝北朝南朝北

魏东魏西魏北齐北周蜀吴知识结构北方民族大融合原因北方少数民族内迁和汉族杂居相处,相互交往。

北方的统一促进了各民族间的交往。

北魏孝文帝改革成为西晋以来北方民族大融合的高峰。意义民族融合有利于民族矛盾的缓和;

加速了少数民族封建化的进程,促进了中华民族的形成与发展;

增强了中华民族的凝聚力,巩固了多民族国家的统一;

推动了社会经济与文化的发展和繁荣。知识结构江南地区的开发 原因东晋南朝时期,南方相对安定一些,统治者努力革除弊政,注意发展生产,大量北方人口南迁补充了劳动力,带来了先进工具、技术和良种,江南自然条件优越。表现农业:兴修水利、开垦荒田、推广牛耕和施肥、采用兼种。

手工业:织锦、制瓷、冶金和造纸等手工业技术达到了很高的水平。

商业:建康是最繁荣的都市,番禺成为海外贸易中心。启示政治稳定是经济发展的前提;

生产力的进步是经济发展最重要的因素;

经济的发展必须得到统治者的重视。承上启下的南北朝文化知识结构重、难点剖析“民族融合”概念的理解对“民族融合与国家统一的关系”的认识对三国鼎立局面的认识比较三次战役 民族融合是指历史上两个以上的民族,由于互相接近、互相影响,最终形成为一个民族的现象。它是民族间的自然融合,是民族隔阂和民族差异消除的过程,是民族间经济、文化及生活习惯密切联系的结果。民族融合是多民族国家由分裂走向统一的前提,民族融合的过程,从社会发展的角度来看,主要是少数民族的封建化过程,是一种历史的进步。 民族融合的含义我国历史上民族融合的方式主要有:

(1)民族迁徙,杂居相处。

(2)经济文化的友好交流。

(3)联合斗争,即在反抗各族统治者的剥削压迫的斗争中,各族人民加强联系和友谊。

(4)某些少数民族统治者进行的改革也起到了加速民族融合的作用。

(5)民族之间的战争在客观上也有助于民族融合。

(6) 和亲促进民族融合。返回 民族融合与国家统一始终是古代历史发展中的两股进步潮流,二者之间相互促进相辅相成。

(1)民族融合促进国家统一。春秋战国时期:通过经济文化的交流和频繁的战争,民族逐步融合,这为后来秦建立统一的多民族国家奠定了基础。魏晋南北朝时期:大规模的少数民族内迁,中原汉族南迁,北魏孝文帝改革,使各民族差异逐渐缩小,出现了民族大融合的高潮,为以后隋灭陈统一全国创造了条件。

(2)国家统一加速民族融合。实现大统一后,强有力的中央集权国家通过强制人口迁徙、设置统治机构、册封少数民族首领、和亲政策等加强对边疆地区的管理,从而使分裂时期民族融合的成果得以巩固与发展。如秦通过迁徙人口,汉派张骞通西域都加速了当地的开发与民族融合。民族融合与国家统一的关系

返回 看问题要用一分为二的观点。

首先,三国鼎立的形成是一个进步,理由:从原因来看,三国的形成,实际上是三方实力发展相对平衡的结果;从影响来看,三国形成后,人民生活相对稳定,符合人民渴望安定的要求;由于三国统治者都比较注意各统治地区内社会生产的发展和社会秩序的稳定,促进了经济的发展和社会的安定,比起东汉末年的“白骨露于野,千里无鸡鸣”的惨象,比起东汉腐朽残暴的统治要好得多;事实上,在分裂的过程中,就孕育着统一的因素,随着三国之间政治、经济等发展的不平衡,国家统一就成为一种必然的趋势了,因此是历史的进步。 其次,三国鼎立,毕竟还是国家的分裂,不符合历史发展的潮流,不符合人民渴望统一的愿望。对三国鼎立局面的认识返回单元感悟 通过本单元的学习,你有什么认识、感悟,能跟大家交流一下吗?交流园 1.国家统一是主流,分裂是支流。

2.生产力水平的提高(生产工具的改进、生产技术的进步和劳动者的素质)是农业发展的根本原因。

3.安定的社会环境是经济发展的前提。

4.民族融合促进国家统一,国家统一加速民族融合。单元大练兵1.与杜甫诗中所说“功盖三分国,名成八阵图”的政治家无关的历史事件是:( )

A.官渡之战

B.三顾茅庐

C.草船借箭

D.火烧赤壁A2.“天下大势,合久必分,分久必合”《三国演义》中这句话里的最后一个“合”指的是( )

A.秦始皇统一六国 B. 汉武帝的大一统

C. 西晋灭吴实现短暂的统一 D. 北魏统一黄河流域

3.东晋南朝时期江南地区得到开发的最主要的原因是( )

A.南方生产工具先进 B.南方自然条件好

C.南方战乱少 D.北方农民南迁,带来先进的生产技术CD4.促进北魏孝文帝改革的根本原因是( )

A.北方出现了民族大融合的趋势

B.江南地区经济的大开发

C.北方经济的恢复和发展

D.封建制度的落后

5.下列符合三国两晋南北朝时期历史特点的是( )

① 中国封建社会的分裂时期

② 北方出现民族大融合的趋势

③ 江南经济得到迅速发展

④ 社会上佛教盛行

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②③④ AD6.读图说史云冈石窟露天大佛龙门石窟 (1)这两个石窟开凿于哪个朝代?这一时期为什么凿窟造像之风盛行?

(2)云冈、龙门石窟是我国古代珍贵的文化遗产,当时开凿石窟为什么选择在大同和洛阳两地?

(3)云冈、龙门石窟对今天而言,有什么价值?北魏 统治者的大力提倡和支持;佛教在中国的广泛传播。北魏先后以大同、洛阳为政权核心所在地。 是我国古代雕刻艺术的宝库;为了解该时期的历史与佛教文化提供了实物资料;具有旅游价值和教育意义。7.阅读下列材料:

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是三国周郎赤壁。乱世穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰! ——苏轼 《念奴娇 · 赤壁怀古》

请回答:

⑴ 词中的“三国”是指哪三个国家?

⑵ 这首词与我国古代哪一著名战役有关?

⑶ 这一战役爆发前,曹操基本统一了北方。曹操统一北方的关键性战役是什么?魏、蜀、吴赤壁之战官渡之战 8.想一想:商鞅、秦始皇、汉武帝、北魏孝文帝这些著名人物的共同之处是什么?你最欣赏他们当中的哪一位?请说出理由。 共同之处:具有开拓创新的精神,进行改革;采取了巩固政权的措施;推动了历史的进步。

理由:

商鞅变法为秦灭六国奠定了物质基础;

秦始皇灭六国实现了统一;

汉武帝进一步推进了大一统的局面;

北魏孝文帝改革,成为西晋以来北方民族融合的高峰。再见!

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能