1.5 三角形全等的条件(2)

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

1.5 三角形全等的条件(2)

[教学目标]

1.探索三角形全等的条件之一“SAS”,并能应用它来判定两个三角形全等。

2.经历探索三角形全等条件的过程,体会利用操作归纳获得数学结论的方法。

3.培养学生合作探究的学习意识,增强学生的自信心。

[教学重点、难点]

重点:掌握三角形全等的条件 “SAS”,并能用它来判定两个三角形全等。

难点:探索三角形全等的条件 “SAS”及应用。

[教学准备]

教师:圆规

学生:直尺圆规

[教学过程]

一、知识回顾

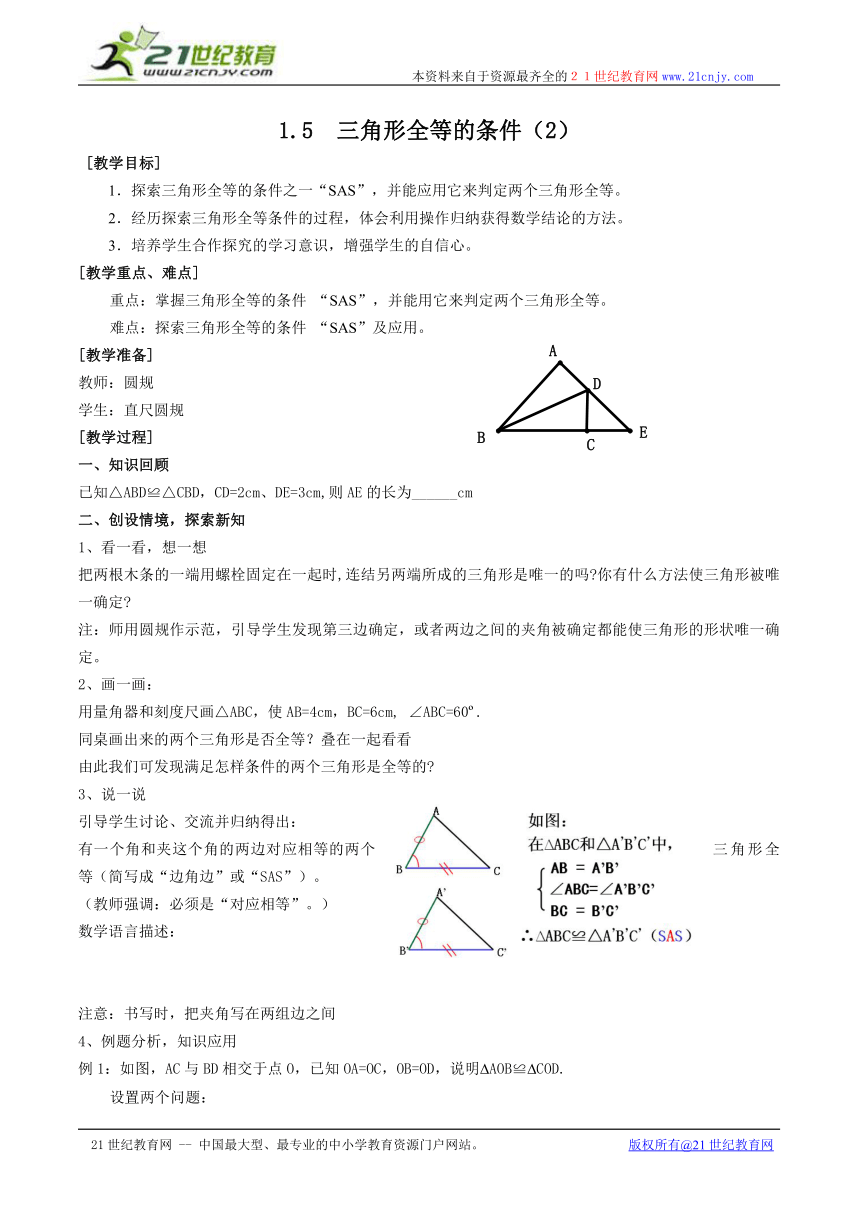

已知△ABD≌△CBD,CD=2cm、DE=3cm,则AE的长为______cm

二、创设情境,探索新知

1、看一看,想一想

把两根木条的一端用螺栓固定在一起时,连结另两端所成的三角形是唯一的吗 你有什么方法使三角形被唯一确定

注:师用圆规作示范,引导学生发现第三边确定,或者两边之间的夹角被确定都能使三角形的形状唯一确定。

2、画一画:

用量角器和刻度尺画△ABC,使AB=4cm,BC=6cm, ∠ABC=60 .

同桌画出来的两个三角形是否全等?叠在一起看看

由此我们可发现满足怎样条件的两个三角形是全等的

3、说一说

引导学生讨论、交流并归纳得出:

有一个角和夹这个角的两边对应相等的两个三角形全等(简写成“边角边”或“SAS”)。

(教师强调:必须是“对应相等”。)

数学语言描述:

注意:书写时,把夹角写在两组边之间

4、例题分析,知识应用

例1:如图,AC与BD相交于点O,已知OA=OC,OB=OD,说明 AOB≌ COD.

设置两个问题:

①要说明△AOB≌△COD,已具备了哪些条件,还缺什么条件?(学生可能会回答缺第三边或缺夹角对应相等)

②教师进一步问:根据图形找哪个条件比较恰当?

(请个别学生叙述,教师板书规范解题步骤。)

练一练:P22课内练习T1

例题2、

如图,直线l⊥线段AB于点O,OA=OB.

定义:垂直于一条线段,并且平分这条线段的直线叫做这条线段的垂直平分线,简称中垂线。

如:上图中,直线l是线段AB的垂直平分线。

观察图形思考:

若在直线l上再任取一点C,则CA与CB相等吗?

分两种情况证明:

(1)点C与点O重合,

(2)点C与点O不重合。

性质:线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等

几何语言:∵ 点P在线段AB的中垂线上

∴ PA=PB

阐明:所得结论是说明两线段相等的一种重要方法。

练一练:

1、如图,直线l和直线m分别是线段AB和线段AC的垂直平分线,且相交于点O. 点O到点A,B,C的距离相等吗?为什么?

注:本题的难点是由距离想到连接3条线段,所以要引导学生回忆点A与点O之间的距离是连接线段的长度,所以想到了作辅助线

分析后请学生板演过程,共同分析,共同提高

2、P23课内练习T2

如图,已知AC是线段BC的垂直平分线, ABC 和 ADC全等吗?请说明理由.

3、课内练习3:如果两个三角形有两边和一个 角对应相等,这样的两个三角形一定全等吗

答:不一定,反例如图,

虽然AB=AB,AC=AC’∠ABC=∠ABC’,但 ABC和 ABC’不是全等三角形, ∠AB不是AB与AC的夹角

三、归纳小结:

这节课你有什么收获?

四、布置作业

教科书第25页的作业题。根据学生的实际情况,也可以从下列的备选题中选做。

备选:

1.下列条件中,可以确定△ABC和△A′B′C′全等的是( )

A.BC=BA, B′C′=B′A′, ∠B=∠B′

B.∠A=∠B′ AC=A′B′ AB=B′C′

C.∠A=∠A′ AB=B′C′ AC=A′C′

D.BC=B′C′ AC=A′B′ ∠B=∠C′

2.如图,根据“SAS”来判定

△ABD≌△ACE,若已知 A

AB=AC,AD=AE,则还需

添条件( ) E D

A.∠B=∠C B.∠D=∠E O

C.∠EAB=∠DAC

D.∠EOB=∠DOC B C

3.如图,已知AB⊥BD,

ED⊥CD,且AB=CD,

BC=DE,请问△ABC

是否全等于CDE?AC

是否垂直于CE?为什么?

引伸:若将△CDE沿CB方向平移,且其余条件不变,则结论AC1⊥C2E还成立吗?请说明理由。

[教学后记]

1.从本节课开始,学生要逐步学习几何命题的证明,正式进入逻辑推理的系统训练阶段,也是学生学习推理的入门阶段,因此,要把增强学生学习几何的兴趣和信心,作为本课的首要任务.

2.本节内容 “SAS”,并进行简单的三角形全等的说明理由,教材通过画图剪纸实验让学生自己发现“SAS”公理,学生对使用量角器画相等角可能较生疏,这是本节的一个难点,因此,我注意指导学生正确使用量角器,准确画图,以免影响“SAS”内容的学习和冲淡运用公理证题的训练

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

1.5 三角形全等的条件(2)

[教学目标]

1.探索三角形全等的条件之一“SAS”,并能应用它来判定两个三角形全等。

2.经历探索三角形全等条件的过程,体会利用操作归纳获得数学结论的方法。

3.培养学生合作探究的学习意识,增强学生的自信心。

[教学重点、难点]

重点:掌握三角形全等的条件 “SAS”,并能用它来判定两个三角形全等。

难点:探索三角形全等的条件 “SAS”及应用。

[教学准备]

教师:圆规

学生:直尺圆规

[教学过程]

一、知识回顾

已知△ABD≌△CBD,CD=2cm、DE=3cm,则AE的长为______cm

二、创设情境,探索新知

1、看一看,想一想

把两根木条的一端用螺栓固定在一起时,连结另两端所成的三角形是唯一的吗 你有什么方法使三角形被唯一确定

注:师用圆规作示范,引导学生发现第三边确定,或者两边之间的夹角被确定都能使三角形的形状唯一确定。

2、画一画:

用量角器和刻度尺画△ABC,使AB=4cm,BC=6cm, ∠ABC=60 .

同桌画出来的两个三角形是否全等?叠在一起看看

由此我们可发现满足怎样条件的两个三角形是全等的

3、说一说

引导学生讨论、交流并归纳得出:

有一个角和夹这个角的两边对应相等的两个三角形全等(简写成“边角边”或“SAS”)。

(教师强调:必须是“对应相等”。)

数学语言描述:

注意:书写时,把夹角写在两组边之间

4、例题分析,知识应用

例1:如图,AC与BD相交于点O,已知OA=OC,OB=OD,说明 AOB≌ COD.

设置两个问题:

①要说明△AOB≌△COD,已具备了哪些条件,还缺什么条件?(学生可能会回答缺第三边或缺夹角对应相等)

②教师进一步问:根据图形找哪个条件比较恰当?

(请个别学生叙述,教师板书规范解题步骤。)

练一练:P22课内练习T1

例题2、

如图,直线l⊥线段AB于点O,OA=OB.

定义:垂直于一条线段,并且平分这条线段的直线叫做这条线段的垂直平分线,简称中垂线。

如:上图中,直线l是线段AB的垂直平分线。

观察图形思考:

若在直线l上再任取一点C,则CA与CB相等吗?

分两种情况证明:

(1)点C与点O重合,

(2)点C与点O不重合。

性质:线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等

几何语言:∵ 点P在线段AB的中垂线上

∴ PA=PB

阐明:所得结论是说明两线段相等的一种重要方法。

练一练:

1、如图,直线l和直线m分别是线段AB和线段AC的垂直平分线,且相交于点O. 点O到点A,B,C的距离相等吗?为什么?

注:本题的难点是由距离想到连接3条线段,所以要引导学生回忆点A与点O之间的距离是连接线段的长度,所以想到了作辅助线

分析后请学生板演过程,共同分析,共同提高

2、P23课内练习T2

如图,已知AC是线段BC的垂直平分线, ABC 和 ADC全等吗?请说明理由.

3、课内练习3:如果两个三角形有两边和一个 角对应相等,这样的两个三角形一定全等吗

答:不一定,反例如图,

虽然AB=AB,AC=AC’∠ABC=∠ABC’,但 ABC和 ABC’不是全等三角形, ∠AB不是AB与AC的夹角

三、归纳小结:

这节课你有什么收获?

四、布置作业

教科书第25页的作业题。根据学生的实际情况,也可以从下列的备选题中选做。

备选:

1.下列条件中,可以确定△ABC和△A′B′C′全等的是( )

A.BC=BA, B′C′=B′A′, ∠B=∠B′

B.∠A=∠B′ AC=A′B′ AB=B′C′

C.∠A=∠A′ AB=B′C′ AC=A′C′

D.BC=B′C′ AC=A′B′ ∠B=∠C′

2.如图,根据“SAS”来判定

△ABD≌△ACE,若已知 A

AB=AC,AD=AE,则还需

添条件( ) E D

A.∠B=∠C B.∠D=∠E O

C.∠EAB=∠DAC

D.∠EOB=∠DOC B C

3.如图,已知AB⊥BD,

ED⊥CD,且AB=CD,

BC=DE,请问△ABC

是否全等于CDE?AC

是否垂直于CE?为什么?

引伸:若将△CDE沿CB方向平移,且其余条件不变,则结论AC1⊥C2E还成立吗?请说明理由。

[教学后记]

1.从本节课开始,学生要逐步学习几何命题的证明,正式进入逻辑推理的系统训练阶段,也是学生学习推理的入门阶段,因此,要把增强学生学习几何的兴趣和信心,作为本课的首要任务.

2.本节内容 “SAS”,并进行简单的三角形全等的说明理由,教材通过画图剪纸实验让学生自己发现“SAS”公理,学生对使用量角器画相等角可能较生疏,这是本节的一个难点,因此,我注意指导学生正确使用量角器,准确画图,以免影响“SAS”内容的学习和冲淡运用公理证题的训练

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一章 平行线

- 1.1平行线

- 1.2同位角、内错角、同旁内角

- 1.3平行线的判定

- 1.4平行线的性质

- 1.5图形的平移

- 第二章 二元一次方程组

- 2.1 二元一次方程

- 2.2 二元一次方程组

- 2.3 解二元一次方程组

- 2.4 二元一次方程组的应用

- 2.5 三元一次方程组及其解法(选学)

- 第三章 整式的乘除

- 3.1 同底数幂的乘法

- 3.2 单项式的乘法

- 3.3 多项式的乘法

- 3.4 乘法公式

- 3.5 整式的化简

- 3.6 同底数幂的除法

- 3.7 整式的除法

- 第四章 因式分解

- 4.1 因式分解

- 4.2 提取公因式

- 4.3 用乘法公式分解因式

- 第五章 分式

- 5.1 分式

- 5.2分式的基本性质

- 5.3 分式的乘除

- 5.4 分式的加减

- 5.5 分式方程

- 第六章 数据与统计图表

- 6.1数据的收集与整理

- 6.2条形统计图和折线统计图

- 6.3扇形统计图

- 6.4频数与频率

- 6.5频数直方图