三角形全等的条件 2

图片预览

文档简介

课 时 授 课 计 划

执笔人: 陈建华 日期: 07 年 3月 4 日 星期 日

课题名称 1.5 三角形全等的条件(2) 补充内容

学习目标 1.探索三角形全等的条件之一“SAS”,并能应用它来判定两个三角形全等。 2.经历探索三角形全等条件的过程,体会利用操作归纳获得数学结论的方法。 3.培养学生合作探究的学习意识,增强学生的自信心。

重点难点 重点:掌握三角形全等的条件 “SAS”,并能用它来判定两个三角形全等。难点:探索三角形全等的条件 “SAS”及应用。

授课思路与方法 创设情景,提出问题,探究新知,运用新知,尝试拓展

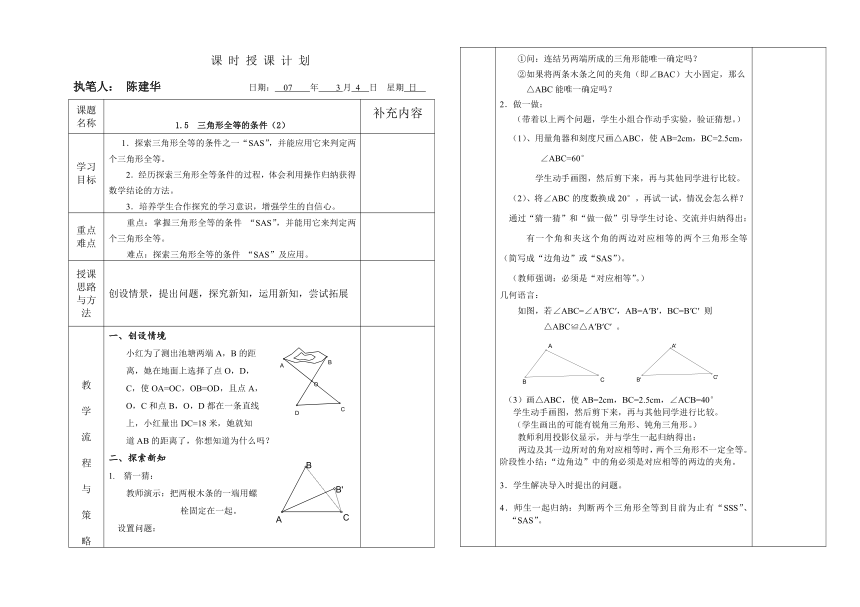

教学流程与策略 一、创设情境 小红为了测出池塘两端A,B的距离,她在地面上选择了点O,D, C,使OA=OC,OB=OD,且点A,O,C和点B,O,D都在一条直线上,小红量出DC=18米,她就知道AB的距离了,你想知道为什么吗?二、探索新知猜一猜:教师演示:把两根木条的一端用螺栓固定在一起。设置问题:①问:连结另两端所成的三角形能唯一确定吗?②如果将两条木条之间的夹角(即∠BAC)大小固定,那么△ABC能唯一确定吗?2.做一做:(带着以上两个问题,学生小组合作动手实验,验证猜想。)(1)、用量角器和刻度尺画△ABC,使AB=2cm,BC=2.5cm,∠ABC=60°学生动手画图,然后剪下来,再与其他同学进行比较。(2)、将∠ABC的度数换成20°,再试一试,情况会怎么样?通过“猜一猜”和“做一做”引导学生讨论、交流并归纳得出:有一个角和夹这个角的两边对应相等的两个三角形全等(简写成“边角边”或“SAS”)。(教师强调:必须是“对应相等”。)几何语言:如图,若∠ABC=∠A′B′C′,AB=A′B′,BC=B′C′ 则△ABC≌△A′B′C′ 。 (3)画△ABC,使AB=2cm,BC=2.5cm,∠ACB=40° 学生动手画图,然后剪下来,再与其他同学进行比较。 (学生画出的可能有锐角三角形、钝角三角形。)教师利用投影仪显示,并与学生一起归纳得出:两边及其一边所对的角对应相等时,两个三角形不一定全等。阶段性小结:“边角边”中的角必须是对应相等的两边的夹角。3.学生解决导入时提出的问题。4.师生一起归纳:判断两个三角形全等到目前为止有“SSS”、“SAS”。三、体验转化 1.例3:教科书第23页设置两个问题:①要说明△AOB≌△COD,已具备了哪些条件,还缺什么条件?(学生可能会回答缺第三边或缺夹角对应相等)②教师进一步问:根据图形找哪个条件比较恰当? (请个别学生叙述,教师板书规范解题步骤。) 2.做一做:教科书第23页。 3.例4:教科书第24页分析(1)要说明CA=CB,你有什么方法? (学生可能会想到△COA≌△COB)(2)要说明△COA≌△COB,需要什么条件?(由学生讨论,个别学生回答,教师将产生的结论标在图形上,以使学生更直观的理解。)请学生板书,教师及时纠正。解后反思: ①分析题意时,应注意由条件所可能产生的结论,如:已知垂直,可得90°的角。②结合图形,善于寻找出图中“天然”的条件,如:对顶角、公共边等。教师引导学生观察直线l与线段AB之间的关系,小组交流、讨论,教师引导并归纳出:垂直于一条线段,并且平分这条线段的直线叫做这条线段的垂直平分线,简称中垂线。如:上图中,直线l是线段AB的垂直平分线。观察图形思考:若在直线l上再任取一点P,则PA与PB相等吗?给学生充分的时间讨论,归纳得出:线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等。几何语言:∵ 点P在线段AB的中垂线上 ∴ PA=PB阐明:所得结论是说明两线段相等的一种重要方法。4.练习:教科书第24页第1、2习题四、归纳小结: 这节课你有什么收获? 五、布置作业教科书第25页的作业题。根据学生的实际情况,也可以从下列的备选题中选做。备选例题 1.如图,AB,CD相交于O,OA=OB,OC=OD,请问AC平行于BD吗?为什么?2.如图,已知AB⊥BD,ED⊥CD,且AB=CD,BC=DE,请问△ABC是否全等于CDE?AC是否垂直于CE?为什么?引伸:若将△CDE沿CB方向平移,且其余条件不变,则结论AC1⊥C2E还成立吗?请说明理由。 备选练习: 1.下列条件中,可以确定△ABC和△A′B′C′全等的是( )A.BC=BA, B′C′=B′A′, ∠B=∠B′B.∠A=∠B′ AC=A′B′ AB=B′C′C.∠A=∠A′ AB=B′C′ AC=A′C′D.BC=B′C′ AC=A′B′ ∠B=∠C′ 2.如图,根据“SAS”来判定△ABD≌△ACE,若已知 AAB=AC,AD=AE,则还需 添条件( ) E D A.∠B=∠C B.∠D=∠E O C.∠EAB=∠DAC D.∠EOB=∠DOC B C

教学反思

O

A

B

C

D

A

C

B'

B

执笔人: 陈建华 日期: 07 年 3月 4 日 星期 日

课题名称 1.5 三角形全等的条件(2) 补充内容

学习目标 1.探索三角形全等的条件之一“SAS”,并能应用它来判定两个三角形全等。 2.经历探索三角形全等条件的过程,体会利用操作归纳获得数学结论的方法。 3.培养学生合作探究的学习意识,增强学生的自信心。

重点难点 重点:掌握三角形全等的条件 “SAS”,并能用它来判定两个三角形全等。难点:探索三角形全等的条件 “SAS”及应用。

授课思路与方法 创设情景,提出问题,探究新知,运用新知,尝试拓展

教学流程与策略 一、创设情境 小红为了测出池塘两端A,B的距离,她在地面上选择了点O,D, C,使OA=OC,OB=OD,且点A,O,C和点B,O,D都在一条直线上,小红量出DC=18米,她就知道AB的距离了,你想知道为什么吗?二、探索新知猜一猜:教师演示:把两根木条的一端用螺栓固定在一起。设置问题:①问:连结另两端所成的三角形能唯一确定吗?②如果将两条木条之间的夹角(即∠BAC)大小固定,那么△ABC能唯一确定吗?2.做一做:(带着以上两个问题,学生小组合作动手实验,验证猜想。)(1)、用量角器和刻度尺画△ABC,使AB=2cm,BC=2.5cm,∠ABC=60°学生动手画图,然后剪下来,再与其他同学进行比较。(2)、将∠ABC的度数换成20°,再试一试,情况会怎么样?通过“猜一猜”和“做一做”引导学生讨论、交流并归纳得出:有一个角和夹这个角的两边对应相等的两个三角形全等(简写成“边角边”或“SAS”)。(教师强调:必须是“对应相等”。)几何语言:如图,若∠ABC=∠A′B′C′,AB=A′B′,BC=B′C′ 则△ABC≌△A′B′C′ 。 (3)画△ABC,使AB=2cm,BC=2.5cm,∠ACB=40° 学生动手画图,然后剪下来,再与其他同学进行比较。 (学生画出的可能有锐角三角形、钝角三角形。)教师利用投影仪显示,并与学生一起归纳得出:两边及其一边所对的角对应相等时,两个三角形不一定全等。阶段性小结:“边角边”中的角必须是对应相等的两边的夹角。3.学生解决导入时提出的问题。4.师生一起归纳:判断两个三角形全等到目前为止有“SSS”、“SAS”。三、体验转化 1.例3:教科书第23页设置两个问题:①要说明△AOB≌△COD,已具备了哪些条件,还缺什么条件?(学生可能会回答缺第三边或缺夹角对应相等)②教师进一步问:根据图形找哪个条件比较恰当? (请个别学生叙述,教师板书规范解题步骤。) 2.做一做:教科书第23页。 3.例4:教科书第24页分析(1)要说明CA=CB,你有什么方法? (学生可能会想到△COA≌△COB)(2)要说明△COA≌△COB,需要什么条件?(由学生讨论,个别学生回答,教师将产生的结论标在图形上,以使学生更直观的理解。)请学生板书,教师及时纠正。解后反思: ①分析题意时,应注意由条件所可能产生的结论,如:已知垂直,可得90°的角。②结合图形,善于寻找出图中“天然”的条件,如:对顶角、公共边等。教师引导学生观察直线l与线段AB之间的关系,小组交流、讨论,教师引导并归纳出:垂直于一条线段,并且平分这条线段的直线叫做这条线段的垂直平分线,简称中垂线。如:上图中,直线l是线段AB的垂直平分线。观察图形思考:若在直线l上再任取一点P,则PA与PB相等吗?给学生充分的时间讨论,归纳得出:线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等。几何语言:∵ 点P在线段AB的中垂线上 ∴ PA=PB阐明:所得结论是说明两线段相等的一种重要方法。4.练习:教科书第24页第1、2习题四、归纳小结: 这节课你有什么收获? 五、布置作业教科书第25页的作业题。根据学生的实际情况,也可以从下列的备选题中选做。备选例题 1.如图,AB,CD相交于O,OA=OB,OC=OD,请问AC平行于BD吗?为什么?2.如图,已知AB⊥BD,ED⊥CD,且AB=CD,BC=DE,请问△ABC是否全等于CDE?AC是否垂直于CE?为什么?引伸:若将△CDE沿CB方向平移,且其余条件不变,则结论AC1⊥C2E还成立吗?请说明理由。 备选练习: 1.下列条件中,可以确定△ABC和△A′B′C′全等的是( )A.BC=BA, B′C′=B′A′, ∠B=∠B′B.∠A=∠B′ AC=A′B′ AB=B′C′C.∠A=∠A′ AB=B′C′ AC=A′C′D.BC=B′C′ AC=A′B′ ∠B=∠C′ 2.如图,根据“SAS”来判定△ABD≌△ACE,若已知 AAB=AC,AD=AE,则还需 添条件( ) E D A.∠B=∠C B.∠D=∠E O C.∠EAB=∠DAC D.∠EOB=∠DOC B C

教学反思

O

A

B

C

D

A

C

B'

B

同课章节目录

- 第一章 平行线

- 1.1平行线

- 1.2同位角、内错角、同旁内角

- 1.3平行线的判定

- 1.4平行线的性质

- 1.5图形的平移

- 第二章 二元一次方程组

- 2.1 二元一次方程

- 2.2 二元一次方程组

- 2.3 解二元一次方程组

- 2.4 二元一次方程组的应用

- 2.5 三元一次方程组及其解法(选学)

- 第三章 整式的乘除

- 3.1 同底数幂的乘法

- 3.2 单项式的乘法

- 3.3 多项式的乘法

- 3.4 乘法公式

- 3.5 整式的化简

- 3.6 同底数幂的除法

- 3.7 整式的除法

- 第四章 因式分解

- 4.1 因式分解

- 4.2 提取公因式

- 4.3 用乘法公式分解因式

- 第五章 分式

- 5.1 分式

- 5.2分式的基本性质

- 5.3 分式的乘除

- 5.4 分式的加减

- 5.5 分式方程

- 第六章 数据与统计图表

- 6.1数据的收集与整理

- 6.2条形统计图和折线统计图

- 6.3扇形统计图

- 6.4频数与频率

- 6.5频数直方图