第一节 染色体通过配子传递给子代-教学设计

文档属性

| 名称 | 第一节 染色体通过配子传递给子代-教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 399.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-04-01 08:43:09 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

课题 染色体通过配子传递给子代

教学目标

运用物理模型模拟减数分裂过程,概述减数分裂过程中染色体的行为变化,归纳同一个体产生配子多样性的原因,认同有性生殖的优越性,培养进化与适应的观念。 通过模型模拟和史料分析构建减数分裂概念图,发展模型与建模、演绎与推理的科学思维。 3. 通过了解雄蝗虫的减数分裂研究资料,认识合适的研究材料对科学研究的重要性;通过科学史分析,形成证据意识。 4. 能够从减数分裂的角度等分析解释生活中常见的遗传现象,形成关爱生命的意识。

教学内容

教学重点: 1. 构建减数分裂概念图,概述减数分裂过程中染色体的行为变化;

2. 归纳同一个体产生配子多样性的原因;

教学难点: 1. 构建减数分裂概念图,概述减数分裂过程中染色体的行为变化;

教学过程

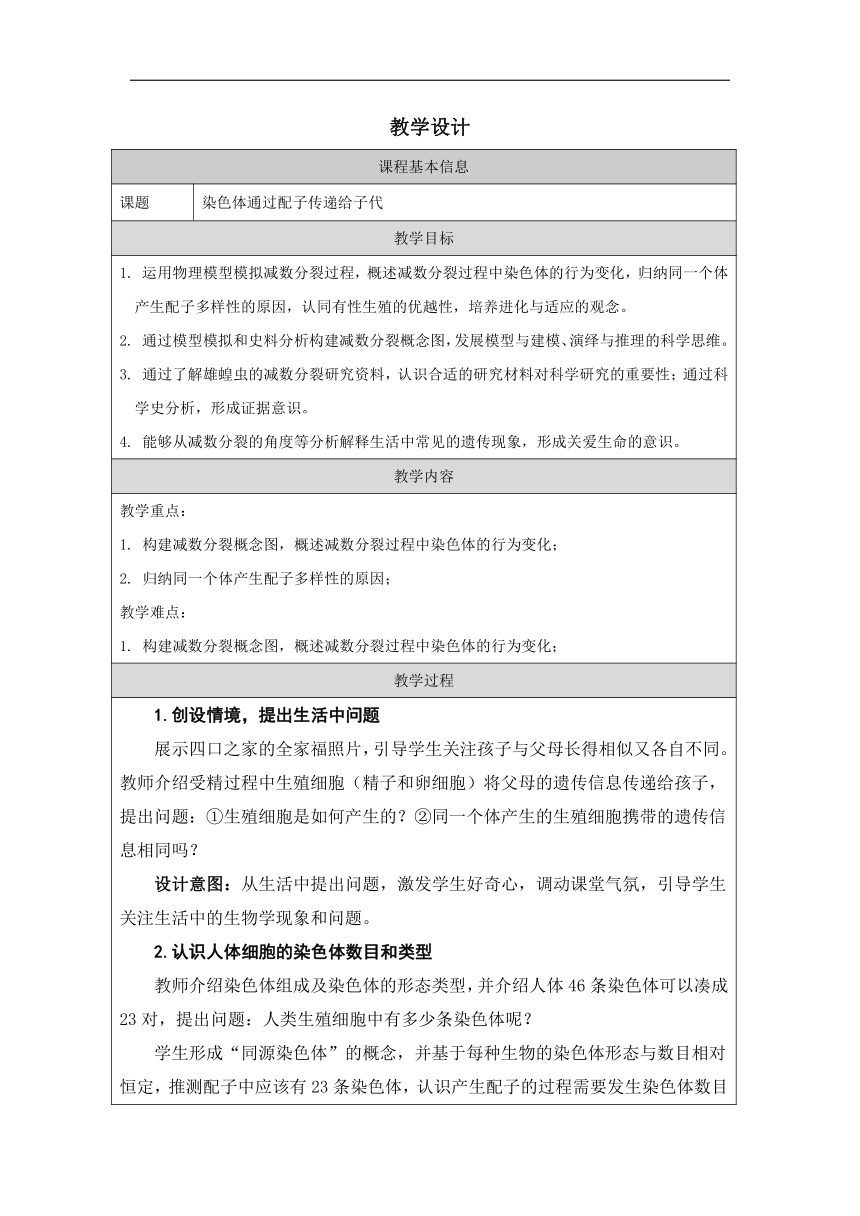

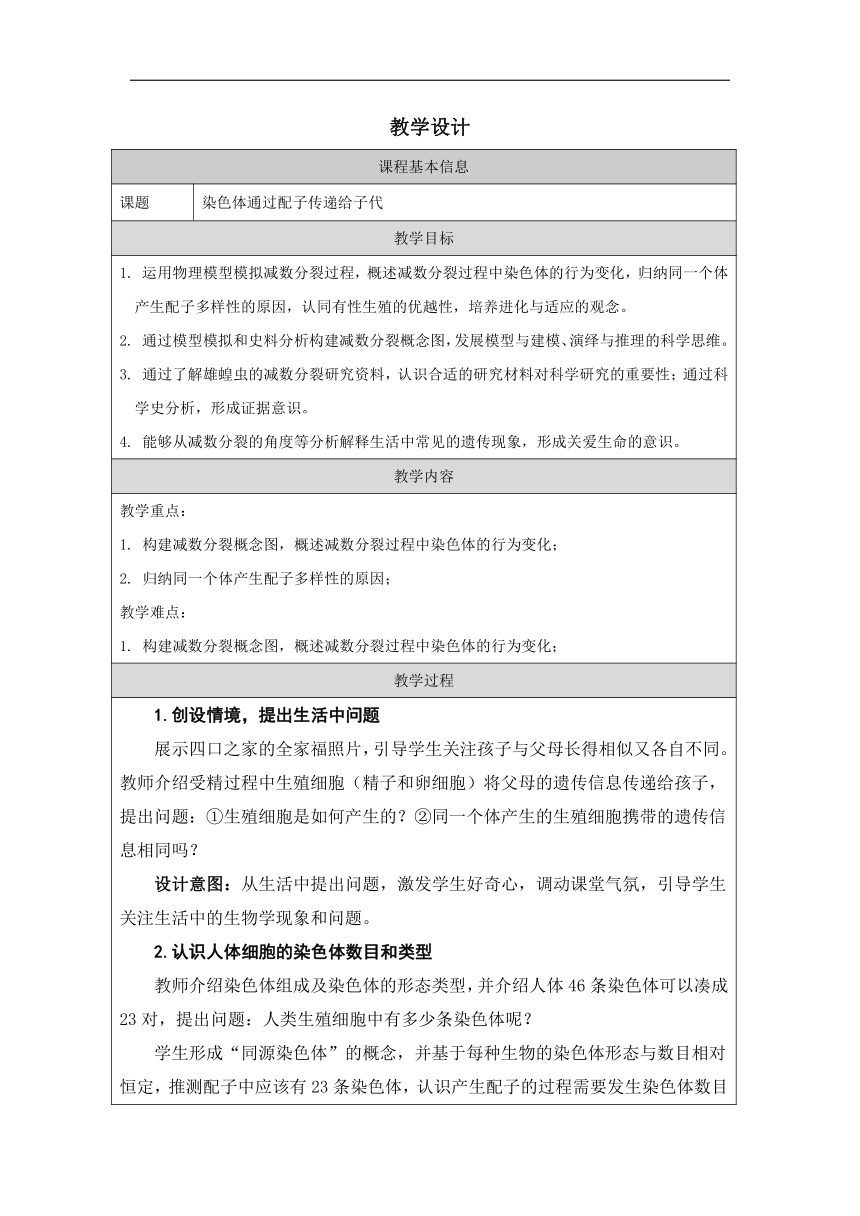

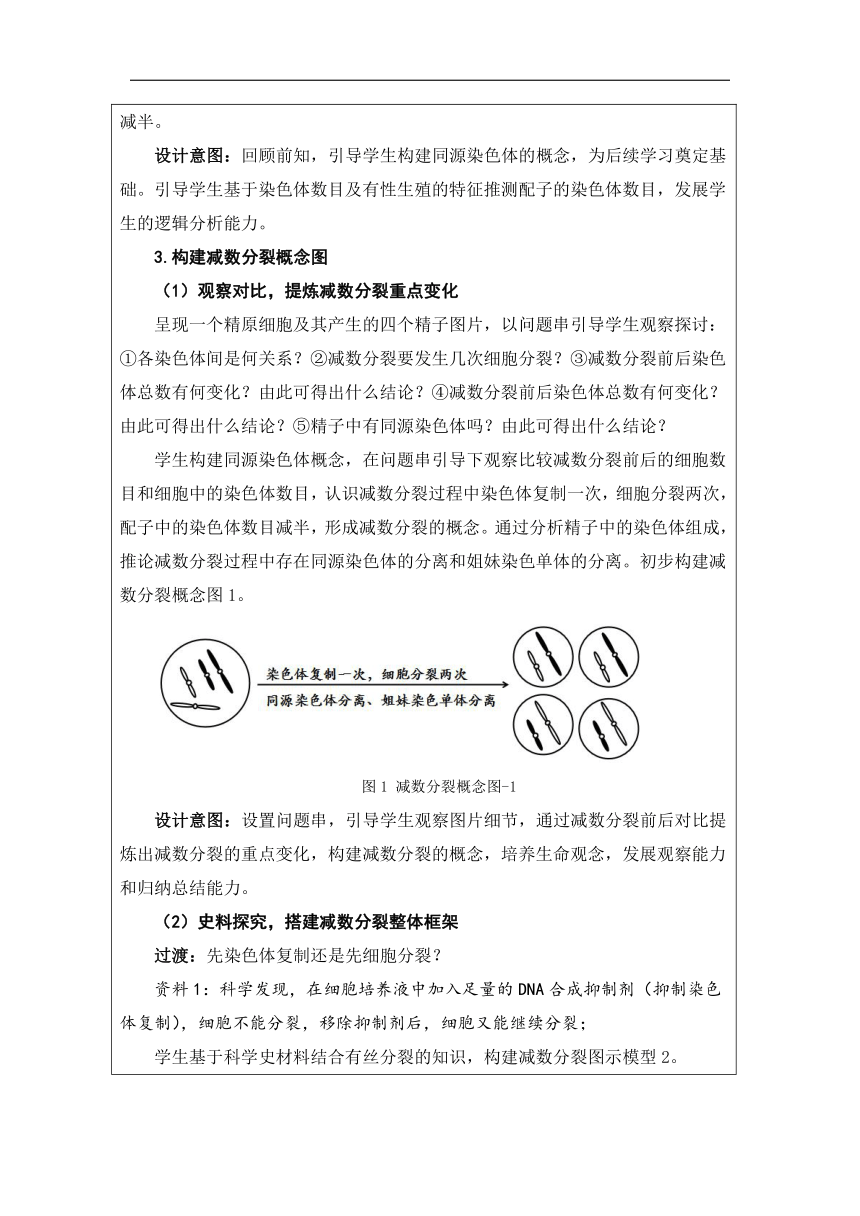

1.创设情境,提出生活中问题 展示四口之家的全家福照片,引导学生关注孩子与父母长得相似又各自不同。教师介绍受精过程中生殖细胞(精子和卵细胞)将父母的遗传信息传递给孩子,提出问题:①生殖细胞是如何产生的?②同一个体产生的生殖细胞携带的遗传信息相同吗? 设计意图:从生活中提出问题,激发学生好奇心,调动课堂气氛,引导学生关注生活中的生物学现象和问题。 2.认识人体细胞的染色体数目和类型 教师介绍染色体组成及染色体的形态类型,并介绍人体46条染色体可以凑成23对,提出问题:人类生殖细胞中有多少条染色体呢? 学生形成“同源染色体”的概念,并基于每种生物的染色体形态与数目相对恒定,推测配子中应该有23条染色体,认识产生配子的过程需要发生染色体数目减半。 设计意图:回顾前知,引导学生构建同源染色体的概念,为后续学习奠定基础。引导学生基于染色体数目及有性生殖的特征推测配子的染色体数目,发展学生的逻辑分析能力。 3.构建减数分裂概念图 (1)观察对比,提炼减数分裂重点变化 呈现一个精原细胞及其产生的四个精子图片,以问题串引导学生观察探讨:①各染色体间是何关系?②减数分裂要发生几次细胞分裂?③减数分裂前后染色体总数有何变化?由此可得出什么结论?④减数分裂前后染色体总数有何变化?由此可得出什么结论?⑤精子中有同源染色体吗?由此可得出什么结论? 学生构建同源染色体概念,在问题串引导下观察比较减数分裂前后的细胞数目和细胞中的染色体数目,认识减数分裂过程中染色体复制一次,细胞分裂两次,配子中的染色体数目减半,形成减数分裂的概念。通过分析精子中的染色体组成,推论减数分裂过程中存在同源染色体的分离和姐妹染色单体的分离。初步构建减数分裂概念图1。 图1 减数分裂概念图-1 设计意图:设置问题串,引导学生观察图片细节,通过减数分裂前后对比提炼出减数分裂的重点变化,构建减数分裂的概念,培养生命观念,发展观察能力和归纳总结能力。 (2)史料探究,搭建减数分裂整体框架 过渡:先染色体复制还是先细胞分裂? 资料1:科学发现,在细胞培养液中加入足量的DNA合成抑制剂(抑制染色体复制),细胞不能分裂,移除抑制剂后,细胞又能继续分裂; 学生基于科学史材料结合有丝分裂的知识,构建减数分裂图示模型2。 图2 减数分裂概念图-2 过渡:同源染色体先分离还是姐妹染色单体先分离?这个问题困扰了科学家数十年,直到他们找到一个非常适合研究这个问题的材料——雄蝗虫。 模拟任务1:已知雄笨蝗(2n=23,XO型)只有一条性染色体——X染色体,雄笨蝗精原细胞减数第一次分裂产生的子细胞中有多少条X染色体?请利用模型基于不同的假说模拟推理。 学生利用物理模型基于“姐妹染色单体先分离”和“同源染色体先分离”两种假说进行演绎推理(结果如图),并用语言描述基于不同假说的模拟结果。两种假说下的推理结果并不相同,孰对孰错,需要实验证据来判断。 图3 雄蝗虫产生次级精母细胞X染色体数目推测结果 资料2:科学家发现雄蝗虫减数第一次分裂结束后产生了两类细胞,一类细胞含有X染色体,另一类细胞不含X染色体; 学生对比科学家的实验观察结果与不同假说的演绎推理结果,得出结论:减数第一次分裂进行同源染色体分离,姐妹染色单体分离在减数第二次分裂中进行。 设计意图:提出问题后引导学生基于不同假说进行演绎推理,最后结合科学史资料,判断假说的正误,得出结论。让学生体验“假说-演绎法”分析解决问题的过程,发展科学探究能力,培养归纳与总结、演绎与推理、模型与建模的科学思维;通过呈现雄蝗虫的科学研究,让学生认识合适的实验材料对科学研究的重要性,形成证据意识,培养科学观念。 模拟任务2:请利用模型模拟预测含两对同源染色体的精原细胞减数分裂产生的配子类型。 学生小组合作利用模型模拟,通过不同组间的成果对比,发现可能有不同种模拟结果。 图5 两对同源染色体精原细胞产生配子类型模拟结果 教师追问:这两种模拟结果都可能发生吗?其产生的精子类型相同吗? 资料3:人们发现雄蝗虫(2n=23,XO型)常染色体中有一对特殊的同源染色体大小不等,科学家统计了300多个细胞,发现X染色体会与其中小的染色体进入同一个子细胞,也会与其中大的染色体进入同一个子细胞,两种情况出现的比例接近1:1。 学生结合资料认识减数第一次分裂中,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,以上两种模拟结果均可能发生。通过模拟结果对比,认识不同组合情况会产生不同的精子,并完善减数分裂模型图。 图6 减数分裂模型图-3 设计意图:设置模拟活动引导学生发现含两对或多对同源染色体的精原细胞在减数第一次分裂时可能存在不同染色体分配情况,并利用科学史资料印证这种猜想,帮助学生归纳认识减数第一次分裂过程中,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,非同源染色体不同的组合情况将产生不同的生殖细胞,培养生命观念,同时发展模型与建模、演绎推理的科学思维。 4.认识减数分裂的动态过程 过渡:减数分裂的具体过程是怎样的?(播放精子的产生过程视频) 模拟任务3:请利用模型模拟减数分裂的过程,并对两次分裂过程进行对比,完成减数第一次分裂与减数第二次分裂对比表格。 表1 减数第一次分裂与减数第二次分裂染色体行为对比表 学生观看视频后,利用模型模拟减数分裂的过程,并对比两次分裂过程,填写表格。认识减数分裂过程是一个有序的过程,正是这样有序的染色体行为变化保证了同源染色体和姐妹染色单体的精准分离。 教师展示交叉互换图示及发生交叉互换前后的配子对比图,学生理解交叉互换的概念,并认识交叉互换可以产生新类型的配子。师生共同归纳减数分裂产生配子的多样性原因:①非同源染色体自由组合;②联会时同源染色体的非姐妹染色单体间交叉互换。 过渡:卵细胞的产生过程是怎样的? 活动:请对比精子和卵细胞形成过程,完成精子与卵细胞形成过程对比表格。 表2 精子与卵细胞形成过程对比表 学生阅读教材,对比精子和卵细胞产生过程图解,填写表格。 设计意图 通过观看视频、模型模拟、列表对比活动让学生整体感知减数分裂的动态变化及各时期的具体细节,强化学生对减数分裂的认识,发展学生模型建模的科学思维能力,培养合作能力。通过图形对比、填表活动让学生认识到交叉互换可以产生新配子,巩固配子多样性的认知,认识精子和卵细胞产生过程的差异,形成生命观念,同时发展学生的观察能力。 5.归纳总结,解释生活中的遗传问题 师生共同总结本课学习内容,尝试解释本课问题:孩子通过生殖细胞获得父母的一部分遗传信息,因此与父母相似。同一个体可以产生多种配子,两个孩子获得的遗传信息并不相同,因而长相各异。 教师归纳延伸:生殖细胞将亲代遗传信息传递给子代,获得父母优良性状的个体能更好的适应现有生活环境,而多样化的配子类型让后代各具差异,为生物进化提供材料。小小细胞内的变化,兼顾了传承与创新,蕴含着生物生存发展的大智慧。 设计意图:通过解释生活中的遗传问题,考察学生的掌握情况,发展学生的归纳总结能力,引导学生认识减数分裂即可以让后代遗传得到亲代的优良性状,又能通过产生多样化的配子形成各具差异的子代,为生物进化提供材料,让学生从进化适应观的角度认识有性生殖的优势,培养生命观念。

课程基本信息

课题 染色体通过配子传递给子代

教学目标

运用物理模型模拟减数分裂过程,概述减数分裂过程中染色体的行为变化,归纳同一个体产生配子多样性的原因,认同有性生殖的优越性,培养进化与适应的观念。 通过模型模拟和史料分析构建减数分裂概念图,发展模型与建模、演绎与推理的科学思维。 3. 通过了解雄蝗虫的减数分裂研究资料,认识合适的研究材料对科学研究的重要性;通过科学史分析,形成证据意识。 4. 能够从减数分裂的角度等分析解释生活中常见的遗传现象,形成关爱生命的意识。

教学内容

教学重点: 1. 构建减数分裂概念图,概述减数分裂过程中染色体的行为变化;

2. 归纳同一个体产生配子多样性的原因;

教学难点: 1. 构建减数分裂概念图,概述减数分裂过程中染色体的行为变化;

教学过程

1.创设情境,提出生活中问题 展示四口之家的全家福照片,引导学生关注孩子与父母长得相似又各自不同。教师介绍受精过程中生殖细胞(精子和卵细胞)将父母的遗传信息传递给孩子,提出问题:①生殖细胞是如何产生的?②同一个体产生的生殖细胞携带的遗传信息相同吗? 设计意图:从生活中提出问题,激发学生好奇心,调动课堂气氛,引导学生关注生活中的生物学现象和问题。 2.认识人体细胞的染色体数目和类型 教师介绍染色体组成及染色体的形态类型,并介绍人体46条染色体可以凑成23对,提出问题:人类生殖细胞中有多少条染色体呢? 学生形成“同源染色体”的概念,并基于每种生物的染色体形态与数目相对恒定,推测配子中应该有23条染色体,认识产生配子的过程需要发生染色体数目减半。 设计意图:回顾前知,引导学生构建同源染色体的概念,为后续学习奠定基础。引导学生基于染色体数目及有性生殖的特征推测配子的染色体数目,发展学生的逻辑分析能力。 3.构建减数分裂概念图 (1)观察对比,提炼减数分裂重点变化 呈现一个精原细胞及其产生的四个精子图片,以问题串引导学生观察探讨:①各染色体间是何关系?②减数分裂要发生几次细胞分裂?③减数分裂前后染色体总数有何变化?由此可得出什么结论?④减数分裂前后染色体总数有何变化?由此可得出什么结论?⑤精子中有同源染色体吗?由此可得出什么结论? 学生构建同源染色体概念,在问题串引导下观察比较减数分裂前后的细胞数目和细胞中的染色体数目,认识减数分裂过程中染色体复制一次,细胞分裂两次,配子中的染色体数目减半,形成减数分裂的概念。通过分析精子中的染色体组成,推论减数分裂过程中存在同源染色体的分离和姐妹染色单体的分离。初步构建减数分裂概念图1。 图1 减数分裂概念图-1 设计意图:设置问题串,引导学生观察图片细节,通过减数分裂前后对比提炼出减数分裂的重点变化,构建减数分裂的概念,培养生命观念,发展观察能力和归纳总结能力。 (2)史料探究,搭建减数分裂整体框架 过渡:先染色体复制还是先细胞分裂? 资料1:科学发现,在细胞培养液中加入足量的DNA合成抑制剂(抑制染色体复制),细胞不能分裂,移除抑制剂后,细胞又能继续分裂; 学生基于科学史材料结合有丝分裂的知识,构建减数分裂图示模型2。 图2 减数分裂概念图-2 过渡:同源染色体先分离还是姐妹染色单体先分离?这个问题困扰了科学家数十年,直到他们找到一个非常适合研究这个问题的材料——雄蝗虫。 模拟任务1:已知雄笨蝗(2n=23,XO型)只有一条性染色体——X染色体,雄笨蝗精原细胞减数第一次分裂产生的子细胞中有多少条X染色体?请利用模型基于不同的假说模拟推理。 学生利用物理模型基于“姐妹染色单体先分离”和“同源染色体先分离”两种假说进行演绎推理(结果如图),并用语言描述基于不同假说的模拟结果。两种假说下的推理结果并不相同,孰对孰错,需要实验证据来判断。 图3 雄蝗虫产生次级精母细胞X染色体数目推测结果 资料2:科学家发现雄蝗虫减数第一次分裂结束后产生了两类细胞,一类细胞含有X染色体,另一类细胞不含X染色体; 学生对比科学家的实验观察结果与不同假说的演绎推理结果,得出结论:减数第一次分裂进行同源染色体分离,姐妹染色单体分离在减数第二次分裂中进行。 设计意图:提出问题后引导学生基于不同假说进行演绎推理,最后结合科学史资料,判断假说的正误,得出结论。让学生体验“假说-演绎法”分析解决问题的过程,发展科学探究能力,培养归纳与总结、演绎与推理、模型与建模的科学思维;通过呈现雄蝗虫的科学研究,让学生认识合适的实验材料对科学研究的重要性,形成证据意识,培养科学观念。 模拟任务2:请利用模型模拟预测含两对同源染色体的精原细胞减数分裂产生的配子类型。 学生小组合作利用模型模拟,通过不同组间的成果对比,发现可能有不同种模拟结果。 图5 两对同源染色体精原细胞产生配子类型模拟结果 教师追问:这两种模拟结果都可能发生吗?其产生的精子类型相同吗? 资料3:人们发现雄蝗虫(2n=23,XO型)常染色体中有一对特殊的同源染色体大小不等,科学家统计了300多个细胞,发现X染色体会与其中小的染色体进入同一个子细胞,也会与其中大的染色体进入同一个子细胞,两种情况出现的比例接近1:1。 学生结合资料认识减数第一次分裂中,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,以上两种模拟结果均可能发生。通过模拟结果对比,认识不同组合情况会产生不同的精子,并完善减数分裂模型图。 图6 减数分裂模型图-3 设计意图:设置模拟活动引导学生发现含两对或多对同源染色体的精原细胞在减数第一次分裂时可能存在不同染色体分配情况,并利用科学史资料印证这种猜想,帮助学生归纳认识减数第一次分裂过程中,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,非同源染色体不同的组合情况将产生不同的生殖细胞,培养生命观念,同时发展模型与建模、演绎推理的科学思维。 4.认识减数分裂的动态过程 过渡:减数分裂的具体过程是怎样的?(播放精子的产生过程视频) 模拟任务3:请利用模型模拟减数分裂的过程,并对两次分裂过程进行对比,完成减数第一次分裂与减数第二次分裂对比表格。 表1 减数第一次分裂与减数第二次分裂染色体行为对比表 学生观看视频后,利用模型模拟减数分裂的过程,并对比两次分裂过程,填写表格。认识减数分裂过程是一个有序的过程,正是这样有序的染色体行为变化保证了同源染色体和姐妹染色单体的精准分离。 教师展示交叉互换图示及发生交叉互换前后的配子对比图,学生理解交叉互换的概念,并认识交叉互换可以产生新类型的配子。师生共同归纳减数分裂产生配子的多样性原因:①非同源染色体自由组合;②联会时同源染色体的非姐妹染色单体间交叉互换。 过渡:卵细胞的产生过程是怎样的? 活动:请对比精子和卵细胞形成过程,完成精子与卵细胞形成过程对比表格。 表2 精子与卵细胞形成过程对比表 学生阅读教材,对比精子和卵细胞产生过程图解,填写表格。 设计意图 通过观看视频、模型模拟、列表对比活动让学生整体感知减数分裂的动态变化及各时期的具体细节,强化学生对减数分裂的认识,发展学生模型建模的科学思维能力,培养合作能力。通过图形对比、填表活动让学生认识到交叉互换可以产生新配子,巩固配子多样性的认知,认识精子和卵细胞产生过程的差异,形成生命观念,同时发展学生的观察能力。 5.归纳总结,解释生活中的遗传问题 师生共同总结本课学习内容,尝试解释本课问题:孩子通过生殖细胞获得父母的一部分遗传信息,因此与父母相似。同一个体可以产生多种配子,两个孩子获得的遗传信息并不相同,因而长相各异。 教师归纳延伸:生殖细胞将亲代遗传信息传递给子代,获得父母优良性状的个体能更好的适应现有生活环境,而多样化的配子类型让后代各具差异,为生物进化提供材料。小小细胞内的变化,兼顾了传承与创新,蕴含着生物生存发展的大智慧。 设计意图:通过解释生活中的遗传问题,考察学生的掌握情况,发展学生的归纳总结能力,引导学生认识减数分裂即可以让后代遗传得到亲代的优良性状,又能通过产生多样化的配子形成各具差异的子代,为生物进化提供材料,让学生从进化适应观的角度认识有性生殖的优势,培养生命观念。

同课章节目录

- 第一章 遗传的基本规律

- 第一节 孟德尔从一对相对性状的杂交实验中总结出分离定律

- 第二节 孟德尔从两对相对性状的杂交实验中总结出自由组合定律

- 第二章 染色体与遗传

- 第一节 染色体通过配子传递给子代

- 第二节 基因伴随染色体传递

- 第三节 性染色体上基因的传递和性别相关联

- 第三章 遗传的分子基础

- 第一节 核酸是遗传物质

- 第二节 遗传信息编码在DNA分子上

- 第三节 DNA通过复制传递遗传信息

- 第四节 基因控制蛋白质合成

- 第五节 生物体存在表观遗传现象

- 第四章 生物的变异

- 第一节 基因突变可能引起性状改变

- 第二节 基因重组使子代出现变异

- 第三节 染色体畸变可能引起性状改变

- 第四节 人类遗传病是可以检测和预防的

- 第五章 生物的进化

- 第一节 丰富多样的现存物种来自共同祖先

- 第二节 适应是自然选择的结果

- 第三节 生物多样性为人类生存提供资源与适宜环境