第20课 北方民族大融合

图片预览

文档简介

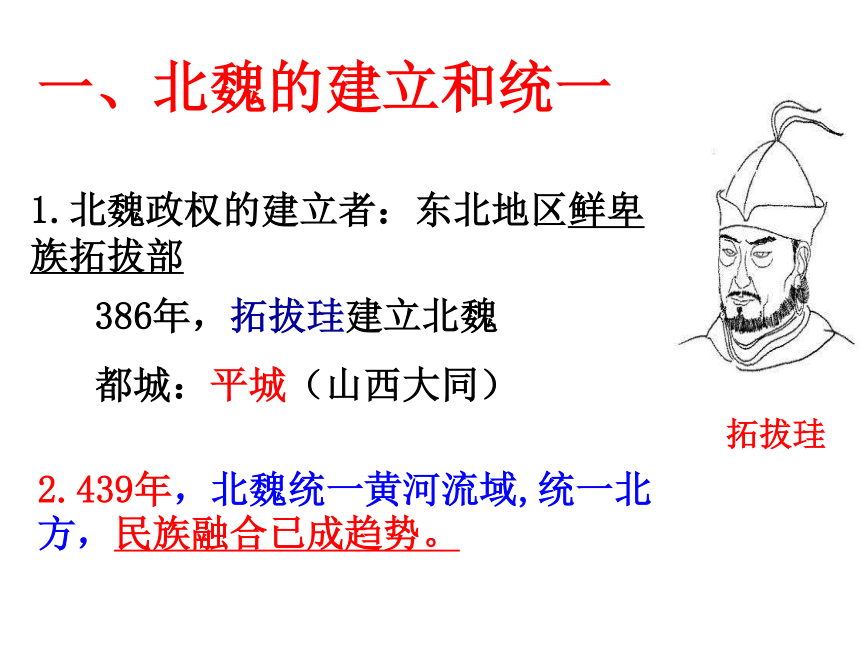

课件26张PPT。第20课 北方民族大融合猜一猜鲜卑族北魏骑马俑鲜卑鲜卑晋西一、北魏的建立和统一1.北魏政权的建立者:东北地区鲜卑族拓拔部386年,拓拔珪建立北魏

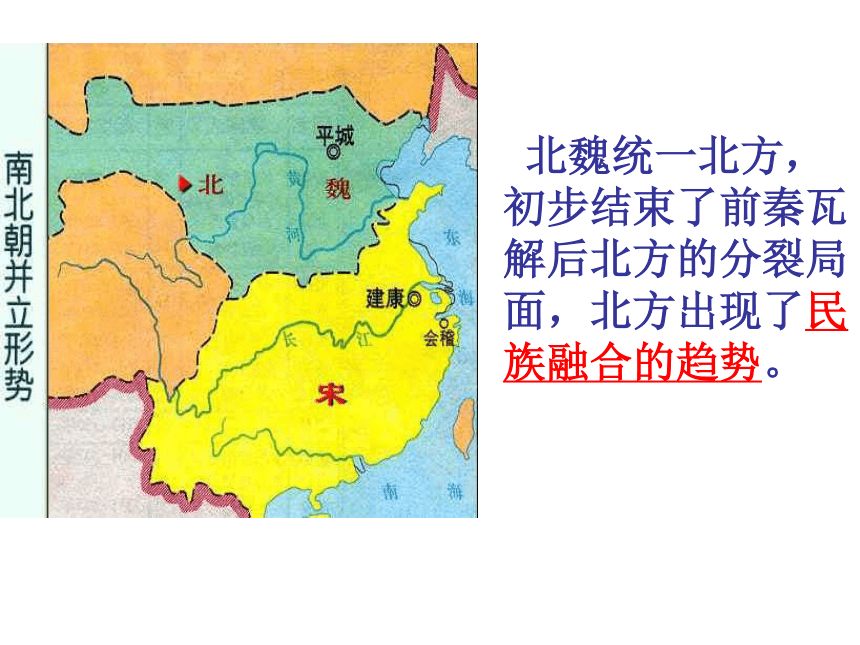

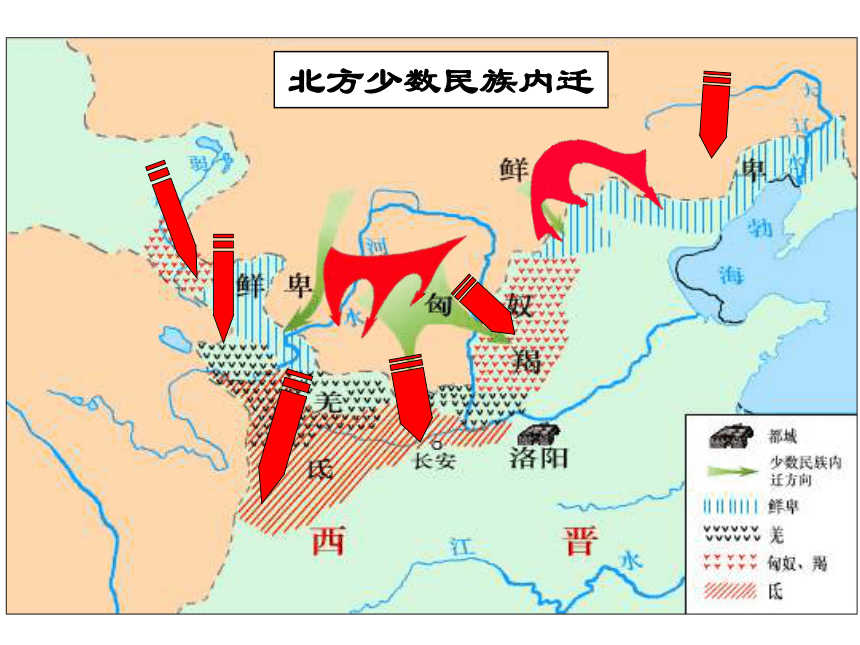

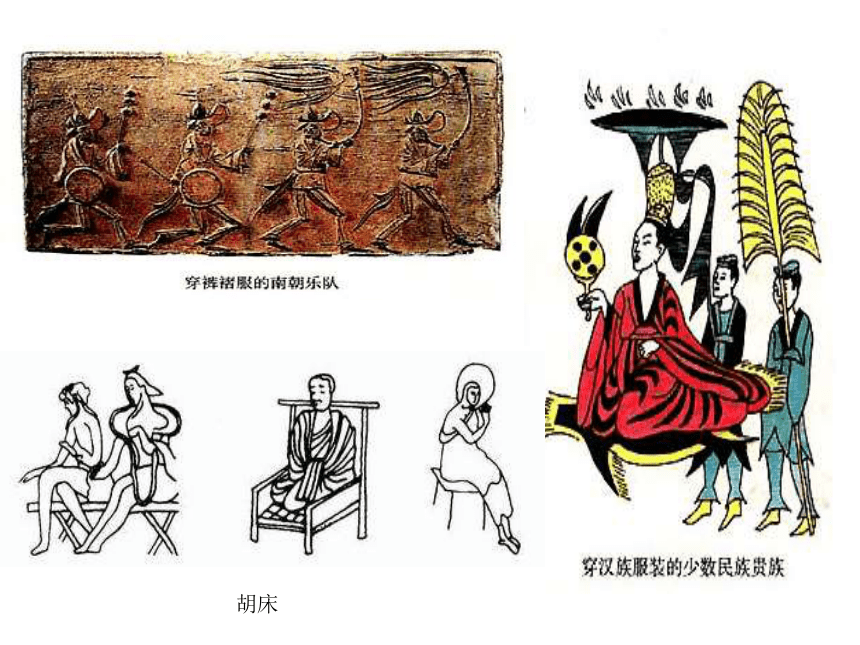

都城:平城(山西大同)2.439年,北魏统一黄河流域,统一北方,民族融合已成趋势。拓拔珪 北魏统一北方,初步结束了前秦瓦解后北方的分裂局面,北方出现了民族融合的趋势。 北方少数民族内迁胡床 根据课本内容及图片,理解“民族融合”的含义民族融合是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

它是中国古代历史上一种进步的历史现象。 原名拓拔宏,改姓氏后为元宏,他四岁继皇位,是北魏王朝的第6个皇帝,继位19年时,祖母冯太后去世,开始真正掌握政权。孝文帝自幼在冯太后的教养下,深受汉文化的影响。二、北魏孝文帝改革孝文帝 (467——499)洛阳平城北魏孝文帝为什么要迁都呢?1.迁都“此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。”——魏孝文帝孝文帝

迁都洛阳原因影响①平城出产的粮食不能满足都城众多人口的需要②平城位置偏北不利于对中原地区的统治和学习汉族先进文化①对洛阳的建设和发展起到重要作用②为进一步实行改革创造了条件2.迁都之后的改革措施假如你是孝文帝,在迁都后你会采取哪些措施来学习汉族文化呢?在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝

廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》

官员及家属必须穿戴汉族服饰北魏文官俑汉族服饰俑鲜卑服饰俑 说汉语,穿汉服,体现了文化的融合“魏主下诏,以为北人谓土为拓,后为跋。魏之先帝出于黄帝,以土德王,故拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物元也,宜改姓元氏。谓功臣旧族代(代郡)来者,姓或重复,皆改之。”

——《资治通鉴》将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元。改鲜卑族的姓氏为汉族姓氏鼓励鲜卑贵族与汉族贵族通婚 孝文帝选择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。 改汉姓,与汉族通婚,体现了血缘上合二为一采用汉族的官制、律令孝文帝重用来自南朝的汉族士族王肃,厘定官制,在模仿两晋南朝官制的基础上又有所创新,清除了官制中鲜卑成分。在律令方面,孝文帝两次改变北魏的律法,废除了自十六国以来的一些残酷的刑罚。自孝文帝之后,北魏皇帝死后的谥号多用“孝”字,如“孝武帝”“孝明帝”等,这是为什么?

学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老养老的风气。用汉制,学汉礼,体现了制度和思想上的融合背景内容影响:①439年,北魏统一黄河流域,统一北方。

②黄河流域民族融合成为趋势。①迁都洛阳 北魏孝文帝改革 ②汉化措施 促进了北方民族大融合,有利于北方经济的发展,加速了北方少数民族的封建化进程。 孝文帝对于北方汉族来说是一个征服者,他为什么不用武力将鲜卑文化推行于中原汉族地区,却要向汉族学习,实施汉化政策呢?思维点击南北朝地图北朝:南朝:你能填一下南北朝的朝代更替表吗?南北朝北 魏东 魏西 魏北 齐北 周宋齐梁陈隋

的

统

一1、为加强对中原地区的统治,北魏孝文帝将都城从洛阳迁到平城。

2、孝文帝在实行汉化的过程中,带头将自己的姓氏由“拓拔”改姓“陆”。

3、孝文帝改革促进了黄河流域的民族大融合。

(√)一试身手错改正,对打勾。谢 谢

都城:平城(山西大同)2.439年,北魏统一黄河流域,统一北方,民族融合已成趋势。拓拔珪 北魏统一北方,初步结束了前秦瓦解后北方的分裂局面,北方出现了民族融合的趋势。 北方少数民族内迁胡床 根据课本内容及图片,理解“民族融合”的含义民族融合是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

它是中国古代历史上一种进步的历史现象。 原名拓拔宏,改姓氏后为元宏,他四岁继皇位,是北魏王朝的第6个皇帝,继位19年时,祖母冯太后去世,开始真正掌握政权。孝文帝自幼在冯太后的教养下,深受汉文化的影响。二、北魏孝文帝改革孝文帝 (467——499)洛阳平城北魏孝文帝为什么要迁都呢?1.迁都“此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。”——魏孝文帝孝文帝

迁都洛阳原因影响①平城出产的粮食不能满足都城众多人口的需要②平城位置偏北不利于对中原地区的统治和学习汉族先进文化①对洛阳的建设和发展起到重要作用②为进一步实行改革创造了条件2.迁都之后的改革措施假如你是孝文帝,在迁都后你会采取哪些措施来学习汉族文化呢?在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝

廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》

官员及家属必须穿戴汉族服饰北魏文官俑汉族服饰俑鲜卑服饰俑 说汉语,穿汉服,体现了文化的融合“魏主下诏,以为北人谓土为拓,后为跋。魏之先帝出于黄帝,以土德王,故拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物元也,宜改姓元氏。谓功臣旧族代(代郡)来者,姓或重复,皆改之。”

——《资治通鉴》将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元。改鲜卑族的姓氏为汉族姓氏鼓励鲜卑贵族与汉族贵族通婚 孝文帝选择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。 改汉姓,与汉族通婚,体现了血缘上合二为一采用汉族的官制、律令孝文帝重用来自南朝的汉族士族王肃,厘定官制,在模仿两晋南朝官制的基础上又有所创新,清除了官制中鲜卑成分。在律令方面,孝文帝两次改变北魏的律法,废除了自十六国以来的一些残酷的刑罚。自孝文帝之后,北魏皇帝死后的谥号多用“孝”字,如“孝武帝”“孝明帝”等,这是为什么?

学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老养老的风气。用汉制,学汉礼,体现了制度和思想上的融合背景内容影响:①439年,北魏统一黄河流域,统一北方。

②黄河流域民族融合成为趋势。①迁都洛阳 北魏孝文帝改革 ②汉化措施 促进了北方民族大融合,有利于北方经济的发展,加速了北方少数民族的封建化进程。 孝文帝对于北方汉族来说是一个征服者,他为什么不用武力将鲜卑文化推行于中原汉族地区,却要向汉族学习,实施汉化政策呢?思维点击南北朝地图北朝:南朝:你能填一下南北朝的朝代更替表吗?南北朝北 魏东 魏西 魏北 齐北 周宋齐梁陈隋

的

统

一1、为加强对中原地区的统治,北魏孝文帝将都城从洛阳迁到平城。

2、孝文帝在实行汉化的过程中,带头将自己的姓氏由“拓拔”改姓“陆”。

3、孝文帝改革促进了黄河流域的民族大融合。

(√)一试身手错改正,对打勾。谢 谢

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能