3.1 核酸是遗传物质 课件(共35张PPT)浙科版(2019)必修二

文档属性

| 名称 | 3.1 核酸是遗传物质 课件(共35张PPT)浙科版(2019)必修二 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第三章 遗传的分子基础

第一节 核酸是遗传物质

——生物性状由 控制

19世纪中期:孟德尔

1903年:萨顿

(细胞学基础)

1910年:摩尔根

染色体化学本质?

20世纪前期:染色体由 (成分)组成

遗传物质是?

DNA、蛋白质、少量RNA

1909年:约翰逊

遗传物质研究历程

——遗传的染色体学说

组蛋白(主要)和非组蛋白

——首次提出“基因”的概念

——证实了染色体是基因载体

遗传因子

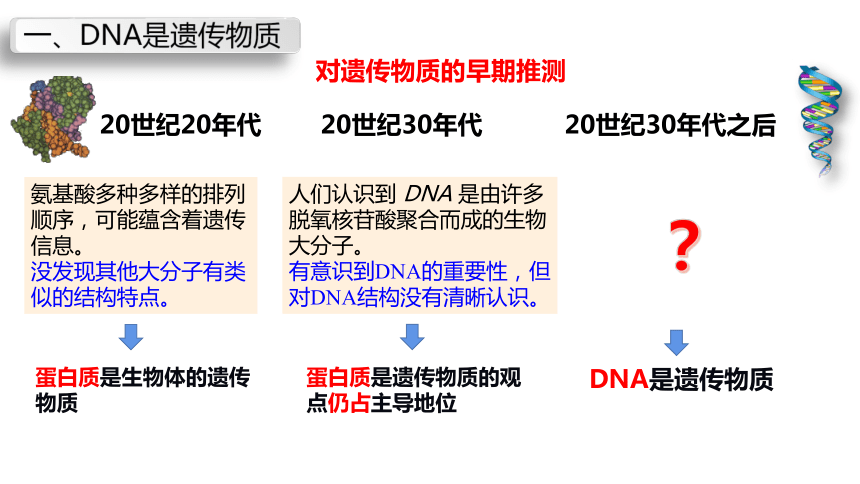

对遗传物质的早期推测

20世纪20年代

20世纪30年代

蛋白质是生物体的遗传物质

DNA是遗传物质

20世纪30年代之后

蛋白质是遗传物质的观点仍占主导地位

一、DNA是遗传物质

氨基酸多种多样的排列顺序,可能蕴含着遗传信息。

没发现其他大分子有类似的结构特点。

人们认识到 DNA 是由许多脱氧核苷酸聚合而成的生物大分子。

有意识到DNA的重要性,但对DNA结构没有清晰认识。

?

美.艾弗里

英.格里菲思

观点:遗传物质是蛋白质

离体肺炎链球菌转化实验

活体肺炎链球菌转化实验

证据一:肺炎链球菌转化实验

实验材料:

菌株:细菌或真菌中的类型,类似于“品种”

菌体

毒性(致病)

菌落

菌体:单个细菌或真菌。

菌落:肉眼可见的许多菌体的集合体。

有荚膜(多糖)

无荚膜

表面光滑

表面粗糙

有毒性,致病

使人患肺炎、

小鼠患败血症

显微镜观察

肉眼可见

无毒性,不致病

2种肺炎链球菌菌株

二、DNA是遗传物质的直接证据

3.实验分析:

①自变量是什么

因变量是什么?

给小鼠注射的细菌种类及是否有活性

小鼠是否能存活及体内是否有活的S菌

②第一、二组对照结果,说明了什么?

第二、三组对照结果,说明了什么?

R型活细菌无毒性,无致病性;S型活细菌有毒性,有致病性。

加热杀死的S型细菌无毒,无致病性。

?

③推理:为什么第四组小鼠死亡并能分离出S型活细菌?

在加热杀死的S型菌中,一定有一种物质能把某些R型菌转化为S型菌。

4.实验结论:

换句话说,S型菌中的“转化因子”进入R型菌体内,引起R型菌稳定的遗传变异。

后代:

多糖荚膜

脂质 蛋白质

RNA DNA……

S型细菌

多糖

蛋白质

RNA

DNA

脂质

如果你是当时的一位科学家,要怎么设计实验,其关键思路是什么?

【探究】S型细菌中哪种物质是“转化因子”?

关键思路:把S型细菌的各种物质分开,单独、直接地观察它们的作用

“当我读到格里菲思的结果时,我开始对“转化因子”的化学本质感兴趣,于是我和我的同事们开始了用培养基去替代小鼠实验 ……”

艾弗里

1.实验过程:

(二)离体肺炎链球菌转化实验

培养:液体培养液

观察:

固体培养基

2.实验结论:

一种细菌的 DNA 掺入另一种细菌中,能够引起稳定的遗传变异。

S

多糖 脂类 蛋白质 RNA DNA

S型活细菌

裂解、分离

分别与R型活细菌混合悬浮培养

多数

少数

R R R R R S

DNA是肺炎链球菌的遗传物质(转化因子),蛋白质等不是。

悬浮培养

分离的方法:离心

指的是一种在受到不断搅动或摇动的液体培养基里的一种培养方式。通过振荡或转动装置使细胞始终处于分散悬浮于培养液内的培养方法。

(二)离体肺炎链球菌转化实验

(1944年,美国,艾弗里等)

后来的研究不断证实:

DNA的纯度越高,转化就越有效。

因离体细菌转化实验,艾弗里曾多次被提名为诺贝尔奖获得者。

由于“遗传物质是蛋白质”的理论根深蒂固,再加上当时的DNA提纯技术不够精准,一些学者仍然深深怀疑“DNA 是遗传物质”。

诺贝尔奖评选委员会没有给予艾弗里诺贝尔奖的殊荣。

在1949年艾弗里及同事将DNA中蛋白质的污染降到0.02%,但仍未能改变人们的观点。。

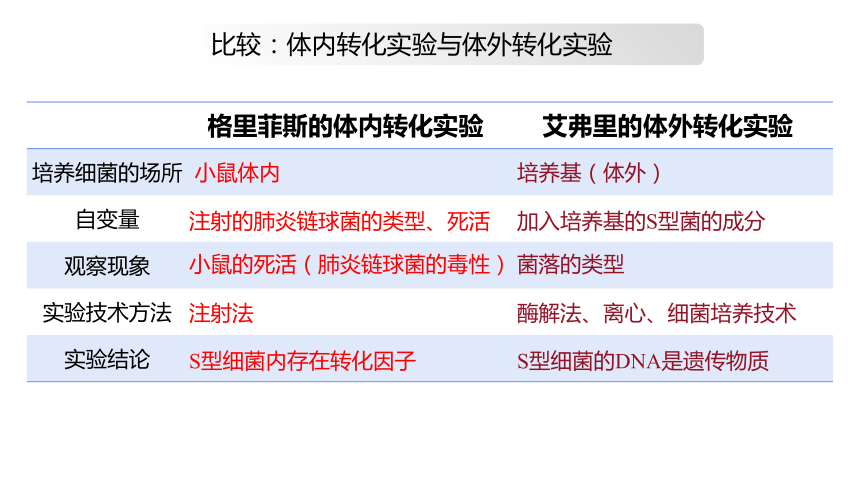

比较:体内转化实验与体外转化实验

格里菲斯的体内转化实验 艾弗里的体外转化实验

培养细菌的场所

自变量

观察现象

实验技术方法

实验结论

小鼠体内

培养基(体外)

注射的肺炎链球菌的类型、死活

加入培养基的S型菌的成分

小鼠的死活(肺炎链球菌的毒性)

菌落的类型

注射法

酶解法、离心、细菌培养技术

S型细菌内存在转化因子

S型细菌的DNA是遗传物质

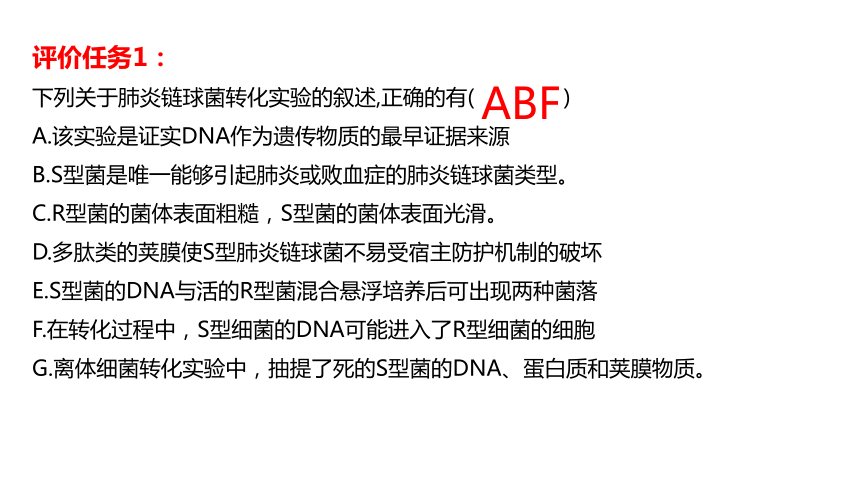

评价任务1:

下列关于肺炎链球菌转化实验的叙述,正确的有( )

A.该实验是证实DNA作为遗传物质的最早证据来源

B.S型菌是唯一能够引起肺炎或败血症的肺炎链球菌类型。

C.R型菌的菌体表面粗糙,S型菌的菌体表面光滑。

D.多肽类的荚膜使S型肺炎链球菌不易受宿主防护机制的破坏

E.S型菌的DNA与活的R型菌混合悬浮培养后可出现两种菌落

F.在转化过程中,S型细菌的DNA可能进入了R型细菌的细胞

G.离体细菌转化实验中,抽提了死的S型菌的DNA、蛋白质和荚膜物质。

ABF

证据二:噬菌体侵染大肠杆菌的实验

赫尔希 蔡斯

是否有更好的实验材料,可以不用经过人工提纯DNA,就能单独地去观察DNA或蛋白质的作用呢?

1969年诺贝尔生理学或医学奖。

在1952年,由美国科学家赫尔希和蔡斯利用一种理想的实验材料——T2噬菌体,通过噬菌体侵染细菌的实验从而证实了… …

1. 实验材料

T2噬菌体、大肠杆菌

结构:仅含DNA和蛋白质

头部和尾部的外壳是由_______构成,

头部内有_____。

蛋白质

DNA

★T2噬菌体

生活方式:

T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的DNA病毒。

噬菌体的结构模式图

大肠杆菌模式图

证据二:噬菌体侵染大肠杆菌的实验

(1952年,美国,赫尔希和蔡斯)

寄生,不能独立生活和繁殖

总结:噬菌体侵染细菌的实验步骤

(1)合成子代病毒的模板:

(2)合成子代病毒DNA的原料:

(3)合成子代病毒蛋白质外壳的原料及场所:

亲代噬菌体病毒的DNA

大肠杆菌提供的四种脱氧核苷酸

原料:大肠杆菌的氨基酸

场所:大肠杆菌的核糖体

2. 实验方法

放射性同位素标记法

组成元素

C、H、O、N、P

组成元素

C、H、O、N、S等

同位素标记法

32P标记的噬菌体

35S标记的噬菌体

思考2:选用何种元素标记?

思考1:如何将噬菌体的DNA和蛋白质分开分别观察其作用?

噬菌体侵染

含32P的噬菌体

思考3:能否用含35S或32P的培养基直接标记噬菌体?

2. 实验方法:

放射性同位素标记法

标记噬菌体方法——活细胞培养法

含32P的大肠杆菌

含有32P的培养基

+大肠杆菌

噬菌体侵染

含35S的噬菌体

含35S的大肠杆菌

含有35S的培养基

+大肠杆菌

可以用32P和35S同时标记吗?

放射性检测时,只能检测到放射部位,不能确定是种元素的放射性。

3. 实验过程

搅拌

标记的T2噬菌体

与未标记的大肠杆菌

混合培养

离心

悬浮液

沉淀物

保温适当时间

思考4:保温的时间有什么要求?

思考5:搅拌和离心的目的?

思考6:理论上,试管中的悬浮液和沉淀物分别含有什么?

全部噬菌体侵染细菌且未释放。

搅拌:使细菌外的噬菌体残留部分与细菌分离

离心:细菌沉到试管底部,噬菌体残留部分位于上层。

悬浮液中:(亲代噬菌体)蛋白质外壳

沉淀物中:细菌(内含子代噬菌体)

4. 实验结果

用35S标记蛋白质

用32P标记DNA

32P-DNA进入了大肠杆菌内

35S-蛋白质外壳未进入大肠杆菌留在外面

在T2噬菌体中,保证亲代与子代之间具有连续性的物质是 ,即 是遗传物质。本实验 (“能”或“不能”)说明蛋白质不是噬菌体遗传物质。

DNA

不能

思考:该实验还能说明DNA有什么作用吗?

5. 实验结论

?

细菌裂解

在新形成的噬菌体中没有检测到35S

DNA

细菌裂解

在新形成的噬菌体中检测到32P

离心后

悬浮液

沉淀物

悬浮液的放射性很高

沉淀物的放射性很低

沉淀物的放射性很高

离心后

悬浮液

沉淀物

悬浮液的放射性很低

?

搅拌不充分

理论上

悬浮液

沉淀物

其中一个

大肠杆菌

实际上

35S标记的一组,沉淀物中出现少量放射性的原因

实验误差分析:

保温时间长

理论上

悬浮液

沉淀物

若该大肠杆菌有一个噬菌体侵入

实际上

部分释

放出来

释放

未来得及侵染

实际上

保温时间短

32P标记的一组,悬浮液中出现少量放射性的原因

实验误差分析:

1. 实验材料

2. 实验方法

3. 实验变量

4. 实验过程

(二)噬菌体侵染大肠杆菌的实验

T2噬菌体、大肠杆菌

放射性同位素标记法

标记

噬菌体

标记的噬菌体侵染未标记的细菌

(短时间保温)

搅拌

离心

观察放射性的分布

标记的对象

实验中两次涉及大肠杆菌,这两次涉及的大肠杆菌有什么区别?

第一次是有标记的大肠杆菌,第二次是未被标记的大肠杆菌

(1952年,美国,赫尔希和蔡斯)

——1969年获得诺贝尔奖

35S标记蛋白质 离心后 成分 放射性情况

理论上 实际上 理论上 实际上 悬浮液 沉淀物 32P标记DNA 离心后 成分 放射性情况

理论上 实际上 理论上 实际上 悬浮液 沉淀物 (亲代噬菌体)蛋白质外壳

细菌(内含子代噬菌体)

有

+少量吸附的(亲代噬菌体)蛋白质外壳

低

高

无

(亲代噬菌体)蛋白质外壳

细菌(内含子代噬菌体)

无

有

低

高

+少量(子代或亲代)噬菌体

一是保温时间过短,有一部分亲代噬菌体没有侵染到细菌细胞内,经离心后分布于悬浮液中;

二是保温时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放子代,经离心后分布于悬浮液。

搅拌不充分,仍有少量含35S的亲代T2噬菌体蛋白质外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中。

沉淀物中仍检测到有少量的放射性的原因:

悬浮液中仍检测到有少量的放射性的原因:

明辨噬菌体侵染细菌实验的3个易错点

T2噬菌体的培养 T2噬菌体是病毒,只能寄生在活细胞内,不能利用含35S和32P的培养基直接培养

T2噬菌体的标记 不能用35S和32P标记同一T2噬菌体。放射性检测时只能检测到放射性的存在部位,不能确定是何种元素的放射性

两次噬菌体侵染 该实验涉及两次噬菌体的侵染。标记噬菌体的过程是未标记的噬菌体侵染已标记的大肠杆菌的过程;侵染细菌的实验过程是已标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌的过程

难点突破:噬菌体侵染细菌实验中同位素标记问题分析

标记的元素及对象 子代噬菌体的放射性情况 蛋白质外壳部分 DNA部分

32P标记噬菌体 放射性 ______有放射性

35S标记噬菌体 _____放射性 放射性

32P标记细菌 放射性 ______放射性

35S标记细菌 ______放射性 放射性

32P、35S标记细菌 放射性 放射性

少数

无

全部有

全部有

无

无

无

无

全部有

全部有

“两看法”判断子代噬菌体标记情况

④实验中采用搅拌和离心等手段是为了把蛋白质和DNA分开分别检测其放射性。( )

评价任务2:请判断下列关于本实验的说法是否正确:

①完整的实验过程需要利用分别含有35S和32P以及既不含35S又不含32P的大肠杆菌。( )

②噬菌体侵染大肠杆菌实验前必须清楚噬菌体侵染后引起大肠杆菌裂解的时间。( )

③合成子代噬菌体DNA的模板、原料、场所、能量等都来自大肠杆菌。( )

⑤用32P标记的噬菌体进行该实验,若悬浮液中出现放射性,则不能证明DNA是遗传物质。( )

√

×

×

×

√

⑥如果未标记的噬菌体与含有35S标记的细菌混合,子代噬菌体均有放射性情况。( )

√

随着对病毒研究的逐渐深入,科学家发现许多病毒中含有RNA,却没有DNA。例如烟草花叶病毒、艾滋病病毒、冠状病毒、流感病毒等。

三、有些病毒的遗传物质是RNA

烟草花叶病毒

HIV病毒

冠状病毒

流感病毒

1、背景知识:烟草花叶病毒不含DNA,由一条RNA链和蛋白质外壳组成。在感染植物时,会出现致病斑。TMV有许多株系,每个株系寄主植物的能力各不相同。那这种病毒的遗传物质是蛋白质还是RNA呢?

烟草花叶病毒

(简称TMV)

感染烟草花叶病毒后的病斑

三、有些病毒的遗传物质是RNA

RNA

蛋白质

烟草花叶病毒( TMV);呈螺旋杆状,只含一条RNA链和蛋白质。

病毒蛋白质

病毒RNA

+

+

实验结论:

烟草花叶病毒的RNA是遗传物质,蛋白质不是。

病毒RNA

+ RNA酶

+

2. 烟草花叶病毒感染实验

分离

在水和苯酚(石炭酸)中振荡

3. 烟草花叶病毒重建实验

实验结论:

所繁殖的类型取决于提供RNA的株系,而不是提供蛋白质的株系。

(1956年,美国学者弗伦克尔一库兰特)

酶解?

思考:

1、本节涉及到的生物有哪些?

肺炎链球菌、小鼠、噬菌体、大肠杆菌、烟草花叶病毒、烟草

2、哪些生物的遗传物质是DNA?哪些是RNA?

DNA是遗传物质

RNA是遗传物质

常见的RNA病毒有:

HIV病毒、 SARS病毒、流感病毒、烟草花叶病毒,新型冠状病毒

真核生物、原核生物、DNA病毒

DNA是主要的遗传物质

绝大多数生物的遗传物质是DNA, 少数生物的遗传物质是RNA。

请判断下列说法是否正确:

(1)病毒的遗传物质是RNA和DNA。( )

(2)DNA不是一切生物的遗传物质,但一切细胞生物的遗传物质都是DNA。( )

(3)细胞核中的遗传物质是DNA。( )

(4)细胞质中的遗传物质是RNA。( )

(5)酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上。( )

(6)豌豆细胞内既有DNA,又有RNA,但DNA是豌豆的主要遗传物质。( )

(7)只有针对“所有生物”时,才可称“DNA是主要的遗传物质”,任何一种生物的遗传物质都是“唯一”的核酸。( )

一切生物的遗传物质是 ,主要的遗传物质是

核酸

DNA

×

√

√

×

√

×

√

19世纪中期: 提出生物性状由 控制;

1902年:萨顿提出 ;

(细胞学基础)

1910年: 证实了染色体是基因载体;

染色体化学本质?

20世纪前期:染色体由 (成分)组成;

遗传物质是?

孟德尔

遗传因子

摩尔根

DNA、蛋白质、少量RNA

1909年:约翰逊首次提出“基因”的概念;

遗传物质研究历程

遗传的染色体学说

1928年:格里菲斯肺炎链球菌活体转化实验;

1944年:艾弗里肺炎链球菌离体转化实验;

1952年:赫尔希和蔡斯噬菌体侵染细菌实验;

1956年:库兰特烟草花叶病毒感染和重建实验;

第三章 遗传的分子基础

第一节 核酸是遗传物质

——生物性状由 控制

19世纪中期:孟德尔

1903年:萨顿

(细胞学基础)

1910年:摩尔根

染色体化学本质?

20世纪前期:染色体由 (成分)组成

遗传物质是?

DNA、蛋白质、少量RNA

1909年:约翰逊

遗传物质研究历程

——遗传的染色体学说

组蛋白(主要)和非组蛋白

——首次提出“基因”的概念

——证实了染色体是基因载体

遗传因子

对遗传物质的早期推测

20世纪20年代

20世纪30年代

蛋白质是生物体的遗传物质

DNA是遗传物质

20世纪30年代之后

蛋白质是遗传物质的观点仍占主导地位

一、DNA是遗传物质

氨基酸多种多样的排列顺序,可能蕴含着遗传信息。

没发现其他大分子有类似的结构特点。

人们认识到 DNA 是由许多脱氧核苷酸聚合而成的生物大分子。

有意识到DNA的重要性,但对DNA结构没有清晰认识。

?

美.艾弗里

英.格里菲思

观点:遗传物质是蛋白质

离体肺炎链球菌转化实验

活体肺炎链球菌转化实验

证据一:肺炎链球菌转化实验

实验材料:

菌株:细菌或真菌中的类型,类似于“品种”

菌体

毒性(致病)

菌落

菌体:单个细菌或真菌。

菌落:肉眼可见的许多菌体的集合体。

有荚膜(多糖)

无荚膜

表面光滑

表面粗糙

有毒性,致病

使人患肺炎、

小鼠患败血症

显微镜观察

肉眼可见

无毒性,不致病

2种肺炎链球菌菌株

二、DNA是遗传物质的直接证据

3.实验分析:

①自变量是什么

因变量是什么?

给小鼠注射的细菌种类及是否有活性

小鼠是否能存活及体内是否有活的S菌

②第一、二组对照结果,说明了什么?

第二、三组对照结果,说明了什么?

R型活细菌无毒性,无致病性;S型活细菌有毒性,有致病性。

加热杀死的S型细菌无毒,无致病性。

?

③推理:为什么第四组小鼠死亡并能分离出S型活细菌?

在加热杀死的S型菌中,一定有一种物质能把某些R型菌转化为S型菌。

4.实验结论:

换句话说,S型菌中的“转化因子”进入R型菌体内,引起R型菌稳定的遗传变异。

后代:

多糖荚膜

脂质 蛋白质

RNA DNA……

S型细菌

多糖

蛋白质

RNA

DNA

脂质

如果你是当时的一位科学家,要怎么设计实验,其关键思路是什么?

【探究】S型细菌中哪种物质是“转化因子”?

关键思路:把S型细菌的各种物质分开,单独、直接地观察它们的作用

“当我读到格里菲思的结果时,我开始对“转化因子”的化学本质感兴趣,于是我和我的同事们开始了用培养基去替代小鼠实验 ……”

艾弗里

1.实验过程:

(二)离体肺炎链球菌转化实验

培养:液体培养液

观察:

固体培养基

2.实验结论:

一种细菌的 DNA 掺入另一种细菌中,能够引起稳定的遗传变异。

S

多糖 脂类 蛋白质 RNA DNA

S型活细菌

裂解、分离

分别与R型活细菌混合悬浮培养

多数

少数

R R R R R S

DNA是肺炎链球菌的遗传物质(转化因子),蛋白质等不是。

悬浮培养

分离的方法:离心

指的是一种在受到不断搅动或摇动的液体培养基里的一种培养方式。通过振荡或转动装置使细胞始终处于分散悬浮于培养液内的培养方法。

(二)离体肺炎链球菌转化实验

(1944年,美国,艾弗里等)

后来的研究不断证实:

DNA的纯度越高,转化就越有效。

因离体细菌转化实验,艾弗里曾多次被提名为诺贝尔奖获得者。

由于“遗传物质是蛋白质”的理论根深蒂固,再加上当时的DNA提纯技术不够精准,一些学者仍然深深怀疑“DNA 是遗传物质”。

诺贝尔奖评选委员会没有给予艾弗里诺贝尔奖的殊荣。

在1949年艾弗里及同事将DNA中蛋白质的污染降到0.02%,但仍未能改变人们的观点。。

比较:体内转化实验与体外转化实验

格里菲斯的体内转化实验 艾弗里的体外转化实验

培养细菌的场所

自变量

观察现象

实验技术方法

实验结论

小鼠体内

培养基(体外)

注射的肺炎链球菌的类型、死活

加入培养基的S型菌的成分

小鼠的死活(肺炎链球菌的毒性)

菌落的类型

注射法

酶解法、离心、细菌培养技术

S型细菌内存在转化因子

S型细菌的DNA是遗传物质

评价任务1:

下列关于肺炎链球菌转化实验的叙述,正确的有( )

A.该实验是证实DNA作为遗传物质的最早证据来源

B.S型菌是唯一能够引起肺炎或败血症的肺炎链球菌类型。

C.R型菌的菌体表面粗糙,S型菌的菌体表面光滑。

D.多肽类的荚膜使S型肺炎链球菌不易受宿主防护机制的破坏

E.S型菌的DNA与活的R型菌混合悬浮培养后可出现两种菌落

F.在转化过程中,S型细菌的DNA可能进入了R型细菌的细胞

G.离体细菌转化实验中,抽提了死的S型菌的DNA、蛋白质和荚膜物质。

ABF

证据二:噬菌体侵染大肠杆菌的实验

赫尔希 蔡斯

是否有更好的实验材料,可以不用经过人工提纯DNA,就能单独地去观察DNA或蛋白质的作用呢?

1969年诺贝尔生理学或医学奖。

在1952年,由美国科学家赫尔希和蔡斯利用一种理想的实验材料——T2噬菌体,通过噬菌体侵染细菌的实验从而证实了… …

1. 实验材料

T2噬菌体、大肠杆菌

结构:仅含DNA和蛋白质

头部和尾部的外壳是由_______构成,

头部内有_____。

蛋白质

DNA

★T2噬菌体

生活方式:

T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的DNA病毒。

噬菌体的结构模式图

大肠杆菌模式图

证据二:噬菌体侵染大肠杆菌的实验

(1952年,美国,赫尔希和蔡斯)

寄生,不能独立生活和繁殖

总结:噬菌体侵染细菌的实验步骤

(1)合成子代病毒的模板:

(2)合成子代病毒DNA的原料:

(3)合成子代病毒蛋白质外壳的原料及场所:

亲代噬菌体病毒的DNA

大肠杆菌提供的四种脱氧核苷酸

原料:大肠杆菌的氨基酸

场所:大肠杆菌的核糖体

2. 实验方法

放射性同位素标记法

组成元素

C、H、O、N、P

组成元素

C、H、O、N、S等

同位素标记法

32P标记的噬菌体

35S标记的噬菌体

思考2:选用何种元素标记?

思考1:如何将噬菌体的DNA和蛋白质分开分别观察其作用?

噬菌体侵染

含32P的噬菌体

思考3:能否用含35S或32P的培养基直接标记噬菌体?

2. 实验方法:

放射性同位素标记法

标记噬菌体方法——活细胞培养法

含32P的大肠杆菌

含有32P的培养基

+大肠杆菌

噬菌体侵染

含35S的噬菌体

含35S的大肠杆菌

含有35S的培养基

+大肠杆菌

可以用32P和35S同时标记吗?

放射性检测时,只能检测到放射部位,不能确定是种元素的放射性。

3. 实验过程

搅拌

标记的T2噬菌体

与未标记的大肠杆菌

混合培养

离心

悬浮液

沉淀物

保温适当时间

思考4:保温的时间有什么要求?

思考5:搅拌和离心的目的?

思考6:理论上,试管中的悬浮液和沉淀物分别含有什么?

全部噬菌体侵染细菌且未释放。

搅拌:使细菌外的噬菌体残留部分与细菌分离

离心:细菌沉到试管底部,噬菌体残留部分位于上层。

悬浮液中:(亲代噬菌体)蛋白质外壳

沉淀物中:细菌(内含子代噬菌体)

4. 实验结果

用35S标记蛋白质

用32P标记DNA

32P-DNA进入了大肠杆菌内

35S-蛋白质外壳未进入大肠杆菌留在外面

在T2噬菌体中,保证亲代与子代之间具有连续性的物质是 ,即 是遗传物质。本实验 (“能”或“不能”)说明蛋白质不是噬菌体遗传物质。

DNA

不能

思考:该实验还能说明DNA有什么作用吗?

5. 实验结论

?

细菌裂解

在新形成的噬菌体中没有检测到35S

DNA

细菌裂解

在新形成的噬菌体中检测到32P

离心后

悬浮液

沉淀物

悬浮液的放射性很高

沉淀物的放射性很低

沉淀物的放射性很高

离心后

悬浮液

沉淀物

悬浮液的放射性很低

?

搅拌不充分

理论上

悬浮液

沉淀物

其中一个

大肠杆菌

实际上

35S标记的一组,沉淀物中出现少量放射性的原因

实验误差分析:

保温时间长

理论上

悬浮液

沉淀物

若该大肠杆菌有一个噬菌体侵入

实际上

部分释

放出来

释放

未来得及侵染

实际上

保温时间短

32P标记的一组,悬浮液中出现少量放射性的原因

实验误差分析:

1. 实验材料

2. 实验方法

3. 实验变量

4. 实验过程

(二)噬菌体侵染大肠杆菌的实验

T2噬菌体、大肠杆菌

放射性同位素标记法

标记

噬菌体

标记的噬菌体侵染未标记的细菌

(短时间保温)

搅拌

离心

观察放射性的分布

标记的对象

实验中两次涉及大肠杆菌,这两次涉及的大肠杆菌有什么区别?

第一次是有标记的大肠杆菌,第二次是未被标记的大肠杆菌

(1952年,美国,赫尔希和蔡斯)

——1969年获得诺贝尔奖

35S标记蛋白质 离心后 成分 放射性情况

理论上 实际上 理论上 实际上 悬浮液 沉淀物 32P标记DNA 离心后 成分 放射性情况

理论上 实际上 理论上 实际上 悬浮液 沉淀物 (亲代噬菌体)蛋白质外壳

细菌(内含子代噬菌体)

有

+少量吸附的(亲代噬菌体)蛋白质外壳

低

高

无

(亲代噬菌体)蛋白质外壳

细菌(内含子代噬菌体)

无

有

低

高

+少量(子代或亲代)噬菌体

一是保温时间过短,有一部分亲代噬菌体没有侵染到细菌细胞内,经离心后分布于悬浮液中;

二是保温时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放子代,经离心后分布于悬浮液。

搅拌不充分,仍有少量含35S的亲代T2噬菌体蛋白质外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中。

沉淀物中仍检测到有少量的放射性的原因:

悬浮液中仍检测到有少量的放射性的原因:

明辨噬菌体侵染细菌实验的3个易错点

T2噬菌体的培养 T2噬菌体是病毒,只能寄生在活细胞内,不能利用含35S和32P的培养基直接培养

T2噬菌体的标记 不能用35S和32P标记同一T2噬菌体。放射性检测时只能检测到放射性的存在部位,不能确定是何种元素的放射性

两次噬菌体侵染 该实验涉及两次噬菌体的侵染。标记噬菌体的过程是未标记的噬菌体侵染已标记的大肠杆菌的过程;侵染细菌的实验过程是已标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌的过程

难点突破:噬菌体侵染细菌实验中同位素标记问题分析

标记的元素及对象 子代噬菌体的放射性情况 蛋白质外壳部分 DNA部分

32P标记噬菌体 放射性 ______有放射性

35S标记噬菌体 _____放射性 放射性

32P标记细菌 放射性 ______放射性

35S标记细菌 ______放射性 放射性

32P、35S标记细菌 放射性 放射性

少数

无

全部有

全部有

无

无

无

无

全部有

全部有

“两看法”判断子代噬菌体标记情况

④实验中采用搅拌和离心等手段是为了把蛋白质和DNA分开分别检测其放射性。( )

评价任务2:请判断下列关于本实验的说法是否正确:

①完整的实验过程需要利用分别含有35S和32P以及既不含35S又不含32P的大肠杆菌。( )

②噬菌体侵染大肠杆菌实验前必须清楚噬菌体侵染后引起大肠杆菌裂解的时间。( )

③合成子代噬菌体DNA的模板、原料、场所、能量等都来自大肠杆菌。( )

⑤用32P标记的噬菌体进行该实验,若悬浮液中出现放射性,则不能证明DNA是遗传物质。( )

√

×

×

×

√

⑥如果未标记的噬菌体与含有35S标记的细菌混合,子代噬菌体均有放射性情况。( )

√

随着对病毒研究的逐渐深入,科学家发现许多病毒中含有RNA,却没有DNA。例如烟草花叶病毒、艾滋病病毒、冠状病毒、流感病毒等。

三、有些病毒的遗传物质是RNA

烟草花叶病毒

HIV病毒

冠状病毒

流感病毒

1、背景知识:烟草花叶病毒不含DNA,由一条RNA链和蛋白质外壳组成。在感染植物时,会出现致病斑。TMV有许多株系,每个株系寄主植物的能力各不相同。那这种病毒的遗传物质是蛋白质还是RNA呢?

烟草花叶病毒

(简称TMV)

感染烟草花叶病毒后的病斑

三、有些病毒的遗传物质是RNA

RNA

蛋白质

烟草花叶病毒( TMV);呈螺旋杆状,只含一条RNA链和蛋白质。

病毒蛋白质

病毒RNA

+

+

实验结论:

烟草花叶病毒的RNA是遗传物质,蛋白质不是。

病毒RNA

+ RNA酶

+

2. 烟草花叶病毒感染实验

分离

在水和苯酚(石炭酸)中振荡

3. 烟草花叶病毒重建实验

实验结论:

所繁殖的类型取决于提供RNA的株系,而不是提供蛋白质的株系。

(1956年,美国学者弗伦克尔一库兰特)

酶解?

思考:

1、本节涉及到的生物有哪些?

肺炎链球菌、小鼠、噬菌体、大肠杆菌、烟草花叶病毒、烟草

2、哪些生物的遗传物质是DNA?哪些是RNA?

DNA是遗传物质

RNA是遗传物质

常见的RNA病毒有:

HIV病毒、 SARS病毒、流感病毒、烟草花叶病毒,新型冠状病毒

真核生物、原核生物、DNA病毒

DNA是主要的遗传物质

绝大多数生物的遗传物质是DNA, 少数生物的遗传物质是RNA。

请判断下列说法是否正确:

(1)病毒的遗传物质是RNA和DNA。( )

(2)DNA不是一切生物的遗传物质,但一切细胞生物的遗传物质都是DNA。( )

(3)细胞核中的遗传物质是DNA。( )

(4)细胞质中的遗传物质是RNA。( )

(5)酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上。( )

(6)豌豆细胞内既有DNA,又有RNA,但DNA是豌豆的主要遗传物质。( )

(7)只有针对“所有生物”时,才可称“DNA是主要的遗传物质”,任何一种生物的遗传物质都是“唯一”的核酸。( )

一切生物的遗传物质是 ,主要的遗传物质是

核酸

DNA

×

√

√

×

√

×

√

19世纪中期: 提出生物性状由 控制;

1902年:萨顿提出 ;

(细胞学基础)

1910年: 证实了染色体是基因载体;

染色体化学本质?

20世纪前期:染色体由 (成分)组成;

遗传物质是?

孟德尔

遗传因子

摩尔根

DNA、蛋白质、少量RNA

1909年:约翰逊首次提出“基因”的概念;

遗传物质研究历程

遗传的染色体学说

1928年:格里菲斯肺炎链球菌活体转化实验;

1944年:艾弗里肺炎链球菌离体转化实验;

1952年:赫尔希和蔡斯噬菌体侵染细菌实验;

1956年:库兰特烟草花叶病毒感染和重建实验;

同课章节目录

- 第一章 遗传的基本规律

- 第一节 孟德尔从一对相对性状的杂交实验中总结出分离定律

- 第二节 孟德尔从两对相对性状的杂交实验中总结出自由组合定律

- 第二章 染色体与遗传

- 第一节 染色体通过配子传递给子代

- 第二节 基因伴随染色体传递

- 第三节 性染色体上基因的传递和性别相关联

- 第三章 遗传的分子基础

- 第一节 核酸是遗传物质

- 第二节 遗传信息编码在DNA分子上

- 第三节 DNA通过复制传递遗传信息

- 第四节 基因控制蛋白质合成

- 第五节 生物体存在表观遗传现象

- 第四章 生物的变异

- 第一节 基因突变可能引起性状改变

- 第二节 基因重组使子代出现变异

- 第三节 染色体畸变可能引起性状改变

- 第四节 人类遗传病是可以检测和预防的

- 第五章 生物的进化

- 第一节 丰富多样的现存物种来自共同祖先

- 第二节 适应是自然选择的结果

- 第三节 生物多样性为人类生存提供资源与适宜环境