“同底数幂的除法”教学实录

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

《中学数学教学参考》2009(9)(中旬):29-31

“同底数幂的除法”教学实录

执教:段春炳(浙江省富阳市永兴中学) 点评:张维忠(浙江师范大学教师教育学院)

1 说明

2009年4月24日,浙江省“百人千场”送教下乡活动在浙江省温州市永嘉县瓯北镇中学举行。此次活动特邀浙江省杭州市富阳永兴中学段春炳老师执教“同底数幂的除法”(浙江教育出版社《数学》七年级下册第五章第一节第一课时)。在教学设计上,段老师选择了恰当的教学起点,由此创设情境引入教学,在逐步展开的过程中,预设了多个层次,将教学逐步引向深入,面对不同基础的学生,使人人都能参与教学,并使不同的学生有不同的收获,在师生互动和生生互动中实现了学生数学知识的动态生成,达到了良好的教学效果。

2 教学过程简录

2.1 创设起点问题,指引思维方向

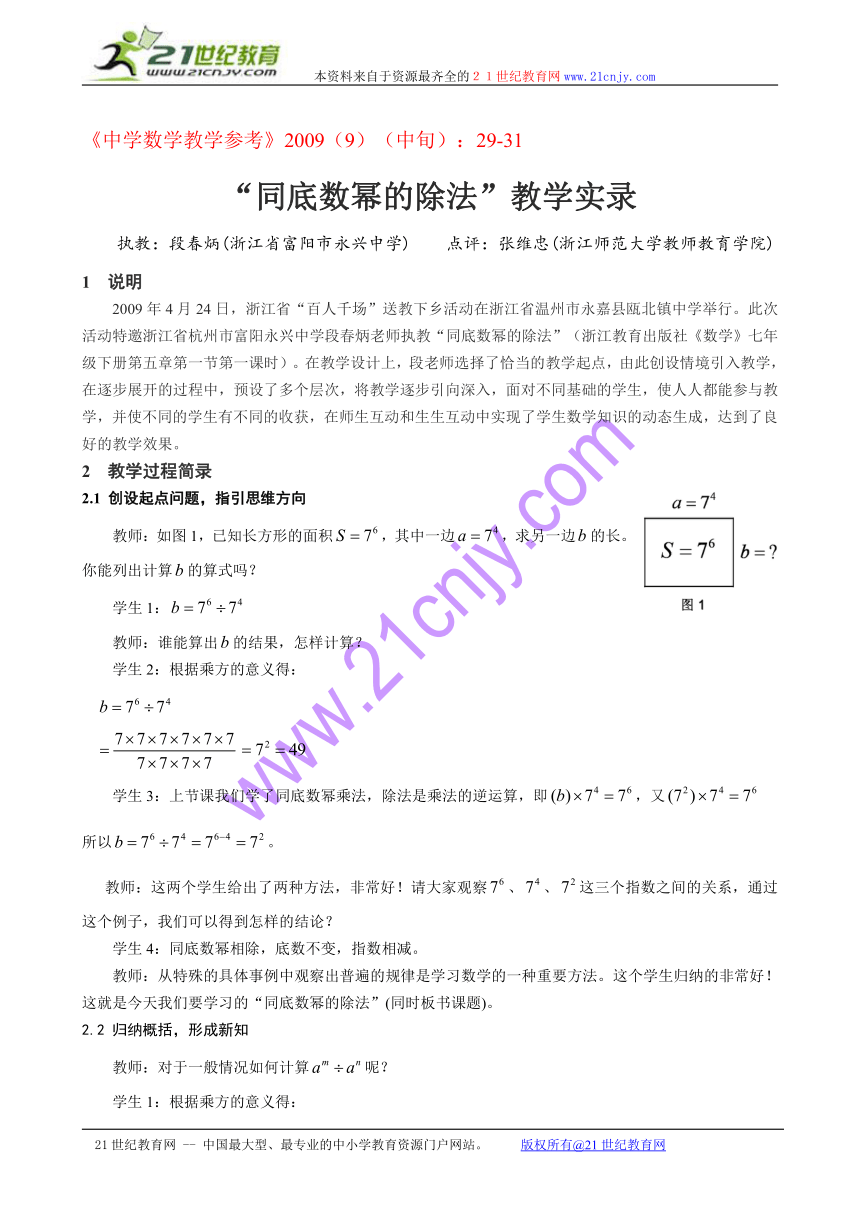

教师:如图1,已知长方形的面积,其中一边,求另一边的长。你能列出计算的算式吗?

学生1:

教师:谁能算出的结果,怎样计算?

学生2:根据乘方的意义得:

学生3:上节课我们学了同底数幂乘法,除法是乘法的逆运算,即,又

所以。

教师:这两个学生给出了两种方法,非常好!请大家观察、、这三个指数之间的关系,通过这个例子,我们可以得到怎样的结论?

学生4:同底数幂相除,底数不变,指数相减。

教师:从特殊的具体事例中观察出普遍的规律是学习数学的一种重要方法。这个学生归纳的非常好!这就是今天我们要学习的“同底数幂的除法”(同时板书课题)。

2.2 归纳概括,形成新知

教师:对于一般情况如何计算呢?

学生1:根据乘方的意义得:

学生2:也可以利用除法是乘法的逆运算得到。

教师:很好!这两个方法都适用,对于这个等式需要满足什么条件吗?

学生3:

学生4:,都是正整数。

学生5:

教师:大家都同意这些说法吗?

学生6:为什么需要,当时不是也可以运算吗?

学生7:比如,若用这个法则得到的结果是,又是什么意思呢?难道是-2个7相乘吗?这说不通!当时,出现0次幂,由乘方的意义,同样说不通,所以需要。

学生7:好像是这个道理,那么当时又怎样计算呢?

教师:关于当时的计算,我们下节课再讨论。由于我们还不知道零次幂和负整数次幂的意义,所以在这里规定:。这样我们得到“同底数幂的除法法则”,请大家分别用文字语言和符号语言来表达。

学生(一起):文字语言:同底数幂相除,底数不变,指数相减。符号语言:÷=(,、都是正整数,并且)

2.3 应用新知,多层次推进

第一层次(小试牛刀):直接应用法则

练习1:

学生们对于这组练习比较顺利,(2)、(4)、(5)出现的问题是部分学生没有化简彻底;对于(3)出现了不同的意见:

学生1:

学生2:

学生3:

学生们出现了争论,各说各的理由。鉴于零指数幂是下节课的内容,教师只是强调法则应用的条件,相同两个数相除结果显然是1。

第二层次(似有不同):当底数不同时,需先转化

练习2:

教师:请先观察这组题,你能发现与上一组题有什么不同吗?

学生4:底数不同,应该先把底数化相同。

教师:太好了!请大家试一试。

对于这组题,前四题有少部分学生符号处理出错,而第(5)题,大部分学生有了困难,在师生互动中得以解决。

第三层次(更上一层):幂的混合运算

已经学习了幂的四种运算,在安排混合运算之前,先进行了如下一组辨别练习:

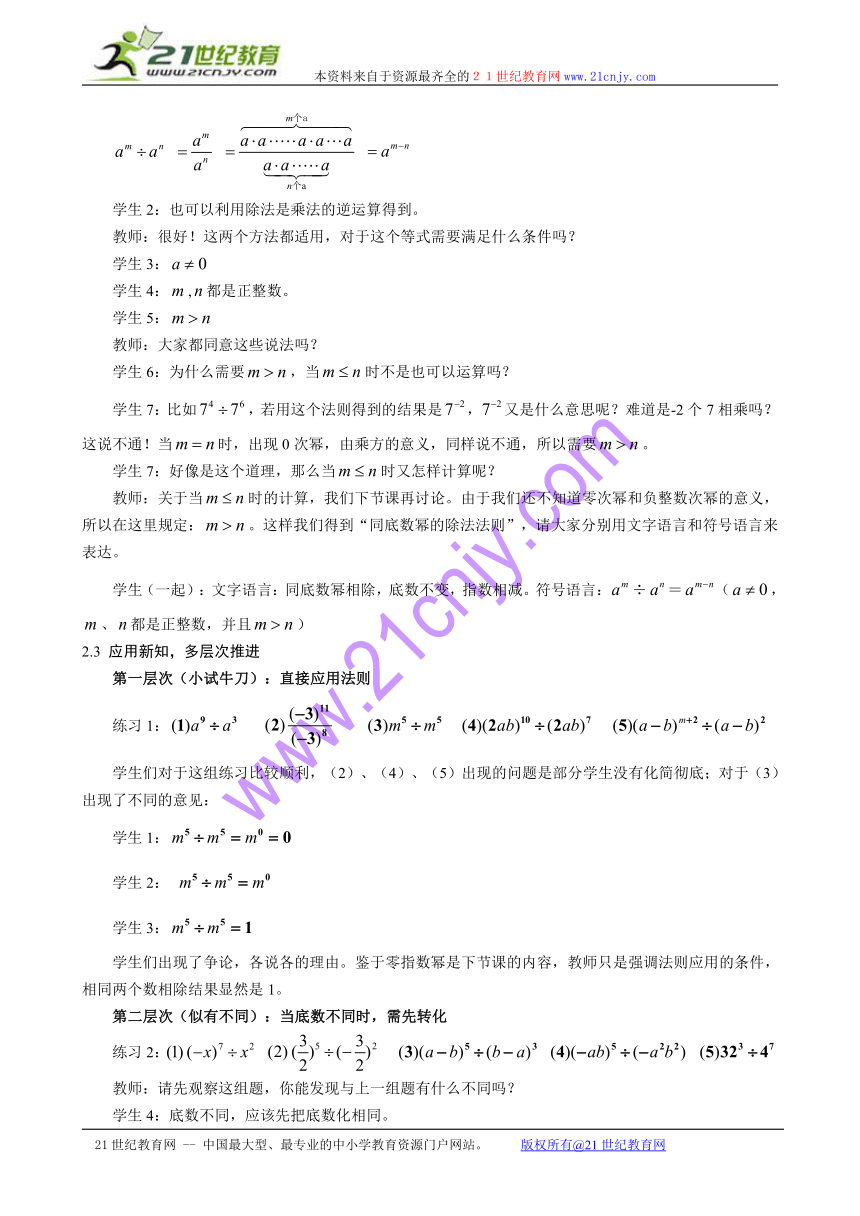

连线下列运算、运算结果、运算名称:

通过这个练习以辨别幂的四种运算,接下来进行一组幂的混合运算。

练习3:

学生们暴露出了很多问题,比如运算顺序、混淆幂的四种运算、符号的处理、最后结果的简化等。

第四层次(倒背如流):法则的逆用

首先让学生写出幂的四种运算公式的逆向形式:

教师:大家是否注意到逆向变形后的结果可以不唯一,比如,这是逆向应用公式需要注意的地方。你能将“逆向变形吗?

学生1:

学生2:

教师:这两个学生都是对的,接下来请看以下两题:

练习4:

有了上面的铺垫,学生们比较顺利的解决了这两个问题。

2.4 点明玄机,提升理解

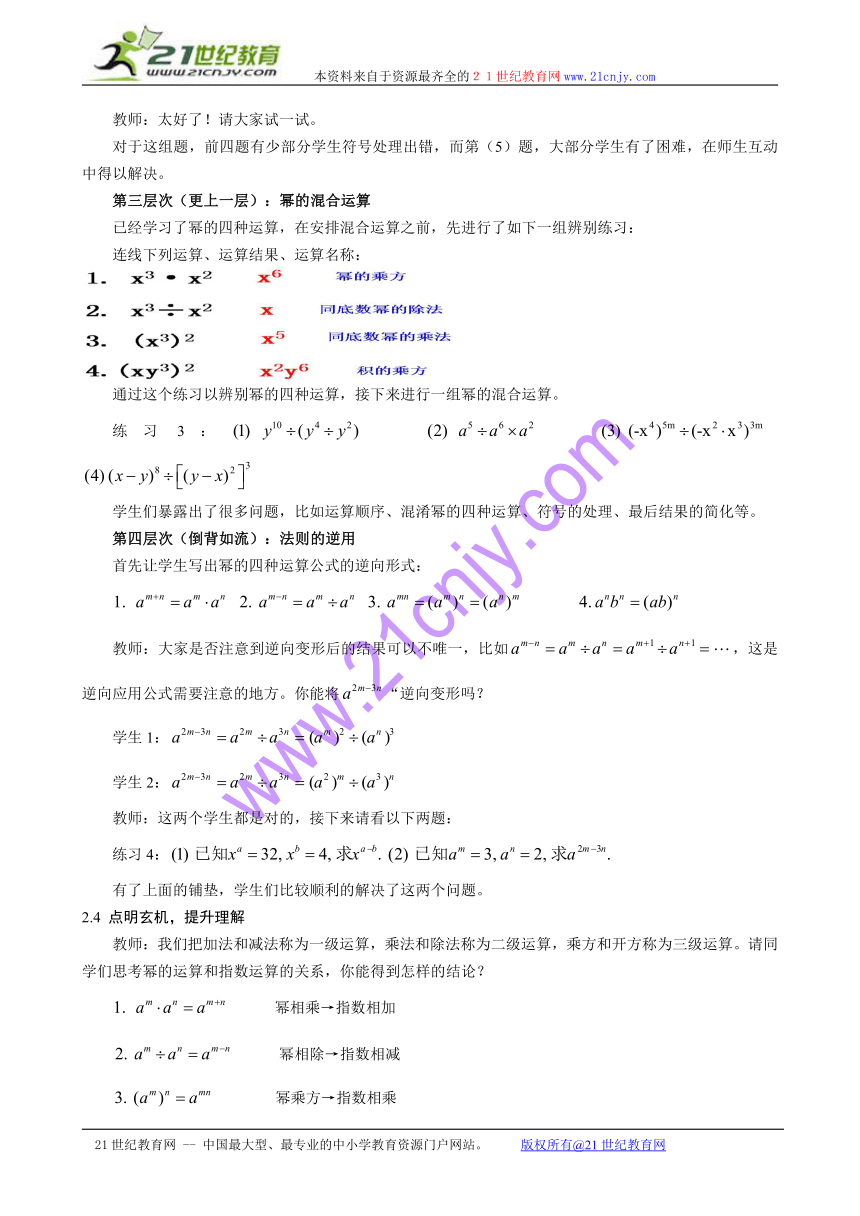

教师:我们把加法和减法称为一级运算,乘法和除法称为二级运算,乘方和开方称为三级运算。请同学们思考幂的运算和指数运算的关系,你能得到怎样的结论?

幂相乘→指数相加

幂相除→指数相减

幂乘方→指数相乘

学生1:指数运算比幂运算降了一级。

教师:正如这个学生所说,从三级运算的关系上看,存在这样的关系。请大家再比较下面两个公式,你又能得到什么结论?

乘方对乘法的分配律

乘法对加法的分配律

学生2:高一级运算对低一级运算有分配律

教师:非常好!我们在学习完全平方公式时常犯这样的错误:,从这个角度看,你能指出它的错误原因吗?

学生3:误用了分配律,乘方对加法相差两级运算,它们之间不存在分配律。

教师:是的,这是错误原因所在。代数运算的关键在于各级运算之间的相互关系的正确应用。

2.5 梳理总结,完善结构

教师:请大家总结一下,这节课的收获,学生之间可相互交流。

经过讨论交流,形成如下的认知结构:

3 点评

初一看,这节课教学内容很简单,好像没有值得研讨的必要,经过段老师在课堂上的精彩演绎,笔者可以发现有许多值得研讨的地方。

3.1如何认识这节课在教材中的地位

一方面,这节课是最后一种幂的运算,教学中需要对四种幂的运算进行比较、总结。另一方面,这节课也使代数三级运算的关系基本完备(开方与其它运算的关系类似于乘方),揭示三级运算的关系使得学生对于代数运算的理解可以上一个层次。一般老师会注意前者,而认识不到后者。段老师准确的把握了这两点,能够站在更高的位置来处理这节课的教学内容,使教学意境深化。

3.2强调归纳概括在学生数学学习中的重要意义

林崇德教授在《学习与发展》一书中指出“概括是数学能力的基础、数学能力的培养应以培养概括能力为突破口、概括能力的培养在于教师的引导”。项武义教授在《基础代数学》一书中指出“归纳乃是整个代数学的基本大法和基本功。”段老师在教学过程中多处引导学生进行归纳、概括,通过这样的思维活动去让学生发现,而不是直接告诉学生结论。

3.3设置了合理的教学起点问题

教学起点问题越来越被受关注,好的教学起点能够很好地衔接新旧数学知识、接轨学生已有的认知基础和数学生活经验,提示数学本质,指引学生的数学思维的方向。段老师所创设的起点问题情境符合这些要求,因而收到了良好的教学效果。而教材上提供的引入问题在题意理解上较为晦涩,有干扰学生对主要问题的思考之嫌,不甚理想。

3.4面向全体学生,精心刻画教学层次

段老师的课教学层次刻画得非常精细,起点低,层次丰富,逐层递进,步步深入。在“应用新知”的环节中刻画了四个环节,既让不同的学生有不同的收获,也使学生看到了知识之间的联系和难点所在。即使在第一层次中的5个小题同样是题题有变化,设置精巧。从整节课的5个环节来看在理解深度上递进。这种多种层次的教学展开使得不同的学生有不同的收获,是面向全体学生重要方式。

3.5 预设与生成同样精彩

这节课有着精心的预设,精心的预设是生成的重要前提,同时这节课也是开放的,在问题的指引下,在师生和生生互动中,在逐层展开中实现多层次、多维度的目标生成。教师巧妙的预设引发了多个认知冲突,在教学展开过程中充分发挥学生的主动性,让学生展开讨论、质疑、辩论,学生正是在这样互动过程中生成了丰富的教学资源。

最后,还值得一提的是,段老师在课前与学生的交流问候中,让学生们说说家乡的数学家。我们知道浙江省温州市是“数学家之乡”,学生们能说出温州籍著名的数学家苏步青、谷超豪等,段老师还给学生们介绍了出生在浙江省温州市永嘉县枫林镇的应用数学家徐贤修的贡献,使学生们顿生自豪之情。温州之所以成为“数学家之乡”,有其深厚的数学文化渊源。教师在数学教学中充分利用本土的数学文化资源,可以有效地促进学生的数学理解。

参考文献

1 范良火.义务教育课程标准实验教科书·数学七年级下册[M] .杭州:浙江教育出版社,2006

2 林崇德. 学习与发展——中小学生心理能力发展与培养[M].北京:北京师范大学出版社,2003

3 项武义.基础代数学[M].北京:人民教育出版社,2004

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

《中学数学教学参考》2009(9)(中旬):29-31

“同底数幂的除法”教学实录

执教:段春炳(浙江省富阳市永兴中学) 点评:张维忠(浙江师范大学教师教育学院)

1 说明

2009年4月24日,浙江省“百人千场”送教下乡活动在浙江省温州市永嘉县瓯北镇中学举行。此次活动特邀浙江省杭州市富阳永兴中学段春炳老师执教“同底数幂的除法”(浙江教育出版社《数学》七年级下册第五章第一节第一课时)。在教学设计上,段老师选择了恰当的教学起点,由此创设情境引入教学,在逐步展开的过程中,预设了多个层次,将教学逐步引向深入,面对不同基础的学生,使人人都能参与教学,并使不同的学生有不同的收获,在师生互动和生生互动中实现了学生数学知识的动态生成,达到了良好的教学效果。

2 教学过程简录

2.1 创设起点问题,指引思维方向

教师:如图1,已知长方形的面积,其中一边,求另一边的长。你能列出计算的算式吗?

学生1:

教师:谁能算出的结果,怎样计算?

学生2:根据乘方的意义得:

学生3:上节课我们学了同底数幂乘法,除法是乘法的逆运算,即,又

所以。

教师:这两个学生给出了两种方法,非常好!请大家观察、、这三个指数之间的关系,通过这个例子,我们可以得到怎样的结论?

学生4:同底数幂相除,底数不变,指数相减。

教师:从特殊的具体事例中观察出普遍的规律是学习数学的一种重要方法。这个学生归纳的非常好!这就是今天我们要学习的“同底数幂的除法”(同时板书课题)。

2.2 归纳概括,形成新知

教师:对于一般情况如何计算呢?

学生1:根据乘方的意义得:

学生2:也可以利用除法是乘法的逆运算得到。

教师:很好!这两个方法都适用,对于这个等式需要满足什么条件吗?

学生3:

学生4:,都是正整数。

学生5:

教师:大家都同意这些说法吗?

学生6:为什么需要,当时不是也可以运算吗?

学生7:比如,若用这个法则得到的结果是,又是什么意思呢?难道是-2个7相乘吗?这说不通!当时,出现0次幂,由乘方的意义,同样说不通,所以需要。

学生7:好像是这个道理,那么当时又怎样计算呢?

教师:关于当时的计算,我们下节课再讨论。由于我们还不知道零次幂和负整数次幂的意义,所以在这里规定:。这样我们得到“同底数幂的除法法则”,请大家分别用文字语言和符号语言来表达。

学生(一起):文字语言:同底数幂相除,底数不变,指数相减。符号语言:÷=(,、都是正整数,并且)

2.3 应用新知,多层次推进

第一层次(小试牛刀):直接应用法则

练习1:

学生们对于这组练习比较顺利,(2)、(4)、(5)出现的问题是部分学生没有化简彻底;对于(3)出现了不同的意见:

学生1:

学生2:

学生3:

学生们出现了争论,各说各的理由。鉴于零指数幂是下节课的内容,教师只是强调法则应用的条件,相同两个数相除结果显然是1。

第二层次(似有不同):当底数不同时,需先转化

练习2:

教师:请先观察这组题,你能发现与上一组题有什么不同吗?

学生4:底数不同,应该先把底数化相同。

教师:太好了!请大家试一试。

对于这组题,前四题有少部分学生符号处理出错,而第(5)题,大部分学生有了困难,在师生互动中得以解决。

第三层次(更上一层):幂的混合运算

已经学习了幂的四种运算,在安排混合运算之前,先进行了如下一组辨别练习:

连线下列运算、运算结果、运算名称:

通过这个练习以辨别幂的四种运算,接下来进行一组幂的混合运算。

练习3:

学生们暴露出了很多问题,比如运算顺序、混淆幂的四种运算、符号的处理、最后结果的简化等。

第四层次(倒背如流):法则的逆用

首先让学生写出幂的四种运算公式的逆向形式:

教师:大家是否注意到逆向变形后的结果可以不唯一,比如,这是逆向应用公式需要注意的地方。你能将“逆向变形吗?

学生1:

学生2:

教师:这两个学生都是对的,接下来请看以下两题:

练习4:

有了上面的铺垫,学生们比较顺利的解决了这两个问题。

2.4 点明玄机,提升理解

教师:我们把加法和减法称为一级运算,乘法和除法称为二级运算,乘方和开方称为三级运算。请同学们思考幂的运算和指数运算的关系,你能得到怎样的结论?

幂相乘→指数相加

幂相除→指数相减

幂乘方→指数相乘

学生1:指数运算比幂运算降了一级。

教师:正如这个学生所说,从三级运算的关系上看,存在这样的关系。请大家再比较下面两个公式,你又能得到什么结论?

乘方对乘法的分配律

乘法对加法的分配律

学生2:高一级运算对低一级运算有分配律

教师:非常好!我们在学习完全平方公式时常犯这样的错误:,从这个角度看,你能指出它的错误原因吗?

学生3:误用了分配律,乘方对加法相差两级运算,它们之间不存在分配律。

教师:是的,这是错误原因所在。代数运算的关键在于各级运算之间的相互关系的正确应用。

2.5 梳理总结,完善结构

教师:请大家总结一下,这节课的收获,学生之间可相互交流。

经过讨论交流,形成如下的认知结构:

3 点评

初一看,这节课教学内容很简单,好像没有值得研讨的必要,经过段老师在课堂上的精彩演绎,笔者可以发现有许多值得研讨的地方。

3.1如何认识这节课在教材中的地位

一方面,这节课是最后一种幂的运算,教学中需要对四种幂的运算进行比较、总结。另一方面,这节课也使代数三级运算的关系基本完备(开方与其它运算的关系类似于乘方),揭示三级运算的关系使得学生对于代数运算的理解可以上一个层次。一般老师会注意前者,而认识不到后者。段老师准确的把握了这两点,能够站在更高的位置来处理这节课的教学内容,使教学意境深化。

3.2强调归纳概括在学生数学学习中的重要意义

林崇德教授在《学习与发展》一书中指出“概括是数学能力的基础、数学能力的培养应以培养概括能力为突破口、概括能力的培养在于教师的引导”。项武义教授在《基础代数学》一书中指出“归纳乃是整个代数学的基本大法和基本功。”段老师在教学过程中多处引导学生进行归纳、概括,通过这样的思维活动去让学生发现,而不是直接告诉学生结论。

3.3设置了合理的教学起点问题

教学起点问题越来越被受关注,好的教学起点能够很好地衔接新旧数学知识、接轨学生已有的认知基础和数学生活经验,提示数学本质,指引学生的数学思维的方向。段老师所创设的起点问题情境符合这些要求,因而收到了良好的教学效果。而教材上提供的引入问题在题意理解上较为晦涩,有干扰学生对主要问题的思考之嫌,不甚理想。

3.4面向全体学生,精心刻画教学层次

段老师的课教学层次刻画得非常精细,起点低,层次丰富,逐层递进,步步深入。在“应用新知”的环节中刻画了四个环节,既让不同的学生有不同的收获,也使学生看到了知识之间的联系和难点所在。即使在第一层次中的5个小题同样是题题有变化,设置精巧。从整节课的5个环节来看在理解深度上递进。这种多种层次的教学展开使得不同的学生有不同的收获,是面向全体学生重要方式。

3.5 预设与生成同样精彩

这节课有着精心的预设,精心的预设是生成的重要前提,同时这节课也是开放的,在问题的指引下,在师生和生生互动中,在逐层展开中实现多层次、多维度的目标生成。教师巧妙的预设引发了多个认知冲突,在教学展开过程中充分发挥学生的主动性,让学生展开讨论、质疑、辩论,学生正是在这样互动过程中生成了丰富的教学资源。

最后,还值得一提的是,段老师在课前与学生的交流问候中,让学生们说说家乡的数学家。我们知道浙江省温州市是“数学家之乡”,学生们能说出温州籍著名的数学家苏步青、谷超豪等,段老师还给学生们介绍了出生在浙江省温州市永嘉县枫林镇的应用数学家徐贤修的贡献,使学生们顿生自豪之情。温州之所以成为“数学家之乡”,有其深厚的数学文化渊源。教师在数学教学中充分利用本土的数学文化资源,可以有效地促进学生的数学理解。

参考文献

1 范良火.义务教育课程标准实验教科书·数学七年级下册[M] .杭州:浙江教育出版社,2006

2 林崇德. 学习与发展——中小学生心理能力发展与培养[M].北京:北京师范大学出版社,2003

3 项武义.基础代数学[M].北京:人民教育出版社,2004

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一章 平行线

- 1.1平行线

- 1.2同位角、内错角、同旁内角

- 1.3平行线的判定

- 1.4平行线的性质

- 1.5图形的平移

- 第二章 二元一次方程组

- 2.1 二元一次方程

- 2.2 二元一次方程组

- 2.3 解二元一次方程组

- 2.4 二元一次方程组的应用

- 2.5 三元一次方程组及其解法(选学)

- 第三章 整式的乘除

- 3.1 同底数幂的乘法

- 3.2 单项式的乘法

- 3.3 多项式的乘法

- 3.4 乘法公式

- 3.5 整式的化简

- 3.6 同底数幂的除法

- 3.7 整式的除法

- 第四章 因式分解

- 4.1 因式分解

- 4.2 提取公因式

- 4.3 用乘法公式分解因式

- 第五章 分式

- 5.1 分式

- 5.2分式的基本性质

- 5.3 分式的乘除

- 5.4 分式的加减

- 5.5 分式方程

- 第六章 数据与统计图表

- 6.1数据的收集与整理

- 6.2条形统计图和折线统计图

- 6.3扇形统计图

- 6.4频数与频率

- 6.5频数直方图