人教版历史七上《第14课匈奴的兴起与汉朝的和战》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版历史七上《第14课匈奴的兴起与汉朝的和战》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 395.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-06-13 14:17:03 | ||

图片预览

文档简介

匈奴的兴起与汉朝的和战

教学目标:

知识层面

能够说出汉匈之间关系的相关史实,包括:匈

( http: / / www.21cnjy.com )奴民族与中原民族生活特点的区别(难点)。汉初年反击匈奴的失利以及和亲政策、卫青霍去病反击匈奴、昭君出塞。以及民族之间相互交流影响的史实(重点)。

能力层面

通过引用古籍文献、诗歌,设置指向性问题(活动1),培养学生阅读史料,归纳观点,提取有用信息的能力。和论从史出的治学方法。

情感价值观层面

1

通过观察课本(人教版七年级上78页)插

( http: / / www.21cnjy.com )图《西汉骑兵俑》,进行史学小活动——考古:汉代的骑兵。引导学生观察发现,得出结论:汉代时期人们尚未发明马镫。进而对当时的骑马技术、姿势进行探讨。培养学生的观察思考能力,总结归纳的能力。同时,使学生认识到古代军人的劳苦、爱国的情怀,渴望建功立业成就辉煌的雄心,进而培养学生的爱国主义情怀。以及民族尚武精神的培养。

2通过对昭君出塞史实的了解,使学生认识到昭

( http: / / www.21cnjy.com )君为民族关系改善而付出的重大自我牺牲和重大贡献。培养学生甘心为国的思想认同感。通过对战争与和亲作用的分析,使学生认识到,社会的发展进步,长治久安需要社会的全体成员共同的努力付出。

3通过课后活动(80页

活

( http: / / www.21cnjy.com )动与探究)——匈奴民族文物上的汉字,以及引导学生寻找汉族生活受少数游牧民族影响的例证——中原民族坐姿的演变,使学生认识到:中华民族演变融合的过程中,各民族之间相互影响依存,共同发展。各民族共同开发了祖国的版图,共同书写了祖国的历史。形成大中华的民族观。

教学过程

第一部分——汉与匈奴的纷争

教师出示图片设置情境。

( http: / / www.21cnjy.com )

( http: / / www.21cnjy.com )

解说:

“天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。“这

( http: / / www.21cnjy.com )是对我国北方草原游牧民族生活的生动写照。战国时期,在我国北方的草原上层出现过一强悍的游牧民族——匈奴。他们与中原民族具有明显的差异。据司马迁《史记》记载:(幻灯显示)他们“逐水草迁徙,毋城郭常处耕田之业。……

儿能骑羊,引弓射鸟鼠…因射猎禽兽为生业,急则人习战攻以侵伐,其天性也。利则进,不利则退,不羞遁走。苟利所在,不知礼义。自君王以下,咸食畜肉,衣其皮革,壮者食肥美,老者食其余,贵壮健,贼老弱。”

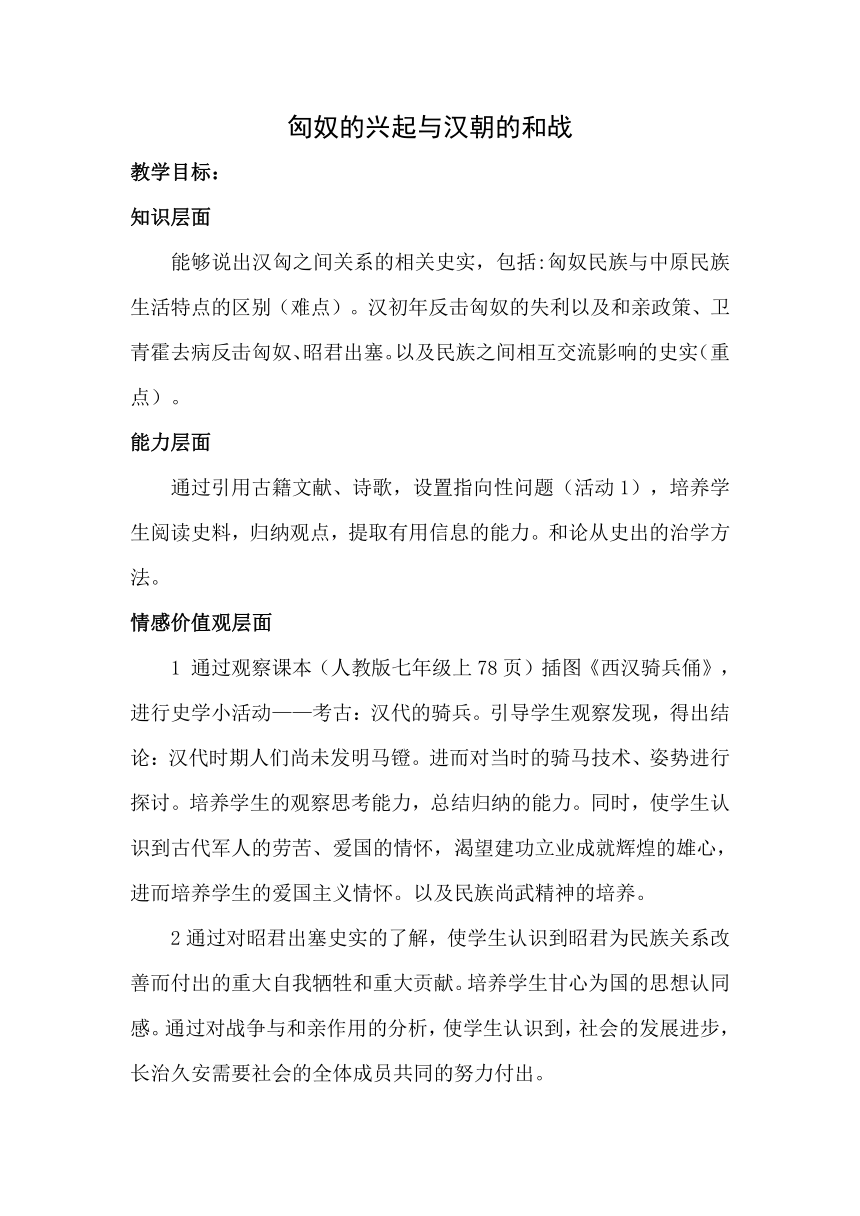

活动1——要求学生以上述文字和原有知识为根据,完成中原民族与匈奴民族差异对照表。

活动目的:

对匈奴民族的生存特点进行初步的了解。感受地域文化的差异性,培养学生阅读史料,查找素材提取有用信息的能力。

中原民族

匈奴民族

生活方式

定居

逐水草迁徙,毋城郭

生产方式

农耕为主

毋常处耕田之业儿能骑羊,引弓射鸟鼠…因射猎禽兽为生业

饮食服装

食五谷衣丝绸、棉麻

咸食畜肉,衣其皮革

礼义制度

推崇忠孝

苟利所在,不知礼义。贵壮健,贼老弱。

教师讲述:

通过制表比较,大家发现中原民族同北方游牧民族之间在多方面存在着较大差异,在以上四方面中哪一方面起着决定性的作用?(答案:生产方式)

学情预设:

一般学生会在生产方式和生活方式二者

( http: / / www.21cnjy.com )之间进行选择。如学生认为是生活方式,教师可举例(先找工作还是先买房)帮助学生分析,得出“物质生产是一切其他活动的基础。”这一结论,从而得出正确而答案。

教师置疑:

又是什么使两个民族选择了不同的生产

( http: / / www.21cnjy.com )方式?(答案:生存环境。,草原的自然环境不宜农耕活动,但是造就了与中原风格迥异的游牧生活,这就是一方水土养一方人。)

讲解:

由于北方草原与中原相比自然环境恶劣,加之“苟

( http: / / www.21cnjy.com )利所在不知礼义”的民族特点,汉初之际,匈奴在其杰出领导人冒顿单于治下达到极盛。匈奴人经常南下掳掠,袭扰汉朝的边境。匈奴骑兵组织纪律严明(补充冒顿单于以鸣镝治军的故事,增强课堂的生动性)精于骑射,高度机动,善于千里奔袭,成为西汉王朝安全的严重威胁。汉初统治者对匈奴多采取“和亲”的怀柔政策,这一局面一直到汉武帝时期被打破。“武皇帝”是对这位帝王死后的评价,从这个谥号中我们可以看到他崇尚武力,开疆拓土的一面,一改前代帝王忍辱求和之风。武帝时期,名将卫青、霍去病、飞将军李广等人率领着汉朝的骑兵部队,千里机动,深入匈奴腹地,出其不意多次大败匈奴。在此基础上,汉朝统治者在黄河河套地区以西设置了张掖、酒泉(讲述霍去病与酒泉的故事,增强课堂趣味性)、武威、敦煌四郡,打通了河套地区同西域地区的通道。这条狭长的通道便被成为河西走廊。匈奴人痛哭道:“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色。”

活动2:古文小阅读——找差距

目的:

培养学生的古文献阅读能力,比较分析问题的方法,论从史出的治学方法。

出示材料:

西汉初,“自天子不能具醇驷

( http: / / www.21cnjy.com ),而将相或乘牛车。”至汉武帝时“非遇水旱,则民家给人足,……京师之钱累百巨万,贯朽而不可校,太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败而不可食”。

置疑:

材料的前后对比可以看出西

( http: / / www.21cnjy.com )汉王朝至武帝时期在那个方面的变化?(经济,解释醇驷的概念,提醒学生注意材料中所出现的钱、贯、粟的关键词)说明了什么什么问题?(提示学生注意家给人足、累百巨万、充溢等词汇。可以看到武帝时期西汉王朝的经济实力明显增强。)经济实力的增强,同汉武帝时期汉朝改变对匈奴的态度有什么内在联系?(为反击匈奴提供了物质保障。)

讲解:

看来,经济的发展,是一国社会长治久安的基础。任何的辉煌都离不开这个基础。所以,经济建设、发展生产力是考验历代统治者永恒的问题。

活动3——鉴宝:西汉骑兵俑

目的:培养学生的鉴别观察能力,感受军人的吃苦奉献精神。

出示图片:

图1

( http: / / www.21cnjy.com )

图2

( http: / / www.21cnjy.com )

置疑:

图1所示的是西汉时期的骑兵陶俑,图2是后代的骑兵。两位骑兵在骑行装备上存在重大差异,请大家仔细观察,找出不同。

学情分析:

学生通过仔细辨别,可以发现汉代的骑兵没有配备马鞍,和马镫。若学生存在困难,教师可提示学生仔细观察西汉骑兵脚部。

讲解:

可以发现,西汉骑兵的脚上没有马镫,胯下

( http: / / www.21cnjy.com )没有马鞍。所以在骑行过程中要靠两大腿的内侧夹住马身。可想而知,当年卫青、霍去病、飞将军李广等人率领骑兵机动千里是何等辛苦!所以,从军永远是一个奉献者的光荣事业。军人应当得到全社会的尊敬!引述古诗二首:(可预先培训安排学生,届时富有感情地诵读。使学生体味边塞军人的雄浑悲壮。)

活动4:边塞诗品读

目的:创设历史的学习情境,从一侧面感受边塞军人的铁血生活,培养学生的尚武精神。

其一

凉州曲

王翰

葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催②。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。

其二

出塞

王昌龄

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

第二部分——昭君出塞

讲解:

经过武帝时期大规模的反击,匈奴受到严重

( http: / / www.21cnjy.com )的打击。而西汉王朝的国力也被长期战争严重削弱,双方均付出了极大的代价,汉元帝时期,匈奴呼韩邪单于向西汉称臣求婚。宫女王昭君自愿前往,于是引出了我国民族关系史上的一段佳话——昭君出塞。我们不是昭君本人,难以切身感受到她远行时的心境。但是可以断定,此时她恬静朱颜下的思绪是复杂的,“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”她要面对迥异的环境、习俗、语言。据记载,她与呼韩邪单于年龄相差悬殊。和亲四年之后呼韩邪单于死去,按照匈奴的礼法她又下嫁给了新一代单于。接受这一切对于一个生在中原,受中原礼法教化的女子而言是非常艰难的。她没有常人家女儿的幸福,但是换来的是双方边境长时期的和平。

出示:《提昭君墓》翦伯赞

( http: / / www.21cnjy.com )

汉武雄图载史篇,长城万里遍烽烟,

何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年

置疑:

“汉武雄图载史篇,长城万里遍烽烟。

( http: / / www.21cnjy.com )”指什么事件?(汉武帝时期对匈奴的大规模战争。)’一曲琵琶”指什么?(昭君出塞)“鸣镝无声五十年”

说明什么问题?(昭君出塞改善了民族关系,使双方百姓得到了长时期的和平生活。)汉初的和亲为什么得不到这样的效果?(汉初统治者的忍让纵容了匈奴的侵略气焰,而武帝时期的反击对匈奴进行了有力的震慑。)

述评:

看来,一国的外交应采取综合的手段,单纯的

( http: / / www.21cnjy.com )一种手段难以起到良好的效果。一味地忍让和穷兵黩武的战争都难以实现长久的和平。卫青、霍去病、以及千百万无名的汉朝士兵还有王昭君都为他们汉帝国的崛起做出了自己的贡献,一个盛世的到来,需要一个社会几代人的共同努力与奉献。

活动5——思考与探究

示图片并置疑:

这是出土的匈奴的文物,可以清楚看到上面的文字是中原的汉字。这说明了什么问题?

( http: / / www.21cnjy.com )(匈奴民族的文化水平较低,没有本民族的文字。而引进使用了中原的汉字。)反之,中原民族是否从游牧民族身上吸取过有益元素?

出示汉代讲学图

:

( http: / / www.21cnjy.com )

请注意汉代人的坐姿与今人的坐姿有何区

( http: / / www.21cnjy.com )别?(汉代人席地而坐,日本、韩国至今还保留这种坐姿。今天的中国人大都坐在较高的坐具上。)中原民族坐姿的改变就是收到草原游牧民族的影响。因为马背上的民族不习惯低矮的坐姿,所以他们有一项重大的发明,大家猜猜是什么?(马扎!图一。之后演变为宋代的交椅,图二。又演变为之后的太师椅,图三。)

图一

( http: / / www.21cnjy.com )图二

( http: / / www.21cnjy.com )图三

( http: / / www.21cnjy.com )

评述:

这是我国古代民族文化交流的一个例证。说

( http: / / www.21cnjy.com )明了中原民族同少数民民之间不仅存在着政治、军事、经济方面的往来,更存在着文化层面的高层次的交流,而这种文化的交流成为之后民族融合奠的基础。各民族在各层次的交流中取长补短,都获得了发展,形成了相互依存的局面。近代西方殖民者通过武力征服弱小落后民族;而中华民族以先进的思想文化同化其他的民族,进而使各民族自觉自愿的加入到中华民族的大家庭中。当今中国的年轻一代更应该继承、弘扬、发展好我们民族的优秀文化,科学理性地批判继承西方文化,民族复兴计日可待!

课后反思:

本课教学教学目标设计维度较多,

( http: / / www.21cnjy.com )在教学过程中需要教师的精准掌控课堂进度,在关键节点给予学生恰当的启发。因而史实难度较大,给教师驾驭课堂的能力提出了较高的要求。

本课设计活动较多。所以重难点不宜突出。教师在授课时宜注意在各环节不能平均笔墨。要有意向重难点倾斜。

本课设计活动丰富,且贴近生实际生活。容

( http: / / www.21cnjy.com )易调动学生的参与的热情。但实施的关键在于教师能够较为准确的了解学生的现有学情,这样可以有针对性地安排不同学生完成梯次性地学习任务,实现预设的教学目标。

教学目标:

知识层面

能够说出汉匈之间关系的相关史实,包括:匈

( http: / / www.21cnjy.com )奴民族与中原民族生活特点的区别(难点)。汉初年反击匈奴的失利以及和亲政策、卫青霍去病反击匈奴、昭君出塞。以及民族之间相互交流影响的史实(重点)。

能力层面

通过引用古籍文献、诗歌,设置指向性问题(活动1),培养学生阅读史料,归纳观点,提取有用信息的能力。和论从史出的治学方法。

情感价值观层面

1

通过观察课本(人教版七年级上78页)插

( http: / / www.21cnjy.com )图《西汉骑兵俑》,进行史学小活动——考古:汉代的骑兵。引导学生观察发现,得出结论:汉代时期人们尚未发明马镫。进而对当时的骑马技术、姿势进行探讨。培养学生的观察思考能力,总结归纳的能力。同时,使学生认识到古代军人的劳苦、爱国的情怀,渴望建功立业成就辉煌的雄心,进而培养学生的爱国主义情怀。以及民族尚武精神的培养。

2通过对昭君出塞史实的了解,使学生认识到昭

( http: / / www.21cnjy.com )君为民族关系改善而付出的重大自我牺牲和重大贡献。培养学生甘心为国的思想认同感。通过对战争与和亲作用的分析,使学生认识到,社会的发展进步,长治久安需要社会的全体成员共同的努力付出。

3通过课后活动(80页

活

( http: / / www.21cnjy.com )动与探究)——匈奴民族文物上的汉字,以及引导学生寻找汉族生活受少数游牧民族影响的例证——中原民族坐姿的演变,使学生认识到:中华民族演变融合的过程中,各民族之间相互影响依存,共同发展。各民族共同开发了祖国的版图,共同书写了祖国的历史。形成大中华的民族观。

教学过程

第一部分——汉与匈奴的纷争

教师出示图片设置情境。

( http: / / www.21cnjy.com )

( http: / / www.21cnjy.com )

解说:

“天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。“这

( http: / / www.21cnjy.com )是对我国北方草原游牧民族生活的生动写照。战国时期,在我国北方的草原上层出现过一强悍的游牧民族——匈奴。他们与中原民族具有明显的差异。据司马迁《史记》记载:(幻灯显示)他们“逐水草迁徙,毋城郭常处耕田之业。……

儿能骑羊,引弓射鸟鼠…因射猎禽兽为生业,急则人习战攻以侵伐,其天性也。利则进,不利则退,不羞遁走。苟利所在,不知礼义。自君王以下,咸食畜肉,衣其皮革,壮者食肥美,老者食其余,贵壮健,贼老弱。”

活动1——要求学生以上述文字和原有知识为根据,完成中原民族与匈奴民族差异对照表。

活动目的:

对匈奴民族的生存特点进行初步的了解。感受地域文化的差异性,培养学生阅读史料,查找素材提取有用信息的能力。

中原民族

匈奴民族

生活方式

定居

逐水草迁徙,毋城郭

生产方式

农耕为主

毋常处耕田之业儿能骑羊,引弓射鸟鼠…因射猎禽兽为生业

饮食服装

食五谷衣丝绸、棉麻

咸食畜肉,衣其皮革

礼义制度

推崇忠孝

苟利所在,不知礼义。贵壮健,贼老弱。

教师讲述:

通过制表比较,大家发现中原民族同北方游牧民族之间在多方面存在着较大差异,在以上四方面中哪一方面起着决定性的作用?(答案:生产方式)

学情预设:

一般学生会在生产方式和生活方式二者

( http: / / www.21cnjy.com )之间进行选择。如学生认为是生活方式,教师可举例(先找工作还是先买房)帮助学生分析,得出“物质生产是一切其他活动的基础。”这一结论,从而得出正确而答案。

教师置疑:

又是什么使两个民族选择了不同的生产

( http: / / www.21cnjy.com )方式?(答案:生存环境。,草原的自然环境不宜农耕活动,但是造就了与中原风格迥异的游牧生活,这就是一方水土养一方人。)

讲解:

由于北方草原与中原相比自然环境恶劣,加之“苟

( http: / / www.21cnjy.com )利所在不知礼义”的民族特点,汉初之际,匈奴在其杰出领导人冒顿单于治下达到极盛。匈奴人经常南下掳掠,袭扰汉朝的边境。匈奴骑兵组织纪律严明(补充冒顿单于以鸣镝治军的故事,增强课堂的生动性)精于骑射,高度机动,善于千里奔袭,成为西汉王朝安全的严重威胁。汉初统治者对匈奴多采取“和亲”的怀柔政策,这一局面一直到汉武帝时期被打破。“武皇帝”是对这位帝王死后的评价,从这个谥号中我们可以看到他崇尚武力,开疆拓土的一面,一改前代帝王忍辱求和之风。武帝时期,名将卫青、霍去病、飞将军李广等人率领着汉朝的骑兵部队,千里机动,深入匈奴腹地,出其不意多次大败匈奴。在此基础上,汉朝统治者在黄河河套地区以西设置了张掖、酒泉(讲述霍去病与酒泉的故事,增强课堂趣味性)、武威、敦煌四郡,打通了河套地区同西域地区的通道。这条狭长的通道便被成为河西走廊。匈奴人痛哭道:“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色。”

活动2:古文小阅读——找差距

目的:

培养学生的古文献阅读能力,比较分析问题的方法,论从史出的治学方法。

出示材料:

西汉初,“自天子不能具醇驷

( http: / / www.21cnjy.com ),而将相或乘牛车。”至汉武帝时“非遇水旱,则民家给人足,……京师之钱累百巨万,贯朽而不可校,太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败而不可食”。

置疑:

材料的前后对比可以看出西

( http: / / www.21cnjy.com )汉王朝至武帝时期在那个方面的变化?(经济,解释醇驷的概念,提醒学生注意材料中所出现的钱、贯、粟的关键词)说明了什么什么问题?(提示学生注意家给人足、累百巨万、充溢等词汇。可以看到武帝时期西汉王朝的经济实力明显增强。)经济实力的增强,同汉武帝时期汉朝改变对匈奴的态度有什么内在联系?(为反击匈奴提供了物质保障。)

讲解:

看来,经济的发展,是一国社会长治久安的基础。任何的辉煌都离不开这个基础。所以,经济建设、发展生产力是考验历代统治者永恒的问题。

活动3——鉴宝:西汉骑兵俑

目的:培养学生的鉴别观察能力,感受军人的吃苦奉献精神。

出示图片:

图1

( http: / / www.21cnjy.com )

图2

( http: / / www.21cnjy.com )

置疑:

图1所示的是西汉时期的骑兵陶俑,图2是后代的骑兵。两位骑兵在骑行装备上存在重大差异,请大家仔细观察,找出不同。

学情分析:

学生通过仔细辨别,可以发现汉代的骑兵没有配备马鞍,和马镫。若学生存在困难,教师可提示学生仔细观察西汉骑兵脚部。

讲解:

可以发现,西汉骑兵的脚上没有马镫,胯下

( http: / / www.21cnjy.com )没有马鞍。所以在骑行过程中要靠两大腿的内侧夹住马身。可想而知,当年卫青、霍去病、飞将军李广等人率领骑兵机动千里是何等辛苦!所以,从军永远是一个奉献者的光荣事业。军人应当得到全社会的尊敬!引述古诗二首:(可预先培训安排学生,届时富有感情地诵读。使学生体味边塞军人的雄浑悲壮。)

活动4:边塞诗品读

目的:创设历史的学习情境,从一侧面感受边塞军人的铁血生活,培养学生的尚武精神。

其一

凉州曲

王翰

葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催②。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。

其二

出塞

王昌龄

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

第二部分——昭君出塞

讲解:

经过武帝时期大规模的反击,匈奴受到严重

( http: / / www.21cnjy.com )的打击。而西汉王朝的国力也被长期战争严重削弱,双方均付出了极大的代价,汉元帝时期,匈奴呼韩邪单于向西汉称臣求婚。宫女王昭君自愿前往,于是引出了我国民族关系史上的一段佳话——昭君出塞。我们不是昭君本人,难以切身感受到她远行时的心境。但是可以断定,此时她恬静朱颜下的思绪是复杂的,“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”她要面对迥异的环境、习俗、语言。据记载,她与呼韩邪单于年龄相差悬殊。和亲四年之后呼韩邪单于死去,按照匈奴的礼法她又下嫁给了新一代单于。接受这一切对于一个生在中原,受中原礼法教化的女子而言是非常艰难的。她没有常人家女儿的幸福,但是换来的是双方边境长时期的和平。

出示:《提昭君墓》翦伯赞

( http: / / www.21cnjy.com )

汉武雄图载史篇,长城万里遍烽烟,

何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年

置疑:

“汉武雄图载史篇,长城万里遍烽烟。

( http: / / www.21cnjy.com )”指什么事件?(汉武帝时期对匈奴的大规模战争。)’一曲琵琶”指什么?(昭君出塞)“鸣镝无声五十年”

说明什么问题?(昭君出塞改善了民族关系,使双方百姓得到了长时期的和平生活。)汉初的和亲为什么得不到这样的效果?(汉初统治者的忍让纵容了匈奴的侵略气焰,而武帝时期的反击对匈奴进行了有力的震慑。)

述评:

看来,一国的外交应采取综合的手段,单纯的

( http: / / www.21cnjy.com )一种手段难以起到良好的效果。一味地忍让和穷兵黩武的战争都难以实现长久的和平。卫青、霍去病、以及千百万无名的汉朝士兵还有王昭君都为他们汉帝国的崛起做出了自己的贡献,一个盛世的到来,需要一个社会几代人的共同努力与奉献。

活动5——思考与探究

示图片并置疑:

这是出土的匈奴的文物,可以清楚看到上面的文字是中原的汉字。这说明了什么问题?

( http: / / www.21cnjy.com )(匈奴民族的文化水平较低,没有本民族的文字。而引进使用了中原的汉字。)反之,中原民族是否从游牧民族身上吸取过有益元素?

出示汉代讲学图

:

( http: / / www.21cnjy.com )

请注意汉代人的坐姿与今人的坐姿有何区

( http: / / www.21cnjy.com )别?(汉代人席地而坐,日本、韩国至今还保留这种坐姿。今天的中国人大都坐在较高的坐具上。)中原民族坐姿的改变就是收到草原游牧民族的影响。因为马背上的民族不习惯低矮的坐姿,所以他们有一项重大的发明,大家猜猜是什么?(马扎!图一。之后演变为宋代的交椅,图二。又演变为之后的太师椅,图三。)

图一

( http: / / www.21cnjy.com )图二

( http: / / www.21cnjy.com )图三

( http: / / www.21cnjy.com )

评述:

这是我国古代民族文化交流的一个例证。说

( http: / / www.21cnjy.com )明了中原民族同少数民民之间不仅存在着政治、军事、经济方面的往来,更存在着文化层面的高层次的交流,而这种文化的交流成为之后民族融合奠的基础。各民族在各层次的交流中取长补短,都获得了发展,形成了相互依存的局面。近代西方殖民者通过武力征服弱小落后民族;而中华民族以先进的思想文化同化其他的民族,进而使各民族自觉自愿的加入到中华民族的大家庭中。当今中国的年轻一代更应该继承、弘扬、发展好我们民族的优秀文化,科学理性地批判继承西方文化,民族复兴计日可待!

课后反思:

本课教学教学目标设计维度较多,

( http: / / www.21cnjy.com )在教学过程中需要教师的精准掌控课堂进度,在关键节点给予学生恰当的启发。因而史实难度较大,给教师驾驭课堂的能力提出了较高的要求。

本课设计活动较多。所以重难点不宜突出。教师在授课时宜注意在各环节不能平均笔墨。要有意向重难点倾斜。

本课设计活动丰富,且贴近生实际生活。容

( http: / / www.21cnjy.com )易调动学生的参与的热情。但实施的关键在于教师能够较为准确的了解学生的现有学情,这样可以有针对性地安排不同学生完成梯次性地学习任务,实现预设的教学目标。

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能