一年级《植物》单元和三年级《植物》单元教学的比较

文档属性

| 名称 | 一年级《植物》单元和三年级《植物》单元教学的比较 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2017-09-22 16:01:10 | ||

图片预览

文档简介

课件26张PPT。一年级《植物》单元教学和

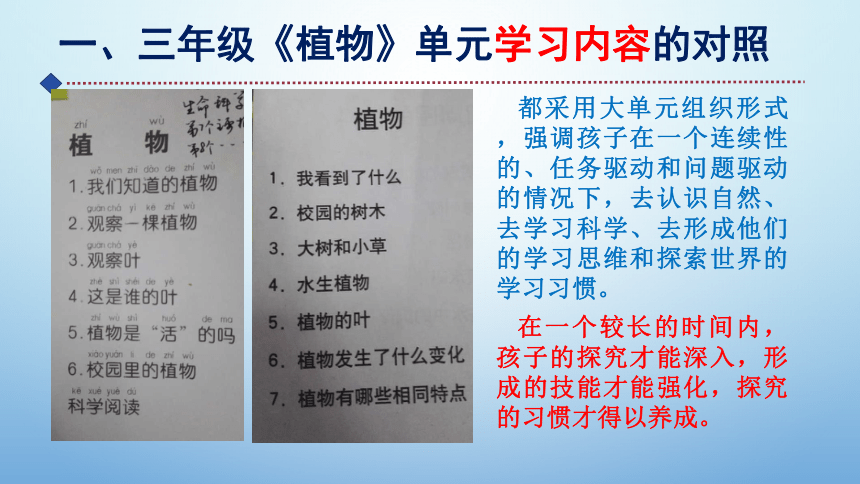

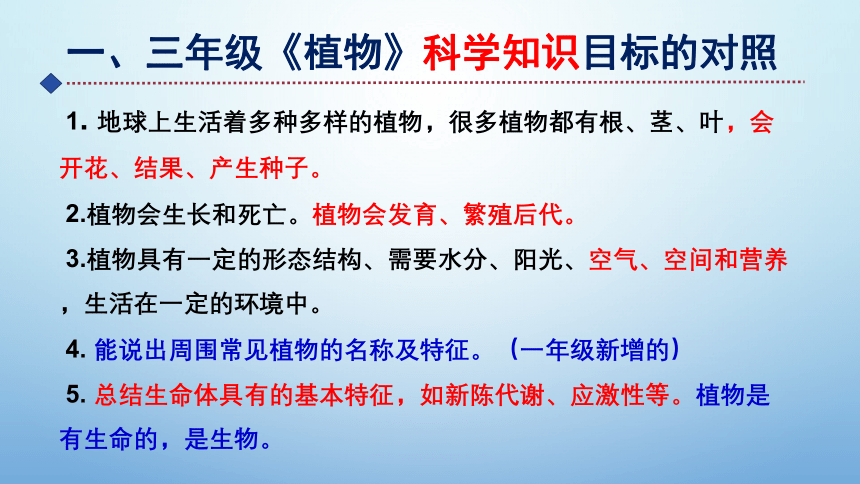

三年级《植物》单元教学的异同一、三年级《植物》单元学习内容的对照都采用大单元组织形式,强调孩子在一个连续性的、任务驱动和问题驱动的情况下,去认识自然、去学习科学、去形成他们的学习思维和探索世界的学习习惯。在一个较长的时间内,孩子的探究才能深入,形成的技能才能强化,探究的习惯才得以养成。一、三年级《植物》科学知识目标的对照 1. 地球上生活着多种多样的植物,很多植物都有根、茎、叶,会开花、结果、产生种子。

2.植物会生长和死亡。植物会发育、繁殖后代。

3.植物具有一定的形态结构、需要水分、阳光、空气、空间和营养,生活在一定的环境中。

4. 能说出周围常见植物的名称及特征。(一年级新增的)

5. 总结生命体具有的基本特征,如新陈代谢、应激性等。植物是有生命的,是生物。

地球上

说 出 周 围 常 见植 物 的 名 称 及 其特 征 一、三年级《植物》科学探究目标的对照 1. 能用多种感官观察不同种类的植物。

2.能用语言、图画描述和用文字、图画记录观察内容。

3. 能用维恩图处理观察内容,整理描述的结果。

4.能在观察过程中提出问题。

5. 能种植一棵植物,并使其存活一段时间。(一年级新增的)

6. 比较多种植物,总结它们的相同和不同。

7.能用合适的词汇进行简单的表达。(课本提供科学词汇)

8. 通过阅读提高对植物基本需求和植物多样性的理解。

地球上

说 出 周 围 常 见植 物 的 名 称 及 其特 征 一、三年级《植物》科学态度目标的对照 1.感受植物的多样性,对植物产生研究兴趣。

2.对植物的生存需求形成一定的敏感性。

3. 养成实事求是的态度。

4.养成参与、表达和倾听的良好习惯。

科学、技术、社会与环境目标

1.了解植物在生活、生产中的运用,体会植物与人类的密切关系。

2.了解人类要从自然界获取植物资源,懂得珍爱植物,认识到保护身边的植物很重要。

地球上

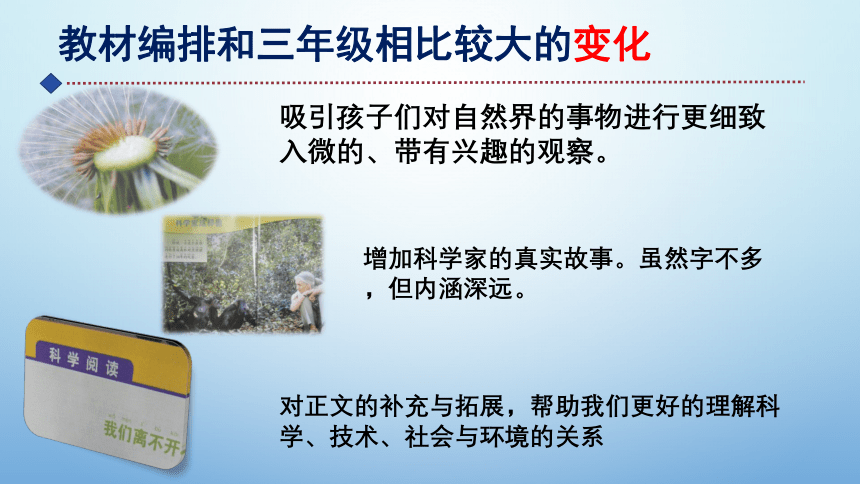

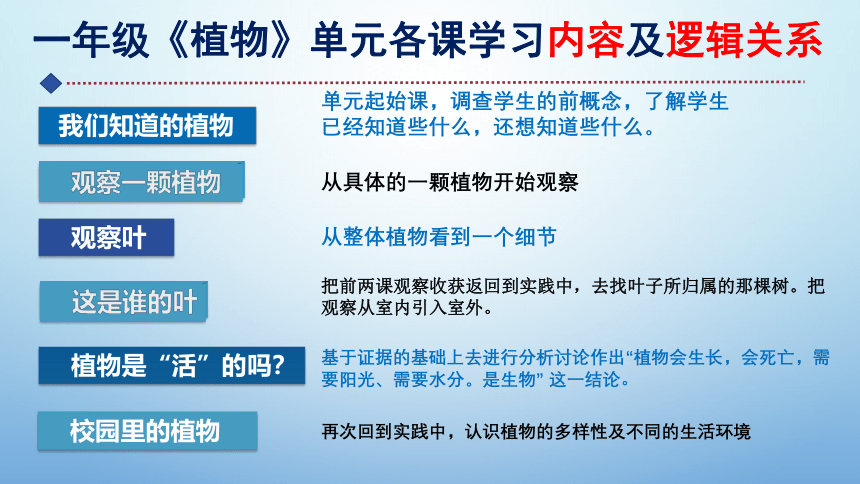

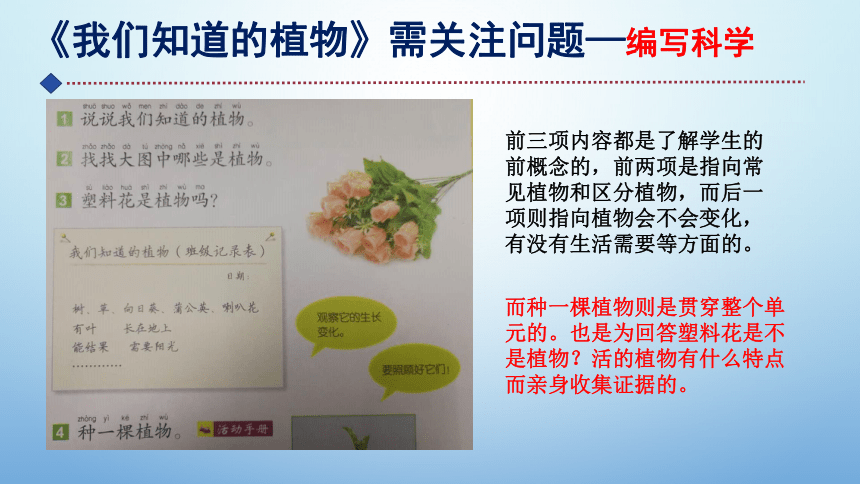

说 出 周 围 常 见植 物 的 名 称 及 其特 征 总的来说减少内容,降低难度。探究目标突出用感官观察、口头描述和用画图记录,态度方面注重孩子的合作、交流、倾听以及实事求是(如实的画)!教材编排和三年级相比较大的变化吸引孩子们对自然界的事物进行更细致入微的、带有兴趣的观察。增加科学家的真实故事。虽然字不多,但内涵深远。对正文的补充与拓展,帮助我们更好的理解科学、技术、社会与环境的关系一年级《植物》单元各课学习内容及逻辑关系 我们知道的植物 观察叶 植物是“活”的吗? 校园里的植物单元起始课,调查学生的前概念,了解学生已经知道些什么,还想知道些什么。从具体的一颗植物开始观察从整体植物看到一个细节把前两课观察收获返回到实践中,去找叶子所归属的那棵树。把观察从室内引入室外。基于证据的基础上去进行分析讨论作出“植物会生长,会死亡,需要阳光、需要水分。是生物” 这一结论。再次回到实践中,认识植物的多样性及不同的生活环境《我们知道的植物》需关注问题—编写科学前三项内容都是了解学生的前概念的,前两项是指向常见植物和区分植物,而后一项则指向植物会不会变化,有没有生活需要等方面的。而种一棵植物则是贯穿整个单元的。也是为回答塑料花是不是植物?活的植物有什么特点而亲身收集证据的。《我们知道的植物》需关注问题—编写用心各种植物都有:水生、陆生、开花的、不开花的、草本的、木本的等都有

用蝴蝶做对比繁殖方式多样:大蒜、萝卜营养繁殖,瓜子是有性繁殖,即可水培又可土培,绿萝水培,瓜子土培。可供学生自由选择!也隐含了植物的多样性。《我们知道的植物》需关注问题—拓展活动记录这项活动开放性太大,操作性不强,对于没有任何基础的一年级同学来说,连续6周的长期记录要求太高,教材过于理想化!老师要在第一节课舍得拿出时间讲种植,讲画图;在后续的教学中不断检查、提醒,最好能发动学生家长和孩子共同完成。说明:1、本学生活动指导方案,请在家长指导下完成。

2、每栏中的“理由”部分,只要学生在家长面前说说就行(老师会在课堂提问),不用书写。

3、“理由”不强求正确答案,只要学生能说明他真实的想法即可。

4、家长可以引导学生选择“正确”的选项。一年级科学“我和植物有个约会”系列活动之一《观察一棵植物》需关注的问题——教材的变化 聚焦的目的是用一句非常简略的一句话,一般是疑问句提出问题。一般每节课只研究一个重要问题。探索是一节课的主体。可以是观察、实验或其他实践活动如何利用证据、如何理解证据,然后开展个人的论证和集体的论证,这就是研讨。是经验上升为结论不可或缺的部分。是最能体现科学本质和科学家如何工作的部分。将课堂研究延伸到课外便于学生描述《观察一棵植物》需关注的问题—植物的选择 1. 要准备根、茎、叶都有的植物。

2. 不要像课本这样枝繁叶茂的,植物构造越简单越便于一年级的观察和记录!

3. 小组里的植物可以相同,也可以不同!要根据学校的实际情况因地制宜!

4. 用根、茎、叶完整的蔬菜如香菜、菠菜、小葱代替也是可以的。虽然能看到根,但却丧失了生命;但从另外一个角度讲,看到了离开土壤的植物不够新鲜也会理解蔬菜也是有生命并有一定需要的。《观察一棵植物》需关注问题—观察的指导 1. 带着一定目的。——观察什么?可以扩展为上面有什么?什么样子?是怎样长在上面的等。 2. 按一定的顺序。整体→部分

叶子→茎→根 3. 运用多种感官。没有三年级时的工具,比如放大镜、尺子。 共同观察同一植物→分组观察(可不同) 2. 画的顺序和内容不一定完全同记录手册,如果看不到植物地下的根就不画根;如果是观察的带根蔬菜就不画土。《观察一棵植物》需关注问题—记录的指导 1. 边观察、边记录,教师示范指导。肯定存在画的不像的问题,除了有些孩子是想象画外,肯定还有绘画的技巧,第一节课教师要求不要过高要慢慢培养。 叶片的多样性,也反映出植物的多样性;叶片的生命过程,又体现出植物具有的生命过程;《观察叶》和《植物的叶》之比较 认识叶片的多样性和叶片的生命过程,通过看图片或仅仅看老师提供的叶子也很难达到此目标。因此我认为前一课的拓展——观察一棵大树,不如改成捡落叶,让孩子在捡落叶的过程中感受叶子的多样性,并为下一节课的《观察叶》做真实叶子的准备。《观察叶》和《植物的叶》之比较 一年级 三年级如果把这两个内容放在一起看的话,三年级的还更加容易理解。1.特点是不同于别的,自己特有的。相对于“叶有什么特点来说” 一年级更容易理解有什么不同?2.对于叶子的变化原教材中的问法指向性更强。

3.有叶片构造图更便于学生观察和描述叶子,对于叶子的不同特点更便于观察和描述。

《观察叶》教学建议 课程内容非常多,两种建议:

课前亲子共同捡3种落叶并认识是什么植物的叶子;课后做叶画。

分成两课时完成。 开展两项亲子实践活动

采集叶子并制作叶子标本,不仅为课堂学习提供材料,也为后续学习积累学具。

2. 制作叶画,并进行评比。以培养兴趣。《这是谁的叶》教学建议 两个含义:知道是什么植物的叶,找到是哪一棵的叶课前准备

定叶子:从观察区域里每组选择两片不同的叶子,各组可同可不同。

定区域:老师课前给观察区域里面的植物拍照并编号。区域不要过大,排除安全隐患。

定人员:根据班级情况分组,4人一组。如果班额太大,可以请家长帮忙

外出前

明确观察的任务、要求、注意事项。外出中

提醒孩子保持安静、爱护植物、认真观察比较、及时记录。外出回教室后

交流判断的依据以及新的发现《植物是“活” 的吗》和原教材的比较重视学生亲身的种植。

亲身的种植对于植物的变化及生活需要更易理解

降低了要求,没有木本、草本、水生、陆生的分类,没有总结植物共同特点。只让学生感受它是活的,会生长、死亡,需要水、需要阳光即可。

《校园里的植物》和《校园的树木》之比较 《校园里的树木》是整个单元的第二节,目的是以观察大树为载体,认识什么是观察、怎样观察和记录,同时也为学生区分木本植物和草本植物打下基础。 单元编排结构不同,教学目标不同 《校园里的植物》是整个单元的最后一节课,是运用前面几节课中学习的观察方法,再次走出教室,观察、记录和认识校园里的植物,感受植物的多样性、感受植物的生长变化。是对单元学习的整体回顾。《校园里的植物》活动记录之思考 总感觉记录方式很单一,为什么不能以拓印的树皮或树叶,粘贴从地上捡的落叶、花朵、或果实作为观察到的植物的证据呢!“班级记录表”班级记录表的思考 以往教学中未曾使用的,由教师书写,但内容主要是记录学生的一些发现。不同于板书,可记录学生对于同一概念认识的不断发展。《我们知道的植物》“收集植物是‘活’的证据”《植物是“活”的吗》展示学生的前概念《校园里的植物》进一步发现植物的多样性,进一步感受植物是活的并寻找新的证据谢 谢 大 家!

2.植物会生长和死亡。植物会发育、繁殖后代。

3.植物具有一定的形态结构、需要水分、阳光、空气、空间和营养,生活在一定的环境中。

4. 能说出周围常见植物的名称及特征。(一年级新增的)

5. 总结生命体具有的基本特征,如新陈代谢、应激性等。植物是有生命的,是生物。

地球上

说 出 周 围 常 见植 物 的 名 称 及 其特 征 一、三年级《植物》科学探究目标的对照 1. 能用多种感官观察不同种类的植物。

2.能用语言、图画描述和用文字、图画记录观察内容。

3. 能用维恩图处理观察内容,整理描述的结果。

4.能在观察过程中提出问题。

5. 能种植一棵植物,并使其存活一段时间。(一年级新增的)

6. 比较多种植物,总结它们的相同和不同。

7.能用合适的词汇进行简单的表达。(课本提供科学词汇)

8. 通过阅读提高对植物基本需求和植物多样性的理解。

地球上

说 出 周 围 常 见植 物 的 名 称 及 其特 征 一、三年级《植物》科学态度目标的对照 1.感受植物的多样性,对植物产生研究兴趣。

2.对植物的生存需求形成一定的敏感性。

3. 养成实事求是的态度。

4.养成参与、表达和倾听的良好习惯。

科学、技术、社会与环境目标

1.了解植物在生活、生产中的运用,体会植物与人类的密切关系。

2.了解人类要从自然界获取植物资源,懂得珍爱植物,认识到保护身边的植物很重要。

地球上

说 出 周 围 常 见植 物 的 名 称 及 其特 征 总的来说减少内容,降低难度。探究目标突出用感官观察、口头描述和用画图记录,态度方面注重孩子的合作、交流、倾听以及实事求是(如实的画)!教材编排和三年级相比较大的变化吸引孩子们对自然界的事物进行更细致入微的、带有兴趣的观察。增加科学家的真实故事。虽然字不多,但内涵深远。对正文的补充与拓展,帮助我们更好的理解科学、技术、社会与环境的关系一年级《植物》单元各课学习内容及逻辑关系 我们知道的植物 观察叶 植物是“活”的吗? 校园里的植物单元起始课,调查学生的前概念,了解学生已经知道些什么,还想知道些什么。从具体的一颗植物开始观察从整体植物看到一个细节把前两课观察收获返回到实践中,去找叶子所归属的那棵树。把观察从室内引入室外。基于证据的基础上去进行分析讨论作出“植物会生长,会死亡,需要阳光、需要水分。是生物” 这一结论。再次回到实践中,认识植物的多样性及不同的生活环境《我们知道的植物》需关注问题—编写科学前三项内容都是了解学生的前概念的,前两项是指向常见植物和区分植物,而后一项则指向植物会不会变化,有没有生活需要等方面的。而种一棵植物则是贯穿整个单元的。也是为回答塑料花是不是植物?活的植物有什么特点而亲身收集证据的。《我们知道的植物》需关注问题—编写用心各种植物都有:水生、陆生、开花的、不开花的、草本的、木本的等都有

用蝴蝶做对比繁殖方式多样:大蒜、萝卜营养繁殖,瓜子是有性繁殖,即可水培又可土培,绿萝水培,瓜子土培。可供学生自由选择!也隐含了植物的多样性。《我们知道的植物》需关注问题—拓展活动记录这项活动开放性太大,操作性不强,对于没有任何基础的一年级同学来说,连续6周的长期记录要求太高,教材过于理想化!老师要在第一节课舍得拿出时间讲种植,讲画图;在后续的教学中不断检查、提醒,最好能发动学生家长和孩子共同完成。说明:1、本学生活动指导方案,请在家长指导下完成。

2、每栏中的“理由”部分,只要学生在家长面前说说就行(老师会在课堂提问),不用书写。

3、“理由”不强求正确答案,只要学生能说明他真实的想法即可。

4、家长可以引导学生选择“正确”的选项。一年级科学“我和植物有个约会”系列活动之一《观察一棵植物》需关注的问题——教材的变化 聚焦的目的是用一句非常简略的一句话,一般是疑问句提出问题。一般每节课只研究一个重要问题。探索是一节课的主体。可以是观察、实验或其他实践活动如何利用证据、如何理解证据,然后开展个人的论证和集体的论证,这就是研讨。是经验上升为结论不可或缺的部分。是最能体现科学本质和科学家如何工作的部分。将课堂研究延伸到课外便于学生描述《观察一棵植物》需关注的问题—植物的选择 1. 要准备根、茎、叶都有的植物。

2. 不要像课本这样枝繁叶茂的,植物构造越简单越便于一年级的观察和记录!

3. 小组里的植物可以相同,也可以不同!要根据学校的实际情况因地制宜!

4. 用根、茎、叶完整的蔬菜如香菜、菠菜、小葱代替也是可以的。虽然能看到根,但却丧失了生命;但从另外一个角度讲,看到了离开土壤的植物不够新鲜也会理解蔬菜也是有生命并有一定需要的。《观察一棵植物》需关注问题—观察的指导 1. 带着一定目的。——观察什么?可以扩展为上面有什么?什么样子?是怎样长在上面的等。 2. 按一定的顺序。整体→部分

叶子→茎→根 3. 运用多种感官。没有三年级时的工具,比如放大镜、尺子。 共同观察同一植物→分组观察(可不同) 2. 画的顺序和内容不一定完全同记录手册,如果看不到植物地下的根就不画根;如果是观察的带根蔬菜就不画土。《观察一棵植物》需关注问题—记录的指导 1. 边观察、边记录,教师示范指导。肯定存在画的不像的问题,除了有些孩子是想象画外,肯定还有绘画的技巧,第一节课教师要求不要过高要慢慢培养。 叶片的多样性,也反映出植物的多样性;叶片的生命过程,又体现出植物具有的生命过程;《观察叶》和《植物的叶》之比较 认识叶片的多样性和叶片的生命过程,通过看图片或仅仅看老师提供的叶子也很难达到此目标。因此我认为前一课的拓展——观察一棵大树,不如改成捡落叶,让孩子在捡落叶的过程中感受叶子的多样性,并为下一节课的《观察叶》做真实叶子的准备。《观察叶》和《植物的叶》之比较 一年级 三年级如果把这两个内容放在一起看的话,三年级的还更加容易理解。1.特点是不同于别的,自己特有的。相对于“叶有什么特点来说” 一年级更容易理解有什么不同?2.对于叶子的变化原教材中的问法指向性更强。

3.有叶片构造图更便于学生观察和描述叶子,对于叶子的不同特点更便于观察和描述。

《观察叶》教学建议 课程内容非常多,两种建议:

课前亲子共同捡3种落叶并认识是什么植物的叶子;课后做叶画。

分成两课时完成。 开展两项亲子实践活动

采集叶子并制作叶子标本,不仅为课堂学习提供材料,也为后续学习积累学具。

2. 制作叶画,并进行评比。以培养兴趣。《这是谁的叶》教学建议 两个含义:知道是什么植物的叶,找到是哪一棵的叶课前准备

定叶子:从观察区域里每组选择两片不同的叶子,各组可同可不同。

定区域:老师课前给观察区域里面的植物拍照并编号。区域不要过大,排除安全隐患。

定人员:根据班级情况分组,4人一组。如果班额太大,可以请家长帮忙

外出前

明确观察的任务、要求、注意事项。外出中

提醒孩子保持安静、爱护植物、认真观察比较、及时记录。外出回教室后

交流判断的依据以及新的发现《植物是“活” 的吗》和原教材的比较重视学生亲身的种植。

亲身的种植对于植物的变化及生活需要更易理解

降低了要求,没有木本、草本、水生、陆生的分类,没有总结植物共同特点。只让学生感受它是活的,会生长、死亡,需要水、需要阳光即可。

《校园里的植物》和《校园的树木》之比较 《校园里的树木》是整个单元的第二节,目的是以观察大树为载体,认识什么是观察、怎样观察和记录,同时也为学生区分木本植物和草本植物打下基础。 单元编排结构不同,教学目标不同 《校园里的植物》是整个单元的最后一节课,是运用前面几节课中学习的观察方法,再次走出教室,观察、记录和认识校园里的植物,感受植物的多样性、感受植物的生长变化。是对单元学习的整体回顾。《校园里的植物》活动记录之思考 总感觉记录方式很单一,为什么不能以拓印的树皮或树叶,粘贴从地上捡的落叶、花朵、或果实作为观察到的植物的证据呢!“班级记录表”班级记录表的思考 以往教学中未曾使用的,由教师书写,但内容主要是记录学生的一些发现。不同于板书,可记录学生对于同一概念认识的不断发展。《我们知道的植物》“收集植物是‘活’的证据”《植物是“活”的吗》展示学生的前概念《校园里的植物》进一步发现植物的多样性,进一步感受植物是活的并寻找新的证据谢 谢 大 家!