大变革的时代

图片预览

文档简介

大变革的时代

教学目标

知识目标

通过本节课的学习,了解春秋战国时期铁器、牛耕的使用和都江堰水利工程等情况,这些生产力的变革,大大促进了社会经济的发展和社会的变革;掌握商鞅变法的主要内容和历史作用。

能力目标

通过对李冰、商鞅等人物的历史评价,学习他们的优良品德,提高学生评价历史人物的能力。

情感目标

通过比较生产工具的变革情况,了解它对后世产生的深远影响。

通过商鞅变法的教学,使学生明白商鞅变法符合时代要求,推动了社会的进步,培养学生勇于改革的意识和创新精神;通过揭示商鞅之死,使学生理解改革不是一帆风顺的,有时甚至要付出生命的代价,树立“实现抱负不怕挫折和牺牲”的观念。

教材分析:

本课首先介绍春秋战国时期我国农业生产工具的变革以及水利工程的兴建,这些变革与当时奴隶社会(以农业为主)产生矛盾,为了消除这种矛盾,他们相继在各国掀起变法运动,各国经过变法运动后封建制度逐渐确立起来了。

学情分析:

初一的学生比较喜欢想象,在教学中教师可以创造条件,给学生思维想象的空间。

本节课的难点是封建社会的形成,这个问题非常抽象,需要教师在设计本课时多运用多媒体教学,使学生能够变抽象为具体,方便其理解和掌握。

教学重点:

商鞅变法的主要内容和历史作用。

教学难点:

我国封建社会的形成(理解生产工具的进步、生产关系的变革再到社会变革三者的关系)。

教学方法:

除使用讲述法等传统教学方法以外,注重采用比较法、讨论法、表演法等教学方法,并且充分运用多媒体为教学服务。

板书设计

第7课 大变革的时代

一、铁农具和牛耕的推广

1、铁农具的使用

2、牛耕的推广

3、铁农具和牛耕的推广的历史意义

二、著名的都江堰

三、商鞅变法

1、变法的历史背景

2、商鞅变法的主要内容

3、商鞅变法的历史意义

4、封建社会形成的标志

教学准备

教师准备:教师进行教学设计,相关多媒体课件。

学生准备:课前预习,搜集关于本节课历史人物的相关故事。

教学过程设计

导课,揭示课题

通过出示商鞅“立木为信”的图片,让学生用自己的语言讲述故事的具体情况,并提问:本故事告诉我们什么道理——要想做个成功的人,必须言必信,行必果。同时这个故事也说明让别人相信你,是人生成功的重要一步。从而导出:春秋战国时期是我国社会发生变革的“大变革”的时代,而生产力的发展是推进这一变革的根本原因,下面让我们一起了解春秋战国时期生产工具到底发生了那些变革,以及这些变革是如何导致社会性质变化的。

设计意图:通过出示图片,让学生自己讲故事,把学生的注意力充分吸引到课堂上,以此来调动学生的积极性。

新授课

一、自学部分

依据下列问题自读课文,勾画重点知识,尝试用自己喜欢的方式列出知识结构,并将自学中发现的疑难点记录下来以备交流。

(1)说出铁农具、牛耕出现和推广的时间?意义?

(2)都江堰兴修的时间、人物,结合《都江堰示意图》分析它的作用。

(3)结合《商鞅舌战守旧群臣》图,分析变法的背景、目的、内容及产生的作用?

设计意图:通过学生自学,了解本节课的主要内容,加深了解,以便更好地接受新知识。

二、学习新知识

在人类社会的发展中,生产工具的变革起了很大的促进作用。请同学们回忆我们以前学习的相关生产关系,分别向大家介绍一下每一类生产工具的使用年代、制作材料、代表性工具、优缺点等情况。我们来比一比,看哪组同学准备得最充分,介绍得最好。

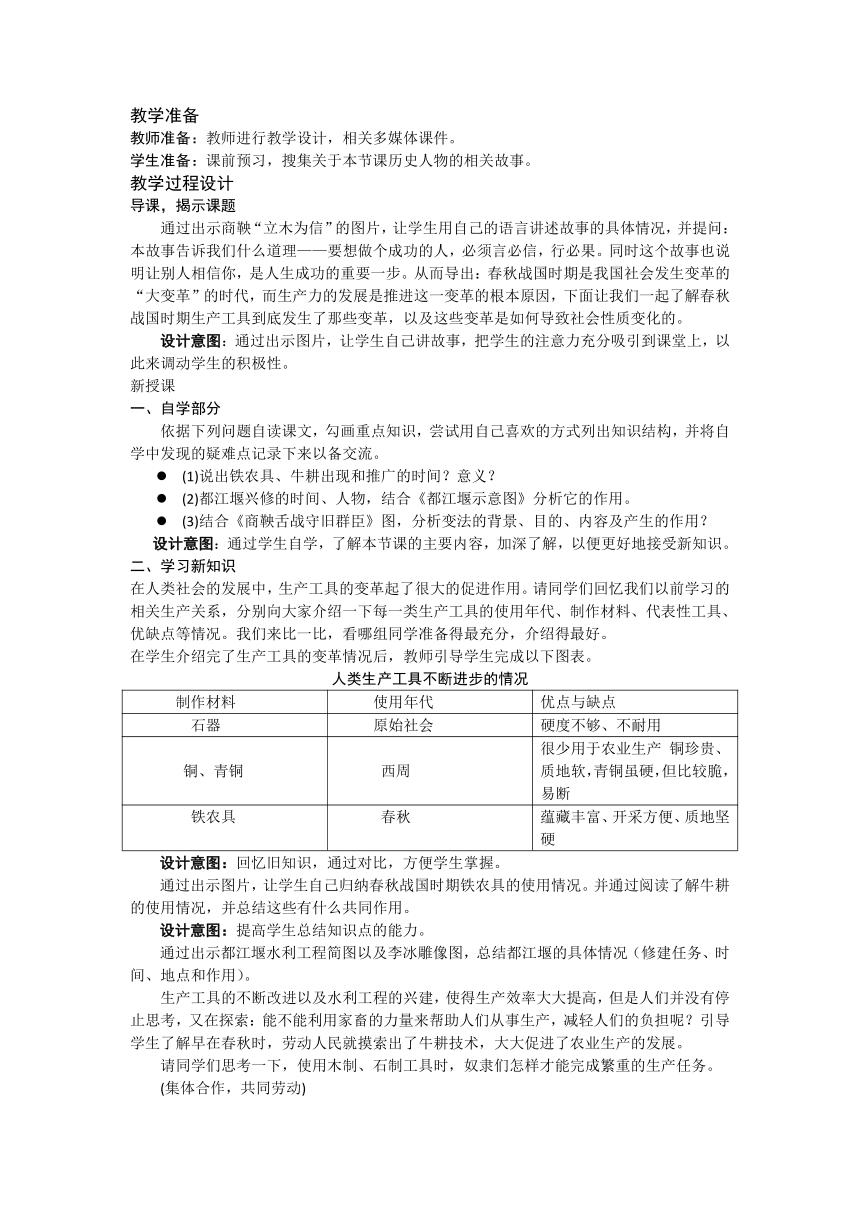

在学生介绍完了生产工具的变革情况后,教师引导学生完成以下图表。

人类生产工具不断进步的情况

制作材料 使用年代 优点与缺点

石器 原始社会 硬度不够、不耐用

铜、青铜 西周 很少用于农业生产 铜珍贵、质地软,青铜虽硬,但比较脆,易断

铁农具 春秋 蕴藏丰富、开采方便、质地坚硬

设计意图:回忆旧知识,通过对比,方便学生掌握。

通过出示图片,让学生自己归纳春秋战国时期铁农具的使用情况。并通过阅读了解牛耕的使用情况,并总结这些有什么共同作用。

设计意图:提高学生总结知识点的能力。

通过出示都江堰水利工程简图以及李冰雕像图,总结都江堰的具体情况(修建任务、时间、地点和作用)。

生产工具的不断改进以及水利工程的兴建,使得生产效率大大提高,但是人们并没有停止思考,又在探索:能不能利用家畜的力量来帮助人们从事生产,减轻人们的负担呢?引导学生了解早在春秋时,劳动人民就摸索出了牛耕技术,大大促进了农业生产的发展。

请同学们思考一下,使用木制、石制工具时,奴隶们怎样才能完成繁重的生产任务。

(集体合作,共同劳动)

当铁制工具和牛耕使用并推广后,生产效率大大提高,还需要奴隶们进行大规模的集体耕作吗?

(不需要,铁犁牛耕的推广,使个体生产成为可能)

如果奴隶主仍然残酷剥削和压迫奴隶,奴隶们会有生产积极性吗?

(奴隶没有人身自由,生产得再多,自己还是什么也没有,不会有生产积极性)

看大屏幕“奴隶主的烦恼”,如何调动奴隶们的生产积极性呢?

一部分开明的奴隶主尝试着改变剥削方式,他们把土地分成小块,租给劳动者,每年收获的时候向承租人收取大部分收获物作为地租。劳动者通过一年的耕耘,也可以留下一小部分收获物供自己支配。你们觉得这种新的剥削方式会带来什么结果呢?

(劳动者为得到更多的收入,努力工作)

铁器牛耕的使用和推广,使个体生产逐渐取代大规模强制性集体耕作,个体小农逐渐成为社会的基本生产单位。在这种新的剥削方式中;劳动者不再称奴隶,而叫农民,那些开明的奴隶主就成了新兴地主,开始登上了历史舞台。

战国时期,群雄并起,战争不断。处在那样一个战乱时代,怎样才能避免被兼并的厄运呢?

(发展生产,富国强兵)

为了富国强兵,战国时各国纷纷进行改革,主要有:魏国——李悝、楚国——吴起、韩国——申不害、齐国——邹忌的改革,一时出现了竞相改革的时代风潮。在众多的变法中,变法最彻底,对后世影响最大的是商鞅在秦国的变法。

各国为什么要变法?引导学生讨论,使学生通过讨论,归纳出两点:第一,新兴地主要想建立他们的封建统治,发展封建经济,就必须废除奴隶主贵族的各种特权;第二,战国时期诸侯争霸的现实压力,迫使各国变法。这也是商鞅变法的历史背景。

商鞅的变法主张虽然得到秦孝公的赏识,但是顽固派大臣却极力阻挠,双方在朝廷上进行了唇枪舌战。他们是怎样进行激烈辩论的呢?请看历史兴趣小组的同学们自编、自导、自演的历史剧《商鞅舌战顽固大臣》。

商鞅舌战的情况:甘龙首先反对变法,他说:“圣人教导百姓,不改变旧的习俗;聪明的人治理国家,不改变旧的法制。用老办法教民治国,官吏习惯,百姓也安心。”商鞅驳斥道:“治理国家从来没有一成不变的方法,只要有利于国家,就用不着去学习古代。从前,商场和周武王并没有按照古法办事,却都打下了天下。夏桀和商纣王并没有改革旧法,却都亡掉了国家。所以,反对古法不一定就错,遵守古法不一定就对。——治世不一道,便国不法古。”

顽固大臣问:“秦国怎样才能富?”商鞅答:“奖励耕织。”

顽固大臣问:“秦国怎样才能强?”商鞅答:“奖励军功。”

设计意图:丰富课堂教学手段,激发学生积极展示自己。

看完刚才的历史剧,同学们对商鞅的变法主张有了初步的了解。现在我们一起招商鞅变法的主要内容来归纳一下,秦国怎样才能富,怎样才能强,怎样才能使秦国军队有战斗力?

(奖励耕织、奖励军功)

秦国要实现长久的富强,在战国七雄中立于不败之地,必须得到谁的支持?

(人民)

为解决将士、农民的后顾之忧,土地的归属问题自然被提到议事日程上来,于是承认土地私有,使秦国的变法迈出实质性的一步。

秦国为什么时有旧贵族的叛乱?

(分封制使地方权力过大)

如何削弱地方势力,加强中央集权?

(建立县制,县令由国君任命)

经过上述启发,完成下表:

商鞅变法的主要内容

变法目的 变法措施

富国 奖励生产,承认土地私有

强兵 奖励军功

加强中央集权 推行县制

设计意图:是知识系统化,便于学生掌握。

商鞅变法使秦国国富民强,但却触犯了哪些人的利益?

(旧贵族的利益)

旧贵族会怎样对待商鞅呢?

(旧贵族对商鞅恨之入骨,秦孝公去世后,他们挑拨秦惠王以谋反罪逮捕商鞅)

商鞅被捕后,惨遭车裂而死。这件事说明了什么问题?

(任何改革都不是一帆风顺的,有时甚至要付出血的代价)

同学们讨论一下,商鞅为变法而死,秦国的变法是不是失败了?

在学生广泛讨论的基础上,教师帮助学生归纳出以下几点:商鞅变法的目的是为了确立封建统治,发展封建经济,在国君的支持下,秦国通过商鞅变法,经济迅速发展,军队战斗力加强,封建制度确立起来了,改革措施符合时代的要求,因此获得极大成功,商鞅虽死而秦法仍旧取得巨大成功。

小结

铁农具和牛耕的推广水利工程的兴建 → 生产力迅速发展 → 私田出现 → 封建式的剥削方式出现 → 各国变法 → 封建制度确立起来

商鞅变法

当堂达标

布置作业

通过本节课的学习,我们主要接触了俩位著名的历史人物:李冰和商鞅,从他们身上我们学到了什么优良品质,给我们怎样的启示。给我们以怎以此为题,写一篇感想。

教学目标

知识目标

通过本节课的学习,了解春秋战国时期铁器、牛耕的使用和都江堰水利工程等情况,这些生产力的变革,大大促进了社会经济的发展和社会的变革;掌握商鞅变法的主要内容和历史作用。

能力目标

通过对李冰、商鞅等人物的历史评价,学习他们的优良品德,提高学生评价历史人物的能力。

情感目标

通过比较生产工具的变革情况,了解它对后世产生的深远影响。

通过商鞅变法的教学,使学生明白商鞅变法符合时代要求,推动了社会的进步,培养学生勇于改革的意识和创新精神;通过揭示商鞅之死,使学生理解改革不是一帆风顺的,有时甚至要付出生命的代价,树立“实现抱负不怕挫折和牺牲”的观念。

教材分析:

本课首先介绍春秋战国时期我国农业生产工具的变革以及水利工程的兴建,这些变革与当时奴隶社会(以农业为主)产生矛盾,为了消除这种矛盾,他们相继在各国掀起变法运动,各国经过变法运动后封建制度逐渐确立起来了。

学情分析:

初一的学生比较喜欢想象,在教学中教师可以创造条件,给学生思维想象的空间。

本节课的难点是封建社会的形成,这个问题非常抽象,需要教师在设计本课时多运用多媒体教学,使学生能够变抽象为具体,方便其理解和掌握。

教学重点:

商鞅变法的主要内容和历史作用。

教学难点:

我国封建社会的形成(理解生产工具的进步、生产关系的变革再到社会变革三者的关系)。

教学方法:

除使用讲述法等传统教学方法以外,注重采用比较法、讨论法、表演法等教学方法,并且充分运用多媒体为教学服务。

板书设计

第7课 大变革的时代

一、铁农具和牛耕的推广

1、铁农具的使用

2、牛耕的推广

3、铁农具和牛耕的推广的历史意义

二、著名的都江堰

三、商鞅变法

1、变法的历史背景

2、商鞅变法的主要内容

3、商鞅变法的历史意义

4、封建社会形成的标志

教学准备

教师准备:教师进行教学设计,相关多媒体课件。

学生准备:课前预习,搜集关于本节课历史人物的相关故事。

教学过程设计

导课,揭示课题

通过出示商鞅“立木为信”的图片,让学生用自己的语言讲述故事的具体情况,并提问:本故事告诉我们什么道理——要想做个成功的人,必须言必信,行必果。同时这个故事也说明让别人相信你,是人生成功的重要一步。从而导出:春秋战国时期是我国社会发生变革的“大变革”的时代,而生产力的发展是推进这一变革的根本原因,下面让我们一起了解春秋战国时期生产工具到底发生了那些变革,以及这些变革是如何导致社会性质变化的。

设计意图:通过出示图片,让学生自己讲故事,把学生的注意力充分吸引到课堂上,以此来调动学生的积极性。

新授课

一、自学部分

依据下列问题自读课文,勾画重点知识,尝试用自己喜欢的方式列出知识结构,并将自学中发现的疑难点记录下来以备交流。

(1)说出铁农具、牛耕出现和推广的时间?意义?

(2)都江堰兴修的时间、人物,结合《都江堰示意图》分析它的作用。

(3)结合《商鞅舌战守旧群臣》图,分析变法的背景、目的、内容及产生的作用?

设计意图:通过学生自学,了解本节课的主要内容,加深了解,以便更好地接受新知识。

二、学习新知识

在人类社会的发展中,生产工具的变革起了很大的促进作用。请同学们回忆我们以前学习的相关生产关系,分别向大家介绍一下每一类生产工具的使用年代、制作材料、代表性工具、优缺点等情况。我们来比一比,看哪组同学准备得最充分,介绍得最好。

在学生介绍完了生产工具的变革情况后,教师引导学生完成以下图表。

人类生产工具不断进步的情况

制作材料 使用年代 优点与缺点

石器 原始社会 硬度不够、不耐用

铜、青铜 西周 很少用于农业生产 铜珍贵、质地软,青铜虽硬,但比较脆,易断

铁农具 春秋 蕴藏丰富、开采方便、质地坚硬

设计意图:回忆旧知识,通过对比,方便学生掌握。

通过出示图片,让学生自己归纳春秋战国时期铁农具的使用情况。并通过阅读了解牛耕的使用情况,并总结这些有什么共同作用。

设计意图:提高学生总结知识点的能力。

通过出示都江堰水利工程简图以及李冰雕像图,总结都江堰的具体情况(修建任务、时间、地点和作用)。

生产工具的不断改进以及水利工程的兴建,使得生产效率大大提高,但是人们并没有停止思考,又在探索:能不能利用家畜的力量来帮助人们从事生产,减轻人们的负担呢?引导学生了解早在春秋时,劳动人民就摸索出了牛耕技术,大大促进了农业生产的发展。

请同学们思考一下,使用木制、石制工具时,奴隶们怎样才能完成繁重的生产任务。

(集体合作,共同劳动)

当铁制工具和牛耕使用并推广后,生产效率大大提高,还需要奴隶们进行大规模的集体耕作吗?

(不需要,铁犁牛耕的推广,使个体生产成为可能)

如果奴隶主仍然残酷剥削和压迫奴隶,奴隶们会有生产积极性吗?

(奴隶没有人身自由,生产得再多,自己还是什么也没有,不会有生产积极性)

看大屏幕“奴隶主的烦恼”,如何调动奴隶们的生产积极性呢?

一部分开明的奴隶主尝试着改变剥削方式,他们把土地分成小块,租给劳动者,每年收获的时候向承租人收取大部分收获物作为地租。劳动者通过一年的耕耘,也可以留下一小部分收获物供自己支配。你们觉得这种新的剥削方式会带来什么结果呢?

(劳动者为得到更多的收入,努力工作)

铁器牛耕的使用和推广,使个体生产逐渐取代大规模强制性集体耕作,个体小农逐渐成为社会的基本生产单位。在这种新的剥削方式中;劳动者不再称奴隶,而叫农民,那些开明的奴隶主就成了新兴地主,开始登上了历史舞台。

战国时期,群雄并起,战争不断。处在那样一个战乱时代,怎样才能避免被兼并的厄运呢?

(发展生产,富国强兵)

为了富国强兵,战国时各国纷纷进行改革,主要有:魏国——李悝、楚国——吴起、韩国——申不害、齐国——邹忌的改革,一时出现了竞相改革的时代风潮。在众多的变法中,变法最彻底,对后世影响最大的是商鞅在秦国的变法。

各国为什么要变法?引导学生讨论,使学生通过讨论,归纳出两点:第一,新兴地主要想建立他们的封建统治,发展封建经济,就必须废除奴隶主贵族的各种特权;第二,战国时期诸侯争霸的现实压力,迫使各国变法。这也是商鞅变法的历史背景。

商鞅的变法主张虽然得到秦孝公的赏识,但是顽固派大臣却极力阻挠,双方在朝廷上进行了唇枪舌战。他们是怎样进行激烈辩论的呢?请看历史兴趣小组的同学们自编、自导、自演的历史剧《商鞅舌战顽固大臣》。

商鞅舌战的情况:甘龙首先反对变法,他说:“圣人教导百姓,不改变旧的习俗;聪明的人治理国家,不改变旧的法制。用老办法教民治国,官吏习惯,百姓也安心。”商鞅驳斥道:“治理国家从来没有一成不变的方法,只要有利于国家,就用不着去学习古代。从前,商场和周武王并没有按照古法办事,却都打下了天下。夏桀和商纣王并没有改革旧法,却都亡掉了国家。所以,反对古法不一定就错,遵守古法不一定就对。——治世不一道,便国不法古。”

顽固大臣问:“秦国怎样才能富?”商鞅答:“奖励耕织。”

顽固大臣问:“秦国怎样才能强?”商鞅答:“奖励军功。”

设计意图:丰富课堂教学手段,激发学生积极展示自己。

看完刚才的历史剧,同学们对商鞅的变法主张有了初步的了解。现在我们一起招商鞅变法的主要内容来归纳一下,秦国怎样才能富,怎样才能强,怎样才能使秦国军队有战斗力?

(奖励耕织、奖励军功)

秦国要实现长久的富强,在战国七雄中立于不败之地,必须得到谁的支持?

(人民)

为解决将士、农民的后顾之忧,土地的归属问题自然被提到议事日程上来,于是承认土地私有,使秦国的变法迈出实质性的一步。

秦国为什么时有旧贵族的叛乱?

(分封制使地方权力过大)

如何削弱地方势力,加强中央集权?

(建立县制,县令由国君任命)

经过上述启发,完成下表:

商鞅变法的主要内容

变法目的 变法措施

富国 奖励生产,承认土地私有

强兵 奖励军功

加强中央集权 推行县制

设计意图:是知识系统化,便于学生掌握。

商鞅变法使秦国国富民强,但却触犯了哪些人的利益?

(旧贵族的利益)

旧贵族会怎样对待商鞅呢?

(旧贵族对商鞅恨之入骨,秦孝公去世后,他们挑拨秦惠王以谋反罪逮捕商鞅)

商鞅被捕后,惨遭车裂而死。这件事说明了什么问题?

(任何改革都不是一帆风顺的,有时甚至要付出血的代价)

同学们讨论一下,商鞅为变法而死,秦国的变法是不是失败了?

在学生广泛讨论的基础上,教师帮助学生归纳出以下几点:商鞅变法的目的是为了确立封建统治,发展封建经济,在国君的支持下,秦国通过商鞅变法,经济迅速发展,军队战斗力加强,封建制度确立起来了,改革措施符合时代的要求,因此获得极大成功,商鞅虽死而秦法仍旧取得巨大成功。

小结

铁农具和牛耕的推广水利工程的兴建 → 生产力迅速发展 → 私田出现 → 封建式的剥削方式出现 → 各国变法 → 封建制度确立起来

商鞅变法

当堂达标

布置作业

通过本节课的学习,我们主要接触了俩位著名的历史人物:李冰和商鞅,从他们身上我们学到了什么优良品质,给我们怎样的启示。给我们以怎以此为题,写一篇感想。

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能