人教版七年级上册第20课:北方民族的大融合

文档属性

| 名称 | 人教版七年级上册第20课:北方民族的大融合 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-11-21 11:34:39 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

敕勒川,阴山下。

天似穹庐,笼盖四野。

天苍苍,野茫茫。

风吹草低见牛羊。

公元542年和546年,东魏高欢政权两次从玉壁城进犯西魏,挑起了我国历史上著名的玉壁大战。《敕勒歌》就是在公元546年那场大战中传唱开来并流传至今的。 公元546年, 高欢率兵讨伐西魏,围攻玉壁城五十多天,损兵折将七万多人,不能取胜,高欢又急又恼,就生了大病。西魏方面为了瓦解敌人的军心,便趁机大造谣言,说高欢已经中箭身亡。高欢无奈,只得强打精神,带病出帐,接见各部族首领和将士们,并让敕勒族勇将斛律金唱起了雄壮豪放的《敕勒歌》

斛律金粗犷嘹亮的歌声振动草木,响遏行云,东魏三军群情激奋,很多将士热泪纵横。 敕勒族是生活在现在山西朔州一带的游牧民族,斛律金应该是会用敕勒语唱这首歌的,但因为东魏的达官显贵们大多是鲜卑族人,所以他在玉壁城下改用鲜卑语来演唱。后来,《敕勒歌》又被北齐人翻译成了汉语,传唱到如今。

歌词经过了两次翻译,原来的敕勒语歌词

究竟是怎么样的呢?那豪放激越的曲调是

如何谱写的呢

中国历史

郑州八十二中

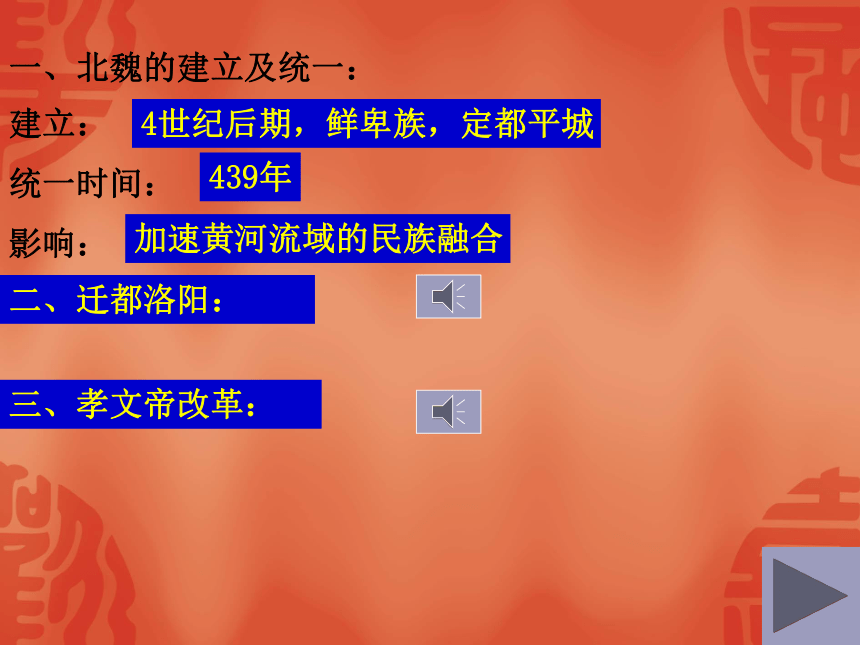

一、北魏的建立及统一:

建立:

统一时间:

影响:

二、迁都洛阳:

三、孝文帝改革:

4世纪后期,鲜卑族,定都平城

439年

加速黄河流域的民族融合

思考:1、作品反映了什么样的历史场景?

2、作品中的“平城”是今天的什么地方?当时是谁的都城?

3、作品中的“孝文帝”是谁?他为什么要迁都呢?从小作品中你感受到了孝文帝的哪些特点?

4、除小品涉及到的之外,你还知道哪些有关孝文帝的事?

1、位置偏北,不便加强对黄河流域的控制

平城的劣势

2、耕地少,粮食产量有限。3、保守势力大,不利改革

4、北方的柔然随时威胁平城的安全。

洛阳的优势

自古就是黄河流域政治经济文化中心,已做过四朝都城

2、隋唐王室都有少数民族血统,如隋文帝杨坚的皇后是鲜卑人,其子杨广(隋炀帝)是胡汉混血儿;唐高祖李渊的母亲和杨坚的皇后是姐妹,因而具有鲜卑血统,李渊的妻子又有匈奴血统,所以其子李世民(唐太宗)有胡人血统,李世民的妻子又是鲜卑人,唐高宗李治是她所生,唐初三个皇帝都有少数民族血统,至于文武大臣出身少数民族或是胡汉混血儿的更是不计其数。

鲜卑姓氏改为汉姓

1、

鲜 卑 姓

汉 姓

鲜 卑 姓

汉 姓

拓 拔

元

穆

丘穆陵

步六孤

陆

贺 赖

独 孤

贺 楼

贺

刘

楼

3、自孝文帝后,北魏皇帝死后的谥号多采用“孝”字,如“孝武帝”、“孝明帝”等。这是为什么?

思考:

1、以上三则材料分别反映了孝文帝的什么措施?除此外,他还采取了哪些措施?

2、这次改革有什么作用?

(1)改汉姓(2)与汉族贵族通婚(3)学习汉礼

(4)用汉语(5)穿汉服(6)用汉制

(1)加速少数民族(鲜卑族)封建化的进程

(2)促进了民族大融合

阅读材料请回答:

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓拔氏。夫土者,黄中之色,万物之元也:宜改姓元氏。诛功臣旧族自代(按:代郡名,今山西省东北,河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之。”

1、魏主是指谁?

2、本诏令提出了什么改革?

3、提出这一论据的意图何在?

4、怎样评价这次改革?

北魏孝文帝

将鲜卑姓氏改为汉族姓氏

加速了少数民族(鲜卑族)封建化过程

促进了民族融合

促进民族融合,减少民族矛盾,学习汉族文化,增强国家实力,巩固鲜卑贵族统治。

朕准备率20万军队南伐……

啊?……万万不可万万不可

孝 文 帝

(怒)退朝!……请皇叔拓拔澄留下

朕南伐只是 借口,真实的目的是想迁都洛阳

哦……原来如此。那微臣坚决支持陛下南伐

出发

不行,继续前进

陛下,前面就是洛阳了,休息一下吧

不南伐也可以,必须迁都洛阳

那……那?

那好吧……

寻找我们自身所带有的

民族融合的特征

说明:中华民族是许许多多民族团结的大家庭。各民族之间相互学习,互通有无,共同创造了灿烂的中国文化。我们每一个人身上,都或多或少带有其他民族的特征。

探究活动

涮羊肉

烤肉

汉代讲学图

二胡

胡床

方凳

汉代讲学图

返回

各族人民长期接触

民族融合的 趋 势

北魏政府的 改 革

迁都洛阳

改革措施

促进民族融合

敕勒川,阴山下。

天似穹庐,笼盖四野。

天苍苍,野茫茫。

风吹草低见牛羊。

公元542年和546年,东魏高欢政权两次从玉壁城进犯西魏,挑起了我国历史上著名的玉壁大战。《敕勒歌》就是在公元546年那场大战中传唱开来并流传至今的。 公元546年, 高欢率兵讨伐西魏,围攻玉壁城五十多天,损兵折将七万多人,不能取胜,高欢又急又恼,就生了大病。西魏方面为了瓦解敌人的军心,便趁机大造谣言,说高欢已经中箭身亡。高欢无奈,只得强打精神,带病出帐,接见各部族首领和将士们,并让敕勒族勇将斛律金唱起了雄壮豪放的《敕勒歌》

斛律金粗犷嘹亮的歌声振动草木,响遏行云,东魏三军群情激奋,很多将士热泪纵横。 敕勒族是生活在现在山西朔州一带的游牧民族,斛律金应该是会用敕勒语唱这首歌的,但因为东魏的达官显贵们大多是鲜卑族人,所以他在玉壁城下改用鲜卑语来演唱。后来,《敕勒歌》又被北齐人翻译成了汉语,传唱到如今。

歌词经过了两次翻译,原来的敕勒语歌词

究竟是怎么样的呢?那豪放激越的曲调是

如何谱写的呢

中国历史

郑州八十二中

一、北魏的建立及统一:

建立:

统一时间:

影响:

二、迁都洛阳:

三、孝文帝改革:

4世纪后期,鲜卑族,定都平城

439年

加速黄河流域的民族融合

思考:1、作品反映了什么样的历史场景?

2、作品中的“平城”是今天的什么地方?当时是谁的都城?

3、作品中的“孝文帝”是谁?他为什么要迁都呢?从小作品中你感受到了孝文帝的哪些特点?

4、除小品涉及到的之外,你还知道哪些有关孝文帝的事?

1、位置偏北,不便加强对黄河流域的控制

平城的劣势

2、耕地少,粮食产量有限。3、保守势力大,不利改革

4、北方的柔然随时威胁平城的安全。

洛阳的优势

自古就是黄河流域政治经济文化中心,已做过四朝都城

2、隋唐王室都有少数民族血统,如隋文帝杨坚的皇后是鲜卑人,其子杨广(隋炀帝)是胡汉混血儿;唐高祖李渊的母亲和杨坚的皇后是姐妹,因而具有鲜卑血统,李渊的妻子又有匈奴血统,所以其子李世民(唐太宗)有胡人血统,李世民的妻子又是鲜卑人,唐高宗李治是她所生,唐初三个皇帝都有少数民族血统,至于文武大臣出身少数民族或是胡汉混血儿的更是不计其数。

鲜卑姓氏改为汉姓

1、

鲜 卑 姓

汉 姓

鲜 卑 姓

汉 姓

拓 拔

元

穆

丘穆陵

步六孤

陆

贺 赖

独 孤

贺 楼

贺

刘

楼

3、自孝文帝后,北魏皇帝死后的谥号多采用“孝”字,如“孝武帝”、“孝明帝”等。这是为什么?

思考:

1、以上三则材料分别反映了孝文帝的什么措施?除此外,他还采取了哪些措施?

2、这次改革有什么作用?

(1)改汉姓(2)与汉族贵族通婚(3)学习汉礼

(4)用汉语(5)穿汉服(6)用汉制

(1)加速少数民族(鲜卑族)封建化的进程

(2)促进了民族大融合

阅读材料请回答:

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓拔氏。夫土者,黄中之色,万物之元也:宜改姓元氏。诛功臣旧族自代(按:代郡名,今山西省东北,河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之。”

1、魏主是指谁?

2、本诏令提出了什么改革?

3、提出这一论据的意图何在?

4、怎样评价这次改革?

北魏孝文帝

将鲜卑姓氏改为汉族姓氏

加速了少数民族(鲜卑族)封建化过程

促进了民族融合

促进民族融合,减少民族矛盾,学习汉族文化,增强国家实力,巩固鲜卑贵族统治。

朕准备率20万军队南伐……

啊?……万万不可万万不可

孝 文 帝

(怒)退朝!……请皇叔拓拔澄留下

朕南伐只是 借口,真实的目的是想迁都洛阳

哦……原来如此。那微臣坚决支持陛下南伐

出发

不行,继续前进

陛下,前面就是洛阳了,休息一下吧

不南伐也可以,必须迁都洛阳

那……那?

那好吧……

寻找我们自身所带有的

民族融合的特征

说明:中华民族是许许多多民族团结的大家庭。各民族之间相互学习,互通有无,共同创造了灿烂的中国文化。我们每一个人身上,都或多或少带有其他民族的特征。

探究活动

涮羊肉

烤肉

汉代讲学图

二胡

胡床

方凳

汉代讲学图

返回

各族人民长期接触

民族融合的 趋 势

北魏政府的 改 革

迁都洛阳

改革措施

促进民族融合

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能