人教版七年级上册第19课:江南地区的开发

文档属性

| 名称 | 人教版七年级上册第19课:江南地区的开发 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-02-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

江 南 地 区 的 开 发

福州十九中 唐爱铭

【教学内容分析】

《江南地区的开发》选自义务教育课程标准实验教科书《中国历史》(人教版)七年级上册第四单元第19课。

教材从宏观上简要介绍了魏晋南北朝时期的主要历史,共有三个子目、四个内容,即西晋的兴亡、内迁的各族、淝水之战和江南地区的开发,是七年级历史书中为数不多的政治、经济史内容并存的一课。

这节课内容多头绪繁杂,不利于教师的教和学生的学。课程标准对本课内容的表述是:“说出人口南迁和民族交往促进了江南开发的史实”,对其他内容则没有明确要求。因此,以 “江南地区的开发”为主线,将 “西晋的兴亡和内迁的各族” 与“淝水之战”作为“江南地区的开发”的背景原因,对本课学习内容进行合理的整合,使得本课的线索更加鲜明、清晰,教学主题更加突出。

通过学习魏晋南北朝时期江南地区的开发,为以后学习中国经济重心的南移作好铺垫,有助于学生了解中国古代经济格局变化的来龙去脉,并由此进一步了解中国国情,了解今天南方经济的发达是历史长期发展的结果。

【学生学习情况分析】

1.七年级学生具有较强的参与历史学习的愿望与兴趣,善于表现,敢于发表自己的观点,教师应充分调动学生的学习积极性,给予激励性的评价和引导。

2.经过大半学期的历史课学习,多数学生初步掌握了学习历史的方法,也具有一定的学习能力,但学生的认知基本上处于感性阶段,在教学中需要教师适时地给予启发引导。

3.此前学生接触的学习内容多是具体的历史事件,本课以经济史内容为主,学生较为陌生,同时本课高度概括了魏晋南北朝时期的历史发展过程和现象,比较抽象,趣味性不强,不太适应学生的认知特点,对于学生来说学习有一定难度。

【设计思想】

新课程背景下的历史教学,教师不是“教教材”,而是 “用教材教”。在这一理念指导下,根据课程标准、学情、教学内容,大胆地对教材进行合理的整合。

坚持以学生发展为本的基本原则,重视对学生学习过程和学习方法的指导,使学生真正学会学习;重视培养学生的人文素质,发挥历史教育的基本功能。

本课采用史料教学法、问题探究式、小组合作讨论式、谈话法等多种教学法,同时采用多媒体课件来辅助教学。

【教学目标】

一、知识与能力

1.通过学习,能了解魏晋南北朝时期江南地区开发的原因、表现、影响,通过探究魏晋南北朝时期江南地区的开发,能运用所学的知识分析相关的社会经济问题。

2.通过学习,能了解西晋、东晋、前秦、南北朝的建立及更替,知道北方少数民族内迁的史实以及淝水之战的简况。

二、过程与方法

1. 通过问题、阅读、比较、思考、讨论等方式,理解江南地区开发的原因、表现和影响,培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力,培养学生认识历史的能力和方法。

2. 通过阅读“中国历史大事年表”和制作示意图,了解魏晋南北朝时期的朝代更替,掌握学习历史的方法。

3. 分组研读“江南地区的发展”图,感知江南地区开发的表现,培养学生的读图能力。

三、情感态度与价值观

通过学习江南地区的开发史,学生能认识到不同地区之间的交流对经济发展的重要作用,认识劳动人民对于社会物质文明发展的重大贡献,认识到和平、安定是经济发展的重要前提条件。

【教学重点】江南地区的开发

【教学难点】江南地区开发的原因

【教学过程设计】

教学程序 教学具体内容及呈现材料 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 创设情景多媒体演示:一幅江南美景,一曲优美的《春江花月夜》,一首白居易的《忆江南》。显示课题:江南地区的开发 引言:同学们,我们生活在江南,江南地区山美、水美、人更美。不仅如此,如今的江南是我国经济发展的重心,它是历史长期发展的结果。 今天,我们一起来追溯早期江南地区的开发。解析:历史上的江南指长江以南的地方。 倾听、欣赏 激发学习兴趣,调动学生的学习积极性。明晰概念内涵

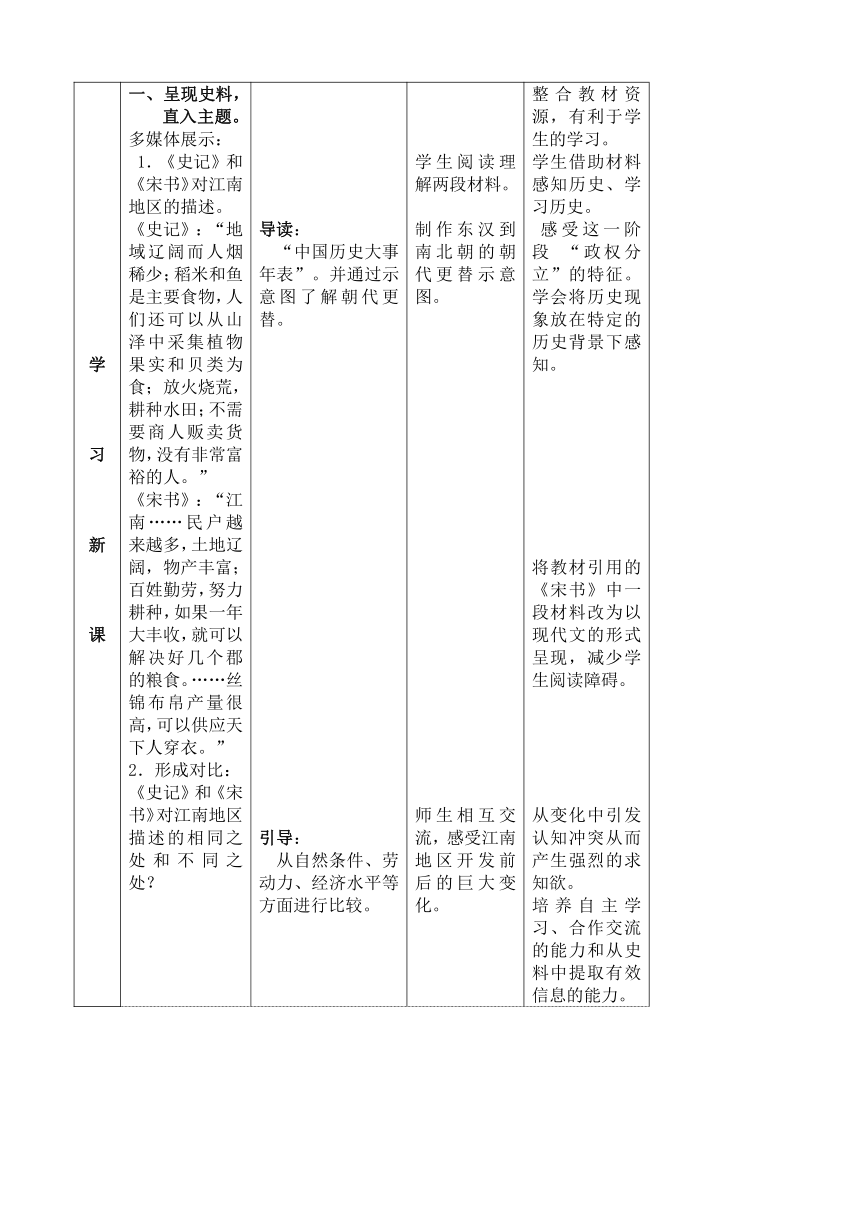

学习新课学习新课学习新课学习新课 一、呈现史料,直入主题。多媒体展示: 1.《史记》和《宋书》对江南地区的描述。《史记》:“地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。” 《宋书》:“江南……民户越来越多,土地辽阔,物产丰富;百姓勤劳,努力耕种,如果一年大丰收,就可以解决好几个郡的粮食。……丝锦布帛产量很高,可以供应天下人穿衣。”2.形成对比:《史记》和《宋书》对江南地区描述的相同之处和不同之处? 导读:“中国历史大事年表”。并通过示意图了解朝代更替。引导: 从自然条件、劳动力、经济水平等方面进行比较。 学生阅读理解两段材料。制作东汉到南北朝的朝代更替示意图。师生相互交流,感受江南地区开发前后的巨大变化。 整合教材资源,有利于学生的学习。学生借助材料感知历史、学习历史。 感受这一阶段 “政权分立”的特征。学会将历史现象放在特定的历史背景下感知。将教材引用的《宋书》中一段材料改为以现代文的形式呈现,减少学生阅读障碍。从变化中引发认知冲突从而产生强烈的求知欲。培养自主学习、合作交流的能力和从史料中提取有效信息的能力。

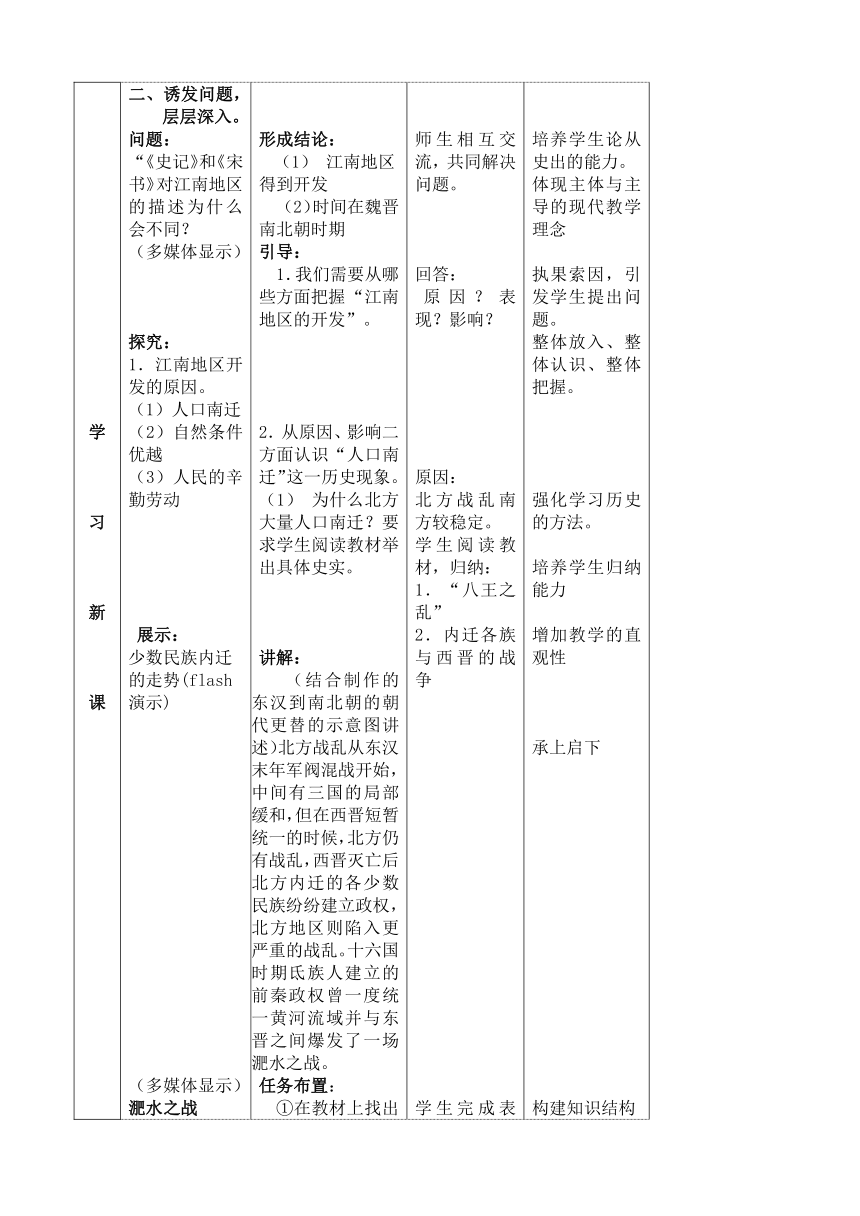

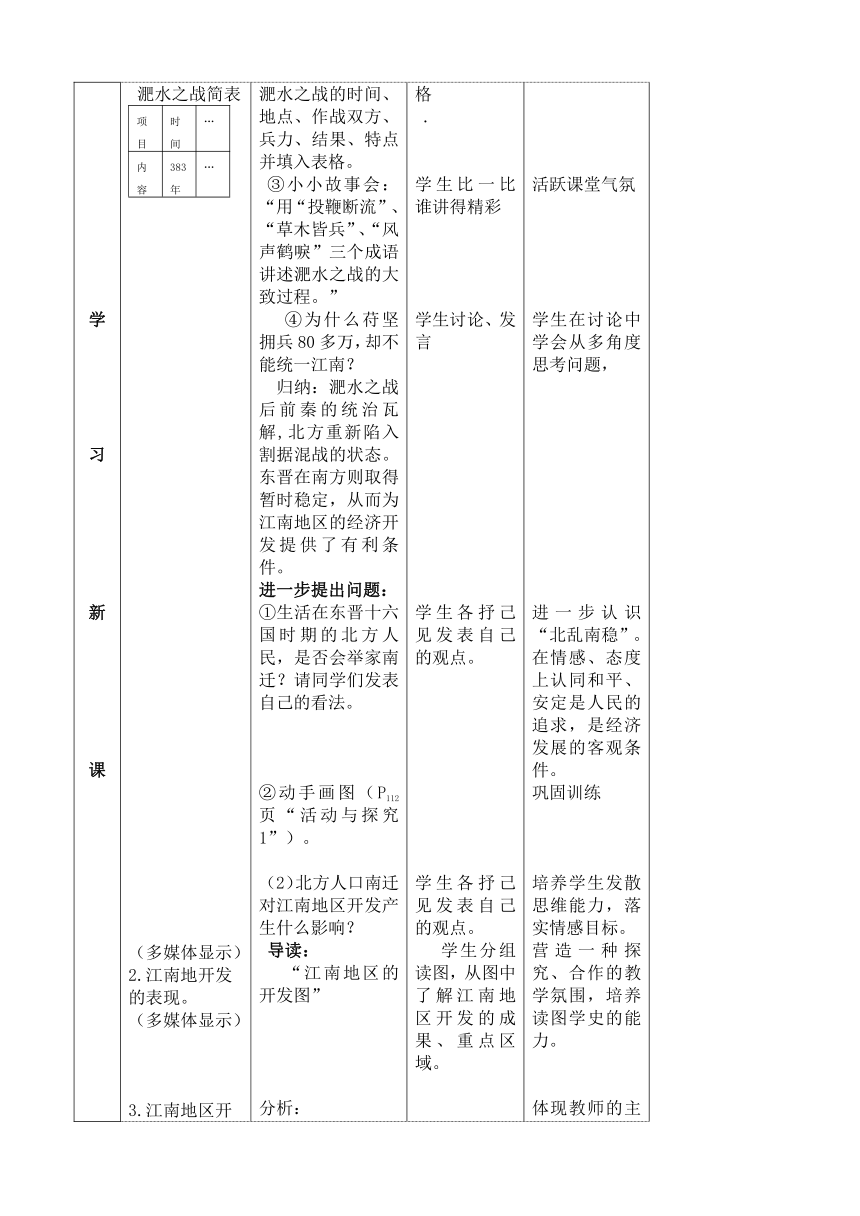

二、诱发问题,层层深入。问题:“《史记》和《宋书》对江南地区的描述为什么会不同?(多媒体显示)探究:1.江南地区开发的原因。(1)人口南迁(2)自然条件优越(3)人民的辛勤劳动展示:少数民族内迁的走势(flash演示) (多媒体显示)淝水之战 淝水之战简表项目时间…内容383年…(多媒体显示)2.江南地开发的表现。(多媒体显示)3.江南地区开发的影响。 形成结论:江南地区得到开发(2)时间在魏晋南北朝时期引导: 1.我们需要从哪些方面把握 “江南地区的开发”。 2.从原因、影响二方面认识“人口南迁”这一历史现象。(1) 为什么北方大量人口南迁?要求学生阅读教材举出具体史实。讲解:(结合制作的东汉到南北朝的朝代更替的示意图讲述)北方战乱从东汉末年军阀混战开始,中间有三国的局部缓和,但在西晋短暂统一的时候,北方仍有战乱,西晋灭亡后北方内迁的各少数民族纷纷建立政权,北方地区则陷入更严重的战乱。十六国时期氐族人建立的前秦政权曾一度统一黄河流域并与东晋之间爆发了一场淝水之战。任务布置:①在教材上找出淝水之战的时间、地点、作战双方、兵力、结果、特点并填入表格。③小小故事会:“用“投鞭断流”、“草木皆兵”、“风声鹤唳”三个成语讲述淝水之战的大致过程。”④为什么苻坚拥兵80多万,却不能统一江南?归纳:淝水之战后前秦的统治瓦解,北方重新陷入割据混战的状态。东晋在南方则取得暂时稳定,从而为江南地区的经济开发提供了有利条件。进一步提出问题:①生活在东晋十六国时期的北方人民,是否会举家南迁?请同学们发表自己的看法。②动手画图(P112页“活动与探究1”)。(2)北方人口南迁对江南地区开发产生什么影响?导读:“江南地区的开发图”分析:魏晋南北朝时期江南地区的开发对我国经济产生了深远影响,改变了秦汉时期江南地区落后的面貌,从此以后江南地区的经济发展大有追赶北方之势,宋朝时完成经济重心的南移,直到今天,这一地区仍是最繁华富庶的地区。 师生相互交流,共同解决问题。回答:原因?表现?影响?原因:北方战乱南方较稳定。学生阅读教材,归纳:1.“八王之乱”2.内迁各族与西晋的战争学生完成表格.学生比一比谁讲得精彩学生讨论、发言学生各抒己见发表自己的观点。学生各抒己见发表自己的观点。学生分组读图,从图中了解江南地区开发的成果、重点区域。学生阅读教材 培养学生论从史出的能力。体现主体与主导的现代教学理念执果索因,引发学生提出问题。整体放入、整体认识、整体把握。强化学习历史的方法。培养学生归纳能力增加教学的直观性承上启下构建知识结构 活跃课堂气氛学生在讨论中学会从多角度思考问题, 进一步认识 “北乱南稳”。在情感、态度上认同和平、安定是人民的追求,是经济发展的客观条件。巩固训练培养学生发散思维能力,落实情感目标。营造一种探究、合作的教学氛围,培养读图学史的能力。体现教师的主导作用

新课小结 (多媒体显示)本节课知识结构。 今天我们学习了江南地区开发的原因、表现、影响。魏晋南北朝时期是我国历史长达300多年的政权分立时期,但是在这期间,我们也看到推动历史前进的元素:江南经济的开发和发展,从而为隋朝国家的重新统一奠定了基础。 完善认知结构。

延伸拓展 1.我们国家正在实施西部大开发,通过今天的学习你能否为西部大开发提些建议?2.魏晋南北朝时期的人口南迁与“八姓入闽”。 学生思考、讨论、发言。课后查阅资料。 知道学习历史可以更好地为现实服务。引导学生关注本地的历史,关注身边的历史。

课后反思:

1.整合教材资源,提高教学效果。

根据课程标准、学情、教学内容,大胆地对教材进行合理的整合。整堂课紧紧围绕“江南地区的开发”展开,

教学中以《史记》和《宋书》所描述的江南两种绝然不同的情况,直接切入主题,引起学生的思考,寻找江南地区开发的原因,从而引出西晋的兴亡、内迁的各族、淝水之战等内容,并进一步探究江南地区开发的表现及影响,这样使得松散的学习内容连成一体,既突出了重点又使得难点有效分解。通过课堂实践,教学效果较好。

2.成功运用史料教学。

本堂课引用了《史记》和《宋书》中的两则材料,以此为出发点,引导学生在阅读与理解材料的基础上,提出问题、分析问题并解决问题。这种教学方法丰富了教学内容,能够使学生在历史的情景中感受历史,有助于学生对历史的理解,有助于培养学生认识历史的能力和方法,有助于培养学生扎扎实实做学问和实事求是看问题的态度。

3.“问题探究式”的课堂教学是本堂课的又一特点。

新课程所倡导的学习方式特别强调问题在学习活动中的重要性。问题是科学研究的出发点,没有问题就不会有解释问题和解决问题的思想与方法。课堂上通过对江南地区在西汉和南朝时变化的比较,得出结论:江南地区得到开发,进一步引导学生生成问题——江南地区开发的原因、表现、影响,从而使得探究这些问题成为学生学习的动力、起点和贯穿学习过程的主线,使得整个学习过程成为学生发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程,改变了课堂上“以教师为中心”的局面,学生成为学习的主人。

值得注意的是教师对课堂上问题的探究与深入应给与充分地预设,从而在课堂上面对学生的生成能从容应对,引导到位。

4.课堂上注意运用图、表进行教学。

初中学生形象思维占据优势,教师应注意采取直观的教学方法。课堂上通过师生共同制作朝代更替示意图、学生完成淝水之战简表和读“江南地区的开发图”等活动,引导学生认识历史,把握历史,较好地掌握历史基础知识和学习历史的基本方法。

5.注意历史与现实的结合。

历史教学要引导学生关注身边的历史,关注当今的社会问题,贴近学生生活。在本堂课教学的最后,教师引导学生通过这堂课的学习为我们国家正在实施的西部大开发提些建议,并建议学生课后查阅资料了解魏晋南北朝时期人口南迁与“八姓入闽”的关系。从而让学生懂得学习历史可以更好地为现实服务。

江 南 地 区 的 开 发

福州十九中 唐爱铭

【教学内容分析】

《江南地区的开发》选自义务教育课程标准实验教科书《中国历史》(人教版)七年级上册第四单元第19课。

教材从宏观上简要介绍了魏晋南北朝时期的主要历史,共有三个子目、四个内容,即西晋的兴亡、内迁的各族、淝水之战和江南地区的开发,是七年级历史书中为数不多的政治、经济史内容并存的一课。

这节课内容多头绪繁杂,不利于教师的教和学生的学。课程标准对本课内容的表述是:“说出人口南迁和民族交往促进了江南开发的史实”,对其他内容则没有明确要求。因此,以 “江南地区的开发”为主线,将 “西晋的兴亡和内迁的各族” 与“淝水之战”作为“江南地区的开发”的背景原因,对本课学习内容进行合理的整合,使得本课的线索更加鲜明、清晰,教学主题更加突出。

通过学习魏晋南北朝时期江南地区的开发,为以后学习中国经济重心的南移作好铺垫,有助于学生了解中国古代经济格局变化的来龙去脉,并由此进一步了解中国国情,了解今天南方经济的发达是历史长期发展的结果。

【学生学习情况分析】

1.七年级学生具有较强的参与历史学习的愿望与兴趣,善于表现,敢于发表自己的观点,教师应充分调动学生的学习积极性,给予激励性的评价和引导。

2.经过大半学期的历史课学习,多数学生初步掌握了学习历史的方法,也具有一定的学习能力,但学生的认知基本上处于感性阶段,在教学中需要教师适时地给予启发引导。

3.此前学生接触的学习内容多是具体的历史事件,本课以经济史内容为主,学生较为陌生,同时本课高度概括了魏晋南北朝时期的历史发展过程和现象,比较抽象,趣味性不强,不太适应学生的认知特点,对于学生来说学习有一定难度。

【设计思想】

新课程背景下的历史教学,教师不是“教教材”,而是 “用教材教”。在这一理念指导下,根据课程标准、学情、教学内容,大胆地对教材进行合理的整合。

坚持以学生发展为本的基本原则,重视对学生学习过程和学习方法的指导,使学生真正学会学习;重视培养学生的人文素质,发挥历史教育的基本功能。

本课采用史料教学法、问题探究式、小组合作讨论式、谈话法等多种教学法,同时采用多媒体课件来辅助教学。

【教学目标】

一、知识与能力

1.通过学习,能了解魏晋南北朝时期江南地区开发的原因、表现、影响,通过探究魏晋南北朝时期江南地区的开发,能运用所学的知识分析相关的社会经济问题。

2.通过学习,能了解西晋、东晋、前秦、南北朝的建立及更替,知道北方少数民族内迁的史实以及淝水之战的简况。

二、过程与方法

1. 通过问题、阅读、比较、思考、讨论等方式,理解江南地区开发的原因、表现和影响,培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力,培养学生认识历史的能力和方法。

2. 通过阅读“中国历史大事年表”和制作示意图,了解魏晋南北朝时期的朝代更替,掌握学习历史的方法。

3. 分组研读“江南地区的发展”图,感知江南地区开发的表现,培养学生的读图能力。

三、情感态度与价值观

通过学习江南地区的开发史,学生能认识到不同地区之间的交流对经济发展的重要作用,认识劳动人民对于社会物质文明发展的重大贡献,认识到和平、安定是经济发展的重要前提条件。

【教学重点】江南地区的开发

【教学难点】江南地区开发的原因

【教学过程设计】

教学程序 教学具体内容及呈现材料 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 创设情景多媒体演示:一幅江南美景,一曲优美的《春江花月夜》,一首白居易的《忆江南》。显示课题:江南地区的开发 引言:同学们,我们生活在江南,江南地区山美、水美、人更美。不仅如此,如今的江南是我国经济发展的重心,它是历史长期发展的结果。 今天,我们一起来追溯早期江南地区的开发。解析:历史上的江南指长江以南的地方。 倾听、欣赏 激发学习兴趣,调动学生的学习积极性。明晰概念内涵

学习新课学习新课学习新课学习新课 一、呈现史料,直入主题。多媒体展示: 1.《史记》和《宋书》对江南地区的描述。《史记》:“地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。” 《宋书》:“江南……民户越来越多,土地辽阔,物产丰富;百姓勤劳,努力耕种,如果一年大丰收,就可以解决好几个郡的粮食。……丝锦布帛产量很高,可以供应天下人穿衣。”2.形成对比:《史记》和《宋书》对江南地区描述的相同之处和不同之处? 导读:“中国历史大事年表”。并通过示意图了解朝代更替。引导: 从自然条件、劳动力、经济水平等方面进行比较。 学生阅读理解两段材料。制作东汉到南北朝的朝代更替示意图。师生相互交流,感受江南地区开发前后的巨大变化。 整合教材资源,有利于学生的学习。学生借助材料感知历史、学习历史。 感受这一阶段 “政权分立”的特征。学会将历史现象放在特定的历史背景下感知。将教材引用的《宋书》中一段材料改为以现代文的形式呈现,减少学生阅读障碍。从变化中引发认知冲突从而产生强烈的求知欲。培养自主学习、合作交流的能力和从史料中提取有效信息的能力。

二、诱发问题,层层深入。问题:“《史记》和《宋书》对江南地区的描述为什么会不同?(多媒体显示)探究:1.江南地区开发的原因。(1)人口南迁(2)自然条件优越(3)人民的辛勤劳动展示:少数民族内迁的走势(flash演示) (多媒体显示)淝水之战 淝水之战简表项目时间…内容383年…(多媒体显示)2.江南地开发的表现。(多媒体显示)3.江南地区开发的影响。 形成结论:江南地区得到开发(2)时间在魏晋南北朝时期引导: 1.我们需要从哪些方面把握 “江南地区的开发”。 2.从原因、影响二方面认识“人口南迁”这一历史现象。(1) 为什么北方大量人口南迁?要求学生阅读教材举出具体史实。讲解:(结合制作的东汉到南北朝的朝代更替的示意图讲述)北方战乱从东汉末年军阀混战开始,中间有三国的局部缓和,但在西晋短暂统一的时候,北方仍有战乱,西晋灭亡后北方内迁的各少数民族纷纷建立政权,北方地区则陷入更严重的战乱。十六国时期氐族人建立的前秦政权曾一度统一黄河流域并与东晋之间爆发了一场淝水之战。任务布置:①在教材上找出淝水之战的时间、地点、作战双方、兵力、结果、特点并填入表格。③小小故事会:“用“投鞭断流”、“草木皆兵”、“风声鹤唳”三个成语讲述淝水之战的大致过程。”④为什么苻坚拥兵80多万,却不能统一江南?归纳:淝水之战后前秦的统治瓦解,北方重新陷入割据混战的状态。东晋在南方则取得暂时稳定,从而为江南地区的经济开发提供了有利条件。进一步提出问题:①生活在东晋十六国时期的北方人民,是否会举家南迁?请同学们发表自己的看法。②动手画图(P112页“活动与探究1”)。(2)北方人口南迁对江南地区开发产生什么影响?导读:“江南地区的开发图”分析:魏晋南北朝时期江南地区的开发对我国经济产生了深远影响,改变了秦汉时期江南地区落后的面貌,从此以后江南地区的经济发展大有追赶北方之势,宋朝时完成经济重心的南移,直到今天,这一地区仍是最繁华富庶的地区。 师生相互交流,共同解决问题。回答:原因?表现?影响?原因:北方战乱南方较稳定。学生阅读教材,归纳:1.“八王之乱”2.内迁各族与西晋的战争学生完成表格.学生比一比谁讲得精彩学生讨论、发言学生各抒己见发表自己的观点。学生各抒己见发表自己的观点。学生分组读图,从图中了解江南地区开发的成果、重点区域。学生阅读教材 培养学生论从史出的能力。体现主体与主导的现代教学理念执果索因,引发学生提出问题。整体放入、整体认识、整体把握。强化学习历史的方法。培养学生归纳能力增加教学的直观性承上启下构建知识结构 活跃课堂气氛学生在讨论中学会从多角度思考问题, 进一步认识 “北乱南稳”。在情感、态度上认同和平、安定是人民的追求,是经济发展的客观条件。巩固训练培养学生发散思维能力,落实情感目标。营造一种探究、合作的教学氛围,培养读图学史的能力。体现教师的主导作用

新课小结 (多媒体显示)本节课知识结构。 今天我们学习了江南地区开发的原因、表现、影响。魏晋南北朝时期是我国历史长达300多年的政权分立时期,但是在这期间,我们也看到推动历史前进的元素:江南经济的开发和发展,从而为隋朝国家的重新统一奠定了基础。 完善认知结构。

延伸拓展 1.我们国家正在实施西部大开发,通过今天的学习你能否为西部大开发提些建议?2.魏晋南北朝时期的人口南迁与“八姓入闽”。 学生思考、讨论、发言。课后查阅资料。 知道学习历史可以更好地为现实服务。引导学生关注本地的历史,关注身边的历史。

课后反思:

1.整合教材资源,提高教学效果。

根据课程标准、学情、教学内容,大胆地对教材进行合理的整合。整堂课紧紧围绕“江南地区的开发”展开,

教学中以《史记》和《宋书》所描述的江南两种绝然不同的情况,直接切入主题,引起学生的思考,寻找江南地区开发的原因,从而引出西晋的兴亡、内迁的各族、淝水之战等内容,并进一步探究江南地区开发的表现及影响,这样使得松散的学习内容连成一体,既突出了重点又使得难点有效分解。通过课堂实践,教学效果较好。

2.成功运用史料教学。

本堂课引用了《史记》和《宋书》中的两则材料,以此为出发点,引导学生在阅读与理解材料的基础上,提出问题、分析问题并解决问题。这种教学方法丰富了教学内容,能够使学生在历史的情景中感受历史,有助于学生对历史的理解,有助于培养学生认识历史的能力和方法,有助于培养学生扎扎实实做学问和实事求是看问题的态度。

3.“问题探究式”的课堂教学是本堂课的又一特点。

新课程所倡导的学习方式特别强调问题在学习活动中的重要性。问题是科学研究的出发点,没有问题就不会有解释问题和解决问题的思想与方法。课堂上通过对江南地区在西汉和南朝时变化的比较,得出结论:江南地区得到开发,进一步引导学生生成问题——江南地区开发的原因、表现、影响,从而使得探究这些问题成为学生学习的动力、起点和贯穿学习过程的主线,使得整个学习过程成为学生发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程,改变了课堂上“以教师为中心”的局面,学生成为学习的主人。

值得注意的是教师对课堂上问题的探究与深入应给与充分地预设,从而在课堂上面对学生的生成能从容应对,引导到位。

4.课堂上注意运用图、表进行教学。

初中学生形象思维占据优势,教师应注意采取直观的教学方法。课堂上通过师生共同制作朝代更替示意图、学生完成淝水之战简表和读“江南地区的开发图”等活动,引导学生认识历史,把握历史,较好地掌握历史基础知识和学习历史的基本方法。

5.注意历史与现实的结合。

历史教学要引导学生关注身边的历史,关注当今的社会问题,贴近学生生活。在本堂课教学的最后,教师引导学生通过这堂课的学习为我们国家正在实施的西部大开发提些建议,并建议学生课后查阅资料了解魏晋南北朝时期人口南迁与“八姓入闽”的关系。从而让学生懂得学习历史可以更好地为现实服务。

福州十九中 唐爱铭

【教学内容分析】

《江南地区的开发》选自义务教育课程标准实验教科书《中国历史》(人教版)七年级上册第四单元第19课。

教材从宏观上简要介绍了魏晋南北朝时期的主要历史,共有三个子目、四个内容,即西晋的兴亡、内迁的各族、淝水之战和江南地区的开发,是七年级历史书中为数不多的政治、经济史内容并存的一课。

这节课内容多头绪繁杂,不利于教师的教和学生的学。课程标准对本课内容的表述是:“说出人口南迁和民族交往促进了江南开发的史实”,对其他内容则没有明确要求。因此,以 “江南地区的开发”为主线,将 “西晋的兴亡和内迁的各族” 与“淝水之战”作为“江南地区的开发”的背景原因,对本课学习内容进行合理的整合,使得本课的线索更加鲜明、清晰,教学主题更加突出。

通过学习魏晋南北朝时期江南地区的开发,为以后学习中国经济重心的南移作好铺垫,有助于学生了解中国古代经济格局变化的来龙去脉,并由此进一步了解中国国情,了解今天南方经济的发达是历史长期发展的结果。

【学生学习情况分析】

1.七年级学生具有较强的参与历史学习的愿望与兴趣,善于表现,敢于发表自己的观点,教师应充分调动学生的学习积极性,给予激励性的评价和引导。

2.经过大半学期的历史课学习,多数学生初步掌握了学习历史的方法,也具有一定的学习能力,但学生的认知基本上处于感性阶段,在教学中需要教师适时地给予启发引导。

3.此前学生接触的学习内容多是具体的历史事件,本课以经济史内容为主,学生较为陌生,同时本课高度概括了魏晋南北朝时期的历史发展过程和现象,比较抽象,趣味性不强,不太适应学生的认知特点,对于学生来说学习有一定难度。

【设计思想】

新课程背景下的历史教学,教师不是“教教材”,而是 “用教材教”。在这一理念指导下,根据课程标准、学情、教学内容,大胆地对教材进行合理的整合。

坚持以学生发展为本的基本原则,重视对学生学习过程和学习方法的指导,使学生真正学会学习;重视培养学生的人文素质,发挥历史教育的基本功能。

本课采用史料教学法、问题探究式、小组合作讨论式、谈话法等多种教学法,同时采用多媒体课件来辅助教学。

【教学目标】

一、知识与能力

1.通过学习,能了解魏晋南北朝时期江南地区开发的原因、表现、影响,通过探究魏晋南北朝时期江南地区的开发,能运用所学的知识分析相关的社会经济问题。

2.通过学习,能了解西晋、东晋、前秦、南北朝的建立及更替,知道北方少数民族内迁的史实以及淝水之战的简况。

二、过程与方法

1. 通过问题、阅读、比较、思考、讨论等方式,理解江南地区开发的原因、表现和影响,培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力,培养学生认识历史的能力和方法。

2. 通过阅读“中国历史大事年表”和制作示意图,了解魏晋南北朝时期的朝代更替,掌握学习历史的方法。

3. 分组研读“江南地区的发展”图,感知江南地区开发的表现,培养学生的读图能力。

三、情感态度与价值观

通过学习江南地区的开发史,学生能认识到不同地区之间的交流对经济发展的重要作用,认识劳动人民对于社会物质文明发展的重大贡献,认识到和平、安定是经济发展的重要前提条件。

【教学重点】江南地区的开发

【教学难点】江南地区开发的原因

【教学过程设计】

教学程序 教学具体内容及呈现材料 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 创设情景多媒体演示:一幅江南美景,一曲优美的《春江花月夜》,一首白居易的《忆江南》。显示课题:江南地区的开发 引言:同学们,我们生活在江南,江南地区山美、水美、人更美。不仅如此,如今的江南是我国经济发展的重心,它是历史长期发展的结果。 今天,我们一起来追溯早期江南地区的开发。解析:历史上的江南指长江以南的地方。 倾听、欣赏 激发学习兴趣,调动学生的学习积极性。明晰概念内涵

学习新课学习新课学习新课学习新课 一、呈现史料,直入主题。多媒体展示: 1.《史记》和《宋书》对江南地区的描述。《史记》:“地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。” 《宋书》:“江南……民户越来越多,土地辽阔,物产丰富;百姓勤劳,努力耕种,如果一年大丰收,就可以解决好几个郡的粮食。……丝锦布帛产量很高,可以供应天下人穿衣。”2.形成对比:《史记》和《宋书》对江南地区描述的相同之处和不同之处? 导读:“中国历史大事年表”。并通过示意图了解朝代更替。引导: 从自然条件、劳动力、经济水平等方面进行比较。 学生阅读理解两段材料。制作东汉到南北朝的朝代更替示意图。师生相互交流,感受江南地区开发前后的巨大变化。 整合教材资源,有利于学生的学习。学生借助材料感知历史、学习历史。 感受这一阶段 “政权分立”的特征。学会将历史现象放在特定的历史背景下感知。将教材引用的《宋书》中一段材料改为以现代文的形式呈现,减少学生阅读障碍。从变化中引发认知冲突从而产生强烈的求知欲。培养自主学习、合作交流的能力和从史料中提取有效信息的能力。

二、诱发问题,层层深入。问题:“《史记》和《宋书》对江南地区的描述为什么会不同?(多媒体显示)探究:1.江南地区开发的原因。(1)人口南迁(2)自然条件优越(3)人民的辛勤劳动展示:少数民族内迁的走势(flash演示) (多媒体显示)淝水之战 淝水之战简表项目时间…内容383年…(多媒体显示)2.江南地开发的表现。(多媒体显示)3.江南地区开发的影响。 形成结论:江南地区得到开发(2)时间在魏晋南北朝时期引导: 1.我们需要从哪些方面把握 “江南地区的开发”。 2.从原因、影响二方面认识“人口南迁”这一历史现象。(1) 为什么北方大量人口南迁?要求学生阅读教材举出具体史实。讲解:(结合制作的东汉到南北朝的朝代更替的示意图讲述)北方战乱从东汉末年军阀混战开始,中间有三国的局部缓和,但在西晋短暂统一的时候,北方仍有战乱,西晋灭亡后北方内迁的各少数民族纷纷建立政权,北方地区则陷入更严重的战乱。十六国时期氐族人建立的前秦政权曾一度统一黄河流域并与东晋之间爆发了一场淝水之战。任务布置:①在教材上找出淝水之战的时间、地点、作战双方、兵力、结果、特点并填入表格。③小小故事会:“用“投鞭断流”、“草木皆兵”、“风声鹤唳”三个成语讲述淝水之战的大致过程。”④为什么苻坚拥兵80多万,却不能统一江南?归纳:淝水之战后前秦的统治瓦解,北方重新陷入割据混战的状态。东晋在南方则取得暂时稳定,从而为江南地区的经济开发提供了有利条件。进一步提出问题:①生活在东晋十六国时期的北方人民,是否会举家南迁?请同学们发表自己的看法。②动手画图(P112页“活动与探究1”)。(2)北方人口南迁对江南地区开发产生什么影响?导读:“江南地区的开发图”分析:魏晋南北朝时期江南地区的开发对我国经济产生了深远影响,改变了秦汉时期江南地区落后的面貌,从此以后江南地区的经济发展大有追赶北方之势,宋朝时完成经济重心的南移,直到今天,这一地区仍是最繁华富庶的地区。 师生相互交流,共同解决问题。回答:原因?表现?影响?原因:北方战乱南方较稳定。学生阅读教材,归纳:1.“八王之乱”2.内迁各族与西晋的战争学生完成表格.学生比一比谁讲得精彩学生讨论、发言学生各抒己见发表自己的观点。学生各抒己见发表自己的观点。学生分组读图,从图中了解江南地区开发的成果、重点区域。学生阅读教材 培养学生论从史出的能力。体现主体与主导的现代教学理念执果索因,引发学生提出问题。整体放入、整体认识、整体把握。强化学习历史的方法。培养学生归纳能力增加教学的直观性承上启下构建知识结构 活跃课堂气氛学生在讨论中学会从多角度思考问题, 进一步认识 “北乱南稳”。在情感、态度上认同和平、安定是人民的追求,是经济发展的客观条件。巩固训练培养学生发散思维能力,落实情感目标。营造一种探究、合作的教学氛围,培养读图学史的能力。体现教师的主导作用

新课小结 (多媒体显示)本节课知识结构。 今天我们学习了江南地区开发的原因、表现、影响。魏晋南北朝时期是我国历史长达300多年的政权分立时期,但是在这期间,我们也看到推动历史前进的元素:江南经济的开发和发展,从而为隋朝国家的重新统一奠定了基础。 完善认知结构。

延伸拓展 1.我们国家正在实施西部大开发,通过今天的学习你能否为西部大开发提些建议?2.魏晋南北朝时期的人口南迁与“八姓入闽”。 学生思考、讨论、发言。课后查阅资料。 知道学习历史可以更好地为现实服务。引导学生关注本地的历史,关注身边的历史。

课后反思:

1.整合教材资源,提高教学效果。

根据课程标准、学情、教学内容,大胆地对教材进行合理的整合。整堂课紧紧围绕“江南地区的开发”展开,

教学中以《史记》和《宋书》所描述的江南两种绝然不同的情况,直接切入主题,引起学生的思考,寻找江南地区开发的原因,从而引出西晋的兴亡、内迁的各族、淝水之战等内容,并进一步探究江南地区开发的表现及影响,这样使得松散的学习内容连成一体,既突出了重点又使得难点有效分解。通过课堂实践,教学效果较好。

2.成功运用史料教学。

本堂课引用了《史记》和《宋书》中的两则材料,以此为出发点,引导学生在阅读与理解材料的基础上,提出问题、分析问题并解决问题。这种教学方法丰富了教学内容,能够使学生在历史的情景中感受历史,有助于学生对历史的理解,有助于培养学生认识历史的能力和方法,有助于培养学生扎扎实实做学问和实事求是看问题的态度。

3.“问题探究式”的课堂教学是本堂课的又一特点。

新课程所倡导的学习方式特别强调问题在学习活动中的重要性。问题是科学研究的出发点,没有问题就不会有解释问题和解决问题的思想与方法。课堂上通过对江南地区在西汉和南朝时变化的比较,得出结论:江南地区得到开发,进一步引导学生生成问题——江南地区开发的原因、表现、影响,从而使得探究这些问题成为学生学习的动力、起点和贯穿学习过程的主线,使得整个学习过程成为学生发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程,改变了课堂上“以教师为中心”的局面,学生成为学习的主人。

值得注意的是教师对课堂上问题的探究与深入应给与充分地预设,从而在课堂上面对学生的生成能从容应对,引导到位。

4.课堂上注意运用图、表进行教学。

初中学生形象思维占据优势,教师应注意采取直观的教学方法。课堂上通过师生共同制作朝代更替示意图、学生完成淝水之战简表和读“江南地区的开发图”等活动,引导学生认识历史,把握历史,较好地掌握历史基础知识和学习历史的基本方法。

5.注意历史与现实的结合。

历史教学要引导学生关注身边的历史,关注当今的社会问题,贴近学生生活。在本堂课教学的最后,教师引导学生通过这堂课的学习为我们国家正在实施的西部大开发提些建议,并建议学生课后查阅资料了解魏晋南北朝时期人口南迁与“八姓入闽”的关系。从而让学生懂得学习历史可以更好地为现实服务。

江 南 地 区 的 开 发

福州十九中 唐爱铭

【教学内容分析】

《江南地区的开发》选自义务教育课程标准实验教科书《中国历史》(人教版)七年级上册第四单元第19课。

教材从宏观上简要介绍了魏晋南北朝时期的主要历史,共有三个子目、四个内容,即西晋的兴亡、内迁的各族、淝水之战和江南地区的开发,是七年级历史书中为数不多的政治、经济史内容并存的一课。

这节课内容多头绪繁杂,不利于教师的教和学生的学。课程标准对本课内容的表述是:“说出人口南迁和民族交往促进了江南开发的史实”,对其他内容则没有明确要求。因此,以 “江南地区的开发”为主线,将 “西晋的兴亡和内迁的各族” 与“淝水之战”作为“江南地区的开发”的背景原因,对本课学习内容进行合理的整合,使得本课的线索更加鲜明、清晰,教学主题更加突出。

通过学习魏晋南北朝时期江南地区的开发,为以后学习中国经济重心的南移作好铺垫,有助于学生了解中国古代经济格局变化的来龙去脉,并由此进一步了解中国国情,了解今天南方经济的发达是历史长期发展的结果。

【学生学习情况分析】

1.七年级学生具有较强的参与历史学习的愿望与兴趣,善于表现,敢于发表自己的观点,教师应充分调动学生的学习积极性,给予激励性的评价和引导。

2.经过大半学期的历史课学习,多数学生初步掌握了学习历史的方法,也具有一定的学习能力,但学生的认知基本上处于感性阶段,在教学中需要教师适时地给予启发引导。

3.此前学生接触的学习内容多是具体的历史事件,本课以经济史内容为主,学生较为陌生,同时本课高度概括了魏晋南北朝时期的历史发展过程和现象,比较抽象,趣味性不强,不太适应学生的认知特点,对于学生来说学习有一定难度。

【设计思想】

新课程背景下的历史教学,教师不是“教教材”,而是 “用教材教”。在这一理念指导下,根据课程标准、学情、教学内容,大胆地对教材进行合理的整合。

坚持以学生发展为本的基本原则,重视对学生学习过程和学习方法的指导,使学生真正学会学习;重视培养学生的人文素质,发挥历史教育的基本功能。

本课采用史料教学法、问题探究式、小组合作讨论式、谈话法等多种教学法,同时采用多媒体课件来辅助教学。

【教学目标】

一、知识与能力

1.通过学习,能了解魏晋南北朝时期江南地区开发的原因、表现、影响,通过探究魏晋南北朝时期江南地区的开发,能运用所学的知识分析相关的社会经济问题。

2.通过学习,能了解西晋、东晋、前秦、南北朝的建立及更替,知道北方少数民族内迁的史实以及淝水之战的简况。

二、过程与方法

1. 通过问题、阅读、比较、思考、讨论等方式,理解江南地区开发的原因、表现和影响,培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力,培养学生认识历史的能力和方法。

2. 通过阅读“中国历史大事年表”和制作示意图,了解魏晋南北朝时期的朝代更替,掌握学习历史的方法。

3. 分组研读“江南地区的发展”图,感知江南地区开发的表现,培养学生的读图能力。

三、情感态度与价值观

通过学习江南地区的开发史,学生能认识到不同地区之间的交流对经济发展的重要作用,认识劳动人民对于社会物质文明发展的重大贡献,认识到和平、安定是经济发展的重要前提条件。

【教学重点】江南地区的开发

【教学难点】江南地区开发的原因

【教学过程设计】

教学程序 教学具体内容及呈现材料 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 创设情景多媒体演示:一幅江南美景,一曲优美的《春江花月夜》,一首白居易的《忆江南》。显示课题:江南地区的开发 引言:同学们,我们生活在江南,江南地区山美、水美、人更美。不仅如此,如今的江南是我国经济发展的重心,它是历史长期发展的结果。 今天,我们一起来追溯早期江南地区的开发。解析:历史上的江南指长江以南的地方。 倾听、欣赏 激发学习兴趣,调动学生的学习积极性。明晰概念内涵

学习新课学习新课学习新课学习新课 一、呈现史料,直入主题。多媒体展示: 1.《史记》和《宋书》对江南地区的描述。《史记》:“地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。” 《宋书》:“江南……民户越来越多,土地辽阔,物产丰富;百姓勤劳,努力耕种,如果一年大丰收,就可以解决好几个郡的粮食。……丝锦布帛产量很高,可以供应天下人穿衣。”2.形成对比:《史记》和《宋书》对江南地区描述的相同之处和不同之处? 导读:“中国历史大事年表”。并通过示意图了解朝代更替。引导: 从自然条件、劳动力、经济水平等方面进行比较。 学生阅读理解两段材料。制作东汉到南北朝的朝代更替示意图。师生相互交流,感受江南地区开发前后的巨大变化。 整合教材资源,有利于学生的学习。学生借助材料感知历史、学习历史。 感受这一阶段 “政权分立”的特征。学会将历史现象放在特定的历史背景下感知。将教材引用的《宋书》中一段材料改为以现代文的形式呈现,减少学生阅读障碍。从变化中引发认知冲突从而产生强烈的求知欲。培养自主学习、合作交流的能力和从史料中提取有效信息的能力。

二、诱发问题,层层深入。问题:“《史记》和《宋书》对江南地区的描述为什么会不同?(多媒体显示)探究:1.江南地区开发的原因。(1)人口南迁(2)自然条件优越(3)人民的辛勤劳动展示:少数民族内迁的走势(flash演示) (多媒体显示)淝水之战 淝水之战简表项目时间…内容383年…(多媒体显示)2.江南地开发的表现。(多媒体显示)3.江南地区开发的影响。 形成结论:江南地区得到开发(2)时间在魏晋南北朝时期引导: 1.我们需要从哪些方面把握 “江南地区的开发”。 2.从原因、影响二方面认识“人口南迁”这一历史现象。(1) 为什么北方大量人口南迁?要求学生阅读教材举出具体史实。讲解:(结合制作的东汉到南北朝的朝代更替的示意图讲述)北方战乱从东汉末年军阀混战开始,中间有三国的局部缓和,但在西晋短暂统一的时候,北方仍有战乱,西晋灭亡后北方内迁的各少数民族纷纷建立政权,北方地区则陷入更严重的战乱。十六国时期氐族人建立的前秦政权曾一度统一黄河流域并与东晋之间爆发了一场淝水之战。任务布置:①在教材上找出淝水之战的时间、地点、作战双方、兵力、结果、特点并填入表格。③小小故事会:“用“投鞭断流”、“草木皆兵”、“风声鹤唳”三个成语讲述淝水之战的大致过程。”④为什么苻坚拥兵80多万,却不能统一江南?归纳:淝水之战后前秦的统治瓦解,北方重新陷入割据混战的状态。东晋在南方则取得暂时稳定,从而为江南地区的经济开发提供了有利条件。进一步提出问题:①生活在东晋十六国时期的北方人民,是否会举家南迁?请同学们发表自己的看法。②动手画图(P112页“活动与探究1”)。(2)北方人口南迁对江南地区开发产生什么影响?导读:“江南地区的开发图”分析:魏晋南北朝时期江南地区的开发对我国经济产生了深远影响,改变了秦汉时期江南地区落后的面貌,从此以后江南地区的经济发展大有追赶北方之势,宋朝时完成经济重心的南移,直到今天,这一地区仍是最繁华富庶的地区。 师生相互交流,共同解决问题。回答:原因?表现?影响?原因:北方战乱南方较稳定。学生阅读教材,归纳:1.“八王之乱”2.内迁各族与西晋的战争学生完成表格.学生比一比谁讲得精彩学生讨论、发言学生各抒己见发表自己的观点。学生各抒己见发表自己的观点。学生分组读图,从图中了解江南地区开发的成果、重点区域。学生阅读教材 培养学生论从史出的能力。体现主体与主导的现代教学理念执果索因,引发学生提出问题。整体放入、整体认识、整体把握。强化学习历史的方法。培养学生归纳能力增加教学的直观性承上启下构建知识结构 活跃课堂气氛学生在讨论中学会从多角度思考问题, 进一步认识 “北乱南稳”。在情感、态度上认同和平、安定是人民的追求,是经济发展的客观条件。巩固训练培养学生发散思维能力,落实情感目标。营造一种探究、合作的教学氛围,培养读图学史的能力。体现教师的主导作用

新课小结 (多媒体显示)本节课知识结构。 今天我们学习了江南地区开发的原因、表现、影响。魏晋南北朝时期是我国历史长达300多年的政权分立时期,但是在这期间,我们也看到推动历史前进的元素:江南经济的开发和发展,从而为隋朝国家的重新统一奠定了基础。 完善认知结构。

延伸拓展 1.我们国家正在实施西部大开发,通过今天的学习你能否为西部大开发提些建议?2.魏晋南北朝时期的人口南迁与“八姓入闽”。 学生思考、讨论、发言。课后查阅资料。 知道学习历史可以更好地为现实服务。引导学生关注本地的历史,关注身边的历史。

课后反思:

1.整合教材资源,提高教学效果。

根据课程标准、学情、教学内容,大胆地对教材进行合理的整合。整堂课紧紧围绕“江南地区的开发”展开,

教学中以《史记》和《宋书》所描述的江南两种绝然不同的情况,直接切入主题,引起学生的思考,寻找江南地区开发的原因,从而引出西晋的兴亡、内迁的各族、淝水之战等内容,并进一步探究江南地区开发的表现及影响,这样使得松散的学习内容连成一体,既突出了重点又使得难点有效分解。通过课堂实践,教学效果较好。

2.成功运用史料教学。

本堂课引用了《史记》和《宋书》中的两则材料,以此为出发点,引导学生在阅读与理解材料的基础上,提出问题、分析问题并解决问题。这种教学方法丰富了教学内容,能够使学生在历史的情景中感受历史,有助于学生对历史的理解,有助于培养学生认识历史的能力和方法,有助于培养学生扎扎实实做学问和实事求是看问题的态度。

3.“问题探究式”的课堂教学是本堂课的又一特点。

新课程所倡导的学习方式特别强调问题在学习活动中的重要性。问题是科学研究的出发点,没有问题就不会有解释问题和解决问题的思想与方法。课堂上通过对江南地区在西汉和南朝时变化的比较,得出结论:江南地区得到开发,进一步引导学生生成问题——江南地区开发的原因、表现、影响,从而使得探究这些问题成为学生学习的动力、起点和贯穿学习过程的主线,使得整个学习过程成为学生发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程,改变了课堂上“以教师为中心”的局面,学生成为学习的主人。

值得注意的是教师对课堂上问题的探究与深入应给与充分地预设,从而在课堂上面对学生的生成能从容应对,引导到位。

4.课堂上注意运用图、表进行教学。

初中学生形象思维占据优势,教师应注意采取直观的教学方法。课堂上通过师生共同制作朝代更替示意图、学生完成淝水之战简表和读“江南地区的开发图”等活动,引导学生认识历史,把握历史,较好地掌握历史基础知识和学习历史的基本方法。

5.注意历史与现实的结合。

历史教学要引导学生关注身边的历史,关注当今的社会问题,贴近学生生活。在本堂课教学的最后,教师引导学生通过这堂课的学习为我们国家正在实施的西部大开发提些建议,并建议学生课后查阅资料了解魏晋南北朝时期人口南迁与“八姓入闽”的关系。从而让学生懂得学习历史可以更好地为现实服务。

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能