第19课 江南地区的开发

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第19课

江南地区的开发

想一想

三国鼎立局面能否长久?为何?

不能

虽然 三国经济都得以恢复发展,但是发展并不平衡。曹魏实力最大,蜀汉最弱,最终导致三国结束,重新出现晋朝短暂的统一。

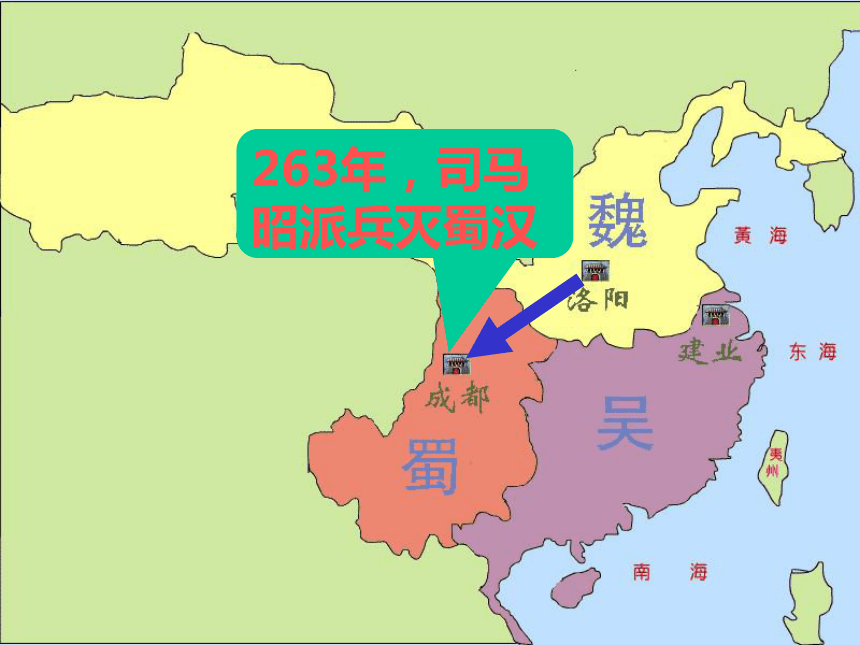

263年,司马昭派兵灭蜀汉

266年,司马炎废魏帝,自称皇帝,建立晋朝,史称西晋

280年,晋灭吴,三国鼎立局面结束

(266年)

(280年)

三国尽归司马氏

266年,司马炎篡夺了皇位,建立了西晋,定都洛阳。

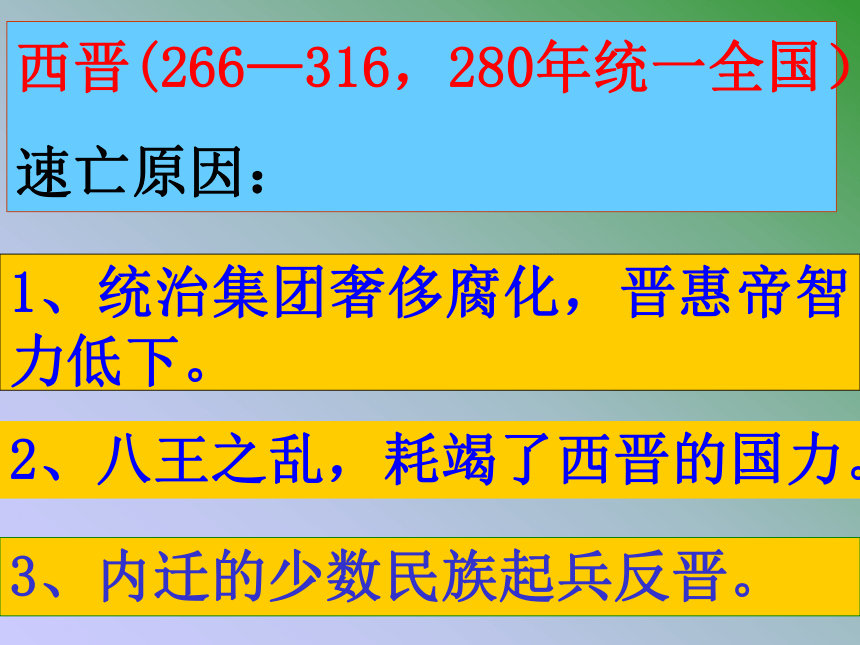

1、统治集团奢侈腐化,晋惠帝智力低下。

西晋(266—316,280年统一全国)

速亡原因:

3、内迁的少数民族起兵反晋。

2、八王之乱,耗竭了西晋的国力。

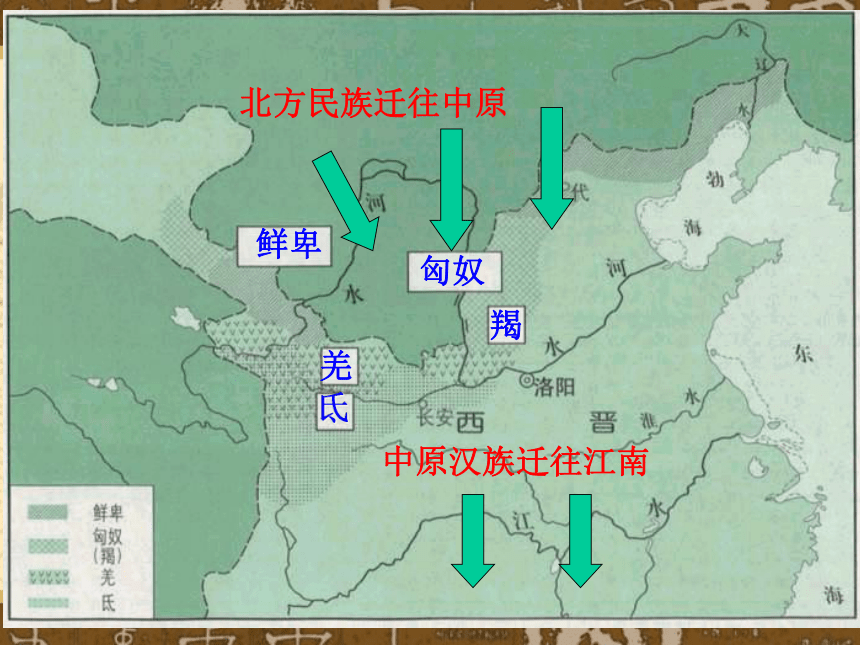

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

北方民族迁往中原

中原汉族迁往江南

朝代 建立者 时间 都城

南方:东晋(317~420年)

西晋

司马炎

266--316年

洛阳

东晋

司马睿

317--420年

建康

北方民族混战

氐族人建立前秦政权,前秦王--苻坚

任用王猛(汉人)为丞相

统一了黄河流域

前秦(4世纪后期)

关 中 良 相 唯 王 猛

天 下 苍 生 望 谢 安

王猛:十六国时期的前秦大臣,字景略。他出生贫寒。桓温攻前秦入关中,他曾往见,扪虱而谈天下大势。后为苻坚谋士。他整顿吏治,压制不遵守法令的贵族,加强中央集权,注意农业生产,以增加财政收入,巩固封建统治。370年,统兵灭前燕,留镇冀州。375年病危时,曾认为东晋无隙可乘,建议苻坚不宜攻晋,但未被采纳。

谢安:东晋政治家,字安石,出生士族。孝武帝时位至宰相,时前秦强盛,攻破梁、益、樊等地。他使弟石与侄玄为将领,加强防御。383年,前秦军南下,江东大震,他力拒,获得淝水之战的胜利,并收复了许多失地。当会稽王司马道子执政,排挤谢氏,他从广陵回京,不久病死。

三、淝水之战(383年)

交战双方 领导人 结 果 影 响

淝水之战

东晋

前秦

苻坚

以少胜多

失败

收复部分失地,南北对峙局面持续

前秦政权迅速瓦解,北方再度陷入分裂和混战

前秦为何在淝水之战中失败?

谢安

前秦为何在淝水之战失败?

(1)内部矛盾严重,一些少数民族反对打仗, 决策者意见不统一。

(2)强征各族人民当兵,军心离散。

(3)符坚骄傲自满,指挥失误。

前秦:

东晋:

(1)统治阶级内部主要将领意见一致,坚决抵抗

(2)参战军队虽少,但是精悍善战,以智取胜

总结:“人心向背”是决定战争胜负的根本因素

西晋

266—316年

十六国

东晋

南朝

宋 齐 梁 陈

北朝

439年

420年

刘裕

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

北方民族迁往中原

中原汉族迁往江南

东魏

西魏

北魏

四、北方的民族大融合

1、北朝

北齐

北周

公元577年,北周统一北方,为以后隋朝统一中国奠定了基础。

2、北方 民族大融合的进程

三国两晋南北朝时期,北方出现过哪几次统一局面?

1、孝文帝为什么要迁都洛阳?

(1)为了接受汉族先进的文化,加强同汉族地主的联系

(2)为了加强对黄河流域的控制

2、回顾我们所学的政权中哪些曾在洛阳定都?

东周(洛邑) 东汉 曹魏 西晋 北魏

一、十六国

二、淝水之战

1、背景

2、经过

3、影响

三、孝文帝改革

1、社会背景

2、主要内容

3、历史作用

四、北方的民族大融合

1、北朝

2、民族大融合的进程

北魏孝文帝改革

1、社会背景:

2、改革内容

3、历史作用

(1)439年,北魏统一黄河流域

(2)各民族人民共同生活,互相影响,出现了民族大融合的趋势

(1)实行俸禄制,严禁贪污

(2)分配给农民土地,并向他们征税

(3)迁都洛阳

(4)汉化政策

(1)有利于北方经济的恢复和发展

(2)加速了北方各族封建化的进程

(3)促进了北方民族大融合

三、江南地区的开发

材料一:地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。 --《史记》

材料二:江南······地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。······丝绵布帛之饶,覆衣天下。 --《宋书》

《宋书》里描写的南朝时的江南与司马迁描述的江南有什么不同,为什么会有这样的结果?

1、司马迁描述的江南经济落后,人烟稀少,商品交换不发达。

《宋书》描述的江南非常富饶,经济发达。

2、这是因为汉代的江南尚未开发,魏晋以来已逐渐得到开发。

江南地区在魏晋南北朝时期为什么能得到开发?

有何深远的影响?

1、江南地区有发展经济的优越的自然条件。

2、大量的北方人口迁往江南,为江南的发展提供了劳动力和技术。

3、江南地区的战乱比较少,社会秩序比较安定。

影响:江南地区的开发对我国经济产生了深远影响,为经济重心逐渐南移奠定了基础。

第19课

江南地区的开发

想一想

三国鼎立局面能否长久?为何?

不能

虽然 三国经济都得以恢复发展,但是发展并不平衡。曹魏实力最大,蜀汉最弱,最终导致三国结束,重新出现晋朝短暂的统一。

263年,司马昭派兵灭蜀汉

266年,司马炎废魏帝,自称皇帝,建立晋朝,史称西晋

280年,晋灭吴,三国鼎立局面结束

(266年)

(280年)

三国尽归司马氏

266年,司马炎篡夺了皇位,建立了西晋,定都洛阳。

1、统治集团奢侈腐化,晋惠帝智力低下。

西晋(266—316,280年统一全国)

速亡原因:

3、内迁的少数民族起兵反晋。

2、八王之乱,耗竭了西晋的国力。

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

北方民族迁往中原

中原汉族迁往江南

朝代 建立者 时间 都城

南方:东晋(317~420年)

西晋

司马炎

266--316年

洛阳

东晋

司马睿

317--420年

建康

北方民族混战

氐族人建立前秦政权,前秦王--苻坚

任用王猛(汉人)为丞相

统一了黄河流域

前秦(4世纪后期)

关 中 良 相 唯 王 猛

天 下 苍 生 望 谢 安

王猛:十六国时期的前秦大臣,字景略。他出生贫寒。桓温攻前秦入关中,他曾往见,扪虱而谈天下大势。后为苻坚谋士。他整顿吏治,压制不遵守法令的贵族,加强中央集权,注意农业生产,以增加财政收入,巩固封建统治。370年,统兵灭前燕,留镇冀州。375年病危时,曾认为东晋无隙可乘,建议苻坚不宜攻晋,但未被采纳。

谢安:东晋政治家,字安石,出生士族。孝武帝时位至宰相,时前秦强盛,攻破梁、益、樊等地。他使弟石与侄玄为将领,加强防御。383年,前秦军南下,江东大震,他力拒,获得淝水之战的胜利,并收复了许多失地。当会稽王司马道子执政,排挤谢氏,他从广陵回京,不久病死。

三、淝水之战(383年)

交战双方 领导人 结 果 影 响

淝水之战

东晋

前秦

苻坚

以少胜多

失败

收复部分失地,南北对峙局面持续

前秦政权迅速瓦解,北方再度陷入分裂和混战

前秦为何在淝水之战中失败?

谢安

前秦为何在淝水之战失败?

(1)内部矛盾严重,一些少数民族反对打仗, 决策者意见不统一。

(2)强征各族人民当兵,军心离散。

(3)符坚骄傲自满,指挥失误。

前秦:

东晋:

(1)统治阶级内部主要将领意见一致,坚决抵抗

(2)参战军队虽少,但是精悍善战,以智取胜

总结:“人心向背”是决定战争胜负的根本因素

西晋

266—316年

十六国

东晋

南朝

宋 齐 梁 陈

北朝

439年

420年

刘裕

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

北方民族迁往中原

中原汉族迁往江南

东魏

西魏

北魏

四、北方的民族大融合

1、北朝

北齐

北周

公元577年,北周统一北方,为以后隋朝统一中国奠定了基础。

2、北方 民族大融合的进程

三国两晋南北朝时期,北方出现过哪几次统一局面?

1、孝文帝为什么要迁都洛阳?

(1)为了接受汉族先进的文化,加强同汉族地主的联系

(2)为了加强对黄河流域的控制

2、回顾我们所学的政权中哪些曾在洛阳定都?

东周(洛邑) 东汉 曹魏 西晋 北魏

一、十六国

二、淝水之战

1、背景

2、经过

3、影响

三、孝文帝改革

1、社会背景

2、主要内容

3、历史作用

四、北方的民族大融合

1、北朝

2、民族大融合的进程

北魏孝文帝改革

1、社会背景:

2、改革内容

3、历史作用

(1)439年,北魏统一黄河流域

(2)各民族人民共同生活,互相影响,出现了民族大融合的趋势

(1)实行俸禄制,严禁贪污

(2)分配给农民土地,并向他们征税

(3)迁都洛阳

(4)汉化政策

(1)有利于北方经济的恢复和发展

(2)加速了北方各族封建化的进程

(3)促进了北方民族大融合

三、江南地区的开发

材料一:地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。 --《史记》

材料二:江南······地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。······丝绵布帛之饶,覆衣天下。 --《宋书》

《宋书》里描写的南朝时的江南与司马迁描述的江南有什么不同,为什么会有这样的结果?

1、司马迁描述的江南经济落后,人烟稀少,商品交换不发达。

《宋书》描述的江南非常富饶,经济发达。

2、这是因为汉代的江南尚未开发,魏晋以来已逐渐得到开发。

江南地区在魏晋南北朝时期为什么能得到开发?

有何深远的影响?

1、江南地区有发展经济的优越的自然条件。

2、大量的北方人口迁往江南,为江南的发展提供了劳动力和技术。

3、江南地区的战乱比较少,社会秩序比较安定。

影响:江南地区的开发对我国经济产生了深远影响,为经济重心逐渐南移奠定了基础。

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 1 祖国境内的远古居民

- 2 原始的农耕生活

- 3 华夏之祖

- 活动课一 寻找历史

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 4夏、商、西周的兴亡

- 5 灿烂的青铜文明

- 6春秋战国的纷争

- 7大变革的时代

- 8 中华文化的勃兴(一)

- 9 中华文化的勃兴(二)

- 活动课二 编历史小故事

- 第三单元 统一国家的建立

- 10 “秦王扫六合”

- 11 “伐无道,诛暴秦”

- 12 大一统的汉朝

- 13 两汉经济的发展

- 14 匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 15 汉通西域和丝绸之路

- 16 昌盛的秦汉文化(一)

- 17 昌盛的秦汉文化(二)

- 活动课三 秦始皇功过的辩论

- 第四单元 政权分立与民族融合

- 18 三国鼎立

- 19 江南地区的开发

- 20 北方民族大融合

- 21 承上启下的魏晋南北朝文化(一)

- 22 承上启下的魏晋南北朝文化(二)

- 活动课四 运用历史地图学习历史

- 活动课五 “温故而知新”的方法和技能